-

大学生と地元中高生が意見交換

伊那市社会福祉協議会は、地域の政治やコミュニティーなど社会的なテーマで活動している大学生と地域の中高生とのワークショップを4日に開きました。 テーマは、「伊那まちを自分の宝ものに」。 大学生3人が、地域の人になりきって、田舎ぐらしや中心商店街の活性化、森林などをテーマにプレゼンテーションを行い、それぞれグループに分かれて意見交換しました。 伊那市社会福祉協議会が、ボランティアの底辺拡大や育成につなげようと初めて開きました。 地元の高遠高校や上伊那農業高校、中学生など8人が参加し、大学生とのディスカッションを通じて、この地域の良さを掘り下げました。 伊那市社会福祉協議会では、このワークショップを通じ、「自分から手をあげることのカッコよさを感じ取ってもらい、自分の一歩を踏み出してほしい。」と話していました。

-

箕輪で恐竜の模型づくり

夏休みを利用した講座やワークショップが4日伊那市や箕輪町で開かれました。 箕輪町文化センターです。 箕輪町図書館主催で恐竜の模型をつくる講座が開かれました。 作ったのは、首としっぽが長い恐竜の総称「カミナリ竜」です。 京都府在住の恐竜造型家荒木一成さんが講師をつとめました。 ただの模型でなく、骨や筋肉にこだわり復元を目的にしています。 この講座は、箕輪町図書館の人気講座で今年で4年目。 町内を中心に20組40人が参加しました。 参加者たちは、芯に粘土をつけていき、胴体部分をふくらませたり、骨をイメージしながら前足や後足をつくっていました。 箕輪町図書館では、「子どもたちに人気の恐竜づくりを入口に、図鑑や化学の本に興味を持ってもらいたい。」と話していました。

-

伊那ローメンZUKUラブ キャベツの栽培を上農生に依頼

伊那ローメンZUKUラブは、12月のB-1グランプリに出展するローメンに使用するキャベツの栽培を、上伊那農業高校の生徒に依頼しました。 伊那ローメンZUKUラブの中川義徳会長ら3人が、1日に南箕輪村の上伊那農業高校の畑を訪れ、生徒に委嘱状を手渡しました。 生徒が栽培するのは、12月のB-1グランプリに出展するローメンに使用するキャベツです。 園芸科学科の1年生から3年生が実習の一環で栽培します。 この日の苗植えに合わせてZUKUラブが栽培の依頼に訪れました。 これまでは地元の業者から仕入れていましたが、B-1グランプリでの伊那市のPRに高校生も参加してもらおうと、今回初めて栽培を依頼しました。 上農高校ではローメン用のキャベツとして100玉を栽培します。 収穫は11月中旬の予定で、B1グランプリは12月3日と4日に東京の臨海副都心で開かれます。

-

SPIRIT南信州 初のホームでの公式戦

北信越5県の12チームが所属するフットサルリーグの公式戦が、7月31日伊那市民体育館で開かれ、箕輪町の社会人チーム「SPIRIT南信州」が、去年の優勝チームと対戦しました。 黄色のユニホームSPIRIT南信州は、去年の優勝チーム、ボアルース長野と対戦しました。 北信越フットサルリーグの公式戦が伊那市で開催されるのは今回が初めてです。 会場には約300人の観客が集まり、SPIRIT南信州の地元応援団が横断幕を掲げていました。 SPIRIT南信州は、箕輪町を中心に諏訪や上伊那の21歳から30歳までの選手が所属する社会人チームです。 発足は2012年で、去年県リーグで優勝し北信越リーグへ昇格しました。 この日の試合は13対2で敗れ、今シーズンは1分け4敗と現在最下位です。 チームの赤羽文成代表は、「シーズン前半は上位チームとの対戦が中心だったので後半で巻き返していきたい」と話していました。

-

どろカップファイナル 32チーム340人が参加

どろの中でサッカーを楽しむイベント「どろんこサッカー全国大会 どろカップ」が23日、伊那市東春近で行われました。 2006年から始まり10回目となった今回で大会は最終回となりました。 どろカップファイナル大会には県内を中心に東京や名古屋などから32チーム340人が参加しました。 最終回のこの日は、松本山雅の元選手らでつくるチームとのエキシビジョンマッチも行われました。 どろカップは伊那市の魅力を全国に発信しようと伊那商工会議所青年部が2006年から行ってきました。 今回10回目の節目となる事から大会を最終回としました。 最後には表彰式が行われました。 大会の結果、ベトナムから駒ヶ根市へ工業技術の研修に来ている20代の男性でつくるチームが優勝しました。 伊那商工会議所青年部によりますと、どろカップにはこれまで延べ456チーム、4,400人が参加したという事です。

-

伊那谷親子リフレッシュツアー 福島の親子が自然を満喫

福島第一原発事故により野外で十分に遊べない親子に自然を満喫してもらおうと「伊那谷親子リフレッシュツアー」が伊那市長谷で22日から行われています。 23日は、伊那市長谷溝口で、親子がおやき作りを体験しました。 ツアーは今年で4回目で、今年は福島市、南相馬市、宇都宮市から8家族23人が参加しています。 これは上伊那の住民有志でつくる「伊那谷親子リフレッシュプロジェクト」が2013年から行っています。 福島第一原発の事故による放射能の影響で外で十分に遊べなかったり仮設住宅で暮らすなど不自由な生活を送っている親子に伊那市の自然を満喫してもらおうと開いています。 長谷溝口の溝友館に寝泊まりしながら、地元住民との川遊びやバーベキューなどを行います。 ツアーは25日までの4泊5日となっています。

-

阿部知事「信州型自然保育を市町村と一緒に支援」

23日に伊那市内で開かれた自身の後援会の総会に出席した阿部守一長野県知事は、県政報告の中で「信州型自然保育の支援に市町村と一緒に取り組んでいきたい」と話しました。 伊那市内で「あべ守一後援会」の今年度の総会が開かれ、知事が県政報告を行いました。 長野県は、昨年度から信州型自然保育の認定制度を実施していて、伊那市内では高遠第2・第3保育園、山の遊び舎はらぺこ、天使幼稚園の3園が認定されています。 阿部知事は、自然の中で子供たちが五感を発達させていく信州型自然保育を市町村と一緒になって支援していきたいと話しました。 後援会の総会は毎年この時期に県内持ち回りで開かれていて、この日は県内全域から約180人の会員が出席しました。 伊那市での開催は初めてとなっています。

-

上伊那網の目平和大行進で核兵器廃絶訴える

核兵器廃絶や反戦、平和を訴える網の目平和大行進が、8日、9日の2日間、中川村から辰野町までの上伊那地域で行われました。 今朝伊那北駅を出発した一行は、午後1時に箕輪町文化センター前で集会を開きま した。 行進は、原水爆禁止上伊那地域協議会や、上伊那医療生協、県教職員組合上伊那支部などでつくる実行委員会が毎年行っているものです。 8日に中川村を出発し、メンバーを入れ替えながら辰野町までを行進しました。 集会で、箕輪町の白鳥政徳町長は、「みなさんの取り組みが広く伝わるよう頑張ってください」と激励しました。 行進は北海道から沖縄県まで全国で実施されていて、8月4日に広島県でゴールを迎える事になっています。

-

伊那市の菓匠Shimizu 清水慎一さんが講演

伊那市上牧の菓子店、菓匠Shimizuの清水慎一さんとザ・リッツ・カールトンホテルの前の日本支社長、高野登さんの講演会が2日、伊那市内で開かれました。 講演会は、小布施町に本社を置く出版社、文屋が開いたものです。 清水さんは、2014年に文屋からレシピ本「縁(えにし)」を出版しています。 菓子作りにかける想いや社員の様子のほか、取引先の農家がレシピと共に紹介されています。 清水さんは、「菓子づくりという手段を通して社員や地域の人を幸せにしていく事が私の仕事であり目的です」と話していました。 同じく文屋から本を出版した高野さんは、「自分の欲のためではなく人のために行動する事が会社の一体感につながる」と話しました。 文屋では、本の書き手、作り手、読み手の交流と学びの場として東京や長野市で年に4回ほど講演会を開いていて、この日は読者60人ほどが訪れました。

-

豊丘村の住民が「まちの縁側」事業を視察

豊丘村で高齢者支援について学習しているシニアサポート研究会は、伊那市社会福祉協議会の取り組みの一つ「まちの縁側」の視察を、30日、伊那市内で行いました。 豊丘村のシニアサポート研究会は、元豊丘村議会議員などでつくり、高齢者支援について県内各地を視察し、学習しています。 この日は、会員9人が伊那市美篶青島の矢島信之さん宅を訪れ、まちの縁側の取り組みについて話を聞きました。 伊那市社協では、地域住民が集まる交流の場「まちの縁側」の事業を去年から始めています。 現在、市内で26か所が認定されていて、矢島さんの家もその1つです。 矢島さん宅は、離れを「音楽広場」として開放していて、クラシックのCDなどが並んでいます。 5月には、庭を開放してクラシックの演奏会を開き、70人が集まりました。 伊那市社協では「長野市の社協の事例を知りこの事業を始めたので、多くの市町村でも取り組んでもらいたい」

-

様々な業種の展示販売会「夢縁日」 西春近で3日まで

手作り雑貨で起業を目指す人や、飲食店、製造業など様々な業種の展示販売会「夢縁日フェスティバル」が伊那市西春近で、3日まで開かれています。 会場には、手作り雑貨や飲食、エステなど、約80のブースが並んでいます。 このイベントは、松本市に支部がある中小企業の異業種交流会、守成クラブに所属する有志が、企業のPRにつなげようと毎年この時期に開いていて、今年で3年目です。 普段趣味で雑貨を手作りしている人や個人的に美容関係の活動をしている人たちの起業のきっかけにしてもらう狙いもあります。 会場には、手作りした商品や美容の体験コーナーなどが設けられました。 夢縁日フェスティバルは、3日まで、伊那市西春近の住まいDEPOショールームで開かれています。

-

竹澤長衛を偲ぶ第58回長衛祭

南アルプスの開拓者として知られる竹澤長衛を偲ぶ第58回長衛祭が25日に北沢峠で開かれました。 この日は、伊那市、山梨県南アルプス市などから、山岳関係者や一般登山客およそ250人が参加し、献花台に花を手向けました。 竹澤長衛は伊那市長谷出身で、登山道の整備や山小屋の建設など南アルプスの開拓に尽力しました。 長衛祭は、その功績をたたえ伝えていこうと実行委員会が毎年開いています。 最後に全員で黙とうを捧げ登山の安全を願いました。 会場では、猪や鹿の肉が入った成敗汁が訪れた人に無料で配られました。 26日は仙丈ケ岳の記念登山が行われます。

-

建築士から見た熊本地震

熊本地震で被害を受けた住宅の罹災証明を発行するため現地調査を行った伊那市の一級建築士による調査報告会が12日伊那図書館で開かれました。 報告をしたのは、社団法人日本建築家協会長野地域会会員で、伊那市在住の一級建築士丸山幸弘さんです。 丸山さんは、5月29日から6月2日にかけて熊本の嘉島町を訪れ、罹災証明を発行するための2次調査を行いました。 建築基準法改正前の古い木造建築の倒壊が多いことや改正後の建物でも建て方の変化に耐震補強が追い付いていない現状を報告。 丸山さんは、「想像していた以上に被害が大きいと感じた」と話し、「これからは行政や市民、建築士が常に危機感を持ってともに考えていかなくてはいけない」。とまとめました。 会場には、建築士や行政、一般合わせて25人が訪れ、丸山さんの話に耳を傾けました。

-

南アルプス食害対策協議会 ニホンジカ捕獲頭数が減少

南アルプス食害対策協議会の今年度の総会が10日に開かれ、各自治体でのニホンジカの捕獲頭数が、前年度より減少している事が報告されました。 伊那市役所で今年度の総会が開かれ、平成27年度のニホンジカの捕獲頭数が報告されました。 協議会を構成する自治体の猟友会に委託し捕獲された数は、伊那市が前年度より61頭少ない29頭、飯田市が53頭少ない68頭、富士見町が71頭少ない129頭で、合せて226頭となっています。 協議会では、鹿の目撃情報は減っているものの、生息地域が北上したり西山へ移っている可能性があるとして単純に個体数が減少したとは言い切れないとしています。 会長の白鳥孝伊那市長は「西山での捕獲頭数が増えているのが問題だ。中央アルプスの対策協議会とも連携して取り組んでいかなければならない」と話しました。 協議会では、今年度、中央アルプス野生動物対策協議会へ、毎年行っている防護柵設置作業の参加を呼びかけるほか、今後の連携を視野に連絡協議会の立ち上げを目指すという事です。

-

伊那ダイヤモンドツインズ

3月の全国ミニバスケットボール大会で優勝した伊那ダイヤモンドツインズは、12日箕輪町を訪れていた阿部守一長野県知事に優勝を報告しました。 伊那プリンスホテルで開かれた優勝報告会には、優勝メンバー8人と松永義夫監督らが出席し、阿部知事に全国大会優勝を報告しました。 チームを代表してキャプテンだった梅原ましろさんが「中学でも1人1人が上を目指してがんばっていきたいと思います。」と抱負をはなしました。 阿部知事は、「素晴らしい成績を残してくれてうれしい。優勝を糧にして、勉強にスポーツにがんばってもらいたい。」と激励しました。 当時小学6年生だったメンバーの全員が中学でバスケットを続けているということです。

-

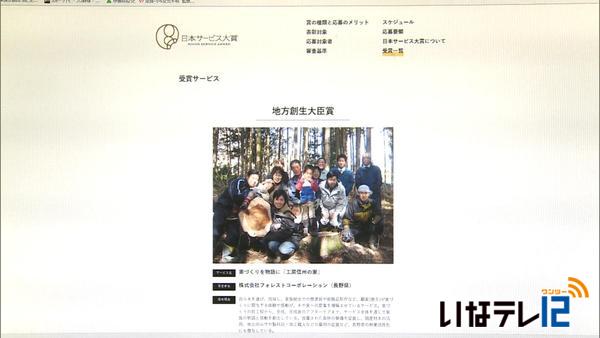

フォレストがサービスで地方創生大臣賞

優れたサービスをつくり届ける仕組みを表彰する第1回日本サービス大賞の地方創生大臣賞に、伊那市に本社を置く建設業・フォレストコーポレーションが選ばれました。 第1回日本サービス大賞はサービス産業生産性協議会が主催し、今年初めて行われたもので、全国の優れたサービス表彰します。 フォレストコーポレーションは、全国で8件が選ばれる地方創生大臣賞を受賞しました。 フォレストコーポレーションは、家づくりにおいて、「施主自らが木を選び伐採するところからアフターケアまでサービス全体を通して家族の物語と感動を創出している」と評価されました。 なお、853件の応募から、最高賞となる内閣総理大臣賞には、クルーズトレイン「ななつ星㏌九州」が選ばれたほか、全31件が受賞しています。

-

若者が中心となり街頭集会

選挙権の18歳への引き下げを受け、11日伊那市のいなっせで、若者が中心となった街頭集会が開かれました。 若者たちに政治に関心を持ってもらうきっかけにしようと、市民有志でつくる信じられる未来プロジェクトが開きました。 いなっせ北側広場には、高校生を含む若者世代を中心に40人ほどが集まり、政治に対する思いや不満、反戦や脱原発を訴えました。 大学生有志による団体、シールズの中心メンバーで筑波大学4年の本間信和さんも加わり「自分で考え行動しよう」と訴えました。 参加者は、反戦や脱原発のプラカードをかかげアピールしていました。 プロジェクト代表の山本真吾さんは、「さまざまな意見があってしかるべきなので、まずは国や政治に対し自分たちで考えられるようにしたい」と話しています。

-

向山県議会議長 就任祝賀会

3月15日付で長野県議会議長に就任した伊那市区選出で5期目の向山公人さんの就任祝賀会が12日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれました。 祝賀会には阿部守一知事や市町村長、各種団体の代表など270人が出席し、向山さんの第90代議長就任を祝いました。 発起人代表の白鳥孝伊那市長は、「伊那谷の大きな転換期に就任された。上伊那全体の発展に尽力していただきたい」とあいさつしました。 阿部知事は、県議との昔のエピソードを披露しつつ、車の両輪として県政発展を誓い、「今年度は大きなイベントが目白押しなので、ともに長野のおもてなしをしていきたい」と祝辞をのべました。 孫3人から花束の贈呈を受けた向山さんは、表情をほころばせ議長就任の抱負を述べました。 向山さんは、「県民が安心して生活できる真の地方創生に実現を目標に取り組んでいきたい。信条としている普段着のままの政治姿勢を原点に今後も精一杯努力していきたい」と謝辞をのべました。

-

伊那中央病院メディカルシミュレーションセンター 2周年

2014年に伊那中央病院に開設されたメディカルシミュレーションセンターが2周年を迎えました。 2年間でのべ2,800人あまりの医療関係者が利用し、スキルアップや人材育成が図られています。 2周年を記念し、11日、伊那中央病院内の医師や看護師などが、専門家を招いてシミュレーショントレーニングを行いました。 心肺停止状態の人の足の付け根から挿入したカテーテルを動脈と静脈にいれ、人工心肺とつなぐトレーニングです。 伊那中央病院では、医師や看護師、薬剤師のほか、機器を操作する技士などがチームを組み、こうしたトレーニングを月に1回程度実施しています。 センターは内視鏡手術や血管内治療などの医療技術が習得できる最新鋭のシミュレーターを40機あまり導入し、2014年に開設されました。 これまで、病院内の医療関係者を始め、学生や薬剤師会、歯科医師会など、のべ2,800人あまりが利用しています。 東京慈恵会医科大学で救急医学を教えている武田聡教授は講評で、「シミューレーションした事を、治療を施す場所で実際にやってみて、薬品の取り出し方や自分の立つ場所を見直す事が必要です」とアドバイスしていました。 メディカルシミュレーションセンターでは、今年度2,000人の利用を目標に、地域医療の質の向上や教育体制の確立を図りたいとしています。

-

染色アート 手描ぼかし染展

布に染料を使って絵を描く教室を開いている和幸手描染色研究会による手描ぼかし染展が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 この展示は和幸手描染色研究会発足30周年記念として開かれたものです。 研究会は箕輪町の大橋幸子さんが指導にあたっている染色教室で県内10か所に教室があります。 今回の展示は全ての受講者およそ80人が120点の作品を出展しています。 手描ぼかし染は表現方法が絵画に近く着物や布製品を、染料を使って染めていくものです。 会長の大橋さんの80号の大作「魅せられた一時・・・」はうばゆりを題材にしたもので太陽の光の当たり具合による色合いや見え方の違いを表現しています。 大橋さんは「白い生地に表現した色の世界、ぼかしの美を楽しんでもらいたい。」と話していました。 和幸手描染色研究会の手描ぼかし染展は13日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

権兵衛トンネルが一時通行止め

5日午後2時15分頃、木曽町日義の国道361号で交通事故がありました。 この事故により伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルが一時通行止めとなりました。 木曽広域消防本部によりますと事故は車同士が衝突したもので、少なくとも2人がケガをし、1人がドクターヘリで搬送され、もう1人は木曽町内の病院に運ばれたということです。 この事故で車が道路をふさいだことにより、権兵衛トンネルが上下線とも通行止めとなりましたが午後4時に解除されています。

-

中央アルプス国定公園化に向けて自然環境調査を実施

中央アルプス県立自然公園の国定公園化を目指す研究部会の会議が25日に伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、今年度は公園の自然環境調査を実施することが確認されました。 中央アルプス国定公園化研究部会は、山岳観光を推進しようと上下伊那、塩尻、木曽の自治体や観光連盟で組織する中央アルプス山岳協議会が設置したものです。 2回目の会議となるこの日は、今年度県が行う自然環境調査の内容について説明がありました。 中央アルプス県立自然公園の動植物の固有種、地形地質のほか年間利用者数や観光消費額などについての実態調査を行います。 調査は業務委託し、結果は随時報告されるということです。 調査の結果、国定公園の要件を満たせば、環境省に国定公園化の申請が出されることになります。 研究部会では平成29年度中の申請を目指しています。

-

伊那文化会館でオペラ公演 高校生がプロと共演

イタリアのオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」の公演が21日、伊那文化会館で行われ、地元の高校生が合唱団としてプロの音楽家と共演しました。 伊那市合併10周年を記念した特別公演として伊那文化会館が行った公演です。 伊那北高校や伊那弥生ヶ丘高校、伊那西高校など伊那市をはじめとする南信地域の高校生が合唱団として参加しました。 地元の高校生にプロの演奏を間近に感じてもらおうと伊那文化会館が初めて企画しました。 カヴァレリア・ルスティカーナは2組の男女の愛憎劇を描いた作品です。 一般公募の男性や伊那西高校演劇クラブのメンバーも村人役として出演しました。 公演が終わると、会場からは大きな拍手が送られていました。

-

箕輪町民生児童委員協議会 熊本地震へ義援金10万円

箕輪町の民生児童委員協議会は、熊本地震の被災地へ義援金10万円を贈りました。 23日、小林弘毅会長ら3人が箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に義援金10万円を届けました。 箕輪町民生児童委員協議会では5月13日の定例会で義援金を贈る事を決め、委員59人全員からひとり千円以上の寄付金が集まりました。 町では、これまでに寄せられている義援金と合わせ、日本赤十字社を通して被災地へ贈るという事です。

-

7月下旬並み 最高気温29.2度

22日の伊那地域の最高気温は平年より7度高い、29.2度を記録し7月下旬並みの暑さとなりました。 長野地方気象台では23日以降も気温の高い日が続くとして熱中症予防など健康管理に気をつけるよう呼びかけています。

-

木曽青峰高校の相撲部が伊那養護学校で交流

木曽青峰高校の相撲部の生徒が16日、伊那市の伊那養護学校を訪れ相撲で交流しました。 木曽青峰高校相撲部の1年生から3年生9人が伊那養護学校を訪れました。 木曽出身の伊那養護学校の職員が相撲部の前の顧問と知り合いだった事がきっかけで始まった交流会で、今年で12年目です。 この日は、伊那養護学校の寄宿舎で生活している中学部と高等部の生徒40人が、相撲部の部員と組み合いました。 木曽青峰高校は県内で2つしかない相撲部のある高校の一つです。 前身の木曽山林高校時代も含めると創部100年以上の歴史があり、去年の春場所で大相撲の力士として初土俵を踏んだ御嶽海関も所属していました。 毎年この交流会を楽しみにしている生徒もいるという事で、伊那養護学校では「礼儀作法を学び、楽しみながら親睦を深めてもらいたい」と話していました。

-

北園高校の生徒と信大農学部の学生が森林について意見交換

11日から伊那市を訪れ、ますみヶ丘平地林の整備活動を体験している東京都立北園高校の生徒は12日、信大農学部の学生と森林の持つ機能について意見交換をしました。 去年から北園高校の活動をサポートしている信州大学農学部の植木達人教授の提案で、初めて高校生と大学生の意見交換が行われました。 北園高校の2年生320人は16のグループにわかれ、体験学習を通して疑問に思った事などを大学生に質問していました。 北園高校は13日に、ますみヶ丘平地林にコナラやクヌギなど広葉樹350本を植樹しました。

-

都立北園高校 全国植樹会場整備

東京都板橋区の都立北園高校は、6月5日の全国植樹祭のサテライト会場になっている伊那市ますみヶ丘平地林の整備作業を11日行いました。 この日は、生徒たちが伐採された枝や丸太などを除去する作業を行いました。 都立北園高校は、西春近自治協議会と森林の里親協定を締結していて、平成22年度から、伊那市内で森林保全活動を行っています。 今回は、2年生320人が、今日から13日までの3日間市内で合宿し、森林整備を行います。 作業を行ったのは、6月5日に行われる全国植樹祭のサテライト会場となっているますみヶ丘平地林です。 もともとはアカマツ林ですが、アカマツを木材利用のため伐採し、植樹祭で広葉樹を植える予定です。 伐採された枝などが、会場内に積んだままになっているため、北園高校の林業活動の中で、整備作業を行うことになりました。 都立北園高校では、13日までの滞在期間中、信州大学の学生との意見交換会や、ますみヶ丘平地林での植樹などを予定しています。

-

伊那市高遠町で保科正之の生誕405年祭

旧高遠藩主で名君とされる保科正之の生誕405年祭が伊那市高遠町の歴史博物館で4月29日に行われました。 生誕祭は、博物館中庭にある保科正之の石像の前で行われ、神事で正之生誕405年を祝いました。 伊那市のほか保科正之ゆかりの福島県会津若松市や猪苗代町からおよそ60人が参加しました。 生誕祭は、NHK大河ドラマ化実現への機運を盛り上げようと毎年行われています。 保科正之は、徳川家3代将軍家光の異母兄弟で、幼少時代を高遠で過ごしました。 高遠藩主となったのちに会津藩主や四代将軍家綱の補佐役を務め、名君と呼ばれています。 大河ドラマをつくる会会長の白鳥孝伊那市長は、「大河ドラマ化の夢に向かって進んでいきたい。 東北の復興も祈念したい」と話しました。 副会長の室井照平会津若松市長は、「保科公の精神を胸に刻んで、街づくり、地域づくりを進めていきたい」とあいさつしました。

-

県立長野図書が伊那市創造館で第1回シンポジウム

県立長野図書館などは、これからの図書館の在り方を考えるシンポジウムを2日に伊那市創造館で開き、「図書館における地域課題の解決」をテーマに意見を交わしました。 全国の図書館関係者や一般など約80人が参加しました。 トークセッションでは、図書館と、人・場所をキーワードに意見を交わしました。 県立長野図書館では、今年度、これからの図書館の在り方を地域の人と一緒に考えようと、「信州発 これからの図書館フォーラム」と題して講座や研修会の開催を計画していて、この日はその1回目のシンポジウムを創造館で開きました。 シンポジウムでは他に参加者が伊那市創造館を見学しました。 県立長野図書館では、今後、市町村や学校図書館とも連携しながら地域住民と共に、図書館の果たす役割について考えていきたいとしています。

92/(月)