-

国内初 トンネル内で自動運転実証実験

今年度伊那市長谷で行われる自動運転サービスでは、国内初となるトンネル内の実証実験が行われます。実証実験を前にルートとなっている高遠町の白山トンネル内では運行中の車両位置を補助する磁気マーカの設置作業が、今日と明日の2日間行われています。

25日は、白山トンネル内のの600メートル区間を片側通行止めにして、道路上に磁気マーカを埋め込む作業を行っていました。

磁気マーカは2メートルごとに埋められ、特殊な樹脂を流し込んでいました。

磁気マーカによる自動運転は、道路に埋めた磁石から出る磁気を、車に搭載したセンサーで読み取って走行するシステムです。

自動運転バスは、通常、携帯電話回線を利用してリアルタイムで位置情報を測定する方法で運行しますが、トンネル内は電波が届きにくいため、磁気マーカで走行します。

伊那市によるとトンネル内での自動運転の実証実験は、国内で初めてだということです。

自動運転バスは、1日3本運行し、道の駅南アルプスむら長谷を出発、長谷総合支所、高遠町のJA上伊那東部支所を通って、道の駅に戻るルートです。

実施時期は未定ですが、期間は4週間で、実証実験中は、交通手段として継続的に利用が可能です。

乗車にはICカードが必要で、南アルプスむら長谷・長谷総合支所で29日から登録することができます。

なお作業は、26日も片側車線を通行止めにして行なわれます。

-

実証実験バス利用 29日から登録開始

国土交通省は、伊那市長谷の道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転の実証実験で、自動運転バスに乗車し、アンケートに協力する利用者の登録を29日からはじめます。

実証実験の実施時期は未定ですが、4週間にわたり実験が行われる予定です。

国土交通省では今後の実用化に向けての参考とするため、バスの利用者に登録してもらい、アンケート調査を行います。

利用には、事前の登録が必要で、登録者にはICカードが配布されます。

登録は道の駅南アルプスむら長谷ビジターセンターか、長谷総合支所で行うことができます。

登録は、29日から実験終了日まで受け付けるということです。

-

伊那市 障がい者雇用1人多く報告

中央省庁の障がい者雇用水増し問題を受け、長野労働局は2017年6月の県内行政機関などの障がい者雇用状況を再点検し、改めて発表しました。

それによると、伊那市では実際の人数より1人多く報告していたことがわかりました。

2017年6月現在、伊那市では998人の職員に対して、障害者雇用促進法で22人の雇用が義務付けられていました。

市が提出した報告では、雇用者数21.5人となっていましたが、雇用時間が基準に達していない障がい者がいたことから、実際は20.5人だったということです。

市では「任用基準の確認不足だった。今後は確認を徹底していきたい」としています。 -

市ブロック塀撤去補助 交付15件

大阪北部地震によるブロック塀の倒壊を受けて、伊那市が先月から行っているブロック塀の撤去補助の相談件数は1か月で39件、そのうち交付件数は15件だったことがわかりました。

伊那市のまとめによりますと、先月19日の制度開始から今月19日までの1か月間で、相談件数が39件、交付が決まったものが15件で、交付金額は115万円となっています。

15件の内、13件は高さ60センチから上の部分だけを撤去する「部分撤去」だということです。

伊那市では公道に面した高さ60センチ以上のブロック塀を対象に撤去補助を行っていて、補助額は工事費の2分の1で、最大10万円となっています。

なお、箕輪町では今月から受付を開始し、申請が2件、交付決定はなし、南箕輪村では先月上旬から受付を開始し、申請が2件、交付決定が1件だということです。 -

地元の資源活用し商品開発

伊那市高遠町の住民有志でつくる伊那東部山村再生支援研究会は、東京農大などと連携し、地元の森林資源を使って「炭・アロマ多機能空調器」の商品化を進めています。

20日はクスノキ科の落葉樹クロモジが自生する高遠町藤沢の山林で、東京農業大学の菅原泉教授らが、林内の光の量を調査しました。

クロモジの枝の断面からはさわやかな香りがし、蒸留することで精油を精製できます。

伊那東部山村再生支援研究会は、これまで使われていなかった森林資源を有効活用しようと、東京農大や企業などに呼びかけ今年7月に検討委員会を立ち上げました。

検討委員会はアカマツ・カラマツ材を炭化させたものとクロモジの精油を組み合わせた空気を清浄する空調器を、現在東京農大の施設で開発しています。

この事業は農林水産省の「6次産業化中央サポート事業」に採択されています。

今後は、試作品を伊那市内や東京都の病院・介護施設などに設置し、室内環境の改善や・癒しの効果を調べるということです。

研究会では、今後商品を計画的に生産していくための資源供給体制の構築も進めたいとしています。

-

鹿南蛮そばを提供

来月4日に伊那市のますみヶ丘平地林で開かれるイベントで、鹿肉を使った新しいそばのメニュー・鹿南蛮そばが提供されます。

10日は伊那市の伊那公民館で信州そば発祥の地 伊那 そば振興会の臨時総会が開かれ、鹿南蛮そばの商品開発について報告がありました。

鹿南蛮そばは、そば振興会の会員で高遠町のそば店 壱刻の店主・山根 健司さんと、長谷でジビエ料理を提供しているざんざ亭の店主・長谷部 晃さんが現在開発している新しいメニューです。

11月4日のイベント「森JOY」は伊那市50年の森林(もり)ビジョンを推進する伊那ミドリナ委員会が企画したもので、鹿南蛮そばは、そのイベントでお披露目されるということです。

-

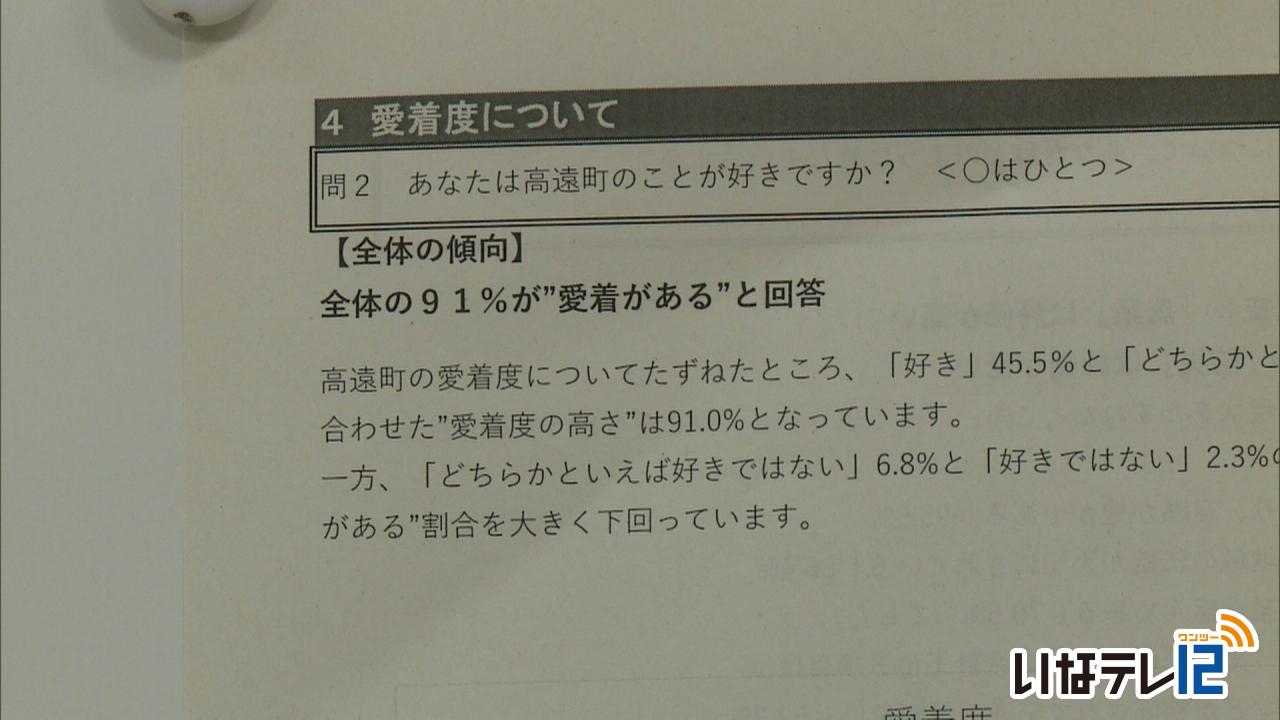

愛着9割 定住希望4割

伊那市の高遠町総合支所庁舎あり方検討委員会は高遠中学校の2年生を対象に地域への愛着や課題についてアンケートを実施しました。

9割の生徒が「愛着がある」と答えた一方、将来も住み続けたいと答えたのは4割程にとどまりました。

18日は高遠町総合支所で3回目の委員会が開かれ、アンケートの結果が報告されました。

アンケートは新しい庁舎の機能検討やまちづくりに反映させようと実施されました。

「高遠町に愛着があるか」との問いに9割の生徒が「愛着がある」と答えた一方で「将来も住み続けたいか」との問いには、定住希望は4割、希望しないが3割、住み続けたいが難しいが2割でした。

定住を希望する理由として、自然環境が豊かな事や伝統文化を継承したい、安心して暮らせるなどで、定住を希望しない理由は交通の便が悪い、商店が少ない、自然災害への不安が挙げられていました。

委員長の伊藤岩雄さんは「アンケート結果を分析しお年寄りから若い人まで不安なく暮らし続けるには、新しい庁舎にどんな機能が必要か検討していきたい」と話していました。

委員会では今年度中に機能や規模、位置などをまとめ白鳥孝市長に報告する予定です。

高遠町総合支所は11月26日に高遠町保健センターへ仮移転する予定です。

-

長谷を拠点に自動運転サービス実証実験 今年度も

伊那市の道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転サービスの実証実験が、昨年度に引き続き今年度も行われます。

拠点となる道の駅南アルプスむら長谷です。

18日は、実証実験に使うバスの試験運転などが行われていました。

実証実験は、国土交通省が、中山間地の課題解決に向けて、全国各地の選定地域で行うものです。

昨年度に引き続き、伊那市が実証実験の場として選定されました。

昨年度は5日間の実験期間でしたが、今年は4週間に延長されます。

道の駅を拠点に、高遠町のスーパーやJAの支所までと、長谷総合支所までの往復12キロをおよそ70分程度で走行します。

携帯電話の回線を利用してリアルタイムで位置を測定しながら走行しますが、トンネル区間は、磁気マーカを道路に設置して走行させます。

今年、2月に行われた実証実験では、運転手が乗っていますが、操作は行っていません。

今年度長谷で行われる実験でも、ドライバーが運転席に乗った状態で、加速・ハンドル操作・制御をシステムが行う自動運転で走行し、緊急時のみドライバーが制御するレベル2で実証実験を行います。

車両メンテナンスを行う火曜日以外は、毎日3本を運行予定で、週に1度、乗客のほかに、荷物も載せる貨客混載の搬送も行う予定です。

利用したい人は申請が必要で、4週間の実験期間中は、交通手段として何度も利用することができます。

この日は伊那市役所で、国土交通省や関係者が出席する地域実験協議会が開かれました。

実験期間は未定ですが、今年度中のなるべく早い時期に行いたいとしています。

-

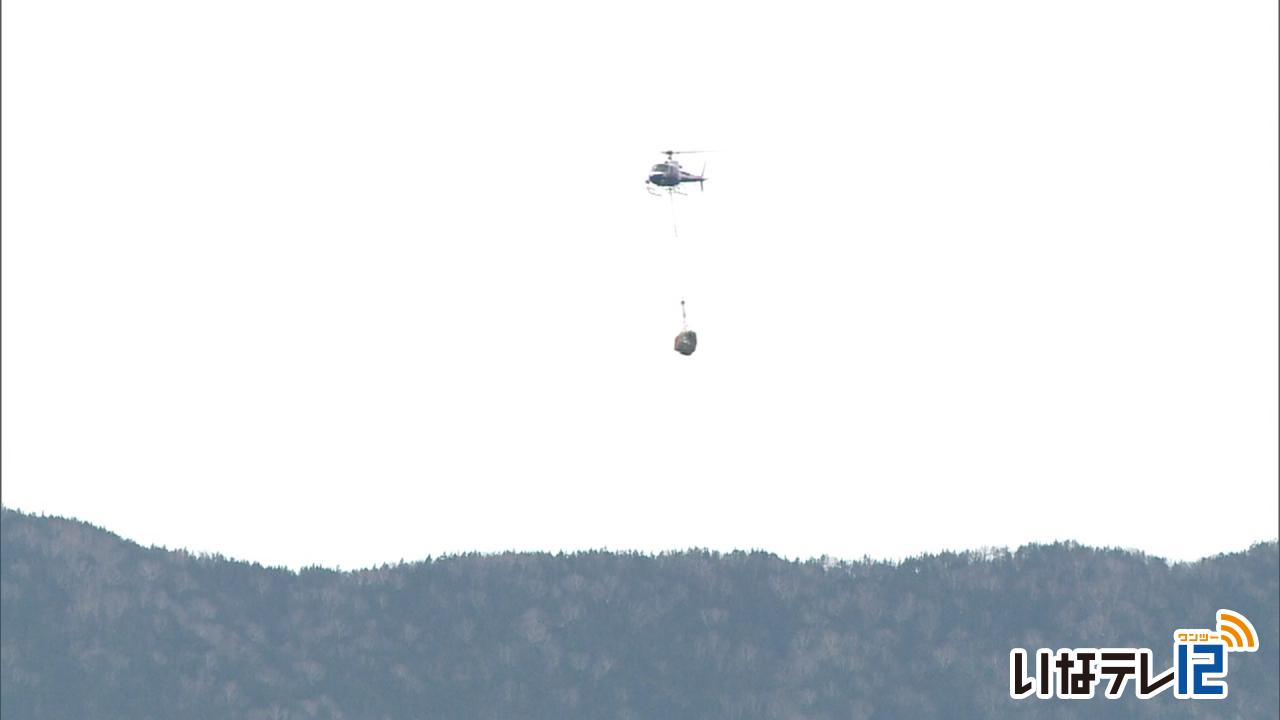

雪山の西駒山荘から荷下げ

中央アルプス将棊頭山の山頂直下・標高およそ2,700メートルにある西駒山荘の営業が終了し、ヘリコプターを使った荷下げ作業が16日、行われました。

二つのアルプスが、15日から16日にかけて初冠雪を観測しました。

そんな中、8日に営業を終了した西駒山荘の荷下げ作業が、16日行われました。

ヘリコプターが西駒山荘と伊那市横山の鳩吹公園を3往復しました。

下ろされた荷物にはうっすら雪が積もっています。

ヘリコプターの操縦士は山荘付近の状況について「1センチぐらいか、うっすら雪が積もっていてヘリコプターの風で舞い上がるような感じだった」と話していました。

8日に営業を終了した西駒山荘は、7月10日から91日間の営業で、前年より93人多い、770人が利用しました。

盆休み前までは晴れの日が多く人の入りも多かったということですが、盆過ぎから台風などで週末に天候がすぐれない日が多く、思ったほど伸びなかったということです。

管理人の宮下拓也さんは「後半は人入りも少なく、とても長く感じたが、大きな事故もなくシーズンを過ごせたことはとても良かった」と話していました。

なお、伊那市観光株式会社が管理する山小屋では、南アルプスの仙丈小屋が10月30日まで、こもれび山荘が11月3日までの営業を予定しています。 -

バスケットより身近に 教室開講

伊那市総合型地域スポーツクラブのバスケットボール教室が、伊那市民体育館で15日から始まりました。

教室は、初心者のコースと経験者のコースの2つがあり、初回のこの日は市内の保育園児から中学生まで、およそ70人が参加しました。

上伊那の高校や中学校のバスケットボール部顧問が指導にあたりました。

初心者コースでは、ボールに親しんでもらおうと、目標に向かって投げる練習をしていました。

経験者コースでは、ディフェンスをかわしながらドリブルシュートを打つ練習をしていました。

指導にあたった高遠中の松崎旻(あきら)教諭は「バスケットを通じて体を動かす機会にしてもらい、同時にバスケットの楽しさを知ってもらいたい」と話していました。

教室は、バスケットボールをより身近に感じてもらおうと、中学・高校の教諭らが企画しました。

なお、すでに申込受付は終了しています。 -

高遠藩ゆかりの武具を展示

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で、地域の個人から借りた高遠藩ゆかりの武具などを展示する特別展が開かれています。

会場には、高遠藩ゆかりの刀剣や鉄砲、甲冑など150点が展示されています。

歴史博物館所蔵のものに加えて今回初めて地域住民に呼びかけたところ、10人から60点の応募がありその全てが展示されました。

こちらは、上山田の76歳男性の家の屋根裏から見つかった刀です。かつて山田村の村役人をしていた家で先祖は高遠藩で料理番をしていた事から、名字帯刀を許されていたという事です。

東高遠に住む87歳の柿木邦夫さんは、甲冑を出展しました。

自身の4代前にあたる柿木門連(かどつら)が高遠藩の代官となった時に入手したという事です。

高遠町歴史博物館では「多くの人に貴重な資料を寄せて頂いた。城下町としての高遠の歴史に関心をもってもらいたい」と話していました。

特別展高遠に残る武具は12月9日まで開かれています。

-

園児が牧場で羊と触れ合う

伊那市高遠町の高遠第2第3保育園の園児は、10日に地域の住民が管理する牧場で羊と触れ合いました。

高遠第2第3保育園の年少から年長まで全園児が羊にエサやりをして遊びました。

ここは、高遠町藤沢にある牧場「メリーベリー水上」です。

藤沢を中心とした住民でつくる高遠町山村活性化協議会が信大農学部の協力で、耕作放棄地対策として作った牧場です。

雑草が生え荒れてしまった土地3千平方メートルに羊4頭を放し、草を食べてさせて景観形成につなげています。

園児らは、地域の人たちが用意してくれた桑の葉などをあげていました。

牧場内ではキノコの栽培が行われていて、子ども達はナメコとクリタケの収穫を体験しました。

協議会では「幼いうちから動物に触れる楽しさを知ってもらい、地域の自然にも興味を持ってもらいたい」と話していました。

羊は、気温が低くなる11月中旬に一端信大農学部に引き渡し、来年の春、再びここへ放牧するという事です。

-

全国障害者スポーツ大会での健闘誓う

13日から福井県で開かれる「全国障害者スポーツ大会」に長野県代表として出場する伊那市の3人が9日、市役所を訪れ、白鳥孝市長に健闘を誓いました。

大会に出場するのは狐島の武田美穂さん、西町の斧研つね子さん、西箕輪の萩村勲さんの3人です。

3人はそれぞれの競技で県大会優勝を果たし、全国大会出場を決めました。

左半身に神経障害がある武田さんは、水泳の25メートル自由形とバタフライに出場します。

武田さんは「上位入賞ももちろん目標だけれど、多くの人と交流して友達をたくさんつくってきたい」と話していました。

左半身麻痺がある斧研さんは、フライングディスクに出場します。

5回投げて、枠に入った回数を競います。

斧研さんは「全国大会に出場するのは人生でも初めてだと思う。たくさんの人と交流してきたい」と話していました。

右股関節の障害がある萩村さんは、陸上の50メートル競走に出場します。

萩村さんは「とにかく楽しんで、出来ればメダルも目指したい」と話していました。

大会は13日から3日間、福井県で開かれることになっています。 -

学生と園児の特別展「手の中のかたち」

伊那市高遠町の地域活性化について取り組む東京藝術大学美術学部の学生と、高遠第2第3保育園の園児が一緒につくった美術作品が、保育園の裏山に展示されています。

高遠第2第3保育園の裏山が特別展示の会場です。

7日は最後の仕上げが行われ、子ども達が学生と一緒に、石膏で手の中の形を表現したものを地面に差し込んでいました。

東京藝大と伊那市は、昨年度から美術で地域活性化を目指す「伊那市デザインプロジェクト」を立ち上げて活動しています。

今年度は高遠第2第3保育園が山保育をしている様子を見学した学生が、子ども達の生活の場を知ってもらおうと、特別展を企画しました。

東京藝大大学院修士1年安島茜さんは「今後も続けていくことでより多くの学生や市民のみなさんを巻き込んで、大きなことが出来るようになるのではないかと思う」と話していました。

展示は8日まで行われることになっています。 -

伊澤修二合唱団 学生指揮者と練習

10月27日(土)の伊澤修二記念音楽祭で東京芸術大学のオーケストラと共演する市民合唱団の練習が3日夜行われました。

3日夜は、本番を行う伊那文化会館の大ホールで練習が行われ150人の市民合唱団が参加しました。

当日、市民合唱団と芸大オーケストラの共演で指揮をする東京芸術大学音楽学部指揮科4年生の平塚 太一さんが訪れ、指導を行いました。

共演する曲は、ハイドンのオラトリオ「四季」より第2曲「来よ春」です。

ドイツ語の曲で、平塚さんは、発音から確認していました。

伊澤修二記念音楽祭は、高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で旧高遠町時代に始まった音楽祭で、今年で32回目です。

有志で作る市民合唱団と毎年共演しています。

合唱団は、9月12日から毎週水曜日に練習を重ねていて、学生指揮者と合わせるのはこの日が最初で最後となります。

平塚さんは、「ヨーロッパの厳しい冬から一気に草花が咲き誇る春に移り変わる。人々の春を恋しく待つ心を歌ってほしい」と呼びかけていました。

伊澤修二記念音楽祭は、27日(土)に行われます。

第1部は、高遠町文化体育館で行われ、高遠町内の小中高校生の発表と芸大のアンサンブルの演奏があります。入場は無料です。

第2部は伊那文化会館で行われ、昨夜練習したハイドンの「来よ春」のほかムソルグスキー作曲の組曲「展覧会の絵」などが演奏されます。入場料は一般500円です。

-

しんわの丘秋のバラ祭り6日から

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは、6日から秋のバラ祭りが行われます。

園内は初夏とはひと味違った落ち着いた雰囲気となっています。

遠くは中央アルプス、眼下には高遠町の街並みを望む、

しんわの丘ローズガーデンは高遠町に事業所がある伸和コントロールズ株式会社が地域貢献事業として平成16年に整備しました。

祭りは、秋のバラを楽しんでもらおうと毎年この時期におこなわれていて今年で8回目となります。

秋のバラは、小ぶりながら花本来の色がでるのが特徴で鮮やかな色合いを楽しめるということです。

バラ園は、伊那市振興公社が管理していて、2日は職員が咲き終わった花を摘み取っていました。

伊那市振興公社では、この時期に花が揃って咲くよう剪定してきたということですが、秋に入ってからの日照不足の影響で例年と比べ10日ほど咲きそろいが遅いということです。

園内には260種類1800本のバラが植えられていて、現在は年間を通して咲く四季咲きのものを楽しむことができます。

秋のバラ祭りは、6日から8日までで、期間中はバラの育て方の無料相談や豚汁の無料サービスなどが計画されています。

秋のバラは今月いっぱい楽しめるということです。

-

旧中村家「環屋」活用し通年観光へ

伊那市が進めている高遠町の旧中村家住宅「環屋」の改築整備が終わり、1日から営業が始まりました。

今後は、高遠町の通年観光の拠点として活用します。

環屋は、高遠町西高遠の国道361号沿いにあります。

江戸時代前期から中期の特徴を示す町屋形式の建物で、平成28年に所有者から土地と建物が市に寄付されました。

建物中央にあるいろりの間は、当時の雰囲気をそのままに残しています。

厨房には、そばを茹でる大釜や和洋折衷様々な料理に対応できる設備を整えました。

およそ30席の客席からは、高遠町の景色を眺めることができます。

他にも、プロジェクター付きの座敷がある他、着物のレンタルを行います。

総事業費は1億2,300万円で、半分を国の地方創生拠点整備交付金で賄っています。

今後はこの場所が通年観光の拠点となるよう、イベントや講座の開催、飲食店の出店を検討している人のチャレンジの場として活用していきます。

運営する一般社団法人環屋では、「人々が集う場所にしていきたいので、興味のある人は是非活用してもらいたい」と話していました。

(電話94-2251) -

高遠ダム ライトアップ

伊那市高遠町の高遠ダムでは、多くの人に関心を持ってもらおうと、桜の時期に続いて2度目のライトアップを行っています。

山間地を流れる川をイメージして、青と緑の光で照らされています。

ライトアップは30日の夜までで、時間は午後6時から午後10時までとなっています。 -

殿様もてなした献立再現

伊那市高遠町長藤の農家食堂「こかげ」は、江戸時代、高遠のお殿様をもてなした献立を再現しました。

弘化2年1845年、旧暦の8月29日の朝食は、エビにマツタケが豪華です。

ぶりは炒り酒で味付けされています。純米吟醸を沸騰させずに梅干しなどとともに煮詰めたもので、照り焼きがつややかです。

藤沢御堂垣外にある本陣跡です。

高遠藩主内藤 頼寧が、参勤交代で江戸から高遠城に帰る際、宿泊したということです。

こちらに伝わる御用書きの控えから再現しました。

再現したのは、御堂垣外の主婦が集まり経営する食堂こかげのメンバーです。

殿様が宿泊した旧暦の8月29日から9月2日までの間に提供された献立の中から再現できる13品を作りました。

旧暦のため、殿様が本陣に宿泊したのはちょうど今頃だということです。

本陣の先代当主の妻 藤澤 節子さんも再現を喜んでいました。

「こかげ」では、現在のところこの献立を提供する予定はありませんが、「せっかく再現できたので、活用していく方法を探りたい。お客様のおもてなしに生かしていきたい」と話していました。

-

燈籠祭 山車・高遠囃子練り歩き

豊作に感謝し無病息災を祈る伊那市高遠町の鉾持神社の燈籠祭の本祭が、23日、高遠町商店街で行われました。

鉾持神社の参道には、本町と仲町の山車が並びます。

高遠囃子の練り歩きに続いて、山車が商店街を巡行しました。

2つの町の山車は、いずれも、江戸時代に作られたものだということです。

高遠の燈籠祭は、五穀豊穣や無病息災を祈る鉾持神社の秋の祭りです。

町内には稲穂に見立てた赤いほおずき提灯がずらりと飾り付けられています。

高遠囃子と山車は、提灯の間をぬうように町内を練り歩きます。

商店主からご祝儀が寄せられると、山車は動きを止めて、三三七拍子で商売繁盛を祈願していました。

-

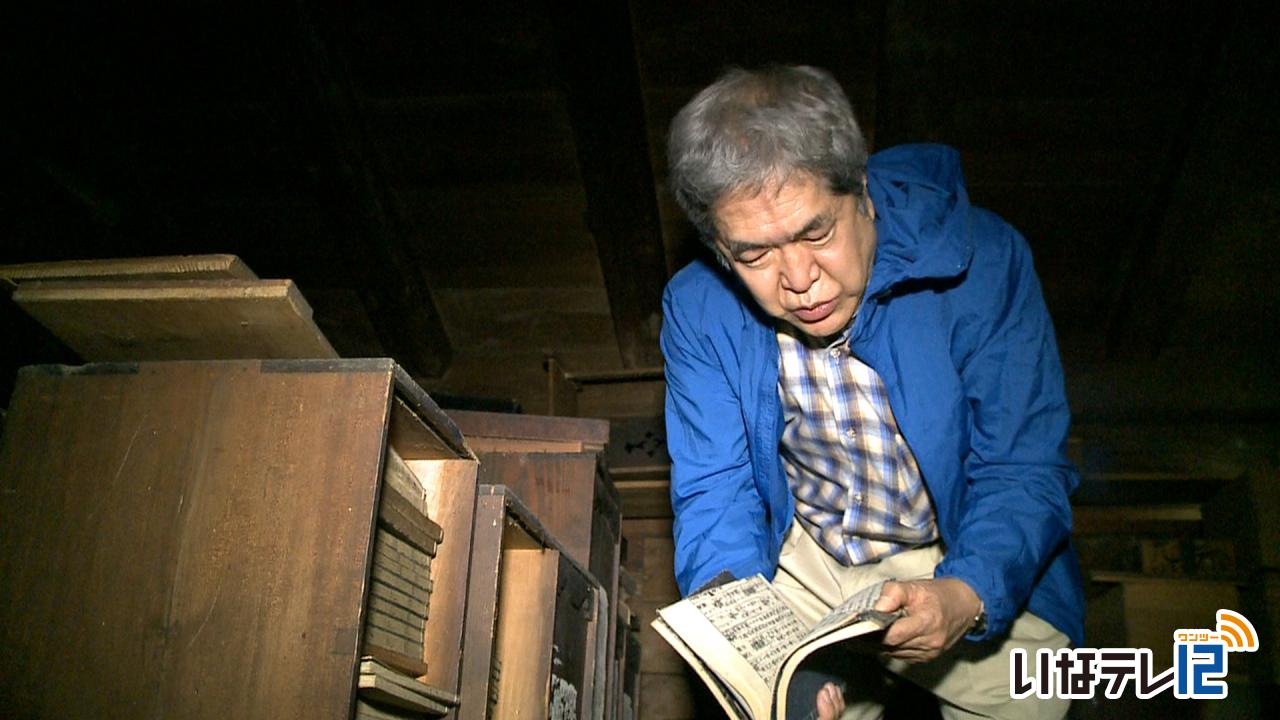

読書楼の開かずの蔵 公開

江戸時代の中級武家屋敷跡で、明治時代には塾として使われていた、伊那市高遠町の「北原読書楼」にある蔵の開かずの扉が25日に開けられ、中の様子が公開されました。

高遠町西高遠にある北原読書楼は、旧高遠藩の藩校「進徳館」で師範代を務めた北原安定の家だったとされています。

敷地内にある蔵は、周辺の地盤沈下などで傾き、扉が開けられなくなっていました。

この日は、この蔵の中を確認しようと、屋敷の所有者で東京都在住の北原俊史さんが業者に作業を依頼しました。

北原さんは、安定の玄孫にあたります。

内扉の木を切断し、人一人が入れるぐらいの隙間があくと、内側から扉が開けられました。

蔵の1階にはほとんど何もありません。

2階に上がると、塾だった頃に使われていたとみられる教科書が出てきました。

北原さんは「私が所有しているものではあるが、地域の文化財産。調査をして必要があるものは伊那市に保管してもらいたい」と話していました。

伊那市教育委員会文化財係の大澤佳寿子さんは「いかにも教育者の方の家の蔵だな、というものがたくさん保管されている」と話していました。

明治5年、「進徳館」が閉校すると、町内ではいくつもの塾が開かれたとされています。

安定もこの自宅の一部を開放して塾を開いていたということです。

市教育委員会では今後、蔵の中にある資料の内容を確認し、記録を保存する予定です。 -

燈籠祭 結婚の写真撮影

燈籠祭に合わせ伊那市高遠町の中心商店街にはほおずき提灯が飾られています。

21日は、提灯が灯る街並みの中で結婚の記念撮影が行われました。

南箕輪村の馬場悠介さんと真希さんです。

11月の挙式を前に撮影を行っていました。

新郎の悠介さんは伊那市出身で、風情のある街並みで思い出を残したいと撮影が行われました。

主催した高遠さくらホテルでは、新郎新婦の思い出作りと高遠町のPRにつなげようと観光名所で挙式や撮影を行う「ぬくもりウエディング・プロデュース」を行っていて、今回はその一環です。

燈籠祭は22日宵祭り、23日に本祭りが行われます。

総合福祉センターやますそ前には伊那市商工会商業部高遠支部による竹の行灯が今年初めて設置されました。

23日は子どもみこしや、高遠囃子の練り歩き、山車の巡行などが行われます。

-

高遠ダムパフェ お披露目

伊那市と高遠さくらホテルが共同開発した「高遠ダムパフェ」

の試作品が21日お披露目されました。

お披露目された「高遠ダムパフェ ポム」です。

ポムはフランス語でりんごの意味です。

上伊那産のりんごをスライスし煮たものや、キャラメルソースを混ぜ合わせたものが盛り付けられています。

生クリームやリンゴ、アイスクリームがダムを、液体状のヨーグルトが湖を表現しています。

またシャインマスカットを載せたりんごは船をイメージしてカットされ見た目の楽しさも演出しています。

ホテル隣に高遠ダムがあることからさくらホテルではこれを誘客につなげようとダムにちなんだ食べ物「ダムカレー」を提供していてパフェはその第二弾となります。

高遠さくらホテルでは試作品に改良を重ねたのち価格を決めて「高遠ダムパフェ ポム」を提供する予定です。

-

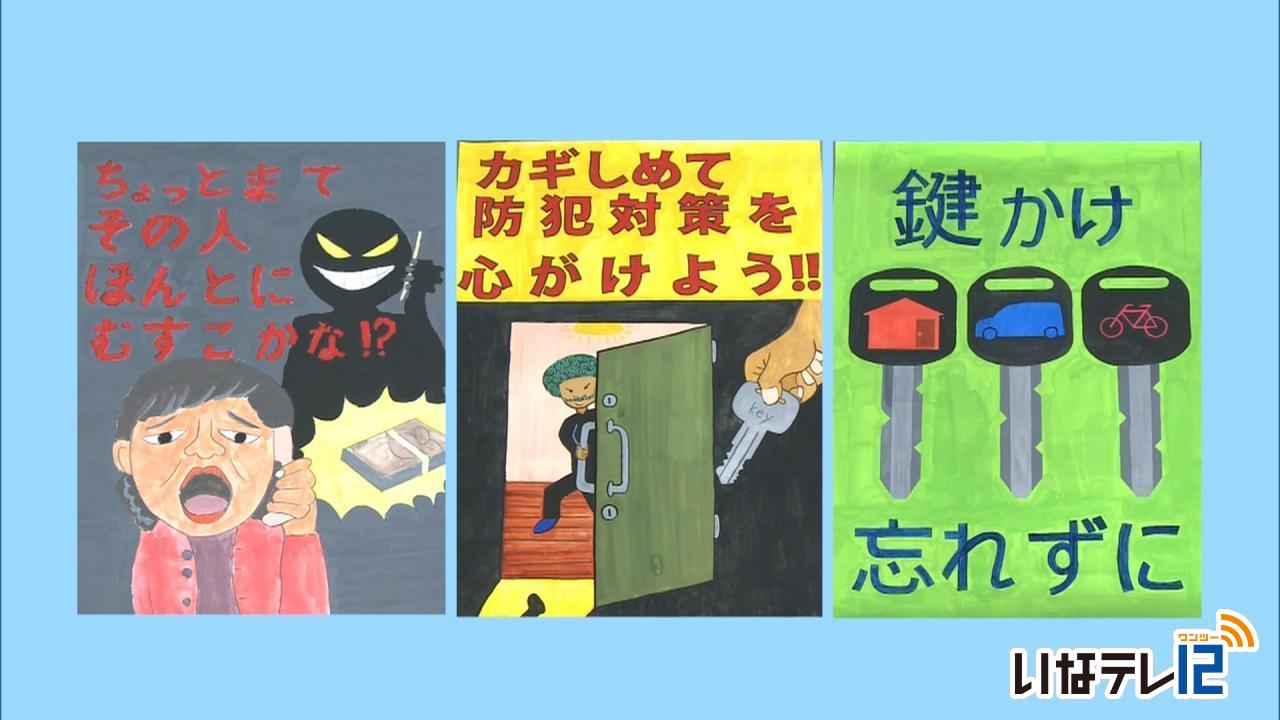

防犯ポスター 県推薦作品決定

小中学生が描いた、特殊詐欺や万引きなどの防犯を呼びかけるポスターの審査会が15日、伊那警察署で開かれ、県の審査会に推薦される作品が決まりました。

伊那署管内では、小学校15校、中学校5校から412点の応募があり、伊那署の署員や高校の美術教諭が審査にあたりました。

審査の結果、小学4年の部は西箕輪小の小林瑛永(えいと)君。

小学5年の部は美篶小の中山晴未(はるみ)さんと伊那東小の松本凛希(りき)君。 -

南アジオガイド養成講座

南アルプスジオパークを案内するジオパークガイドの養成講座が、7日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれました。

今回は、今年度開かれる7回の講座のうちの4回目です。

今年度は、高遠高校の「地域の科学」を選択している2年生14人が受講しています。

また、すでにガイドに認定された4人も研修に参加しました。

講師は、南アルプス里山案内人の小淵 幸輝さんが務めました。

小淵さんは、プレゼンテーションの向上について話しました。

講座の参加者は、何について話すかくじを引いて、その内容について5分間のプレゼンを行うという課題に挑戦しました。

小淵さんは、「相手によってガイドの内容も変わる。何をどう伝えるかを意識してほしい」と話していました。

-

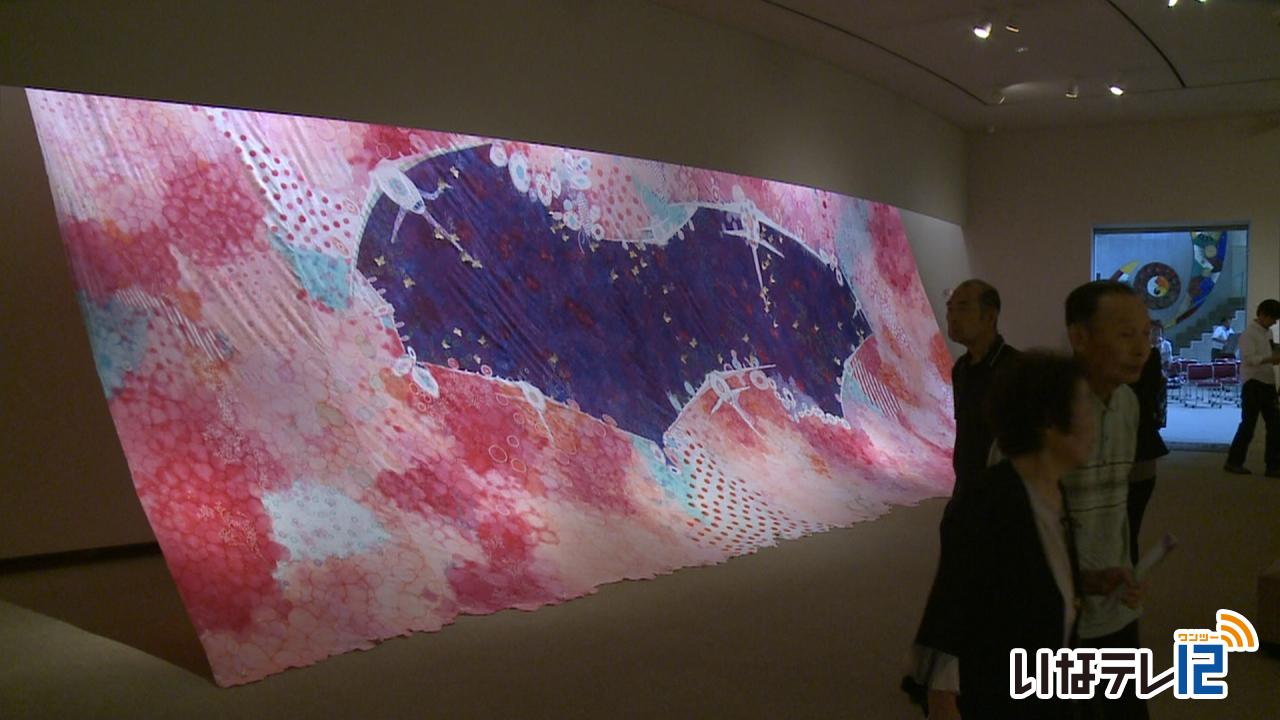

若手アーティスト展 現代染色の世界

20代から30代までの若手作家5人による染色作品の展示会「現代染色の世界」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で今日から始まりました。

会場には、若手作家5人による染色作品14点が展示されています。

この展示会は、若手作家の発表の場として平成27年から始まり、今年は「染色」をテーマに開かれました。

企画から携わったという高遠町出身の藤沢まゆさんは、大漁旗の制作に使われる「筒描き」という技法を使った作品を展示しています。

2007年に制作したこちらの作品は高遠町の冬の夜空をイメージしているということです。

群馬県在住の大竹夏紀さんは「ろうけつ染め」という技法を使って女性の姿を描いています。

北海道在住の樫尾聡美さんは、色をにじませる独特の技法を使って、横10メートル、縦4メートルの作品を制作しました。

石川県在住の安達大悟さんの作品は、板締め絞りという技法を使ったインスタレーション作品で、音をイメージして70メートルほどの布を染めたということです。

このほか、大阪府出身の小倉和さんの作品も展示されています。

「現代染色の世界」は10月21日(日)まで信州高遠美術館で開かれています。

15日と10月20日には染色のワークショップも予定されています。

-

高遠城下まつり 郷土芸能を披露

伊那市高遠町の高遠城下まつりが1日中心商店街で行われ、訪れた人たちでにぎわいました。

ステージが設けられたイベント広場では、郷土芸能などが披露されました。

オープニングでは、高遠中学校の3年生約50人が高遠太鼓を打ち鳴らしました。

また、高遠北小学校と高遠小学校の児童が、武田信玄の五男・仁科五郎と織田軍との戦いを表現した舞「孤軍高遠城」を披露しました。

高遠城下まつりは、旧高遠町時代から続く地域の夏祭りで、前身の絵島まつりから数えて今回で49回目となります。

中心部を通る国道361号は歩行者天国となり、地域住民による屋台が出店され賑わっていました。

-

高遠から宇宙へ 打上げ成功祈願

伊那市高遠町に工場を置く電気機械器具製造メーカー伸和コントロールズ株式会社は、来月打ち上げが予定されている国際宇宙ステーションへの無人物資補給機こうのとり7号の一部に部品が搭載されます。

27日は、打ち上げの成功を高遠町の弘妙寺で祈願しました。

この日は幸島宏邦(こうしまひろくに)社長ら13人が弘妙寺を訪れ、成功を祈願しました。

「こうのとり」に搭載される部品は、ガスを噴射するバルブです。

こうのとりは国際宇宙ステーションで物資を補給し、その後、ステーションから宇宙実験のサンプルを回収して、カプセルが地球に帰還します。

カプセルが地球に戻る途中にこのバルブが作動し、大気圏でガスを噴射して傾きを調整し、狙った目標地点に着水します。

社員らは、焼香をして打ち上げの成功と無事の帰還を祈願していました。

幸島社長は「無事の打ち上げ、無事の帰還を祈るばかり。国家プロジェクトの一端を担うことができ本当に嬉しいし、誇りに思う」と話していました。

こうのとり7号は、9月11日の午前7時32分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられることになっています。 -

「バス育」で園児がバスに試乗

子ども達にバスを通じて公共交通の大切さを知ってもらう「バス育」の一環で、伊那市高遠町の高遠保育園の園児が28日、バスの乗り方を教わりました。

園児らはステップを上がり、バスに乗り込みます。

歓声をあげながら座席に座りました。

バス会社の職員からは、座席にきちんと座ること、バスが走っている時は席を立たないこと、止まって扉が開くまで動かないこと、を守ってくださいと説明がありました。

職員から説明を受けると、高遠保育園から高遠駅に向けて出発です。

園児らは自分の知っている建物の横を通り過ぎると指をさして歓声を上げていました。

28日は、高遠保育園の年少から年長までおよそ100人が、クラスごとにJRバス関東の車両に乗りました。

「バス育」は、伊那市地域公共交通協議会がバス会社の協力を得て進めています。

幼少期からバスを身近に感じることで、公共交通の大切さを知ってもらうとともに、利用拡大につなげていこうと、今年度からスタートさせました。

伊那市企画政策係の福澤誠係長は「この地域では車で移動することがほとんどだと思う。公共交通機関の良さを知ってもらい、乗るきっかけにしてもらえればうれしい」と話していました。

伊那市では今後、他の園でもバスの乗り方の説明やバスの試乗体験を行っていくということです。 -

音楽団体が出演「高遠彩々」

上伊那の音楽団体などが出演し交流するイベント「高遠彩々」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で25日に行われました。

上伊那で活動している4つの団体が合唱や楽器演奏を披露しました。

これは、長野県文化振興事業団と上伊那の住民らでつくる実行委員会が行ったものです。

事業団に設置されている「長野県芸術監督団」が、県内7会場で演劇公演を行う「トランクシアター・プロジェクト2018」を今年度初めて企画し、伊那市がその会場のひとつになりました。

信州高遠美術館で行われた「高遠彩々」は、その演劇公演に合わせて行われたもので、箕輪町で活動しているオカリナ・コカリナサークルや、伊那混声合唱団など4団体が出演しました。

実行委員会では「それぞれの団体がお互いの良いところを吸収する事で、地域の文化芸術の振興につなげていきたい」と話していました。

201/(火)