-

高遠高校 一年の学習成果を発表

伊那市高遠町の高遠高校の生徒による学習成果発表会が伊那文化会館で16日に開かれました。

会には高遠高校の全校生徒およそ250人と保護者、地域住民などが集まりました。

学習成果発表会は、生徒が一年を通して、授業や総合的な探究の時間で学んだ成果を発表するものです。

姉妹校締結した学校がある台湾で、去年12月に研修を行った生徒は、現地で中国語を使って交流することの難しさや、学んだことを発表しました。

福祉コースの生徒は、特別養護老人ホームの交流会で感じたこと、今後活かしたいことなどを発表しました。

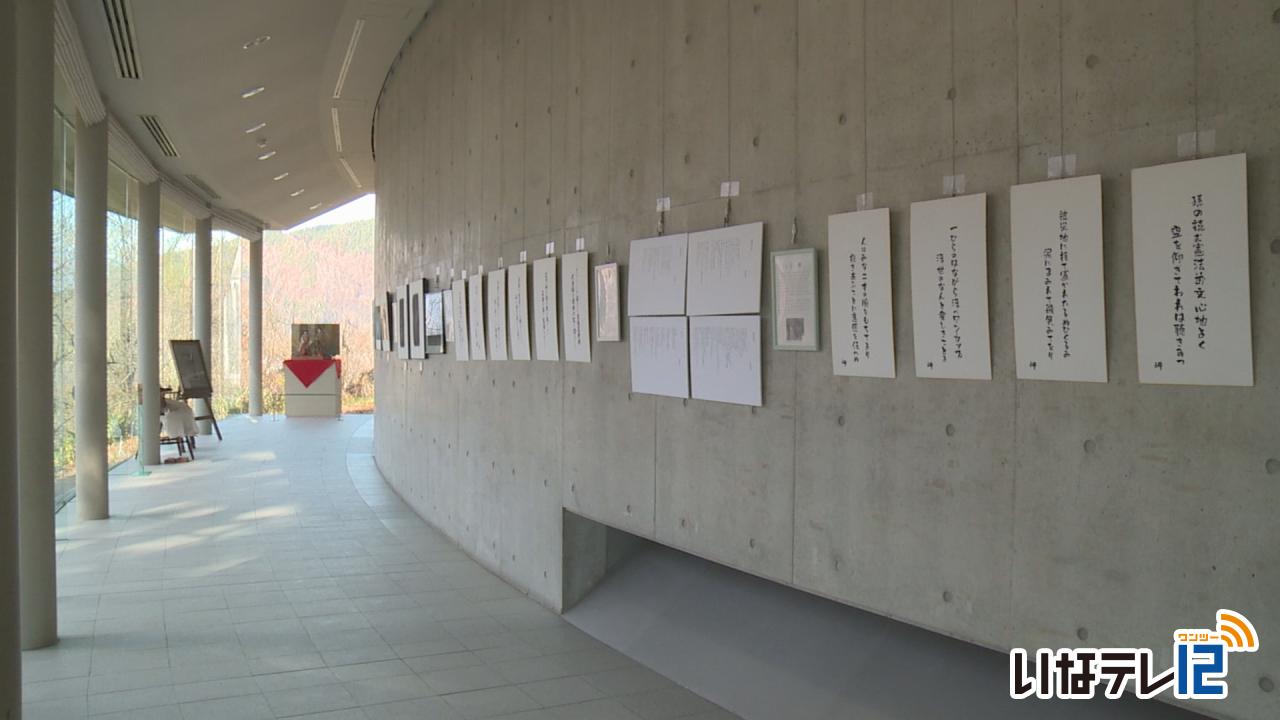

また伊那文化会館の展示ホールでは、書道・美術専攻の生徒による卒業制作展が開かれています。

展示は、18日日曜日まで行われます。

18日には、音楽専攻の生徒による定期演奏会も開かれます。

-

高遠さくらホテル 受験生を応援!

伊那市高遠町の高遠さくらホテルは、受験生を応援しようと、合格祈願グッズを販売しています。

高遠さくらホテルの売店には、だるまやお守りなどの合格祈願グッズが並んでいます。

合格と書かれたはちまきをつけた「高遠さくら咲くだるま」です。

はちまきに書かれている合格はスタッフが手書きで書いたということです。

色は赤とピンクの2種類です。

価格は税込みで、大が8,800円、中が4,400円、小が3,300円です。

高遠さくらホテルでは、地元の受験生を応援しようと、2009年からだるまの販売を行っています。

ほかに、地元産材を使った「高遠さくら咲くだるまお守り」や「サクラコマ」などのグッズを販売しています。

グッズは、高遠さくらホテルの売店で販売しています。

売店の営業時間は、午前7時から午後8時までとなっています。

売店のみの利用や電話での注文販売も可能だということです。

商品は無くなり次第終了です。

お問い合わせは、電話94-2200高遠さくらホテルにお願いします。

-

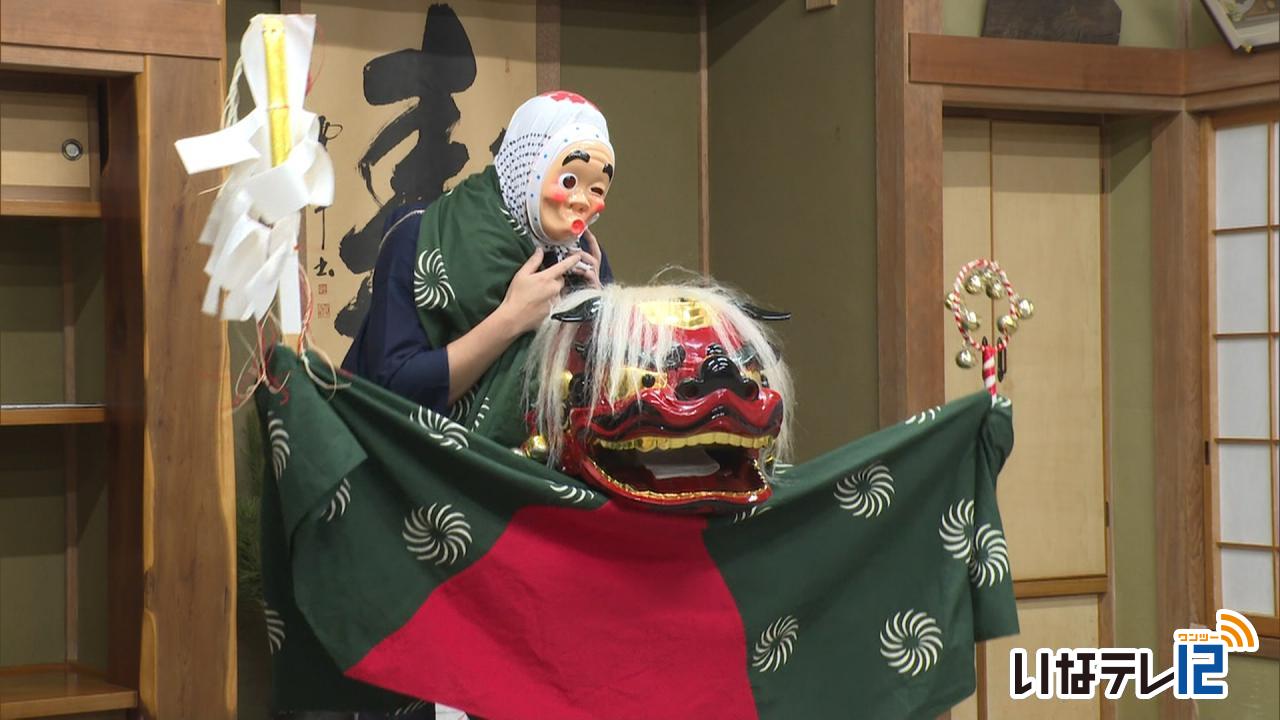

無病息災願い引持の獅子舞披露

伊那市高遠町引持に伝わる、「引持の獅子舞」が、11日に地域住民に披露され、地区の安泰や無病息災を願いました。

この日は、引持生活改善センターで、引持獅子舞保存会のメンバーが、獅子舞を披露しました。

引持の獅子舞は、獅子とひょっとこがペアになって舞います。

ゆったりとした動きから激しい動きになる舞や、獅子が体についたノミを食べる仕草が特徴です。

かつては、朝まで飲み明かしながら日の出を待つ「お日待ち」の行事として行われていました。

会場には、地域住民およそ50人が訪れ、地区の安泰や無病息災を願っていました。

-

霜町実業団が干支だるま販売

2月11日に伊那市高遠町で開かれる高遠だるま市にあわせ、商店主でつくる霜町実業団は、今年の干支、午をモチーフにした干支だるまを販売します。

だるま市で販売される午の干支だるまは、高さおよそ20センチ、幅15センチで、600個販売する予定です。

価格は、税込み1,800円です。

だるまは、2月11日に数量限定で販売も行いますが、事前予約を呼び掛けています。

だるま市の当日は霜町駐車場特設ブースで受け渡し・販売を行います。

予約は10日から2月6日までで、専用電話、080-9703-0245かメールで予約することができます。

電話の受付時間は、午前9時から午後6時となっています。

メール:etodaruma@gmail.com

-

第1回桜開花予想 高遠城址4月4日

民間気象情報会社ウェザーニューズは、今年1回目の桜の開花予想を8日に発表しました。

高遠城址公園は、4月4日となっています。

8日の高遠城址公園の様子です。

今年1回目の開花予想は、4月4日となっています。

なお、去年は、4月4日に開花、11日に満開となっています。

第2回の開花予想は1月下旬の予定です。

-

寒晒蕎麦提供へ そばの実を川に浸す

二十四節気の一つ、小寒の5日、伊那市の高遠そば組合は寒晒蕎麦の提供にむけ、そばの実を川に浸しました。

この日は、そば組合の6人が伊那市長谷の粟沢川にそばの実を浸しました。

そば組合では2014年から寒晒蕎麦の提供を行っています。

今年で12回目となり好評なことから、去年より70キロ多いおよそ270キロを仕込みました。

川に浸すことでそばのアクが抜けて甘みが増し、食感が良くなるということです。

江戸時代の文献に基づいて小寒から浸し、立春の2月4日に引き上げます。

きのうの粟沢川の水温は、平年より高い4.5度となりました。

寒晒蕎麦の提供は7月18日(土)から高遠町の6店舗と東京都の1店舗で始まります。

無くなり次第終了です。

-

高遠町地区 二十歳のつどい

伊那市高遠町地区の二十歳のつどいが高遠町総合福祉センターやますそで2日に行われました。

対象は53人で、式には43人が出席しました。

北原秀樹教育長職務代理者は「多くの方々の愛情に支えられてきたことを忘れずに、地域の一員とし活躍されることを期待しています」と式辞を述べました。

出席者を代表して阪下颯さんは「信頼される人間になる努力をするとともに、郷土や地域の発展の為に尽力してまいります」と話しました。

式には中学校時代の恩師2人も出席し、当時を振り返っていました。

式の最後には記念撮影が行われました。 -

霜町CHRISTMAS スカイランタンに願い

クリスマスの時期に合わせて、手作りのスカイランタンを上げるイベント、霜町CHRISTMASが20日、伊那市高遠町の高遠町総合福祉センターやますそで行われました。

参加者およそ90人が、スカイランタンを上げました。

ランタンには、参加者が書いた思い思いのイラストや、来年への願いなどが書かれています。

イベントは、高遠町霜町の商店11店で作る、霜町実業団が冬の高遠を盛り上げようと企画したものです。

実業団では、ハロウィンと同じく毎年の恒例にしていきたいとしています。

-

2025 伊那市ニュース振り返り

2025年も残すところわずかとなりました。

24日から3日間にわたり、伊那ケーブルテレビが選ぶ伊那市・箕輪町・南箕輪村の今年1年のニューストップ10をお伝えしていきます。

24日は伊那市です。

まずは10位から6位です。

10位「伊那市山寺の伊那北駅近くで住宅火災が発生し、全焼の3棟を含む7棟が焼損。」

9位「上伊那の絵画や彫刻の愛好家で作る伊那美術協会が創立100周年。」

8位「伊那中央清掃センター跡地に美原防災スポーツセンター起工。」

7位「伊那市 地域ブランドスローガン 「「森といきる伊那市」」を発表。」

6位「高遠町総合支所の新たな庁舎が完成。」です。

続いてトップ5です。 -

冬至 温泉と給食で冬の寒さを乗り越える!

22日は、1年で最も昼が短く夜が長い日、冬至です。

日帰り温泉施設ではゆず湯が、小中学校では冬至給食が提供されました。

伊那市高遠町のさくらの湯では、露天風呂にゆずが浮かべられました。

ゆず湯の提供は、20日から22日までの3日間限定です。

伊那地域の22日の朝の最低気温は2.2度で、11月中旬並みでした。

一方、日中は西高東低の冬型の気圧配置となったため、最高気温は6度と平年並みとなりました。

23日以降の気温は、24日と25日が平年より高くなる見込みですが、週末は冷え込む予想となっていて、寒暖差の大きい一週間になりそうです。 -

伊那谷の所蔵品 小泉清の油彩画「灯台」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

19日には、信州高遠美術館所蔵の小泉清の油彩画『灯台』を紹介しました。

-

高遠町山室で薪を焼く火事

14日午後6時10分頃、伊那市高遠町山室で薪を焼く火事がありました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署の発表によりますと、火事があったのは高遠町山室のファミリーホーム「うずまきファミリー」です。

午後6時10分頃、この施設の代表者が、薪置場の薪が燃えているのに気づき、消防に通報したということです。

火はおよそ40分後の午後6時47分に消し止められました。

けが人はいませんでした。

伊那署では、薪置場付近から出火したものとみて、調べを進めています。 -

高遠城址公園南曲輪 発掘調査現地説明会

伊那市教育委員会は、伊那市高遠町の高遠城址公園の南曲輪で江戸時代後期にあったとされる庭園の発掘調査の現地説明会を13日開きました。

説明会は午前と午後の2回開かれ、午前の部には市内を中心に40人が参加しました。

13日は伊那市教育委員会の熊木奈美さんが、南曲輪にあったとされる庭園や池の痕跡などを説明しました。

熊木さんは他に「地表から1メートル30センチ掘り下げた場所で、長く水に浸っていた事を示す土が見つかり、池の水深は70センチから1メートルと推測される」などと話していました。

今回は、江戸時代の絵図を元に、南曲輪の現状を確認しようと5か所、75平方メートルで発掘調査が行われました。

今回発掘調査した場所は元に戻されます。

伊那市教育委員会では来年度以降も継続的に南曲輪の調査を進める計画で、全ての調査を終えた段階で庭園を再現したいとしています。

-

高遠高校3年生と園児 音楽通して交流

伊那市高遠町の高遠高校の生徒と、高遠第2・第3保育園の園児は12日、高遠町老人福祉センターで、音楽を通して交流しました。

芸術文化コース、音楽専攻の3年生9人と、園児23人が、音楽を通して交流しました。

高遠高校の生徒は、ミュージックベルやトーンチャイムでクリスマスソングを演奏しました。

園児も、タンバリンやカスタネットなどでの演奏や、合唱を披露しました。

園児たちはほかに、10月15日に行われた、第2・第3保育園の新園舎建設の上棟式とクリスマスをテーマにしたオリジナルの劇を披露しました。

生徒たちは幼児教育音楽の授業を選択していて、園児と交流する実習を夏と冬の年2回行っています。

-

高遠そば打ち講座始まる

自分で年越しそばを作ってもらおうと、伊那市高遠町の高遠閣でそば打ち講座が10日から始まりました。

講座には市内を中心に、25人が参加しました。

指導は伊那そば振興会や、高遠そば打ち愛好会のメンバーが行いました。

参加者はそば粉に少しずつ水を混ぜて捏ねていました。

そば粉は高遠産の物が使われています。

高遠町公民館ではおよそ20年前からそば打ち講座を行っています。

講座は全部で5回開かれ、今シーズンは今回が1回目です。

参加者のうち9人は初めてのそば打ちです。

参加者は四角く伸ばして、均一な細さになるように切っていました。

完成したそばは持ち帰って食べるということです。 -

伊那市長選挙 八木氏が出馬表明

来年4月29日の任期満了に伴い行われる伊那市長選挙に、無所属で新人の八木択真さんが立候補することを、9日に正式に表明しました。

八木さんは9日、市内で記者会見を開き立候補を表明しました。

八木さんは「来年4月の伊那市の市長選挙に出馬することを決めました。今じわじわと地域の疲弊が急速に加速していて、子どもたちが減る、若い人たちがどんどん減っていく、市内の企業は人手不足でどこも大変な状況になっています。

本当に必要なことをこの10年20年チャレンジしてきたのか。今必要なのは新しい手法に変えること。

民間では当たり前のことを市政の運営に取り入れていくだけで職員も市民も変化を実感できる市政へと変えていけると考えています。全力でみなさんと一緒にチャレンジしていきたい」と話していました。

八木さんは、現白鳥市政について、「新しいことにチャレンジしている」とした一方で、「結果が出たかと言われたら出ていないと言わざるを得ない。職員の負担も増えている」と話していました。

八木さんは昭和53年、12月2日生まれで、現在47歳です。

山寺在住、大阪府堺市出身で信州大学農学部を卒業後、産経新聞の記者となり、2013年に伊那市坂下で飲食店の経営を始めました。

2014年に伊那市議会議員に立候補し初当選しました。

2018年と2022年の伊那市長選挙に立候補し、次点で落選しました。

今回の市長選ではほかに、同じく無所属新人で元市議の吉田浩之さんが出馬を表明しています。

現職の白鳥孝さんは、現在開会中の市議会12月定例会で進退を表明する見込みです。

その他の動きについては不透明な情勢となっています。

-

高遠小 芝平なんばんを調理

伊那市高遠町の高遠小学校で、信州の伝統野菜に選定されているトウガラシ「芝平なんばん」を使った調理実習が行われました。

10日は5年生の児童およそ30人が芝平なんばんを使った味噌などを作りました。

芝平なんばんは伊那市高遠町で栽培されてきたトウガラシで、2020年に信州の伝統野菜に選定されています。

講師は高遠在来とうがらし保存会会長の高嶋良幸さんが務めました。

児童は、トウガラシを切って、ミキサーで細かくしました。

米の栽培を行う5年生の児童は、ご飯に合うおかずを作ろうと芝平なんばんの苗を高嶋さんから譲り受けて7月から育ててきたということです。

味噌や砂糖、酒などを混ぜ、鍋で煮詰めました。

トウガラシと味噌を混ぜ合わせて1週間ほど寝かすととうがらし味噌が完成するという事です。

今日は他に、芝平なんばん醤油を作り給食で味わったという事です。 -

サクラコマ 合格祈願

コマを回すと花びらが開く、伊那市のご当地土産「サクラコマ」の合格祈願が、高遠町の弘妙寺で9日に行われました。

サクラコマは、伊那市の企業・団体でつくる製造業ご当地お土産プロジェクトチームが開発したものです。

回すと桜の花びらが開き、縁起が良いと受験生に人気だということです。

きょうはプロジェクトチーム7人が弘妙寺を訪れ、合格祈願を行いました。

毎年合格祈願をしてから販売をしていて、今年で13年目です。

高遠さくら咲くだるまとお守りの合格祈願も行われました。

合格祈願したものは、きょうから販売が始まりました。

サクラコマは、高遠さくらホテル、伊那市役所売店、有限会社スワニーのオンラインショップで販売されます。

価格は、1つ税込みで1,320円です。

だるまとお守りは、高遠さくらホテルで購入することができます。 -

小松壽美さん写真展「心に残った情景」

伊那市長谷中尾の写真愛好家小松壽美さんの第10回写真展「心に残った情景」が高遠町の高遠さくらホテルで開かれています。

会場には、小松さんの作品39点が展示されています。

小松さんは、高遠さくらホテルで年に1、2回展示会を開いていて、今回10回の節目に、この10年間で撮影した中から「運が良かった」「大変だった」「行って来て良かった」などに分けて展示しています。

「行って来て良かった」のコーナーでは、能登半島地震の100日前に撮影した石川県の風景写真も取り上げています。

小松さんは現在80歳です。

20代の頃に写真を撮影していましたが一度離れ、70歳から再び撮影を始めました。

小松壽美さんの写真展「心に残った情景」は、30日(火)まで、高遠さくらホテルで開かれています。

-

高遠高校 児童に書き初め指導

伊那市高遠町の高遠高校の生徒が8日、高遠小学校で児童に書き初めの指導を行いました。

指導を行ったのは、高遠高校芸術文化コース書道専攻の生徒13人です。

8日は高遠小学校を訪れ、高遠小の4年生18人に書き初めの指導をしました。

児童たちは、冬休みの課題となっている書き初めに取り組みました。

生徒たちは、文字の配置やバランスなどをアドバイスしていました。

これは高遠高校が地域での体験学習を市内全域で行う「高遠学園構想推進連絡会」の取り組みの一環で行われました。

12日には、5、6年生を対象に書き初め指導が行われるということです。

-

伊那市高遠町婦人会 今年度で解散

伊那市高遠町婦人会の創立80周年記念式典が11月21日に行われ、今年度で解散することが報告されました。

式典では会員や来賓などおよそ60人が出席しました。

矢澤清子会長は今年度で婦人会を解散することを報告しました。

伊那市高遠町婦人会は昭和20年、1945年の10月に戦後の混乱の中で女性の視点で社会貢献しようと設立されました。

会員の随筆や俳句などをまとめた文集「やますそ」を年に一回発行しているほか、研修旅行などを行っています。

伊那市高遠町婦人会は、来年3月に最後となる文集「やますそ」を記念号として発行し、80年の歴史に幕を閉じます。

-

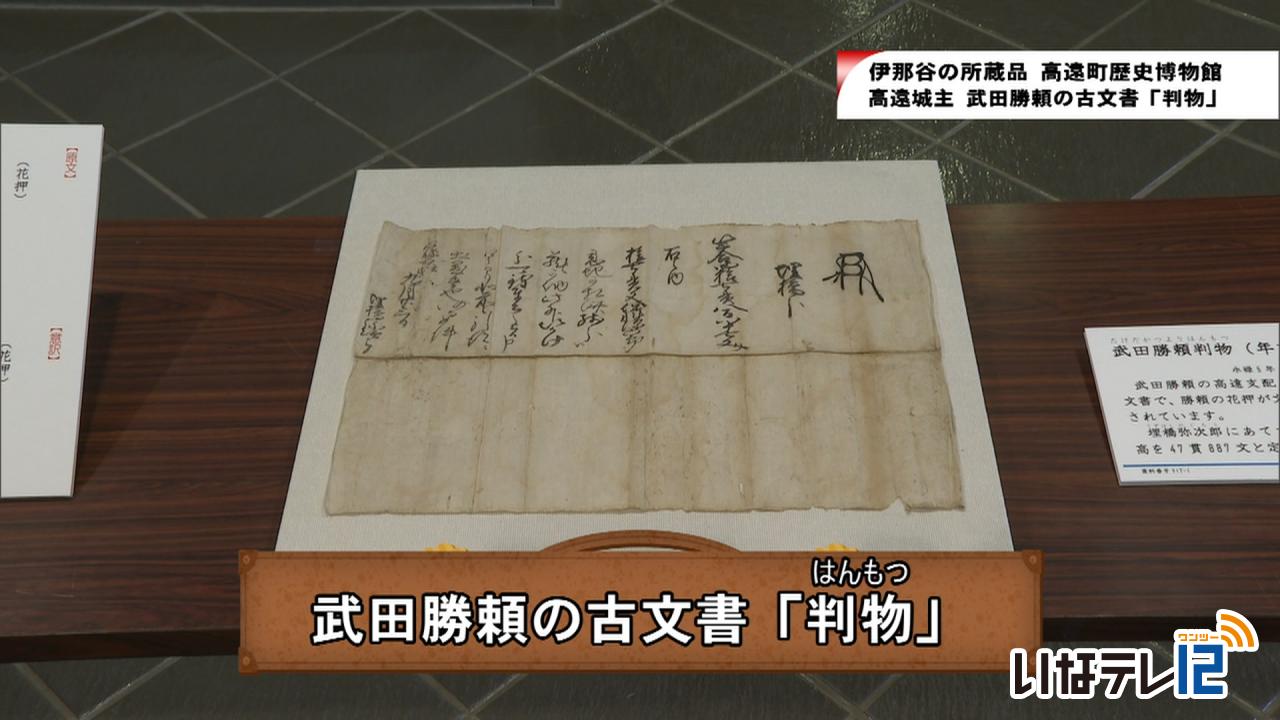

伊那谷の所蔵品 「武田勝頼の古文書『判物』」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

5日は、高遠町歴史博物館蔵の「武田勝頼の古文書『判物』」です。 -

新酒「やまむろ」 奉納

伊那市高遠町の地酒「やまむろ」の新酒が出来上がり、関係者が鉾持神社にある酒の神松尾社に4日に奉納しました。

地酒「やまむろ」は地域の酒店でつくる高遠旨い酒研究会が企画・販売する日本酒です。

農事組合法人山室が育てた酒米、「ひとごこち」を使い株式会社仙醸が醸造しました。

4日は関係者15人が鉾持神社にある酒の神松尾社に新酒を奉納しました。

やまむろしぼりたて生原酒は1,000本限定で720ml入り1,650円です。

高遠町の十一屋商店、桜井酒店、萬寿屋商店、酒舗にんべんの4店舗で5日から販売されます。

-

いとう岬と7人の女流作家展

写真や人形などの作品が並ぶ「いとう岬と7人の女流作家展」が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、障害者の就労支援を行っている伊那市のいとう岬さんの詩の他、県内外の7人の作家の作品が展示されています。

作品展は、いとうさんの短歌と川柳をまとめた「空語選集」のの発売を記念して開かれたものです。

いとう岬と7人の女流作家展は、15日月曜日まで、信州高遠美術館で開かれています。

-

満開時の土日の入園料値上げの方針

伊那市は高遠城址公園のさくら祭りについて満開の土曜日と日曜日の入園料を来年から400円値上げし1,000円とする方針です。

これは21日伊那市役所で開かれた記者会見で白鳥孝市長が明らかにしたものです。

白鳥市長はさくら祭り満開時の渋滞緩和を目的に入園料値上げの方針を示しました。

さくら祭りの入園料は大人600円、小中学生は300円で伊那市民は無料です。

来年からは満開時の土曜日と日曜日は大人のみ400円値上げし1,000円とし小中学生の300円と伊那市民の無料は変わりありません。

伊那市では値上げにより1,000万円ほどの増収を見込んでいます。

伊那市では入園料を改定する条例改正案を12月定例議会に提出します。 -

春日酒造と仙醸 鑑評会で優秀賞

伊那市の酒蔵、春日酒造と仙醸の純米大吟醸が、今年度の関東信越国税局の鑑評会で共に最優秀賞に次ぐ優秀賞を受賞しました。

伊那市西町の春日酒造株式会社です。

優秀賞に選ばれた「井乃頭 純米大吟醸 金紋錦39」です。

県内で契約栽培された酒米・金紋錦を39パーセントまで磨き上げ仕込みました。

春日酒造で酒米・金紋錦を使ったのはこの酒が初めてで、これまでの経験を活かしながら仕込んだという事です。

井乃頭 純米大吟醸 金紋錦39は、720ml/4,235円で販売されています。

伊那市高遠町の株式会社仙醸です。

優秀賞に選ばれた「黒松仙醸 純米大吟醸 山恵錦 磨き40」です。

上伊那産の酒米・山恵錦を40パーセントまで磨きあげて仕込み、低温で長期発酵させました

黒松仙醸 純米大吟醸 山恵錦 磨き40は、720ml/2,420円で販売されています。

関東信越国税局酒類鑑評会には173蔵が出品しました。

上伊那では、春日酒造と仙醸を含め5蔵が優秀賞を受賞しました。

-

フィンランドの知事が伊那を視察

伊那市と森と学びを軸とした連携を進めているフィンランド北カレリア地域の知事が18日伊那市を訪れ、取り組みを視察しました。

18日は、フィンランド北カレリア地域のマルクス・ヒルヴォネン知事ら3人が伊那市を訪れました。

一行は、高遠町の上伊那森林組合 伊那木質バイオマス発電所を訪れました。

発電所ではフィンランド製の木質バイオマス発電機を導入していて、流木や松枯れの被害木で発電しています。

伊那市とフィンランド北カレリア地域は、2019年に森林・林業分野の協力に関する覚書を締結しています。

今回は、幅広い分野での協働の可能性を探ろうと伊那を訪れました。

マルクス知事と白鳥孝市長はカーボンニュートラルの取り組みについて意見を交わしました。

マルクス知事は「私たちのこれまでの取り組みを喜んで共有しますのでお互い協力していきましょう」と話していました。

18日は他に、高遠の石仏や信州大学農学部などを視察したということです。

-

長野市で全国直売サミット

全国農林水産物直売サミットが6日に長野市で開かれ、直売所の持続的な発展に向けて運営者らが取り組みや課題などについて話し合いました。

全国各地から直売所の運営に関わる人など約300人が参加しました。

直売所同士が情報交換をしてそれぞれの持つ課題を解決することなどを目的に、年に1度程度開かれているもので、長野県での開催は15年ぶり2回目です。

22回目となる今回は、各地の企業や団体、大学がブースを出し、直売所に取り入れる商品やシステム、サービスなどを紹介しました。

長野市内には、30以上の農産物直売所があります。

サミットでは視察も行われ、グループに分かれて県内の直売所道の駅などを回りました。

(取材:INC長野ケーブルテレビ)

-

高遠城址公園 紅葉が見頃

伊那市高遠町の高遠城址公園では、現在紅葉が見頃を迎えています。

高遠城址公園には、カエデおよそ250本が植えられています。

9日間にわたって行われた高遠城址もみじ祭りは9日に終わりましたが、紅葉は現在見頃となっています。

13日は、平日にも関わらず多くの人が訪れていました。

園の南側では、まだ青いところもあり、緑と赤のグラデーションを楽しむことができます。

高遠町観光案内所によりますと、今年は去年よりややはやく見頃を迎え、色も鮮やかだということです。

雪化粧した中央アルプスとの共演も楽しめます。

桜雲橋下の池では、水面に映った紅葉も見ることができます。

高遠町観光案内所では、「秋の城址公園をゆったりと楽しんでほしい」と話していました。

紅葉は今週いっぱい楽しめそうだということです。

-

魅惑のガラス世界展

日本ガラス工芸の第一人者で、伊那谷にゆかりがある江副行昭さんの作品などを展示する「魅惑のガラス世界展」が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、江副さんのガラス作品などおよそ120点が飾られています。

江副さんは、佐賀県出身で高遠でとれた土とガラスを混ぜ溶かしてつくる熔壌ガラスを考案しました。

それが縁で、およそ40年間、高遠と長谷を拠点に創作活動をしてきました。

熔壌ガラスで作った作品は、土に含まれる金属成分から独特な色合いになるということです。

江副さんは高齢のため、2022年に長谷のアトリエを閉鎖し、多くの作品を伊那市へ寄贈しました。

ほかに、中国工芸の嗅ぎタバコを保管する容器「鼻煙壺」も展示されています。

鼻煙壺は、ファミリーマ―トの初代社長などを務めた沖正一郎さんのコレクションで2012年に寄贈されたものです。

19世紀から20世紀のもので、大きさは5センチから10センチほどです。

佐伯さんは。

魅惑のガラス世界展は2026年1月30日まで信州高遠美術館で開かれています。

入館料は、一般500円、高校生以下および18歳未満は無料です。

191/(月)