-

VC長野 試合結果

バレーボールSVリーグ男子、VC長野トライデンツの18日の試合結果です。

VC長野トライデンツは、大阪ブルテオンと対戦し、セットカウント0対3で敗れました。

次回は24日(土)にホームで広島サンダーズと対戦します。 -

共通テスト 始まる

大学入学共通テストが17日から2日間の日程で全国一斉に始まりました。

県内には14会場があり、上伊那では駒ヶ根市の長野県看護大学と南箕輪村の信州大学農学部の2か所で行われています。

県看護大学では緊張した面持ちで会場に向かう受験生の姿が見られました。

県内全体の志願者数は去年よりも100人程少ない8,431人で、上伊那の2会場では771人となっています。

1日目の教科は「地理歴史・公民」「国語」「外国語」で、2日目は「理科」「数学」「情報」となっています。

追試験は24日(土)と25日(日)です。

平均点や標準偏差などの最終発表は2月5日(木)の予定です。

なお、大学入試センターによりますと、午後4時半現在トラブルの連絡は入っていないということです。 -

上伊那で初の「林野火災注意報」発令

今年1月1日に運用が始まった林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」が、17日初めて上伊那地域で発令されました。

上伊那広域消防本部は、17日午前9時に注意報を発令し、防災無線や安心安全メールなどで注意を呼びかけました。

近年、日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、国は、今年1月1日から「林野火災注意報・火災警報」の運用を開始しています。

前日までの3日間の合計降雨量が1ミリ以下などの基準に達したことから、上伊那広域消防本部は17日に初めて林野火災注意報を発令しました。

注意報が発令されると、火の使用の制限について努力義務が課されます。

なお警報が発令された場合は、屋外での火の使用が禁止され、違反した人に対しては30万円以下の罰金または拘留の罰則も生じます。

上伊那広域消防本部では、「これからも乾燥が続くので火の取り扱いには十分に注意してほしい。」と話していました。

-

第7回上伊那美術部合同展

上伊那の中学校の美術部生徒の作品が並ぶ「第7回上伊那美術部合同展」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、伊那市の伊那中学校、東部中学校、春富中学校、箕輪町の箕輪中学校など7つの中学校の美術部生徒の作品263点が展示されています。

作品展は美術部員同士の交流を図ろうと毎年この時期に開かれていて、今年で7回目です。

ある美術部の生徒は「みんなが一年間、描きためた色々な作品が並んでいるので多くの人に見に来てほしい」と話していました。

第7回上伊那美術部合同展は18日(日)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

降雪 上伊那は5センチの予想

11日の伊那地域は、日中気温が上がらず、最低気温は、午後0時47分に氷点下1.1度を記録し、寒い1日となりました。

長野地方気象台は、大雪に関する気象情報を午後4時に発表しました。

上伊那は、午後6時からの24時間の降雪量は多いところで5センチの予想となっています。

-

インフル 上伊那注意報レベル下回る

長野県のインフルエンザの1医療機関あたりの届け出数は13.60人、上伊那は9.67人となっています。

上伊那は注意報レベルの10人を下回りました。

県の発表によりますと去年12月29日から今月4日までの全県の1医療機関あたりの患者数は、13.60人となっています。

上伊那は9.67人となりました。

上伊那は注意報レベルの10人を下回りました。

県では引き続き、手洗いや室内の換気、場面に応じたマスクの着脱など基本的な感染対策を心掛けるよう呼び掛けています。

なお、県では国の変更基準に伴い、今年から県内の定点医療機関数を変更していて、急性呼吸器感染症定点を80か所から50か所に、小児科定点を50か所から28か所としています。

-

消防職員 課題や改善点を提案

消防署の若手職員が業務の改善点を提案する意見発表会が、伊那市の上伊那広域消防本部で7日開かれました。

意見発表会は、おおむね5年目までの若手職員が、日ごろの業務で感じた課題や改善点を発表するものです。

今年は職員3人が、住民サービス向上や個人評価制度をテーマに発表し、広域連合や広域消防本部の幹部が審査員を務めました。

最優秀賞には、駒ケ根市の伊南北消防署の富永凌平さんが選ばれました。

富永さんは、人工知能AIを活用した住民サービスの向上について提案しました。

富永さんは「監視カメラの映像から事故や火災をAIが判別し、通報を行う事で早期出動が可能になる」と話し「頻度や時間帯などのデータを収集・分析する事で予防にもつながる可能性がある」と話していました。

富永さんは2月に須坂市で開かれる県の発表会に出場します。

また、優秀賞には伊那消防署の埋橋星冴さんと同じく伊那消防署の矢野結大さんが選ばれました。

-

インフルエンザ届出数減少

長野県のインフルエンザの1医療機関あたりの届け出数は全県が21.54人、上伊那は29.5人で共に前の週より減少しています。

県の発表によりますと去年12月22日から28日までの全県の1医療機関あたりの患者数は、前の週の34.15人から21.54人に減少しました。

上伊那は40.75人から29.5人に減少しました。

県では引き続き感染対策を心がけるよう呼びかけています。

-

高校入試 第2回予定数調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ6日発表しました。

辰野普通は、前期65人、後期73人です。

商業は、前期23人、後期26人です。

-

11月の有効求人倍率1.31倍

上伊那の11月の月間有効求人倍率は、前の月を0.12ポイント上回る1.31倍となりました。

11月の月間有効求人数は3,260人、月間有効求職者数は2,485人で、月間有効求人倍率は1.31倍となりました。

全国は1.18倍、県は1.26倍となっています。

雇用情勢について「求人が求職を上回っているものの求人が鈍化傾向にあるなど弱い動きとなっている。物価上昇等が雇用に与える影響を注視する必要がある」として判断を据え置いています。

また、来年春の新規高校卒業者の就職内定率は11月末現在89.3%で、去年の同じ時期を2.0ポイント上回りました。 -

インフルエンザ 全県・上伊那減少

長野県のインフルエンザの1医療機関あたりの届け出数は34.15人、上伊那は40.75人で共に前の週より減少しています。

長野県のインフルエンザの1医療機関あたりの届け出数は34.15人、上伊那は40.75人で共に前の週より減少しています。

県の発表によりますと15日から21日までの全県の1医療機関あたりの患者数は、前の週の46.64人から34.15人に減少しました。

上伊那は63.50人から40.75人に減少しました。

警報レベルを超えていることから県では引き続き、手洗いや室内の換気、場面に応じたマスクの脱着など基本的な感染対策を心掛けるよう呼び掛けています。

-

だがしや楽校2025 in 上伊那

上伊那地域の様々な世代の人が交流するイベント、だがしや楽校2025 in上伊那が19日、伊那市のニシザワいなっせホールで行われました。

会場では、参加した27団体が各ブースで自分たちの活動をPRしていました。

ボランティア団体「おもちゃの病院伊那」は持ち込まれたおもちゃを修理していました。

伊那市食器リサイクルの会はリユース食器の無料提供を行っていました。

だがしや楽校は、地域の様々な世代の人々が繋がるきっかけにしようと、長野県長寿社会開発センター伊那支部などが開いたもので、今年で2回目です。

イベントにはおよそ160人が訪れました。

-

2学期終業式 あすから冬休み

伊那市の東春近小学校で23日、2学期の終業式が行われ、こどもたちはあすから冬休みを迎えます。

この日は体育館に全校児童272人が集まり、終業式が行われました。

式では、1年生の児童が2学期に算数やダンスを頑張ったと発表しました。

山﨑重幸校長はプロジェクタ―を使いながら、2学期の出来事を振り返っていました。

1年生の教室では、冬休みに楽しみなことを児童たちが話し合っていました。

児童たちは自宅に持ち帰るものを通学鞄に詰め込んでいました。

東春近小学校の冬休みはあすから来年1月8日までです。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校の終業式は、26日まで行われます。

-

箕輪建設工業㈱ ユースエール認定

箕輪町木下の箕輪建設工業株式会社は、国が認定する若者の雇用管理状況が優良な中小企業、ユースエール認定企業に選ばれました。

23日はハローワーク伊那で交付式が行われ、寺島武志所長から、箕輪建設工業の白鳥和宣社長に認定通知書が手渡されました。

ユースエール認定企業は、直近の3年間の新卒者などの離職率が20%以下、前年度の正社員の月平均の所定外労働時間が20時間以下などの基準を満たした中小企業を、国が認定する制度です。

認定されることで、ハローワークなどでの重点的PRや認定企業限定の就職面接会に参加することができます。

全ての基準を満たしたことから認定されました。

ユースエールは年度ごとに更新があり、現在は箕輪建設工業を合わせ上伊那で2社が認定されています。

-

中央行政組合 3,700万円増額

伊那中央行政組合議会の12月定例会が23日に伊那市役所で開かれ、3,700万円を追加する一般会計補正予算案など3議案が可決されました。

補正予算案の主な内容は、し尿処理施設の整備費を2,300万円上乗せするものなどとなっています。

一般会計補正予算案を含む3議案は全会一致で可決されました。 -

インフルエンザ 上伊那増加

長野県のインフルエンザの1医療機関あたりの届け出数は46.64人で、前の週の57.04人から減少しました。一方、上伊那は63.50人と前の週の47.38人から増加しました。

県の発表によりますと8日から14日までの全県の1医療機関あたりの患者数は、前の週の57.04人から46.64人に減少しました。

上伊那は47.38人から63.50人に増加しました。

上伊那の63.50人は県内12地域で上田の91人に次いで2番目の多い数字となっています。

県では、日頃から体調に気を付け手洗いや室内の換気、場面に応じたマスクの脱着など基本的な感染対策を心掛けるよう呼び掛けています。

-

信州おもてなしマイスター 南信初のサミット

長野県が認定している、信州おもてなしマイスターの第7回サミットが、伊那市のかんてんぱぱ西ホールで12日に開かれました。

サミットには県内のおもてなしマイスターと、マイスターに関心のある一般の参加者、合わせて50人ほどが出席しました。

今回のサミットは、2028年の信州やまなみ国スポ、全障スポーツ大会の開催を前に、自分たちが出来ることを再確認し、おもてなしの機運を高めようと、南信で初めて開催されました。

信州おもてなしマイスターは、各業界・各地域のおもてなし向上をけん引するリーダーを育てようと、2014年から県が認定している制度です。

現在218人が認定されていて、伊那市では2人、箕輪町で1人がマイスターとして活動しています。

-

第12回上伊那ハーモニカ演奏会

上伊那のハーモニカ愛好グループが一堂に集い演奏する上伊那ハーモニカ演奏会が、6日に南箕輪村大芝高原内にある森の学び舎で開かれました。

演奏会には上伊那の8団体が出演し、童謡唱歌や歌謡曲を発表しました。

独奏の発表も含め、17のプログラムが披露されました。

演奏会は毎年開かれていて今回で12回目です。

会場には、演奏者が50人、来場者を含めると100人ほどが訪れました。

伊那市のみすずアンサンブルの演奏では木魚も登場し、証城寺の狸ばやしが演奏されました。

演奏会実行委員長の高田 豊さんは「ハーモニカは小さな楽器だが、演奏法で様々なことが出来る。練習した成果を披露しあいたい」と話していました。

-

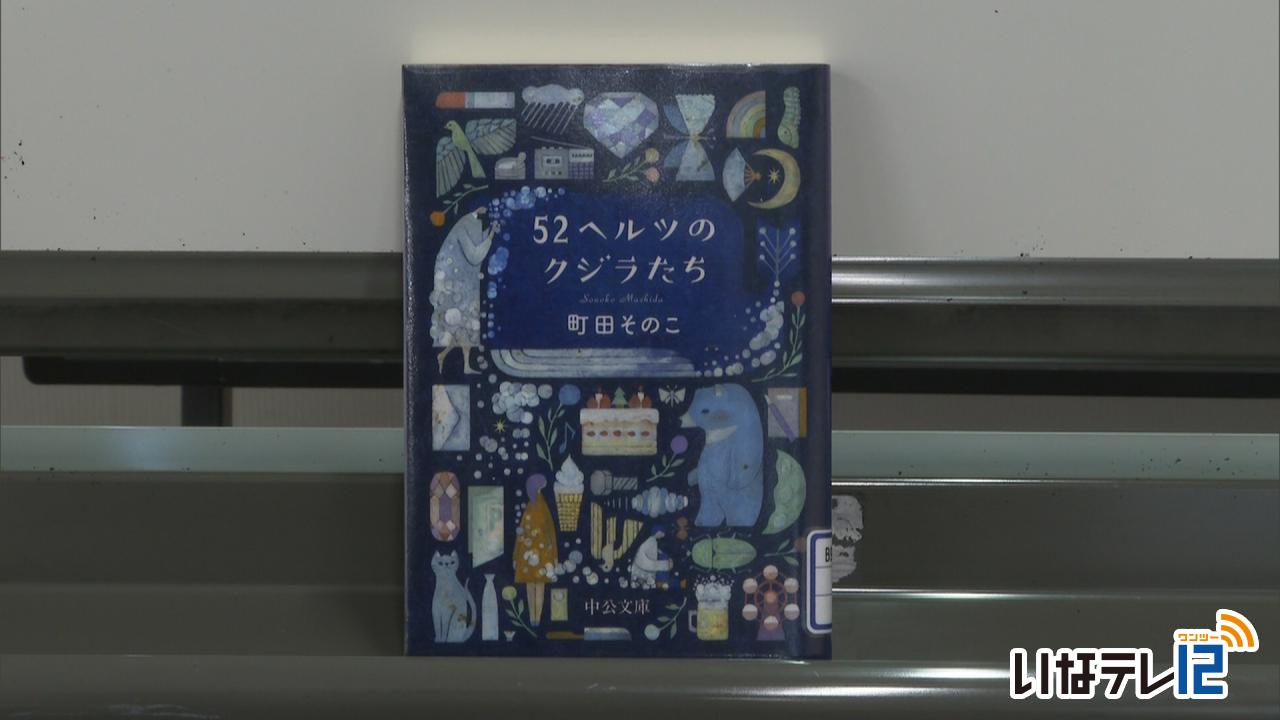

上伊那高校生読書大賞「52ヘルツのクジラたち」

上伊那の高校生が選ぶ、今年の読書大賞が決まりました。

大賞には、町田そのこさんの「52ヘルツのクジラたち」が選ばれました。

「52ヘルツのクジラたち」は、都会から田舎に移住をし孤独を抱えた主人公が、虐待されて声を奪われた少年と出会い、少年を救うことで再生の道を歩む物語です。

13日は、上伊那8校の図書委員が集まり、候補作を読んだ感想などを発表しました。

読書大賞は、上伊那8校の生徒が候補作5作を読み、5段階で評価します。

毎年テーマを決めて候補作を決めていますが、今年はテーマを設けず、昨年度読んで面白かった本の中から5作を決めました。

読書大賞は、本を通して各校の交流を深めようと、上伊那高等学校図書協議会が毎年行っていて、今回で17回目となりました。

-

第64回上伊那高等学校美術展

上伊那の高校の生徒が制作した絵画などが並ぶ第64回上伊那高等学校美術展が、11日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。

会場には、駒ケ根工業高校を除く上伊那8つの高校の美術部や美術コースの95人が制作した作品104点が並んでいます。

展示は、1年間の活動の成果の発表の場として毎年開催していて今回が64回目です。

ジャンルは油絵、水彩、アクリル、立体作品など様々です。

上伊那高等学校美術展は、14日(日)まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。

入場は無料です。

-

インフルエンザ患者減少

長野県のインフルエンザの1医療機関あたりの届け出数は57.04人で、前の週の72.49人から減少しました。

県の発表によりますと1日から7日までの全県の1医療機関あたりの患者数は、前の週の72.49人から57.04人に減少しました。

上伊那は81人から47.38人と大幅に減少しました。

県では、日頃から体調に気を付け手洗いや室内の換気、場面に応じたマスクの脱着など基本的な感染対策を心掛けるよう呼び掛けています。

-

障がい者と共に創る舞台公演

障がいのある子どもたちなどが出演するオリジナルの舞台公演が伊那市の伊那文化会館小ホールで6日に行われました。

公演には、箕輪町の放課後等デイサービス事業所「プレイハウスつみき」に通う子どもたちや障がいのある人たちでつくる「ミュージカルサークル煌」、箕輪町を拠点に活動する「劇団クラーク地方」のメンバーらが出演しました。

オリジナルの演目で、主人公の女子高校生が亡くなった親友が遺したラップの詩のメモを友人や教師と協力しながら探していきます。

最後は出演者全員が、主人公が歌うラップに合わせ踊りました。

この公演は上伊那共生の文化と遊び事業実行委員会が主催したもので、今回で4回目です。

出演者らは9月頃から練習に励んできたということです。

演出を担当した実行委員長の井口萌さんは「練習の成果が発揮できた。たくさんの人たちに活動を知ってもらい、見てもらいたい」と話していました。

-

伊那フィル40周年 北沢団長が勇退

伊那フィルハーモニー交響楽団の創立40周年第37回定期演奏会が7日に、伊那市の伊那文化会館で開かれ、北沢理光さんが団長を退くことが発表されました。

この日は団長を退くことが発表され、同じく今回の演奏会でオーケストラ活動を終える、春日俊也さんの指揮でうたを披露しました。北沢理光団長は、1985年に伊那谷初のオーケストラとして伊那フィルハーモニー交響楽団を発足させました。

伊那フィルの定期演奏会は今回で37回目となりました。

演奏会の模様は来年1月に伊那ケーブルテレビの121chで放送する予定です。

-

映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」来年上伊那で上映会

上伊那聴覚障害者協会などで作る実行委員会は、来年1月と2月に、伊那市と駒ヶ根市で、耳がきこえない母と、きこえる息子の親子の物語を描いた映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」を上映します。

6日は、伊那市福祉まちづくりセンターで、上伊那聴覚障害者協会や、上伊那の手話サークル、社会福祉協議会などで作る、実行委員を対象にした試写会が開かれました。

映画は、「コーダ」である主人公の葛藤を描いた物語です。コーダとは、きこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子どものことです。

主人公の大を、吉沢 亮さんが、母親を、ろう者俳優として活躍する忍足 亜希子さんが演じます。

「ぼくが生きてる、ふたつの世界」は、来年1月17日に、駒ヶ根市の赤穂公民館で、2月7日に伊那市のニシザワいなっせホールで上映されます。

それぞれ、午前10時~、午後1時10分~、午後4時20分からの3回上映されます。

チケットは、前売り券が1,200円です。

伊那市や箕輪町の社会福祉協議会などでチケットを購入できます。

-

伊那市上の原 久保田誼さん死去 83歳

伊那市上の原在住で、旧陸軍伊那飛行場研究の第一人者、久保田誼さんが、12月1日に入院先の伊那市内の病院で亡くなりました。83歳でした。

久保田さんは1942年、昭和17年生まれで、伊那北高校から早稲田大学法学部に進み、卒業後は、箕輪工業高校や赤穂高校、伊那北高校など県内の高校で教鞭をとりました。

上の原に住宅を建設するため土地を購入した際に、敷地内に旧陸軍伊那飛行場の弾薬庫が残っていたことがきっかけとなり、調査研究をスタート。

当時の箕輪工業高校の生徒たちと飛行場建設にいたる経緯や経過について解明していきました。

伊那市西箕輪に建設が計画されていた第2飛行場についても調査を進め、第2次世界大戦末期に伊那でも軍事作戦が進行していたことを、危機感を持って発信してきました。

久保田さんの葬儀は12月4日にグレース虹のホール伊那でとりおこなわれます。

-

目指せ!5,000枚 年賀状プロジェクト

上伊那地域の障がい者就労支援事業所などが、利用者の工賃アップを目的に毎年行っている「年賀状プロジェクト」が今年も始まりました。

来年の干支「午」が描かれている年賀状は、全部で11種類です。

上伊那の6施設の31人が描いたイラストを元にデザインされています。

コスモスの家の利用者・宮下司さんは、虹色の馬や馬の七福神を描きました。

年賀状プロジェクトは、上伊那の障がい者就労支援センターで働く利用者が描いたイラストをハガキに印刷し、年賀状として販売するもので2008年から始まりました。

年賀状の代金は、ハガキとは別に印刷代が50枚までは1枚50円、51枚からは1枚40円となります。

ここ数年はおよそ4千枚の注文が続いていましたが、去年はハガキの値上げの影響もあり2千5百枚でした。

今年は5千枚を目標にしています。

申し込みは19日(金)までとなっています。

お問い合わせは、輪っこはうす・コスモスの家 電話76-3390までお願いします。

-

インフルエンザ 増加

長野県のインフルエンザの定点あたりの届け出数は72.49人で3週連続で警報レベルの30人を上回っています。

県の発表によりますと先月24日から30日までの全県の1医療機関あたりの患者数は、72.49人で前の週の63.42人から9.07人増加しました。

上伊那は81人で、前の週の83.38人から減少しました。

県では、しばらくの間は流行の継続が予想されるとして、手洗いや換気、咳エチケットなど基本的な感染対策を心掛けるよう呼び掛けています。

-

食で観光誘致 ガストロノミーツーリズム勉強会

地域の食文化を目的とした観光、ガストロノミーツーリズムについての勉強会が、伊那市のいなっせで28日に開かれました。

会には上伊那の観光関係者、飲食店経営者などおよそ50人が参加しました。

勉強会を開いたのは、箕輪町のタイ料理店GUUUTの三浦俊幸さん、ブドウ農園Ferme Fujisawaの藤沢正彦さん、和牛繁殖農家48ファームの柴勇一郎さんの3人です。

3人は、ガストロノミーツーリズムを推進する組織を設立するために勉強会を企画しました。

講演したのは、東京都在住のガストロノミープロデューサー、柏原光太郎さんです。

柏原さんは自身の著書を使ってガストロノミーツーリズムの概要を解説しました。

ガストロノミーツーリズムは、その土地の気候風土によって育まれた食事を楽しむことを目的とした観光形態です。

柏原さんは「海外からの旅行者の訪日目的の1位は食事で、そのうち9割が地方を訪れたいと思っている。」

「地方に魅力あるレストランが1軒でもあれば、人はその地を訪れる。それによって周辺が得られる経済効果は思いのほか大きい。」と話していました。

三浦さんたちは来年1月に、箕輪町でガストロノミーツーリズムの体験会を開催する予定です。

-

長野県宿泊税 伊那市で説明会

長野県が来年6月に導入する宿泊税についての説明会が、伊那市の伊那合同庁舎で2日に開かれました。

説明会には、上伊那地域を中心とする宿泊事業者およそ100人が参加しました。

長野県宿泊税は、世界水準の山岳高原観光地づくりをめざす財源として導入するものです。

宿泊事業者が特別徴収義務者となり、県に申告納入します。

金額は、6,000円以上の1泊の宿泊で、300円です。

施行から3年目までは、200円となっています。

また、修学旅行や部活動などの宿泊は免税となります。

参加者からの「山小屋は開いていない期間があるが、0円でも申告するのか」という質問に対して県は「0円でも申告をしてください」と回答していました。

長野県宿泊税は、来年6月から導入されます。

-

税務署長納税表彰式

申告納税制度や税の知識の普及に努めた人を表彰する、税務署長納税表彰式が、伊那市のいなせで11月13日に行われました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは、伊那市の一般社団法人伊那法人会の荒木康雄会長が国税庁長官納税表彰を受賞しました。

税務署長納税表彰には、放送エリア内から5人が受賞しました。

中学生の「税についての作文」では、春富中学校2年の大澤縁さんが長野県租税教育推進協議会長賞を受賞しました。

伊那中学校2年の林咲希さんが伊那税務署長賞を受賞しました。

「税に関する高校生の作文」では、赤穂高校2年で伊那市の稲葉笑麻里さんが長野県租税教育推進協議会長賞を、同じく赤穂高校2年で伊那市の宮澤莉央さんが伊那税務署長賞を受賞しました。

伊那税務署の冨岡祐二署長は、「今後も地域社会の納税が円滑に進むように普及活動に努めてほしい」と話しました。

211/(水)