-

銀座NAGANOで伊那産の食材を使ったコース料理

伊那市と上牧の菓子店「菓匠shimizu」は3日と4日の2日間、県が東京の銀座に開設した銀座NAGANOで伊那産の食材を使ったコース料理を提供しました。 これは、去年銀座NAGANOで行った高遠そばや地酒のPRイベントが好評だったことから第2弾として行ったものです。 イベントでは、菓匠shimizuのパティシエの清水慎一さんが伊那の野菜やフルーツを使ったコース料理を提供しました。 果物は、長野パープルに洋なし、いちじくなどが使われました。 このコース料理に合わせて伊那産のワイン「山紫」なども提供され訪れた人たちから好評だったということです。 伊那市では、「今後も銀座NAGANOを活用して伊那をPRしていきたい」と話していました。

-

南ア 鹿対策協議会設置の方向性を確認

南信地区28市町村が参加し、国有林について検討する市町村有志協議会が、1日南信森林管理署で開かれ、中央アルプスで増加するニホンジカに対応するため、関係団体による対策協議会を設置していく方向性が確認されました。 この日は、該当する28のうち14市町村の関係者が集まり、南信の国有林の現状などについて、南信森林管理署から報告を受けました。 意見交換では、代表世話人の白鳥孝伊那市長が、中央アルプスでのニホンジカ対策のため、国や県など関係団体による協議会を設置していく必要があると提案しました。 白鳥市長は、「増えすぎたら手が付けられなくなる。高山植物が食べられてしまう前に協議会を立ち上げ広域的に対応する必要がある」と話しました。 出席した市町村からも賛同が得られました。 南信森林管理署では、平成24年度から中央アルプスの高山帯や山ろくで生態調査を行っています。 平成25年10月には、標高2600メートルの濃ヶ池付近で鹿の個体が撮影されました。 昨年度は164頭を確認しています。 残雪が残る今年6月頃にも2260メートル付近で群れが確認されていて、今後、千畳敷カールなどでの食害が懸念されています。 市町村有志協議会では、上下伊那の広域連合を中心に、国や県などの関係機関に声をかけ、早期に中央アルプス食害対策協議会を新たに設置していく方向性を確認しました。

-

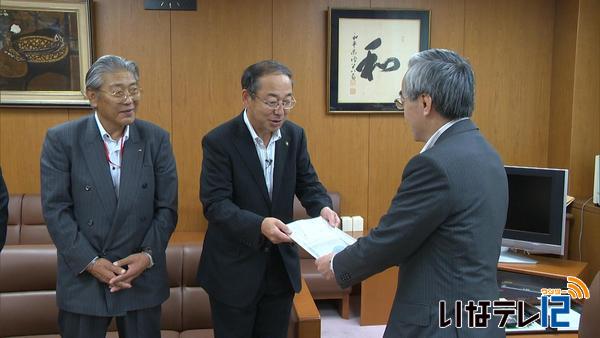

森田芳夫さん ベランのパノラマ作品を伊那市に寄託

伊那市ふるさと大使の森田芳夫さんは、オーストリアの画家、ベランが描いたパノラマ作品126点を伊那市に寄託しました。 2日、伊那市創造館を訪れた森田さんに、白鳥孝市長が感謝状を贈りました。 森田さんが伊那市に寄託したのは、オーストリアの画家、ベランが描いたパノラマ作品126点です。 坂下出身の森田さんは、出版社で働いていた45年前からベランと親交がありました。 ベランは、地形図を立体的に表現するパノラマ作品を得意としていました。 今回寄託されたのは、海外の観光に関する団体や企業の出版物126点です。 白鳥市長は「世界中に憧れている人がいるベランの作品を多くの人に見てもらいたい」と話していました。 伊那市創造館では明日から11月15日まで特別展を開き、寄託された作品の一部を公開します。 また、来年春には、伊那図書館での展示も予定しているという事です。

-

小中女子ソフト交流大会

小中学生の女子チームのソフトボールの交流大会・い~なちゃんチャレンジ in NAGANOが、21日と22日の2日間、伊那市の富士塚スポーツ公園などで開かれました。 大会には、県内の他、東京、岐阜、山梨、愛知の小中学校から31チームが参加しました。 これは、長野県ソフトボール協会などが主催しているもので、中学生の研修大会として開かれています。 これまで、春と夏に開催してきましたが、試合の機会を増やそうと秋にも始めました。 また、中学生のプレーを見てもらおうと小学生の大会も同時に開催しています。 中学生の部には、伊那市の東部中が参加しました。 実行委員会では、「小中学生のうちからソフトボールに親しむことで継続につながる。そうした中から世界大会やオリンピックの強化選手となる子どももいるので、全体で選手を育てていきたい。」と話していました。

-

きのこ中毒予防月間で鑑別

キノコ狩りのシーズンです。 長野県の中毒予防月間に合わせて、きのこの鑑別が伊那保健福祉事務所で行われています。 24日は、県から委嘱されたきのこ衛生指導員が、持ち込まれたきのこの鑑別にあたっていました。 連休明けということもあり、次々ときのこが持ち込まれていました。 今年は、雨が多くきのこの当たり年だということです。 持ち込んだ男性は食べられるきのことわかり、喜んでいました。 今年県内では、これまでに食中毒の報告はないということですが、厚生労働省のまとめによりますと、全国では、ここ数年の平均で件数にして47件、患者数140人ほどの事故が1年間に発生しています。 特に間違えやすい3大毒きのこの、クサウラベニタケ、カキシメジ、ツキヨタケです。 伊那地域では、そのうちカキシメジを食べる習慣があるということですが、塩漬けにしたり、煮たりしても毒は抜けないので、決して食べないでほしい」と、関係者は呼びかけていました。 きのこ鑑別相談は、祝日以外の月・水・金の日程で10月下旬まで、伊那保健福祉事務所で開かれています。

-

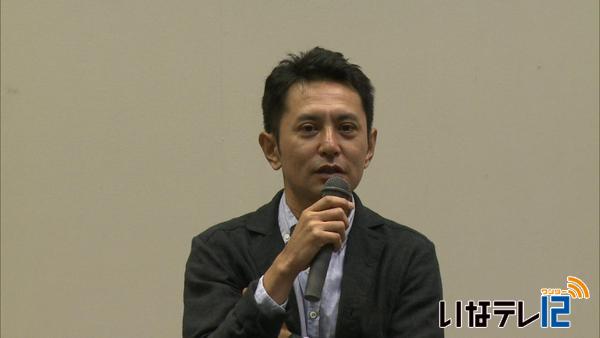

宮崎吾朗監督 母校で後輩と対談

映画監督の宮崎駿さんの長男で信州大学農学部卒業の宮崎吾朗さんは、農学部創立70周年の記念として後輩たちと20日に対談しました。 現在映画監督の宮崎さんは、平成元年に信州大学農学部森林工学科を卒業し、卒業後は、建設コンサルタント、環境デザイナーとして公園緑地や都市緑化の計画・設計に従事しました。 スタジオジブリの美術館建設を機に1998年にジブリに入社。 アニメーション映画ゲド戦記、コクリコ坂で監督をつとめています。 対談では、映画で出てくる建物が、農学部の学生寮中原寮をモチーフにしていることなどの裏話を披露。 学生たちからは、当時の学生生活や授業、アルバイトのことなどに質問が集まりました。 心に残っているのは、南アルプス仙丈ヶ岳の馬の背ヒュッテで1か月アルバイトしたことと答えていました。 宮崎さんは、「成績は良いが役に立たない人が多い。 自分の言葉できちんと伝えることができ、行動力のある人が求められている。」と話し、さらに「学生時代に無駄なものをたくさんつめこんでおいたほうがいい」と後輩たちにエールを送っていました。

-

「くらしに生きる手仕事展」 古布リメイク作品を展示販売

古布をリメイクした作品の展示即売会が、17日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場には、昔の着物など古布をリメイクした作品約600点が展示販売されています。 出展しているのは、上伊那や諏訪、木曽などに住む作家10人です。 手作り小物を販売するイベントで知り合った仲間で、毎年3月と9月に展示会を開いています。 代表の塀和紀代子さんは「同じものが二つとできないリメイクの魅力を知ってもらいたい」と話していました。 くらしに生きる手仕事展は、23日(水)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

CS立体図を用いて林業作業道整備促進へ

傾斜や凹凸を色で表し地形を立体的にとらえることができるCS(シーエス)立体図を活用し、森林整備につなげるための研修会が、3日、伊那市長谷の鹿嶺高原で行われました。 等高線で表した従来の地形図です。地すべり地形と深層崩壊跡、崩壊地が地図内にありますが、等高線だけを手掛かりに、判別するのは困難です。 こちらが同じ場所のCS立体図です。急傾斜は暗く、緩い傾斜は明るい色で表現されているほか、尾根は赤、谷は青で色分けされています。地すべり地形や、深層崩壊跡の判読が容易になりました。 3日は、このCS立体図を 開発した長野県林業総合センターの戸田 堅一郎さんらが講師を務め研修会が開かれました。 研修会は、長野県森林整備加速化・林業再生協議会が開いたもので中南信地域の林業事業者や関係団体など50人ほどが参加しました。 CS立体図を活用して、作業道をどこに整備すればよいかなどを具体的に学びました。 見学したのは鹿嶺高原で、新宿区が森林整備を進めている一帯です。これから間伐作業を進めることになっていて、現在作業道が通されています。 作業道は、複雑な地形を避けて作られていて、参加者は、地図と現地を見比べていました。 こちらの地図では、災害発生前から、浅い窪地ができています。その窪地で崩壊が発生していることから、こういった危険か所を避けて作業道を通すことが肝心で、CS立体図では、こういったサインを見落としにくいということです。 CS立体図は、治山や砂防事業など防災の観点からも活用が期待されているということです。

-

長野県議会総務企画警察委員会が「ご当地土産」視察

長野県議会総務企画警察委員会は、回すと花びらが開くコマ「サクラコマ」などを製造している伊那市のグループ、「伊那発!製造業ご当地お土産プロジェクト」の取り組みを、27日視察しました。 この日は、県議会総務企画警察委員会のメンバーが、伊那市山寺の障害者社会就労センター「輪っこはうす・コスモスの家」を訪れました。 社会就労センターは、ご当地お土産プロジェクトのメンバーで、サクラコマなどの組み立てを行っています。 プロジェクトでは、完全地産をキャッチコピーに地元企業で製造から販売までを手掛けています。 新たな仕事を創出し、ものづくりの環境を作っていこうと活動しています。 委員からは、「製品が小さく紛失してしまいそう。子どもが遊ぶことを考えればもう少し大きいほうがいいのではないか」といった意見が出ていました。 長野県議会総務企画警察委員会では、27日・28日の2日間かけて、木曽警察署など中南信地域5か所を視察しています。

-

二胡の音色 震災被災地へ

諏訪市を中心に中南信地域で中国の伝統的な弦楽器、二胡の教室を開いている劉鉄鋼さんと生徒有志は、10月に東日本大震災の被災地宮城県石巻市でボランティアコンサートを開きます。 7月26日、ボランティアコンサートに向けた練習がスタートしていて、月にほぼ2回のペースで当日に向け仕上げていきます。 教室を指導しているのは、中国ハルピン出身の二胡奏者、劉鉄鋼さん。 生徒のひとり、山田寿子(としこ)さんが、震災で父親を亡くしたことを知り、2013年に石巻で初めてコンサートを開きました。 東日本大震災発災から5年が経過し、風化が進む中で、被災地の人たちを忘れないよう、疲れた心を癒してもらおうと3年ぶりのコンサートを計画しました。 ボランティアコンサートには、諏訪や伊那、飯田の教室で学ぶ生徒の有志40人が参加することになっています。 現地では、2日間にわたり小学校や高齢者の福祉施設でコンサートを行う計画です。 コンサートは、10月2日と3日に行われます。 参加者たちは、現地の復興の様子も見てくる計画です。

-

鋳造技術で自在な形に「アルミアート花器展」

小諸市在住の工芸作家長崎隆雄さんの「アルミアート花器展」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 長崎さんは、発泡スチロールと砂で作った型に、溶かしたアルミを流し込む、鋳造の技術を使い作品を製作しています。 鋳造の技術を用いる事で、木の葉の模様や曲線など簡単に作り出せ、金属とは異なる質感が表現できるという事です。 アルミアート花器展は17日まで開かれています。

-

御嶽山の捜索に参加した隊員が連合長に活動報告

7月29日から8月6日まで行われた御嶽山の行方不明者の捜索に参加した上伊那広域消防本部の隊員が、10日、白鳥孝連合長に活動を報告しました。 隊員4人が伊那市役所をれ、白鳥上伊那広域連合長に捜索活動の報告をしました。 4人は御嶽山の剣ヶ峰山荘付近の捜索を行いました。 多い所で80センチほどの灰が積もり、硫黄のような臭いがしていたという事です。 捜索活動3日目に一眼レフカメラを発見し、それが行方不明者の物だと分かりました。 原秀一隊長は、「隊員の安全確保をしながら捜索した。全ての行方不明者を見つけられなかった事は悔しい」と話していました。

-

太田国土交通大臣がリニア駅予定地視察

太田昭宏 国土交通大臣が、5日飯田を訪れました。 リニア長野県駅の設置場所、上郷飯沼を視察しました。 5日午後4時半ごろ、リニアの長野県駅が設置される、上郷飯沼地区を訪れた太田大臣。JR東海が測量を終えた リニアの中心線の上で、県の担当者や牧野市長から、今後の駅周辺整備などについて説明を聞きました。 説明を受けたあとは、地元の代表者とも言葉を交わしました。 滞在時間、およそ15分で太田大臣は、次の目的地へと移動しました。

-

アニメ究極超人あ~る 場面再現したサイクリングイベント

アニメ「究極超人あ~る」の場面の一部を再現したサイクリングイベントが25日、JR飯田線田切駅から伊那市駅までの沿線で行われました。 今年で4回目となるイベントには、アニメファンや自転車愛好者など県内外からおよそ100人が参加しました。 アニメ究極超人あ~るは、1980年代に少年漫画雑誌で連載されたもので、イベントは、ストーリーの中に出てくる“田切駅から伊那市駅までを1時間で駆け抜ける”という場面を再現しようというものです。 参加者は、午後4時30分にJR田切駅をスタートし、ゴールの伊那市駅を目指しました。 午後5時30分を過ぎると参加者は次々とゴールし、記念のスタンプを押していました。 参加者の中には、犬をかごに乗せて走った人や好きなアニメのコスプレをした人など、思い思いにイベントを楽しんでいる様子でした。

-

伊那市の新山地区 人口増加策を県が支援

移住・定住策を地域で進めている伊那市の新山地区が、県の「集落 再熱 実施モデル地区」に指定されました。 今年度は100万円を上限に、来年度は300万円を上限に、県から補助金が交付されます。 県が行っている集落 再熱 実施モデル地区支援事業は、市町村と住民が一体となって取り組んでいる人口増加策を支援するもので、県内ではこれまで8地区が指定されています。 指定1年目の新山地区には、今年度、ビジョン策定期間として、地域の調査や講演会の開催、視察などの活動に、100万円を上限に補助金が交付されます。 来年度はビジョンを具体化するための実証実験に必要な経費が、300万円を上限に補助されます。 県では、モデル地区を支援する事で、その成果を検証し、各地域への取り組みの広がりを期待しています。

-

暑さもどり土用の丑の日

土用の丑の日の24日は、伊那市内の飲食店やスーパーなどで、うなぎのかば焼きが提供されました。 久しぶりに暑さが戻り、売れ行きも好調のようです。 24日の伊那地域は、32度近くまで気温が上がり、久しぶりに真夏の日差しが照りつけました。 伊那市上新田にあるつかはら。 川魚やイナゴ、ザザムシなどの珍味を扱っていますが、毎年この時期はうなぎの注文に追われます。 店主の塚原慎也さんは、午前4時から午後7時まで、休むことなくうなぎを焼き続けます。 今日一日で、1,200人分の注文をさばきます。 取材中も注文の電話がひっきりなしにかかってきていて、従業員もてんてこまいです。 ずらりとはられた注文票。 かば焼きは、一人前1,800円です。 夏バテ防止にうなぎのかば焼きを食べるという土用の丑の日。 気象台によりますと30度を超える暑さは、もうしばらく続きそうだということです。

-

旅づくり塾 観光ルート案出し合う

上伊那の観光を考える上伊那観光連盟の旅づくり塾は、17日最終回を迎え、検討したルート案をそれぞれのグループが発表しました。 「旅づくり塾」には、市町村などの行政関係者や観光、宿泊、飲食などの事業者約30人が参加しています。 今回も含め全3回の日程で開催し、5~6人のグループごと、 ワークショップを行い、地域の観光資源の見直しなどを行ってきました。 最終回の今回は、4グループが地域特性を活かした1泊2日のルートを考えました。 上伊那観光連盟では昨年度、リクルートグループのじゃらんリサーチセンターに委託し、地域資源や観光資源について認知度と関心度を調べ、今後力を入れていくべき資源を洗い出すGAP調査を実施。 今年度は調査結果を基に、上伊那地域の誘客戦略を練ります。 今回出されたルート案は、連盟で絞込を行い、旅行雑誌じゃらんに掲載する計画です。

-

みはらしファームに新施設建設

伊那市は、西箕輪の農業公園みはらしファームに最大200人規模で様々な体験をすることができる交流促進施設を新たに建設します。 交流促進施設は、みはらしファームの第2駐車場に1億1,000万円をかけ建設されます。 木造平屋建てで、延床面積は524平方メートル。 そば打ち体験やおやきづくり、草木染め体験などの各種体験が最大200人規模で対応が可能となります。 雨天の時などに収容できる場所が欲しいとの要望に応えました。 17日は、JA西箕輪支所で安全祈願祭が行われました。 伊那市や建設業者、みはらしファーム関係者らが出席し、神事で施設の無事完成を祈りました。 みはらしファームは、国道361号伊那木曽連絡道路が開通した2006年の69万人をピークに年々訪れる人は減少傾向にあり、去年は過去最低の49万人でした。 交流促進施設には、そうした状況に歯止めをかけようという期待もかかります。 白鳥孝市長は、「農業と食、観光を結び付け展開できる」とあいさつしました。 交流促進施設は、来年1月に完成、4月オープンを予定しています。 国の農村活性化支援事業として、事業費の半分は、補助金があてられます。

-

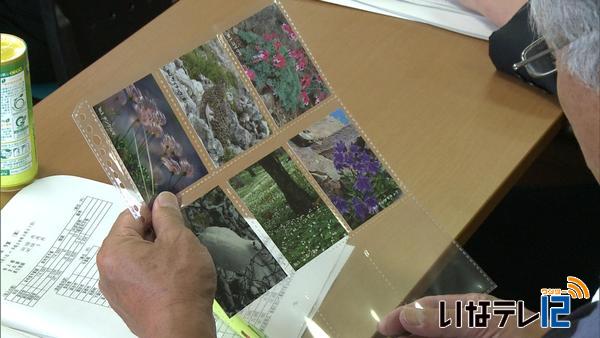

保護取り締まりほぼ昨年並み

高山植物等保護対策協議会南信地区協議会の総会が3日に開かれ、平成26年度の踏み荒らしなどの保護取り締まり件数などが報告されました。 平成26年度の保護取り締まり件数は、25年度と比べ166件減り302件でしたが、保護指導の従事者が減ったため、ほぼ横ばい状況とみられます。 内容は、踏み荒らしと禁止区域への侵入が76%を占めています。 今年度は、高山植物の写真を使い、英語や韓国語、中国語で動植物保護を啓発するカードを作成します。 協議会会長で南信森林管理署の花村健治署長は、「近年、若者や外国人登山客が増加傾向にある。高山植物保護の必要性を理解してもらわなければならない」とあいさつしました。

-

中国の小学生が伊那市で交流

中国重慶市の樹人(じゅにん)鳳天(ふぉんてん)小学の小学生28人が10日伊那市の西春近小学校を訪問し、ゲームなどで交流しました。 7月は、台湾や中国から34団体、1,130人の訪日教育旅行生が長野県を訪問し、小中学校や高校を訪れます。 このうち重慶市の樹人鳳天小学は、6日から15日までの日程で来日していて、10日は、伊那市の西春近南小学校を訪問しました。 児童会長の井口大瑛(たいよう)君は、「楽しみにしていました。今日一日楽しく過ごしてくれたらうれしいです」と歓迎のあいさつをしました。 これにこたえ中国のマー・ホウセイ君は、「日本はどこもきれいで中国がもっとも学ぶべきところ。短い時間だが、友達になりたい」とあいさつしました。 西春近南小からは、てまりがプレゼントされ、中国からは、人を育てるには100年かかるという意味の学校目標を書いた書が手渡されました。 2年生は、簡単な中国語もまじえた歌や合奏を披露し歓迎しました。 児童会主催のじゃんけん大会では、くやしがったり喜んだりと楽しそうに交流していました。 このあと、給食の配膳の様子を見学したり、清掃も一緒に行うなどして、市内のホームステイ先へとむかいました。 10日は、高遠北小学校や新山小学校でも旅行団との交流が行われました。

-

坂口登山フェスティバル はじまる

昭和53年の第33回長野国体登山競技で審判長をつとめた坂口三郎さんにちなんだ第13回坂口登山フェスティバル仙丈ヶ岳大会が10日から始まりました。 10日が前夜祭、11日登山が行われ、12日に下山し解散します。 フェスティバルには、全国各地、北は福島南は大分から120人が参加します。 参加者たちは、受付をすませると伊那市のイメージキャラクターいーなちゃんと写真撮影をしていました。 大会の名称にもなっている坂口さんは、第33回長野国体の登山競技の審判長をつとめたことから長野の登山愛好者との交流が始まり、日本山岳協会会長引退の折りに親睦登山を行ったのがフェスティバルの始まりです。 毎年、長野県内の各地でフェスティバルが開かれていて、第8回は、中央アルプスが会場でした。 前夜祭の10日は、仙流荘で講演会が開かれました。 南アルプスの開拓者を偲ぶ長衛祭の元実行委員長の唐木勉さんが講師をつとめ、竹沢長衛の人柄や実績を参加者に話ました。 11日は、仙丈ヶ岳コースや小仙丈ヶ岳コースなど4つのコースで登山がおこなわれることになっています。

-

高遠高校でアウトリーチ授業

高遠高校芸術コースの音楽専攻と合唱部の生徒は8日、東京芸術大学の学生3人による演奏会形式の授業を受けました。 高遠高校と東京芸術大学は、高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で、交流を続けています。 授業は演奏会形式で行われ、受講した生徒18人は、芸大生の演奏に聞き入っていました。 指導した学生のうち相良夏美さんは、諏訪清陵高校の出身です。 相良さんが、母校で教育実習を行なった際、前の高遠高校校長で現在諏訪清陵高校の石城正志校長からアウトリーチ授業のことを聞き、今回訪れました。 相良さんは、「声は喉や鼻の奥にある空間を使い音を響かせている」「鍛えることは難しいが毎日の訓練で声量が増す」などとアドバイスしていました。 アウトリーチは、劇場や美術館、大学などが外で行う芸術活動です。

-

県老人クラブ連合会会長に池上さん就任

伊那市高齢者クラブ連合会の池上弘祥会長は、今年度長野県老人クラブ連合会の会長に就任したことを、白鳥孝市長に報告しました。 この日は、県老人クラブ連合会会長に就任した池上さんが伊那市役所を訪れ、白鳥市長に就任の報告をしました。 池上さんは平成23年から4年間、長野県老人クラブ連合会の副会長をつとめ、今年4月、会長に就任しました。 県老人クラブでは、会員の増強運動を実施していて、平成26年度は目標値に対して達成できたのは、県全体で6市村だけでした。 伊那市老人クラブは、108人増の目標に対し209人で、目標人数を101人上回り、達成しています。 池上さんは、「65歳から入会できるので多くの人たちに入ってもらいたい」と話していました。

-

東京オリンピックで上伊那産のアルストロメリアを

伊那市とJA上伊那は3日、2020年に東京で開催される東京オリンピックで、上伊那産のアルストロメリアを活用してもらえるよう、国へ要望しました。 2日は、白鳥孝市長と御子柴茂樹組合長が農林水産省を訪れ、皆川芳嗣事務次官に要望しました。 アルストロメリアの生産量は、上伊那地域が日本一で、年間に1300万本程栽培されています。 1998年の長野オリンピックでは、上伊那産の花を各会場に飾り、好評だったということです。 白鳥市長と御子柴組合長は、アルストロメリアは暑い夏でも花持ちがいいのでぜひ使ってもらいたいと話していました。 皆川事務次官は「この提案を活用していきたい」と話していました。 午後は財務省を訪れ、長野5区選出の衆議院議員で財務副大臣の宮下一郎さんにも協力を求めました。 白鳥市長は「認められれば上伊那のアルストロメリアを世界に発信できる」と話していました。

-

今年も新宿高野で伊那産のブルーベリーフェア

京都新宿区にある老舗のフルーツ専門店新宿高野で、今年も1日から伊那産のブルーベリーを使ったフェアが始まり、多くの人で賑わっています。 これは、伊那市とJA上伊那が協力して伊那市をPRしようと開かれたもので、今年で2年目です。 3日は、フェアを中心となって進めてきた伊那市とJA上伊那の職員でつくるプロジェクトチームが販売促進を行っていました。 新宿駅東口にある新宿高野は創業から130年の老舗で、全国各地の高級フルーツのギフトや加工品などを扱っています。 新宿高野で使われているブルーベリーは、伊那市高遠町勝間などで生産されたものです。 甘みの強いブルーレイと酸味があるブルークロップを使ったショートケーキやタルトの他、サラダも並びました。 また、高野が監修し、伊那市とJA上伊那が共同で開発した果実ゼリーが先行販売されました。 地元では7月中旬から販売されることになっています。 また3日は、フルーツ教室が行われブルーベリー生産者が講師を務めました。 教室では、参加した主婦たちが伊那産のブルーベリーを使ったデザートなどを味わいながら話を聞いていました。 新宿高野のブルーベリーフェアは今月15日まで開かれています。

-

信大でミツロウキャンドルづくり

南箕輪村の信州大学農学部環境ISO学生委員会は、3日のキャンドルナイトで使うミツロウキャンドルづくりを26日に行いました。 ミツロウキャンドルは、芯となるタコ糸に、溶かしたミツロウをつけていきます。 ある程度の太さになってから真ん中で切ると2本のキャンドルが完成します。 信大農学部の環境ISO学生委員会は、東日本大震災が起きた翌年の2012年から毎年夏にキャンドルナイトを行っています。 これまでは、キャンドルを購入していましたが、学生委員会の2人が作り方を学び今年は手作りします。 この日は、学生や一般10人ほどが構内にあるゆりの木資料館に集まりキャンドルづくりをしました。 ガラス製のキャンドルホルダーで灯をともす卓上タイプのものもつくりました。 ミツロウキャンドルをともすキャンドルナイトは、3日午後7時から信州大学農学部で行われます。

-

県営春近発電所の事故 県とヤマウラ和解

伊那市東春近にある県企業局の県営春近発電所で、平成23年4月に起きた冠水事故の原因について争っていた、長野県と施工業者の㈱ヤマウラは23日に、和解したことを明らかにしました。 和解の合意書によりますと、県はおよそ6億4千万円の損害賠償請求を取り下げ、施工業者の㈱ヤマウラの配管工事に瑕疵はなかったと認めました。 これは平成23年4月に県営春近発電所で発生した冠水事故で、原因について争っていたものです。 県は平成24年3月に、施工業者の㈱ヤマウラに対し、「冷却配管取り替え工事の際、溶接部に瑕疵があった」と主張。 これに対し施工業者の㈱ヤマウラは、「配管の振動による疲労破断で、瑕疵はない」と主張。原因について争っていました。 県は、平成25年以降、再検証を実施し、今年2月、事故は「冷却水配管に生じた振動により、配管溶接部が疲労破壊したことで起きた」と報告。施工業者の㈱ヤマウラに損害賠償責任は問えないとしました。 両者はこの件について、2月県議会以降話し合いを続けてきていて、23日付で、和解が成立したものです。

-

山寺元信大教授 直根の重要性語る

上伊那地方事務所主催の森林の防災・減災講座が19日開かれ、元信州大学教授の山寺喜成さんは、直根の重要性を訴えました。 森林の防災・減災講座は、山地災害が多発するこの時期に、防災・減災に役立ててもらおうと県内3か所で開かれるものです。 自然修復学が専門で元信州大学教授の山寺喜成さんが山地崩壊のメカニズムや地下深くに根をはる直根の大切さについて話ました。 南木曽や広島での土砂災害も独自の視点から分析しました。 山寺さんは、地域により異なる災害形態に対し、全国一律的な基準が適用されていることや自然科学的な研究の遅れを指摘し、森林自体の強靭化対策をベースに山地防災対策を推進することや、ハザードマップに崩壊危険個所を加えることなどを提言していました 会場には県職員や防災関係者など50人が訪れ、講師の話に耳を傾けました。

-

ギター製作の大屋さん オープンハウスを計画

伊那市西箕輪中条の古民家を改築し、ギター製作をしている大屋建さんは、住宅を開放するオープンハウスを7月に計画しています。 オープンハウスは、いろいろな人が集まる場として大屋さんが計画しています。 去年は、2日間で60人余りの人が訪れました。 大屋さんは、家を無料で開放し、それぞれが持ち寄りで集まります。 伊那の友達や東京、名古屋から美術関係者などが集まりました。 大屋さんは、妻の美那さんと2002年から伊那市西箕輪中条の古民家を改築し暮らしはじめました。 大屋さんは、ホンダでガスタービンエンジンの研究をしていましたが、35歳の時、自分の手でギターを作りたいとギター製作の道に入りました。 妻の美那さんは、国立西洋美術館で学芸員の仕事をしていましたが、2013年の6月、急性骨髄性白血病で亡くなりました。 伊那でオープンハウスをしたいというのが2人の夢で、亡くなって1年後に開かれたオープンハウスは、美那さんを偲ぶ意味合いもあったということです。 いろいろな人が集い語らい、好みのスタイルでゆっくりと過ごしてほしいと大屋さん。 人と人とのつながりの場として今年も計画しています。 今年のオープンハウスは、7月11日土曜から12日日曜までの2日間の計画です。

-

ICT 戦争証言記録の取り組みで優秀賞

300人を超える戦争体験者にインタビューをするなど、一連の戦争証言を記録する取り組みが評価され、伊那ケーブルテレビジョン(株)は、日本ケーブルテレビ連盟が主催するケーブル・アワード2015ベストプロモーション大賞で優秀賞を受賞しました。 ケーブル・アワード2015第8回ベストプロモーション大賞の贈賞式は、10日、東京国際フォーラムで行われました。 贈賞式では、伊那ケーブルテレビの伊藤秀男放送部長が、優秀賞の盾を受け取りました。 ベストプロモーション大賞は、様々な地域で展開されている広告や、メディアミックス、地域貢献などの優れたケーブルテレビ事業を表彰するものです。 伊那ケーブルテレビは、2008年から、毎週1人の高齢者に戦争についての体験談を聞いていています。 去年10月に300人を超えたことなど、一連の活動が、「番組制作に対する強い意志を感じる」と評価されました。 ベストプロモーション大賞には、全国から122作品の応募があり、13作品が入賞しました。 伊那ケーブルテレビは、そのうち8団体が選ばれた優秀賞を受賞しました。

282/(土)