-

【記者室】花火のごとく

花火は心躍る。祭り彩る盛夏の花火も、冬空に咲く恵比寿講花火も。花火は家の窓から眺めるものだったが、手筒花火を打ち揚げる「みのわ手筒会」との出会いで、間近で見る醍醐味を知った▼発足の年から取材させていただき、吹き上がる華に感動した。同時に地域に活力を-と願う会員の熱き思い、心意気を見せていただいた。打ち上げ花火も手筒花火も、わずか数秒に魂を込める。危険と隣り合わせなだけに、命を懸けた華。見る人の心を明るく照らし、潔く散る▼一瞬でもいい。花火のごとく人の心に明かりを届けることはできただろうか。感動なんて大それたものでなく、小さな小さな明かりでいい。そっと照らし、そして消える。そんな人生が送れたら幸せ。(村上裕子)

-

長谷の糸ぐるまが、市町村合併後、初めて高遠町の民話「狐の曼荼羅」に挑戦

長谷に伝わる民話を切り絵紙芝居にして、語り伝えてきた「糸ぐるま(久保田文子代表)」は、民話のテーマを伊那市内の他地区に広げ、初めて高遠町の民話を題材にした切り絵紙芝居「狐の曼荼羅」を製作。28日、この民話が伝わる高遠町西龍寺(清水俊一郎住職)で初上演した。

会場には夏休み中の小学生や門徒ら20人余が集まり、画面を見入り、日々努力、精進し、弥陀の世界に入った白狐の化身「お松」に思いを重ね、感動を共有した。

大型紙芝居9作目、13枚で構成する「狐の曼荼羅」は、今から約500年前、西龍寺にお松という、働き者で心優しいお手伝いさんがいた。長年一生懸命働いていたお松はある日「里に帰りたい」と暇ごいをした。最後のお勤めを済ませたお松は「お礼に」と1枚の絵を書き残して立ち去った。その後、住職は墓地で眠るように死んでいる白狐を見つけ、尻尾の先に墨がついているのを見て、ハタと「お松は白狐だったのか」と気づいた。白狐を手厚く葬った住職は、お松の残した絵をよく見ると、あちこちに毛がついていた。この狐は生死の境をさ迷っている間に、諸仏の悟りの境地である弥陀の世界を描いたものと伝えられ、今も大切に保存されている-というストーリー。

久保田さんは「寺に伝わる『狐の曼荼羅』を見せていただいた時は、感動で涙が止まらなかった。こんなすばらしい話を紙芝居にして、みんなに見てもらい、ふるさとを大切にする心が育めばと思った。これからも市内の民話を掘り起こし、伝えていきたい」と話す。

同寺の清水昭代さんは「寺の風情が伝わるすばらしい色彩の紙芝居に感動した。多くのみなさんに紙芝居を通じて民話『狐の曼荼羅』が知ってもらえればうれしい。『曼荼羅』もこの紙芝居も寺の宝」と感謝した。

また、久保田さんは「民話の本筋を変えず、いかに物語を膨らませるかに苦労した」とも。 -

上伊那バスケットボール技術講習会

上伊那バスケットボール協会は26日、上伊那バスケットボール技術講習会を伊那市の伊那中学校第2体育館で開いた。上伊那の高校の11チーム(男子5チーム、女子6チーム)約120人が参加し、山梨クィーンビーズバスケットボールクラブ(W1リーグ在籍)の選手たちの胸を借り、技術を学んだ。

30年以上前から続いている同講習会は、年1回講師として山梨クィーンビーズ(旧甲府クィーンビーズ)の選手と指導者を招き、年ごとにミニバスケットボールクラブ、中学生、高校生の技術指導を行なっている。

今年は高校生が対象で、インターハイ予選が終りメンバーを新たにした各高校のチームが、それぞれ山梨クィンビーズと5分間のゲームをした。

ゲーム後は山梨クィーンビーズの部長兼ゼネラルマネージャーの島立登志和さんが、高校生チームに「自分がボールを持ったらもっと攻める気持ちを持たないと」「残りが2、3分くらいになると一人ひとりにプレッシャーがかかってくる。もっとしゃべって5人になるための努力をする」など指導。

山梨クィーンビーズと試合をした高校生たちは「あたりが強い」「リバウンドを取られる」「ディフェンスが抜けない」などと同チームの技術に舌を巻き、「勉強になった」と話していた -

南ア食害対策シンポ

南アルプス地域で拡大しているニホンジカの食害に歯止めをかけようと伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村と地方事務所、南信森林管理署などが集まって07年9月に設立された「南アルプス食害対策協議会」(会長・小坂樫男伊那市長)は26日「南アルプス食害対策シンポジウム できることから始めよう! 南アルプスの貴重な高山植物保護に向けて」を南箕輪村の信州大農学部で開いた。一般、学生など約200人が集まり、専門家による講演を聴くなどして、シカの食害への理解を深めた。

講演は元千葉県立博物館副館長・大場達之さんの「植生から見た赤石山系の特質」、信州大名誉教授・土田勝義さんの「高山植生の復元と高山植物の保全」、信州大農学部准教授・泉山茂之さんの「南アルプスを越えるシカ」。いずれも研究に裏打ちされた説得力のある内容で、集まった聴衆は熱心に話に耳を傾けていた。

同協議会によると、増え過ぎたシカによる食害などの被害は県内でも数年前から急速に拡大し、仙丈ケ岳の馬の背付近の花畑でもシナノキンバイなどの高山植物が食べられる被害に遭っているという。被害防止のため、8月7縲・日の3日間、シカ防護柵を南アルプス仙丈ケ岳の標高2600縲・700メートル付近の馬の背周辺に初めて設置する。作業は一般から募ったボランティア延べ約100人(予定)の力を借りる。 -

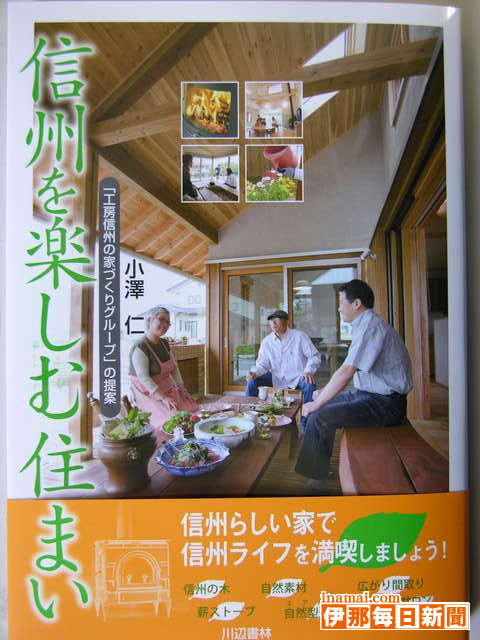

『信州を楽しむ住まい』刊行

建設会社のフォレストコーポレーション(伊那市西春近)社長の小沢仁さんは『信州を楽しむ住まい 「工房信州の家づくりグループ」の提案』(川辺書林、A5判158ページ、税抜き1400円)=写真=を刊行した。自宅を建てたいが、どんな家が良いのか悩んでいる、という人たちに向け「信州を楽しむ豊かな暮らし」ができるよう、地域特性に応じた「信州らしい家」「信州の良さを実感できる家」を建てては竏窒ニ家造りのプロの立場からアドバイスしている。

「信州らしい暮らし」を住まいに取り入れる具体的な方法として(1)地元信州の木(2)自然素材(3)自然型通気工法(4)広がり空間の間取り竏窒イとした「工房信州の家」を提案。豊富な写真や図表を交えて詳しく紹介している。

小沢さんは文中で「経済成長を遂げる中で住宅業界がややもすると置き忘れてしまった感のある『こだわり』を、まずは作り手側が取り戻すべきだ」「家作りをお考えの方もぜひ『こだわりの家作り』を実践されることを願ってやみません」と結んでいる。 -

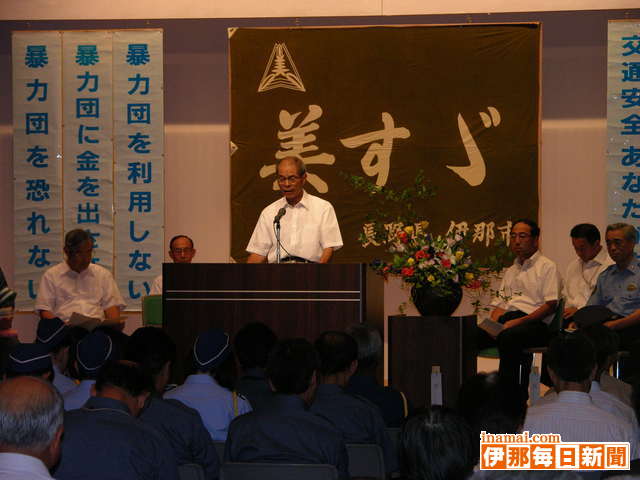

暴力追放美篶地区大会

第19回暴力追放・地域安全美篶地区大会が25日、伊那市の美篶きらめき館で開かれた。美篶各種団体協議会(春日純雄会長)主催。区内の住民など約150人が参加し「安全、安心を実感できる地域づくりの実現のために暴力追放、身近な犯罪の防止、交通事故防止の3点を確認し、実践する」などとする大会宣言を採択した。

伊那警察署の生活安全課長、刑事課長、交通課長が管内の情勢などについて報告し、続いて区長会、防犯協会女性部、青少年育成会、交通安全協会がそれぞれ決意表明をした。

大会は90年に地区内で暴力団による拳銃発砲事件が起きたことを契機に毎年開かれている。 -

土地利用計画審議会

国土利用計画法に基づき、今後10年間の土地利用の方向性について市が策定する「伊那市土地計画」の原案を審議するための伊那市土地利用計画審議会は25日、08年度第1回の会議を市役所で開いた。小坂樫男市長が飯島尚幸会長に計画案を諮問した。委員など約20人が出席。市が示した計画案の全3章のうち第1章「市土地利用に関する基本構想」について市担当者の説明を受けた。

計画案は『二つのアルプスに抱かれた自然共生都市』を実現するため、社会、経済情勢の状況変化に的確に対応した土地利用を総合的かつ計画的に行う」とする基本理念のもと、地域ごとの現状と課題、土地利用の方向などについて記述している。

審議会は全5回開催し、11月に答申の予定。計画は12月市議会の議決を経て策定される見通し。 -

美篶保育園安全祈願祭

伊那市の美篶中央、美篶東部の両保育園が統合して来年4月に発足する美篶保育園(仮称)の建設工事開始に先立って26日、安全祈願祭が美篶中県の建設用地で行われた。地権者、市、工事の関係者など約50人が出席し、祭壇に玉ぐしをささげるなどして工事の安全と施設の無事完成を祈願した。

新保育園は敷地面積約6620平方メートル。園舎は木造平屋建てで延べ床面積約1365平方メートル。定員は150人で、保育室6室、未満児保育室2室、リズム室などを備える。環境に配慮してペレットボイラーを導入し、室内暖房や床暖房、給湯などに利用する。事業費は約3億5280万円。

祈願祭に続いて行われた起工式で小坂樫男市長は「市では出生数は減っているが、入園者数は増えている。美篶の中心地にできる新保育園で素晴らしい子どもたちが育つよう応援していきたい」と述べた。 -

西箕輪南・北保育園交流川遊び

伊那市の西箕輪南部保育園と北部保育園は25日、南箕輪村大泉所ダム上の大泉川の川原で年長児交流川遊びをした。園児はチューブ乗りや魚つかみなど歓声を上げて自然の中で元気に遊んだ。

同じ西箕輪小学校に入学するため2園で交流をしており、川遊びも毎年合同で実施。保護者も参加し、大自然の中ならではのダイナミックな遊びを楽しんでいる。

園児22人は、プールで練習を重ねたチューブ乗りに挑戦。川底の石にお尻が当たらないように少し技術を要する乗り方もなんとか上手にこなし、笑顔でお父さんや保育士の待つ下流へ。転覆のハプニングもあり、中には「もうやらない」と話す園児もいたが、多くは「楽しい」「もう1回やる」と順番待ちの列に並んでいた。

父親参観などで作った木の舟を川に浮かべ、勢いよく流れる舟をキャーキャーとはしゃぎながら追いかけたり、放したニジマスつかみをしたりと、水しぶきを上げて楽しんでいた。 -

高齢者の移送サービス開始

自宅に車がないなどの理由で通院に不便を感じている一人暮らしの高齢者などを無料で病院、医院に送り届けるサービスが25日、伊那市の手良地区で始まった。運営主体は市社会福祉協議会手良支会(城倉直彦支会長)で、事務作業は伊那市役所手良支所が担当。登録している13人のお年寄りの希望に応じて、地区内のボランティア22人が交代で車の運転に当たる。同支所の担当者は、当面は送るだけだが、できれば迎えもできるよう今後検討していきたい竏窒ニしている。移送サービスは市内の西春近(06年8月)東春近(09年11月)に続いて3地区目。市保健福祉部によると、秋には美篶地区でも開始できる見通しという。

支所前に関係者約40人が集まって入魂式を行った後、車は最初のお年寄りを乗せて市内の病院に向けて出発した。

使用する車は、伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に新工場を建設した原子力発電所用タービンブレードなど製造のティービーエム(本社宮田村、山田益社長)が5月に福祉用車両の購入費として寄付した110万円で市が購入した軽自動車1台。

酒井茂副市長は「地域福祉のあり方の模範。多くのお年寄りに喜ばれる取り組みとして、今後も長く続いていってほしい」とあいさつした。 -

伊那市の教育を考える懇談会

「伊那市の教育を考える懇談会」(座長・松田泰俊市教育委員長)は24日、08年度第1回の会合を市役所で開いた。小中学校の校長、PTA会長、社会教育委員、公民館長のほか、市教育委員など約20人が出席し「ノーテレビ、ノーゲーム、読書の日、ノー携帯」をテーマに意見を交わした。

ノーテレビについて参加者からは「必ずしも悪いとばかりはいえないのでは。良いところは認めるべき」「だが、子ども自身では判断できない」「問題点を洗い出し、功罪をはっきりさせることがテレビとの適切な付き合い方を探る第一歩になる」などの意見が出た。

懇談会は昨年初めて設置され、3回の会合の中で「今の子どもたちは知識はあるが知恵がない」「先生の仕事が忙しすぎて、子どもと向き合う時間が少ない」などの意見が出された。本年度は引き続いて全4回を開き、学力向上支援、不登校、親学、学校を支援する地域組織のあり方などについて論議していく。次回は9月開催予定。 -

アスファルトの隙間からヒマワリ

アスファルトとコンクリート水路の隙間から、いつのまにか育ったヒマワリが、大きな花を咲かせた。

伊那市西町春日町の裏通り。草丈70センチほどに成長した1本のヒマワリは、開花して1週間になる。

「育っていることを知らないでいたが、花が咲いてびっくり」。自宅裏の物置の近くで、ヒマワリを見つけた小池修一さん(75)。近隣にヒマワリはなく、「どこから種が飛んできたのか」と首をかしげる。

「こんなとこに生えて、暑さに耐えて、きれいに咲いている」。あまりの暑さに、かわいそうになって水をあげたという。

太陽に顔を向け元気に咲くヒマワリには、膨らみかけたつぼみが幾つもついている。 -

【記者室】全力疾走

ある期限のなかで一定の到達点を目指して努力するのと、日々を懸命に生きる過程で目標を達成するのとは大きな違いがある。中学校の恩師がそんなことを言った。伊那毎日新聞社の休刊が決まった日、初めてその意味が分かった。

後悔している。終わりがあることを知り、頑張っている自分がいる。恥ずかしいことだが、今はこれしかできないのも現実。入社した日から、もっと頑張れたはずだ。そのことが心残り。

さまざまな人との出会いと別れがあった約4年間。だが、まだ終わったわけではない。今、何かを振り返り、思い出し、感謝の気持ちを言葉にしようとは思わない。『ポンっ』と肩をたたかれる日まで、まだまだ全力疾走を続けたいと思う。 (布袋宏之) -

伊那西町クラブ ソフトボール・ハイシニアの全国大会へ

伊那市の60歳シニアソフトボール連盟に参加する選手でつくる伊那西町クラブが、第3回全日本ハイシニア県大会(19縲・0日・上田市丸子総合グラウンド)で第1回大会に続き2度目の優勝を果たした。10月17縲・0日、山口県下関市で行う全国大会に出場する。

大会は県内の12チームが参加し、トーナメント戦を繰り広げた。伊那西町クラブは初戦、上田城下シニアソフトクラブ(上田市)を14竏・で破ると、準決勝で上郷クラブ(飯田市)を8竏・、決勝で大町ソフトクラブ(大町市)を4竏・で下し、優勝した。

伊藤易明監督(68)=伊那市城南町=は「生涯スポーツ、生涯現役でみんな楽しく、チームワークを大切にやっている」。全国大会は第1回大会から連続3度目の出場で「3回戦進出を目標に頑張りたい」とチームは意気込んでいるという。

県大会で優勝した伊那西町クラブのみなさん -

全日本卓球選手権バンビの部出場 三沢菜緒選手

25縲・7日、兵庫県神戸総合運動公園体育館である「全日本卓球選手権大会」(日本卓球協会主催)バンビ女子シングルスに伊那市の伊那北小学校2年、三沢菜緒選手(7)=伊那少年卓球クラブ=が出場する。全国大会を経験するのは初めてとなる。

5月中旬、安曇野市であった県大会で予選リーグを通過し、決勝リーグで3位となり全国大会の出場権を手にした。同クラブの阿部凱人監督は「将来を期待したい選手。全国大会の出場が、今後の練習に、よい経験として生かされれば」と話している。

三沢選手は、伊那少年卓球クラブに所属する兄の影響で、小学1年から卓球を学び始めた。シェイクハンドの攻撃型で、持ち味は粘り強さ。全国大会の向け現在は、決定打となるプレーを練習中だ。「いろいろな選手と戦えるのが楽しみ。頑張ってきたい」と意気込んでいる。

全日本卓球選手権バンビの部に出場する三沢選手 -

元気になった野鳥を放鳥

傷ついたり衰弱したりした野生鳥獣を保護して野生に帰す「野生傷病鳥獣救護ボランティア」の小口泰人さん=駒ケ根市福岡=と県地方事務所林務課は23日、保護していたハヤブサの仲間「チョウゲンボウ」1羽を伊那市の西箕輪小学校グラウンドで放鳥した。同小の児童約100人が歓声を上げて見守る中、元気になったチョウゲンボウは小口さんの手から元気に飛び立った。

チョウゲンボウは6月9日、伊那市八幡町の線路内にうずくまっているところを通りかかった人が発見し、地方事務所に保護された。衰弱が激しかったため小口さんが引き取り、えさを与えるなどして体力の回復に努めてきた。チョウゲンボウは、絶滅の恐れのある野生動物をまとめたレッドデータブックで「絶滅に留意すべき種」とされている希少猛禽類。 -

瑞雲墨志会展

水墨画を学ぶ瑞雲墨志会(中原知得会長)の第6回瑞雲墨志会展が23日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。上伊那地域に暮らす伊那地区会員の作品など70点余を展示している。

役員の作品のほか、会員がそれぞれの個性を生かし自由に描いた一般作品、デッサン、模写作品で6号から30号を展示。雪景色や動物、花、仏画など幅広い題材で、墨彩画もある。

同会講師の下平瑞雲さん(瑞雲国際水墨画会主宰)のコーナーは軸と額装の10点。「雪を基調にして描いている」という作品は、雪が止んだときに描いた「ふる里の丘に立てば 駒ヶ根市東伊那より」をはじめ「秘境」「金閣寺」などがある。

「黒と白は美の原点。水墨画は写実的な緻密な部分と、幽玄なぼかしの部分で表現する」と下平さん。「個人の持ついいものを伸ばすため勉強している。(会員作品は)毎年レベルが上がり、自分の絵が増えている」と話す。

会期は28日まで。午前9時縲恁゚後5時半(最終日午後4時)。入場無料。 -

西箕輪南部保育園児が脳いきいき教室と交流

伊那市の西箕輪南部保育園は23日、伊那市高齢者福祉課の事業「脳いきいき教室」を開いている羽広公民館を訪れ、年長・年中園児がお年寄りと歌や遊びで交流した。

毎年、脳いきいき教室の参加者が保育園を訪れ交流してきたが、交通手段がなく園に来られない人とも触れ合えるように、今回、園児が教室に出かけての交流会を計画した。地域のさまざまな世代の人を知り思いやりの心を育てるねらいで、園児の元気を届けた。

教室の参加者は羽広の住民16人。園児35人が元気に「きれいなさかな」などの歌を発表。お年寄りと1人ずつペアになり、歌に合わせて手遊びしたり、園児が肩たたきをした。

お年寄りにお手玉を披露してもらうと、「すごーい」と歓声を上げた園児は、軽く投げてもらったお手玉を受け取ったり、遊び方を教わったりして楽しんだ。お年寄りは「素直でかわいい」「楽しい」と目を細めていた。 -

【記者室】新ごみ中間処理施設議論の行方

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設用地に伊那市富県の天伯水源付近が選定されたのを受け、周辺地区で説明会が始まっている。市の担当者が出向いて説明するのだが、住民側の形相は親のかたきを迎え討つかのごとくだ。

同じ雰囲気は以前にも感じた。市町村合併の議論が盛んに交わされていた4年前、筆者が担当していた伊南地区の住民説明会の会場だ。住民側は声高に「データは信用できない」などと叫び、行政側は冷静に話を進めようとするが次第に物言いが強硬になる竏秩B

何しろまったく議論がかみ合わない。こんな時こそ客観的で冷静な判断が求められるのだが。こうなった以上、双方が納得するには住民投票などで決着をつけるしか道はないだろう。(白鳥文男) -

旧井沢家住宅で俳句の講演会

伊那市西町区の旧井沢家住宅(市有形文化財)で21日、俳句の講演会があった。「伊那部宿を考える会」(田中三郎会長)などの主催で、伊那部宿に集った近代の俳人について約60人が学んだ。

18日に始まった伊那部宿に関わりの深い俳諧結社の句集などを展示した俳句鑑賞の企画で、最終日に講演会を開いた。

横山みづほ(俳号)本名よね子さんが「父・花笑の思い出」と題して、西町の俳人で結成した俳諧結社「観月社」を背負ってきた河野花笑さんを語った。

「父は強い運をもって生まれた」と、戦争や病気などがあっても4、5回命拾いしたこと、戦地から戻ってからは病魔に苦しんだことなどを話し、「病気と闘ってはいけない。病気と遊ぶ、戯れる気持ちなれば生きていける」と話していたことを語った。

横山さんは父の勧めで50歳を過ぎて俳句を始めたが、威厳ある怖い父から、老年になって俳句を通して人生観を学んだという。94歳で亡くなった花笑さんが80歳半ばの元気なころ、「人間の体は亡くなると灰になる。それで何もかも無になるのではない。魂は宇宙の微塵になって残る」と語った死生観も紹介。「今になって父の哲学が分かるようになった。父の魂に支えられているのではと思う」と話した。

郷土史研究家の竹入弘元さんによる「近代伊那部宿の文学熱について」の講演もあった。 -

死亡事故発生に伴う現地診断と再発防止検討委員会

9日に伊那市西箕輪大萱の信号機のない市道交差点で起こった死亡事故を受け、22日、市職員や伊那警察署員、交通安全協会員らによる現地診断と再発防止検討委員会があった。出席者は伊那署員から事故の説明を受け、交差点の状況を確認後、西箕輪支所での再発防止検討委員会で意見を出し合った。

事故は、午前9時50分ころに、同交差点で北側から南側へと走っていた原付バイクと、東側から右折しようと交差点に進入した軽自動車とが出合い頭に衝突し、原付バイクに乗車していた女性が死亡した。原付バイクは推定時速30縲・5キロほど、軽自動車は推定時速15キロほどで走っており、軽自動車は一時停止をせずに交差点に進入(現場に一時停止の標識はなし)した。事故後に市は同交差点にカーブミラーを設置した。

同交差点のある市道吹上学校線では、5月にも2キロほど北の交差点で死亡事故が起きている。伊那署は2件の死亡事故を受け、西箕輪地区を重点警戒地区に指定し警戒パトロールを強化している。

再発防止検討委員会では、「地区の人たちが一番ここは危ないという点が分かっていると思うので、区長や安協などができるだけそういう意見を吸い上げていけば、まだまだ事故を防げる要員があるのでは」「制限速度が40キロになっているはずだが、朝や夕方は結構なスピードで車が走っていく。標識だけでなく道路上に40キロと書きたいが、それにはどうすれば良いか」など、さまざまな意見や質問が出ていた。 -

ごみ焼却施設学習会

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設用地に伊那市富県の天伯水源付近が選定されたのを受け、建設予定地の住民有志などが新たに結成した「ゴミ焼却場を考える会」(井上清人会長)は20日「建設予定のゴミ焼却場の安全性を考える学習会」を伊那市の富県公民館で開いた。建設予定地を中心とした近隣の住民など約100人が参加。県廃棄物問題研究会会長も務めた元長野大講師の関口鉄夫さんの解説を聞いて、ごみの焼却とその影響などについて理解を深めた。

関口さんは建設予定地について「この近くには活断層があるはず。さらに背後に山があり、排出ガスが周辺に滞留する可能性が高い点からみて、適地ではない」と断じた。これまでの広域連合や市の説明については「自分たちに都合の良い部分だけしか説明しようとしない。環境への影響や健康被害の可能性など、もっと科学的なデータで示すべき」、導入が検討されている最新鋭の方式とされるガス化溶融炉についても「国や広域連合が示すデータはうそばかり。ダイオキシンも出るし、多くは稼動後の補修費などに毎年数億円かかるとんでもない代物」などと切って捨てた。

井上会長は「住民として正しい判断ができるよう、今後も学習会を継続的に開いていきたい」としている。 -

荒井区マレット大会

荒井区と同区分館は20日、第18回荒井区マレットゴルフ大会を同区の内の萱マレットゴルフ場で開いた。区民約80人が参加し、プレーを通じて親ぼくと交流を深めた。参加者は林間コース特有の傾斜に苦労しながら、歓声を上げてプレーを楽しんだ。

上位は次の皆さん。

▼団体戦(1)川北町(2)上荒井(3)東町▼個人戦男子(1)鷲山伊和男(川北町)(2)宮下収(同)(3)北原久嗣(元町)▼個人戦女子(1)北林志げ子(川北町)(2)武田みつ子(上荒井)(3)北原愛子(東町)▼特別賞(女子最高齢)=御子柴節子(上荒井) -

アートスクールが子どもワークショップ

さまざまな分野の美術に親しんでもらおうと伊那市高遠町の信州高遠美術館が主催するアートスクールは20日、08年度第4回講座「子どもワークショップ」を同町の地域間交流施設で開いた。市内の小学生16人と保護者が参加し、水墨画に挑戦した。

水墨画制作に先立ち、参加者らは屋外に出て、絵を描くのに使う竹の皮や、トウモロコシ、マツの枝、石などを採取。室内に戻ると、描きやすいように先を切ったり削ったりして筆代わりとなる素材を作った。

子どもたちは「何でも自由に描いていいよ」と指示を受けると、早速手造りのユニークな・ス筆・スに墨を含ませ、思い思いに木や虫などの絵を描いて楽しんだ。中には長さ約5センチの円筒形のコンクリート片を紙の上に転がして太い線を描く子どももいた。

指導に当たったのは東京芸術大大学院美術教育研究室の相原健作助手など4人。相原さんらは「発想が素晴らしい」「大胆な筆遣いだ」などと作品を褒めちぎっていた。 -

いなかと都会の絵手紙交流展

東京都中野区の愛好者らと絵手紙を通じた交流をしている「伊那谷絵手紙の会」(倉科照子会長)の作品展「いなかと都会の絵手紙交流展」が20日、伊那市西春近のかんてんぱぱ北丘工場のギャラリーで始まった。

日本絵手紙協会公認講師らでつくる「伊那谷絵手紙の会」会員の作品や会員が指導する講座生らの作品のほか、伊那市民から寄せられた作品など約450点と、中野区の愛好者の約160点を展示。ほのぼのとした優しい雰囲気の作品が並び、訪れた人の目を楽しませている。

作品展は5縲・月の1カ月間にわたり、中野ブロードウェイでも開かれた。同商店街の管理組合理事長で伊那市荒井出身の伊那市ふるさと大使、久保村昭衛さんとのつながりから実現の運びとなった。倉科会長は「今後もさらに交流を深めていければうれしい」と話している。

8月31日まで。午前9時30分縲恁゚後5時。。入場無料。体験教室(300円・7月27日、8月7、10、20日)もある。 -

ドリーム・ベースボール

プロ野球の往年の名選手が野球を通じて地域と交流する「宝くじスポーツフェア ドリーム・ベースボール」が20日、伊那市の県伊那総合運動公園野球場で開かれた。そうそうたる名選手が名を連ねる名球会とOBクラブの24人が訪れ、地元少年野球チームの選手を直接コーチしたほか、伊那市選抜チームとの試合や名球会会長の金田正一さんの講演会なども行われ、プロ野球好きにはたまらない一日となった。

-

小・中学生が藤沢川などで水生生物や水質を調査

伊那市の第21回川シンポジウム「川再発見!せせらぎウォッチング」(実行委員会など主催)が21日、長谷の黒川などを会場にあった。小・中学生や保護者ら60人余が参加。水生生物などの調査結果から、藤沢川中流と黒川中流ともに「きれいな水」と判定した。

「せせらぎ竏秩vは、水生生物や水質調査などを通じて水の環境保全を考えるねらい。例年、三峰川で取り組んでいるが、川の水が濁っていたため、会場を変えた。

小学校教諭ら7人を講師に、子供たちは水素イオン濃度(pH)を調査したり、川に入って石を動かして網に川の生き物を採ったりと夢中になった。

藤沢川では、きれいな水にすむヒラタカゲロウ、ヘビトンボ、ヨシノボリを採集。黒川では、美しい声で鳴くカジカガエルも見つけたという。

手良小学校3年生の男の子(8つ)は「川の中にこんなに生き物がいるとは知らなかった。見ているとおもしろい」と驚いていた。

観察会に先立ち、市役所で天竜川や三峰川にすむ魚を学習。水槽に入ったイワナ、アマゴなど実物を見せながら、信州高遠少年自然の家環境未来センター講師・竹松俊幸さんが「カジカは自然のバロメーター。コンクリートで固められた川で、濁流にあうと生きていけない」「ヨシノボリはハゼの仲間で、胸に吸盤がある」など魚の特徴を解説した。 -

伊那市出身・斉藤浩明さん 世界ベテラン卓球で活躍

ニッパツ(本社・横浜市)に勤める斉藤浩明さん(46)=伊那市出身=がこのほど、ブラジルのリオデジャネイロで開催された「第14回世界ベテラン卓球選手権大会」に出場した。2004年に初出場した横浜大会から3大会連続の出場となった。

大会は5月24縲・0日、世界50カ国以上から約1400人が参加し、40歳以上の各男女年代別のシングルス、ダブルスで競った。出場したシングルスは予選リーグ(2勝1敗)を突破し、決勝トーナメント1回戦で敗退。ダブルスは日本テレビ系の番組「笑点」でおなじみ、山田隆夫さんとペアを組んで挑んだ。結果は予選リーグ敗退だったが、日本人を中心に多くの応援を得て、会場を盛り上げたという。

斉藤さんは96年3月までニッパツ駒ヶ根工場で勤務し、同4月から現在の勤務先である本社・横浜市へ異動。その後も、上伊那卓球連盟の会員として、地元上伊那の卓球愛好者との交流を続けている。

次回大会は2年後の中国・モンゴル自治区で開催。「次こそは山田さんとペアで初勝利を」と斉藤さん。「世界各国の人たちと交流できることはすばらしい。今後、上伊那の卓球愛好者と世界の愛好者との掛け橋になれれば」と話している。

山田隆夫さんとのペアで会場を盛り上げた斉藤さん(写真=本人提供) -

【NPO「トンボ谷の山育て村」会長 石原信行さん】

「人間は自然の力を借りて生きていることを自覚するべき。ここでは生きる上での基本が確認できる」

ずっと暮らしてきた名古屋市から今年4月に伊那市新山の山林に移り住み、都会の人や子どもたちとともに山の良さを実感できる場所にしようと「トンボ谷の山育て村」を立ち上げた。

名古屋市の職員だった2年前、KOA森林塾の通年コースを受講し、山についての基礎知識を学んだ。

「森林の素晴らしさを実感し、それまで漠然と考えていただけだった田舎暮らしに具体的で明確なビジョンが見えてきた。せっかく暮らすなら田んぼや畑の中ではなく、山林にしようと竏秩v

いくつかの候補地の中から、山の様子が気に入った新山に決め、約6600平方メートルの山林を購入した。昨年5月、山林内の一部を造成し、夢だったログハウスの建築に着手。専門業者の手を借りつつ、協力を買って出た友人らとともに家造りに汗を流した。

今年定年を3年余して57歳で退職。山での暮らしを始めた。

「住むならログハウスと思っていた。壁に木の地肌が見えている風情がいい。木材は飯田産の遠山杉を使っている。今年4月に住み始めたが、最高に快適。夏になっても涼しく、名古屋の暑さとは比べるべくもない。冬も暖かいというが、これは未経験だからまだ分かりませんね」

特に気に入っているのは、こだわって手造りしたという五右衛門風呂。

「下からゆっくりと温かみが伝わってきて何とも言えないほどいい気分です」

水は深さ40メートルの井戸からくみ上げている。家にはテレビもない。 「不便な生活に見えるかもしれないが、これこそ心豊かに生きる暮らしというものじゃないかな」

◇ ◇

「トンボ谷の山育て村」は山林での生活を楽しむ場だ。

「田舎での暮らしを通じて、何か社会に貢献できることがあるのではないかと考えた。機能性優先の都会に暮らす人たちに、もっと自然の良さを理解してもらい、自然の流れの中での生活リズムを体験してもらえたら竏秩Bそんな人たちが気軽に来られるスペースを提供したい」

訪れた人たちを泊めるゲストハウスはまだ建築中だが、年内には完成させたいという。

購入した山林は以前カラマツを植林した人工林だったが、伐採された後に広葉樹などが自生し、現在は自然の雑木林になりつつある。

「だが、このまま放っておくとボウボウの山になってしまう。日本の里山は、手を入れてつくる自然ともいうべき存在。ここはほんの小さなエリアではあるが、頑張ってそんな山にしていきたい」

(白鳥文男) -

おすすめ絵本リスト「絵本だいすき!」620冊配本

心豊かな育ち願い伊那市の保育園で読み聞かせ充実

子どもたちに良い絵本と読み聞かせの楽しさを毎日味わってほしい-と願い、伊那市の保育士でつくる市保育園読み聞かせ推進委員会(小坂澄江委員長)は、初の取り組みで年齢別に選定したおすすめ絵本リスト「絵本だいすき!」の全620冊を購入し、巡回用の16キットに分けて園に配本する。18日、美篶公民館で開いた委員会で、第1回対象の16園にキットを配った。

委員会は充実した読み聞かせを研究するため06年秋に発足。市内保育園から各1人、26人の委員で構成する。

園ごとに購入する絵本の蔵書数は各園でばらつきがある。これまで明確な図書費の予算もなかったことなどから、委員会がおすすめ絵本の配本を検討。07年度の1年間かけて物語絵本、科学絵本、赤ちゃん絵本、ナンセンス絵本の4分野を意識し、絵や文の構成がしっかりして温かみがある、集団で見ることで楽しさが増す-などの基準で選んだ。

絵本や本棚など約80万円で市予算で購入。痛みを防ぐブックコートをし、年齢別の見分けシールも張った。

年齢別の40冊余を1キットとして16キットを1カ月ずつ配本。約2年間で全園に回す。毎日の読み聞かせに利用するほか、家庭にも広がるよう保護者に紹介する機会も設ける。

アドバイザーの春日由美子さんは、「ゲーム、テレビ世代で、耳で生の声を聞き理解することが少なくなっている。心の発達、コミュニケーション能力を育てるため、読み聞かせに力を入れ、子どもに本を楽しんでほしい」と話した。

1812/(木)