-

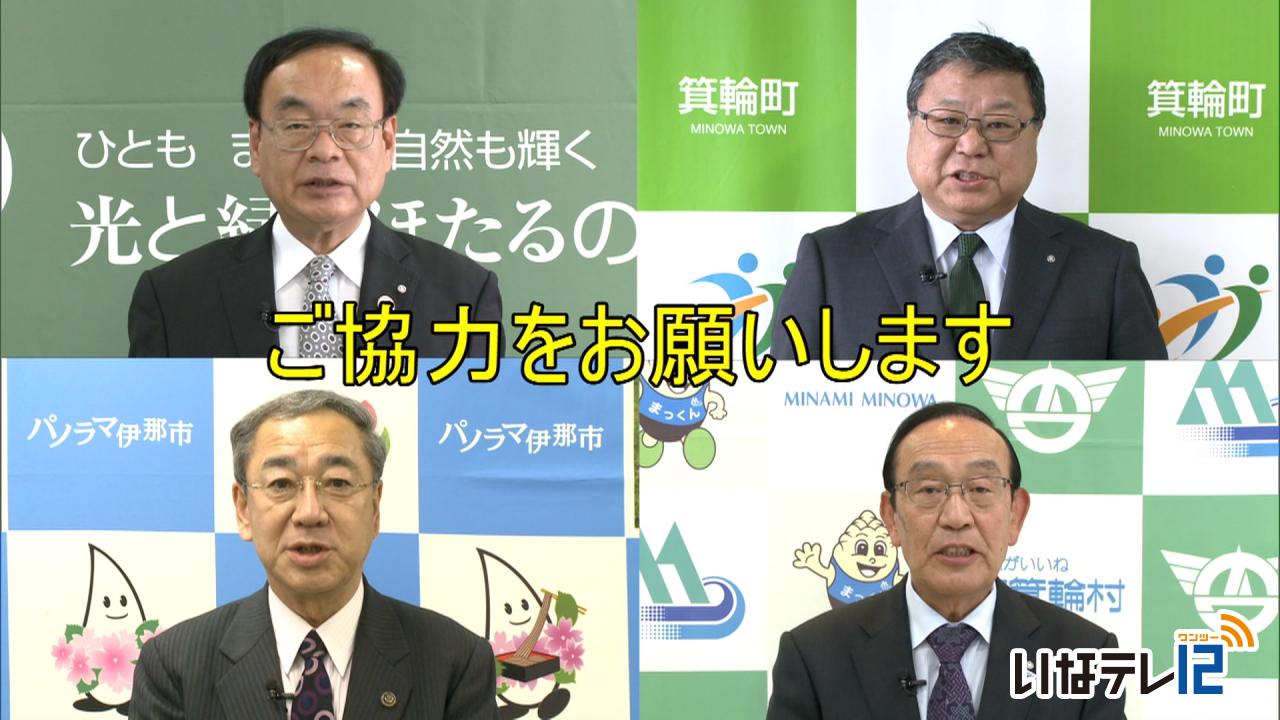

新型コロナ感染拡大防止呼びかけ

伊那市、箕輪町、辰野町、南箕輪村の各市町村長は新型コロナウイルス感染拡大防止について映像による住民への協力呼びかけを始めました。

市町村長による新型コロナウイルス感染拡大防止のメッセージは

伊那ケーブルテレビで放送するほかユーチューブでも見ることができます。 -

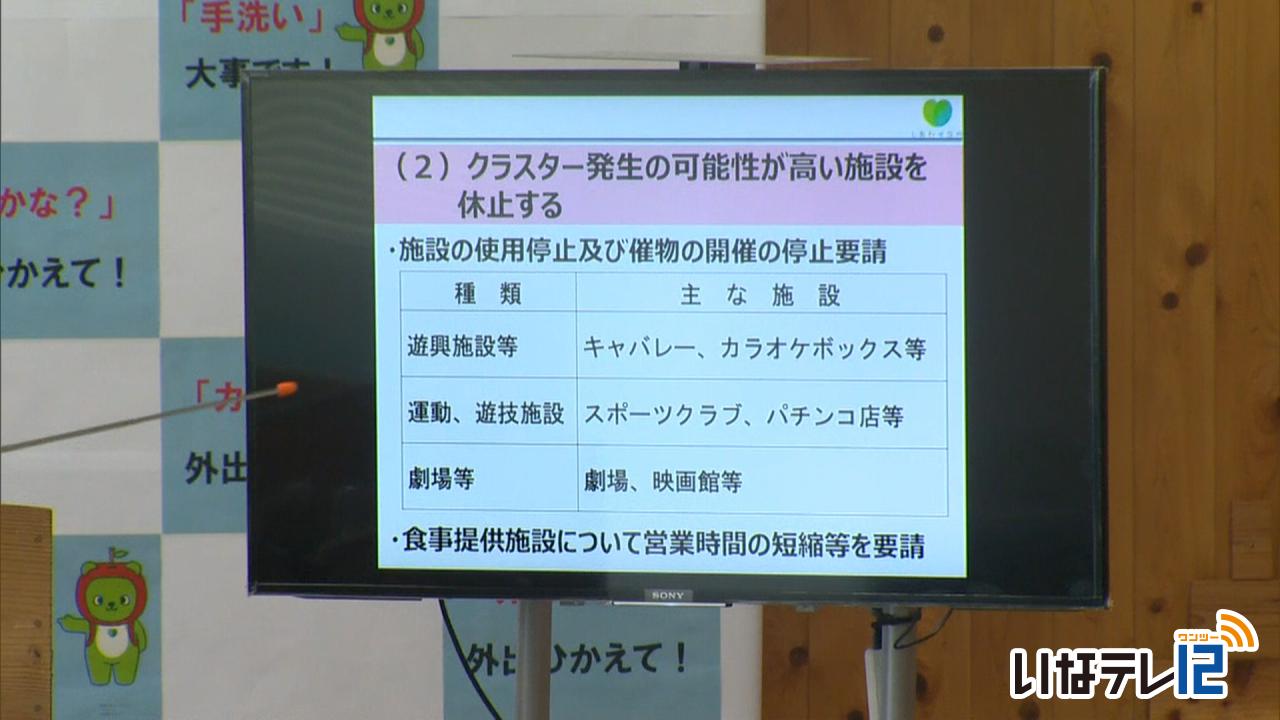

長野県が休業要請

新型コロナ感染拡大対策として、阿部守一長野県知事は、21日県庁で記者会見を開き、休業要請する職種や支援策について説明しました。

休業要請する職種は、県内すべてのキャバレー、カラオケボックス、スポーツクラブ、パチンコ店、劇場等です。

食事提供施設については、営業時間の短縮を要請し、午後8時から午前5時までは自しゅくしてもらい、酒類の提供は、午後7時までとしています。

期間は、4月23日から5月6日までですが、準備が整いしだい対応してもらいたいと協力を呼びかけました。

県の要請に協力した事業者には、協力金や支援金として30万円を支給するとしました。 -

浅川建設工業が町へ寄付

箕輪町木下の総合建設業浅川建設工業株式会社は、子どもたちの新型コロナウイルス感染防止対策に役立ててもらおうと箕輪町に100万円を20日、寄付しました。

20日は、浅川孝二社長らが役場を訪れ、白鳥政徳町長に寄付金を手渡しました。

浅川建設工業では、町内の保育園や小学校の改修や造成工事などを請け負っています。

寄付はコロナウイルス感染防止対策として教育に役立ててもらおうと行ったものです。

浅川社長は「こんな時こそお互い様。少しでも地元箕輪町の役に立てれば嬉しいです」と話していました。

白鳥町長は、「子ども達の安心・安全のため学校教育の場面で活用させていただきたい」と感謝していました。

箕輪町では、子どもたちのマスや消毒液、非接触型の体温計の購入にあてるということです。

-

施設の休業・イベント中止情報

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響で、観光施設などの休業を延長します。

休業が延長となるのは、ながた荘、ながたの湯、ながた自然公園キャンプ場・マレットゴルフ場、萱野高原キャンプ場、信州かやの山荘です。

休業期間は5月10日までで、状況により変更となる場合があります。

イベント中止情報

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止情報です。

5月21日から伊那市のかんてんぱぱホールで予定されていた美濃焼伝統工芸士 佐藤公一郎 作陶展は中止となりました。

5月29日に箕輪町文化センターで予定していた「真打ち競演」の公開収録は中止となりました。

毎年5月に開催している箕輪町の子育て用品リユース会は中止となりました。

-

松島神社例大祭 縮小し実施

箕輪町松島にある松島神社の例大祭の本祭りが、19日行われました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、毎年行っている浦安の舞の奉納などは中止し、縮小しての実施となりました。

神社には氏子総代などが集まり、例大祭の神事が行われました。

例年は、境内に露店が並び、宵祭りと本祭りを合わせると400人ほどの人出があるということですが、今回は縮小されました。

地区の小学6年生の浦安の舞も計画されていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となりました。

ある氏子は、「毎年、地区の安泰を祈っているが、今年は特に禍が起きないように、新型コロナウイルスの終息を強く祈った」と話していました。

-

箕輪町新たなコロナ対策融資施策の創設をすすめる

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響により資金繰りが厳しくなった企業などを支援しようと、新たな融資制度の創設を進めています。

17日は、町役場で新型コロナウイルス感染症経済緊急連絡会が開かれ、融資制度の概要が説明されました。

新たな制度は、融資上限額を3,000万円とし、当初3年間を実質無利子で利用できるものです。

県の新型コロナウイルス対策支援資金から借り換えも可能とします。

箕輪町では、今月1日から新型コロナウイルス緊急対策資金として中小企業などの資金繰りを支援していて、7日までに46件の申し込みがあり、総額6億200万円の融資額を見込んでいます。

町の年間の融資平均額を超えたことから、現行のコロナ対策の資金制度をいったん休止し、今回の民間金融機関を通じた融資制度の準備を進めているということです。

町では、今後国や県の方針を踏まえ、各金融機関と協議し、制度創設を進めたいとしています。 -

伊那食品 店舗等臨時休業へ

新型コロナウイルスの影響により伊那食品工業は、かんてんぱぱガーデンと全国のかんてんぱぱショップの臨時休業を発表しました。

伊那食品工業は、緊急事態宣言の発令や感染拡大を防ぐため、4月18日土曜と19日日曜、4月25日土曜と26日日曜、昭和の日の29日水曜と、5月2日土曜から6日水曜までの期間、かんてんぱぱガーデンとかんてんぱぱショップの臨時休業を決めました。

5月6日以降については、今後の情勢により検討するとしています。 -

箕輪町・南箕輪村小中学校休校延長

新型コロナウイルスの影響で箕輪町と南箕輪村の教育委員会は、小中学校の臨時休校を来月6日まで延長することを決めました。

箕輪町と南箕輪村の小中学校は今月23日まで臨時休校としていましたが、国や県の方針を受け来月6日まで休校期間を延長することを決めました。

学童クラブについてはこれまでと同様に行い、中学校の部活は実施しないとしています。

箕輪町と南箕輪村の教育委員会では、今後の子どもたちの学習支援として動画などを活用していく考えです。

伊那市教育委員会では、午後4時現在、県の方針をふまえ、結論を早急に出すとしています。

-

テレビdeお花見 みのわ天竜公園

新型コロナウイルスの影響で花見や宴会など自粛要請が出される中、伊那ケーブルテレビでは、テレビでお花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

13回目は、箕輪町松島のみのわ天竜公園の桜をお届けします。

みのわ天竜公園は、ソメイヨシノ40本、オオヤマザクラ17本、ヤマザクラ5本、シダレザクラ2本が植えられています。

みのわ天竜公園は、平成2年度に完成し親水公園として町民に親しまれています。

町内の桜の名所の一つです。桜の木も樹齢30年を超えています。

箕輪町のみのわ天竜公園の桜でした。

-

テレビDEお花見・中曽根の権現桜

新型コロナウイルスの影響で花見や宴会など自粛要請が出される中、伊那ケーブルテレビでは、テレビでお花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

12回目の15日は、箕輪町中曽根の権現桜をお届けします。

中曽根の権現桜は樹齢1,000年ともいわれるエドヒガン桜です。

高さ約18メートル・幹の太さ約10メートルだということです。

県の天然記念物に指定されています。 -

箕輪町屋外スポーツ施設利用制限

新型コロナウイルスの影響による、箕輪町の屋外施設利用制限についての情報です。

箕輪町の番場原第1グラウンドと第2グラウンド、番場原テニスコート、上古田グラウンド、沢グラウンド、山の神マレットゴルフ場は、利用が制限されます。

期間は4月15日(水)から5月10日(日)までとなっています。 -

今年のみのわ祭り中止決定

7月18日に予定されている第32回みのわ祭りについて、実行委員会会長の白鳥政徳町長は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とすることを14日決めました。

14日はみのわ祭り実行委員会の荻原直己実行委員長ら4人が役場を訪れ、実行委員会会長の白鳥町長に、「中止」とする実行委員会としての方向性を伝えました。

みのわ祭り実行委員会では、新型コロナウイルスの感染が拡大し国内で緊急事態宣言が発令されたことや伊那保健所管内でも感染者がでたことから、花火も含めすべて中止とする方向で協議したということです。

実行委員会の報告を受け、白鳥町長は、第32回みのわ祭りの中止を決めました。

祭りの予算として今年度は約800万円が盛られていて、白鳥町長は「予算を不執行とするのではなく、経済対策も含め町民が元気になってもらえるような方策を検討していきたい」と話していました。

みのわ祭りが中止となるのは、豪雨災害があった2006年、東日本大震災があった2011年に続き3回目です。

-

テレビDEお花見・追分の枝垂れ桜

新型コロナウイルスの影響で花見や宴会など自粛要請が出される中、伊那ケーブルテレビでは、テレビでお花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

10回目の13日は、箕輪町松島の追分の枝垂れ桜をお届けします。

追分の枝垂れ桜は平成5年に松島区の区制100周年を記念して植えられました。

約40本の桜は今が見ごろです。

箕輪町観光協会によりますと、今週いっぱい楽しめるということです。

-

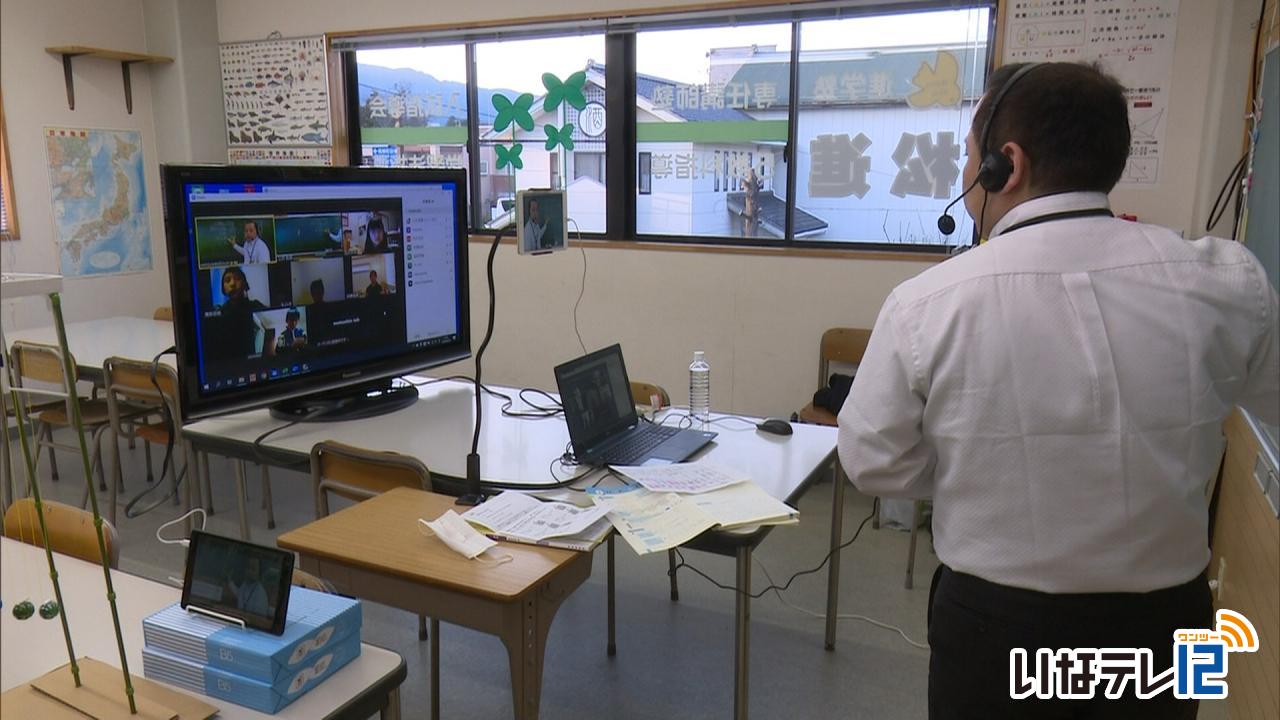

松進でオンライン授業スタート

箕輪町松島に本部を置く学習塾「松進」は、新型コロナウイルス対策としてオンラインの授業を、9日からスタートしました。

この日は、箕輪校で小学5年生の算数の授業がオンラインで行われました。

講師の三澤拓哉さんが、6人の生徒とモニターを通して授業を進めていました。

松進では、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、先月からオンライン授業の準備を進めてきました。

新学期の開始に合わせて、9日から授業がスタートしました。

生徒は、自宅のパソコンやスマートフォンを使って、授業に参加します。

オンラインで生徒が講師に質問をすることができます。

松進では、授業で理科の実験も行っていて、きのうは振り子の実験も行われました。

松進では「生徒たちの学力の向上につなげたいが、塾に生徒を集めることは感染のリスクがあることから当面の間オンラインで授業をしたい」と話しています。

保護者からは、学力の向上と安全の両方に配慮してもらいありがたいなどの声が寄せられたということです。

-

箕輪町郷土博物館あり方提言「改修必要」

箕輪町郷土博物館の今後のあり方について検討してきた協議会は、10日、白鳥政徳町長に、「改修が必要」とする提言書を手渡しました。

10日は、協議会の丸山 平治会長らが、役場を訪れ、3年間かけて検討してきた内容を白鳥町長に提言しました。

箕輪町郷土博物館は、1974年に開館し町内の資料を収集・保存・展示してきました。

施設が老朽化していて、耐震性が不足しているほか、地震などで建物が倒壊するとアスベストが飛散する可能性があるなど、安全性に問題があるとしています。

また、様々な美術品が収集されていますが空調設備を含め、管理する収蔵庫も不足しています。

協議会では、資料の保存・活用が機能的に行われ、多くの住民が気軽に利用できる施設として改修することなどを提案しました。

丸山会長は、「新型コロナへの対応や、財政状況など課題はあるだろうが、安全性の面で改修が必要だ」と話していました。

白鳥町長は「このままにしておくわけにはいかない。改修に向けて検討していきたい」と答えていました。

-

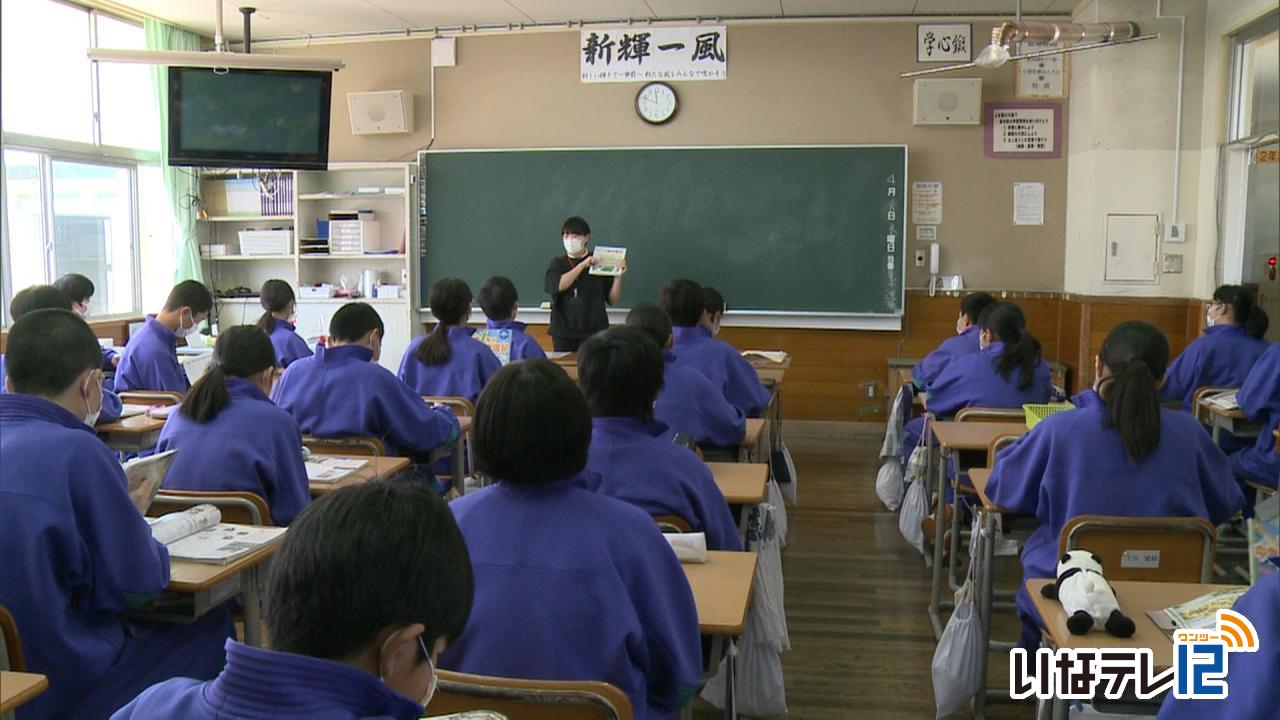

箕輪中 臨時休校前に特別時間割

箕輪町の箕輪中学校は、10日から23日まで臨時休校となることを受け、9日、20分12コマの緊急特別カリキュラムを組んで生徒たちに休校中の学習のやり方を指導しました。

国語や数学のほか、音楽や体育など9科目を、それぞれ20分に凝縮し、12コマの授業が行われました。

9日から新年度の授業が始まる予定だったことから、教諭と生徒の顔合わせを兼ねた時間となりました。

教諭たちは、休校中にどのように学習を進めていけばよいかを指導したほか、生徒が教科に興味を持てるような宿題を出していました。

伊那ケーブルテレビでは、箕輪町教育委員会と学校の協力を得て、きょう、学年ごとの12コマ、合わせて36コマを撮影しました。

休校中にもこの授業の様子を視聴し学習に役立ててもらいたいというものです。

撮影した授業の時間は合わせて6時間で、13日月曜日から、午前9時からの午前の部3時間、午後1時からの午後の部3時間に分け放送していく予定です。

-

箕輪町上古田でスイセン 見ごろ

箕輪町上古田の地元有志で作る「これからの農業を考えるEグループ」が遊休農地で育てているスイセンが見ごろとなっています。

-

新型コロナで箕輪町・白鳥政徳町長 メッセージ

7都府県に緊急事態宣言が出され、伊那保健所管内でも3人の感染者が発生した状況を受け、箕輪町の白鳥政徳町長は、8日、町民向けにメッセージを発表しました。

「新型コロナウイルス感染症が世界的規模で猛威をふるい、国内においても感染源のわからない患者数が継続的に増加し、国では「緊急事態宣言」を発出、指定された7都府県では感染拡大防止 措置が始まっています。

箕輪町におきましても、感染を拡げないため取り組みを進めておりますが、上伊那地域でも複数の感染事例が報告され、予断を許さない状況にあります。

長野県知事からもメッセージがありましたが、以下の点について、改めてお願いをしたいと思います。

○ すべての町民の皆様は、人混みを避け、人との接触機会を減らすなど、感染防止に最大の注意を払ってください。

○ 感染拡大を防ぐため、緊急事態宣言が出された地域への往来は 行わないでください 。

○やむをえず指定地域から 帰省された方は 、来町後2 週間の不要不急の外出

自粛をお願いします。」

-

テレビDEお花見・上ノ平城跡の一本桜

新型コロナウイルスの影響で花見や宴会など自粛要請が出される中、伊那ケーブルテレビでは、テレビでお花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

5回目の8日は、箕輪町南小河内の上ノ平城跡の一本桜をお届けします。

上ノ平城跡に咲く一本のコヒガンザクラで、樹齢は80年以上です。

上ノ平城跡のシンボルとして親しまれ町の保存樹木に指定されています。

箕輪町南小河内の上ノ平城跡の一本桜でした。 -

箕輪町で公共施設の休館決まる

箕輪町役場で7日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開かれました。

会議は、冒頭のみ公開されました。

箕輪町によりますと、町内の屋内体育施設は、当初4日5日までの休館期間を5月10日まで延長します。

郷土博物館は、当面の間休館となります。

ながたの湯、ながた荘は、8日から21日(火)まで休館となります。

松島の障害者利用施設、みのあ~るは、10日から当面の間利用休止となります。

箕輪町図書館は、予約を受けた場合のみ本の貸し出しをするということです。

また、住民環境課の窓口は、レイアウトを変え、訪れた人の密接・密集を避けるため、間隔を空けます。

保育園は、通常通り園児の受け入れが行われ、小中学校も通常通り授業が行われます。

-

労協ながの 次亜塩素酸水を箕輪町に寄贈

長野市に本部をおく企業組合労協ながのは、手指の消毒や消臭に使われる次亜塩素酸水を、3日に箕輪町に寄贈しました。

3日は、労協ながのの鈴木友子理事長ら3人が役場を訪れ、10リットル入りの次亜塩素酸水7箱を町に贈りました。

労協ながのによりますと、次亜塩素酸水は塩酸か塩化ナトリウムを電気分解することによって得られる水溶液で、噴霧することでウイルスを活動できなくする効果があるということです。

アルコールが入っていないため、子どもやペットのいる環境でも安心して使えるということです。

労協ながのは、町の委託を受け子育て支援センター「みのわ~れ」を管理・運営していることが縁で、今回労協の本部で製造している次亜塩素酸水を寄贈することにしました。

次亜塩素酸水は、町内の保育園で使用するということです。

また、1箱7,500円(税別)で販売していて、注文は上伊那生協病院の売店とみのわ~れで受け付けています。 -

交通安全鶴を寄贈

宮田村の中城忍夫さん(74)は、6日から始まった春の交通安全運動にあわせ、折り鶴5セットを伊那警察署に贈りました。

ケースの中の折り鶴は、親鶴

2羽、子鶴2羽の4羽の鶴を1枚の手すき和紙から作っています。

家族ぐるみの交通安全を表現したということです。

交通安全を祈った交通安全鶴ということで、左右確認、ゆずりあい、シートベルトなどのメッセージも添えられていて、すべてがつながっています。

交通安全鶴は、伊那警察署と管内の交番に贈られました。

中城さんは、伊那市や駒ケ根市などで折り鶴教室を開いていて、事故ゼロを思い制作したと話しています。

伊那警察署の土屋秀夫署長は、「思いを込めて作っていただいてありがたい」と感謝していました。

折り鶴は、訪れる人たちの目にとまるよう、玄関付近に飾られる予定です。

-

箕輪東小学校で入学式

入学式シーズンを迎え、4日は箕輪町と南箕輪村の小中学校で入学式が行われました。

このうち箕輪東小学校では、新1年生19人が学校生活をスタートさせました。

今年度箕輪東小学校に入学したのは男子11人、女子8人の合わせて19人です。

教室では、新1年生が保護者と一緒に持ち物の確認をしていました。

式が始まり、田原克彦校長が「学校が始まったら、自分から進んで挨拶をしましょう」と児童に呼び掛けていました。

その後、新1年生は歌を披露しました。

式が終わると、担任の伊東美水教諭が、「とまとと似ている名前です。これからよろしくお願いします。」と自己紹介していました。

-

パカパカ塾 新体制で活動始まる

子どもたちがポニーの飼育を中心とした体験学習を行っている

箕輪町のパカパカ塾の代表が設立者の春日幸雄さんから元塾生の御子柴貴大さんに今年度変わり新体制での活動が始まりました。

御子柴さんは中学の2年3年とパカパカ塾の塾生としてポニーの世話をしていました。

社会人となり2016年から設立者で代表の春日幸雄さんとともに塾の管理運営を行い3月末で春日さんが引退したことから新しく代表となりました。

パカパカ塾は2001年に動物の飼育を通じて子どもたちの健全育成を図ろうと元教諭の春日幸雄さんが設立しました。

年に1度ポニーのレースを開催するなど子どもたちが動物と触れ合う機会を作る活動を行ってきました。

塾の運営を御子柴さんに引き継ぐことについて春日さんは「今の

世相でやっていくことは大変だが若い力と自分の感度で試していってもらいたい。」と話していました。

パカパカ塾は箕輪町一の宮にありましたが木下のKOA株式会社の敷地を借りることになりました。

御子柴さんは小学1年生から中学2年生までの塾生9人とともに活動を始めます。 -

上伊那産のアルストロメリア注文販売

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響でイベントが自粛となり消費が減少している花き農家を支援しようと、上伊那産のアルストロメリアの注文販売を行っています。

2日、役場に職員向けに事前に注文していた上伊那産のアルストロメリアが届きました。

JA上伊那から、新型コロナウイルスの影響でイベントの自粛などが相次ぎ農産物の消費が減少してることから、農家支援として職員向けの花の販売の依頼があったということです。

職員だけでなく町民にも花を買って楽しんでもらおうと注文販売をすることにしました。

1束10本入り税込み1,000円です。

花の注文は、箕輪町役場産業振興課農業振興係で、9日(木)まで受け付けています。

電話または窓口で直接注文し、引き渡しは23日(木)午後1時~午後5時15分までです。

【箕輪町産業振興課農業振興係】

電話79-3111

内線164・168 -

箕輪町屋内スポーツ施設休館

新型コロナウイルスの影響による箕輪町内の屋内スポーツ施設、休館のお知らせです。

箕輪町では、町民体育館、武道館、社会体育館、藤が丘体育館、

学校開放の各小学校体育館、ながたドームを新型コロナウイルス感染拡大防止のため4日から来月10日まで休館とします。

-

市町村で退職者辞令交付式

年度末を迎え各市町村では31日付けで退職する職員に辞令が交付されました。

伊那市の辞令交付式が31日市役所で行われ白鳥孝市長から定年退職者など27人に人事通知書と感謝状が手渡されました。

退職者の内訳は定年退職が23人早期退職が4人となっています。

白鳥市長は「人口減少、少子高齢化に歯止めをかけなければならない。退職したあとも一緒になって考え行動してもらいたい」と呼びかけていました。

退職者を代表して保健福祉部の廣瀬宗康部長があいさつしました。

なお箕輪町では13人、南箕輪村では4人が退職となっています。

-

町地域おこし協力隊 退任式

箕輪町の地域おこし協力隊員3人の退任式が30日に、役場で行われました。

今年度で退任するのは、千葉県出身の五十嵐裕子さん、同じく千葉県出身のルーカス尚美さん、東京と箕輪で飲食店を経営する三浦俊之さんの3人です。

五十嵐さんは、平成29年4月に着任し、町の魅力発信と移住定住に取り組んできました。

現在は、得意の裁縫技術を活かし手作りマスクを製作していて、引き続き箕輪に住んで手芸教室を開く計画です。

ルーカスさんは、平成29年4月に着任し、インバウンドの推進や観光事業のサポートを行ってきました。

去年9月に町内にゲストハウスをオープンし、引き続き誘客に取り組んでいくということです。

三浦さんはコロナウイルスの影響で訪れることができなかったため、テレビ電話での出席となりました。

三浦さんは、平成30年2月に着任し、食を通じた農産物の魅力発信に取り組んできました。

現在、自身の店舗で使用する農産物を町内で栽培していて、今後は米づくりも始める計画です。

白鳥政徳町長は、「それぞれのミッションの中で成果をあげてくれた。今後は新たな立場で活躍してほしい」と感謝していました。

町では、来月から愛知県在住の太田清美さんを協力隊員に任命し、移住定住に取り組んでもらうことにしています。 -

イワナやアマゴ「木の渓流魚展」

箕輪町松島の柴和彦さんによる「木の渓流魚展」が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場にはイワナやアマゴなど木彫りの作品約200点が並んでいます。

作品はウロコやヒレの筋などが細かく彫られアクリル絵の具で色付けされています。

渓流釣りが趣味だという柴さんは釣った魚を木彫りで表現したいと独学で作品作りに取り組むようになり展示会は今回で10回の節目を迎えます。

作品作りを始めてからは魚の色あいや形をよく観察するようになったということです。

アマゴが飛び跳ねている様子を表したこの作品は目の透明感や

口の中の色にもこだわった作品だということです。

会場には木彫りの渓流魚のほかに流木や朽ち木で作った花台や花入れも展示されています。

木の渓流魚展は4月1日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

町の役に立ちたい57%

箕輪町は17歳の町民を対象とした意識、生活実態調査をまとめました。

調査では57%の人が将来、町のために役に立ちたいと回答しています。

調査は行政施策に反映させようと毎年行われていて今回は対象となる箕輪町在住の17歳276人のうち120人から回答がありました。

今回初めて加えられた「将来、町のために役に立ちたいか」という質問には57%が「役に立ちたい」15%が「役に立ちたいとは思わない」26%が「どちらともいえない」と回答しています。

町への愛着度については75%が「感じている」と回答していて前回より2.5ポイント減少しています。

生活で満足している理由については「自然環境が恵まれている」が67%で最も多く、不満の理由については「飲食店や娯楽施設が少ない」が87%で最も多くなっています。

町では若年層の生活実態を把握することで移住定住につながる施策の参考にしていくとしています。

237/(水)