-

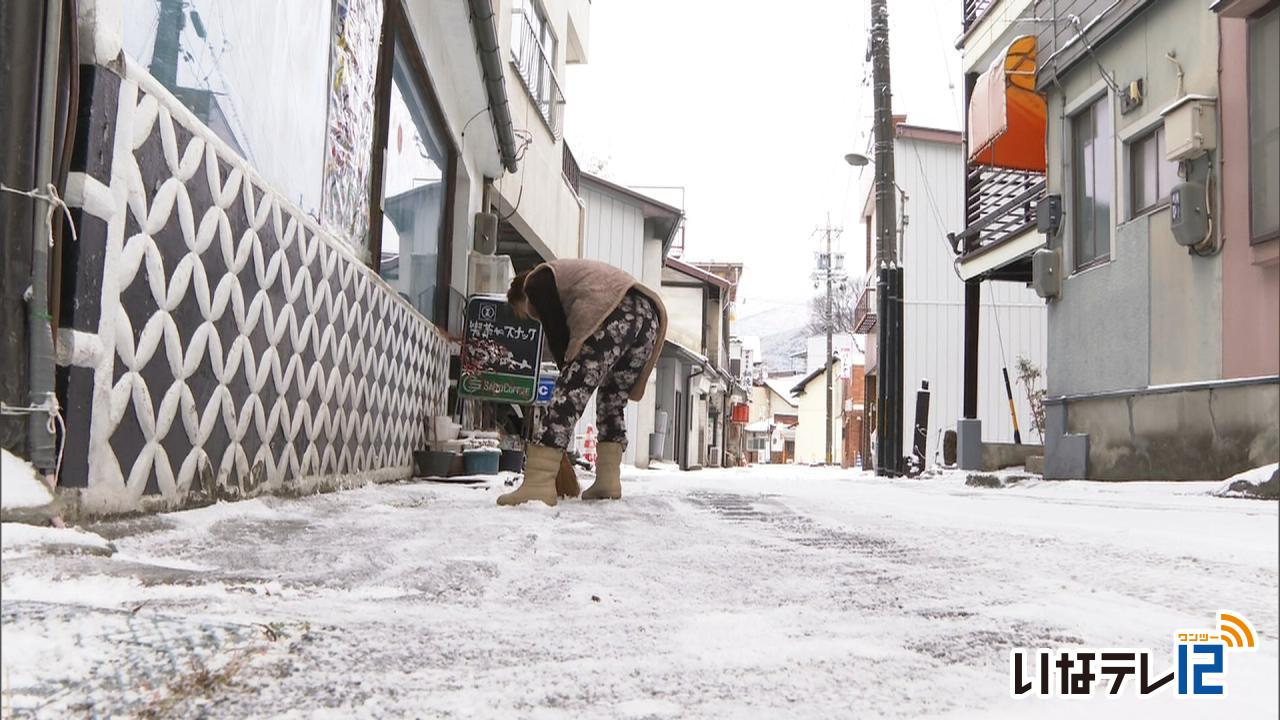

今季初のまとまった雪

7日から、全国的に雪が降りました。

伊那地域でも、今シーズン初めてまとまった雪が降り、住民が雪かきなどに追われていました。

上伊那広域消防本部の観測によりますと、午前7時に6センチの積雪があったということです。

また、8日の伊那地域の最高気温は午後4時現在、氷点下0.1度までしか上がらず、真冬日となっています。

今シーズン初めてのまとまった雪となり、伊那市街地では商店主らが雪かきをしていました。

8日は衆議院選挙の投票日です。

雪が少し残る中、投票所となっている伊那市の伊那図書館は、午後になると出足が回復し、投票に足を運ぶ人たちの姿が見られました。

雪の影響で午後4時現在、中央自動車道は、山梨県の一宮御坂インターチェンジから東京都の八王子料金所までの上下線が通行止めになっています。

高速バスは、新宿線が午前7時50分頃からの、ほとんどの便で運休となっています。 -

伊那文化会館の舞台裏を探検

普段見ることのできない舞台装置などを見学できる「ぶたいうら探検隊」が8日に伊那市の伊那文化会館で開かれました。

イベントでは、どん帳を開けるために、隠された合言葉を探しながら館内を探検しました。

スポットライトなどの照明を当てる場所や、演者が使う楽屋など、普段見ることのできない場所を探検しました。

様々な場所に宝箱があり、その中に合言葉が入っています。

最後の宝箱を開けてそろった言葉は「きたざわりこう」

どん帳が開くと、北沢理光館長が登場し、一曲披露しました。

その後、照明や音響などが体験できるコーナーが設けられました。

このイベントは、伊那文化会館をより身近に感じてもらおうと毎年行っているものです。

この日は上伊那の親子およそ30人が参加しました。

-

伊那地域0.1度寒い一日

7日の伊那地域は日中の気温が0.1度までしか上がらず、寒い1日となりました。

長野地方気象台は、大雪に関する気象情報を午後3時55分に発表しました。

上伊那の、午後6時からの24時間の降雪量は多いところで15センチの予想となっています。

-

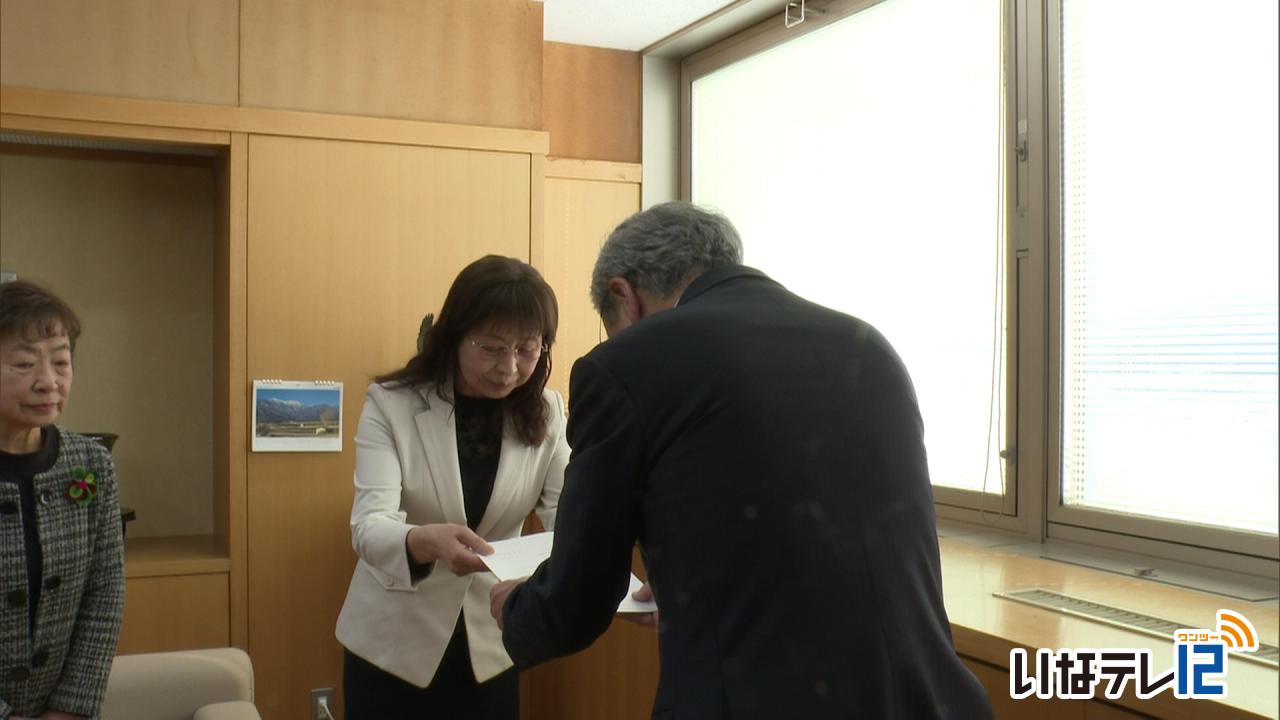

伊那市国保税率 来年度引き上げへ

伊那市国民健康保険運営協議会は、国保税に来年度から導入される国の子ども・子育て支援分を上乗する改定案について、諮問通りとする答申を6日に行いました。

6日は協議会の小林眞由美会長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に答申書を手渡しました。

答申では、これまでの基礎課税率や後期高齢者支援金課税率、介護納付金課税率については据え置きとしていますが、来年度から導入される国の子ども・子育て支援分を上乗するとしています。

年間で、所得割が0.3パーセント、被保険者1人あたり1,100円、1世帯あたり1,000円が子ども・子育て支援分として上乗せされます。

小林会長は「本来は国保税が上がらないことが望ましいが、子どものために大切だという意見もあり諮問通りとした」と話しました。

-

鉾持神社 祈年祭前にどぶろくの仕込み

伊那市高遠町の鉾持神社で3日、11日の祈年祭に向けて、どぶろくの酒母の仕込みが行われました。

鉾持神社の社務所で仕込みが行われました。

高遠町の酒蔵、仙譲の黒河内貴社長と、伊藤光森神主、氏子総代が仕込みを行いました。

焚き上げた伊那市産の酒米ひとごこち5キロに米麹を加え、さらに乳酸を加えて混ぜて、どぶろくの元になる酒母を作ります。

鉾持神社では2023年から仙譲の協力を受けてどぶろく作りを行っています。

仕込んだものは、仙譲で発酵させ、アルコールおよそ6パーセントのどぶろくになります。

どぶろくは、11日の鉾持神社祈年祭で神前に供えられ、社務所の前でも振舞われます。

今年は甘酒の提供もあるということです。

-

竹松旅館 つるし雛展示

伊那市高遠町の竹松旅館の蔵でつるし雛が飾られています。

つるし雛は竹松旅館女将の竹松志げ子さんの妹、福島喜代美さんが作ったものです。

つるし雛は竹松旅館から50mほど西にある蔵の中に飾られています。

古布で作られていて、金魚や鳩の形のものもあります。

福島さんがおよそ10年前から作り続けているものだということです。

つるし雛は一年中飾られていて、竹松旅館に連絡をすると見学することができます。

多くの人に見てもらおうと11日のだるま市の日には蔵を開放するということです。 -

あるしんリポート 景気見通し「改善」も厳しい状況続く

アルプス中央信用金庫が四半期に一度発表している「伊那谷・経済動向中小企業景気レポート」の特別調査によりますと、今年の景気見通しは1年前の調査と比べ14ポイント改善したものの、厳しい状況が続くと予想していることが分かりました。

調査は、あるしんの取引先企業183社を対象に行われたものです。

それによりますと、「自社の景気見通し」について、「良い」と回答した企業は16.4%、「悪い」は41.2%で、「良い」から「悪い」を引いた値は-24.8でした。

前の年の-38.8と比べ14ポイント改善しているものの、依然として厳しさが続く予想となっています。

業況が上向く転換点については、「1年以内に良好感が出る」と回答した企業の割合は全体の43.8%でした。

一方で、「見通しは立たない」と回答した企業は31.9%で、業種別では、サービス業が41.2%と最も多くなっています。 -

信州みのわ竹細工の会 作品づくり

箕輪町沢で活動する信州みのわ竹細工の会は、ざるなどの作品づくりに取り組んでいます。

5日は箕輪町沢にあるビニールハウスでは、会のメンバー7人が作品づくりを行っていました。

会長の北澤公仁さん90歳は、15年ほど前に独学で竹細工をはじめ、仲間を増やしてきました。

竹は1年もののスズタケが中心で、メンバー全員で南小河内の山から採ってきたものを使っています。

ざるやコーヒードリッパーを作っていて、去年は会の活動を広く知ってもらおうと、ロゴマークも制作しました。

ほかに、黒竹をワンポイントに使ったデザインにも挑戦しています。

ハウスの中は、冬でも25度ほどと暖かく、毎年箱根駅伝が終わってから製作が始まるということです。

閑農期の楽しみとして集まっていて、平日の午前9時から午後4時半頃までを作業時間としています。

途中2回のお茶の時間が決まりとなっていて、交流しながら作業を進めています。

竹細工の製作は、3月いっぱい行われます。

3月2日・3日には、箕輪町公民館の竹細工を楽しむ講座が開かれ、メンバーが講師を務めることになっています。

-

富県小の児童がそり滑り

伊那市の富県小学校の1年生が5日冬の自然に親しもうと、そり滑りを楽しみました。

この行事は、富県小学校が毎年、授業の一環として行っている「冬の遊び体験」で、会場は伊那市高遠町にある国立信州高遠青少年自然の家のそりコースです。

そりのコースは、毎年、国少の職員が整備していて、長さ100メートルと120メートルの2つのコースがあります。

今シーズンは雪が少なかったため今週、敷地内の雪を集め、コースの再整備を行いました。

5日は、このうち、比較的ゆるやかな120メートルのコースでそり滑りが行われました

1年生の児童20人は、斜面を何度もの登ってはそりで滑り、冬ならではの遊びを楽しんでいました。

慣れてくると、2人乗りでそりを楽しむ児童の姿も見られました。

富県小学校では、1年生と2年生がそり滑りを、3年生以上はスキー教室を行っています。。

国立信州高遠青少年自然の家のそりコースは、雪の状況にもよりますが、今月いっぱい利用できるということです。

そり滑りの利用料は、1人100円です。

-

東部中1年5組 ざざ虫について学ぶ

伊那市の東部中学校1年5組は、去年4月から総合の時間で昆虫食について学んでいます。

1月29日は、ざざ虫について学びました。

29日は、伊那市東春近在住でざざ虫について30年以上にわたり研究をしている牧田豊さんを講師に招き話を聞きました。

牧田さんは、名前の由来や漁法

などについて解説していました。

1番美味しく食べられる時期については、サナギになるためにエサを食べなくなり、腹が空になって雑味が無くなる冬が良いと話していました。

1年5組では去年4月から総合の時間で昆虫食について学習しています。

これまでイナゴについて学んだり、新しい食べ方を見つけようとイナゴや蜂の子、ざざ虫などを粉末状にしてクッキー作りに挑戦してきました。

今回の授業は、ざざ虫について理解を深めようと行われました。

1年5組では今後、地域の人たちに昆虫食の魅力を伝える活動をしていきたいとしています。

-

画家 垣内カツアキさん 追悼展

箕輪町に美術館を構え、去年10月に老衰のため90歳で亡くなった画家、垣内カツアキさんの追悼展が南箕輪村の地酒処叶屋で開かれています。

垣内さんは辰野町出身で生前、箕輪町富田に伊那アルプス美術館を構え数多くの作品を手掛けてきました。

南箕輪村の地酒処叶屋では、垣内さんが生前に描いた作品20点が並んでいます。

叶屋店主の倉田克美さんと妻で垣内さんの長女眞美さん。

追悼展は克美さんが多くの人に義理の父の作品を見てもらいたいと開きました。

垣内さんは油彩画を得意とし、風景や花などを中心に描いていました。

描かれている風景のほとんどは、自ら足を運んで描いたものだということです。

垣内さんが特に好きだった富士山の絵も数多く展示されています。

垣内カツアキさんの追悼展は28日(土)まで地酒処叶屋で開かれています。

期間中は作品を入れ替えながら展示するということです。

-

宮島酒店 立春朝搾り出荷

2月4日 立春。

暦の上で春が始まる日とされています。

伊那市荒井の宮島酒店では信濃錦立春朝搾りのお祓いが行われました。

午前7時、宮島酒店の蔵人や酒販店の店主など関係者が集まり、完成した立春朝搾りのお祓いが行われました。

立春朝搾りは早朝に壜詰めした酒をその日のうちに消費者に届けようというイベントで、日本名門酒会が全国の酒販店と協力して行っています。

宮島酒店の「信濃錦立春朝搾り」は伊那市高遠町山室で少ない農薬で栽培された酒米「美山錦」が使われています。

お祓いが終わると出席者が香りを確かめていました。

信濃錦「立春朝搾り」は720ml換算で2,000本分を作ったということです。

価格は1,800ml入りが税込み4,400円。

720ml入りが税込み2,200円です。

上伊那地域では、日影の酒販店「酒文化いたや」で販売されています。 -

魚沼国際雪合戦大会で伊那をPR

8日に新潟県で開かれる魚沼国際雪合戦大会に、伊那市の有志グループが伊那をPRしようと出場します。

雪合戦大会には、オリジナルの伊那谷戦隊ローメンジャーのコスチュームで出場します。

試合には6人出場する予定で、4日は3人が準備をしていました。

コスチュームは手作りで、ローメンに見立てた毛糸が頭や体に装飾されています。

出場するのはつくしんぼ保育園の保護者を中心にしたグループです。

多くの人に伊那やローメンをしってもらい、子ども達の思い出作りになればと、魚沼国際雪合戦大会に出場しています。

初出場の去年はベスト32だったという事で、今年はそれ以上の成績を目指します。

大会では試合前に判定を有利にするための物品を審判に渡す事ができます。

グループでは多くの伊那の名物をPRしようと審判に渡す物品のスポンサーを募集しています。

魚沼国際雪合戦大会は8日に開かれ、大人の部には168チームがエントリーしています。 -

権兵衛トンネル 開通から20年

伊那と木曽をつなぐ国道361号、権兵衛トンネルが開通から4日で20年を迎えました。

権兵衛トンネルは2006年2月4日に開通しました。

道路の開通により伊那・木曽間の所要時間は90分から45分に短縮されました。

2019年にはトンネル東側の道路が台風の影響で陥没し、およそ2か月の全面通行止めとなり復旧には1年間かかりました。

国が2021年に発表した直近の交通量調査では、1日に4,700台が利用しています。

-

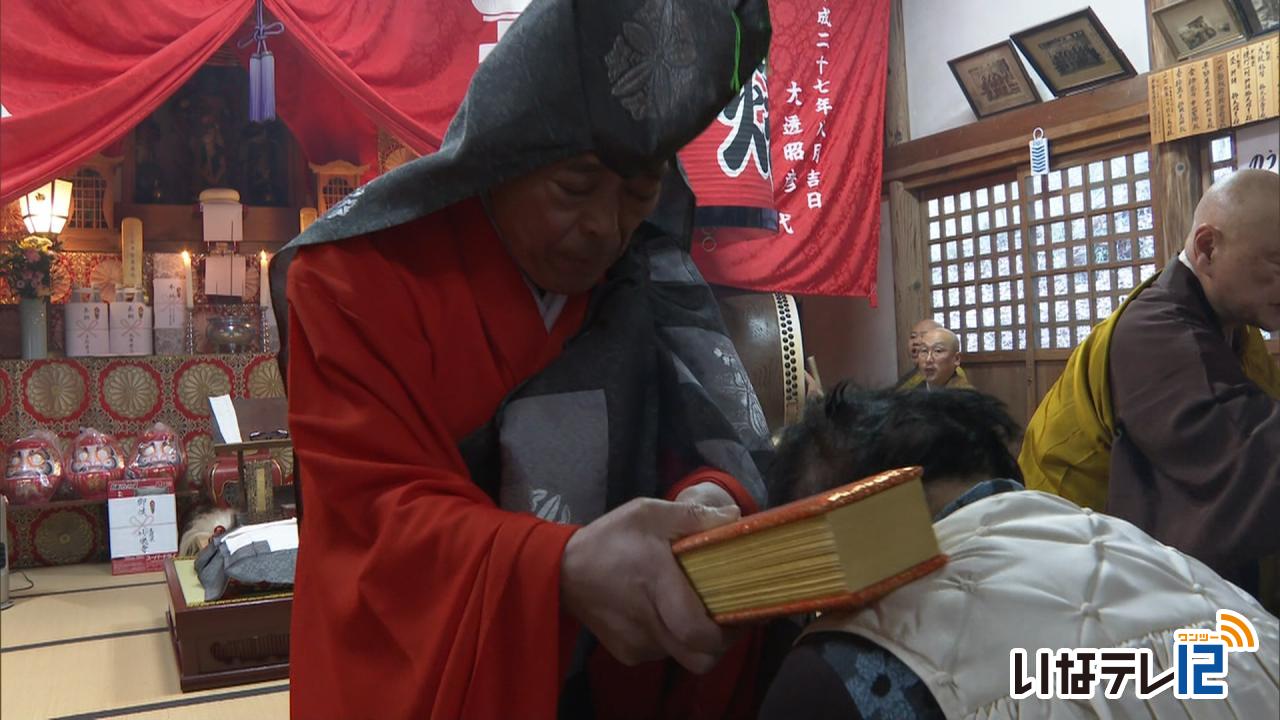

峯山寺 厄を落とす節分大般若祈祷会

伊那市高遠町東高遠の峯山寺では、厄を払う「節分大般若祈祷会」が行われました。

午前9時と11時の2回行われ、午前11時の祈祷にはおよそ30人が訪れました。

節分大般若祈祷会は、経典を上から下へ落とすようにして読む「転読」という方法で行われました。

経典は600巻という膨大な量があり、すべて正しく読み上げるには時間がかかるため、この方法で行われています。

転読が終わると、大般若経の知恵が詰まった経本で肩をたたいて厄を落とす、御祈祷が行われました。

峯山寺では、毎年節分の日に合わせ、大般若祈祷会を行っています。

大般若祈祷会が終わると、総代会が用意した福豆が配られました。

-

節分 沢保育園で豆まき

3日はは節分です。

各地で節分の行事が行われました。

箕輪町の沢保育園では、園児たちが豆まきを行いました。

遊戯室に2歳児から年長までの園児が集まり、豆まきの歌を歌いました。

歌い終わると、新聞を丸めた手作りの豆を使い「鬼は外、福は内」と大きな声で豆まきの練習を行いました。

するとそこに、2体の鬼が現れました。

鬼は保護者が務めました。

園児たちは逃げ回りながらも、鬼退治をしていました。

驚いて泣いてしまう園児もいました。

コロナ禍はそれぞれの部屋に鬼が現れましたが、久しぶりに園児が集まり、全員で豆まきを行いました。

沢保育園では「泣き虫鬼やいじわる鬼など、心の中の鬼が払えたと思います」と話していました。

初めて保護者会が手伝ったこともあり、最後は年長の園児と鬼が記念撮影をしました。

-

南箕輪村沢尻で火事

3日の午後4時20分頃、南箕輪村沢尻で火事がありました。

上伊那広域消防によりますと、火事があったのは、沢尻公民館西側の、えのき工場とみられます。

-

伊那商議所青年部 市内全ての小学校に竹馬寄贈

伊那商工会議所青年部は去年11月に行ったイベントで集めた募金で購入した竹馬を市内の全ての小学校に贈ります。

2日は、伊那商工会議所青年部の髙島祐介部長と企画委員会の宮原健委員長らが市役所を訪れ髙島部長が福與雅寿教育長に目録を手渡しました。

今回寄贈したのは、竹馬30対で市内全ての小学校1校あたり2対ずつ贈られます。

去年11月に、市内の子どもたちが店長を務めたフリーマーケットイベント「つながるキッズチャリティフリマ」で来場者や参加者から集めた募金全額とイベントの事業費合わせて、およそ2万8,000円で購入しました。

竹馬が無い小学校があることから今回寄贈しました。

髙島部長は「楽しく元気に遊んでほしい」と話していました。

福與教育長は「大切に使わせていただきます」と感謝していました。

竹馬は随時青年部のメンバーが直接各小学校に届けるということです。

-

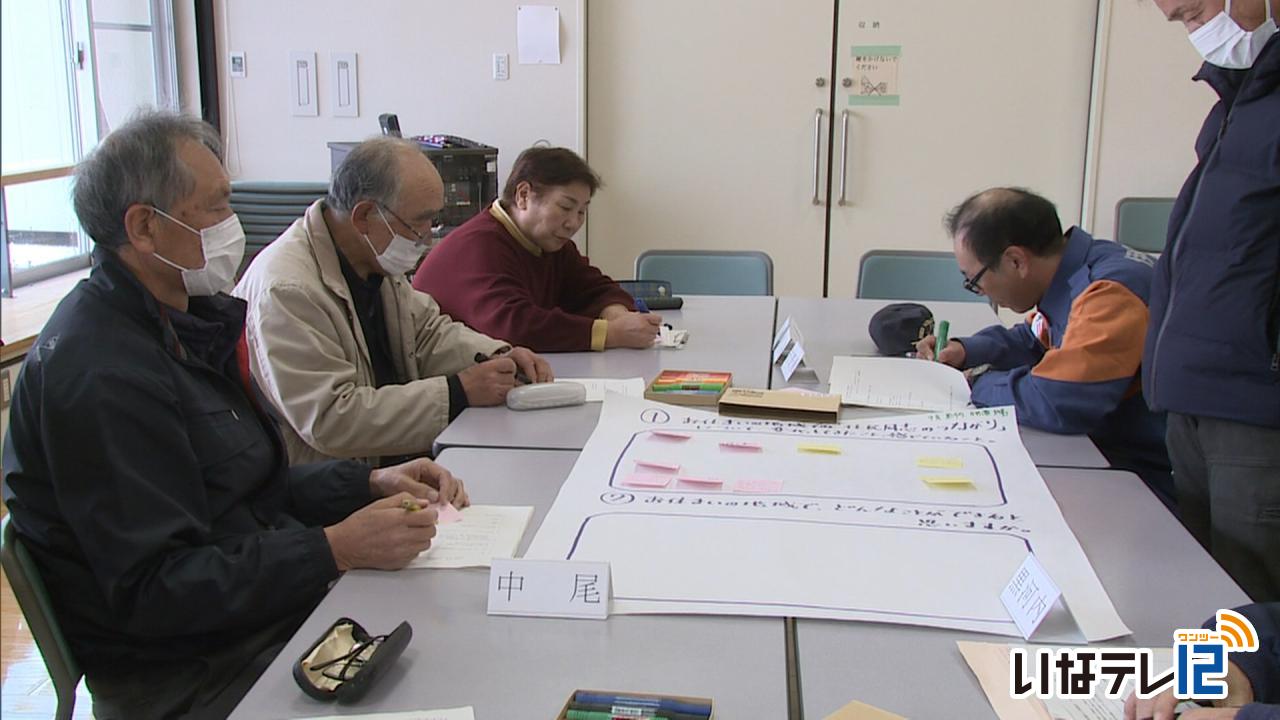

長谷地区で暮らしの座談会

高齢化が進む伊那市の長谷地区で、課題解決に繋げる「暮らしの座談会」が25日に、気の里ヘルスセンタ―栃の木で開かれました。

座談会には、長谷地区の各種団体の代表者や中学生36人が参加しました。

地区ごと4つの班に分かれ、「地域のつながり」について意見を交わすグループワークを行いました。

このうち、杉島・市野瀬・中尾・黒河内のグループは、「市野瀬では小中学生がそれぞれ2人しかいない」「コロナ禍以降集まりが少なくなった」「バスが減って移動手段に困っている」など課題をあげていました。

長谷地区は、高齢化率が40%を超えていることから、伊那市では課題解決につなげようと毎年座談会を開いています。

座談会では他に、長谷中学校、中尾区のいきいきサロン、市野瀬区のはなそう会が、事例発表を行いました。

伊那市では、座談会を参考に、今後の活動に繋げていってもらいたいと話していました。 -

みのわ温泉ながた荘 ウーパールーパー家族が集客の力に

箕輪町沢のみのわ温泉ながた荘では、スタッフが育てているペットが、集客の力になっています。

ながた荘1階受付隣りの水槽にいるのは、スタッフが育てているウーパールーパーです。

オスのルパとメスのウパ、3匹の子どもの家族です。

ウーパールーパーは、メキシコサンショウウオの俗称で、成長すると25センチほどになります。

ながた荘では、2021年からスタッフがウーパールーパーを飼い始め、2年前に卵から孵った子どもも順調に育っています。

スタッフがSNSでほぼ毎日動画を撮り成長の様子を発信していて、フォロワー数は去年6月に1,000人を超えました。

最近では、初めて訪れた利用客でもウパやルパたちの存在を知っている人がいるということで、スタッフは、「今後も短い動画で魅力を発信していきたい。」と話していました。 -

3日は節分 和菓子店では関連商品を販売

3日は節分です。

放送エリア内の和菓子店では、関連商品を販売している他、寺では準備が2日に行われました。

箕輪町三日町の「味菓町 しばらく」では、鬼の形をした上生菓子「赤鬼どん」を販売しています。

白あんをベースに、つなぎとして大和芋を練りこんでいます。

こしあんを包んでいて、上品な甘みとかわいらしい見た目が特徴です。

価格は、税込300円です。

伊那市山寺の増田屋製菓では、ことわざにもなっている鬼の武器を商品として販売しています。

看板商品のかりんとう饅頭「カリマン」を、金棒にみたてた「鬼にカリ棒」です。

アーモンドで金棒のゴツゴツ感を表現し、金粉で特別感を出しています。

価格は、税込1個200円です。

商品の販売は、赤鬼どんは今週いっぱいなくなり次第終了、鬼にカリ棒はあすまでとなっています。 -

上伊那岳風会伊那地区 初吟会

上伊那岳風会伊那地区の初吟会が、伊那市のJA上伊那本所で1月31日に開かれました。

伊那市内12の教室の生徒およそ60人が吟を披露しました。

教室ごと、ステージに上がり、漢詩や俳句を吟じました。

能登について詠った自作の俳句を吟じたり、西郷隆盛の死を詠んだ、「城山」という漢詩を吟じたり、日ごろの練習の成果を発表していました。

岳風会の下平岳渓会長は、「午年の今年、我々も馬のように力強く、会員の増強に一丸となって取り組んでいきましょう」と挨拶しました。

会では、参加者全員による大合吟「朗詠」の吟詠もありました。

上伊那岳風会には箕輪町から飯島町まで、170人が所属しています。

-

つながる上伊那~そなえフェスタ~

地域の防災をテーマにしたイベント「つながる上伊那~そなえフェスタ~」が1日、伊那市で初めて開かれ、参加者は防災への理解を深め、災害に備える意識を高めました。

このイベントは、長野県災害時支援ネットワークや一般財団法人伊那谷財団などが開いたものです。

伊那市防災コミュニティーセンターでは、防災に関するセミナーが行われたほか、女性防災士と参加者が、災害時に性別によって異なる課題や、性別役割にとらわれない生き方などについて意見を交わしました。

また、伊那市の武道館では、ぼうさい運動会が開かれ、親子が参加しました。

これは、体を動かしながら防災に関する知識などを学ぶ運動会で、東京都に本社を置く株式会社IKUSAが企画・運営を担当しました。

競技の一つ、ジェスチャーゲームでは、避難所で静かに行動する場面や、川を隔てた人に物を伝える状況を想定し、新聞やバケツなどのお題を身ぶりで伝え、正しく持ってきてもらえるかを競いました。

また、自宅から避難所まで避難することを想定した競技も行われました。

参加者は途中でぬいぐるみを救助して運んだり、新聞紙でスリッパを作ったりしてゴールを目指しました。

イベントには、上伊那地域からおよそ200人が参加し、親子連れや地域の住民が一緒に防災を学びました -

引持の伝統行事「ことはじめの念仏」

数珠を回して五穀豊穣や無病息災を願う「ことはじめの念仏」とよばれる行事が伊那市高遠町上山田の引持生活改善センターで1日に行われました。。

念仏をとなえ大きな数珠を回すこの行事は引持集落で、江戸時代から受け継がれていて、2日は地区の住民およそ20人が参加し、五穀豊穣や無病息災を祈願しました。

使用された数珠は長さ17メートル、玉の数は852個で、参加者は輪になって座り、数珠を左回りに回しながら「南無阿弥陀仏」と唱えました。

数珠の中の大きな玉が自分の前に回ってくると、頭を下げてそれぞれ願い事をしていました。

引持常会では、「地域に伝わる伝統行事を後世につなげ、今年も地域が安泰の1年になってほしい」と話していました。

-

冬の遊びで親子が自然に親しむ

冬ならではの遊びを通して親子で自然に親しむイベント歴博わくわく教室が31日、伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家で開かれました。

教室ではブルーシートを木の枠で囲い、水を張って凍らせて天然リンクで氷上カーリングボウリングが行われました。

子どもたちは、カーリングストーンを使ってボウリングのピンを倒していました。

教室ではほかにそり滑りが行われました。

参加者は長さ約100メートルのコースを滑り楽しんでいました。

伊那地域の朝の最低気温は午前7時21分に平年より1.8度低い、氷点下8.4度を記録しました。

歴博わくわく教室は冬の遊びを通して親子が触れ合う機会にしてもらおうと高遠町歴史博物館が開いたもので上伊那の家族約45人が参加しました。

-

伊那市で信州フラワーショー

長野県内で生産された切り花や花木の品質や技術を評価する品評会「信州フラワーショー ウィンターセレクション」が、伊那市のJA南信会館で、29日と30日の2日間、開かれました。

この品評会は、JA全農長野が年に2回、長野市と伊那市で開催しているもので、冬の切り花栽培が盛んな伊那市では「ウィンターセレクション」として行われています。

アルストロメリアやダリア、アネモネをはじめ、レンギョウやサクラの花木類など、県内各地から合わせて368点が出品されました。

中でも、上伊那地域が全国一の生産量を誇るアルストロメリアは、多くの作品が並びました。

品評会では、切り花の色や形、病害虫の有無といった品質に加え、

花の束ね方や全体のまとまりなども評価の対象となり最高賞の農林水産大臣賞には飯島町の有賀美和さんのアルストロメリア「ミストラル」が選ばれました。

有賀さんは、夏、冬合わせて4連覇となります。

30日は、会場近くの伊那東小学校の3年生、111人が社会科の授業の一環として会場を訪れ、

展示された花々を楽しみました。

児童たちはこのあと、JA全農長野花き青年部のメンバーから

フラワーアレンジメントを教わり、アルストロメリアとユーカリを吸水性スポンジに差して作品を作っていました。

完成した作品は、家に持ち帰って飾るということです。 -

仙醸 寒仕込み最盛期

伊那市高遠町上山田の酒蔵「仙醸」で寒仕込みの作業が最盛期を迎えています。

30日は秋に販売するひやおろしの仕込みを行っていました。

今朝の最低気温は氷点下8.6度で平年を3度下回りました。

仙醸では蔵人4人で作業を行っています。

市内で収穫された酒米「ひとごこち」650kgを機械で蒸していました。

蒸しあがった米は冬の寒さを利用してベルトコンベアで一定の温度に冷まします。

杜氏が温度や蒸し具合を確認していました。

冷ました米はパイプを通してタンクに送られます。

4日間かけて3回に分けて仕込むことで雑菌の繁殖を防ぎ品質の高い酒ができるということです。

5tのタンクに4日間で1.5tの米や、麹、水を投入し、発酵させることで3,000Lの酒が出来上がります。

仙醸の酒の仕込みは今が最盛期で、4月まで行われるということです。 -

箕輪町郷土博物館 冬の美術展

箕輪町郷土博物館で町内出身の作家の作品展「冬の美術展」が開かれています。

会場には日本画や油絵など秋から冬をテーマにした作品およそ10点が飾られています。

作品は博物館が所蔵する町内出身の明治~昭和にかけて活躍した作家のものです。

箕輪町郷土博物館の冬の美術展は3月8日まで開かれています。

-

去年12月の月間有効求人倍率

上伊那の去年の12月の月間有効求人倍率は、前の月と同じの1.31倍となりました。

2025年12月の月間有効求人数は3,302人、月間有効求職者数は2,529人で、月間有効求人倍率は1.31倍となりました。

全国は1.19倍、県は1.26倍となっています。

雇用情勢について「求人が求職を上回っているものの求人が鈍化傾向にあるなど弱い動きとなっている。物価上昇等が雇用に与える影響を注視する必要がある」として判断を据え置いています。

また、今年春の新規高校卒業者の就職内定率は2025年12月末現在、91.0パーセントでした。

前の年の同時期と同じとなっています。

-

山の遊び舎はらぺこ 醤油絞り

伊那市手良の認定こども園「山の遊び舎はらぺこ」で醤油絞りが19日に行われました。

醤油絞りには園児およそ30人が参加しました。

「ふね」と呼ばれる木箱を使い絞っていきます。

ふねの中にはもろみが入っています。

もろみは、園児たちが去年4月に大豆や麦、麹を混ぜ庭の小屋で半年以上寝かせていたものです。

園児たちが順番にふねの上に乗ると、重さで醤油が絞られていきます。

はらぺこでは、毎年この時期に醤油絞りを行っています。

はらぺこでは「自分たちで作ったものを食べる楽しさを感じてほしい」と話していました。

完成した醤油は園児が持ち帰ったほか、給食で使われるということです。

92/(月)