-

人権について考える仲良し旬間

人権について考える仲良し旬間(14窶・5日)として、高遠町の高遠小学校と高遠北小学校ではそれぞれ、講演会や体験会などの特別授業をして、人権問題に目を向けている。

高遠小は24日、低、高学年に分かれて「人権教育お話を聞く会」があり、講師に招いた伊那教育事務所職員の唐沢孝則さんが、ゲームやビデオを織り交ぜて講話した。

高学年は、自分の好きな季節や給食の献立などをテーマに、仲間を探してグループ作りをしたり、学年別に10人ずつで班を構成し、手をつないで輪になり、フラフープを一人ずつくぐって1周させるゲームをし、「普段では気付かない友達との新たな共通点やつながり」(唐沢さん)を探った。

また、日本の小学生が世界各国の同年代を訪ねるビデオを上映。戦争などによって貧しい生活を強いられている子どもたちの模様が映し出され、「世界にはいろんな環境のなかで頑張っている子どもたちがいることを知ってほしい」と呼びかけた。

唐沢さんは「自分たちに何ができるか考えていくきっかけになれば」と話していた。

高遠北小学校は22日、全校児童が点字を打つ体験を通して福祉について考えた。

2学年ごとに分かれ、町社会福祉協議会の職員から指導を受けた。右から左へ横に打っていくことや、1マスに6つの点の構成によって成り立っていることなどを学び、点字版と手筆を使って、五十音と自分の名前を打った。

一つひとつ丁寧に打っていた5年生の小林幸君(12)は「思っていた以上に打つことが難しくて、大変さを知った」と話していた。

今年は旬間中の参観日に、保護者も点字と手話を体験した。 -

紙芝居上演会

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で23日、小中学生が制作した紙芝居の上演会が開かれた。披露された作品は同館が8月に開いたワークショップ「紙芝居をつくろう」で小中学生らがクレヨンや絵の具で描いた『春よ来い』『里の秋』『月の砂漠』などの童謡をイメージしたものや、『杜子春』『蜘蛛の糸』などの物語を描いたもの。

童謡作品は駒ケ根市の女性コーラスグループ「ともがき」の合唱をバックに上演され、訪れた人たちを詩情の世界に誘った=写真。文学作品は「KAMISHIBAI(紙芝居)の会」の奥村仲江さん、小木曽恵美さんが情感豊かに朗読して、聞き入る観衆を魅了していた。 -

上農定時制同窓会、PTAなどが存続を求める要請書提出

上伊那農業高校定時制同窓会やPTAなどは25日、上農定時制の存続を求める要請書を、第3通学区高校改革プラン推進委員を務める小坂樫男・伊那市長に提出した。

要望書は、小規模で家庭的な定時制を生徒が望んでいることから、大規模化が懸念され、親密な関わりを築きにくい多部制・単位制は、定時制高校を希望する生徒に対応できないことを強調。

「多部制・単位制を箕輪工業高校に設置した場合、比較的近距離の上農高校定時制をこれに統合する」とした6月の県教育委案が、プランに影響することを懸念している。

小坂市長は、推進委員として意見を聞き入れたが、要望の受け入れが困難であることをうかがわせる発言もあったという。

推進委上伊那小委員会は前回推進委で、箕工の全日制・定時制の廃止、多部制・単位制への転換案を提示。地元の声や魅力ある高校づくりに配慮した結果であることを強調したが、対象校は県教委案と一致している。

小林辰興委員(辰野教育長)は「赤穂高校の定時制は存続できる要素がある」とする一方、上農定時制については、存続する可能性の低さをうかがわせた。 -

心の育ちを考える日

宮田村の宮田小、中学校は21日、心の育ちを考える日を開いた。両校の連携の一環で、中学校の授業風景を小学校の教諭が参観。両校教諭が精神面や学力面など子どもの育ちについても意見交換した。

10年以上前から続いており、小学校と中学校で交互に実施。当初は子どもたちの心について理解を深めようと道徳の授業を参観していたが、近年は学力も含めて全般的な参観に変わってきた。

小学校の教諭は自由に授業の様子を参観。宮田小を巣立った子どもたちが、中学校でどのように勉強して生活しているか、熱心に見つめていた。

参観後の分散会では、両校の教諭がひざを交えて、生徒、児童のことについて話し合っていた。 -

竹生節男さんの「中川の四季」

中川村大草の望岳荘ロビーで、竹生節男さん(73)=豊橋市=の油彩作品を集めた「中川の四季展」が30日まで開かれている。

葛島から見た天竜の流れを描いた「天竜川」。晩秋の田で農作業に励む人々を描いた「夫婦(寒露)」。厳寒の飯島町七久保でスケッチした「中川村への道(立春)」など、中川村の四季折々の風景と、そこで暮らす村人を温かく描いた秀作16点がずらり。

竹生さんは豊橋市市民セミナーの絵画講師、市民展審査委員を務める。高校の美術教諭の頃から、伊那谷の山里の良さにひかれ、スケッチ旅行にしばしば中川村に訪れ、望岳荘に投宿し、制作した。 -

小学生ミュージカルダンス

こまがね文化創造劇場が主催する小学生ミュージカルダンス「ドロシーからの手紙窶買Iズの魔法使い」が23日、駒ケ根市文化会館大ホールで上演された。7月から練習を重ねてきた市内の小学生30人は本番の大舞台にも気後れすることなく、ステージ狭しと歌い踊った=写真。駒ケ根太鼓子ども連も劇中の場面で特別出演した。

ストーリーは、竜巻で魔法の国に吹き飛ばされたドロシーが家に帰ろうとさまざまな困難に出合う『オズの魔法使い』を基に、演出・振付を担当した神崎由布子さんが書き上げたオリジナル。小学生らがはつらつと演じる楽しいミュージカルに、会場を埋めた観衆は大きな拍手を送っていた。

同劇場は劇団昴を中心とした市民参加の共同ミュージカルを毎年開催してきたが、出演者のほとんどが小学生という舞台は今回が初。できれば今後も続けていきたい窶狽ニいう。 -

第5回水墨画県展

第5回水墨画県展が24日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。オープニングから200人を超える人が集まり、幅広い題材を描いた水墨画の世界をたん能している。

会場を移動して開く公募展で、伊那市での開催は初。応募者は画歴5、6年から30年くらいまでとさまざま。10号以上30号未満で、色をつけず墨だけで描くという規定があり、例年並の260点余の応募の中から入賞、入選作品、特別出品作品約200点を展示している。

画風は風景、山水、建物、人物など幅広く、洋風な題材もある。高遠町の高遠城址公園、駒ヶ根市の光前寺鐘楼など地元を描いた作品もある。「全体のレベルが上がってきている。テーマや表現もバラエティに富み、見応えがある」という。

26日は水墨画実技教室が小ホールである。講師は長野県水墨画協会長代行の下平瑞雲さん。午前10時縲・1時半、午後2時縲・時半の2回。申し込み不要。

展覧は27日まで。午前9時縲恁゚後5時。最終日は午後3時まで。入場無料。 -

市田柿の風景を守る宮田村出身の写真家

唐木孝治さん(53)

農家の軒下に干し柿がズラリと並ぶ風景は伊那谷の初冬の風物詩だった。上伊那では余り見かけなくなったが、干し柿を作る「柿すだれ」という言葉を聞けば、下伊那郡高森町を思い出す人も多いことだろう。

だが、この「市田柿の里」からも、柿すだれが姿を消している。

「市田柿は今も高森町の特産品です。しかし、柿すだれは一ヵ所もなくなってしまった。あの風景を守ろうと、訴えているんです」

宮田村出身の写真家。高森町在住だが、今も宮田村にスタジオ写瑠を構える。柿すだれの写真を撮り歩くうち、「この風景は守るべき貴重な財産だ」と思ったという。

会の設立は6年前。当時はまだ、柿すだれがあった。だが、衛生上の観点から「寒冷紗(かんれいしゃ)」と呼ばれる虫除け・陽射し除け用の網状の薄い布がかけられ、柿すだれを隠していた。

「1日でも良いから、寒冷紗をはずして、オレンジ色に輝く柿すだれの風景を蘇らせよう。それを子どもの目に焼き付けよう窶狽ニいうのが最初の趣旨だったんですよ」

ところが、事態は好転しなかった。それどころか、県や農業団体が「干し柿生産における衛生管理の徹底」を指導したこともあり、干し柿を軒下に吊るすこと自体がなくなってしまったのだ。

11月13日に会が主催した市田柿の風景を見るウォーキングのイベントでも、柿すだれは1カ所。松源寺という禅寺の鐘楼に、自家用の柿を特別に吊下げてもらって、かろうじて「風景」を守っている状況だ。

もちろん、生産者側にも事情がないわけではない。現在、市田柿を生産・出荷する農家は、倉庫など家屋の中に柿を吊るし、極力外気に当てないようにして干し柿を作っている。「ごみが混ざっていた」「カビが生えていた」などのクレームに対応していくためには、生産工程で徹底した衛生管理を行っていることを示さなければならない。外気にさらして作るのでは「不衛生」のそしりを免れないというわけだ。

「安全・衛生上の配慮は重要ですよ。しかし、伝統的な風景には、その地域の伝統的な食と生活が凝縮されている。それを途絶えさせてしまうのは、地域にとって貴重な財産を失うことになる」

高森町で干し柿作りが始まったのは、飯田城主が奨励したとか伊勢神宮の焼き柿が伝わったとか諸説あるが、天竜川から沸きあがる濃い川霧が、干し柿を包む白い粉(ブドウ糖)を吹かせるのに良い影響を与えるそうで、そうした気象条件がこの地の特産品=市田柿を生み出したことは間違いない。長い歴史の中で、人々はそれを知り、営々と柿すだれを吊るしてきたのだろう。

「風景を守ることは地域を守ることそのもののはず。これからも頑張って、いつの日かたくさんの柿すだれを復活させたいと思っているんですよ」

最後をそう結んだ。

(毛賀沢明宏) -

伊那東小で開校展

伊那東小学校(小山隆文校長、717人)で23日、開校記念日を祝う恒例の開校展があった。絵画、工作、習字などの学習成果の展示のほか、合唱団や子どもみこしのステージ発表を展開。児童と地域住民が大勢集まりにぎわった。

1898(明治31)年に開校し、本年は107周年。敷地内ではわたあめや五平もちのほか、伝統になっているうどんも販売した。学校によると、昔は地域の青年団が農産物を持ちよったりもしていたという。

区民展では、コスモス、バラ、矢車草などの押し花を使ったしおり作りを住民が指導。集まった児童らと会話を交えながら楽しんでいた。

また、開校当初から現在までの卒業写真を並べた展示もあり、「おばあちゃん」「お父さん」と、自分の家族を探す児童や大人たちで溢れていた。

小山校長は「地域の人たちで溢れる様子から、学校を大事に支えてきた地域性を感じる。児童にとっても、地域住民とにぎ合える場所があることは嬉しいことだと思う」と話す。 -

南箕輪村の小学校で邦楽コンサート

南箕輪村文化団体「尺八・筝(こと)の会」の両角忠幸さんと演奏仲間が22日、南箕輪村の南箕輪小学校と南部小学校で邦楽コンサートを開いた。児童は生演奏を楽しみ、実際に尺八や筝などの楽器にも触れて邦楽に親しんだ。

今年8年目の活動。古典の「六段の調」「春の海」、筝2重奏「つち人形」、尺八2重奏「鹿の遠音」、合奏曲「ことうた縲怩墲轤ラうた縲怐vなど6曲を演奏した。

南箕輪小は、音楽の授業で「春の海」を学習してきた6年生が、生演奏から尺八とリコーダーの違い、筝の演奏の左手の役割を学びとろうと楽器や奏者の様子もよく見ながら鑑賞した。

演奏後は楽器に触れる時間で、尺八40本、三味線2丁、筝4面を用意。児童は2班に分かれ、15分ずつ音の出し方、弾き方などを教わって体験した。 -

中川中教室がアンフォルメル美術館に

中川村の中川中学校は村内のアンフォルメル美術館から作品9点を借り受け、美術室を「アンフォルメル中川中美術館」とし、作品を鑑賞し、模写する美術科授業を展開している。

文部科学省の「学校への芸術家派遣事業」を導入、美術館の運営、管理する画家の横前秀幸さんと、同校の千原厚教諭が指導に当った。

22日は2年1組35人の2回目の授業。前回作品を鑑賞し、感じたこと、考えたことをメモした。今回は自分が1番好きだと感じた作品を選び、作者の思いや表現意図などを想像し、読み取り、使う色、色の乗せ方、筆使い、描き方など考え、伸び伸びと模写した。

赤と黒の対比が面白いインパクトのある絵を選んだ宮島雄策君は「色づかいに強くひかれた」。多彩な色を用いた作品を模写する、森本華世さんは「色がきれいで、描くのが楽しい」と笑顔を向けた。

横前さんは「概念でなく、直感だけで描く。型にはめ込まない面白さ、心を開放し、心で絵を見る勉強になる」と話していた。

次回は自分が選んだ作品を、筆使いや色使い、使った色など5つの観点で再び鑑賞し、自分が感じたことを発表し合う。また、自分で抽象作品を作り、文化センターや校内などに展示、多くの人に見てもらう。 -

温かみと素朴さがにじむ手織展

##(見出し(1))

堀田芙美子手織展

飯島町七久保の小蕪亭で29日まで、堀田芙美子さん(大阪府在住)の手織展が開かれている=写真。

ざっくりと織ったコート、斬新なデザインの洋服、着まわし自由なベスト、原毛を横糸に紡いだマフラー、テーブルセンター、変わり毛糸で変化を楽しむ作品など、機織で作り出した、温かみと素朴さがにじむ80点を並べた。 -

赤穂高PTA講演会

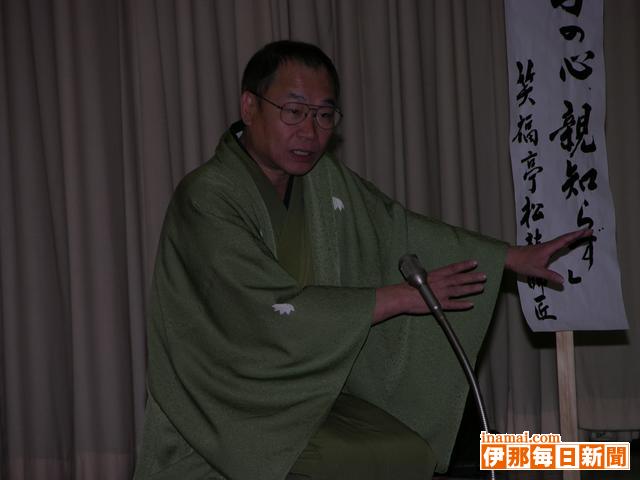

駒ケ根市の赤穂高校(下平律夫校長)と同校PTA(宮下稔会長)は20日、PTA講演会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。保護者、教職員ら約120人が参加して、落語家笑福亭松枝(しょうし)さんの落語『子の心、親知らず』を聞き、笑いを通して教育や子育てについて考えた。

松枝さんは中学生の万引きや援助交際、傷害事件などをめぐる親子や教師らの人間模様を落語に乗せて面白おかしく映し出し、会場の爆笑を誘っていた=写真。

『子の心、親知らず』は全国の学校などで上演され、講演は3千回を数えるという。 -

マンドリーノ定期演奏会

30年の歴史を持つ駒ケ根市のマンドリンクラブ「駒ケ根マンドリーノ」は19日夜、第26回定期演奏会を同市文化会館大ホールで開いた。ステージには約20人の団員のほか、飯田マンドリンクラブ、信州大マンドリンクラブ、駒ケ根市民吹奏楽団のメンバーら総勢50人が登場して、クラシック、ポピュラー、童謡など内外の十数曲を演奏=写真。マンドリン独特の繊細で優美な響きにギターやコントラバスが加わった見事なアンサンブルを披露し、訪れた聴衆を魅了した。

-

大きく実ったリンゴを収穫

伊那市の東春近小学校の4年生を対象にした恒例の「りんご体験学習」が21日、東春近田原の伊藤一路(78)さん、豊子(74)さん夫婦のリンゴ園であった。2クラス、合計54人の児童は、5月に摘果作業したリンゴを収穫し皆で喜んだ。

園内にあるリンゴの木(品種=ふじ)の約50本から120キロほどを収穫。10月の雨と、その後の陽気ですくすくと成長し丸々と大きくたわわ。児童らは両手で丁寧に摘み、約1時間で作業を終了させた。

2学期始めに東京に転校した安斉瑠納ちゃんは「最初から最後までリンゴを責任を持って育てたかった」と、休校日のこの日、実家へ帰郷。久しぶりに合う旧友らと一緒に収穫を祝い、「台風の影響で少ししかないかと心配したが、いっぱいあってよかった」と満足していた。

伊藤一路さんは「作業の過程を体験し農家の苦労を感じてほしい。作物を育てることで人への思いやりもはぐくんでくれれば」と話した。

4年生は今後、活動写真などを取り入れた学習のまとめをする。来年2月は、伊藤さん夫婦を招いて、リンゴ料理で持て成し、学習発表会をする予定だ。 -

秋の花と一緒に花器展

中川村図書館で30日まで、片桐のガラス工房錬星舎(池上直人代表)の吹きガラス作品を集めた「秋の花と一緒に、花器展」が開かれている=写真。

池上さんや西村由美さんが宙に吹いて、自由に造形した一輪ざしや水盤、大作の花びんなど約30点がずらり。 花器にはそれぞれ、ノコンギクや白菊、紅葉したハナミズキ、野イバラなどが生けられ、秋の風情を醸している。

器の色は透明を中心に、グリーン、ブルー、乳白色、茶色と多彩。形も帽子のつばのような物から、さし口が2つあるもの、すっきりと細長いものなど、遊び心いっぱい、様々な表情を見せる作品が並ぶ。 -

【南大東島再訪記】広がる子どもの交流〈下〉

子どもたち自身が求める交流の形を

「試合が少ないから、小学生はなかなか出られないんだ」

島の野球チームに参加する田仲慎吾君(小6)は、少しはにかんでそう話した。

8月に伊那を訪ねた際、伊那の高校球児の応援団を自認するラーメン屋原点の酒井夫妻から「甲子園で会おう!」とバットとグローブをプレゼントされた少年。9月に酒井夫妻のもとに「あのバットでヒットを2本打った」というメモ書きの手紙が届いていた。

「その後」を聞いたときの答えだ。

島にチームは1つしかない。紅白戦はできるが、試合は本島か他所の島にいかなけばできない。チーム内で年少の小学生には、なかなか出場機会が回ってこないのだという。

「柔道の強い子はいるの?」と聞いて来た子もいる。「伊那で太鼓を叩く子どもに会いたいな」「島唄みたいのことやっている小学生はいないの?」……少し打ち解けると矢継ぎ早の質問攻めにあった。島の子どもたちは他所の地域の子どもとの接点を求めている。

「どういう交流の形が適当か、これから伊那の人と相談して行きたいです。ただ、大人が決めるのではなく、子どもたち同士が話し合い、どんなことをやりたいか、どんなことができるかを考えていけるような形が望ましいですね」。仲田建匠助役は話した。

3月・8月・そして今回と、島の子供たちを見ていて気付いた。彼らは、何か行動する時には必ず一まとまりになり、年長のリーダーが全体をしっかり統率して動く。島の大人たちは意識して、そのように子どもを育てているようにも見えた。

「伊那で花火を見に行く時に、みんな家族でまとまって歩いていたでしょ。島では、子どもは子ども、大人は大人で歩く。ちがうんだなぁって思いましたよ」。8月に伊那を訪れた島のお母さんの一人はそう話した。

自然環境も、生活風習も、子どもたち自身の関係も、かなり異なる南大東島と伊那の子どもたち。彼らは今後どのような交流を作り出し、どのような実りを作り出していくのだろうか?

(毛賀沢明宏)

※「広がる子どもの交流」は終わり。次回から「離島産業振興の苦難」が始まります。 -

長谷保育園消防車乗車体験

日ごろ地域の安全を担う消防車を知り、火の用心を心がけてもらおう窶狽ニ長谷村保育園でこのほど、園児が消防車への乗車を体験した。

暖房器具など、火を使うことが多くなるこの時期、子どもの火遊び予防を啓発する意味もあり、毎年の恒例。村消防団第2分団第6支部に導入した新車両と共に、長谷分遣所長の宮下久さんが来園。

宮下さんは、先日あった防火パレードの説明をしたり、火をいじらないように窶狽ニ注意を促し、園児たちに火遊びしないことを約束させた。

その後、水の給水口やホースなど、消防車に付いているさまざまな装置、一つ一つを説明し、未満児から順番に乗車させた。普段は見ることしかできない消防車に、園児たちはうれしそうに乗車し、窓から見える光景を確かめていた。 -

かんてんぱぱで力田駿さん、一氷さんの陶二人展

伝統的な手法「粉引き」で印象的な作品を手がける陶芸作家・力田駿さん(46)一氷さん(46)夫妻の二人展が27日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。季節の植物を描いた大皿やカップ、独特な形をした花器など約500点が、訪れた人の目を楽しませている。

現在中川村在住。これまで合作や駿さん単独の作品を発表する機会が多かったが、一氷さんの単独作品も徐々に増えてきたため、初めて二人展を開いた。

ザクロやタデ、ハギなど秋の草花を描いた一氷さんの作品は、モチーフに集めた“ひび”が作品に奥行きを出し、素朴な温かさが感じられる。一方、直線で丸みを作り上げる独特のフォルムが特徴の駿さんの作品は、シンプルさの表現された細やかな“ひび”が、その印象を引きたてている。

一氷さんは「粉引きは、器に入れたものを美しく見せ、手に吸いつくような質感が魅力。それぞれの個性を味わってほしい」と話している。

入場無料。27日まで。 -

飯島公民館文化祭

飯島町の飯島公民館は20日、05年度文化祭を飯島成人大学センターで開いた。絵画、書道、手芸、陶芸、写真など区民らによる作品が会場いっぱいに展示されたほか、ミニライブやバザー、ビンゴ大会、福引などが多彩に催され、訪れた家族連れなどで終日にぎわった=写真。

展示コーナーには一般の作品のほか、保育園児や小・中学生による書道や絵も多数展示され、会場のあちこちで「なかなか大したもんだ」などと作品の出来栄えに感心する声が上がっていた。

バザーコーナーでは衣料品や日用品、野菜などが格安値で販売され、来場者は先を競って何点も買い求めていた。 -

飯小タイムでの活動を発表

飯島町の飯島小学校は14日、体育館で「飯小タイム(クラブ)」の発表会を行い、3-6年生まで児童290人や、地域講師らを前に、作品披露や活動内容を発表した。

「飯小タイム」には4-6年生が参加。バドミントンや演劇、花とともだち、囲碁・将棋、習字・絵手紙など運動系3、文化系8の合わせて11クラブ。教諭や多くの地域講師が指導に当り、5月から全10回、20時間活動してきた。

このうち、バドミントンクラブは、ネットを張り、練習の様子や模擬試合を展開し「初めは全然、打てなかったが、サーブもうまくなりました」と、活動成果を披露した。

演劇クラブは「来月11日に文化館でクリスマスキャロルを上演します。ぜひ見に来て」と公演をPRした。

リースやフラワーアレンジなど作品を手に登場した「花とともだち」クラブは、「花の名前を覚えたり、リースやフラワーアレンジを作ったりと、楽しい活動ができた」と笑顔を見せた。 -

拾い集めたギンナンを販売

宮田村宮田中学校の自律学級「若草」「若梅」の2学級は19日、JA宮田支所の農業祭でギンナンを販売した。汗を流して拾い集めた実を袋詰めにして用意。生徒たちは会場で自ら接客し、買い求める人たちとのふれあいも楽しんだ。

「買ってって」と、会場内をまわり積極的に呼び込みをする女子生徒。「ありがとうございます」と丁寧にあいさつし、購入した客にお釣りを渡す男子の姿もあった。

「たくさんの人が買ってくれてうれしい」と2年の加藤佑介君、1年の薮本貴広君は手放しで喜んだ。

両学級の9人は協力して、中学校校庭のギンナンを拾い集めた。

学級の活動資金にしようと、先日開かれた村の文化祭でも販売。完売する人気で、子どもたちは大きな自信をつけた。

「自分たちが拾ってきたものが形になる喜び。多くの人とのコミュニケーションもできて、本当に良い機会になったと思う」と両学級の相談員は話していた。 -

【南大東島再訪記】広がる子どもの交流〈中〉

伊那西小の太鼓の話に大歓声

「このビデオの中には、伊那西小の運動会でやられた南大東をイメージしたダンスや、大東太鼓に負けるなと音楽会で初めてやった太鼓の演奏のシーンがはいっています」

南大東島に伊那のコメを届けた一行の一人斧研つね子さんは、そう言って、伊那西小から託されたビデオを同島の小学生に手渡した。友好米の給食を食べる会の席上だった。

「2年生がね、島の太鼓を聞いて、かっこいいから自分たちもやろうと、初めて挑戦したんですよ」

説明に、島の子どもは「すごい!」「俺たち、やるじゃん」などと言って歓声を上げて喜んだ。

「それでね、2年生は13人いるんだけど、1人は体が不自由で車椅子に乗っているの。でも、その子も一緒に演奏したいって、頭でシンバルを演奏して頑張っています。そこもちゃんと見てあげて」

思いがけない言葉に、島の子どもは水を打ったように静かになり、目を丸くして聞き入った。

「そういう子も一緒の学校に行っているんだね」「その子も一緒に演奏しているってすごいことだよね」……

一緒に給食を食べていた中学生からささやき声が聞こえた。誰からともなく静かに拍手が広がった。

3月に島を訪れた伊那市教育委員の伊藤晴夫さんが、土産にもらったサトウキビを届けたことなどをきっかけにして、伊那西小では学校を挙げて島の子どもとの交流をはかってきた。各学年ごとに、西小を紹介するプレゼントを作り、手紙と一緒に送ったのは初夏のことだった。

「コメ作りのこととか、昆虫の話とか、子どもは大いに興味を持って手紙を読んでいました」と宮城盛夫同島小中学校長は話す。

その後島の小学校から返事が着き、8月に島民が伊那を訪ねた際にも、伊那西小を見学し、何人かの子どもたちが一緒に飯盒すいさんを楽しんだ。

こうした交流の中で、伊那西小の子どもたちは島やそこに住む人々の生活のイメージをふくらませ、創作ダンスや太鼓など新たな試みをはじめた。そして西小からのメッセージは、いままた、南大東の子どもたちに新しい何かを伝えた。

「ねぇ、おばちゃん。南大東小学校のこと、西小にまた伝えてね」。斧研さんらは、いつまでも子どもたちに取り囲まれていた。

(毛賀沢明宏) -

中沢地区文化祭

駒ケ根市の中沢地区文化祭が中沢公民館で20日まで開かれている。館内には書道、手芸、陶芸、絵画、生け花などの作品が数多く展示され、訪れた人は「こりゃ立派なもんだ」などと感心しながら一つ一つの作品をじっくりと眺めていた。

2階研修室では抹茶体験コーナーが設けられ、茶道教室「空木会」の会員らが着物姿で菓子と抹茶を振る舞った=写真。茶を味わった来場者は「ああ緊張した。でもうまかったな」などと笑いながら話し合っていた。

20日は午後1時から芸能発表会が開かれ、小学校合唱団や地元のグループによる歌やおどりなどが披露される。作品展示は午後3時まで。 -

町3区人権学習会

宮田村町3区の人権学習会は16日夜、村民会館で開いた。村公民館と同区分館の主催で、県女性総合センター元所長の建石教子さんが講師。男女共同参画をテーマに話し、約20人を前に日常の人間関係の大切さを説いた。

家庭の具体的な性差別の実例を出しながら、「男だから、女だからという意識ではなく、感謝の気持ちを言い合えるように」と建石さん。お互いに聞きあえる人間関係を築くことが大切とも話した。

村公民館は毎年4地区で、人権全般と男女共同参画の学習会を実施している。 -

4年ぶりの邦楽演奏会

伊那三曲協会(伊藤伶鵬会長)の「第8回邦楽演奏会窶披オ(こと)・三絃・尺八」が19日、伊那市生涯学習センターであった。協会員と門下生延べ240人が出演し、日ごろの成果を披露した。

演奏曲目は「花かげ変奏曲」「春の夜」「夕顔」など12。保育園児から一般までがステージに上がり、曲の解説を交えながら、しっとりと息の合った演奏を見せた。

四章で構成される「さとの四季」には、伊那西高校合唱クラブ約20人も出演。箏、十七絃、尺八の演奏に合わせ、美しい歌声を響かせた。

協会は箏・三味線・尺八の有資格者150人余で構成。演奏会は2年に1度の開催だが、諸行事と重なったことから今回は4年ぶりだった。演奏活動のほか、小中高校での指導、各種イベントへの出演など邦楽の普及に努めている。 -

宮田中で防犯訓練と護身術訓練

不審者侵入に対応する防犯訓練が18日、宮田村の宮田中学校であった。駒ケ根署員4人、伊南防犯女性部員2人の指導で、教職員23人、生徒306人が参加し、緊迫した訓練を行い、有事に備えた。 訓練は不審者が中庭から1階若草学級(井口昌一教諭)に侵入を想定。署員が扮した不審者に対し、井口教諭は冷静に対応する一方で、生徒を避難させ、ほかの教諭への連絡を指示。連絡を受けた教諭らが、非常ベルを鳴らし、警察に通報、生徒を体育館に避難させ、さすまたを持って、応援に駈け付けた。不審者に扮した署員は大声で威かくしたり、棒切れを振り回していたが、校舎の外に押し出され、取り押さえられて終了。侵入から、身柄拘束まで4分30秒だった。

引き続き、体育館で生徒を対象にした護身術講習会を実施。腕をつかまれた時、つかまれた腕を半円を描くように回して外す方法や、相手の腕にぶっつけるように勢いよく並行にする「ひじ寄せ」などのほか、両手でつかまれた時、抱きつかれた時の対処法を実習した。 -

はら美術で梅木草屯能面展

600年引き継がれてきた能面を今に伝える面打ち師・梅木草屯さん(80)の能面展が、23日まで伊那市旭町のはら美術で開かれている。喜怒哀楽を通して生きた人間の魂を打ち込んだ女面や男面など約50点が、訪れた人を圧倒している。

20日に県伊那文化会館である「伊那能」に合わせ、より関心を高めてもらうことを目的としたもの。

同じ種類でも宗家ごと微妙に面持ちは異なっており、面打ち師は、それを忠実に再現しながら技術を引き継いでいく。

同じ女系でも、女性の怨霊・恨みを芸術化した「般若」と、かわいらしさを表現した「小面」では訴えるものが全くことなり、人間の持つ感情が、表情をリアルにしている。

梅木さんは「生きた顔であるかどうか、何かを訴えかけているかどうかを感じてほしい」と話していた。

入場無料。 -

【南大東島再訪記】広がる子どもの交流〈上〉

伊那への児童派遣、村予算に計上へ

「今後も、信州・伊那と南大東島の小中学校の交流を継続していくために、村は来年度予算にその経費を計上する方向で検討しています」

水田の無い南大東島の島民に食べてもらおうと、伊那市の有志が作った「友好米」を持参した「伊那コメ娘」一行を前にして、照屋林明南大東村長は、こうあいさつした。3日の村役場へのコメの贈呈式。村長の背後には助役以下村役場の職員全員が並んでいた。

「あぁ、そんなところにまで話が進んできたんだなぁ……」。コメ娘代表の井地千代子さんはつぶやいた。

沖縄県の市町村には、第2次世界大戦で、講和条約が結ばれる前に米軍が行った土地の強制収用などの行為に対する保障として、対米請求権が認められている。基金が設けられ、その果実で市町村などへの事業補助が行われる。以前は、道路整備などのハード面に利用されてきたが、近年は子どもの交流や教育振興の事業に当てられることが多いという。

照屋村長は、その対米請求権事業の1つとして、来年の春か夏、島の子どもの代表を伊那市に派遣する計画があることを明らかにしたのだ。

「信州は、島とまったく自然環境が違う。島では体験できないことを体験し、そこで育つ子どもたちと交流することはとても大切な体験になると思う」。と照屋林伸同村教育長も語った。照屋さんも8月に伊那を訪問した1人。千畳敷カールで島の校歌を歌った時には、「自分自身も何か胸を張る気持ちになった」と笑う。

南大東島はこれまで、100年前の島開拓の時に八丈島出身者が多かったことから、八丈島の小中学校と交流を深めてきた。それはそれで重要なのだが、環境的には似通った地域同士であり、山・川・稲・紅葉・雪・氷……等が見られる地域の子どもとの交流を求めていたのだという。

8月に伊那に来た子どもと久しぶりに話していると、すぐにその友だちが回りに集まり、「水は冷たいの?」「田んぼって足が沈んじゃうの?」「お祭りの音楽花火は毎年見られるの?」と話しかけてきた。「今度は僕たち行けるかなぁ?」。そのうちの一人が言った言葉が印象的だった。 -

奥入瀬渓谷など四季の風景美しく

箕輪町中曽根の洋画家向井敏一洋画個展が18日、伊那市生涯学習センター2階展示ギャラリーで始まった。青森県の奥入瀬渓谷など風景画52点が並ぶ。22日まで。

テーマは「山河の四季を描く」。作品のうち奥入瀬を題材にしたのは14点ほどで、新緑と紅葉の風景が描かれる。奥入瀬は「原始的な川といわれる。年間を通して水量が一定で、川辺に草と木が生えた風景」に引かれ、5・10月に現地へ行ったという。

そのほか、地元の仙丈ケ岳や西駒、冬の白馬連峰など四季折々の近作がそろう。サイズはF6縲・0号。

向井さん(58)は「筆を止めるときが完結ではなく、見ている人に何か伝わるものがあれば」と話している。

開館は午前10時縲恁゚後5時(最終日3時)。入場無料。

2410/(金)