-

伊那中学校 「ありがとうプロジェクト」

不要品を集めて発展途上国の教育支援に役立てる取り組み「ありがとうプロジェクト」の回収作業が、伊那市の伊那中学校で8日行われました。

生徒会が中心となって全校生徒に呼びかけ、500キロ以上が集まりました。

プロジェクトは、伊那市のリサイクル業・リサイクルマートnew伊那店と、南箕輪村の産業廃棄物処理業・有限会社丸中産業、東京都の輸出業・株式会社鈴可が行っているもので、生徒たちが持ち寄ったものをトラックに積み込んでいました。

2016年に活動を開始し、恵まれない海外の子どもたちへの支援に役立てようと始まりました。

集まったものは、学校で使えるものはカンボジアの学校などに届け、それ以外はタイの店舗で商品として販売します。

また売上金の一部を発展途上国の教育支援に役立てる予定だということです。

-

信大農学部でワインの販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てたりんごとぶどうを使ったワインの販売が8日から始まりました。

ワインは植物資源科学コースの学生が実習で栽培したりんごとぶどうが使われています。

販売初日の8日は学生がワインの出来を確かめていました。

りんごを使った濃厚りんごワインは375ミリリットル入りで1本税込み2,000円です。

334本作られ販売は1人1本限定です。

ぶどうを使ったナイアガラワインは720ミリリットル入りで1本税込み1,500円です。

261本作られこちらは何本でも購入できます。

濃厚りんごワインとナイアガラワインは南箕輪村の信大農学部キャンパス内の生産品販売所で購入できます。 -

県シニア大学48人が入学

長野県シニア大学伊那学部の入学式が5月14日に、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。

長野県シニア大学は新型コロナウイルスの影響で去年1年間休校となっていました。

2年ぶりの入学式となった今年度は、61歳から82歳までの48人が入学しました。

シニア大学は、高齢者の生きがいづくりや、社会活動をすすめる目的で長野県長寿社会開発センターなどが行っているものです。

新入生を代表して、宮田村の辰野垣雄さんは、「クラスメイトになれば年齢は関係ない。チームワークを大切に学習していきたい。」と抱負を述べました。

シニア大学では、これから2年間で地元の歴史と文化や、地域社会について学ぶということです。

-

「振りまんど」用の大麦刈り取り

南箕輪村の大泉まんどの会は、地域のこどもたちと一緒にお盆伝統行事「振りまんど」に使う大麦を5日刈り取りました。

5日は大泉の住民有志でつくる大泉まんどの会のメンバーや、地区の小学生とその保護者、およそ40人が大麦を刈り取りました。

会では「振りまんど」で使う麦わらを確保しようと、11年前から毎年育てています。

参加者は麦を刈り取ると束ねていきました。

お盆の13日と15日の2日間でおよそ800束の麦わらを使うという事です。

-

南箕輪小6年 まっくん壁画を披露

南箕輪村の南箕輪小学校6年2組は、クラスで制作した「まっくん壁画」を村内に飾ってもらおうと、藤城栄文村長に1日披露しました。

こちらがまっくん壁画です。

大芝高原のアカマツの板に、フラッグフットボールをしているまっくんが彫られています。

40枚の板を組み合わせてあり、大きさは縦1m20cm、横2mです。

絵柄は投票で決めました。

1日は藤城村長を南箕輪小学校に招き、壁画を披露しました。

6年2組の児童35人は、クラスで何か大きなものを作ろうと、去年1年間かけて壁画を制作しました。

完成したものを村内に飾ってもらおうと、村長を学校に招きました。

藤城村長は「多くの人に見てもらえる場所に飾りたい」と話していました。

まっくん壁画は、飾る場所が決まるまで役場の村長室に飾るということです。

-

はらぺこ園児たちが田植え

伊那市東春近のNPO法人 山の遊び舎はらぺこの子どもたちは富県の田んぼで1日に田植えをしました。

1日は園児や保護者などおよそ50人が田植えを行いました。

はらぺこでは、富県の小森健次さんの田んぼおよそ100平方メートルを9年前から借りています。

小森さんから目印に沿って真っすぐに苗を植えるよう教えてもらうと子供たちは一列に並んで手で苗を植えていきました。

はらぺこでは野外保育を行っていて、地域とのつながりや自然と関わりを大切にしているということです。

1日に植えた苗はコシヒカリで20分ほどで植え終わりました。

9月下旬頃に収穫をし、祖父母参観の時に畑で収穫した野菜と一緒に食べる予定だということです。 -

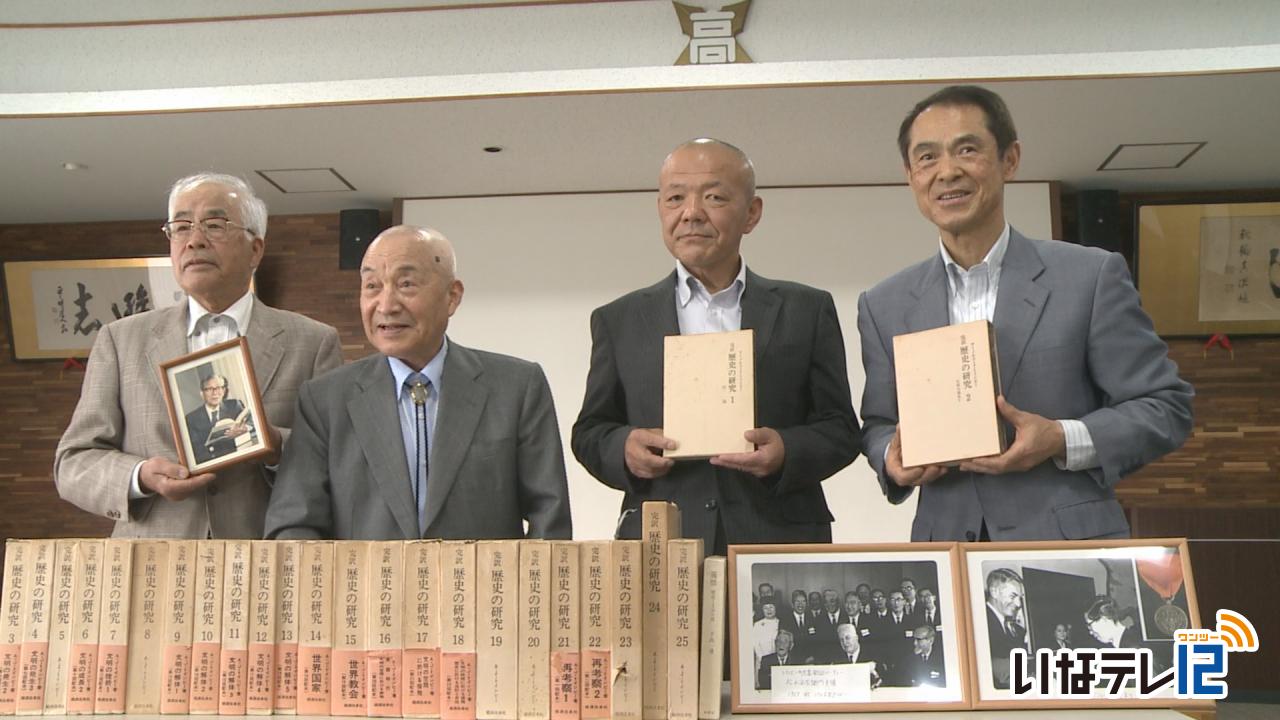

下島連(むらじ)翻訳の歴史書 母校に寄贈

旧制伊那中学校、現在の伊那北高校の卒業生で終戦直後から翻訳家として活躍した下島連が翻訳を行ったイギリスの書物「歴史の研究」全25巻が2日母校に寄贈されました。

2日は本の所有者で駒ヶ根市の吉澤康道さんと、連の甥の下島大輔さんが伊那北高校を訪れ、酒井茂同窓会長と埋橋浩校長に「歴史の研究」を手渡しました。

吉澤さんと下島さんは親戚で、伊那北高校が100周年を迎えたことから、生徒達の見聞を広めてもらおうと本を寄付する事にしました。

下島連は旧制伊那中学校を大正15年に卒業し、昭和21年からは連合軍総司令部に、昭和30年からはアメリカ大使館に勤務し、ジョン・F・ケネディの著書などの翻訳を行いました。

財界の有力者からの依頼を受け昭和37年から10年かけ、イギリスの歴史研究家のアーノルド・トインビーの著書「歴史の研究」の翻訳を行いました。

「歴史の研究」は世界各地の文明の発生から衰退までを論じたもので全部で25巻あり、今回はその全巻が伊那北高校に寄贈されました。

寄贈された本は図書館で保管され、閲覧方法については検討していくという事です。

-

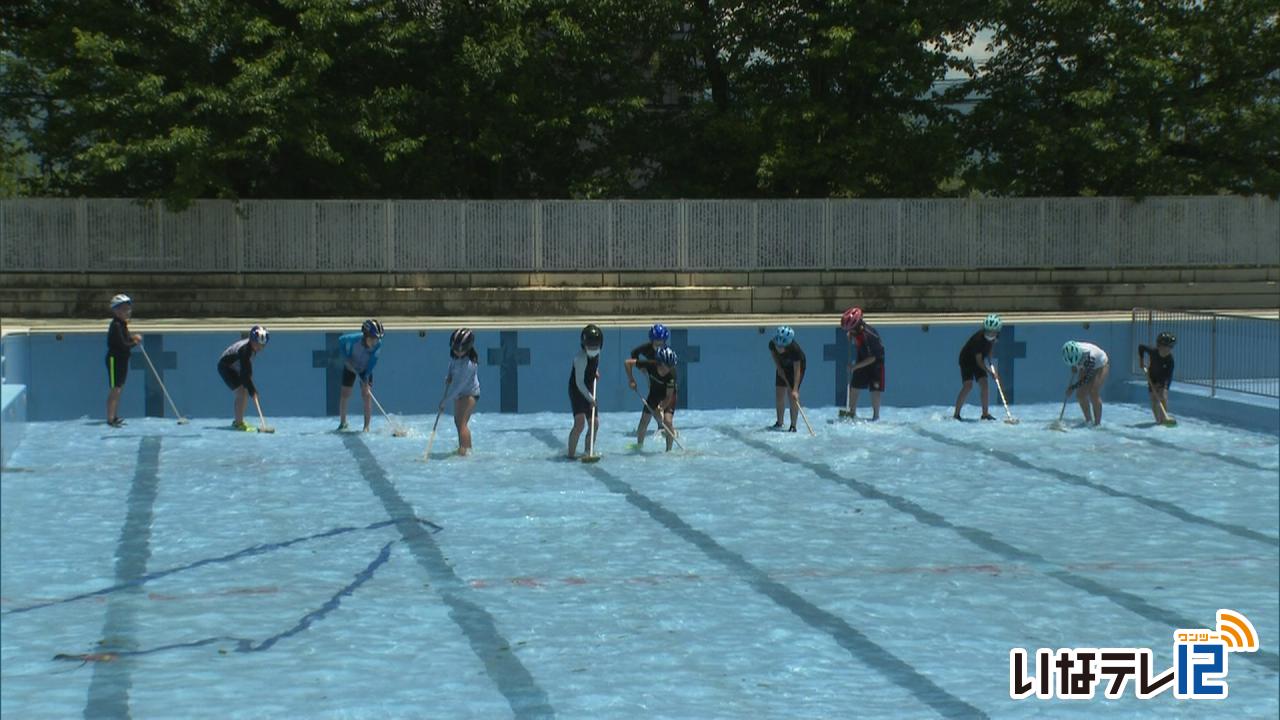

箕輪西小学校5年生 プール清掃

箕輪町の箕輪西小学校5年生は11日のプール開きに向けて、プール清掃を1日行いました。

1日は3・4時間目に5年生12人が清掃を行いました。

デッキブラシで壁の汚れを落とす児童やタワシで汚れをこする児童がいました。

箕輪西小学校では毎年プール開きを前に清掃を行っています。

1日の伊那地域の最高気温は午後3時25分現在27.4度まであがり、子どもたちは水遊びをして楽しんでいました。

プール開きは11日で、夏休みの前まで授業を行う予定です。

-

高遠小学校が時間短縮で運動会

伊那市高遠町の高遠小学校の運動会が29日に開かれました。

新型コロナ感染防止のため種目を減らし、時間を短縮して行いました。

29日に開かれた運動会は新型コロナ拡大防止で、綱引など密になる種目は取りやめて時間短縮で行われました。

今年のスローガンは「あきらめず正々堂々やりきろう!」です。

5、6年生の大玉運びでは大玉を2本の棒に乗せて落ちないように運んで走りました。

3、4年生は数人で竹の棒を持ち走り、どちらが先にゴールするか競いました。

1、2年生は段ボールでできた鬼に玉を投げて倒す種目を行い懸命に投げていました。

最後は全校児童で校歌ダンスを披露しました。

様々な色の旗を持ち校歌に合わせて踊りました。

高遠小学校の原文章校長は「かけっこでみんなが最後まであきらめずに走り切った姿が素晴らしかった」と話していました。

運動会の結果、16対15で白組が勝ちました。

なお入場では検温、マスク着用の徹底など対策を行い開催しました。 -

伊那市子どもの未来応援隊 登録を

伊那市は、子どもが希望をもって暮らせる環境を作ろうと、

企業・団体・個人が登録して支援を行う「伊那市子どもの未来応援隊」を立ち上げました。

28日は、市役所で定例記者会見が開かれ白鳥孝市長が概要を説明しました。

新型コロナが長引く中、伊那市では子どもの貧困や孤立が課題となっています。

すべての子どもが希望をもって笑顔で暮らせる環境を作ろうと伊那市では、子どもの未来応援隊を立ち上げました。

登録制となっていて、企業や団体・個人が子ども食堂や学習支援、文房具や衣類品の提供、キッチンカーによる食事の提供など、できる支援活動に参加する仕組みです。

また、食材の調達や在庫管理から、子ども食堂に提供するまでのシステムを構築し、安定的に食材を提供するフードバンク伊那を立ち上げます。

これらの事業は、伊那市社会福祉協議会に委託し国の補助金を活用して行います。

社協では、登録者とのマッチングや食品の管理などを行います。

伊那市によりますと市内で子ども食堂に取り組んでいるのは10団体ほどで今後は、各団体の連携を図っていきたいとしています。

子どもの未来応援隊への登録は、伊那市のHPで28日から受け付けています。

-

「伊那市寺子屋」市内4か所に開設

伊那市教育委員会は不登校の小中学生が通う中間教室「やまびこ学級」の分室「伊那市寺子屋」を市内4か所に開設する計画です。

中間教室「やまびこ学級」は伊那市中央にあり不登校や少人数での学習を希望する小中学生17人ほどが利用しています。

自立支援の場として元教諭が常駐していて学習指導などにあたっています。

今月17日から午後8時半までの夜間も教室を開き、26日までに5人が利用しているということです。

27日に伊那市教育委員会の定例会が市役所で開かれこの中間教室の分室、伊那市寺子屋を市内4か所に開設する案が示され承認されました。

新たに開設されるのは、西箕輪、高遠町、手良、東春近で場所はその地区の公民館や図書館が活用されます。

西箕輪が月曜日、高遠町が火曜日、手良が水曜日、東春近が木曜日の週1回で時間は午後1時から午後4時までです。

寺子屋開設は来月15日を予定していて市教育委員会ではこれまで遠くて通うことができなかった児童生徒が一歩踏み出し活動できる場にしていきたいとしています。 -

進徳館の日の行事

高遠藩の藩校「進徳館」の教育の精神を受け継いでいこうと、進徳館の日の行事が伊那市高遠町で22日行われました。

進徳館は1860年に高遠藩の当時の藩主内藤頼直が創設しました。

伊那市では進徳館の精神を現代にも生かしていこうと毎年行事を行っています。

22日は市の教育関係者らが進徳館で教えていた儒学の祖となる孔子らの像に拝礼しました。

この後高遠閣では式典が行われ、白鳥孝伊那市長は「進徳館教育に通ずる実践と体験を重視する伊那市の学びが充実していくことを願います」と話していました。

-

新山保育園 新園舎建設安全祈願

現地で建て替えが行われる、伊那市の新山保育園の建設工事の安全祈願祭と起工式が19日、保育園の敷地で行われました。

安全祈願祭には、市や工事関係者、地元住民 およそ30人が出席しました。

新山保育園の園舎は昭和38年度に建設されました。

園児数の減少から平成21年度に休園となりましたが、園児数の確保に地域をあげて取り組み、5年後の平成26年度に再開しました。

伊那市では老朽化が進んでいる事から平成28年に建て替えの方針を示しました。

新しい園舎は木造平屋建てで、延床面積は306平方メートルです。

柱や内装には上伊那の木材を使用し、保育室やリズム室のある建物は六角形でレイアウト変更できる家具を設置するという事です。

敷地内には新山保育園と新山小学校の給食調理場も合わせて整備されます。

園舎とは渡り廊下でつなげられ園児や児童、職員など100食分に対応できるという事です。

新山保育園と給食調理場の工事費は総額で3億8,000万円となっています。

白鳥孝市長は「ICTやネットワークを活用し、新山の自然の中で時代の変化をとらえた保育サービスを提供していきたい」と話していました。

新山保育園の園舎は年内に完成予定です。 -

伊那市民吹奏楽団スプリングコンサート

伊那市民吹奏楽団のスプリングコンサートが、伊那市の伊那文化会館で16日開かれました。

伊那市民吹奏楽団には、伊那市を中心に上伊那のおよそ30人が所属しています。

新型コロナの影響で去年1年間はコンサートができず、2019年の秋以来の開催となりました。

今回は9曲を披露し、このうち2部では、1964年の東京オリンピックの際に歌われた「東京五輪音頭」など、オリンピックやスポーツにかかわる曲を演奏しました。

伊那市民吹奏楽団では「感染対策をとって練習を行い、状況を見ながら発表の場を設けていきたい」と話していました。

この演奏会の模様は6月19日からご覧のチャンネルで放送する予定です。

-

上農生がザザムシの養殖に挑戦

ザザムシを使ったふりかけなどの商品開発を目指す南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、商品で使うためのザザムシの養殖に取り組みます。

18日は上農高校コミュニティデザイン科グローカルコース昆虫食班の3年生5人が、40年間漁を行っている伊那市中央の中村昭彦さんと一緒に養殖用のザザムシを採取しました。

ザザムシとは、カワゲラやトビゲラなど、川に住む水生昆虫の総称です。

上農高校グローカルコースの生徒は、ザザムシを使った商品の開発を目標に活動しています。

商品を作るにあたり、安定した量を確保しようと、校内で養殖をすることにしました。

川では水槽に入れる石も採取しました。

餌となる藻のついた石や、住み着きやすい凹凸のある石を選んでいました。

1時間ほどでザザムシおよそ100匹とバケツ3杯分の石を採取しました。

中村さんによると、ザザムシの養殖は例がないということです。

学校に戻ると、80リットルの水槽2つにザザムシを入れていきました。

水槽は2つあり、片方には水の汚れをろ過する装置を取り付け、生育の様子を比べます。

水槽にポンプを入れ、川に近い流れができるよう工夫しています。

腐葉土を餌として与えるほか、水温を15度に保つよう生徒たちが世話をするということです。

昆虫食班では、ザザムシが生息できる環境を整え、数年かけて養殖に結び付けたいとしています。

-

箕輪東小学校5年生 田植えを体験

箕輪町の箕輪東小学校5年生は学校近くの田んぼで18日田植えをしました。

18日は児童31人と保護者や田んぼの所有者などが参加しました。

児童達はおよそ15センチの間隔でもち米の苗を植えていました。

箕輪東小学校では毎年5年生が総合学習の一環として田植えを行っています。

児童たちは秋には、収穫したもち米でもちつきをしたいと話していました。

-

保科正之の生誕410年祭

旧高遠藩主の保科正之の生誕410年祭が伊那市高遠町の高遠町歴史博物館敷地内の地域間交流施設で4月29日行われました。

生誕祭には名君 保科正之公の大河ドラマをつくる会幹事会の12人が参加しました。

今年は新型コロナの影響で保科正之のゆかりのある会津若松市や猪苗代市の関係者は呼ばず規模を縮小して行われました。

保科正之は21歳で高遠藩主となり、その後は会津藩の城主、徳川4代将軍家綱の補佐役を務めました。

会は大河ドラマ実現のために署名活動を行っていて、16日現在615,607人分が集まっているということです。

生誕祭ではほかに伊那市高遠町総合福祉センターやますそで武田氏研究会副会長の平山優さんが「武田氏の伊那統治について」という演題で話をしました。

平山さんは「武田信玄が、高遠城主だった高遠頼継を降伏させ1547年頃に高遠城の改修工事を行った。その後、切腹を命じたのは謀反の動きがあったのではないか」と話していました。

講演会にはおよそ150人が集まり平山さんの話に耳を傾けていました。

-

南箕輪中学校 距離短縮で強歩大会開催

南箕輪村の南箕輪中学校の強歩大会が今年はコロナ対策で距離を短縮して13日に開かれました。

午前9時に全校生徒462人が学年男女別に大芝高原総合運動場をスタートしました。

強歩大会は南箕輪中学校の伝統行事で今年で68回目を迎えます。

例年は標高2150メートルの経ヶ岳の8合目までを目指す8.3キロのコースですが、去年は新型コロナの影響で中止に、今年は距離を短縮して大泉所ダムを折り返す7.2キロのコースで行われました。

この日のために生徒たちは体育の授業で練習を積んできました。

正式タイムはこれから集計となりますが、速い生徒は30分ほどでゴールしました。

男子1位は2年で塩尻のサッカークラブに所属する安藤隼人くん、女子1位は2年でバスケットボール部の三澤英さんでした。 -

伊那東小の児童に花束を贈る

伊那市とJA上伊那、花の生産者は伊那市の伊那東小学校の子どもたちに花束を12日、贈りました。

12日は、伊那東小学校で上伊那産のアルストロメリアの花束の贈呈式が行われ、白鳥孝市長やJA上伊那の御子柴茂樹組合長、花卉農家の酒井弘道さんが代表児童らに花束を贈りました。

これは、伊那市とJA上伊那、生産者が連携して行っている花育の一環です。

花に親しむことで児童の心の豊かさを育もうというもので平成26年度から市内の15の小学校を対象に実施しています。

アルストロメリアの生産量は、上伊那地域が日本一で年間に1,200万本栽培されています。

花束は各クラスに1束、合計24束贈られました。

児童会長の藤本澪さんは「どんなに落ち込んでいても花を見ると前向きな気持ちになれます。いただいた花を大切にしたいです」と話していました。

例年は花束贈呈の後、花卉生産者が講師となって3年生を対象に授業が行われていました。

今年は、新型コロナウイルスの影響で上伊那地域で生産される花の種類や栽培方法などを紹介する生産者制作のDVDを視聴する授業に変更したということです -

上農 ホタル試験水路を見学

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、地域住民が整備したホタルの復活に向けた試験水路一帯のデザインを行います。

12日は、上農の里山コースの3年生20人が大泉に作られた試験水路を訪れ、水路や周辺環境を見学しました。

この場所は、もとは畑でしたが、ホタルが舞い、憩いの場所にしようと、住民有志でつくる「大泉ホタルの会」が試験水路を整備しました。

水路の長さはおよそ87メートルあり、水は明治時代に作られた横井戸から取り入れています。

生徒達は、水路をのぞき込んでは、水の流れや何かいないか観察していました。

上農と大泉ホタルの会は、地域連携の一環で昨年度から協力してホタルの復活に取り組んでいます。

今年度は、ホタルや餌となるカワニナが生息しやすい環境を整備し、地域住民の憩いの場となるよう、この一帯のデザインを考えていくという事です。

今月末には、試験水路にホタルの餌となるカワニナを放流する予定です。

-

伊那小児童が馬で代掻き体験

伊那市の伊那小学校6年春組の児童は田起こしの道具を馬で引かせる代掻きを11日体験しました。

伊那市高遠町山室の田んぼに伊那小6年春組の児童約40人が集まり代掻きを体験しました。

春組では総合学習で米づくりに取り組んでいてその一環として体験をすることにしました。

協力したのは伊那市高遠町山室で子どもを対象に農業体験などを受け入れている横山晴樹さんです。

馬は横山さんが飼っているオーストリア原産で18歳のオスです。

力が強く、温厚な性格が特徴だということです。

馬に道具をつけ児童らが3人ずつに分かれて田起こしをしていました。

横山さんは「昔は馬が農業に欠かせなかった。馬が好きなのでさらに広めていきたい。」と

話していました。

春組の児童は学校近くの田んぼで田植えから収穫までを体験するほか自然農法についても学習するということです。 -

南箕輪村学校給食センター 南中第2グラウンド西に

南箕輪村が移転・新築を検討している学校給食センターについて、南箕輪中学校の第2グラウンド西側に建設する方針が、10日に示されました。

10日は、村議会全員協議会が役場で開かれ、村が概要について説明しました。

建設予定地は、南箕輪中学校の第2グラウンド西側です。

現在用地の取得に向け話を進めていて、建設に係る事業費はおよそ8億8,700万円を見込んでいます。

藤城栄文村長は、「事業費が高額なため、国の補助を活用できないか検討している。将来的に人口が減った時に、施設をうまく活用できるよう設計業者と話を進めていきたい」と話していました。

学校給食センターは、南箕輪小の児童と南箕輪中の生徒の給食1日1,400食分を作っていて、今後の児童・生徒数の増加を見据えて小中学校から近い場所に移転・新築する方針で検討されていました。

村では、今年度中に用地を取得し、来年度建設工事を始め、令和5年度の2学期からの供用開始を目指すとしています。

全員協議会では他に、新型コロナワクチンの接種状況について報告がありました。

村では、75歳以上と要介護者2,088人を対象に接種を始めていて、7日現在およそ7割の1,553人が予約をしているということです。

このうち、接種を受けた人は260人となっています。

村では、65歳~74歳について今月中旬を目途に順次接種券を発送していくとしています。 -

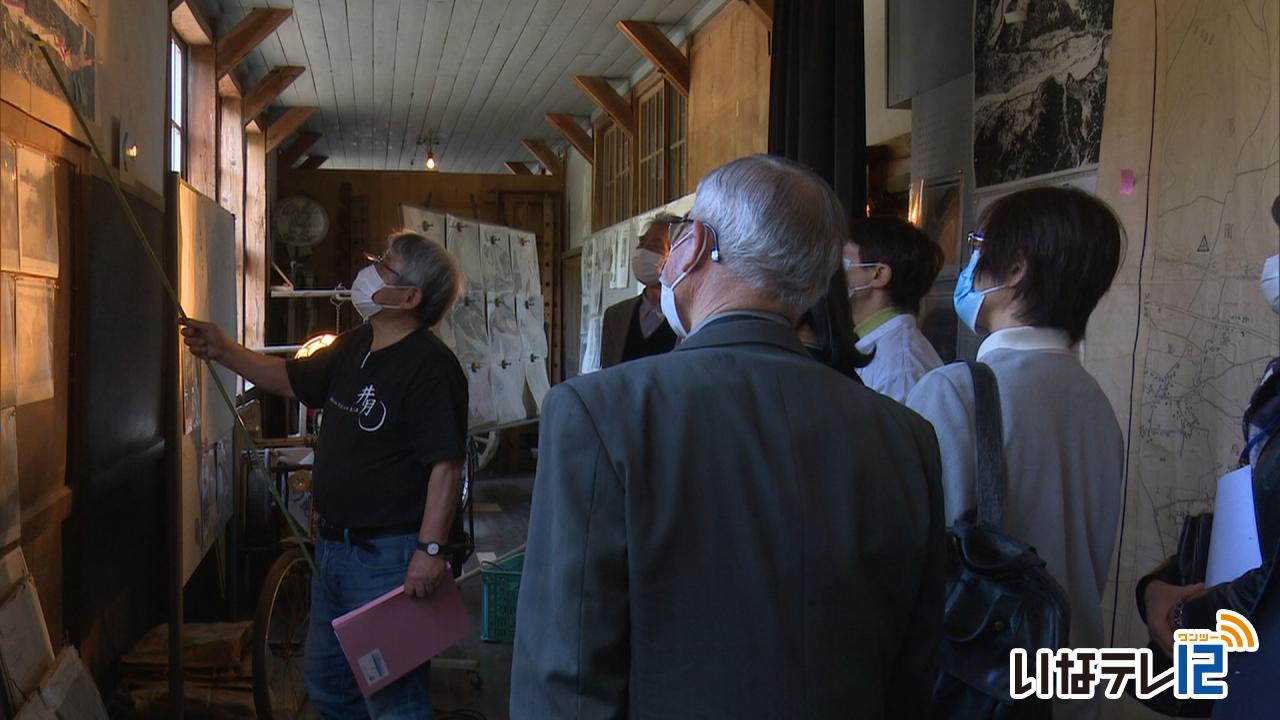

伊那市社会教育委員が美篶小資料館を視察

伊那市社会教育委員会議の委員は4月23日に伊那市の美篶小学校資料館を見学しました。

委員10人は美篶小学校資料館運営委員会副会長の矢島信之さんから説明を受けました。

委員は地域の魅力を紹介する「我がまちいいとこ10選」

という活動をしていて、その一環として資料館を訪れたものです。

矢島さんからは当時の美篶小学校の教諭が測量して昭和8年から16年にかけて作成した美篶全村地図が紹介されました。

また昭和36年に起きた豪雨で天竜川が氾濫し被災した三六災害についても地図を見ながら説明していました。

ほかにも学校で使われていた教科書などを紹介していました。

委員は見学の内容を報告書にまとめ会議で発表するということです。

-

おさんやり 舟の材料ナラの苗木植樹

箕輪町南小河内に伝わる厄除けの行事、おさんやりで使われるナラの木の苗木の植樹作業が2日行われました。

箕輪町南小河内上ノ平に住民約20人が集まりナラの木の苗木100本を植えました。

ナラの木は箕輪町無形民俗文化財に指定されている厄除けの伝統行事おさんやりで使う舟の材料となります。

舟を担いで地区内を練り歩き最後に壊し木片にします。

木片は住民が持ち帰り各家庭や公共施設の玄関に厄除けとして飾られています。

植樹は山にナラの木が少なくなったことから住民有志が2015年に「おさんやりの木を育てる会」を作り行っているものです。

苗木は10年ほどで舟の材料に使えるほどになるということです。

新型コロナウイルスの影響で去年のおさんやりは規模を縮小して行われました。

おさんやりの木を育てる会では「厄除けの行事なので感染防止対策をして安全に実施してもらいたい。」と話していました。

おさんやりは8月16日に行われます。

-

草餅供えて子どもの健やかな成長願う

子どもの健やかな成長を願う草餅地蔵の祭典が24日伊那市美篶青島で行われました。

草餅地蔵は昔洪水で伊那市美篶青島に流されてきたといわれています。

青島の人たちは流れ着いた場所に地蔵を安置し、お参りするようになりました。

この時期は草餅を作る家庭が多かったことから地蔵に供えるようになりいつしか草餅地蔵と呼ばれるようになりました。

祭典には地域の人たちが訪れ草餅を供えて子どもの健やかな成長を願っていました。

-

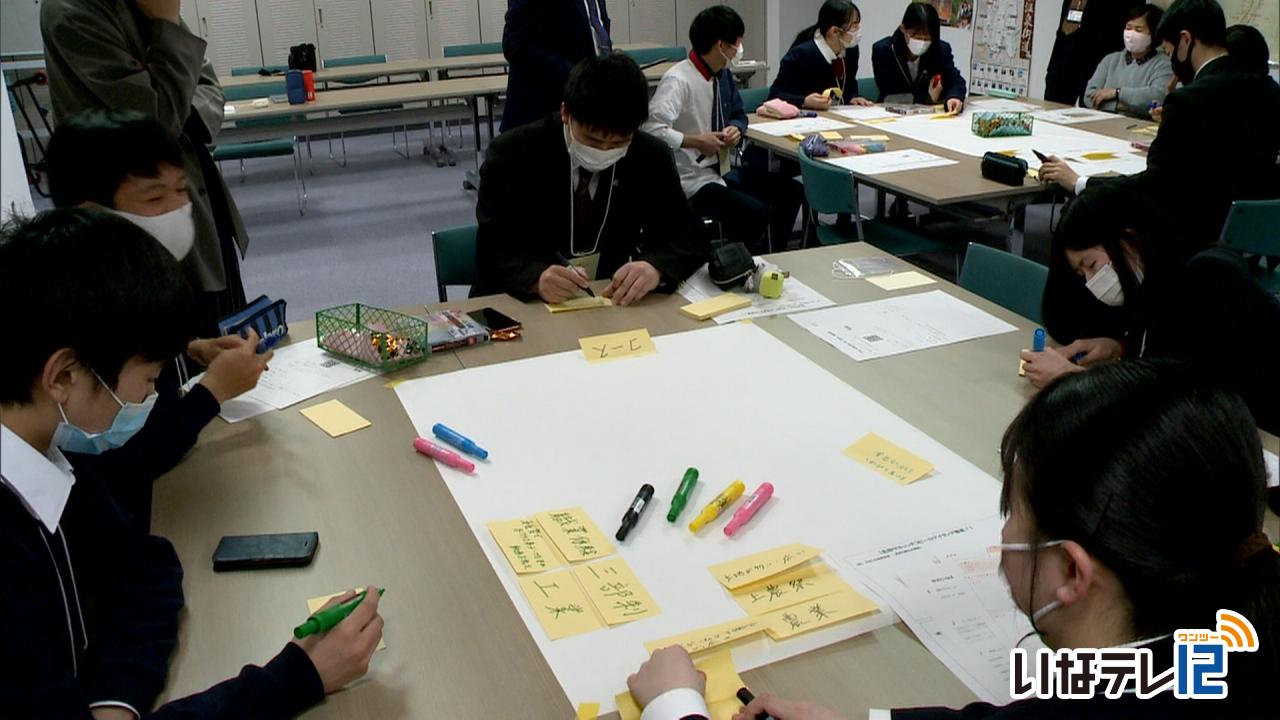

高校再編 学びのイメージ意見交換

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する、新たな高校の再編実施計画策定に向け地域の意見を聞く懇話会が20日伊那合同庁舎で開かれました。

20日は伊那合同庁舎で第4回伊那新校再編実施計画懇話会が開かれ、出席者が新しい学校の学びのイメージについて意見を出し合いました。

出席者からは「地域の経済環境を具体的に知る授業を行ってほしい」「郷土愛を学ぶ事は、将来、人としての土台に繋がる」など、地元に目を向けた学習を取り入れていくことが大切だといった意見が多く出されていました。

20日の会議では、新しい高校の場所や校舎などについて検討する「校地検討部会」から基本方針が報告されました。

新しい高校の校地については、「原則として現在の伊那北か弥生の校舎の活用を前提に、学習環境の点から1か所とする事を基本に検討を進めていく」という事です。

新しい高校の場所や校舎については検討部会で意見を交わし、県教委で判断し公表するとしています。

次回の懇話会は5月28日に開催される予定です。

-

やきもち踊り 2年ぶりに奉納

県の無形民俗文化財に指定されている伊那市山寺の「やきもち踊り」が18日白山社・八幡社合殿で2年ぶりに奉納されました。

羽織、袴姿で、足を高くあげ、飛び跳ねるようにして踊る「やきもち踊り」。

このユーモラスな踊りは、県の無形民俗文化財に指定されています。

伊那市山寺にある白山社・八幡社合殿で、地元住民でつくる保存会、20人が踊りを奉納しました。

去年は新型コロナの影響で中止した為、2年ぶりとなります。

感染防止対策として、マスクを着けて踊り、踊りと踊りの合間に行う酒盛りを、通常の2回から1回に減らしました。

酒盛りでは、キセルで刻み煙草を吸いながら、鮎の串焼きを肴にどぶろくを酌み交わしました。

最後の酒盛りを終えると、中踊りと後踊りが行われます。

後踊りが終わると、踊り手たちは一斉に逃げ出します。

逃げ遅れると厄病にかかると言い伝えられていて、先を競って鳥居の外に駆け出しました。 -

「かみいな高校白書」作成で編集会議

上伊那の中学生に地元高校の魅力を伝える冊子「かみいな高校白書」作成の編集会議が29日伊那市のいなっせで開かれました。

編集会議には上伊那8校の生徒会役員15人が集まりました。

かみいな高校白書の作成は産学官連携により小中高校生に地域のことを知ってもらう活動を行っている郷土愛プロジェクトが企画したものです。

編集会議は高校生のアイデアを取り入れようと開かれたもので、生徒らは自分が通う学校の魅力などを書き出していました。

地元高校の魅力を紹介する冊子かみいな高校白書は7月の完成を目指していてホームページでも公開されるということです。

-

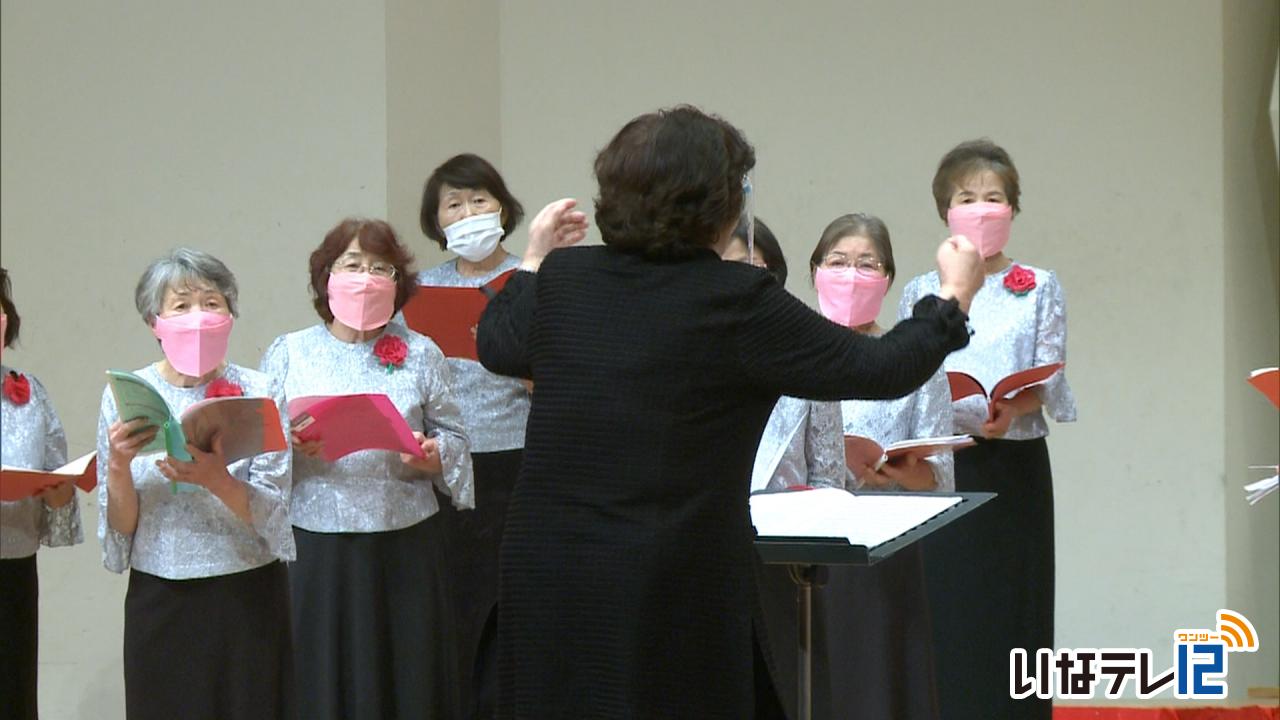

信州アルプスシニア合唱祭 伊那で開幕

全国のシニア世代の合唱団が出演する「信州アルプスシニア合唱祭 ゴールデンウェーブin伊那」が伊那市の伊那文化会館で14日から始まりました。

初日の14日は、伊那市のザ・シワクチャーズ伊那やアルプス男声合唱団など5団体が出演し、歌声を披露しました。

このうち、ザ・シワクチャーズ伊那は、伊那市の名誉市民で作曲家・故高木東六さんの「母のねがい」など2曲を披露しました。

この合唱祭は、ザ・シワクチャーズ伊那が、横浜で開かれていた国際シニア合唱祭に出演していた事が縁で、伊那で開かれる事になりました。

横浜の会館が改修を行う今年と来年、伊那で開かれるという事です。

また上伊那の40代から80代の男性でつくる、アルプス男声合唱団は、力強い歌声を披露しました。

合唱祭は14日と15日の2日開かれる予定で、15日は午後0時50分開演で神奈川や愛知、沖縄などの団体が出演する予定です。 -

富県小学校自転車クラブ 発足

伊那市の富県小学校で自転車クラブの発足式が14日行われました。

発足式は始業前の午前7時半から体育館で行われ、メンバーの児童や指導する伊那交通安全協会の役員らが参加しました。

発足式を終えると、6年生と5年生のメンバー4人が練習を行いました。

実技を指導するのは20年近くボランティアでコーチを務める元警察官の森下寿美さんです。

警察を退職後、交通指導員に任命された事がきっかけで長年コーチを務めています。

自転車クラブは子ども達に正しい自転車の乗り方や交通ルールを学んでもらおうと長野県交通安全協会が呼びかけ昭和40年代に始まりました。

自転車クラブがある学校は年々減少し、上伊那では富県小学校1校だけとなりました。

クラブ長の吉澤真司君は「苦手な筆記試験を克服し、県大会優勝を目指したいです」と話していました。

富県省の自転車クラブは7月の県大会にむけ、毎朝練習を続ける予定です。

201/(火)