-

お年玉年賀はがき 南箕輪郵便局で2等賞品2人が受け取る

南箕輪村久保の丸山拓郎さん(83)が5万分の1の確立で、06年お年玉年賀はがきの2等に当選した。南箕輪郵便局(大沼悟局長)で22日、商品贈呈式があり、デジタルカメラを受け取った=写真。

丸山さんに届いた約250枚の年賀のうち、25年ほど前の勤め先の上司からの1枚が当選。いつもは切手シートだけだったが、今年は妻が当選番号を見つけ「ややビックリ」だったという。

2等賞品はIH炊飯ジャー、電波ソーラー腕時計などの5点の中から選べ、丸山さんは以前からほしかったデジタルカメラを選択。さっそく家の花や犬の写真を撮影したいと、笑顔で当選を喜んでいた。

南箕輪郵便局管内で2等が当選したのは昨年もあったが、1等はここ2年は出ていない。贈呈式では同局を日ごろから利用する、伊那市在住の女性も贈呈品を受け取った。 -

現金収支2億9千万円の黒字

伊那中央病院運営審議会が22日夜、院内の講堂で開かれた=写真。05年度の病院運営状況や3階西病棟・別棟増設工事の経過説明のほか、意見交換をした。2年任期で審議委員15人が新たに任命され、委員長に藤島雄二さんが選任、副委員長に北原敏久さんと藤澤かつ子さんが再任した。

05年度補正予算後の収益的収支の現金収支から資本的収支の差引不足額を引いた、現金収支は2億9千万余の黒字。伊那中央行政組合長の小坂樫男伊那市長は「病院経営についてはそれぞれの皆さんの努力、地域住民の支援のおかげで現金収支が黒字を達成し順調」とした。

意見交換では全国的に問題となっている医療費の個人未納金や医師不足などについて、審議委員から質問があがり、担当者が説明した。

医療費の個人未納金については、03竏・5年度の累積額は約4千万円だが、経営を圧迫するほどの額ではないと主張。05年度からは専門徴収員2人を設け、毎月一人当たりが30縲・0万円を徴収しているため、年間の滞納金は半減していると説明した。

3階西病棟・別棟増設工事の経過は、昨年12月から別棟を会議室、倉庫などの医療支援スペースとして供用開始。3階西病棟には1人部屋4室、4人部屋9室、6人部屋1室の計46床やスタッフルームを新設している。竣工式は3月22日を予定。 -

上伊那北部消防連絡協議会

箕輪町、辰野町、南箕輪村の消防団でつくる上伊那北部消防連絡協議会(会長・荻原利一団長)の総会が22日、箕輪町消防署であった。05年度事業や06年度事業計画などを承認した。

3町村の各正副団長、事務局、箕輪消防署長、辰野消防署長、南箕輪村役場担当課長らが出席した。

06年度事業計画は、辰野町内での天竜川水防訓練、正副分団長研修、ラッパ訓練など。

05年度は、5月22日に天竜川(箕輪町天竜公園東側)で水防訓練をしたほか、幹部訓練、正副分団長研修などをした。

新年度の会長は辰野町の長田光正団長、副会長は箕輪町の荻原利一団長、南箕輪村の宮島忠夫団長。 -

大芝高原味工房

「おばちゃんみそ」仕込み

南箕輪村の大芝高原味工房で、手づくり「おばちゃんみそ」の仕込みが続いている。

味工房の大豆班(9人)がつくる「おばちゃんみそ」は、地元産大豆と自家製の麹を使った五割麹みそ。二度びきするのが特徴で、まろやか味。今年5年目で、昔ながらの味にこだわり、添加物を入れず安心・安全なみそとして人気がある。

仕込みは2月1日から始まった。使う大豆は780キロ。2月末までに、みそ2500キロをつくる。

22日は3人が加工室で作業した。48時間かけて作る自家製の麹を取り出して塩を混ぜる、圧力釜で炊いた大豆をつぶすなど、てきぱきと慣れた手付きで取り組んだ。

今回仕込んだみそは、天地返しのときにもう一度ひく作業をし、来年2月ころに販売する予定。 -

「信州」村サミットで地域ブランド考える

県内の村商工会青年部員が地域の枠を超えて交流する第1回「『信州』村サミット」が19日、南箕輪村商工会館であった。南信地区を中心に青年部員ら30人余が集まり、地域ブランドづくりを考えた。

このサミットは、規模や財政の面から商工業経営、青年部活動に限界がある「村」に絞り、それぞれが抱える課題を克服し、新たなビジネスチャンスのヒントになればと南箕輪村商工会青年部が呼びかけた。

「地域ブランドづくり」などをテーマにした分科会には下條村、喬木村、大鹿村などの各商工会青年部のほか、地元の農業関係者、唐木村長らも参加。カキの皮を使った商品づくりのコスト高、人を引き寄せる手段など悩みが挙がった。

地場産品の紹介・販売のアンテナショップを要望する若者農業者に対し、青年部員から「例えば、イチゴを旅館で使うなど今あるものを利用する発想ができるのではないか」という意見が出た。

また、商品ありきのブランドでなく、原風景や人とのコミュニケーションなどを売りにすることで、人を呼びたいとする村もあった。

参加者から豆乳石けん、鹿のくん製、地元産米を使った酒、ワインなど特産品も紹介され、いくつかを試飲食しながら意見を交わした。

分科会に先立ち、記念講演として、信州大学人文学教授で元信州ブランド戦略プロジェクト座長の中嶋聞多さんが地域ブランドの戦略のポイントなどを話した。 -

信大卒論発表会

信州大学農学部の学生による「卒業論文地域発表会」が18日、南箕輪村商工会館であった。一般参加者など約20人が集まり、学生たちが積み上げてきた成果に聞き入った。

論文発表に臨んだのは木村和弘教授率いる農業工学研究室のゼミ生3人。同研究室は、学生の取り組みを知ってもらったり、地元で行った調査の結果を還元するために、昨年から卒論発表を一般にも公開している。

中島空さんは、ヤギを用いた畦畔法面(けいはんのりめん)除草を発表。高齢化が加速する中、水田あぜ斜面の除草作業は、農業者の危険や労働負担となっている。中島さんはその解決策として、ヤギの放牧による除草を提案。ヤギの行動があぜにどのような変化を与えるかを実証した上で、導入に有効な畦畔法面を示した。

そのほかにも、除草回数が畦畔法面の植生にどのような変化を与えるかを検証した学生や、中越地震の住宅再建に、被害の少なかった屋敷林を利用することを検証した学生が発表した。 -

温泉ウォーキング教室開講

南箕輪わくわくクラブ主催の温泉ウォーキング教室が18日、大芝の湯内ふれあいプラザで始まった。参加者は温かいウォーキングコースで楽しく歩いた。

運動不足の解消と気分のリフレッシュのため冬に開き3年目。クラブ会員のほか村内、伊那市、辰野町からも参加した。教室は全5回で、第2回は特別プログラムとしてヨガの先生の指導も受ける。

講師は、クラブ指導員の松崎由紀子さん。参加者はエクササイズボールを使ってウォーミングアップした後、温泉プールでまずは普通にゆっくり、続いて少し早く歩いて体を慣らした。

ひざを持ち上げるようにするニーアップ・ウォーク、ひざを上げそのまま足先も上げて伸ばすダイナミック・ウォーク、横向きに歩幅を広く歩いて足を閉じるサイド・ウォークなど、水の抵抗を感じながらしっかり足を動かした。 -

大芝高原花いっぱい花壇整備へ

作業参加者募集南箕輪村と花いっぱい推進協議会は、コモンズ支援金を受けて大芝高原の花いっぱい花壇を整備する。

作業する花壇は、大芝高原東側の大型農道沿い約440メートルの区間と、屋内運動場駐車場南側の花壇。

大型農道沿いの花壇は、間伐材の半割材を利用して土止めし、水路や道路に土が流れないようにする。現在植えてあるラベンダーはミニグラウンドのフェンス周りに移植し、4月以降にパンジーなどを植えるため整備する。駐車場南側の花壇は擬木で周りを囲う。事業予算は340万円で、支援金は226万6千円。

花壇整備は3月3、4日。住民の手で力を合わせ協働でするため、作業の参加者を募集する。

3日に花壇作り、4日にラベンダーなどの移植。午前の部は午前8時半縲恊ウ午、午後の部は午後1時縲・時。1日参加する人には昼食を用意する。3日が主作業のため進行状況によって4日午後の部は行わない場合もある。

集合場所は大芝高原入り口左側のミニグラウンド。持ち物は軍手(木ねじを打ち込む人は素手か皮手が必要)、スコップ。雨天中止の場合は10、11日。

参加申し込み、問い合わせは役場総務課企画係(TEL72・2104内線104、103)へ。 -

信大・家畜用分娩監視遠隔通信装置の開発

信州大学農学部食料生還学科の松井寛二教授を中心とする開発グループはこのほど、磁気を使った家畜用分娩(ぶんべん)装置の試作の実験に成功した。産学官が連携して開発グループを構成。今後は、小型化、機能の充実を図りながら、市場調査、ビジネスモデルの確立を進め、07年度の実用化を目指す。

上伊那の畜産農家を対象とした調査によると、難産や逆子などのトラブルで出産時に子牛が死亡するケースは約7、8%。ほとんどのトラブルは、人間の手助けで解消できる問題であり、現在は出産間近に泊り込みで分娩を監視するなどして、対応しているが、農家にかかる労働負担は大きい。

現在も、家畜の膣内にセンサーをつけて分娩を知らせる遠隔通報装置はある。しかし、家畜の体にかかる負担は大きいだけでなく、装着は獣医などの専門家しかできない作業であり、実用性は低い。

松井教授らの磁気センサーを使った装置は、体外から外陰部の収縮を感知し、出産を知らせるものであり、家畜の生体を傷つけることがない。センサーはマッチ棒ほどの大きさで、誰にでも簡単に装着できるだけでなく、さまざまな家畜動物に対応させることが可能だという。センサーからの情報が専用の無線に送られ、そこから携帯電話などに発信される。

プロジェクトは科学技術振興機構の「独創的シリーズ展開事業・大学発ベンチャー創出推進プログラム」の05年度採択を受け、07年度までに年間で最大5千万円の資金供与を受けることができる。 -

南箕輪村職員が福祉施設で短期現場研修

南箕輪村は15日、村内の事業所で役場職員が研修する短期現場研修を始めた。05年度は村内の民間福祉施設で6人が研修する。

職員の能力開発や資質向上のため研修機会を充実しようと計画。研修先は「かいご屋」「陽だまり」、村社会福祉協議会デイサービスセンター松寿荘の3カ所。各課から一人ずつ計6人が24日までに各施設に分かれて2日間ずつ施設の仕事を経験する。

初日は松寿荘で、総務課の原修治さんが研修。介護保険のデイサービス利用者の送迎、車いすや入浴介助、配ぜん、お茶入れ、話し相手など、職員の支持を受けながら取り組んだ。2日目は介護保険外の生きがいデイサービスの仕事を学んだ。

原さんは、「介護は全部やらないといけないというイメージだったが、利用者ができることは自分でやってもらうということを初めて知った」と話し、入浴介助や歩行介助などの難しさを挙げた。「緊張するし気を遣うが、ためになる。研修に来てよかった」とし、現場研修について「多くの職員が研修する機会があったほうがいい。意識が違ってくると思う」と話した。

松寿荘では、「デイサービスセンターの仕事全般を知ってほしい。2日間では深いところまでは無理だが、仕事の流れはわかってもらえるのでは」と話している。 -

【記者室】むらづくりに提言を

南箕輪村むらづくり委員会は、村の将来像実現のため検討している基本計画案作成の参考にしようと、村民からむらづくりに関する提案を募っている▼これまでに口頭や文書で4件寄せられた。大芝高原の利活用、散歩の奨励、区への未加入世帯の対応、少年議会の開催、経費節減など提案は多岐にわたる。「住民も行政に歩み寄らないといけない。いい機会」「前々から委員の話を聞いて関心を持っていた」と提案者。「自立が決まったので利益を出して村に還元したい」と提案の実現に向け意欲的な人もいる▼むらづくりは村民皆の問題。せっかくの提案の機会が4件だけではもったいない。それぞれが抱いているむらづくりの思いを気軽に提案してはどうだろうか。(村上記者)

-

大芝高原温泉子ども用回数券販売17日から

南箕輪村開発公社は大芝高原温泉利用者の要望にこたえ、大芝の湯、大芝荘日帰り温泉で利用できる子ども用入場回数券(小学生)の販売を17日から始める。

大芝の湯、大芝荘日帰り温泉は、02年5月のオープン当初から大人用回数券を販売している。1回分がサービスになるため回数券は利用者が多く好評で、親子で訪れる客から、子ども用の回数券が欲しい-という声があった。

子ども(小学生)の入場料は1回300円。回数券は11枚つづり3千円。大人用と同じく1枚サービスになっている。

開発公社では、「親子で回数券で入浴できるようになる。合宿帰りなど子どもたちの団体で回数券を使うのもお得です」と利用を呼びかけている。 -

南箕輪村特別職報酬額

村長、助役、教育長一律5%減額の答申南箕輪村特別職報酬等審議会の安積正一会長は15日、唐木一直村長から諮問のあった06年度の特別職報酬額について、村長、助役、教育長の給料月額は規定額に対し一律5%減額、議員は減額せず現状維持の答申をした。

昨年5月にあった05年度報酬額の答申と同内容。前回は、村長は5%減額の答申を村長判断で10%減額した経緯がある。安積会長は「村長は激務。牽引力として引っ張ってもらうには5%が妥当。ただむやみに数字だけ下げればいいというものではない」とした。

唐木村長は、「答申を尊重はさせていただきたいと思うが、十分検討させていただく」と答えた。

5%減額した場合の給料月額(年額)は、村長68万3050円(1151万8380円)、助役58万450円(978万8220円)、教育長49万4千円(833万400円)。議員の規定額は議長26万9千円(447万780円)、副議長20万3千円(337万3860円)、常任委員長19万4千円(322万4280円)、議員18万3千円(304万1460円)。 -

利き酒・男の料理にチャレンジ

伊那と木曽の地酒を飲み比べ、あわせて信州産の食材を使った男の料理を学ぶ催しが12日、南箕輪村田畑区の公民館であった。同村商工会商業部(桜井高文部長)の販売促進事業=「チャレンジ05」の第4回で、酒販店小松屋商店が独自に仕入れた日本酒をPRすることで販売促進を図った。

試飲・利き酒コーナーに並んだのは、上伊那の信濃錦・仙醸・信濃鶴・井の頭のほかに、木曽の七笑。試飲で味を覚え、銘柄を隠さして出された酒の名をあてるという趣向。参加者は、「難しい」「みんなおいしい」などと楽しくチャレンジしていた。開田そばなど木曽の産物も合わせて販売した。

男の料理教室では、上伊那調理師会会長の山越信次さん(駒ヶ根グリーンホテル総料理長)を招き、信州黄金地鶏を使ったカツ丼、信州サーモンを使った昆布〆、信州牛のロースビーフなどを講習。酒のつまみに味わった。電気釜を使わないご飯の炊き方も。山越さんは、昆布茶を使って昆布〆を作る方法なども伝授。「男の料理は、手軽さも重要」との解説に参加者はさかんにうなずいていた。

チャレンジ05は、加盟商店と趣向を凝らしたイベントを共催して地元消費者の購買力を引き出すことを狙った通年イベントで、05年度から始めた。これまで、自動車販売店のフェア会場での海産物販売や、大型店舗軒先での木曽の物産販売などを開催。地元の消費者からも好評だった。

桜井商業部長は「力を合わせて何かをしようという意欲を生み出すいう当初の目的は果たすことはできた」と1年間を振り返った。 -

南箕輪村駐在所の交番移行を要望

南箕輪村は14日、治安維持と交通安全対策のため村警察官駐在所の交番への移行を伊那署に要望し、意見交換した。

05年12月にあった村生活安全連絡会で交番化を望む意見があり、今回、唐木一直村長、副議長、交通安全協会長らが、村の人口増加や犯罪内容の多様化などの現状から、24時間体制の交番を望む住民要望を伝えた。

駐在所は現在、所員3人の日勤体制。村の規模で交番にする場合、所長以下7人くらいになるが、人員や予算など問題があるという。副署長は、「住民要望を真しに受け止め尊重しながら、県警本部と検討し、前向きに取り組みたい」とした。 -

むらづくり委員会住民提案会

南箕輪村むらづくり委員会は13日夜、役場でむらづくりに関する住民提案を聞いた。提案は、現在検討している村の新しい基本構想に基づく基本計画案作成の参考にする。

住民提案は2回目。今回の提案者は北殿区の倉田保さん、神子柴区の牛山敞司さんの2人。これで提案は計4件になった。

倉田さんは、中学生・高校生の意見をむらづくりに役立てるための少年議会の開催や、人材育成の場として図書館の利用を高めること、経費節減のための事業民営化や節減した経費の使い道などの明確な情報公開を提案した。

牛山さんは、区への未加入世帯の対応や村税の徹底した徴収体制の確立、駐在所の交番化や区ごとの自警団組織など安全・安心の取り組み、役場の業務改善の奨励と表彰制度の新設や職員のコスト意識徹底などによる経費節減など多項目にわたって提言した。 -

きさらぎ友好杯剣道大会 伊那、南箕輪、岡谷の5団体140人が交流

第13回きさらぎ友好杯剣道大会が11日、南箕輪村の南箕輪南部小学校体育館であった=写真。伊那市などから5つの少年剣道団体、約140人が参加し、各部門で熱戦を繰り広げた。大会後は合同けいこも開き、共に汗をかいた。伊那剣心館(田中宏明会長)の主催。

互いの剣道技術を磨き、交流を深める目的。同館のほか、西春近スポーツ少年団剣道部(同市)、西春近南部剣道スポーツ少年団(同市)、南箕輪わくわくクラブ剣道部(同村)に加え、本年は岡谷市剣道協会の5団体が参加した。

小学1・2年、小学3・4年、小学5・6年、中学の4部門、それぞれで男女別の予選ブロック、決勝トーナメントを展開(小学1・2年は男女一緒)。小さな剣士たちは、大きな掛け声とともに、日ごろの練習成果を披露し合った。

結果は次の通り。

【1・2年男女の部】

(1)堀江宥太郎(岡谷)(2)板山太一(剣心館)(3)山崎亮(わくわく)、池上智哉(わくわく)▽努力賞=森一聖(岡谷)平沢健将(南剣)、翠川敦(岡谷)、板山穂乃花(剣心館)

【3・4年男子の部】

(1)小口慎司(岡谷)(2)池上陽平(わくわく)(3)花岡絋道(岡谷)、福田颯(剣心館)▽努力賞=牧田圭祐(南剣)、高田裕也(わくわく)、御子柴柊介(剣心館)、吉田崇哲(岡谷)、永野裕明(わくわく)、岡田侑輝(剣心館)

【3・4年女子の部】

(1)井出遥(岡谷)(2)小田切春華(わくわく)(3)柴明子(南剣)、有賀芽衣(わくわく)▽努力賞=田畑まりあ(わくわく)、翠尾季咲(岡谷)

【5・6年男子の部】

(1)堀江健太郎(岡谷)(2)井出悠太(岡谷)(3)田中優伎(剣心館)、名和敏雄(剣心館)▽努力賞=遠藤大地(剣心館)、白鳥結希(剣心館)、江口貴紀(西春近)、小田部宙(西春近)、小口拓真(岡谷)

【5・6年女子の部】

(1)柴田祐美子(剣心館)(2)城倉有紀(西春近)(3)二木和美(南剣)、伊藤菜月(西春近)▽努力賞=黒田夢(南剣)、湯浅玲(剣心館)

【中学生男子の部】

(1)矢澤直人(剣心館)(2)坂内健彦(岡谷)(3)網野竜太郎(剣心館)、小坂一貴(岡谷)▽努力賞=唐澤祐磨(剣心館)、石田秀章(岡谷)、酒井秋紀(南剣)、杉田祐二(岡谷)、柴田拓也(わくわく)

【中学生女子の部】

(1)白鳥百合子(剣心館)(2)関本ほの香(西春近)(3)福本なつみ(西春近)、板山香純(剣心館)▽努力賞=田中孝乃(剣心館)、江口莉奈(西春近)

▽最優秀賞=城倉遼(西春近) -

公金横領事件 組合長らを減給処分

伊那中央行政組合(組合長=小坂樫男伊那市長)が運営する「伊那中央衛生センター」の公金横領事件について、同組合は事件に係る関係者の処分を決定した。処分内容は小坂組合長の年報10分の5減給などで、処分日は13日付。

組合長のほか同副組合長の伊東義人氏、平澤豊満氏、唐木一直氏、宮下市蔵氏、酒井茂氏、白鳥孝氏がそれぞれ、年報10分の3減給。一般職では組合事務局長の薮田清和氏が3カ月間給料10分の1減給、伊那中央衛生センター所長の武村喜美男氏が6カ月給料10分の1減給に決まった。 -

いざ災害、高齢者や障害者支援どうする

災害時における高齢者・障害者などの避難支援のあり方を考える南箕輪村社会福祉協議会のセミナーが12日、村民センターであり約100人が熱心に講演などを聞いた。

基調講演の木原孝久さん(住民流福祉総合研究所代表)は、阪神・淡路大震災の際に高齢者・障害者の75%が近隣住民の手で助け出された例を紹介しながら、災害が起きる前から隣近所の助け合いの体制を作り出すことが、緊急時にも大きな力になる竏窒ネどと話した。

講演を受けてのシンポジウムでは、木原氏が司会を務め、県社会部コモンズ福祉課の樋口忠幸企画員、県危機管理・消防防災課地の今村光男地震防災対策推進員、駒ヶ根市社会福祉課の倉田文和障害福祉係長、駒ヶ根市社会福祉協議会の片桐美登福祉活動振興係長が登壇。「行政は要支援者の情報掌握などに努めているが、災害時の実際の支援にはまずは地域の住民の力が大切」竏窒ネどと口々に話した。 -

南箕輪村ソフトバレー大会 56チームが熱戦

南箕輪村の冬期村民体育祭(ソフトバレーボール)は12日、村民体育館など3会場であり、30代までのブロンズ・40代のシルバー・50代以上のゴールド・さらに大人と子どもの混成のファミリーの4部門で、合計56チームが覇を競った。374人が参加。

公民館分館ごとにチームを結成する地区対抗戦。従来、別々の会場で行われていた各部門の決勝戦を、村民体育館に集め、地区の応援もしやすくした。

大会結果は次の通り。

【ブロンズ】(1)角川ポーツマス(田畑)(2)沢尻ブロンズ(3)ブロンズ塩ノ井B、加藤家の食卓(田畑)【シルバー】(1)田畑エースはカズでいいの?(2)田畑エースはショウジで決まり!(3)沢尻シルバー、シルバー塩ノ井【ゴールド】(1)沢尻ゴールド(2)ゴールドラッシュ田畑(3)塩ノ井ゴールド、久保GI【ファミリー】(1)田畑スパーズ(2)ファミリー塩ノ井(3)久保、大泉ボーイズ -

上伊那総合・生活科教育研究会冬研修会

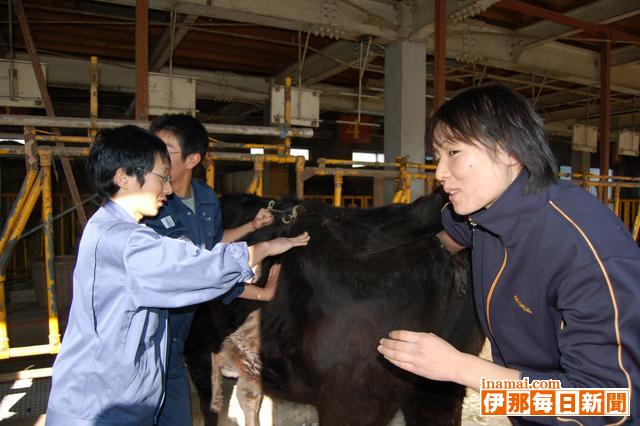

総合学習、生活科を教える小中学校の教員でつくる上伊那総合・生活科研究会は11日、南箕輪村の上伊那農業高校で冬期研修会をした。同校の生物工学科畜産班の1、2年生と共に牛の直腸検査などを体験するなどして、命の温もりをじかに感じた。

生活科、総合学習の取り組みは、体験学習が中心。しかし、教員が体験したことのないものも多くあるため、同会は教員自身がさまざまな事柄を体験する研修をしている。

上農の生徒は「牛は人間が不要としたワラやフスマなどを、肉やミルクなど、食べられるものにしてくれる。今、牛を飼う人は減少しているが、上伊那で牛を増やしたい」と説明した。

その後参加者は、直腸から子宮の位置を確認する直腸検査に挑戦。最初は牛のフンに少し戸惑っていた参加者も、思い切って直腸に腕を入れ「温かい」と、声を挙げていた。 -

【記者室】春よ来い来い

南箕輪村の村民センターに置かれた紅梅の鉢植えが、周囲に甘い香りを漂わせている。少ししおれ始めた花が何輪かあって寂しくもあるが、前を通るたびに、その香りに春の訪れを感じて幸せな気分になる。ついつい顔を近づけて深呼吸してしまう▼今年の南信は、北信の豪雪が信じられないほど雪の少ない冬だが、過日、立春を過ぎて久々の大雪が降った。冬に逆戻りしたかのような降雪と冷え込みに参ったのは大人だけのようで、保育園児は雪だるまを作り、そり遊びと雪投げに夢中だった▼園児には申し訳ないが、雪はもう遠慮いただいて、早く春になってほしい。三寒四温というが、個人的には一寒六温くらいが理想。屋外で梅の香が楽しめる日が待ち遠しい。(村上記者)

-

校内で不審者、どうする…

南箕輪村の南箕輪南部小学校(尾台良左校長、189人)は9日、伊那署の協力を得て、職員を対象とした不審者対応訓練を校内で開いた。同校では警察から直接指導を受けるのは初めて。約20人の教員らは訓練の反省を生かし、有事に備えた組織的な対応方法を学んだ。

不審者にふんした署員が授業中の教室に侵入する想定で実施した。訓練は担任教師が時間を稼いでいる間に、応援にかけつけた職員らで取り押さえる予定だったが失敗。児童役の教員と担任が一緒に室外へ逃げたため、犯人の行動を見失い、校内を自由に移動させてしまう結果になった。

反省会では児童の安全を確保するための避難誘導の方法、不審者が侵入したことを伝える方法、不審者を取り押さえる方法(サスマタの使い方など)、広い校舎で少人数の先生が対処する方法竏窒ネどの点で課題が上がった。

訓練に参加した署員は「広い校内では、犯人を一カ所に止めさせ、時間を稼いで応援を待つことが重要」と助言。周りの職員に状況を知らせるためには、「犯人の行動を見ている人が実況放送することで伝える」ことが有効だと呼びかけた。

課題の一つとして、室内では声が外部に伝わりずらいことが判明。尾台校長は「行政などの呼びかけて、各学級への防犯ベルの設置などの対応を進めたい」と提案した。 -

街頭犯罪 前年より大幅減

伊那署は05年に管内で発生した刑法犯罪の発生状況をまとめた。全刑法犯は1276件で前年と比べて239件(15・8%)減少。その中でも特に、街頭犯罪は658件で同178件(21・3%)減と、大幅に減った。

街頭犯罪は、オートバイ盗が20件で同14件(41・2%)減、車上ねらいが140件で同93件(39・9%)減竏窒フ順番で大幅に減少。侵入盗の事務所荒しは9件で同10件(52・6%)減った。

自転車盗については前年より20件減っているが、依然として185件も多発。特徴は、全体の48・6%を占める6竏・月までの温かい時期が多く、午前6時縲恣ッ10時、午後4時縲恣ッ8時の時間帯、金曜日の発生が目立つという。

刑法犯のうち、忍び込みが7件で前年と比べて5件(250・0%)増、ひったくりが3件で同1件(50・0%)増、空き巣が52件で同8件(18・2%)、詐欺が97件で同13件(15・5%)増加した。

伊那署では、▼「私は大丈夫」という、何の根拠もない自信は禁物▼車を離れるときは常に施錠し、車内が見えるところにバックを置かないなどの、ほんの少しの「ずく」があれば防げる▼深夜の自動販売機前に複数人が乗った車が止まっているなど、「変だな」と思ったときは通報する竏窒ネどと、注意を呼びかけている。 -

権兵衛トンネル開通で木曽側からの集客も期待

権兵衛トンネルの開通に伴い、木曽側からの集客に期待を寄せる小売店も出てきた。

南箕輪村にあるアップルランド伊那インター店は、開通前日の3日、木曽側の民家約6千戸に配られる新聞に折込み広告を入れた。

大澤進店長は「実際開通2日目にトンネルを抜けて木曽に行ってみたが、木曽側に出るまでは約20分で、時間的には駒ヶ根市などへ行くのと同じくらい。今後はお互いに知る機会も増え、向こうの集客を見込むチャンスもあると考えている」と話す。

実際には、人口の少ない木曽地域からの客が大きく数字に現れると考えていない。しかし同店は、中央道伊那インターチェンジの正面に位置しており、今後、東京方面に行こうとする木曽側の住民がこのインターを利用する機会が増えると見ている。こうした長期的な視点から、木曽側への早期PRに踏み切った。今後も折込み広告は定期的に配布する予定で、継続したアピールを展開していく。 -

南箕輪村で「初心者ハーモニカの集い」発足

南箕輪村公民館の05年度初心者ハーモニカ教室の受講者が8日、自主的に活動するグループ「初心者ハーモニカの集い」(仮称)を立ち上げた。新たなメンバーも加え11人で活動を始め、基礎から楽しく学び合う。

昨年6月から半年間の公民館講座を終了したメンバー6人がグループ立ち上げを模索。村内にはすでに数年前の公民館講座受講者によるグループがあるが活動が夜のため、昼間の集まりとして経験の有無を問わず一緒に活動する仲間を募り、村内を中心に伊那市や辰野町からも参加した。

初会合で、第2・4水曜日の午後1時半から3時半まで村公民館で活動することを決めた。代表は中島重治さん=神子柴。講師は置かず、初心者レベルに合わせて楽譜の読み方、記号、テンポなどからしっかり学び、「春の小川」など童謡や唱歌を練習していく。グループの名前は次回決める。

中島代表は、「いつでも参加は歓迎。興味のある人は活動日に来て下さい」と呼びかけている。 -

オリンパス労組がデジカメ寄贈

社会貢献活動の一環としてオリンパス労働組合伊那支部は8日、デジタルカメラ2台(計約6万円相当)を駒ケ根市に寄贈した。根津淳一執行委員長と太田博書記長が市役所を訪れ、原寛恒助役に手渡した=写真。原助役は「皆さんの汗の結晶の寄贈に心から礼を言う。デジカメは多くの行政セクションで日常的に必要な物。明日から早速有効に使いたい」と感謝の言葉を述べた。カメラは秘書広報課と教育委員会などで使われる。

同労組は8年前から事業所のある伊那市と宮田村にカメラを寄贈してきたが、全小中学校に行き渡ったことから、組合員約80人が住んでいる駒ケ根市にも初めて寄贈することにした。

南箕輪村には9日、オリンパス労組伊那支部と辰野支部が合同でコンパクトデジタルカメラ2台を贈った。村への寄贈は初。

伊那支部執行委員長の根津淳一さん、辰野支部執行委員長の鈴木真一さんら4人が村役場を訪れ、「老人ホームや小学校、保育園などで活用してほしい」と、唐木一直村長に手渡した。村長は寄贈に感謝し、「自治体も地元企業にお世話になっている。頑張っていただきたい」と話した。

村在住の組合員は、伊那支部420人中36人、辰野支部550人中44人。

今回、伊那支部と辰野支部合わせて伊那市、駒ヶ根市、辰野町、南箕輪村の4市町村に計10台を贈った。 -

南箕輪村

橋爪純子さん「庭作りと図書館に行くのが楽しみな主婦」が手掛けているのは、箱庭を作りその作品を貸し出すレンタルアート。

4年前、趣味で育てていたコンテナガーデンを貸してほしいと頼まれた。来客のときに玄関に飾りたい-などの要望に答えて貸していたが、3年前から1カ月単位で毎月季節感のある作品を貸し出すスタイルになった。

鉢花や木は、水やりなど管理が大変ということもあり、「家の中に庭を作って遊ぼう」と発想を転換。“生活の中に花を生ける”を基本に、気軽に飾れるドライフラワーや造花、枝、人形などを使った箱庭を作るようになった。

「小さい人形を一つ作り、やっとできたと思っていたら、100円ショップでもっと出来のいいものが売っていた」。そのため、例えばツクシなど店で手に入らないものは自分で手作りし、花など既製品で使えるものは利用して、花を分解して新たに妖精を作るなどアレンジして仕上げることにした。

「考えているときが楽しい。実際作ってみると難しくてできないこともあるけど、空想してるときは何でも作れる」

毎月の貸し出しのため、頭の中は季節を先取りしてアイデアを考える。1月は門松、2月は梅やおひな様、春にはツクシ、秋にはキノコ…など、「こんなのがあったらかわいいかなぁ」と考え、らくがき帳に描き止める。高校時代は漫画研究会所属で絵はお手の物。「描いとかないと忘れちゃうからね」と、らくがき帳にはデザイン化したアイデアが詰まっている。

「作るのは好き」。らくがき帳も参考に制作し、鉢の隙間にピックが欲しいと思えば紙粘土で作り、近所で木を切っていたらもらってきて活用。土台がグラグラすると思えばセメントもこねるし、ドリルも使う。材料にはこだわらず、身の回りにあるものを自由に使って箱庭を作ってしまう。

「寝たきりのお年寄りの枕元に春を、季節の移り変わりを届けたい。いくらか明るくなれるかなと思って…」。レンタルアートにはそんな思いも込めている。

レンタルアートを本格的に始めたのと同じころから、ボランティアで南箕輪村図書館に手作りの季節の飾りも届けている。

頻繁に通っている図書館に、クリスマスツリーが無いと聞き、飾り付けしたゴールドクレストを届けたのが始まり。「すっごい喜んでくれて…。図書館にいいステージをもらって遊ばせてもらってます」。

今、飾っているのは、ひょうたんの愛らしいおひな様。自分自身で畑で作ったひょうたんに、アクリル絵の具で顔や着物を描いた。ユーモアある表情で、利用者の目を楽しませている。

「なんでもやりたがり屋で、何一つ極めることができないのが私です」と笑うが、「それでも喜んでくれる人がいるので続けていきたい」という。「ゆくゆくは大きなイベント会場のディスプレイをやってみたい」と夢も抱いている。 -

国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト05

上伊那農業高校が学校賞受賞

国際協力機構(JICA)主催の国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト05で、上伊那農業高校が学校賞を受賞した。7日、同校で受賞式があった。

学校賞は、1校で40作品以上を応募した学校に贈られる。上農高は県内最多の145作品を応募。1学年は海外に目を向けよう-と全員が夏休みの課題で取り組んだ。

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所の加藤高史所長は、「国際理解教育に力を入れている証拠」と評し、代表の1年生3人に賞状と副賞のタンザニアの布を手渡した。

戸枝めぐみさん(園芸化学科)は世界のごみ問題を書き、「受賞を機に外国に関心を持ち理解を深めたい」、古田みずほさん(同)は、中国の留学生を受け入れ事前情報と実際の違いを経験したことから「実際に自分で見て、聞いて、話していろいろな人と関わりを持ちたい」、03、04年とモンゴルで遊牧民の生活を体験した御子柴すみれさん(生物工学科)は、「機会があればまたモンゴルに行って、もっとモンゴルに対する関心のあるところを深めたい」と抱負を語った。

北原光博校長は、「子どもたちが世界的な視野を広める励ましの表彰、言葉を頂きありがたい。国際協力をさらに充実させていきたい」とあいさつした。 -

南箕輪村特別職報酬

村長が白紙諮問

南箕輪村特別職報酬等審議会(委員8人、安積正一会長)は8日、村役場で開き、06年度の特別職報酬額の改定について唐木一直村長が白紙諮問した。

村長は、国の構造改革で村の財政が年々厳しくなる中で05年度は積立金を取り崩すことなく運営できていること、06年度予算も積立金の取り崩しなく予算が組めたことなどを報告。「財政が年々厳しくなっていることは事実。今後厳しさも増してくる。適正な報酬額をご審議いただき、さまざまな状況を加味して答申いただきたい」と、引下げの方向での答申を求めた。答申時期は2月下旬まで。

05年度は村長選挙があったため、唐木村長就任後の昨年5月に審議会の答申を受けた。村長、助役、教育長の給料月額を「一律5%の減額が望ましい」とする答申だったが、村長については村長判断で10%、助役と教育長は各5%を6月から減額。議員報酬は7月から一律5%減額している。

236/(月)