-

古流松藤会45周年いけばな展

創立45周年を記念した古流松藤会伊那支部のいけばな展が6日から、伊那市のニシザワデパートで始まった。

会場には、早春の花などを使った作品約70点が並んでいる。

古流松藤会伊那支部は、上伊那地域の約80人が所属している。

5年ごとに展示会を開いていて、今年は創立45周年の記念展となった。

会では、伝統の生け花と、個性豊かな現代の生け花の2種類に取り組んでいる。

今回のいけばな展では、「伝統を未来に」をテーマに、作品を展示している。

支部長の馬場理繁さんは、「花を見る楽しさ、生ける面白さがあるので、長く続いてきたと思います」と話していた。

このいけばな展は7日まで。 -

ファーマーズの集い

上伊那地方事務所などは、農業の現状や課題について考えるファーマーズの集いが2日、伊那市のJA上伊那本所で開いた。

2日は、市町村の担当者や農業関係者など約200人が出席した。

集いでは、長年に渡り農業に従事し功績のあった7人と2団体に農業功績者表彰が贈られた他、農業委員会活動に協力してきた2人に感謝状が贈られた。

後世に残すべき技術を持つ農業名人には今回新たに4人と1団体が認定された。

伊那ケーブルテレビエリア内では、上伊那で白ネギの生産化に貢献した伊那市の平澤義彦さん。

ぶどうの栽培からワインの加工まで全般にわたって技術開発などに努めた箕輪町の柴 壽さん。

農民文化としての闘鶏を開催しその文化を広め、地域に貢献しているとして南箕輪村の闘鶏クラブが農業名人に認定されている。 -

第6回新視象展

南信の国画会出品者有志が参加する作品展、新視象展が、5日から県伊那文化会館で始まった。

会場には、油絵を中心とした作品22点が並んでいる。

作品展は、4月28日から東京で開かれる国画会展出品を前に、仲間で研究しあおうと開かれたのがきっかけで、今回で6回目になる。

特別出品として、女子美術大学の名誉教授、高橋靖男さんの作品と、国画会会員の柴田久慶さんの600号の大作も並んでいる。

第6回新視象展は、7日日曜日まで県伊那文化会館美術展示ホールで入場無料で開かれている。 -

県食改上伊那支部 40周年

食生活から健康増進を図ろうと活動している県食生活改善推進協議会上伊那支部の創立40周年記念大会が今日JA上伊那本所で開かれた。

食生活改善推進食生活改善推進協議会上伊那支部は、昭和43年に設立され、去年40年の節目を迎えた。

40周年記念大会には、支部の会員160人が出席した。

式展で六波羅弘美上伊那支部長は、「健康づくりだけでなく、人として女性として、家庭で地域でどう生きるかを積み重ねてきた組織。これからも活動と仲間の輪を広げていきたい」とあいさつした。

上伊那支部は、食生活の改善なくして健康改善はありえないとして、昭和43年に発足。カルシウム不足解消や減塩運動を展開してきた。昭和56年からは、いち早く食育に取組み母と子の料理教室を開催。平成11年からは、在宅介護食講習会にも取り組んでいる。

現在会員は、主婦を中心に480人いる。

六波羅支部長は、「1人でも仲間を増やして助け合いながら学習を積み重ねていきたい」とこれからの抱負を話していた。 -

中病「内視鏡センターは民間で」

伊那市の伊那中央病院の敷地内に開設する予定となっている医師の「内視鏡技術トレーニングセンター」について、小坂樫男市長は「運営主体は民間に任せたい」とする意向を5日の伊那市議会3月定例会一般質問の示した。

内視鏡技術トレーニングセンターは、県が策定する地域医療再生計画に盛り込まれていて、難しいとされる内視鏡手術の技術トレーニングを行える施設。

5日の議会で、小坂樫男市長は、「施設で研修する医師のほとんどが勤務医となる見込み。トレーニングを行うのは土日に限られ、平日は空いてしまう可能性がある」とした上で「できれば民間でやってもらえればいいと思っている」として、今後、内視鏡の製造メーカーや、医薬品開発企業、信州大学医学部などと連携しながら、運営方法や運営主体を模索していくとしている。 -

平成22年度公立高校後期選抜試験志願者数

長野県教育委員会は4日、平成22年度の公立高校・後期選抜の志願者数について、志望変更締め切り後の最終集計結果を発表した。

上伊那8校の状況は次の通り。

辰野高校は、普通科が96人の募集に対し88人が志願、倍率は0.92倍。

商業科が20人に対し20人の1倍。

上伊那農業高校は、それぞれ20人の募集で、生産環境科に 25人が志願。倍率は1.25倍。

園芸科学科が20人の1倍。

生物工学科が21人の1.05倍。

緑地工学科が21人の1.05倍。

高遠高校は、72人の募集に対し61人の0.85倍。

伊那北高校は、普通科が204人に対し199人の0.98倍。

理数科は4人に対し10人の2.5倍。

伊那弥生ヶ丘高校は199人の募集に対し201人の志願で1.01倍。

赤穂高校は普通科が112人に対し98人の0.88倍。商業科は40人に対し33人の0.83倍。

駒ヶ根工業高校は、機械科・電気科・情報技術科一括で

60人の募集に対し51人の志願で、倍率は0.85倍。

箕輪進修高校は普通I部・II部・III部、合わせて69人の募集に対し57人が志願、倍率は 0.83倍。

工業I部は、22人の募集に対し16人が志願、倍率は0.73倍。

試験は3月10日水曜、合格発表は3月19日金曜。 -

上伊那地域観光戦略会議

地域の特性を生かした観光振興について検討している上伊那地域観光戦略会議が3日開かれ、来年度設置する分科会について意見を交わした。

本年度2回目の会合が伊那合同庁舎で開かれ、観光や交通事業者、大学、市町村の関係者が意見を交わした。

観光戦略会議では本年度、街なかめぐり観光プロジェクト分科会と、どんぶり街道分科会がそれぞれ活動を終えたことから、来年度から新たな分科会を設置することにしている。

委員からは、「信州そばを活用したPRをしてはどうか」「これまでの分科会が進めてきたことを情報発信できる専門的な分科会が必要」などといった意見が出された。

戦略会議では、これらの意見を基に、新しい分科会の素案を作成し、次回5月に開かれる会議で提案するという。

また会議では、平成20年11月から1年間、上伊那の道の駅や観光施設5カ所で、観光客を対象に行ったアンケートの結果も報告された。

それによると、宿泊で訪れた客が最も多いのは駒ヶ根ファームスで52・2%、一番少ないのは大芝高原で9・3%となっている。

これらの結果から、全体的に日帰り型の観光地という特徴がみられることから、滞在型の観光地にするための方策を検討したい竏窒ニしている。 -

上伊那各地で高校卒業式

上伊那各地の高校で3日、卒業式が行われた。

このうち伊那北高校では、280人が夢と希望を胸に学び舎を巣立った。

本年度、伊那北高校を卒業するのは、男子148人、女子132人合わせて280人。

卒業生は、在校生や保護者が見守る中、体育館に入場した。

各クラスの代表生徒が、松山敏彦校長から卒業証書を受け取った。

松山校長は、「本当の幸せは他人の幸せを願い行動できる事にある。卒業後も学び続け、信実を見極め、深く考えぬく力を育てて下さい」と式辞を述べた。

来賓の祝辞、在校生の送辞に続き、卒業生を代表し宮下大樹君は「世の中や社会情勢がどうであっても、ここ伊那北高校で学んだ事を忘れず、役立てていきたい」と答辞を述べた。

伊那北高校の卒業生280人は、全員が大学や短大などへ進学することになっている。 -

少年少女消防クラブが広報活動

春の火災予防運動にあわせて、少年少女消防クラブ員が28日、市内の大型店で火災予防を呼びかける広報活動を行った。

活動に参加したのは、荒井区少年少女消防クラブ員16人と北町少年消防クラブ員6人の22人。

子どもたちは、そろいの帽子やハッピを身につけて、買い物客に火災予防を呼びかけるチラシやティッシュを手渡していた。

春の火災予防運動は、1日から7日日曜日までの1週間で、家のまわりに燃えやすいものを置かない、寝タバコやたばこの投げ捨てはしないなど7つの重点項目を掲げている。 -

井月PR マグネットシート完成

漂泊の俳人井上井月をPRするマグネットシートが完成し、26日お披露目された。

マグネットシートは井月の愛好者らでつくる井月顕彰会が作成し。

絵は伊那市のまんが家、橋爪まんぷさんが描いたもので、籠に乗った井月を芥川龍之介と、俳人の種田山頭火が担いでいる様子を描いている。

芥川龍之介と種田山頭火はともに井月を敬愛していたということで、顕彰会の井月を多くの人に知ってもらいたいという思いが込められている。

マグネットシートは縦40センチ、横60センチで車に貼ることができるようになっている。

顕彰会によりますと現在24の個人や会社が、マグネットシートを購入していて車に貼ることで井月をPRしていくという。

このマグネットシートは、南箕輪村の東京堂で注文を受け付けていて、値段は税別で1枚3000円、社名入りは3700円となっている。 -

上伊那医師会附属准看護学院 卒業式

上伊那医師会附属准看護学院で2日、第57期生の卒業式が行われた。

2日卒業を迎えたのは、2年間学んできた男女あわせて22人。式では神山公秀学院長から一人一人に卒業証書が手渡された。

神山学院長は、「看護には技術だけでなく心が必要。目配り、気配り、思いやりの心をもって取り組んで欲しい」とはなむけの言葉を贈った。

卒業生を代表して柴友絵さんは、「家族達に感謝し、学んできた技術を生かせるよう頑張りたい」と挨拶した。

上伊那医師会附属准看護学院によると卒業生のうち、15人が准看護士として働く他、7人が正看護師を目指して進学するという。 -

1月の有効求人倍率は0.43倍

1月の上伊那地区の月間有効求人倍率は、0.43倍で、前の月の0.44倍を0.01ポイント下回り、8カ月ぶりに低下した。

1月の上伊那の月間有効求人倍率は0.43倍で、前の月の0.44倍より0.01ポイント低下した。

8カ月ぶりに低下に転じたが、0.01ポイントに留まり、ほぼ横ばいで推移した。県平均は0.44倍だった。

新たに職探しをしている新規求職者数は819人で、11カ月ぶりに800人台となっている。

一方、企業の求人も増加していて、新規求人数は966人、3ケ月ぶりに900人台となった。

3月、4月は、契約社員の契約が切れたり、退職者が多くなることから、ハローワーク伊那では求職者数は増えると見込んでいるが、一部の企業では景気回復の兆しも見え、求人数も増える要素があると見込んでいる。

求人の中身で見ると、正社員での求人は44%に留まっていて、派遣や契約などの非正規雇用が占める割合が多くなっている。 -

昭和伊南病院 妊婦健診5月末休止へ

上伊那医療問題懇談会の総会が1日、伊那市のいなっせで開かれ、駒ヶ根市にある昭和伊南病院での妊婦健診が、今年5月末で休止されることが報告された。

伊那保健所の報告によると、昭和伊南病院での妊婦健診が、今年5月末で休止されるという。

また、6月には駒ヶ根市にレディスクリニックが開院する予定で、この病院が新たに妊婦健診と分娩の連携診療所になる。

新病院では、年間約300件から350件の分娩対応を予定しているという。

伊那中央病院が現在行っている里帰り分娩の制限については、当面継続される。

ただし、現在産休中の伊那中央病院の産科医師2人が復帰する今年10月以降に、制限の見直しを検討したいとしている。 -

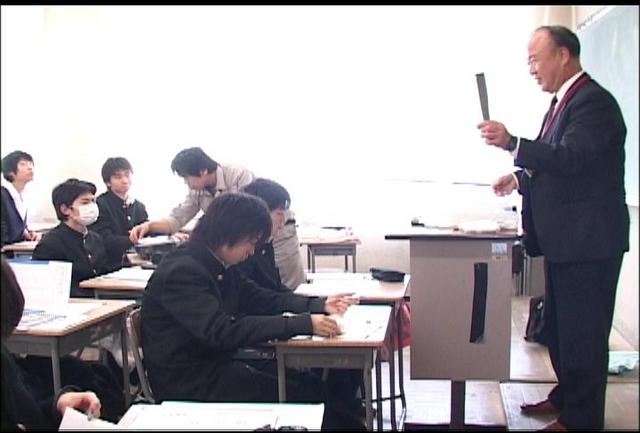

伊那ロータリーが弥生高で指導

伊那ロータリークラブに所属する地元企業による課外授業が、24日、伊那市の伊那弥生ヶ丘高校で行われた。

これは、伊那ロータリークラブが青少年育成事業として5年前から行っている。

この日は、金属加工や金融、流通・販売などに携わる地元の企業の関係者が弥生ヶ丘高校の1年生の前で、それぞれの事業内容や理念などを説明した。

そのうち、伊那市に本店を置くアルプス中央信用金庫、総務部の田中久弘次長は、信用金庫の業務内容などを説明した。

また、銀行と信用金庫の違いを説明し、「信用金庫は地域で生まれ、地域とともに育っていくもの。地域のみなさんとのつながりを強め、職員それぞれが個々の能力を発揮することが、最大の地域貢献につながると考えている」と話した。

ある女子生徒は、「信用金庫が地域とのつながりを大切にしていることがわかった。今後の進路の参考にしたい」と話していた。 -

中病にMRI棟建設へ

伊那市の伊那中央病院は来年度、2台目のMRI導入に伴い、MRI棟の建設を計画している。

25日夜開かれた伊那中央病院運営審議会で計画が示された。

計画では、MRI棟は病院本館の東側に建設し、本館とつなぐ。

3階建てで、延べ床面積は約500平方メートル。

1階はMRI検査室、2階と3階は医局などに利用したい考え。

建設費は約2億3600万円で、来年度当初予算に計上する予定。

また審議会では、病院の運営状況も報告された。

伊那中央病院は今年度、平成15年の開院以来初となる6500万円の黒字決算を見込んでいる。

来年度の当初予算案は、黒字化の見込みを受け、これまでの赤字予算から、初めて差引収支が0となる収支均衡予算になるという。 -

福島病院で産婦人科の今後検討

箕輪町の福島病院が、産婦人科について、廃止も含め検討していることが、病院関係者の話で分かった。

福島病院の産婦人科は医師1人で、年間約100件の出産に対応している。

病院では現在、診療6科目のうち産婦人科について、廃止も含め内部検討を行っているという。

取材に対し福島病院では、「まだ検討中で何も決まっていない」としていて、結論を出す時期は今年度末を目途にしているという。 -

公立高校後期選抜志願者数 発表

県教育委員会は、26日、平成22年度の公立高校・後期選抜の志願者数を発表した。

上伊那の公立高校の普通科全てで、倍率が1倍を割っている。

上伊那8校の状況は次のとおり。

辰野高校は、普通科が96人の募集に対し87人が志願、倍率は0.91倍。商業科が20人に対し20人の1倍となっている。

上伊那農業高校は、それぞれ20人の募集で、生産環境科に 28人が志願。倍率は1.4倍。園芸科学科が18人の0.9倍。生物工学科が21人の1.05倍。

緑地工学科が25人の1.25倍となっている。

高遠高校は、72人の募集に対し61人の0.85倍となっている。

伊那北高校は、普通科が204人に対し199人の0.98倍。理数科は4人に対し10人の 2.5倍となっている。

伊那弥生ヶ丘高校は199人の募集に対し194人の志願で0.97倍となっている。

赤穂高校は普通科が112人に対し101人の0.9倍。商業科は40人に対し30人の0.75倍となっている。

駒ヶ根工業高校は、機械科・電気科・情報技術科一括で60人の募集に対し52人の志願で、倍率は0.87倍となっている。

箕輪進修高校は、普通I部・II部・III部合わせて69人の募集に対し56人が志願、倍率は 0.81倍。工業I部は、22人の募集に対し15人が志願、倍率は0.68倍となっている。

後期選抜は、志望変更を3月1日から4日まで受け付ける。

試験は3月10日(水)に実施、合格発表は3月19日(金)となっている。 -

地域連携マニュアル完成 協定締結

平成18年の7月豪雨災害を受け、関係する機関の連携や役割分担を決めた地域連携マニュアルが完成した。

26日、信州大学農学部や国、県、市町村が参加する大規模土砂災害対策検討会が駒ヶ根市の赤穂公民館で開かれ、地域連携マニュアルを確認した。

これは、平成18年7月豪雨災害を契機に、国や県、市町村の役割分担を決め、連携のあり方をマニュアル化しようと平成19年の3月から検討が進められてきた。 伊那市をモデルにマニュアルづくりを進め、今回その他の上伊那7市町村分が完成した。

マニュアルには、情報伝達の方法や前兆現象の確認の仕方、災害の確認の方法などが明記されている。

伊那市は、このマニュアルに基づいて天竜川上流河川事務所と相互協定を結んでいて、残る7市町村も近く協定を締結する運びとなっている。

協定には、大規模災害時に情報の共有や資材・機材の提供などの事柄が盛り込まれている。

信州大学農学部の平松晋也教授は、「マニュアルの完成で器は完成した。市町村間の連携では課題も残るが、後はいかに効率よく有機的に魂を入れるかだ」とコメントした。 -

スギ花粉22日から飛散始まる

飯田保健福祉事務所は、22日から飯田下伊那地域でスギ花粉の飛散が開始したと24日に発表した。

スギ花粉の飛散が確認されたのは22日月曜日で、去年より8日遅く、例年並みだという。

今年の花粉飛散量は少なめと予想されているが、飯田保健福祉事務所では、天気がよく風の強い日には花粉が多く飛散するとして、花粉症の人は対策をとるよう呼びかけている。 -

「もりもり上伊那山の感謝祭」

健全な森林づくりを進めようと「もりもり上伊那 山の感謝祭」が23日、伊那市のいなっせで開かれ、森林づくりで功績のあった人や林業ポスターコンクールの入賞者などが表彰された。

23日は、林業関係者やNPO、企業などからおよそ200人が集まった。

これは、上伊那地方事務所などが毎年開いている。

林業功労者では、元上伊那森林組合の職員として森林づくりに貢献した伊那市の城倉 寿美さんのほか、8人に感謝状が贈られた。

また、ポスターコンクールでは、野鳥愛護ポスター図案の部で南箕輪小学校2年の池口 輔(たすく)君、西箕輪中学校3年の赤羽咲紀(さき)さんが長野県知事賞に選ばれたほか、国土緑化・育樹ポスターの部で南箕輪小学校2年の羽生(はにゅう)楓菜(ふうな)さん、高遠中学校3年の宮澤(みやざわ) 翼矢(よくや)君が県知事賞選ばれた。

宮坂所長は、「県では、森林税を活用して、健全な山づくりを目指している。上伊那地域の林業が再生されるよう多くの皆様の協力をいただきたい」と話した。 -

木曽駒ケ岳周辺の高山植物 全体的に増加

中央アルプス木曽駒ヶ岳の周辺で荒廃が進んでいる高山植物の植生を復元する対策事業の検討会が23日開かれ、全体的に植物が増加している事が解った。

23日は、伊那市の南信森林管理署で検討会が開かれた。

これは、中部森林管理局が取り組んでいるもので、登山者による踏み荒らしなどで荒廃した木曽駒ヶ岳の植生を復元しようと平成16年度から5年間実施している事業。

復元作業は、ボランティアにより行われ、荒廃が著しく緊急性の高い場所を選んで行った。

作業では約1平方メートルの区画を複数つくり条件を変えて効果を調査した。

5ヵ年のとりまとめ結果によりますと、全体的に植被率は増加しつつあるとしている。

植被率は標高や風の強さにより異なるが標高が低いほど効果が見られ、8合目は、平成19年度の0.44%から平成21年度は0.88%と増加している。

しかし、稜線上では、生育環境が厳しく再生の速度は遅いという。

また、登山者の踏みつけがある所はロープで仕切ること、表土や植生が風で飛ばされないようマットを可能な限り地面に密着させて敷くなど植生復元の効果的な方法も報告された。

事業は今年度で終了となるが、中部森林管理局では、マットの敷設作業や調査は継続していくとしている。 -

シニア大学伊那学部卒業式

長野県シニア大学伊那学部の卒業式が23日、伊那合同庁舎で行われた。

シニア大学で学んだ134人が、2年間の課程を修了し卒業した。

シニア大学は、仲間とともに、健康でいきいきと社会活動を実践する人を養成するための大学。

おおむね60歳以上が対象で、2年間で、国際理解や防災、県政など広い分野について学んだ。

伊那学部長の宮坂正巳上伊那地方事務所長は、「若い世代と交流しながら積極的に地域社会の担い手になっていただきたい」と式辞を述べた。

卒業生を代表して赤須(あかす)弘侑(ひろゆき)さんは、「学友との絆を大切に、学んだ知識、技能を生かして地域貢献していきたい」と話していた。

シニア大学は2年間で120時間のカリキュラムがあり、30人の卒業生が皆勤だった。 -

伊那養護学校高等部が販売

伊那養護学校の高等部の生徒は21日、作業学習でつくった製品などの販売を伊那市のAコープ中央店で行った。

伊那養護学校の高等部の生徒54人は、作業学習の一環で陶芸品や竹炭、机や椅子などを作っている。

販売は、その作業学習の成果を発表する場にしようと毎年この時期に開いている。

会場には、生徒達が作った300点の製品が並べられ、訪れた人たちが買い求めていた。

生徒達は、お揃いのバンダナを身に付け、元気に接客をしていた。

商品は4時間ほどで売り切れになったという。

伊那養護学校では、「この販売でお客さんが声をかけてくれる事が生徒達の励みになる。また来年に向けて頑張りたい」と話していた。 -

平成22年度 後期選抜募集人員発表

長野県教育員会は23日、平成22年度公立高校後期選抜の募集人員を発表した。

上伊那8校の募集人員は次の通り。

辰野高校は、普通科96人、商業科20人の募集。

上伊那農業高校は、生産環境、園芸科学、生物工学、緑地工学ともに20人ずつの募集。

高遠高校は、普通科72人の募集。

伊那北高校は、普通科204人、理数科4人の募集。

伊那弥生ヶ丘高校は、普通科199人の募集。

赤穂高校は普通科112人、商業科40人の募集。

駒ヶ根工業高校は、機械、電気、情報技術一括で60人の募集。

箕輪進修高校は、普通I部・II部・III部合わせて69人、工業I部が22人の募集。

後期選抜の志願受付期間は2月24日縲・6日まで、志望変更受付期間は3月1日から4日までとなっている。 -

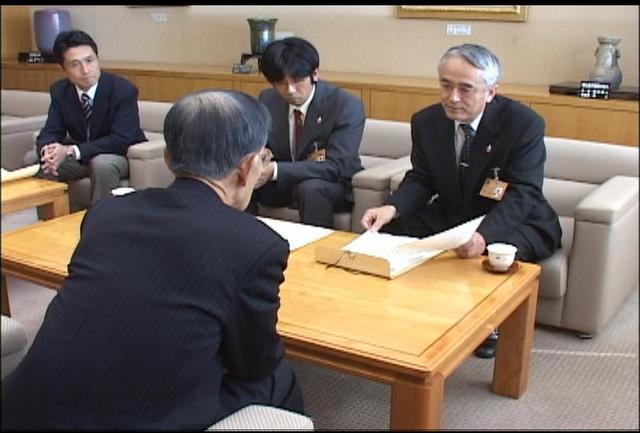

南ア食害対策中部森林管理局長賞

ニホンジカの被害対策に取り組んでいる南信森林管理署と南アルプス食害対策協議会が、中部森林管理局長賞を受賞した。

南信森林管理署と南アルプス食害対策協議会が22日、小坂樫男伊那市長に受賞を報告した。

2月初旬に長野市で開かれた中部森林技術交流発表会で、南信森林管理署と南ア食害対策協議会が共同でニホンジカの被害対策について発表し、局長賞優秀賞3点のうちの1点に選ばれた。

発表した取り組みは、仙丈ケ岳馬ノ背周辺にボランティアの協力を得て防護ネットを設置したことと、職員自らがくくりワナによる捕獲をしたことについて。

南信森林管理署の竹内正比古署長は、「今後も共同事業を続けていきたい」と協力を呼びかけた。

小坂市長も「一緒にシカ対策に取り組んでいきたい」と話していた。 -

上伊那に特別養護老人ホーム建設計画

上伊那地域に特別養護老人ホームを新たに建設する計画があることが22日、分かった。

同日開かれた上伊那広域連合議会の一般質問で、連合長の小坂樫男伊那市長が明らかにした。

説明によると、上伊那地域に特別養護老人ホームのベッド120床が県から割り当てられたことから、施設の建設を検討しているという。

伊那市の酒井茂助役をキャップに組織を立ち上げる方針で、上伊那広域連合では3月1日から特別養護老人ホームの整備・運営事業者を募集し、プロポーザル方式で決めることにしている。 -

信大農学部で国際シンポジウム

信州大学国際シンポジウム2010が20日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれた。

国際シンポジウムは、信大を卒業した留学生の意見などを参考に、留学生の過ごしやすい環境づくりを学ぼうと開かれた。

会場には学生や地域住民など約100人が集まった。

20日は「農学部における国際交流の現状と課題」をテーマに、卒業した留学生と日本人学生をパネリストに迎えパネルディスカッションが行われた。

「留学中に感じたことは?」という質問に対し、タイ出身のオラピンさんは「初めて日本に来た時はまったく言葉が通じず大変だった。日本語クラスの存在がありがたかった」と話していた。

言葉の問題についてフィンランド出身のヨニさんは「日本に学びにきた留学生として、その国の言葉を学ぶことはその国の文化を知る上で大切なことだと思う」と述べた。

また中国出身の鄭(てい)さんは「久振りに大学に来て、留学生と地域との交流が減ったように感じる」と話した。

これを受け、日本人学生の村上貴昭さんは「地域交流サークルの人たちが、留学生と地域との間に入って交流を補助できたらいいと思う」と話していた。

コーディネーターの南峰夫教授は「留学生の人たちの率直な意見が聞けて良かった」と話し、受け入れる側の協力の重要性を強調していた。 -

振り込め詐欺防止担当者連絡会議

振り込め詐欺被害を未然に防ごうと、金融機関の担当者を集めた連絡会議が17日、伊那警察署で開かれた。

会議には伊那署管内にある金融機関の担当者、約60人が集まり、振り込め詐欺の現状とその対策について、生活安全課の玉井元幸課長が説明した。玉井課長は、「本人が振り込め詐欺でないと信じ込んでいることも多い。一歩踏み込んで確認をしてほしい」と呼びかけた。

去年、伊那署管内では、振り込め詐欺による被害の報告はなかった。

一方、県全体では、被害件数が119件、被害額の合計は1億2千万円近くに及んでいる。 -

みんなで学ぼう食の安全

上伊那地域の事業者でつくる伊那食品衛生協会は18日、食品の安全、安心を考えるシンポジウムを、伊那市の伊那文化会館で開いた。

シンポジウムは今年で6回目で、18日は消費者や製造・流通に係る事業者・行政などおよそ200人が参加した。

17日は、群馬大学教育学部の高橋久仁子教授が、「メディアに惑わされない食生活」と題し講演した。

高橋さんは、「飲んでやせるとも体脂肪の燃焼を促すとも書いていないのにそう思わせるようなキャッチコピーが増え警戒が必要。宣伝広告文ではなく、読むべきは栄養表示」と呼びかけた。

またこの日は、パネルディスカッションも行われ、伊那市消費者の会や伊那食品衛生協会の代表者らが意見を交わした。

伊那食品衛生協会では、シンポジウムを通し今後も食の安心安全に力を入れたい考え。 -

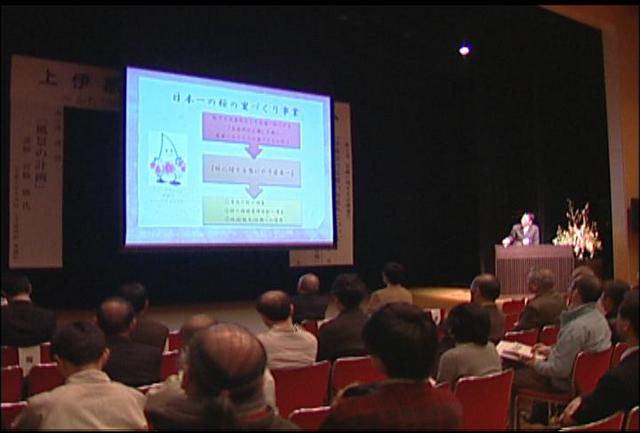

上伊那景観フォーラム

景観について考える上伊那地域景観フォーラムが16日、伊那市のいなっせで開かれた。

フォーラムは地域住民の景観意識を高めようと市町村や各種団体でつくる上伊那地域景観協議会が開いた。

フォーラムでは景観に関する活動の発表が行われ、伊那市は日本一の桜の里づくり事業について発表した。

市が行った調査によると市内には、2226カ所に1万2338本の桜の木があるという。

三峰川堤防の桜並木の整備を行っている地域住民や小学生による活動も報告され、10年先には見事な景観になると思うと話していた。

第二部の講演では、千葉大学で建築・都市科学を専門とする宮脇勝准教授が「風景の計画」をテーマに講演し、景観育成が進んでいるイタリアの事例などを紹介した。

宮脇准教授は、「景観を守るには景観教育が大切。自分たちの街に出て風景の大切さを認識し、景観保護を進めてほしい」と話した。

2012/(土)