-

上伊那家庭婦人バレー大会

第28回上伊那家庭婦人バレーボール大会(上伊那家庭婦人バレーボール連盟主催)は17日、中川村の社会体育館と中川中学校体育館で開かれた。15チームが出場。4ブロックに分かれてのリーグ戦で熱戦を繰り広げた=写真。総合優勝は得失点差により、駒ケ根市の「あすか」が勝ち取った。

結果は次の通り。

▼第一ブロック(1)マザーズA(伊那市)(2)リュシオール(辰野町)(3)どんぐり(飯島町)(4)空木(駒ケ根市)▼第2ブロック(1)コスモス(伊那市)(2)かやの(箕輪町)(3)マザーズB(伊那市)(4)辰野(辰野町)▼第3ブロック(1)あすか(駒ケ根市)(2)たんぽぽ(伊那市)(3)大和(伊那市)(4)さわやか(宮田村)▼第4ブロック(1)なかがわ(中川村)(2)南箕輪(南箕輪村)(3)みやだ(宮田村) -

伊那広域シルバー人材センターで21日まで会員互助会の作品展

伊那市西町にある伊那広域シルバー人材センター「伊那ワークプラザ」で21日まで、会員互助会(会員約700人、清水武茂会長)による第15回作品展示会が開かれている。会員120人が制作した絵画や写真、書や盆栽のほか、各種手工芸品など345点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

作品展は辰野町、箕輪町、南箕輪村、伊那市の4市町村の会員でつくる同会が毎年1回開催しているもので、サークル活動や個々の制作活動の中で趣味の一環として制作しているさまざまな作品を会員らから募り、展示することで、生きがいづくりなどにつなげている。今年は昨年より若干多くの作品が集まった。

会場には今人気の「布ぞうり」のほか、編物、紙人形などが並んでおり、ドラム缶で焼いた炭や手作りほうきなど、一部の作品は購入もできるようになっている。

会場を訪れた人たちは「この写真はどうやって撮っているのかね」「きれいだね」などと話しながら、作品を楽しんでいる。

入場無料。午前9時縲恁゚後4時。 -

天竜川水系の渓流釣り解禁

上伊那地方の天竜川水系で16日、渓流釣りが一斉に解禁となった。県内外から釣り人が入渓し、今シーズンの初・スアタリ・スの感触を味わった。天竜川漁業協同組合によると、今年は河川上流部は雪深く、下流から中流部にいるアマゴが狙い目だという。

伊那市の小黒川に入った60代男性=箕輪町=は、午前5時半から約3時間で、体長20センチ前後のアマゴ10匹を釣り上げた。「まずまずの釣果だが、初日は数ではなく釣ったときの感触を楽しみたい。それがだいご味」と笑顔で話した。

天竜川漁協は2月上旬、上伊那の主要渓流数10河川にアマゴの成魚700キロを放流。3、5月は、イワナの成魚を放す計画だ。

遊漁料は、一日券千円、年間券6千円、中学生券300円、小学生以下無料。問い合わせは、漁協(TEL72・2445)へ。

今シーズンの初・スアタリ・スを楽しむ釣り人 -

南信森林管理署、個体数調整のためのニホンジカのわな捕獲開始

昨年からわな捕獲によるニホンジカの個体数調整を実施するための準備を進めてきた南信森林管理署(久保田広署長)は今月18日から、上下伊那、諏訪地域にある同署管轄の国有林内に全90個のわなを設置する。これまで、防護ネットなどで対策を講じていた同署が、個体数調整を行うのはこれが初めて。上伊那では伊那市長谷地区の浦国有林内に30個のわなを仕掛ける予定で、目標頭数を30頭としている。

狩猟期間終了後からわな捕獲によるニホンジカの個体数調整に取り組むため、同署では昨年、現場職員など30人がくくりわなの設置方法などを学ぶ研修を受け、わな捕獲のための許可を取得した。

南アルプスにおけるニホンジカの食害が深刻化する一方、個体数調整を行う猟友会員は減少。高齢化も進んでおり、同署としても何とか被害防止対策に取り組みたいと、今回のわな捕獲開始にいたった。

浦国有林のほか、富士見町の編笠岳、大鹿村の大河原などにも順次30個のわなを仕掛ける予定で、全体の目標頭数は90頭としている。

捕獲したニホンジカは関係市町村の猟友会を通じて猟銃で射殺し、埋没などの処理する予定。 -

06年豪雨災害復旧工事の現場研修会開催

06年豪雨災害復旧工事現場研修会が12日、南箕輪村の上伊那建設事業協同組合研修センターであった。室内研修で現在各地区で進められている復旧工事の概要を学んだ後、実際に伊那市前沢川西春近工区など工事中の4カ所を視察=写真。集まった約70人の技術者が、その施工方法などを学んだ。

建設工事に携わる技術者に技術向上を図ってもらうことなどを目的として県土木施工管理技士会伊那支部と伊那建設事務所の共催で企画した研修会は今回2回目。昨年は災害復旧工事が始まる前の被災現場を視察したが、昨年度末に着手した災害関連事業などが完了に近づいていることから、今回はその復旧工事の現場を視察することとした。

室内研修では、災害関連緊急砂防工事が進んでいる辰野町沢底川の赤羽工区、箕輪町中の沢の中村工区、伊那市前沢川の西春近工区の3カ所の工事概要について説明。3万立方メートルの土砂が流出し、その後も上部に不安定土砂4千立方メートルが残っていた箕輪町中村工区では、高さ13・5メートル、堤頂長145メートルの待ち受け砂防えん堤の設置を計画し、その下部に受け止め切れなかった災流を受け止める堆積工を設置。また、軟弱地盤を強化するため、えん堤の下になる部分を一端掘り起こし、その土にセメント混ぜたものを敷き直す地盤置き換え土を採用したほか、集落内を流れる渓流を集落外へ流すための水路付け替えなどを検討してきた経過が示された。 -

第6回県卓球連盟杯争奪卓球大会

第6回県卓球連盟杯争奪卓球大会は10日、伊那市民体育館で行った。県内の高校生から一般までの男子37チーム、女子29チームがそれぞれ団体戦を展開。予選リーグ、決勝トーナメントで優勝チームを決定した。

結果は次の通り。

【男子】

◆準決勝▽球,z(長野市)3竏・下伊那農高A(飯伊)▽須坂卓翔会A(須坂市)3竏・駒ヶ根クラブwithM(上伊那)

◆決勝▽須坂卓翔会A3竏・球,z

【女子】

◆準決勝▽須坂卓翔会(須坂市)3竏・辰野クラブ(上伊那)▽飯田風越高A(飯伊)3竏・ママパステル(上伊那)

◆決勝▽須坂卓翔会3竏・飯田風越高A

熱戦を展開した県卓球連盟杯争奪大会(伊那市民体育館) -

上伊那地区スケート競技会

第27回上伊那地区スケート競技会(上伊那スポーツ振興協議会など主催)は10日夜、岡谷市やまびこ国際スケートセンターで行われた。園児から一般までの22人が出場。300、500、千メートルなどの距離で学年、男女別の計22種目を繰り広げ、それぞれが自己ベストの更新を目指した=写真。

結果は次の通り。

☆男子

◇園児▼300メートル (1)はしずめはやと1分41秒44(2)おのたつや1分44秒64

◇小学4年以下▼300メートル (1)田中大雅(宮田2)36秒5(2)小池諒(南箕輪3)41秒13(3)樋口泰希(箕輪東1)52秒58▼500メートル (1)橋爪凱(富県3)53秒79(2)駒津伸一郎(伊那4)54秒7(3)田中大雅(同)56秒87(4)小野優太(両小野2)1分3秒15(5)小池諒(同)1分4秒59▼千メートル (1)橋爪凱(同)1分53秒59(2)駒津伸一郎(同)1分57秒90(3)小野優太(同)2分35秒39

◇小学5年生▼500メートル (1)小泉俊貴(箕輪中部)50秒63(2)林廉人(南箕輪)1分1秒37▼1500メートル (1)小泉俊貴(同)2分54秒18(2)林廉人(同)3分32秒87

◇高校生▼500メートル (1)小林成光(上伊那農3)40秒25▼1500メートル (1)小林成光(同)2分4秒7

◇成年1部▼500メートル (1)金沢将希(箕輪町)39秒33=大会新▼1500メートル (1)金沢将希(同)2分4秒84

◇成年2部▼500メートル (1)新谷逸也(宮田村)43秒54▼1500メートル (1)新谷逸也(同)2分24秒84

☆女子

◇小学4年以下▼500メートル (1)小野和希(両小野4)56秒9(2)矢彦沢夏希(同)1分1秒66(3)小沢誠世(同)1分1秒88▼千メートル (1)小野和希(同)1分59秒41(2)矢彦沢夏希(同)2分8秒70(3)小沢誠世(同)2分16秒14

◇小学5年生▼500メートル (1)竹松秋美(南箕輪)49秒6(2)田中翔子(宮田)49秒81(3)小池明日香(南箕輪)52秒43(4)唐木祐理恵(同)54秒4(5)奥村茉里奈(同)1分3秒97▼千メートル (1)田中翔子(同)1分45秒78(2)竹松秋美(同)1分46秒75(3)小池明日香(同)1分47秒16(4)唐木祐理恵(同)2分7秒86(5)奥村茉里奈(同)2分17秒74

◇中学生▼500メートル (1)北原麗愛(箕輪1)51秒89(2)小泉玲菜(同)1分4秒30▼千メートル (1)小泉玲菜(同)1分40秒1(2)北原麗愛(同)1分46秒31

◇高校生▼500メートル (1)新谷千布美(伊那北2)48秒95▼千メートル (1)新谷千布美(同)1分47秒70

◇成年1部▼500メートル (1)金沢なつみ(箕輪町)44秒98▼千メートル (1)金沢なつみ(同)1分40秒81 -

邦楽SALAD

伊那市の県伊那文化会館で10日、コンサート「邦楽SALAD」があった。およそ600人が地元出身者などによる演奏を鑑賞した。同実行委員会や県伊那文化会館など主催。

「食べず嫌いな人も味付け次第で食べられるサラダのように、邦楽の堅苦しいイメージから逸脱した企画で日本の音楽を楽しんでもらおう」という趣旨のもと同コンサートは毎年開かれている。

今年は、和楽器奏者4人が同コンサートのために結成したユニット「ファンクンフォルク」と伊那市立東部中学校合唱部をゲストに招き、曲と曲の間に司会を入れるなど、内容をリニューアルした。

民謡のメドレーや「兄弟船」など和楽器の演奏や合唱に入場者たちは静かに聞き入っていた。

最後は、日本古謡、森山直太朗、ケツメイシ、河口恭吾、コブクロの5曲をメドレーにした「桜 SAKURA さくら」を、出演者とゲストが共演して、ステージの幕を閉じた。 -

社会を明るくする運動長野県作文コンテストで春富中学生が最優秀賞

第57回社会を明るくする運動長野県作文コンテストで春富中学校1年生の伊東麻由さんが最優秀賞を受賞した。中学生の部での同賞受賞は上伊那では伊東さんが初めて。5日には上伊那地区保護司会の松沢考資会長などが同校を訪れ、伊東さんに賞状を渡した。

同コンテストは法務省が主唱し、社会を明るくする運動長野県実施委員会(委員長・村井仁長野県知事)が主催している。小学生の部と中学生の部があり、上伊那の小・中学校からは1211点の応募があった。上伊那地区保護司会は審査の末、そのうち小・中学生各10点を県に推薦。全県から小学生の部は2100点、中学生の部は1568点が集まった。そのうち各部でそれぞれ最優秀賞が3点、優秀賞7点が選ばれた。

伊東さんの作文「今に生かしたい江戸の知恵」は、富士山五合目で目にした自動販売機の下に散乱するペットボトルの山から現代人のマナーについて問題を提起。江戸時代の人たちの知恵である「江戸しぐさ」や「もったいない」の精神から自分たちが学ぶべきことはたくさんあるのではないか、と意見を述べている。

松沢会長から賞状を受け取った伊東さんは「書いたことに反しないよう心掛けて生活していきたい」と感想を話していた。

そのほかの上伊那地区の受賞者は次のみなさん

【小学校の部】

▽優秀賞=小田切州広さん(伊那北6年)上島哲也さん(辰野西5年)▽入選=南島拓未さん(辰野南5年)飯島朱莉さん(東春近6年)福島瑞季さん(飯島6年)竏秩B

【中学生の部】

▽優秀賞=福沢愛里さん(駒ケ根東2年)▽入選=宮下さくらさん(西箕輪3年)菅野雅子さん(飯島1年)松沢佳奈さん(宮田2年)竏秩B -

上伊那在住外国人共生ネットワーク第2回講演会で災害時、自分たちに何ができるかを考える

上伊那在住外国人共生ネットワーク第2回講演会12日、が伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。行政の防災担当者や国際交流ボランティア関係者など約20人が参加。阪神淡路大震災や新潟県の震災で外国人被災者を対象とした情報伝達支援などのボランティアに携わってきた多文化共生センター大阪の田村太郎さんを迎え、災害時、自分たちのできる支援のあり方について考えた=写真。

同ネットワークは災害時に言語の違いなどから情報伝達が遅れる在住外国人への防災支援を目的として昨年2月、上伊那全体で発足した。それから1年を経て、今回はその節目として、実際に自分たちにできることを考えるため、同ネットワークに参加する伊那市のNPO法人伊那国際交流協会の主催で講演会を開いた。

田村さんは「災害直後はみんな助け合おうとするが、避難所に入ってから日がたつに連れ、ぎすぎすしてくる。そのため、避難所でのトラブルをいかにして未然に防ぎ、避難所での死者を出さないかが大切」と指摘。阪神大震災や新潟県の震災や多言語支援センターを発足した経過を話しながら、多言語で情報を発信することは単なる情報伝達に留まらず、その言語を使う人たちの安心感につながることを説明。また「情報を提供することもすごく大切だが、いかにそこでトラブルなく、みんなで長く生活できるかが一番大事」と語り、ちょっとした文化の違いが大きなトラブルへと発展していくため、ルールを翻訳して張り出すなどといった取り組みが必要であることを示した。

また、普段から外国人も含めた防災訓練などを積極的に行い、どんな災害があるかという情報を伝えるとともにその時どう対処すればいいかといった情報を合わせて提供することで、外国人は災害弱者から支援者側に回ることができることを示し「もっと外国人の力や知恵を借りるべき」とした。 -

上伊那地方に大雪 除雪作業に汗…。

低気圧が本州南岸を東北東に進み、上空に強い寒気が入った影響で、9日昼過ぎから夜半にかけ、県内中南部でまとまった雪が降った。伊那消防署によると積雪は、市内で26センチ。今季最高の降雪量となった。

上伊那地方では10日朝から、除雪作業に追われる人の姿や雪遊びをする子どもの姿が目立った。伊那市内在住の70代主婦は「夜と朝の2回、雪をかいたので疲れた。久しぶりにこれだけの雪の量を見た」と話した。 -

きさらぎ友好杯剣道大会 少年剣士ら技術磨く

第15回きさらぎ友好杯剣道大会(伊那剣心館主催)は10日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館で行った。岡谷市を加えた上伊那地域の少年剣道クラブやスポーツ少年団など計10団体から約200人の剣士が集まり、各部門で熱戦を展開した。

互いの剣道技術を磨き、交流を深める目的。小学1・2年、小学3・4年、小学5・6年、中学の部の計4部門で、ぞれぞれ男女別の予選リーグ、決勝トーナメントを展開(小学1・2年は男女一緒)。小さな剣士たちは、大きな掛け声とともに、日ごろの練習で培った技術を披露し合った。

伊那剣心館の熊谷進会長は「大会の少ないこの時期に子どもたちに試合経験を積ませてあげたいとの保護者の思いで始まった大会。他団体との交流を通じ、子どもたちも刺激を受けながらけい古に励んでいるので、これからも続けたい」と話していた。 -

小浦武志さんのテニスクリニック 伊那市で

日本テニス協会ナショナルチームゼネラルマネージャーの小浦武志さん(65)指導による硬式テニスの技術講習が9日、伊那市の高遠ホリデイドームであった。全国大会2年連続出場の駒ヶ根スポーツ少年団のメンバーら約30人に対し、瞬発力を鍛える基礎トレーニングの方法を教えた。

松本市の「スポーツショップハマ」が5年前から毎年、小浦さんを招いて開く技術強化のための講習。同スポーツ少年団の活躍を契機に今回、初めて南信地区で開催した。講習には、このほか同地区の高校で教える部活動顧問らも集まり、指導方法を学んだ。

小浦さんは、本格的な指導者を目指し、1979年、兵庫県宝塚市にテニスカレッジを開校。ジュニア育成に力を注ぎ、伊達公子選手をはじめ、多くのプロ、アマチュア選手を育ててきた。現在は全国各地で講演し、テニスの普及に努めている。

小浦さんは「これからも各地で頑張っている選手や指導者たちに新しいトレーニング方法の情報を伝え、少しでも育成強化に役立ててもらえれば」と話していた。

子どもたちに基礎トレーニングの方法を教える小浦さん -

西山でニホンジカの気配、強まる

伊那谷では、ニホンジカがいないとされてきた天竜川西側地域(竜西)での生息が確認され、上伊那でもニホンジカが竜西地区に生息域を広げ、目撃情報が増えている。伊那市西春近の小出2区の集落では、群れで出没するニホンジカの目撃情報が寄せられ、標高約1300メートルにある中央アルプス南駒ケ岳の中腹、しおじ平自然園(飯島町)でも出没。群れで行動している場合、生息数が今以上に増えていく可能性も強いという。

下伊那地域を中心として西山方面へのシカの横断が伝えられるようになり、上伊那では2001年、竜西地区の伊那市西春近でニホンジカの目撃情報が寄せらた。それを受け、信州大学農学部の竹田謙一助教らは、どこからシカが横断しているのか、調査を開始。伊那市役所南側にある天竜川と三峰川の合流点から、宮田村との境にある北の城橋まで南北約7キロにわたり、東西の河川敷約2キロに、シカのフンや足跡、草を食べた跡がないかなどを調べた。

その結果、川幅が最も狭くなる北の城橋付近でシカが歩いた痕跡などが多く残されてた。その河川敷からは藤沢川まで続く緑地帯があり、ここを通ってシカが竜西地区に侵入している可能性が強まった。また、地域住民を対象としたアンケート調査でも、西春近地区でニホンジカが目撃され、中には群れでの行動を目撃した人もいることが分かった。今では、ニホンジカによる農作物被害も発生している。

竹田助教は「この調査は伊那市内が対象だったが、猟友会などの話によると、伊南地域にはここのようにシカが渡れる場所が何個所かあり、実際に渡っているところを見たという人もいる」と話す。

また、中央アルプスでニホンザルの生息調査などをしている駒ケ根市博物館学芸員の吉田保晴さんは、97年の段階で飯島町のしおじ平自然園に出没するニホンジカの姿を目撃している。

吉田さんは「今の段階ではそんなにいないかもしれない。しかし、中央アルプスでもニホンジカの目撃情報は確実に増えている」とする。

竹田助教は「今のところ、食の豊かな里地が手前にあるため、人が追ったりしなければシカがあえて山へ登ることはないと思う」としている。

しかし、里地で群れが繁殖し、頭数が増えて食べ物が不足するようになれば、山へ向かうことも考えられ、シカの食害の場合、事態が明らかになってからでは手遅れとなるケースも多いため「早めの対策は必要」と話す。 -

上伊那中学生ロボットコンテスト アイデア光る

第5回上伊那中学生ロボットコンテスト(上伊那技術・家庭科教育研究会主催)は9日、伊那市駅前ビルいなっせであった。下伊那の1校を加えた計11校から49チームが参加し、アイデアを凝らしたロボットで得点を競いあった。

競技は、独自のロボットで紙筒を相手陣地により多く運んだ方が勝ちとなる「リングサザエ」。紙筒を2本の腕で挟み込んだり、ベルトコンベア式のアームで取り込んだりするタイプなど、出場したそれぞれのロボットのアイデアが光った。

4ブロックの予選トーナメントを行い、各ブロック上位チームと審査員推薦チームの計16チームで決勝トーナメントを繰り広げた。優勝はロボコン初出場となった高遠中の「アニメ同好会」。小回りがきく小さな本体と紙筒を多く取り込む長いアームが、競技で力を発揮した。

主将で3年の油井孝舟君(15)は「始めは勝てるかどうか不安だったが、1勝して手ごたえを感じた。あとは全力を尽くしただけ」と優勝を喜んだ。 -

第30回「ちゃぐりん」感想文コンクールでJA上伊那あぐりスクールの参加児童が入賞

JAグループ家の光協会が出版している子どもへの食農教育普及などを目的とする月刊誌『ちゃぐりん』が昨年9月に実施した「第30回『ちゃぐりん』感想文コンクール」で、JA上伊那が小学生を対象として開講している「あぐりスクール」の参加児童が6人が入賞し、7日、宮下勝義組合長から表彰状と記念品が伝達された=写真。

JA上伊那では、子どもたちへの食農教育の一環として一昨年から「あぐりスクール」を開講しており、その中の教材として『ちゃぐりん』を用いている。

感想文コンクールは、同誌を読んだ感想を作文にして応募する自由なもの。あぐりスクールでも一昨年からコンクールへの応募をしており、今回は伊那校、駒ケ根校合わせて138人が作文を応募したところ、全国から1963点の作文が集る中、優秀賞(12作品を選出)に駒ヶ根校3組の三ツ井凌君(9)が選ばれたほか、優良賞(50作品を選出)にも5人が入賞する結果となった。

優秀賞となった三ツ井君は「頑張ったので嬉しい」と話していた。

また、同校の校長を務める宮下組合長は「これだけ多くが入賞したのは全国でもないのではないかと思っており、校長としても嬉しく感じている。みなさんはあぐりスクールを昨年12月で卒業したが、地元で作られた農産物を食べ、農業や食べ物の大切さを頭の中に留めておいてほしい」と語った。

入賞者は次のみなさん。

◇優秀賞=三ツ井凌(赤穂3)

◇優良賞=石倉里々花(伊那東2)北原駿(赤穂3)中山梨紗(高遠3)田中彩(伊那北5)牧内ゆうな(伊那東6) -

上伊那中学生ロボコン きょういなっせで

第5回上伊那中学生ロボットコンテスト(上伊那技術・家庭科教育研究会主催)は9日、伊那市駅前ビルいなっせ6階ホールで行う。上伊那の10校、下伊那の1校の計11校から51チームが出場予定。年々参加校数は増えており、関係者は大会の盛り上がりを期待している。

独自のロボットを2人1組で操り、紙筒を相手陣地により多く運んだ方が勝ちとなる競技「リングサザエ」で競う。主流となっているベルトコンベアのアーム式を中心に、生徒たちのアイデアが光るロボットが集まり、熱戦を展開する。

大会は、4ブロックで予選トーナメントを開き、各ブロックの上位2チームと審査員が推薦した2チームの計16チームで決勝トーナメントを繰り広げる。

午前9時開会式、同9時30分から競技開始。

熱戦を展開した前回大会(伊那中学校) -

公立高校前期選抜実施

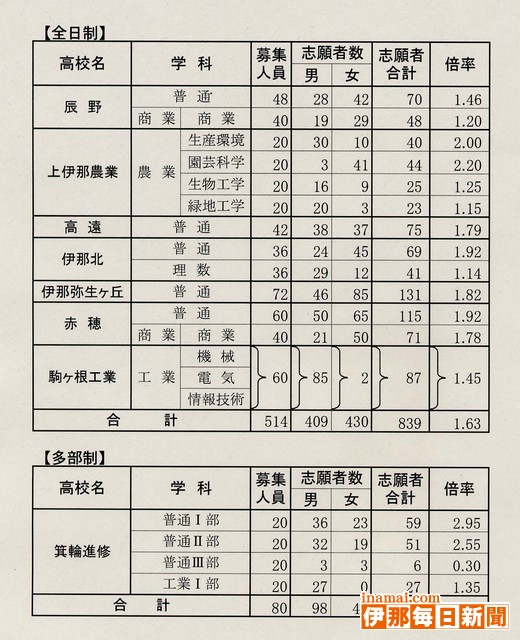

08年度公立高校前期選抜入試が7日、県内の公立高校で実施され、上伊那でも全日制7校、多部制1校(来年度新設)で約840人の志願者が試験に臨んだ。

自己推薦型選抜となる前期選抜では、作文などによる自己PR、面接、基本的な学力の習熟度などを総合的に判断し、合格者を決定する。

そのうち131人が志願した伊那弥生ヶ丘では、午前、午後に分けて面接試験などを実施。午前中に試験を受ける受験生らは、受け付け開始時間の8時40分に遅れないように登校し、「おはようございます」と元気良くあいさつを交わしつつ、緊張した面持ちで校門をくぐっていった=写真。

上伊那における前期選抜の倍率は全日制1・63倍、多部制1・79倍。県全体では、1万1105人が前期選抜に出願している。

前期選抜の合格発表は15日で、午後1時以降、各校の校内に合格者の受験番号を掲示するほか、午後2時以降には各校の公式ホームページにも合格者の受験番号を掲載する。 -

長野県観光振興リレー講演会開催

県の主催する「観光振興リレー講演会」が7日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科の山根宏文教授が、「これからの観光で大切なこと」をテーマに講演。観光産業関係者や一般など約80人が集まり、同地域にある観光資源の生かした方や観光に向けたまちづくりについて考えた=写真。

県が観光振興への取り組み強化を目的として県内10地方事務所ごとに開催している講演会で、「観光資源の活かし方」をテーマとした第1部では、景観や文化財などといった地域の観光資源をどのように観光に生かしていくことができるかを全国各地の事例を紹介しながら説明。

山根さんは地域にある素晴らしい景観などに付加価値をつけ、観光振興を図っている地域の事例や、そこにしかない地域の味、雰囲気を大切にした食堂を営む85歳の女性の取り組みを紹介し「地域にある日常の生活をありのままに体験してもらうことが、旅行者に感動を与える」と指摘。また、ただ単に体験してもらうより、その苦労なども一緒に経験してもらうような“本物の体験”が求められていることを示し「大事なのは感動のポイントを旅行者に伝えること。それをどうしたら生かせるかを考えると、必ずどの資源にも良いポイントがある。そこを生かしていくことが大切」と語った。

また、観光まちづくりをテーマとした第2部では、観光が地域に大きな経済効果を生むとともに、地域に住む人たち自身に、地域への愛着が生まれることを説明し、従来の観光とこれからの観光の違いなどを示した。 -

上伊那の主要渓流へアマゴ放流

16日の渓流魚釣り解禁に向け、天竜川漁業協同組合(上條純敬組合長)は7日から、アマゴの成魚を放流し始めた。3日間かけ、上伊那の主要渓流数10河川に体長約25センチ、重さ約100グラムの成魚700キロ、7千匹を放つ予定だ。

初日、伊那市では小沢川、小黒川、藤沢川など5河川13カ所でアマゴを放流した。組合員らがバケツから流れの穏やかな場所に放つと、アマゴは元気よく体を踊らせながら流れの中に姿を隠していった。

関係者は「本年は雪深く、河川上流部へは入れず、下流から中流部にいるアマゴを狙うことを勧める。今シーズンは昨年と比べ、河川工事の数が減ったため、水のにごりが少なく、釣果は期待できる」と話している。

漁協は3、5月、同主要河川にイワナの成魚を放流する計画だ。

遊漁料は、一日券千円、年間券6千円、中学生券300円、小学生以下無料。

伊那市の南沢にアマゴの成魚を放流する組合員ら -

天竜川上流河川事務所が上下伊那8市町村、県と連携して「天竜川流域防災GIS」(仮称)を導入

天竜川上流河川事務所は、災害時の被害発生場所やその状況などを関係行政機関が速やかに共有することを目的とした「天竜川流域防災GIS」(仮称)を導入する。同事務所のほか市町村や県などがパソコン上で地図情報を共有し、災害の発生を確認した場合、関係者それぞれが把握している情報をその地図上へ速やかにアップし、情報共有を図る。対象地区は同所の直轄砂防がある伊那市、駒ケ根市、飯島町、宮田村の上伊那4市町村と下伊那4市町村。システムの運用は各市町村と県、伊那建設事務所、飯田建設事務所と連携しながら行っていく。テスト運用の開始は3月末を目指す。

災害時、被害が発生した時間や場所、規模などに関する情報を早急に把握することが的確な措置を講じていくためには必要不可欠となるが、関係行政機関の把握する情報をやり取りするには同一の地図が用意されていなかったり、同様の地図があっても作成年や縮尺が異なるなどといった理由から、情報共有が困難な状況にあった。

そんな中、同事務所では、この「防災GIS」に着目し、05年から検討を重ねてきた。

ベースとなる地図データは、学識経験者の見解を聞きながら同事務所が作成。県の土砂災害地図の情報や市町村の防災計画の情報、道路交通網の状況などを掲載し、災害時に関係者が被害を確認した場合、その地図上へ災害情報を書き込んでいくようになる。

当面は行政関係機関が速やかに情報共有を図るために運用する予定で、今後は災害情報をアップするためのルール作りなどを進めていく。 -

第5回明日に翔け!上伊那ファーマーズの集いで食害、ジビエ料理について考える

上伊那の農業者が一堂に会し、これからの農業について考える「

第5回明日に翔け!上伊那ファーマーズの集い」が5日、伊那市狐島のJA上伊那本所であった。農業関係者など約250人が集まり、深刻化する有害鳥獣対策について考えるとともに、駆除した野生鳥獣をジビエ料理として活用する方法を模索した。

獣害防除対策に着目した今回、農業者のほか、猟友会関係者にも参加を呼びかけた。

第2部では、伊那市長谷地域の事例紹介に続き、信州大学農学部の竹田謙一助教が「集落ぐるみの獣害防除対策」をテーマに講演。竹田助教は耕作放棄地が野生動物のえさ場となっていることに触れ「集落の中で一つでもこうした場所を作らないことが大切」と説明した。また、駆除したニホンジカの肉などをジビエ料理などに有効利用することで、地域の資源としてこれらの野生動物をとらえていくことを提唱した。

ジビエ料理について学ぶ第3部では、飯田市南信濃にある山肉料理専門店「星野屋」の4代目店主・片町元彦さん(32)を迎え、実際に片町さんが作ったシカ肉を使ったステーキやメンチカツなど料理3品を試食=写真。星野さんは「これまでのジビエというと、一部の人がワインを片手に食べるなどといったイメージが強いが、女性や子どもにもすんなり受け入れられるメニューにした」と語り、これまであまり用いられなかったアキレス腱などの部位を使ったコストが比較的安いメニューなども紹介した。

実際試食した参加者は「シカ肉と分からないくらいおいしい」と話し、3つの料理に次々とはしを伸ばしていた。

また、上伊那農業委員会協議会による功労者表彰と感謝状授与もあり、後世に残したい技術などの伝達者を認定する農業名人には、新たに3人を認定した。

表彰などは次の通り。

◇農業功績者=平沢明彦(伊那市)原伊一(伊那市)堺沢政江(駒ケ根市)一ノ瀬博(辰野町)柴正人(箕輪町)久保田明美(飯島町)征矢寛美(南箕輪村)横前アップルランド(中川村)田中宮男(宮田村)

◇農業功績者感謝状=平沢信助(伊那市)北條富男(辰野町)

◇農業名人認定者▼新鉄砲百合栽培名人=井上修一(伊那市)▼アルストロメリア名人=宮崎国治(中川村)▼農業機械改良名人=保科治男(宮田村) -

上伊那でも冷凍ギョーザに関連した健康被害の届け出

伊那保健所に4日午後、中国産冷凍ギョーザが原因と疑われる健康被害に関する相談が寄せられた。相談に訪れたのは上伊那管内在住の男性。上伊那で健康被害届けが出されたのは今回が初めてで、伊那保健所では「対象商品が自宅に残っている場合は食べないようにし、万が一、これらの商品を食べて健康への影響があった場合は、伊那保健所へ速やかに連絡してほしい」と呼びかけている。

伊那保健所によると、男性が食べた冷凍食品は今回自主回収の対象となっている中国の天洋食品が製造した冷凍食品「CO・OP手作り餃子」。男性は1カ月ほど前、このギョーザを食べたところ、めまいなどを感じたため、近くの医療機関を訪れた。今回の事件を受け、不安を感じたため、対象製品の残品を持って同保健所に健康被害の相談に訪れた。

これを受けて保健所では、残品を長野市にある環境保全研究所へ送付。この冷凍ギョーザと健康被害の関係性を調査している。

4日の午後2時現在、県内では消費者、営業者合わせて92人からの相談が寄せられている。 -

節分演歌まつり開催

新春の訪れを歌とともに楽しもう竏窒ニいな歌謡祭実行委員会などによる「節分演歌まつり」が3日、伊那市の生涯学習センターであった。上伊那地区のカラオケ愛好者ら約35人が出場し、自慢ののどを披露=写真。訪れた来場者を楽しませた。

歌謡Academyを主催する今井ひろしさんらが企画する演歌ショーで、今回は節分に合わせて「節分演歌まつり」として開催した。

衣装やメークなどに趣向を凝らした出演者は、北島三郎の「北の漁場」や吉幾三の「雪国」など、一般にもなじみの曲全46曲を披露。最後には節分に合わせて鬼も登場し、来場者も一緒になって豆まきを実施。舞台を楽しむとともに、この1年の安全や健康を祈願した。

主催者の今井さんは「来場者の方にも一緒に楽しんでいただければ」と話していた。

3月30日には「第4回いな歌謡祭」を開催する予定。

問い合わせは(TEL090・5491・4772)今井さんへ。 -

08年度公立高校前期選抜試験入学志願者数発表 上伊那の倍率は1・63倍

県教育委員会は4日、08年度公立高校前期選抜入学試験の志願者数を発表した。上伊那の全日制7校の志願者総数は839人で倍率は1・63倍。県平均と比較すると0・18ポイント下回っている。志願者倍率が最も高いは、上伊那農業の園芸学科で2・20倍。普通科では、伊那北、赤穂の1・92倍が最も高くなっている。

上伊那の全日制前期選抜では、定員割れとなった高校はなかった。最も志願者数が多かったのは伊那弥生ヶ丘の普通科で131人。また、倍率では上伊那農業の園芸学科と生活環境がともに2倍を超えている。

また、4月開始となる多部制の箕輪進修は、募集定員80人に対し志願者数は143人となり、倍率も1・79倍となったが、夜間部となる普通III部は定員割れし、0・3倍にとどまった。

前期選抜は7日(一部の学校では8日にも実施)に実施する予定で、合格発表は15日となる。

また、私立・伊那西高校では、08年度総募集定員は180人。第1回願書受付け期間が5日まで、第2回願書受付期間が22縲・9日となっている。 -

中央アルプス千畳敷カールにおけるサルを考える集い開催

中央アルプス、南アルプスの自然環境保全などを目的とした活動を展開するNPO法人・アルプスAyudaによる「中央アルプス千畳敷カールにおけるさるを考える集い」が2日、南箕輪村にある信州大学農学部の「食と緑の科学資料館」であった。行政関係者や高山植物の保護活動に従事する人など約50人が集まり、中ア千畳敷カールまで行動範囲を拡大しているニホンザルの現状を学ぶとともに、今後、観光客とどのような関係づくりをしていくべきかを考えた=写真。

ニホンザルの群れが近年、標高2600メートルに位置する千畳敷カールで高山植物などを採食していることが確認され、観光客が近づいても逃げないといった状況が生じている。今回の集いはこうした現状を把握するとともに、今後、どのような影響、対策が必要かを考えるために開催した。

1980年代から中アのニホンザルの生態について調査してきた駒ケ根市博物館学芸員の吉田保晴さんは、過去から現在までのニホンザルの行動域の変化を報告。近年千畳敷まで上がるようになった群れがどこから上がってきているのかいまだ確認できていないものの、春の芽吹きを追って6月ころから千畳敷へ入り、一昨年は千畳敷の樹林帯でねぐらを形成しているのを確認した。また、昨年はフンの中から人間が食べ残した残飯が出てきたことから今後、味を覚えたサルが、観光客に接近する危険性があることを指摘した。

パネルディスカッションでは、人や高山植物への被害を回避するためには今後、どのような取り組みが必要かを討論。信州大学農学部アルプス圏フィールド科学教育研究センターの泉山茂之准教授は「一番大切なのは人とサルが餌を介した関係にならないこと。餌付けされたサルは人に危害を与えるようになる」と説明。観光客への意識付けの重要性を指摘した。また、ニホンザルはニホンジカと異なり、植物の植生を破壊するまで食べ尽くす動物ではないため「ニホンジカとは分けて考えるべき」とした。

一方、来場者からは「現実的にどうするかが問題。行政サイドで予算付けをして、早期の対策をとり、高山植物を守ってほしい」とする意見も出された。 -

バレンタイン商戦

上伊那の大型店などで14日のバレンタインデーに向けて、チョコレート商戦が展開されている。

ベルシャイン伊那店では1月18日より時計台広場にバレンタインコーナーを設け、さまざまなチョコレートを販売している。

店員によると、ここ数年は、ベルギーのチョコレートメーカー「GODIVA」などの高級チョコレートや、手作りチョコレートを作るための板チョコやブロックタイプのものなどが人気を集めているとのこと。

変わったものではお守りなどを模した「合格祈願チョコ」や塩の入った「塩チョコ」など。またアルコール入りのチョコレートでは、定番だったブランデーのほかにも、日本酒や梅酒なども店頭に並んでいる。

客層は子どもから高齢者までと幅広く、自分で食べるために買っていく客も多いとのこと。 -

【記者室】毒ギョーザか地産地消か

毒ギョーザ事件で日本中が大騒ぎだ。問題の製品は意外に多く流通していて、上伊那にも出回っているというのだから人ごとではない。毒入り食品が家の冷蔵庫にあるかもしれないとなれば誰だって血の気が引く▼原因は今だ特定できないので製造会社を非難することは控えるが、中国の生産品にさまざまな問題があることは世界周知の事実。検査で発見されないまま市場に出ることが防げないなら、消費者自身が考えて選択するしかない▼今や世界中の食品を手軽に購入できる時代だが反面、誰がどんなふうに作った物かはまったく分からない。昔ながらの地産地消であれば心配は少ないとはいえ、ぜいたくに慣れた日本人がそんな素朴な食生活に戻ることは無理だろう。(白鳥文男)

-

県校長会が県立高校再編にかかる意見書の最終まとめを県教委に提出

長野県教育委員会の要請を受けて県立高校の再編についての意見を取りまとめてきた県校長会が31日、最終まとめを県教委に提出した。上伊那が含まれる第3通学区については「総合学科の設置が課題」としたほか、上伊那を対象とする旧8通学区については「1学年5学級規模以下の学校が4校あり、交通の利便性を考慮した再編統合や新たなシステムを導入した学校づくりも考えていく必要がある」とした。

この最終まとめは昨年6月に決定した「高等学校改革プランの今後の進め方について」に基づき検討してきた。

それによると、高校再編に対する基本的な考え方としては、少子化に伴なう高校の小規模化が進む中、「早期に高校再編を進め、適正規模を確保することが必要」とし、2013年ころを一区切りとして現時点で中学校卒業者数を見通すことができる平成30年代を見据え、高校再編計画を策定するように提案。再編、募集停止などに進む場合には、地域における高校教育の保障に配慮して、慎重に検討することを求めている。

また、専門学科の小規模化が進んでいる現状から「専門学科の適正規模と適正配置を改めて考えるべき」としたほか、総合学科、多部制・単位制高校といった新しいタイプの学校については「各通学区に1校以上の設置が望ましい」とした。 -

冷凍ギョーザ、上伊那管内でも3卸売り業者が取り扱い

健康被害が発生したジェイティフーズ(東京都)が輸入した中国産冷凍ギョーザが県内でも販売されていたことを受けて県は31日、県内の各保健所ごと、このギョーザの流通状況の把握を始めた。伊那保健所では、上伊那管内でも3卸業者がこの冷凍ギョーザを仕入れていたことから、店頭で販売されないよう、業者の早期回収を促すとともに、各小売店での販売状況について調査を進めている。今のところ、健康被害に関する報告はないという。

伊那保健所によると、上伊那では2業者が家庭用として、1業者が業務用として各小売店に卸していたが、当該製品以外で回収対象品となっている23品目については、管内での取り扱いはなかった。

伊那保健所では、各家庭で保存している冷凍ギョーザが該当するギョーザだった場合、速やかに販売店へ返品するとともに当該品を食べて具合が悪くなった場合は、同保健所へ連絡するように呼びかけている。

今後、管内でどれくらい流通していたかの集計を取りまとめる。

248/(日)