-

伊那図書館内サービス業務廃止

伊那市は現在伊那図書館内の市民サービスコーナーで行っている証明書発行などの業務を9月末で廃止する方針です。

これは27日市役所で開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。

伊那図書館内での業務廃止に伴い休日の窓口業務は市役所内に市民サービスコーナ―を新たに開設し対応します。

市民サービスコーナーは市役所西出入り口の日直室に設けられます。

この措置はコンビニエンスストアでの証明書交付の増加や働き方改革によるもので、業務は3人体制を予定しています。

伊那図書館での業務廃止に伴う市役所の市民サービスコーナ―開設は10月からを予定しています。

伊那市ではこの件について今後、住民からの意見を聞き、理解を得たいとしています。

-

伊那ロータリークラブ ローメンズクラブを顕彰

伊那ロータリークラブは、こども食堂などのボランティア活動を行っている伊那ローメンズクラブに、ロータリー顕彰を27日に贈りました。

この日は伊那市のくぬぎの杜で創立65周年記念定例会が開かれ、平出吉範会長から伊那ローメンズクラブ会長の唐澤正也さんに顕彰が贈られました。

伊那ローメンズクラブは、ローメンの普及活動を行う傍ら、こども食堂の開催や、石川県珠洲市での炊き出しなどボランティア活動にも力を入れています。

その活動が地域の結束を深めているとして評価されました。

伊那ロータリークラブでは地域の発展に貢献した人などを毎年表彰していて、ロータリー顕彰贈賞は今回で46回目となりました。

-

伊那市公共交通合同会議 ぐるっとタクシー運行状況報告

伊那市の地域公共交通会議と公共交通協議会の合同会議が、いなっせで20日に開かれ、ぐるっとタクシーの運行状況などが報告されました。

ぐるっとタクシーの今年度の利用者数は、去年12月末現在、2万2,237人、前の年の同じ時期とほぼ同じで、昨年度と横ばいとなる見込みです。

また、コロナ禍で減少した路線バスの利用者は徐々に回復しているほか、市街地デジタルタクシー、市街地循環バスの利用者は、増加しているということです。

伊那市では、「今後も利便性向上に努め、利用者の増加につなげたい」としています。

-

デジタル地図活用し通学路の安全考える社会実験 報告会

安全な通学路を考えるデジタル技術を活用した社会実験に取り組む「道路空間構築プロジェクト推進協議会」の報告会が25日伊那市役所で開かれました。

社会実験は、通学路の危険か所をデジタル地図上に集め、それを活用して改善につなげるシステムを構築するものです。

春富中と東部中の通学路で調査を行い、地図上で、生徒の考える危険か所、地区の要望、行政の持つ事故の情報などを重ね、危険か所のピックアップとその対策を行いました。

地図上でポイントが重なったか所について重点的に対策を検討し、横断歩道の設置や路面表示の補修などにつながったということです。

東部中学校の有賀泰司校長は「今回生徒が自身で危険か所を考えることができ、自分たちで考える新しい交通安全教育になった」と話していました。

今回の社会実験は、国土交通省の社会実験に採択されたもので、「道路空間構築プロジェクト推進協議会」が行いました。

今後は、伊那市教育委員会でこのやり方を取り入れ、通学路の安全対策に取り組んでいく方針です。

-

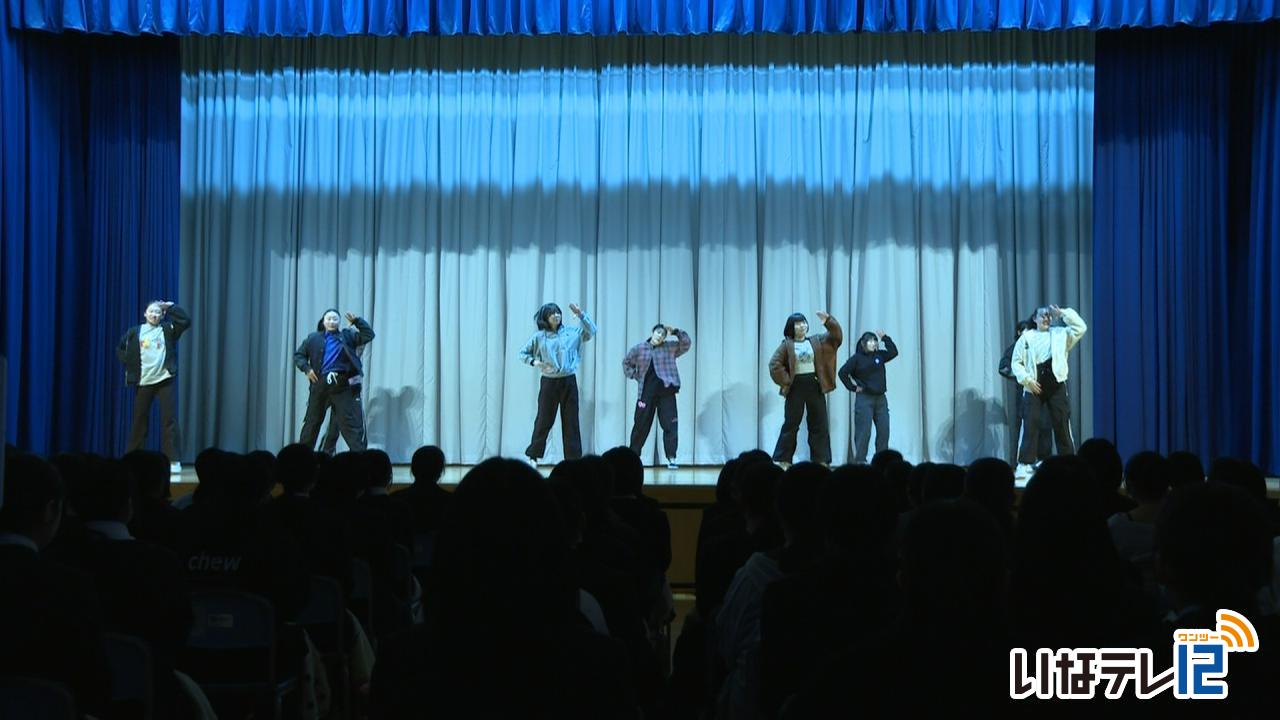

伊那西高校 ダンス・音楽学習発表会

伊那市の伊那西高校は、選択授業で音楽、ダンスを選んだ生徒による学習発表会を4日、校内で開きました。

発表を行ったのは選択授業で音楽、ダンスを選んだ1年生合わせて32人、ダンスを選んだ3年生9人です。

そのうち3年生ははじめ、2チームに分かれてダンスを披露しました。

伊那西高校では選択授業として美術、書道、音楽、ダンスなどから好きな授業を選ぶことが出来ます。

3年生は全員でステージに上がり、洋楽のメドレーに合わせて踊りました。

卒業を控えた3年生にとっては、今回の発表会が伊那西高校で最後のステージです。

音楽選択の1年生は今回が初ステージでした。

2学期から練習してきた曲をピアノで奏でました。

ダンス選択の1年生は6チームに分かれて発表しました。

10日には2年生全員によるダンスの発表会が開かれました。

-

高遠さくら祭り デジタルチケット試験導入

今年の伊那市高遠町の高遠城址公園のさくら祭りは、混雑緩和対策として入園券をスマートフォンで購入できるデジタルチケットを導入します。

26日は高遠町総合福祉センターやますそで高遠城址公園さくら祭り対策打合せ会議が開かれ伊那市や商工会などの関係者50人が出席しました。

会議では、入園時の混雑緩和を目的にデジタルチケットを試験的に導入することが報告されました。

スマートフォンで事前にチケットを購入すると入園券として使用できます。

また、コロナ前まで実施していた市役所からのシャトルバスの運行を最盛期の土曜日の1日間行うとしています。

また開園150周年記念事業として、南曲輪で高遠城址公園の歴史を振り返るパネル展が開かれます。

高遠城址公園のさくら祭りの公園開きは来月22日の予定です。

昨シーズンの有料入園期間は4月6日から18日までの13日間で、有料入園者数は10万7,368人でした。

-

台湾の高校生 高遠高校で交流会

日本の職業高校にあたる台湾の新北市立淡水高級商工職業学校の生徒19人が伊那市の高遠高校を訪れ25日に生徒が交流しました。

歓迎セレモニーでは高遠高校の弓道部の生徒が弓を引き、28メートル先の的に向かって矢を放ちました。

台湾の生徒は24日に来日したということです。

セレモニーでは他に3年生およそ100人が合唱で歓迎しました。

高遠高校は淡水高級商工職業学校と2023年12月に姉妹校となっています。

今回初めて高遠高校を訪れました。

高遠高校は生徒有志5人が去年12月に研修旅行で台湾の高校を訪れています。

セレモニーの後は今年度の生徒会役員と交流会が開かれ、缶バッジを作りました。

高遠高校の生徒が身振りで作り方を伝えていました。

去年の研修旅行のホームステイ先の生徒との再会を喜ぶ姿も見られました。

台湾の生徒は県内で農家民泊やスキーを体験するほか、東京都で観光をして3月2日に帰国するということです。 -

東春近保育園の園児 シイタケのコマ打ち

伊那市の東春近保育園の園児は、老松場の丘古墳公園でシイタケの菌のコマ打ちを25日行いました。

25日は東春近保育園の年中・年少園児およそ70人がシイタケの菌のコマ打ちをしました。

長さ1メートルのナラやクヌギの原木60本とコマ3000個が用意されました。

これは、地元住民で作る老松場の丘古墳公園整備委員会が開いたものです。

メンバーが原木に穴を開けると、子どもたちがコマを打ち付けていきました。

コマ打ちが終わると、園児は思い思いに公園で遊んでいました。

シイタケは、早ければ秋に収穫でき、子どもたちが給食で味わうということです。

-

三澤寺 武田住職が大荒行を終え奉告式

伊那市福島の日蓮宗三澤寺の武田正幹住職は、100日間の修行の成果を披露する「帰山奉告式」を24日に境内で行いました。

24日は、武田住職が同じ期間修行をした僧侶5人と共に水行を行いました。

武田住職らは、去年11月1日から2月10日までの100日間、千葉県にある日蓮宗の寺で「日蓮宗大荒行」を行いました。

世界三大荒行の一つとされていて、期間中は午前2時半に起床し、読経や写経と3時間おきの水行を午後11時まで繰り返し行っていたということです。

修行は、極限状態に身を置き、心身を鍛錬するものです。

修行前に73キロに増やしていった体重は、58キロまで減り、毎日の読経で声は枯れていました。

水行を行った午前10時頃の伊那地域は、気温が1度ほどと冷え込みましたが、およそ60人の檀家らが見守る中、経を唱えながら冷水をかぶっていました。

武田住職の大荒行は、10年ぶり2回目となっています。

-

伊那弥生ケ丘高校同窓会 跡地利用について要望

伊那弥生ケ丘高校同窓会は、校舎跡地利用について、同窓会の思いを尊重した上での計画立案などを求める要望書を25日に長野県教育委員会へ提出しました。

この日は長野県庁に下島典子同窓会長らが訪れ、高校再編推進室の佐野浩一郎室長に要望書を手渡しました。

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する伊那新校は、伊那北高校の敷地に新校舎を建設する予定です。

要望では、弥生跡地の現在の景観を損なうことのないよう利活用の計画立案に臨むことや、次世代教育や多世代交流の場としての利活用などを求めています。

佐野室長は「地元の人や同窓会のみなさんと話し合いながら進めていきたい」と話していたということです。

-

南ア山岳環境保全連絡協議会 6月に協力金

南アルプス伊那谷エリアの山岳環境保全のための連絡協議会設立総会が25日、伊那市役所で開かれ、登山者への協力金制度を導入する案が承認されました。

この日は市役所で設立総会が開かれ、南アルプスの長野県側の伊那市、飯田市、大鹿村のほか、山岳関係者が出席しました。

案では、登山者から一口500円以上の協力金を任意で徴収します。

伊那市では林道バスの利用時や戸台パークでの徴収を考えているということです。

QRコード決済も対応する予定です。

集めた協力金は登山道の維持管理や高山植物の保護、携帯トイレの普及などに使用します。

伊那市が今年度登山客300人に行ったアンケートでは、96%が協力金の導入に理解を示しています。

協議会では今後、各市村のホームページやチラシなどで周知し、6月から協力金制度を導入する予定です。

-

春のコレクション三人展

着物のリメイク品やアンティーク、木工インテリアが並ぶ、「春のコレクション三人展」が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで21日から始まりました。

会場には、およそ500点が展示され、販売も行われています。

南箕輪村の塀和一彦さんはオークションなどで収集したアンティークの食器、絵画などを展示しています。

妻の紀代子さんは、古い着物を洋服にリメイクし展示しています。

こちらのボトムスは、かつて製粉所で使われていた布袋をリメイクしたものです。

木祖村の高橋茜さんは、自身が手掛けた木工インテリアを展示しています。

高橋さんの展示品の中でも特に人気があるのは、中に磁石が入っていて、鉄製品が落ちない針入れです。

三人は10年ほど前に開かれた合同展で出会い、意気投合したということです。

三人展は26日(水)まで開催され、今年9月にも開かれる予定です。

-

旧井澤家住宅で雅楽の演奏会

伊那市西町の旧井澤家住宅で、雅楽の演奏会が23日に開かれました。

23日は、東京都を拠点に活動する演奏家4人が、雅楽の代表曲の越殿楽などを披露しました。

旧井澤家住宅では、現在雛人形展が開かれていて、演奏会はこれに合わせて企画されました。

会場を訪れたおよそ70人が演奏に耳を傾けていました。

-

グリーンファーム ランと春の花フェア

100種類のランが並ぶ、ランと春の花フェアが伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームで開かれています。

フェアは園芸ハウス内を会場に開かれていて、およそ100種類のランが展示販売されています。

コチョウランやカトレア、シンビジウムなど、およそ1,000鉢が用意され、価格は1鉢1,000円から7,000円ほどとなっています。

またランだけでなく、チューリップやパンジーなど訪れた人に春を感じてもらおうと、およそ100種類の春の花も販売されています。

ランと春の花フェアは3月9日(日)まで、グリーンファームで開かれています。

時間は午前8時から午後6時です。

-

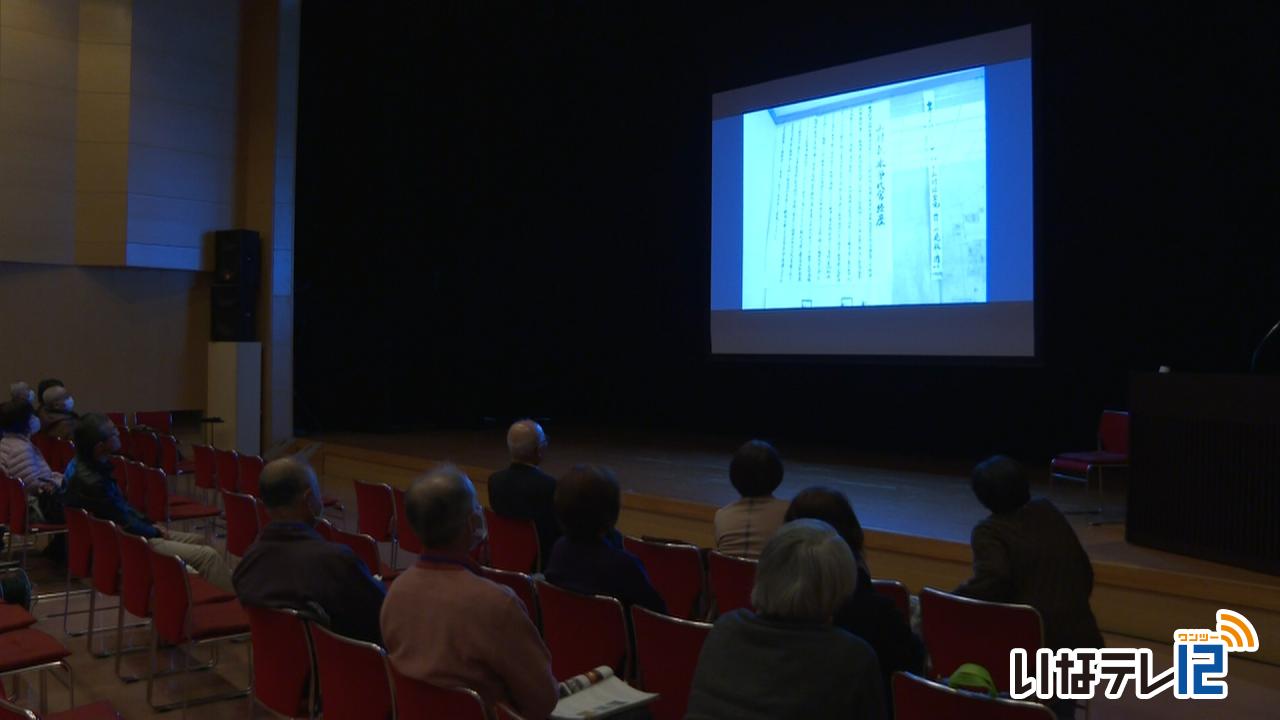

創造館でざざ虫の講演会 牧田豊さんが講演

ざざ虫について理解を深める講演会「ざざ虫と伊那谷の過去・現在・未来」が22日日伊那市創造館で開かれました。

講師はざざ虫について30年以上に渡り研究している伊那市東春近の牧田豊さんが務めました。

講演では「どうしてざざ虫を食べるのは伊那だけなのか」などについて話しました。

牧田さんは「伊那では昭和20年代に土産物としてざざ虫の販売が始まった」と説明し、「ざざ虫が土産物となったことで、漁をする人や商店に収入をもたらし産業として成り立ち、今も伊那の食文化として続いている」と話していました。

牧田さんは3年計画でざざ虫についての講演をしていて、今回は2回目です。

他に、昭和47年に制作されたドキュメンタリー映画「伊那路の里」も上映されました。

上伊那の風景や文化などについてまとめたもので当時の天竜川や高遠城址公園などが映し出されました。

-

井ノ久保カレー大作戦

伊那市西春近表木の井ノ久保子供会は、カレーを通して顔の見える交流を図ろうと「井ノ久保カレー大作戦」を表木公民館で22日行いました。

22日は、児童や保護者、ボランティアなど20人が100人前のカレーを作りました。

事前に予約を取り、公民館に受け取りに来た地区の人たちに手渡していました。

子供会では、子供が主体となり顔を合わせ交流を図り、食を通して繋がろうとカレー大作戦を企画しました。

カレーは子供と食材を提供した人は無料、大人は1食100円です。

伊那市社会福祉協議会が行っている子ども食堂・カレー大作戦の一環で行われたものです。

-

弥生器楽部 定期演奏会

伊那弥生ケ丘高校器楽部の第17回定期演奏会が伊那市のいなっせで11日開かれ、部員らがこれまで練習を積んできたマンドリンの演奏を披露しました

定期演奏会では、ポップスや映画音楽など17曲を披露しました。

伊那弥生ケ丘高校器楽部の定期演奏会は今回で17回目です。

演奏したのは1・2年生33人です。

去年11月に行われた長野県高等学校ギター・マンドリンフェスティバルでは県内1位となる最優秀賞を5年連続で受賞し、7月の全国大会に出場する予定です。

この日は全国大会に向けて練習している曲も披露しました。

-

交通安全目標 2人の児童を表彰

伊那市の西春近北小学校4年の児童2人が考えた交通安全目標が、県交通安全教育支援センターの「私たちの交通安全宣言」で最優秀賞と優秀賞に選ばれました。

最優秀賞に選ばれたのは、4年の白井一真君です。

「ヘルメットしっかりかぶって安全に」

優秀賞に選ばれた4年の平澤初花さんです。

「自分はみえてもライトをつけよう。相手はみえない」

21日は、表彰式が行われ県交通安全教育支援センターの熊谷猛彦理事長からそれぞれに表彰状が贈られました。

私たちの交通安全宣言は、児童の自主的な交通安全意識の向上を図ろうと平成29年から県交通安全教育支援センターが行っているものです。

今年度、県内全ての小学生に具体的な交通ルールやマナーなどの目標を募集しました。

1609人の応募の中から最優秀賞2人、優秀賞6人が決まりました。

白井君と平澤さんは、自分自身の経験などをもとに目標を考えたということです。

最優秀賞の白井君の目標は、来年度の下半期の目標として今年の秋、県内の小学校などに配るポスターに使われることになっています。

-

災害時に役立つパッククッキング実習

伊那市女性団体連絡協議会は、災害時に役立つ、「パッククッキング」の調理実習を21日に伊那市防災コミュニティセンターで行いました。

21日は、伊那市女性団体連絡協議会の会員11人が参加しました。

実習では、ご飯とオムレツ、蒸しパンの3品を作りました。

「パッククッキング」は、食材を耐熱性のポリ袋に入れて混ぜ合わせ、湯煎して調理する方法です。

このうち、オムレツは卵1個を使い、チーズとハムは手でちぎって入れ混ぜていきました。

鍋で10分間、湯煎すると完成です。

ほかにご飯は米40グラムに水60CCを入れて30分間、湯煎しました。

パッククッキングは、鍋を汚さずに複数の調理が同時にでき、温かい食事を提供することができることから、災害時に役立つということです。

伊那市女性団体連絡協議会では、平時から災害に備えるために実習として今回初めて行いました。

-

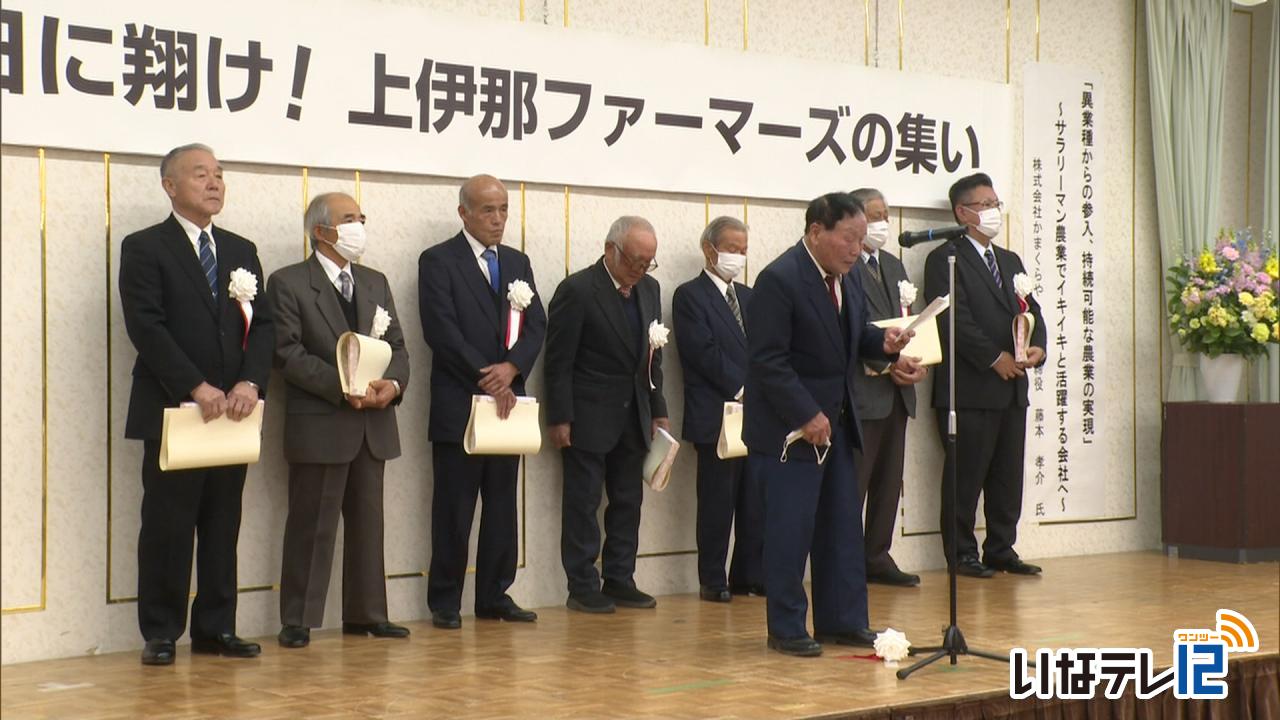

上伊那ファーマーズの集い 農業功績者を表彰

上伊那地域の農業関係者が集まり、農業への理解を深める上伊那ファーマーズの集いが18日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

上伊那ファーマーズの集いでは農業功績者の表彰が行われ、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3人と1団体が表彰されました。

伊那市の御子柴貞さんは、農事組合法人上荒井の設立から組合長を務め、地域農業を支えてきました。

伊那市の吉澤昭夫さんは、農業を離れた人から農地の貸し借りを行い、管理面積を拡大しています。

南箕輪村の五味一廣さんは、農事組合法人まっくん野菜家の初代組合長を務め、村の農業振興に貢献しました。

箕輪町上古田の山ん田の会は、耕作放棄地の棚田を整備してあやめなどを植え、景観づくりの活動をしています。

受賞者を代表して御子柴さんは「多くの知人に恵まれてきた。この表彰が新しい力を与えてくれると思います」と話していました。

上伊那ファーマーズの集いは、上伊那農業委員会協議会が開いたもので、農業関係者などおよそ180人が集まりました。

-

高遠町「平和の文化祭」

絵画や写真などを通して平和について考えるイベント「平和の文化祭」が伊那市高遠町の高遠町総合福祉センターやますそで、21日から始まりました。

会場には、絵画や写真など、およそ100点が展示されています。

このイベントは、高遠町九条の会や上伊那医療生協などでつくる実行委員会が開いたもので、今回で6回目です。

展示の中には、戦時中の日本を描いたものもあります。

空襲を受けている様子や終戦を伝えるラジオ放送を聴いている様子が描かれています。

実行委員会では「芸術を楽しめるのは、平和のおかげということを若い世代にも伝えていきたい」と話していました。

平和の文化祭は23日(日)まで高遠町総合福祉センターやますそで開かれています。

22日(土)には、子ども向けの工作やゲームなどのイベントが開かれます。

-

伊那市来年度予算案 384億円

伊那市は総額384億5,200万円の来年度の一般会計当初予算案を20日発表しました。

伊那市の白鳥孝市長が市役所で記者会見を開き来年度一般会計当初予算案の概要について説明しました。

来年度は「時代の変化に対応する 地方都市のトップランナー」をキャッチフレーズに今までと同じ思考では乗り切れない時代だとして行政を「経営」していく視点で進めていくとしています。

主な新規事業は旧伊那中央清掃センター跡地に建設する、美原防災スポーツセンター建築工事に11億9,000万円。

六道原工業団地第2期拡張事業に1億6,800万円。

緑ヶ丘敬愛幼稚園の未満児・病児棟建設補助に1億6,300万円。

高遠城址公園開園150周年記念事業に160万円。

伊那市では今後、学校の水泳授業に民間のスポーツクラブのプールを活用する方針です。

初年度の来年度は富県小学校が活用し事業費は128万円となっています。

来年度の一般会計当初予算案は今年度より31億8,000万円多い、384億5,200万円となっていて当初予算案としては過去最大規模です。

一般会計当初予算案は27日に開会する市議会3月定例会に提出されることになっています。

-

伊那市消防団音楽隊 定演

伊那市消防団音楽隊の第11回定期演奏会が16日伊那文化会館で開かれました。

定期演奏会では消防団音楽隊や市内の中学校の吹奏楽部など7団体がポップスやアニメソングなどを演奏しました。

予防消防のコーナーでは音楽隊の演奏に合わせて防火、防災への備えを呼びかけていました。

伊那市消防団の駒井啓晃団長は「消防団は地域の安心安全のため日夜活動している。消防団活動を知り、防火への理解を深めてもらいたい。」と話していました。

-

上農生 春日公園にウッドステージ設置へ

南箕輪村の上伊那農業高校の里山コースの2年生は、伊那市の春日公園に設置するウッドステージを作っています。

20日は、上伊那農業高校で生徒たちが木材の加工を行いました。

木材は、上伊那産のヒノキです。

この日は土台部分になる木材に、つなぎ合わせる為の加工を行いました。

生徒たちは、長野県建築士会上伊那支部の会員から教えてもらいながら作業をしていました。

上農では今年度までの3年間、春日公園噴水跡地の整備を行いました。

来年度は、ウッドステージを設置します。

ウッドステージは、秋ごろに完成予定です。

-

(有)スワニー 3Dプリンター寄贈

伊那市富県で製品設計開発を行う有限会社スワニーは、3Dプリンター1台を20日に、障がい者多機能型事業所に贈りました。

この日は有限会社スワニーの橋爪良博社長が輪っこはうす・コスモスの家を訪れ、伊那市社会福祉協議会の林俊宏会長に3Dプリンター1台を贈りました。

贈られた小型の3Dプリンターは、スワニーが家庭向けに開発したものです。

おもちゃやペン立てなど1,200種類を作ることができます。

万が一口に入れても害がないよう、植物由来の樹脂を使用しています。

樹脂とプリンター合わせて6万円ほどです。

輪っこはうす・コスモスの家では、スワニーの製品の組み立てや梱包などを利用者が行っています。

利用者の仕事の幅が広がるようにと、今回初めて寄贈しました。

輪っこはうす・コスモスの家では、間に合えば高遠さくら祭りで販売する商品を作っていきたいとしています。

-

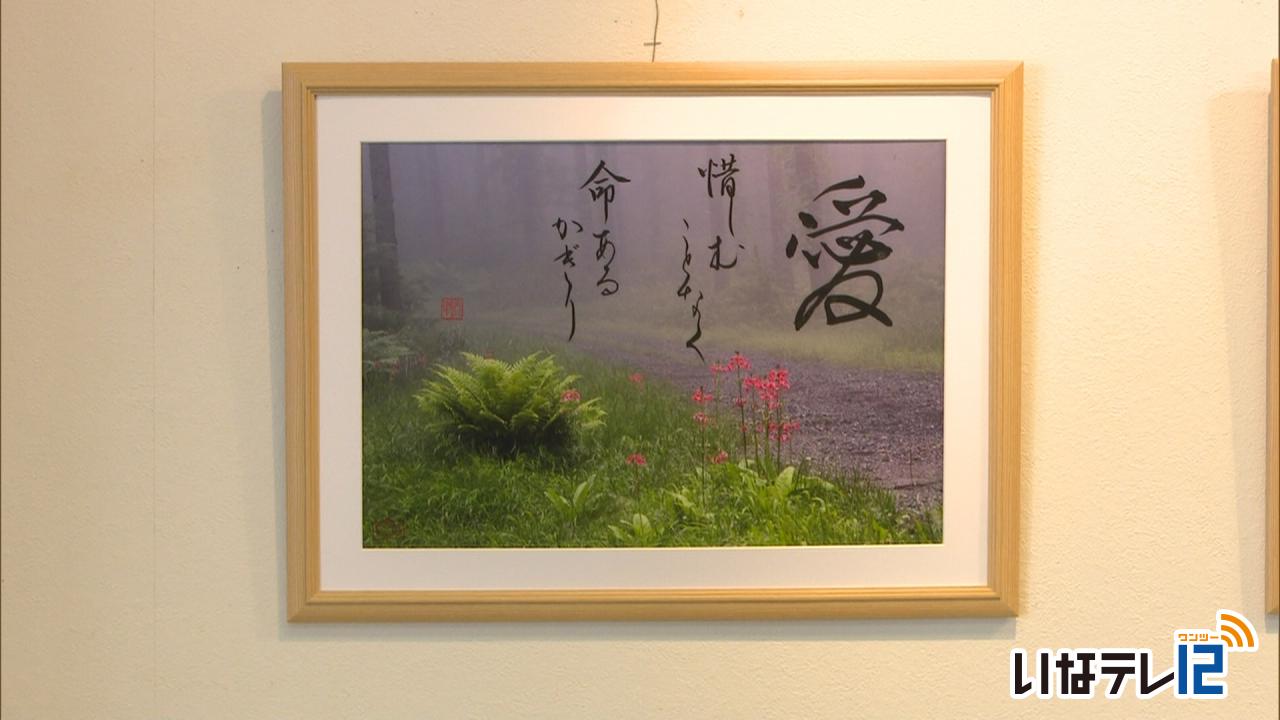

アートギャラリーミヤマで二人展 風景写真と書の合作

伊那市山寺の写真愛好家、伊藤好幸さんと、美篶の書家、山岸美峰さんの二人展が、伊那市西町のアートギャラリーミヤマで開かれています。

伊藤好幸さんと、山岸美峰さんの「ないす書っと二人展」は10年ぶりの開催で、今回が2回目です。

会場には伊藤さんの風景写真に山岸さん自作の詩の書が加えられた作品、18点が展示されています。

伊藤さんが伊那を中心に各地で撮影した風景写真を山岸さんに送り、山岸さんがそれに書を合わせて制作しました。

およそ15年前に、山岸さんが開いたペン習字教室に伊藤さんが参加したことがきっかけとなり、一緒に作品を作るようになりました。

伊藤さんのお気に入りだというこちらの作品は、入笠山の山道で撮影したものです。

展示は3月8日(土)まで開かれています。

-

西春近北小 能登半島地震の被災地に義援金贈る

伊那市の西春近北小学校5年けやき組は、育てたもち米を販売した売り上げの一部を義援金として能登半島地震の被災地へ19日に贈りました。

19日は、代表児童から伊那市社会福祉協議会の職員に義援金2万3,691円が手渡されました。

西春近北小学校の視聴覚室で5年けやき組の28人が出席し贈呈式が行われました。

今回の義援金は市社協を通して社会福祉法人石川県共同募金会へ贈られます。

石川県共同募金会の永下和博専務理事がオンラインで参加し、感謝の言葉を述べました。

西春近北小5年けやき組は総合学習の時間で、去年5月に近所の田んぼで田植えをし、水の管理などを行いました。

10月に稲刈りと脱穀を行い、育てたもち米は参観日や行事で販売しました。

売り上げを修学旅行の資金の一部に充てる予定でしたが、11月に能登半島地震の災害について講演を聞いた児童たちは、被災地に役立ててほしいと考えました。

募金を保護者に呼びかけ、売り上げの一部とあわせて義援金を贈ることにしました。

石川県共同募金会では、義援金を被災者の生活支援に活用していくとしています。

-

「里山整備のきっかけに」勉強会開催

里山の利用や整備方法を学ぶ勉強会が伊那市の伊那市役所で5日開かれました。

勉強会には区の役員や林業関係者などおよそ80人が参加しました。

事例紹介では、西箕輪薪の会の金井渓一郎会長が西箕輪公民館に設置されたストーブに薪を供給する活動について紹介しました。

金井会長は、「間伐で山に放置された木材を所有者の許可を得て搬出し、薪として利用している。放置された木材を利用することで、山の整備が進み、環境が改善される」と話していました。

伊那市では、里山の利用や整備方法を学び、活動のきっかけにしてもらおうと勉強会を開いていて、今回で2回目です。

勉強会ではほかに、県の職員が補助制度について説明をしました。

-

伊那ビデオクラブ作品で平成を振り返る

ビデオ愛好家で作る伊那ビデオクラブの作品を観て平成を振り返る講座が伊那市のニシザワいなっせホールで18日開かれました。

伊那ビデオクラブの赤羽仁会長が講師となり、会員が平成の時代に制作した9作品を紹介しました。

このうち、平成11年・1999年に制作されたこの作品は、長野オリンピックの聖火リレーの様子が撮影されています。

平成13年・2001年制作のこの作品は、伊那市西箕輪のお盆の行事「百八灯」の様子をまとめています。

伊那ビデオクラブは平成5年・1993年に発足しました。

現在会員は12人で、今後は市内小中学校の校歌の映像化を目指しているということです。

この講座は、まほらいな市民大学の講座として開かれ、59人が参加しました。

-

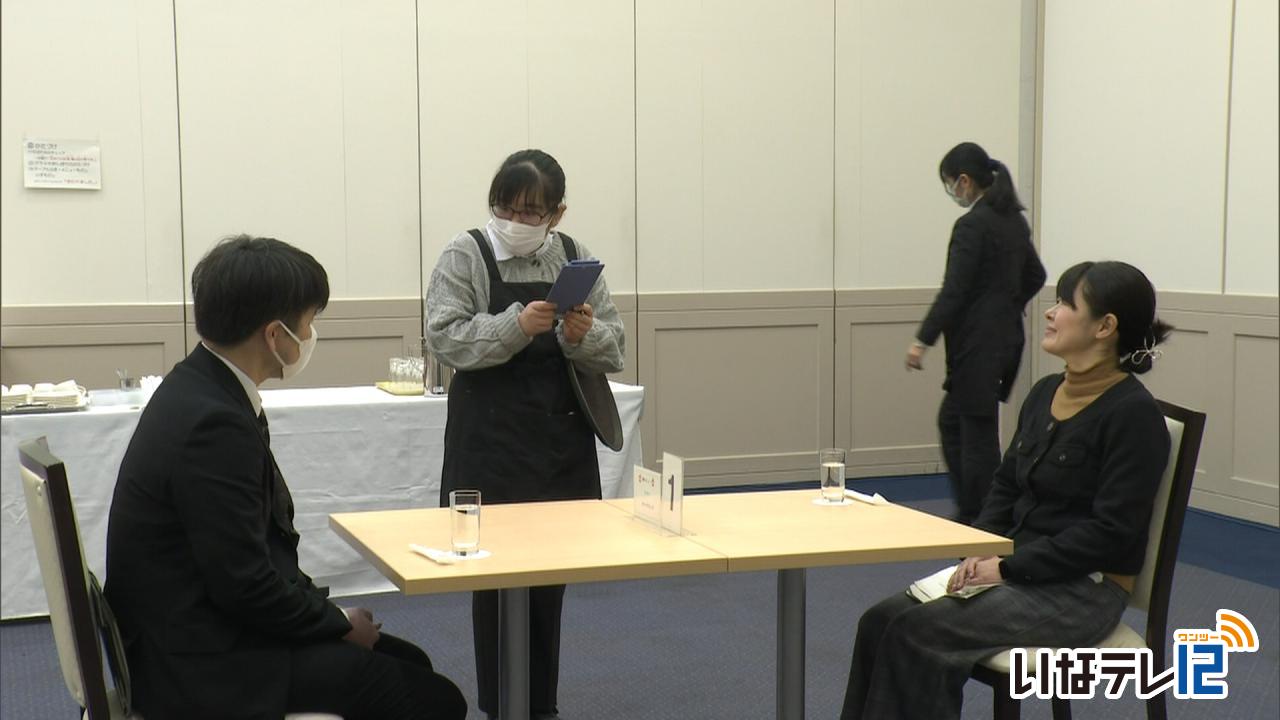

伊那養護学校 接客技能検定

特別支援学校高等部の生徒の働く意欲を高めるための技能検定大会伊那会場が18日に、伊那市の信州INAセミナーハウスで開かれました。

技能検定大会には「清掃部門」「喫茶サービス部門」「食品加工部門」があります。

この日は喫茶サービス部門の審査が行われ、伊那養護学校高等部の生徒、16人が参加しました。

大会では、身支度や接客態度が評価されます。

参加した生徒は、客役の関係者に飲み物の注文や提供を行いました。

審査員を務めたのは、箕輪町の飲食店店主、藤澤久美子さんです。

去年12月から生徒への指導も行ってきました。

技能検定大会は、特別支援学校の生徒の働く意欲や力を高めようと、県教育委員会が開いています。

喫茶サービス部門は県内5会場で開かれています。

10段階で評価され、後日参加した生徒全員に認定証が贈られます。

252/(水)