-

きものいぐち「心新たに一(はじめ)展」

12日まで 南箕輪村民センター

伊那市高遠町のきものいぐち「心新たに一(はじめ)展」が10日、南箕輪村の村民センターで始まった=写真。

07年最初の展示会。新春企画は、訪問着と袋帯セット、留袖と袋帯セットが25万円均一、30万円均一。本格派きもの展は本加賀友禅、手描京友禅、老舗西陣帯(留袖、訪問着、色留袖、袋帯)がそろう。高級喪服フルセット、新作振袖もある。

同店は「お客様にご満足いただけるように良い品をそろえました。抹茶スイーツのおもてなしも用意してお待ちしています。お気軽にお出かけください」と話している。

12日まで午前10時縲恁゚後7時(12日は午後5時)。

17日から20日までは高遠町のきものいぐち特設会場で開く。午前9時半縲恁゚後7時。問い合わせは同店(TEL94・2074)へ。 -

伊那接客業者防犯・防火協会が火の用心を呼びかけるステッカーを作成

飲食店などでつくる伊那接客業者防犯・防火協会(鈴木一比古会長)はこのほど、飲酒運転根絶と火の用心を呼びかけるステッカーを作成した=写真。

飲酒運転根絶に関しては前々から取り組んでいたが、火の用心への取り組みは今回が初めて。1月に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックスの火事を受け、同業者として火の管理を徹底しよう竏窒ニステッカーを作成。加盟する約600店に注意を呼びかけていくことにした。

ステッカーには黄色の紙を使用。掲載する標語は消防署に考案してもらい「火の使用消すまでその場を離れない」とした。

ステッカーは、組合加盟店に配布し、店内に貼ってもらう。 -

みはらしの湯で絵手紙と世界のたこ展

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」の展示ロビーで28日まで、「世界の凧(たこ)と絵手紙展」が開かれている。世界各国のたこと色とりどりの絵手紙、千点以上が、訪れた入浴客の目を楽しませている=写真。

「世界のたこ」を手掛けたのは西箕輪の竹越一夫さんと、長野市戸隠在住の平塚岩夫さん。2年ほど前からたこ作りを始めた竹越さんは今回、中国、タイ、台湾など10カ国17種類のたこを出展。春の祭の時に挙げるという円に近い12角形をしたインドのたこや、鳥を模ったたこなど、多彩な作品が並んでおり、その意味を書いた写真も展示している。

絵手紙作品は伊那市内の高尾町、東春近、西箕輪で活動する3つの絵手紙グループに所属する約40人が出展。日常生活の中で切手を張ってやりとりした作品などを中心に展示しており、相手のために考えた元気が出る言葉の数々が添えられている。

絵手紙グループの荒恵子さんは「日常普段着の絵手紙。生活の中で感じ取ったことや春夏秋冬を大切にした作品も多い。添えられた短い言葉の意味を察してもらえれば」と話していた。

3月19日縲・5日は伊那市立図書館でも作品展を実施する。 -

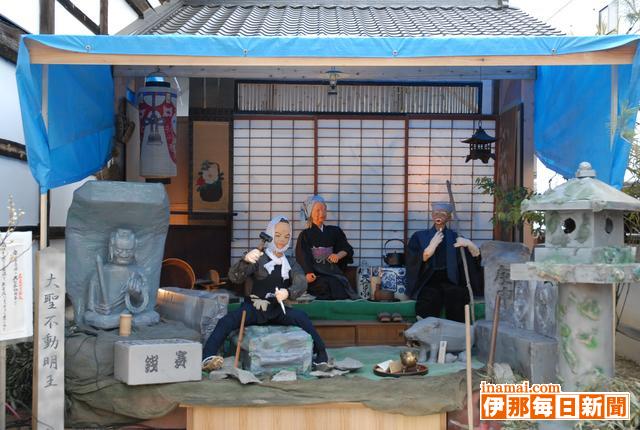

高遠町人形飾りコンクール 6団体が出品

伊那市高遠町の冬の風物詩・だるま市(11日)を前に、町商工会の恒例企画「人形飾りコンクール」の作品が中心商店街に飾られている。9日、審査会があり、仲町実業団の作品「高遠石工・守屋貞治と代表作『大聖不動大明王』」が最優秀賞となる金賞を受賞した。

人形飾りは、だるま市に合わせた各商店の誘客作戦がはじまり。本年は、実業団、金融機関、小学校、町総合支所の6団体が出品し、町商工会職員や各種団体関係者約20人が、それぞれの作品を努力、アイデア、全体のバランスなど6項目で評価し、各賞を決めた。

各賞を受賞したのは次の作品(カッコ内は団体名)。

▽金賞=「高遠石工・守屋貞治と代表作『大聖不動大明王』(仲町)▽銀賞=「愛と勇気と夢をのせて飛べ!アンパンマン」(市職員)▽銅賞=「勘太郎さんと絵島様が南アルプス世界遺産の登録を願う」(霜町)▽努力賞=「ミッキーとミニーの絵島・生島」(本町)、「未来への灯り(2分の1成人式を迎えて)」(高遠小学校4年)▽敢闘賞=「メタボリックシンドローム」(金融団) -

県消防職員意見発表会 伊那市で開催

第28回県消防職員意見発表会は8日、伊那市の市駅前ビルいなっせであった。県下14消防本部から選抜の14人が出場し、職務を通じて体験したことを題材に決意や抱負、提案などの意見を発表した。県消防長会主催。

上伊那からは、伊那消防組合消防本部(箕輪消防署)の荻原大輔消防士、伊南行政組合消防本部(北消防署)の齋藤潔消防副士長が出場。荻原消防士の発表が最高賞の次に名誉となる優秀賞を獲得した。

荻原消防士は「OVER THE BORDER縲恪窓ォを越えて縲怐vと題し、消防の広域化を図り、管轄を越えた活動ができれば竏窒ニ発表。齋藤副士長は「生死を分ける3分間の住民連携」とし、傷病者の生死を分ける最初の3分間に適切で素早い対応が取れるように、住民と消防の連携を」と呼び掛けた。

全国大会へ出場する最優秀賞には「夜に輝く安心の箱」と出して発表した長野市消防局の成沢泰則消防士が受賞。県代表者は昨年、一昨年の大会で2年連続で最優秀賞を受賞している。

優秀賞の賞状を受け取る荻原消防士 -

伊那毎の絵手紙・原画展 あるしん本店で

伊那毎日新聞社の日曜版に掲載中の絵手紙の原画展が9日、伊那市荒井区錦町のアルプス中央信用金庫本店ロビーで始まった=写真。昨年に引き続き2回目。個性豊かな絵と心温まる一言を添えた原画が見る人の心を和ませている。3月30日まで。入場無料。

絵手紙掲載は「いなまい絵手紙駅伝」と題して、絵手紙教室「ゆう絵画教室」(講師=坂本勇、同市美篶)の生徒らが毎週、バトンタッチする方法で作品を載せている。04年8月末から始まり昨年9月24日付けで100回目を迎えた人気企画。今回の展示では記念特別作品も出品している。

展示作品は、昨年1月の展示以降に本紙で掲載した原画約100点。季節の到来を告げる農作物や風習などを題材に描いた生徒らの力作を並べる。一つひとつには、作者の制作への思いなどのコメントを寄せている。

作品を見ていた女性は「知り合いの作品も出ていた。作品に寄せた一人ひとりのおしゃれな一言を楽しみながら見ている」と話していた。

土・日曜日、祝祭日は休み。午前9時縲恁゚後3時。 -

伊那市・富県小で新エネルギー教室

伊那市の富県小学校で9日、太陽光発電、風力発電などの重要性について学ぶ「新エネルギー教室」があった。参加した同校4竏・年生の児童約80人は、地球温暖化の一つの原因である二酸化炭素を排出しない、化石燃料に代わる新しいエネルギーに理解を深めた。

資源エネルギー庁、市などの主催。教室は同庁が5年ほど前から始めた出前講座で、同市では初めて。環境対策で新エネルギー施策を進める市は、子供たちの教育の一環のために開催を依頼し、市教育委員会の呼び掛けに手を上げた同小学校で開らいた。

児童たちは、地球温暖化問題や枯渇する化石燃料などについて学習。関係者による話を聞き、これらの内容をまとめたビデオを鑑賞した後、太陽光を利用して動くソーラーカーの模型作りを体験した。

6年の田路悠太君(12)は「新しいエネルギーがたくさんあることが分かった。地球温暖化で危ないと感じていたが新エネルギーがあれば少しは被害を和らげることを知り安心した」と感想を述べていた。 -

リフォーム講習会

伊那市消費者の会は8日、伊那公民館でリフォーム講習会を開いた。市内のほか、箕輪町、宮田村などから女性15人が集まり、古着などを使って手提げ袋などを仕上げた。

一般向けの講習会は3回目で、身の回りにある資源を有効活用しようと企画した。着なくなった着物や洋服、かさの布、ネクタイなどの材料を用意。中には、材料を持ち寄る人もいて、それぞれにチューリップハット、マイバック、ポシェットなどの作品を作った。

参加者は年配の女性が多く、会員と互いに作り方を教えあいながら、型紙に沿って布を切ったり、ミシンで縫ったりして裁縫を楽しんだ。

市内美篶の女性(64)は「あまり使わないうちに、かさがだめになった。きれいな柄で取っておいた。軽いし、袋の中に小袋をつけたので、早速使いたい」と喜んだ。

講習会は15、23日も開く。時間はいずれも午前9時半縲恁゚後3時で、自由に出入りできる。参加費は無料。

問い合わせは、市役所生活環境課消費生活係(TEL78・4111内線2211)へ。 -

市役所食堂に「しし丼」が登場

伊那市役所の食堂「アザレア」のメニューに、イノシシ肉を使った「しし丼」が登場した。毎週金曜日に限定10食を提供。初回の9日は特別に23食を用意、正午前に半数以上の注文が入る人気だった。

「しし丼」は、イノシシ肉に、タマネギ、ゴボウ、シメジなどをすき焼き風に味付け、ニンジンなどを彩りに添えた。隠し味にみそを入れ、肉の臭みを和らげた。

市職員のほか、市内外の住民らが訪れて味わった。

駒ケ根市から、たまたま来た女性(82)は「イノシシ肉を使った料理があると聞いて、注文した。ゴボウが入っているから肉の臭みがない。豚肉に近いけど、脂が嫌味じゃないからおいしい」と口へ運んだ。

価格は650円で、生卵やみそ汁も別料金でつく。

シシ料理は「ししカレー」に次ぐ第2弾。

地元で獲れたシシ肉を確保するには難しく、価格も高めだが、食堂では「有害鳥獣対策として、肉を違和感なく食べられるように提供できれば」と話す。また、シシ料理が定着した段階で、鹿肉メニューも考えたいとしている。

昨年7月から始まった「ししカレー」は毎月16日だったが、電話での問い合わせなどが入ることから、毎週火曜日にも提供する。 -

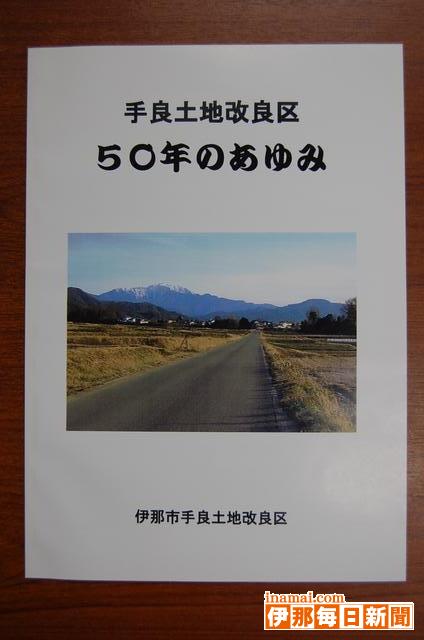

手良土地改良区が「50年のあゆみ」を発刊

伊那市の手良土地改良区(蟹沢豊治理事長)はこのほど、「手良土地改良区50年のあゆみ」を発刊した=写真。

手良土地改良区は三峰川総合開発事業の一環として六道原地帯の畑地の水田化を図る目的で1956年の1月19日に発足。その後、中坪地区の未整備地区約60ヘクタールを編入した農村基盤総合整備事業、沢岡、野口地区の県営手良土地改良総合整備事業などに取り組む中で06年1月20日、償還事業を完了した。

この節目に合わせ、今後につなげる資料として手良周辺の沿革を整備した小冊子を作成した。

冊子では手良土地改良区が取り組んだ1期、2期、3期の各事業の変遷と概要、その後の事業経過、事業に伴って発掘された遺跡群などについて触れている。 -

新エネルギービジョンまとまる

伊那市の恵まれた自然資源を新エネルギーに変え、持続可能な自然共生都市を目指す「地域新エネルギービジョン」がまとまり、策定委員会(小池正雄委員長、12人)が9日、小坂市長に報告した。伊那市にふさわしい新エネルギーとして流水を活用した中小水力発電の導入などを挙げた。

ビジョン策定は、化石燃料に代わる新エネルギーの導入を推進するもの。基本方針に、新エネルギー導入による環境負荷の軽減、市民・事業者・行政の協働体制での推進をすえ、基本方針や新エネルギー導入・普及を図るための重点プロジェクト、推進手段、実施スケジュールなど盛った。

重点プロジェクトは▽バイオマス資源の積極的な利活用▽豊富な日射量を利用した太陽光発電の導入▽新エネルギーに関する市民・事業者への啓発竏窒ネど7つ。住宅や集会施設への木質ペレットボイラ・ストーブ導入など市、市民、事業者それぞれの役割も示した。

入笠山縲恷ュ嶺高原への大型風力発電については、災害の恐れや希少猛きん類への影響などが懸念されることから「慎重に検討すべき」とした。

小池委員長から、新エネルギービジョンの概要説明を受けた小坂市長は「自然豊かな市内には水量があり、再生可能なエネルギー。永続的なエネルギーが供給できるように、施策を展開していきたい。住民に省エネを喚起していかなければならない」と述べた。

庁内に推進ワーキンググループを設け、重点プロジェクトを推進していく。

市民に対し、ビジョンの概要をまとめたダイジェスト版を全戸配布する。 -

自殺予告メール事件初公判

伊那市内の小学校に同校卒業の中学2年生と名乗り自殺予告メールを送り学校業務を妨害した罪に問われている、同市伊那部の元市教委臨時職員平沢真奈美被告(42)=懲戒免職=の初公判が8日、地裁伊那支部(藤井聖悟裁判官)であり、検察側は「子供の自殺やいじめが社会問題になっている中、いじめにあっている子供の気持ちを踏みにじる行為」などとし、懲役1年6月を求刑した。平沢被告は起訴事実を認めている。判決日は22日。

冒頭陳述などによると、同被告は、昨年11月15日午後0時41分ごろ、勤務先とは別の小学校へ自分の携帯電話からメールを送信。16日の授業を中断して該当生徒の割り出し作業などをさせ、学校の業務を妨害した。

検察によると、臨時職員で給料が少ないのに仕事を押し付けられたり、家族の問題で悩んでいたため、日ごろのイライラした気持ちのうっぷんを晴らしたいと市教育委員会へいやがらせをしたという。

平沢被告は「送り先はどこでもよかった。精神的に不安定で突発的にやってしまった」と犯行理由を述べ、「申し訳ないことをしてしまった。学校に勤める身なのに、ばかげたことをしてしまった。二度としないことを誓いたい」と反省していた。 -

4月1日 第3セク・公社が事業統合

伊那市が出資している5つの第3セクター・公益法人の事業統合協定書調印式が8日、市役所であった。4月1日に事業統合し、健全経営を図り、営業の連携や経営改善、職員能力のレベルアップ、共同宣伝による集客力アップなどの効果を上げる。

合併に伴い、伊那市総合開発(小坂樫男社長)、伊那市振興公社(酒井茂理事長)、高遠町振興公社(伊東義人理事長)、長谷開発公社(宮下市蔵理事長)、南アルプス生涯学習振興協会(同)の組織を再編。採算性が求められる事業を伊那市総合開発、公益性が求められる事業を伊那市振興公社に編入する。3月31日に解散する高遠町振興公社、長谷開発公社、南アルプス生涯学習振興協会は、それぞれ理事会で解散や残余財産の処分を議決した。

調印式後、小坂社長は「経営的に難しいが、広域の良い面が出てこなければいけない」とあいさつ。ほかの理事者も「市民に喜ばれ、満足されるサービスを提供するため、職員一丸となって取り組みたい」と地域の活性化、住民の福祉増進につながることを期待した。

総合開発は、温泉浴場施設や旅館の経営、観光みやげ品の製造・販売などを営み、振興公社は、緑化の促進、生涯学習活動の推進、農林・観光振興、都市との交流などの事業を展開。

解散する公社などに欠損金があった場合は、基金の取り崩しで解消。残余財産は伊那市に寄付する。

役員は、それぞれの役員会で決定する。 -

公営特養みすず寮を守る会が公開質問状を提出

伊那市が上伊那福祉協会への経営移管を進めている特別養護老人ホーム「みすず寮」の公営存続を願う「公営特養みすず寮を守る会」が8日、市に対して公開質問状を提出した。

質問状事項は▽みすず寮の廃止・移管の決定過程の明確化▽施設利用者や職員、市民との合意形成について▽みすず寮の廃止・移管の延期竏窒ネどに関する6点。

市は1月25日付で廃止届けを県に対して提出しており、その手続きに従えば3月31日付で公営みすず寮は廃止されることになる。

同会は14日までに公開質問状の回答を得て、15日は回答に基づいた市長交渉をしたいとしている。 -

西箕輪北部保育園で親子クッキング

親子で食事づくりを楽しんでもらおう竏窒ニ8日、伊那市の西箕輪北部保育園は「わくわく親子クッキング」を開いた。同園に通う23組の親子が参加し、揚げ餃子に挑戦した。

食育への取り組みが進む中「食事作りを通して食への関心を深めてもらおう」と、保育参観に合わせて企画。幼い園児でも簡単に楽しんで作れる「餃子」を選び、中身はリンゴジャム、ソーセージ、チーズの3種類を用意した。

餃子作りが始まると一般的な半月型のもののほかにシュウマイ型の餃子や花のような形をした餃子などが続々と登場。園児らは「難しい」と言いながら皮が破れないよう、そっと具を包んでいた=写真。

また、餃子を揚げている間は小口まゆみ栄養士と湯沢礼子栄養士が紙人形を使った劇を演じ、親子で食べ物に関する理解を深めた。 -

本が泣いてます 伊那市立伊那図書館で被害本展

「本が泣いています」竏秩B伊那市荒井の市立図書館1階ロビーで、利用者により切り取りや線引きなどの被害を受けた図書の一部を展示している。中には数十ページをカッターナイフで切り取るなどした本もあり、司書らは利用者のモラルの欠如を嘆いている。

「(被害を受けた本の)数に関しては把握していない」(関係者)が、昔からあった事例。特に最近は悪質なものが目立ってきたため公開し、利用者のマナーや公共図書の大切さを訴えている。展示は3月下旬まで予定。

水にぬれてカビが生えていたり、蛍光ペンやボールペンで線引きしたりした小説や画集、雑誌などさまざま。これらは、貸出し手続きを済ませず、返却ボックスに返してあることもあるという。

図書館は、切り取りや水にぬれた本は除籍処分し、線引きされた本は「線か引かれているが」と利用者に尋ねて貸し出している状況。被害にあった図書は出来る限り再購入しているが対応に苦慮している。

関係者は「不慮の事故でなってしまったのならしょうがないが、故意でやったものが目立つ。他の人に迷惑がかかることなので止めてほしい」と訴えている。

切り取りや線引きなどの被害にあった図書を展示して利用者のモラルを訴えている(伊那市立図書館) -

決算感謝セール ベル伊那

国内外の人気作家、物故巨匠作家らの油絵や日本画などを80点以上を展示販売する「半期の一度!!決算感謝セール」は11日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

県内出身の文化勲章作家、小山敬三の大正時代に描いた油絵「階段のある風景」のほか、平山郁夫の水彩画「ペトラの遺跡で・アラビア人」、片岡球子のリトグラフ「富貴の牡丹」などを出品している。

関係者は「現役の人気作家、物故作家の貴重な作品を決算期だからできる価格で提供している」と来場を呼び掛けている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日午後4時) -

県環境保全研究所 公開セミナー

県環境保全研究所は3日、伊那市の県伊那合同庁舎で、同所員の研究成果を地域住民に紹介するための公開セミナーを開いた。上伊那を中心とした約80人が参加し、報告者6人が県内の外来生物の現状や対策などについて発表した=写真。

毎年恒例のセミナーで、本年は「信州の自然に今起きていること」と題し、伊那市と大町市の2会場で実施。各会場の地域の特色にあった研究課題をテーマに、所員らがそれぞれ報告している。

伊那会場では、県内で指定された外来生物である鳥類のソウシチョウや、中央アルプスに繁殖する希少植物のコマウスユキソウなどの現状をテーマに語った。

同研究所自然環境部の須賀丈さんは、トマトなどの施設栽培作物の送粉者として輸入してきた外来昆虫のセイヨウオオマルハナバチが及ぼす生態系への影響について発表。「競争力が強く、一部の地域で在来のマルハナバチを衰退さることもある」などとスライドを使って説明した。

「信州は日本では北海道とならぶマルハナバチの生息適地。ほかにも北方系の在来種が希少種として遺存していて、こういった貴重な生態系を守るための対策が必要」と訴えた。 -

環状北線 07年度に供用へ

国土交通省関東地方整備局は6日、06年度補正予算を発表した。上伊那は、環状北線ほか2線街路事業(7億5千万円)、中川村縲怏コ伊那郡大鹿村の主要地方道松川インター大鹿線(2億円)が盛り込まれた。

伊那市御園区を通る環状北線は延長896メートル。中央自動車道・伊那インターチェンジと国道153号線を東西に結び、JR飯田線と立体交差させる。

05年度に続き、JR横断部の下部工を施工。補正予算で上部工を工事する。踏切を除去することで、渋滞緩和。07年度から供用可能となり、中心市街地への交通量を減らし、市内の交通環境の安全を図る。

全体工期は98縲・7年度。事業費は54億円。

一方、松川インター大鹿線(延長1・26キロ)は、大鹿村民の生命線道路として新設バイパスを新設。トンネル工工事を推進する。 -

美篶小学校で上伊那産のシメジを使った地産地消給食

上伊那の農畜産物を知ってもらおう竏窒ニ6日、伊那市の美篶小学校で上伊那農業協同組合(JA上伊那)が提供した上伊那産「やまびこしめじ」を使った給食が出され、児童と生産者が給食交流をした。

取り組みは地産地消を目的とする「農と食の給食事業」の一環で、上伊那農政対策委員会が共催している。

今年は管内にある52の小中学校(養護学校を含む)に食材を提供。各校のメニューに合わせ、やまびこしめじ280キロ、ネギ270キロ、卵10800個、約50万円相当を16日までの間に無償提供する予定で、酪農家が多い箕輪町地区ではJA上伊那が製造販売している「すずらん牛乳」も提供する。

また、期間中は生産者やJA上伊那の関係者などが各校を訪問。ともに給食を食べながら生産現場の声を伝えることで、地元農業への理解を深めてもらおうと考えている。

この日提供したやまびこしめじは、すまし汁となって登場。児童らは「もっとキノコちょうだい」「おいしい」などと話しながらその味を楽しんでいた。

07年度、JA上伊那は各支所単位で近くの小中学校と連携し、上伊那産の農産物を学校給食に供給していく。 -

伊那市が保育園給食にかかわる生産者懇談会を開催

伊那市は6日、保育園給食に地元野菜の導入拡充を図るための生産者懇談会を市役所で開いた。地元の直売所関係者など8人が集まり、現在の問題点などを話し合いながら今後の方向性を話し合った。

現在伊那市では、各園ごとに給食を提供する自園方式をとっているが、27園中10園で地域の生産者が地元野菜を供給する「地産地消」の取り組みが進んでいる。市では、安全な野菜の供給と食育活動の一環としてこうした活動を全園に広げたいと考えており、それに先駆けて現在保育園に食材を供給している農業者との懇談会を設けた。

生産者からは「献立を考える時にその時期にある野菜を使うような連携をとってほしい」「農薬使用を抑えた安全な野菜を供給する必要があるのでは」とする意見があった一方、流通面では近くの園以外に野菜を供給するには手間的にもコスト的にも難しい現状にあることが指摘され、各園ごとに協力農家を確保することが課題となった。

25園体制となる07年度の予定園児数(入園予定を含む)は07年1月30日現在で2200人となる。

市では取り組みに協力してくれる生産者を募集している。

問い合わせは伊那市役所(TEL78・4111)子育て支援課へ。 -

県農村生活マイスターを取得

伊那市西春近

唐木みはるさん(51)

1月は3日からネギむきを始める。そのうち花の出荷が始まり、2月はアスパラのビニールがけ、収穫をしながら水稲苗を育苗する。畑と田植えの時期が始まり、夏の草取りに追われているといつの間にか稲刈りの時期。それと同時にネギの出荷も始まり、年末まで続く竏秩B

「毎日仕事が『やってくれ』って言ってくる。でも、毎日お日様と向き合っているから、風邪も引かなくなりました」

◇ ◇

今年1月、県が取り組む「農村生活マイスター」に認定された。農村生活マイスターは、農家・農村社会の発展を目指し、地域農業の振興やむらづくりに積極的に取り組む女性農業者に贈られる称号。県内のほかの地域から集まってきた女性農業者9人と臨んだ1年間の研修では、互いの悩みを打ち明け合える仲間もできた。

「最初は内容もよく知らなかったのだけど、お父さんが『いいじゃんけ、骨休めにでも行ってこいや』って言ってくれて。地粉を使ってパン作りをしている人や野草レストランを立ち上げようとしている人なんかがいて、一生懸命農業と向き合う人たちとの交流が何より楽しかったです」

◇ ◇

兼業農家だったが、子どもが生まれ、「この地に根をはって生きていこう」と夫婦二人で考えた結果、専業になることを決意した。それから20年、毎年が試行錯誤の連続だった。アスパラから入り、「なんとか農業だけで生活していけるように」と工夫を重ね、現在は水稲を中心にアスパラ、シロネギなどを生産するようになった。 「大変でも自分たちで決めたことだから弱音も吐けないんです。もともと土を触ることは好きだったし、何より太陽の下で働くのは楽しい」と笑う。

作物は正直で手をかければそれに応えてくれ、手をぬけばその分のしっぺ返しがある。

毎年気候も土の状態も異なるため、その年ごとに新たな気持ちで臨まなければならない。そうやって迎える喜びの収穫を迎える。

最近はようやくネギが何をしてほしいかようやく分かるようになってきた。

数年前からは、自分たちが食べても安全なものを竏窒ニ、生ゴミから作る環境に優しい肥料を使っている。コストがかかる分、従来より価格は高くなったが、直売所のリピーターも増えた。

「農業をやっていると自然環境のことに目が向くようになって。今の肥料を使うと、野菜の甘味や柔らかさも増す気がします。ちょっと高いかなって思っても直売所で『取り置いてほしい』って言ってくれるお客さんもいる。そういう風に理解してもらえることは嬉しいしありがたい。今はどんどん高齢化が進み、農地を預けたいという人が増えている。基本は家族経営だと思うけど、その後に続く人がいないのはさびしい。何とかして青々とした農地を引き継いでいきたい」 -

上伊那岳風会初吟会

上伊那岳風会(堀内岳茂会長)は4日、伊那地区の初吟会を伊那市狐島の上伊那農業協同組合(JA上伊那)本所で開いた。園児から80代のお年よりまで約100人が集まり、新年の声を披露し合った=写真。

新年の顔合わせをすると共に吟じ合う初吟会は例年、駒ヶ根地区と伊那地区の2カ所で開催しているイベント。持ち時間2分で漢詩や朗吟、扇舞など、一人ひとりがさまざまなテーマで吟じ合っており、中には自分で作った作品を披露する人もいる。

会員の中心は60代前後の中高年世代が中心だが、園児、小中学生、高校生などもおり、この日も熟練の年輩者に交ざって日ごろの練習の成果を披露する子どもたちの姿が見られ、会場を和ませていた。 -

みはらしファームで権兵衛トンネル開通1周年記念イベント開催

権兵衛トンネル開通1年となった4日、伊那市西箕輪の農業公園「みはらしファーム」は「開通1周年記念イベント」を開いた。地元客のほか、木曽方面から訪れた観光客などでにぎわい、踊りや地元の名物料理などを楽しんだ。

イベントは、権兵衛トンネル開通イベントの時のオープニングセレモニーでも演奏した伊那市西春近の「小出太鼓」の太鼓演奏と木曽節保存会の「木曽節」でスタート。

開通1周年を記念した宝投げやトンネル開通にちなんだゲームを開催したほか、地元野菜の販売やローメンやソースカツ丼など、伊那地域の名物料理屋台も並び、訪れた人を楽しませた。

また、トンネル伊那口では交通安全を祈念して木曽方面から来た普通自家用車限定500台を対象に茅の輪くぐりを実施。記念品を贈呈するとともに市内の観光施設への誘導も行った。 -

宮島酒店で信濃錦「新春朝搾り」

春の訪れを搾りたての新酒で祝ってもらおう竏窒ニ立春の4日、伊那市元町の造り酒屋・宮島酒店で、恒例となった「立春朝搾り」があった。早朝から酒販店関係者などが集まり、出荷作業に追われた=写真。

立春の朝に搾り上げた新酒を瓶詰めし、その日のうちに消費者へ届けるイベント。蔵元や酒販店などでつくる「日本名門酒会」の加盟店で一斉実施しており、今年は北海道から九州までの36社が参加した。同店として取り組むのは7年目。

今年は昨年より4割ほど多い約3500本を県内外の22店舗に出荷するため、前日から搾り始めた新酒を4日の早朝に瓶詰め。出荷作業には酒販店関係者らも協力し、安全祈願や五穀豊穣などの願いを込めたラベルを張りつけた。

同店企画部長の宮島敏さんは「暖冬傾向だった今年は温度管理が難しかったが、冷却装置で冷やしながらゆっくりと発酵させたため、柔らかい口当たりに仕上がっている」と話していた。

立春朝搾りは720ミリリットルが1575円、1・8リットルが3150円。原則として予約販売となっているが、出荷後約1週間の間なら入手することもできるという。

問い合わせは宮島酒店(TEL78・3008)へ。 -

安協女性部交流研修会

伊南、伊那、高遠の各交通安全協会女性部員らが一堂に集まっての交流研修会が3日、駒ケ根市のアイ・パルいなんで開かれた。役員ら約50人が出席し、各地区での活動事例や体験発表などを行ったほか、駒ケ根警察署の渋谷保人交通課長の講話を聴いた。

活動事例発表で伊南地区からは駒ケ根市の赤穂小学校2年1組(伊東美春教諭)の児童29人が登場し、交通安全創作劇「泣いた赤鬼」と交通安全の替え歌に乗せた花笠音頭を披露=写真。交通ルールの大切さを懸命に訴え、参加者から大きな拍手を受けた。 -

木曽観光連盟・スキー場への誘客キャンペーン

木曽観光連盟は3、4日、伊那市日影のベルシャイン伊那店1階広場で、冬季観光の柱である同地区のスキー場への誘客を目的としたインフォメーションコーナーを設置している。

権兵衛トンネル開通1周年記念企画で、伊那谷側では開通後初めてとなるスキー場のキャンペーン。木曽谷の5スキー場の共通一日リフト券や特産物を景品とした抽選会を主に、各スキー場のパンフレット配布などでPRしている。

同連盟の原隆事務局長は「開通後、1年間通して観光施設への入り込みは増えたが、一過性で終わらせないようにしたい。そのためにこういったPRを一つの方法として、木曽谷、伊那谷の人々が互いの土地のことをもっと知る必要がある」と話している。

景品抽選会などで木曽谷のスキー場への誘客を図る -

寒中トレーニングに熱気

伊那市体育協会ソフトボール部(伊藤易明部長)の冬季技術講習会が1日夜、同市中央区の伊那公園内屋内運動場で始まった。3月29日までの計9回の日程で市内の愛好者らがそれぞれのシーズン開幕に向け、寒中トレーニングに励んでいる。

本年で4年目を迎える同講習会は、技術の向上を図りながら、冬場に体力をつける目的。初日は、同部活に所属する中学女子生徒から60歳以上のシニアリーグでプレーする男性までの約40人が、寒さに負けず、熱気を発しながら練習に取り組んだ。

キャッチボール、ノック守備、ティーバッティングなどの基本技術を中心に、体協のメンバー約10人が指導した。伊那中1年の島貫咲雅さん(13)は「この期間中に覚えたい」と、左投手へ転向するため熱心に慣れないフォームでキャッチボールを続けていた。

参加費は無料(希望者は保険料一人千円)。毎週木曜日、午後7時縲・時。問い合わせは、唐沢稔さん(TEL78・1250)、沖村博さん(74・9572)、伊藤易明さん(72・5346)へ。

バッティングフォームを学ぶ参加者ら -

【権兵衛トンネル開通1年~その後の地域~労働力】

「市では06年度施策の一つに企業誘致を掲げ、取り組んできた結果、昨年は7つ、今年3月には新たに5つの誘致が締結される予定となっている。みなさんの中には求人難になるのではないかという懸念もあると思う。木曽の方から来てもらったり、地元に帰ってきてもらうような政策をとっていかなければならないと考えている」 今年1月、伊那商工会議所議員の新年の集いに招かれた小坂樫男伊那市長は述べた。

地方ではいまだ景気回復の実感が薄いと言われている中、上伊那地域の昨年の労働市場は、主要産業の製造業が引っぱる形で毎月4千人前後の有効求人数を記録。昨年10月には月間有効求人倍率が1・6倍となるなど、県内他地域と比較しても高水準で推移している。

こうした中、トンネルの向こう側から労働力を呼び込もうと動く上伊那企業も増えてきている。

◇ ◇

木曽福島町の職業安定所「ハローワークきそふくしま」では、トンネル開通から昨年12月までに伊那地域にある企業166社の261件、679人分の求人情報を公開し、実際に14人が伊那地域で就職した。職安の担当者は「こうした動きが出てきたのはトンネル開通後といっていい。互いの地域で、通勤圏内としての認識が広まっている。逆に、伊那まで求人情報を見に行った方が早いという人もいるようです」と話す。

その伊那の職安には、木曽地域から48人が登録し、9人が就職を決めている。

職安関係者の間では「案外少なかった」という印象もあるようだが、地域間交流が深まるのに連れ、こうした動きも活発化するのではないかとの見方もある。いずれにせよ、権兵衛トンネルの開通が独特な産業事情を抱える木曽住民の職業の選択の幅を広めたことには間違いない。

◇ ◇

求人の絶対数で見ると、伊那地域の5分の1縲・0分の1程度しかない木曽地域だが、有効求人数を有効求職者数で割った有効求人倍率でみると、月によっては県平均を大きく上回る月もある。

しかし、求職者がきちんと職を得ているかというと実情は異なる。月間有効求人倍率1・55倍を記録した昨年10月には、求職者340人に対し527件の求人があったが、実際に就職したのは36人。需要と供給が合致していない。

こうしたミスマッチが生じる背景には、木曽地域特有の産業形態と労働者事情が大きく関係している。

製造業が弱い木曽地域では、労働時間が不規則で土日・祝日休みがとれないサービス業やシーズンに合わせて働く季節雇用が約6割を占めている。一方、職安を通じて仕事を探す人の中心は家庭を持つ中高年世代。こうした求職者の場合、週末に休みを取れたり、時間的な融通の利く職場を希望する人が多く、サービス業を望まない傾向にあるという。

木曽福島職安の担当者は「一般的に、有効求人倍率は産業の活発な地域で高くなったりするが、木曽は季節に合わせて変化する特種な地域。賃金的レベルが高く、週末休みがとれる製造業を希望する人もいるが、こちらでは紹介も限られてしまうのが現状。ちょっと遠くても製造業の求人が多い伊那地域も含めて就職を考える人が増えているのは事実だと思います」と語る。

◇ ◇

木曽地域から伊那地域に出店した人もいる。

木曽郡上松町などに美容室2店舗を構える久保竹志さん(39)は昨年10月、南箕輪村の春日街道沿いに美容室「EX Turban」をオープンした。

オープンから約3カ月。現在は辰野方面から駒ヶ根方面まで、幅広い地域から利用者が来店しているという。「時々『新しくオープンしたから来てみた』っていう木曽のお客さんもいますね」とスタッフの一人は話す。

トンネルの開通を見込み、4、5年前から準備を進めてきた。スタッフは伊那地域で新たに雇用したが、美容の基本となる「技術」を移転するにも、互いに行き来できる最も近い地であると認識している。久保さんは「人口もあり、人の流れもある伊那での出店を考えていた。トンネルが開通したことで遠かった伊那が身近な地域となった」と話す。

“地域になくてはならないお店”を方針に掲げる同店では、伊那地域でも地域密着型の事業展開を図り、この地に根付いていこうとしている。 -

いなっせで商店街の情報を発信

伊那市は駅前ビル「いなっせ」に電光掲示板2基を設置し、2日から運用を開始した。利用者に商店街情報を発信し、商店街のにぎわいに結びつけるねらい。

いなっせの立体駐車場は28万台(05年度)の利用があるものの、周辺商店街では来客が増えた実感がわかない状況。そのため、まず商店街を知ってもらおうと掲示板で情報を提供する。

情報は、いなっせから立ち寄ることができる山寺縲恊シ町・中央区の商店街を優先する。すでにバレンタインデーのチョコレート、築地直送のネタがそろうすし、ひな人形の展示会、冬物衣料割引…と個店PRなど13件(行政情報含む)が入っている。

電光掲示板は、2・5階にある施設案内のディスプレイの下部に取り付け、チラシやポスターなどをはる掲示板も4竏・階の階段踊り場など3カ所に設置。事業費は92万円で、うち40%は国のまちづくり交付金を充てる。

電光掲示板(縦10センチ、横1メートル)はLED(発光ダイオード)を使い、オレンジ、緑、赤の3色で表示。右側から左側へ文字が流れる。掲載料金は1件(64文字以内)100円。期間は最大2週間。市商工観光課で随時、受け付け、週2回更新する。

担当課は「商店街に魅力を感じ、人の流れができて、まちが元気になれば」と話す。

水曜日休館。

192/(木)