-

柿木さん社会教育功労者表彰

文部科学大臣が表彰する社会教育功労者表彰を受賞した伊那市高遠町藤沢の柿木眞一さんが、1日、市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。 社会教育功労者表彰を受賞した柿木(かきのき) 眞一(しんいち)さん83歳です。 柿木さんは、高遠町の国立信州高遠青少年自然の家ができた平成4年から24年間にわたり、ボランティアとして指導員を務めてきました。 主に、土粘土をこねて、素焼きしてつくる土笛の指導を行ってきました。 長年の功績が認められ、今回社会教育功労者表彰を受賞しました。 白鳥市長は、「今後も土笛の指導を続けてほしい」と話していました。

-

御柱メドデコのお礼 ご神木を寄進

諏訪大社上社の小宮の御柱祭でV字飾りのメドデコ用の材木を寄進した、伊那市高遠町板山に御柱の木片が贈られました。 20日は、諏訪市中州福島の御柱祭典委員の役員3人が板山公民館を訪れ、メドデコのお礼として御柱の木片を贈りました。 木片は、小宮祭で中州福島地区が担当した御柱の物です。 神社の四隅に建てる前、先端を三角錐に整える冠落としの時にでたものだという事です メドデコの提供は、祭典委員長の北原洋義さんの父親が板山出身で、今も親戚が住んでいる事がきっかけとなりました。 板山生産森林組合からナラの木2本が提供され、7月に両地区の住民が協力し伐採を行いました。 小宮祭が行われた9月には板山の住民が招待され、およそ20人が祭りに参加したという事です。 板山集落からは、伐採から御柱祭の様子などを記録したDVDがお礼として贈られました。

-

高遠長谷地区の医療体制 厳しく

伊那市医療政策審議会が、16日夜開かれ、高遠長谷の東部地区の医療体制の厳しい現状が確認されました。 この日は、伊那市医療政策審議会が開かれ、医療関係者など15人が委員に委嘱されました。 市内には、西箕輪・新山・長藤・美和の4つの国保診療所があります。 美和診療所には、担当医師が1人いますが、そのほか3つの診療所は、長藤診療所の医師が、長藤で3日、西箕輪で2日、新山で半日を担当しています。 西箕輪には厚生連病院を誘致する方針が示されていますが、長藤診療所の医師が60歳を超えていることもあり、東部地区の医療体制を心配する声が多く上がりました。 委員からは、「医療がないと地域が廃れてしまう。」「高遠長谷の10年・20年後の医療体制が非常に心配だ」「中山間地域に医師を迎える施策を進めてほしい」といった声が上がっていました。 審議会では、今後、東部地区の医療体制が厳しい状況になるとして検討課題とすることが確認されました。 伊那市では、医療関係者を集めて、東部地区について意見交換する機会を近々設けたいとしています。

-

造形作家 天野惣平さん作品展

伊那市高遠町芝平の造形作家、天野惣平さんの作品展が、坂下のアートギャラリーミヤマで開かれています。 見る人に自由に見て感じてもらえるようにと作品にタイトルはありません。 和紙で緩衝材を包んだ物を無数に作り、4メートルほどの白い紙の上に乗せた作品です。 天野さんは現在63歳で、30歳の時から造形作品を作っています。 毎年春に芝平で個展を開いていて、アートギャラリーミヤマでは2年に一度開いています。 今回の作品は1か月半かけて制作したという事です。 天野惣平さんの作品展は、伊那市坂下のアートギャリーミヤマで22日(火)まで開かれています。

-

さくらの里で認知症講演会

認知症をテーマにした講演会が13日伊那市高遠町の特別養護老人ホームさくらの里で開かれました。 講師を務めたのは駒ヶ根市の竜東メンタルクリニックの理事長、下島秀一さんです。 下島さんは「進行を遅らせる薬が出てきている。その人らしい生き方を1日でも長く続けることができるように本人、家族とも正確な情報やサービスを知り余裕を持って過ごしてもらいたい」と話していました。 講演会はさくらの里の文化祭のなかで開かれたもので、利用者やその家族などおよそ50人が話を聞きました。

-

県内美術教諭ら 高遠の美術教育学ぶ

第70回・長野県美術教育研究大会が、11日から伊那市高遠町を会場に始まり、小中学校や高校で公開授業が行われました。 このうち高遠中学校では2年生の美術の授業が公開されました。 2年生の美術では、観桜期に高遠城址公園を訪れた観光客をもてなす物を、自分達でデザイン・製作してプレゼンテーションする、という授業が行われました。 6つのグループごとにテーマを決め、思い思いの材料や道具を使って製作が行われました。 このうち「高遠が思い出に残るようなお土産づくり」をテーマにしたグループでは、桜が舞う様子をスノードームで表現しようと、瓶に水や洗濯のりを入れ、そこにピンクのビーズなどを浮かべていました。 大会は県美術教育研究会が、より良い美術教育の現場を作っていこうと、毎年各地区持ち回りで開いていて、高遠中には県内の美術教諭らおよそ30人が訪れました。 ある教諭は「一人一人が目的意識を持っていて、何を作りたいか、どんなものにしたいかが明確。目的をもつことの大切さを感じた」と話していました。 公開授業の後には授業研究会が開かれ、教諭らが良かった点・改善すべき点などをあげ、意見を交換していました。

-

県美術教育研究大会 70回記念展「子どもが描いた人びと」

長野県美術教育研究大会70回記念展「子どもが描いた人びと」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。 美術教育研究大会の展示は、毎年県内の教育会が持ち回りで行っているものです。 今回は70回目の節目の展示として、信濃教育会の30年間の収蔵作品の中から選んだ子ども達の作品、およそ170点が並んでいます。 30年の流れの中で子ども達が何に心を動かされ、どんな工夫をしているのか感じてもらおうと、「子どもが描いた人びと」をテーマにしています。 上伊那美術教育研究会の春日由紀夫会長は「作品のエネルギーや子ども達の育ちを感じてもらいたい」と話していました。 長野県美術教育研究大会70回記念展は12日まで、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

-

秋の褒章 戸田幸一さん

秋の褒章が発表され伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3人が受章しました。 5日は、藍綬褒章を受章した伊那市高遠町の保護司、戸田幸一さんの喜びの声です。 伊那市高遠町西高遠の戸田幸一さん、76歳。 22年の保護司としての活動が認められ藍綬褒章を受章しました。 これまで10代から50代の男女10人の社会復帰を支援してきました。 「その人の身になって場合によっては二人三脚で真剣に向かい合ってきた」と話します。 印象に残っているのは大麻取締法違反で保護観察処分となった青年との関わりです。その青年は大麻に詳しい青年でした。戸田さんは資料を観察所から取り寄せ、身体に及ぼす影響を青年に諭したといいます。その青年は「今後はこのような事は決していたしません」と最後の言葉を戸田さんに告げ保護観察を無事に終了しました。 これまでの経験から、薬物依存者の再犯を防ぐための施設の必要性を強く感じているという事です。「刑務所を出所したあと、職業を斡旋し、しばらく面倒をみてくれるような更生保護施設があるといいと思う」と話していました。 戸田さんは11月8日で保護司を退任する事になっていて「後進には、師弟の関係ではなく友達感覚で相談相手になってもらいたい」と話していました。

-

南アジオパーク 再認定審査

南アルプスの日本ジオパーク再認定審査が、中央構造線が確認できる伊那市高遠町の板山露頭で31日、行われました。 この日は、審査員3人と伊那市の担当者が南アルプスジオパークの見所とされている場所を回りました。 このうち高遠町の板山露頭では、板山露頭の会の伊東基博会長が審査員に見所や管理状態について説明しました。 日本ジオパーク委員会では、4年に1度、再認定審査を行っています。 看板やガイドの説明のわかりやすさ、地域密着性などの点が審査の基準になっています。 板山露頭は、展望台から南アルプスの山中を中央構造線が一直線に走っているのが確認できます。 審査員は、中央構造線と看板を見比べて、改善点などを指摘していました。 日本ジオパーク審査委員会の成田賢さんは「地元の方々がよく保全をしている。地元の人たちがジオパークのことをよく知って、それを伝えていく。これを継続していくことが大事」と話していました。 審査は31日と11月1日の2日間、伊那市から飯田市で行われる予定で、審査の結果は12月に公表されることになっています。

-

ふじ出荷前に査定会

晩生のりんご・ふじの出荷を前に、伊那市東部地区の農家を対象にした今年の出来をみる査定会が、31日、高遠町の東部ライスセンターで開かれました。 ふじは、上伊那のりんごの中では出荷量の37%を占めるりんごです。 この日は高遠町と長谷の東部地区でふじを生産している農家から15人ほどが査定会に参加しました。 今年は、春先の暖冬の影響から開花も早くふじの出荷も早まり、11月4日から本格的な出荷が始まります。 農家は、色や傷などによる等級分けなどについて説明を受けました。 ふじの出荷は来月4日から、12月中旬まで予定されています。

-

高遠城址公園もみじ祭り始まる 11月6日まで

カエデが色づき始めた伊那市高遠町の高遠城址公園で、山麓一の麺街道フェスタが29日に行われ多くの観光客で賑わいました。 高遠城址公園ではもみじ祭りが始まり初日の29日には麺街道フェスタが行われました。 岐阜の高山ラーメン、木曽のすんきとうじそば、地元伊那の信州そばやローメンなど国道361号沿いの名物麺料理をPRしようと、毎年、城址公園の紅葉に合わせて行われています。 昼時には長い列ができていました。 麺街道フェスタは30日まで行われています。 園内にある高遠閣では、新そばまつりが行われています。 そば粉はすべて地元高遠町でとれたものを使っています。 高遠そば愛好会と弥勒そばの会のメンバーがそばを打ち提供しています。 辛味大根と焼き味噌が薬味に添えらています。 訪れた人たちは、打ちたての高遠そばを味わっていました。 新そばまつりは、もみじ祭り期間中、11月6日(日)まで行われています。 高遠城址公園のカエデは現在、色づき始めで、見頃は来週末頃だという事です。

-

伊那ビデオクラブ 伊那市合併10周年で「高遠物語」お披露目

伊那ビデオクラブの伊那映像祭が29日に行われ、伊那市合併10周年を記念して制作したドキュメンタリー映像作品「高遠物語」がお披露目されました。 高遠物語は平成18年の伊那市合併から10年を記念して、伊那ビデオクラブが制作したものです。 城址公園での高遠囃子の演奏から番組が始まり、地域に伝わる祭りや文化、それを継承する人たちにスポットをあてた1時間15分の作品です。 手作りの弓で矢を恵方に向かって放つ正月の伝統行事や、寒ざらしそば復活への取り組み、高遠焼き継承者へのインタビューなどが取り上げられています。 赤羽仁会長は「歴史と文化の発信地、高遠をテーマにしたこの作品を多くの人に見てもらい伊那市の一体感をさらに深めたい」と話していました。 「高遠物語」は伊那市内の図書館や公民館などに配布する予定です。 伊那ビデオクラブの映像祭は平成19年に第1回が行われ、今回で8回目です。 この日は、会員が個人で制作した作品の上映も行われました。地域の歴史や身近な出来事などを取材した16人の作品が上映され、約200人が鑑賞しました。

-

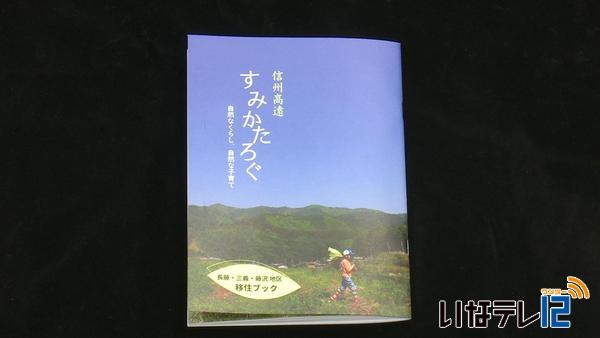

高遠 移住ガイドブック完成

伊那市の高遠第2・第3保育園と地域の未来を考える会は、子育て世代をターゲットにした移住ガイドブック「信州高遠 すみかたろぐ」を製作しました。今回製作した移住ガイドブックです。 全部で30ページあり子育て世代の移住希望者をターゲットにした構成となっています。 衣食住など暮らしの情報と共に、地域での出産や産後ケアの相談体制、高遠第2第3保育園と高遠北小学校の活動など子育て環境に重点を置いています。 この他に高遠町に移住した10組の家族の暮らしの様子や地区の地図、高遠の自然などについても紹介しています。 移住ガイドブックは、市のまちづくり交付金などを活用し、全部で2000部作られる予定で、事業費はおよそ40万円です。 26日は、伊那市役所で会のメンバーが市の職員にガイドブックの完成を報告しました。 ガイドブック制作は会のメンバーが、企画や写真撮影、編集を分担して行ったという事です。 ガイドブックは無料で市役所の他、市内の観光施設などに置かれる事になっています。

-

高校生と園児が音楽で交流

伊那市高遠町の高遠高校の3年生は25日、授業の一環で地元の保育園児たちと音楽で交流しました。 25日は、高遠高校の幼児教育音楽を授業で選択している3年生16人が高遠第2第3保育園を訪れ、歌や手遊びで交流しました。 去年から保育園で実習を行っていて、生徒たちは歌や振付などを考え練習してきたということです。 童謡やディズニーの曲などを手遊びを交えながら披露しました。 園児たちは、手拍子をしたり、高校生の振付のマネをしたりして音楽を楽しんでいました。 野溝かをる園長は、「高校生たちは子供の扱いが上手く関心しました。子供たちに親しみやすい音楽で楽しめました」と話していました。

-

秋の味覚 マツタケ味わう

マツタケ料理を提供している伊那市高遠町の竹松旅館では、地元産のマツタケが大量に入荷し、 訪れた人たちが秋の味覚を楽しんでいます。 マツタケの寿司に、刺し身、土瓶蒸しにご飯。 竹松旅館では、マツタケづくしのコースを提供しています。 今年は、9月の中旬頃からマツタケが出始めたということですが、数が揃わず苦労しました。 今月に入り高遠や長谷で採れた質の良いマツタケが入荷しはじめ、コース料理の提供がはじまっています。 20日の昼は、会食で部屋がふさがるほどの賑わいで、マツタケづくしの料理を味わっていました。 さしみからすき焼き、天ぷらなどとマツタケ三昧の料理が味わえるということで地元をはじめ県内外からも予約が入っています。 昼は3500円、夜は、6000円からコース料理を味わえるということです 竹松旅館では、11月のはじめ頃まで、マツタケ料理を提供するということです。

-

長藤郵便局で強盗対応訓練

強盗犯の侵入を想定した訓練が19日、伊那市高遠町の長藤郵便局で行われました。 訓練は、警察官扮する犯人が刃物を持って押し入り窓口の局員を人質にとって金を要求する、との想定で行われました。 犯人は窓口を乗り越え局員を人質に取り、金を要求しました。 金を奪い取った犯人が玄関から逃げ出すと、局員は後を追い、車のナンバーや車種などを確認していました。 しばらくして警察官がやってくると、当時の状況や犯人の特徴などを警察官に伝えていました。 長藤郵便局の奥田光一局長は「わかっていても、いざやってみるとできない部分がある。日頃から訓練をする必要がある」と話していました。 このあと会場を変えて講評が行われ、記憶している犯人像と実際の犯人役の警察官の特徴を確認していました。 伊那警察署の山崎仁生活安全課長は「人の記憶はあてにならない。確かな情報を伝えるために、役割分担をして覚えるなど工夫をしてほしい」と呼びかけていました。 伊那警察署によりますと、伊那署管内で金融機関を狙った強盗事件は2010年以降発生していないということです。 また県内全域でも、今年は1件も発生していないということです。

-

しんわの丘ローズガーデンで秋のバラ祭り10日(月)まで

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで、秋のバラ祭りが8日から始まりました。 去年は遊歩道などの整備で秋祭りは行わなかったため2年ぶりの開催となります。 ローズガーデン内には170種類、2,000本のバラがあります。現在は、年間を通して咲く四季咲きのものを楽しむ事ができ、見頃は10月末までだという事です。 秋祭りは1年間の利用に対する感謝祭の意味も込められていて、期間中、豚汁の無料サービスや、バラの育て方の無料相談を行っています。 しんわの丘ローズガーデンの第6回秋のバラまつりは10日(月)までです。

-

新しい介護予防体操 お披露目

高齢者の健康づくりを目的に体操を行っているおたっしゃ教室の活動発表会が4日、伊那市高遠町で開かれ、伊那市合併10周年を記念した新しい介護予防体操が披露されました。 この日は、新しい介護予防体操の曲の作詞・作曲をした伊那市観光大使の湯澤かよこさんと、教室の活動をサポートするいきいきサポーターのOBが、新しい体操を披露しました。 曲の題名は「このまち いいな」で、伊那市の山や川、桜をイメージして歌詞をつけたということです。 体操は、おたっしゃ教室で講師を務める健康運動指導士の倉澤美智恵さんと宮下貴江さんが考えました。 体幹を鍛えたり脳トレに効く動きを取り入れ、テンポに合わせやすい振付になっています。 おたっしゃ教室は、高齢者の介護予防を目的に平成17年から高遠町地区の12か所で開かれています。 毎年この時期に活動発表会を開いていて、この日は15団体が体操を披露しました。 湯澤さんに曲の制作を依頼した伊那市では、今後各教室にCDとDVDを配布し、多くの場所で体操を踊ってもらい介護予防の輪を広げていきたいとしています。

-

地区の安泰願い 数珠まわし

地区の安泰を願う数珠まわしが30日、伊那市高遠町の荒町公民館で行われました。 30日は地区のお年寄りの集まり荒町長生会が高遠第二第三保育園の園児を招き地元に残る行事を知ってもらおうと数珠まわしを行いました。 数珠は伊那市高遠町の荒町にある観音堂に保管されていたもので昭和12年、日中戦争で出征した若者が寄贈したとされています。 当時この地区の住民が戦争に出た若者の無事を願って数珠まわしが行われていたということです。 それから数十年数珠まわしは途絶えていましたが4年前に荒町長生会が復活させました。 荒町長生会会長の秋山靖樹さんは「数珠まわしは私たちの幼いころの思い出です。地区の安泰を願う行事として今の子どもたちの記憶に残ってくれればうれしいです。」と話していました。

-

江副行昭さん・江口智子 熔壌ガラス展

ガラス工芸作家・江副 行昭さんと、江口智子さんの2人展が、伊那市坂下のはら美術で開かれています。 83歳となる江副さんは、ガラス制作を始めて60年、高遠に工房を構えて35年になります。 ガラスと土を高温で溶かしてつくる熔壌ガラスは、江副さんが考案したものです。 熔壌ガラスに使う土が高遠にあったため、伊那に工房を構えました。 土を混ぜ込むことで、不透明となり、陶磁器のような質感になりますが、作り方は、ガラス工芸と同じように、空気を吹き込んで作ります。 今回は、江副さんの35年以上前の作品や、熔壌ガラスを始めた当初の作品も展示されています。 江副さんの弟子の江口さんは、熔壌ガラスの唯一の伝承者です。 土を混ぜ込まないカラフルな作品も多く制作しています。 今回は、二人合わせて200点を展示しています。 この江副さん、江口さんの2人展は、10月4日(火)まで、伊那市坂下のはら美術で開かれています。

-

幻の高遠在来そば 収穫

7月に種をまいた、幻となっている高遠在来種のそばの収穫作業が28日伊那市長谷浦の畑で行われました。 この日は、うす曇りの中収穫作業が行われました。 幻のそば復活に取り組んでいる伊那そば振興会のメンバーや、栽培指導を行っている信州大学農学部など関係者20人ほどが、そばを刈り脱穀しました。 高遠在来種のそばは、一般に栽培されているのものよりも小ぶりなのが特徴です。 高遠在来種はもう存在しないと考えられていましたが、長野県野菜花卉試験場にわずかに残っていて、20グラムから徐々に増やした大変貴重なそばです。 一般に栽培されている品種と交配するのを避けるため、他の栽培地から離れた長谷浦で、今年、種を増やすための栽培がおこなわれました。 譲り受けたのは300グラム。野生鳥獣の食害から守るため柵を設置し、花が咲けばロープを張って倒れないようにと、手をかけて栽培してきました。 そして、予想を上回る10キロほどを収穫することができました。 途中雨が降ってきたため、ブルーシートで覆って、信州大学農学部のハウスへ運びました。 収穫したそばは、ほぼ来年の種として活用されます。 予想を上回る収量だったため、協力者が味を見る程度だけ粉にして味わうということです。

-

東高遠の諏訪社にタカトオコヒガンザクラの苗木を植樹

伊那市高遠町東高遠の諏訪社で25日、例祭が行われ、タカトオコヒガンザクラの苗木が植えられました。 伊那市高遠町東高遠の諏訪社では、毎年この時期に例祭を行っています。 6月に52年ぶりに長野県を会場に行われた全国植樹祭を祝って今回苗木が植えられました。 今回植樹したのは、全国植樹祭の時に皇后陛下がお手植えしたものと同じタカトオコヒガンザクラです。 この日は氏子およそ50人が集まり、全員で苗木に土をかけました。 東高遠の諏訪社は元々高遠城内にあり、高遠城の鎮守の神として崇められていたとされています。 例祭では毎年、地区の平穏を願い子ども相撲が奉納されています。

-

燈籠祭で高遠ばやしの音色響く

伊那市高遠町で燈籠祭の宵祭りが21日行われ歴史ある高遠ばやしを継承している保存会が風情ある音色を披露しました。 燈籠祭は五穀豊穣を祝う鉾持神社の例大祭で夜になると高遠町の商店街には、ほおずき提灯が灯されました。 高遠ばやしを演奏したのは、桜町連と桜奏会で町内を練り歩きながら、笛や太鼓、三味線を奏でていました。 高遠ばやしは元禄時代に流行した能が変化したものといわれていて、今は高遠町の5つの地域と2つの団体が保存継承しているということです。 町内には風情ある音色が響き訪れた人たちが高遠の秋の風物詩を楽しんでいました。 22日の本祭りで予定されていた山車の巡行や子ども神輿は雨のため中止となっています。

-

伊那市の高遠保育園 新園舎を小原に建設

伊那市は、平成30年度の完成を目指し移転新築を計画している高遠保育園の建設予定地を、21日に公表しました。新しい保育園は小原に建設する計画です。 高遠保育園の新しい園舎の建設予定地は、高遠町小原で、高遠小学校南東の約5千平方メートです。 高遠町地域協議会から用地の提案があり、地権者などと協議をする中で決定しました。 高遠保育園は西高遠の第1保育園と下山田の第4保育園を統合し今年4月に開園しました。現在は第1保育園の園舎を利用しています。 来年度、用地を取得し、平成30年度に着工、完成の予定です。

-

台風16号県内に接近

強い台風16号は20日の夜遅くにかけて県内に最接近する見込みで長野地方気象台では低い土地の浸水や土砂災害などに注意するよう呼び掛けています。 長野地方気象台によりますと台風16号は夜遅くにかけて最接近する見込みで雷を伴い1時間に南部の多い所で40ミリの激しい雨が降る恐れがあるということです。 これから出荷を迎える箕輪町の梨畑では、南水の収穫を急いでいました。 21日の朝6時までの24時間に降る雨の量は南部で120ミリと予想しています。 伊那市では、午後6時に高遠町長藤地区に避難勧告を発令しました。 箕輪町で午後6時20分に三日町、福与、長岡、南小河内、北小河内に出されていた避難準備情報は、午後10時に解除されました。 午後5時45分に伊那市、箕輪町、南箕輪村に出されていた土砂災害警戒情報は午後9時50分に解除されました。

-

伊那西高校インターアクトクラブが留学生と交流

伊那市の伊那西高校のインターアクトクラブの生徒が、信州大学農学部の留学生と18日交流し、外国の文化について理解を深めました。 交流会には、中国やシンガポールなどから留学生6人が参加し、母国の文化を紹介しました。 このうちモンゴル出身の学生は、母国の食文化について説明しました。 羊の頭の食べ方について学生は「顎をはずして舌を抜いて中身を食べます」と説明すると、生徒たちは驚いた声をあげていました。 伊那西高校インターアクトクラブは、奉仕活動と国際交流を目的に活動しています。 交流会は、生徒たちに国際社会への理解を深めてもらおうと伊那中央ロータリークラブが毎年開いています。 ロータリークラブでは青少年育成の一環として、年間を通してインターアクトクラブの支援を行っていて、奉仕活動の指導や職業についての出前講座などを開いています。 交流会には伊那西高校の生徒44人のほか、下伊那農業高校の生徒も参加しました。 交流会は一泊二日の日程で、明日は高校生が留学生に日本の文化を紹介するということです。

-

生誕150年 中村不折展

伊那で幼少期を過ごした書家で洋画家の中村不折の生誕150年を記念した展示会が、17日から伊那市高遠町の信州高遠美術館で始まりました。 17日はオープニングセレモニーが行われ、テープカットで展示会の開催を祝いました。 会場には、不折の油彩画や書、スケッチなど83点が展示されています。 中村不折は、明治から昭和にかけて活躍した書家で洋画家です。 今年で生誕150年になる不折は、幼少期を伊那市で過ごしました。 今回は特別協力として、東京都の台東区立書道博物館が所蔵する作品も展示されています。 書道博物館は昭和11年に不折が自宅に開設したものです。 展示されているのは20代から30代のころに描いたスケッチなど20点です。 また17日は、不折の孫の中村初子さんが美術館を訪れました。 初子さんは現在81歳で、不折が亡くなる8歳まで一緒に暮らしていました。 展示会は不折生誕150年を記念して信州高遠美術館や伊那市などが開きました。 主催者を代表し伊那市の林俊宏副市長は、「多くの人に足を運んでもらい、不折を知ってもらうとともに芸術文化のすそ野を広げる機会にしたい」と話していました。 この展示会は10月30日まで信州高遠美術館で開かれています。

-

東京芸大と共演 市民合唱団初練習

東京芸術大学の初代校長を務めた高遠町出身の伊澤修二の縁で、伊那市で毎年開かれている音楽祭で芸大の学生オーケストラと共演する市民合唱団の練習が、昨夜から始まりました。 14日夜は、上伊那から80人ほどが集まり、練習が行われました。 今回共演する曲は、マスカーニ作曲のカヴァレリア・ルスティカーナより、「オレンジの花は香り」です。 この曲は、以前にも音楽祭で演奏したということですが、そのときは日本語の歌詞でした。今回はイタリア語で歌います。練習でも、イタリア語の発音から確認していました。 伊澤修二記念音楽祭は、10月29日(土)に、予定されています。 一部と二部に分かれ開かれ、市民合唱団が出演する第二部は、午後2時から伊那文化会館で開かれます。 合唱団の練習は、本番までに毎週水曜日の夜、あわせて7回予定されていて、これからでも参加を受け付けるということです。練習では本番で指揮する学生による練習も予定されています。 なお今回の音楽祭は第30回の記念演奏会で、第2部では東京芸大の澤 和樹学長が指揮し、迫 昭嘉音楽学部長がピアノを弾く曲目も予定されています。

-

伊那市長寿者訪問 100歳を祝う

19日の敬老の日を前に、100歳になる高齢者宅を伊那市の白鳥孝市長が13日訪問し、長寿を祝いました。 伊那市高遠町の北村忠治さん宅に白鳥市長が訪れ、祝状や肖像画を贈りました。 北村さんは、大正5年生まれの100歳です。 旧制伊那中学校を卒業後、陸軍に入隊し、落下傘部隊の指導に当たりました。 終戦後は、砂利採取業の信濃建材株式会社を立ち上げ、平成20年まで社長を務めました。 現在は娘夫婦や孫夫婦、ひ孫と一緒に暮らしていて、ぶどうやわさびの栽培をしているということです。 北村さんに長寿の秘訣を聞きました。 伊那市で今年100歳となる人は男女合わせて28人で、最高齢は男性が102歳、女性が108歳です。

-

特別展 昭和30年~40年代「セピア色の記憶」

特別展・昭和30年~40年代の上伊那地域を訪ねて「セピア色の記憶」が、伊那市高遠町の歴史博物館で今日から始まりました。 8日は北原秀樹教育長ら関係者がテープカットをして特別展の開催を祝いました。 入り口のフロアには、ホンダの昭和39年製のS600と昭和41年製のS800が展示されています。 会場には50~60年前の昭和30年から40年代に使用されていた電化製品や、おもちゃ、当時の写真などが展示されています。 洗濯は、洗濯板から、手動式洗濯機、ローラー式洗濯機へと移り変わりました。 羽釜で炊いていた米は、ガス釜や電気釜で炊き、そのうちにジャーでそのまま保温できるようになりました。 写真の車は、3輪のダイハツ・ミゼットにスバル360。昭和30年代になって、生活に車が加わるようになりました。 昭和36年に、伊那谷を襲った36災害についても合わせて展示されています。 中川村四徳地域は、36災害で、全村移住となる大きな被害を受けました。四徳分校も土砂で埋もれています。この分校におかれていたオルガンも、今回展示されています。 36災害を体験した伊那市高遠町の矢澤章一さんです。 電線を設置する会社を経営していた矢澤さんは、被災して電話が使えなくなった長谷村へ復旧工事に出向きました。 アマチュア無線を趣味とする矢澤さんは、復旧工事から帰宅し、無線に向かいました。 そこへ大西山が崩落した大鹿村の助けを求める声が入ってきました。 矢澤さんは、アマチュア無線仲間と連絡を取り合い、飯田警察署へ第一報を入れ、大鹿村の被災地の安否確認などに貢献したということです。 そのほか特別展では、当時のレコードも展示されています。 歴史博物館では、希望者がいれば音を流せるようにしたいとしています。 特別展「セピア色の記憶」は、12月18日まで開かれています。 入場料は、一般400円、小中学生は200円ですが、上伊那の小中高校生は無料です。

201/(火)