-

長谷中学校生徒会が義援金届ける

伊那市の長谷中学校の生徒会が、東日本大震災などの被災地への義援金を2日、長谷総合支所に届けました。

生徒会役員3人が訪れ、長谷総合支所の池上忍次長に義援金を手渡しました。

義援金は9万9730円で、長野県の栄村に6万4千円、東日本大震災の被災地に残りの3万5730円を送ります。

義援金は、生徒会がアルミ缶回収と花の苗の販売で得たお金と、文化祭で行ったチャリティイベントで来校者から寄せられた寄付金です。

伊那市を通じて被災地に送られるということです。 -

中尾歌舞伎 秋季定期公演

伊那市無形文化財に指定されている中尾歌舞伎の秋季公演が6日、伊那市長谷の「中尾座」で行われました。

中尾歌舞伎は江戸時代から伝わる伝統芸能で、一時、戦争で途絶えていましたが、昭和61年に地元の青年たちが復活させました。

今回披露されたのは、「恋女房染分手綱重の井子別れの段」です。 -

高遠・長谷地域社協設立説明会

伊那市高遠町や長谷地区を対象に、地域社会福祉協議会の設立説明会が、29日、高遠町文化センターで開かれました。

説明会は、地域社協の活動を理解し、多くの地域で立ち上げてもらおうと、伊那市社会福祉協議会が開きました

市社協によりますと、区や常会などで組織する、地域社協は、旧伊那市には100ある一方、高遠町・長谷地域には12しかないということです。

市社協の職員は、「高齢化が進む中、住民が主体となり、福祉について特化し、課題について話し合うことが大切。地域で助け合い、支えあう、地域社協の設立が必要」と話していました。 -

南アルプスの紅葉 見ごろ

南アルプスの紅葉が見ごろを迎え、林道バスからは、赤や黄色に色付いた木々を楽しむことができます。

林道バスは伊那市長谷戸台口から標高2032メートルの北沢峠まで、およそ22キロを結んでいます。

南アルプスは紅葉が見ごろとなっていて木々が色付いています。

林道沿いでは色付いたダケカンバや、カツラなどが広がる南アルプスの大自然を望むことができます。

林道の途中、景色の良い所ではバスが止まり、乗客が紅葉を楽しみます。

林道バスは紅葉が楽しめる11月上旬まで運行を続けるということです。 -

鹿肉ハンバーグを試食

伊那市長谷の気の里ヘルスセンターで15日、伊那市内の保育園の調理師が鹿肉のハンバーグを試食しジビエ料理について学びました。

15日は調理師が鹿肉のハンバーグのほか、地元で採れた野菜などを使った料理を作り試食しました。

これは様々な食材の調理法を学ぼうと伊那市保育協会給食部会が開いたもので、およそ30人が参加しました。

15日は、茅野市の料理店のオーナーシェフ、藤木徳彦さんが、鹿肉の調理法について説明しました。

集まった調理師は自分たちで作った鹿肉ハンバーグの味を確かめていました。

伊那市保育協会給食部会では、調理法など学んだことを今後の給食作りに役立てたいとしています -

南アルプスふるさと祭り

伊那市長谷の南アルプスふるさと祭りが9日、美和湖公園で行われました。

オープニング式典では、西村篝ふるさと祭り実行委員長の開会宣言が行われ祭りがスタートしました。

ふるさと祭りは、長谷地区の祭りとして毎年開かれていて今年で28回目です。

地元でとれた猪の肉を使った恒例の振舞い鍋のブースには、多くの人が並んでいました。

今年は、1杯100円の寄付を募り東日本大震災と長野県北部地震の被災地に義援金として送ります。

被災地の特産品を販売するブースも設けられ、訪れた人は足を止めて買い求めていました。

この他にも、長谷の6つの地域の子ども神輿が会場を練り歩き、祭りを盛り上げていました。 -

消火・通報コンクール

伊那防火管理協会に加入している企業などが参加する消火通報コンクールが7日伊那市内で行なわれました。

競技は、消火器操法と屋内消火栓操法で行なわれ、消火器操法には、8社から10チームが参加しました。

中央区自主防災会は初めてオープン参加しました。

火災を確認し消防署へ通報する役割の人と、主に消火を担当する人の2人ひと組で競技は行なわれ、消火や通報の速さ、正確さを競います。

今日は、風が強く、参加者たちは苦労しながら消火器で火を消していました。

審査の結果、中部電力株式会社伊那営業所が優勝しました。 -

ざんざ節保存会制作 郷土民謡のDVD完成

伊那市長谷のざんざ節保存会は、長谷に伝わる郷土民謡「ざんざ節」と「キンニョンニョ」を映像として後世に伝えようとDVDを作成しました。

9月29日は、ざんざ節保存会の池上 恒雄会長ら4人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に、DVD の完成を報告しました。

伊那市長谷に伝わる郷土民謡「ざんざ節」と「キンニョンニョ」は、ともに江戸時代に全国各地で流行した民謡で、長谷で先祖代々歌い継がれてきました。

この民謡を後世に残し伝えていこうと、国のふるさと文化再興事業の補助金約50万円を受けて千枚制作し、今年3月末に完成しました。

DVDは保存会のメンバーが出演し、2つの民謡の歌、踊り、保存会の活動やインタビューで構成された、30分ほどの内容です。

白鳥市長は、「DVDができて、正確な歌と踊りを後世に伝える事ができる」と話していました。

このDVDは、長谷地区の全戸に配布される予定です。 -

高遠小6年カヌー遠足

伊那市の高遠小学校の6年生は、長谷の美和湖をカヌーで10キロに渡り往復する遠足を行いました。

29日は高遠小学校の6年生40人ほどが、ダムサイトを出発し、分派堰下流のレイクハイランド対岸を折り返す往復10キロのカヌーに挑戦しました。

高遠小学校の6年生は、4年生のときから、総合学習の時間を使って、カヌーに取り組んでいます。

自然環境教育を行っている伊那市のNPO法人美和湖倶楽部の蓑口 健二さんの指導を受けて、パドルを制作したり、カヌーが水に沈んだ時の対処法などを学んできました。

カヌーシーズンが終わりを迎えることから、学習の集大成として、長距離に挑戦したいと子ども達から声が挙がり、今回、片道2時間半の往復10キロの遠乗りを行いました。

レイクハイランドの対岸に到着すると子どもたちはお弁当を広げていました。

担任の北村勝行教諭は、「カヌー体験を通して、自然の素晴らしさ、ふるさとを愛する気持ちを育てて欲しい」と話していました。 -

初参戦ローメンズクラブ 入賞ならず

愛知県豊川市で24日から開かれたB級ご当地グルメの祭典「中日本・東海B1グランプリ」に、伊那ローメンズクラブが初参戦し、2日間で7600食を販売したものの、入賞は逃しました。

B1グランプリは、ご当地グルメを活用して地域を元気にしていこうと開かれているイベントで、中日本・東海大会が開かれるのは今回が初めてです。

大会には、中部地区の5県から19団体、ゲストとして地区外から3団体の合計22団体が参加し、食を通じて地元のPR合戦を繰り広げました。

伊那市の飲食店や市民ボランティアでつくる伊那ローメンズクラブは、今年夏にB1グランプリの出場資格となる愛Bリーグ正会員となり、今回初参戦しました。

ローメンズクラブは、会場となった豊川市野球場の入口付近のブースが割り当てられ、会場を訪れた人たちが匂いに誘われてローメンを買い求めていました。

また、作業手順を細かく分業したため、長い団体では1時間以上あった待ち時間を平均10分程度におさえ早い回転でローメンを提供していました。

開催地豊川市から訪れたという男性は「初めて食べました。今まで食べたことのない新しい感覚の食べ物でおいしい」と話していました。一方、地元から親子で訪れた女性は「少し味が寂しい気がする。もう少しピリ辛でも・・・」と物足りなさを訴えていました。 -

早稲田大の公開講座受講生が稲刈り

早稲田大学の公開講座で心と体の健康について学んだ受講生が25日、伊那市長谷の田んぼで稲刈りを体験しました。

25日は、首都圏から9人が伊那市長谷を訪れ、稲刈りを体験しました。

体験したのは、早稲田大学の石井康智教授の心と身体の健康に関する公開講座を受講した人たちで作るグループです。

石井教授は、長谷の高齢者を対象に、年に6縲・回の教室を開いていて、受講生も数年前から長谷を訪れ地域住民と交流をしています。

農作業は、去年からで、今年は田植えや草取りを行い、25日に稲刈りをしました。

体験を受け入れているのは、南アルプスむら長谷の農産物直売所に出品している生産者で作るファーム長谷のメンバーです。

受講生は、生産者に教えてもらいながら、稲刈りを楽しんでいました。

収穫しはざかけされた米は有料で販売されていて、早稲田大学の受講生に人気だということです。

次回は、11月上旬に、受講生と生産者で収穫祭を行う予定です。 -

故中山秀幸さんの写真掲載の林道バス導入

山岳写真家、故中山秀幸さんの写真を掲載した伊那市営南アルプス林道バスの新車が導入されました。

7日は伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所に関係者が集まり新しいバスがお披露目されました。

新しいバスは、購入費がおよそ1千万円で29人乗りとなっています。

バスの後ろには伊那市美篶の山岳写真家で2年前に亡くなった中山秀幸さんが撮影した塩見岳の写真が掲載されています。

中山さんは南アルプスを中心に山の写真を撮影し、その中でも伊那市最高峰の塩見岳が特に気にいっていたということです。

写真は、縦61センチ、横137センチで秋の塩見岳を写したものです。

中山秀幸さんの奥さんの広美さんは、「夫のことを覚えていてくれたことを感謝します。この写真を見た人が塩見岳に登りたいと思ってくれればうれしいです。」と話していました。

林道バスは11月初めまで運行し、南アルプスは10月中頃に、紅葉が見ごろを迎えるということです -

中病 脳卒中センター9月開所

伊那中央病院は、脳卒中患者に対し、診療科が異なる医師が、チーム体制で治療にあたる、脳卒中センターを9月に開所します。

これは22日、伊那市役所で開かれた、伊那中央行政組合全員協議会で報告されました。

これまで中央病院では、脳卒中の患者一人に対し、一人の医師が担当し、診療を行ってきました。

センターが開所する事で、一人の患者に対し、外科や内科など、複数の医師がそれぞれの立場から診察を行い、チームとして対応していくという事です。

中央病院では、年間に360人程の脳卒中の患者が入院し、およそ、220人の手術を行っているという事です。

センター開所にあたり、信州大学から、脳神経外科に新たに1人の医師が加わる事になって、脳神経外科3人、神経内科4人合わせて7人体制でチーム医療を行う計画です。

伊那中央病院によると、チームとして、脳卒中患者の医療を行っているのは、県内で、信大と相沢病院に続いて3例目になるという事です。 -

ざんざ亭リニューアルオープン

去年7月から休業していた、伊那市長谷の宿泊施設ざんざ亭が、1日リニューアルオープンし地元住民らが祝いました。

ざんざ亭は、平成5年旧長谷村が杉島区の地域振興を目的に古民家を改修し作った宿泊施設です。

しかし、1年前から管理人が体調を崩し休業していました。

今回、新たに、伊那市の長谷部晃さんが管理人となり、1日から営業を再開しました。

長谷部さんは、山小屋や森林組合で働いた経験を生かし、「年間を通じて狩猟や間伐など山に親しめ、ざんざ亭を人と山を結び付ける場所にしたい」と話していました。

1日は、地区住民など、およそ15人があつまり、鹿肉のハムや天ぷら、小麦粉に豆の粉を混ぜて作った「豆とうふ」をヒントに作ったうどん等を振る舞いました。

長谷部さんは料理についても「地元の食材にこだわり、郷土料理を基本に提供していきたい」と話していました。

杉島区の伊澤茂門区長は「ざんざ亭が再びオープンする事で地区に活気がでてくる。再開は本当にうれしい」と話していました。

ざんざ亭 0265-98-3053

1泊2食付き:6,000縲・,500円

素泊まり :2,500縲・,000円 -

伊那の家族3組カヌー進水式

伊那市内の家族、3組が作ったカヌーの進水式が、24日、伊那市長谷の美和湖で行われました。

式では、3組の父親がカヌーにビールをかけ、完成を祝いました。

カヌー作りは、NPO法人美和湖倶楽部が、親子での思い出づくりや、小学校での体験用カヌーの確保などを目的に今年、初めて開きました。

セミナーには、伊那市内の家族3組が参加し、6月からおよそ2カ月かけ作り、この日初めて、自家用カヌーに乗りました。

セミナーを企画した、美和湖倶楽部理事の簔口建二さんは、「多くの人がカヌーを通じて、身近な自然に親しんでもらえる機会を作っていきたい」と話していました。

今回作ったカヌーは、1年間、美和湖倶楽部が借り、小学校の授業等で活用し、その後それぞれの家族に返す事になっています。 -

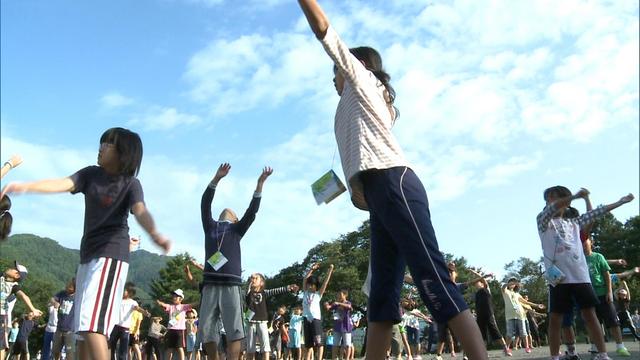

夏休みを前にラジオ体操教室

小学校の夏休みを前に23日、伊那市の長谷小学校でラジオ体操の指導が行われました。

この日は、長谷小学校の児童や保護者など、およそ150人が参加しました。

これは、夏休みを前に正しいラジオ体操を身につけてもらおうと、伊那市体育指導委員会が毎年この時期に開いているものです。

朝6時半にラジオ体操が流れ始めると、参加者らはきびきびと身体を動かしていました。

体育指導委員は「腕が肩と水平になるように」「猫背にならないよう背筋を伸ばして」などと指導していました。

参加した長谷小学校の児童は「朝早く起きて身体を動かすと頭がスッキリする」と話していました。

伊那市体育指導委員会の伊藤直人委員長は「朝早く起きて身体を動かすことで脳の働きも良くなる。子どもだけでなく、大人になっても同じこと」とラジオ体操の重要性を呼びかけていました。

最後に子ども達は指導委員の前に並び、ラジオ体操カードに出席のハンコを押してもらっていました。 -

長谷中学生 職場体験事前講習会

28日から、職場体験を予定している伊那市の長谷中学校では、14日、社会人を招いての講演会が開かれました。

14日には職場体験を控えた2年生15人を対象に講演会が開かれました。

KOA(株)顧問で、伊那市キャリア教育推進委員の浦野 正敏さんが講師を務めました。

これは、中学生に将来の職業について関心を持ってもらおうと伊那市が今年度から市内の中学校で始めました。

浦野さんは、「職場体験に行ったらまずは、会社の人の目をみて大きな声を出して挨拶をしてください。社会に出ても、挨拶は一番大切です」と話しました。

そのほか会社では、ほとんどの場合、チームで仕事をすることから、約束を守ること、コミュニケーションを取ることが大切と話していました。

伊那市では、講演会を通して、職場体験の価値などを感じて欲しいとしています。

長谷中学校の職場体験は、28日から2日間、伊那市の企業などで行われます。 -

トレイルビルダーの挑戦

トレイルビルダー。それは山の斜面を整備しマウンテンバイクのコースをつくる人を言います。

名取将さん35歳。

諏訪郡富士見町出身の名取さんは伊那市長谷の鹿嶺高原を訪れた際、コースをつくるには、最適な山だと感じ行政や地域住民の理解のもと、4年前から整備を始めました。 -

南アの開拓者 竹沢長衛を偲ぶ

南アルプスの開拓者、竹沢長衛を偲ぶ、長衛祭が2日、伊那市長谷と山梨県境の北沢峠で行われました。

北沢峠には、竹沢長衛の功績を称えるレリーフが岩肌に飾られています。

長衛は長谷出身で南アルプスの登山道整備や山小屋の建設など南アルプスの開拓に尽力してきました。

長衛祭は、その功績を称えようと長衛が亡くなった翌年から、登山愛好者などでつくる実行委員会が始めたもので今回で53回目となります。

2日は、長衛の親族や登山グループなどおよそ140人が集まりレリーフの前に花を手向けていました。

訪れた登山者らはその遺徳を偲ぶとともに、登山の安全を願っていました。

南アルプスはこれから、本格的な夏山シーズンを迎え、多くの登山客で賑わいます。 -

交通安全対策要望 長谷で現地診断

去年、交通死亡事故が2件発生した伊那市長谷で、交通安全対策を検討する現地診断が23日行われました。

伊那市や交通安全協会、伊那警察署など関係者16人が参加しました。

現地診断が行われたのは4か所で、警察や関係機関に横断歩道の設置を数年続けて要望しているものの、まだ改善されていない場所です。

このうち非持では、小中学生が横断する国道152号と市道の交差点を見ました。

警察からは、横断歩道を設置するには、歩行者の安全確保のため待避所が必要との話がありました。

地元では、待避所確保のため地権者の同意を得ているということです。

市では、現地診断の内容を地元で検討し、改めて横断歩道設置を要望していきたいと話していました。 -

被災地に届け 復興願う紙芝居

地元に伝わる民話を手作りの紙芝居で披露する活動を行っているグループ「糸ぐるま」代表の久保田文子さんが、震災による被災地の復興を願う紙芝居を作りました。

東日本大震災や、長野県北部地震による被災地の様子をテレビで見た久保田さんは、紙芝居を通して被災者を応援したいと考えました。

久保田さんが今回作った紙芝居は、松本市などに伝わる開拓の民話「泉小太郎」です。

民話の内容は龍の両親をもつ小太郎が荒れ果てた土地に水を引き豊かな土地にするというものです。

久保田さんは、震災で荒れ果てた被災地が復興する様子とイメージが重なったと話します。

また久保田さんは、被災地の復興を願うと自然にメロディが沸いたという「泉小太郎伝説ねがい」という歌もつくり、紙芝居と合わせて披露できればと話します。

久保田さんは被災地で紙芝居を披露する計画をたてていて、紙芝居を通して被災者や子どもたちを元気づけたいと話しています。 -

美和水路トンネル 安全祈願祭

老朽化にともない、新設される伊那市長谷の非持地区の灌漑用の水路トンネルの安全祈願祭が、2日、現地で行われました。

2日は、県の関係者や、地元非持の上伊那美和土地改良区等が参加し、安全祈願祭が行われました。

水路は黒川から、長谷の非持まで12キロにわたり引かれていて、非持地区の田畑に水を供給してきました

水路のトンネル部分が老朽化に伴い破損し、通水できなくなる不安があるため、新たに、367メートルの水路トンネルが建設されます。

水路の改修やトンネルの建設は、県営ため池整備事業として採択され、事業費は、水路橋やサイホンなどの整備を含めおよそ3億4500万円です。

安全祈願祭で、市川武二上伊那地方事務所長は、「災害に強い農業にむけ、農業振興・地域振興につながる水路の無事完成を祈る。」と挨拶しました。

土地改良区の北原幸彦理事長は、「水路は、地域農業の根幹であり、地元の農業経営の安定と生活の安全につながる」と話していました。

水路トンネルは、来年10月に完成する予定です。 -

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会 岩場で訓練

夏山シーズンを前に、南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会は3日、伊那市長谷の岩場で訓練をおこないました。

訓練には、対策協会の救助隊員26人が参加しました。

訓練は、隊員の技術向上を目的に年に3回行われています。

3日は、高さおよそ20メートルの岩場を難易度別に3か所に分かれ、救助用のロープを使って登っていました。

2日までの雨の影響で岩が滑りやすくなっていて、隊員らは足元を1歩1歩確認しながら登っていました。

南アルプスでは昨年度、遭難や滑落などが5件起きていて、そのうち救助隊は3回出動しました。

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会では、今後も訓練を積み重ね、緊急時に備えいつでも出動できる態勢をとっていきたいとしています。 -

南アルプス研究会 今年度「ふれあい調査」実施

自然環境を生かした地域づくりに取り組んでいる南アルプス研究会は今年度新たに、地域住民と協働で、自然の中での暮らしや遊びなど身近な自然とのかかわりを調べる「ふれあい調査」に取り組みます。

28日、南アルプス研究会の総会が伊那市長谷の入野谷で開かれ、事業計画が承認されました。

ふれあい調査は、住んでいる地域で自然とどう関わり暮らしてきたか、子どもの時に自然の中でどのような遊びをしてきたかといった自然とのかかわりを調べ、地域づくりにつなげるというものです。

調査は2011年度から2013年度までの3年間で、今年度は予備調査として長谷地域で行います。

今後、住民と検討してテーマを設定し、9月から12月に調査する予定です。

来年度からの本調査では、伊那市内のほかの地域にも呼び掛けたいとしています。

南アルプス研究会の坂井昌平会長は、「研究会は地域住民と共に歩む体制づくりが課題となっている。今年度は住民と協働でふれあい調査を力一杯頑張っていきたい」と話していました。 -

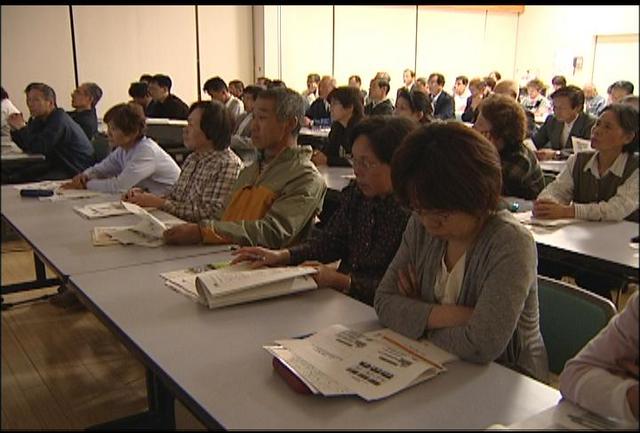

地域防災について考える

地域防災のあり方について考える防災研修会が今日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター開かれました。

研修会は自主防災組織の必要性や、災害が起きたときの行動などについて考えようと伊那市が開いたもので会場には約150人が集まりました。

研修会では今年4月に新たに設置された伊那市役所危機管理課の埋橋進防災係長が、話しをしました。

埋橋係長は大災害が発生した場合、行政や消防、警察などは迅速な対応がとれないことや、個人の力では限界があるとして、自主防災組織の重要性を訴えました。

また自主防災組織は、災害情報の収集、消火活動、災害弱者の安全確保など、役割をはっきりさせ対応することが大切だと話していました。

市では防災意識が高い地域は被害が小さい。普段の近所付き合いが防災への大きな力になるとしています。 -

長谷中生が総合学習でそば打ち体験

伊那市長谷の長谷中学校の生徒が19日、総合学習でそば打ちを体験しました。

長谷中学校の総合学習は、伝統文化や歴史など5つの講座があり、全校生徒51人が希望する講座に分かれて学んでいます。

この日は地域の人を講師に迎えて学習が行われました。

講座の一つ、食文化の講座では、生徒13人がそば打ちを体験しました。

趣味でそば打ちをしている杉島の宮下定博さんが指導しました。

生徒達は、そばをのしたり、切るなどの作業に取り組んでいました。

食文化講座では、長谷の郷土料理を調査し、地域の人達と交流を深めています。

学習発表を行う秋の文化祭までに5回の調理実習を行うということです。 -

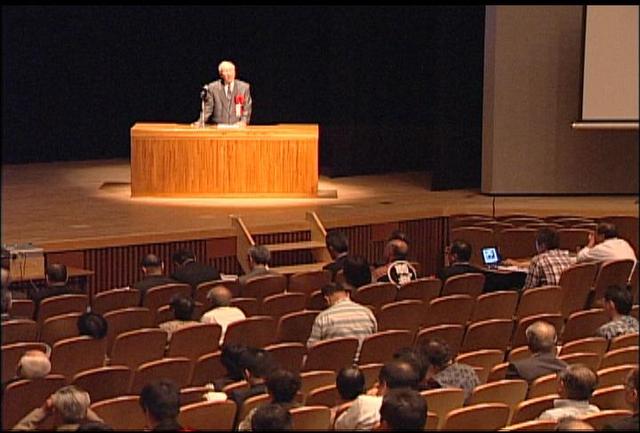

シンポジウム「忘れまじ三六災害」

昭和36年に伊那谷を襲った「三六災害」についてのシンポジウム「忘れまじ三六災害」が21日、駒ヶ根市総合文化センターで開かれました。

シンポジウムは、三六災害からちょうど50年にあたる今年、その体験を伝承し、地域住民の防災力を向上させていこうと、NPO法人「天竜川ゆめ会議」が開きました。

シンポジウムでは、伊那市長谷、中川村四徳、大鹿村の大西山で起きた土砂崩落などについて、3人が体験談を話しました。

伊那市長谷の中山晶計総合支所長は、役場職員だった当時の体験談を話しました。

中山支所長は「災害の時に三峰川が氾濫して魚が堤防に打ち上げられた。それを拾いに行った職員が橋を渡ったところ、その直後に橋が落ちたと聞いた」と話していました。

中川村四徳出身の小松谷雄さんは、最も雨が降った6月27日の夜に見た光景について話しました。

小松さんは「山の上には居場所を合図する明りがいくつも見えた。四徳川を流れる大きな岩がぶつかりあう音で眠る事もできなかった。次の日外に出てみると、6・7畳ほどの大きな岩が蔵の下に落ちていて恐怖を感じた」と話していました。

大鹿村前村長の中川豊さんは、大西山が崩落していく様子について話しました。

中川さんは「大西山の崩落は、崩れると言うよりも真下に落ちていく感じだった。崩落の後、村の大きな水田の真ん中には大きな山ができていた」と話していました。

会場を訪れたある男性は「災害はひとごとではないということを感じた。災害対策について見つめ直してみたい」と話していました。

天竜川ゆめ会議の福澤浩代表理事は「三六災害であった体験談を絶やしてはいけない。天竜川流域は災害ととなりあっていることを学び、地域全体で防災力を高めていかなくてはいけない」と話していました。 -

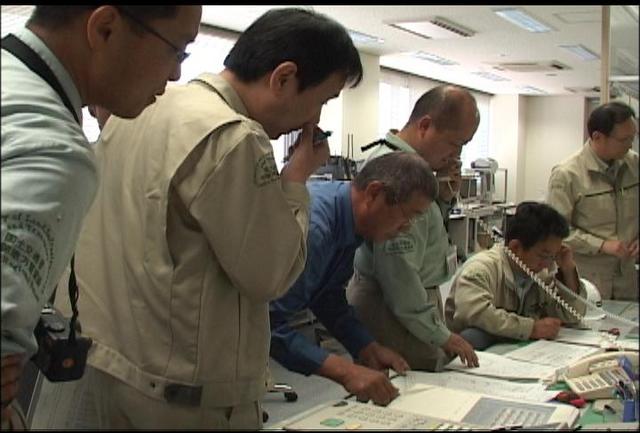

出水期に備え美和ダム管理演習

出水期に備えた全国一斉のダム管理演習に合わせ、伊那市長谷の美和ダム管理支所で19日、情報伝達などの管理演習が行われました。

演習は、大雨などで水量が増えた時に美和ダムから安全に放流できるよう毎年この時期に行われていて、この日は美和ダム管理支所などの職員20人が参加しました。

演習は、大雨によりダムへの流入量が増えたとの想定で行われました。

職員は、放流時の安全を確保するため、下流の市町村などに放流を知らせるファックスを送っていました。

また住民に放流を知らせるサイレンを鳴らし、ゲートを開けるシミュレーションも行われました。

職員は、ダムゲートの開閉など操作方法を確認していました。

このダム管理演習は20日も行われます。 -

【カメラリポート】90歳越えた4人がハツラツプレー

伊那市長谷の溝口高齢者クラブでは約110人のお年寄りが、文化活動や、スポーツなどを行っています。

クラブの活動のひとつ、ゲートボール部には10人が所属していて、そのうち4人が90歳を超えた今も元気にプレーしています。

気の合う仲間とともにハツラツとゲートボールをする90歳を超えたお年寄りたち。 -

南アルプス林道バス 運行開始

伊那市営南アルプス林道バスが、25日、今シーズンの運行を開始しました。

25日は、始発便の出発に先立ち、伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所で安全祈願祭と開始式が行われました。

今シーズンの第一便には、静岡県から訪れた男性2人が乗り込み、「毎年来ているが、バスの運転手のガイドが楽しみ。南アルプスの自然をわかりやすく説明するのが魅力」と話していました。

南アルプス林道バスは、6月14日までは、標高1,680メートルの歌宿までの運行。

6月15日からは、標高2,032メートルの北沢峠まで運行する予定です。

昨シーズンは45,262人が利用しました。

222/(日)