-

西駒登山を前に中学生が市長から山の魅力学ぶ

今月末に西駒登山を控える伊那中学校の2年生は4日、白鳥孝市長から山の魅力などについて教わりました。 伊那市が、開かれた市政の推進を目的に行う「市長と語りた伊那」の一環で行われました。この日は、2年生およそ120人が、登山の経験が豊富な白鳥市長から話を聞きました。 白鳥市長は、標高が100メートル上がるごとに気温が0.6度下がることなどを説明し「過酷な環境でもきれいな花を咲かせる高山植物を見たり、仲間と助け合ったりしながら登ることが登山の魅力です」と話していました。 ある生徒から「西駒ケ岳で絶滅したコマクサが、持ち込まれたことで復活したのは良いことですか」との質問があがると、白鳥市長は「別の場所から持ってきて植えることが良いこととは言えないけれど、この花しか食べない虫もいる。生態系を守っていくためには、今は残しておかなければならない」と答えていました。 ある生徒は「山の上は不便なことも多いと思うけど、登ってみないとわからない魅力がたくさんあることがわかった」と話していました。 伊那中の西駒登山は、27日から2日間行われる予定です。

-

宮田村長選挙 小田切康彦氏が再選

任期満了に伴う宮田村長選挙が27日に告示され、現職で2期目を目指す小田切康彦さんが無投票で再選を果たしました。 小田切さんは、現職1期目、無所属の72歳です。 伊那北高校を卒業後、日本大学法学部に入学。 昭和44年にルビコン株式会社に入社し常務執行役員などを歴任して、平成24年4月から副村長に就任しました。 産業振興、子育て支援日本一などを村づくりの基本に挙げています。 任期は7月24日からの4年間です。

-

信州DCでの特別列車運行前にアテンダント研修

観光団体や自治体がJRの協力のもと、県外からの誘客をはかる「信州デスティネーションキャンペーン」が、7月から始まります。 キャンペーンを前に、イベント列車内で観光案内をする人を対象にした研修会が26日、伊那合同庁舎で開かれました。 研修会には、観光案内をする高校生や上伊那地域の自治体関係者など、およそ30人が参加しました。 参加者は、観光客の役とアテンダントの役に分かれ、列車内を想定してもてなしを学びました。 キャンペーン期間中、JR東日本・JR東海の協力のもと特別運行する「飯田線リレー号」と名付けられたイベント列車は、辰野駅から駒ヶ根駅までの間運行します。 各駅でマスコットキャラクターが出迎えるほか、橋の上で停車して山岳風景を楽しむ時間が設けられるなどの企画があります。 列車内では研修会の参加者が観光客をもてなすことになっています。 指導にあたった上伊那地域振興局の職員は「間違えてもいいから、会話を楽しみながら魅力をPRして」などと、高校生に指導していました。 参加したある高校生は「難しかったけどきょうは上手く喋れた。当日もなんとかなると思う」と話していました。 イベント列車は、7月1日、8月26日、9月9日に運行する予定で、上伊那地域振興局では「列車だけでなく、ほかの場面でも観光アテンダントとして活躍する場をつくっていきたい」と話していました。

-

男が高速道路で盗難車両を放置

28日の午後、宮田村で男が高速道路上に盗難車両を放置して逃走しました。 男は、身長170センチくらい、体格は中肉で髪は黒色で短髪、服は上下黒でマスクとサングラスをつけていたということです。 伊那警察署では不要な外出を控え、戸締りを確実にし不審な男を発見したときは通報するよう呼びかけています。

-

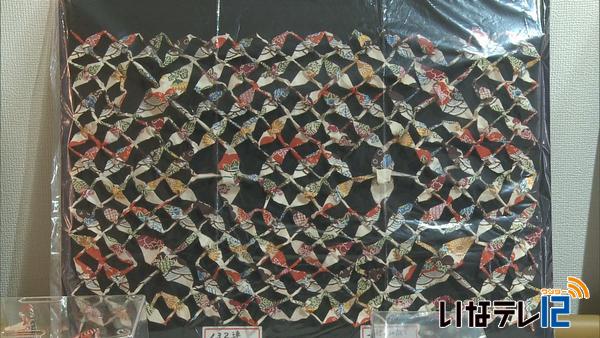

1枚の和紙からつくる連鶴作品展

1枚の和紙からいくつもの鶴が連なる折り紙の作品展が、伊那市美篶の複合福祉施設みぶの里で開かれています。 施設の1階と2階の展示スペースには合わせて43点が並んでいます。 作品は、宮田村の中城忍夫さんと、中城さんが開いている連鶴の教室「連鶴楽苑伊那教室」に通う生徒たちが制作し、みぶの里を会場に展示しています。 連鶴は、1枚の和紙を使って鶴が全て繋がるように作ります。 中城さんは、伊那市から飯島町まで5つの教室を開いていて、講師を務めて今年で4年目です。 こちらは、生徒10人で制作した「家族鶴」です。 132羽が連なっていて、切らないように慎重に制作したため、1か月ほどかかったということです。 連鶴の作品展は、伊那市美篶の複合福祉施設みぶの里で、5月6日まで開かれています。 問い合わせ・・・0265-85-2573 中城さん

-

中学校野球部や少年野球の保護者を対象に審判講習会

野球人口の底辺拡大につなげようと上伊那の少年野球チームや中学校野球部の保護者などを対象にした審判講習会が、宮田村の宮田球場で15日に開かれました。 上伊那の中学校野球部や少年野球チームの保護者など50人ほどが参加し、高野連と軟式野球連盟の審判員から指導を受けました。 少年野球や中体連の大会で審判をつとめる事がある保護者を対象に、上伊那中体連軟式野球専門委員会が去年初めて開き、今年で2回目となります。 審判の動きによって大会の質が見えてくるという事で、審判のやりがいと楽しさを伝える狙いもあります。 参加者はアウトやセーフなど基本的な動きを確認したあと、実際のゲームで審判の練習を行いました。 委員会では、「小学校から高校まで関係者が連携する事で野球界がひとつになり、多くの子どもたちが野球に関わっていく環境を作っていきたい」と話していました。

-

西駒んボッカ 薪運びで復活

中央アルプスの西駒ヶ岳山頂直下の西駒山荘まで荷物を運ぶレース「西駒んボッカ」がリニューアルして再開されることが決まりました。 6日は「西駒んボッカ」を主催する西駒こまくさ会の事務局で西駒山荘管理人の宮下拓也さんが、完成したばかりのチラシを発送する作業を行いました。 西駒んボッカは、西駒山荘の建て替えに合わせて、建物に使うレンガを運んでもらおうと4年にわたり開催されてきました。 去年の大会でレンガが必要数に達したことから、大会を終了することにしていましたが、参加者から継続を求める声が多く寄せられ、荷物を変えて開催することを決めました。 参加者がレンガに変わって運ぶのは、長さ40センチほどの薪です。 山荘に設置される予定のストーブで活用するためのものです。 宮下さんは「山荘で役立つものでもなんでも良いから大会を継続してほしいといった声をたくさんいただいた。大勢の人に参加していただき“ぬくもり”を届けて欲しい」と話していました。 西駒んボッカは9月10日に開かれる予定で、受付は7月31日までご覧のところで受け付けています。

-

おもちゃを通じて木の良さを

伊那市西春近諏訪形の酒井一さんは、5月に宮田村で開かれるクラフト作家のフリーマーケット「オヒサマの森マルシェ」に向けて木を使ったおもちゃの製作を進めています。 玄関先に並べられているのは、ケヤキを中心に地元の木材を使って製作した木のおもちゃです。 大工だった酒井さんは、腰を傷めて作業ができなくなってからは、木のおもちゃや表札などをつくっています。 今回、宮田村で5月に開かれるクラフトのフリーマーケットに参加することになったことから、手足を動かすことが出来る動物をつくりました。 酒井さんは、「おもちゃを通じて木の良さを感じてもらいたい」と話していました。 酒井さんが出店するクラフトのフリーマーケット「オヒサマの森マルシェ」は5月5日に宮田村で開かれることになっています。

-

ニシザワ読書感想文表彰式

株式会社ニシザワが毎年小中学生を対象に募集している読書感想文の表彰式が11日伊那市創造館で行われました。 今年は、小学生から498点、中学生から884点、合わせて1,382点の応募がありました。 小学生低学年の部では、伊那東小3年の村上創くん、高学年の部では、西春近南小6年の春日美礼さんの作品が最優秀賞に選ばれました。 中学生の部では、春富中2年の竹松和徳くんの作品が最優秀賞に選ばれました。 表彰式では、優秀賞に選ばれた小学生と中学生にも賞状と図書カードが手渡されました。 荒木康雄社長は、「本を読んで心の幅を広げ、生きるはげみにしてほしい」とあいさつ。 松田泰俊伊那市教育委員長は、「読書は心を映す鏡。皆さんの感想文からもたくさんのことを教えられた」と講評しました。 読書感想文は、13日の長野日報に掲載されます。

-

上伊那ベースボールサミット

レベルアップと野球人口拡大を目的に第2回上伊那ベースボールサミットが3日伊那市の東部中学校で開かれました。 サミットには、上伊那地域の高校や中学の野球部の監督のほか、少年野球チームの監督・コーチ、さらに保護者など210人が参加しました。 参加者の中には、女性の姿も多く見られました。 実行委員長の久保村智上伊那農業高校野球部監督は、「第1回のサミット以降、確実に小中高の連携が深まっている」とあいさつしました。 実行委員会によりますと、平成27年度の少年野球在籍者は、676人でしたが、28年度は、13人増え、689人となっています。 さらに、中学から高校の野球の継続率は、55%から64%にアップしたということです。 サミットでは、打撃、守備、走塁、投手、チームづくりの5つのテーマで分散会が開かれました。 同時に開催されたスコアブック講座には、教室に入りきらないほどの保護者が参加し、ルートインBCリーグの主任公式記録員からノウハウを学びました。 実行委員会では、10年後に少年野球人口100人増、継続率10%アップを目標に設定しています。

-

今年の米「平年並み」

関東農政局は、今年の米の作柄概況を発表しました。 それによりますと長野県の南信は、平年並みとなっています。 川下り米の産地、伊那市美篶青島の水田では、稲が黄色く色づきはじめ、実りの秋を感じさせています。 発表によりますと、長野県の今年の米の8月15日現在の作柄は、生育期間を通じて概ね天候に恵まれたことから東信、南信、中信、北信とも平年並みと見込まれています。 15日現在の穂の数、もみ数、登熟などのすべての項目で平年並みとなっています。 全国的には、やや良が9つの道と県、残る37の都府県で平年並みと見込まれています。 上伊那地域の稲刈りは、9月10日頃からと見られます。

-

ごみ減量のアイディア募集へ

上伊那広域連合は、さらなるごみ減量につなげようと、日ごろから家庭や職場で実践しているアイディアを募集します。 24日、伊那市のいなっせで開かれた廃棄物政策審議会で募集要項案が了承されました。 ごみを出さない生活の知恵や実践しているごみ減量のアイディアを募集し広報することでさらなるごみ減量化につなげたい考えです。 募集する内容は、日ごろから家庭や職場で取り組んでいることや工夫していることで、継続的に実践しやすいアイディアです。 募集期間は、9月12日から10月28日までで、アイディアは、各種会議資料として活用されるほか、市町村などのホームページ、広報誌などで紹介されます。 上伊那のごみ排出量は、年々2%から3%の割合で減少していて、平成27年度は、42,314トンでした。 長野県はごみ減量化全国1位ですが、上伊那はその中でもトップレベルで、27年度、1人1日平均の排出量は、616.2gでした。 ただ、目標には若干とどいておらず、広域連合では、「今回のアイディア募集をさらなる減量化につなげていきたい。」と期待しています。

-

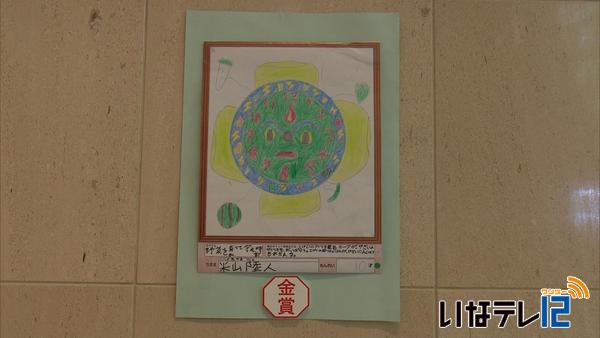

子どものアイディア時計展表彰式

こどもたちからアイディア時計を募集して展示する「こんな時計があったらいいな!アイディア展」の表彰式が、12日に伊那市西箕輪の登内時計記念博物館で行われました。 作品は、県内外から絵画39点、工作323点が集まり、10点の作品が入賞しました。 絵画の部金賞には飯島町の米山陸人くん10歳の作品が選ばれました。 作品のタイトルは、「野菜を早く育てて守れ時計」です。 工作の部金賞には宮田村の田中葵さん11歳の作品が選ばれました。 作品のタイトルは、「勉強応援ガールズ」です。 アイディア展は、6月10日の時の記念日のイベントとして毎年開かれていて、今年で7回目です。 アイディア展は6月いっぱいまで登内時計記念博物館で開かれています。

-

向山県議会議長 就任祝賀会

3月15日付で長野県議会議長に就任した伊那市区選出で5期目の向山公人さんの就任祝賀会が12日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれました。 祝賀会には阿部守一知事や市町村長、各種団体の代表など270人が出席し、向山さんの第90代議長就任を祝いました。 発起人代表の白鳥孝伊那市長は、「伊那谷の大きな転換期に就任された。上伊那全体の発展に尽力していただきたい」とあいさつしました。 阿部知事は、県議との昔のエピソードを披露しつつ、車の両輪として県政発展を誓い、「今年度は大きなイベントが目白押しなので、ともに長野のおもてなしをしていきたい」と祝辞をのべました。 孫3人から花束の贈呈を受けた向山さんは、表情をほころばせ議長就任の抱負を述べました。 向山さんは、「県民が安心して生活できる真の地方創生に実現を目標に取り組んでいきたい。信条としている普段着のままの政治姿勢を原点に今後も精一杯努力していきたい」と謝辞をのべました。

-

破棄物処分場について考える集い

宮田村に建設が計画されている放射性物質を含む廃棄物の処分場について考える集会が26日、伊那市のいなっせで開かれました。 集会には、伊那市などから15人が参加しました。 これは、駒ヶ根市の住民有志でつくる「駒ヶ根の環境を守る会」が企画したものです。 守る会の柳井真結子さんは、建設予定地が天竜川に隣接していることや、地下水があるとして、「廃棄物処分場としては適さない」と話しました。 参加者からは「伊那地域でも農業や観光の風評被害が出てくると思う」といった意見が出ていました。 処分場建設の認可は知事にあり、会では、1人でも多くの住民の思いを届けることが重要だとしています。

-

聴導犬・介助犬訓練士めざし3人入学

日本聴導犬・介助犬訓練士学院の第8期生の入学式が8日宮田村の日本聴導犬協会で行われました。 今年度入学したのは、諏訪市出身の伊藤未貴さん、埼玉県出身の亀田愛子さん、飯田市出身の久保田莉奈さんの3人です。 全員が前の職業をやめての挑戦です。 寮生活を送りながら1年間座学や各種訓練を経て、聴導犬・介助犬准訓練士の資格取得を目指します。 森本尚武学院長は「これからの社会への貢献は、夢を実現するみとから始まる。挫折しそうな時は、励まし合って乗り切ってほしい」と激励しました。 3人には、先輩からユニフォームなどが手渡され、決意をあらたにしました。 今年は、入学希望者が30人で、書類選考や学科、実技試験の結果3人が合格しました。 3人は、資格取得後、聴導犬協会での勤務を希望しています。

-

国道153号伊駒アルプスロード整備促進期成同盟会 設立

国道153号伊駒アルプスロード沿線の関係市町村による期成同盟会が、17日に発足し、早期の事業化を決議しました。 国道153号伊駒アルプスロード整備促進期成同盟会は、伊那市、駒ヶ根市、宮田村の関係者で組織します。 伊駒アルプスロードは、駒ヶ根市の北の原から伊那市青島までの約11キロです。 今年2月に天竜川右岸地域のルート帯が決定したことから、関係市町村の連携を図ろうと期成同盟会を設置しました。 総会では、伊駒アルプスロードの早期事業化や、平成39年のリニア中央新幹線開業までの全線開通などを盛り込んだ決議案が承認されました。決議書は地元選出の国会議員や県議会議員あてに提出されました。 この日の設立総会で会長に選任された白鳥孝伊那市長は「災害時の緊急道路として、またリニア中央新幹線の効果を波及させるものとして地域振興に欠かせない生命線となる。整備の必要性を国に強力に要望していきたい」と話しました。

-

上伊那広域連合新年度予算案 ごみ処理施設建設費など盛り込む

上伊那広域連合は、新ごみ中間処理施設の建設費用などを盛り込んだ平成28年度の当初予算案を25日に発表しました。 一般会計は今年度の当初予算と比べ5億2千万円、率にして24.1%増の総額27億円となっています。 25日、上伊那の8市町村長が出席し伊那市役所で記者会見が開かれました。 会見は、ごみ処理施設の建設や広域観光など、上伊那の市町村間の連携がますます必要になるとして初めて開かれたものです。 広域連合の新年度予算案は25日に開かれた広域連合議会に提案されました。 一般会計の総額は27億円で、今年度当初予算と比べ5億2千万円、率にして24.1%増となっています。 新ごみ中間処理施設の28年度分の建設工事費として2億6千万円が盛り込まれました。 また、地元、桜井区、北新区と上山田区へ28年度で一括交付するとした3区への協力費が合計で2億8千万円盛り込まれています。 3区と広域連合、伊那市では、協力費などこれまでの協議事項をまとめた覚書を、去年12月末までに締結しています。 ほかに新規事業としてキャリア教育などに活用する郷土愛基金積立金に190万円、移住定住に関する上伊那の相談窓口の設置などに340万円などとなっています。 新年度予算案は委員会に付託され、あすの本会議で採決が行われます。

-

伊駒アルプスロードルート帯決定

国道153号バイパス伊駒アルプスロードのルート帯は、伊那市西春近から駒ヶ根市北の原までの区間は天竜川沿いを通る「ルート帯B」に決定しました。 伊駒アルプスロードは駒ヶ根市の北の原を起点とし伊那市青島を終点としています。伊那市西春近から駒ヶ根市の北の原までは、宮田村の商店街を通る「ルート帯A」と、天竜川沿いを通る「ルート帯B」が示され、交通安全や環境、地域への影響、費用などについて検討されてきました。 その結果、道路の安全性の確保や事業費、整備期間で優れている事などから、ルート帯Bに決定しました。 ルート決定を受け、白鳥孝伊那市長は「一日でも早い開通を目指し事業化を進めてほしい」と話していました。 小田切康彦宮田村長は「宮田にとっては大きな影響を与える道路。バイパスを中心とした街づくりを村民と一緒におこなっていきたい」と話していました。 伊那建設事務所では来年度、環境影響評価と都市計画の決定の手続きを進め、事業着手を目指します。 伊駒アルプスロードは全長11.5キロメートルで、道幅は28メートル、走行車線は全部で4車線となる計画です。

-

厩稲荷の奉納品 宮田村で新たに発見

伊那市高遠町の旧高遠城内に存在した稲荷社のうちの一つ、厩稲荷の奉納品が宮田村で新たに見つかりました。 11月25日は奉納品を所蔵する小田切康彦(おたぎりやすひこ)宮田村長宅で公開されました。 今回見つかったのは、厩稲荷に奉納された馬具など13点です。 小田切村長宅では、去年3月にも厩稲荷の奉納品およそ100点が見つかっています。 明治5年高遠城の取り壊しの際に小田切家に一括で移されたとされています。 今回発見された奉納品はすべて「獅子道具箱」の中に入れられていました。 箱には天保5年と書かれていて、奉納した人の名前も記されています。 去年見つかったものと奉納年が同じことから、一連の物とみられるということです。 宮田村教育委員会によると、200年もの間、一括で残されているのは珍しく、高遠藩を研究する上で貴重な資料だとしています。 去年見つかったものも含め、一連の奉納品を今年中に県教育委員会に県宝として申請する予定です。

-

クリーンセンター八乙女に1本化

上伊那広域連合は、燃やせないごみなどの処理について、平成29年度から箕輪町のクリーンセンター八乙女に1本化する計画を27日開かれた広域連合議会に示しました。 現在燃やせないごみなどの処理は、伊那市の鳩吹クリーンセンター、伊北環境行政組合のクリーンセンター八乙女、伊南行政組合の大田切不燃物処理場の3か所で行っています。 広域連合では、建設費用の削減や維持管理費の削減を目的に1本化する考えです。 1本化に伴うごみの処理量は、現在の3倍を見込んでいて、適正な処理体制となるよう人員配置や施設整備をしていく考えです。 またこれにあわせ、最終処分場もクリーンセンター八乙女に1本化する考えです。 最終処分場は、平成29年度から整備工事を行い平成30年の10月頃から埋め立てを開始する計画です。

-

有機質偽装肥料 上伊那にも

秋田市の肥料メーカーが有機質の原料の割合を偽って製造した肥料を長野県などの農家に供給していた問題で、上伊那でもその一部が流通していたことがわかりました。 安全性に問題はないものの、JA全農長野では「有機農産物」などと表示せずに通常の農産物として出荷するよう農家に呼びかけています。 上伊那地域でもこの肥料の一部が流通していたことがわかりました。 問題の肥料を製造したのは秋田市の肥料メーカー「太平物産」で、JA全農が先月上旬、仕入れた肥料を分析したところ、表示と成分が異なることが分かったということです。 このメーカーが製造した726種類の肥料を調べたところ93%にあたる678種類で袋やチラシに記載された有機質の原料が含まれていなかったり足りなかったりしたということです。 JA上伊那によりますと、取り扱っているのはこのうちの4種類で、150人ほどが購入しているということですが、主な肥料として使用している可能性は少なく影響もほとんどないと見ています。 JAでは、購入した人は把握しているので、全員に今回の件を通知したいとしています。

-

統計グラフコンクール 審査会

統計グラフコンクールに寄せられた作品の審査会が4日に伊那合同庁舎で開かれ、第2次の県審査に進む40点が決まりました。 今年のコンクールには、上伊那地域の20の小中学校から440点の応募がありました。 暑かった夏を反映してか、気温に関する作品が多く見られました。 4日は、各学校での事前審査を通過した258作品が講堂に並びました。 教育関係者3人が、子どもらしい身近な課題をとりあげているかなどの審査基準に従い、9月16日に県庁で行われる2次審査への作品40点を選びました。 県の審査を通過した作品は、全国コンクールへと送られます。

-

長野県の遺跡発掘2015

県内の遺跡から発掘された土器や石器などが並ぶ「長野県の遺跡発掘2015」が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。 会場には、県内15の遺跡から発掘された土器や石器などおよそ385点が並んでいます。 この展示会は、多くの人に信州の歴史を身近に感じてもらおうと県立歴史館や県埋蔵文化財センター、伊那文化会館などが開いているもので、伊那文化会館での開催は今年で12年目です。 平成24年に箕輪中学校の体育館を改築する時に敷地となっている中山遺跡から発掘された土器や土鈴です。

-

日本聴導犬協会で奈良民生委員が研修

耳の不自由な人のサポートをする聴導犬を育成している宮田村の日本聴導犬協会を25日、奈良県葛城市の民生児童委員が研修に訪れました。 日本聴導犬協会は、全国におよそ20施設しかなく、そのうち聴導犬を育成しているところは、3施設ほどだということで、ここもその一つです。 聴導犬は、耳の不自由な人のサポートをするため、盲導犬、介助犬などとは指導方法が違います。 盲導犬や介助犬は、ユーザーの指示を最優先にし、室内や外出時に道路の段差や、障害物などの危険を知らせます。 聴導犬は、主に室内での活動が主で、玄関のチャイムや、目覚まし時計など、音に反応し、犬がユーザーに知らせます。 この日は、奈良県葛城市から民生児童委員19人が研修に訪れ、実際に聴導犬が寝ている人を起こす様子を体験していました。 聴導犬協会のスタッフで、聴導犬ユーザーの村澤久実子さんは、「音が聞こえないと不安なことがたくさんある。特に命に関わる消防のサイレンや、鍋の火の消し忘れなど、聴導犬が知らせてくれたことがあり助かった」と実際の様子を話していました。 宮田村の日本聴導犬協会には、去年1年間で45団体、2,600人が視察や研修に訪れていて、聴導犬ユーザーも130人が相談や育成に訪れたということです。

-

複合福祉施設みぶの里 完成

社会福祉法人しなのさわやか福祉会が運営する複合福祉施設みぶの里が、伊那市美篶のナイスロード沿いに完成しました。 しなのさわやか福祉会は、宮田村の老人福祉施設プラムの里などを運営している社会福祉法人です。 みぶの里は、介護老人保健施設や認知症デイサービスなどがある複合施設です。 介護老人保健施設は、80床、要介護度3以上で市内在住者が入所できる地域密着型の特養が29床あるほかショートステイやデイケア、認知症デイサービスがあります。 施設関係者は、「15年の経験を伊那の地で活かしたい。」と話しています。 みぶの里は24日から利用者を受け入れます。

-

伊那バイパスの工事促進 決議

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会の総会が13日伊那市役所で開かれ、伊那バイパス工事の事業促進などを決議しました。 総会には、伊那市内の関係する区や土地改良区などから70人ほどが出席しました。 期成同盟会は、国道153号バイパス美篶青島から福島までの区間の整備促進を図るため組織されています。 総会では「伊那バイパス工事の事業促進」や「伊駒アルプスロードの早期事業化」「国直轄指定区間への移行」などを決議しました。 期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長は、「バイパスが整備されていなければ、12年後のリニア開通に伴う効果を出す事ができない。早期整備が行われるよう連携し、粘り強く国や県に要望をしていきたい。」と挨拶しました。 決議文は、地元選出の国会議員などに手渡されました。

-

伊駒アルプスロード 県が3市村長の意見聞く

国道153号バイパスの伊駒アルプスロードについて、伊那市、駒ヶ根市、宮 田村の3市村長の意見を聞く会議が8日開かれました。 出席者からは、景観などへの配慮を求める意見が出されました。 8日は伊那市のいなっせで会議が開かれ、伊那市の白鳥孝市長、駒ヶ根市の杉本幸治市長、宮田村小田切康彦村長の3市村長が出席しました。 伊駒アルプスロードは駒ヶ根市の北の原を起点とし、伊那市の青島を終点としています。 県は3月に天竜川右岸の区間のルート案を示し、4月にかけて住民説明会を開いてきました。 伊那市の白鳥孝市長は、リニア中央新幹線開通に向け早期整備を期待しているとし、「田園風景への配慮をしてほしい」と要望していました。 駒ヶ根市の杉本幸治市長は「ルートにかかる自動車学校や事業所の意見を十分に聞いて進めてほしい」と述べました。 宮田村の小田切康彦(おたぎりやすひこ)村長は、住民の中には現在の国道を活用する案を推す意見もあるとし「単なる通過交通となることを懸念している。新たな村づくりを進めていかなければならないので、県にも一体となって考えてほしい」と求めていました。 県では、これらの意見を踏まえルートを正式に決定していきたいとしています。

-

当選から一夜明けて

任期満了にともない、投票が行われた県議会議員選挙の上伊那郡区は現職の垣内基良さんと小林伸陽さんが当選を果たしました。 一夜明けた13日、2人に今の心境や今後の抱負などについて聞きました。

-

県議会議員選挙上伊那郡区12日投開票

任期満了にともなう県議会議員選挙上伊那郡区の投票が12日に行われ即日開票されます。 選挙戦最終日となった11日、4人の候補者は最後の訴えをして支持を求めました。 10日現在上伊那郡6町村で期日前投票を済ませた人は有権者67,729人に対して7,474人で投票率は11.04%。 前回平成23年の県議選と同じ時期の7.29%と比べて3.75ポイント高くなっています。 伊那ケーブルテレビでは12日午後9時から文字情報で開票速報をお伝えします。 当選者の喜びの声は午後11時半頃を予定しています。

82/(日)