-

最高気温15.0度 4月上旬並みの暖かさ

3連休初日の21日、伊那地域の最高気温は15.0度を記録し4月上旬並みの暖かい1日となり、南箕輪村の大芝高原では、多くの家族連れが遊んでいました。

21日の伊那地域の最高気温は午後3時34分に15度を記録し4月上旬並みの暖かさとなりました。

長野地方気象台によりますと、22日、23日の日中の気温は21日と同じくらいか高くなると予想しています。

-

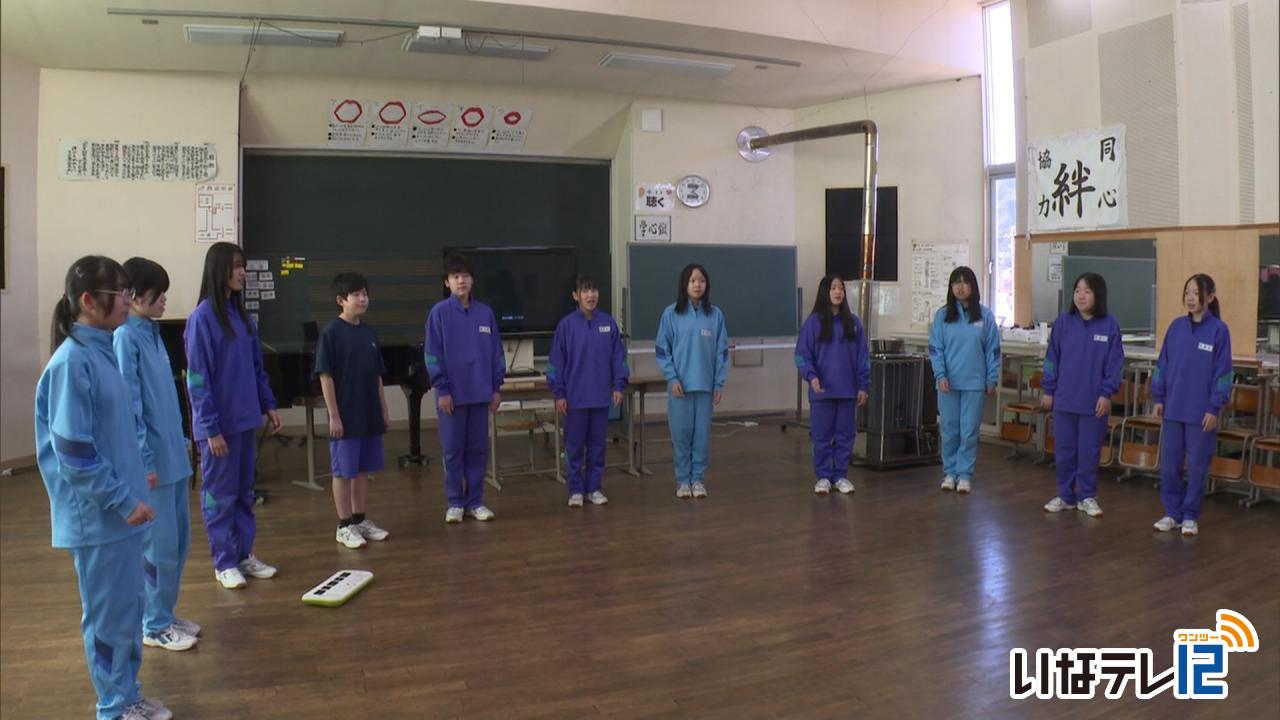

箕輪中学校合唱部が来月全国大会に出場

箕輪町の箕輪中学校合唱部は3月19日に福島県で開かれる、声楽アンサンブルコンテスト全国大会の中学生部門に出場します。

合唱部は、1・2年生の11人で活動しています。

1日に東御市で開かれた声楽アンサンブルコンテストの県大会に出場した8校の中から、代表の1校に選ばれました。

審査では、全体のハーモニーが良いとの講評をもらったということです。

全国大会では、アカペラでわらべ歌と地方の子守歌のあわせて3曲を歌います。

合唱部が全国大会に出場するのは3回目で、おととしは優良賞を受賞しています。

地元企業が遠征費に充ててもらおうと、オリジナル商品を作りました。

合唱部は、26日の午後4時半から箕輪町役場、3月7日の午前11時からみのわテラスでミニコンサートを開きます。

会場では部員が商品の販売を行います。

全国大会に向けて、練習を重ねていて、表現力のアップに磨きをかけています。

箕輪中学校合唱部が出場する声楽アンサンブルコンテスト全国大会は3月19日に福島県で開かれ、44校が出場します。

-

箕輪町 来年度予算案116億円

箕輪町は116億5,000万円の来年度の一般会計当初予算案を19日発表しました。

白鳥政徳町長が役場で記者会見を開き概要を説明しました。

来年度の一般会計当初予算案は今年度と比べて4.4%、5億3,000万円の減の116億5,000万円となっています。

予算規模の減少は、社会福祉総合センターの解体や子育て支援センター園庭整備など今年度の大型事業が終了したことによるものです。

主な新規事業は2027年4月の道の駅開業を目指し情報案内スペースや屋内遊戯施設を整備する、みのわテラス道の駅化事業に1億2,700万円。

木下区一の宮に産業団地を造成する事業に6,800万円。

学校給食の負担軽減を図るための国の給食費負担軽減交付金を活用した事業に6,800万円。

園庭の拡幅など松島保育園大規模改修事業に3,400万円。

箕輪中学校の土日の部活動の地域クラブ化に1,200万円。

気候変動により将来起こりうる影響に備え対策をまとめた計画を策定するゼロカーボン気候変動適応計画策定事業に200万円などとなっています。

来年度一般会計当初予算案は町議会3月定例会に提出されます。

-

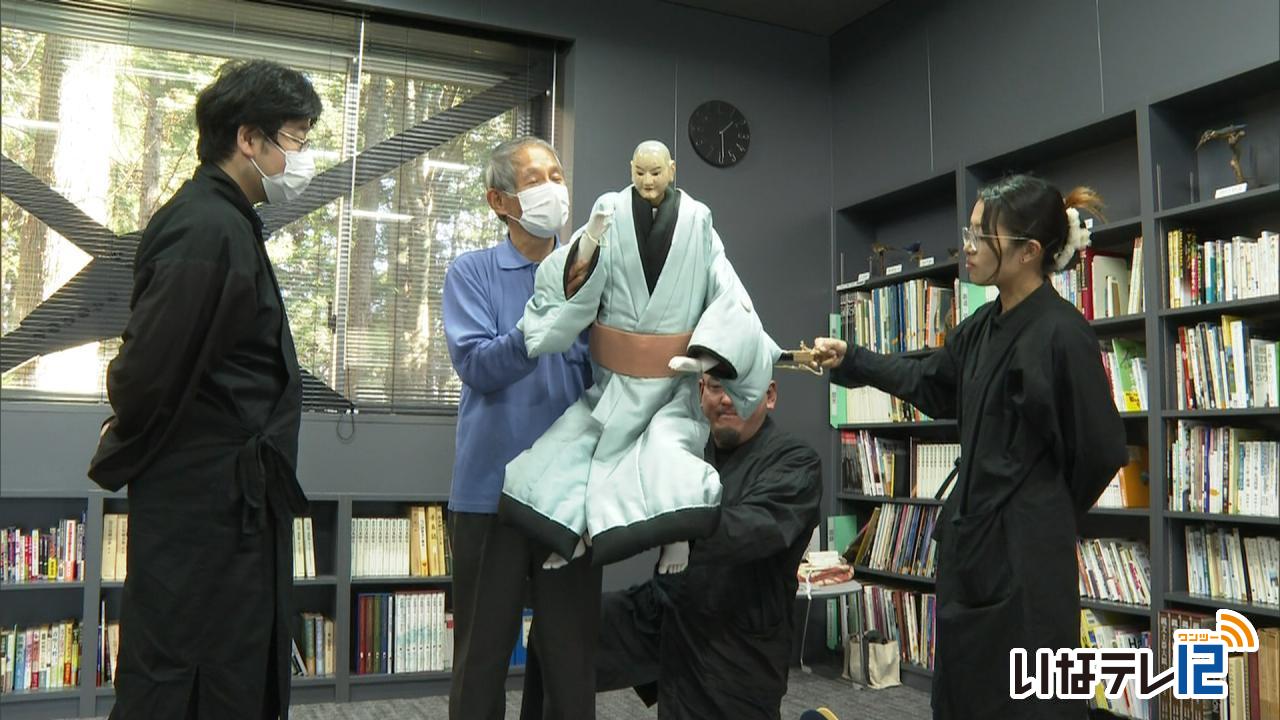

古田人形操り体験会

箕輪町上古田に伝わる伝統芸能、古田人形芝居の人形操り体験会が、町郷土博物館で15日に開かれました。

体験会では、古田人形保存会の会員が指導しました。

参加者は、実際に公演で使っている人形を持ち、手や顔の動かし方を教わっていました。

古田人形芝居は、300年以上の歴史があり、長野県選択無形民俗文化財に指定されています。

保存会では現在15人ほどのメンバーが活動していて、週に1回練習をしています。

体験会は、人形に触れることで古田人形芝居を身近に感じ、楽しさを知ってもらおうと、町郷土博物館が開いたもので、去年6月に続き2回目となりました。

-

春の花選んで「フラワービュッフェ」

店舗を持たずに宮田村を拠点に営業している「おもむろ植物店」は、好きな花を10本選んで購入できるフラワービュッフェを、箕輪町のみのわテラスで23日まで行っています。

フラワービュッフェでは、通常1本200円~300円の花が10本1,100円で購入できます。

今日はスイートピーやチューリップなどの春の花25種類ほどが並んでいました。

おもむろ植物店の前田智陽さんとさやかさん夫妻です。

さやかさんが箕輪町出身という縁で、みのわテラスを中心に上伊那のイベントで花を移動販売しています。

ビュッフェスタイルでの提供は今回が2回目です。

フラワービュッフェは、10本1,100円で、23日 までみのわテラスで開かれています。

期間中は花を入れ替えながら合わせて100種類ほどを販売予定で、後半には地元産のアルストロメリアなども登場予定です。

-

木彫工芸家 中澤さんの「涅槃会」展示

箕輪町木下の木彫工芸家で、日展会友の中澤達彦さんの作品が、町郷土博物館に展示されています。

郷土博物館のエントランスには、中澤さんの作品「涅槃会」が展示されています。

涅槃会は、お釈迦様が亡くなった2月15日に行われる仏教の法要のことで、作品は、お釈迦様が蓮の花を枕に横たわる姿を表しています。

町内の神社で伐採されたサワラを使っていて、粘土で作った模型をもとに彫り進め、完成までに2年ほどかかったということです。

中澤さんの作品は、27日(金)まで、町郷土博物館のエントランスホールで展示しています -

最高気温16.8度 4月中旬並みの陽気

15日の伊那地域の最高気温は16.8度と、4月中旬並みの暖かい1日となりました。

箕輪町の福与城跡では、福寿草が咲いていました。

15日の伊那地域の最高気温は、午後2時10分に16.8度で4月中旬並みの暖かさとなりました。

また、最低気温は氷点下1.3度で3月中旬並みとなりました。

長野地方気象台によりますと、16日も晴れますが、再び寒気が流れ込み、最高気温は15日よりも10度ほど下がる見込みで、その後も平年並みの寒さとなる予想です。

-

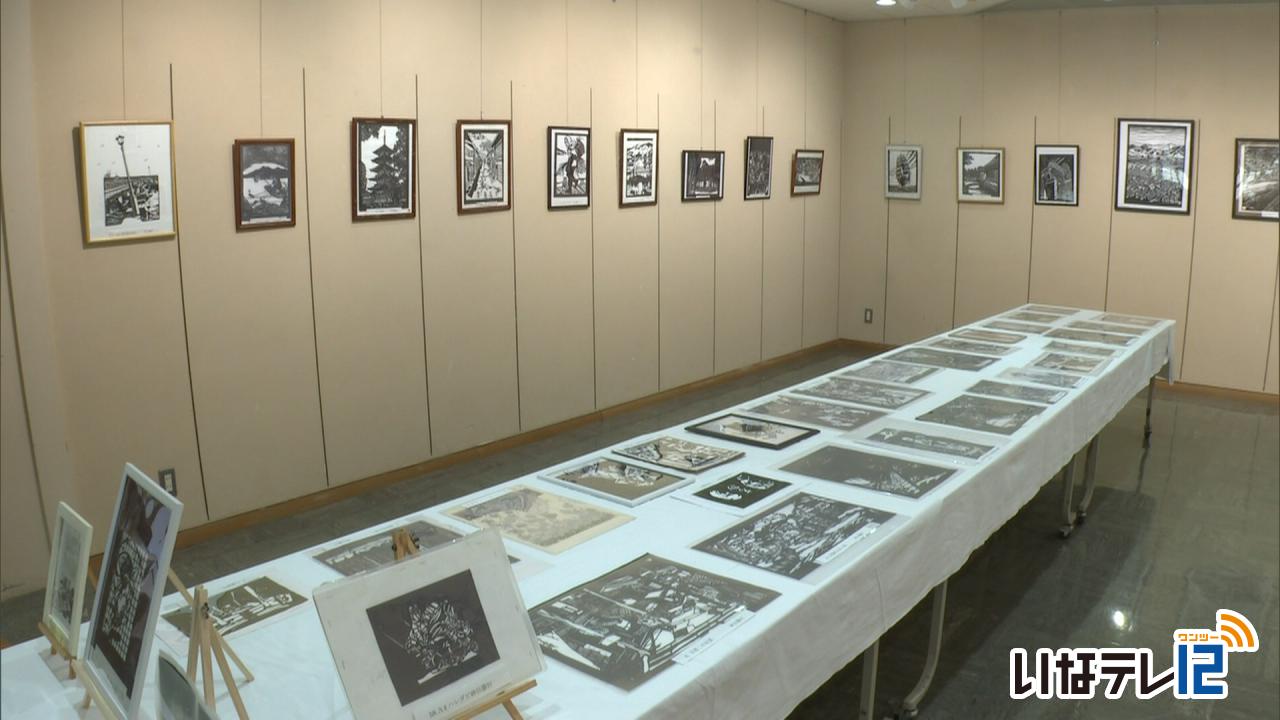

神田さん切り絵作品展18日まで

箕輪町で切り絵教室を開いている神田瀞村さんの切り絵作品展が町文化センターで開かれています。

会場には、神田さんと切り絵教室の生徒の作品、およそ75点が展示されています。

神田さんは切り絵を定年後に独学で始めたということです。

切り絵作品展は、18日(水)まで、町文化センターの展示ホールで開かれています。

-

箕輪町 外国人対象の防災イベント

箕輪町は、町内に住む外国人を対象にした多文化防災イベントを7日に、産業支援センターみのわで行いました。

イベントには、町内在住のブラジルやアメリカなど5か国の外国人12人の他、災害時通訳翻訳ボランティアなど合わせて43人が参加しました。

イベントでは、避難所体験が行われ、災害トイレやパーティションで仕切られた部屋の説明を担当者から聞きました。

防災トイレについて説明を受けたアメリカ人の男性は、「災害時でもこのようなものを使わなくてはならないのですか?」と質問するなど、文化の違いを感じていました。

イベントでは他に、防災に関するクイズが出題されました。

「大規模災害発生時から72時間以内に接続が可能になる無線LANは何か」との問いには、多くの参加者が悩んでいました。

答えは、00000JAPANでした。

町内には、全町民の3.6%にあたる860人の外国人が暮らしていることから、町では「外国の方でも避難所を利用できるということを知っておいてもらいたい」と話していました。 -

信州みのわ竹細工の会 作品づくり

箕輪町沢で活動する信州みのわ竹細工の会は、ざるなどの作品づくりに取り組んでいます。

5日は箕輪町沢にあるビニールハウスでは、会のメンバー7人が作品づくりを行っていました。

会長の北澤公仁さん90歳は、15年ほど前に独学で竹細工をはじめ、仲間を増やしてきました。

竹は1年もののスズタケが中心で、メンバー全員で南小河内の山から採ってきたものを使っています。

ざるやコーヒードリッパーを作っていて、去年は会の活動を広く知ってもらおうと、ロゴマークも制作しました。

ほかに、黒竹をワンポイントに使ったデザインにも挑戦しています。

ハウスの中は、冬でも25度ほどと暖かく、毎年箱根駅伝が終わってから製作が始まるということです。

閑農期の楽しみとして集まっていて、平日の午前9時から午後4時半頃までを作業時間としています。

途中2回のお茶の時間が決まりとなっていて、交流しながら作業を進めています。

竹細工の製作は、3月いっぱい行われます。

3月2日・3日には、箕輪町公民館の竹細工を楽しむ講座が開かれ、メンバーが講師を務めることになっています。

-

画家 垣内カツアキさん 追悼展

箕輪町に美術館を構え、去年10月に老衰のため90歳で亡くなった画家、垣内カツアキさんの追悼展が南箕輪村の地酒処叶屋で開かれています。

垣内さんは辰野町出身で生前、箕輪町富田に伊那アルプス美術館を構え数多くの作品を手掛けてきました。

南箕輪村の地酒処叶屋では、垣内さんが生前に描いた作品20点が並んでいます。

叶屋店主の倉田克美さんと妻で垣内さんの長女眞美さん。

追悼展は克美さんが多くの人に義理の父の作品を見てもらいたいと開きました。

垣内さんは油彩画を得意とし、風景や花などを中心に描いていました。

描かれている風景のほとんどは、自ら足を運んで描いたものだということです。

垣内さんが特に好きだった富士山の絵も数多く展示されています。

垣内カツアキさんの追悼展は28日(土)まで地酒処叶屋で開かれています。

期間中は作品を入れ替えながら展示するということです。

-

伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会 第3期共生ビジョン案示す

伊那市・箕輪町・南箕輪村が連携して人口の定着を図る、伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会が、伊那市役所で4日に開かれました。

4日は、委員ら20人が出席し、第3期共生ビジョン案について協議しました。

来年度から5年間、3市町村が協定に基づいて連携し、産業振興や福祉、地域公共交通、移住定住など14の事業に取り組みます。

このうち、移住定住相談窓口業務のDX化に向けた研究事業では、3市町村が移住相談の記録を一元化し、業務の軽減を目指すほか、ツールの研究を行います。

子育て拠点施設の相互利用事業では、3市町村で10か所ある施設のサービスの拡充やホームページなどを活用した周知を行います。

2024年度の延べ利用者数は5万1,416人で、2030年度の目標値は5万7,000人としています。

伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会は、生活圏が共通の伊那地域の3市町村が人口の定着と、将来にわたり住民が安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。

今後は3市町村でパブリックコメントを募集し、今年度中に共生ビジョンの決定と公表を行う予定です。

-

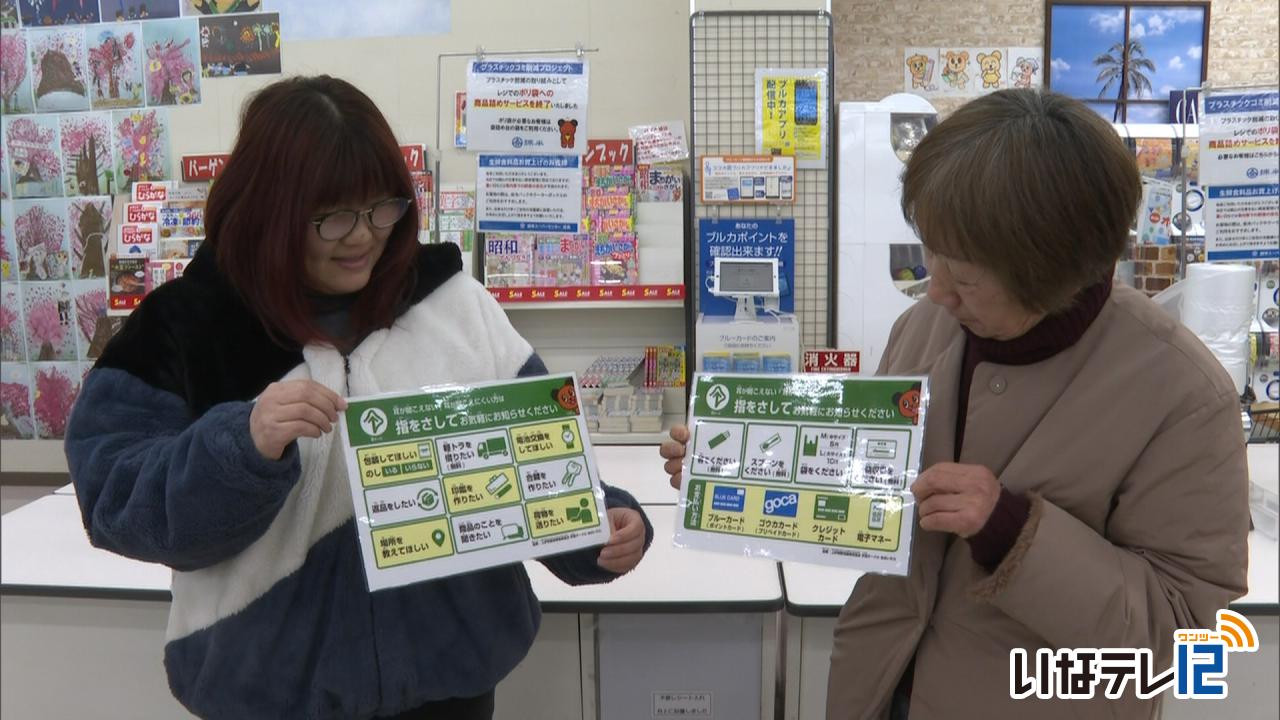

綿半に指さし支援ボードを設置

株式会社綿半ホームエイドが展開する綿半スーパーセンター伊那店・箕輪店は、聴覚障害のある人などが指をさしてコミュニケーションができる支援ボードを設置しています。

このうち箕輪町三日町の箕輪店では、レジとサービスカウンターに指差しボードを設置しています。

レジ用は、レジ袋の有無や支払い方法などが、サービスカウンター用は、包装や、商品の返品などのサービスが書かれていて、聴覚障害者などが指差しでコミュニケ―ションがとれるようになっています。

今日は上伊那聴覚障害者協会のメンバーが買い物に来ていました。

レジで耳マークの掲示を指さすと、スタッフが指差しボードを差し出し、コミュニケーションをとっていました。

サービスカウンターでは、包装ののしの有無などを確認していました。

ボードは、上伊那聴覚障害者協会と手話サークルあおいそらの監修で綿半箕輪店が制作しました。

綿半箕輪店のレジスタッフであおいそらのメンバーでもある赤羽昭美さんが提案しました。

指さしボードは、綿半箕輪店と伊那店に設置されていて、設置店舗を広げていきたいとしています。

-

節分 沢保育園で豆まき

3日はは節分です。

各地で節分の行事が行われました。

箕輪町の沢保育園では、園児たちが豆まきを行いました。

遊戯室に2歳児から年長までの園児が集まり、豆まきの歌を歌いました。

歌い終わると、新聞を丸めた手作りの豆を使い「鬼は外、福は内」と大きな声で豆まきの練習を行いました。

するとそこに、2体の鬼が現れました。

鬼は保護者が務めました。

園児たちは逃げ回りながらも、鬼退治をしていました。

驚いて泣いてしまう園児もいました。

コロナ禍はそれぞれの部屋に鬼が現れましたが、久しぶりに園児が集まり、全員で豆まきを行いました。

沢保育園では「泣き虫鬼やいじわる鬼など、心の中の鬼が払えたと思います」と話していました。

初めて保護者会が手伝ったこともあり、最後は年長の園児と鬼が記念撮影をしました。

-

みのわ温泉ながた荘 ウーパールーパー家族が集客の力に

箕輪町沢のみのわ温泉ながた荘では、スタッフが育てているペットが、集客の力になっています。

ながた荘1階受付隣りの水槽にいるのは、スタッフが育てているウーパールーパーです。

オスのルパとメスのウパ、3匹の子どもの家族です。

ウーパールーパーは、メキシコサンショウウオの俗称で、成長すると25センチほどになります。

ながた荘では、2021年からスタッフがウーパールーパーを飼い始め、2年前に卵から孵った子どもも順調に育っています。

スタッフがSNSでほぼ毎日動画を撮り成長の様子を発信していて、フォロワー数は去年6月に1,000人を超えました。

最近では、初めて訪れた利用客でもウパやルパたちの存在を知っている人がいるということで、スタッフは、「今後も短い動画で魅力を発信していきたい。」と話していました。 -

3日は節分 和菓子店では関連商品を販売

3日は節分です。

放送エリア内の和菓子店では、関連商品を販売している他、寺では準備が2日に行われました。

箕輪町三日町の「味菓町 しばらく」では、鬼の形をした上生菓子「赤鬼どん」を販売しています。

白あんをベースに、つなぎとして大和芋を練りこんでいます。

こしあんを包んでいて、上品な甘みとかわいらしい見た目が特徴です。

価格は、税込300円です。

伊那市山寺の増田屋製菓では、ことわざにもなっている鬼の武器を商品として販売しています。

看板商品のかりんとう饅頭「カリマン」を、金棒にみたてた「鬼にカリ棒」です。

アーモンドで金棒のゴツゴツ感を表現し、金粉で特別感を出しています。

価格は、税込1個200円です。

商品の販売は、赤鬼どんは今週いっぱいなくなり次第終了、鬼にカリ棒はあすまでとなっています。 -

箕輪町郷土博物館 冬の美術展

箕輪町郷土博物館で町内出身の作家の作品展「冬の美術展」が開かれています。

会場には日本画や油絵など秋から冬をテーマにした作品およそ10点が飾られています。

作品は博物館が所蔵する町内出身の明治~昭和にかけて活躍した作家のものです。

箕輪町郷土博物館の冬の美術展は3月8日まで開かれています。

-

笑栄システム 水耕栽培を研究

パソコンのシステム開発などを行う箕輪町富田の笑栄システムは、水と光を使って作物を作る水耕栽培の普及に向けた研究に取り組んでいます。

笑栄システム代表の向山敏晴さんです。

会社の近くの空き工場となった場所を、水耕栽培の研究所として使っています。

水耕栽培は、水と光と液体の肥料を使った栽培方法です。

育てているのは、レタスや水菜などの葉物野菜と、バナナやレモンなどの果物です。

向山さんは、水不足など気候変動による影響が大きくなるなか、室内でも簡単に作物ができるシステムをつくろうと、1年前から研究を始めました。

向山さん「水耕栽培で育てた野菜は非常にやわらかいです」

やわらかい野菜は、野菜が苦手な子どもや、嚥下障害のある人でも安心して食べられるということです。

家庭用のキットは2万円ほどで作ることができるということで、研究所では見学や野菜の試食も受け付けています。

向山さんは、今後、一般家庭や公共施設、空き工場で栽培できるキットの販売を目標に研究を続けるということです。

-

箕輪町 エアコン設置を促進

箕輪町では、近年の気温上昇対策として、国の重点支援地方交付金を活用し、申請のあった低所得者に対し補助金を出し、住宅にエアコン設置を促進します。

29日に役場で町議会臨時会が開かれ、一般会計に1億9700万円を追加する補正予算案など5議案が可決されました。

町では、近年の気温上昇対策として国の重点支援地方交付金を活用し、申請のあった低所得者に対し補助金を出し、住宅にエアコン設置を促進します。

補助対象となるのは、世帯全員が町民税非課税の世帯と生活保護世帯で、稼働可能なエアコンが無い住宅です。

町民税非課税世帯は最大4万9,000円が生活保護世帯には最大7万3,000円の補助金が出ます。

最大7万3,000円は、6畳分に対応するエアコン本体の購入費と設置費を想定しているということです。

事業費は、対象となる世帯数から、531万円としています。

-

外国人住民の受け入れについて学ぶ講演会

国の出入国在留管理庁の職員などをゲストに招き、共生社会に向けた外国人住民の受け入れについて学ぶ講演会が28日に、箕輪町の地域交流センターみのわで開かれました。

講演会は、箕輪町公民館ふきはら大学の公開講座として開かれました。

最初に、箕輪町で日本語教室などを開く多文化LIFE代表で外国人支援コーディネーターの入倉眞佐子さんが話をしました。

入倉さんは外国人を受け入れる難しさについて「支援する中で災害時にどこに避難したらいいのかなど大切な情報が届いていないことが分かった」と話していました。

ゲストに招かれた出入国在留管理庁職員の田熊真也さんが入管業務について、話しました。

業務は、出入国管理、在留管理、難民の認定、退去強制、在留支援の5つがあるということです。

田熊さんは「入管業務は、外国人が日本に入国や在留する際に必要な手続きを取り、安全・安心な社会をつくること」と話していました。

また、東京出入国在留管理局の長船貴史さんが外国人に伝わりやすい日本語について話しました。

箕輪町では、1月1日時点で住民全体の3.5パーセントとなる860人が外国人です。

長船さんは、国籍が多様化する中ですべての言語に対応するのは難しいとした上で「立ち入り禁止は、入らないでくださいと言い換えるなど短くてわかりやすい、やさしい日本語を使い、相手のことを考えてコミュニケーションしましょう」と話していました。

公開講座にはふきはら大学の受講者や一般およそ40人が参加しました。

-

文化財防火デー 無量寺を防火パトロール

今月26日の文化財防火デーに合わせて、箕輪町の無量寺で防火パトロールが28日に行われました。

無量寺には、箕輪消防署の署員と町の職員が訪れ、中川清健住職と、消火栓や消火器、火災報知機のチェックを行いました。

国の重要文化財に指定されている、阿弥陀如来坐像が保存されている建物や、護摩行を行う阿弥陀堂の防火体制を確認しました。

文化財防火デーは、1949年、昭和24年の1月26日に法隆寺が炎上して貴重な壁画が焼けてしまったことを受け、1955年に制定されたものです。

上伊那では27日から林野火災注意報が発令されています。

上伊那広域消防本部では、火の取り扱いについて注意を呼び掛けています。

-

みのわ祭り7月25日に開催へ

今年の、みのわ祭りの第1回実行委員会が26日にみのわパレスで開かれ、開催日は7月25日(土)に決まりました。

会場には実行委員およそ30人が集まりました。

実行委員長には、山崎雅士さんが選ばれました。

山崎さんは「良いところは残しながら新しい要素も取り入れ、誰もが楽しめる祭りにしていきたい」と話していました。

また今年の祭りのスローガンは「REBORN~その先へ~」に決まりました。

今年のみのわ祭りの開催日は7月25日(土)です。

今後は、ポスター図案の募集を行うほか、イベント内容、開催時間などを協議していくということです。

-

町の女性たちが農業の夢や不安語り合う

箕輪町は、農業に携わっている人や興味のある女性が、これからの農業について語り合う会をみのわBASEで17日に開きました。

17日は町内を中心に農業委員会の委員のほか、農業に携わる人や興味のある女性17人が集まりました。

女性が農業に関する日頃の悩みや夢などを気軽に情報交換できる場を設けようと町が初めて開きました。

参加者全員が机を囲んで話し合い「果物を育てたいが土地がない、農家を引退された方から譲り受けることは可能か」という疑問や「農業を始めたくても機械が無く困る」といった話も出ていました。

町では「この会をきっかけに農業について考えていく女性の団体が出来れば嬉しい」と話していました。

-

箕輪町の理事者報酬 審議会が“増額が適当”とするも町長「据え置きで考えている」

箕輪町特別職報酬等審議会は、町長・副町長・教育長の報酬について、「増額が適当である」とする答申書を26日に、白鳥政徳町長に手渡しました。

審議会の上田幸生会長が26日、役場を訪れ、白鳥町長に答申書を手渡しました。

現行の月額報酬は、町長が83万円、副町長が67万円、教育長56万2,000円です。

審議会では、類似団体との均衡を考慮し、「増額が適当である」と答申しました。

他に、町議会から引き上げの要望書が提出されていた議員報酬については、2021年に改定が行われていることから「据え置くことが適当である」としています。

現行の議員報酬は、議長が33万2,000円、議員が23万8,000円となっています。

白鳥町長は、「教育長・議員報酬については答申結果を尊重したい。町長・副町長の報酬については、上伊那のバランスを考えると据え置きが適当だと考えている」と述べました。

特別職の報酬に関する条例改正案は3月議会に提出されます。 -

みのわテラス道の駅化を目指し 整備計画を検討

箕輪町のみのわテラスを道の駅として登録するための整備計画を検討する委員会が、役場で21日に開かれました。

委員会には、町や議会、商工会、周辺地区の区長や、JA上伊那などから13人が出席しました。

みのわテラスは来年4月に道の駅としてのオープンを目指しています。

道の駅として登録されるためには、無料で24時間使用できる駐車場やトイレの整備、案内・サービス施設の設置などが必要です。

登録を目指し、みのわテラスでは、南側駐車場の拡張、農産物加工所を増築し、案内施設やベビーコーナーを設置すること、北側駐車場に新しく屋内遊戯施設を建設することなどが計画されています。

委員からは、駐車場の24時間化に伴う防犯対策の強化や、冬季の利用者を増やすためにはどうすればいいか、などの課題が指摘されました。

委員会は今後も検討を行い、今年9月には道の駅登録の申請を行う予定です。 -

伊那谷の所蔵品 「双口土器」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

23日は、箕輪町郷土博物館の「双口土器」です。 -

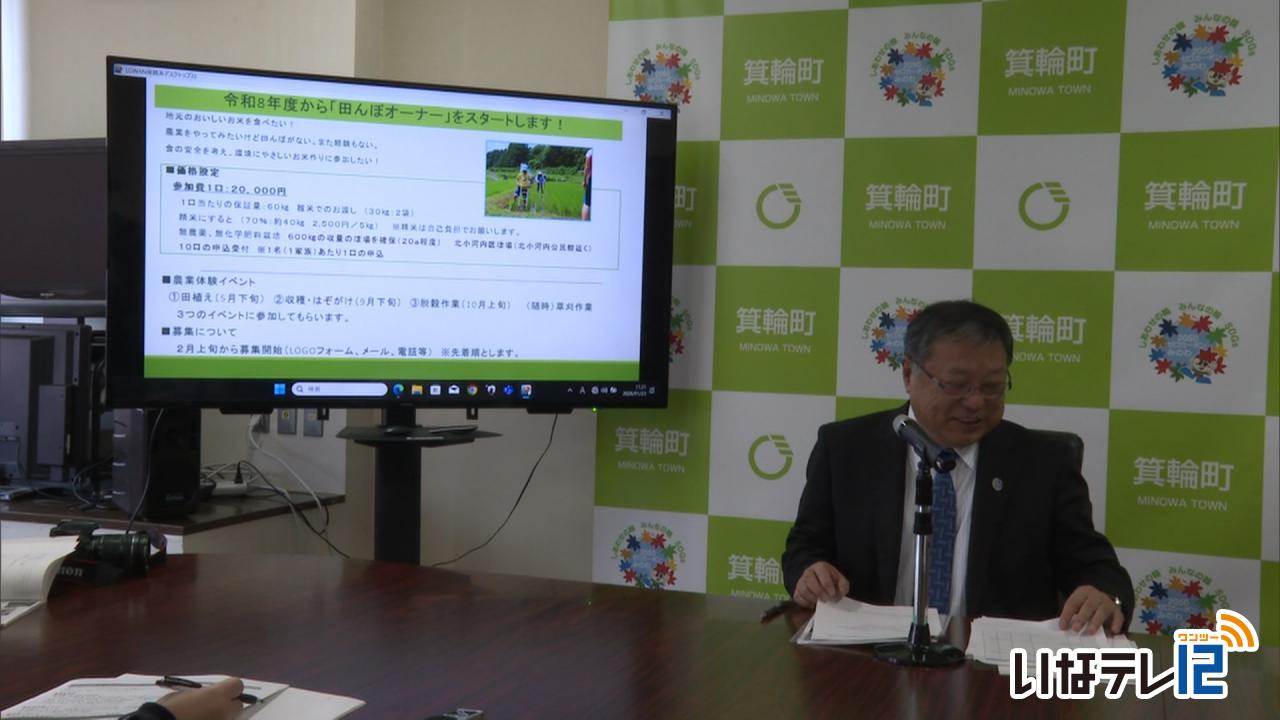

箕輪町 田んぼオーナーを募集

箕輪町は、町民を対象にした、田んぼオーナーの募集を来月から始めます。

これは23日に町役場で開かれた記者懇談会で報告されたものです。

一口2万円で、無農薬、無化学肥料栽培の田んぼのオーナーになれます。

場所は、北小河内区の圃場で、一口あたり、籾米で60キログラムが保証されます。

管理は地元の農家が行い、オーナーは田植えや収穫、脱穀などの体験イベントに参加することができます。

白鳥町長は「田んぼのオーナー制度は今回が初めて。有機栽培を体験出来るということで、ぜひ応募してもらいたい。」と話しました。

受付は町民向けに10口を予定していて、来月上旬から募集を始めるということです。

-

箱根駅伝で活躍 山川さんが表敬訪問

箕輪町大出出身で、4年連続箱根駅伝に出場した駒澤大学4年の山川拓馬さんが、白鳥政徳町長を、22日に表敬訪問しました。

この日は、役場町民ホールに職員などが集まり、山川さんを出迎えました。

山川さんは、駒澤大学4年生で、陸上競技部の主将を務め、4年連続で箱根駅伝に出場しました。

今年は8区を走り、総合6位でしたが、1年生の時には山登りの5区を走り総合優勝を果たしました。

ほかにも、出雲駅伝や全日本大学駅伝などにも出場しました。

この日は、4年間の活動を報告するため、白鳥町長を表敬訪問しました。

山川さんは、今後実業団チームに所属し、マラソンに力を入れるということです。

3月上旬まで地元で練習をしながら、4月からの新生活にむけ準備を進めるということです。

-

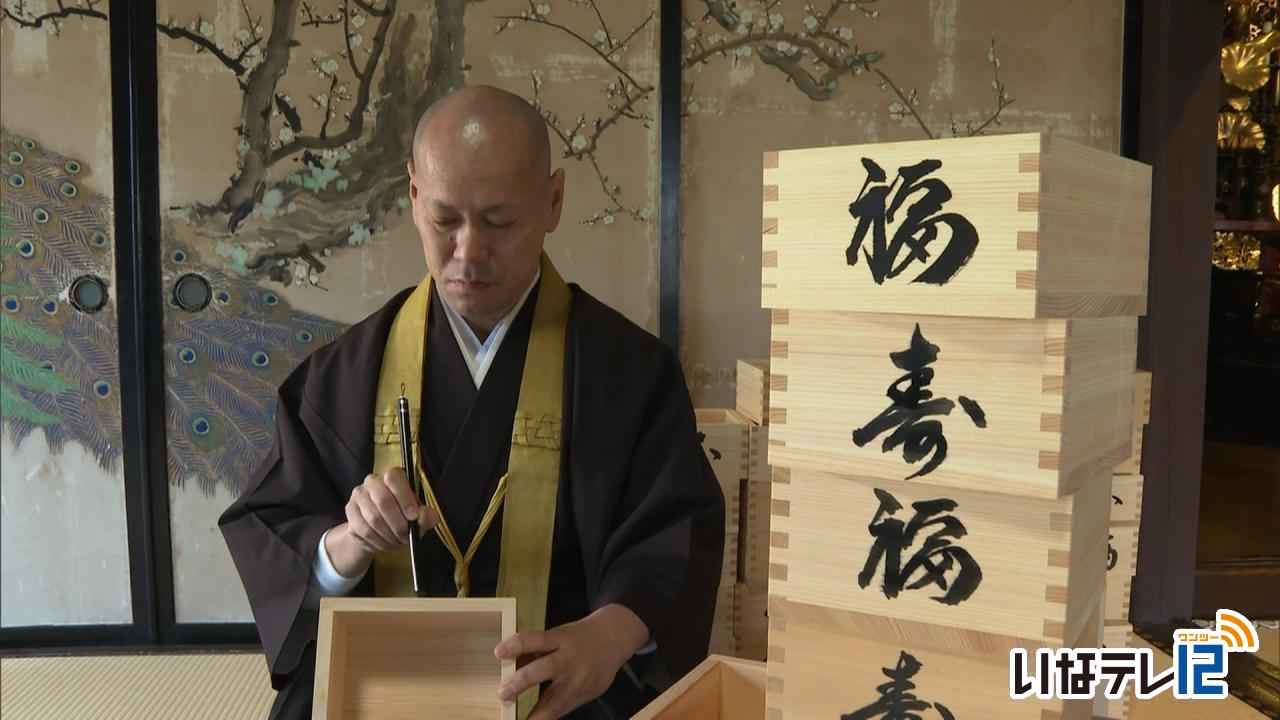

節分を前に無量寺で福ます作り

箕輪町北小河内の無量寺で、2月3日の節分行事で使われる福ますの準備が、19日に行われました。

19日は、中川清健住職がヒノキの一升ますに「福」と「寿」の文字を一筆一筆丁寧に書き入れていきました。

無量寺の節分行事は40年以上前から続いていて、年男と年女が福ますに豆を入れてまきます。

福ますの他、護摩祈祷に使うお札の準備を年明けから行ってきました。

文字を書き入れたますは、最後に朱印を押して完成です。

無量寺の節分の行事は2月3日に行われます。

護摩祈祷会は午後3時から、福豆まきは午後4時から行われます。 -

北小河内漆戸常会 大文字下ろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で、地区の安泰を願って建てられた大文字が18日に下ろされました。

午前8時、漆戸常会の住民22人が辻に集まり、11日に建てた大文字を下ろしました。

長さおよそ15mの柱を倒し、集会所へ運んでいきます。

付けられていた花飾りなどを取り外しました。

取り外した花飾りは、各家庭3つずつ持ち帰ります。

漆戸常会の大文字は、江戸時代から続いていて、町の無形民俗文化財に指定されている小正月の伝統行事です。

花飾りは厄除けとして、各家庭の玄関先や集会所に飾られます。

252/(水)