-

高校入試前期選抜 志願者数

長野県教育委員会は、来年度の高校入試前期選抜試験の志願者数を3日、発表しました。

辰野普通は52人で、1.63倍、商業は18人で0.9倍です。

上伊那農業は、生物生産、生命探究・アグリデザイン・コミュニティデザイン、4つの学科で122人、1.53倍です。

高遠は77人で1.43倍です。

伊那北理数は41人で1.14倍です。

赤穂商業は79人で1.98倍です。

駒ヶ根工業は機械・電気・情報技術3つの学科で88人で1.47倍です。

箕輪進修です。普通Ⅰ部は41人で2.05倍、普通Ⅱ部は29人で1.45倍、普通Ⅲ部は11人で0.55倍、工業Ⅰ部は21人で1.05倍です。

前期選抜試験は2月8日、合格発表は2月16日です。

-

西春近南小学校で木の笛「ユカイナ」をアレンジ

伊那市の西春近南小学校の児童は創立150周年記念事業の一環として伊那市で生まれた木の笛「ユカイナ」を自分好みにアレンジする作業を1月20日に行いました。

講師は西春近南小の同窓会長で木の笛「ユカイナ」を開発した加納義晴さんが務めました。

1月20日は2年生・3年生・4年生の児童がユカイナに電気ペンを使って自分の名前や好きな絵をかきました。

ユカイナの材料には校庭の桜の木を活用しました。

仕上げにオリーブオイルを塗り光沢を出していました。

創立150周年記念式典は11月に予定していて、全校児童によるユカイナの演奏を行うということです。

-

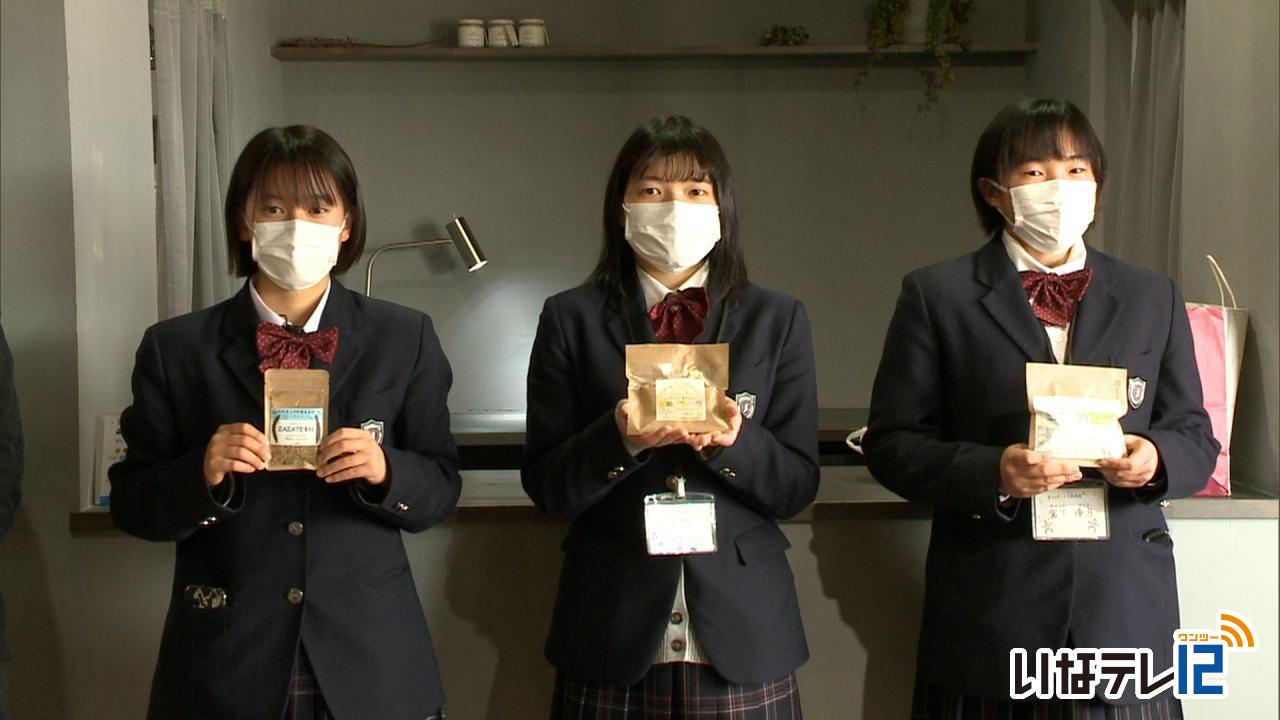

上農生開発商品の販売始まる

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒が開発した、ザザムシのふりかけ「ZAZATEIN」とドライフルーツなどに酒粕を混ぜた「酒粕グラノーラ」の販売が1日から始まりました。

ZAZATEINは地域の食文化を伝えようと、ふりかけにしたもので上農グローカルコースの昆虫班が開発しました。

酒粕グラノーラは栄養価が高いとされる酒粕を活用しようと菌活班が開発しました。

2つの商品は学校近くで雑貨や花などを扱うCONTEで販売されます。

上農の卒業生でオーナーの有賀晶子さんが後輩のためにスペースを提供することにしました。

1日は生徒3人が自分たちが開発した商品を陳列していました。

商品名のZAZATAINはザザムシとプロテインをかけ合わせたもので、1袋17グラム、税込850円です。

酒粕グラノーラは袋に菌に関する絵本動画を見ることができるQRコードが貼られていて1袋60グラム税込1,200円です。

ZAZATEINは300袋、酒粕グラノーラは20袋、南箕輪村沢尻のCONTEで販売されています。

-

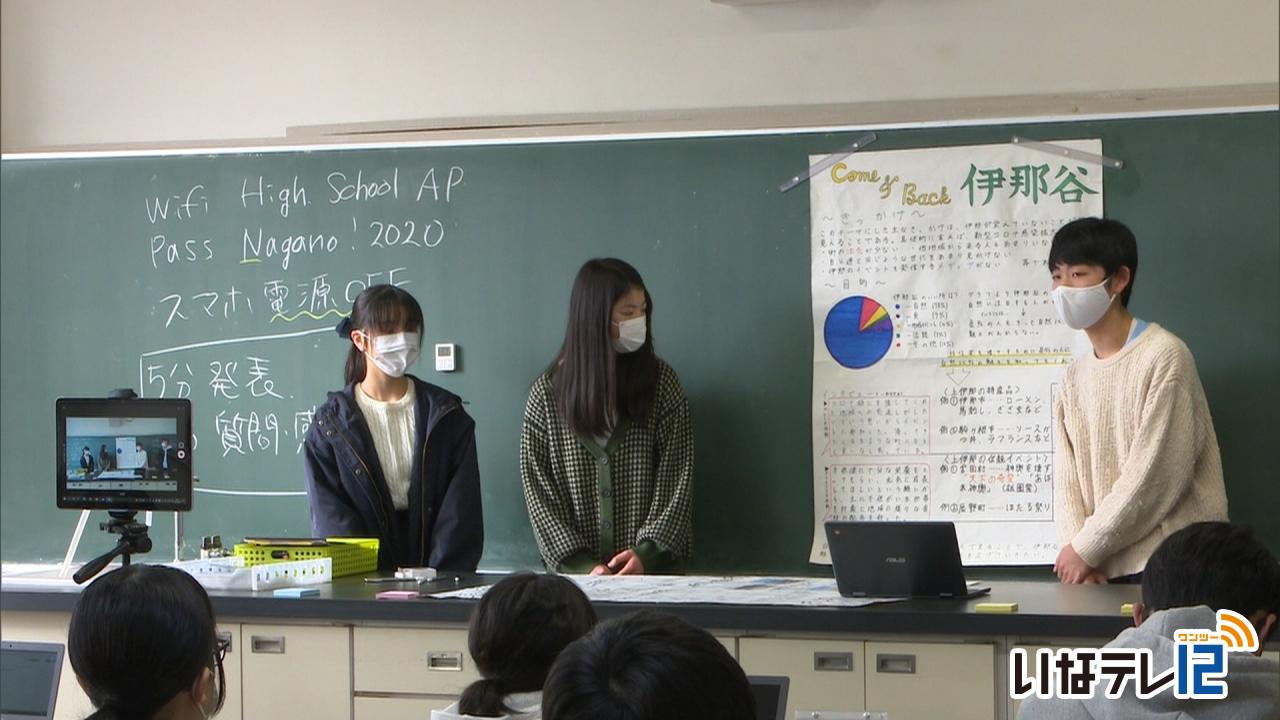

伊那北高校1・2年生がで課題研究の発表会

伊那市の伊那北高校の1年生、2年生は総合的な探究の時間や課題研究で学んだことの発表会を29日に開きました。

発表会は新型コロナ感染防止のため保護者などは招待せず各教室に分かれて、オンライン配信を行いました。

普通科の1年生は総合的な探究の時間の中で班ごとにテーマを決め取り組んだことについて発表しました。

ある班は伊那谷の魅力についてのアンケート結果について発表を行いました。

8割の人から「自然が多い」と回答があったということで、ローメンやザザムシなど特産品をもっと知ってほしいとまとめていました。

2年生のクラスでは1人ずつ発表を行いました。

ある生徒は筋肉についてまとめていました。

「筋肉のある人の方がかっこいいか」というアンケートに「はい」と答えた生徒が97パーセントいたということです。

筋トレを紹介して披露をしていました。

理数科の1年生は細菌培養について班ごとに課題研究に取り組みました。

ある班は鶏肉の加熱温度による細菌の数の変化についてまとめました。

生徒は「75度よりも90度の方が安全性は高まるが、菌の種類によって変わってくる。さらに実験を重ねて明確にしていきたい」と話していました。

伊那北高校では「こうした発表の場をつくることで生徒は、より深く学習していくことができる。学校だけでなく将来について考える機会にもしてほしい」と話していました。 -

箕輪町が町内の学校職員の新型コロナ感染を発表

箕輪町は町内の学校に勤務する職員1人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと、29日に発表しました。

箕輪町は、該当の学校に濃厚接触者はいないとして、授業は通常どおり行うとしています。

-

有志が高校再編の再検討を要請

上伊那地域の有志でつくる上伊那のよりよい未来と高校教育を語る会は、県の高校再編・整備計画について、長野県教育委員会と阿部守一長野県知事に見直しを求める要請を行います。

28日は上伊那のよりよい未来と高校教育を語る会の久保田逸巳事務局代表らが市役所で記者会見を開きました。

会では、2月2日に長野県庁で、長野県教育委員会と県知事に高校再編・整備計画の再検討を求める要請を行うとしています。

会では、去年11月から高校再編について意見交換する「語る会」を3回開き、参加者からは「今あるこの地域の高校を存続させながら、新しい高校教育の方向を探るべき」という意見が出されたということです。

なお会では、要請について2月10日までに県教育委員会からの回答を求めています。

-

伊那弥生ケ丘高校で分散登校始まる

長野県に新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が適用されたことから、伊那弥生ケ丘高校では対面授業とオンライン授業を併用し密を避ける分散登校が28日から始まりました。

1,2年生の教室では、28日から生徒を2つの班に分け、1日ずつ交互に登校する「分散登校」が始まりました。

クラスの半分は学校で授業を受け、もう半分は自宅でタブレット端末を使い授業を受けています。

伊那弥生ケ丘高校では1,2年生全員がタブレット端末を購入していて、去年8月にも分散登校を行いました。

27日から部活動は中止していて、分散登校は来月20日まで行う予定です。

長野県教育委員会は、まん延防止等重点措置の適用に伴い、県内の高校に対して、密を避けるためオンラインを活用した授業を推進しています。

上伊那の高校では、他に高遠高校、辰野高校で学年ごとの分散登校が始まっているということです。

なお小中学校ついて、伊那市・箕輪町・南箕輪村の各教育委員会では、感染対策をとって対面授業を継続し、状況に応じてオンライン授業などができるよう準備を進めていくということです。

-

伊那西高等学校芸術フェスティバル開催

伊那西高校の生徒がクラブ活動や授業で製作した作品を展示する、「伊那西高等学校芸術フェスティバル」が28日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場にはおよそ200点の作品が並べられています。

芸術フェスティバルは、生徒たちの活動を知ってもらおうと毎年開催されています。

伊那美術展でジュニア準グランプリを受賞した小野杏奈さんの作品「merahmuda」です。

merahmudaはインドネシア語でピンクという意味で、かわいいもの、ピンクが好きな

女の子を描いたということです。

伊那西高等学校芸術フェスティバルは、2月31日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

なお、新型コロナウイルスの影響で茶華道クラブによるお点前披露は行わないということです。

-

南箕輪村が小中学校の分散登校を検討

南箕輪村は県がまん延防止等重点措置の要請をしたことを受け、小中学校の分散登校などを検討するとしています。

24日、村役場で新型コロナウイルス感染症南箕輪村対策本部会議が開かれ、村内の小中学校については分散登校を検討するとしています。

行事や部活動は中止するということです。

また保育園については各家庭に登園自粛を要請するとしています。

公共施設の閉鎖やイベント等の中止や延期については、オミクロン株による重症化が少ないことなどから、県の方針を確認しながら検討していくということです。

村では施設の閉鎖、イベントの中止・延期についてはホームページで周知を行うとしています。

-

伊那西小 アカゲラで松くい虫対策

伊那市の伊那西小学校の学校林では松くい虫被害が発生しています。

子ども達はカミキリ虫を食べるキツツキの一種・アカゲラを学校林に誘致する松枯れ対策に乗り出しました。

19日は伊那西小の全校児童が、元教員で野鳥にくわしい戸谷省吾さんからアカゲラが暮らしやすい環境や特徴などを教わりました。

戸谷さんは「水場やねぐらが多くある森林を好みます」と話し、「餌の少ない冬に、餌をおく台などを設置すると、効果があります」と子ども達に説明していました。

伊那西小学校の学校林には、およそ40種類600本の木があります。

このうちアカマツが32本ありますが、ここ数年松くい虫による被害が発生しているという事です。

伊那西小では今年度からアカマツの保護活動を始めました。

松枯れを起こすセンチュウをカミキリムシが運ぶことから、そのカミキリの幼虫を餌とするアカゲラを学校林に生息させたいと考えました。

児童からは「エサ台を設置すると他の鳥も来てしまうのではないか」「どんな木を好んで巣をつくるのか」など質問していました。

伊那西小では来月にかけ学年ごとに餌台を設置するほか、樹幹注入や植樹などの対策を行っていく事にしています。

-

大学入学共通テスト 2日間の日程で始まる

大学入学共通テストが15日と16日の2日間の日程で、全国一斉に始まりました。

県内の試験場では、午後4時現在トラブルなく進んでいるということです。

県内には14の試験会場があり、上伊那では駒ヶ根市の長野県看護大学と南箕輪村の信州大学農学部の2か所で行われています。

県全体の志願者数は9,485人で、上伊那の2つの会場では合わせて920人となっています。

コロナ禍で迎えた2回目の共通テストでは、入り口での手指消毒の他、体温や風邪の症状の有無などを記入する健康チェックシートの提出が義務づけられました。

また風邪の症状がある受験者や新型コロナウイルスの陽性者と濃厚接触となっている場合は、別室で試験を受けることになっています。

初日の15日は、地理歴史・公民、国語、英語のリスニングを含む外国語の試験が行われ、午後4時現在順調に進んでいるということです。

16日は、理科と数学の試験が行われます。 -

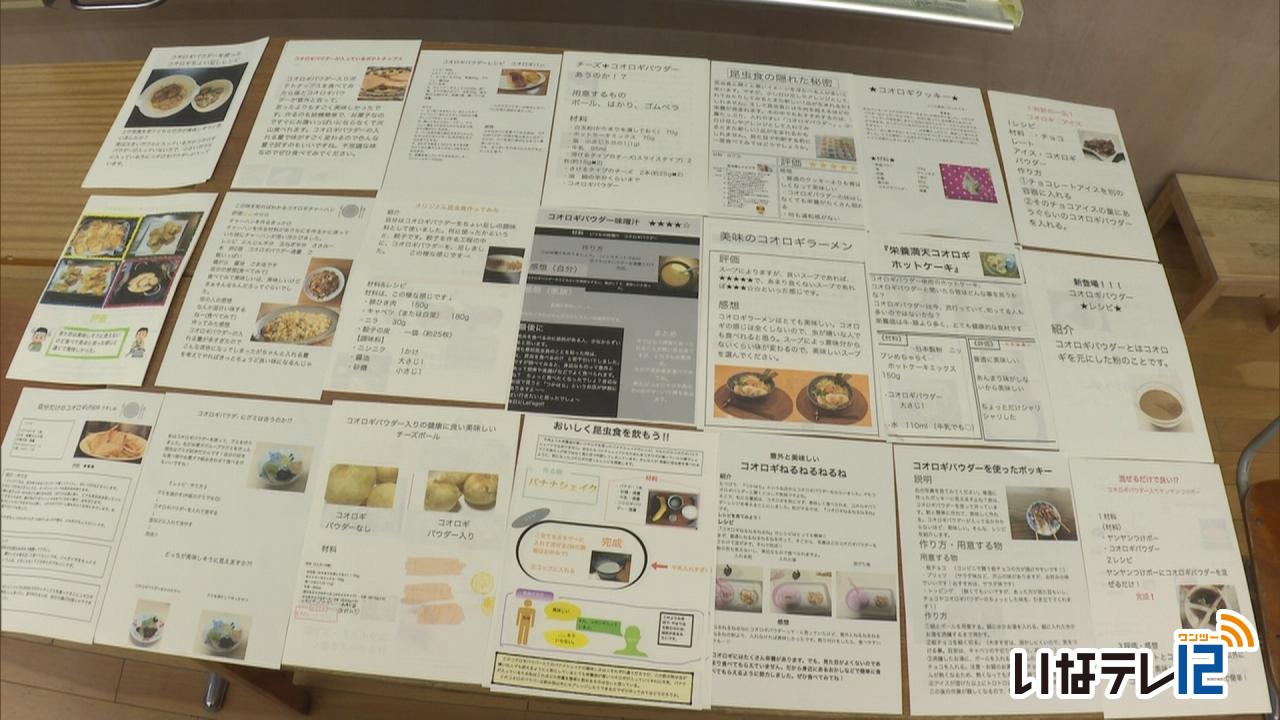

伊那東小6年菫組 昆虫食レシピ集を作成

伊那市の伊那東小学校の6年菫組は、昆虫食のレシピ集をつくりました。

こちらが、子ども達がつくたコオロギの粉末を使ったレシピです。

バナナシェイクやホットケーキ、ラーメン、みそ汁など26のレシピがあります。

菫組では、総合学習で伊那谷の食文化のひとつ、昆虫食について勉強をしてきました。

このレシピ集の作成に協力したのは上新田でハチの子やイナゴのつくだ煮などを調理・販売する「つかはら」です。

菫組では感謝の思いをこめて完成したレシピ集を12日つかはらの塚原保

治さんに手渡しました。

塚原さんは、食材の提供や店内の見学など学習のサポートをしてきました。

子ども達は、見た目で昆虫食を敬遠する人が多いことから、今回、気軽に食べられるレシピを一人1品考えました。

レシピ集を手にした塚原さんは、コオロギの他に、イナゴや蜂の子でアレンジしてみたいと話していました。

6年菫組の児童が考えたレシピは学校のホームページで公開する予定だという事です。

-

伊那地区成人式 8会場で実施

去年のお盆から延期となっていた伊那市の伊那地区と箕輪町の成人式が9日と10日に行われました。

伊那市の高遠町と長谷を除く伊那地区成人式は、去年のお盆に予定されていましたが新型コロナの感染拡大により延期され、9日に8会場で行われました。

このうち西箕輪地区では、今年度66人が成人を迎え、式には男性7人女性6人の13人が出席しました。

感染防止策として受付での検温や式の短縮に加え、出席者はマスクを2枚重ねするなどの対策が取られました。

式辞で伊那市教育委員の田畑和輝さんは「多くの人の愛情に支えられ成人を迎えた事を忘れずに、地域の一員として活躍して下さい」と話していました。

新成人を代表して小池裕太さんは「立場はそれぞれ違いますが、様々なスキルを習得し、一人ひとりが社会の一員として、努力していきます」と決意を述べました。

今回、伊那地区で成人を迎えたのは714人です。 -

北小河内漆戸 大文字建て

箕輪町北小河内の漆戸常会で無病息災を願う小正月の伝統行事「大文字」建てが9日に行われました。

午前8時、集落の中心部にある四つ辻に住民およそ30人が集まりました。

漆戸常会の大文字は、およそ260年前に天竜川が氾濫し大きな水害が起きたことから始まったとされています。

長さおよそ15メートルの柱の先に太陽に見立てた赤い板を取り付けます。

その下に五穀豊穣を願い色紙で作った花飾りや御幣、松の枝などを結びつけていきます。

飾りの取り付け作業が終わると、掛け声と共に柱が建てられました。

大文字は16日に下ろされ、飾りは各家庭で持ち帰り玄関に厄除けとして飾るということです。

-

第19回漸進展

伊那市在住の画家による「漸進展」が伊那市のいなっせで開かれています。

会場には7人が描いた油絵や水彩画など21点が展示されています。

作品は全て新作だということです。

会場には国画会準会員で2021年に亡くなった伊那市の小林修一郎さんの遺作も展示されています。

作品展は今回が19回目で、いなっせが完成した年にこけら落としとして開催したのがきっかけだということです。

会では「発表しなければ多くの人に見てもらえない。これからも描き続けていきたい」と話していました。

第19回漸進展は1月10日まで開かれています。

-

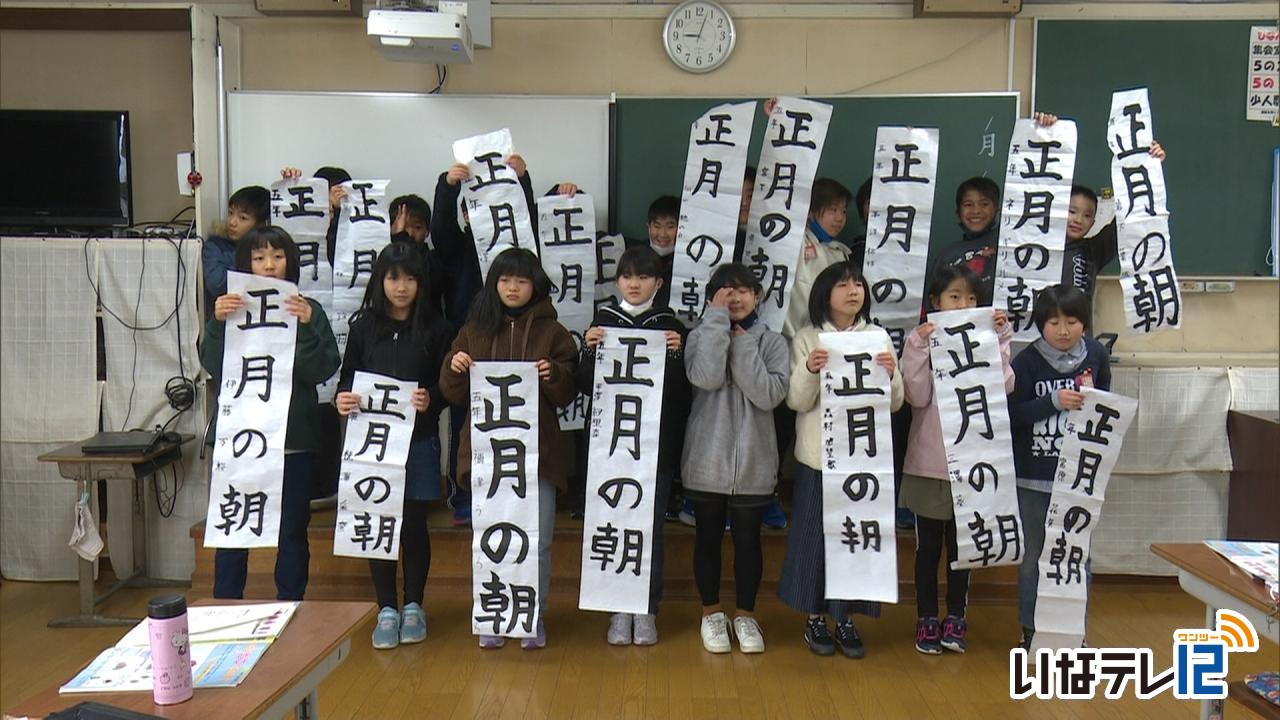

伊那北小学校がトップを切って始業式

冬休みが終わり、上伊那の小学校のトップを切って、伊那市の伊那北小学校の始業式が6日に行われました。

始業式は新型コロナ対策のため各クラスに分かれて、テレビ会議システムを使い行われました。

1年生、3年生、5年生の代表児童が3学期の目標を発表しました。

5年生の児童は「漢字の読み書きを頑張りたい」と発表していました。

林健司校長は伊那北小の学校目標「かしこく・なかよく・たくましく」をあげ「テストの点数だけでなく、友達と協力して学んでいってほしい」と話していました。

始業式では最後に校歌を斉唱しました。

始業式が終わると、5年生のクラスでは宿題の書初めなどを提出していました。

上伊那の小学校の始業式は7日がピークとなっています。

-

来年度高校入学志願者 2回目予定数調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ、きょう発表しました。

伊那北普通は募集人員200人に対し244人、伊那弥生ケ丘は240人に対し262人が志願しています。

辰野普通は、前期46人、後期59人です。

商業は前期18人、後期22人です。

-

二十四節気「小寒」 寒ざらし

5日は、二十四節気のひとつ、小寒です。

伊那市の高遠そば組合は、そばの実を川に浸す「寒ざらし」を行いました。

この日は、高遠そば組合の5人が伊那市長谷の粟沢川にそばの実を浸しました。

今年は、地元高遠の8つのそば店が参加し、およそ180キロ、150食分を用意しました。

この日の朝の伊那地域の最低気温はマイナス5.8度で、粟沢川の水温は1度でした。

寒ざらしそばは、江戸時代高遠藩が将軍に献上していたとされていて、高遠そば組合はおよそ20年前に古文書に基づいて復活させ、試行錯誤を繰り返しおよそ10年前から提供を行っています。

そばの実を冷たい水に浸すと、アクが抜けて粘りが減ることで歯切れがよくなり、甘味も増すということです。

そばは、本格的な寒さを迎える小寒から1か月間川に浸し、立春の2月4日に引き上げる予定です。

そのあと乾燥させ、7月中旬から高遠町内の8つのそば店で提供するということです。

-

老松場古墳の調査結果報告会

伊那市東春近の老松場古墳群の発掘調査報告会が伊那市防災コミュニティセンターで26日に開かれました。

報告会は伊那市教育委員会が開いたもので、調査を行った関西大学文学部考古学研究室の米田文孝教授が話をしました。

7基ある古墳のうち、1号墳は埋葬施設の構造から推測して、大和政権時代の5世紀前半の前方後円墳と確認されました。

大和政権が地方を統治するため伊那地域は交通面でも重要だったと説明していました。

権力の象徴でもある前方後円墳を造ることを許す代わりに、地方の権力者を支配していったということです。

また26日は1号墳と2号墳からの出土品も展示されました。

今後、伊那市創造館でも展示する予定だということです。

-

クラシック音楽の祭典特別演奏会 歓喜の歌

オーケストラの演奏でベートーベンの第九を歌う、「クラシック音楽の祭典特別演奏会 歓喜の歌」が26日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

演奏会では、南信の4つのオーケストラと合唱団の総勢190人でベートーベンの第九「歓喜の歌」などを演奏しました。

クラシック音楽の祭典は、伊那フィルハーモニー交響楽団と一般公募の合唱団による演奏会で、2年に1度開催していましたが、新型コロナの影響で延期となり、3年ぶりとなりました。

オーケストラは、伊那フィルハーモニー交響楽団のほかに、諏訪交響楽団、飯田交響楽団、カノラータオーケストラの80人編成で、今回初めて合同で演奏しました。

合唱団は一般公募で集まったおよそ110人が参加し、南信のソリスト4人も出演しました。

会場にはおよそ1,000人が集まり、演奏を楽しんでいました。

また、この日は赤い羽根共同募金の配分で市内の障害者支援施設の200人を招待しました。

-

新山保育園 園舎完成

現地で建て替えが進められていた伊那市の新山保育園の園舎が完成し25日、完成式が行われました。

式には、市や地元の関係者などおよそ40人が出席し、初めに園児が歌を発表して園舎の完成を祝いました。

新しい園舎は、木造平屋建てで延べ床面積は306平方メートルです。

柱や床などには、新山産のヒノキやアカマツなどが多く使われています。

リズム室を兼ねる保育室は、レイアウト変更ができる家具が設置されます。

敷地内には、新山保育園と新山小学校の給食調理場も合わせて整備されました。

新山保育園と給食調理場の総事業費はおよそ4億5千万円となっています。

新山保育園は、園児数の減少から平成21年度に休園となりましたが、園児数の確保に地域をあげて取り組み、5年後の平成26年度に再開しました。

伊那市では、老朽化が進んでいたことから平成28年度に建て替えの方針を示しました。

新しい園舎は、来年1月4日から利用を始める予定です。

伊那市では今後、園庭の整備や旧園舎の取り壊しなどを行い来年3月末に竣工式を行う計画です。

-

高校再編 伊那新校 開校令和10年度以降に

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する新しい高校について「開校は令和10年度以降のなるべく早い時期に」「募集学級数は8クラス・320人以上」とする方針が確認されました。

21日は、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校の再編統合について議論する伊那新校再編実施計画懇話会が伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

長野県教育委員会では新校の校地は現在の伊那北高校を活用する方針で、校舎は大規模改修が必要だとしています。

設計と工事を合わせた施設整備には、少なくとも6年必要としていて、開校時期は施設整備を終えた令和10年度以降としています。

21日の懇話会では施設整備の基本コンセプトが示されました。

県教委は、施設整備の素案として、校舎は省エネルギー化を進めるとともに、エネルギーを創り出す仕組みを取り入れ、学習空間については探究的な学びに対応した使いやすいデザインにしたいとしています。

また伊那北と弥生を合わせ募集学級数は現在、11から12クラスですが、今後の人口減少を考慮して新校では8クラス・320人以上を維持していくとしています。

出席者からは、10クラスを望む声や開校時期を1年でも早くしてほしい等の意見が出されていました。

県教委では、懇話会の中間まとめをもとに伊那新校再編実施基本計画を策定し、なるべく早い時期に県議会に提出し、同意を得たいとしています。

懇話会では今後、校名や校歌、統合の方法などについて議論をしていく予定です。

-

「古田人形芝居物語」地域で披露

箕輪町の箕輪西小学校の4年生は、地元に伝わる古田人形の歴史を題材にした人形劇「古田人形芝居物語」を17日に富田公民館で披露しました。

箕輪西小の4年生は、社会の授業で古田人形の歴史について調べ、地域の人達への聞き取りなどを行ってきました。

古田人形を見た事はあっても、その歴史については知らない人が多い事から、人形劇にして披露する事にしました。

7月から台本作りを初め、これまでの学習を元に子ども達が脚色を加え、稽古してきました。

江戸時代に村人達が風を鎮めるために人形芝居をはじめ、その後大阪から来た人形遣いの教えにより芝居の腕前が上達していきます。

しかし、明治時代になると国の政策により衰退しますが、地元有志により復活。

現在は箕輪中学校や箕輪西小学校で受け継がれているという内容で、公演は1時間30分におよぶ大作です。

箕輪西小4年生の人形劇は、来年1月に中曽根で、2月に上古田で、3月に箕輪町文化センターで披露する予定です。

-

カメラリポート 弥生ダンス部全国大会出場

伊那市の伊那弥生ケ丘高校ダンス部は、来年1月に東京都で行われる全国大会に出場します。

伊那弥生ケ丘高校ダンス部は、1年生19人、2年生6人の25人で活動しています。

ダンスの全国大会「全国高校ダンスドリル冬季大会」に甲信越地区代表として出場を決めました。

11月7日に松本市で行われた甲信越大会では、ヒップホップ女子部門、21人以上のラージ編成で1位となりました。

弥生ダンス部が全国大会に出場するのは2019年から4年連続です。

ダンス部では、週に1~2回、外部のコーチのレッスンを受け、大会に向けた練習をしています。

普段の練習では、部長と副部長が中心となって振付の確認などをしています。

休憩中、練習とは違った表情を見せていました。

全国高校ダンスドリル冬季大会は、来年1月15日と16日に東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザで行われます。

-

2021高遠高フェスティバル 甚平のファッションショー

伊那市高遠町の高遠高校の被服コースの生徒が製作した甚平のファッションショーが16日に行われました。

学習の成果を発表する2021高遠高フォーラムの中で行われました。

3年選択授業で被服を選んだ生徒がデザインし製作した甚平を披露しました。

授業は週に2時間で、およそ3か月かけて仕上げたということです。

発表の中で生徒は「デザイン画を描く時に色や形によって見え方が違うことが分かった」と話していました。

ほかに、持続可能な開発目標SDGsについても学び、紙袋をポーチやランチバックにリメイクしたということです。

フォーラムでは他にコースや選択授業ごとに発表を行いました。

進路体験記を発表した生徒たちは、2月に開かれた企業説明会に参加したことや、会社訪問をして9月に就職試験を受けた体験談を話しました。

企業から内定をもらった生徒もいて、今後の就職活動についてアドバイスをしていました。

2年福祉コースなど生徒による展示もされていて、折り紙で作ったクリスマスリースが飾られていました。

-

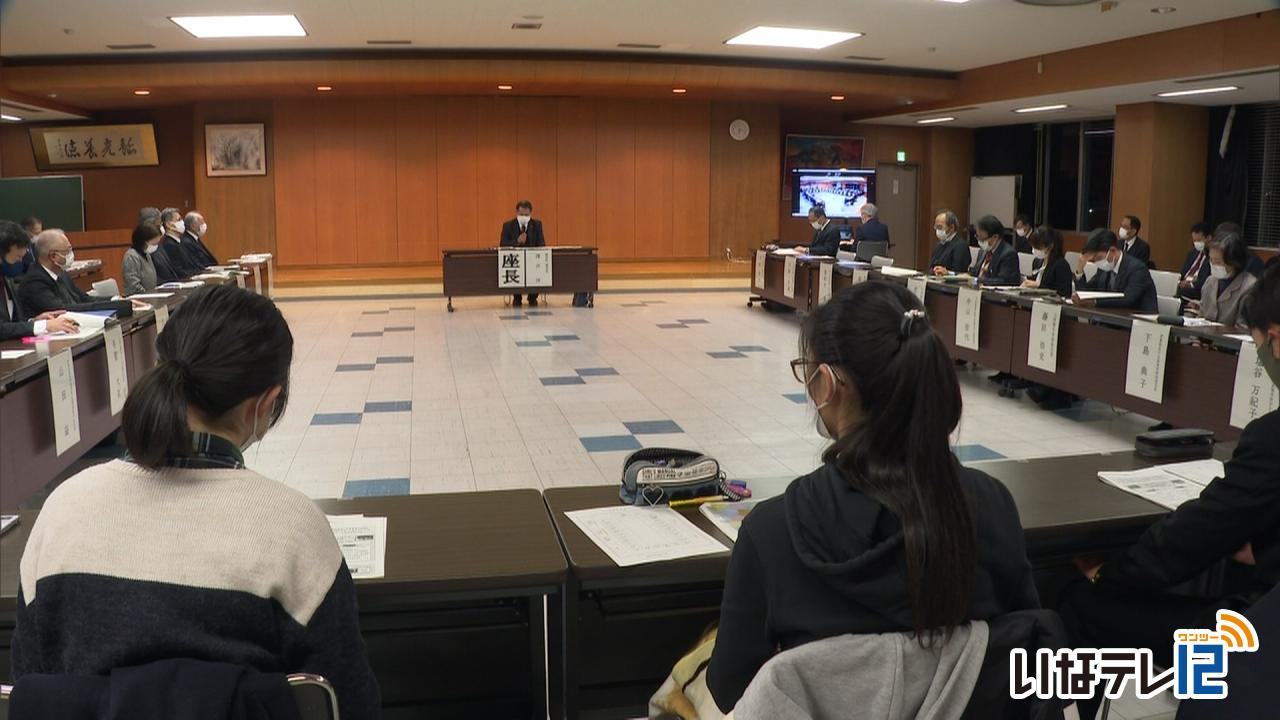

高校再編 上伊那総合技術新校懇話会 初会合

辰野高校商業科や箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ヶ根工業高校の4校を再編統合し、新たにできる「仮称・上伊那総合技術新校」の開校に向けて地域の意見を聞く懇話会の初会合が14日伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

県教委は高校再編・整備計画の二次案で、辰野町の辰野高校商業科、箕輪町の箕輪進修高校工業科南箕輪村の上伊那農業高校、駒ヶ根市の駒ヶ根工業高校を再編統合し「仮称・上伊那総合技術新校」を設置するとしています。

上伊那総合技術新校再編実施計画懇話会は、関係する高校の校長や同窓会、現役の高校生、地域の代表など32人で構成され、統合後の学校名や校歌、活用する校地、募集開始年度などについて意見を交わします。

座長には宮田村教育委員会の加藤孝志教育長が選ばれました。

加藤さんは「懇話会の議論は再編計画の基礎となる。様々な課題に対し慎重かつ丁寧に議論を進めていきたい」と挨拶しました。

県教委は統合した新たな高校の学校像として「農業、工業、商業の連携により新たな価値を作り、生み出す力を育む、産業教育の拠点校としたい」としています。

出席者からは「4つの高校が係る再編統合になる。情報共有を密に行ってほしい」などの要望が出されていました。

次回の懇話会は、来年2月に開催され、各校の生徒が学校紹介を行う予定です。

-

英語 オンライン合同授業

南信地域の7つの小学校をテレビ会議システムで結んで、他地域の児童と英語で交流するオンライン合同授業が箕輪町の箕輪北小学校などで15日に行われました。

15日は6年3組の児童が2人1組になりノートパソコンを使い、名前や好きなスポーツなどを画面に映る他校の児童に英語で伝えていました。

合同授業は、外国語指導助手を派遣する企業の提案で行われたものです。

提案した企業によりますと、合同授業により、児童は自己紹介などを通して、表現方法を学び英会話の力が養えるという事です。

指導する教師に対しては、他校との比較で児童の理解度や進捗具合の把握に繋がるという事です。

オンライン合同授業は、27日まで行われ、箕輪町の他、飯島町や大鹿村など県内の8町村の13校が参加する予定です。

-

伊那弥生ケ丘高校ダンス部 全国大会出場

伊那市の伊那弥生ケ丘高校のダンス部は、来年1月に東京都で開催される全国大会「第13回全国高等学校ダンスドリル冬季大会」に出場します。

13日は伊那弥生ケ丘高校同窓会の下島典子会長が学校を訪れ、ダンス部を激励しました。

下島会長は「今まで練習してきたことを発揮して楽しんできてください」と激励していました。

ダンス部は1年生19人、2年生6人の25人で活動しています。

力強さとメリハリのある動きを振り付けに取り入れたダンスで大会に挑みます。

ダンス部が出場する「第13回全国高等学校ダンスドリル冬季大会」は来年1月15日と16日の2日間、東京都調布市の武蔵野の森 総合スポーツプラザで開かれます。

-

伊那北小4年生 炭焼きの体験

伊那市の伊那北小学校4年生は、上牧にある宮の上炭焼き小屋近くの窯で14日炭焼きの体験をしました。

14日は伊那北小学校4年生の2クラス52人が窯を管理している上牧里山づくりのメンバーに教わりながら完成した炭を出していました。

炭は11月16日に1.2トンの薪を入れ、火を焚き6日間ほど焼いたものです。

窯には児童が松ぼっくりや栗の殻などを入れた缶も一緒に入れました。

児童たちは出来上がった炭と缶を窯から出し、出来具合を確認しました。

薪は上牧の里山から伐採したもので、炭焼き体験は里山について知ってもらいたいと上牧里山づくりが行ったものです。

今回およそ140キロの炭ができたということです。

-

伊那小春組×上農高校 菓子を14日に販売

伊那市の伊那小学校6年春組と南箕輪村の上伊那農業高校がコラボして作った菓子の販売が、14日に市内2か所で行われます。

13日は、上農高校アグリデザイン科フードコースの3年生18人が、校内にある加工施設で春組が栽培した米を使ってクッキーなどの菓子を作りました。

フードコースの生徒の1人が春組に妹がいることが縁で今年4月に菓子の共同製作の話を持ち掛け、製品開発を行ってきたということです。

学校外で商品を販売するには、決められた環境で作らなければならないため、春組が考えたレシピを基に上農生が手作りしました。

261/(月)