-

定時制・通信制高校の生徒が生活体験を発表

定時制・通信制高校に通う生徒が生活の中で感じた事を発表する生活体験発表大会の県大会が、箕輪町文化センターで、22日に開かれました。 箕輪進修高校定時制4年の有賀光さんは、「私の挑戦」と題して体験談を発表しました。 有賀さんは人見知りの性格を克服するためスーパーのレジ打ちのアルバイトを始めました。積極的にお客さんに話しかける事を心掛けたところ、そこでの触れ合いにやりがいを感じたという事です。 将来は保育士になる事を目標にしていて「前向きにあきらめなければ夢は叶う事を子ども達に伝えたい」と話していました。 この日は、地区大会から選ばれた県内の10校から10人の生徒が発表しました。 この大会は働きながら学ぶ青少年を支援している定時制通信制教育振興会が開いているものです。 大会の結果、最優秀賞には諏訪実業高校定時制2年の関佳歩さんが選ばれ、来月東京で開かれる全国大会に出場する事になっています。

-

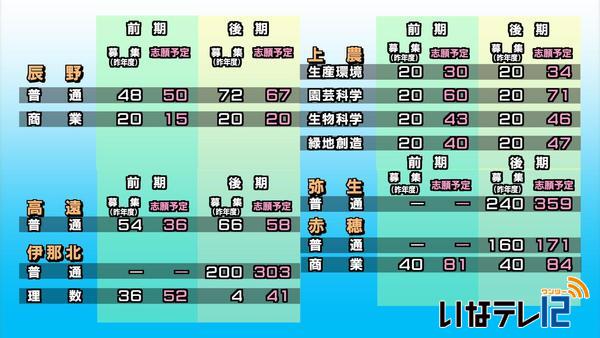

高校入試志願者数 第一回予定調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入試志願者を対象に行った1回目の予定数調査をまとめ、21日に発表しました。 伊那弥生ヶ丘は、去年の募集人員240人を119人上回る359人が志願を予定しています。 来年度の各校の募集人員は今月26日に公表される予定です。 第2回予定数調査は、来年1月上旬に公表されます。

-

23日に春富中吹奏楽部ラストコンサート

伊那市の春富中学校吹奏楽部のラストコンサートが23日に伊那文化会館大ホールで開かれます。 コンサートを間近に控え部員らは熱のこもった練習を行っています。 ラストコンサートは3年生にとっては最後のステージで3年間の集大成となります。 当日はマーチングを取り入れたものやポップスなど16曲を披露します。 吹奏楽部は57人で活動していて今月開かれたマーチングコンテスト東海大会で優秀賞を受賞しています。 吹奏楽部の金子正洋顧問は「活動を締めくくる3年生、引き継ぐ1・2年生とともに精一杯の準備を進めてきたので楽しんでもらいたい。」と話していました。 酒井憂亜部長は「去年に引き続き今年はさらにレベルアップした楽しめる、感動できるステージを用意しました。みなさんの心に響く演奏をしたいです。」と話していました。 春富中学校吹奏楽部のラストコンサートは23日日曜日午後1時半から伊那文化会館大ホールで開かれます。

-

上農祭で農産物販売や学習成果発表

南箕輪村の上伊那農業高校の文化祭第97回上農祭の一般公開が16日行われました。 上農祭では生徒たちが育てた農産物の販売コーナーや屋台が並んでいました。 生産環境科の教室では南箕輪村の農産物のラベルデザインが展示されていました。 ラベルは農産物のPRに若い感性を取り入れようと南箕輪村地域おこし協力隊が上農高校に依頼し作られたものです。 一般公開ではラベルデザインの人気投票が行われ訪れた人が気にいったデザインにシールを貼っていました。 デザインしたのは大芝高原の味工房で販売している野菜や味噌など8品です。 このラベルを貼った農産物の販売も行われ人気を集めていました。 上農祭名物の農産物の販売では米や野菜、果物のほか加工品などが用意されました。 上農祭の一般公開では生徒が栽培した農産物の販売や日頃の学習の成果が披露され保護者や地域の人など多くの人が訪れていました。

-

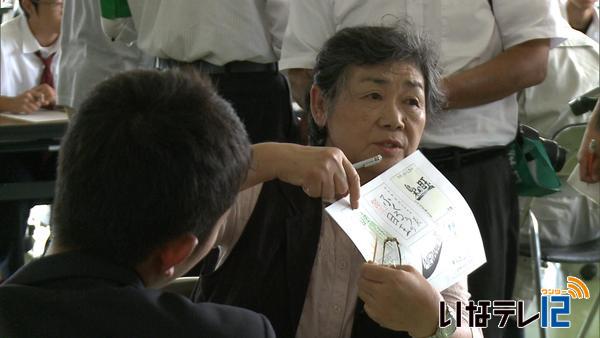

親子対象の囲碁教室でプロが指導

囲碁に興味のある親子を対象にした囲碁教室が16日、伊那市の伊那図書館で開かれました。 囲碁教室は子どもたちに囲碁に興味を持ってもらおうと日本棋院上伊那支部が開いたものです。 囲碁を打つことができる子どもたちは支部のメンバーと対局し腕を磨いていました。 まだ打ちかたを知らない子どもたちはプロの王唯任5段が基礎から指導にあたっていました。 王さんは「囲碁は想像力が高まるほか発想が豊かになります。またコミュニケーション能力も養われるので子どものうちから親しんでもらいたいです。」と話していました。 日本棋院上伊那支部では来年1月まで全10回の教室を開き囲碁の普及に務めていくということです。

-

手作りロボットで技術力競う

手作りロボットで技術力を競う長野県中学生ロボットコンテスト南信大会が16日伊那市創造館で開かれました。 大会には南信地域の中学校8校から34チームおよそ100人が参加しました。 ルールは大河ドラマ真田丸にちなみ、紙で作った手裏剣やまきびしをどれだけイスに乘せられるかを競うものです。 イスの上には真田家の家紋、六文銭をイメージしたCDを6枚並べ合戦ムードを演出していました。 西箕輪中学校のロボットは2つのゴムベルトの回転を利用して手裏剣を飛ばしていました。 伊那中学校のロボットはバネの力を利用して手裏剣を飛ばしていました。 南箕輪中学校のロボットもバネの力を利用して手裏剣を飛ばしていました。 南信大会は辰野中学校が優勝しましたが11月に大町市で開かれる県大会は今回の結果にかかわらず希望すれば出場することができるということで参加する各チームは改良を重ね県大会に臨むことにしています。

-

あさみちゆきさんコンサート 10周年

伊那市観光大使で歌手のあさみちゆきさんのコンサートが15日伊那市の伊那文化会館で開かれました。 あさみさんは、2007年から毎年伊那市でコンサートを開いていて、今年で10周年となります。 15日はあさみさんのオリジナル曲やカバー曲など16曲を披露しました。

-

伊那市西箕輪大萱 7年ごとに一度の長持ち担ぎ

7年ごとに一度行われる伊那市西箕輪大萱の長持ち担ぎが15日に行われ、地元住民が地区内を練り歩きました。 大萱の長持ち担ぎは、地元にある熊野社の秋の例大祭に合わせて行われました。 大正時代に寒天作りの出稼ぎに行っていた若者が諏訪の御柱祭を見て地元でも何か祭りをやろうと長持ちを奉納したのが始まりとされています。 以来、7年ごとに一度、諏訪の御柱祭と同じ年に行われています。 この日は一日かけて区内を周り11か所で長持ち担ぎと笠踊りを披露しました。 長持ちを担ぐ時に歌う歌は3種類あり、歌詞は仙丈ヶ岳や西駒ヶ岳、天竜川といった地元の風景などを歌ったものにアレンジしているという事です。 各所で長持ちや笠踊りが披露されると、長持ち担ぎを奉納する熊野社を目指して出発します。 大萱区では「祭りに対する関心が薄れつつあるが、色々な形で継続していきたい」と話していました。

-

中村不折 個人所有のコレクション74点を展示

伊那で幼少期を過ごした書家で画家の中村不折生誕150年を記念して、個人が所有する不折の作品を展示する「私たちのコレクション展」が、伊那文化会館で15日から始まりました。 日本画や洋画、書、不折が個人に宛てた手紙やはがきのほか、解剖学を研究していた不折が書いた書籍など74点が展示されています。 中村不折生誕150年を記念して伊那文化会館が企画した展示会です。 個人が所有していて公の場で展示されていない作品を多くの人に見てもらおうと公募したところ、上伊那を中心に南信地域から200点を超える応募がありました。 こちらは伊那市の77歳の男性が所有する日本画です。 若者が老人に靴を履かせている中国の物語のひとこまを描いた作品で今回初公開です。 中村不折生誕150年記念 私たちのコレクション展は11月13日まで伊那文化会館で開かれています。10月22日(土)と11月5日(土)には学芸員によるギャラリートークが行われるほか、11月3日には、美術品を集める楽しみ方を専門家が教える講演会も予定されています。

-

赤穂高校創立100周年で柴田光さんが記念講演

駒ヶ根市の赤穂高校創立100周年記念式典が15日に行われ、伊那市出身で昭和35年に赤穂高校野球部で甲子園に出場した柴田光さんが記念講演を行いました。 昭和17年生まれの柴田さんは、伊那市西春近出身です。 当時赤穂高校野球部に所属していて、昭和35年に甲子園に出場しました。昭和40年に東海大学付属相模高校に保健体育の教諭として就職し野球部を創設、初代監督を務めました。相模高校は昭和45年に甲子園で全国優勝し、転任先の東海大学付属浦安高校でも野球部を甲子園へと導きました。 この日は、母校の赤穂高校創立100周年記念式典に合わせて柴田さんの記念講演が行われました。 柴田さんは野球部時代甲子園に出場した経験から「運を味方にするには日々の努力が必要です」と話していました。 赤穂高校は大正6年に開校し今年創立100周年を迎えました。 記念式典で、創立百周年記念事業実行委員会の中原正純会長は「100年という歴史的な重みの上にこれからの100年を築いていくかは私共にかかっている。若い人が地域をつくりあげる先頭にたってほしい」と式辞を述べました。 式典には赤穂高校の生徒や卒業生が参加し、100年の節目を祝いました。

-

南箕輪中伝統の「落ち穂拾い」

南箕輪中学校伝統の落ち穂拾いが14日、学校近くの田んぼで行われました。 この日は、全校生徒453人が稲刈りの時に落ちた「落ち穂」を拾いました。 落ち穂拾いは南箕輪中学校の伝統行事で、昭和33年に学習資材の購入を目的に始まり、今年で59回目になります。 5年前からは東日本大震災の被災地、宮城県南三陸町の志津川中学校に送っています。 今年は長雨の影響で稲刈りが終わっていないところも多く、例年に比べて拾える田んぼも少ないということです。 ある生徒は「今年は落ち穂を拾うのが大変だけど、少しでも役に立てれば」と話していました。 生徒たちは、1人1キロを目標に落ち穂を拾っていました。

-

小林さんパッチワークキルト展 23日まで

伊那市西箕輪在住の小林恵子さんのパッチワークキルト作品展が伊那市の旧井澤家住宅で12日から開かれています。 会場には、およそ2メートル四方のタペストリーやバッグなど57点が展示されています。 小林さんは20年前に趣味でパッチワークを始め、現在は市内で教室を開き、長野県工芸美術展にも作品を出展しています。 花の写真や絵本などを基にデザイン描き、作品作りをしているという事です。 こちらは、1年がかりで作った作品です。 円を組み合わせて作った柄に、赤や黄色のバラの花が縫い付けられています。 赤色のバラは小林さんが幼少期に着ていた着物で作ったという事です。 作品では着物を利用する事が多く、小林さんは「着物を使っていた母や祖母の事を思いながら作品を作っています」と話していました。 小林恵子個展 パッチワークキルト作品展は23日まで伊那市の旧井澤家住宅で開催されています。 時間:午前9時~午後5時(最終日23日は午後3時まで) 入場:大人200円 高校生以下無料 休館:18日(火)

-

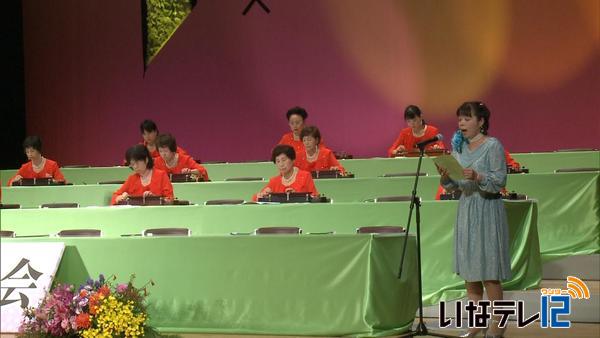

琴伝流大正琴 伊那市で長野県大会

大正琴の流派「琴伝流大正琴」の長野県大会が、2日に伊那市の伊那文化会館で開かれ、県内から集まった48団体が演奏を披露しました。 長野県大会は、北信から南信までの地域持ち回りで毎年この時期に開かれていて、今年は伊那市が会場となりました。 大会は、賞はつけずに、日ごろの練習の成果の発表の場として開かれています。 大正琴は100年ほど前に誰でも気軽に楽しめる楽器として作られました。 琴伝流では昭和50年代から、ソプラノ、アルト、テナー、ベースと音域の異なる大正琴でのアンサンブル演奏を始めたという事です。 大会では、演奏にコーラスを織り交ぜる団体もあり、それぞれ工夫を凝らした演奏を披露していました。

-

科学を楽しみながら学ぶ

科学を楽しみながら学ぶおもしろサイエンスショーが5日南箕輪村の南部小学校で行われました。 おもしろサイエンスショーで講師を務めたのは仙台のサイエンスインストラクター阿部清人さんです。 水の入ったコップにプラスチックの板をかぶせ逆さにし手を離すとどうなるかという実験で阿部さんは、「水が板を下向きに押す水圧より上に押し上げる大気圧の方が大きいため水が落ちない」と説明していました。 サイエンスショーは科学のおもしろさを感じてもらおうと南箕輪村教育委員会が村内の小中学校で行っているものです。 講師を務めた阿部さんは「子どもたちの理科離れが問題となっているなかその不思議やおもしろさを知ってもらいたい。」と話していました。

-

上農生が農産物のラベルをデザイン

南箕輪村の農産物のラベルデザインを上伊那農業高校の生徒が考える、上農×南箕輪村ラベルデザインプロジェクト研修が5日、上伊那農業高校で行われました。 5日は上農高校生産環境科の生徒39人がデザインしたラベルの案を生産者が見て感想や要望を伝えていました。 このプロジェクトは株式会社産直新聞社と南箕輪村地域おこし協力隊が地元の高校生の力を借りて地域振興につなげようと行われたものです。 高校生がデザインしたのは南箕輪村大芝高原の味工房で販売している味噌やジュース、米などの農産物8品です。 1か月ほど前に生産者から話を聞きイメージを膨らませデザインを考えました。 生徒は「派手過ぎずしかし目立つように工夫した」「どんな年代でも買いやすものにした」などと 説明していました。 生産者は「私たちが考えつかない斬新なものが多く関心した。」と感想を話していました。 プロジェクトでは今回出されたデザインから生産者がひと品1点を選びそのラベルを貼った商品を味工房や今月15日から始まる上農高校の文化祭で販売する計画です。

-

箕輪陶芸研究会 寄付

箕輪町の陶芸愛好者でつくる箕輪陶芸研究会は3日、チャリティバザーの収益金を町に寄付しました。 この日は向山智充会長らが箕輪町役場を訪れ、収益金44,850円を白鳥政徳町長に手渡しました。 会では、先月24日と25日に開催した展示会に併せてチャリティバザーを行いました。 会員が作った湯のみや一輪挿しなど250点が販売され、完売しました。 向山会長は「町の福祉のために役立ててほしい」と話していました。

-

富県南福地で伝統の獅子舞を奉納

伊那市富県南福地に古くから伝わる獅子舞の奉納が、2日、区内の諏訪神社で行われました。 獅子舞の奉納は、起源は分からないということですが、戦時中も絶やすことなく毎年行われていたとされる南福地の伝統行事です。 伝統行事を保存、継承するため昭和51年に42歳以下の有志でつくる祭事会を発足させ、今年40周年を迎えます。 毎年、区内の諏訪神社と日枝神社で交代で奉納していて、今年は諏訪神社で行いました。 今年の獅子頭は北澤幸典さん、後ろ舞は竹松政志さんが務めます。 OBおよそ20人が見守る中、お囃子に合わせて獅子舞を奉納しました。 南福地では来年、御柱祭が行われることになっていて、祭事会では「若い世代が減っているが地域の行事を伝え繋いでいきたい」と話していました。

-

伊那北小学校PTA 地域の憩いの場づくり

伊那北小学校のPTAと学校、地域住民でつくる地域協働の水辺づくり協議会は、2日、地域の憩いの場となる池の造成作業を学校の敷地内で行いました。 2日は、PTAと教員15人ほどが、池を作るための掘削を行いました。 理科の生物の観察に使うビオトープが老朽化したことから、学校側がPTAに改修を依頼しました。 保護者らは「ビオトープを地域の憩いの場になるような場所にしたい」との思いから、協議会を立ち上げ作業を行うことになりました。 市の補助金100万円を活用し、コンクリートを使わずにできるだけ自然に近い池を作ります。 廃材を使ったベンチづくりや、老朽化したフェンスの取り換えも行います。 作業は、2日を含めて4回予定されていて、11月下旬には完成記念式典が行われることになっています。

-

西春近諏訪形の御柱祭 氏子総出で里曳き・建て御柱

七年目に一度の伊那市西春近諏訪形の御柱祭。1日は、区内の氏子総出で里曳きと建て御柱が行われ、一の柱が諏訪神社境内に納められました。 午後5時30分、約1キロの曳行を終えた一の柱が諏訪神社の境内に到着しました。 2人の登り手が柱に乗り、大勢の氏子が見守る中、建て御柱が行われます。 午後7時40分。無事に一の柱が立てられました。 最後は木遣りで締めくくります。 1日は氏子約500人が、一の柱の里曳きを行いまいした。 諏訪形の御柱祭は、いつの時代に始まったものか記録がなく明らかではありませんが、七年目に一度行われていて、前回は2010年、平成22年に行われました。 一夜開けた2日朝の諏訪神社、一の柱です。 この日諏訪神社秋の例大祭本祭りの日で、区内の保育園児から小学生が獅子を引き、境内で獅子舞などが奉納されました。 柱は次回、2022年、平成34年の御柱祭まで神社境内に建てられ、地区を見守ります。

-

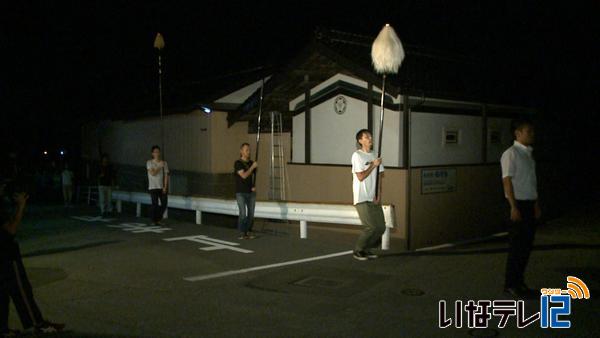

諏訪形御柱祭 本場に向け騎馬行列練習

七年に一度の伊那市西春近諏訪形の御柱祭。 来月1日の祭りクライマックスに向け、準備が進んでいます。 諏訪形集落センター前では、毎日夜になると、伊那市の無形民俗文化財に指定されている騎馬行列の練習が行われています。 メンバーらは、騎馬練りの掛け声に合わせ、手足を動かしていました。 諏訪形には特にまとまった資料は無く、代々すべて先輩から口伝えで受け継がれてきたという事です。 今回、曲傘を担当する酒井博文さんと、小松太一さんは初めて騎馬行列のメンバーに選ばれました。 酒井さんは、これまで仕事の都合で地元を離れていて、2年前に実家に戻ってきました。 小松さんは、父親の道雄さんがこれまで曲傘を担当していましたが前回の御柱で引退した為父親の役を受け継ぎました。 騎馬行列の練習は7月中旬から始まり、本番が迫った今週は毎晩行なれています。 騎馬行列は、来月1日の午前11時20分から、一の柱の里曳きは午後2時35分から行われる予定です。

-

高遠の作陶家 展示会

伊那市高遠町の作陶家林秋実さんの作陶展が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には皿やコップなどおよそ200点が並べられています。 林さんは陶器づくりをはじめて31年になり大量生産ではなくひとつひとつ丁寧な器作りをこころがけているということです。 林さんの作陶展は29日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

吹奏楽クラブと合唱クラブ 初の合同定期演奏会

伊那西高校の吹奏楽クラブと合唱クラブ合同の定期演奏会が25日伊那文化会館大ホールで開かれました。 定期演奏会は3部構成で行われ吹奏楽と合唱合わせて16曲が披露されました。 吹奏楽クラブと合唱クラブが合同で演奏会を開くのは今回が初めてです。 箕輪町在住の音楽家、唐沢史比古さん作詞作曲の「坂道の向こうに」は伊那西高校の通学路を歩きながら沸いたイメージを曲にしたものです。 演奏会実行委員会は「今年から大ホールでの開催、そして吹奏楽クラブ、合唱クラブの合同演奏という大きな一歩を踏み出すことができた。これまで支えてくれた皆さんに感謝の気持ちを込めて演奏しました。」と話していました。

-

髙木東六さん偲び 10月17日にコンサート

作曲家で伊那市名誉市民の髙木東六さんの没後10年メモリアル交流コンサートが来月17日に伊那市のいなっせで開かれます。 髙木東六さんは1945年、昭和20年に空襲で東京の家を焼かれ知人のつてで伊那に疎開してきました。 作曲家だった髙木さんは伊那で合唱指導にあたるようになり、その時使っていたピアノが伊那市創造館に保管されています。 曲づくりにも力をいれ伊那市の歌のほかこの地域の学校の校歌も数多く残すなど伊那で7年半にわたり暮らしました。 特に1950年昭和25年にヒットした「水色のワルツ」は髙木さんが天竜川沿いを歩いていた時にメロディーが浮かんできたといわれています。 その天竜川沿いには髙木さんの音楽活動を称えるモニュメントがあり「水色のワルツ」を聞くことができます。 そんな髙木東六さんの遺志を継ごうと結成された合唱団ザ・シワクチャーズ伊那のメンバーが今日、髙木さん没後10年のメモリアルコンサートに向け伊那市のいなっせで練習をしていました。 ザ・シワクチャーズ伊那は2007年に髙木さんとの心のつながりを持ち続けようと発足しました。 コンサートの実行委員長の北沢理光さんは「音楽文化を伊那の地に広めた髙木さんの功績は大きい」と話します。 コンサートは髙木さんが指導していた横浜の合唱団、ザ・シワクチャーズ横浜との合同で行われることになっていて日時は10月17日午後2時から場所は伊那市のいなっせで入場料は500円です。 また18日午前10時半から伊那市創造館でミニコンサートも行われます。

-

箕輪陶芸研究会 展示会

箕輪町内の陶芸愛好者有志でつくる箕輪陶芸研究会の展示会が25日まで松島コミュニティセンターで開かれています。 会場には、会員16人が制作した壺や食器、オブジェなど80点が展示されています。 箕輪陶芸研究会は現在22人の会員が所属していて、年に2回、全国各地の窯元に研修旅行に行き技術を学んでいます。 陶芸展は活動の成果を披露しようと年に1度開いています。 近年は高さ50センチをこえる大きな作品も増え、技術が上がってきたということです。 この作品は会長の向山智充さんのオブジェです。 棚田の水の流れのある風景をイメージして制作したということです。 釉薬を3種類重ね、焼き方を工夫し模様を作ったということです。 箕輪陶芸研究会の展示会は25日まで松島コミュニティセンターで開かれています。

-

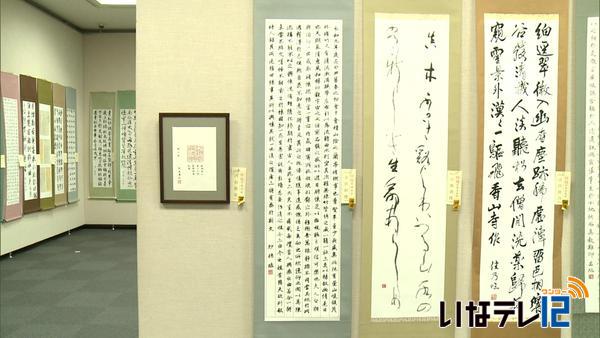

第69回県書道展 高遠高校の北原さんが特選一席

第69回県書道展が、23日から伊那文化会館で始まりました。 今年は高遠高校3年の北原沙穂さんが高校の部で最高賞となる、特選の一席を受賞しています。 高遠高校3年で書道部に所属している北原沙穂さんは、県の審査で特選の一席を受賞しました。 特選29作品のうち一席に選ばれるのは一人のみで、上伊那の高校生が受賞するのは25年ぶりだという事です。 北原さんの作品は手本に忠実に書く臨書と呼ばれる作品で、中国の書家の作品を手本に丸一日かけて制作したという事です。 また、同じく高遠高校3年で書道コースの内田眞恵さんは、篆刻で特選を受賞しました。 篆刻作品で高校生が特選を受賞するのは初めてだという事です。 会場には、県の審査で入賞した作品のほか、上伊那の小学生から一般までの作品約1,000点が展示されています。 一般の部では、3人が県の審査で特選に次ぐ秀作を受賞しています。 関係者は「高校生以下の出品数がここ数年増加し、レベルも向上しているのが上伊那の特徴です。若い世代につなげていきたい」と話していました。 第69回県書道展は、25日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

-

燈籠祭で高遠ばやしの音色響く

伊那市高遠町で燈籠祭の宵祭りが21日行われ歴史ある高遠ばやしを継承している保存会が風情ある音色を披露しました。 燈籠祭は五穀豊穣を祝う鉾持神社の例大祭で夜になると高遠町の商店街には、ほおずき提灯が灯されました。 高遠ばやしを演奏したのは、桜町連と桜奏会で町内を練り歩きながら、笛や太鼓、三味線を奏でていました。 高遠ばやしは元禄時代に流行した能が変化したものといわれていて、今は高遠町の5つの地域と2つの団体が保存継承しているということです。 町内には風情ある音色が響き訪れた人たちが高遠の秋の風物詩を楽しんでいました。 22日の本祭りで予定されていた山車の巡行や子ども神輿は雨のため中止となっています。

-

南箕輪小4年生 農業用水施設を見学

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生の児童は今日、上伊那にある農業用水に関わる施設を見学しました。 ○N南箕輪村田畑の第一揚水機場では、天竜川近くからポンプで押し上げた水が畑や田んぼに送られる仕組みについて教わりました。 この施設は昭和47年から16年かけて作られ、辰野町から伊那市までの西山一帯の農地およそ2500ヘクタールに水を供給しています。 施設職員は「ポンプが完成したことで、西山一帯の農地では、果樹や花卉、稲作など多品種の農作物が栽培できるようになり、さらに農業が盛んになった」と説明していました。 ある児童は、「農業をするには水がとても大切だとわかりました」と話していました。 今回の見学は、農業用水に係る施設が作られた背景や、歴史を学び、果たしてきている役割を学ぼうと、今年で10年目となります。

-

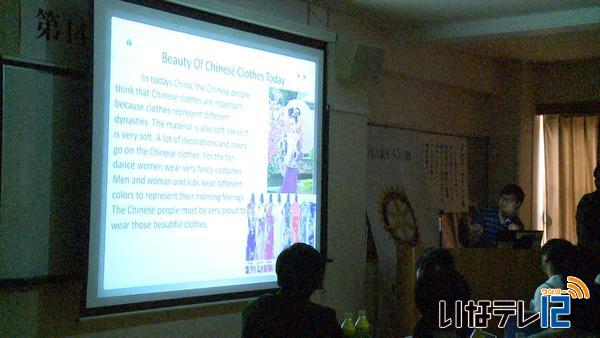

伊那西高校インターアクトクラブが留学生と交流

伊那市の伊那西高校のインターアクトクラブの生徒が、信州大学農学部の留学生と18日交流し、外国の文化について理解を深めました。 交流会には、中国やシンガポールなどから留学生6人が参加し、母国の文化を紹介しました。 このうちモンゴル出身の学生は、母国の食文化について説明しました。 羊の頭の食べ方について学生は「顎をはずして舌を抜いて中身を食べます」と説明すると、生徒たちは驚いた声をあげていました。 伊那西高校インターアクトクラブは、奉仕活動と国際交流を目的に活動しています。 交流会は、生徒たちに国際社会への理解を深めてもらおうと伊那中央ロータリークラブが毎年開いています。 ロータリークラブでは青少年育成の一環として、年間を通してインターアクトクラブの支援を行っていて、奉仕活動の指導や職業についての出前講座などを開いています。 交流会には伊那西高校の生徒44人のほか、下伊那農業高校の生徒も参加しました。 交流会は一泊二日の日程で、明日は高校生が留学生に日本の文化を紹介するということです。

-

東部中学校の生徒が建御柱を体験

校内合唱コンクールで御柱祭をテーマにした曲を歌う伊那市の東部中学校3年3組の生徒が16日、校内で建て御柱を行いました。 建てた柱はクラスの保護者が所有する伊那市手良の山林から譲り受けたもので先月生徒が学校まで曳いてきました。 長さはおよそ10メートル、直径は28センチで建てる際はクラスの保護者が重機を使って協力しました。 3年3組では11月に行われる校内合唱コンクールで御柱祭をテーマにした曲「御山出し(やまだし)」を歌うことにしています。 曲のイメージをつかむため御柱祭についての学習や体験を行い、 16日の建て御柱がそのまとめとなります。 柱が建つと生徒は「御山出し」を歌いました。 3年3組では御柱祭に関する学習や体験を生かし合唱コンクールで力を発揮させたいとしています。 建てた柱は次の御柱祭が行われる6年後にクラスで集まり倒すことにしています。

-

19日に東部中吹奏楽部定期演奏会

伊那市の東部中学校吹奏楽部定期演奏会が19日に伊那文化会館で開かれます。 演奏会を目前に控え部員らは熱のこもった練習を行っています。 学校が休みの17日も部員らは定期演奏会に向けて練習していました。 今年が12回目となる演奏会は2部構成で15曲を披露します。 3年生31人は引退を控えていて今回の演奏会が集大成となります。 顧問の小林孝行教諭は「演奏会を開くことができる喜びと3年生がいなくなる寂しさ。たくさんの思いを込めた特別な日にしたい。」 部長の小松ほのみさんは「これまで支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを込めて演奏したい。」と話していました。 東部中学校吹奏楽部第12回定期演奏会は19日午後1時30分から伊那文化会館大ホールで開かれます。

81/(木)