-

糸魚川市大規模火災で見舞金

伊那市の白鳥孝市長と市議会の黒河内浩議長は新潟県糸魚川市大規模火災への支援として5日見舞金を届けました。 白鳥市長と黒河内議長は糸魚川市役所で米田徹糸魚川市長と倉又稔糸川市議会議長に見舞金50万円を手渡しました。 両市はジオパークの活動を通じて交流があり糸魚川市長がNPO法人日本ジオパークネットワークの理事長を務め伊那市長が副理事長を務めています。 糸魚川市大規模火災は去年12月22日に発生したもので消防庁によりますと負傷者は16人で、およそ4万平方メートルが焼け144棟に被害が出たということです。 白鳥市長は糸魚川市大規模火災について「糸魚川市民の皆様の強い結束による早期の復興復旧により安心安全な市民生活を一刻も早く回復されますことを願います」とのコメントを出しています。 伊那市では3月31日まで市役所、各支所、市民サービスコーナーで災害義援金を受け付けています。 箕輪町でも役場に募金箱を設置し3月31日まで義援金を受け付けています。 南箕輪村では受け付けは行っていないということです。

-

長年にわたり青少年の非行防止などに尽力

長年にわたり青少年の非行防止や健全育成に尽力したとして伊那少年警察ボランティア協会の会員3人が県の特別功労会員賞などを受賞しました。 20日は、受賞した3人が伊那警察署を訪れました。 受章したのは伊那市の唐澤良二さんと同じく伊那市の羽柴正さんです。 2人は長年にわたり、街頭補導活動を行い非行防止に務めました。 伊那市の小林由子さんは、街頭補導活動に尽力したとして県青少年健全育成県民会議会長表彰を受賞しました。 伊那警察署の内川正澄署長は「次世代を担う子どもたちが健やかに育つには地道な活動が大切になります」と感謝していました。

-

クイズで特殊詐欺の被害を防止

伊那警察署などは特殊詐欺の被害防止を呼び掛けるクイズを載せたチラシを作製し、15日から啓発活動での使用を始めました。 年金支給日の15日、八十二銀行伊那支店では、伊那警察署の署員や伊那防犯協会連合会のメンバーなどがクイズが書かれたチラシを配り、特殊詐欺の被害防止を呼び掛けました。 伊那警察署によりますと、詐欺被害にあった人の9割が「自分は被害に合わない、詐欺とは無縁だ」と思っていたという事です。 伊那署管内での今年の特殊詐欺被害発生件数は7件、1,009万8,000円で、去年の同じ時期に比べ、1件、560万円減少しているという事です。 水際で被害を防ぐ事ができた事案もあり、金融機関や家族が詐欺に気づき取られるのを防いだ事案は、わかっているだけでも14件、1,200万円分あるという事です。 伊那署では、午前中のお金の電話は詐欺なので留守電にして電話にでない、身に覚えのない請求メールは無視する、コンビニで電子マネーを買ってと言われても応じないなど被害を防ぐポイントをあげています。

-

箕輪町で住宅火災

5日の午後10時過ぎ、箕輪町木下で住宅を焼く火事がありました。 この家に住む女性が顔や手などに軽い火傷を負いました。 伊那警察署の発表によりますと火事があったのは、箕輪町木下の荻原岳彦さん宅です。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが木造2階建て住宅の2階部分およそ40平方メートルを焼きました。 この家に住む37歳の女性が顔や手などに火傷を負い病院に搬送されましたが軽傷だったということです。 この火事で、国道153号は一部の区間が通行止めとなりました。 伊那警察署では、屋内から火が出たものとみて調べを進めています。

-

伊那市で交通死亡事故1件に

11月30日に軽乗用車の単独事故で重傷となっていた80代の男性が今日死亡しました。 伊那市では、今年交通死亡事故はありませんでしたが、この事故により1件となりました。 伊那警察署の発表によりますと、亡くなったのは、伊那市に住む80代の男性です。 先月30日、伊那市西春近で、軽自動車運転中道路わきの電柱に衝突し、脳内出血の重傷となっていましたが、今日死亡しました。 この事故により、伊那市の今年の交通死亡事故が1件となります。 伊那市では、昭和35年以来の年間死亡事故ゼロをめざしていました。 伊那署では、「夕方の交通事故が増加傾向にあるので、車は早めにライトを点灯し、歩行者は夜光反射材を身に着け、事故防止に努めてほしい」と話していました。

-

シニア世代が活躍できる社会づくり考える

シニア世代が活躍できる社会づくりについて考える「人生二毛作推進上伊那地域ネットワーク会議」が28日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。 会議は高齢者が知識や経験を活かし社会活動や就業など社会参加できる仕組みづくりを進めようと開かれたものです。 長野県長寿社会開発センターのシニア活動推進コーディネーターは高齢者の社会参加について「それぞれに好きなこと、できること、するべきことがある。それらを明確にし継続することが地域の力になる。」と話していました。 会議では就労やボランティア活動など受け入れ側とシニアとのマッチングの支援や体制づくりについての意見が出されていました。 会議は県長寿社会開発センター伊那支部が開いたもので、各地域の社会福祉協議会やシルバー人材センターなど26人が出席しました。 来年1月20日には伊那市のいなっせでシニア世代を求める団体が集まる、地域づくり出会いのひろばを開催することにしています。

-

美和ダムの堆砂施設を視察

伊那市長谷の美和ダムに建設中の堆砂施設の運用計画を検討する美和ダム再開発湖内堆砂対策施設モニタリング委員会は環境への影響を抑えるための方策について考えるため14日ダムを視察しました。 委員会は京都大学防災研究所の角哲也教授など6人で構成されています。 14日は美和ダムに建設中の堆砂施設の運用計画などを検討するため三峰川総合開発工事事務所の案内で現地を視察しました。 美和ダム再開発湖内堆砂対策施設はダムの底の土砂を集め、ためておく役割を果たします。 ためた土砂はすでに完成している土砂バイパスでダムの外に流す計画です。 現在ダムにたまっている土砂は計画の範囲内に収まっていて堆砂施設は貯水池としての機能強化を図るためのものです。 委員会では堆砂施設運用による環境への影響などについて検討しその影響を抑えるための方策について考えていくことにしています。

-

関東管区内暴力追放功労団体表彰を受賞

伊那市の美篶地区が今月2日に松本市で開かれた暴力追放長野県民大会で関東管区内暴力追放功労団体表彰を受賞しました。 11日は美篶地区区長会長の伊藤久志さんと美篶地区交通安全協会長の黒河内仁さんが伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 美篶地区は平成2年に区内で暴力団の抗争がありました。 その際、区民が暴力追放運動を展開し暴力団事務所の立ち退きを成し遂げました。 それ以来毎年、区民運動として「暴力追放・地域安全美篶地区大会」を開催し今年で27回を数えます。 今回の表彰はこうした継続的な区民運動が評価されたものです。 関東管区は関東甲信越の各都県と静岡県で構成されていて全体では16団体が暴力追放功労団体表彰を受賞し県内では美篶地区のみが受賞しています。

-

伊那エンジェルス隊が防犯功労団体表彰 受賞

防犯ボランティアのグループ、伊那エンジェルス隊が長年にわたる全国防犯協会連合会の防犯功労団体の表彰を受けました。 表彰を受けた伊那エンジェルス隊隊長の池上千枝子さんが4日伊那警察署を訪れ内川政澄署長に受賞の報告をしました。 また個人表彰として伊那エンジェルス隊の中山良子さんが関東防犯協会連絡協議会から防犯功労者表彰を受けました。 ほかには同じく伊那エンジェルス隊の西村静子さんが防犯栄誉銅章を受賞しました。 表彰はいずれも長年にわたる活動が認められたものです。 伊那エンジェルス隊は平成9年に発足し伊那市、箕輪町、南箕輪村の男女合わせて23人が街頭啓発などの防犯活動を行っています。

-

秋の褒章 戸田幸一さん

秋の褒章が発表され伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3人が受章しました。 5日は、藍綬褒章を受章した伊那市高遠町の保護司、戸田幸一さんの喜びの声です。 伊那市高遠町西高遠の戸田幸一さん、76歳。 22年の保護司としての活動が認められ藍綬褒章を受章しました。 これまで10代から50代の男女10人の社会復帰を支援してきました。 「その人の身になって場合によっては二人三脚で真剣に向かい合ってきた」と話します。 印象に残っているのは大麻取締法違反で保護観察処分となった青年との関わりです。その青年は大麻に詳しい青年でした。戸田さんは資料を観察所から取り寄せ、身体に及ぼす影響を青年に諭したといいます。その青年は「今後はこのような事は決していたしません」と最後の言葉を戸田さんに告げ保護観察を無事に終了しました。 これまでの経験から、薬物依存者の再犯を防ぐための施設の必要性を強く感じているという事です。「刑務所を出所したあと、職業を斡旋し、しばらく面倒をみてくれるような更生保護施設があるといいと思う」と話していました。 戸田さんは11月8日で保護司を退任する事になっていて「後進には、師弟の関係ではなく友達感覚で相談相手になってもらいたい」と話していました。

-

秋の叙勲 エリア内から3人が受章

秋の叙勲が3日に発表され伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3人が受章しました。 信州大学名誉教授の柴田久夫さん。79歳(南箕輪村・瑞宝中綬章) 元上伊那歯科医師会会長の橋場正尚さん。81歳(伊那市・旭日双光章) 元学校医の福島正昭さん。87歳(箕輪町・瑞宝双光章)

-

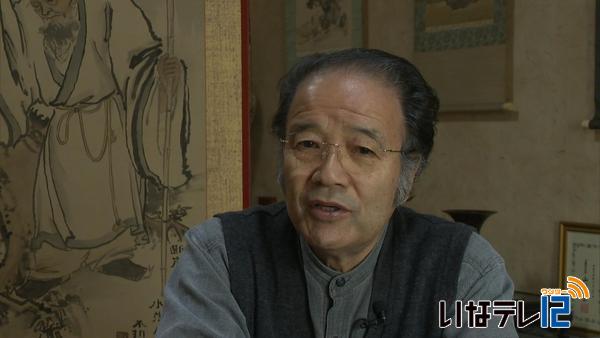

秋の褒章 伊藤君人さん

秋の褒章が2日発表され伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3人が受章しました。 2日は伊那市御園の表具師で有限会社伊藤盛輪堂の伊藤君人さんの喜びの声です。 「私が仕事なり社会に貢献してきたのかなというとちょっと恥ずかしいくらいで身にあまる受章だと感じています。」 伊藤盛輪堂は創業からおよそ100年続いていて伊藤さんは3代目です。 中学を卒業し定時制高校に通いながら家業を手伝うようになり、この道に入って50年以上となります。 「仕事は50年を過ぎているが納得いく仕事は本当に数えるほどしかない。同じように和紙を使って同じ糊を使ってもあがりがうまくいかなかったりまだまだ仕事は深いので勉強することばかり。」 伊藤さんは表具の仕事について絵や書をひきたてることが役割りだと話します。 「われわれの仕事は本紙といって書なり絵なりを引き立てる役。表具といって 掛け軸があって、ぐるわ(周り)に緞子(織物)をつけるわけですけれどその緞子が目立ってはいけない。表具が勝ってはいけない。あくまでも引き立て役。黒子のような役割ということでそこには気を使います。」 伊藤さんは古くから家に伝わる掛け軸や屏風などを大切にしてもらいたいと話します。 「先祖の持っていたものがあったり破れたりシミだらけになったもの、自分の家にあったものを自分の代で消滅してしまうのではなく、これは家に古くからあったものだから少しここで手を入れて直してまた次の世代に残そうというような気持ちを持ってもらいたいです。」

-

9月有効求人倍率1.46倍 「堅調に推移している」

上伊那の9月の月間有効求人倍率は1.46倍で、ハローワーク伊那では雇用情勢について「堅調に推移している」とし、10か月ぶりに上方修正しました。 9月の新規求人数は1,573人、新規求職者数は668人で、月間有効求人倍率は、8月から2か月連続で1.46倍でした。 ハローワーク伊那では、倍率が高い水準を維持していることから、雇用情勢について「堅調に推移している」として、10か月ぶりに上方修正しました。 自動車の自動運転技術の開発に伴う部品受注の増加により、製造業の求人が多くなっているとして、今後も高い水準は続くとみています。

-

シニア大学講座 「終活のすすめ」

人生の終わりに向け、自分の人生を総括する「終活」について考える講座が21日、伊那市の創造館で開かれました。 「終活のすすめ」をテーマとしたこの講座は、シニア大学の授業の一環で開かれたもので、学生およそ90人が参加しました。 伊那市で葬儀場を経営する(有)フジサワ造花の唐木陽平営業部長が講演しました。 「終活」とは、人生の終わりに向けて自分自身で葬儀などの準備をしたりすること、またこれまでの人生を振り返り、余生をより良いものにしようというもので、2009年に週刊誌に掲載されて広がった造語です。 唐木さんは「自分の人生で1番楽しかったこと・悲しかったことなどを思い出してください」と話し、参加者が発表していました。 唐木さんは「これまでの人生を振り返ることが終活のきっかけになります。家族や友人と人生について振り返ってみてください」と呼びかけていました。 ある参加者は「まだピンと来ないが、いろんなことを振り返り取り組む必要性を感じた」と話していました。

-

爆破予告メールで警戒 不審物報告なし

「19日に県内市町村内の全施設を爆破する」との内容のメールが2日に長野県に届いた問題で爆破予告日の19日上伊那でも県の職員などが施設の見回りなど行いました。 午後6時現在、不審物の発見などの報告は無いという事です 上伊那地方事務所では17日から午前と午後の2回、管轄する建物の見回りを行っています。 見回りでは、戸締りがきちんと行われているか、敷地内に不審物が無いか確認していました。 長野県によりますと、今月2日未明に「10月19日に県内市町村内の全施設を爆破する」といった内容のメールが2通県宛に届いたという事です。 県ではメールが届いたことを受け、施設管理者と市町村に対して建物の点検や連絡体制の再確認をするよう注意喚起を行い、県警本部に対応について相談してきました。 県内では今年、佐久市や長野市に爆破予告のメールが届いています。 午後6時現在、長野県には不審物に関わる報告は無いという事です。

-

県が交通死亡事故多発非常事態宣言 発令

長野県は県内の交通死亡事故多発を受け7日非常事態宣言を発令しました。 県によりますと6日現在の県内の交通事故死亡者数は96人で去年と比べて48人増加しているということです。 これは過去10年間で最悪のペースで増加数は全国ワースト1位となっています。 特徴は夜間の事故が多いほか高齢者が原因の事故も多発しています。 伊那警察署管内の死亡者は4人で去年1年間では5人でした。 県では交通安全は自分自身が主役であることを改めて思い起こし全力をあげて交通死亡事故抑止に努めるよう呼びかけています。 非常事態宣言の発令期間は7日から16日までの10日間となっています。

-

台風16号県内に接近

強い台風16号は20日の夜遅くにかけて県内に最接近する見込みで長野地方気象台では低い土地の浸水や土砂災害などに注意するよう呼び掛けています。 長野地方気象台によりますと台風16号は夜遅くにかけて最接近する見込みで雷を伴い1時間に南部の多い所で40ミリの激しい雨が降る恐れがあるということです。 これから出荷を迎える箕輪町の梨畑では、南水の収穫を急いでいました。 21日の朝6時までの24時間に降る雨の量は南部で120ミリと予想しています。 伊那市では、午後6時に高遠町長藤地区に避難勧告を発令しました。 箕輪町で午後6時20分に三日町、福与、長岡、南小河内、北小河内に出されていた避難準備情報は、午後10時に解除されました。 午後5時45分に伊那市、箕輪町、南箕輪村に出されていた土砂災害警戒情報は午後9時50分に解除されました。

-

キャッシュカードを第三者に譲り渡し書類送致

伊那警察署は、去年9月頃、自分名義の口座のキャッシュカードを第三者に譲り渡した疑いで伊那市の男を長野地方検察庁伊那支部に書類を送りました。 伊那警察署の発表によりますと、書類を送られたのは、伊那市在住で運転手の48歳の男です。 この男は、現金と引きかえにキャッシュカードなどを送るよう求められ、自分名義の口座を開設しました。 その口座のキャッシュカード3枚とセキュリティカード1枚を、埼玉県内の氏名不詳の人物に有償で送ったものです。 伊那警察署の捜査により犯行が判明し書類送致したもので、男は容疑を認めているということです。

-

災害映像共有システムの運用始まる

上伊那広域消防本部はリアルタイムで災害現場の映像を消防本部で見ることができる災害映像共有システムの運用を2日から始めました。 このシステムは災害現場の状況をスマートフォンで撮影し、その映像を消防本部で確認できます。

-

上伊那広域連合懲罰委員会に職員の懲戒処分を諮問

上伊那広域消防本部の田畑公徳消防長は29日、上伊那広域連合議会に平成26年の職員の自殺に関して懲罰委員会に関係職員の懲戒処分などについて諮問しているとの報告をしました。 田畑消防長によりますと7月8日に上伊那広域連合職員懲罰委員会へ職員の懲戒処分について諮問したということです。 委員会は伊那市の林俊宏副市長が委員長で9人で構成されています。 地方公務員災害補償基金長野県支部は当時伊那消防組合高遠消防署に勤務していた39歳の男性職員の自殺を公務災害と認定しています。 この件について委員会では慎重に審議しているということで上伊那広域連合では答申時期についていたずらに伸ばすことはしないとしています。

-

台風接近に備え贈答用りんご収穫

29日は大型で非常に強い台風10号の接近に備え箕輪町の果樹農家が収穫作業に追われていました。 箕輪町長岡でりんごを栽培する井澤光明さんは17アールほどの畑でりんごを栽培しています。 29日は贈答用として栽培している早生種つがるの収穫作業を行っていました。 贈答用のためキズが付いてはいけないと収穫を早めました。 11月が収穫時期となる品種ふじはまだ実が青く、井澤さんは「台風が来ないことを祈るしかない。」と話していました。 長野地方気象台によりますと大型で非常に強い台風10号は30日午後3時頃東北地方に上陸すると予想しています。 県内には暖かく湿った空気が流れ込み南部の多いところで30日正午までの24時間の降水量は80ミリと予想しています。

-

大臣賞受賞が社員の自信に

伊那市の総合建設業、株式会社フォレストコーポレーションは日本サービス大賞で地方創世大臣賞を受賞し6月に表彰式が行われました。 日本サービス大賞はサービス産業生産性協議会が主催し国が後援している表彰制度で今回が第1回となります。 全国から853件の応募があり地方創世大臣賞は最高賞に次ぐ賞となります。 受賞理由は自ら木を選び伐採するなど家づくりに関わる体験や感動を提供していることなどをあげています。 鷲澤さんは今回の受賞が社員の自信となりさらなるサービス向上につながっていると話しています。

-

台風9号の被害報告なし

22日の上伊那地域は台風9号の影響が心配されましたが進路をそれ各自治体に被害の報告はありませんでした。 22日、午前7時42分に伊那市、箕輪町、南箕輪村に大雨洪水警報が出されました。 伊那市西箕輪羽広の果樹農家笠松悟さんは収穫作業を急いでいましたが台風の影響がなく安堵していました。 午後5時現在、JA上伊那のほか伊那市、箕輪町、南箕輪村の各自治体に被害の報告はないということです。 また警報は午後4時に解除されています。 交通機関は松本と新宿を結ぶ特急「あずさ」と「スーパーあずさ」上下線合わせて22本が運休となりましたがJR飯田線や高速バスは平常通り運行しました。 長野地方気象台では22日、正午から23日の正午までの24時間の降水量は南部の多いところで80ミリと予想していて土砂災害や河川の増水に注意するよう呼びかけています。

-

福島県のウナギ漁師を招き原発の現状を知る

上伊那の住民有志でつくる「伊那谷いのちがだいじ!連絡会」は、福島第一原発事故の現状を知ろうと、7月31日、福島県のウナギ漁師を招き、話を聞きました。 福島県南相馬市在住のウナギ漁師、岩本照雄さんが伊那市の西箕輪公民館を訪れました。 伊那谷いのちがだいじ!連絡会は、原発問題を中心に環境問題を考える会として25年ほど前に発足しました。 8年前から会員の子育てなどで一時活動を中断していましたが、福島第一原発事故などをきっかけに活動を再開したという事です。 岩本さんは、原発事故後、地元の野菜や土壌、水などの放射線量の測定をボランティアで行っています。 事故直後に自宅の放射線量を測定したところ、「屋根に降り注いだ放射線が雨で流されて落ちてくる軒先が、高い値を示した」と話していました。 連絡会では、今後も勉強会を定期的に開いていくという事です。

-

伊那市の90代女性が現金400万円騙し取られる

伊那市内の女性が6月から7月にかけて400万円を騙しとられる特殊詐欺被害がありました。 伊那警察署の発表によりますと特殊詐欺被害にあったのは市内に住む90代の女性です。 6月中旬、女性宅に警察官を名乗る男から電話があり「あなたは東京オリンピックの件で300万円を寄付するリストに載っているが、ご存じですか」「これは悪い人が勝手にやった犯罪です。犯人を捕まえるために捜査しているので100万円を納めて欲しい」などと言われました。 女性は指定された埼玉県内の住所に100万円を送付しました。 その後も警察官を名乗る男から「頑張って捜査しているがあなたが納めてくれた100万円だけでは無理がある。もう100万円納めてください」などと言われ、合計400万円を騙し取られました。 その後、女性は宅配業者から情報提供を受けた警察の連絡により被害に気付きました。 伊那警察署では、現金を請求された場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談するよう呼び掛けています。

-

夏の交通安全やまびこ運動始まる

夏の交通安全やまびこ運動が22日から県下一斉に始まり街頭啓発が行われました。 南箕輪村の伊那インターチェンジには伊那と南箕輪の交通安全協会会員などおよそ70人が集まりドライバーに安全運転を呼びかけました。 夏の交通安全やまびこ運動は行楽シーズンを迎え県外から訪れる人にも注意を呼びかけようと毎年この時期に行われています。 今年の伊那警察署管内の交通事故による死亡者は21日現在4人で去年1年間の5人に迫る人数となっています。 夏の交通安全やまびこ運動は生活道路の安全確保や歩行者保護の徹底を運動の重点としていて期間は31日までの10日間となっています。

-

ごみ処理量 前年度比185t増加

上伊那広域連合は平成27年度の一般廃棄物の処理量をまとめました。 処理量は3万3,451トンで前の年度を185トン上回りました。 上伊那広域連合ではごみ処理量の増加について少人数世帯の増加がその要因だとしています。 古新聞や野菜くずなどは世帯人数に関係なく一定量排出されることから少人数世帯の増加に伴い1人当たりの排出量が増加するとしています。 平成27年度のごみチケット配布時の世帯数は1人世帯が全体の26%、2人世帯が27%で全体の半数を占めているということです。 上伊那広域連合では剪定した枝の搬入が増えていることからその資源化の検討や生ごみ処理機の普及などに力を入れていくとしています。

-

人員整理200人超で雇用対策

ハローワーク伊那は管内で200人を超える人員整理が発生したことを受け伊那地区雇用対策推進協議会を15日開きました。 協議会には行政や経済団体から約30人が出席しました。 冒頭のみ公開された会議では退職者の再就職支援について話し合いが行われました。 人員整理があったのは伊那市の製造業、長野日本電気株式会社と南箕輪村の製造業株式会社ウエヒラです。 長野日本電気は事業所閉鎖にともないグループ会社への移転や希望退職者の募集を行いました。 それにより正社員およそ200人のうち来年1月末までに121人、期間従業員50人の合わせて171人が退職する予定です。 ウエヒラは事業所閉鎖にともない8月末までに31人が解雇となります。 ハローワーク伊那管内では平成21年度以降1事業所で170人を超える人員整理は初めてで2社合わせて200人を超える人員整理は2回目だということです。 会議終了後記者会見が開かれ今後の対応などについて説明がありました。 ハローワーク伊那では退職者の早期再就職に向け関係機関と連携を深め取り組んでいくとしています。

-

上伊那網の目平和大行進で核兵器廃絶訴える

核兵器廃絶や反戦、平和を訴える網の目平和大行進が、8日、9日の2日間、中川村から辰野町までの上伊那地域で行われました。 今朝伊那北駅を出発した一行は、午後1時に箕輪町文化センター前で集会を開きま した。 行進は、原水爆禁止上伊那地域協議会や、上伊那医療生協、県教職員組合上伊那支部などでつくる実行委員会が毎年行っているものです。 8日に中川村を出発し、メンバーを入れ替えながら辰野町までを行進しました。 集会で、箕輪町の白鳥政徳町長は、「みなさんの取り組みが広く伝わるよう頑張ってください」と激励しました。 行進は北海道から沖縄県まで全国で実施されていて、8月4日に広島県でゴールを迎える事になっています。

-

伊那市長谷で住宅が全焼

6日の午後11時20分頃、伊那市長谷で住宅が全焼する火事がありました。 この火事によるけが人はいませんでした。 伊那警察署の発表によりますと火事があったのは、伊那市長谷市野瀬の宮下房子さん宅です。 火はおよそ1時間30分後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての住宅が全焼し、隣接する蔵の一部を焼きました。 この火事によるケガ人はいませんでした。 伊那署では屋内から出火したものとみて現在調べを進めています。

62/(金)