-

ハロウィンと餅つき楽しむ

ハロウィンと餅つきを楽しむイベントが28日箕輪町の沢公民館で開かれました。

イベントは沢公民館が開いたもので箕輪北小学校の児童や沢保育園、長田保育園の園児とその保護者およそ120人が参加しました。

子どもたちは大きなカボチャをくり抜きランタンを作っていました。

仮装して集まった子どもたちはみんなで公民館近くを練り歩き

ハロウィンを楽しんでいました。

イベントでは餅つきも行われ子ども用の小さめの杵でもちを

ついていました。

沢公民館では「地域住民が交流することで繋がりを深めていきたい。」と話していました。

-

松島区民 臨時列車で秋の旅

箕輪町の松島区は貸し切りの臨時列車に乗って飯田線で天竜峡を目指す交流会を27日に開きました。

区民80人がJR伊那松島駅から貸し切り列車に乗り、飯田市の天竜峡駅を目指します。

「飯田線の秋を満喫する旅」と題し交流会を兼ねて初めて開かれました。

企画した箕輪町公民館松島分館の日向聖一分館長はJR東海飯田支店の元支店長です。

2両編成の「松島分館号」がホームに入ってきました。

今回のイベントには区民の97人の応募がありましたが席に限りがあるため抽選で選ばれた80人が参加しました。

一日駅長として出発の合図を出すのは、82歳の唐澤三利さんです。1番にイベント参加の申し込みを出した事から駅長に選ばれました。

午前10時58分、臨時列車は天竜峡を目指して出発しました。

社内では昼食をとったりしながら思い思いの時間を過ごしました。

天竜峡で温泉やりんご狩りを楽しみ、再び貸し切り列車に乗って伊那松島駅へと戻る日帰りの旅を楽しんだという事です。

-

27日から伊那愛石会の水石展

伊那愛石会による第58回水石展が27日から伊那市の坂下公会堂で開かれます。

最高賞となる市長賞には北條文明さんが選ばれました。

伊那ケーブルテレビジョン賞には中山和幸さんが選ばれました。

会場には会員14人が天竜川水系から集めた石が並んでいます。

伊那愛石会の水石展は27日と28日の2日間伊那市の坂下公会堂で開かれます。

-

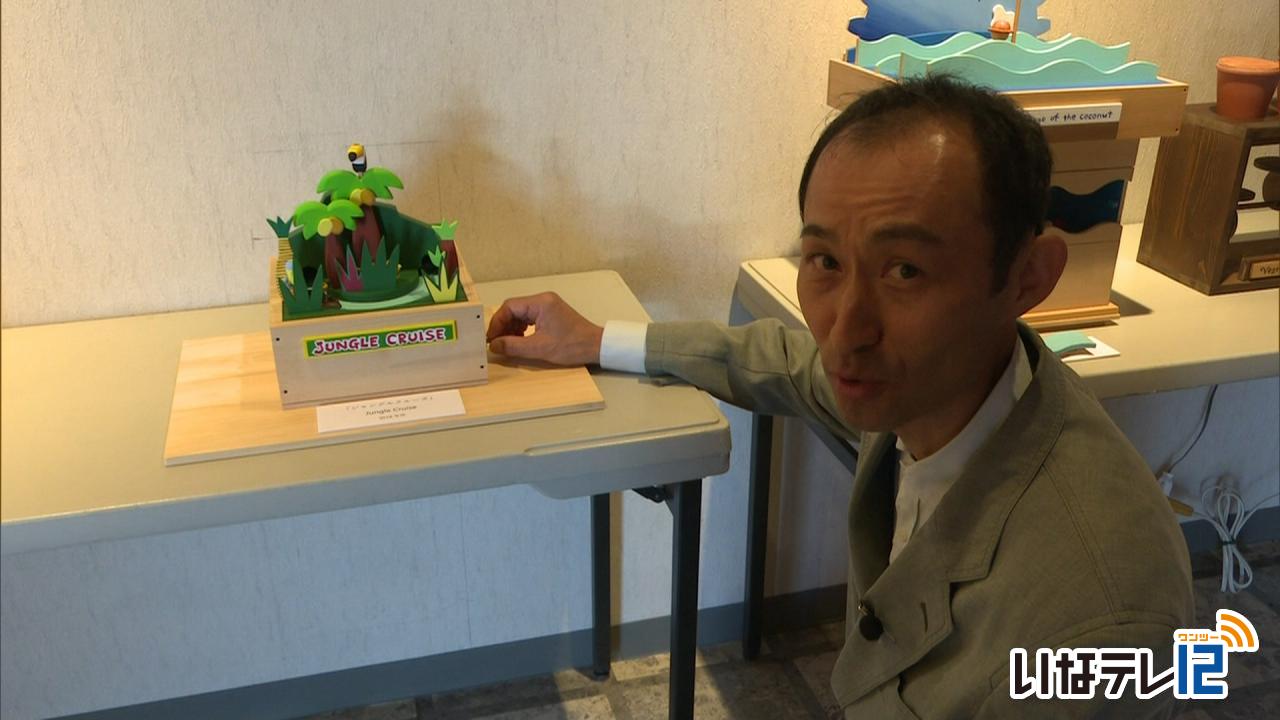

春日さん からくり人形展

伊那市美篶の春日彰さんが作ったからくり人形の作品展が、伊那ハウジングセンター内のギャラリー粋で26日から始まりました。

会場には、手で回すタイプと自動で動くタイプの作品あわせて20点が並んでいます。

春日さんはダリアやチューリップを栽培する農家です。

からくり人形は趣味で制作しています。

2008年にからくり人形の展示会を訪れたことがきっかけで、独学で作り始めました。

2009年から2016年までは、音楽に合わせて自動で動く作品をつくってきました。

2014年に制作した「サプライズ・ディナー」は、高層ビルの高級レストランで男女が食事をしている場面から始まります。

去年からは手回しの人形を作り始め、会場では作品に触れることができます。

春日彰さんのからくり人形作品展は、28日(日)まで伊那市役所隣の伊那ハウジングセンター内ギャラリー粋で開かれています。

また、インスタグラムで「からくりきらりん」と検索すると、新作や作品を作る工程を見ることができます。 -

来月4日に森JOY

森で遊び森を知り森で食べるイベント森JOYが伊那市のますみヶ丘平地林で来月4日に開かれます。

企画の一つ「森のコンサート」に出演する長谷中学校の生徒は24日、長谷公民館で練習を行いました。

イベントは「森と歓喜する」をテーマに伊那市50年の森林ビジョンを推進する伊那市ミドリナ委員会が企画したものです。

イベントの一つとして森のコンサートが開かれます。

24日は、出演する長谷中学校1年生が長谷公民館で事前練習を行いました。

指導には、世界で活躍するバリトン歌手の高橋正典さんと伊那市出身のピアニスト平澤真希さんがあたりました。

長谷中の生徒が歌う曲は、去年の伊那市のプロモーション映像に使われた「森のこえ」です。

伊那市芸術文化大使でミドリナ委員会の委員長を務める柘植伊佐夫さんが作詞したオリジナル曲で、生徒たちは長谷小学校6年生の時に歌声を録音しています。

平澤さんの伴奏に合わせて生徒たちが歌い、高橋さんがポイントをアドバイスしていました。

コンサートでは、伊那北高校の合唱部の演奏の他、高橋さんと平澤さんの共演も予定されています。

森JOYは来月4日に伊那市のますみヶ丘平地林で午前10時から開かれます。

コンサートの他、木工教室や飲食ブースなどが設けられることになっています。

-

「霜降」 出征大イチョウ見頃

23日は二十四節気の「霜降(そうこう)」です。霜が降り、紅葉が始まる頃とされています。

伊那市西春近細ヶ谷では、グラウンド横にある大イチョウが見頃を迎えています。

戦時中、西春近公民館の横にあったこのイチョウに、出征兵が手を合わせていたことから「出征大イチョウ」と名付けられ、昭和53年にこの場所に移植されました。

西春近公民館によると、見頃は11月上旬までだということです。 -

第一美術南信部会小作品展

第一美術協会が主催する全国公募の展示会に出品した人の作品が並ぶ第5回第一美術南信部会小作品展が、23日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には、絵画・工芸・彫刻の作品32点が並んでいます。

「第一美術」は、毎年東京都の国立新美術館で開催される全国公募の展示会です。

6月から7月にかけては、豊科町で支部展も開催され、今回の作品展は出品作品を地域の人に見てもらおうと開かれました。

出品者は、年に1度の大きな展示会に向けて作品づくりに励んだということで、作家それぞれの個性を感じることができます。

こちらは、東京都知事賞に選ばれた伊那市西春近の田中寛美さんの絵画作品です。

音楽をテーマにした作品で、人の精神が漂う様子を表現したということですが、見た人それぞれでイメージを膨らませてもらいたいと話していました。

第5回第一美術南信部会小作品展は、29日(月)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

バス新山線 廃止の方針

24日に伊那市役所で地域公共交通会議が開かれ、富県新山地区を走るバス路線「新山線」を来年度廃止する方針が示され承認されました。

伊那市地域公共交通会議で新山線廃止を含む来年度の運行計画案が示され承認されました。

委員で伊那バス㈱の藤澤洋二社長が新山線の廃止申し入れについて説明しました。

運行する伊那バスでは、利用者の減少や運転手不足などの現状から、廃止したい考えを9月に伊那市に申し入れしていました。

新山線は、新山地区から西町の伊那バス本社を結ぶ路線で、現在は朝と夕方の1日2便運行しています。

主に、新山地区に住む東部中学校の生徒が利用しているもので、生徒11人中、1日に2~3人の利用があるということです。

ほとんどの生徒は自家用車での送迎で、中学生以外の一般の利用は月に4~5人程度だということです。

廃止になった場合、利用している中学生については、教育委員会でスクールタクシーの運行を検討し、一般の利用については、新山・桜井・貝沼線などの利用を促し対応するとしています。

なお計画案に示された、西箕輪線の今後については、路線が含まれる南箕輪村と協議し検討するとしています。 -

大竹七未さんが先生に

プロスポーツの選手らが先生になって目標を持つことの大切さを伝える夢の教室が、南箕輪村の南部小学校で15日、開かれました。

先生を務めたのは、元女子サッカー日本代表の大竹七未さんです。

教室は5年生を対象に開かれ、初めに、手を取り合ってチームで競争するゲームをしました。

大竹さんは「チーム内で意見を出し合うことは、対立ではなく仲間を助けることだと覚えていてほしい」と児童たちに呼びかけました。

この後、大竹さんの現役時代の映像が紹介されたほか、プロサッカー選手を目指したきっかけなどについて話をしました。

大竹さんは、「小学校5年生の時、プロを目指すため男子チームに入り練習した。自分が決めたことを最後まで貫いたことで夢が叶った」と話していました。

教室は、日本サッカー協会が全国の自治体と連携してスポーツ教室を開く「JFAこころのプロジェクト」の一環で開かれたものです。

-

海外販売用の米を味わう

伊那市長谷で海外販売用の米を育てているWakka Agriは、お世話になった地域の人たちを招いての感謝祭を21日、中尾座で開きました。

21日は、今年収穫した米をつかった、五平餅と鹿肉が入った炊き込みご飯が用意され、中尾地区の住民が味わいました。

Wakka Agriでは去年から伊那市長谷非持で試験的に胚芽の量が多いカミアカリという品種を栽培しています。

2年目の今年は、長谷中尾の圃場を借り栽培面積を広げ、およそ4トンの米を収穫しました。

感謝祭は、海外へ輸出している米を味わってもらおうと企画しました。

報告会で、Wakka Agri代表の出口友洋さんは、「去年ハワイで販売したところ収穫した長谷の米は、1か月も経たないうちに完売となった。」と話していました。

長谷で収穫した米は、ハワイ・香港・シンガポール・台湾・ニューヨークで販売することになっています。

-

チューリップの球根植え

遊休荒廃農地の解消に取り組んでいる箕輪町上古田の住民有志の呼びかけで22日、地域のお年寄りや子どもたちがチューリップの球根植えを行いました。

22日は、上古田住民有志でつくるこれからの農業林業を考えるEグループや畑近くの箕輪西小学校と上古田保育園の子どもたちがおよそ1万2千個の球根を植えました。

子どもたちは、一列に並び一つの穴にひとつずつ球根を入れていました。

チューリップは、来年4月下旬頃から楽しめるということです。

-

まほらいな市民大学同窓会 展示

伊那市のまほらいな市民大学の同窓会作品展が、22日と23日の2日間、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には、俳句や押し花などの作品の他、ゴルフや歴史めぐりなど同好会の活動をまとめた資料などが展示されています。

また、今年から同窓会員個人が趣味で取り組んでいる生け花やパッチワーク、写真などの作品も展示されています。

まほらいな市民大学同窓会は、市民大学を卒業した人たちでつくる集まりで、330人ほどが会員となっています。

1人で3つから4つのクラブを掛け持ちする人もいるということで、会では生きがい作りの場になっていると話します。

作品展は23日まで、いなっせ2階の展示ギャラーで開かれています。 -

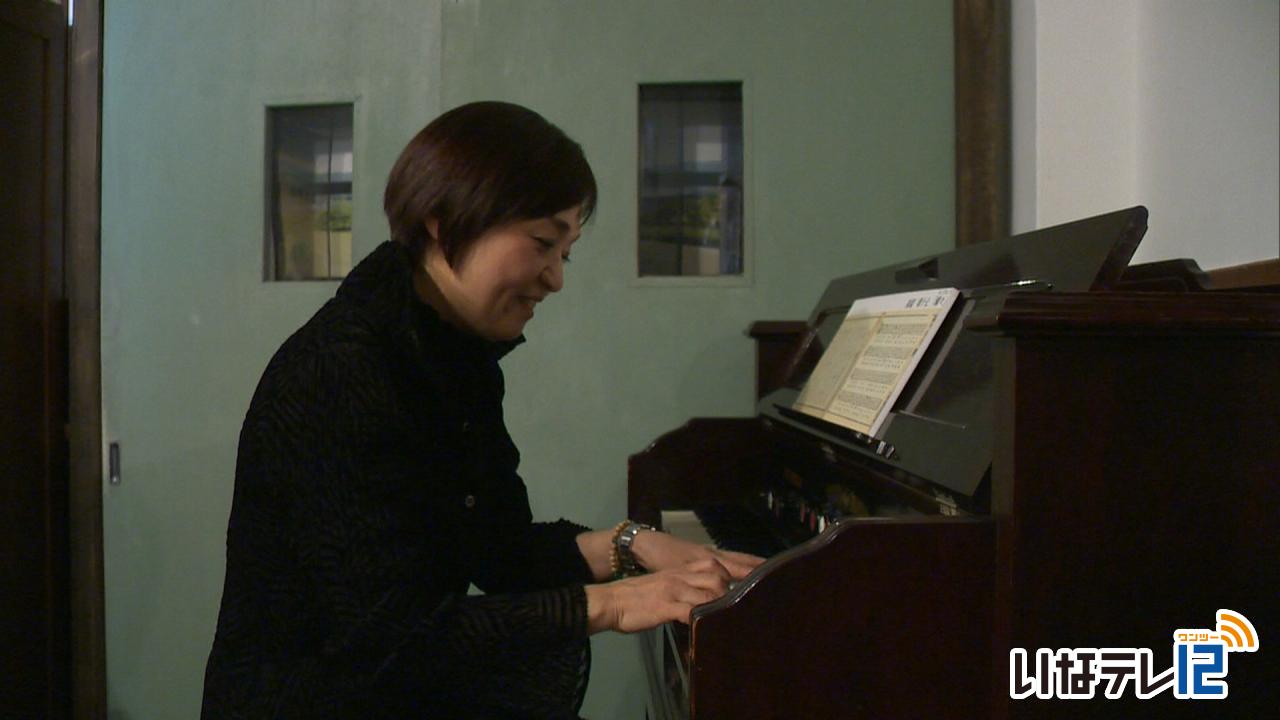

11月に明治150年記念コンサート

今年は、明治元年から数えて満150年の年となります。

これを記念したオルガン・ピアノコンサートが、11月17日と18日の2日間、伊那市の創造館で開かれます。

22日は、当日演奏を披露する伊那市出身のピアニスト平澤真希さんが、コンサートの概要を説明しました。

コンサートで使用するオルガンは、創造館の倉庫にあったものを今年修理したものです。

昭和12年に作られた日本製のもので、戦争により翌年から日本では楽器の製造ができなくなったことから、音楽関係者も注目する貴重なものだということです。

音の強弱や高低を変えるレバーが付いています。

コンサートは、2日間の日程で行われます。

初日の11月17日は「歌でつづる日本・ドレミの歴史」と題し、園児や小学生でも楽しめる曲を中心に、平澤さんの演奏と伊那北高校合唱部の歌、映像で日本の音楽の歴史に触れます。

2日目は、「オルガンとピアノのための平澤真希リサイタル」で、クラシックやオリジナル曲など15曲ほどを演奏します。

オルガンの他に、ピアノは伊那市の名誉市民で作曲家の故・高木東六さんが愛用していたものを使用するということで、平澤さんは「楽器それぞれの持ち味が十二分に生きる演奏を心掛けたい」と話します。

入場料は、両日とも大人2,000円高校生以下は無料で、定員は各120人です。

2日目は小学生以上が対象となっています。

伊那市創造館 72-6220 -

一般から募集 伊那谷の作家展

一般から募集した、明治から平成にかけ活躍した伊那谷ゆかりの作家の作品展「私たちのコレクション展」が、20日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。

5月から7月にかけ、一般からの協力を求め集まった伊那谷ゆかりの作家の作品約80点が展示されています。

辰野町出身の陶芸家大森光彦、彫刻家の瀬戸團治、洋画家の中川紀元、伊那市出身の日本画家の戸田祐暉、洋画家の中島覚雄、版画家の山岸主計、宮田村出身の平沢喜之助の7人の作品が集まりました。

作品の隣には、出品した人のエピソードが添えてあります。

この作品は、山岸主計の木版画です。

美術品収集が趣味だという伊那市中央の伊藤和夫さんが出品しました。

こちらは中川紀元の墨彩画です。

伊那市西町の伊藤君枝さんが出品しました。

この展示会は、伊那文化会館の開館30周年を記念して、地域の人たちと共に作り上げようと開かれました。

今回は20人ほどがコレクションを出品しました。

伊那文化会館では、「普段は見ることができない個人コレクションの数々を楽しんでほしい」と話していました。

「私たちのコレクション展」は来月18日まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

カラタチの実から甘い香り

伊那市西箕輪大萱ではカラタチの実が甘い香りを漂わせています。

ミカン科の植物で春に白色の花をつけ秋に直径4センチほどの実をつけます。

あたりには甘い香りが漂っていました。

-

JA年金友の会 発表

JA上伊那で年金を受給している人たちで組織する「JA上伊那年金友の会」のイベント「生きがい教室」が、18日に伊那市の伊那文化会館で開かれました。

会場にはおよそ1,000人が来場し、第1部のアトラクションでは5つの地区のグループ発表が行われました。

このうち箕輪地区を代表して、エアロジャズクラブが2曲のダンスを披露しました。

生きがい教室は、JAバンクを使って年金を受給している人たちでつくる組織「JA上伊那年金友の会」の会員が、日頃の活動の成果を発表する場として毎年開かれています。

友の会の会員は、およそ2万3,000人となっています。 -

火災想定合庁で消防訓練

火災を想定した消防避難訓練が18日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。

午前10時に地下1階の食堂から火災が発生したとの想定で訓練が行われました。

職員48人でつくる伊那合同庁舎自衛消防団は、5つの班に分かれて消火訓練などを行いました。

このうち12人で組織する消火班は、ホースを使って3階の部屋に向けて放水しました。

またこの日は、5年ぶりに煙ドームの体験が行われました。

職員はハンカチで口元を押さえながら煙が焚かれたテントの中を通りました。

今回の訓練には、職員229人が参加しました。

自衛消防団団長で上伊那地域振興局の堀田文雄局長は「混乱もなく実践的な訓練を行うことができた。いざという時の危機管理能力を常に持ちながら業務にあたってもらいたい」と職員に呼び掛けました。

-

台湾の高校生が上農を訪問

台湾から研修旅行で訪れた高校生が17日、南箕輪村の上伊那農業高校の農場を見学しました。

上伊那農業高校を訪れたのは台湾の高校生20人です。

畜産や農業について学習していて、日本の授業の取り組みを学ぼうと訪れました。

17日は、2班に分かれて上農の生徒が農場内を案内しました。

このうち、果樹園では、上農の生徒が、りんごの果実にシールを張って文字や絵を浮き上がらせる「デザインアップル」の作り方や栽培方法を紹介していました。

台湾の高校生は、22日まで日本に滞在し農業や畜産について学ぶということです。

-

ごみ処理基本計画素案報告

上伊那広域連合は、今年度中の策定を目指す第5次ごみ処理基本計画の素案を、16日に白鳥孝連合長に報告しました。

この日は廃棄物政策審議会の岡野哲郎会長と菅沼桂子副会長が伊那市役所を訪れ、白鳥連合長に計画の素案を報告しました。

第5次ごみ処理基本計画の期間は2019年度から2028年度までの10年間です。

1人1日あたりの家庭ごみの排出量目標は、2019年度の462gから2028年度の438gに削減するとしています。

年間の事業ごみの排出量目標は、2019年度の8,497トンから2028年度は8,239トンにするとしています。

岡野会長は「ごみ袋の証紙代金変更に伴い減量がどのくらいになるのか、今後は統計の取り方も含めて議論していきたい」と話していました。

12月に住民意見を集め、来年3月の計画策定を目指します。 -

南アルプス 紅葉狩りシーズン

伊那市長谷の南アルプスでは葉が色づき紅葉狩りシーズンが

始まっています。

17日は東京から訪れた団体客が紅葉を楽しんでいました。

南アルプス林道バスの停留所がある歌宿付近では9月の終わりごろから葉が色づきはじめ現在見ごろを迎えています。

17日は東京から訪れたツアー客がバスを降り林道を散策しながら紅葉狩りを楽しんでいました。

南アルプス林道バスによりますと紅葉狩りを楽しむ団体客の予約がすでに入り始めているということです。

南アルプス林道バスの運転歴10年になる中山保さんによりますと南アルプスの紅葉は来月初めまで楽しめるということです。

南アルプス林道バスは積雪の状況にもよりますが11月15日までの運行を予定しています。

-

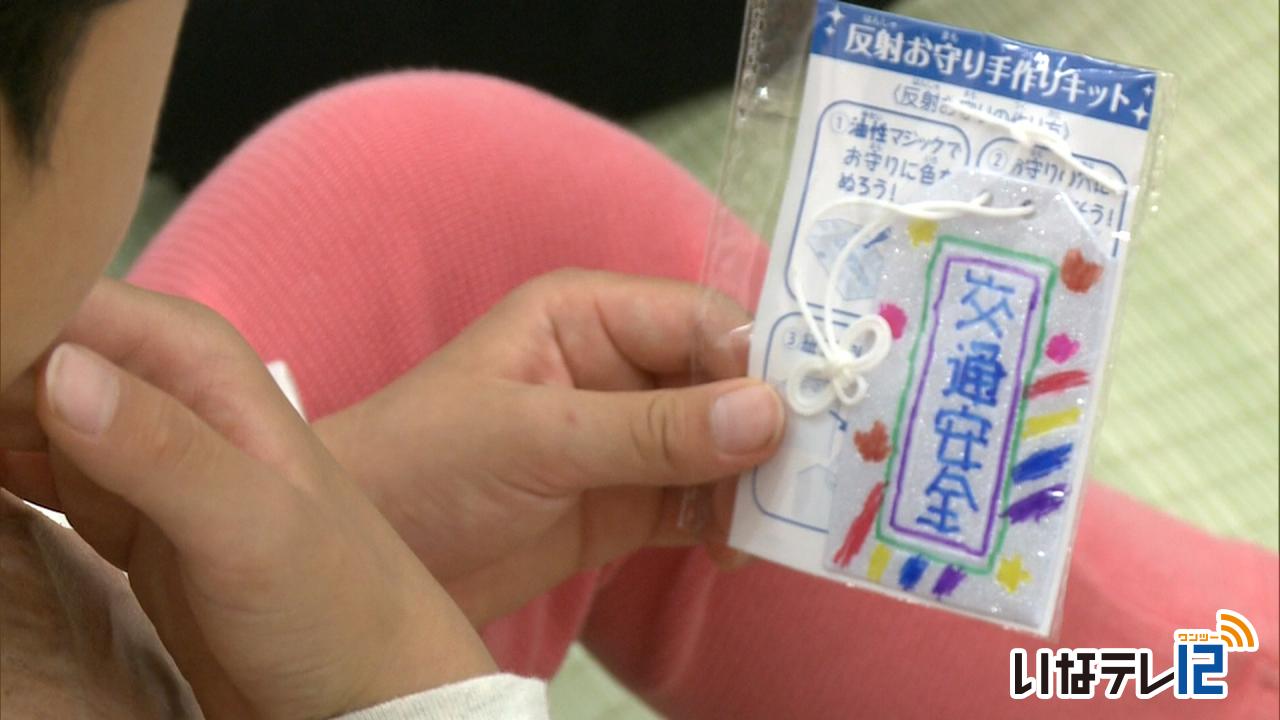

園児がお守り型の夜光反射材プレゼント

西箕輪保育園の園児が17日交通安全を願い祖父母にお守り型の夜光反射材をプレゼントしました。

17日は祖父母参観があり訪れたおじいちゃんとおばあちゃんに交通安全を願うお守りを手渡しました。

日没が早まり夕暮れや夜間の歩行者事故が増えることからお年寄りに夜光反射材を付けてもらおうと伊那市交通安全係と西箕輪保育園が企画したものです。

西箕輪が県の高齢者事故モデル地区に選ばれていることから西箕輪保育園が選ばれました。

お年寄りたちは園児が作ったお守りをもらうとうれしそうにしていました。

伊那警察署によりますと16日現在管内の今年の人身事故は214件でこのうち夜間に発生したものは52件、お年寄りが関わっていたものは89件だということです。

伊那市役所交通安全係では「夜光反射材は持っていてもなかなかつけてもらえないが孫からもらったものはつけてもらえるのではないか」と話していました。

-

看護の道新たに 戴帽式

伊那市の上伊那医師会附属准看護学院で17日、ナースキャップが与えられる戴帽式が行われ半年間の基礎的な学習を終えた1年生が看護の道への誓いを新たにしました。

戴帽式を迎えたのは、今年4月に入学した1年生です。

上伊那を中心とした18歳から40代後半までの21人です。

戴帽式は、半年間基礎教育を学んだ学生たちを准看護学生として認める儀式として毎年、この時期に行われています。

学生らは、ナースキャップをかぶせてもらうと、ナイチンゲールの像に灯された火を一人ひとり受け取りました。

全員が受け取ると、看護の精神がうたわれた「ナイチンゲール誓詞」を朗読しました。

戴帽生を代表して、池戸志織さんは「私たちの手にたくされた人々の幸せのため努力を重ね邁進したい」と誓いを新たにしていました。

式を終えた学生は今後、本格的な看護の学習を始めることになっていて来年2月からは、伊那中央病院や昭和伊南病院などで実習を行う予定です。

-

人気プリンでVC長野を応援

今シーズンからバレーボール国内1部リーグに参戦する南箕輪村の「VC長野トライデンツ」の開幕戦を前に、大芝の湯ではVC長野応援ラベルをつけてプリンを販売しています。

大芝の湯で製造しているおもてなしプリンに、VC長野を応援する3色のラベルをつけて販売しています。

プリンは大芝の湯で製造・販売していて、月に2,000個のペースで売れています。

プリンにラベルをつけることで、多くの人にVC長野を知ってもらおうと企画しました。

原賢三郎管理課長は「初めてプリンを手に取るお客さまもいる。ラベルになっている南箕輪村のバレーチームが1部リーグに参戦することを知ってもらいたい」と話していました。

また、大芝の湯ではVC長野の応援グッズを販売しているほか、ユニフォームやトロフィーの特別展示も行っています。

プリンは1個250円で、3個セット(瓶入り)で買った人にはサイン色紙などが当たる抽選券や卓上カレンダーのプレゼントもあります。 -

白ねぎの出荷最盛期

上伊那の野菜の主力品目のひとつ白ねぎの出荷作業が最盛期を迎えています。

伊那市前原にあるねぎ畑です。

15日は、伊那市で農産物の生産などを行っている株式会社ホープAE代表の堀内昭吾さんらが収穫作業に追われていました。

ホープAEでは、水稲やブロッコリーの他、トルコギキョウを生産しJAを通して出荷しています。

このうち、ねぎの栽培は4割を占めています。

全体でおよそ150アールの畑があり今年は例年並みの60トンの収穫を見込んでいます。

堀内さんによりますと今年は夏の高温や9月の日照不足の影響で太さが例年より細いということです。

作業は、来月下旬まで行われることになっています。

JA上伊那によりますと県内の白ねぎの生産量は1位が松本で2位が上伊那だということです。

今年は年間で、およそ1500トンを生産し、販売額は4億5000万円を見込んでいます。

-

無施錠の自転車にチェーンロック

伊那警察署などは、駐輪場に停めてある自転車で、鍵がかかっておらず盗難の恐れがあるものに対し、15日、チェーンロックを取り付けました。

15日は、伊那署と防犯ボランティアのメンバーが、無施錠や鍵がついたままの自転車に、チェーンロックを取り付けました。

自転車盗難を防ごうと、今月から伊那署が独自に取り組んでいるものです。

署員らは、対象の自転車を見つけると、番号式の鍵をかけていました。

管内では、9月末現在自転車盗難が37件起きています。

去年の同じ時期に比べて9件多く、増加傾向にあるということです。

15日は、9台の自転車に鍵が取り付けられ、伊那市駅前交番か伊那署に届け出ると外してもらうことができます。

チェーンロックは、盗難防止のためにプレゼントされるということです。 -

犬が羊を襲う 早朝に捕獲

14日午後4時30分頃、伊那市西箕輪で、庭先で飼っていた羊3頭が鎖のついていない犬に襲われました。

この犬は、今朝6時ごろ捕獲されました。

捕獲されたのは、体長およそ1メートルの大きめの中型犬です。

首輪はついていませんでした。

羊が襲われたのは、西箕輪大泉新田の唐澤毅さん宅です。

唐澤さんによりますと、14日午後4時半頃、庭先で飼っていた羊が黒色の犬に襲われているのに気づいたということです。

慌てて追い払いましたが、7頭飼育していたうちの3頭が襲われ、1頭は顔を噛まれていてすでに死んでいたということです。

犬は、その後行方が分からなくなり、伊那市や南箕輪村では、近隣住民に不要な外出は控えるよう呼びかけていました。

15日朝は、小中学校の登校時間に合わせて警察などによる捜索が予定されていましたが、午前6時頃唐澤さん宅の隣人が自宅の軒下にいた犬を見つけたということです。

伊那署によりますと、犬は捕獲の際おとなしかったということです。

犬は、伊那保健福祉事務所が当面保護します。

特徴は、黒色でやせ形、雑種の洋犬だということです。

伊那保健福祉事務所によりますと、人に対しては攻撃的ではなく、人に飼われていたのではないかということです。

心当たりがある人は、連絡をしてほしいと呼び掛けています。

(76-6840 伊那保健福祉事務所食品・生活衛生課) -

年金支給日に詐欺被害防止を呼び掛け

伊那警察署などは、年金支給日の15日、特殊詐欺被害の防止を呼び掛ける啓発活動を伊那市内で行いました。

伊那市荒井のアルプス中央信用金庫本店では、警察や防犯ボランティア団体、県の職員などが特殊詐欺被害防止を呼び掛けました

呼びかけは、年金が振り込まれる偶数月の15日に合わせて行われています。

伊那署管内では、9月末現在5件1,500万円の特殊詐欺被害が発生しています。

伊那署では、「身に覚えのない請求が来たら、まずは家族や警察に相談してほしい」と呼びかけています。 -

新山小でハープの演奏

国際的に活動するハープ演奏者、吉野直子さんのコンサートが伊那市の新山小学校で15日、行われました。

コンサートは、プロの演奏を目の前で聴いてもらい音楽の楽しさを伝えようと伊那文化会館の事業で開かれたものです。

15日は、国際的に活動するハープの演奏者、吉野直子さんがクラシック音楽など7曲を披露しました。

吉野さんは、「ハープには47本の弦と7本のペダルがあります。1つの楽器でたくさんの種類の音や感情を表わすことができます」と子どもたちに話していました。

伊那文化会館では、劇場ではなく日常的な場所に出向いてコンサートを開くアウトリーチ事業を平成27年度から行っています。

伊那文化会館では、今年度南信地域で4回のコンサートを計画していて「子どもたちに音楽に関心を持ってもらえる機会になればうれしい」と話していました。

-

上伊那茶道連盟合同茶会

上伊那茶道連盟の合同茶会が14日伊那市山寺の常円寺で開かれました。

合同茶会は、表千家・裏千家・大日本茶道学会の3つの流派で作る上伊那茶道連盟が流派をこえて交流を深めようと2年に1度開いています。

訪れた人は千円の会費で3回お茶を味わうことができます。

濃いお茶をたて、数人で回し飲みをする「濃茶席」は、表千家が担当しました。

最も格が高い形式で、作法も複雑だということです。

「薄茶席」は大日本茶道学会が担当しました。

裏千家は、椅子に座って茶をたてる「立礼席」でもてなしました。

上伊那茶道連盟の久保田裕子会長は、「茶道は、お茶を飲むだけでなく、器を楽しむなど様々な要素がある総合芸術です。日本の伝統に触れてもらい、後世に伝えていきたい」と話していました。

-

伊那でロータリークラブ地区大会

長野県内のロータリークラブの会員が一堂に会する大会が、13日と14日の2日間、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

13日は本会議と研修会が開かれ、14日は本会議のほか一般公開が行われました。

一般公開では、県内の高校のインターアクトクラブや交換留学生が活動を発表しました。

伊那西高校インターアクトクラブは、信州大学の留学生との交流会について紹介し、「中国の留学生から中国語の挨拶を教えてもらいました」と発表していました。

また、タレントのダニエル・カールさんが「地域のすごさの見つけ方」と題して講演しました。

ロータリークラブは、社会奉仕を目的とした団体で、地域貢献活動や、留学生の受け入れなどを行っています。

大会は、年に1度県内持ち回りで開かれていて、今年は伊那ロータリークラブが担当となりました。

長野県のロータリークラブの代表にあたる伊藤雅基ガバナーは「ロータリーの活動について学び、自分の人生に活かしていってほしい」と会員に呼びかけていました。

大会には、長野県内54のクラブが参加し、交流を深めていました。

102/(火)