-

ICT緊急地震速報作動

11日午前5時7分ごろ駿河湾を震源とする地震が発生し、伊那ケーブルテレビジョンが提供する緊急地震速報が作動した。

伊那ケーブルテレビジョンが観測したところ、箕輪町の地点で、地震速報は20秒前から震度3の地震を予測しカウントを始め、9秒前でP波の横揺れ、ゼロ付近で大きな横揺れが発生した。

実際の震度は2.87だったが、システムが震度3と判断して警報を流した。

伊那ケーブルテレビでは、2007年の10月1日から同サービスを開始していて、緊急地震速報が作動したのは、今月9日に引き続き11日が2回目になる。

伊那ケーブルテレビジョンでは、昨年末までに、市内の小中学校・保育園などの公共施設に約50個の地震速報システムを設置している。 -

高遠高校の前澤さん写真で最優秀賞

高遠高校の2年生、前澤れおさんの写真がこのほど、三重県で開かれた全国高校総合文化祭で、最優秀賞3作品の一つに選ばれた。

最優秀賞に選ばれたのは、前澤さんが去年の夏、自宅で撮影した作品「夏と親父の夕涼み」。

縁側でギターを弾く父親を、犬や弟らが見つめている日常の一瞬の光景を写したもので、それぞれの目線などが面白いとして評価された。

今回の文化祭には、全国から300点以上の作品が寄せられ、前澤さんの作品は最優秀賞のうち、文化庁長官賞に選ばれた。

前澤さんが本格的に写真を始めたのは高校に入ってからで、現在は写真部で活動している。

日常生活の中でもカメラを持ち歩き、数多くの作品を撮影してきたことが、今回作品を撮影するきっかけになったという。

今後は、秋に開かれる長野県高等学校写真展にも、作品を出品するという。 -

三峰川サマーピクニック2009

水と緑に触れ合うイベント、三峰川サマーピクニックが、9日、伊那市長谷の美和ダムで行われた。

三峰川サマーピクニックは、ダムが果す役割を理解してもらうとともに、上流域と下流域の住民の交流の場にしようと開かれていて今年で18回目。

長谷の美和ダムと、高遠町の高遠ダムで交互に行われていて、今年は美和ダムが会場となった。

毎年恒例となったEボート大会には、9チーム90人ほどが参加した。

この大会は全国大会への予選も兼ねていて、参加チームは声を出し、息を揃えてEボートをこいでいた。

湖では、ボートに乗っての湖上巡視や、カヌー、水上自転車など様々な体験イベントが用意され、親子連れなどが水の感触を楽しんでいた。 -

瑞雲水墨画会箕輪教室作品展

瑞雲水墨画会箕輪教室の作品展が、南箕輪村の大芝の湯で開かれている。

大芝の湯ロビーには箕輪教室に通う11人の作品、16点が展示されている。

瑞雲水墨画会箕輪教室は、駒ヶ根市の水墨画家、下平瑞雲さんが主催していて、月2回箕輪町内の公民館で教室が開かれている。

今年で箕輪教室ができて10年を向かえたことから、より多くの人に作品を見てもらおうと、初めて大芝の湯で作品展を開いた。

県内の風景や草花が題材となっていて、水墨画を始めたばかり人や10年以上学んでいる人まで、それぞれ、個性のある作品を出展している。

ある会員は「水墨画は、紙と墨があれば誰でもできる。一人でも多くの人に興味を持ってもらいたい」と話していた。

この瑞雲水墨画会箕輪教室の作品展は、大芝の湯で31日(月)まで開かれている。 -

西町伊那部で納涼祭

夏の日の夕方を住民に楽しく過ごしてもらおうと、伊那市西町の伊那部の納涼祭が、9日夜行われた。

9日夜は、伊那部集会所周辺に会場が設けられ、アコーディオン演奏による歌声喫茶など、様々なイベントが行われた。

伊那部では、18年にわたりお盆に納涼祭を行っていたが、参加できる住民が限られている事などから、今回初めて、開催日時をずらしてお祭りを行った。

開催日時を変更したことが、功を奏したということで、例年より多い住民220人ほどが祭りを楽しんだ。

会場には、わたあめなども用意され、子ども達が列を作っていた。

町総代の唐木祐一郎さんは、「子どもから大人まで、様々な人がより参加しやすいイベントにしていきたい」と話していた。 -

泥の中でスポーツ べとリンピック

泥の中でスポーツを楽しむイベント、べとリンピックが8日、南箕輪村田畑の田んぼで開かれた。

この日は村内外から7チームおよそ50人が参加した。

泥の中で思い切りスポーツを楽しんでもらおうとNPO法人南箕輪わくわくクラブなどが開いた。

6人1組で試合を行うソフトバレーや、泥の上に立てられた旗を取り合うビーチフラッグなどが行われ、参加者が泥まみれになりながら楽しんだ。 -

カブトムシ採り体験

伊那市西箕輪の、みはらしファームで8日、かぶと虫採り体験が行われた。

夏休み中の子どもたちに楽しんでもらおうと、みはらしファームが企画したもので、今年で3年目。

みはらしファーム内に設けられた、かぶと虫牧場を訪れた親子連れは、大きなカブトムシを探してはケースに入れていた。

カブトムシをつかまえようとしても、なかなか木から離れず、

悪戦苦闘している子供もいた。

みはらしファームのカブトムシ採り体験はオスメスのペアで持ち帰りとなっていて料金は300円。

期間は13日木曜日までを予定していて体験ができる時間は午前10時と午後1時半の2回、いずれも1日先着30名でカブトムシがなくなり次第終了。 -

ながたの湯リニューアルオープン

箕輪町の日帰り温泉施設ながたの湯が8日、リニューアルオープンした。

この日は記念式典が行われ、テープカットでリニューアルオープンを祝った。

ながたの湯は今年開業10周年を迎え、これまで以上に利用者が過ごしやすい温泉施設にしていこうと改修工事が行われた。

利用者のおよそ7割が女性客ということで「女性にやさしい施設」をコンセプトに改修したという。

全面改築の露天スペースにはこれまでの浴槽に加えて浅い浴槽を新設した他、ウッドデッキも新設され、景色が楽しめるようになっている。

また女湯の洗い場が5つ増設された他、女子更衣室のロッカーが40人分追加されるなど、ゆったりできるスペースが作られた。

日帰り温泉ながたの湯は、大人500円、小学生以下300円で午前9時45分から午後9時30分まで営業。 -

グレイスフル箕輪で夏祭り

箕輪町の老人福祉施設グレイスフル箕輪で8日、夏祭りが開かれた。

夏まつりは、利用者やその家族に祭りの雰囲気を楽しんでもらい、また、地域に開かれた施設にしようと、毎年開かれている。

祭りの雰囲気を味わってもらおうと、焼き鳥やラーメン、ヨーヨーすくい等の店が出され、訪れた人たちを楽しませていた。

また、演芸発表では、手品や踊りの愛好家の発表が行われた。

このうち、初めて祭りに参加した、信州豊南短期大学津軽三味線部のメンバーは、祭りにちなんだ曲や、津軽じょんがら節など4曲を披露した。

会場からは、手拍子とともに、掛け声も飛んでいた。 -

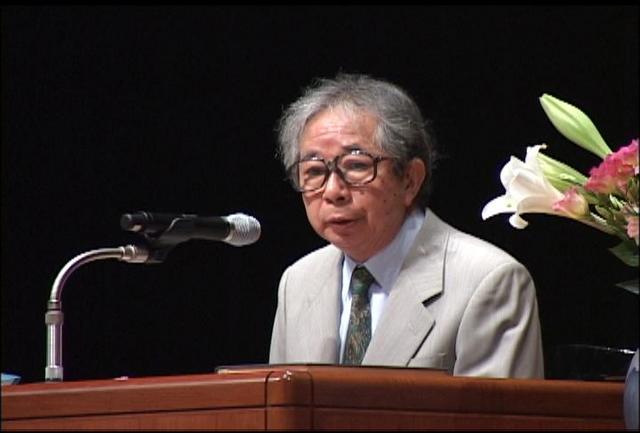

直木賞作家 井出孫六さん講演

直木賞作家 井出孫六さんによる、中国残留邦人についての講演会が7日、伊那市の伊那文化会館で開かれた。

講演会は、長野県シニア大学伊那学部の、特別公開講座として開かれた。

井出さんは、長野県佐久の出身で、中国残留邦人についてのルポや、小説を多く手がけている。

講演の中で、井出さんは、「満州事変が起きた1931年、9月18日を知っている日本人はほとんどいない。しかし、中国では、日本が侵略戦争を始めた日として、園児までもが知っている。この認識の差は、とても心配な事だ」と切り出した。

終戦後、引き上げが始まり数年で100万人ほどが日本にもどったが、中国との国交を断っていたため、多くの日本人が、中国に残されたという。

井出さんは、「日本政府は、積極的に動かなかった。7年以上の行方不明者は、戸籍から除籍しても良いという法律が制定され、中国にのこされた日本人は戸籍から除外された。国が法律的に、残留邦人を殺してしまった。」と話した。

そして、いまだ、300人近くの日本人が帰れずにいることや、2世3世の問題があることにも触れ、「1948年に制定された世界人権規約に記されているように、全ての人は祖国に帰る権利がある」と話していた。 -

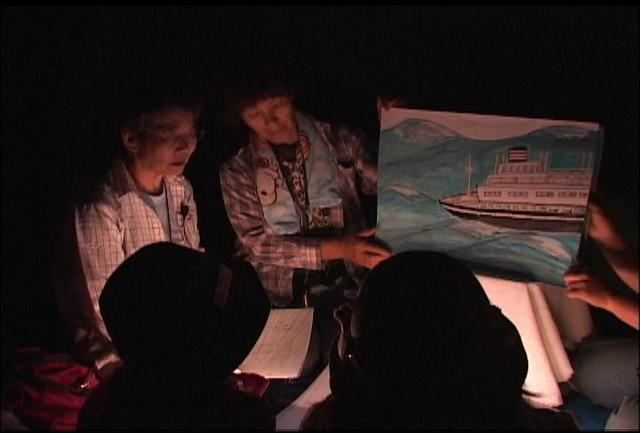

ガールスカウトキャンプで戦争体験の紙芝居

伊那市などを中心に活動するガールスカウト長野26団は、小黒川キャンプ場でキャンプを行っている。

12日は、子供達に戦争体験をまとめた紙芝居が披露された。

手作りの紙芝居を披露したのは、団長の木部則子さん、72歳。

木部さんは、戦時中、朝鮮半島ですごし、小学3年生のときに愛知県で終戦を迎えた。

体験したことを子供達に伝えようと、自分自身をモデルにした「のーこ」という女の子を主人公に紙芝居を手作りし初めて披露した。

終戦前、愛知県では、東南海地震と三河地震が続けて発生し、木部さんは、この二つの大きな地震を体験した。木部さんは「地震があるので、空襲がきても、防空壕に入る事が出来ないんです。防空壕に入ったら、地震でつぶされてしまうかもしれないから。本当に恐ろしかった。」と紙芝居に合わせ体験を話した。

キャンプには、5歳縲恪mZ生まで、13人が参加していて、静かに耳を傾けていた。

紙芝居は、小黒川キャンプ場近くの天狗の舞台で披露され、木部さんが用意した蚊帳の中で、静かな時間が流れていた。 -

伊那西高生と園児が交流

伊那市の伊那西高校の生徒は5日、西春近北保育園の園児と水遊びなどを通して交流した。

5日、西春近北保育園を訪れたのは、伊那西高校で保育の授業を受けている生徒と、地域交流をしているクラブの生徒12人。

生徒らは、夏休みを利用して保育園児との交流をしていて、園児の世話をしたり、一緒に遊んだりしながら、6日間を過ごしている。

5日は、保育園のプールの日で、園児達は高校生とジャンケンをしてもらって遊んでいた。

ある高校生は「園児一人一人、仲良くなるコツが違うので難しいけれど、そこが楽しい」と話していた。

篠田千栄子園長は、「昔にくらべ様々な年齢の人と接する機会が少なくなっているので、園児にとって楽しい思い出になると思う」と話していた。

西春近北保育園では7日、高校生と一緒に誕生日会を開いた。 -

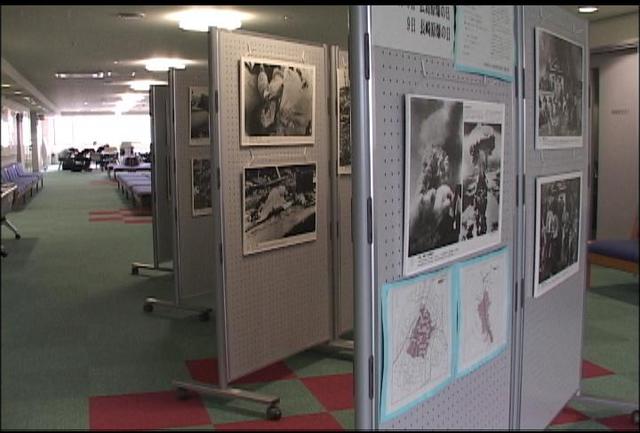

原爆パネル展

伊那市の原爆パネル展が16日まで、いなっせ5階で開かれている。

市民に戦争の痛ましさや恐ろしさを感じてもらおうと開き、市が保管しているパネル34点を展示している。

市によると、これまでこのパネル展は市役所で開いていたが、多くの人に見てもらう機会をつくりたいと今年は初めていなっせで開いたという。

会場には、平和や原爆について感じたことを寄せるメッセージボックスも設置されている。 -

ヒロシマ原爆投下の日

市民が黙とう

64年前の8月6日、ヒロシマに原爆が投下された。

6日朝、伊那市民らが丸山公園に集まり、黙とうを捧げた。

原爆が投下された午前8時15分、サイレンの音に合わせて参加者が黙とうした。

この伊那市民平和のつどいは、子どもたちに核兵器の無い平和な社会を竏窒ニ、非核平和都市宣言をさらにすすめる伊那市民の会が毎年開いている。

平和の会運営委員長の建石繁明さんは式典の中で、「核大国アメリカのオバマ大統領による核兵器廃絶目標の演説は、世界的な動きを作りだしている。この流れを推進するには被爆国日本の運動が大切」と話した。

非核平和都市宣言をさらにすすめる伊那市民の会の初代運営委員長を務めた川本浩一さんは、広島県呉市に海軍で駐屯し、原爆投下後、市内に家族を探しに行って被ばくし、がんのため平成4年に64歳で亡くなった。

浩一さんの妻博子さんは、浩一さん亡き後も23年間欠かすことなく、この式展に出席している。博子さんは、「常に平和で皆が本当に幸せになれる世界になってほしいというのが私の願い」と話していた。

参加者は黙とうの後、64年前から絶やされることなく燃やされているヒロシマの原爆の火に向かい花を捧げていた。 -

反核・反戦・平和のつどい

長野県教職員組合上伊那支部主催の「反核・反戦・平和のつどい」が6日、伊那市のいなっせで開かれた。

同支部が27年前から開いているもので、上伊那支部執行委員長の浦野 憲一郎さんは、「教え子を再び戦場におくるなという不朽のスローガンのもと、平和への誓いを新たにしたい」とあいさつした。

平和のつどいでは、赤穂中学校の生徒が、詩の朗読や平和に関する歌の発表をした。

また、チェルノブイリ原発事故の被害が残る地域で救援活動を行っている、松本市在住で日本チェルノブイリ連帯基金事務局長の神谷さだ子さんが講演した。

神谷さんは、ロシアとポーランドの間にあるベラルーシ共和国での写真を見せながら現状を説明した。

白血病に似た病気により子どもを亡くした女性のほか、現在のチェルノブイリ原発の写真を見せ、事故後も復旧が進んでいない様子を紹介していた。

神谷さんは、「日本の原子力発電施設も老朽化が進んでいる。原発の処理をどのように行っていくのか見ていきたい」と話していた。 -

全県に今年初の食中毒注意報

長野県は5日、今年初めての夏期食中毒注意報を全県に発令した。

県では、気温・湿度とも高い条件が続いて食中毒の原因になる細菌が非常に増えやすくなっているとして、調理の前には石鹸で手を洗う、購入した食材はすぐに冷蔵庫に入れる、調理するときは中まで充分火を通すことなどを呼びかけている。 -

南箕輪村西部保育園に生ごみ処理機設置

南箕輪村西部保育園に、生ごみを肥料にする生ごみ処理機がこのほど設置された。

これは、南箕輪村の環境保全事業の一環で設置されたもので、村内の保育園では初の設置となった。

処理機は、生ゴミを発酵させて肥料にするバイオ方式で、1日最大10キロの処理能力がある。

4カ月1万4千円で生ゴミの量を15分の1にすることができる。

現在西部保育園では給食やおやつの残飯など、1日に8キロの生ゴミが出ているということで、処理機の効果が期待される。

村では、西部保育園をモデル園として位置づけ、ほかの園での導入を検討していきたい竏窒ニしている。 -

陸上自衛隊が伊那市内で行進訓練

10月に県の総合防災訓練が伊那市で行われることを受け、陸上自衛隊松本駐屯地の第13連隊が5日、伊那市内で行進訓練を実施した。

13連隊第1中隊の約40人が迷彩服に実弾を抜いた小銃などを装備して、伊那市長谷の黒河内から伊那市役所までの約20キロを歩いた。

第1中隊は、南信地区で大規模災害などが発生し出動の要請があった場合、最初に派遣される部隊となっている。

行進訓練は、担当地区の状況を把握することなどを目的に実施している。

伊那市内で行った重装備での行進については、共産党、社民党、市民団体などから反対する声もあった。

県の総合防災訓練には、この日行進訓練をした第1中隊が参加する予定。訓練は10月25日、富士塚スポーツ公園などで行われる。 -

南アで高山植物保護パトロール

南アルプスの高山植物の保護を呼びかけようと5日、標高2032メートルの北沢峠で啓発活動が行われた。

南信森林管理署や市町村の職員でつくる高山植物等保護対策協議会の活動で、保護を推進するため8月1日から15日を「高山植物等保護パトロール強化期間」と位置づけ、期間中、山に登りながら啓発活動を行う。

この日は協議会のメンバー16人が参加しチラシやティッシュを配った。

南アルプスでは、昨年度登山者による踏み荒らしの被害が7件、高山植物の摘み取り被害が3件、禁止区域への侵入が19件確認されている。

参加者らは、チラシやティッシュを配りながら頂上まで登り、仙丈小屋で一泊して6日下山するという。 -

カメリポ

手筒花火カメリポ

L 箕輪町

○R 夏の夜空を彩る花火。

今年も箕輪手筒会による手筒花火が25日、天竜公園で行われました。

みのわ手筒会はまちづくりの活性化につなげとうと平成14年に発足しました。

会員40人のうち4人が女性です。

このうち今年で会に入り6年目の向山恵さん。

向山さんは、手筒会のメンバーがハッピを着ている姿に憧れて会に入りました。

VTR思い

花火大会当日、悪天候の中準備が進められていました。

唐澤会長VTR

心配された雨もあがり花火大会が始まりました。

天竜公園では仕掛け花火など9つのプログラムが行われ、訪れた人たちは花火を楽しんでいました。

最後は、手筒花火で締めくくりです。

向山さんも男性に交じって花火を上げます。

また向谷さんは手筒花火を通して多くの人達に笑顔や感動を与えていきたいと話していました。 -

【カメラリポート】カブトムシ採り名人 森登美男さん

少年のように山を駆け回る伊那市東春近の森登美男さん(69)。カブトムシを趣味で採り初めて40年。地元東春近のカブトムシ採り名人だ。

-

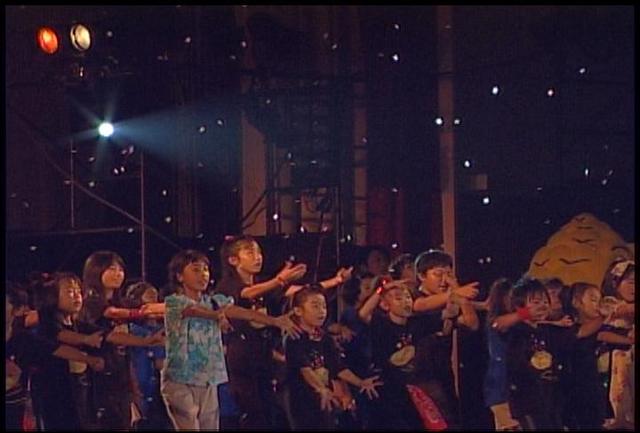

子ども地球サミット・エコロジーミュージカル

子ども地球サミットのメーン行事、ミュージカル「ボーダレス縲怩サれがホタルのキモチ」が2日夜、南箕輪村の南箕輪小学校体育館で上演された。

ミュージカルには、社会人や大学生などの役者10人と国内外の子どもたち約80人が参加し舞台を盛り上げた。

スト竏茶梶[は、戦争に行ったまま帰ってこない息子の生存を信じ続ける老婆が、戦後60年経ち大芝高原で再会するというもので、エコ活動も信じて続けることがやがては地球を守る大きな力に繋がるというメッセージが込められている。

また、一人ひとりのエコ活動の実践が輪を広げ、国や地域など関係なく「ボーダレス」に広がることが大切と訴えていた。

ミュージカルの中で、地球サミットに参加した子ども達がグループ毎に考えた「エコ宣言」を発表した。

会場には約900人が訪れ、地球を守るエコへの思いを新たにしているようだった。

また一夜明けた3日、地球サミットに参加した子どもたちは、大芝高原に桜の木を植樹した。

桜は、子どもたちが再び南箕輪村を訪れた時にミュージカルを思い出してもらえるようにと植えられた。

ある小学生は「友達がたくさんでき楽しかった。また来年も参加したい」と話していた。 -

南ア遭難救助隊員を委嘱

南アルプスで遭難防止活動などを行う救助隊員の委嘱が3日、伊那市役所で行われ、南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協議会長の小坂樫男市長が、新たに救助隊員に加わる二人に委嘱状を手渡した。

委嘱されたのは、伊那市の宇治田直弘さんと加藤知樹さん。

協議会では、南アルプスの北部、塩見岳からのこぎり岳までの遭難や事故に対応するため救助隊を設置している。

小坂市長は「南アルプスは幸いなことに遭難などの事故が少ないが、中高年の登山などが増えている。いざという時のために備えてほしい」と話した。

現在、伊那市内では78人が救助隊員として活動している。

二人は今後、訓練を重ね緊急時に備えるという。 -

伊那まつりで偽造紙幣

2日夜開かれた伊那まつり花火大会の会場で、偽造紙幣が使用される事件が発生した。

伊那署の発表によると、2日夜と3日、伊那市内に住む2人が5千円札の偽装紙幣合計3枚を持参し伊那署に届け出た。

伊那まつり花火大会の会場で露店からつり銭として受け取った客と、露天商経営者が偽造紙幣に気付き届け出た。

偽造された5千円紙幣は、透かしがなく赤みがかかった色をしていて、3枚とも記番号が同じという。

伊那署によると、偽造紙幣はそれほど精巧なものではなく、明るい場所で確認すればすぐに偽造だと分かるという。

同様の事件が松本ぼんぼんの祭り会場でも発生していて、伊那署では松本市のものと関連性を含めて捜査する方針。

また、祭り会場で買い物をした人は確認をするよう呼びかけている。 -

富県のコワイ夜

ろうそくの明かりで怪談

伊那市の富県ふるさと館で29日夜、怪談を語る催し「富県のコワイ夜」が開かれた。

この催しは、夏休み中の小学生の居場所づくりとして行っている富県こどもおいで塾の一環として、富県公民館が開き、約50人の小学生やその保護者が集まった。

話をしたのは、読み聞かせのボランティアグループ「伊那おはなしの会」のメンバーなどで、日本や外国に伝わる怪談を披露していた。

暗くした会場には、ろうそくが灯されたほか、廊下には赤い照明をつけるなどの演出がされていた。

集まった子どもたちは、雰囲気たっぷりの語りに耳を傾け夏の夜を楽しんでいた。 -

長野県の遺跡発掘展

遺跡発掘の調査成果を公開する長野県の遺跡発掘展が30日から、伊那市の伊那文化会館で始まる。

この展示会は、長野県埋蔵文化財センターの速報展として開く。

昨年度、長野県内で行われた発掘や整理調査のうち10遺跡の出土品331点を展示する。

見どころは、中野市の柳沢遺跡で新しく見つかった弥生時代の銅戈と銅鐸。銅鐸は青銅製で、祭りで使われたという。銅戈も青銅製の祭りの道具で、一部が出土した。

このほか土器や石器などがあり、飯田市の遺跡なども紹介している。

同展は8月23日まで。関連イベントとして遺跡調査報告会と講演会が8月1日午後1時から開かれる。 -

箕輪町消防団県出場激励会

箕輪町消防団第6分団は、ポンプ車操法の部で8月2日に開かれる県大会に出場する。

29日、箕輪町の長岡グラウンドで激励会が開かれ、箕輪町の代表として出場する長岡区と南北小河内区の第6分団のメンバーがポンプ車操法を披露した。

町消防団は、19日に伊那市役所で開かれた上伊那消防ポンプ操法大会のポンプ車操法の部で、出場チーム中唯一減点なしという好成績で優勝し、県大会出場を決めた。

平澤豊満町長は「日ごろの練習の成果が発揮できれば優勝も期待できる。頑張ってください」とメンバーを激励した。 -

外国籍の人対象に履歴書の書き方・面接講習会

外国籍の人たちを対象にした履歴書の書き方や面接の受け方の講習会が29日、伊那市役所で開かれた。

この講習会は、仕事を探している外国人を支援しようとNPO法人伊那国際交流協会が開いた。

講習会にはブラジル国籍の男性4人と女性1人の計5人が出席した。

講習会ではまず、行政書士から正しい履歴書の書き方について話があり、その後、実際に参加者が自分の履歴書を書いた。

講師は、「履歴書でまず大事なのは写真。髪型や服装など身だしなみに気をつけて撮ってください」と話していた。

また、「名前と住所など日本語で書けることが大事」とアドバイスしていた。

また面接では、日本は礼儀を大切にする国だとして、外見や受け答えで印象を良くし、面接中は腕や足を組んだりしないことなどをポイントに挙げていた。

伊那国際交流協会によると、景気の悪化による派遣切りなどで就職に関する相談が増える一方、就職活動に関する知識を知らない外国人が多くいるのが現状だという。

協会では就職相談のほか、このような講習会など外国人の再就職をサポートする体制が必要だとしている。 -

富県公民館で「夏休みおいで塾」

夏休み中のこどもが勉強などをして過ごす「夏休みおいで塾」が、伊那市富県のふるさと館で開かれている。

おいで塾は共働きなどで家に残されてしまう子どもたちが安心して過ごせるようにと企画されているもので、今年で2年目。

参加しているのは富県小学校の児童50人で、午前中は学校の先生のOBが日替わりで勉強の相談にのる。

勉強に集中する子、友達や上級生から教えてもらう子など、思い思いのペースで勉強を進めていた。

勉強の後は、子どもたちが楽しみにしているスポーツ。ホールで子どもたちは、卓球をしたりニュースポーツなどをして汗を流していた。

富県公民館のおいで塾は31日まで行われ、勉強以外にも料理をしたりマジックショーを楽しんだりするという。 -

さくらの里で夏まつり

伊那市高遠町の特別養護老人ホーム「さくらの里で」26日、夏祭りが行われた。

夏まつりは、利用者とその家族に楽しんでもらうとともに、地域に開かれた施設を目指し行っている。

毎年、地域の住民や高遠中学校の生徒がボランティアとして祭りを支えていて、高遠中学からは、福祉委員会のメンバーら17人が参加し、今年の祭りの運営を手伝った。

参加したある生徒は、「普段はあまり接する機会がないが、こういう機会を通してお年寄りと交流するのは楽しい」と話していた。

32/(火)