-

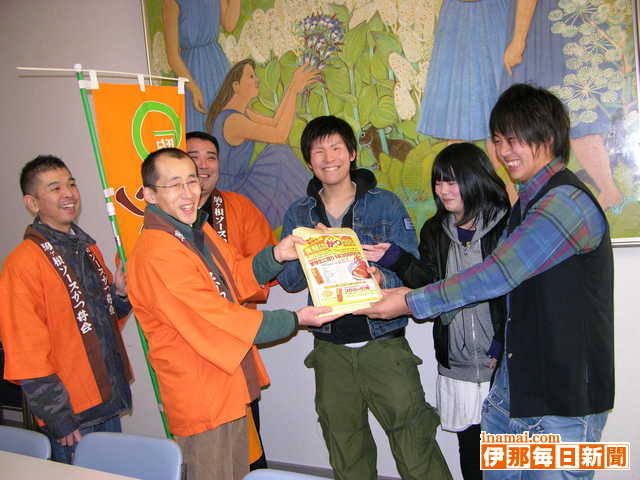

山車飾りクイズ抽選会

箕輪町木下の箕輪南宮神社祈年祭に奉納した山車飾りにちなんだクイズの抽選会が14日、神社の祭典準備室であった。初祭り実行委員長らが抽選し正解者464人の中から20人が当選した。

境内の一角にクイズのコーナーを設け、12、13日の祈年祭に訪れた人が応募した。クイズは、木下山車飾保存会(蟹沢廣美会長)が奉納した舞台の一つ「桜田門外の変」から出題。問題は「桜田門外の変の場面には人形が何体いるでしょうか?」。答えは3択で、正解は10体。

抽選者は実行委員長、山車飾保存会長、公民館長、常会長会長、町商工会南部支会長の代理で木下区区長代理の5人。応募箱を開けて正解を確認し、正解者の中から20人を抽選した。応募総数は507、正解464、不正解24、無効19だった。

実行委員長によると、「初日は雨だったが翌日はいい天気になったので多くの人が訪れた」といい、応募総数は昨年並み。町内のほか近隣市町村、遠くは東京都、福島県の人もいた。

当選者には商品券を贈る。町内在住者には木下区役場(木下公民館)に取りに来てもらう。町外者には郵送する。 -

西箕輪南部保育園で羽広の獅子舞と与地の伊那節

地域の伝統文化に触れ、後世へと引き継いでいってもらおう竏窒ニ、伊那市の西箕輪南部保育園(塚本晶子園長)の園児約60人の前で15日、西箕輪地区に伝わる伝統芸能「羽広の獅子舞」と「与地の伊那節」が披露された。

約400年の歴史を持つ羽広の獅子舞は、西箕輪羽広地区で引き継がれてきた地域の伝統芸能。また、「与地の伊那節」も、西箕輪与地地区で300年近く踊り継がれてきた。 こうした伝統芸能は、各地区で保存会をつくり、親から子へと引き継がれているが、今回同園の保護者の中に各保存会の関係者がいたことから、公演が実現した。

この日は、羽広獅子舞保存会(城取誠会長)から4人、与地の伊那節保存会(伊藤千代春会長)から8人が参加し、最初に羽広の獅子舞が舞を披露。羽広の獅子舞は雌雄2匹の獅子が舞い合わせることで有名だが、この日は雄獅子のみが登場し、五穀豊穣(ほうじょう)や厄除け祈願などの意味を持つ5つの舞を園児らの前で舞うと、間近に迫る獅子の迫力に思わず「怖い」と目を閉じる園児もいたが、舞い終わると「すごかった」「面白かった」などといった声が溢れた。 -

信州大学農学部主査農場担当

宮田村北割

小田切宏志さん(43)

食や農について学ぶ学生らが集う南箕輪村の信州大学農学部。その一角に、地域の人たちに向けて農産物を販売する「生産品販売所」があるのを知っているだろうか竏秩B

置いてあるのは学生が現場実習の中で一生懸命に育ててきた作物や、現場実習をサポートする技術職員が丹精込めて育てた作物など。アスパラにシイタケ、カボチャにジャガイモ、リンゴ、ブドウ、米竏秩B季節に応じてさまざまな野菜や果物、花などが並ぶ。また、例年販売開始2日で売り切れてしまう農学部ブランドの「山ぶどうワイン」をはじめ、リンゴジュース、ジャムなどの農産物加工品も学生らが作ったものだ。

その管理担当となって3年、さまざまな工夫を凝らしながら販売、PRに励んでいる。

「学生さんも現場の職員も一生懸命作っている。品質だってほかに見劣りするとは思っていない。でも、まだまだ認知度が低いので、多くの人に知ってもらえるよう、少しずつ少しずつ工夫を重ねています」と話す。

◇ ◇

大学の事務職員になって25年。過去には国立信州高遠少年自然の家(現在は青少年の家)に出向したこともあったが、現在の仕事はほかの学部で経験してきた事務仕事とは異なる変わった仕事だ。

「でも、今の仕事が向いてるか向いてないかと言われたら、向いてるのかなと思いますね」と笑顔を見せる。

季節によって、収穫される作物はさまざま。その量も異なる。鮮度を失わないうちに、お客さんに買ってもらうため、即日販売を心掛けている。

昨年から始めたのは学部のホームページに学生の実習風景を掲載すること。学生らの普段の実習風景を見てもらうという試みで、自ら現場に出かけていって取材。それをホームページにアップする。 -

第22回伊那消防組合消防職員意見発表会

第22回伊那消防組合消防職員意見発表会(同消防組合消防本部主催)は15日、辰野町役場で行った。組合管内の4消防署から代表7人が出場し、日ごろの消防、救助活動で感じたことや、思っていることなどを題材に発表した。

最優秀賞は、「あの気持ちを忘れずに」と題して意見発表した辰野消防署の小沢克裕消防司令補(45)が受賞。このほか優秀賞は、伊那消防署の桜井英和消防副士長(32)、箕輪消防署の工藤健介消防副士長(30)が選ばれた。

小沢消防司令補は、消防組織の広域化や救急需要の増大など、消防を取り巻く環境が変化しても、「誰のため、何のために活動しなければいけないのかとの原点を忘れてはいけない」と強調。その目的意識を持ち、冷静に活動することが消防士の責務だと訴えた。

県内14消防本部の代表者が集まる県消防職員意見発表会が2月7日、野沢温泉村である。3回目の県大会に出場する小沢消防司令補は「自分の伝えたいことをみなさんに理解してもらえれば。緊張せず、臨みたい」と意気込みを語る。

最優秀賞の小沢消防司令補(中)、優秀賞の工藤消防副士長(右)と桜井消防副士長 -

箕輪町大出で大文字

箕輪町大出上村(わでむら)の住民たちは13日、大出コミュニティーセンターの西側の辻に「大文字」を立てた。

家内安全、無病息災、五穀豊穣(ほうじょう)などを祈る伝統行事で、箕輪町では同村と北小河内漆戸で行われている。箕輪町の無形民俗文化財。

大出上村では柱に、上から梅、竹、松の枝を縛りつけ、枝を巾着で飾った。柱の上部に3本の縄をつけ、「よいしょ」などの声とともに縄を引っ張った。住民たちは立ち上がった「大文字」を見上げ、お神酒で乾杯。「今年は巾着の数が多くて賑やかでいい」とそんな声も聞こえた。

立てられた「大文字」は20日朝に倒し、飾り付けた巾着を、各自家に持ち帰って玄関に飾る。 -

かさんぼこ」で無病息災

飯島町日曽利耕地(本田優総代、46戸)の正月の伝統行事「かさんぼこ」が13日夜、日曽利林業センター広場で行なわれた。地域の子どもや大人約50人が続々と集まり、1年間の無病息災を願った=写真。

「かさんぼこ」はしめ縄や門松など正月の飾りを燃やす「どんど焼き」同様の行事だが、形態が珍しい。朝から積み上げた正月飾りの山の中央に、高さ9メートルもある真竹を立て、先端に色紙を巻いた「「花」と呼ばれる竹串を70本取りつけた。

午後6時、正月飾りに点火、炎と煙りが中天に上り、正月飾りが徐々に崩れ落ち、点火から15分後に、ゆっくりと竹が倒れると、みな「花」を求めて群がった。

各家庭に持ちかえった「花」は厄除けとして玄関に飾る。 -

伊那消防組合07年の火災状況まとまる

07年に伊那消防組合管内で発生した火災件数は前年に比べて26件減の58件で、33件の火災があった1983年以来、24年ぶりに60件を切ったことがこのほど、同消防組合のまとめで分かった。火災発生件数は2年連続で減少している。死者は4人で前年比1人増、負傷者は5人で同比1人減だった。

火災の内訳は「建物」31件(同12件減)、「その他(廃材・枯れ草など)」16件(同15件減)、「車両」が8件(同3件増)、「林野」が3件(同2件減)。焼損面積は、建物1107平方メートル、林野17アール、車両9台。焼損棟数は全焼11棟など計39棟で20世帯、43人が被災した。

市町村別の発生数は、伊那市31件(同16件減)南箕輪村10件(同2件減)、箕輪町9件(同5件減)、辰野町8件(同3件減)だった。

原因は、「放火・放火の疑い」11件、「枯れ草焼き」6件、「たき火」5件、「たばこ」4件、「火遊び」4件、「電気配線・機器」4件竏秩B同消防組合によると06年現在、全国的に見て出火原因は、「放火」が10年連続で1位となり、「放火の疑い」を合わせると火災件数の約2割を占めるという。

伊那市狐島の曹洞宗龍光寺が全焼、焼死体が見つかった(07年5月30日) -

南箕輪村消防団・赤十字奉仕団出初式

南箕輪村消防団・赤十字奉仕団の08年出初式が13日、村民センターホールであった。団員は村民体育館前から役場まで市中行進し、役場駐車場で規律正しく堂々と行進して観閲を受け、式典に臨んだ。

唐木一直村長は、「安全確保は全村民の願い。その活動の重要性を深く心に刻み、一層精進されるよう期待する」と式辞を述べた。

宮島忠夫消防団長は、「昨年は大きな災害もなく火災発生件数も減少し、穏やかな1年を過ごせた。団員の置かれている立場はまだまだ厳しく、団員確保に全力で取り組む。救護、応急手当、火災予防の広報など自主防災組織と連携し日夜努力していく」。日戸陽子奉仕団委員長は、「さまざまな訓練を受け、地域のボランティア活動にも積極的に参加した尊い体験を大切に、人道、博愛の精神を深く心に刻み、地域に根ざした奉仕活動を切望する」と訓示した。定例表彰もあった。

出初式イベントで、消防団員によるはしご車や消防車両の展示試乗、菓子投げも役場駐車場であった。恒例の菓子投げには親子らが大勢集まり、団員がはしご車から投げる菓子を拾っていた。 -

箕輪南宮神社祈年祭

「御筒粥占」世の中は6分8厘

山車飾りも奉納

箕輪町木下の箕輪南宮神社祈年祭は12日宵祭り、13日本祭りの日程で、農作物の豊凶や世の中を占う「御筒粥」の神事や厄除け祈願祭などがあった。「御筒粥占」の結果、今年の世の中は6分8厘だった。木下山車(だし)飾保存会による町民俗無形文化財の山車飾りの奉納もあり、多くの参拝者でにぎわった。

山車飾りの舞台は、「ねずみと米俵」「義経の弓流し」「桜田門外の変」「大石良雄 妻子との別れ」。小学生のスマイル山車くらぶは「ねずみの嫁入り」。今年は木ノ下駅前に「信玄と由布姫」も展示した。13日、境内で鑑賞会もあった。

「御筒粥占」の結果は次の通り。

▽苗代=極上▽早生大麦=上▽大麦=上々▽早生小麦=中▽小麦=上▽早生稲=極上▽中生稲=中▽晩生稲=下▽ソバ=上▽大豆=下▽モロコシ=上々▽アワ=上▽小豆=下▽たばこ=中▽サツマイモ=極上▽ジャガイモ=上々▽ニンジン=上▽ゴボウ=下▽大根=中▽カブナ=下▽ナス=上▽キュウリ=中▽トマト=上▽ネギ=中▽タマネギ=極上▽白菜=上々▽キャベツ=中▽蚕=下▽クリ=中▽リンゴ=下▽ナシ=中▽カキ=上々▽春気候=上々▽夏気候=中▽秋気候=上▽冬気候=下々▽世の中=6分8厘 -

みはらしファームで五穀豊穣を願ってホンダレ様を飾り付け

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームは13日、五穀豊穣を願う小正月の伝統行事「ほんだれ様」を園内とれたて市場前に飾り付けた=写真。

かつては多くの家庭で小正月に飾っていたほんだれ様。その名前は「穂垂れ」に由来しており、米やアワ、ヒエなど、同地域で作られていた穀物の穂が垂れた様子を見立てている。

この日は同ファームのスタッフらが朝から集まり、事前に山から採取しておいた直径5センチほどの白木(コシアブラ、クルミ、カエデなど)を、約30センチ幅に切り、その木の半分だけ皮を削り、御幣約80本を作成。それを薪(まき)束に差し込まれた約4メートルのナラの木に、一つひとつ飾り付けた。

「何をやっているのですか」と、尋ねる観光客も多く、スタッフはほんだれ様の由来や意味などを丁寧に説明していた。

ほんだれ様は20日まで飾り、同日の午後1時から開くどんど焼きで焚(た)き上げる。 -

赤穂中同年会が設立総会

1982(昭和57)年度に赤穂中学校を卒業した男性の同窓会員らが今年厄年を迎えるのを機につくる赤穂中卒業生の同年会「57さくら会」(松井秀之会長)の設立総会が12日、駒ケ根市の文化会館で開かれた。卒業生403人のうち247人が出席し、懐かしい校歌を歌って会の設立を祝った=写真。松井会長はあいさつで「厄年を迎え、人生の大きな節目としてここに会を設立する。向上進取の気持ちを持ち続けること、責任を持つこと、感謝と恩返しの大切さを忘れず、地域の発展に貢献していこう」と呼び掛けた。

総会後に開かれたパーティーでは、出席者らが久しぶりに会った友人らと笑顔で昔話に花を咲かせるなど、恩師らも交えて旧交を温めた。

総会に先立ち、厄除けと物故者8人の慰霊の法要が市内の安楽寺で行われた。

同会は記念事業の一環として昨年12月、馬見塚公園内の児童遊園地に屋外用ソーラー電波時計1台(設置費込み約12万円)を寄贈したほか、同窓生が卒業した赤穂小、赤穂東小、赤穂南小、赤穂中には、それぞれ玄関用掲示板1台、パソコン用プリンター2台、綱引きの綱1本、折りたたみ式パイプいす24脚を贈った。いずれも約10万円相当。5月には駒ケ根高原一帯の清掃ボランティアも行う予定。 -

高遠町藤沢荒町で山ノ神講

伊那市の高遠町藤沢荒町で13日、「山ノ神講」があった。手作りの弓で矢を放ち、五穀豊じょうを願った。昨年まで男性のみに限られていたが、人口減で女性が初めて加わり、にぎやかな祭事となった。

荒町の貴船神社近くのほこらに、林業や農生産をはじめ、衣食住の守護神である「大山祇命(おおやまつみのみこと)」が祭られている。

講員数は10戸。男性がヨウズミの木で弓を、ススキで約40本の矢を作ってから、ほこらに出向いた。

参拝してお神酒を飲み、講員8人が「恵方(あきのかた)」の北北西に向けて数本ずつ矢を放った。

参加した講員のうち女性が半数を占め、男性から弓の引き方を教わりながら「当たーりー」の声とともに矢を飛ばした。

そのあと、講宴でいも汁などを味わった。

荒町には4つの「山ノ神講」があったが、現在は2つ。1912年からの記録が残っているが、別の山ノ神講の記録から江戸時代末期から続いているのではないかという。 -

JC新春会員大会

伊那青年会議所(JC)の新春会員大会が12日夜、伊那市内であった。会員ら約80人が出席。08年度の事業発表などがあり、1年のスタートを切った。

唐沢幸利理事長は「自分たちの価値観を磨き、正しい判断基準を持って、豊かな社会の実現に向けたい」とあいさつ。

スローガンに「一所懸命!まもろう地球、つくろう未来竏鋳n域のみんなで勇気ある一歩を踏み出そう、世界が変わる夢を見ながら」を掲げ、重点活動として▽地球環境問題対策の実践▽住民と企業が主体となって行政との協働による地域づくりを進めるためのローカルマニフェスト推進運動の実施▽食に感謝する心、他国を思いやる心をはぐくむ魅力ある人材育成竏窒ネどを挙げた。会員は伊那市、箕輪町、南箕輪村の52人。 -

還暦祝実行委員会第1回

箕輪町の08年還暦祝実行委員会は10日夜、第1回会議を町文化センターで開き、役員と開催日などを決めた。

今年の還暦祝は3月2日、伊那プリンスホテルで開く。対象は1948年4月2日から49年4月1日までに生まれた町内に住所を有する人で、学年を基本とする。07年11月19日現在の対象者は483人(男性238人、女性245人)。

実行委員は80人。委員長は荻原利一さん。今後、役員会と実行委員会で詳細を決める。 -

仲仙寺「仁王門」本体完成 春にはしゅん工

老朽化に伴う1世紀ぶりの建て替え工事を進めている、伊那市西箕輪羽広の天台宗「仲仙寺」の仁王門の本体がこのほど、完成した。門は県宝である木造金剛力士像を安置するもので、07年8月から改築工事を進めてきた。あとは門に彫刻を取り付け、道路整備を終わらせ、4月までにしゅん工させる予定だ。

05年に県宝の指定を受けた金剛力士像は、室町時代の主流仏師の作。明治中期の建立と推定される仁王門は、これまでに改修を繰り返したが、雨漏りなどによる像への影響を心配し、06年春に総代会で新築にすることを決めた。事業費は檀家450戸を中心とした寄付で約4千万円。

新しい門は木造の本格的な一層式楼(ろう)門。かわらぶきだった屋根は、銅板ぶき屋根の入母屋作りとなり、規模はこれまでとほぼ同じの幅7メートル、奥行3・6メートル、高さ7・3メートル。また、門と参道の石段などを元の場所から南側へ2・4メートル移動した。

師田香雪住職は「県宝の仁王さまにふさわしい立派な建物ができた。先輩方が約500年間守ってきた仁王さまをこれからは新しい門で守り、後世につなげていきたい」と話している。

今後は総代会を中心に組織する建設委員会が門の完成を祝い、春から秋の間に「落慶法要」を開く予定だ。 -

上伊那教職員美術展 ベル伊那14日まで

第34回上伊那教職員美術展が12日、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで始まった。小、中学校の美術科担当教諭らでつくる上伊那美術教育研究会(酒井照明会長)の主催。14日まで。

20縲・0歳代の会員30が一人、1、2点ずつの計40点の絵画やデザイン画、石こう像などを出品。夏の研修会や教職の合間をぬって制作した力作が並ぶ。会場には児童や生徒らが多く訪れている。

作品は油彩や水彩などで描かれた風景画や人物画のほか、コンピューターを使ったデザイン画などジャンルは幅広い。今回は工芸作品にも力が入り、シカを題材に鍛金した高さ1・8メートルほどの大作などが目を引いている。

会員の一人、亀井政昭教諭(伊那養護学校)は「私たちが日ごろ取り組んでいる成果を足を運んで見てもらえるとうれしい」と来場を呼び掛けている。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時30分まで)。 -

かま塾で小学生が凍りもち作り

南箕輪村神子柴の小・中学生を対象にした「かま塾」で12日、凍りもち作りがあった。小学生4人が参加し、地域のボランティアと一緒にもちをつき、切ったもちを障子紙で包むなどした。

「凍りもちは、戦前は子どものおやつだった。昔のことを子どもたちに伝えたい」と、昨年から年間計画の中に取り入れている。

うすと杵で子どもたちも順番に5升のもちをつき、伸したもちを冷ました後に長方形に切り、1つずつ障子紙で包んだ。

6つずつひもで縛ったもちは、3月ころまでボランティアの家の軒先につるし、凍りもちが出来上がったら、かま塾で食べるという。

この日は凍りもち作りのほか、小正月行事で、カヤの先にもちをつけて稲穂も作った。子どもたちは、たこ作りやこま回し、羽根つきなど正月遊びもし、皆でついたもちも、あんこときなこで味わった。 -

公正な入札を実現する伊那市民の会、住民訴訟提訴へ

伊那市の土地開発公社の入札方法の不当性と、土地開発公社に、公金を支出する市の責任を問う住民監査請求を求めた「公正な入札を実現する伊那市民の会」(若林敏明代表)は11日夜、緊急総会を開いた=写真。集まった25人の請求人に対し、若林代表が2件の住民監査請求が却下されたことを報告。今後の方針について検討した結果、今回の却下を不服として伊那市長である小坂樫男氏を相手取って住民訴訟を提訴し、損害賠償などを求めていく方針を固めた。伊那市で住民訴訟が行われるのは初めて。若林代表は「改めて身の引き締まる思い。訴訟の必要性もみんなで確認できた。訴訟によって事実が解明されることが公正な入札制度が実現される一歩」と語った。

提訴は伊那市に対して求めた住民監査請求に絞る方針で、今後は、市に対する監査請求で請求人となった149人全員に訴訟に参加してもらうことを目指す。18日までに委任状を集め、予定では22日に訴訟を提出する。

この日、若林代表は「残念な報告をしなければならない」として、2件の請求が却下となったことを報告。「見積もり入札とは何なのか、依然して不透明のまま。公正で適正な入札のためには、過去もうやむやにせず、正していくことが必要ではないか」と訴えた。また、同会の代理人である松村文夫弁護士は「公社はともかく、市の違法、不当については監査もせず、門前で却下するのはひどい。裁判は公判廷で行われるため、今度は相手も言い分を出さなければならなくなる。正々堂々と訴訟をやるべき」とした。 -

高遠さくらホテル写真コンテスト受賞者決定

高遠さくらホテルが昨年2縲・2月に募集していた写真コンテストの受賞者が決まった。

同コンテストには高遠さくらホテル近辺を撮影した作品約30点の応募があり、その中から特選1点、支配人賞2点、ホテル賞5点が選ばれた。

特選を受賞した向山世男さんの「そば畑とさくらホテル」は、一面に白い花の咲くそば畑の奥に、深緑の山を背に高遠さくらホテルが建っている。

受賞者には無料宿泊券(特選)、無料食事券(支配人賞、ホテル賞)が贈られる。また応募作品は高遠さくらホテルのロビーに展示されている。

受賞者は次のみなさん

▽特選=向山世男さん▽支配人賞=牧野翼さん、北村顕彦さん▽ホテル賞=伊籐光広さん(2点)、北村顕彦さん(2点)、加籐平治さん竏秩B -

高遠、長谷地区交通安全祈願祭

高遠地区交通安全協会(長谷地区も含む)は12日、交通安全祈願祭を伊那市高遠町の鉾持神社で開いた。会員や伊那警察署員など約40人が参加した。代表者たちが玉ぐしを奉てんするなどして今年一年間の交通安全を祈った。

高遠地区交通安全協会の前田茂会長は「昨年は目標としていた交通死亡事故ゼロを達成できた。今年も同様の目標を掲げていきたい」とあいさつした。

最後に、車で足を運んだ出席者もいることから、お神酒(みき)の代わりに甘酒で乾杯し、祈願祭を締めくくった。 -

チームそよかぜ「ベトナムの小学校に教科書を届けよう」プロジェクト

チャリティバザー2月10日開催箕輪町の住民を中心とした有志の組織「チームそよかぜ」は、「ベトナムの小学校に教科書を届けよう」プロジェクトの支援金を集めるため、2月10日にチャリティバザーを開く。9日、第2回実行委員会を町福祉センターで開き、組織編成やバザーについて協議した。

「チームそよかぜ」は、さまざまな支援活動などに取り組もうと有志で組織。第1回プロジェクトは、ホーチミン市に日本人が設立した「セント・ビンソン・チャリティ小学校」に教科書を届ける。生徒130人分の教科書代として8万円を目標に支援金を集め、2月16日からチームのメンバーがベトナムを訪問し直接届ける。

プロジェクト長は、同小学校の支援に関わっている戸田真理子さん。サブプロジェクト長は高橋敏さん。

支援内容は、教科書代のほか、ボールペンや絵本を届ける。絵本は、同校の児童が日本語の勉強を始めたことから、ひらがなの絵本を贈る。学校に「そよかぜ文庫」の名前で本棚を設置し絵本を所蔵してもらう。また、支援金が目標額を超えた場合は、遠方から通う児童が利用できるように自転車(1台4千円程度)も用意したいと考えている。

チャリティバザーは2月10日、松島仲町の雑貨店隣り「ぷち・らぱん どぅ」で開く。時間は午前10時縲恁゚後5時。ニット製品などを中心に寄付された品物を販売する。こんにゃく、卵、自然農産物などの販売、オークションも計画。ベトナム写真展、ビデオ放映もする。これから、メンバーが手配りチラシとポスターで、多くの人に足を運んでもらえるよう呼びかけていく。

今後、チャリティバザーへの提供品と、児童に贈るボールペンを募る。バザー品は家庭で眠っているシーツ、タオル、洗剤、米、農産物など。募集は2月6日まで。問い合わせはプロジェクト長の戸田さん(ぷち・らぱん内TEL70・8001)へ。

チームではホームページ(アドレスhttp://teamsoyokaze.jp)を開設した。ホームページ上で訪問報告も予定している。 -

受験生にソースかつ丼割引券

「頑張れ受験生! 受験にかつ(勝つ)キャンペーン」として駒ケ根ソースかつ丼会(下平勇会長、42事業所)は駒ケ根市内の中学校、高校に通う受験生にソースかつ丼の割引券が付いたキャンペーンチラシ約760枚を贈った。10日、下平会長ら4人が赤穂高校を訪れ「ソースかつ丼を食べて受験に勝ってください」と生徒会長の小池将さん(18)ら3人に定時制を含む同校3、4年生283人分の割引券を手渡した=写真。小池さんは「ふるさとの味をみんなでかみ締めて受験に勝ちます」と笑顔で礼を述べた。下平勇会長は「食材の値上がりで値段的には厳しいが、受験生を応援したい。頑張って合格してほしい」と激励した。駒ケ根工業高校にも同日、人数分の割引券を届けた。中学3年生には数日中に届けるという。

受験生が駒ケ根ソースかつ丼会加盟の市内14店舗でチラシを提出するとソースかつ丼が1杯につき300円割り引きとなる。期間は1月15日縲・月20日。キャンペーンは3年目。 -

駒ケ根市国保健康世帯表彰

駒ケ根市国民健康保険は11日、国保の給付を10年間受けなかった駒ケ根市上穂町の佐藤精一さん(86)ちが子さん(76)世帯を表彰した。精一さんが市役所を訪れ、中原正純市長から表彰状と記念品の血圧計などを受け取った=写真。針きゅう師の佐藤さんは「針は打つが健康法は、と聞かれてもまったく何もない。たばこは1日20本吸うし、コーヒーは20杯飲む。スポーツもやらない。努力したわけでもないのに表彰とは申し訳ないようだ」と笑顔で話した。中原市長は「10年間も無受診でこられたことは市民の模範。表彰を契機にさらに記録を伸ばし、いつまでも健康で生活してほしい」」と激励した。

5年間保険給付を受けなかった世帯は4世帯だった。 -

110番の日PR イーナちゃんや勘太郎も登場

1月10日は語路合わせで「110番の日」竏秩B伊那署などは10日、管内3カ所の大型店で、110番の正しい利用方法をPRするため、街頭広報活動を行った。署員や伊那防犯協会員ら計約30人が街頭に立ち、買い物客らに広報チラシを手渡した。

伊那市のアピタ伊那店南側出入り口付近では、関係者15人が参加。市のイメージキャラクター「イーナちゃん」のきぐるみと、「伊那の勘太郎」の衣装を着た警察官も登場し、買い物客らの注目を集めた。

広報チラシは、「110番は事件・事故の緊急電話です」とし、緊急でない場合は伊那署(TEL72・0110)に、相談ごとは県警本部警察安全相談室(026・233・9110)に連絡するなど、正しい利用方法を解説。110番通報の仕組みなども記した。

同署によると07年、県警本部通信指令室で受けた110番通報件数は9万7698件(前年比4913件減)で、このうち7万7552件(同3114件減)が事件・事故などの緊急的な通報。約1万2千件がいたずら電話や無応答などの電話だった。

「イーナちゃん」や「伊那の勘太郎」にふんしてPR活動する署員ら -

西春近南小で「ぞうきんがけリレー」熱戦交流

掃除の意識付けと交流を目的とした、「ぞうきんがけリレー」が10日朝、伊那市の西春近南小学校(唐沢武彦校長・163人)であった。全校を学年、性別に関係なく10班に分けて熱戦を展開。朝の冷気が立ち込めた体育館は、児童たちの熱気に包まれた。

競技は同校清掃委員会による、ここ数年続く企画で、児童総会でも実施の要望が集まる人気行事。体育館の壁から壁を折り返す、一人約50メートルのコースを使い、各班16人で、たすき(ぞうきん)渡しのスピードを競い合った。

足元を滑らせたり、コースを蛇行したりと、うまく前進できないチームメートには、仲間から声援が送られた。2組に分かれて行ったレースの1組目で優勝した1班の班長、平栗吾朗君(12)は「声も出ていてまとまりがあった。1位になれてびっくり」と笑顔を見せた。

チームの団結力を信じてぞうきんをつなぐ児童たち -

駒ケ根市第1回区長会

駒ケ根市は10日、08年第1回の区長会を市役所で開いた。市内各区の新区長16人が出席。中原正純市長はじめ市の幹部職員らと初の顔合わせをし、担当課長などから行政全般にわたっての説明を受けた。全地区の区長会長には町四の小原恒敏さんが、副会長には中沢の市村好男さんと東伊那の小木曽哲夫さんがそれぞれ選出された。小原さんは「市の協力を得ながら1年間精いっぱい頑張りたい」とあいさつした。

中原市長はあいさつで「地域、市のために1年間リーダーとして頑張ってほしい。元市議が4人いるなど、行政が分かっている人が多いので、市も気を引き締めて職務に当たりたい」と述べた。

08年の各区長は次の皆さん。

◇赤穂地区▽南割=久保田勝則▽中割=石沢傳▽北割二=宮下治▽北割一=竹上鐡三▽小町屋=中村正人▽福岡=笹井良彦▽市場割=大林博▽上赤須=片桐稲穂▽下平=堀内修身▽町一=松崎彰▽町二=岩崎康男▽町三=小出洋平▽町四=小原恒敏▽上穂町=唐沢亨

◇中沢地区▽中沢=市村好男

◇東伊那地区▽東伊那=小木曽哲夫 -

地域の輪があすの力に「さくら」が新年会

宮田村の心の病と向き合う当事者グループ「さくら」は9日、いつも世話になっている地域の人たちやボランティアを招いて新年会を開いた。前身のふれあい喫茶も含め発足6年目を迎えたが、地域の支えや理解に感謝し、さらに絆を深めた。

村の交流施設なごみ家を会場に、約40人を招待。さくらのメンバーが買い出しから下準備までをこなし、心づくしの美味しい寄せ鍋を用意した。

「みなさんのお陰でここまでやって来れた」とメンバーがあいさつ。みんなで乾杯して、歓談しながら鍋をつついた。

さくらは村の精神に関するデイケアサービスだが、地域とふれあいながら交流の輪を着実に広げてきた。

この日も歌ったり、会話したりとにぎやかに時間を過ごし、清水靖夫村長は「さらに大きな輪を広げていって」とエールを送った。 -

箕輪町長岡に童謡唱歌の会発足

箕輪町長岡地区に、童謡唱歌に親しむ歌の会が発足した。8日夜、長岡公民館に30人が集い、「赤とんぼ」「母さんのうた」などをギター伴奏に合わせて楽しく歌った。

会の発足は、町のコーラスグループに所属する長岡在住の中林久子さんに、「歌の会を作らない?」と地域の数人から声がかかったことがきっかけ。町内には童謡唱歌のグループがいくつかあるが、長岡地区にはまだなかったこともあり、中林さんが声掛け人となって区内の人々を誘い、歌の好きな31人が登録。活動が始まった。

同じく長岡住民で他地区でもコーラス指導をしている教員の小山治男さんに指導を依頼。初回は、登録者のほぼ全員が参加し、小山さんの弾くギターに合わせて歌集を見ながら楽しく声を出した。

小山さんは、「自分の歌いたいように歌って。声の出ないところは口を開けているだけでも、共鳴して出てきます」などとアドバイス。参加者は皆リラックスして、大きな声を出し、にこやかな表情で歌っていた。

会は毎月第1火曜日の午後7時半から9時まで。これから会の名前も検討する。声掛け人の中林さんは、「歌の会は村の中に根付くと思う。私たちが一生懸命歌っている姿を見て、仲間もさらに増えるのでは。例会が月1回から2回にと盛んになれば楽しいと思う」と話していた。 -

【記者室】ベトナムの小学校に教科書を

箕輪町の住民有志の会「チームそよかぜ」が、ベトナムの小学校に教科書を送るプロジェクトを始めた。チャリティバザーで資金を集め、2月にベトナムを訪問して小学校に寄付金を直接届ける▼「ひとりではできないけど大勢なら何かやれる」と、今後いろいろな支援活動をしていく予定で、今回が第1弾となる。大量の新品衣料品を何かに役立てたいという人、ベトナムのセント・ビンソン・チャリティ小学校の支援に関わる人、そして自分も何かしたいと思っている人。さまざまな人の思いが一つになり動き始めた▼ベトナムには、経済的理由から小学校に通えない子、学校に通いながら働く子もいるという。「大勢なら何かやれる」。自分には何ができるだろうか。(村上裕子)

-

伊那西スケート場 ちびっこスケート教室開講

今シーズン限りで廃止を検討している伊那市ますみヶ丘の伊那西スケート場で7日夜、5日間の日程で市内の小学生を対象とした恒例の「ちびっこスケート教室」が始まった。スケート場の一般開放はまだだが、受講生たちは約10センチの厚さの氷が張った、滑走可能な南側部分で一足早いスケートを満喫した。

市教育委員会の主催で今季は、保育園児や中学生を含む42人が受講。子どもたちは初心者、中級者、上級者の3グループに分かれ、市体育協会スケート部から学んだ。初心者はいすを補助器具として使い、何度も尻もちをつきながら滑る感覚を味わった。

去年の夏、宮崎県から引っ越してきた伊那東小3年の中原綾子さん(9)は初参加。母親の晴美さん(40)によると「伊那に来たのだから冬のスポーツに挑戦しよう」と受講した。綾子さんは「まさかスケートに挑戦できるとは思わなかった。これからいっぱい滑りたい」と天然リンクの感触を楽しんだ。

一足早い天然リンクの感触を味わう子どもたち

22/(月)