-

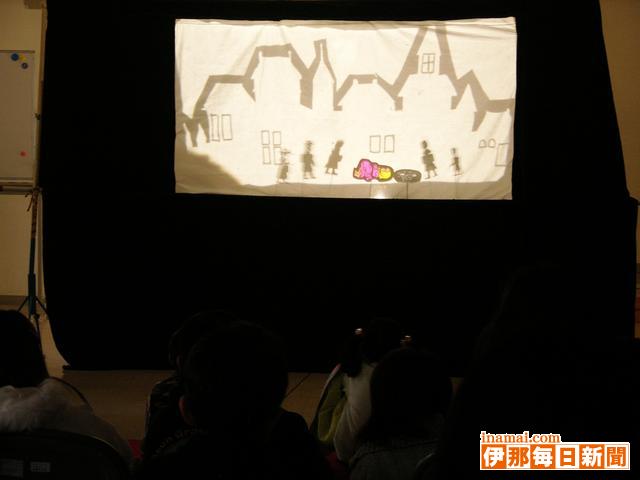

おはなしむら

村内保育士有志の影絵を楽しむ

南箕輪村図書館は20日、「おはなしむら」を村民センターで開いた。村内の保育士有志による影絵やお手玉を楽しんだ。

保育士有志でつくる影絵サークルが、昨年おはなしむらで影絵を披露したところ親子に好評で、今回1年ぶりの出演となった。

影絵「マッチ売りの少女」を上演。少女や町並み、家の中の様子、おばあさんなどが影で映し出され、光を利用して流れ星も演出。約80人の親子が、薄暗い部屋の中にくっきりと浮かび上がる影絵が作り出すお話の世界に見入った。

クイズ「影絵で遊ぼう」では、はえたたき、やかん、歯ブラシなどを影で一部だけ、あるいは角度をさまざまに変えて映し、見ている子どもたちが答えを当てて楽しんだ。 -

はらぺこ保育園でたきびまつり

たき火で焼いたパンはどんな味?竏秩B伊那市富県北福地の自由保育園「はらぺこ保育園」は20日、「たきびまつり」を開いた。各地から多くの家族連れが集まり、たき火で作るおやつや昔ながらの火おこしに挑戦。新鮮な冬の遊びを楽しんだ=写真。

冬場は日常的にたき火を囲んでさまざまな遊びに取り組んでいる同園が、たき火を使った遊びを知ってもらおう竏窒ニ、企画した初めての試み。2年目を迎え、同園から地域に向けてメッセージを発信していきたい竏窒ニいう思いもあり、福音館書店『かがくのとも』の編集長・大石亨さんを迎えた講演会も企画した。

たき火でつくるバームクーヘン、おやき、竹に巻きつけて焼く「竹パン」の体験コーナーは人気で、子どももたき火と格闘しながら香ばしいパンを焼き上げ、笑顔でパンを味わっていた。

この日初めて同園を訪れた箕輪町の母親は「なかなか普段はできない体験。興味を持った」と話していた。 -

【記者室】中原区民いこいの森完成

箕輪町中原区に完成した「中原区民いこいの森」。区に公園がほしい-と始まった整備事業は、町の地域総合活性化事業交付金を受け、過日のお披露目を迎えるまでに2年を費やした▼「行政は材料費だけのバックアップで、区民が総力を結集しての結果」との町長の言葉のように、区民の手で造り上げた。作業中は、近所の人が差し入れしてくれたことも。あずま屋、焼肉ハウス、ミニグラウンドがあり、整備途中から区民だけでなく近隣地区の住民も散歩やジョギングに利用。子どもたちの遊び場にもなっていた▼今後は公園の維持管理。造る以上に大変だと思うが、「中原の夢の実現に向け頑張る」と力強い言葉を聞いた。皆が憩う公園になることを期待したい。(村上裕子)

-

箕輪町公民館あざみ学級

ビーズのネックレス作り

箕輪町公民館の講座「あざみ学級」は18日、ビーズクラフトでネックレス作りに挑戦した。

ビーズクラフトは今回が3回目。学級の仲間の一人が趣味でビーズをやっていることから講師役になり、学生皆で楽しんでいる。第1回は指輪、第2回はブレスレットを作った。

今回は「アレンジハートネックレス」。白色を基調にした1連のネックレスで、トップの部分が花の形をつないだハート型になる。花の部分はピンクかブルーで好きな色を選んだ。

講師役の学生以外は、普段全くビーズクラフトをやっていないため、「小さいビーズを一つ刺して、中心から外に向かって刺す」というように一つ一つ手順を追って教わりながら制作。「一人では出来ないけど、教えてもらうとわかる」「やってるときも楽しいけど、出来上がったらまた楽しい」と夢中になっていた。 -

南箕輪村新成人の「20歳の抱負」「村への要望」まとまる

南箕輪村公民館は、3日にあった07年成人式の対象成人者が寄せた「20歳の抱負」や「村への要望」をまとめた。成人者のコメントは次の通り。かっこ内は氏名、またはペンネーム。敬称略。

▼社会人として一人前になりたい。(匿名)

▼ついに20歳です。4月からは社会人なので気を引き締めていきたいと思っています。税金などは積極的に支払い、国民がするべきことは必ずしたいと思っています。(20歳に見えない大人)

▼20歳としてこれから大人の社会に入っていくので自覚を持ち、しっかりとした姿勢で臨んでいきたいと思います。(尾形高志)

▼人の痛みのわかるやさしい女性になりたい。(匿名)

▼財政が厳しい中ですが、あまりお金をかけなくても充実した福祉を目指してほしい。栄村の村長さんの話を聞いてなるほどと感じました。(加納由一郎)

▼社会人として今まで以上に責任を持って行動していきたいと思います。(匿名)

▼私も頑張りますのでより良い村にして下さい。(匿名)

▼悲しい出来事が毎日報道されています。少しでも明るい社会となる手伝いができる社会人となりたいです。(イルカのバイト)

▼人に流されない「自分」をしっかり持ちたい。(北原麻奈美)

▼人事を尽くして天命を待つ! 苦あれば楽あり! 大人の自覚(タッチー)

▼まだまだ青春してます。4月から仕事をすることになるけど、好きな事は一生やり続けられる大人になりたいです。(岡村夏樹)

▼元気で長生きしていい息子、イイ男になりたい。(Siro)

▼私達をはぐくんでくれた南箕輪の風土を大切にしたいと思います。

▼2度と戻らない一瞬一瞬を大切に生きたいと思います。(かーの)

▼20歳になっても自分らしく!!(清水佐奈子)

▼特にないけど楽しくうまくやっていく。笑ってればイイと思う。(雪だるさん)

▼消防団の勧誘活動を増やしてほしい。(Y・K)

▼南箕輪が大好きです。今まで私を育ててくれたこの村のために恩返しができるように頑張っていきたいです。(匿名)

▼今はいじめの問題が大きく取り上げられています。私は小学生より野球を始め、現在大学の硬式野球部で頑張っています。苦しい事もいっぱいありました。でもスポーツに打ち込んで本当に良かったと思っています。卒業後は南箕輪村に帰ってスポーツを通じた地域づくりに寄与できるよう努力したいと思っております。(宮沢祐作) -

交通栄誉章受章報告

交通安全に大きな功労があったとして第47回交通安全国民運動中央大会(17日、東京都)で、駒ケ根市赤穂南割の小町谷美枝さん(62)が交通栄誉章緑十字銀賞を、飯島町の七久保小学校(細川道子校長)が同優良学校表彰をそれぞれ受けた。18日、小町谷さんと細川校長が駒ケ根署を訪れ、山本修作署長らに受章を報告した=写真。2人は「活動を支えてくれた多くの人たちへの感謝の気持ちでいっぱい」「受章を機に、これからもさらに交通安全活動に務めていきたい」などと喜びを語った。

小町谷さんは交通安全協会の活動に二十数年携わり、2000年からは伊南安協の女性部長を務めるなど、地域の交通安全推進に長年尽力してきた。七久保小は児童がドライバーらに交通安全を訴える手紙を書いて渡す「レター作戦」を40年にわたって続けてきた活動が評価された。 -

JA上伊那が合格祈願大豆を発売

大豆の栄養に授かって志望校に合格しよう竏秩B上伊那農業協同組合(JA上伊那)は19日、今年の「合格祈願大豆」を発売した=写真。

農産物検査に合格した特定加工用大豆は、「マル合」の検査印が付けられる。これにちなんで昨年から限定販売するようになった合格祈願大豆。すべて上伊那産の大豆を使用しており、販売前には駒ヶ根市の五十鈴神社で合格祈願をしてもらった。パッケージには風水で良いとされる黄色を用い、五角(合格)にカットするなどの工夫を凝らしている。

JA上伊那ファーマーズあじ縲怩ネやAコープの伊那中央店、こまがね店など5店舗で扱っているほか、インターネットでの通信販売もしており、昨年は遠方からの注文もあったという。

1袋は150グラム。価格は税込みで千円(インターネット通販の場合は送料込みで1850円)。限定300袋となっている。 -

きょうは大寒

20日は二十四節気「大寒」で、最も寒さが厳しくなる時期。

19日の伊那の最低気温は氷点下3・6度だったが、一日中、晴れた穏やかな天候で、道行く人も「いつもより上着が一枚少なくて済む」と話した。

日の当たる場所では今月初旬に降った雪がすっかり解け、フキノトウが顔を出す。

長野気象台の1カ月予報によると、平年に比べて気温が高く、くもりや雪の日が少ない。昨年1月の平均最低気温は氷点下4度。冷え込む日はあるが、2、3度ほど高めになるそうだ。 -

高遠町児童合唱団が新宿の音楽祭出演へ

伊那市の高遠、高遠北両小学校の児童でつくる「高遠町児童合唱団」が2月3日、市が有効提携を結ぶ新宿区である第3回「新宿ステージフェスタ」(財団法人新宿文化・国際交流財団主催)に特別出演する。

1986(昭和61)年の締結からこれまで、海外や地元の合唱団が出演する「平和祈念国際交流演奏会」に参加。演奏会は昨年で幕を閉じたが、今年は同フェスタに招かれた。

新宿文化センターの大ホールと小ホールで同時開催する音楽祭で、邦楽や吹奏楽、ジャズやポップス、コーラスなど26団体が出演する。

高遠町児童合唱団は4年生以上約80人でつくり、当日は「U&I」「COSMOS」「ステージ」「赤い機関車」の4曲を披露する。

本番に向けた合同練習では「心を込めて、聴いている人の心に届くように」などと音楽教諭から指導を受け、熱心に励んでいる。

高遠北小6年の安西旭宏君は「聴いてる人たちが楽しくなるように頑張って一生懸命歌いたい」と意気込んでいた。

旧高遠町と新宿区は、新宿御苑に高遠藩主・内藤家の下屋敷があったことが縁。20周年にあたる昨年、合併により市としてあらためて新宿区と提携を結んでいる。

当日は午後0時30分開場、午後1時開演。入場無料。問い合わせは、財団法人新宿文化・国際交流財団(TEL03・3341・2255)へ。 -

伊那市・富県「トムキャロット」 小麦粉粘土遊び

伊那市の富県公民館の未就園児とその保護者を対象とした、子育て教室「トムキャロット」は19日、富県ふるさと館で、小麦粉を使った粘土遊びをした。地域住民を中心とした会員18組40人が参加し、それぞれが手作り粘土を使って、思い思いの形を作り楽しんだ。

粘土は、薄力粉と水、塩、食用菜種油などをパンの生地を練るようにして作った。幼児が口に入れても安全性であることを考え、井上美弥代表が作り方を紹介。「自宅でも手作り粘土で遊べる」ことが狙いだという。

食紅で色付けた、ピンク、緑、黄色などの粘土は見た目も鮮やか。子どもたちは、母親と一緒になって、アニメキャラクターや、雪だるま、飛行機、バナナ、などを作るのに夢中。なかにはお気に入りを友達同士で交換し合うなどして交流も深めていた。 -

小学生防火作品コンクール審査会

伊那防火管理協会は19日、伊那公民館で、伊那消防組合管内の小学生を対象とした防火作品コンクールの審査会を開いた=写真。ポスターと書道の部の各最優秀賞1点ずつを選び、ポスターは伊那東小4年の小林莉歌ちゃん、書道は同小6年の郷頭愛(まな)ちゃんの作品に決まった。

防火意識を高めるための恒例事業。ポスター、書道、作文の部へ管内の小学4縲・年生から342点の応募があった。この日は、最優秀賞のほか、小学校教諭らが審査をし、ポスター19点、書道14点の優秀賞も決めた。

ポスター、書道の部の優秀賞以上の入賞作品は、「春の火災予防運動」期間中(3月1日竏・日)、各市町村の役場や大型店などで展示。作文の部は後日、審査があり、入選作品は有線放送で発表する予定。 -

米倉斉加年「憂気世絵展」 ベル伊那・23日まで

名優として舞台・テレビなどで活躍する一方で、自らを浮世絵ならぬ「憂気世絵師」と称する米倉斉加年(まさかね)氏の作品展は23日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。同店では初めての開催。

日本や西洋の女性、子どもをモチーフとした肉質画、版画の計40余点を展示販売している。版画は「レフグラフ」と呼ばれる、日本の伝統工芸品である越前和紙の上に最新デジタル技術によって画像処理した世界で初めての技術だという。

「花のスカーフをした女」「春を待つ女」など会場に並んだ作品それぞれは、色彩豊かな色の表現。「鋭く幻想的で美しい女性や、かわいい子どもたちを描いた作品などが見る人を魅了している」(関係者)。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

いきいき塾で正月遊び

箕輪町の75歳以上を対象にしたミニデイサービス「いきいき塾」は17日、いきいきセンターで大型かるたやお手玉などの正月遊びを楽しんだ。

小河内地域の12人がボランティアと一緒に大型かるたに挑戦した。デイサービスセンターゆとり荘の利用者が作ったかるたで、ルールは通常のかるた取りと違い、絵札を囲んでいすに座り、読み上げられた札に大きなお手玉を投げる。紅白の2チームに分かれ、それぞれ赤色と白色のお手玉を投げ、絵札を持ち上げたときに上に乗っているお手玉の数で紅白の勝敗を決める。

「変な山、腰を下ろせばマツタケが」「友達と海辺で楽しくスイカ割り」などと読み上げると、利用者は目的の絵札目掛けて次々とお手玉を投げた。お手玉が軽いため思うように絵札に届かなかったり、せっかく絵札に乗っても別のお手玉に押し出されたり。「なんで近いのに入らないの」「あれ、外に出されちゃったよ」と皆で笑いながら夢中になっていた。 -

駒ケ根市保健補導員連合会総会

駒ケ根市は18日、07年の第1回保健補導員連合会総会と研修会を市役所で開いた。保健補導員約200人が出席し、06年の事業・会計報告、07年の事業計画・予算案を承認したほか、連合会長に和田佳代子さん=町一=を選出した。総会に先立って新任の補導員の代表者に中原正純市長から委嘱状が手渡された=写真。中原市長は「市民挙げての健康づくりのために先頭に立ってリーダーシップを発揮し、市の取り組みに力添えを願いたい」とあいさつした。

総会後、伊那保健所健康づくり支援課長の会津敏男さんによる講演「明るく楽しく健康づくり」が行われた。

選出された役員は次の皆さん。

▽会長=和田佳代子(町一)▽副会長=気賀澤たつ子(上穂)中原富美江(福岡)▽書記=福澤英子(東伊那)▽会計=小町谷名津子(下平) -

長谷を賑やかにする会がまちづくり放談会開催

伊那市長谷の住民有志でつくる「仮称・長谷を賑(にぎ)やかにする会」(羽場政光代表)は17日夜、道の駅・南アルプスむらの活動拠点施設メルシーで「新春まちづくり放談会」を開いた。地元住民らが意見を交わして、地域活性化への方策を探った。

同会は昨年12月、道の駅関係者や地域住民の有志で発足。合併によって懸念する地元の寂れや「取り残される不安」の解消を目指している。第一ステップとして、地域に参加を呼びかけ、活力あるまちづくりに向けて模索する機会にするべく、放談会を計画した。

放談会で会側は、長谷の情報発信基地とする道の駅から活性化の輪を広げていくことを提案し、メルシーの機能性の向上策について意見を求めた。参加者からは「まずは地域を盛り上げていこうという賛同者で組織を立ち上げることが第一歩。その組織で会議を重ね、知識を出し合って、年間の企画を考案していったらどうか」などの意見が出た。

放談会後の取材に羽場代表は「どうやって活性化に結びつけていくか手探り状態だったが、放談会によって今後の方向性が見えてきたように思う」と手ごたえを話した。

今後も月1回開催していきたいという。 -

高遠第一保育園でもちつき大会

伊那市の高遠第一保育園で17日、もちつき大会があり、園児たちがきねと臼を使った昔ながらのやり方で体験した。

高遠町の3保育園は毎年、JA上伊那東部支所から米の消費拡大としてもち米の提供を受け、小正月の時期に各園ごとでもちつき大会をしている。

第一保育園はもち米15キロを使い、年少児から年長児60人が挑戦。3人一組になり「よいしょ、よいしょ」と大きな掛け声とともに一生懸命きねを振り下ろした。

園児たちは「すごく伸びるもちになった」と大喜び。給食にあんこやきなこ、ごまなどをつけてお腹一杯に味わった -

おはなしこんにちは

箏演奏楽しむ

箕輪町図書館の「おはなしこんにちは」は13日開き、約50人の親子が箏の演奏や十二支が登場するパネルシアターなどを楽しんだ。

町図書館読み聞かせボランティア「虹の会」の担当で、1月の恒例となった箏演奏で始まった。子どもたちに箏を紹介し、「雪」「富士山」「きらきら星」「むすんでひらいて」を演奏。子どもたちは箏や演奏の様子を興味深く見つめ、音色を楽しみながら一緒に歌ったり、手遊びをした。

パネルシアター「十二支でおめでとう」では、今年の干支のイノシシが登場し、来年の干支のネズミに年賀状を出し、次はネズミが牛にというように順番に登場。子どもたちは動物が出てくると「トラ」「ウサギ」と元気に名前を言いながら見入っていた。 -

駒ケ根市環境美化推進連合組合長会

駒ケ根市は16日、07年第1回の環境美化推進連合組合長会を市役所で開いた。市内各区の新組合長ら27人が出席して市職員らと初顔合わせをし、中原正純市長から委嘱状を受けた=写真。出席者はそれぞれ自己紹介をした後、市の担当者から廃棄物の処理体制などについて詳しい説明を受けた。選考の結果、同組合長会の会長に矢花尚利さん=下割、副会長に小池孝夫さん=町四、監事に篠原道明さん=小町屋=がそれぞれ選出された。

環境美化推進連合組合長は次の皆さん。

◇赤穂▽南割=林博文▽中割=梅澤正春▽北割二=伊東寛治▽北割一=福澤猛▽小町屋=篠原道明▽福岡=宮下和教▽市場割=坪木茂▽上赤須=北澤武▽下平=中原英二▽町一=小平榮一▽町二=中坪三郎▽町三=吉川大吉▽町四=小池孝夫▽上穂町=加納守

◇中沢▽吉瀬=北澤整▽永見山=林兼司▽菅沼=山口久人▽下割=矢花尚利▽中割=宮下敏雄▽上割=小松義明▽中山=竹村正司▽大曽倉=▽下平寿晴▽中曽倉=下平誠▽本曽倉=竹村雅章▽原=原一彦▽南入=水野保

◇東伊那▽東伊那=寺澤昇 -

常会加入促進方策検討委員会初会合

箕輪町は、地域活動の基盤となる常会への加入を促進するため、加入促進方策検討委員会を設置し16日夜、松島コミュニティセンターで初会合を開いた。松島区をモデルに現状や課題を話し合い、常会加入を促進する資料作りに反映する。

町の第4次振興計画で常会未加入を課題に挙げ、より多くの住民がコミュニティ活動に参加する支援の取り組みを掲げていることから、検討委員会を設置。現在、住民登録した人に役場窓口で常会加入の理解と協力を求める文書を渡しているが、より具体的な資料作りを目指す。

各区と行政の地域づくり懇談会で、松島区で常会加入が課題に上がったこと、町内15区の中で最も大きい区で課題も多いと考えられることなどから、松島区をモデル地区にした。委員会は松島区長の推薦者、町議会の推薦者、町職員の計10人で構成。委員長は宮坂光男さん、副委員長は丸山善弘さん。

第1回は「常会活動の課題把握と整理」をテーマにワークショップをした。町の常会加入率は、常会長を通じて住民に届ける広報配布のみで算出した場合、06年4月1日現在71・3%。松島区は56・3%となっている。委員は、現状を確認しながら身近に感じている課題と原因を自由に出し合った。

課題は▼集合住宅などの一時居住者の未加入が多い▼常会には加入しないのにごみだけ出すなどメリットだけを享受している▼常会が理解されていない▼地域で転入者を受け入れる体制やPRができていない▼未加入者への災害時の対応▼人間関係や近所付き合いが希薄になっている社会背景-などが出た。

委員会は3月末までに全3回開く。第2回は常会活動の必要性やデメリットについて協議、第3回は加入促進に向けた方策を検討する。 -

上古田保育園お楽しみ会

箕輪町の上古田保育園は16日、地域のお年寄りを招待してお楽しみ会を開き、園児がオペレッタや楽器あそびを発表した。お年寄りは、園児の愛らしい姿に目を細め、大きな拍手を送っていた。

地域の長寿者クラブのお年寄りと園児が交流するふれあい保育で、1年に4、5回開く。今回は、昨年12月の生活発表会で各クラスが発表したオペレッタなどをお年寄りに披露した。

忍者やお姫様が登場し風の術や水の術などを見せた「なかよし忍者」、シロクマやペンギン、トナカイなどの格好をした園児が太鼓やタンバリン、カスタネットなどをたたきながら踊る楽器あそび「雪まつりのマーチ」など、元気いっぱいにステージで発表した。

お年寄りは18人訪れ、「みんな上手でかわいい」「1年間でこれだけのことを覚えるなんてすごいね」と話し、ステージを下りて歩いてくる園児に「よかったよ」「上手だったよ」と声を掛けていた。 -

「ながた自然公園キャンプ場」「信州かやの山荘」

今年の予約受付20日開始箕輪町のみのわ振興公社は20日から、「ながた自然公園キャンプ場」と「信州かやの山荘」の予約受付を始める。

ながた自然公園は、営業期間4月1日から11月30日まで。施設はキャビン、ツリーハウス、常設テントサイト、焼肉センター、テニスコート。

信州かやの山荘は、営業期間5月1日から10月31日まで。施設は信州かやの山荘、キャンプ場、焼肉広場。

予約受付は20日のみ、ながた自然公園管理棟。21日からは、ながた荘内みのわ振興公社(TEL79・0328)。時間は午前8時半から午後5時まで。 -

英語で観光ガイドクラブ発足

外国人旅行者などに、地元の名所や伝統を英語で観光ガイドできるようになることを目指す「英語で観光ガイドクラブ」(倉田嘉明代表)が16日、伊那市のカフェあびえんとで結成式を開いた。約15人のメンバーが集まり、将来への思いや今後の活動について話し合った。

同クラブは、伊那国際交流協会が企画した「英語講座竏抽マ光ガイド編竏秩vの受講生のうち、継続的な活動の必要性を認識した一部の有志が検討してきたもので、一般から公募した新メンバー数人も加わった。旅行会社関係者や観光ガイド実践者もおり「将来的には海外の人にもっと伊那谷へ来てもらえるようにしたい」「観光ガイドを始めていかに地元のことを知らないか思い知った」などと語った。

主な活動は(1)地域の歴史・文化とそれを観光ガイドするための英語の習得(2)観光ガイドテキストの作成(3)実践学習竏窒ネどで、会員からは「郷土食や温泉をルートに盛り込んだ観光コースを作成しては」などといった声も挙がった。

同クラブは今後も随時会員を募集していく。

申し込み・問い合わせは伊那国際交流協会(TEL72・7706)へ。 -

「秋葉街道」観光資源に

「発掘調査隊」ほぼ全経路を確定

伊那市長谷を南北に貫く古道、秋葉街道の復活を目指している「秋葉街道発掘調査隊」の活動で、ほぼ全経路が明らかになった。16日夜あった会合で、メンバーや元文化財専門委員らが、確認し合って道筋を断定し、観光資源として活用していくことで意見をまとめた。

調査はこれまで、古文書や絵図と照らし合わせたり、点在する道標や石碑などをたどったりしながら道筋を結びつけてきた。道路改良やダム建設などによって手がかりがないなど、不明確な個所も多かったが、元文化財専門委員らの協力を得ておおよそを確定するに至った。

会合では、観光資源としての活用について、湖底に水没している非持から溝口、黒河内の一部は、代替えルートとして国道を使うことを決めた。今後は2月下旬に、街道の姿をとどめる個所を中心に、やぶの刈り払いや道跡をつけるなど、本格的な整備に入る。

来年度は復元した街道のポイントに案内板を設置する予定。街道から地域の名所に誘致するために、街道に沿った地域マップの作成も考えている。

秋葉街道は江戸中期以降、静岡県の秋葉神社参詣に使われた道。長谷地区景観策定委員会が古道の復元による周辺部の景観づくり構想を立て、昨年2月に調査隊を組織し、道筋を探ってきた。 -

南箕輪・西部保育園で「ホッポンヤ」

南箕輪村の西部保育園(北林礼子園長)の年中、年長園児37人は16日、田畑を荒す有害鳥獣から作物を守るための小正月の伝統行事「ホッポンヤ」を体験した。地元の大泉老人クラブ員約15人が同園を訪れ、子どもたちに風習を伝えた。

清水勇会長(80)によると、「ホッポンヤ」との呼び名は大泉だけに伝わる。一般的には「鳥追い・猪(しし)追い」といい、ヤナギの棒2本を打ち合わせた音と、掛け声で鳥や猪を追い払うのだという。

「ホッポンヤ。粟(あわ)食う鳥も、米食う鳥もあっちの方へ飛んでいけ」竏窒ニのクラブ員の掛け声に合わせ、列になって園庭を3周した。子どもたちは「ポッポンヤ。ポッポンヤ」と語路を楽しみながら、ヤナギの棒を「カンカン」と鳴らし歩いた。

北林園長は「地域の行事に触れ、見ることは児童たちにとって貴重な体験。心も穏やかになれるので今後も続けてほしい」と話した。

交流は、15年以上続く恒例。この日は、小正月の習わしとして、五穀豊穣(ごこくほうじょう)を願った「ほんだれ様」を遊技室に飾り、「繭(まゆ)玉」作りもした。 -

はらぺこ保育園で20日にたき火まつり

たき火を使った冬の遊びを知ってもらおう竏窒ニ、伊那市富県北福地の自由保育園「はらぺこ保育園」は20日、「山の遊び舎はらぺこたきびまつり」を同園で開く。「冬の遊びってどんなものがあるの」という疑問に応える初企画。火に関連した遊びを中心に、講演会なども企画しており、大人も子どもも楽しめる内容。「はらぺこから地域に向けて何かを発信していこう」という思いも込められている。

自然との関わりに重点を置いた保育に取り組んでいる同園では、冬でも野外活動が多く、常にたき火がたかれている。それに伴った遊びも展開しており、こうした遊びを一般の人たちにも知ってもらおう竏窒ニ今回のイベントを企画した。

小林成親保育士は「普段はらぺこ保育園のことを耳にしたことがある人でも、なかなか来たことがある人はいないと思う。この機会に足を運んでもらい、『こんなところなんだ』と知ってもらえれば」と多くの参加を呼びかけている。

当日は火おこし、竹パンづくり、Myバームクーヘン作り、おやきづくりの体験コーナー(有料)があるほか、バザーコーナー、クッキー・パンの販売コーナーなどもある。また、福音館書店『かがくのとも』の大石亨編集長を迎えた講演会「子どもと絵本と自然」や、TVチャンピオン初代野人王の大西琢也さんによる火のお話もある。来場者には、たき火で焼く用のサトイモのプレゼントもある(数に限りあり)。

雨天決行(雨天時は講演のみ)。体験コーナーに参加する人はお椀、皿、はし、お手拭、敷物、軍手などを持参すること(ごみは各自で持ち帰る)。また、暖かい服装での来場を呼びかけている。

当日は北福地公民館広場から出るシャトルバスを利用すること。

問い合わせは自由保育園山の遊び舎はらぺこ(TEL76・3341)へ。 -

南箕輪村公民館たこ作り教室

南箕輪村公民館は14日、「いろいろ物作り体験会・たこ作り教室」を公民館で開いた。園児と保護者がダイヤだこを熱心に作った。

正月のたこ揚げ遊びを自作のたこで楽しんでもらおうと毎年開いている。公民館の堀薫館長が指導した。

ダイヤだこは、28センチ幅の障子紙と竹ひごなど身近な材料で無駄なく、手軽に作ることができる。

切った障子紙を張り合わせてダイヤの形にし、骨となる竹ひごを縦と横にはり、骨の上に紙を張って補強したあと、尾と糸を付けて完成する。

親子は、「家でたこ作りに挑戦したが、なかなかうまく揚がらなかったので勉強しようと思って来た」と話し、説明を聞きながら丁寧にたこを作っていた。 -

箕輪町中原「中原区民いこいの森」完成お披露目

箕輪町中原区が05年度から2年間かけて整備してきた「中原区民いこいの森」が完成した。14日、お披露目会があり、関係者が完成を祝った。

区内に公園がほしいと考え、05、06年度、町の地域総合活性化事業交付金を受け、帯無川南側の中原区の林野を整備し、あずま屋、焼肉ハウス、河川敷にミニグラウンドを造った。上の沢公園の名称を新たに「中原区民いこいの森」にし、看板も立てた。広さは約4千平方メートル。

公園にはモニュメントを2つ設置。信州美術会の柳沢照治さんが「序の舞」、同会の唐沢正和さんが「絆」を寄贈。ステンレス製のモニュメントで、台座の石は05年度区会と06年度区会がそれぞれ寄贈した。

お披露目会は、平沢豊満町長、中原区に隣接する松島区と富田区の区長をはじめ、区会役員らが出席。完成した公園を見て歩き、記念撮影をした。

中原公民館での式で向山今朝位区長は、「立派なモニュメントが2つ出来上がり、あずま屋など施設も出来た。ますます中原の夢の実現に向け頑張っていく」とあいさつした。

平沢町長は、「行政は材料費だけのバックアップ。区民が総力を結集しての結果。これから真心を持ち、きずなを結び合い、公園を愛していただければ立派に育つと思う。心のよりどころになる場に仕上げていただけると確信している」と祝いの言葉を述べた。 -

かんてんぱぱで書二人展

南信地区の高校にで教べんをとる2人の教諭による作品展「石原寛也・小木曽毅士第6回書二人展」が19日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。さまざまな願いが込められた作品16点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

作品展を開く飯田風越高校の石原寛也教諭と諏訪実業高校の小木曽毅士教諭は、2年に1度のペースで二人展を開催しており6回目。

新春に合わせて吉語をメーンとした小木曽さんは、落語「寿限無(じゅげむ)」の一節を大胆に書いた大作をはじめとする6点を、石原さんは自身の思いを認めた詩を作品とした「光」「抽象」など10点を展示しており、それぞれが一つひとつの言葉に合わせた表現を追求している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後3時)。 -

亥年に入り、ししカレーの日も開始

今年のえと・亥(イノシシ)のパワーに授かろう竏秩B伊那市役所の食堂「アザレア」で16日、亥(いのしし)年に入って初めての「ししカレー」が並び、お腹を空かせた職員らがその味を楽しんだ=写真。

同食堂では昨年7月から、しし十六(4×4=16)にちなんで、毎月16日を「ししカレーの日」として猪肉カレーを出している。肉に限りがあるため、毎回20食ほどに限定しているが、人気も上々。この日も18食が出た。

カレーを頼んだ職員は「全然くせがなくておいしい」「でも、普通の肉とはやっぱり違う」などと話しながら味わっていた。

現在は猪肉を使った新メニューも考案中だという。 -

凍み大根作り懐かしく

伊那市高遠町上山田の農業平岩兼雄さん(74)宅で、凍み大根作りが進んでいる。

大根が豊作だったため、昨年の2倍の200本を凍み大根用に使う。厚さ2センチほどの輪切りにして、ゆでた大根の中心にビニールひもを通し、水で冷やしてから軒下につるす。日陰に干すと、白いままだという。

5、6月ごろに、みそ汁や煮物にして食べる。

平岩さんは「子ども時分から、手伝わされた。いろりの近くで、夜なべ仕事にやったもんだ」と懐かしむ。

近年、地元でも作る家庭が少なくなっているそうだが「煮物にすると味がしみてうまい」と作り続けている。町内の農産物直売所に出すと、すぐに売り切れるほど人気がある。

72/(土)