-

自転車安全啓発活動

自転車利用者のモラルとマナーの向上を図ろうと駒ケ根警察署、伊南交通安全協会駒ケ根支会(赤羽根徳彦支会長)、駒ケ根市交通安全推進協議会は26日朝の通勤・通学時間帯に、JR駒ケ根駅に隣接する2カ所の駐輪場でチラシを配布するなどの啓発活動を行った。自転車に乗って駅までやって来た高校生らに駒ケ根署員や安協役員らがチラシを手渡し「安全に注意して運転して」などと呼び掛けた=写真。

チラシでは「こんな乗り方はやめよう」として、2人・3人乗りや飲酒運転のほか、自転車運転中の携帯電話の禁止などを呼び掛けている。

啓発活動は27日も同駅駐輪場で行う。 -

村戦没者慰霊祭、平和の祈り「絶対に風化させない」

宮田村の戦没者慰霊祭は26日、村民会館で開いた。村社協の催行で、太平洋戦争で家族を失った遺族ら約80人が参列。多くの犠牲のうえに平和が成り立っていることをかみしめ、愚かな戦争の経験を風化させないと改めて英霊に誓った。

清水靖夫村長は戦後62年が経過した今も世界では紛争やテロが絶えないことにふれ「再び悲しみを繰り返さないよう、福祉国家の建設にまい進する」とあいさつ。

春日要村遺族会長は牛山敬司上伊那遺族会長からのメッセージを代読し、国民の平和ボケに危機感を現しながら「悲惨な戦禍を伝えることが我々の責務。唯一の被爆国として、声を大にして核廃絶も訴えなければ」と語気を強くした。

太田利美村遺族会副会長も、戦争体験の風化を懸念。「二度と戦争をおこさない世の中をつくるのが我々の役割」と呼びかけた。

参加者全員で献花。悲惨な記憶を過去に置き去りにせず、戦没者が身を持って教えてくれた命の尊さを見つめ直した。 -

オーストリッチの肉以外の利用用途を模索

ダチョウ皮のソファー完成

オーストリッチ皮のソファーはいかが竏秩B伊那市西箕輪の有賀建具店(有賀恵一社長)と高森町の皮革関連創作会社・高森電子(原正秋社長)がオーストリッチ(ダチョウ)の皮を使って共同製作したソファーがこのほど完成した=写真。現在同ソファーは東京都日本橋の大手百貨店・高島屋で5月8日まで開かれている長野県フェアに出品しており、購入希望者から注文を募るほか、インターネット販売などをしていく予定だ。

上伊那では96年に信州大学農学部を事務局とする「信州ダチョウ研究会」(伊那市)が発足。ダチョウの繁殖技術の確立、処理加工施設の整備が進められる中、上伊那農業協同組合(JA上伊那)、伊那商工会議所、上伊那地方事務所などが連携しながら精肉の消費拡大に努めてきた。

しかし、肉の流通だけでは経営が成立しないという課題もあり、皮や羽などの加工品開発や販売についても検討。オーストリッチの生産者、皮加工会社、建具店、販売会社などに参加してもらい、オーストリッチの皮を使ったソファーの試作品を製作してきた。

ソファーの大きさは幅1メートル60センチ、高さ85センチ、奥行き70センチほど。背もたれ部分と座面にオーストリッチの皮で作ったクッションを使用しており、鳥特有の斑(はん)点模様が特徴。木材に使用したニセアカシアと合う柔らかな黄色で染色した。

デザインを担当した有賀建具店の小島浩さんは「普段は木だけを使っているけど、皮が入っているので豪華」と話す。

有賀建具店では今後もオーストリッチ製品の開発を検討していきたいとしている。

ソファーの問い合わせは有賀建具店(TEL73・2870)へ。 -

箕輪町消費者の会総会

箕輪町消費者の会(会員49人)は25日、07年度総会を町福祉センターで開き、会員増強やマイバッグの普及など07年度の事業計画案などを承認した。

06年度は、不要傘を買い物袋にリサイクルする事業に取り組み、住民から提供された傘の布を会員が袋に作り直し、フリーマーケットなどで1枚200円で販売。作成した167枚を完売した。売上金は昨年7月の豪雨災害の義援金にしたほか、袋の材料費や活動費にあてた。

07年度事業計画は▽マイバッグの普及、自然にやさしい石けんの普及▽消費者だよりの発行▽ボカシ、パックンの推進▽フリーマーケットの実施▽視察研修、学習会▽女性団体連絡協議会への参加-など。

役員改選では、会長に若林博さんが就任。男性初の会長となる。若林さんは、「会員が50人を切り危機的状況。全員が会長の気持ちで活動し、裾野を広げないと先細りになる。男性や若い世代の会員増強を図り、消費者だよりの内容充実や宣伝活動に力を入れ頑張っていきたい」とあいさつした。

議事の中で会員からは、「役員だけでなく会員をもっと働かせることを考えたほうがいい」「世の中がレジ袋削減の機運になっている今を機会に、消費者の会としてマイバッグキャンペーンを増やし、町の人に呼びかけたらどうか」などの意見があった。

新役員は次の皆さん。

◇会長=若林博◇副会長=渕井和子◇会計=太田きみ子◇運営委員▽学習係=丸山道子、林とく江、佐々木八千子▽マイバッグ係=植原弘子▽石けん係=笠原あつ子▽フリーマーケット係=渕井和子、小林美代子▽お便り係=笠原あつ子、小林美代子、林とく江、太田きみ子、若林博◇監査委員=竹腰きぬよ、丸山光代◇顧問=柴昌子、木下博子 -

美和ダム洪水調節施設完成記念

伊那市長谷の美和ダム洪水調節施設完成に伴い、27日、分派堰(せき)北側の国道152号線沿いで記念植樹があった。美和ダム周辺の環境整備として、高さ3メートルほどのイロハモミジ29本を植えた。

工事に携わった業者31社が旧長谷村の木であるモミジを寄贈。市・三峰川総合開発工事事務所関係者、施工業者ら30人余が作業に当たった。

小坂市長は「日本風景街道に手を挙げている。植樹は有意義な事業で、楽しみながら歩けるようにしたい」とあいさつ。

そのあと、参加者は8メートル間隔で植えられたイロハモミジに、スコップで土をかけた。

全市を桜の里にするため、美和湖側にも桜を植えていく。

美和ダムは、洪水調節や電力発電、農業用水の配水などの目的を持つ。予想以上に土砂が流入したため、再開発事業として分派堰、貯砂ダム、洪水バイパストンネルの洪水調節施設を整備、05年5月に完成した。 -

建設労組赤穂分会が太子講

大工、左官、建具職人などでつくる上伊那建設労働組合赤穂分会(田中基治分会長、160人)は21日、商売繁盛と安全を聖徳太子に祈願する太子講祭を駒ケ根市の共楽園内の太子堂で開いた。宮沢靖夫講長以下、役員など約30人が出席し、堂内の太子像に向かって神妙に経を唱えた後、にぎやかにもち投げなどをした=写真。

聖徳太子は差し金(曲尺)を発明したとされることや、法隆寺を建立するなど建築に大きな功績があったことから、建築にかかわる職人などの守り神として古くからあがめられてきた。 -

駒ケ根市消費者の会総会

駒ケ根市消費者の会(木下さちゑ会長)21日、07年度総会を市役所南庁舎で開いた。会員ら約40人が出席し、市消費生活展&環境・健康フェスティバルの開催や廃油せっけんの普及、マイバッグの啓発などを盛り込んだ事業計画・予算案や新役員人事などを承認した。

木下会長はあいさつで「無知な愚か者にならないよう、多くの人が参加できるいろいろな企画を実行していきたい」と述べた=写真。

新役員は次の皆さん。

▼会長=木下さちゑ▼副会長=飯島美佐子▼会計=新井佳子▼委員=坂井さな江、小池富美子、有馬多美子、渋谷かまき、堺沢照子、代田和美、小田切みや子、林しげ子▼監事=林富代、平沢千代子 -

伊那谷写友クラブ

花、昆虫、風景、人物など幅広いテーマの写真が見る人を魅了する。伊那市を中心とした写真愛好者でつくる「伊那谷写友クラブ」(建石繁明会長)の作品展はメンバーそれぞれのこだわり、独自のテーマが詰まっている。

各自が目指している方向の違いを持ち合うことで、個性豊かなクラブに。一口に風景写真といってもその表現方法はさまざまある。写真で自己を表現する手法には限りがないことを伝えている。

同クラブは、上伊那地域では活動歴が長く、発足から15年目を迎える。撮影経験豊富な愛好者で会を立ち上げ、その後、写真に興味のある人たちがぞくぞくと集まった。一時は30人の大所帯だったこともあるが現在は16人。そのうち創立当初のメンバーが5人残っている。

活動は、年1回の定期展での作品発表のほか、月例会でそれぞれの写真を批評、助言し合い、撮影技術の向上を目指す。それぞれが個性を尊重し、そこから自分の発想の展開につながるヒントを得る。触発し合うことで、全員が技術を学んでいるのだ。

写真を始めたきっかけや楽しみ方は人それぞれだが、写真を撮ることは自分を表現する手段、自己の存在の証だという考えは一致している。集まるメンバーの職業や年齢に違いはあるが自己表現することにそれらは関係ないのだという。

建石会長のモットーは「心も写真も豊かに」。写真を通して人間的コミュニケーションを竏窒ニの考えだ。写真を互いに見せ合うことで交流は広がる。写真を撮ることは手軽だが奥は深い。息づまったときにには会員が手助けする。同志が集まることで支え合っているのだ。

定期展「伊那谷写友クラブ第17回写真展」は5月6日まで、伊那市荒井の伊那市立伊那図書館の広域情報コーナーで開いている(午前10時縲恁゚後7時、最終日は午後5時まで)。

「第17回写真展」は伊那市立伊那図書館ではじまっている -

種からリンゴの木育ってます

南箕輪中1年の原太河君が栽培

種から育てたリンゴの木が、順調に成長を続けている。木の持ち主は、南箕輪村の南箕輪中学校1年生、原太河君(12)。南箕輪小学校3年生のときに学校で種をまき、家に持ち帰った小さな芽が、樹高155センチに育っている。

当時の南小3年4組のリンゴ作り体験学習で、原君ら児童5人が、摘花から収穫まで学んだ後に「発芽グループ」を結成。自分達で食べたリンゴ「フジ」の種をまき発芽させた。4年生の進級時に各自が芽を家に持ち帰り栽培に挑戦したが、現在育っているのは原君の木と、当時の担任ら2人の元にある2本の計3本という。

原君は、芽を鉢植えで育て、リンゴ学習に協力した田畑のリンゴ農家・白鳥幸子さんの助言を受け、5年生の5月ころに15センチほどに成長したものを庭に下ろした。「枯れちゃうかなと思っていた」が、牛乳を使った害虫防除をし、祖母が毛虫を見つけて取るなど家族皆で育てている。

リンゴの木の成長を知り、白鳥さん一家と、JA上伊那営農部中部グリーンセンター果実担当の唐沢良忠さんが訪問。成長の妨げになる枝を切り、支柱を立てて固定した。

「母親はフジでも父親が違う花粉なので、フジではない実ができるかもしれない」と唐沢さん。フジができると思っていた原君は新事実に、「新品種で金持ちになれるなら…」と笑っていた。

種から育てた木は花をつけるまでに7年近くを要するため、生産者は通常接き木でする。白鳥さんは「育っていてうれしい」と話し、唐沢さんは「若い木は弱いので病気や害虫に気を付けて」とアドバイスした。リンゴの花が咲くのは、原君が高校生になるころだという。 -

自然環境功労者環境大臣表彰受賞

南箕輪村の征矢哲雄さん

国立信州高遠少年自然の家環境未来センターで講師を務める南箕輪村塩ノ井の征矢哲雄さん(76)が、「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞した。25日、東京都新宿区の新宿御苑内インフォメーションセンターで表彰式があった。

表彰は、自然環境の保全に関して顕著な功績があった人や団体を表彰し讃えるとともに、自然環境の保全について国民の認識を深める目的。今年は全国で41個人・団体が選ばれた。

征矢さんは、中学校の理科教諭として38年間勤め、退職後も理科講師として中学校や高校に勤務。02年から環境未来センター講師を務める。専門は昆虫生理学で、クロスズメバチの性機能決定メカニズムなどを研究している。

これまで、伊那市高遠町入笠山のミヤマシロチョウの生息復元を願い地元の小中学生に保全活動も含めた自然環境学習を指導。県水環境保全地域啓発活動の「伊那谷の清流と森をたずねて」や、伊那建設事務所主催の「せせらぎサイエンス」の講師も務めている。伊那市などの自然環境基礎調査、環境基本計画策定などにも携わった。

「自然の中で学ぶフィールドワークが真の理科教育」との信念に基づき、「自然に親しみ、自然を愛し、尊び、自然から学ぶ姿勢を身体知として学びとらせたい」と、青少年と共に行動し、自然環境保護の大切さを教えてきた長年の活動が評価された。

征矢さんは、「私の考え、やってきたことを認めてくださったと思う。自然はこれからの人からの預かり物という気持ちを持って、自然の畏敬に気づいてほしい。これからも命ある限り、強く訴えていきたい」と受賞の喜びをかみしめている。 -

箕輪町保健補導員会総会

箕輪町保健補導員会は23日、07年度総会を町文化センターで開き、本年度活動計画案と予算案を承認した。

活動は、研修が全体研修会、県大会(10月3日、県松本文化会館)、健康アカデミー。自主活動は地区研修(健診結果と自分の体の変化についての学習、任期中の循環器健診受診、乳房の自己検診法の学習、地区の健康相談など)、各種健診のお誘い、施設見学、ふれあい広場への参加。保健予防活動にも協力する。

保健補導員は234人。町内に9支部ある。任期2年で本年度が2年目。

関奈保子会長は、「予防医学を頭に置きながら、自分、家族、地域と健康の輪を広げ、健診の呼びかけや取りまとめ、研修会への積極的参加をし、保健補導の認識を新たにできたらと思う。体、心まで健康を考えながら1年間活動したい」とあいさつした。

昨年度の短期アカデミーに参加した保健補導員8人の結果報告や、全体研修会の講演もあった。 -

山岳観光シーズンへ

中央アルプスの開山式が25日、県内山岳観光地のトップを切って駒ケ岳千畳敷の駒ケ岳神社であった。

千畳敷一帯は朝からあいにくの雨だったが、観光関係者など約20人が出席。祭壇に向かって拝礼し、玉ぐしをささげるなどして入山者らの安全を祈願したほか、山で亡くなった遭難者らに黙とうをささげた。

アトラクションとしてスイスの民族衣装に身を包んだ「アルプホルン駒ケ根」の8人が『やまびこ』など数曲の演奏を披露。のどかな音色を千畳敷カールに響かせた=写真。

開山式に合わせて訪れた約100人の観光客は「宝剣岳も何にも見えないね」と話し合い、みぞれ混じりの小雨が舞う霧の空を恨めしそうに見上げながらもアルプホルンの演奏を楽しんでいた。

神社前の積雪は約2メートルで、拝殿の屋根と鳥居の頂部がわずかに頭をのぞかせている状態。 -

5月から保育園の「育児相談日」を市内全園で一斉実施

伊那市は5月から、市内25園と母子通園施設「小鳩園」で「育児相談日」を設けて、より相談し易い環境づくりに努めていく。

従来から各園で随時相談に応じてきたが、より分かり易く、気軽に利用してもらえる運用を図るため、これまでの随時相談に加えて定期的に開催する無料の相談日を設けることにした。

相談は予約制となっており、保育園の保護者にかかわらず、誰でも、どこの園でも相談できる。また、相談内容に応じて専門機関との仲介も行う。

相談日時は毎月第1、3火曜の午後2時縲恁゚後3時半。美篶東部、東春近南部、西箕輪南部保育園は毎月第1、3水曜日の同じ時間。

詳細は保育園か子育て支援課(TEL78・4111内線2130、2133)へ。 -

伊那市少年補導委員55人を委嘱

伊那市少年補導センター少年補導委員の委嘱式が18日夜、市役所であった。青少年非行など早期発見などのため、市内の代表55人を委嘱。会長には美篶地区の丸田旭雄さんに決まった。

小坂樫男市長は「将来の伊那市を背負う子供たちを育てる立場」と活動に期待。市教育委員会の北原明教育長も「子供たちの健全育成をお願い」と話した。

再任された丸田会長は「最近は声をかけることで不審者扱いされてしまう世相となった。メンバーの知恵と力を出し合い頑張っていきたい」と意気込みを語った。

同少年補導委員は、街頭補導などを中心に活動を展開。不良行為少年を発見し、非行に移行する恐れのある少年に対して注意や助言、指導などをして未然に防ぐ。2年任期。

委嘱書を受け取るメンバー -

南箕輪村図書館前の花壇でチューリップ見ごろ

南箕輪村図書館前の花壇で赤、ピンク、黄色など色とりどりのチューリップが見ごろを迎えている。

花壇はもともとコンクリートの池だった。管理の大変さから池としての利用を止め、水を抜いた状態になっていたが、村教育委員会が昨年8月、子どもが万一落ちた場合に危険なため土を入れ花壇として整備した。

昨年秋に図書館ボランティアが植えたチューリップの球根約120球が育ち、図書館や村民センターを訪れる利用者の目を楽しませている。 -

花桃の里、500本が満開

一目500本の花桃(ハナモモ)が満開、さながら桃源郷-。駒ケ根市中沢中割のすみよしや休み処(宮下秀春店主)で、宮下店主が15年前から百々目木川沿いに植栽した赤やピンク、白、咲き分け、源平シダレなど500本の花桃が満開になり、市内外からの花見客や写真マニアでにぎわっている。

花桃のほか、レンギョウが黄色のベルトを作り、シバザクラの桃紫色のじゅうたんが川面に映えている。

宮下さんは「3月初旬につぼみが動き出し、その後の冷えこみで花芽が凍ってしまい、心配したが、今年もきれいに咲いた」と満足そう。

花桃は今月末ころまで楽しめるという。 -

花桃の里、500本が満開

一目500本の花桃(ハナモモ)が満開、さながら桃源郷-。駒ケ根市中沢中割のすみよしや休み処(宮下秀春店主)では、宮下店主が15年前から百々目木川沿いに植栽した赤やピンク、白、咲き分け、源平シダレなど500本の花桃が満開になり、市内外からの花見客や写真マニアでにぎわっている。

花桃のほか、レンギョウが黄色のベルトを作り、シバザクラの桃紫色のじゅうたんが川面に映えている。

宮下さんは「3月初旬につぼみが動き出し、その後の冷えこみで花芽が凍ってしまい、心配したが、今年もきれいに咲いた」と満足そう。

花桃は今月末ころまで楽しめるとか。

) -

伊那部町内会が自主防災訓練

伊那市西町の伊那部町内会(根津章総代)は22日、同町内にある旧井澤家住宅を守る「伊那部宿を考える会」と協力して、自主防災訓練をした。同住宅で初期消化方法や消火栓の取り扱いなどを消防署員から学んだ。

今年で3年目となる、年に一度の町内会の自主防災訓練。自主防災会を中心に一般住民ら約50人が参加し、消火器や消火栓の取り扱い方法などを学び、実践した。

消火栓の取り扱いでは、ホースを消火栓につなぎ放水するまでを3人1組で体験。一人ひとりが自分の役割を認識し連携を取りながら放水訓練を実施した。

根津総代は「この地域は水利が悪いので、いざという時の役に立った。歴史のある伊那部宿を守るため、皆が意識を持って訓練に臨めたと思う」と話した。

放水訓練を実施する伊那部町内会のメンバーら -

みはらしファーム 春らんまんまつり

伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームで22日、「春らんまんのみはらしまつり」があり、地元産の花や野菜の販売、スタンプラリーなどの各種イベントで来場者を楽しませた。観光バスで訪れた県外者や市内の家族連れがぞくぞくと集まりにぎわいをみせた。。

本年新たに企画した「信大農学部の出店」のほか、恒例の「アスパラつり」「一貫目ゲーム」など10数種類の催しを開催。もちつき大会は、集まった子どもたちが順番を交代しながら挑戦し、出来上がりは来場者に配られた。

「ポン菓子を作ろう」は随時開催され、大きな音とともに信州産コシヒカリが菓子に変るのを楽しんだ。長蛇の列が常にあり、一回の無料配布で2、3袋を一度に手にする来場者がいるほど盛況だった。 -

伊那市地蜂愛好会総会

地蜂(じばち)の保護、増殖を願う、伊那市地蜂愛好会(会員約100人、小木曽大吉会長)は22日、伊那市の羽広荘で、07年度総会を開いた。上伊那を中心に県内外から集まった約60人の会員に対し、増殖のために越冬させた女王蜂約1万匹を配布した。

総会では、新年度事業計画などを承認。今年度は、10月21日に「第10回地蜂巣コンテスト」の開催があるほか、親子などを対象とした蜂追い体験学習会などで一般にもPRしていく。

例年の倍近い約1万4千匹の女王蜂の発生に成功前年と比べ本年は・スまずまずの繁殖数・ス。小木曽会長は「あと二月もすれば、楽しい蜂追いが始まる。平成生まれの世代にも楽しんでもらえるよう、地蜂を保護していきたい」と話した。

愛好会は、地蜂とのかかわりを楽しみながら蜂資源の増殖を図るため、1997年に発足。会員に配布した女王蜂は各会員がそれぞれの野山へ放し、蜂追いを楽しむ。

また、総会では04、05年度の地蜂巣コンテストで優勝した、富士見町の中山一さんの講演があり、会員らは地蜂の飼育方法などを学んだ。

越冬した女王蜂を会員へ配布 -

伊南防犯女性部委嘱式

伊南防犯連合会(会長・中原正純駒ケ根市長)は18日、任期満了に伴って改選された伊南防犯女性部員の委嘱式を駒ケ根署で開いた。66人のうち各地区の正副部長ら26人が出席し、中原会長から委嘱状を受け取った=写真。任期2年。役員を選出したほか、部員の任務について駒ケ根署の担当者から説明を聞くなどの研修を受けた。

中原会長は「地域の安全・安心は住民と行政が一体となって進めていかねばならない。犯罪のない平和で明るい社会の推進の重要な担い手として、皆さんの活動に大いに期待する」と激励した。

役員は次の皆さん。

▽部長=片桐明子(駒ケ根市)▽副部長=宮下伊穂子(飯島町)小松清美(中川村)田辺良子(宮田村) -

かんてんんぱぱで宮崎守旦作陶展

伊那市高遠町で製作活動を続けている宮崎守旦さん(59)による作陶展が30日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。花器や器、皿など、日常使いできる作品を中心とした約100点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

宮崎さんは東京都の出身。京都で河合武一氏に師事した後、地元に戻って作陶活動をしていたが、で1999年から高遠町の芝平に移り、引き続き製作に取り組んできた。かんてんぱぱホールでの展示会は昨年に続き2回目。今回はサクラの季節に合わせてサクラを模った皿や花見の席を思わせるとっくりとちょこなども多くそろえた。

ろくろ、型物、手びねりなど、さまざまな手法を駆使して作陶しているが、ろくろで原型を作り、その後さらに手を加えるなどした作品もある。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。 -

県長寿社会開発センター上伊那地区賛助会総会

県長寿社会開発センター上伊那地区賛助会総会が21日、伊那市駅前ビル「いなっせ」であり、07年度事業計画などの承認をした。

県の行政改革に従い、同賛助会でも昨年度から会員が主体となって会の運営を行うようになった。それに伴い本年度は、会員募集強化事業を新たに展開。従来は県老人大学の卒業生の入会希望者を会員としてきたが、本年度からは公民館活動の参加者や高齢者クラブなどの参加者にも呼びかけを行い、会員加入を促していく。

そのほかにも、生き生き料理教室、高齢者ニュースポーツ交流会、信州ねんりんピック大会への参加を予定している。

高橋大八会長は「06年度は会員が主体となって賛助会の運営をしてきたが、初めてということで問題や困難もあった。しかし、役員の手助けとみなさんの協力があって計画通り実施することができた。みなさんの協力をいただきながら07年度も上伊那地域の高齢者の生きがいづくりに全力をつくしたい」と語った=写真。

また、あららぎ歯科医院の橋場正尚院長が「口腔衛生とボケの予防」をテーマとした記念講演とマジックを披露し、会員を楽しませた。

現在の会員数は542人、約30組のグループが書道やちぎり絵などに取り組んでいる。 -

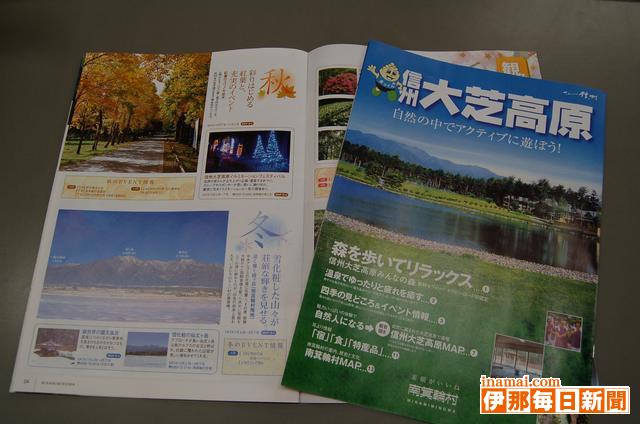

南箕輪村観光パンフレット完成

南箕輪村の新しい観光パンフレットが完成した。「信州大芝高原」の文字と大芝公園の写真が目を引く表紙で、村の見所や四季のイベント、体験、特産品などを紹介している。

パンフレットは02年度作成以来。今回は、雑誌風の組み立てで、「癒し」「観る」「体験」の項目を設けた。「癒し」では、森林セラピーロード認定を受けた大芝高原みんなの森と、大芝の湯をPR。「観る」は、四季ごとにイベント情報や桜、ユリノキ並木など見所を紹介する。

「体験」は、ページが観音開きになり、大芝高原の地図と各施設を案内。イチゴやブルーベリー狩り、権兵衛峠遊歩道ハイキング、リンゴオーナーなど体験イベントを載せた。

特産品のほか、寺社、新四国霊場など歴史と文化も紹介。村の地図、交通案内もある。

初の試みで、経ヶ岳登山コースと権兵衛峠遊歩道コースを載せたA4サイズ1枚の地図も挟み込んでいる。

A4版16ページ。4万部作成し村内は役場、大芝荘、大芝の湯などのほか、希望のあったスーパー、コンビニエンスストア、飲食店などに置いている。木曽の町村にも配り、県外では信州観光情報センター(東京都、大阪府、愛知県)にも置く予定。 -

芝桜まつり始まる

芝桜の「花富士」をメーンとした伊那市の花公園で21日から、第8回芝桜まつりが始まった。5月6日まで。

当初、29日からまつりを予定していたが、暖冬で開花が昨年より1週間ほど早まったため、前倒しした。見ごろは5月の連休を見込む。

1千分の1の富士山(高さ3・7メートル)をはじめ、天竜川、仙丈岳や間ノ岳など南アルプスの山並みなどを白、ピンク、薄紫の3色で表現。開花が進むにつれ、西暦の「2007」と、えとであるイノシシが徐々に浮かび上がる。

小沢区の有志らでつくる「小沢花の会」が手入れしており、池田清和会長は「花で人が集まってくれることはうれしい」と喜ぶ。

高遠城址公園などから花公園に立ち寄る県外の観光客が目立ち「少し早いけど、これだけ芝桜があると見事」と散策したり、写真に撮ったりした。

28、29日ごろ、公園内の一角にある水田に水を入れるほか、5月3縲・日午後7縲・時にライトアップする。

また、2日まで甘酒・茶のサービス、3縲・日はおにぎり・豚汁の販売がある。本年から「芝桜まんじゅう」も売り出し中。

芝桜苗は1ポット80円。

花公園は広さ約30アールで、広域農道の中の原信号機南側にある。 -

倫理経営講演会

県伊南倫理法人会(小林義徳会長)は18日夜、倫理経営講演会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。会員ら約120人が集まり、倫理研究所法人局常任理事で局長の中西浩さんの講演「日本創生の心竏瀦翌Nこす」を聴いた。

中西さんは製品のサイクルが極端に短くなった現代の経済状況を説明し「速い変化に対応できなければ企業はつぶれるこの時代の中でどうやって生き残るかが経営者の腕の見せどころだ」とした上で、創業数百年という日本橋の老舗商店の経営術を例に挙げ「商売は大きくしすぎることなく、身の丈で。いちかばちかの変化でなく、毎日少しずつ進化すること。そして時代に合ったマネージメントに取り組みながら、常に前向きな姿勢を忘れないことが大切だ」と呼び掛けた。

参加者は熱心にメモを取りながら真剣な表情で話に耳を傾けていた。 -

大芝の湯入場者150万人達成

南箕輪村の大芝の湯は20日、入場150万人を達成した。150万人目と前後の入場者に記念品を贈った。

150万人目は駒ヶ根市中沢の菅沼フジエさん(76)。夫の正章さん(82)と訪れた。「夢のよう。最高ですね」と喜んだ。「広々として泉質もよく、のんびりできる」と夫婦で週1回は訪れ、食事をしてゆっくり過ごしているという。

149万9999人目は下諏訪町の太田守さん。150万1人目は南箕輪村大泉の唐沢てる子さん。

唐木一直村長が、150万人目に大芝荘ペア宿泊券と信濃グランセローズグッズ、前後者に入浴回数券と信濃グランセローズグッズを贈った。

02年5月1日のオープンから1585日目の達成。1日平均947人が利用している。

150万人達成記念で23日は、入館料を大人500円を200円、子ども300円を100円にする。

5月1日から、大芝の湯開館5周年記念イベントも計画している。 -

箕輪町運動保育士

大槻佳奈さん

「子どもがいつも笑顔で楽しんでくれるような活動ができる保育士でありたい」

今年4月、箕輪町の運動保育士に採用された。町は、柳沢秋孝松本短大教授の柳沢運動プログラムを取り入れた運動あそびを導入し4年目の本年度、運動保育士を1人増員し、2人体制にした。

「保育園の先生がすごい好きだったんです」。年少のときに先生にあこがれ、大きくなったら保育士になりたい-と小さな胸に抱いた夢は、成長しても色あせることはなかった。

箕輪中学校時代の職場体験学習は、迷うことなく保育士を選んだ。松島保育園の2歳児と散歩をしたり、遊んだり。「子どもと関わることが好きなので、楽しかった。あぁ、保育士になりたい!と思った」。夢はますます膨らんだ。

高校生のとき、柳沢運動プログラムを新聞で知り、「保育士を目指すなら運動あそびを学びたい」と、柳沢教授のゼミに入ることを目的に松本短大幼児保育学科に進学した。

ゼミでは、毎週1回、短大の体育館で2歳から小学1年生までの子ども達に運動あそびを展開。隔週で岡谷市の幼稚園にも行った。

「運動が好きな子がもっと好きになる以上に、運動に抵抗がある子に好きになってもらうことが目標」

1年生のときは、先輩の運動あそびの指導補助をしながら、段階を踏むことを大切にした指導法や、話を聞くことが出来ずに走り回る年少児にどういう言葉掛けをすればいいのかなど子どもとの接し方も学んだ。

2年生では、運動あそびをやろうとしない子を、いかに引き付けるかを考え、卒業論文の研究でも取り組んだ。「くまさん歩き」でサイコロを使う、導入に音楽と歌を入れるなど、「子どもがやりたいと思ってやってくれることが大切なので、喜んでくれるように」工夫し、展開と反省を繰り返した。

子どもの中には、一つほめられる度に体育館で見守る母親に必ず報告に行く子もいた。「子どもは、ほめると次はすごいやる気になってやってくれる。できない子は、1回成功したら、そのたった1回をすごくほめてあげるようにした」。こうして、参加しなかった子どもが展開に入ってくるなど効果も実感した。

ゼミの2年間。「最初は自分の目の前にいる子どもしか見られなかったけど、視野が広くなって、周りを見てできるようになった。余裕が出てきた」と、自分自身も成長した。

「せっかく運動あそびを学んだので、普通の保育士に出来ないことをしたいと思って、運動保育士を目指した。採用されて、すごく嬉しかった」

町の運動あそびは、9保育園と5小学校の1・2年生が対象。26日から始まる。

「今まで勉強してきたことが本当の現場で生かせるのか、身に付いているのか、緊張するけど、やりながら子どもから学んでどんどん力にしていきたい」

(村上裕子) -

林野火災予防パレード

上伊那地方事務所などは19、20日、上伊那管内の山際を中心に、林野火災予防パレードを展開している。地域住民の山火事予防意識を高めるねらい。

出発式で、宮坂正己上伊那地方事務所長は「山火事の原因はたき火や土手焼き。わずかな不注意で、先人が守り育てた森林が一瞬のうちに消滅してしまう。行楽の時期を迎えるが、防火意識を高め、防ぎたい」とあいさつした。

19日は、森林や消防関係者7人に、各市町村の職員が加わり、2班に分かれて上伊那北部を回った。山火事が多発する時期で、広報車で回りながら、地域住民に▽たき火の場所から離れる際の完全消火▽強風時や乾燥時のたき火の中止▽たばこの吸い殻の投げ捨て防止竏窒ネどを呼びかけた。

20日は上伊那南部を回る。

06年の山火事発生件数は4件で、被害面積は22アール。本年は2件が発生している。 -

道の駅にこいのぼり泳ぐ

飯島町七久保の道の駅「花の里いいじま」では5月5日の「子どもの日」まで、こいのぼり25匹が泳いでいる。

こいのぼりは「多くの人に道の駅に寄って」と、道の駅利用組合が、組合員や町民から寄付されたこいのぼりを上げた。

5日は「子どもの日もちつき大会」、4回程度もちつきを行ない、つきたてを来場者に振舞う。

211/(水)