-

「みなみみのわのむかしばなし」 DVD化

南箕輪村に古くから伝わる伝承をまとめた絵本「みなみみのわのむかしばなし」を元にしたDVDが、このほど完成しました。 DVDに収められているのは、「かまどぶ」や「来る身塔婆(くるみとうば)」など村に伝わる昔話14話です。 絵本で描かれている登場人物などはそのままで、ナレーションや音楽、動きが加えられています。 それぞれの話が5分程度の長さにまとめられています。 これは、様々な世代の人たちに見てもらおうと村が制作したもので、制作費はおよそ180万円で、このうち120万円は元気づくり支援金が活用されています。 地域づくり推進課の小池健郎さんは「地域の伝承を親しみやすい形で後世に伝えていければうれしい」と話していました。 DVDは100枚制作され、村内の保育園や小中学校・高校などに配布されるほか、図書館で借りることもできます。

-

1年生が初めての給食味わう

箕輪町の箕輪南小学校の1年生は10日、学校に入って初めての給食を味わいました。 この日は1年生28人が給食室まで行き、給食当番の仕事を覚えました。 給食が出来上がると、食器や牛乳、汁物などを教室まで運びました。 この日の献立は、1年生の初めての給食を祝う「お祝い給食」です。 豆腐ハンバーグや赤飯のほか、デザートのケーキも用意されました。 児童は保育園の時よりも少し量の多い給食を味わっていました。 子ども達は「おいしい」などと言いながら小学校で初めての給食を味わっていました。 箕輪南小の1年生は、しばらくの間は4時間目の途中から給食の準備をする特別編成で、給食当番の仕事などを覚えるということです。

-

老松場の丘・古墳公園 整備状況を東春近の住民が見学

平成26年度から3年間の国の交付金を受け地域住民が整備を進めてきた伊那市東春近の老松場の丘・古墳公園で9日に見学会が開かれました。 東春近の老松場の丘・古墳公園は、地元中組の住民有志20人が整備委員会を立ち上げ、平成26年度から公園化作業を行ってきました。 見学会は、3年間の国の交付金を活用した事業が一端終了した事から初めて東春近全域の住民を対象に開いたものです。 老松場の丘には、7つの古墳が確認されています。委員会ではこの3年間で周辺の樹木を伐採したほか、ウッドチップを敷いた遊歩道の整備、桑やキイチゴの植樹などを行いました。 見学会では、創造館学芸員の濵慎一さんが古墳について解説しました。 濵さんによると、東春近は上伊那でも古墳が多くみられる地域で時代もこの地域では一番古いものではないかという事です。 また、「調査や測量、整備を進めれば県の史跡にも指定されると思う」と話していました。

-

一夜の城 一夜で築かれなかった可能性「高い」

戦国時代に織田軍が高遠城を攻略するために、伊那市富県につくったとされる一夜の城跡近くから、新たな堀が発掘されました。 この発見により伊那市は、「一夜の城が一夜で築かれたものではない可能性が高い」と発表しました。 7日は発掘現場で報道機関向けに説明会が開かれました。 発掘現場は、伊那市富県貝沼の私有地で家を建てる際に調査したところ、新たな堀が発掘されました。 堀は2段になっていて、水が溜まっている深い部分が古い堀の跡で、後から手前の土を削って「土塁」と呼ばれる城壁を高くした可能性が高いということです。 当時、堀の一番深い部分から土塁の一番上までは5メートルほどあったとみられ、戦で鉄砲が使われるようになり、その対応策として改修が行われたのではないかということです。 このことから、一夜の城は、昔から富県に住み着いていた有力者の城で、その城を織田軍が高遠城攻略のために改修してつかった可能性が高いということです。 創造館学芸員の濱慎一さんは「平成24年の調査でも2段になった堀は発掘されていた。今回2か所で確認されたことから、少なくとも堀は一夜で築かれたものではないことがわかった。調査を進めていけば、富県にどんな有力者がいたのかなど、地域の歴史も明らかになるかもしれない」と話していました。 これまでに周辺から織田軍に関する出土品はなく、織田軍が実際にこの場所を使ったという証拠はないということです。 伊那市では、今後、文化財の範囲を広げるよう県に申請し、さらに詳しい調査を行っていきたいとしています。

-

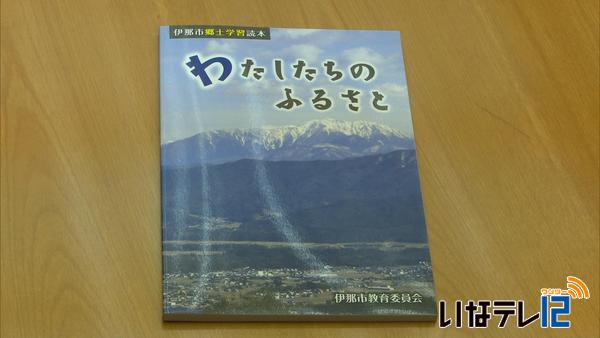

伊那市郷土学習読本「わたしたちのふるさと」完成

伊那市教育委員会は、子どもたちに伊那市の自然や文化、歴史などを知ってもらおうと、郷土学習読本「わたしたちのふるさと」を作成しました。 6日は、学習読本の編集委員長で伊那小学校の林武司校長らが市役所を訪れ、白鳥孝市長に完成を報告しました。 市内の教諭や学芸員でつくる編集委員21人が、2年かけて作成しました。 本に掲載されている内容は、その場所まで実際に足を運び情報を集めたということです。 本には、写真つきで伊那市の自然や文化、歴史などが紹介されています。 白鳥市長は「素晴らしいものが完成した。こういった調査はこれからも継続していくことが必要だ」と話していました。 伊那市郷土学習読本「わたしたちのふるさと」は1万冊作成され、市内の小学5年生から中学3年生までの子ども達に今年度から配布されるということです。 子ども達の手元に届いたあとは、社会や理科、総合的な学習の時間で活用される予定です。

-

伊那市の高遠北小学校で入学式

伊那市高遠町の高遠北小学校で5日に入学式が行われ、新1年生が学校生活をスタートさせました。 高遠北小学校には今年度、男子3人、女子5人の、合せて8人が入学しました。 志村昌之校長は、「朝は自分で起きる、挨拶をする、相手のために手伝いをする、後片付けをする、の『あ』から始まる4つの事を約束しましょう」と話しました。 児童を代表して青木謙太郎君は「2年生から6年生はみんな優しい友達です。一緒に楽しくすごしましょう」と呼びかけました。 式の後、初めての学級指導が行われ、机の上に置かれた新しい教科書や文房具を鞄に入れていました。 伊那市、箕輪町、南箕輪村では6日が入学式のピークとなっています。

-

片岡鶴太郎さん絵画展 「信濃の四季」スタート

タレントで画家の片岡鶴太郎さんの絵画展「信濃の四季」が2日から、伊那市高遠町の信州高遠美術館で始まりました。 会場には片岡さんの描いた日本画、88点が展示されています。 片岡さんは、伊那市の華道家・唐木さちさんとの縁で、毎年この時期に伊那市で展示会を開いていて、平成24年には芸術文化大使に委嘱されています。 岩絵具や水彩絵具、薄墨などを使い、自然やくだものなどを淡い色で描いた作品が多く並んでいます。 春夏秋冬を描いた「四季彩歳(しきさいさい)」は、4枚の掛け軸それぞれに、夜桜や蓮の花など季節の風景を描いています。 この日はオープニング式典が行われ、白鳥孝市長や唐木さんがテープカットを行いました。 白鳥市長は「多方面で活躍している方に、伊那に心を寄せていただきありがたい。公園を訪れた多くの人に作品を見ていただきたい」と話していました。 片岡さんの絵画展「信濃の四季」は、5月21日まで、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

-

伊那市のダンス教室K-kidsがダンス発表会

伊那市のダンス教室K-kidsの発表会が、伊那文化会館で3月25日に開かれ、教室に通うメンバーが1年間の練習の成果を披露しました。 K-kidsは、伊那市西町のスタジオ、伊那公民館、南箕輪村公民館の3か所で教室を開いています。 3つの教室合同の発表会で、保育園児から40代までのメンバーが1年間の練習の成果を発表しました。 普段ダンスを見た事のない人にも気軽に足を運んでもらおうと入場無料で毎年この時期に開いていて今年で12回目になります。 K-kids代表の春日絵理加さんは、「見に来てくれた人にも楽しさが伝わるステージを目指し、ダンスの力で地域を元気にしていきたいです」と話していました。

-

春休み中の小学生対象 子ども寺子屋

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は、春休み中の小学生を対象にした体験教室「子ども寺子屋」を3日間行い、30日に田楽座稽古場で発表会を開きました。 今回の体験教室には、伊那市内の小学生28人が参加しました。 子ども寺子屋は、子ども達に昔ながらの伝統芸能に触れてもらおうと、田楽座が7年前から行っています。 3日目のこの日は、家族を招待して発表会が開かれました。 子ども達は、3日間練習してきた花笠音頭や太鼓を披露しました。 花笠は、子ども達が1人1つ手作りしたものです。 太鼓では、テンポに合わせて交代しながら打つ「打ち合わせ太鼓」を披露しました。 発表が終わると「初めてやったけれどうまくできた」「新しい友達ができて良かった」など感想を話していました。 田楽座では「体験をきっかけにテレビやスマートフォンではなく、生で見る伝統芸能に興味を持ってもらえると嬉しい」と話していました。 体験教室は、8月にも開かれる予定です。

-

親子で旬の食材を学び料理を体験するワークショップ

楽しみながら旬の食材について学び料理を体験する、伊那市の伊那食品工業㈱主催のワークショップが、29日に開かれました。 午前中に開かれた低学年の部には、伊那市を中心に上伊那や長野市から13組の親子が参加しました。 子ども達の春休みや夏休みに合わせて伊那食品工業が去年から開いているもので、今回で3回目です。 この日は、食育ワークショップの企画をしている長野市の(株)アンバーラボの久保田あすかさんが講師をつとめました。 「春のめぶきを知ろう」がテーマで、伊那食品工業で販売している中華料理の大根もちの素を使って料理を作りました。 水を入れてかき混ぜた後フライパンで焼き、好みの旬の野菜をトッピングします。 菜の花やたけのこ、ニンジンなど、春に旬を迎える野菜が用意されました。 完成すると全員で試食しました。 ワークショップでは、野菜の写真が印刷されたカードを、採れる季節ごとに分けるクイズも行われました。 伊那食品では、親子が触れ合いながら学べる場としてこれからも定期的に続けていきたいという事です。

-

子育て支援センター4月から使用料無料

伊那市は、子育て支援の充実を図るため、市内にある子育て支援センターの使用料を4月から無料にします。 伊那市は、来年度、子育て支援を充実させるため、子育て支援センターの使用料無料化と、これまで西箕輪になかった子育て支援センターを開設します。 西箕輪子育て支援センターは、利用者から開設を希望する声があがっていることや西箕輪地区の子どもが増えていることなどから、JA上伊那西箕輪支所の空きスペースを活用し整備していて、来月6日にオープンします。 伊那市内には現在、4つの子育て支援センターがあり、西箕輪が開設されると5か所となります。 伊那市によりますと、今年度2月末までの利用者数は2万9971人で、1日当たりの平均は128.7人となっていて年間およそ3万人が利用しているということです。 月額の利用料は、これまで市内在住が200円、市外が400円でしたが、4月から無料となります。 28日、上の原子育て支援センターには、多くの親子が訪れていました。 伊那市の子育て支援センターは、保育士の資格を持った支援員2人が常時訪れた親子をサポートします。 今後、これまで行っていた育児相談や子育て講座の開催などの充実を図っていきたいとしています。

-

伊那市内全ての保育園で卒園式

伊那市内の全ての保育園で、27日に、卒園式が行われました。 このうち高遠町の高遠保育園では、統合後初めての卒園児が保育証書を受け取りました。 今年度卒園するのは、年長園児36人です。 高遠保育園は、西高遠の高遠第一保育園と下山田の高遠第四保育園が統合し、去年4月に開園しました。 式では、「けん玉が上手にできるようになりました」「ドッヂボールで早い球が投げられるようになりました」などと1人ひとりの成長ぶりを担任が紹介し、小牧徳子園長が保育証書を手渡しました。 園児らは、思い出を振り返りながら歌を披露していました。 高遠小学校の入学式は、4月5日水曜日に行われます。

-

健康マージャン教室 受講生が大会

伊那市総合型地域スポーツクラブの健康マージャン教室は、1年間のまとめとなる大会を11日、伊那市保健センターで開きました。 健康マージャン教室のモットーは、「賭け事をしない、たばこを吸わない、お酒を飲まない」です。 40代から80代の男女約40人が、毎月第2第4土曜日に伊那市保健センターに集まりマージャンを楽しんでいます。 大会は、1年間のまとめとして毎年この時期に開かれていて今年で6回目となります。 大会参加者の中には初心者もいてベテランのメンバーからルールを教わりながらゲームを進めていました。 健康マージャン教室は、来年度から、土曜日のほかに火曜日にも開催日を増やし、月3回開かれる事になっています。

-

葦の会・イーゼル会・クレパス会 合同作品展

伊那市で活動する3つの絵画サークル合同絵画展が伊那市のいなっせで開かれています。 絵画展を開いているのは、葦の会・イーゼル会・クレパス会です。 サークルに所属する22人がこの1年間で制作した近作、66点を展示しています。 3つの会は、伊那市の絵画愛好者でつくるサークルで、伊那市中央の洋画家奥村憲さんが指導しています。 対象をしっかり観て描くことを大切にそれぞれが自由にモチーフを選んで描いています。 色鉛筆画やクレパス画、油彩画など、各サークルの特徴が表れています。 展示会は、交流するとともに1年間の成果を発表しようと開かれました。 葦の会・イーゼル会・クレパス会合同絵画展は28日(火)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

伊那北高校 ジョイントコンサート

伊那北高校の音楽部と吹奏楽部によるジョイントコンサートが24日、伊那文化会館で開かれました。 音楽部の合唱班と弦楽班、吹奏楽部の合同演奏会は、毎年この時期に開かれていて、今年で38回目となります。 3年生の引退後、1、2年生のみとなった部が最初の目標とする演奏会だという事です。 合唱班、弦楽班、吹奏楽部それぞれの演奏のあと、最後の合同ステージでは、ミュージカル音楽を演奏しました。 コンサートの模様は4月1日からご覧のチャンネルで放送します。

-

箕輪町・南箕輪村の保育園で一斉に卒園式

箕輪町と南箕輪村の保育園で24日、卒園式が一斉に行われました。 このうち南箕輪村の南原保育園では、23人の園児が保育園を巣立ちました。 橋爪喜代子園長から年長園児に卒園証書が手渡されました。 園児たちは卒園証書を受け取ると、保護者の前まで歩いていき、感謝の気持ちを伝えながら証書を渡していました。

-

伊那・高遠と新宿むすぶ内藤家ゆかりの品並ぶ

1600年代から8代に渡り高遠藩の藩主を務め、伊那市高遠町と東京都新宿区との友好提携のきっかけとなった内藤家ゆかりの品々が並ぶ展示会が24日から、伊那市の高遠町歴史博物館で始まりました。 会場には、内藤家ゆかりの品およそ80点が並んでいます。 内藤家は、江戸時代の元禄(げんろく)4年、1691年に、内藤清枚(きよかず)が高遠藩主になってから、廃藩置県になるまで8代に渡って藩主を務めました。 参勤交代で江戸を訪れるため、内藤家は新宿御苑周辺に領地を与えられたことから、現在の交流につながっています。 会場には、当時の参勤交代の様子を描いたおよそ24メートルの巻物や、内藤家が高遠藩の領民に贈った家紋入りの火縄銃や紋付袴などが展示されています。 また、今回初めて、新宿歴史博物館に所蔵されている品も展示されました。 歴史博物館では、「内藤家ゆかりの品々を通じて、伊那市・高遠町と新宿区とのつながりを感じてもらいたい」と話していました。 この展示会は、6月18日まで、伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。 入館料は、一般400円、上伊那地域の小学生から高校生までは無料となっています。

-

井月ゆかりの手良で偲ぶ句会

伊那市手良の住民有志で作る井上井月をしのぶ句会が、19日、中坪公民館で開かれました。 句会は、手良公民館が主催していて今回で18年となります。 地域全体から俳句を募集し、今回も30句ほどが集まりました。 講師を務めたのは、長野県シニア大学で俳句を指導している羽場 桂子さんです。 羽場さんは、提出された句を添削しながら、アドバイスしていました。 「春を待つ 凛々の峰我いやす」という句は、「待春や 木曽駒ヶ岳(きそこま)連峰 凛々と」と添削されました。 羽場さんは、句を見た人が、その句を見ただけで木曽駒の情景が浮かぶように読むことが重要だと話していました。 井上井月を偲ぶ句会は、漂泊の俳人として知られる井上井月のゆかりの土地・手 良で、俳句を楽しもうと毎年句会を開いています。 会では、新しい参加者も増え、活動が定着してきたと話していました。

-

榎本たつおさん演劇ワークショップ

東京都在住の俳優 榎本たつおさんが指導する演劇ワークショップが18日、伊那市のいなっせで行われました。 小中学生のクラスには、小学校2年生から中学校3年生までの5人が参加し、発声練習や詩の朗読をしました。 榎本さんは、「保育園の園児に読み聞かせている風景をイメージして読んでみましょう。聞いている人をイメージすると内容が伝わりやすくなります」とアドバイスしていました。 ワークショップは、演劇を通して子どもたちに自信をつけてもらおうと上伊那の演劇愛好家で作るみやまし実行委員会が初めて開いたものです。 ワークショップは20日までの3日間の日程で、台本を使ったレッスンなども行い理解を深めるということです。

-

劉鉄鋼さん 教室の生徒と来月伊那文化会館で二胡コンサート

県内各地で中国の伝統楽器、二胡の教室を主宰している劉鉄鋼さんは4月22日に伊那文化会館でコンサートを開きます。 17日、当日演奏に参加するメンバーが集まり、リズムやタイミングなどを確認していました。 4月22日にコンサートを開くのは、中国のハルピン出身で二胡奏者の劉鉄鋼さんと、伊那、駒ヶ根、松本、諏訪、飯田の生徒40人です。 伊那文化会館でのコンサートは4年ぶりで、今回はピアノやギターの他、ドラムやベースなどの伴奏が入ります。 劉さんのほかに、教室で生徒を指導している中国出身の二胡奏者も一緒に演奏します。 中国の現代音楽を中心に16曲を披露する事になっていて劉さんは「中国の文化に触れ、美しいメロディーを楽しんでほしい」と話していました。 コンサートは4月22日午後6時から伊那文化会館で開かれる予定です。入場料は1,000円で、チケットの販売が始まっています。

-

「合格」に歓喜 高校入試後期選抜合格発表

公立高校後期選抜試験の合格発表が17日に行われ、合格した受験生に春が訪れました。 伊那市の伊那北高校では、朝8時半に掲示板が運ばれると訪れた受験生たちが自分の受験番号を探していました。 合格を確認した受験生は、友達と喜びあったり、保護者に電話をしたりしていました。 上伊那地域の公立高校8校では、983人の受験生が合格しました。 合格したある男子生徒は「ずっと緊張していたのでかなりホッとしている」と話し、ある女子生徒は「部活と勉強を両立して、充実した高校生活を送りたい」と話していました。 長野県教育委員会では公立高校の再募集を行なっていて、上伊那地域では、辰野高校、高遠高校、赤穂高校、箕輪進修高校で再募集をしています。 伊那北高校では、4月5日に入学式が行われることになっています。

-

パリ・コレの網野さん「私の職業観」テーマに講演

世界的なファッションの祭典、パリ・コレクションなどでヘアメークを担当した網野裕美さんの講演会が17日、伊那市の伊那西高校で開かれました。 網野さんは南箕輪村の美容室シュールのオーナーで伊那中央ロータリークラブの会員です。 これまでにパリ・コレクションやニューヨーク・コレクションでモデルのヘアメークを担当し世界的に活躍しています。 講演会では「私の職業観」をテーマにモデルやスライドを使って話をしました。 網野さんはパリ・コレなどのスタッフに選ばれたことを例にあげ「自分がやりたいことがありそれを思っていたらチャンスは巡ってきます。それは誰にでも平等にあり気付かない人もいます。いつも準備し、やりたいことを心の中で思うこと。 そうするとチャンスをつかむことができます。」と話していました。 講演会は将来の進路について考えてもらおうと伊那中央ロータリークラブが開いたもので生徒約320人が話を聞きました。

-

いな少年少女合唱団 21日からハンガリーで演奏

那市のいな少年少女合唱団は、21日から中央ヨーロッパのハンガリーで現地の合唱団とジョイントコンサートを開きます。 17日は、出発を前に北沢理光会長と元団長の加藤さわねさん、指導者の久保田直子さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長にあいさつをしました。 合唱団は、19日に日本を出発し、21日と23日にハンガリーで、現地の音楽小学校の児童とジョイントコンサートを予定しています。 コンサートでは、浴衣を来てわらべうたや民謡などを披露するということです。 合唱団では、25周年の平成24年にハンガリーとフィンランドを訪れていて、元団長の加藤さんは、前回の演奏旅行をきっかけに、フィンランドに留学したということです。 加藤さんは「言葉が通じなくても合唱でひとつになれることを感じた。後輩たちにもそういう感覚を感じて欲しい」と話していました。 白鳥市長は「海外に行くことは良い経験になる。良い演奏をしてきてください」と話していました。

-

青少年の健全育成に功績 個人や団体を表彰

伊那市内に34団体ある地区の子ども会育成会の総会が15日に開かれ、青少年の健全育成に功績のあった個人や団体が表彰されました。 伊那市役所で表彰式が行われ、1個人と1団体が表彰されました。 御園区育成会推進委員の小坂聡子さんは、個人表彰を受賞しました。表彰式では代理の委員が表彰状を受け取りました。 小坂さんは、平成19年から育成会の役員をつとめ、子ども会の行事ではいつも手作りのお菓子を用意しているという事です。 下小沢地区の高齢者クラブあかりの会は、平成22年から地元の子ども会の行事に携わり、お盆の振りまんどや正月のしめ飾り作りなど子どもたちに伝統文化を継承する活動を行っています。 受賞者を代表して唐澤寿男会長は「子どもも高齢者も仲間に加えて、一日でも長く元気に活動していきたい」と話していました。

-

伊那市・箕輪町・南箕輪村 小中学校の卒業式始まる

伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校10校で卒業式が15日に行われ、卒業生が学び舎を巣立ちました。 このうち、伊那市の伊那中学校では、3年生127人が卒業を迎え、武田育夫校長から卒業証書を受け取りました。 今年度の生徒会では、みんなでつながってひとつになろうと「糸」をテーマに活動したことから、卒業生は、それぞれが作った組紐の花飾りを制服につけて式に参加していました。 向山謙志郎君は答辞で、お世話になった人たちへ感謝の気持ちを述べました。

-

伊那北小学校 3学期終業式

15日の卒業式を前に、伊那市の伊那北小学校で3学期の終業式が14日行われました。 この日は全校児童が体育館に集まり、終業式が行われました。 終業式では、3年生が1年間の行事や思い出を俳句にして発表しました。 春日由紀夫校長は「6年生だけでなく他の学年の皆さんも今の学年から卒業となります。友達を大切にして良い新年度を迎えられるようにしましょう」と話しました。 6年2組の教室では、あすの卒業式を前に、荷物を鞄に詰めて机の中を空にしていました。 その後、1人ずつ小学校生活最後の通知表を受け取りました。 伊那北小学校では15日に卒業式が行われ、82人が学び舎を巣立ちます。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では15日、中学校3校、小学校7校で卒業式が行われます。

-

中村家を地域振興の拠点に

伊那市は、高遠町鉾持神社近くにある「中村家住宅」を、料理の提供を前提に、来年度から整備し、地域振興に活用します。 13日に伊那市役所で開かれた、総合教育会議で報告されました。 中村家住宅は、江戸時代前期から中期に建てられた、文化財的価値があるとされる町家形式の建築物です。 伊那市では、中村家住宅を、高遠の文化と歴史を巡る観光拠点として整備することにしました。 施設内には、料理を提供するための調理場や、そば打ちができる体験スペースなどを設置する計画です。 総事業費は1億4,900万円となっています。 委員からは、「文化財的価値を損なわないようにしてほしい」といった意見が出されていました。 8月に着工し、来年3月末完成を目指すということです。

-

伊那公民館で写真愛好家のクラブが作品展

伊那市内の60代から80代の写真愛好家でつくる写真クラブの作品展が、伊那公民館で開かれています。 会場には、クラブの会員13人の作品、約40点が展示されています。 展示会は毎年3月に開かれていて、この1年で撮影した県内外の風景などが題材となっています。 クラブは、伊那公民館に月に一度集まり持ち寄った作品を鑑賞し合っているほか、秋に撮影旅行を行っています。 心をこめて芸術的に写し出そうという意味で「Photo Art」の頭文字をとり「PA写心(しゃしん)倶楽部」というクラブ名で活動しています。 これまで全員が同じサイズの写真を展示していましたが、それぞれの個性を出そうと今年は自由なサイズで展示しています。 PA写心倶楽部の作品展は3月31日の午前中まで伊那公民館で開かれています。

-

美篶小の児童を「こども8020推進員」に認定

伊那市の美篶小学校の児童は歯の大切さについて1年間学び、「こども8020推進員」に認定されました。 13日、美篶小5年2組の教室で、認定証の授与を前に最後のテストが行われました。 伊那市の池上歯科医院の池上秀樹さんが、きちんと歯を磨けているか確認し、噛むことの大切さについてひとりひとりに質問していました。 美篶小では今年、歯科保健に力を入れていて、5年2組では、6月から7回にわたり、噛むことや歯の大切さを学んできました。 こども8020推進員育成事業は、80歳になっても20本以上歯を保つ意識を、子どもの頃からもってもらおうと、長野県が行っているものです。 最終テストの結果、全員が合格しました。 最後に池上さんから児童全員に「こども8020推進員」の認定証とピンバッジが手渡されました。 ある児童は「歯のことについてわからないことがあったら調べたりして、周りの人にも教えてあげたい」と話していました。 池上さんは「みなさんが率先して8020を実践して、周りの人にも呼びかけてください」と話していました。

-

伊那市史 初版からおよそ40年ぶりに編纂へ

伊那市の自然や歴史など、これまでの変遷をまとめた伊那市史の改訂版が、初版からおよそ40年ぶりに編纂されます。 13日に伊那市総合教育会議が市役所で開かれ、伊那市史について報告されました。 今回、初版から40年近く経過し様子が変わってきていること、また合併して新伊那市になっていることなどから計画されました。 現在のものは、旧伊那市、高遠町、長谷村、それぞれに発行されています。 白鳥孝市長は「5年10年はかかってしまう。遅いくらいだが、この段階でスタートをきっていきたい」と話していました。 伊那市では、改訂版ではなく、新伊那市史として新たに発行することも検討課題として、編纂委員の選定など準備を進めていくことにしています。

306/(月)