-

箕輪中学校でICTを活用した授業公開

箕輪町の箕輪中学校では、県内の教育にICTの活用を普及するためのシンポジウムが13日に開かれました。 シンポジウムには、県内の教育関係者などおよそ160人が参加しました。 この日は6つのクラスで公開授業が行われました。 これは、学校教育にICTを活用した授業を取り入れ情報化を推進しようと県教育委員会が県内各地で開いていて、今年で2年目です。 箕輪中は、先進的な取り組みを行うパイロット校の県内6校のうちの1つに指定されていて、昨年度から学校にiPadを140台導入し、授業で活用してきました。 2年3組の教室では社会の授業が行われ、江戸時代の農民の暮らしについてiPadを使って調べていました。 岡谷市の中学校から参加した教員は「自分のペースで効率的に調べ学習ができていると感じた。iPadの導入を前向きに検討する機会になった」と話していました。 県教育委員会では、長野県は全国と比べて機器の導入が遅れているため、今後さらなる普及に努めていきたいとしています。

-

高遠高校の生徒が制作した火災予防看板を設置

伊那市の高遠高校の生徒が、秋の全国火災予防運動に合わせて制作した啓発看板が、5日に高遠消防署に設置されました。 看板を制作したのは、高遠高校美術専攻の1年生11人です。 心の油断が大きな火災に繋がる事を表現したデザインで、1か月ほどかけて放課後などを利用して制作しました。 生徒を代表して松崎来弥君は、「1年生の初めての共同制作。これを見た人に火災に気を付けてもらいたい」と話していました。 高遠消防署では、地域の防災意識の向上を目的に6年前から毎年高遠高校に看板の制作を依頼しています。 高遠消防署管内では消防の広域化で管轄エリアが拡大しましたが、去年の4件と比べて2倍となる8件の火災が今年発生しています。 このうち2件は電気ヒーターが原因の建物火災だという事です。 高遠消防署では、来年3月中旬までこの看板を設置し、火災予防を呼びかけるという事です。

-

木下北保育園 ポニーの乗馬を体験

箕輪町の木下北保育園の園児は、12日、園庭でポニーの乗馬を体験し動物たちと触れ合いました。 箕輪町の酪農振興協議会青年部などが「ふれあい巡回動物園」として8年前から毎年行っている取り組みです。 1年に2つの保育園を回り、今年は木下北保育園と長田保育園で行われました。 子供たちはポニーの背中に乗せてもらい、保育園の庭を半周します。 ポニーの他にもウサギやウシも子供たちの人気を集めていました。

-

伊那市民吹奏楽団 第38回定期演奏会

伊那市を中心に活動する伊那市民吹奏楽団の第38回定期演奏会が8日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 伊那市民吹奏楽団には、上伊那の高校生から50代までのおよそ60人が所属しています。 「いい音楽をしよう」をスローガンに活動していて、演奏会は今回で38回目です。 9月に行われた東海吹奏楽コンクールに3年ぶりに出場し、昭和51年の発足以来初となる銀賞を受賞しました。 演奏会の模様は、12月5日からご覧のチャンネルで放送します。

-

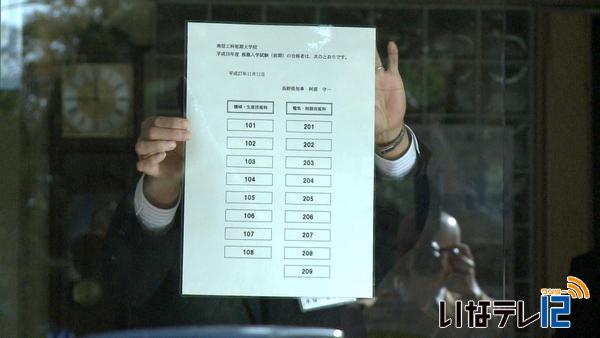

南信工科短大 前期推薦入学は全員が合格

来年4月に開校する県南信工科短期大学校の前期推薦入試合格発表が11日行われ受験した17人全員が合格しました。 午前9時に来年4月から南信工科短大となる伊那技術専門校の玄関に合格者の番号が張り出されたほか同じ時間にホームページでも公表されました。 合格したのは機械・生産技術科8人、電気・制御技術科9人の合わせて17人で受験者全員が合格しました。 南信工科短大は来年の開校を目指し現在建設工事が進められています。 後期推薦入試は12月19日に予定されています。

-

東春近小学校4年生がりんごの収穫

伊那市の東春近小学校の4年生は、近くの伊藤一路さんの果樹園でりんごの収穫作業を11日行いました。 11日は東春近小の4年生58人がりんごを収穫しました。 東春近小では毎年4年生が伊藤さんの果樹園でりんご学習を行っていて、今年度は摘果や葉摘み作業に取り組みました。 収穫はその集大成で、児童は色づいたリンゴを選んでもいでいました。

-

御射山社史跡で新たに礎石見つかる

南箕輪村神子柴の御射山社史跡で8日、現地調査が行われ鳥居の柱を支える土台の石が新たに見つかりました。 調査は地元有志でつくる神子柴の文化歴史遺産を伝える会が行ったものでおよそ20人が参加しました。 春日街道沿いにある御射山社史跡には碑が建立されているほか鳥居の柱の土台となる石があります。 御射山社は809年に建てられ人々の信仰を集めていましたが1585年の大地震で倒壊したとされています。 鳥居の柱の土台となる石は6基あるとされていてこれまでに確認されていた3基のほかに、今回の調査であらたに2基が見つかりました。 伝える会では「今回の発見は御射山社の歴史を知るうえで貴重な資料となる。」と話していました。 御射山社で行われていた御射山祭は山の神に感謝する諏訪神社の神事で神子柴では今も毎年8月26日に行われているということです。

-

松島区で火伏の神の例大祭

火伏の神秋葉三尺坊と深澤鎮火大神の例大祭が、3日、箕輪町松島の深沢公園で行われました。 箕輪町松島の松島王墓がある深沢公園内には、古墳を挟んで北に秋葉三尺坊が南に深澤鎮火大神がそれぞれ祀られていて、この信仰には300年近い歴史があります。 3日は、区の関係者や消防団などおよそ100人が集まり、神事と仏式の法要で地域の安全を願いました。 松島区によりますと、150年ほど前までは一緒に祀られていたということですが、明治の神仏分離令により別々の場所に祀られるようになり、その後地域での秋葉信仰は衰退していったということです。 しかし、大正5年に松島区で住宅500棟が焼ける大火が起き、秋葉様の祟りだと恐れた住民は公園内にお堂を建立しました。 以降、11月3日に例大祭を行っているということです。 神事のあとは、秋葉三尺坊が祀られているお堂に移動し、仏式の法要で安全を祈願しました。 松島区では、「区内の安全はもちろん、箕輪町全体で大きな火事がないことを願っています」と話していました。

-

統合で最後の感謝祭

来年4月に高遠第1保育園に統合され閉園となる高遠第4保育園で地域のお年寄りたちを招いた感謝祭が6日に行われ、参加者からは、閉園を惜しむ声も聞かれました。 感謝祭は毎年地域の人を招いて行われていますが、閉園のため今回が最後です。 園児たちが訪れた人の手を引き、展示物を案内しました。 園舎南側には、森が広がっていて栗の木がシンボルツリーになっています。 その栗を題材にした作品や拾ったどんぐりなどを使ったリースもありました。 園児たちは写真の説明をしたり、あやとりで遊びました。 第4保育園には、主に高遠町の河南地区から年長8人、年中18人、年小7人、未満児12人の合わせて45人が通っています。 開園は昭和53年1月で、40年近くになります。 建物が老朽化しているため近くの第1保育園と来年4月に統合するもので、第1保育園は、移転新築を視野に検討が進められています。 作品展を見たあとは、園児が歌や出し物で日ごろの感謝を伝えました。 夕方には、保護者も参加して手作りろうそくに点火しました。 園舎には、あたたかな光がともっていました。

-

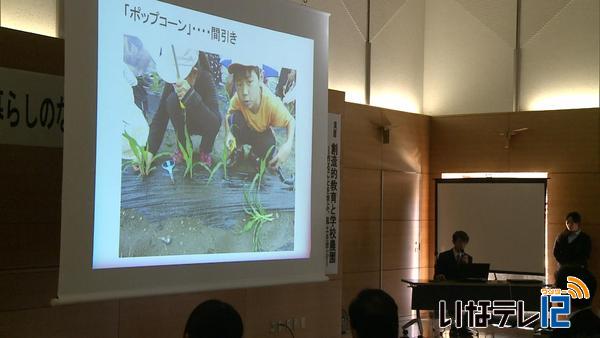

「暮らしのなかの食」実践発表

伊那市が今年度から本格的に取り組んでいる「暮らしのなかの食」事業について、市内の小中学校が今年度の取り組みの成果や課題を4日発表しました。 伊那市は、学校生活の中に農業体験を取り入れる食育事業「暮らしのなかの食」を今年度から市内すべての小中学校で実施しています。 4日は代表の5校が今年度の取り組み状況や課題などを発表しました。 このうち高遠北小学校では、全校で高遠そば作りに取り組んでいて、大豆や辛味大根、そばの栽培を行っています。 教諭は、「農地を教室からできる限り近くし、育っていく食物を毎日見ることで、食物への愛着がわき、いただくという心が育っていると感じる」と話していました。

-

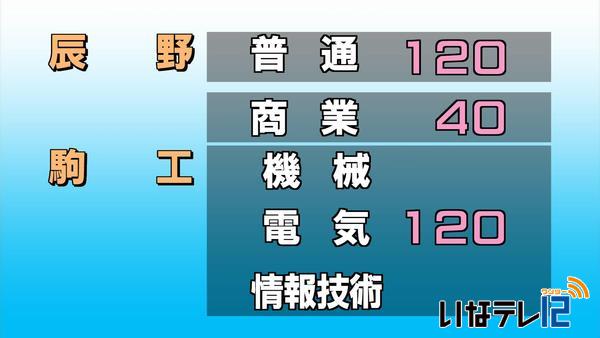

来年度の公立高校生徒募集定員公表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を、5日に公表しました。 伊那市や伊南地域の卒業予定者数増に伴い、赤穂高校の定員が1学級40人増えて普通科160人の募集となっています。 それでは、上伊那の状況をお伝えします。 辰野高校は普通科120人、商業科40人の募集です。 上伊那農業高校は、生産環境、園芸科学、生物科学、緑地創造、それぞれ40人の募集です。 高遠高校は、普通科120人の募集。 伊那北高校は、普通科200人、理数科40人の募集です。 伊那弥生ヶ丘高校は、普通科240人の募集です。 赤穂高校は、普通科160人、商業科80人の募集です。 駒ヶ根工業高校は、機械、電気、情報技術の3つの学科一括で、120人の募集となっています。 箕輪進修高校です。 普通科Ⅰ部・Ⅱ部合わせて80人、Ⅲ部は40人、工業科Ⅰ部は40人です。 なお、選抜試験は前期が来年2月9日に、後期が3月9日に行われる予定です。

-

南箕輪村南部小学校 どんぐりから育てた苗木を植樹

南箕輪村の南部小学校の4年生は、1年生の時に拾ったどんぐりから育てた苗木を、5日、大芝高原みんなの森に植えました。 4年生34人がみんなの森で植樹を行いました。 苗木は1年生の時にここで拾ったどんぐりを発芽させたもので、1年間育てたものを信大農学部に預けました。 3年経って70センチから1メートルほどに成長し、この日40本を植樹しました。 大芝高原のみんなの森の一部は、松くい虫対策などで針葉樹から広葉樹への樹種転換が進められています。 その活動を子供たちにも体験してもらおうと4年前から毎年ドングリ拾いを行っていて、今回初めて植樹が行われました。 この日は、信大農学部の小林元准教授や、ボランティアで環境整備を行っている大芝高原親林自然保護の会のメンバーが指導しました。 この日植えたコナラやクヌギは8年ほどで7~8メートルほどに成長するという事です。

-

南箕輪小1年生が大芝高原でどんぐり拾い

南箕輪小学校の1年生は4日、大芝高原みんなの森でどんぐりを拾いました。 4日は南箕輪小の1年生およそ120人がクヌギやコナラのどんぐりを拾いました。 南箕輪村は、大芝高原の松くい虫対策として、広葉樹への樹種転換を計画しています。 広葉樹の種となるどんぐりを児童に拾ってもらい、森に親しんでもらおうというもので、今年で4年目です。 子どもたちはしゃがみこんでどんぐりを探していました。 拾ったどんぐりは来年信州大学農学部に植え、大きくなったら大芝高原に移殖される予定です。 5日は、4年前に拾ったどんぐりの苗が初めて大芝高原に植えられます。

-

中尾歌舞伎秋季定期公演 親子の情愛を描いた悲話

伊那市長谷中尾に伝わる中尾歌舞伎の秋季定期公演が1日、中尾座で開かれました。 今回の演目は、定期公演で5年ぶりとなる「奥州安達原 三段目 袖萩祭文の段」です。 平安時代を舞台に、親子の情愛を描いた悲話です。 駆け落ちして勘当された娘袖萩は、父の最期に一目会いたいと一人娘のお君を連れて両親がいる屋敷に出向きます。 袖萩は家のに入れてもらえず、雪が降る中門の外で父と母に不幸を詫びる祭文を語ります。

-

伊那市地蜂愛好会巣コンテストで過去最高記録

伊那市地蜂愛好会の会員が育てた地蜂の巣の重さを競うコンテストが、1日開かれ、過去最高の記録がでるなど、今年は豊作の年となりました。 会場となった伊那市のみはらしファーム駐車場には、会員23人が地蜂と呼ばれるクロスズメバチの巣を持ち込み、その重さを競いました。 段ボールに入った巣に煙幕を入れて中の蜂を気絶させ、1枚1枚丁寧に巣を剥がしていきます。 5月下旬から6月にかけて蜂追いをして巣を見つけ、毎日餌を与えながら自宅の庭などで育ててきました。 ここ最近は不作の年が続いていたということですが、今年は去年の優勝記録3.7キロを上回る巣が次々と運ばれてきました。 中でも富士見町の中山一さんの巣は、20段近くあり見物人の目をひいていました。 18回目となるこの大会で、中山さんは過去最高となる7.3キロを記録し、2位に3キロ近い差をつけて優勝しました。 会場では他に、とれたての蜂の子を使った料理が振舞われ、県外から来た観光客も味わっていました。 地蜂愛好会では、「天候に恵まれ最高の結果となった。来年にも繋がると思う」と話していました。

-

伊那部文化祭 地域住民が交流

伊那市西町伊那部の文化祭が1日行にわれ、作品展示や太鼓の演奏で地域住民が交流しました。 作品展示では、伊那部の住民が制作した絵画や盆栽など42点が並びました。 地元で採れた野菜を使った豚汁も振舞われ、地域住民が会話を楽しみながら味わっていました。 文化祭では毎年小出太鼓の演奏が行われています。 太鼓演奏を体験できる時間も設けられました。 伊那部には約260世帯が暮らしていて、文化祭は住民同士の絆を深め町の一体感を高めようと毎年11月の始めに行っています。 町総代の小松公明さんは「イベントを通してお互いの顔を知り、人柄を知る事で団結を強めていきたい」と話していました。

-

伊澤修二記念音楽祭 功績を顕彰

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績をたたえる「伊澤修二記念音楽祭」が、31日、高遠町文化体育館などで開かれました。 音楽祭は、高遠藩出身で日本の音楽教育の基礎を確立したとされる伊澤修二の功績を顕彰しようと、東京芸術大学の創立百周年にあたる昭和62年にから毎年開かれていて、今年で29回を数えます。 高遠町文化体育館で行われた第一部では、東京芸術大学から指導を受けた高遠小と高遠北小学校の児童が音楽劇を披露しました。 他に、初参加となる長谷小学校の全校児童75人は、讃歌―長谷を歌いました。 高遠中学校の生徒は、伊澤修二が大正6年に作詞し平成21年に当時の教頭が作曲した仰望を歌いました。

-

箕輪町と南箕輪村の文化祭始まる

芸術の秋、文化祭のシーズンです。箕輪町と南箕輪村の文化祭が、31日から始まりました。 箕輪町公民館が主催する2015みのわ町民文化祭では、町発足60周年企画として開祭式で参加者全員による合唱が行われました。 文化祭初日の31日は、音楽の広場と題したステージ発表が行われ、町内で活動している音楽サークル12団体が出演しました。 このうち、みのわ太鼓保存会とみのわ太鼓ジュニアは、38年間代表をつとめ今月26日に亡くなった三澤興宣さんに捧げる曲を披露しました。「萬岳の響き」という曲は三澤さんが好きだった曲だという事です。 みのわ町民文化祭は4日間の日程で行われ、11月1日は踊りのステージ発表やフリーマーケットが開かれます。 作品展示会は、11月3日まで箕輪町文化センターで開かれています。

-

南箕輪村郷土館が「戦争と村人たち」

南箕輪村郷土館所蔵の戦争に関する資料を展示した特別展「戦争と村人たち」が10月31日から始まります。 館内に入ってまず目を引くのが、海軍の戦闘機用の400リットル入りの燃料タンクです。 写真資料は35点。 戦争当時の様子を今に伝えています。 軍服や防毒マスクなどの遺品は20点あり、今では普段目にする機会のないものばかりです。 南箕輪村郷土館では、戦後70年の節目にあわせて、管内の所蔵品を一般公開する特別展を企画しました。 郷土館では、これをきっかけに家に眠っている戦争遺品の提供も呼びかけています。 特別展「戦争と村人たち」は、10月31日から11月4日までひらかれます。

-

上農 牛山勇太さんが 農業鑑定競技で最優秀賞

南箕輪村の上伊那農業高校の牛山勇太さんは、10月20日から22日にかけて群馬県で開かれた、日本学校農業クラブ全国大会の農業鑑定競技農業土木で最優秀賞を受賞しました。 最優秀賞に選ばれたのは、緑地創造科3年の牛山勇太さんです。 農業クラブ全国大会は、日頃の活動の成果を発揮する場として開かれていて、上農からは11人と1グループが参加しました。 牛山さんが出場した農業鑑定競技は、農業に関する筆記や計算の問題が40 問出題され、その得点を競います。 農業土木には全国から約70人が出場し、牛山さんは最優秀賞となりました。 上伊那農業高校ではこのほかに、プロジェクト発表・意見発表・農業鑑定競技で6人と1グループが優秀賞を受賞していて、過去最高の成績だということです。

-

中尾歌舞伎 定期公演に向け練習に熱

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎、中尾歌舞伎の秋の定期公演が11月1日に行われます。 本番を前に、中尾歌舞伎保存会では練習に熱が入っています。 27日は、中尾歌舞伎保存会のメンバーが中尾座に集まり、衣装を身に着けての練習を行いました。 今回の演目は「奥州安達原三段目袖萩祭文の段」です。 前半は、家族の人情ものです。 前半の主人公は浪人と駆け落ちをして家を勘当され、盲目となった袖萩です。 天皇の弟環宮が誘拐されたことの責任を負い、養育者である袖萩の父、平傔丈は切腹することとなりました。 袖萩は父の最期に一目会いたいと、家に駆けつけ、祭文を歌って許しを請います。 袖萩を演じるのは、伊那市手良の登内絢也さんで、今回が初舞台となります。 後半は武士の荒物で、袖萩の夫阿部貞任や源義家が登場し、戦場での再会を約束をして分かれます。 前半は、家族の情愛、後半は武士の立ち回りが見どころだということです。 中尾歌舞伎定期公演は11月1日に伊那市長谷の中尾座で行われます。

-

伊那北小学校 親子協楽の日

伊那市の伊那北小学校で「親子協楽の日」が24日行われ、児童とその保護者が工作や料理などを楽しみました。 「親子協楽の日」は、さまざまな体験を通じて親子で交流を深めようと伊那北小PTAが毎年行っています。 地域住民を講師に招き、13の講座が開かれました。 このうち森の出前講座では、学校近くの森で拾った枝などを使って自由に作品を作っていました。

-

伊那谷ゆかりの日本画家 秀畝・芝田・孝坪・微笑作品展

伊那谷ゆかりの日本画家、池上秀畝・小坂芝田・江崎孝坪・登内微笑の作品展が24日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、4人の日本画家の作品65点が並んでいます。 作品はすべて、伊那市を中心に上伊那地域の個人が所蔵しているものです。 明治7年高遠町生まれの池上秀畝は山水や花鳥図を得意とし、中央の文展や帝展で活躍しました。 明治5年小沢生まれの小坂芝田は、中国の南宋画に写実的要素を取り入れた作品を生み出しました。 明治37年高遠町生まれの江崎孝坪は歴史人物画などを描き、小説の挿絵・装丁などで活躍しました。 明治24年東京生まれで幼少期を手良で過ごした登内微笑は、帝展などで活躍する傍ら京都で襖絵の復元模写に従事しました。 この作品展は、地域の作家の作品を広く一般に見てもらおうと伊那文化会館が開きました。 この作品展は、11月15日(日)まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

第13回邦楽演奏会

箏や尺八の音色が響く邦楽演奏会が18日伊那市のいなっせで開かれました。 演奏会は2年に一度開かれていて今年で13回になります。 伊那三曲協会が開いていて、今回は会員約100人がそれぞれグループに分かれて14曲を披露しました。 このうち箏や尺八、17絃に歌が入る野村正峰作曲の五丈原は、土井晩翠の詩より、王道精神のため一生を捧げた物語をうたにしたものです。 中国の五丈原に出兵した総指揮官「孔明」が戦いの最中病に倒れ陣営が悲しんでいる情景を主題にしているということです。 伊那三曲協会の牛山伶鶯会長は、「1人でも多くの人に日本伝統の邦楽に関心を持ってもらえたらうれしい」と話していました。

-

上農生が重機の操作学ぶ

南箕輪村の上伊那農業高校で建設系の学科を専攻している生徒を対象にした重機操作実習が19日、校内の農場で行われました。 実習は建設産業への理解を深めてもらおうと長野県建設部などが行ったもので上農緑地創造科環境エンジニアコースの2年生22人が参加しました。 官民協働により人材確保につなげようという取り組みで4年目になります。 実習では民間の建設業者が動かし方を指導し生徒がレバーを操作していました。 生徒は「レバーを少し動かしただけでもショベルが大きく動くので難しかった。」と話していました。 県建設部では実習を通して建設業へ関心を持ってもらうとともに就労の促進につなげていきたいとしています。

-

来年度の高校入試志願者 1回目の予定数調査結果公表

長野県教育委員会は、来年度の高校入試志願者を対象に行った1回目の予定数調査をまとめ、23日に発表しました。 伊那弥生ヶ丘後期選抜で去年の募集人員240人を161人上回る401人が志願を予定しています。 辰野普通は、前期39人、後期67人です。 商業は、前期15人、後期29人です。 上伊那農業の生産環境は、前期31人、後期43人です。 園芸科学は、前期56人、後期65人です。 生物科学は、前期37人、後期45人です。 緑地創造は、前期40人、後期52人です。 高遠普通は、前期45人、後期63人です。 伊那北普通は後期のみで271人です。 理数は前期39人、後期36人です。 伊那弥生ヶ丘は後期のみで401人です。 赤穂普通は後期のみで181人です。 商業は前期73人、後期71人です。 駒ヶ根工業は機械、電気、情報技術一括で前期92人、後期116人です。 多部単位制の箕輪進修は、普通Ⅰ部は前期24人、後期40人です。 普通Ⅱ部は前期11人、後期18人です。 普通Ⅲ部は前期1人、後期2人です。 工業Ⅰ部は前期12人、後期21人です。 来年度の各校の募集人員は11月5日に公表が予定されています。 第2回予定数調査は、来年1月上旬に公表される予定です。

-

特別展「戦後70年 戦争と残影」

地域に残る戦争に関する資料を集めた特別展「戦後70年 戦争の残影」が21日から伊那市の高遠町歴史博物館で始まりました。 「戦後70年 戦争の残影」は、地域に残る資料から犠牲になった人達の思いや平和について改めて考えるきっかけにしてもらおうと企画されました。 会場には、高遠町歴史博物館や中川村教育委員会、個人等が所蔵する資料76点が展示されています。 これは戦時中、鉾持神社の参道で撮影されもので出征する兵士とそれを見送る人達です。 また、この木札は兵隊として出征し戦死した家に掲げられたものだという事です。 会場には今回の企画に合わせ、市内から募集した出征兵士とその家族の写真11枚が、展示されています。父親の出征時の写真を提供した伊藤光廣さんです。 この他に、シンガポール陥落後の昭和17年に当時の小学生が書いた作文も展示されています。 「特別展 戦後70年 戦争の残影」は、12月6日まで高遠町歴史博物館で開かれています。

-

大芝高原でフラダンスの練習

伊那市狐島を拠点に活動しているフラダンス教室「レフア・マカ・ノエ フラスタジオ」は、11月の発表会に向けて、南箕輪村の大芝高原で全体練習を18日に行いました。 フラには、自然をたたえ、人を思いやる意味があるということで、自然の中で気持ちを一つにしようと屋外で練習が行われました。 レフア・マカ・ノエ フラスタジオは、伊藤紀子さんが主宰するフラダンス教室で、11月14日に駒ケ根市文化会館で発表会を開きます。 教室には、小学1年生から70代までの女性60人が学んでいて、発表会は2回目です。 主宰の伊藤さんは、ハワイの師匠から本格的なフラを受け継いでいるということです。 発表会は、11月14日午後1時から駒ケ根市文化会館大ホールで入場無料で開かれます。

-

伊澤修二記念音楽祭に向けて藝大教授が児童に指導

31日に行われる伊澤修二記念音楽祭に音楽劇で出演する小学生が、東京芸術大学の教授から9日、演技指導を受けました。 この日は、東京芸術大学の山下薫子教授が、伊澤修二記念音楽祭に出演する高遠町内の小学生に演技指導をしました。 高遠小学校の5年生は、伊澤修二の生涯を物語にした音楽劇「伊澤修二先生物語」を披露します。 幼いうちから、向上心を持って勉強に励んだ進徳館教育の精神を貫いた伊澤修二の生涯を劇と音楽で披露するものです。 山下教授は「当時の人の気持ちを考えながら台詞を言いましょう」とアドバイスしていました。 伊澤修二記念音楽祭は31日(土)に行われます。 高遠町内の小学生は、午前9時15分から高遠町文化体育館で行われる第1部に出演します。 高遠小学校は「伊澤修二先生物語」を、高遠北小学校は「狐にだまされた話」を披露します。

-

ザ・シワクチャーズ伊那 国民文化祭へ

60歳以上のメンバーで構成する伊那市の合唱団、ザ・シワクチャーズ伊那は今月31日から鹿児島県で開かれる国民文化祭に向け練習に励んでいます。 ザ・シワクチャーズ伊那は60歳になると入団することができる合唱団で最高齢は89歳です。 19日は伊那市のいなっせで合唱団のメンバーが練習に励んでいました。 伊那市名誉市民で水色のワルツなどを作曲した故高木東六さんの遺志を継ごうと2007年に発足し現在およそ70人で活動しています。 今年で30回を数える国民文化祭は音楽や踊り演劇発表などがあり文化の国体と呼ばれています。 このうち合唱には県などの推薦でシワクチャーズの1団体が県内から出演します。 伊那市からはこれまでに、いな少年少女合唱団、アルプス男声合唱団が出演していてシワクチャーズは初となります。 国民文化祭の合唱には20団体が出演しシワクチャーズはおよそ9分間にわたり「ゴンドラの唄」など2曲を披露することになっています。 国民文化祭は今月31日から鹿児島県で開催されます。

211/(水)