-

伊那広域シルバー人材センター 作品展開催

伊那広域シルバー人材センターの会員による作品の展示会が、今日から、伊那市西町の伊那広域シルバー人材センターワークプラザで始まりました。

会場には、会員27人の作品およそ120点が展示されています。

作品は、盆栽、折り紙、絵画、手芸、工芸作品など様々です。

出展している会員は、毎年この展示会を楽しみに、年末ごろから制作に取り組んでいるということです。

伊那広域シルバー人材センターは、伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村の60歳以上が対象で、1月末時点で、589人の会員がいます。

人材センターの竹村典幸事務局長は、「この作品展を通して、人材センターは仕事を紹介するだけでなく、人々のつながりを作る場所だと知ってほしい」と話していました。

作品展は、20日(木)まで開かれています。 -

高校生が探究の成果披露し地域の人と交流

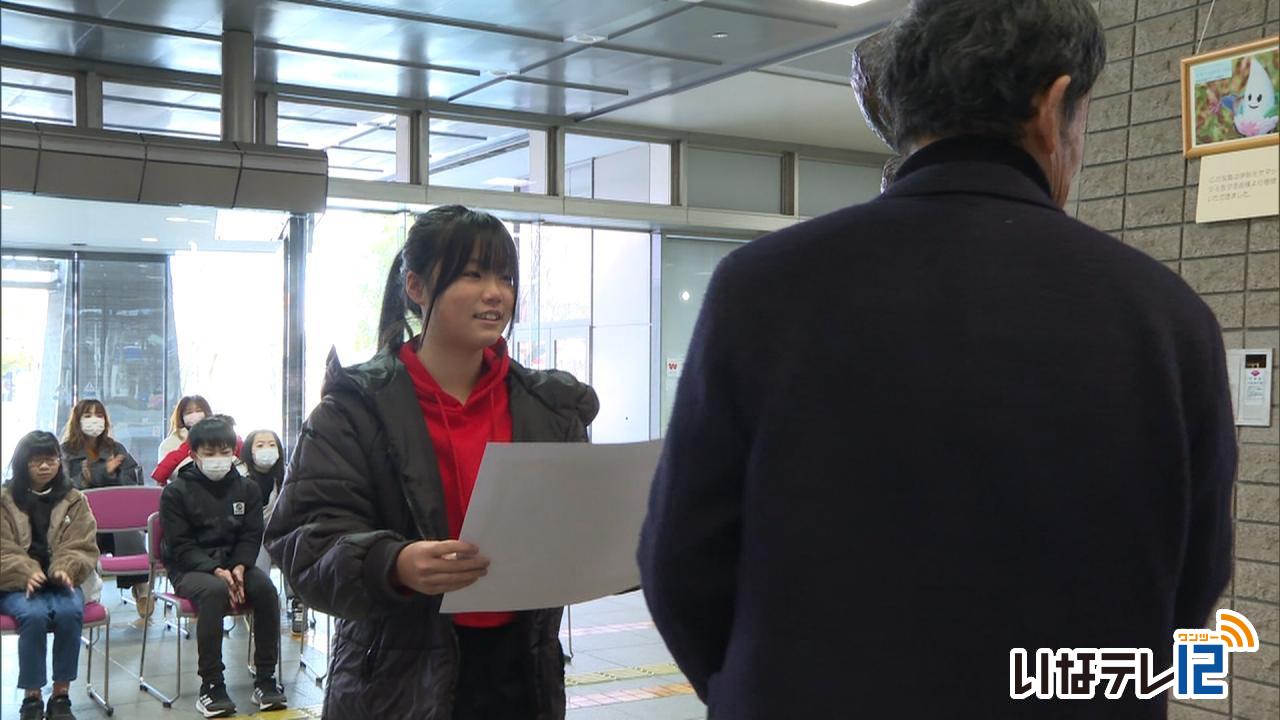

上伊那の高校が探究の成果を披露し、地域の大人や企業と交流するイベントが伊那市防災コミュニティセンターで11日開かれました。

会場には上伊那の9つの高校の生徒や企業、一般などおよそ150人が訪れました。

オープニングでは、長野県経営者協会上伊那支部から、今年度の探究に対する支援金の贈呈式が行われました。

81万の寄付が贈られていて、この寄付を活用した4校の生徒が成果を発表しました。

このうち上伊那農業高校は、使い終わったきのこの菌床を牛の飼料する研究について発表しました。

きのこの菌床を飼料として与える事で、牛の肝機能の回復や血中コレステロール値が低下したということです。

また、全国版・第一回みどりの戦略学生チャレンジで大臣賞に次ぐ大臣官房長賞を受賞したと報告しました。

このイベントは、上伊那の高校の探究を資金や物資、人的サポートで支える仕組みづくりを目指す任意団体ネイバーシップが企画しました。

イベントは、参加した大人と高校によるグループトークが行われました。

ネイバーシップでは、今後も探究の事業をとおして高校と地域がつながるイベントを行っていくとしています。

-

長野県シニア大学伊那学部 36人卒業

長野県シニア大学伊那学部の第46期生の卒業式が14日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。

式では伊那保健福祉事務所長の須藤恭弘学部長から、代表者に卒業証書が手渡されました。

今年度卒業を迎えたのは51歳から80歳の36人です。

防災や地域の文化、ボランティア活動など62時間の講座を修了しました。

卒業生を代表して伊那市日影の辻渉さんは「学びを通して自身の見聞を広め新しい視点を開くきっかけになった」とあいさつしました。

長野県シニア大学では、今年度含めて県全体で51,168人、伊那学部で4,875人が卒業しています。

-

南箕輪村 産後の保育園の入園期間の延長を来年度から実施

南箕輪村は、子育て世帯への支援を目的として、産後の保育園の入園期間の延長を来年度から実施することが12日に報告されました。

12日は役場で南箕輪村議会全員協議会が開かれ、産後の保育園の入園期間の延長について報告されました。

現在、産前産後の入園要件は、出産予定日の2か月前から出産後3か月としています。

変更後は産後6か月に延長します。

期間終了後は、一時保育の利用を月に10日まで無料で利用することができるようになります。

入園要件が就労で、育児休業を出産3か月後も取得する場合に子どもを退園させる育休退園については廃止するとしています。

保護者から希望があった場合には、継続して通うことができます。

継続を希望しない場合には、一時保育の月10日無料を利用することができます。

村では今年度、育休退園した子どもは12日までに18人いるということです。

-

伊那市創造館 造形クラブ作品展

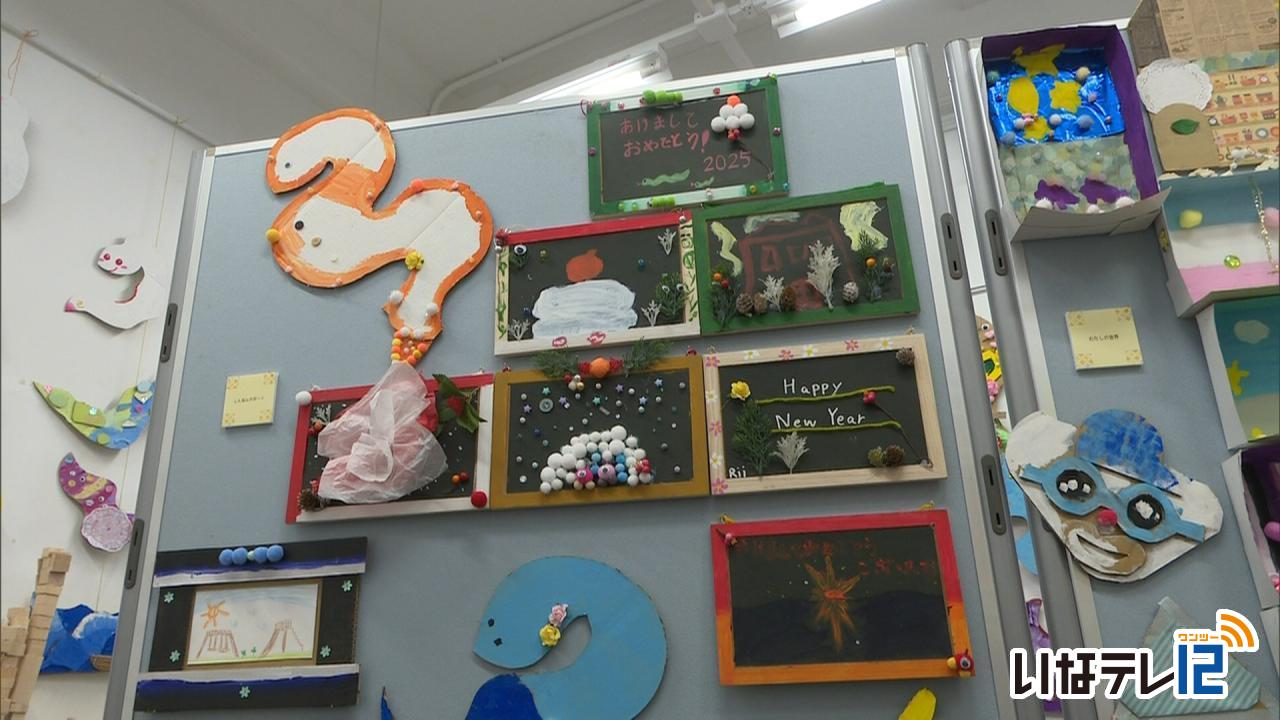

伊那市の創造館で、小学生を中心に造形活動を行っている、造形クラブの作品展が開かれています。

創造館1階の特別展示室には、絵画や段ボール工作、立体造形など様々な作品、およそ100点が展示されています。

造形クラブは伊那市創造館の登録サークルです。

小学1年生から中学生までの35人が、月に数回集まり、造形活動を行っています。

クラブの講師を務める長尾牧子さんは、「子供たちが、自由な発想で楽しく作っている様子を作品から感じ取ってほしい」と話しました。

作品展は来月3日まで開かれています。

-

オリジナル石仏コンテスト表彰式

伊那市内の小学生を対象に募集した「オリジナル石仏コンテスト」の表彰式が伊那市役所で9日行われました。

コンテストは「こんな石仏や石碑があったらいいな、おもしろいな」と思うデザインを募集したもので、市内の小学校7校から68作品の応募がありました。

表彰式では最優秀賞と優秀賞の児童に賞状と記念品が手渡されました。

最優秀賞には、美篶小学校6年の登内麻央さんの「保食神」が選ばれました。

伊那谷でしか食べられない、ザザムシを多くの人に食べてほしいと願ったものです。

石仏の表情など細かな点まで描かれ、昆虫食に着目した点などが評価されたという事です。

コンテストは、伊那市内の石仏や高遠石工について理解を深め身近に感じてもらおうと高遠石工研究センターと地域おこし協力隊が初めて開きました。

作品は21日まで市役所に展示される他、入賞したオリジナル石仏は地域おこし協力隊がSNSで発信している石仏マンガに登場する予定です。

伊那市の石仏マンガ「いなぽとけ」インスタグラム・X・フェイスブックで連載中

-

箕輪西小学校5年生 味噌づくりを体験

箕輪町の箕輪西小学校の児童が5日、味噌づくりを体験しました。

味噌づくりを体験したのは箕輪西小学校5年生の児童13人です。

講師を務めたのは松本市の丸正醸造の柏原宏さんです。

児童たちは、茹でた大豆を手ですりつぶし、米こうじと塩を加えていきました。

味噌づくりに使った大豆には、児童が学校で育てたものも含まれています。

1人2kg分を仕込みました。

味噌づくりは、県が開いたものです。

県内の企業からの商品購入を促進する運動、「しあわせバイ信州運動」の一環として、開かれました。

仕込んだ味噌は各家庭に持ち帰り熟成させます。

6月頃には食べられるようになるということです。

-

かんてんぱぱ 未来の明工展開催

伊那市西春近の伊那食品工業株式会社の社員とOB有志による作品展、「未来の明工展」が、かんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、伊那食品工業の社員とOB有志の絵画、書、写真、手芸など約150点が展示されています。

この作品展は、地域に明るい話題を届けようと企画されたもので、今年で5回目です。

塚越寛最高顧問は、自らが撮影した、伊那谷の桜や桃などの風景写真を出品しています。

代表の伊東美代子さんは、「『明工』の名前の通り、明るくモノづくりを楽しむ社員たちが参加してくれました。20代から80代まで、幅広い年代の社員たちが作った作品をぜひ楽しんでほしい。」と話していました。

未来の明工展は16日、日曜日までかんてんぱぱホールで開催されています。 -

農家がポン菓子で受験生を激励

本格的な受験シーズンとなるなか、伊那市長谷の農家が6日受験生にポン菓子を贈り激励しました。

長谷の農家でつくる、はせ農エン隊のメンバー8人が長谷中学校を訪れ3年生10人にポン菓子などを贈りました。

ポン菓子は、粘り強く勉強してもらおうと、地元産の黒いもち米が使われています。

長谷中学校の生徒は学校に地域の人たちを招きイベントを楽しんだり懇談会を開くなど住民との交流を深めています。

そんな生徒たちの日頃の活動に感謝し受験生を応援しようと企画したものです。

6日は応援メッセージが書かれた色紙も贈られました。

はせ農エン隊は去年発足し農業を、人を楽しませるエンターテインメントとして位置づけ活動を行っています。

去年11月に伊那市の協働のまちづくり交付金を活用してポン菓子機を購入しました。

米を入れて圧力を加えて作るものでこれまでに地域のイベントでポン菓子作りを披露しています。

はせ農エン隊ではポン菓子機を使って農家の立場から地域の交流の輪を広げていく活動に取り組んでいくということです。

-

高校入試 前期選抜志願者数

長野県教育委員会は、令和7年度の高校入試前期選抜試験の志願者数を5日発表しました。

辰野普通は67人で1.40倍、商業は28人で1.17倍です。

-

伊那新校 校名来年度中に決定へ

伊那新校再編実施計画懇話会が3日に伊那合同庁舎で開かれ、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する伊那新校の校名について来年度中に決めるなど、開校までのスケジュール案が示されました。

伊那新校は、2028年度の開校を予定しています。

校名は来年度はじめに募集し、選考を経て来年度中に決定する予定です。

校章や校歌は、2027年度に決めるということです。

出席者からは「高校生も応募しやすい方法を考えてほしい」などの意見が出ていました。

制服やクラブ活動などについては、小部会を設置し検討していくとしています。

次回の懇話会は5月を予定しています。

-

東春近小4年西組 学習を劇で発表

伊那市の東春近小学校で参観日が開かれ、4年西組の児童が水について学んだ成果を劇にして4日に発表しました。

4年西組の児童27人は総合学習の時間に水をテーマに学習しました。

劇は1年間の活動をまとめたオリジナルのものです。

保護者の他にお世話になった地域の人も見に来ていました。

学習では学校から歩いて富県の名水を汲みに行きました。

汲んだ水を使ってかき氷やそうめんを作ったエピソードが盛り込まれました。

劇では流しそうめんで実際に使われた竹も使用されました。

劇は今年に入ってから練習したということです。

東春近小学校では「児童が面白いと感じたことや学んだことが詰め込まれた劇になった」と話していました。 -

第18回伊那谷伝統文化公演

第18回伊那谷伝統文化公演が2日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれ、現代風にアレンジした新しい伊那節を高校生が披露しました。

公演は2部構成で行われました。

第1部で踊りを披露したのは、伊那北高校ダンス部のメンバー13人です。

与地の伊那節を中川村出身のシンガーが現代風のアップテンポな曲にアレンジしました。

伊那芸術文化協会が振付を伊那北高校ダンス部に依頼しました。

曲は3分30秒あり、振付を担当した部員3人は、去年10月から分担して2週間かけて振付を完成させました。

若い世代にも楽しく踊ってもらえるように工夫した振付になっているということです。

第1部では、伊那節保存会と、与地伊那節保存会が踊りを披露しました。

第2部では、富山県民謡越中八尾おわら保存会によるおよそ300年の歴史をもつ「おわら風の盆」などが披露されました。

-

上伊那子ども科学工作教室

上伊那地域の製造業などが主催する科学工作教室が1日に開かれ、子どもたちが歩行ロボットづくりに挑戦しました。

1日は、伊那市防災コミュニティセンターで科学工作教室が開かれ、上伊那の小学4年生から6年生80人が参加しました。

作ったのは、赤外線センサーで障害物を感知して動く歩行ロボットです。

駒ケ根工業高校の生徒が子どもたちの組み立てを手伝いました。

科学工作教室は、上伊那の製造業などの企業13社でつくる上伊那子ども科学工作教室実行委員会が開いたものです。

子どもに科学に興味を持ってもらい、ものづくりの楽しさを体験してもらおうと開かれ、今回で24回目です。

-

富県桜井の伝統行事「なーめーだ」

伊那市富県桜井の各戸を数珠を回して無病息災を願う伝統行事「なーめーだ」が1日、4年ぶりに行われました。

10メートルほどの数珠を持った園児と小学生15人が地域の家を訪ね、数珠を回して無病息災を願いました。

各家庭では玄関の外に出てその様子を見守りました。

数珠は、江戸時代に疫病が広がった際に立ち寄った僧侶が住民に与え勇気づけたのが始まりとされ、明治の初めころから子どもの行事として受け継がれています。

唱える念仏「なーめーだ」は南無阿弥陀仏が転じたものだと言われています。

もともとは、地域の男子小学生が行っていた行事ですが、人数が減ってきたこともあり、今は園児も一緒に行っているということです。

1日は桜井区にある77戸を歩いて回りました。

「なーめーだ」は、新型コロナの影響で中止していましたが、4年ぶりに行われました。

-

箕輪町 子どもが主役の学校づくり

箕輪町の小中学校6校は、長野県教育委員会の子どもが自ら学び方を選択し、自己実現できる取り組みを始める実践校に選ばれ、来年度から取り組みが始まります。

31日に、町文化センターで総合教育会議が開かれ、来年度の取り組みについて報告がありました。

箕輪町の小中学校6校は、去年、県教育委員会の「ウェルビーイング実践校TOCO―TON」に選ばれ、来年度から3年間モデル校として子どもが主役の学校づくりに取り組みます。

令和7年度の実施計画として、県内の保育園で行われている自然体験学習のやまほいくを小学校低学年に導入します。

また各校に、地域の人と子どもが交流し、地域活動を行う「ふるさとルーム」を設置するとということです。

令和7年度から可能な範囲で取り組み始め、2026年度から本格実施していくとしています。

-

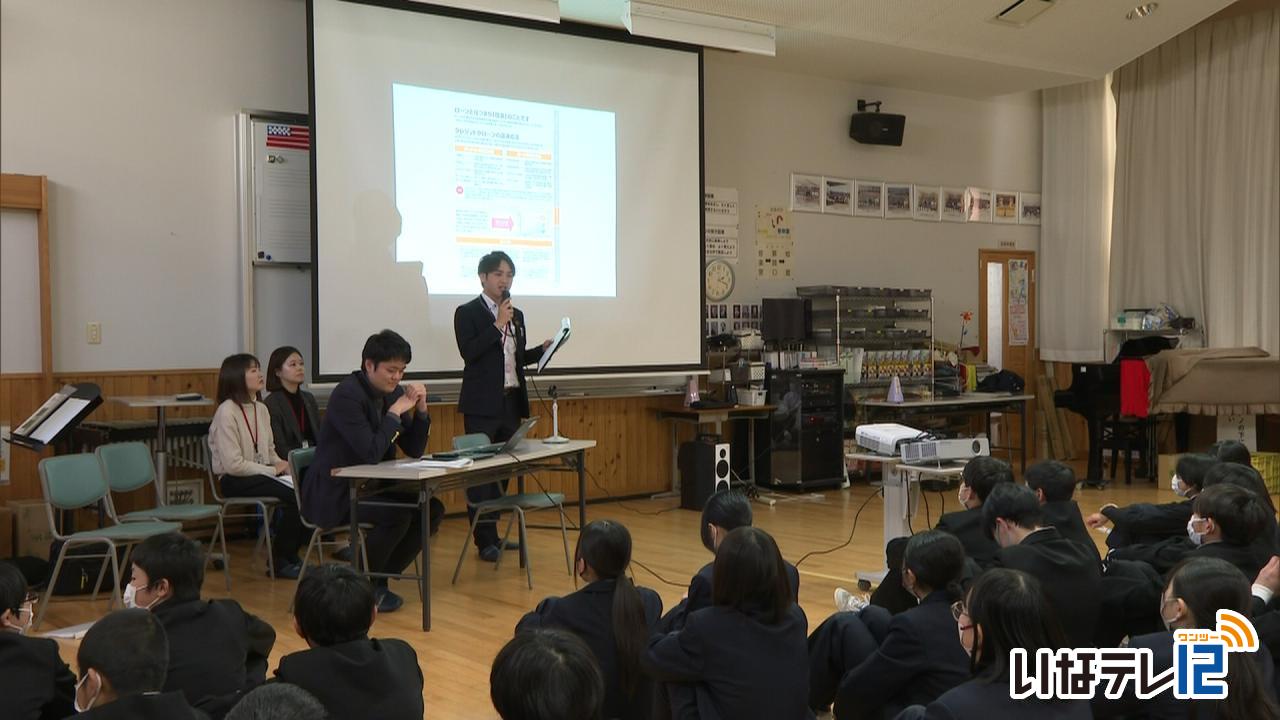

春富中学校で金融授業

お金のトラブルや使い方について学ぶ授業が伊那市の春富中学校で31日に行われました。

この日は2年生およそ100人が話を聞きました。

講師は八十二銀行と長野銀行の行員7人が務めました。

授業ではお金のトラブルや使い方について学びました。

行員は「キャッシュレス決済では知らないうちにお金を使いすぎてしまうことがあるので注意してください。

また、必要なものかほしいものを見極めて賢く使いましょう」と話していました。

春富中学校では金融授業を今回初めて行ったということです。 -

ドローンのプログラミングを体験

小学生がドローンの飛行プログラミングや操縦を体験する講座が20日南箕輪村の南部小学校で開かれました。

講座は長野県南信工科短期大学校の出前授業として開かれたものです。

6年2組の児童23人がドローンの上がる高さや飛行距離などを測定しタブレットを使って設定するプログラミングに挑戦しました。

指導にあたった南信工科短大の柳沢裕二准教授は、ドローンを思い通りに飛ばす設定方法について指導していました。

プログラミングが終わると児童たちは実際にドローンを飛ばしていました。

ドローンはプログラミング通り、障害物の手前で止まり上昇、その後設定した距離を飛びゴール地点に着陸しました。

南信工科短大では上伊那の小学校や公民館でプログラミングの出前講座を開いていて、その楽しさに触れる機会として活用してもらいたいとしています。

-

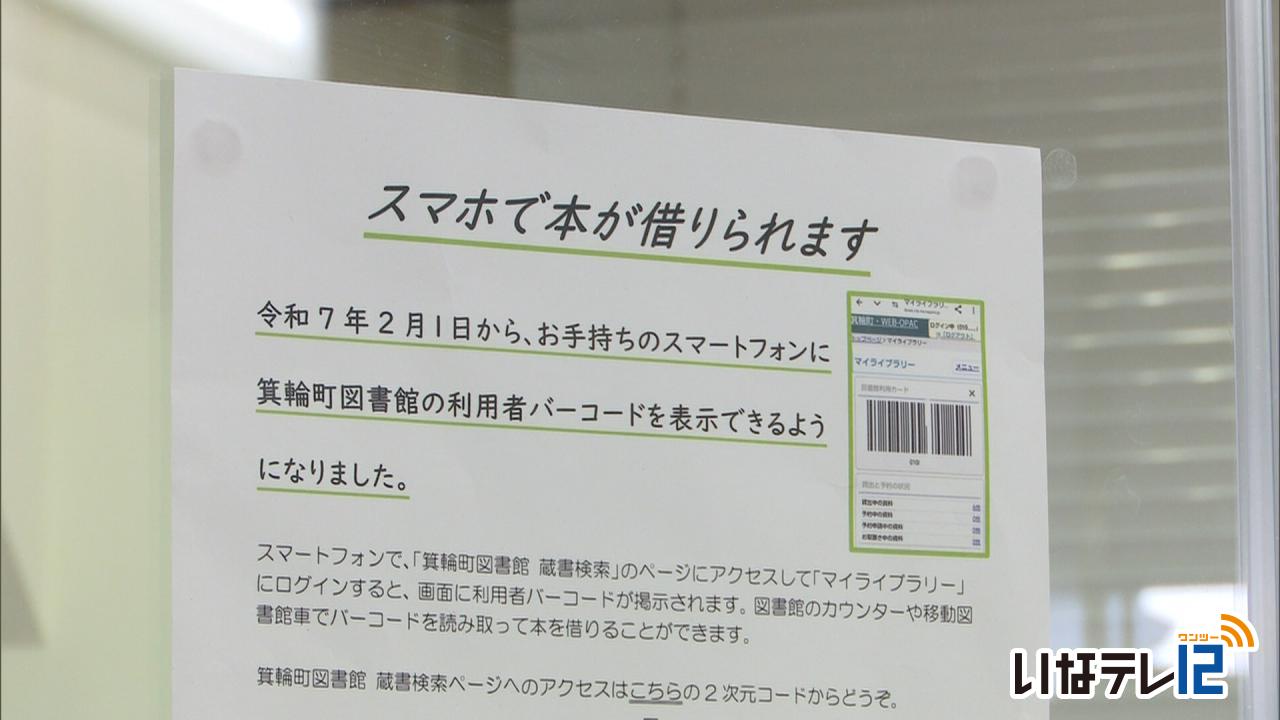

箕輪町図書館 スマホで本が借りられます

箕輪町図書館では、来月1日から、図書利用カードの代わりに、スマートフォンを使って本を借りることが出来るようになります。

スマートフォンに表示された利用者バーコードをカウンターで読み取ると、本を借りることが出来るようになります。

このバーコードは、箕輪町図書館の蔵書検索や予約を行うページにあるマイライブラリーに新たに導入されるサービスです。

図書利用カードの代わりに使うことが出来ます。

マイライブラリーへのログインには図書利用カードの利用者番号が必要で、カードを持っていない人は事前に図書館カウンターでカードの発行が必要です。

この機能は、町図書館だけでなく、町の移動図書館車でも使うことが出来ます。

上伊那8市町村の図書館で同様の機能が使えるのは、駒ケ根市、宮田村、飯島町で、箕輪町が4例目です。

-

伊那北生 新伊那節を市長に披露

伊那市の伊那北高校の生徒3人は、現代風にアレンジした新しい伊那節を白鳥孝市長に28日披露しました。

28日は3人が市役所を訪れ、踊りを披露しました。

披露したのは振付を考えた伊那北ダンス部の3年生3人です。

与地の伊那節を現代風にアレンジした曲を3つに分け、去年10月から分担して振付を考えました。

若い世代に伊那節に親しんでもらおうと、伊那芸術文化協会が振付を依頼しました。

1曲の長さはおよそ3分で、白鳥市長は生徒たちの踊りを興味深げに見ていました。

市長 一言「3番までもたない・汗びっしょりだよ」

新しい伊那節を企画した伊那芸術文化協会の松山光理事長も出席し、伊那まつりや中学校の体育の授業で踊ってほしいと白鳥市長に要望しました。

新たな伊那節は来月2日にいなっせで開かれる「第18回伊那谷伝統文化公演」の中で伊那北高校のダンス部が披露する予定です。

-

文化財防火デー 箕輪町内をパトロール

1月26日の文化財防火デーに合わせ、28日、箕輪町内の文化財のパトロールが行われました。

このうち木下の箕輪南宮神社では、総代会の役員が箕輪消防署の署員から消火器の使い方を教わっていました。

箕輪南宮神社は町の有形文化財に指定されていて、普段は総代会が管理しています。

パトロールでは、町の文化財担当の職員や消防署の署員らが消火器の位置や火災の原因となるものがないかを確認しました。

消火器の設置場所について、普段鍵がかかっている本堂の中に設置されていたことから、緊急時にすぐ対応できるよう本堂の外に変更していました。

文化財防火デーは、昭和24年1月26日に法隆寺金堂で火災が起きたことを受け定められたものです。

28日は他に無量寺でもパトロールが行われました。

-

上伊那教育会 研究発表会

上伊那の教職員でつくる上伊那教育会郷土研究部の研究発表会が25日伊那市創造館などで開かれました。

郷土研究部では歴史や民俗のほか動植物や地質など12の班に分かれて研究をおこなっています。

このうち地理班の小松良介教諭は、「上伊那における人口減少の様相と対応 伊那市長谷地区」というテーマで発表しました。

小松教諭は、人口減少対策として移住定住を推進する田舎暮らしモデル地域に指定されている長谷の溝口について、移住者を受け入れる土壌があること、地域社会のつながりが強いことなどを魅力として挙げていました。

一方課題として交通の便や雇用機会の確保、住宅問題を挙げていました。

小松教諭によりますと伊那市の人口は合併直後の平成19年2007年の7万4,178人をピークに11%以上減少しているということです。

郷土研究部では毎年研究発表を行っていて今年で46回目となります。

-

ごみ拾いで集めたものを商品化し販売

箕輪町の箕輪北小学校4年2組の児童はごみ拾いで集めたペットボトルやガラスを加工した商品の販売会を25日、みのわBASEで開きました。

ペットボトルのキャップを刻み熱して作ったキーホルダー。

ガラスを溶かして固めたものや、プラスチックの破片に色付けして作ったアクセサリー。

箕輪北小学校4年2組の児童約30人がごみ拾いで集めたものを加工し作った商品を1個100円前後で販売しました。

児童らは総合学習で通学路をきれいにしようと、ごみ拾いを行ってきました。

その活動を広く知ってもらおうとごみを商品化し約200個を用意しました。

訪れた人たちはお気に入りの商品を選び買い求めていました。

販売会で用意した商品は完売し収益の1万4,720円は寄付するということです。

-

ジュニア和楽器講座 練習の成果披露

ジュニア和楽器講座に通う子どもたちのコンサートが26日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

コンサートには、講座に通う伊那市と南箕輪村の小中学生およそ30人が演奏を披露しました。

子どもたちは、去年8月から7回、箏や三味線、尺八の練習を重ねてきました。

講座は、子どもたちに邦楽の楽しさを知ってもらおうと和楽器奏者有志でつくる「日本の音を未来に実行委員会」が開いています。

子どもたちは、日本の童謡唱歌メドレーなど2曲を披露しました。

会場には、箏が置かれ、訪れた人たちが触れていました。

-

山の遊び舎はらぺこ 醤油絞り

伊那市手良の認定こども園山の遊び舎はらぺこの園児は16日に醤油絞りを行いました。

園では去年4月に大豆20キロと麦20キロを麹と混ぜ、もろみを仕込みました。

そのもろみを布の袋に入れ、「ふね」と呼ばれる機械で醤油を搾りました。

園児およそ30人が参加し、順番で「ふね」の上に乗って体重をかけ搾り出していました。

醤油が出ると、園児たちは歓声を上げていました。

はらぺこでは「発酵食品の面白さ、自分で作る楽しさを味わってほしい」と話していました。

搾った醤油は、園児が持ちかえったほか、給食で使われるということです。

-

伊那西高校 芸術フェス

伊那市の伊那西高校の生徒が授業やクラブ活動で制作した作品の展示がかんてんぱぱホールで24日から始まりました。

会場には絵画や書道・立体作品などおよそ200点が展示されています。

24日は2年生が作品を見に訪れていました。

作品は選択授業や、クラブ活動で制作したものです。

伊那西高校の芸術フェスティバルは27日(月)までかんてんぱぱホールで開かれています。

25日(土)は茶華同クラブによる呈茶が行われます。

26日(日)は吹奏楽クラブと合唱クラブのミニコンサートも予定されています。 -

東部中 ハーブソルトを道の駅で販売

伊那市の東部中学校特別支援学級の生徒が作ったハーブソルトの販売が道の駅南アルプスむら長谷で24日から始まりました。

きょうは生徒6人が、ラベルを貼り、商品棚に陳列していました。

道の駅で販売するのは今回が初めてだということです。

-

西春近北小学校 校内リンクでスケート授業

22日の伊那地域の最低気温は午前7時9分に氷点下4度で2月下旬並みとなりました。

伊那市の西春近北小学校では、22日に今季初めて校内の天然リンクでスケートの授業が行われました。

22日は2年生24人がスケート授業を行いました。

児童はスケート靴を履いて氷の上を歩いて往復していました。

西春近北小学校では、陽のあたらない校舎北側に水を張り、リンクを作っています。

去年11月にPTAがシートを敷いたりして準備をしたもので、

広さは、縦18メートル、横9メートルあります。

現在厚さ15センチほどの氷が張っているということです。

西春近北小学校では、冬のスポーツを楽しんでもらおうと毎年1年生と2年生が体育の授業でスケートを行っています。

西春近北小学校によると、小学校で天然スケートリンクがあるのは、上伊那ではここだけだということです。

スケート授業は氷の具合にもよりますが、2月はじめまでを予定しています。

-

高遠町荒町で山の神講

伊那市高遠町荒町に伝わる一年の豊作を祈る伝統行事、山の神講が19日に行われました。

荒町公民館に地区住民が集まり、山の神講で使う弓と矢を作りました。

山の神講は農林業を司る神様を祀る伝統行事で荒町の住民が受け継いでいます。

弓矢が出来上がると公民館近くにある貴船神社の裏山にある祠に向かいました。

集まった人たちは今年の良い方角とされる西南西に向けて矢を放ちました。

神事が終わると祠に弓と矢を供え山の恵に感謝していました。

公民館では、縁起物とされる長芋をすった長芋汁などを食べて一年の豊作を祈っていました。

-

北小河内の漆戸常会 大文字下ろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で、地区内の安泰を願って12日に建てられた大文字が19日に、下ろされました。

午前8時に地区住民およそ20人が集まり、区内の辻に建てられた大文字が下ろされました。

北小河内漆戸常会に伝わる小正月の伝統行事「大文字」は、およそ260年前に天竜川が氾濫し大きな水害が起きたことから始まったとされています。

漆戸常会の大文字は、町の無形民俗文化財に指定されている小正月の行事です。

長さおよそ15メートルの柱は、近くの漆戸集会所まで運ばれ、つけてあった花飾りなどが外されました。

花飾りは3本ずつ持ち帰り、厄除けとしてそれぞれの家の玄関先などに飾るということです。

191/(月)