-

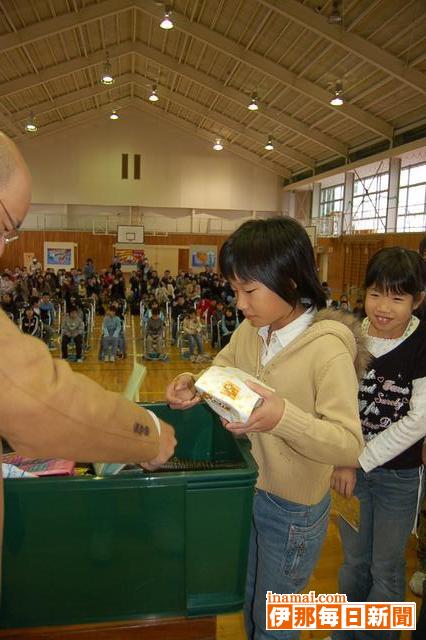

上伊那小中学校自立学級・自立学校児童生徒作品展

第33回上伊那小中学校自立学級・自立学校児童生徒作品展は23日、伊那市の市駅前ビルいなっせ2階ギャラリーで始まった。上伊那の小中学校と伊那養護学校の46校の生徒・児童約400人が図画工作、習字など260点を出品している=写真。27日まで。

子どもたちの表現活動の発表の場として設けた展示会で、地域住民に障害者に対する理解を深めてもらうなどの目的。関係者によると、この作品展を励みに、制作に取り組む児童・生徒らは多いという。

折り紙のパンダやゾウなどの動物、厚紙のビルや電車で「みんなの町」を作った共同制作品、野菜や紙粘土で表現した恐竜の模型などを出展。それぞれが楽しみながら制作した様子がうかがえる、個性豊かな展示に来場者の足が止まっている。

午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後2時)。 -

飯島地区教育懇談会

飯島中学校で20日夜、飯島地区教育懇談会があり、保護者や教諭ら40人余が全体会と分科会で、ニートなど教育問題について意見交換した。県教職員組合上伊那支部主催。

全体会で、飯島中学校の米山隆司教諭が「いじめや不登校など子どもに関わる問題が山積している。子どもたちの環境をより良いものとするように一緒に考え、語り合おう」と開催趣旨に触れてあいさつ。

続いて、赤穂東小学校の丸山元資教諭が、同支部児童・生徒理解専門委員会が9月に実施した「子ども・保護者の就業意識調査」結果について説明し、問題提起した。

この中で、丸山教諭は「就きたい仕事、就かせたい仕事」について、小学生男子は運動、スポーツ、女子は芸能、マスコミが多いが、中学生になると減っている。小学生男子に多い技術、技能、女子に多い医療、福祉は中学生になるとさらに増えている。これは自分の将来を現実的に考えるようになったからだと思われると分析。

また「仕事を選ぶ条件」に子ども、保護者ともに興味、関心ややりがいを重要視している。男子は中学生になると「お金を稼ぐこと」も大切だと考え、女子は小、中学生ともに「社会や人に役立つこと」に意味を見出している。

「親の仕事を知っているか」については、ほぼ知っているが、働いている親の姿を見たことがある子どもは半数。親と同じ仕事に就きたいという子どもは少ない。同様に同じ仕事に就かせたいという父親、母親も少ない。ほぼ半数の父親、母親は自分の仕事に就かせたくないと思っているとした。

最後に「子どもたちは仕事にたいする興味があり、やってみたい仕事に思いを馳せ、親の職業も良く知り、自分の将来を小中学生のうちから考えている」とし、子どもたちの働く意欲につながる6カ条に(1)仕事の内容について話しをする(2)職場を見せる(3)やたら物を買い与えない(4)家事を手伝わせる(5)子どもと一緒に何かを作る(6)よくほめる-を挙げた。 -

伊那西高校で公開講座

伊那市の伊那西高校で18日、公開講座があった。地域住民など約100人が参加し、それぞれが関心のある分野について学んだ。

地域の生涯学習の一端を担うことを目的として始まった取り組みで4年目。姉妹校の飯田女子短期大学などからも講師を迎え、日常生活で使える内容などを充実させている。今年は健康、パソコン、編みもの、体操などの7講座を開講した。

飯田女子短期大学の平山恵美子助教授は、「あなたの健康問題竏註謔クは自分の身体を知ろう竏秩vと題して、メタボリックシンドロームと高血圧、高脂血症などとの関係を解説。その後、参加者自身に血圧や血糖値を測定してもらい、適性数値との比較をした=写真。

25日は伊那西高校卒業生で現在はNHKのテレビ体操でアシスタントなどをしている有賀暁子さんによる「正しいラジオ体操!!竏註g体にうれしいその効果竏秩vや、歎異抄について学ぶ「歎異抄のこころ4」を開講する。午後2時縲恁゚後3時半。受講無料。

問い合わせは伊那西高校(TEL72・4091)へ。 -

落ち葉たきコンサート

上伊那地区の小学校などの合唱団と伊那文化会館付属ジュニアオーケストラによる「落ち葉たきコンサート」が19日、伊那市生涯学習センターホールであった。子どもたちの音楽会で、これまでの練習の成果を存分に発揮し、楽しみながら演奏した。

NPO法人クラシックワールド主催で今年で3回目。出演は伊那小学校、赤穂南小学校、伊那東小学校、高遠小学校の各合唱団、いな少年少女合唱団、ジュニアオーケストラ。

合唱団は1校15分の持ち時間で、今年練習してきた曲を熱唱。ジュニアオーケストラは3曲を披露した。

最後はジュニアオーケストラとステージに立った高遠小合唱団、会場全体で「翼をください」「夢の世界を」の2曲を演奏し、子どもたちが音楽を通して交流した。 -

駒ケ根マンドリーノ定演

駒ケ根市を中心に活動するマンドリンクラブ「駒ケ根マンドリーノ」は18日夜、第27回定期演奏会を同市の文化会館大ホールで開いた。ステージには約30人の団員のほか、飯田マンドリンクラブ、信州大マンドリンクラブ、駒ケ根市民吹奏楽団のメンバーなどが加わった総勢約60人が登場。クラシック、ポピュラー、童謡など内外の十数曲を次々に演奏した=写真。マンドリン独特のきらびやかで繊細な響きにギターやコントラバスが厚みを添えた見事なアンサンブルがホールいっぱいに響き、訪れた聴衆はうっとりと聴き入っていた。

-

宮田中PTAに文部科学大臣賞

親子の絆、足元から見つめ直す取り組み評価

保護者と子どもが手紙交換する「親子レター」を企画するなど、親子の絆を深める積極的な取り組みが高く評価され、宮田村宮田中学校PTAが優良PTAとして文部科学大臣表彰を受けた。関係者は受賞を喜びつつ「家庭でのコミュニケーションを大切にし、学校、地域とも連携して、さらに絆を深めていきたい」と足元を確かめている。

同PTAは学校美化作業やレクリエーションなど、親子一緒に汗を流す事業を毎年企画。「親子レター」も3年前から始めた。

年に1回は親と子が手紙を書き、交換するもの。小田切元治同PTA会長は「親も子も口では言えないことを、手紙にすると気持ちを現せる部分も多い」と話す。

17日に東京都内のホテルで表彰式があり、小田切会長と堀井健一前会長が出席。20日夜は同中を訪れ、新津吉明校長、新井洋一教育長に受賞報告した。

「親子レターが、行ったきりのダイレクトメールにならないよう、家庭内のコミュニケーションを見つめていきたい」と掘井さん。

新津校長は「学校だけでは解決できない問題も山積。連携プレーで、さらに信頼関係を強めていければ」と話した。 -

ビオラの音色で・ス世界旅行・ス

宮田村を拠点にした弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」で音楽芸術監督を務め、世界的なビオラ奏者の兎束俊之さんの演奏会が19日、同村民会館であった。各国の名曲を集め、約400人の聴衆は音楽で・ス世界の旅・スを満喫した。

アンサンブル信州の特別演奏会「ビオラベストコレクション縲恊「界音楽紀行縲怐vと題して開き、兎束さんが教授を務める東京音楽大学講師の広瀬宣行さんがピアノで参加した。

バッハ(ドイツ)、モーツァルト(オーストリア)、ショパン(ポーランド)、チャイコフスキー(ロシア)など、世界の著名作曲家の名曲を次々演奏。

滝廉太郎の「荒城の月」、古謡の「さくらさくら」で締めくくった。

ビオラとピアノの繊細な音色で繰り出す耳なじみの曲の数々は、会場を圧倒。子どもたちの姿も多かったが、じっくりと聴き入っていた。 -

リンゴ生産者とジャム作り交流 春富中

伊那市の春富中学校の1年生(5クラス・計160人)は14、15、20、21日、各クラスごとの日程で、地元のリンゴ生産農家の伊藤豊子さん(75)との交流「地産リンゴで旬の果物を味わう調理計画」で、りんごジャムづくりをしている=写真。

生産者と共に地産農作物を味わい、交流を深める目的。昨年度までの3年間は、県の地産農作物の普及事業で伊藤さんと交流していたが、本年度は事業が終わったため、伊藤さんの好意でリンゴの提供を受けて開いた。

技術・家庭科の城倉徳子教諭がリンゴジャムの作り方を説明してから、生徒らがリンゴを細断し、水や砂糖と一緒に煮込んでいった。自宅では包丁も握らないという、田畑祐貴君(13)は「家族に味わってもらいたい」と味に満足していた。

伊藤さんは「含まれているペクチンは病気への抵抗力がある」などと、リンゴの栄養価を解説。リンゴを育てる生産者の思いについても話していた。 -

井口(旧姓小林)深雪さんが講演

飯島町の飯島中学校で15日、今年3月イタリア・トリノで開催されたパラリンピックの金メダリスト、井口(旧姓小林)深雪さん(33、視覚障害者=を招き、教育講演会を開いた。全校生徒と保護者約百人が聴講した。

講演に先立ち、プロジェクターでバイアスロン競技について理解を深め、トリノパラリンピックでの井口さんの活躍を映したビデオを鑑賞した。また、壇上で、10メートル離れた位置に腹ばい、2・5センチの的を打つバイアスロン射撃を実演、見事的中させ、並外れた正確さと集中力に感嘆の声が上がった。各学年の代表生徒3人と小林孝行教諭も挑戦、惜しくも的中できず、競技の難易度の高さを示した。

「私の歩んだ道」と題した講演では盲学校での恩師との出会い、バイアスロンを始めたきっかけから話し始め、トリノのロングで金、ショートで銀の2個のメダルを取れたことに触れ「23歳から目標を持ち、10年掛けて、頑張ったことが結果につながった。目標を達成するには時間が掛かる。メダルを取ったのは自分だが、両親の思い、ガイドの小林卓司さんや恩師、裏方で支えてくれた色々な人のお蔭で取ることができた。自分1人の力では勝つことはできない」と話し「友だちを大切に、両親とよく話し、夢や目標に向かって、一生懸命頑張り、やり抜いて」と呼び掛けた。 -

駒ケ根市高齢者クラブ連合会チャリティ芸能祭

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(高坂繁夫会長)は17日、第9回チャリティ芸能祭を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。会員約360人が集い、単位クラブごとに歌や踊りなどの出し物を披露し合って楽しんだ=写真。開会に先立って、会員らの参加費から経費などを差し引いた6万円が駒ケ根市社会福祉協議会に寄付された。

ステージには会員らのグループが次々に登場して民謡や歌謡曲、童謡などを歌ったり曲に合わせて踊ったりしたほか、三味線や太鼓などの見事な演奏を披露した。演奏が1曲終わるごとに会場のあちこちから「うまい」「いいぞ」などと大きな声援と拍手が飛んでいた。 -

小学校に自殺予告メール届く

伊那市内の小学校に16日朝、自称中学2年生から「死のうと思います」と、実行日17日午後5時を指定した自殺予告メールが届いた。市教育委員会は「(調査の結果)生徒を特定できなかった」としながらも、午後6時50分時点で、該当すると思われる中学校の2年生全員の帰宅を確認した。

メールは15日午後0時41分、携帯電話から小学校のパソコンに送信。メールには「中2です。小学校5、6年といじめにあって、先生にも伝えたけれど、聞いてもらえなかった。冷たいあの時の先生を困らせるために死のうと思います」とあった。

校長がアドレスに返信したが、すでに消され、連絡が取れなかった。携帯電話会社に依頼し、発信元を追跡している。

市教委によると、該当中学生約70人に対し、担任らが携帯電話の有無、いじめなどについて聞き取ったが、当時のいじめの報告はなく、当時の担任などからも「思い当たる節はない」と報告があった。

該当すると思われる中学校では17日朝、全校集会を開き、校長が生徒に命の大切さを訴えるなどの対応を取った。生徒たちは午後4時半まで学校にいたあと、担任の付き添いで下校した。

北原教育長は「各校へいじめには注意を払ってほしいと指示している。今後、いじめや虐待の相談体制を取りたい」と述べた。

いたずらの可能性があることについて、該当中学校長は「(いたずらであれば)教育活動を阻害することであり遺憾」とした。

メールを送信したと思われる中2生徒の出身小学校によると、5、6年生時に同生徒とかかわった教員から聞き取りをしたが、いじめの事実はなかったという。同校長は「これがいたずらであってほしいのが本心」と話している。 -

上伊那地区教育懇談会

県教職員組合上伊那支部が主催する06年度上伊那地区教育懇談会が15日夜、駒ケ根市の赤穂南小学校を会場に開かれた。同市竜西地区の小中学校PTAや教職員など約100人が参加し、学校や家庭での教育のあり方や問題点などについて意見を交わした。

今年度のテーマは「子どもたちに素晴らしい未来を贈るために」。全体会では問題提起として伊那養護学校の教諭らが問題点を報告したほか、上伊那教育白書で取り上た子どもや親に対するアンケートの結果についての報告などが行われた。

4分科会に分かれての討論で参加者らは「褒めることが大切なのはよく分かるが、いけないことを見逃さずにしかることはさらに大切」「欲しい物を買い与えられることに慣れているために我慢ができない子が多い。それがいじめやニートの問題にもつながっている」などと真剣な表情で意見を出し合っていた=写真。

懇談会は29日まで上伊那各地の15会場で開かれる。 -

小中学生の税に関するコンクール入選者決まる

小中学生を対象にした税に関する書道、標語、作文コンクールで、宮田村関係分の入選者が決まった。標語で、宮田中3年の澤下久仁香さんが伊那税務所長賞(優秀)を受賞。書道で宮田小6年の新井美香さん、作文で宮田中3年の所沢奈々さんがそれぞれ伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞金賞に輝いた。

租税教育推進協議会、納税貯蓄組合連合会などが主催。

今年は村内から中学生の標語292点、作文14点、小学生の書道に323点の応募があった。作文を除く入賞作品は村役場ロビーに展示している。

入賞者は次の皆さん。

【小学生書道】▽伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞金賞=新井美香(6年)▽同銀賞=草間洵奈(同)小田切雄、村沢茉美(以上5年)安田彩華(4年)

【中学生標語】▽伊那税務署長賞優秀=澤下久仁香(3年)▽同佳作=小野ちはる、浜田康貴(以上2年)▽上伊那地方事務所長賞=北原加奈(同)▽関東信越税理士会伊那支部長賞=大澤すずみ(同)▽宮田村租税教育推進協議会長賞=芦部俊也、保科蘭、上田成剛(以上3年)田中大貴(2年)高坂栞(1年)

【中学生作文】▽伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞金賞=所沢奈々(3年) -

園児に生音聴かそうと、父親バンド保育園で初ライブ

パパの演奏、カッコイイ‐。宮田村東保育園に我が子が通う父親4人が、園児たちに生の音楽を聴かせてやりたいとバンドを結成した。15日の園児誕生会で初演奏。耳なじみの曲に、子どもたちも・スノリノリ・スでライブを楽しんだ。

ギターの松田陽平さん、清水雅樹さん=ともにつつじが丘区=、ベースの小沢英治さん、ドラムの宮本雄一さん=ともに町1区=でバンドを組み、その名も「DaddyFour」(父親4人衆)。

父親参観の時に学生時代にバンドをやっていた話で盛りあがり、意気統合した。

この日の誕生会には、ギターとベースの3人が出演。大塚愛やゆずのヒット曲などを演奏した。

最初は大きな音に目を丸くしていた園児たちだが、耳なじみの曲に体を揺すったり、手を叩いたりして満喫。友達と手をつないでダンスする姿もあった。

「初めは不安だったけど、こんなにみんな

喜んでくれて」と3人。「普通にバンドをやるだけでは、子どもたちとのふれあいはできなかったはず。このような機会を与えてもらって、本当にうれしかった」と話した。

今後も練習を続け、保育園や地域の行事など出演したい考えだ。 -

宮田小児童会祭り

宮田村宮田小学校の児童会祭りは15日開き、各委員会が趣向を凝らした体験型の・スお店・スを出店。全校児童が楽しみながら、児童会活動を知った。

クイズやゲームなど多彩な催しを12の各委員会が企画。高学年がなかよし学級の低学年児童を引率して、それぞれまわった。

新聞委員会は、普段読んでいる小学生新聞の記事から出題し、答えてもらう「新聞読もう屋」を開いた。来場者は難問に四苦八苦。それでもグループで協力しながら、答えをひねり出していた。

給食委員会は、豆々つかみを企画。時間内に何個はしでつかめるか争う競技で、器用にはしを使いこなす児童の姿もみられた。

美化委員会はゴミの分別、ふれあい委員会は車イス体験など、社会に目を向けた内容も多くあった。 -

放課後、週末有意義に…家庭・学校・地域は何を

伊那市教育委員会などが主催する「放課後子ども体験フォーラム」は14日夜、同市駅前ビルいなっせであった。子どもたちの健やかな成長のため、放課後や週末に体験活動・学習指導をさせるために家庭、学校、地域は何をしていけばよいかを考えた。

学校職員、PTA、育成会、公民館関係者など約200人が参加。伊那教育事務所の山田敏郎生涯学習課長の基調講演や「子どもの居場所づくりはなぜ必要か」などについての全体討議があった。

山田課長は、運動能力や学力の低下、集団行動ができなくなっている子どもたちの現状を説明。「心の成長には地域での豊かな体験が不可欠」などとし、人と人とのつながりを持った地域社会づくりの必要性を訴えた。

最後に「人と人とのつながりは時代と共に薄れていっている。キーワードは人との交流を自分の立場でどう問い直す必要があるか」と呼び掛けた。

討議では「子どもたちの生活は忙しくなっている。多様な人との関わりが減っているので、生活体験の豊かさを求めたい」「人と接する機会をつくって、家でテレビゲームをするよりも楽しいと思える居場所づくりができれば」などの意見が出た。 -

小中学生対象の税に関するコンクール入選者

小中学生を対象にした税に関する書道、標語、作文コンクールで、宮田村関係分の入選者が決まった。標語で、宮田中3年の澤下久仁香さんが伊那税務所長賞(優秀)を受賞。書道で宮田小6年の新井美香さん、作文で宮田中3年の所沢奈々さんがそれぞれ伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞金賞に輝いた。

租税教育推進協議会、納税貯蓄組合連合会などが主催。

今年は村内から中学生の標語292点、作文14点、小学生の書道に323点の応募があった。作文を除く入賞作品は村役場ロビーに展示している。

入賞者は次の皆さん。

【小学生書道】▽伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞金賞=新井美香(6年)▽同銀賞=草間洵奈(同)小田切雄、村沢茉美(以上5年)安田彩華(4年)

【中学生標語】▽伊那税務署長賞優秀=澤下久仁香(3年)▽同佳作=小野ちはる、浜田康貴(以上2年)▽上伊那地方事務所長賞=北原加奈(同)▽関東信越税理士会伊那支部長賞=大澤すずみ(同)▽宮田村租税教育推進協議会長賞=芦部俊也、保科蘭、上田成剛(以上3年)田中大貴(2年)高坂栞(1年)

【中学生作文】▽伊那地区納税貯蓄組合連合会長賞金賞=所沢奈々(3年) -

【造形作家 今井由緒子さん】

東伊那に定住して6年半になる。東京や横浜などの都会で暮らしていたが、10年ほど前、自然の中で創作活動をしたくてアトリエの適地を探した。首都圏からあまり離れると不便だと思い、近くから探し始めたが気に入った所はなかった。知人の紹介で現在の地を見たところ、風景の素晴らしさに「一目ぼれ」。母の実家にも近く、即決してアトリエを建てた。

「会った人に『作品のイメージと違いますね』とよく言われるんです。作品からは洗練されたちょっとおしゃれな印象を持たれるようで。近代のモダニズムの中で育ったからそれはそうかもしれないけれど、でも原点としては田舎育ちですからね」

茅野市出身。

「父が趣味で油絵を描いていました。いつも油絵のにおいがしている父の部屋に入ると何だかほっとしたものです」

その影響か、小学生の時から絵に才を現した。画家になるつもりで高校は美術課程に進んだが、そこでの出会いが人生の転機となった。思いもかけず彫刻作品を「なかなかいいじゃないか」と先生に褒められたのだ。

「それからというもの、彫刻に絵とは違う新鮮な面白みを感じ始めました。確かに絵が第一歩です。でも絵は2次元だから平面上でしか表現できない。それが彫刻は物として現実に存在するんです」

東京芸術大彫刻科に進み、卒業後も精力的に創作に打ち込んで多くの個展を開くなど、気鋭の作家として注目を集めた。

だが一時、特に思い当たる理由もないまま虚脱したような心境に陥り、創作活動を中断したこともあった。

「数年間何も作らなかった。ヨーロッパに行ったりして。このままアートやらなくてもいいや、と思った時もあったけれど、2年ぐらいたったらやっぱり何か作らずにはいられなくなった」

何か作っていないと落ち着かない。アート作家というのはやればやるほど意欲が出てくる反面、やらないと出てこないものらしい。

「エロスを表現したかった」という若いころとは一線を画し、20年ぐらい前から生と死をテーマにし始めた。

「やはり年齢を重ねるにつれてだんだん見えてくるものがあるということかな。人生の終焉に近づくと若い時とは違うものが感じられるようになってきた。これまで生きてきた時間の集大成として自然と人間とのかかわりを表現したい。ただ美しいだけでなく、きちんとしたコンセプトをもってね」

「たくさんの作品を作ってきたがなかなか満足できるものはない。でも表現は私にとって生きること。生きている間は表現し続けるでしょう」

(白鳥文男) -

中沢小マラソン大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は15日、全校マラソン大会を行った。快晴の青空の下、グラウンドを元気にスタートした児童らは色づいた紅葉が舞い散る秋の道を走った。

原則として1・2年生は1・5キロ、3・4年生は2キロ、5・6年生は2・4キロのコースを走るが、希望者は長い距離に挑戦することもできるほか、3・1キロの長いコースも用意された。グラウンドに集まった児童らは緊張した様子もなく、号砲とともに一斉にスタート=写真。直後の混乱の中で靴が脱げてしまう児童もあったが、元気いっぱいで起伏の激しい公道に飛び出した。

沿道では応援に繰り出した保護者や近くの住民らが「頑張れ」「もう少しだよ」などと大きな声援を送り、息を切らしながら懸命に走る児童らを励ましていた。 -

南部小学校の児童が南原保育園の園児とともに収穫祭

南箕輪村の南部小学校の児童と南原保育園の園児が13日、秋の収穫祭を兼ねた交流会を開いた。寒空の下、元気良く遊んだ子どもたちは、3年生の作った焼きいもやさつま汁で体を温めた。

3年生以下の児童と園児らは毎年、園の横にある畑でサツマイモをともに作っており、収穫を終えたこの時期に収穫祭をしている。調理は3年生が担当。男子が焼きいも、女子がさつま汁作りをしている間、1、2年生と園児らが一緒に遊ぶ。

小学校と保育園は、運動会を一緒に開催するなど、普段からも交流を進めている。この地域では南原保育園の園児のほとんどが南部小へ進学しているが、保育園のころからつながりができることで、新入時の不安解消にもつながっている。また、南部小の児童にとっても、世代の異なる兄弟以外の子どもと関わることで、縦の関係づくりを学ぶ機会になっている。 -

伊那市高遠第2・3保育園で異年齢交流

伊那市の高遠第2・3保育園(柿木節子園長、41人)で13日、異年齢交流を目的としたクッキングがあり、園児らが園で収穫したサツマイモを使ってスイートポテトづくりに挑戦した=写真。出来上がりを食べた園児らは「甘ーい」などと舌鼓を打ち、笑顔を広げていた。

本年度から本格的に始まった「なかよし保育」の一環。年間20回の予定で、各年代が一緒になってプール遊びなどの交流をしてきた。年上の子が年下の子の世話をすることで、園内に兄弟関係と同じような深いつながりが生まれているという。

この日は、各学年が交じり3グループに分かれて、蒸かしたサツマイモを潰し、生クリーム、砂糖、バターを混ぜて、丸い形にしていった。エプロンを着るのに手間取っている園児がいれば、年上の子が手伝うなどして交流を深めていった。

柿木園長は、なかよし保育について「同じ地域に帰った時でも交流できるようになってもらえればうれしい。小規模の保育園ならではの活動にしていきたい」と話していた。 -

宮田小3年3組、園児招いて秋まつり

・スお店屋さん・スで、おもてなし

宮田村宮田小学校3年3組は14日、交流する西保育園の年長園児を招いて秋まつりを開いた。喜びそうな手作りのおもちゃやアクセサリーなど用意して「お店屋さん」を開店。年度当初の交流では、年齢が違う幼い子どもたちとのふれあいに戸惑いもあった児童たちだが、成長した姿で園児をもてなした。

9つのグループに分かれ、園児に喜んでもらおうと思案。単純にものを渡すだけでなく、喜び、楽しんでもらえるお店にしようと工夫を凝らした。

輪投げや射撃など縁日気分で盛り上げたり、お揃いのバンダナを巻いた衣装で店員の雰囲気を演出したり。

「いらっしゃい」「色々あるよ」と園児に声をかけ、積極的に客引きする姿もあった。

また、園児に自分たちで育てたサツマイモを食べてもらおうと、事前に調理。大学イモやポテトチップスなどにして、お茶でもてなした。

5月に交流した当初は、園児と上手にふれあえず悔しい想いをした児童もいたが、この日は全員笑顔。女子のひとりは「色々な会話もできて、本当に楽しかった」と話した。

今後も交流を続けていく考え。担任の清水貴美子教諭は「相手のことを少しでも考えて行動できるようになってきたかも」と、たくましさを増した児童の姿に目を細めた。 -

高遠高校と創造学園大学が連携協定

高遠高校は14日、群馬県の創造学園大学と高大の連携や交流を図る協定を締結した。教育内容の充実、生徒の学習意識や教員の指導力向上を目指す。

高遠高は95年度に芸術や福祉などのコース制を導入し、特色として掲げる。開学3年目の創造大は、創造芸術学部とソーシャルワーク(社会福祉)学部をもち、芸術と福祉の融合をテーマに大学づくりを進めている。

本年度、高遠高は魅力ある高校づくりに向けて設置した高校改革推進調整委員会で、コース制の特色を踏まえ、新たな方向付けとして、同様の専門学部をもつ大学との連携を図ることで意見をまとめ、創造大に投げかけた。双方とも高大の連携は初めて。

協定の締結により、高校側は音楽や美術、福祉の各教科で教育実習生を受け入れる。大学側は専任教員や学生を派遣して特別講義や技術指導をするほか、芸術と福祉コースからの指定校推薦枠を設ける。ほかに、教育に関する調査・研究などに対して協力し合う。

調印式で福沢務校長は「互いに手を携え、未来のためにより高いものを求めていきたい」、堀越哲二学長は「在学中に本大学を訪ねてくださる機会があることを願っている」と述べ、それぞれ協定書を交わした。

連携を記念し、高遠高合唱部と創造大オーケストラによるコンサートもあった。 -

戦後代表する俳人の句碑、遠祖の地宮田村に建立

中世に宮田村北割区の宮田城を拠点に一帯を治めた宮田氏の末えいで、一昨年に90歳で亡くなった戦後を代表する女流俳人・故桂信子(本名丹羽信子)さんの句碑が13日、遠祖ゆかりの地である同城址に近い真慶寺に建立された。「建てるならば宮田の地に」と故人の遺志を受け、300人以上に及ぶ門下が賛同。地元の宮田城址保存会の協力で、刻まれた句の通りに山々を一望する絶好の地に碑は建った。

「信濃全山十一月の月照らす」。桂さんが1960(昭和35)年に信州を旅した時に詠んだ句で生前、「句碑を建てる機会があれば、この句を宮田の地に」と親しい人に話していたという。

門下で現代俳句協会長の宇多喜代子さんらが故人をしのんで建立を計画し、同城址保存会が調整や手配など全面的に協力。南アルプスを一望する高台の真慶寺を場所に選んだ。

この日の建立除幕式には宇多さんや関西の門下でつくる「草樹」の5人が出席。地元からも保存会を含め、多くの参列者があった。

「山々を望む素晴らしい場所で、先生の句が皆さんと一緒に生き続ける。ふるさとに帰った気持ちで天国でも喜んでいるはず」と宇多さん。

保存会の春日甲子雄会長は「お手伝いできて本当にうれしい。今後も一層、宮田城址を村の文化遺産として後世に伝えていきた」と話した。 -

箕輪中学校外国語指導助手

ダンスタン・ヘンダソンさん

箕輪町の箕輪中学校に外国語指導助手(ALT)として今年4月に着任し、半年以上が過ぎた。学校ではディー先生と呼ばれている。

2メートルの長身。校内を歩いていても目を引く。生徒の多くは敬称をつけずにディーと呼ぶ。「外国人なので扱いが違う。でも、先生として尊敬してくれていることを感じている」という。「生徒は元気で好奇心が強い。外国人の考え方の違いなどを質問してくる」と印象を語る。

授業では英語教諭を助けながら、「英語はインターナショナルだから」と、アメリカ人の発音、中国人の発音などの違いを実際に発音して生徒に聞かせる。面白い声で話してみたり、ロールプレイで女の子役を演じたり、時には踊ったり。「先生は驚いている。でも楽しい授業をやりたい。楽しく学んだことは覚えている」。生徒もロールプレイをするが、「恥ずかしがって、発音も棒読みになってしまう。もっと恥ずかしがらずにできたらいいと思う」という。

マレーシアで生まれ、オーストラリアのパースで育った。

日本に関心をもったきっかけは、小さいころに子ども向けのテレビ番組で見た折り紙だった。図書館で折り紙の本を借り、作って遊んだ。日本に行きたいと日本語も勉強した。

高校卒業後、モデルとして働き、イーデス・カーワン大学に進学。コンピューターサイエンスと日本語を専攻し学業に励みながら、モデルの仕事も続けていた。

初来日は4年前。大学を休学し、モデルの仕事で大阪に1年9カ月暮らした。その間、企業でビジネス英語も教えていた。日本料理は好きだが、母親の料理が食べたくなり少しホームシックにもなった。それでも、日本での生活は楽しいことが多かったという。

復学し、大学卒業後はミュージックプロモーターとして働いていたが、大阪では経験できなかった日本の教育システムを学びたいと再来日を決意。ALTとして長野県に来た。

「教育は未来と自由と力をつくる」。日本の教育がどのようにして日本人を形成するかに関心を抱いている。

武士の心、日本人の心にも魅力がある。「日本は強い国だが、日本人の中には日本文化を忘れている人がいる。武士の心は強いけど、今の日本人は知らない」。日本人が武士の心を忘れかけていることを残念に思っている。

日本の自殺者の多さにも驚いた。「すごい問題」と指摘する。女性の地位については、「オーストラリアは女性は強い。日本は女性の心は強いけど、日本文化が女性を抑えている。それは好きではない」という。

母国と日本の文化の違いなどを肌で感じながら暮らす日々。日本に来て花粉症に悩まされ、今度は「超寒い」と長野県の寒さに少しショックを受けているが、生活にも慣れた様子。「日本では教えていないオーストラリアと日本の歴史、世界史も教えたい」と教育現場での次なる課題も見出したようだ。

趣味は極真空手、運動、コンピュータープログラミング、そして折り紙。ビールも大好き。(村上裕子) -

宮田小3年が紙飛行機づくり、駒工生の指導で

宮田村宮田小学校3年は13日、駒ケ根工業高校情報技術科3年の生徒6人から指導を受けて、紙飛行機づくりに挑戦。生徒のやさしい指導で、児童がものづくりの楽しさ、喜びを肌で味わった。

講師を務めた生徒は課題研究として連携授業に取り組む4人と、飛行原理をラジコンから学んでいる2人。

最初は戸惑い気味だったが、児童からは「先生」などと呼ばれ、丁寧に作り方を指南。 寄り添って教える姿も目立ち、つくる喜びを分かち合った。

畑口翼君は「僕たちが普通に使っていても、小学生には理解できない用語もある。指導しながら気付きました」と話した。

さっそく飛ばして楽しみ、空高く舞いあがる愛機に歓声も。みんなの笑顔が広がった。 -

町発足50周年記念、子ども議会

近い将来、町を担う小・中学生と、現在の担い手である大人が一緒になってこれからの町づくりを考える飯島町発足50周年記念事業、「子ども議会(横山今日子議長)」が12日、議場であった。町内3小中学校の代表児童、生徒ら18人が議員になり、理事者や町幹部に質問をした。

質問は環境問題や防災対策、産業振興、財政など町政の広範な課題をはじめ、小・中学生ならではの視点に立った福祉問題を取上げ、率直に質した。答弁に立った高坂町長は、子どもたちに理解できるようにと、言葉を選びながら、丁寧に答弁した。

このうち、自然保護・環境問題は関心が高く、山田菖平君(飯中2年)、大嶋一輝君(七小6年)、堀越咲良さん(飯小5年)、高橋知世さん(飯小5年)がそれぞれの切り口でごみの減量化や、自然を守る方策について質問。高坂町長は「分別収集の徹底や、ごみゼロの日の実施」など具体的に答えた。

また、松村源貴君(飯中2年)は7月の豪雨災害を挙げ「大災害を想定し、どのくらいの備蓄物資があるのか」と質問。高坂町長は米や毛布など品目毎の備蓄数を示し「人口の5%、500人分の備蓄がある」とした。

来春、中学生となる伊藤友梨亜さん(七小6年)は「中学の制服をかわいいデザインにして」と女子ならではの切実な訴えには「そういう意見が多くあれば、検討委員会をつくり検討したい」と優しく答えた。「50周年記念にタイムカプセルの埋設」を提案した久根美奈子さん(七小5年)に対する答弁は「学校で検討してほしい。場所の提供は可能」と前向き答弁をした。

16議員の質問終了後、副議長の松田慧さん(飯小6年)が「笑顔でふれあいがいっぱいのあたたかい町をつくる要望書」を提案、全会一致で採択、閉会した。

この日の子ども議会で出された意見、要望は可能な限り行政運営に生かされる。 -

駒展

駒ケ根市在住の県展出陳作家の力作を集めた「第5回駒展」が26日まで、市博物館で開かれている=写真。

駒ケ根総合文化センター開館20周年記念の同展には、国展で活躍の柴田久慶さんの力強い「MAN」。日展審査員の木下五郎さんの鍛金作品「空寂」。大自然の大切さをアピールする、小木曽章八さんの「汚染、生きる者達」。加納恒徳さんの「鷲ケ峰」、北村昌道さんの染色作品「かたくり」など、洋画、工芸、水墨画、陶芸、漆芸作品約20点を並べた。

いずれも、県展や中央の展覧会、個展で活躍している作家が、渾身の思いを込めた作品だけに、見る人に深い感動を与えている。

また、会場では駒展実行委員である作家の小品作品の展示、入札による販売も行なわれている。収入は全額、市文化財団基金に寄付される。 -

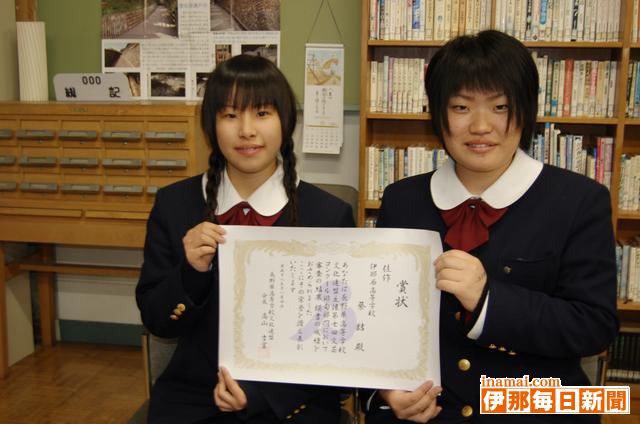

伊那西高校社会クラブが人文・社会科学コンクールで佳作に入選

米づくりを続けてきた一人の男性にスポットを向けたレポート『聞き書き「米づくり名人」おじいちゃんの農業50年』を制作した伊那西高校社会クラブがこのほど、県高校文化連盟が主催する第7回人文・社会科学コンクールで佳作に選ばれた。初出展での嬉しい知らせにメンバーは「入ると思っていなかった」と話しながら、笑顔を見せた。

部長の伊藤千紘さん(18)、伊東春佳さん(17)、田畑香奈絵さん(18)の3年生3人で制作したレポートは、メンバーの一人、伊東さんの祖父・伊東陽一郎さん(74)の米作りにスポットを当てたもの。伊那市新山で長年米作りをしてきた陽一郎さんの話をテープ起こしする中で、この地に根付いてきた農業の歴史や、現在の取り組みまで踏み込んだ。

伊藤さんは「農業に励んできた一人の男性の話を通して、日本の農業政策まで見えた」と話す。

もともとコンクールに出品する予定ではなかったこともあり、出品を決めてから急きょ準備をしてきたが、豪雨災害の影響で学校閉鎖になるなど、なかなか思うように準備が進まなかったが、夏休みを返上してなんとか完成させた。

現在は3年生しかいない同クラブだが「今年中途半端になった部分を来年はもっと時間をかけて調べてほしい」と来年度への思いを語っていた。 -

東春近小4年生が2分の1成人式

伊那市の東春近小学校4年生82人の10歳の節目を祝う「2分の1成人式」が11日、同校体育館であった。

家庭や学校、地域でどのように期待されているかを考え、将来の希望に向かって大きく羽ばたいてほしいと地元の地区協議会、こども育成会が企画した。6年目。

ステージ上に立った児童たちは、いつも見守っている家族や地域住民に感謝し「素直になれないときもあるけれど、言われたことを守り、頑張りたい」と決意を述べた。

また、合唱やソーラン節も元気よく披露。

20歳になって開封するタイムカプセルには、児童一人ひとりが柔道大会の優勝メダルやぬいぐるみ、漫画など記念の品、10年後の自分に向けたメッセージを入れ、かぎをかけた。

三沢こころさん(10)は「何を入れるか迷ったけど、入学式の写真とかを入れた。10年後、保育士さんになっていますかと書いた」と話した。

タイムカプセルは春近郷ふれ愛館に保管する。

地区協議会の伊藤一美会長は「たくましく成長するには、好き嫌いなく食べ、丈夫な体を作ること。自分でものごとを判断し、将来に夢を持って、21世紀を歩んでほしい」と願った。

地元のシンガー湯沢加代子さん(20)の「どりぃむ・かむ・とぅるぅ(夢はかなう)」と題した歌を交えた講演もあった。

2610/(日)