-

宮田中のバイキング給食

宮田村の宮田中学校は10日、1、2年生を対象にバイキング給食を行った。栄養バランスなども考えながら、自分の好みの料理をチョイス。食事の大切さや楽しさを見つめ直した。

主食5種類、おかず4種類、サラダ2種類、果物4種類、デザート5種類と多彩な料理がテーブルの上に。

生徒一人ひとりトレーを持ち、自分の好きなメニューを乗せていった。

「これが美味しそう」など、友人と相談しあう姿も。調理員が心をこめてつくった一品一品を、感謝しながら食べていた。

同校のバイキング給食は3年目。本年度は昨秋にも1、3年生を対象に行っている。 -

6年1組青空劇団

心ひとつに卒業公演

4年生の時から演劇に取り組んできた宮田村の宮田小学校6年1組「青空劇団」は9日、念願だった村民会館で卒業公演を行った。満員の観客を前に堂々と演技。32人全員の心がひとつになり、最高の形で舞台の幕は閉じた。

学校の仲間や保護者家族、地域の人たちで約300の座席は満席。今までの公演とはひと味違う雰囲気だったが、子どもたちは練習の成果を思う存分発揮した。

演じたのは、宮沢賢治の作品をモチーフにした「6年1組とどんぐりと山猫」。全員で舞台道具などもつくり、演出や衣装なども自分たちで考えた力作。

アドリブも交えながら、会場の笑いを誘う場面も。表情豊かに演じきり、その姿は観客の心をつかんだ。

公演後、楽しんでくれた観客や、見守ってくれた担任の熊谷千波教諭に感謝のあいさつ。やり遂げた達成感で、目にうっすらと涙を浮かべる児童もいた。

山猫役の森下雄太君と、どんぐりを演じた飯島啓介君は「6年1組は良き仲間。最後に多くの人に見てもらえて、うれしかった」と話していた。

熊谷教諭は「本番に向けてみんなの気持ちが高まった。達成する喜びを感じることができたと思う」と、成長した子どもたちの姿に目を細めていた。 -

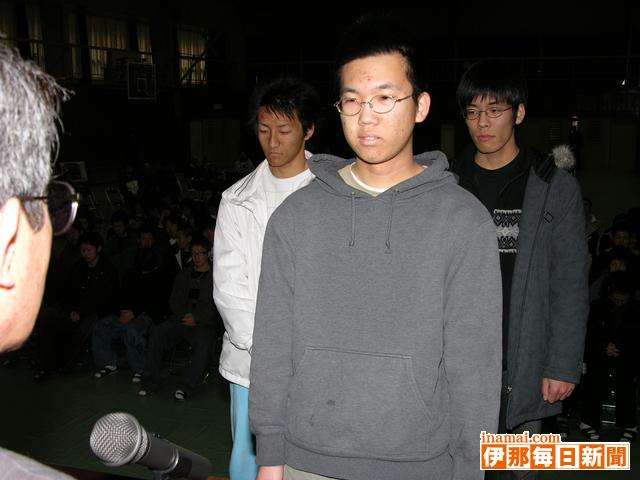

バスケで最後の熱戦 伊那中でクラスマッチ

伊那中学校の1、2学年は9日、同中学校体育館や伊那市民体育館でバスケットボールのクラスマッチを開いた。本年度最後のクラス対抗行事。生徒たちは一丸となって勝利を目指し、各コートで熱戦を繰り広げた。

1学年(148人)は男女混合で一クラス6チーム、2学年(139人)は男女別で6チームを結成。一チーム各3試合づつ戦い、クラスの総合勝ち点数で、それぞれの学年優勝を決めた。

3点シュートを決めたり、ボールを手にすると一気にゴールへ走り得点を重ねるなど、攻守の入れ替わりの早い試合。各クラスの意地を賭けた大会に、クラスメイトからは「頑張れ」「リラックスして」などと学友の名前を呼びながら声援が送られた。

1年生は来年度でクラス替えとなる最後の学年行事に熱中。3組の北原洋輔君(13)は「皆と最後の思い出に」と優勝を誓っていた。

3学年は高校入試のため13日、バスケットクラスマッチを開く。 -

伊那小6年孝組 演劇卒業公演

伊那小学校6年孝組(伊藤幹高教諭、36人)は9日夜、市駅前ビルいなっせで、演劇の卒業公演を開いた。会場には保護者など約300人の観衆が詰め寄せた。児童たちは学校生活最後の思い出を皆で作り上げ、最高の公演に涙した。

孝組は5年時の臨海学習のまとめを演劇で発表したのを機に総合活動で取り組みはじめ「オズの魔法使い」などを近くの保育所などでも披露してきた。

卒業公演は「神の子たち縲怎pヤタスにふく風縲怐v「トラップ一家物語」「ローワンと魔法の地図」の3演目を熱演。夏休み明けから準備を開始し、台本や衣装、小道具、効果音も自分たちで作ってきた成果を披露した。

卒業公演を終えたローワン役の平澤卓哉君(12)は「最後のステージを楽しむ気持ちであがった。失敗もあったが、一番信頼できる仲間で最高のものができたので悔いはない」と目を濡らし晴れやかな顔で語った。

公演では児童に内緒で練習してきた母親たちの歌のプレゼントもあった。 -

シルクミュージアムでちぎり絵作品展

駒ケ根市のシルクミュージアムで小平良子さん=同市北割二区=のちぎり絵作品展が5月28日まで開かれている。ちぎり絵独特の柔らかな風合いを生かした花や風景、人物、動物などの作品11点を展示中=写真。4月には作品の入れ替えを予定している。

小平さんは十数年前にちぎり絵を始め、その繊細さに取りつかれて制作に没頭。現在講座の講師なども務めている。

問い合わせは同館(TEL82・8381)へ。 -

東中に卒業式のリボン寄贈

駒ケ根市中沢のデイサービスセンター竜東やまびこ園(吉沢みはる園長)の利用者ら3人は9日、同市の東中学校(向山健一校長)を訪れ、卒業生らが式で胸に付けるリボン51個を贈った。

同園利用者代表の小田切美智子さんとボランティアで製作を手伝った下島千鶴子さんが「卒業生に喜んでもらえれば」と生徒代表の来年度生徒会長竹村瑠里さんにリボンを手渡した=写真。竹村さんは「手間のかかるものをありがとうございました。卒業生に大切に渡します」と感謝の言葉を述べた。

リボンは長さ10センチの赤いリボンを折って作った花びらを12枚組み合わせ、中央にアクセントの黄色を配した凝った作り。同園は7年前から卒業生にリボンを贈り続けている。

同校の今年度卒業生は47人。卒業式は17日に行われる。 -

箕輪東小1年オペレッタ公演

おごち・長岡保育園児が鑑賞

箕輪町の箕輪東小学校1年ゆめっこ組(31人、松崎まさえ教諭)が9日、オペレッタ「てぶくろ」を同校体育館で公演し、おごち保育園と長岡保育園の園児が夢中になって鑑賞した。

ゆめっこ組は、歌や音読、合奏など「自分を表現しよう」と学んできた1年間の学習の集大成としてオペレッタに取り組み、2月5日の第6回オペレッタフェスティバル・イン・たつの(辰野町民会館)に出演した。これをきっかけに保育園の依頼を受け、今回の公演となった。

絵本「てぶくろ」を基にしたオリジナル作品で、昨年11月末から台本、せりふ、動きなど皆で考え、劇中歌は今まで習った曲を替え歌にした。

鈴、タンバリンなどの音に合わせてネズミやウサギ、オオカミなどが登場し、体育館いっぱいに響く大きな声で歌ったり、せりふを言い、踊りも楽器演奏もある楽しい舞台を熱演した。

おごち保育園は年中・年長児、長岡保育園は全園児が訪れ、お兄さん、お姉さんの舞台に目を輝かせて見入っていた。 -

新山小学校総合学習でお世話になった人たちを招いてそばを振舞う

自分たちで育てたそばを使ってそば打ちをしてきた伊那市新山小学校の3年生(村松陽子教諭)が7日、そばの種や畑を提供してもらったり、育て方やそば打ちを教えてくれた地元の人たちを招いて手打ちそばを振舞った=写真。

1年間お世話になった人たちへの感謝を込めて食事会を企画。

さまざまな取り組みの中でもそば打ちは難しく、最初はうどんほど太かったり、細かくちぎれてしまっていた。そのため、そば打ちの体験施設などで上手に打つための方法を学んだりしながら全6回、そば打ちに挑戦。その介があり、今では細長いめんが打てるようになった。

出来上がったそばを食べた招待者は「そば屋さんに負けないくらい美味しい」「前のそばより上手になった」と話 -

中沢小6年生を送る会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)で8日、6年生を送る会が開かれた。卒業まであと2週間となった6年生に残り少ない小学校生活の思い出にしてもらおうと、在校生が学年ごとに趣向を凝らした歌や踊りなどを披露し、手作りのプレゼントを贈った。

4年生は「6年生が踊るのを見てかっこいいと思い、練習を始めました」とヨサコイソーランを披露したほか、中学へ行っても勉強の役に立つように竏窒ニ石の文鎮を一人一人に手渡した。在校生はそれぞれ「お世話になりました。中学へ行っても元気で頑張ってください」などとメッセージを贈って感謝の気持ちを伝えた。

6年生は谷川俊太郎の詩『生きる』を全員で吟じ、感謝の印に竏窒ニ手作りのしおりを在校生全員に贈った。

市内の5小学校は20日に修業式、22日に卒業式をそれぞれ行う。 -

マツケンが5月に駒ケ根で公演

マツケンサンバの大ヒットや人気テレビ時代劇でお馴染みの松平健さんの公演「暴れん坊将軍スペシャル竏窒、たって踊って八百八町竏茶tィナーレ・マツケンサンバ」が5月に駒ケ根市文化会館で行われる。テレビの「暴れん坊将軍」そのままの芝居と歌謡ショー、マツケンサンバが次々にステージで展開される県内唯一の公演。こまがね演劇文化創造劇場と駒ケ根市文化財団が市文化会館の開館20周年を記念して開く。

公演は5月11日午後6時30分、12日午後1時30分。全席指定でS席8400円、Y席(学生)2100円。チケットの発売開始は3月19日午前8時30分。

問い合わせは市文化会館(TEL83・1130)へ。 -

教育委員長が村議会で演説

8日に開会した宮田村議会3月定例会で、春日親夫教育委員長が所信表明演説を行った。理事者以外の演説は同村議会史上初めてといい、町村レベルでは県内でも珍しい。子どもの心を育てるためにも家庭、地域の協力が必要不可欠と訴え、学校では教科指導にも全力あげて取り組むと語った。

今後の宮田教育のあり方について聞きたい、という村議会の申し出に応じて演説した。

子どもの心の豊かさを育むには、学校教育だけでは限界があると話し「家庭で豊かに育ててもらわなかれば」と言及。

「学校は個々の学力水準を明らかにして、どのような指導をしていくかが求められる。学力評価が大切になる」との考えも示した。

宮田小、中学校の取り組みなども説明。児童、生徒の安全対策などにもふれ、村民ぐるみで子どもの教育、安全を見守ってほしいと呼びかけた。

県内では昨年、下水内郡栄村議会で教育委員長が所信表明演説して話題になったが、理事者以外が演説する例はあまりない。 -

第3回彩展

彩洋画研究会による第3回「彩展」が8日、伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで始まった。会員一人ひとりの個性が光る油絵作品に来場者が関心を寄せている。

研究会は、伊那市のペアーレ伊那の油絵教室で週1回、新世紀美術協会員の池上恵さんの指導で学ぶ生徒を中心に23人でつくる。小さい作品はペアーレの展示会に出品するが、大きな作品を展示する機会を-と始まった。

会員は新しく始めた人から県展や中央の展覧会に出品する人までさまざまだが、自分の描きたいものを決め、それぞれが自宅や教室で描き、池上さんのアドバイスを受けて仕上げたという。

1人2点を目安に出品し、50号を中心に小さいものは6号、大きなものは100号まである。風景や人物、静物画など個性豊かな作品が並んでいる。池上さんも「河畔公園」(130号)を賛助出品している。

午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時)。入場無料。 -

イギリスの語り部が来伊

イギリスの語り部ジェフ・ダグラス・ミードさんらを招いた国際交流イベント「インターナショナル・ストーリーテリング」が4日、伊那市の富県ふるさと館であった。地域住民ら約60人が集まり、外国の民話などに聞き入った。上伊那地方事務所主催。

イベントは、国際交流員ジョアン・ゴーリーさんが異文化に関心を持ってもらおうと、国籍や年齢に関係なく集える「語り」を企画した。ヨーロッパを中心に活動するダグラスさんが来日、2縲・月にかけて日本各地を回っている。知人がいたことから伊那市を訪れた。

語りは5話。ダグラスさんらの英語を段落ごとに切り、通訳が日本語にして伝えた。

イギリスの「スワッファムの物売り」は、夜に何度も見る夢の言葉を信じたことで、金貨を手に入れ、幸せな一生を送った男の話。いすに座ったダグラスさんは立ち上がったり、手振りを交えながら語り、観客を引きつけた。

そのほか、歌や詩などを通じて英語を学ぶ子どもたちの歌「星めぐりの歌」などもあった。 -

駒ケ根市北割一区出身

昔昔亭(せきせきてい)健太郎=本名箭内(やない)広光さん(34)

入門した春風亭柳昇師匠の死去に伴い、03年に昔昔亭桃太郎一門に移籍。寄席のほかテレビや映画にも出演するなど活躍中。現在二ツ目。真打ちを目指して修行の日々だ。

「小学生の時に誕生日会の余興で友達と漫才やったことがあるくらいで、普段から人を笑わせることを意識している子どもじゃなかったですね。落語にも別に縁はなかった。人前でしゃべるのは好きだったし、目立ちたがりではあったけれど、お笑いの世界を目指していたわけじゃない。本当は物書きになりたかったんです。気がついてみればこうなっていた竏窒ニいう感じですね」

大学卒業後、東京で放送作家になろうと2年間サラリーマンをしながら専門学校に通って勉強したが、志かなわず…。「ふと思いついたんですよ。落語だ! 自分で脚本を書いて、自分で演出して監督ができるじゃないか。これこそ求めていたものだ竏窒チてね」

さて誰に入門したらよかろう竏窒ニ考え「古典一本槍じゃないし、何となく自分のスタイルに合っていると思った」ことから春風亭柳昇師匠に狙いを定め、新宿末広亭の楽屋口で待ち伏せた。現れた師匠の前に飛び出して「弟子入りさせてください」といきなり直談判に及んだところ「あ、そう。じゃあおいで」とあっさり言われて拍子抜けした。翌日、喜び勇んで師匠宅を訪ねたところ…。「あんた誰? ふーん、そんなこと言ったっけ」とけげんな顔をされた。「完全に忘れてるんですよ。まったく落語家ってのはあきれた人種だと思いましたね」

ともあれ入門を許され、修行が始まったが、俗世間とは違う上下関係の厳しさや独特のしきたりに戸惑うことも多かった。「考えが古いというか封建的というか、世間離れした変な人が多いんですよ。何となく分かるでしょ?」

翌年、初めて高座への出演を果たした。「浅草演芸ホールで『じゅげむ』をやりました。でも風邪ひいちゃってね、鼻水垂らしながらの話で、もう最悪の出来でした」

4年後、二ツ目に昇進。だが生活は決して楽ではない。寄席の給金は1回たったの千円足らず。しかも出演は毎日あるわけではなく、せいぜい1週間に1回だ。「ほかの仕事だって月に3回程度。真打ちになれば少し楽になるとは思うけど、昇進するには入門から15年くらいかかるから、まだあと数年ある。この世界って実力というよりけっこう年功序列なんですよ。でもやめたいと思ったことはない」

今は主に古典を話しているが、自身で考えた新作をこつこつと書きためている。「これだ竏窒ニいう自信作はまだ書けていない。でもいつかはね、人生の悲しみを楽しみに変えるような話を書きたい。昔サラリーマンだったころ立ち寄った寄席で自分が落語に癒されたように、聞く人の心の洗濯になるような…。普通に働く普通の人たちのささやかな楽しみになるような温かい話をね」

(白鳥文男) -

駒工ものづくり教育振興会発足

駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は生徒へのものづくり教育をさらに充実させようと「駒工ものづくり教育振興会」を発足させた。6日夜、役員ら約10人が同校に集まり、発会式と05年度総会を開いた。初代会長に現同窓会長の三浦靖幸さんを選出したほか、ヒューマノイド(人間型)ロボット部品一式(23万円)の購入などを盛った事業計画・予算案を承認した。

三浦会長は「赤穂高校との統合問題ではひとまず駒工単独での存続が決まった。しかし必ずや次の改革案が出てくるし、現状のままでは存続は難しい。今のうちから魅力ある学校づくりに取り組んでいく必要がある」と述べ、発足した会の使命の重さを強調した。

同会は、昨年展開された赤穂高校との統合反対運動の中で地元企業から資金や技術面での協力の申し出が多数寄せられたことから、将来の学校存続のためにも、その受け皿としての組織が必要との判断から発足に至った。収入は会員企業からの会費や賛助金、寄付金のほか、市の補助金などを充てる。

同会事務局は、駒ケ根市内の製造企業でつくるテクノネット駒ケ根などを通じて地元企業に会員となるよう参加を呼び掛けるとともに、新年度開始を待って06年度の事業計画・予算案に着手し、6縲・月に総会を開きたいとしている。 -

東伊那小6年生を送る会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で7日、6年生を送る会が開かれた。在校生が学年ごとに趣向を凝らした出し物を披露して、もうすぐ卒業する6年生を楽しませた。

ひな壇に座った6年生に向けて児童らはそれぞれ歌や踊り、楽器の演奏などを披露し「今までいろいろ教えてくれたり面倒を見てくれてありがとうございました。中学へ行っても頑張ってください」などと感謝のメッセージを贈った。1年生は『初めの一歩』を元気に歌い、紙皿を使った手作りの壁掛けを6年生一人一人にプレゼントした。5年生は「東伊那小クイズ」を出題した。「学校のサクラの木は何本あるでしょう」「1年間の授業日数は?」などの難問に6年生は四苦八苦。「1問もできなかった人は卒業しないでもう1年一緒に勉強しましょう」と言われて大笑いしていた。

楽しませてもらったお返しに竏窒ニ6年生は児童と先生全員に手紙を渡し、アコーディオンやリコーダーによる合奏で組曲『惑星』の『木星』を演奏したり、楽しい劇を演じたり竏秩B残り少ない小学校の思い出にと、在校生とともに楽しいひとときを過ごした。

同小をはじめ市内各小学校の卒業式は22日に一斉に行われる。 -

レディーバードが異文化交流

伊那市女性海外研修の参加者でつくる「レディーバード」(野沢伊代子代表)は4日、伊那市生涯学習センターで異文化交流会を開いた。市内に在住している外国籍の16人(子ども含む)を招待し、会員20人と一緒に料理などを作った。

交流会は、日本の文化を知ってもらうと同時に、悩みや困っていることを気軽に相談できるきっかけになればと昨年に続いて企画した。

今回はブラジル、中国、モンゴルなどから参加。「桃の節句」にちなみ、ちらしずしと吸い物を調理したり、千代紙で高さ10センチ弱のひな人形を作ったりした。

日本語を話せない人もいたが、通訳を交え、作り方を教わりながら一緒に楽しんだ。

モンゴルから来た信大生ダナ・ゲーレルマーさん(35)は「日本人は親切にしてくれる」と話し、初めての人形づくりに「おもしろい。家に帰って飾りたい」と喜んでいた。 -

椋鳩十の世界を子どもたちがを織物で表現

椋の長男が絶賛

喬木村出身の児童文学作家、椋鳩十(1905‐1987)の本を読み、感想を織物で表現している宮田村の子どもたち5人の作品が5日、村民会館に展示された。共同企画の講演会で同村を訪れた椋の長男、久保田喬彦さん=鹿児島県在住=が作品を鑑賞。「本当に椋の本を深く読み、表現している」と喜び、子どもたち一人ひとりに感謝のコメントを紙に書いて手渡した。

5人は宮田中2年の西川諒子さん(14)同1年の保科千絵さん(13)、宮田小6年の枝広結さん(12)と吉沢千佳恵さん(12)同5年の杉本佳菜子さん(11)。村教育委員会の学校週5日制対応講座のひとつ「本と織り」教室に参加している。

指導者の辰野恭子さん=大原区=は、人間と動物の関係から命の大切さを描写する椋作品を取りあげ、子どもたちは本の感想を色でイメージして織物作品にしている。

小学生の3人は共同制作で椋の代表作「マヤの一生」を織物に。戦争前の平和な雰囲気を黄色とオレンジ、戦争が深まる姿を紺で現し、マヤが殺される場面を赤で表現した。

「犠牲になったマヤ。戦争は悲しいことだと思った」と3人。

中学生の2人も個人でつくった「マヤの一生」の織物を出品したが、久保田さんは「マヤがどんな状態で死を迎えたのか、見事に表現している。織物で表現することは、新しい分野で素晴らしいと思う」と称賛していた。

この日は、辰野さんが事務局を務める村内のグループ「四季の会」が、久保田さんの講演会を開催。平和と幸福、そして命の尊厳について、椋のエピソードも交えながら話し、約80人が聴講した。 -

飯島中学校同窓会入会式

飯島町の飯島中学校で3日、卒業式を控え「飯島中学校同窓会入会式」があった。同窓会役員ら10人が出席し、新入会員115人の入会を歓迎した。

織田信行会長は「みなさんは飯島町の宝、夢とやる気と思いやりの心を忘れず、可能性いっぱいの道を堂々と歩いて」と新会員の活躍を期待した。

新入会員を代表し藤木健人君は「すばらしい環境の中で、先生方や地域の人々に見守られ、充実した中学生活を送ることができた」と感謝し「飯島中学校の卒業生として、自覚と誇りを持ち頑張りたい」と誓った。

同窓会は旧七久保中学校、旧飯島中学校、現飯島中学校を卒業した全員が会員で、総数は新入会員を加えると、1万1346人になる。 -

はら美で阪井茂治作陶展

佐賀鍋島藩の御用窯で引き継がれてきた「鍋島」を今に伝える作陶家・阪井茂治さんの作陶展が7日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている。卓越した技術と細部まで行き届いた心遣いが感じられる丸皿や小つぼなど約150点が、訪れた人を魅了している。

阪井さんは兵庫県出身。伊万里で13年間修行を積み、30年来製作活動に励んでいる。現在は富士見町に窯を構えている。

献上品として重宝されてきた鍋島は、明治時代、市場に出回るまでは門外不出の技法として高い技術水準を維持してきた。それぞれ作業は分業となっており、一つの作品を仕上げるのには多くの人の力を必要とする。しかし現在は、その技術を引き継ぐ職人はわずかしか残っていない。まして阪井さんのように成形から赤絵付け・釉掛けまで一環してできる職人はいないという。

主催者は「これだけの数の鍋島がそろうことは珍しい。ぜひ足を運んでほしい」と話していた。 -

長野県芸術文化総合フェスティバル

長野県芸術文化総合フェスティバル伊那会場のステージ発表が4日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。邦楽やダンスなど魅力あふれるステージで観客を楽しませた。5日は邦楽と舞踊のステージがある。

長野、松本、伊那の3会場で開くフェスティバル。伊那会場は2日間で20団体が出演。先行して水墨画展も美術展示ホールで開いている。

初日は邦楽、ダンス、バレエ、フラメンコの発表があった。邦楽は長野県三曲協会の伊那、飯田、諏訪の3地区が演奏し、しっとりと聞かせた。ダンスなどは計7団体が元気いっぱいのダンスや優雅な踊り、情熱的な踊りと、それぞれに活動の成果を存分に発揮して観客を魅了した。

5日は邦楽午前10時縲怐A舞踊午前10時35分縲怐A午後1時縲怐B入場料一般千円、小中高校生500円。水墨画展のみの入場は無料。 -

小学生らの歌声響く

伊那市の小学生らが出演する「スプリングコンサート」(NPOクラシックワールド主催)が4日、伊那市生涯学習センターであった。合唱団など7団体約250人がステージに立ち、元気いっぱいの歌声を響かせた。

コンサートには、地元や31日に合併する高遠町の小学校合唱団らに加え、2月に権兵衛トンネルが開通したことから、木曽町の上田小学校4縲・年生約60人が初参加した。

曲目は「さくら」「ハレルヤ」「友情の歌」など。伊那西小の手話点字音楽クラブは手話を交えたり、トーンチャームで演奏したりして発表した。

上田小は「今日から明日へ」など2曲を披露。体を左右に動かしながら、息のあったステージを見せた。

斎藤久夫校長は「伊那での発表は初めてで、子どもたちは張り切っていた。伊那の子どもたちのレベルは高く、参考になる」と話していた。

会場の300席はほぼ埋まり、木曽から来た児童の保護者らも多かった。

また、招待した春富中学校合唱部の発表や、全員合唱「翼をください」などもあり、音楽を通した交流を図った。 -

東保育園のひな祭り

宮田村東保育園は桃の節句の3日、ひな祭りの行事に親しんだ。飾りつけたひな人形の前で、歌やリズム体操を元気に披露した。

飯島千恵子園長が、ひな人形の由来などを説明。昔の人たちは、健康で生活できるようにと、人形に思いを込めたと話した。

未満児と年少はリズム体操、年中はうた、年長はペープサートをそれぞれ発表。

おやつの時間にはひなあられも食べて、子どもたちは伝統の行事を心ゆくまで満喫していた。 -

駒工卒業式

駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は3日、卒業証書授与式を行った。卒業生代表の松原昌也君は答辞で「これから社会人、進学とさまざまな新しい生活がスタートする。前途は決して安易な道ではないと思うが『夢は追い続ければ必ずかなう』の言葉を胸に頑張っていきたい」と力強く述べた。さまざまな思い出を胸に卒業生113人は在校生と保護者らの拍手に送られながら、3年間過ごした母校を静かに後にした=写真。

本間校長は「充実した高校生活を送った満足感とともに期待と不安の気持ちでいっぱいと思う。これからも人との出会いを大切にし、切磋拓磨しながら困難を乗り越えていってほしい」とはなむけの言葉を贈った。

卒業生は機械科39人、電気科35人、情報技術科39人で、卒業後の進路は大学などへの進学と県内外への就職がほぼ半数ずつ。 -

NHK「福祉ネットワーク・公開すこやか長寿」公開録画

飯島町は3日、町発足50周年記念事業として、4月9日、NHK「福祉ネット・公開すこやか長寿」の公開録画を行う-と発表した。

この番組は月1回、全国各地からお年よりとその家族を対象に、健康法や体操、リハビリ運動などを紹介する番組。

日時は4月9日午後1時30分縲・時50分

2部構成。第1部(午後1時30分縲・時40分)は公開録画「福祉ネットワーク・公開すこやか長寿」公開録画。講師に順天堂大学名誉教授、運動教育学の武井正子さんを、ゲストに講談師の神田陽子さんを迎え、出演者は地元のお年より(70歳縲・5歳前後募集する)。テーマは「体と心に、元気なステップを!」。

第2部(午後2時50分縲恁゚後3時50分)講演会。講談師の神田陽子さんが「長生き・人情・心意気縲恪u談の世界縲怐vと題して話す。

番組の総合司会は町永俊雄さん、司会・ナレーションは河野多紀さん。

放送予定(教育テレビ全国放送)は4月20日午後8時縲・時30分、再放送は27日午後1時20分縲・時50分)

入場無料だが、入場整理券が必要。はがきまたはチラシ(3月5日新聞折り込み)の所定用紙に必要事項を記入し、飯島町教委「すこやか長寿」係まで(FAX86・5596)

定員500人(先着順)

詳細は「すこやか長寿」係(TEL86・5877) -

かっぱ館で文化作品展

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)は市内公民館の文化団体やサークルの会員らによる作品を一堂に集めた文化作品展を24日まで開いている。赤穂・中沢・東伊那の各公民館の教室などで活動する72人が日本画、洋画、水彩画、水墨画、刺しゅう、書道、草木染めなど92作品を出品して展示。いずれも見事な出来栄えで、訪れた人たちは「素晴らしいね」などと感心しながら作品をじっくりと鑑賞していた=写真。

問い合わせは同館(TEL81・4767)へ。 -

ジュニアマイスター特別表彰

一定以上の数と水準の資格を取得した生徒に与えられる全国工業高等学校長協会のジュニアマイスター特別表彰に、駒ケ根工業高校(本間秀明校長)情報技術科3年生の竹内馨君=駒ケ根市町二区=と北平宗隆君=駒ケ根市上赤須=の2人が同校で初めてとなる認定を受けた。2日、本間校長が全校生徒の前で2人にメダルを伝達した=写真。今年度の認定者は県内で5人という超難関の突破にも2人は落ち着いた表情で「将来のための勉強と思って資格取得に努力してきた。特別表彰のことは今まで知らなかったが感無量」などと話した。共に大学の工業関係の学部に進学が決まっている2人は将来の希望について、ソフトウエア開発やIT関連の仕事に就きたい竏窒ニ話している。

特別表彰は、取得した各種の資格に応じて与えられるポイントの合計が60点以上の「ジュニアマイスターゴールド」で、かつ難度の高い一定の資格を取得した生徒のうち特に優秀な候補者が認定される。竹内君は3年間で108ポイント(26資格)北平君は80ポイント(13資格)を得ている。 -

箕輪中部小学校安全みまもり隊

会長 東城興一さん

箕輪中部小学校安全みまもり隊(会員123人)は05年3月、子どもの安全を守ろうと、地域の中・高年者を中心とした有志で発足し、まもなく1年を迎える。

青色のジャンパーに帽子、腕章、写真入りネームを着け、毎日下校時間に学区内を巡回し児童と一緒に歩く。“地域のおじさん、おばさん”として、児童とすっかり顔なじみになった。

隊発足のきっかけは、学校長からの協力願いだった。社会環境の悪化で子どもたちの安全を心配し、04年12月、地域講師として授業に参加した東城会長らに話があった。

全国で子どもが誘拐される事件があったころで、「はやってしまったら収拾がつかない。箕輪で起きたら困る。子どもたちの安全の一助になり、犯罪防止に効果があれば」と、05年2月下旬に10人ほどで準備会を立ち上げ、学校長の話からわずか3カ月後、会員51人でスタートした。

当時、箕輪西小で保護者と地域住民が、箕輪北小学校区内の大出山口地区で山口元気会が巡回をしていたが、地域住民で学校区を網羅する組織を立ち上げた最初の隊だった。

「子どもの足に合わせて回ることで、一応安全だよね。隊の組織があれば不審者も入りにくい」

隊は当番制で、1日25人くらいが巡回し、さらに都合のつく人が自主的に通学路に立ったり、歩いたりする。定期的に「安全みまもり隊だより」も出す。

「大変だけど、子どもたちを守る目的を持ってるからね。歩くことは自分の健康のためにもいい」。普段着で学校まで歩くと「暇そうだね」と言われるが、ユニフォームを着ていると「ご苦労さん」と言われるので、活動もしやすいという。

ユニフォームを見ると児童が元気にあいさつして近寄ってくる。「子どもたちの顔も覚えたし、名前を覚えた子もいる。1年生の女の子は特に人懐こくて、すぐ走ってきて手をつなぐ」。児童は、「今日はどっちに行ってくれるの?」と一緒に歩いて帰ってくれる方向を聞いたり、安心して話しかけてくる。

中部小PTAが、腕章を各家庭に配布し、できるだけ巡回に協力する体制をとったことで、学校から遠いところでは隊がいる通学路の途中まで親が迎えに来るようにもなった。「いい状況になってきた。我が子オンリーから地域で守ろうという意識が強くなってきた」という。

箕輪町は下校時間に、防災無線で一斉に注意を呼びかける。伊那警察署や町防犯協会もパトロールし、地域ぐるみで守る体制が整ってきている。3月末には、5小学校区ごとのパトロール隊が意見交換と情報共有のため連絡協議会を設置する。

「箕輪は進んでるよね。あの手、この手でやってもらうと違ってくる。協議会ができれば一層安全度が高くなる」と期待を寄せる。

「本当は、みまもり隊がなくて学校に行けるようでないといけない。一人で歩いていても安全でないといけない」。隊の活動が必要ない世の中が理想だが、今は、「もっと木目細かな活動ができるようにしていかないと。どうせやるならね」と活動の一層の充実を考え、温かい眼差しで地域の子どもたちを見守っている。 -

6年1組「青空劇団」が卒業公演に向けて稽古に熱

4年生の時から演劇に取り組んできた宮田村の宮田小学校6年1組「青空劇団」が9日、念願叶って村民会館大ホールで卒業公演を開く。「最高の舞台にしたい」と、本番に向けて稽古に熱が入っている。

演じるのは宮沢賢治の作品をモチーフにした「6年1組とどんぐりと山猫」。全員で舞台道具などをつくり、演出や衣装なども自分たちで考えて決めた。 2日も2時間ほどかけて稽古。せりふまわしや動きなどをチェックした。

4年生の社会科の授業で演じて以来、劇の魅力にはまった子どもたち。昨年には村内の各保育園をまわる・スツアー公演・スも実現させて成功を収めた。

青空劇団にとって、村民会館の大ホールは夢の舞台。最後の最後で実現したが「多くの人に見てもらいたい」と、クラス全体がひとつになって張りきっている。

当日は午後6時半開場で、同7時開演。 -

第18回長野県芸術文化総合フェスティバル

水墨画展始まる

第18回長野県芸術文化総合フェスティバル伊那会場の水墨画展が1日、伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで始まった。展示は5日まで。4、5日は邦楽、ダンス、バレエ、舞踊のステージが大ホールである。

水墨画展は長野県水墨画協会主催。長野会場のみで開いていた展示を長野と伊那の2会場で開き2年目。伊那会場は中・南信の作品101点を展示している。8号から100号までの額装、軸装で、役員特別出品もある。

出品者は県展出品レベル以上で、山や渓谷、寺、花、ヨットハーバーなどを墨の濃淡で美しく描き、色をつけた墨彩画も並ぶ。各地の指導者の個性、画風を見ることができ、出品規定がないため「自由に冒険している絵」もあるなど、さまざまな水墨画の世界を楽しめる。

協会長代行の下平瑞雲さんは、「昨年よりはるかにレベルが上がり、大きな作品を描くようになっている。水墨画は人格そのもの。人間性が筆先を伝わって画面に出る。人間性を高めることで結果としていい絵が描ける」と話している。

4、5日のステージは、4日午前10時縲恂M楽、午後1時縲怎_ンス・バレエ、5日午前10時縲恂M楽・舞踊、午後1時縲恤送xの予定。入場料は一般千円、小中学生・高校生500円(全日程・全催し共通券)。水墨画展のみは無料。

2610/(日)