-

南部小学校開校20周年記念式典に向けて 児童が作品制作

南箕輪村の南部小学校の児童は、24日に行われる小学校開校20周年記念式典で飾る作品を、13日と14日の2日間制作しています。 南部小学校は、平成8年に開校し、今年で20周年の節目の年を迎えました。 20周年を迎えるにあたり、24日に小学校で記念式典が行われます。 2日間は、全校児童201人が記念式典で飾る作品を制作しています。 作品は児童の手形でつくる虹で、20周年を記念して児童が考えたキャラクター「きらら」と「なんすけ」の下に架かるデザインになっています。 南部小学校開校20周年記念式典は24日に行われる予定で、事前に行った小学校に関するクイズの正解の発表や、伊那市出身の歌手湯沢かよこさんのコンサートなどが予定されています。

-

第33回上伊那郡市育樹祭

森林づくりの大切さを理解してもらおうと、第33回上伊那郡市育樹祭が9日、南箕輪村の大芝高原みんなの森で行われました。 育樹祭には、小学生や林業関係者、市町村関係者などおよそ300人が参加しました。 これは、間伐などの作業を通して森林づくりの大切さを理解してもらおうと、毎年上伊那の8市町村が持ち回りで行っています。 南部小学校の6年生は、大芝高原みんなの森に敷き詰められているウッドチップの元となるヒノキの枝を切る作業を行いました。 主催した上伊那地方事務所は、来年6月に長野県を主会場に開催される全国植樹祭に向けて気運を高めていきたいということです。

-

飯田の発砲事件受け 上伊那警戒つづく

6日に飯田市で発生した発砲事件を受け、南箕輪村の小中学校では、7日職員や地域の人達が通学路に立ち、登校の様子を見守りました。 7日の朝は、登校時間にあわせ、通学路に職員14人とボランティアが立ち子ども達の安全を見守りました。 この他に、別の職員が車で巡回したという事です。 ボランティアのある男性は、「子供達の表情もかたくなっている、早く犯人が捕まってほしい」と話していました。 南箕輪小学校では、今週いっぱい登下校時の見守りを行うとしています。 飯田警察署の発表によりますと、撃たれた男性は今朝亡くなり、銃を撃った犯人は、午後4時現在、捕まっていないという事です

-

子どもを主体とした交流施設仮称こども館建設

南箕輪村は、子どもを主体とした幅広い世代の人が交流できる施設、仮称こども館を建設する計画です。 平成29年4月の供用開始を目指しています。 6日は、南箕輪村全員協議会が開かれ、事業計画案が村から示されました。 それによりますと、こども館は役場北側に建設される計画で建物の延べ床面積は1450㎡、事業費はおよそ4億5千万円となっています。 こども館は、南箕輪小学校の児童数増などに伴い建設されるもので、子どもを中心に、放課後児童クラブや子育て支援、村民の交流などの機能をもつ複合施設です。 施設には、学習コーナーや創作室、多目的室などを整備する計画です。 また、フィンランドで制度化されているネウボラを取り入れます。 ネウボラは、妊娠、出産から就学前までの育児を切れ目なく継続的に支援するものです。 子育て支援を行うため、相談室や授乳室、不登校対策ルームなども整備し専門家を配置します。 今後、用地契約を行い来年1月から工事着手したい考えで、村では、成長段階に合わせた子育て支援や子どもたちの学習、また遊びの場として、幅広い世代の人たちが交流できる施設を目指したいとしています。 また、6日は南箕輪中学校の敷地内に建設される生涯学習施設のスケジュールも報告されました。 IT室や創作室などを備えた木造2階建ての建物で、平成29年3月の完成を予定しています。

-

南箕輪創生総合戦略むらづくり委員会が答申 出産・子育て重点を

南箕輪村創生総合戦略の策定に向けて検討を行ってきたむらづくり委員会は、検討結果をまとめ、出産や子育てに重点を置いた内容の答申を、5日唐木一直村長にしました。 この日は、むらづくり委員会の清水研夫会長らが役場を訪れ、唐木一直村長に答申書を手渡しました。 南箕輪村では、重点施策として「妊娠や出産・子育て支援の充実」を挙げています。 「地域ぐるみで子育ての支援を推進し、安心して子供を産み育てられる環境づくりに取り組む」としています。 また、村の人口について「将来的には減少することが見込まれる。人口減少に転じる時期を遅らせることを目的に、現時点から引き続き転入者数を維持することなどが重要」としています。 唐木村長は答申を尊重する考えを示し、「総合戦略に沿った計画を実施していきたい」と話しました。 村では答申の内容を13日に開かれる臨時議会で説明し、今月中に総合戦略をまとめる考えです。

-

10回目大芝イルミネーションフェスティバル3日から

3日から、第10回大芝高原のイルミネーションフェスティバルが南箕輪村の大芝高原で開かれます。 大芝を訪れた多くの人に癒しを提供しようと始まったイルミネーションは今年で10回目になります。 10周年を記念して、今年は上伊那農業高校の書道部と吹奏楽部の発表が10日と11日に予定されています。 また、期間中に子ども向けのスタンプラリーも設置され、スタンプを集めると抽選でプレゼントが当たるということです。 点灯式は、3日の午後6時で、イルミネーションの点灯は24日までです。

-

南箕輪村第5次総合計画 唐木村長に答申

南箕輪村のむらづくり委員会は、これまで策定に向けて検討を行ってきた南箕輪村第5次総合計画を、1日、唐木一直村長に答申しました。 むらづくり委員会の清水研夫会長が、唐木村長に答申書を手渡しました。 第5次総合計画は、平成28年度から10年間のむらづくりの指針となるものです。 基本構想では、今年9月1日現在、1万5,087人の人口を、平成37年度には1万5,500人とする目標を設定しました。 子育て環境の整備や生涯元気で暮らせる地域づくり、自立・協働のむらづくり、自然環境や歴史的資源を活かしたむらづくりの4つを重点目標としています。 答申では、放課後児童の健全育成について「放課後児童クラブ以外の支援の検討も必要である」など、13項目で付帯意見がありました。 唐木村長は、「答申を尊重し議会の意見も聞きながら計画を決定していきたい」と話していました。 村では来年1月中には計画を正式決定する事にしています。

-

南箕輪村の新しい教育委員長に三澤久夫さん

南箕輪村の新しい教育委員長に、神子柴の三澤久夫さんが選任されました。 1日、村教育委員会が開かれ、委員の互選により三澤さんが新しい教育委員長に選任されました。 三澤さんは、昭和22年生まれの68歳。信州大学教育学部を卒業して小学校の教諭となりました。 平成18年から南箕輪小学校の校長を努め、平成20年3月に退職しました。 村の教育委員は2期目で、これまで委員長職務代理者をつとめていました。 三澤さんの任期は今日から来年9月30日までの1年間となっています。

-

南箕輪小3年生が文字入りりんごのシール貼り

南箕輪村の南箕輪小学校の3年生は、大泉の唐澤健治さんの果樹園で、文字入りのりんごを作るシール貼り作業を行いました。 30日は3年生115人が、りんごに自分の名前や好きな絵柄、「寿」などと書かれたシールを貼りました。 南箕輪小学校の3年生は、毎年総合的な学習の一環でりんご学習に取り組んでいます。 今年はこれまでに余分な花や実を取り除く作業や生育調査を行ってきました。 シールの黒い部分が色づかず残るということで、児童は、りんごに自分のシールを貼っていきました。 文字入りのりんごは11月に収穫し、中旬に行われるJA上伊那の南箕輪支所祭で展示するということです。

-

南箕輪村版地方創生総合戦略 検討

南箕輪村版の地方創生総合戦略について検討するむらづくり委員会が28日役場で開かれ、村が計画の素案を示しました。 地方創生総合戦略は、国が去年11月に制定したまち・ひと・しごと創生法に基づき、各自治体が独自で策定するものです。 会議では、村が示した素案について協議しました。 素案では、●立地特性を生かした職住近接のむらづくり●若者定住と郷土愛の醸成による帰ってきたいむらづくり●安心して子どもを産み育てることのできるむらづくり●誰もが安心して暮らし続けられるむらづくりの4つを柱に12の施策を展開していくとしています。 重点施策としては、妊娠や出産、子育て支援の充実をあげ、経済的支援や助成の充実を図るとしています。 今後は、委員会としての検討結果を10月2日の会議でまとめ、その後村に答申するとしています。

-

十五夜を前におからこ作り

27日の十五夜を前に、上伊那地域に伝わる十五夜のお供え餅「おからこ」づくりの体験が26日、南箕輪村公民館で行われました。 26日は村内の親子21人が参加しました。 指導したのは、村内の女性農家でつくる南箕輪村輪の会の会員です。 おからこは、もち米とうるち米を合わせて水につけたものを、すり鉢ですって作ります。 十五夜には収穫された野菜と一緒にお供えします。 この時期は収穫で忙しく餅をついている暇がなかったことから生まれた風習だといわれています。 翌日には、野菜と一緒に煮て「おからこ汁」にして味わいます。 26日はおからこを小さく丸めて鍋に入れ、輪の会が育てた野菜と一緒に煮込みました。 出来上がると、手作りのおはぎと一緒に味わいました。 ある小学生は、「初めて作った。家でも作ってみたい」と話していました。

-

10月から訪問看護事業

伊那中央病院は在宅医療の希望者増加にともない10月1日から訪問看護事業を始める計画です。 訪問看護では緊急時を考慮し24時間連絡対応体制が整えられます。 25日は伊那市役所で伊那中央行政組合議会が開かれ訪問看護事業に関する条例案が全会一致で可決されました。 訪問看護は退院してからも在宅医療が受けられるもので、リハビリテーションや緩和ケアのほか医師の指示による医療処置が行われます。 専属の看護師3人が看護にあたり1人当たり月に40件の訪問をすることを目標としています。 業務を行う地域は伊那中央行政組合構成市町村の伊那市、箕輪町、南箕輪村で当面は伊那中央病院を退院し在宅医療を希望する人を対象とします。 時間は午前8時30分から午後5時15分までで緊急時も考慮し24時間連絡対応体制を整えるとしています。 伊那中央病院ではこれまでに段階的に「みなし指定」として訪問看護事業を行っていて7月には114件を訪問したということです。 伊那中央病院ではほかに入院患者の寝たきり防止や家庭復帰を推進するための回復期リハビリテーション病棟をつくり、新たに24床を設置する計画です。 専任の医師のほか看護師を配置し開設は平成28年5月以降を予定しています。 伊那中央病院の平成26年度の決算はおよそ2億8000万円の黒字で6年連続の黒字となっています。 伊那中央病院では地域の中核病院として住民が24時間安心して最適な医療サービスを受けられる体制を整えたいとしています。

-

信州大学農学部 AFC祭

南箕輪村の信州大学農学部で農場や演習林を開放したAFC祭が21日に行われ、親子連れなどでにぎわいました。 会場には丸太切り体験や木工体験など、さまざまなブースが設けられました。 これは、キャンパスの付属農場や演習林を開放し、地域住民に活動を知ってもらおうと行われています。 果樹栽培場では、ぶどう園が開放されました。 ここでは、ぶどうやりんご、梨などを栽培していて、低農薬で機能性の高い果物などについて研究しているということです。 ジャムやワインに使われるナイアガラの農場が開放され、訪れた家族連れがぶどう狩りを楽しんでいました。

-

「南箕輪村に障害者グループホームを」

南箕輪村の障害者グループホームの在り方について検討してきた委員会は、設置を推進することなどを盛り込んだ建議書を、24日、唐木一直村長に手渡しました。 この日は検討委員会の原 雅章委員長らが、村役場を訪れ、唐木村長に建議書を手渡しました。 原委員長は、障害者グループホームの不足は緊急に改善すべき課題であり、早急な整備が必要で、村が支援し推進すべきだと提案しました。 建議書では●グループホームの施設整備と運営は、村が公募・選定した民間事業所が行い、施設は新築とする。●施設整備経費に対し村の補助制度をつくり、事業主の負担の軽減を図る。●グループホームの設置場所の選定・確保や地域との調整は村が積極的に支援することなどを求めています。 委員会は、平成25年9月から、2年間・8回にわたり、グループホームについて検討してきました。 唐木村長は「必要性は重々承知している。行政がどのように支援するのか、慎重に検討し、早急に対応したい」と返答しました。

-

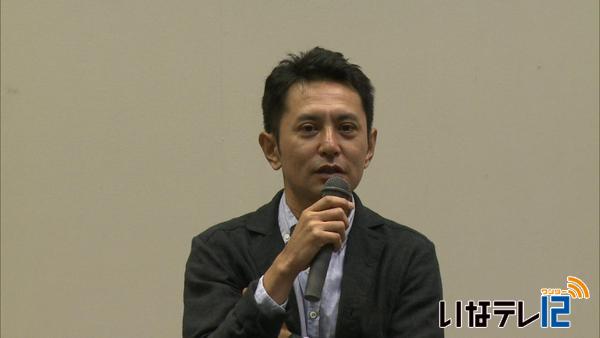

宮崎吾朗監督 母校で後輩と対談

映画監督の宮崎駿さんの長男で信州大学農学部卒業の宮崎吾朗さんは、農学部創立70周年の記念として後輩たちと20日に対談しました。 現在映画監督の宮崎さんは、平成元年に信州大学農学部森林工学科を卒業し、卒業後は、建設コンサルタント、環境デザイナーとして公園緑地や都市緑化の計画・設計に従事しました。 スタジオジブリの美術館建設を機に1998年にジブリに入社。 アニメーション映画ゲド戦記、コクリコ坂で監督をつとめています。 対談では、映画で出てくる建物が、農学部の学生寮中原寮をモチーフにしていることなどの裏話を披露。 学生たちからは、当時の学生生活や授業、アルバイトのことなどに質問が集まりました。 心に残っているのは、南アルプス仙丈ヶ岳の馬の背ヒュッテで1か月アルバイトしたことと答えていました。 宮崎さんは、「成績は良いが役に立たない人が多い。 自分の言葉できちんと伝えることができ、行動力のある人が求められている。」と話し、さらに「学生時代に無駄なものをたくさんつめこんでおいたほうがいい」と後輩たちにエールを送っていました。

-

信州大学農学部 創立70周年祝う

今年で創立70周年を迎える南箕輪村の信州大学農学部で、19日、節目を祝う記念式典が行われました。 19日は、農学部のOBや来賓などおよそ100人が集まり、70周年を記念して伊那市から寄贈されたタカトオコヒガンザクラの苗木3本を構内に植樹しました。 信大農学部の前身となる県立農林専門学校は、第2次世界大戦終戦の年の1945年昭和20年に開校しました。 4年後の昭和24年には、信州大学の設置に伴い農林専門学校を吸収する形で農学部が発足。 これまでに、9,375人の卒業生を輩出しています。 今年4月には、これまでの3学科制から複数のコースを専攻することができる1学科4コース制に改め、卒業後の活躍の場の広がりが期待されています。 第4期生で信州大学農学部の北澤秋司名誉教授は「開校当時は実験道具もなく、国や県の出先機関、民間企業から器具を借りてなんとか研究ができるような質素な大学だった。今後も、農学部の発展のために尽力したい」と話していました。 式典では他に、信州大学交響楽団のメンバーによる演奏が披露されました。 20日は、午後1時から農学部OBでスタジオジブリの宮崎吾朗さんと現役学生との特別対談が行われます。

-

安保関連法案可決 地域の受け止めは・・・

17日の参議院特別委員会で、安保関連法案が強行採決されました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内の市町村長や議長、一般はどう受け止めたのでしようか。 17日の午後4時半頃、参議院特別委員会で安保関連法案は、採決され、与党などの賛成多数で可決されました。 伊那市の白鳥孝市長は、「国民の理解は十分とは言えないが、今後、国民の平和と安全を守るための法案であることを国民が実感できる運用、行動を期待している。」とコメントを発表しました。 伊藤泰雄伊那市議会議長は、「戦争をさせないために抑止力のため。何もせず攻めないでくださいというのは国際社会じゃ通らない。 ただアメリカと一緒に海外に戦争に行くようなことは認められない。 当然国会でも止めなければならない。」と話しました。 白鳥政徳箕輪町長は、「もう少し整然と議論・採決をしてほしいと思った。 今の国会で決着をつけなければいけないとは感じていない。 もう少し議論続けても良かったのではないか。」と話しました。 木村英雄箕輪町議会議長は、「国民の理解が広まっていないと感じる。もう少し十分な審議が必要。 しかし、みんなが考える機会ができたということはそれはそれで評価するべきかと思う。」と話しました。 唐木一直南箕輪村長は、「国や国民を守ることは国の責任であるが、その中でいろんな疑問も出てきている。 民主的な国会運営ができていたのか疑問。 多くの国民が慎重審議や廃案を求めているので、もう少し国民の理解を得てから採決するべきだった。」と話しました。 原悟郎南箕輪村議会議長は、「強行採決は、本当に日本の国会かと不思議に思う状態だった。 国民に分かりやすい資料や説明が必要。しっかり時間をかけて審議するべきである。」と話しました。 一般市民は今回の強行採決をどのように受け止めたんでしょうか。 街の声です。 10代男性「強引に決めた感じ。国民の意見を取り入れてほしい」 30代男性「アメリカとの関係があり必要だとも思う」 20代女性「政治に詳しくないのでわからない」 80代男性「大事な法案だからじっくり時間をかけて合意して決めることが必要」 70代女性「孫を戦争にとられたくない」 40代男性「戦争を始める法案。70年間戦争をやらずに来た。安倍内閣はやっちゃいけない」 40代男「アメリカとの関係がありしょうがない」 70代男性「国民にもっと説明してから採決しなければだめ」 10代男性「国防面からしょうがない」 60代男性「自民党はもう少しみんなの意見を聞くべきだ」 70代男性「真剣に国や我々を守ってくれるのはどこなのか。早い成立を願っている」 20代女性「子どもたちが戦争に行くことにならなければよいが」 50代男性「強行採決はちょっとやりすぎ。もう少し時間をかけたほうが良かった」 18日午後4時半過ぎには、伊那谷九条の会のメンバー3人が、伊那市内で、安保関連法案の廃案を求める街頭アピールを行いました。 代表の角(すみ)憲和(のりかず)さんは、「自衛隊が武器により人を殺し、殺される、戦争の現実が迫っている。 廃案にするためにも、ぜひ皆さんも声をあげてほしい」と呼びかけていました。

-

南箕輪村の長寿者訪問 唐木村長が長寿を祝う

敬老の日を前に、南箕輪村の長寿者訪問が17日から始まり、唐木一直村長らが高齢者宅を訪問して長寿を祝いました。 このうち、北殿の西澤悌次郎さん宅には唐木村長が訪れ、祝い金を贈りました。 西澤さんは、昭和2年生まれの88歳。 広島県江田島市にあった海軍兵学校に19歳で入学し、いよいよ特攻という直前に終戦を迎えました。 戦後は小学校の音楽教諭をつとめ、退職後は消防団のラッパ指導にあたりました。 現在は、喉を傷めて耳鼻科に通院していますが、他に悪いところはなく健康だという事です。 教員時代に東京に通って芸大の教授からピアノや作曲、指揮の指導を12年間受けていた西澤さんは、「機会があればこれからもその技術を活かしていきたい」と話していました。 南箕輪村の長寿者訪問は、88歳以上の高齢者を対象に行われていて、村の理事者が、あすまでに336軒を訪問する事になっています。

-

写真展「信州に生きる野鳥たち」

県内の野鳥の写真展「信州に生きる野鳥たち」が南箕輪村の日帰り温泉施設大芝の湯で開かれています。 会場には、県内で撮影された野鳥の写真40点が展示されています。 伊那市境の戸谷省吾さんが撮影したもので、「郷土に生きる野生の鳥の姿を多くの人に見てもらいたい」と展示会を開きました。 写真展「信州に生きる野鳥たち」は、28日(月)まで南箕輪村の大芝の湯で開かれています。

-

赤穂高校3年小松拓也さん 卓球で国体出場

赤穂高校3年生の小松拓也さんが、26日から和歌山県で開かれる第70回国民体育大会の卓球競技に県代表として出場します。 15日は、小松さんが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に出場の報告をしました。 小松さんは、南箕輪村南殿在住で、小学校4年生の時から卓球をはじめ、中学高校と部活でプレーをしてきました。 7月に岡谷市で開かれた県の最終予選で2位に入賞し、国体出場を決めました。 また、8月に富山県で開かれた北信越ブロック大会でも2位に入賞したということです。 唐木村長は「健康に気をつけて頑張ってください」と激励しました。 小松さんが出場する第70回国民体育大会卓球競技は、26日(土)から和歌山県で開かれます。

-

村職員 減給の懲戒処分

南箕輪村は介護保険料の過納分について還付手続きを怠った職員を懲戒処分としました。 村の発表によりますと懲戒処分となったのは36歳の村長部局職員主査です。 この職員は平成24年度から平成26年度にかけて被保険者から納付された介護保険料の過納分について還付手続きを怠ったということです。 村は7日付けでこの職員を減給10分の1 1か月の懲戒処分としました。 この件について唐木一直村長は「住民の皆様の信頼を損なう行為であり深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう職員の管理監督に努め住民の皆様の信頼回復に向けて全力を尽くしてまいります。」とのコメントを出しています。

-

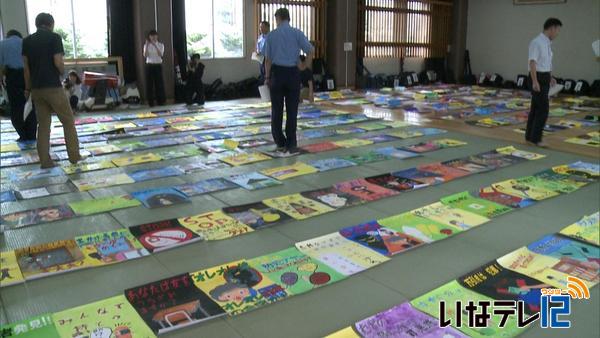

防犯ポスター、交通安全ポスターコンクール入賞作品決まる

伊那警察署管内の小中学生から募集した防犯ポスターの審査会が7日に開かれ、県の審査に進む9作品が選ばれました。 防犯ポスターコンクールは、伊那市、箕輪町、南箕輪村、辰野町の小中学生を対象に毎年行われていて、この日は、辰野町以外の作品を審査しました。 今年は小学校から205点、中学校から292点が寄せられました。 犯罪に巻き込まれないよう呼びかける作品で、近年は特殊詐欺の被害防止を呼びかけるものが多くなっているという事です。 審査の結果、9作品が金賞となり県の審査に進みました。 全ての入賞作品は、12月に市内の大型店で展示される予定です。

-

中央病院職員を懲戒処分に

伊那中央行政組合は、伊那市内の市道で重傷人身事故をおこした伊那中央病院に勤務する26歳の女性職員を減給の懲戒処分にしたと4日発表しました。 伊那中央行政組合の発表によりますと、今年2月12日、伊那中央病院診療技術部に勤務する26歳の女性職員が病院近くの市道で歩行者に衝突し、歩行者は全治2週間の大けがをしました。 伊那中央行政組合が処分を決定し4日に実施公表したものです。 処分は、減給10分の1を2か月で、監督、指導上の措置として、診療技術部と事務部の56歳と60歳の男性職員を口頭での厳重注意処分としました。 組合では、再発防止策として、安全運転の励行を指示したほか、10月下旬に交通安全研修を実施する計画です。

-

統計グラフコンクール 審査会

統計グラフコンクールに寄せられた作品の審査会が4日に伊那合同庁舎で開かれ、第2次の県審査に進む40点が決まりました。 今年のコンクールには、上伊那地域の20の小中学校から440点の応募がありました。 暑かった夏を反映してか、気温に関する作品が多く見られました。 4日は、各学校での事前審査を通過した258作品が講堂に並びました。 教育関係者3人が、子どもらしい身近な課題をとりあげているかなどの審査基準に従い、9月16日に県庁で行われる2次審査への作品40点を選びました。 県の審査を通過した作品は、全国コンクールへと送られます。

-

JA上伊那年金友の会ゲート―ボール大会

JA上伊那年金友の会のゲートボール大会が、今日、南箕輪村の大芝屋内運動場で行われました。 ゲートボール大会は、JA上伊那で年金を受給している人たちで組織するJA年金友の会が毎年開いていて、20回目です。 上伊那各地の地区大会を勝ち抜いた24チーム130人が参加しました。 90歳以上が4人参加していて、最高齢は95歳の女性です。 参加者は、声を掛け合いながらコートに設置された枠にボールを打っていました。 JA上伊那では、「80歳になってはじめた人もいる。みなさん真剣に楽しんでくれている」と話していました。

-

小学生放送コンクールで南箕輪小有賀さん最優秀賞

南箕輪小学校6年の有賀もも花さんが、長野県情報ネットワーク小学生放送コンクールの高学年の部で最優秀賞を受賞しました。 2日は南箕輪村小学校で表彰伝達式が行われ、JA上伊那の唐澤喜廣理事から有賀さんに表彰状が手渡されました。 長野県情報ネットワーク小学生放送コンクールは、自作の作文を録音したものの内容や発声などを審査するもので、最終審査会は先月行われました。 今年は県内の小学生1万745人から応募がありました。 有賀さんは「自然災害に備えたいこと」がテーマの高学年の部で、最優秀賞を受賞しました。 審査員からは、「落ち着いた声でゆっくり丁寧に読んでいて聞きやすい」などど評価されました。 南箕輪小の児童が最優秀賞を受賞するのは27年ぶりです。 唐澤理事は、「とてもいい声で、間の取り方も良い。目標に向かって頑張ってください」と話していました。

-

倉田さん 南箕輪村で初 水泳で国体出場

南箕輪村の倉田武蔵さんは、村内では初めて水泳で国体に出場します。 1日は、倉田さんが南箕輪村役場を訪れ唐木一直村長に出場の挨拶をしました。 倉田さんは、箕輪進修高校の3年生で箕輪町内のスイミングクラブに5歳から通っていたという事です。 中学3年から50メートル自由形に力を入れ、一日に3千メートル以上泳ぎ込んできました。 今年7月の予選会では24秒46と国体出場の標準記録を上回り、村では初となる水泳での出場を決めました。 唐木村長は「村、県の代表として、精一杯力をだしてほしい」と激励していました。 倉田さんは「高校最後の大会。悔いの無いレースをしたい」と話していました。 倉田さんが出場する、国体の水泳競技は11日から和歌山県で開催される予定です。

-

信州大学「地域戦略プロフェッショナルゼミ」10月から開講

信州大学の地域戦略センターは、人材育成のための講座「地域戦略プロフェッショナルゼミ」を10月から開講します。 31日は南箕輪村の信州大学農学部で講座についての説明会が開かれました。 地域戦略プロフェッショナルゼミは、地域の再生や活性化に関心を持ってもらい地域の「課題解決知」を学ぶ場として去年からスタートしました。 県内3つの地域で開かれていて、今回南信地域では「環境共生の未来学Ⅱ」というテーマで、農学部のキャンパスを主会場に開かれます。 講座は、公開シンポジウムなども含めて全9日間の日程で開かれます。 11月下旬には、ニホンジカの研究を行っている竹田謙一准教授による「野生生物とのかかわり方」についての講座が開かれます。 1月中旬には、ミヤマシジミの研究を行っている中村寛志特任教授による「昆虫で環境はわかるのか」と題した講座が開かれる予定です。 地域戦略センターでは「広い視野を持った人を育て、未来のリーダーになる人材育成の手助けをしたい」と話していました。 申し込みはHPで受け付けていて、締切は24日です。

-

県議会環境産業観光委員会が南信地域で現地視察

県議会環境産業観光委員会は、中南信地域の合同庁舎や企業などを周り、地方事務所職員や企業経営者と意見交換を行う現地調査を行っています。 午前中は伊那合同庁舎で上伊那広域連合や市町村と意見交換を行いました。 市町村からは、廃棄物最終処分場の早期建設整備や買い物弱者対策などについての要望が出されました。 伊那市は、上伊那の観光資源が最大限に発揮できるように補助年限の延長や新たな支援策などの検討を要望しました。 午後は、来年4月開校予定の南信工科短期大学校の建設予定地となっている南箕輪村の伊那技術専門校を視察しました。 概要説明のあと、職員の説明を聞きながら設備や新しい校舎の建設の様子を見学しました。 現在、第1管理棟の北側に建設している校舎は2月完成予定で工科短大は4月開校を目指しています。 環境産業観光委員9人は明日も飯田合同庁舎や企業で現地調査を行う予定です。

-

南箕輪村 絵本読み聞かせの推進とふるさと名物の開発へ

南箕輪村は、10月末までに地方版総合戦略を策定した自治体を対象にした国の交付金上乗せ分を活用し、園児の絵本読み聞かせの推進とふるさと名物の開発を行います。 31日開会した南箕輪村議会9月定例会で補正予算案が提出され、可決されました。 地方創生先行型交付金の上乗せ交付は、10月末までに総合戦略を策定した自治体に交付されるものです。 村では上乗せ交付分1千万円を見込み、保育園絵本読み聞かせ推進事業に600万円、「ふるさと名物」開発支援事業に400万円を予算計上しました。 読み聞かせ事業は、絵本を園児などに貸し出し家庭での読み聞かせを進めるもので絵本の購入費などに充てられます。 ふるさと名物開発支援事業の内訳は、イルミネーションフェスティバルやまっくんなどにちなんだ村ならではのお土産の開発をするための村商工会への委託金370万円、村民からの公募によるご当地メニューコンテストを実施するための村観光協会への委託金30万円となっています。 村議会9月定例会は、9日と10日に一般質問、11日に委員長報告と採決が行われます。

212/(土)