-

南箕輪村ニュース トップ10

伊那ケーブルテレビが選ぶ伊那市・箕輪町・南箕輪村の今年1年のニューストップ10をお伝えしています。

28日は、南箕輪村です。

まずは10位から6位です。

10位は、「南部小学校新教室棟完成、児童がタイル貼り」

9位は、「村出身、早稲田大学フィルハーモニー管弦楽団指揮者の征矢健之介さん村のふるさと大使に任命」

8位は、「南箕輪村公民館の耐震改修と駐車場整備の工事完了、利用再開」

7位は、「田畑在住征矢洋文さん、スペインで開かれたボディビル世界大会で4位入賞」

6位は「任期満了に伴う南箕輪村議会議員選挙、新人がトップ当選」

続いては、トップ5です。

5位は、「大芝高原にマウンテンバイクのコース整備」です。

大芝高原西側の村有林に新たに全長およそ3キロのマウンテンバイクコースができました。

コースを整備したのは、マウンテンバイクガイドツアーの名取将さんです。

名取さんによると、コースは全体が平坦なため危険も少なく、大人から子供まで楽しめるということです。

4位は、「VC長野トライデンツがふるさと応援団特命大使に任命」です。

バレーボール男子Vリーグ1部のVC長野トライデンツが村のふるさと応援特命大使に委嘱されました。

VC長野は、村を拠点に活動していて、地域住民との交流を深める活動にも力を入れています。

村では、全国で試合をするVC長野に、村の魅力を広めてもらいたいとしています。

3位は、「南中3年倉田紗優加さんジャベリックスローで日本一」です。

南中3年の倉田さんは、全国の中学生が出場するジュニアオリンピックのジャベリックスロー競技に出場しました。

やり投げの普及を目的に作られた小中学生の競技で、大会では自身の持つ中学生記録を更新し優勝。

見事2連覇を果たしました。

2位は、「大芝高原味工房で伊那谷プリンフェス開催」です。

大芝高原のおもてなしプリンをはじめ、上伊那の菓子店が参加した「伊那谷プリンフェス」が開かれました。

おもてなしプリンは、地元産の食材を使って様々なコラボ商品を生み出しています。

当日用意していた1,000個のプリンは開始50分で完売しました。

1位は、「権兵衛トンネル通行止め」です。

台風19号の影響で権兵衛トンネル手前の橋が崩落し、全面通行止めになりました。

2か月間にわたり、観光や経済に影響を与えた通行止めは、仮橋設置により、片側交互通行が可能となりました。

本復旧の時期は未定だということです。

南箕輪村の10大ニュースでした。 -

クリエイター×農業 ワサビを栽培

農家と消費者を繋げる活動をしているクリエイター集団HYAKUSHOは、上伊那産のワサビのブランド化を図ろうと、今年2月から栽培に取り組んでいます。

南箕輪村のワサビ田です。

およそ5,000株の苗が植えられていて、現在7センチほどになっているということです。

栽培しているのは、伊那市手良のクリエイター小澤純一さんら3人です。

3人は、農家が生産する農作物のブランド価値を高める取り組みを進めていて、農家の気持ちを知るとともに今後のモデルケースにしていこうと、今年2月にワサビの栽培を始めました。

数年前まで本格的に栽培が行われていたというこの場所を、仕事を通じて知り合った安曇野市のワサビ農家から紹介され、取り組み始めたということです。

こちらは、26日にSNSに公開されたプロモーション映像です。

整備作業から収穫までの様子を動画で撮りためていて、県内外に広めていくことで上伊那産のワサビのブランド化を図りたいとしています。

すでに、飲食店などから取引の話が持ち掛けられているということです。

収穫は来年6月ごろを予定しています。 -

南原保育園 クリスマス会

南箕輪村の南原保育園でクリスマス会が24日開かれました。

年長園児がクリスマスソングを歌いました。

一人一人がろうそくを手に持ち、灯りがともされました。

サプライズでプレゼントが入った大きな袋を持ったサンタクロースが登場すると、園児達は歓声を挙げて喜んでいました。

-

農業の魅力発見セミナー

地元農家や上伊那農業高校の生徒が農業の魅力について発表する「農業の魅力発見セミナー」が23日、南箕輪村の上農高校日出る会館で開かれました。

セミナーでは、地元農家など3人が農業を始めたきっかけなどについて話をしました。

このうち駒ケ根市の農家山口雅輝さんは、「実家を継ぐために保育士をやめて農家になったが、自分がつくった野菜を給食センターに納品することで大好きな子どもたちに携わることができる」と農業のやりがいについて話していました。

セミナーは、農業に関する知識を広げ将来地元で活躍する人材を育成しようと、上伊那農業改良普及センターや伊那市、JA上伊那が開いたもので、およそ70人が参加しました。 -

権兵衛トンネル片側通行 安堵の声

台風19号の影響で通行止めとなっていた南箕輪村の権兵衛トンネルの仮復旧が完了し、19日、片側交互通行が始まりました。

利用者からは安堵の声がきかれました。

20日の権兵衛トンネルです。

仮橋の設置が完了し車が通行していました。

権兵衛トンネルは、昨日午後5時に通行止めが解除され、片側交互通行が始まりました。

仮橋は長さ15メートル、幅4メートルの鉄骨製です。

片側交互通行の区間はおよそ300メートルで、当面の間現場には24時間誘導員が付きます。

仮橋は、幅が3メートル以上のものや総重量が25トンを超える車は通行できません。

また連続雨量が60ミリに達した場合は通行止めとなります。

トンネル付近では、本復旧の設計のための調査が行われています。

復旧工事に当たっている飯田国道事務所によりますと、本復旧の時期は未定だということです。

-

北殿令和クラブ しめ縄づくり

北殿区の高齢者で作る、北殿令和クラブは、地区の公民館で神社に飾るしめ縄づくりを19日行いました。

この日は殿村八幡宮や北殿神社など、区内の10か所に飾るしめ縄を作りました。

農作業の縄は右回しで作りますが、しめ縄用は左回しで縄をなうということです。

ワラは、北殿の兼業農家の倉田隆男さんが育てたものです。

水路から田んぼに水が入る「水口」近くで育った、青々としたものを選んだということです。

女性たちはハサミを使い、飛び出たワラを切り、見栄えを整えていました。

この日作ったしめ縄は、30日に飾るということです。

-

権兵衛トンネル 通行止め解除

台風19号の影響で道路が崩落し、10月から通行止めとなっていた南箕輪村の権兵衛トンネルは、19日午後5時に通行止めが解除され、片側交互通行が可能となりました。

現場では、崩落部分に仮橋を設置する仮復旧工事が進められてきました。

片側交互通行は可能となりましたが、幅が3メートル以上のものや総重量が25トンを超える車両は通行できません。

また連続雨量が60ミリに達した場合などは通行止めとなります。

このニュースについては、20日にあらためてお伝えします。 -

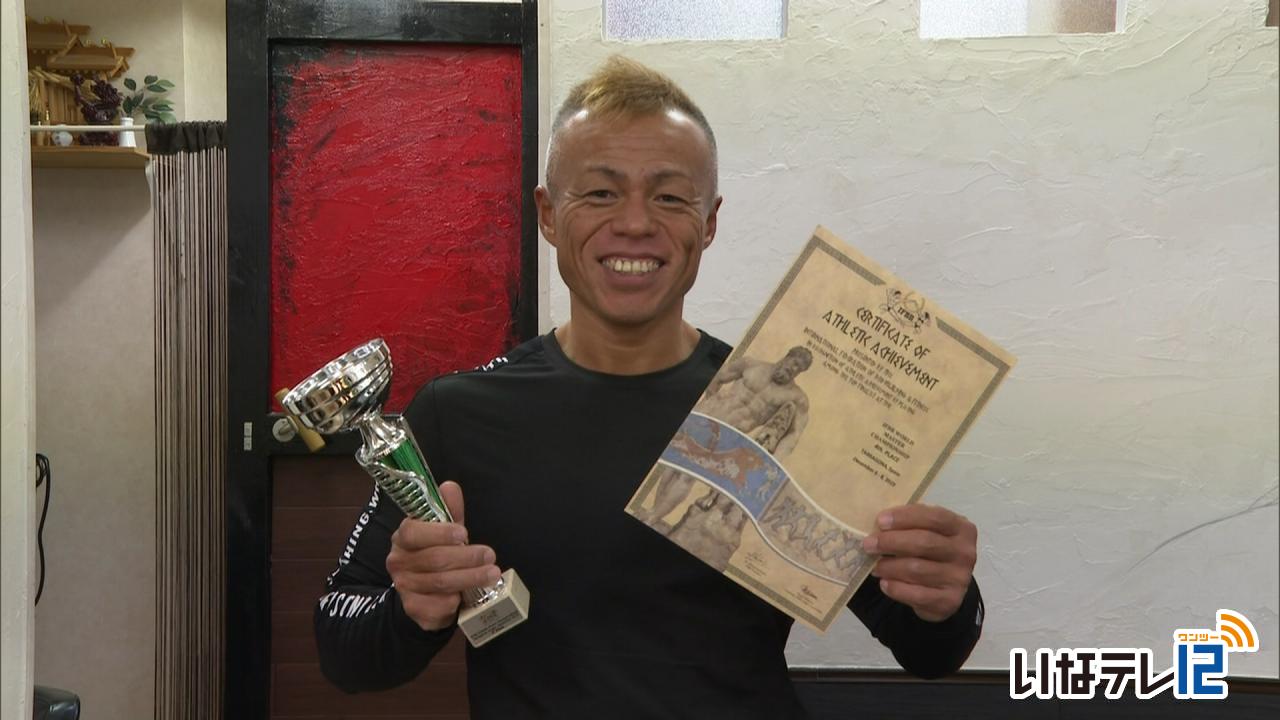

南箕輪村の征矢さん ボディビルで世界4位

南箕輪村田畑の征矢洋文さんは、今月6日から8日にスペインで開かれたボディビルの世界大会で4位入賞しました。

伊那ケーブルテレビでは、新春特番の取材で19日に、征矢さんのジムを訪ねました。

48歳の征矢さんは、ボディビルの世界マスターズ選手権45歳から49歳70キロ以下級に出場しました。

大会は、トレーニングや食事管理を通して作り上げた筋肉の大きさ、形、全体のバランスを競うものです。

征矢さんは、世界大会の決勝まで進み、筋肉量や見た目が評価され4位入賞しました。

征矢さんは、週に1回伊那市の仁愛病院でシニア層と若年層を対象にしたトレーニング教室を開いているということで、今後は健康寿命をのばす体操を広めていきたいと話していました。

-

村づくり委員会 検証結果を村長に答申

南箕輪村の村づくり委員会は、村創生総合戦略の検証について18日、唐木一直村長に答申しました。

この日は、村づくり委員会の宮原袈裟夫会長と千菊夫副会長が村役場を訪れ、答申書を唐木村長に手渡しました。

村づくり委員会は、今年8月から3回にわたり委員会を開き、村創生総合戦略について検証してきました。

住みやすい村づくりや若者定住に向けた取り組み、安心して子育てできる環境など35項目があり、それぞれ達成できているかを検証しました。

「順調」は29項目、「おおむね順調」は6項目、「努力を要する」はありませんでした。

付帯意見として、若者の人材確保について村が実施している若者向けのセミナーが、地元企業への就労にどれくらい効果があったのか具体的に把握できるよう努めてほしい。

小学校の登下校時の見守りボランティアの活動状況の把握に課題があることなどが挙げられていました。

唐木村長は、「答申の結果を受け止め、これからの事業の中で活かしていきたい」と話していました。

-

正月を前に園児がもちつき

正月を前に、南箕輪村の西部保育園で17日、年長園児が餅つきを体験しました。

この日は年長園児22人が「よいしょ、よいしょ」の掛け声に合わせて餅をつきました。

園児らは、地元住民に手伝ってもらいながら、自分の身長ほどある杵を振り下ろしていました。

西部保育園では、正月の行事を体験してもらおうと毎年もちつきを行っています。

ついたもちは、あんこやゴマをまぶして給食の時間に味わったということです。 -

上伊那ベテラン卓球選手権南箕輪大会

30歳以上の卓球愛好者が出場する上伊那ベテラン卓球選手権南箕輪大会が、15日、南箕輪村民センターで開かれました。

大会には、上伊那の48人が出場し、年齢ごとのシングルスとダブルスの4つの部門に分かれ競いました。

出場者の最高齢は南箕輪村の小池清史さん83歳です。

高校の教諭を務めていた小池さんは、20代のころ卓球部の顧問となったことがきっかけで本格的に卓球を始め、現在でも週に2回楽しんでいるということです。

この大会は、生涯スポーツとして卓球に親しみ、会員の親睦を深めようと上伊那卓球連盟が毎年開いているものです。

大会の結果、ダブルス1部で美篶レディースの埋橋澄子さんと駒ヶ根クラブの松澤正記さんのペアが優勝しました。

-

権兵衛トンネル 19日午後5時仮復旧の見通し

台風19号の影響により通行止めとなっている国道361号権兵衛トンネルについて、19日の午後5時に仮復旧する見通しであることが16日に明らかになりました。

16日は、被災原因の検証、復旧について検討する「権兵衛峠道路災害復旧技術検討委員会」が、伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、冒頭のみ公開されました。

委員会後の会見で飯田国道事務所の田中智徳副所長は、「12月19日の午後5時に仮復旧の見通しがたった」と話しました。

仮復旧中は、特殊車両は事前に通行の申請が必要な他、連続60ミリの雨が降った場合は規制がかかります。

-

大泉まんどの会麦踏み

南箕輪村の大泉まんどの会は14日、地域の子どもたちと麦踏み作業をしました。

大泉まんどの会は、毎年盆の伝統行事「振りまんど」に使う大麦の栽培をしています。

麦踏みは、冬に霜柱が降りて、土と根が上がってしまうのを防ぐ作業です。

また、踏むことで麦の根を丈夫にする目的もあるということです。

-

園児にリンゴをプレゼント

南箕輪村の北部保育園の園児は11日、リンゴ農家からリンゴをプレゼントしてもらいました。

この日は、南箕輪村営農センターの髙木繁雄会長と、田畑にあるリンゴ園の白鳥友季子さんが北部保育園を訪れ、園児に手渡しでプレゼントしました。

地産地消事業の一環として村内の保育園を対象に毎年プレゼントを行っています。

園児らは、受け取ったあと、切り分けたものを試食していました。

白鳥さんは「大きな台風が2回来たが、強い風に耐えたリンゴです。味わって食べてください」と園児に話していました。 -

太鼓グループ「鼓龍」公演

南箕輪村の太鼓グループ「鼓龍」の第5回公演「大地から響き渡る鼓動2019」が村民センターで14日開かれました。

会場には300人程が訪れ、メンバーは力強い演奏を披露しました。

演奏会は数年おきに開催していて、今日は、オリジナル曲など14曲を披露しました。

鼓龍は1995年に公民館講座の卒業生が中心となり結成し、今年で24年目となります。

村内を中心に高校生から70代までの23人が所属し、週1回練習をしています。

演奏会では、小中学生でつくるCoco龍のメンバーも一緒になって踊りを披露し会場を沸かせていました。

代表の井原夏二さんは「太鼓をとおして、仲間との絆を強くし、次の世代へ繋げていきたい」と話していました。

-

南中生徒 バスガイドから学ぶ

南箕輪村の南箕輪中学校の3年生は6日、コミュニケーションの心構えをバスガイドから学びました。

この日は南箕輪中学校の3年生およそ150人が、講師の話に耳を傾けました。

講師は伊那バス株式会社のバスガイド、北原優さんです。

北原さんは身だしなみや、言葉使いに関するチェックリストを用意し、コミュニケーションの基本だと説明しました。

生徒たちはリストをもとに自分をチェックしたり、適切なお辞儀の角度も確認しました。

また、北原さんは乗客に興味を持ってもらうために様々な工夫をしていると話し、その一つとして奈良県の歴史をわかりやすく紹介する歌を披露しました。

今回の講演会は、これから受験を迎える3年生に面接や高校生活で役立ててもらおうと開かれました。

-

岩月人形センターに変わり雛登場

今年1年の世相を表す変わり雛が、南箕輪村神子柴の岩月人形センターで、12日から展示されています。

N店内には、今年の世相を表す男女1対の雛、6点が並んでいます。

「令和元年雛」新しい元号が令和に決まり、天皇陛下が即位を宣明されました。

「リチウムイオン電池の父雛」

リチウムイオン電池を開発しノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんと妻・久美子さんです。

「タピ活雛」

若者を中心に再流行したタピオカは、インスタ映えを求めて、連日店の前に大行列ができました。

「世界びっくりルーキー雛」

ゴルフの渋野日向子選手やバスケットボールの八村塁選手など若者がスポーツで注目されました。

「キャッシュレス・消費増税雛」

10月から消費税が8%から10%へ引き上げられ、ポイント還元を求めてキャッシュレス決済の利用が増えました。

「ONE TEAM雛」

秋に開催されたラグビーワールドカップで、日本代表のスローガンとなった「ONE TEAM」は、今年の流行語大賞になりました。

変わり雛は、東京都の人形メーカー真多呂人形が制作したもので、岩月人形センターの創業者がここで修行していたことが縁で平成5年から展示しています。

この他、店内には去年の変わり雛もあり、平成から令和の出来事を一緒に見ることができます。

変わり雛は、来年3月3日まで南箕輪村神子柴の岩月人形センターで展示されています。

-

台風19号で倒れたもみの木でツリーづくり14日に

台風19号で倒れたもみの木を使ってオリジナルのクリスマスツリーを作るワークショップが、南箕輪村の大芝高原味工房で、14日に開かれます。

11日は、ワークショップ開催を前に、南箕輪村の地域おこし協力隊の源平靖佳さんが、倒れたもみの木を切って準備していました。

村の委託でみんなの森の清掃や草刈りをしている、浦野一重さんとアイディアを出し合っていました。

大芝高原では台風19号でもみの木やカラマツなど80本ほどが倒れたということです。

源平さんは、倒れたもみの木をクリスマスシーズンに合うイベントに利用しようと考えました。

イベントでは、卓上に飾るオリジナルクリスマスツリーを作ります。

用意されたもみの木に、松ぼっくりなど飾ってツリーを作ることができます。

オリジナルクリスマスツリーを作るイベントは、14日土曜日、午前9時30分から、午後4時30分まで、大芝高原味工房の多目的体験室で開かれます。

予約不要で、誰でも参加できます。

当日は、参加費500円が必要です。 -

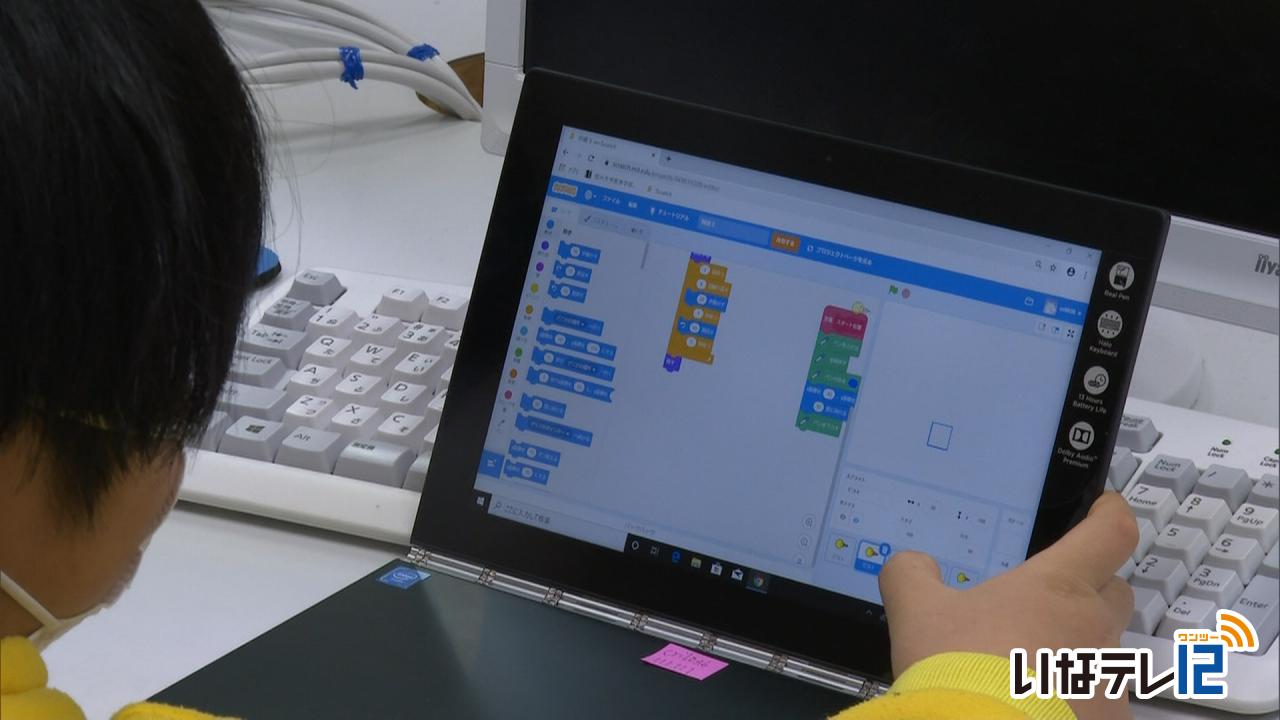

南部小 遠隔授業でプログラミング

南箕輪村の南部小学校の5年生は信州大学教育学部の学生からプログラミングを遠隔授業で10日、教わりました。

この日は南部小学校の5年生およそ20人が、タブレット端末を用いてプログラミングを行いました。

長野市にいる信州大学教育学部の学生から遠隔授業を受け、画面内のヒヨコを移動させるプログラミングを行いました。

文部科学省は、来年度から小学生のプログラミング教育を必修化します。

南箕輪村は文部科学省の遠隔教育システムに参加していて、信州大学教育学部の学生の協力により、今回、授業を行いました。

-

唐木村長「防災コミュニティセンターの建設を検討」

南箕輪村の唐木一直村長は、大芝高原内に防災コミュニティセンターの建設を検討していることを、9日に明らかにしました。

9日は、村議会全員協議会が役場で開かれ、唐木村長が建設の考えを議会に示し、意見を求めました。

建設の候補地としてあげられたのは、大芝高原の研修センターがある場所です。

研修センターは、建設からおよそ40年が経ち、耐震工事が必要なことから、取り壊しを含めた検討が行われています。

唐木村長は、「防災に関する研修や教育、会議や合宿などで利用できる場を、国の有利な起債が利用できる来年度中に建設したい」との考えを示しました。

議員からは、「建設する方向で進めてほしい」などと賛成の意見が出ていました。

建設には2億円程度かかる見込みで、村では「財政に負担のない範囲で検討したい」としています。

-

おもてなしプリン新商品発売

南箕輪村の日帰り温泉施設大芝の湯で販売されている「おもてなしプリン」に、伊那市御園のお茶屋いちえとコラボした新商品が新たに加わりました。

おもてなしプリンと、お茶屋いちえの高遠棒ほうじ茶がコラボした新商品「高遠棒ほうじ茶プリン」です。

3層になっていて、上にほうじ茶の香りのクリーム、真ん中にプリン、底がカラメルになっています。

茎だけを強火で焙煎した深煎りの高遠棒ほうじ茶パウダーが練りこまれていて、香ばしく、黒蜜に近い味だということです。

日本茶専門店のお茶屋いちえの井口裕太さんの監修で、今年10月から試作を重ねて完成しました。

プリンは、1つ380円で、6日から大芝の湯で販売されています。 -

伊那本線 利用者数増加

南箕輪村の地域公共交通会議が6日役場で開かれ、伊那本線の利用者数が年々増加していることなどが報告されました。

伊那市・箕輪町・南箕輪村の伊那地域定住自立圏で運行している「伊那本線」の今年4月から9月末までの利用者数は11,560人でした。

昨年度の同じ時期は9,749人、おととしは7,381人で、年々増加しています。

1便当たりの乗車人数は5.66人で、昨年度は4.95人でした。

まっくんバスの今年4月から9月末までの利用人数は7,943人で、昨年度の同じ時期と比べ22人増えています。

1便当たりの乗車人数は3.1人で、昨年度は3人となっています。

村の調査によるとまっくんバス利用者の約半数が運賃が無料の75歳以上だということです。

村地域公共交通会議会長の唐木一直村長は「伊那本線の利用者は着実に増え、認知度が高まっている。まっくんバスのバス停設置の要望もあるが、福祉移送サービスも行っているので周知を図っていきたい」と話していました。

-

大芝いちご園「章姫」出荷

南箕輪村の大芝いちご園では、大粒で甘みが強いいちご「章姫」という品種の出荷作業が始まっています。

今年は順調に生育していて、より大粒のものが出ているということです。

「章姫」は大粒で甘みが強い品種で、大芝いちご園では、11月19日から今シーズンの出荷作業が始まっています。

広さ47アールのハウスが4棟あり、1つのハウスで6,000株のいちごを育てています。

根の部分に敷いているのは炭にしたもみ殻です。

通常は土をビニールの中に敷き詰めて育てている農家が多いということですが、大芝いちご園では直径9センチのポットで育てる方法をとっています。

この方法にすることで、収量は減りますが、甘みがぐっと増すということです。

大芝いちご園代表の武村淳一さんです。

平成12年からいちごの栽培を始め、今年で19年目です。

出荷は、クリスマスから年末にかけてピークを迎えるということで、作業はこれからが大詰めです。

現在は1日80パックから100パックを出荷していて、Aコープやファーマーズあじ~な等の直売所で購入できるということです。 -

村北部保育園ツリーの飾りつけ

南箕輪村の北部保育園は、クリスマスを前にツリーの飾り付けを、5日行いました。

この日は園児およそ55人がツリーに飾り付けをしました。

園児達は高い場所は台を使って、ボールや星を飾っていきました。

北部保育園では24日にクリスマス会を開く予定で、ハンドベルの発表などをするということです

-

南箕輪村 アンケート調査結果を報告

南箕輪村は、第5次総合計画の2021年度から25年度までの後期基本計画策定に反映させようと実施した住民アンケートの結果を、3日に役場で開かれた村づくり委員会で報告しました。

アンケートは、18歳以上の村民1,250人を対象に無作為抽出で行われ、510人から回答を得ています。

村に愛着を感じていると回答したのは、79.1%、住み続けたいと答えたのは、85.7%にのぼりました。

5年前の調査と比べると●自然●公園や施設●医療機関の満足度が上がり、●働く場●子どもの遊び場や居場所について不満足度が解消されています。

今後優先的に取り組むべき施策の優先度は、1位が公共交通機関の利便性、2位が交通事故防止対策、3位が防犯対策、4位が買い物の利便性となっています。

なお、アンケートは、10年以内に村内に転入した人や高校生、小学生に対しても実施されました。

村では、このアンケート調査結果を精査して、今後の計画や各種施策に反映させる考えです。

調査結果は、今後村のホームページで公開される予定です。 -

信大農学部でリンゴジュース販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が収穫したリンゴで作ったジュースの販売が、4日から始まりました。

こちらが4日に発売されたリンゴジュースです。

信大農学部の植物資源科学コース2年生が実習の一環で作ったものです。

ふじ100%のジュースは、学生が5月に実を選別する摘果を行い、11月に収穫したものです。

大学敷地内の28.7アールのリンゴ園で、4トンほど収穫したということです。

今年のリンゴは、台風でも実が落ちず、収穫できたということで、糖度が高く、すっきりした味だということです。

リンゴジュースは、1リットル入りは590本作られ、値段は450円、450ミリリットル入りは480本作られ、値段は200円です。

キャンパス内の生産品直売所で購入できるほか、小黒川PAや下伊那郡平谷村の道の駅でも販売しているということです。 -

小学生がしめ飾り作りに挑戦

今年も残すところ1か月をきり、年末年始を迎える準備が進んでいます。

南箕輪村の南部小学校では、自分で作ったしめ飾りを家に飾って新しい年を迎えようと3日、児童がしめ飾り作りを教わりました。

この日は、全校児童およそ200人とその保護者が、南部小の校外活動などをサポートするボランティアグループのメンバーから作り方を教わりました。

ワラを綯う工程では、途中でほどけてバラバラになってしまい悪戦苦闘していました。

児童らは「ワラをねじる作業がなかなかできなくて難しい」「難しい部分もあるけど楽しい」と話していました。

ワラの組み立てが終わると、飾りを取り付けていました。

南部小では、日本の伝統文化を子ども達に知ってもらおうと、毎年しめ飾りを全校で作っています。

この日作ったしめ飾りは、それぞれ家に持ち帰って飾るということです。 -

南箕輪村議会12月定例会開会

南箕輪村議会12月定例会が2日開会し、一般会計補正予算案など14議案が提出されました。

一般会計補正予算案は、5,294万を追加するもので、主な事業は、大芝高原マレットゴルフ場の整備工事費に450万円、林道大泉線倒木撤去費などに67万円、村営住宅の修繕費に55万円となっています。

南箕輪村議会12月定例会は、11日と12日に一般質問、13日に委員長報告と採決が行われます。

-

ピザ窯でピザを焼いて親子レク

ピザ窯を雨風から守る小屋作りに取り組んでいる、南箕輪村の南箕輪小学校4年1組は11月30日に、小屋の完成を祝い、保護者とピザを焼いて楽しみました。

この日は、児童とその保護者ら80人が集まり、窯でピザを焼きました。

子どもたちは、6つの班に分かれ、それぞれ4種類のピザを作りました。

チーズがこんがり焼けたピザは、出来上がると、調理室に持っていきます。

担任の山本幸介教諭の好物の、ソースカツをトッピングした「山本先生風ピザ」もあります。

4年1組の山本教諭は、「この体験を通して、子どもたちが一段と成長したと思う」と話していました。

-

大芝高原内に冬季限定の休憩所 オープン

南箕輪村の大芝高原味工房に、期間限定の休憩スペース「まっくんお休み処」が2日にオープンしました。

大芝高原の味工房内に2日にオープンした休憩スペース「まっくんお休み処」です。

味噌づくりやクラフト体験を行う多目的体験室を活用したもので、3月末までの期間限定でオープンしました。

味工房で販売しているおやきやパンなどを食べられる室内のスペースが少なかったことから、冬季限定で今回初めて設けられました。

室内には電子レンジがあり、購入した商品を温めることができます。

村では、「飲食以外にも自習や打ち合わせなどで利用してもらいたい」と話していました。

オープンを記念して、今月いっぱいおやきかパンを買うと甘酒が30円割引きとなります。

まっくんお休み処は、味工房が営業している日の午前9時30分から午後5時までとなっています。

262/(木)