-

南部小学校で木造模型製作体験 建築士会上伊那支部が指導

木を組み立てて家の構造を再現した模型をつくるイベントが4日、南箕輪村の南部小学校で行われました。 イベントを企画したのは、上伊那の建築士などでつくる長野県建築士会上伊那支部青年女性委員会のメンバー15人です。 全国的に建築業を目指す若者が減っていて、少しでも興味を持ってもらおうと今回初めて小学校でのイベントを企画しました。 この日は、南部小学校の5年生が、木を使って家の模型を作りました。 木造建築物の仕組みや組み立て方などの説明を聞きながら作業を進めていました。 児童は、木と木をあわせる部分がずれないよう真剣に作業を行い、およそ3時間かけて完成させました。 委員会では、建築業への興味をもってもらおうと去年、伊那市内の小学校で木造建築物に関する講話を行ったり一般向けのイベントを行いました。 また今年は、10月22日に大分県で開かれる、建築士会の全国大会に関東甲信越ブロック代表として出場し、活動を発表することになっています。

-

南箕輪村新しい教育長に清水さん

任期満了に伴う南箕輪村の新しい教育長に、北殿の清水閣成さんが1日付けで就任しました。 3日は役場で就任式が行われ、唐木一直村長から清水さんに人事通知書が手渡されました。 清水さんは、昭和29年生まれの62歳で、東海大学工学部を卒業後、宮田小学校や伊那養護学校で校長を歴任し、退職後は村の子育て教育支援相談室の室長を務めました。 任期は、平成31年の9月30日までとなっています。

-

大芝高原でイルミネーション 幻想的な空間

南箕輪村の秋の風物詩イルミネーションフェスティバルが、大芝高原で行われています。 訪れた人を出迎えるのは、120メートルの光のトンネルです。 今年は、LEDの数を倍に増やし、幻想的な空間を作り出しています。 会場には、村内外の企業や学校、地域の団体などから集まったイルミネーション300基ほどが展示されています。 行政に頼らずに何かイベントを行いたいとの思いから、平成16年に有志が実行委員会を立ち上げ今年で11回を数えます。 毎年来ても楽しめるよう、作品の配置を変えて演出しています。 ラーメンやうどんなど暖かい食べ物や、村内の農産物を販売するコーナーもあり、2日は多くの人で賑わっていました。 大芝高原イルミネーションフェスティバルは、22日土曜日までで、時間は午後6時から10時までとなっています。 アコースティックギターの演奏やギフト券があたるスタンプラリーなど、週末を中心に様々なイベントが予定されています。

-

南箕輪村 審議会に上下水道の料金諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、来年度からの村の上下水道料金について、下水道使用料を5%程度の値上げ、上水道料金を3.5%程度値下げする内容を、審議会に27日に諮問しました。 この日は、役場で南箕輪村上下水道事業運営審議会が開かれ、唐木一直村長から審議会の小坂泰夫会長に諮問書が手渡されました。 諮問では、下水道使用料は5%程度値上げし、上水道料金は3.5%程度値下げしたいとしています。 一般的な家庭で2か月に35立方メートル使った場合、下水道使用料は、現在の6,058円から6,366円となります。 上水道料金は現在の5,697円から5,497円になります。 村では現在、下水道事業の収益的収支の累計の欠損金が3億3千万円程あり、これを平成47年度までに無くしたい考えです。 また、維持管理等の運営費を本来は使用料収入で賄うところを村からの補助金を繰り入れているため、それを無くし経営状況の健全化を図りたいとしています。 審議会では10月末までに答申を行う予定で、その後条例改正案が12月議会に提出され、可決されれば来年4月1日から施行されます。

-

信大で赤い果肉のリンゴを使った調理講座

赤い果肉のリンゴを広く知ってもらい産業に結びつけようと、信州大学農学部の公開講座が24日、南箕輪村のキャンパスで開かれ、参加者が調理をして加工方法を学びました。 県内をはじめ、群馬県や静岡県などから、りんごを栽培している農家や学生、主婦、会社員などが参加しました。 信大農学部では、赤い果肉のリンゴの育成を行っていて、一般に広く知ってもらおうと、初めて赤果肉リンゴの講座を開きました。 きょうは、2012年に育成した品種のハニールージュを使って、2種類のパイのほか、おこわやシャーベット、おやきを作りました。 講師は、野菜ソムリエの濵渦亮子さんがつとめました。 スライスしたリンゴを電子レンジで加熱し、パイ生地にのせて巻くと、バラのような形になりました。 ハニールージュは、酸味があり、すっきりした味の料理に仕上がるという事です。 ハニールージュは、標高700メートル以上が栽培に適していて、現在は県内で15軒ほどの農家が栽培しているという事です。

-

青年部の秋祭り 目玉企画で「大縄跳び大会」

南箕輪村の大芝高原、味工房前で、男子バレーボールチーム、VC長野トライデンツの選手と共に大縄跳びを楽しむ大会が22日に開かれました。 「VCジャンプ大縄跳び大会」と題し開かれ、伊那市や箕輪町、南箕輪村の企業や商工団体など18チームが参加しました。 南箕輪村商工会青年部が行った秋祭りの目玉企画です。 笹川星哉監督が青年部に所属している事から初めて開かれました。 大縄はVC長野の選手が回し、6人1組で飛んだ回数を競いました。 なかなか息が合わず飛べないチームもあり、雨の中悪戦苦闘していました。 村商工会青年部の秋祭りは今年で4回目で、立石敏青年部長は「大芝高原まつりのような大きなイベントにしていきたい」と話していました。

-

南箕輪小4年生 農業用水施設を見学

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生の児童は今日、上伊那にある農業用水に関わる施設を見学しました。 ○N南箕輪村田畑の第一揚水機場では、天竜川近くからポンプで押し上げた水が畑や田んぼに送られる仕組みについて教わりました。 この施設は昭和47年から16年かけて作られ、辰野町から伊那市までの西山一帯の農地およそ2500ヘクタールに水を供給しています。 施設職員は「ポンプが完成したことで、西山一帯の農地では、果樹や花卉、稲作など多品種の農作物が栽培できるようになり、さらに農業が盛んになった」と説明していました。 ある児童は、「農業をするには水がとても大切だとわかりました」と話していました。 今回の見学は、農業用水に係る施設が作られた背景や、歴史を学び、果たしてきている役割を学ぼうと、今年で10年目となります。

-

交通栄誉章「緑十字銅章」 10人が受章

交通安全に尽力した人や、安全運転の推進に功績のあった人に贈られる交通栄誉章「緑十字銅章」の表彰伝達式が、21日に伊那警察署で行われました。 伊那警察署で表彰伝達式が行われ、内川政澄署長が受章者に表彰状を手渡しました。 伊那市、箕輪町、南箕輪村での緑十字銅章受章者は10人です。 内訳は、交通安全に尽力した「交通安全功労者」が4人、安全運転の推進に功績のあった「優良運転者」が5人、事業所を対象とした「優良安全運転管理者」が1人となっています。 21日から秋の全国交通安全運動が始まっていて内川署長は「運動を契機に安全で安心して活動できる交通環境をつくるためにこれからも協力をお願いします」と受章者に呼びかけました。 受章者を代表して、御園安協の前の会長をつとめた若林博さんは「1件でも交通事故がなくなるよう皆さんと力を合わせていきたい」と挨拶しました。 秋の全国交通安全運動は、夜間の事故防止、飲酒運転の根絶、歩行者保護の徹底などを重点に9月30日まで実施されます。

-

上伊那農業高校の生徒がLINEのスタンプを制作

南箕輪村の上伊那農業高校農林委員会は、スマートフォン向けのコミュニケーションアプリ「LINE」で使うスタンプを制作し、年内中に配信する予定です。 15日は、スタンプの作成を企画した上伊那農業高校農林委員会のメンバーらが、実際にスタンプにするイラストを選んでいました。 スマートフォン向けのコミュニケーションアプリ「LINE」には、感情や心境を簡単に伝えることができるスタンプ機能があります。 スタンプは誰でも作成することができ、申請して審査に通れば全国の人が使えるようになります。 学校の農業関係の行事を企画している農林委員会では、多くの人に農業に親しんでもらうツールとしてスタンプに目をつけました。 5月から6月にかけて全校生徒に農業に関するイラストの募集を呼びかけ、およそ200点が集まったということです。 このうちの40点が、スタンプとして配信される予定です。 配信日と料金は検討中ということですが、年内中の配信を目標にしています。

-

台風16号県内に接近

強い台風16号は20日の夜遅くにかけて県内に最接近する見込みで長野地方気象台では低い土地の浸水や土砂災害などに注意するよう呼び掛けています。 長野地方気象台によりますと台風16号は夜遅くにかけて最接近する見込みで雷を伴い1時間に南部の多い所で40ミリの激しい雨が降る恐れがあるということです。 これから出荷を迎える箕輪町の梨畑では、南水の収穫を急いでいました。 21日の朝6時までの24時間に降る雨の量は南部で120ミリと予想しています。 伊那市では、午後6時に高遠町長藤地区に避難勧告を発令しました。 箕輪町で午後6時20分に三日町、福与、長岡、南小河内、北小河内に出されていた避難準備情報は、午後10時に解除されました。 午後5時45分に伊那市、箕輪町、南箕輪村に出されていた土砂災害警戒情報は午後9時50分に解除されました。

-

新品種りんご レッドパールお披露目

信州大学農学部で育成された赤い果肉のりんごの新品種レッドパールが20日、お披露目されました。 20日は、レッドパールの育成や研究などを行った信州大学学術研究院農学系の伴野潔教授が記者発表をしました。 レッドパールは、2000年にレッドゴールドとピンクパールを交配した品種です。 2013年から調査をはじめ、枝を接木したものを今年の9月に初狩りしました。 今年9月に名古屋市で大学や試験場の研究者が集まる園芸学会で発表し注目を集めたということです。 皮も果肉ともに濃い赤色で、糖度が高い事からそのまま食べたり、加工にも適しているということです。 「ジャムやアップルパイ、タルトなどに使うと色が出て良い」と伴野教授が紹介しました。 栽培するには、標高が700mの所が適しているということです。 伴野教授は「生産量が整ったら流通させていきたい」としています。 今後は伊那市と大町市にあるモデル園で栽培して特性などの研究を行うことになっています。 24日にはレッドパールを含めた赤果肉のリンゴの様々な品種を紹介しながら産業化に向けた取り組みを紹介する公開講座が信大農学部で開かれることになっています。

-

南箕輪村高齢者訪問 長寿を祝う

敬老の日を前に南箕輪村の唐木一直村長が今年88歳になる原輝夫さん宅を16日訪れ長寿を祝いました。 原さんは、昭和3年生まれで10月に88歳になります。 上伊那農業高校を卒業し、中学校の教師となりました。 退職後は、村公民館の館長を平成元年から6年間務め、子どもたちが体験を通して学ぶ「かま塾」の立ち上げや、村に伝わる民話をまとめた絵本の作成に携わりました。 現在は、妻、息子夫婦と孫の5人暮らしで、朝、庭の草取りをし、午後は読書をするのが日課だという事です。 今年、南箕輪村で80歳以上となる人は530人で、うち100歳以上は13人です。 村内の最高齢者は南原の105歳の女性です。

-

長野県南信工科短期大学校短期課程機械科 修了式

今年4月に南箕輪村に開校した県南信工科短期大学校の短期課程機械科の初めての修了式が、16日に行われました。 修了式では、大石修治校長から修了生1人1人に修了証書が手渡されました。 短期課程機械科を修了したのは24歳から57歳までの男性9人です。 上伊那を中心に木曽町や飯田市出身の人もいて、4月からの半年間で機械加工技術などを学んできました。 大石校長は「半年間で培った知識と実践力にさらに磨きをかけ、柔軟な発想力と多様化するものづくり技術に対応してください。素晴らしい将来の舞台を自ら切り開いてください」と述べました。 修了生を代表して、木曽町出身の村井征文さんが挨拶しました。 修了生9人のうち就職を希望している8人は就職先が決まっていて、7人が製造業に、1人が溶接業で働くということです。 10月からは、新たに10人が短期課程機械科に入校することになっています。

-

唐木村長 時期村長選への進退は12月議会

来年4月に任期満了となる南箕輪村の唐木一直村長は、進退については12月の村議会で明らかにするとの考えを14日示しました。 14日の9月定例村議会の一般質問で、次期村長選への出馬の意欲についての質問に答えたものです。 現在3期12年目の唐木村長は、平成17年の村長選挙で初当選し、来年4月15日で任期満了となります。 唐木村長は南殿で、現在68歳です。 南箕輪村の村長選挙は、来年4月に予定されていて、詳しい日程は来月7日に決まります。

-

大芝高原 平成30年度オープン目指す

南箕輪村の唐木一直村長は、大芝高原を道の駅として登録を申請し、平成30年度にオープンさせる考えを14日の村議会で明らかにしました。 道の駅構想について議員の質問に答えたもので、唐木村長は、「来年3月頃までに国土交通省に登録を申請し、平成30年度にオープンしたい。」と述べました。 道の駅は、24時間無料で利用できる駐車場やトイレなどの休憩機能、道路情報や観光情報などを提供する情報提供機能などが求められますが、おおむねクリアできたとしています。 唐木村長は、「地域の拠点施設になりえ、全国に向け知名度アップがはかれる。」として準備を進めていることを明らかにしました。 大芝高原は、住民の憩いの場として、上伊那有数の観光地として、年間70万人が訪れています。 上伊那には、伊那市長谷の南アルプスむらなど道の駅は3か所あり、大芝高原は4か所目となります。

-

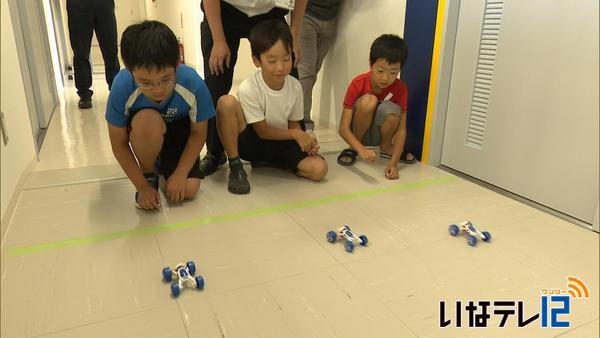

南信工科短大で燃料電池のミニカーづくり

今年4月に開校した南箕輪村の南信工科短大で、子どもを対象にした燃料電池のミニカーづくりの講座が10日開かれました。 つくったのは「空気マグネシウム燃料電池」を使って走るミニカーです。 この燃料電池は、マグネシウムの板に塩水をたらすことで、酸素と科学反応して発電します。 講座には村内の小学生とその保護者10組が参加しました。 南信工科短大で子ども向けの講座が開かれるのは初めてで、学校を知ってもらうとともに、ものづくりの楽しさを味わってもらおうと、村公民館と共催で開かれました。 講座には電気・制御技術科の学生4人もボランティアで参加し、子どもたちに作り方を教えていました。 南信工科短大では、今後もこうした講座を企画していて、ものづくりの楽しさを伝えていきたいとしています。

-

人命救助 大芝荘・大芝の湯職員に感謝状

9月9日は救急の日です。 伊那消防署は救急の日に合わせ、5月に心肺停止した男性の応急処置を行い命を救った南箕輪村開発公社の職員2人に感謝状を贈りました。 9日は、南箕輪村の大芝荘の原賢三郎さんと、大芝の湯の小平秀人さんが伊那消防署の木下広志署長から感謝状を受け取りました。 原さんと小平さんは、5月に大芝の湯で呼吸の無い状態で倒れた60代男性の応急処置をしました。 2人は消防への通報やAEDを使い救命活動を行い、消防隊が到着したときには、男性の呼吸はもどっていました。 迅速な処置により、この男性は現在社会復帰しているという事です。 インタ 原さん・小平さん 木下署長は「何かあった時に備え、多くの人がAEDを使えるよう、講習会などに参加してもらいたいです」と話していました。 今年の上伊那での救急隊の出動は、9月8日現在で4581件です。

-

南箕輪村小中学校が「ありがとうプロジェクト」に協力

伊那市のリサイクルマートnew伊那店と南箕輪村の総合リサイクル業・丸中産業で作る「ありがとうプロジェクト」は、南箕輪村の小中学校と協力し途上国に文具や雑貨を送る取り組みをスタートさせます。 7日は南箕輪村の村民センターでプロジェクトのメンバーらが記者会見を開き取り組みの概要を説明しました。 プロジェクトは子供たちに物の大切さや途上国の事を知ってもらおうと行われます。 唐澤さんの会社が南箕輪村に本社がある事から、村の教育委員会に協力を呼びかけました。 プロジェクトでは、家庭で不要になった雑貨や文具、靴などを学校毎に集めます。 それらをタイに送り、現地でリユース品として卸売り販売します。 売上金は経費を除き、タイの学校の運営資金として役立てていくとしています。 プロジェクトでは、最初は年末をめどに不要になったものを集めたいとしています。 問合せ/丸中産業 78-1024 リサイクルマートnew伊那店 78-1103

-

南箕輪村南部保育園 運動会本番に向けて練習

南箕輪村の南部保育園の園児は、10日の運動会本番に向けて練習を行っています。 6日は、未満児から年長園児までの全園児と職員で、運動会の応援や、かけっこなどの練習を行いました。 南部保育園では10日(土)に運動会本番を控えていて、今週は天気の良い日は毎日練習を行うということです。

-

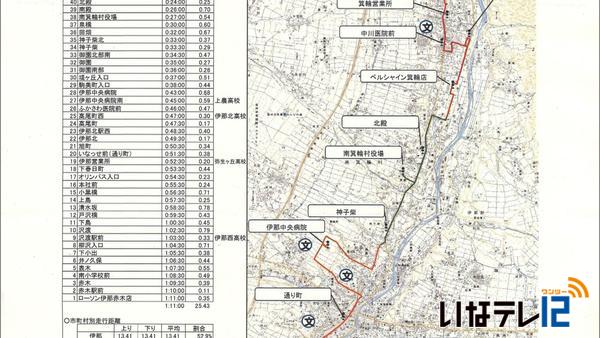

伊那市・箕輪町・南箕輪村縦断バス 路線案示される

伊那地域定住自立圏構想により、伊那市・箕輪町・南箕輪村の行政区域を超えて運行されるバスの路線案が5日に、初めて示されました。 伊那市議会全員協議会が5日に開かれ、市が路線案を示しました。 路線案は、県道146号と国道153号を軸に、西春近の赤木を起点として伊那中央病院や南箕輪村役場を経由して、箕輪町のベルシャイン伊北店で折り返すものです。 片道およそ25キロメートルで、平日は1日10往復、土日、祝日は4往復となっています。 運賃は、運行区間に応じたゾーン制を検討していて、既存の路線バスとの整合性を図るということです。 運行委託料は年間3,600万円で、走行距離に応じて3市町村で割り振りします。 10月パブリックコメントを募集し、11月中に確定させたいとしています。 また、市街地循環バスの利便性を図るため、内回りルートを追加する計画です。 運行便数は1日17便で、既存の外回り便が20分おきに運行するのに対し、内回り便は40分おきを予定しています。 3市町村縦断バス、市街地循環バス内回り便ともに、来年4月1日の運行開始を予定しています。

-

アウトドアアクティビティ体験 芝フェス初開催

南箕輪村の大芝高原一帯でアウトドアアクティビティを体験するイベント「芝フェス」が3日初めて行われました。 芝フェスでは、ヨガやマウンテンバイク、スラックラインなど7つの体験コーナーが設けられました。 芝フェスは、大芝高原や村の自然を活用したアクティビティを楽しんでもらい、利用促進につなげようと南箕輪村や村商工会などで作る実行委員会が初めて企画しました。 高原内にあるみんなの森では、森林セラピーロード認定10周年を記念して森林による癒しを体験するイベントが行われました。 村によると、セラピーロードは一日におよそ200人が利用していて、地域の人たちに浸透しているということです。 訪れた人たちは植物を観察したり、立ち止まって森の音に耳を澄ませていました。 また、大泉所ダムではカヌー体験が行われました。 初めてカヌーに乗る人も多く、参加者は一生懸命パドルを漕いでいました。 実行委員会によりますと、芝フェスには県内からおよそ150人が参加したということです。

-

東京の大学生が鹿肉餃子づくり体験

インターンシップで伊那市の新山を訪れている東京の跡見学園女子大学の学生5人は、南箕輪村の上伊那農業高校を2日訪れ、鹿肉を使った餃子づくりを体験しました。 2日は、大学生5人と上伊那農業高校の畜産班の生徒8人が一緒に餃子をつくりました。 大学生は、鹿のロース肉を小さく切り分け機械を使いひき肉にしていました。 インターンシップで伊那市の新山を訪れているのは、観光について総合的に学ぶ跡見学園女子大学の観光コミュニティ学部の2年生です。 今回は、新山で行われている移住促進や情報発信の取り組みを体験すると共に、学生の視点から気づいた改善点など発表する事になっています。 今日もその一環で、新山で捕獲されたニホンジカの肉を使い、商品開発をしている上伊那農業高校で餃子づくりをしました。 2日作った餃子は、3日に新山の集落センターで開かれるインターンシップの報告会で地域の人たちに振る舞われる事になっています。

-

小坂洋一さん・中村雄三さん ふたり展

ステンレス工芸作家の小坂洋一さんと、焦がし絵作家の中村雄三さんの作品展示会が、 南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 ギャラリーには、小坂さんのステンレス工芸作品13点と、中村さんの焦がし絵作品25点が並んでいます。 2人は県工芸美術協会の会員で、一緒に作品展をやろうと声をかけあい今回初めて展示会を開きました。 この日は会場を訪れた人たちに小坂さんが作品を紹介していました。 こちらは、幼い時の記憶を元に作った作品です。 母親にバリカンで髪の毛を刈られているのが、小学生時代の小坂さんです。 当時の小坂さん宅の様子を表現していてユーモアを感じる作品です。 中村さんは、ベニヤ板に電気ごてで模様や絵柄をつけて作品を作る焦がし絵作家です。 著名人や観光名所の風景など、細かな部分まで再現されています。 小坂洋一さん・中村雄三さんの作品展は、30日(金)まで、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。

-

南箕輪村 地域おこし協力隊来年度増員予定

南箕輪村は、観光や移住定住に関する地域おこし協力隊を、来年度から2人採用する考えです。 1日に開会した村議会9月定例会で、唐木一直村長が報告しました。 現在、南箕輪村では2人の地域おこし協力隊が今年度から活動をしています。 大芝高原の味工房を拠点としていて、村のPRやイベントの協力などを行っています。 地方創生の取り組みの中で、イベントの開催や大芝高原を中心とした観光面の発信に力を入れたい考えで、新たに2人を募集します。 唐木村長は「観光振興で新たなイベントの企画や婚活イベントも行っていく。他市町村に比べて若干遅れていると感じている移住定住分野も担ってもらいたい」と話しました。 地域おこし協力隊の募集については、9月議会の一般会計補正予算案に200万円計上されています。 採用は、来年4月1日を予定しています。

-

今年の米「平年並み」

関東農政局は、今年の米の作柄概況を発表しました。 それによりますと長野県の南信は、平年並みとなっています。 川下り米の産地、伊那市美篶青島の水田では、稲が黄色く色づきはじめ、実りの秋を感じさせています。 発表によりますと、長野県の今年の米の8月15日現在の作柄は、生育期間を通じて概ね天候に恵まれたことから東信、南信、中信、北信とも平年並みと見込まれています。 15日現在の穂の数、もみ数、登熟などのすべての項目で平年並みとなっています。 全国的には、やや良が9つの道と県、残る37の都府県で平年並みと見込まれています。 上伊那地域の稲刈りは、9月10日頃からと見られます。

-

信州直売所学校2016 クマの生態や防除対策学ぶ

農商工の連携を推進し、次世代の直売所・地域リーダーの育成を目指した人材育成講座「信州直売所学校2016」が23日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 今年度2回目となる講座では、信州大学農学部の泉山茂之教授が、クマの生態や防除対策について話をしました。 GPS機能を使ったツキノワグマの移動経路の調査や、生ごみ置き場で140キロのクマが捕獲されたことなどを説明しました。 泉山教授は「長野県は山岳観光地が多くクマの生息に適しているので、市街地以外にはクマがいると思った方が良い。畑は必ず防御策をとり、地域全体で協力して対策することが人身被害を防ぐことに繋がる」と話しました。 会場には、直売所のスタッフや自治体職員、企業関係者などおよそ30人が訪れ、話に耳を傾けていました。 講座は、㈱産直新聞社などが開いているもので、今年度伊那と上田の2会場で全10回開かれることになっています。 次回は「グリーンツーリズム」をテーマに話を聞く予定です。

-

シュール メイクでニューヨークコレクション参加

世界4大ファッションショーの一つニューヨークコレクションに、南箕輪村南殿のトータルビューティーサロン「シュール」の2人が、メイキャップアーティストとして参加します。 メイキャップアーテイストとして、ショーに参加するのは、社長の網野裕美さんと、スタッフの一ノ瀬直美さんの2人です。 26日は、店のスタッフをモデルにメイクの練習をしていました。 ニューヨークコレクションは、世界4大コレクションの一つです。 2人は、東京の同業者の推薦を受け日本人だけで作るおよそ20人のプロジェクトチームのメンバーとして参加します。 今年2月に行われた、秋・冬のコレクションにも参加していて、今回は2回目となります。 網野さんは、「どのメイクでも、顔の立体感を大切にしている」という事です。 この日も口紅やアイシャドウの色を確認しながら、仕上げていきました。 ニューヨークコレクションは、来月8日から15日にかけおこなれます。 ショーの期間中は、およそ140人のモデルのメイクを担当する事になっています。

-

南箕輪中学校3年夏野香月さん ゴルフ全国大会結果報告

南箕輪中学校3年の夏野香月さんは、17日から19日に埼玉県で開かれた日本ジュニアゴルフ選手権に出場しました。 25日は、夏野さんと父親の元樹さんが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に大会の結果を報告しました。 7月に千葉県で開かれた関東ジュニアゴルフ選手権で4位に入賞し、全国大会にあたる日本ジュニアゴルフ選手権に今回初めて出場しました。 大会には、地方の大会で勝ち上がった12歳から14歳までの50人が出場しました。 3日間の日程で行われた大会は、2日目の途中で雷雨のため中止となり、3日目も行われなかったということです。 大会の結果、夏野さんは30位でした。 夏野さんは、ゴルフの指導をしている元樹さんの影響で5歳からゴルフを始め、今ではほぼ毎日300球から500球を打っているということです。 唐木村長は「オリンピックの競技にゴルフも加わったので、何年か後のオリンピック出場を目指して頑張ってください」と話していました。 夏野さんは9月と10月にも全国規模の大会を控えているということです。

-

南小有賀さん 優良賞受賞

南箕輪小学校6年の有賀彩乃さんは、小学生放送コンクールで2位となる優良賞を受賞しました。 24日は、JA上伊那南箕輪支所の福澤一成支所長が南箕輪小学校を訪れ、有賀さんに賞状を手渡しました。 小学生放送コンクールは、有線放送など県内25の施設が加盟している長野県情報ネットワークが毎年行っていて、今年は県内の小学校48校から10,214人が参加しました。 有賀さんは、わたしの街の元気食のタイトルで、南箕輪村のとうもろこしをとりあげました。 南箕輪小学校では、ここ数年放送委員会の児童を中心に参加していて、去年は最優秀賞を受賞しています。 有賀さんは、「受賞を聞いてうれしかった。家族にも喜んでもらえた」と話していました。

-

ごみ減量のアイディア募集へ

上伊那広域連合は、さらなるごみ減量につなげようと、日ごろから家庭や職場で実践しているアイディアを募集します。 24日、伊那市のいなっせで開かれた廃棄物政策審議会で募集要項案が了承されました。 ごみを出さない生活の知恵や実践しているごみ減量のアイディアを募集し広報することでさらなるごみ減量化につなげたい考えです。 募集する内容は、日ごろから家庭や職場で取り組んでいることや工夫していることで、継続的に実践しやすいアイディアです。 募集期間は、9月12日から10月28日までで、アイディアは、各種会議資料として活用されるほか、市町村などのホームページ、広報誌などで紹介されます。 上伊那のごみ排出量は、年々2%から3%の割合で減少していて、平成27年度は、42,314トンでした。 長野県はごみ減量化全国1位ですが、上伊那はその中でもトップレベルで、27年度、1人1日平均の排出量は、616.2gでした。 ただ、目標には若干とどいておらず、広域連合では、「今回のアイディア募集をさらなる減量化につなげていきたい。」と期待しています。

262/(木)