-

大芝でイチゴの出荷始まる

南箕輪村の大芝水耕生産組合のビニールハウスでは、イチゴの出荷が始まっています。 21日は、大芝水耕生産組合の武村淳一組合長が作業をしていました。 イチゴの栽培は今年で14年目で8棟のハウスを使って栽培しています。 栽培しているイチゴは章姫と呼ばれる品種で、甘みが強く粒が大きいのが特徴です。 例年気温が下がり、甘みが増す11月下旬から12月上旬にイチゴの収穫が始まります。 しかし、今年は日照不足などにより2週間ほど遅れているということです。 武村組合長は「例年より収穫が遅れているが、おいしいイチゴに仕上がってきた」と話していました。 日中は、30度ほどに温度が保たれたハウスにはおよそ6万株の苗が植えられていて、最盛期には1日800パックを出荷しています。 まだ数が少ないので予約販売のみで、直売所などに並ぶのは1月の始めになるということです。

-

西箕輪保育園園児と上伊那農業高校の生徒アマランサス味わい交流

伊那市の西箕輪保育園の園児と一緒に育てたアマランサスで上伊那農業高校の生徒がデザートを作り、19日保育園で味わいました。 西箕輪保育園では、6月に保育園近くの畑で、上伊那農業高校生活環境科作物班の生徒と一緒にアマランサスの種を蒔きました。 7月には草取りや間びきを行い、9月に収穫しました。 今日は、ヨーグルト・生徒手作りのジャム・炒ったアマランサスを混ぜたデザートを生徒が作り、園児が味わいました。 上伊那農業高校の藤沢雪乃さんは「アマランサスは小さいけど、栄養がたくさんある雑穀。毎日のごはんやおかずにも栄養がたくさんあるので、興味を持って食べてください」と園児に話しました。 園児は1年間の活動のお礼に歌のプレゼントをしました。

-

岩月人形センターに「変わり雛」

南箕輪村神子柴の岩月人形センターに、今年1年の世相を表す変わりびなが展示されています。 桃の節句の雛人形に並んで、世相を表す変わりびなが展示されています。 今年のものは6体です。 目玉の女性閣僚にトラブルが続出した第2次安倍内閣船出雛。 東海道新幹線開業から今年でちょうど半世紀となる新幹線誕生50年雛。 政務活動費を巡り号泣する議員など、お粗末地方議会雛。 全米オープンで錦織 圭が活躍した「エアケイ」大健闘雛。 高円宮家次女の典子さまが結婚した、出雲でご慶事雛。 群馬県富岡製糸場世界遺産登録の富岡世界遺産雛の6体です。 この変わり雛は、東京都台東区にある人形メーカー真多呂が手掛けているもので、全国で5~6セットしか製造していない貴重なものだということです。 この変わり雛は、来年3月3日まで、南箕輪村神子柴の岩月人形センターで展示しています。

-

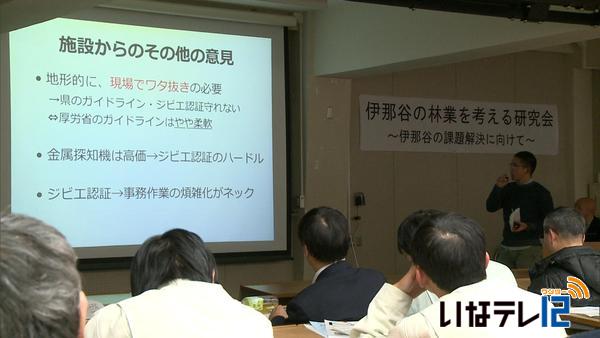

伊那谷の林業を考える研究会 シカ肉の活用について発表

諏訪や上下伊那の地方事務所、南信森林管理署などでつくる「伊那谷の林業を考える研究会」の研究発表会が16日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 会場には、林業関係者や一般などおよそ90人が訪れました。 近年、野生獣による森林被害の発生が多いことから今年は「捕獲したニホンジカの活用について」をテーマに、4団体が発表しました。 信州大学農学部森林科学科4年生の河野卓朗さんは、県内のジビエ生産施設と流通の現状について発表しました。 河野さんは県内9の食品生産施設で聞き取り調査を行いました。 猟師が解体を兼ねて行っている小規模生産の施設も多く、河野さんは「シカ肉の利用度を高める為には、施設数を増やす必要があり、販路の確保が課題」と話しました。 また、会場ではシカなどの動物の皮を使った製品の展示も開かれ、靴や小物などが並んでいました。

-

信大で山ぶどうワイン販売

信州大学農学部の学生が栽培した山ぶどうを使ったワインの販売が16日から始まりました。 山ぶどうは信州大学農学部の食料生産科学科の2、3年生が実習で栽培しています。 今年は大学構内の果樹園でおよそ3トンの山ぶどうを収穫しました。 このうち2トンがワイン用、残りの1トンはジュース用として使用されます。 今年のワインは、糖度が高く出来が良いということです。 販売初日の16日、朝からワインを買い求める人の姿が見られました。 山ぶどうワインは720ml入りが2200円、360ml入りが1300円です。 平日の午前8時45分から午後5時まで信大農学部の生産品販売所で販売されています。

-

沢尻農地保全会 南箕輪村と多面的機能支払交付金締結

南箕輪村の沢尻農地保全会と南箕輪村は、多面的機能支払交付金の協定を、16日結びました。 この日は役場で調印式が行われ、沢尻農地保全会の有賀晴彦代表と唐木一直村長が協定書を取りかわしました。 多面的機能支払交付金は、農用地や水路、農道等を地域住民が守っていくための活動を支援するものです。 協定の対象となる用地の広さは14.8ヘクタールで、1年間で43万5,900円の交付金が支払われます。 活動期間は平成31年3月31日までで、遊休農地の発生状況の点検やあぜ道の草刈、水路の整備などを行うということです。 唐木村長は、「農業の担い手不足や農地の維持管理が大きな問題となっている中、美しい自然環境を守っていく思いは強い。住みよい村をつくっていきたい」と話しました。 南箕輪村で、交付金の協定を結んだのは、沢尻で6地区目です。

-

児童数増に対応 こども館建設へ

南箕輪村は、児童数の増加に対応するため、南箕輪小学校近くにこども館を建設し、学童クラブなどで活用する考えです。 新年番組用のインタビューで、11日に唐木一直村長が明らかにしました。 来年度、設計に着手し、平成28年度に建設する方針です。 来年度から始まる国の子ども・子育て支援制度で、児童が放課後に通う学童クラブの対象がこれまでの4年生から6年生まで拡大されます。 現在南箕輪小学校の学童クラブには85人が登録していて、1日平均34人が利用しています。 来年度は、35人増える見込みで、空き教室がない南箕輪小では、対応が難しいことから、こども館を新設することにしました。 こども館は、学童クラブをはじめ、子育て教育支援室など複合的な施設にしたい考えです。 南箕輪小学校は、空き教室がなく敷地にも余裕がありません。 村は、こども館建設により、現在の学童クラブの教室を特別支援学級などに活用すれば、児童数の増加にも校舎の増改築をせず対応することができるとしています。

-

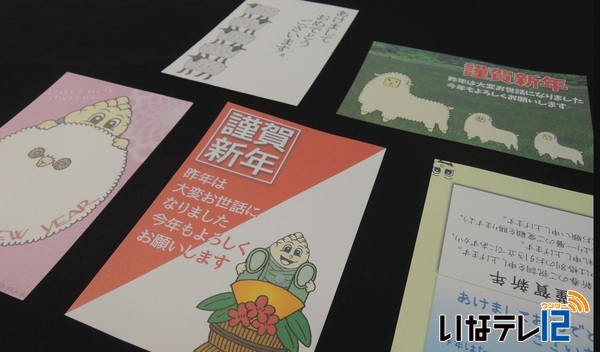

南箕輪村 まっくんの年賀状用画像制作

南箕輪村は、イメージキャラクターまっくんの年賀状用の画像を制作しました。 画像は、村のウェブサイトからダウンロードすることができます。 来年の干支「羊」にちなんだもの、まっくんが門松になったもの、上下を反転させると仕事用にもプライベート用にも使えるものなど5種類です。 村では、今年2年ぶりに制作しました。 ダウンロード方法は、村のウェブサイトからまっくんオフィシャルサイトに入り、「年賀状完成」の項目をクリックします。 欲しい画像を保存し、インクジェット紙などに印刷すれば完成です。 村の制作担当者は「まっくんに愛着を持ってもらうのはもちろん、全国各地に広めてほしい」と話していました。 またこの他に、オフィシャルサイトのとうもろこしをクリックすると、別の4種類をダウンロードできるということです。

-

南箕輪中学校キャリア教育 ラーメン店経営者から学ぶ

キャリア教育の一環として南箕輪中学校の生徒が、8日村内のラーメン店経営者から働くことについて話を聞きました。 この日は、田畑のラーメン店「麺づくり蒼空」の竹村泰治さんが中学校を訪れ講師を務めました。 2年生170人がキャリア教育の一環で竹村さんの話を聞きました。 南箕輪中学校では、全学年を対象に毎年キャリア教育の授業が行われていて、卒業生や村内の事業経営者などを招いて講演会やシンポジウムなどを開いています。 竹村さんは、煮込み時間が異なる魚介系のスープと動物系のスープを用意し、生徒達は飲み比べていました。 蒼空ではこのスープを混ぜ合わせて提供しているということで、竹村さんは「手間はかかるが、おお客さんには良い気持ちで帰ってほしいしまた来てほしい。美味しいの一言や笑顔がやりがいにつながる」と話しました。 生徒はメモを取りながら竹村さんの話に耳を傾けていました。

-

保育園児にりんごプレゼント

南箕輪村営農センターは、地域でとれたりんご「サンふじ」を8日、村内の6つの保育園にプレゼントしました。 このうち北部保育園には営農センターの北條欣一会長ら関係者5人が訪れ、園児1人ひとりにりんごを手渡しました。 りんごのプレゼントは、消費拡大と地産地消を目的に平成17年から行っていて、今回は神子柴のりんご農家、田中充義さんが育てた「サンふじ」がプレゼントされました。 ふじは袋をかけて栽培するのが一般的ですが、サンふじは、袋をかけず栽培するため、甘味が増すということです。 村と営農センターでは、サンふじの栽培に力を入れています。 園児らは、もらったりんごを大切に抱えて友達と見せ合っていました。 営農センターでは、村内6つの保育園に全部で860個のりんごを贈りました。

-

「みなみみのわのむかしばなし」絵本 原画展開催

南箕輪村が平成7年から4年間かけて制作した絵本「みなみみのわのむかしばなし」の原画展が、大芝の湯で開かれています。 南箕輪村では、平成7年から4年間かけて村の昔ばなしを10冊の絵本にしました。 絵本は、村誌に書かれた伝説などを絵本の形にすることで分かりやすくし親しんでもらおうと「伝説絵本を考える会」が中心となって制作したもので、来年3月で刊行20周年を迎えます。 会場には18点が並んでいて、今週は1巻「かまどぶ」と、2巻「来る身塔婆」の原画が飾られています。 原画は全て茨城県のカワシマエミさんが描いたもので、現在は役場で保管されています。 みなみみのわのむかしばなし原画展は、1月18日まで大芝の湯で開かれていて、作品は1週毎に2巻ずつ入れ替えを行います。 絵本は、役場総務課窓口で1冊1,300円で販売しています。

-

村議会議員がタブレット端末講習会

南箕輪村は、12月定例議会から、タブレット端末を導入し、議員への貸し出しを始めました。 8日は、その講習会が村役場で行われました。 南箕輪村は、紙の節約で省エネにつなげようと、議員が議会中に携帯していた、村議会基本条例や議員規則などの書面を、タブレット端末で閲覧できるようにしました。 この日は初めて議員全員を対象に、講習会が開かれました。 中には初めてタブレット端末を使う議員もいて、その扱いに戸惑っていました。 指導には、タブレット端末の使用経験がある、小坂泰夫議員があたり、電源の入れ方から、項目選択、画面のスクロール方法など基本操作を説明していました。 議場へのタブレット端末の持ち込みは、カメラ機能を使わないなどの条件を付けた上で、議長の承認があれば議員の他、傍聴者も可能です。 南箕輪村では今後、議案書もタブレットで閲覧できるようにしたいとしています。

-

ミヤマシジミを通して生き物と人との共存を考える

全国的に生息数が減っている蝶ミヤマシジミを通して、生き物と人との共存について考えるシンポジウムが6日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 シンポジウムは、去年発足した「ミヤマシジミ研究会」の総会に合わせて開かれたものです。 ミヤマシジミは、環境省のレッドリストで「近い将来野生での絶滅の危険性が高い」とされる絶滅危惧ⅠB類に指定されています。 県内の里山ではかつて数多く生息していたということですが、近年は幼虫のエサとなるコマツナギが減少しているため、生息数も減ってきているということです。 6日は、研究会の会員らが活動報告を行いました。 県環境部では、10年ぶりに改訂を進めている長野県版レッドデータブックの調査で感じたことを話しました。 伊那市の横山ミヤマシジミを守る会の中村新一会長は、今年6月に鳩吹公園周辺で行ったコマツナギの植樹について、その効果を報告しました。 研究会の中村寛志会長は「他県の事例を参考に活動範囲を広げていきたい」と話していました。 研究会には、現在7つの団体が所属していて、新たに上牧里山づくりの会など2つの団体が参加することが決まりました。

-

2人の絵本作家によるおはなし会

絵本作家の安江リサさんと池谷陽子さんによるおはなし会が6日、南箕輪村民センターで開かれました。 おはなし会は、南箕輪村図書館が開いたもので、会場には親子連れおよそ70人が集まりました。 動物との触れ合いや家族愛を描いた作品を多く制作している東京都在住の絵本作家の安江さんと池谷さんが、子どもたちに本を読みきかせました。 このうち、「つきよのさんぽ」は2人で共同制作したもので、安江さんが物語を池谷さんが絵を担当しています。 月のきれいな夜に父親と子どもが散歩にでかけるという話で、家族の愛情が描かれています。 池谷さんは、「何度も暗い白樺の林を歩いてイメージに合う場所を探した」と制作秘話なども話していました。 村図書館では、「家族で絵本を楽しむきっかけになればうれしい」と話していました。

-

中学生対象の野球教室

上伊那地域の高校野球部でつくる南信高野連上伊那支部は、中学2年生を対象にした技術交流会を、6日、開きました。 6日は、南箕輪村と駒ケ根市の2つの会場で交流会が開かれ、あわせて13の中学校から133人が参加しました。 このうち、上伊那農業高校のグラウンドでは、7校から59人が参加し、高校野球部の生徒や監督から技術指導を受けました。 素振りやTバッティングなど4つのグループに分かれ、打撃練習をしました。 ミートを心がけながら遠くに球を飛ばす練習では、慣れない硬式球にも関わらず快音を響かせていました。 今年の夏ベスト4入りを果たした上農高校野球部の久保村智監督は、「高校に行っても野球を続けてもらうことはもちろん、是非南信の高校で上を目指してもらいたい」と話していました。

-

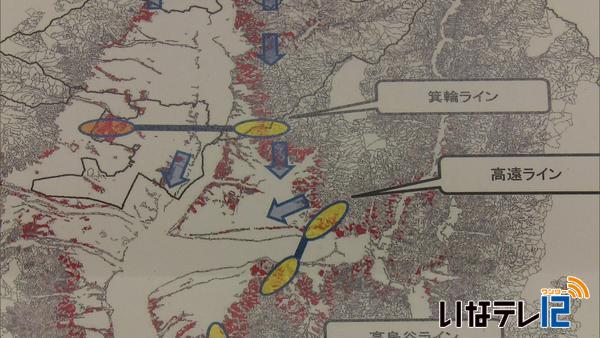

松くい虫対策に里山整備併用で効果的な展開へ

上伊那地方松くい虫防除対策協議会は、来年度からマツクイ虫被害対策と里山整備を組み合わせた取り組みをスタートさせます。 5日伊那合同庁舎で開かれた上伊那地方松くい虫防除対策協議会の会議で計画の素案が示されました。 上伊那地域では、被害の進行スピードが速く、これまでの伐倒駆除を中心とした対策では、抑止できなくなっているということです。 マツクイ虫被害は、標高900メートル以下で発生していて、上伊那地域では、里山と重なることから被害対策と森林整備を組み合わせ里山を再生させる効果的な展開をはかるとしています。 これまで点だった対策を面としてとらえ、被害にあう前に赤松を3割から5割伐採し、雇用も生み出しながら、ゆるやかに樹種転換もはかっていきます。 これから市町村や森林組合と調整を進め、今年度中に計画を策定し、来年度から取り組みをスタートさせたい考えです。 平成25年度の上伊那の被害は、4,582立方メートルで、前年度比119%でした。 26年度も被害量は、さらに増える見通しです。 箕輪町の三日町で被害が拡大していて、伊那市高遠町では、被害区域が東の方へ進んでいます。 県全体では、平成25年度は過去最多を更新し、鹿児島県に次いで全国2番目の被害量となっています。

-

衆院選 投票よびかけ

伊那市選挙管理委員会と明るい選挙推進協議会は、南箕輪村の信州大学農学部で衆議院議員総選挙の投票をよびかける街頭啓発を5日行いました。 啓発は、若年層の投票率の向上と選挙に対する関心を高めようと、信州大学農学部で行われました。 伊那市選挙管理委員会の委員など10人が、総選挙の投票日が書かれたポケットティッシュなどを学生たちに手渡しながら投票を呼びかけていました。 明るい選挙推進協議会のマスコットキャラクター「めいすいくん」も啓発に加わり、女子学生の人気を集めていました。 衆議院議員総選挙の投票日は、12月14日です。

-

大芝営農太陽光3回目審議も「不許可」

南箕輪村農業委員会は、大芝に計画されている営農型太陽光発電施設計画について、3回目の審議を行い、営農の継続性に不安があるなどとして今回も「不許可」としました。 事業を計画している神奈川の業者は、「不許可」の理由に納得できなければ損害賠償訴訟を起こすことも検討したいとしています。 4日は、南箕輪村農業委員会の総会が、村役場で開かれ、大芝高原で計画されている営農型太陽光発電施設計画について3回目の審議を行いました。 委員会には地権者であり、営農する3人と設置事業者も参加しました。 前回の計画から大きく変更した点は、作物として「朝鮮人参」を栽培するというものです。 計画全体面積は1万9千平方メートル余りで、9千平方メートルほどを活用して挑戦人参の栽培を行いたいとしています。 委員からは、「朝鮮人参は栽培が難しく、これまでに経験のない人ができるかどうか疑問。責任が伴うので許可は難しい」といった意見が出る一方、「農業をやりたいという3人を支援したい」との意見も出ていました。 採決の結果、反対12、賛成2で、「不許可」となりました。 これを受けて、事業を計画している業者では、「不許可」の理由が納得できなければ、許可をされていたら得られていただろう利益について、村農業委員会に損害賠償を求めることも視野に入れ、今後を検討するとしています。

-

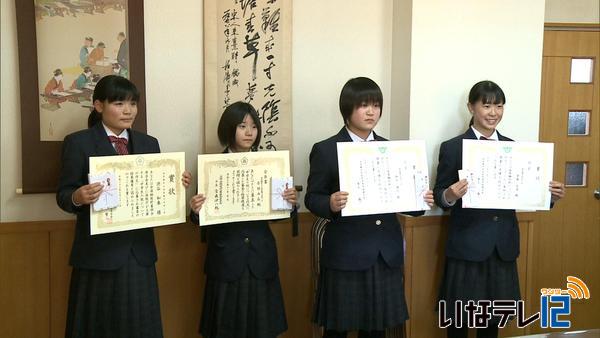

税についての作文コンクールで南中5人入賞

全国の中学生から61万作品が寄せられた税についての作文コンクールで、南箕輪村の南箕輪中学校2年の渋谷和奏さんが入賞しました。 3日は、伊那地区納税貯蓄組合連合会の吉田元男会長らが南箕輪中学校を訪れ、入賞者に賞状を手渡しました。 税についての作文コンクールには、全国の7,422校から61万5,230作品の応募がありました。 2年の渋谷和奏さんは、関東信越国税局管内納税貯蓄組合連合会長賞を受賞しました。 渋谷さんは、小学生の時に森林税について関心を持ち、自分で知識を深めていったということです。 作文には、その森林税について税の仕組みや使い方などについて書いたということです。 この他、1年の赤羽由衣さんが、長野県納税貯蓄組合連合会長賞を受賞し、賞状が手渡されました。 また、南箕輪村租税教育推進協議会長賞の金賞に、3年の細田瑠花さん、銀賞に2年の金森佑奈さんと山口雄丞君が選ばれました。 風邪で欠席した山口君以外には、賞状が手渡されました。

-

第5回全国農業高校お米甲子園特別優秀賞受賞「上農米」販売

第5回全国農業高校お米甲子園で特別優秀賞を受賞した上伊那農業高校の「上農米」が、2日学校で販売されました。 「上農米」は、上伊那農業高校の生産環境科の生徒が、授業の一環で栽培したコシヒカリです。 全国84校が参加した第5回全国農業高校お米甲子園に初めて出品し、最高金賞、金賞に続く特別優秀賞を受賞しました。 低農薬にこだわっていて、4年前からは乾燥鶏糞を使用した有機肥料で育てています。 この日は、午後4時から1.2キロ入り20袋限定で販売しましたが、開始から10分で完売となりました。 上農米は、11月22日に開かれた学校創立120周年記念式典でもOBを対象に販売され、好評だったということです。

-

アイドルなるみさん 一日警察署長

年末の犯罪被害を防ごうと、全国一斉に年末の特別警戒が1日から始まりました。 この日は、伊那警察署の一日警察署長に伊那市出身のアイドル、なるみさんが委嘱されました。 あわただしくなる年末に、金融機関などを狙った強盗事件や街頭犯罪、交通事故の発生が予想されるとして、警察では毎年、年末特別警戒を行っています。 今年、伊那警察署管内で発生した特殊詐欺被害は8件で、被害総額は2,860万円となっています。 この日は一日警察署長のなるみさんと防犯ボランティア団体の伊那エンジェルス隊などが、箕輪町のショッピングセンターで特殊詐欺被害防止の啓発を行いました。 なるみさんは、訪れた人たちに「詐欺に注意して下さい」とチラシを配っていました。 年末特別警戒は、12月末まで行われます。

-

ほうかごえいご学習発表会

南箕輪村の英会話教室ほうかごえいごの学習発表会が29日、南箕輪村の村民センターで開かれました。 発表会は、学習してきたことを人前で披露する場として毎年開かれていて、今年で9回目です。 29日は、保育園児から中学生までのおよそ60人が英語の歌や早口言葉を披露していました。 このうち保育園児9人は、英語で挨拶をしていました。 代表の天田美咲さんは「発表することは自分の声と言葉で物事を伝えるための素晴らしい機会。学んだ英語を積極的に使っていってほしい」と話していました。 訪れた保護者らは、子どもたちの発表に目を細めていました。

-

上伊那農業高校剣道部 北信越大会に向け練習励む

南箕輪村の上伊那農業高校の剣道部は、来年1月31日に富山県で開かれる北信越高等学校剣道新人大会に向けて練習に励んでいます。 27日は、大会に出場する1・2年生の部員6人が練習に励んでいました。 上伊那農業高校の剣道部が北信越大会に出場するのは、創部以来初めてです。 今月15日から16日に上田市で開かれた県大会で屋代高校に3対2で勝ち、団体3位で北信越大会出場を決めました。 上伊那農業高校の剣道部は、来年1月31日から富山県で開かれる北信越高等学校剣道新人大会に出場します。

-

上伊那農業高校 120周年の節目祝う

南箕輪村の上伊那農業高校は、今年で創立120周年を迎えます。 22日は、記念式典が開かれ、卒業生らが節目を祝いました。 式典には、同窓会員や在校生などおよそ700人が集まり、全員で校歌を歌い120周年の節目を祝いました。 上伊那農業高校は、明治28年1895年に上伊那簡易農学校として伊那市狐島に開校しました。 翌年には、現在の伊那警察署の西側に校舎が建てられ、昭和24年から平成23年まで定時制の校舎として活用されました。 これまでに、全日制と定時制を合わせて2万人近くが卒業しています。 全日制は、昭和49年に南箕輪村に新築移転し、現在は生産環境科、園芸科学科、生物科学科、緑地創造科の4学科に483人が在籍しています。 120周年記念事業実行委員長で同窓会長の木下茂人さんは「この歴史を共通の財産として連帯の思いを確認しあいながら、地域社会の一員として精進していくことを祈念します」と挨拶しました。 生徒を代表して西村純哉生徒会長は「120周年を契機に、上農高校が発展していくよう努力していく」と誓いの言葉を述べました。 実行委員会では今年、戦時中の鉄不足の供出でなくなっていた鉄の門を復元した他、記念碑の作成、120周年史の発行など8つの記念事業に取り組んできました。 式典では、事業の1つでもある120年間の歴史を振り返るビデオの上映が行われ、出席者らは地域とともに歩んできた上農の歴史を再認識していました。

-

大芝高原 お菜洗い場開設

南箕輪村の大芝高原に期間限定でお菜洗い場が開設されています。 大芝高原のお菜洗い場は、冬の寒い時期に大芝の温泉を使って野菜を洗ってもらおうと11年前から開設されています。 訪れた人は「お湯が温かくてありがたい。今年も美味しい漬物にするのが楽しみです」と話していました。 大芝高原のお菜洗い場は予約制で、村内在住者が1時間200円、村外は600円で、12月14日まで利用できます。

-

信大農学部 シクラメン販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が栽培したおよそ50品種のシクラメンの販売が19日から、農学部構内にある生産品販売所で始まりました。 販売所には食糧生産科学科の2年生が1年間かけて育てたシクラメンが並んでいます。 農学部では、毎年実習でシクラメンを栽培していて、およそ1,500鉢を販売しています。 今年は、例年の倍のおよそ50品種を育てたということです。 こちらは、カムリという品種で、花びらの形に特徴があります。 ことらのスカーレットは、濃い赤色が特徴だということです。 花の売り上げは学生の実習に使われるということです。 この日は朝から地域の人たちが訪れ、好みの花を選んでいました。 シクラメンは、12月下旬まで毎週水曜日と木曜日に販売されます。 価格は、一鉢1200円で、花が小さいサイズのものは500円となっています。

-

かいご家の利用者と園児が交流

南箕輪村の宅幼老所かいご家の利用者と近くの園児と18日、焼きいもなどをして交流しました。 交流会はかいご家が地域との繋がりを深めようと開いていて今年で4年目です。 18日は、かいご家が野菜を育てている畑に、南部保育園の年長園児39人が訪れました。 交流では、利用者と園児が一緒に玉入れをしたり、大根を収穫したりしました。 大根は、園児一人一人にお土産として手渡されました。 大根を収穫した後、利用者と園児は出来たての焼きいもを味わいました。 かいご家では、「今後も地域と関わるイベントを企画していきたい」と話していました。

-

村西部保育園 大根収穫

南箕輪村西部保育園の園児は、15日、自分たちで育てた大根を収穫しました。 西部保育園では、8月に大根の種を撒き、子どもたちが水やりや草取りをしてきました。 15日は、3歳以上の園児が全部で193本の大根を収穫しました。 大根は、1人1本お土産として持ち帰る他、ニンジンやサバなどと煮込み全員で味わうということです。

-

上伊那木質バイオマス推進協議会 発足

上伊那地域の森林資源、薪や木質ペレットなどの利活用について考え、利用促進につなげようと、上伊那木質バイオマス利用推進協議会が10日発足し、伊那市のいなっせで初総会が開かれました。 この日は、上伊那の8市町村長など10人が集まり、上伊那バイオマス利用推進協議会の初総会が開かれました。 会長には、上伊那地方事務所の青木一男所長が選ばれました。 木質バイオマスは、上伊那地域の森林の間伐材を再生可能エネルギーとして、薪や木質ペレットなどに加工したもので、ストーブやボイラーなどの燃料として使用します。 県内の平成25年度末のペレットストーブ導入台数は全部で1,727台で、そのうち上伊那地域は県内1位の467台です。 燃料となるペレットは、上伊那森林組合で生産を行い、年間1,750トンの生産能力を持ち、県内最大となっています。 生産量は、平成17年度に483トンでスタートし、平成25年度には生産能力を上回る、およそ4倍の1,935トンを生産しています。 協議会では、森林を守りながら、間伐で出た木材の有効利用を進めていく考えです。 また、学校、保育園、社会福祉施設などにペレットストーブやペレットボイラーの設置を推進していくとしています。 他に、情報収集や情報発信にも力をいれる考えで、民間企業などと連携していくということです。 この日は、「木質バイオマス利用の最新動向と導入のヒント」と題し、東京都に本社を置く株式会社森のエネルギー研究所の大場龍夫所長による講演も行われました。 大場さんは、「森林資源は持続可能な社会における中核的資源」「今はまだ化石燃料のボイラーに比べ、導入コストが高いが、長期で見ればコストは逆転する」と話していました。

-

村をPRする観光協会設立

南箕輪村は、整備された大芝高原、農産品などの村の魅力をPRしようと、南箕輪村観光協会を来年4月に設立します。 これは10日村役場で開かれた村議会全員協議会で報告されたものです。 南アルプス、中央アルプスに囲まれた風景、整備された大芝高原や高原内の施設、村内の農産品などの村の魅力を広く伝えようと設置されるものです。 観光協会は、地域住民、企業、団体が互いに連携して「村の魅力」を観光資源として幅広く紹介し、「南箕輪ブランド」を発信し、地域振興を図るものです。 これまで、村内のイベントや催し、農産品などのPRは、村や村商工会、村開発公社など、それぞれの立場で行っていましたが、観光協会を中心に行う計画です。 この他、観光客の誘致や、調査研究、新たな観光資源の開発なども行うとしています。 11月中に、設立に向けた発起人会議が開かれ、会員の募集も行う考えです。 5月には、協会主催のPRイベント第1弾として、経ヶ岳を走るトレイルランニング大会を計画しています。 また、6次産業化商品開発事業で、学校給食のレシピをもとに、地域の農産物を使ったレトルトカレーの商品化に向けた試験的開発と販売を行うことが報告されました。 カレーは、2,000食を作り、事業費は86万円となっています。

272/(金)