-

県立高校入学志願者数第1回発表

来年度の県立高校入学志願者数の第1回調査結果が30日、発表された。

各募集定員は、今年度の定員などから算出された仮の数字。

辰野高校は普通科前期に45人、後期に69人。

商業科前期に22人、後期に30人が志願している。

上伊那農業高校は、生産環境科前期に49人、後期に62人。園芸科学科前期に42人、後期に48人。生物工学科前期に58人、後期に72人。緑地工学科前期に33人、後期に37人が志願している。

高遠高校は、普通科前期に71人、後期に96人。

伊那北高校は、普通科前期に130人、後期に283人。理数科前期に46人、後期に35人が志願している。

伊那弥生ヶ丘高校は、普通科前期に199人、後期に347人が志願している。

赤穂高校は、普通科前期に120人、後期に199人。

商業科前期に77人、後期に108人が志願している。

駒ヶ根工業高校は、3つの学科一括で、前期に65人、後期は89人となっている。

多部制の箕輪進修高校。普通I部に前期37人。

普通II部は、前期7人。普通III部は、前期3人が志願。

普通I・II・III部の後期は一括募集で69人。

工業I部は、前期9人、後期9人が志願している。

次回の志願者数調査の結果公表は、来年1月上旬を予定している。

また正式な募集定員は、来月2日に発表される予定。 -

9月の求人倍率0.37倍

ハローワーク伊那は、9月の上伊那の月間有効求人倍率が0.37倍だったと発表した。

7月から3ヶ月連続で増加したが、新規求職者数も増加していて、雇用情勢は依然として厳しい状況。

9月の上伊那の月間有効求人倍率は、0.37倍で、8月の0.34倍より0.03ポイント上昇した。

しかし、9月も県平均の0.40倍を下回っていて、県内では、上田の0.30倍に次いで2番目に低い地域となっている。

新規求人数は、756人で、8月に比べ5.1パーセント増加していますが、前の年の同じ時期に比べ、27.7パーセントの減、産業別では、医療・福祉を除くすべての業種で下回った。

一方、新規求職者数は、988人で、2ヶ月ぶりに900人台に増加している。

これは事業所の閉鎖による人員整理で数十人規模の離職者が出たためだという。

上伊那地域の雇用情勢は、3ヶ月連続して増加したものの、依然として0.3倍台と低迷していて、厳しい状況が続いている。 -

新型インフル ワクチン接種対象病院発表

長野県は29日、新型インフルエンザワクチンの一般来院の優先接種対象者にワクチン接種を行う医療機関を発表した。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内での対象病院は、伊那市38施設、箕輪町6施設、南箕輪村3施設。

接種は原則予約が必要で、予約開始時期は▽最も優先度の高い妊婦と基礎疾患がある人は11月2日▽1歳縲・歳の乳幼児は11月16日▽小学校低学年は12月2日▽1歳未満の小児の保護者は12月17日▽小学校高学年と中学生が12月後半から来年1月前半▽高校生と65歳以上の高齢者が12月または来年1月竏窒ニなっている。

県では、限られた数量のワクチンを円滑に接種できるよう、複数の医療機関に重複して予約をしないように呼びかけている。

ワクチン接種の対象医療機関などについて、詳しくは、伊那保健福祉事務所で相談に応じる。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内での対象病院は次の通り。

【伊那市】

下條医院、たけまつハートクリニック、新井耳鼻咽喉科医院、片桐医院、前沢眼科医院、中畑内科消化器科クリニック、医療法人保健同人会田中病院、中村クリニック、下島医院、古田産婦人科医院、春日医院、田畑内科医院、久保田皮膚科医院、医療法人伊那同心会天竜河畔医院、ふかさわ耳鼻咽喉科医院、樋代内科医院、池上医院、小坂産婦人科医院、木村内科医院、北原眼科医院、百瀬医院、清水耳鼻咽喉科医院、重盛医院、たかはし医院、松本医院、医療法人暁会仁愛病院、野沢医院、神山内科医院、滝小児科医院、長野県厚生連富士見高原病院附属みすず診療所、原内科消化器科医院、元の気クリニック、伊那市国保西箕輪診療所、酒井医院、医療法人春圭会春日医院、医療法人北原内科、伊那市国保長藤診療所、伊那市国保美和診療所

【箕輪町】

医療法人福島病院、上伊那生協病院、中川医院、箕輪町西部診療所、いくやま医院、箕輪町国民健康保険東部診療所

【南箕輪村】

市川内科クリニック、原胃腸科外科医院、長田内科循環器科医院 -

信州DC 観光名所を視察

長野県とJRがタイアップして全国から観光客を誘客する「信州デスティネーションキャンペーン」に向け、観光名所の視察が29日、伊那市高遠町で行われた。

JRグループや全国の旅行代理店の関係者18人が参加した。

視察旅行は県などが企画したもので、旅行代理店などに名所を紹介して旅行プランの参考にしてもらい、信州を訪れてもらうねらいがある。

視察は1泊2日で、上下伊那の名所を巡る。

このうち高遠町の進徳館では、伊那市の職員が、江戸時代から残るかやぶき屋根の建物で、学問所として使われていたことなどを説明した。

ある旅行代理店の営業担当者は、「個人向けプランに高遠城址公園周辺と温泉をからめたプランを提案したい」と話していた。

信州デスティネーションキャンペーンは、現在プレキャンペーン期間中で、本番は来年秋を予定している。 -

【カメラリポート】音訳ボランティアグループ「鈴音の会」

伊那市高遠町でマッサージ治療院を営む中山壌さん。

幼い時に病気で視力を失った。

耳を傾けているのは、「声の新聞」。 -

上伊那広域計画策定委員会

計画素案を審議

上伊那広域連合の広域計画の素案について調査審議する第1回広域計画策定委員会が28日、いなっせで開かれた。

広域計画策定委員会は、上伊那地域の一体的な振興、発展を目指す広域連合の計画について、調査審議する。

第1回のこの日は小坂樫男広域連合長から委員11人に委嘱状が手渡された。

また委員長には信州大学農学部の唐澤豊学部長が選ばれ、小坂連合長から計画について審議するよう諮問を受けた。

広域計画は平成12年度に第1次計画が策定され、5年ごとの見直しを行い、今回は第3次計画となる。

今回の計画は平成22年度から26年度までの広域行政の指針となるもので、ごみ処理や医療に関するものなど17分野に分かれている。

またこれまで広域計画に合わせて策定してきた、理想的な地域の将来像をまとめた上伊那地域ふるさと市町村圏計画については、国の方針により廃止となり、今後は策定しないとしている。

ただこれまでの、ふるさと市町村圏計画にある基本的な広域連携や基金の運用、ソフト事業などについては、継続するとしている。

今回の広域計画のうち医療問題では、効率的な運営とさらなる住民サービス向上のため、広域的共同処理が求められるものについて、必要に応じて調査研究組織を設けて研究するとしている。

また、ごみ処理では、既存の施設については維持管理など地元と連携をとりながら信頼関係を維持するほか、新ごみ中間処理施設については、早期に事業に着手できるよう取り組むとしている。

委員会は3回開かれることになっていて、12月末に答申する予定。 -

伊那谷経済依然として厳しい状況

上伊那地域の業況は、若干の改善がみられるものの、依然として厳しい状況が続いている。

アルプス中央信用金庫は、7月から9月の経済動向をまとめ発表した。

それによると、上伊那地域の業況については、好転企業割合から悪化企業割合を差し引いた数値がマイナス69.4と4月から6月の数値より8.6ポイント改善した。

業種別では、製造業がマイナス71.2、建設業がマイナス72.2、卸売業がマイナス72.7、小売業がマイナス63.4、サービス業がマイナス65.2、不動産業がマイナス66.7で、すべての業種でマイナス領域となっている。

4月から6月の調査と比べて製造業、小売業、サービス業で改善がみられた。

中でもサービス業の改善幅はマイナス83.3から18.1ポイント上昇しましたが、信金では、依然として全ての業種で深刻な状況に変わりはないとして、依然として厳しい状況が続いているものと見ている。 -

新ごみ中間処理施設建設

広域連合が地元区に11月末目途アセス同意依頼

上伊那広域連合は新しいごみ中間処理施設建設候補地の地元区となっている桜井区と北新区の区長に対し、アセスメント、環境影響評価の実施同意について、11月末日を目途に回答してもらえるよう依頼していたことが21日、分かった。

21日伊那市役所で開かれた記者会見で、明らかになった。

アセス実施の依頼について広域連合では、事業計画および候補地の最終的な判断材料になるとして、地元区の同意を得て実施したい竏窒ニしている。

また11月末日を目途とすることについては、「12月初旬に役員改選で次の区長が決まるため」としている。

これについて桜井区の鹿野博愛区長は、「そろそろ結論を出す時期だとは思う。今までの経過を区民に報告して、区として回答していきたい」。

北新区の倉澤松男区長は「意向に沿えれば良いが独断で決めるわけにはいかない。住民に諮ったうえで決めたい」とそれぞれコメントしている。

また11月末日を目途に回答できるかどうかは両区長とも「今のところ未定」としている。

広域連合では意向調査の結果、地元区のうち北新区の中の2つの常会で施設についての理解が進んでいないとして、近く説明会を開くことにしている。 -

年賀はがき到着

伊那市坂下の日本郵便局伊那支店に21日、来年用の年賀はがきが到着した。

伊那支店には、合計で755ケース、284万3千枚の年賀はがきが到着した。

これらの年賀はがきは伊那支店エリア内の28局に振り分けられる。

到着した年賀はがきのうち伊那支店で発売するのは、99万5千枚で昨年より7万8千枚多くなっているという。

種類は無地、絵入り、色つきがあるほか、ディズニーキャラクターの入った年賀はがきも人気を集めているという。

また全体の約6割がパソコンで印刷ができるインクジェット紙となっている。

年賀はがきは10月29日から発売開始となり、投かんの受付は12月15日から。

伊那支店では12月に入ってからの土・日・祝日にはアピタ伊那店で出張販売も行うという。 -

新型インフルの疑い

伊那市の伊那東小学校と伊那北小学校では、新型インフルエンザへの感染とみられる児童が規定数を超えたため学級閉鎖の措置がとられている。

学級閉鎖になっているのは、伊那東小学校の3年生4クラスのうち2クラス。

新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は、ひとつのクラスが32人中4人。

学級閉鎖期間は、20日から23日までとなっている。

また別のクラスも32人中4人が感染しているとみられ、学級閉鎖期間は21日から27日までとなっている。

伊那北小学校は、6年生2クラス中1クラス。

感染したとみられる児童数は35人中5人で、学級閉鎖期間は20日から23日までとなっている。 -

農商工連携で次世代農業を支える

農商工が連携して、次世代の農業を担っていこうとする取り組みが始まっている。

伊那テクノバレー地域センターは20日、次世代農業として注目されつつある「植物工場」について学ぶ講演会を開いた。

20日は商工業や農業の関係者などおよそ160人が集まり、農林水産省などの担当者が、植物工場の現状と課題を説明した。

植物工場とは、室内で野菜を栽培するもので、生育状況をモニタリングするなど、高度な科学技術で徹底管理し、安定的な品質と生産を可能にするもの。

不況の影響で工業の低迷が続く中、地域産業の支援をしている伊那テクノバレーでは、これまでに培った工業技術を、次世代の農業に生かせないかと考え、講演会を開いた。

講演会では、農林水産省の担当者が植物工場の現状を説明し、利点としては、天候に左右されず、安定的な生産が可能になることや地域の雇用確保につながることなどを説明した。

しかし、現状では露地栽培より2縲・倍多くコストがかかるため、「今後、普及するには、農商工連携の中で低コスト化の実現が不可欠」と話していた。

参加者からは「実際どこまで生産コストを下げられるのか」「政府からの財政支援は受けられるのか」などの意見が出された。

11月初めには、こうした取り組みを研究し、事業化を目指す「次世代工業化農業研究会」を発足させる予定。 -

リニア中央新幹線県民世論調査

BルートがCルート上回る社団法人長野県世論調査協会によると、リニア中央新幹線の県内通過ルートに関する質問に対し、伊那谷を通るBルートが、南アルプスを貫通するCルートを上回った。

調査は、9月2日から10月7日にかけ、県内の20歳以上の男女千人を対象に行い、男性319人、女性332人から回答があった。

「県内通過ルートについてどのように思うか」という質問に対し、県全体では伊那谷を通るBルートが47%、次いで南アルプスを貫通するCルートが33%だった。

4月に行った調査結果に比べ、Bルートは41・3%から5・7ポイント増加し、Cルートは21・7%から10ポイント余り増加した。

地域別でみると、上伊那はBルートが53・2%で、Cルートが38・7%だった。

南信のほかの地域では、諏訪ではBルートが67・6%、Cが21・6%、飯田・下伊那ではBルートが24・6%、Cが65・2%という結果になっている。 -

東京大阪間沿線経済団体リニア早期建設促進大会

第20回東京大阪間沿線経済団体リニア中央新幹線早期建設推進大会が15日、茅野市の茅野市民館で開かれた。

大会には、長野県や東京都、愛知県など沿線7都県の経済団体の関係者約1800人が参加した。

大会はリニア中央新幹線の早期実現に向け、沿線の経済団体が連携・協力していこうと平成2年から毎年開かれている。

長野県商工会議所連合会の加藤久雄会長は、「伊那谷を通るBルート実現へ向け県内が一枚岩となり問題解決していきたい」とあいさつした。

来賓として出席した村井仁長野県知事は、「実現には最も実りのあるルートが必要」と話し、地域振興の観点から、Bルート実現へ向け経済団体に連携強化を求めた。

JR東海の金子慎常務は、「早期着工に向け理解を頂きたい」とあいさつした。

今回の大会決議では、ルートや駅の建設について「地域と十分に調整を図るよう求める」との文言が新たに加えられ採択された。 -

水墨画県展

長野県水墨画協会が主催する第9回水墨画県展が15日から、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。

これは、県内各地区持ち回りで開かれているもので、今年は伊那市が会場となった。

県全体の240人から1人1点ずつ作品が寄せられ、審査の結果入選した180点が展示されている。

審査の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、箕輪町の小松平さんが伊那市長賞、箕輪町の泉澤好子さんが中日新聞社長野支局賞を受賞した。

水彩画県展では、さまざまな流派の作品が一堂にそろい題材や描き方の違う水墨画が楽しめるという。

この水墨画展は18日まで。 -

地域医療再生事業 上伊那医療圏選定される

地域医療の課題を解決するため、県が策定する事業を実施する「地域医療再生事業」に、上伊那医療圏が選定された。

これは13日、長野県庁で開かれた県医療審議会で報告され、了承された。

県内で厳しい医療環境にある上伊那と上小の2医療圏が選ばれた。

審議会で示された計画によると、上伊那では伊那中央病院、昭和伊南総合病院、辰野総合病院の公立3病院で新たに「公立病院運営連携会議」を設立し、3病院の将来的な経営統合を見据えて、機能分担と連携のあり方を検討する。

伊那中央病院は、第3次救命救急センターを担う病院と位置づけ、現在ある「地域医療センター」を一部拡充するほか、5年のうちに救命救急センターへの指定を目指す。

昭和伊南総合病院は、「地域医療支援リハビリテーションセンター」を整備し、2次救急から回復期を担う病院に、辰野病院も2次救急から回復期を担う病院として体制を整備する方針。

機能再生を推進するため、電子カルテなどによる診療情報を共有する地域連携ネットワークも整備するとしている。

そのほか、伊那中央病院に「内視鏡トレーニングセンター」を整備し、全国からトレーニング医師を受け入れ、医師不足の解消につなげたい竏窒ニしている。

これらの事業は国から25億円の補助を受け、5ヶ年計画で実施される予定。 -

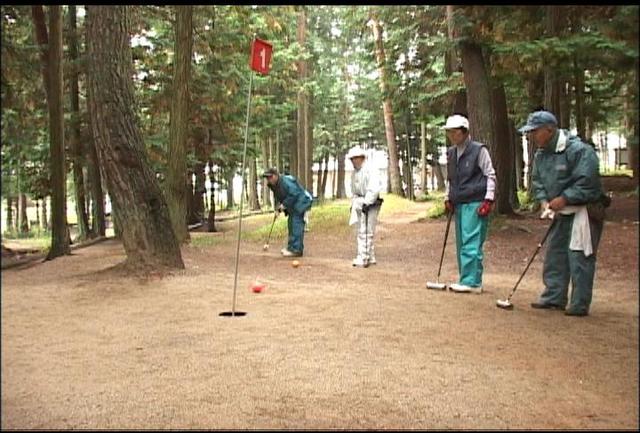

県知事杯マレット大会

第33回長野県知事杯争奪選手権マレットゴルフ大会が、6日、伊那市西箕輪のマレットパーク羽広で開かれた。

6日は、北信、東信、中信、南信の4つのブロックから、予選を勝ち抜いた209人が大会に参加した。

長野県知事杯は、年に1回、県全体の選手同士の交流を目的に、県マレットゴルフ連盟が行っている。

会場は、4ブロックの持ち回りとなっていて、今回は伊那市で行われた。

6日は、36ホール、パー144で競技が行われ、参加者は優勝目指し熱戦を繰り広げていた。

年に1度の大きな大会という事で、10日ほど前から羽広荘に泊まり込みで練習をしてきたメンバーもいるという。

大会の結果、男子優勝は、箕輪町の藤沢幸雄さん、女子優勝は、伊那市の有賀智世子さんとなっている。 -

消火通報コンクール

正しい消火器の使い方や正確な119番通報を身に付けてもらおうと、消火通報コンクールが9日伊那市営プール駐車場で開かれた。

コンクールは、伊那防火管理協会が開いていて、今年で18回目。

コンクールには、辰野町から伊那市までの事業所14チームが出場した。

2人一組で消火と通報をする消火器操法の部には、9チームが出場。

50秒の基準タイムでスピードと正確さを競った。

火災を発見すると1人が消火、1人が通報を担当した。

競技の結果、北山ラベスデガラシ隊が優勝した。 -

新型インフルで伊那北小・南原保育園が学級閉鎖

伊那市の伊那北小学校と南箕輪村の南原保育園では、新型インフルエンザへの感染とみられる児童、園児が規定数を超えたため、9日から学級閉鎖の措置がとられている。

学級閉鎖になるのは、伊那北小学校の3年生3クラス中1クラスと、南原保育園の未満児クラス。

新型インフルエンザに感染したとみられるのは、伊那北小学校の児童3人、南原保育園の園児1人と職員1人。

いずれも今日から学級閉鎖をしていて、期間は、伊那北小学校が16日まで、南原保育園が15日までとなっている。 -

民主党国会議員と市町村長が懇談

民主党の加藤学衆議院議員らと上伊那の市町村長との懇談会が9日、伊那市のいなっせで開かれた。

懇談会は民主党長野県総支部連合会から申し込まれたもので、民主党からは長野5区選出の加藤学衆議院議員と長野県連代表代行の羽田雄一郎参議院議員が訪れた。

懇談会は非公開で行われました。

小坂樫男伊那市長は、リニア中央新幹線について「Cルートありきの発言をしないでほしい」と話したが、加藤議員から返答はなかったという。

また、「153号バイパスなど公共事業の減額をしないでほしい」「地域医療再生計画を予定通りやってほしい」などの要望をしたという。 -

リニア決議案 県議会で可決

長野県議会9月定例会は、委員長報告・採決が行われ、9日閉会した。

リニア中央新幹線の整備促進に関する決議案は、採決の結果、賛成多数で可決された。

この決議案は、6月定例会に、伊那市選出の向山公人議員が、提出し、一部修正したもの。

決議案は、実質Bルートでの建設を求めるもので、「より多くの県民が利用でき、地域経済の活性化に寄与するルート」でリニア新幹線の整備を促進するよう主張している。

9日の本会議で、公共交通対策特別委員会の木下茂人委員長は、「委員会で慎重審査の結果、地域振興に資するリニア中央新幹線の整備促進に関する決議案は、案の一部を修正し、採択すべきものとした」と報告した。

採決の結果、共産党やトライアル信州、飯田市選出の議員が反対しましたが、賛成多数で可決した。

この結果をうけ、決議案を提出した向山公人議員は「長野県議会としての姿勢を、ここで改めて示す事が出来た。地域のみなさんと一緒に、県議会も一緒になって目標実現のために活動していきたい」と話していた。 -

森林税の活用現地を視察

県が昨年度導入した森林税の活用施策について住民代表の意見を聴く上伊那地域会議は、間伐した場所などを視察する現地調査を7日行った。

委員になっている地域住民や林業関係団体の代表などが参加し、伊那市の小黒川付近や南箕輪村の南原など4箇所を回った。

小黒川の上流には、青島区の区有林があり、そこで間伐された木材は、青島交流センターの柱などに活用されている。

現地調査終了後に開かれた意見交換会で、参加者からは、森林税の活用方法について里山の集約化や間伐の搬出への支援を求める声や、「間伐率の目標があるが、山により柔軟な先を見据えた目標設定が必要」などといった意見が出されていた。 -

新型インフルエンザなど感染予防研修会

新型インフルエンザの感染が広がる中、小学校や福祉施設などの関係者を集めた感染予防研修会が7日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれた。

上伊那の保育園や小学校、高齢者介護施設などの関係者約200人が集まり、感染症予防や新型インフルエンザの対策についての研修を受けた。

そのうち新型インフルエンザについては現在、「全国で非常に蔓延している状態」と話し、例年2月から3月には季節性のインフルエンザも流行するため、その頃に新型インフルエンザの感染がさらに拡大する危険性がある竏窒ニ説明した。

また年齢別では、65歳以上の感染者が少ない一方、5歳から24歳までの若い世代の感染者が多く、妊娠中の女性は一般の人より死亡するリスクが4倍も高いことを話した。

県内でも、学校や保育園などで集団感染が報告されていることから、「今まで以上に目を見張り感染拡大を防ぐことが大切」と話し、うがいや手洗いなどを徹底するよう呼びかけた。

また、感染が広がる前に、各施設で対応マニュアルを作成したり、マスクなどを準備しておくことが重要であると説明した。

また、会場の外には手洗いがきちんとできているかチェックできる機械も置かれ、参加者たちは、自分の手洗いがきちんとできているかを確認していた。 -

台風18号 8日に最接近

非常に強い台風18号は、8日上伊那地域に最も接近する見込みとなっている。

果樹など実りの時期だけに、JAでは、農家に対し出来る限りの対応をとるよう呼びかけた。

伊那市西箕輪羽広のりんご畑では、農家が収穫に追われていた。

重盛正さんは、2ヘクタールでフジなどのリンゴを栽培している。

信濃スイートは、若干早めだが、被害にあう前に収穫を急いでいた。

りんごオーナーもいるフジは、収穫には早すぎ、今収穫してもジュースにもならないため、あきらめた。

重盛さんの畑の半分はフジで、「台風相手ではしょうがない」と話していた。

長野地方気象台によると、台風18号は、このまま北上を続けた場合、県内を通過する可能性が高いとみていて、時間は、午前6時から正午にかけてという。

気象台では、秋雨前線も活発化するため、雨にも十分な警戒が必要と注意を呼びかけている。

なおJR飯田線は、8日の始発から安全の確保が確認されるまで運転を見合わせることにしている。

伊那バスでは、通常運行を予定しているが、状況により対応を検討するという。

また伊那市は、台風の接近に伴い、8日は市内の全保育園を休園する。

箕輪町と南箕輪村は休園しないが、安全確保のため、なるべく登園しないよう呼びかけている。

また、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校、高校は、すべて休みとなっている。 -

ごみ組成調査発表

5年ぶりに行われた上伊那のごみの組成調査の結果がまとまった。

燃やせないごみに含まれる、資源化が可能なごみの割合が大幅に削減されるなど、ごみの分別状況が改善されていることが分かった。

これは、6日開かれた、ごみ処理基本計画推進委員会で、上伊那広域連合が報告したもの。

調査はH16年以来、5年ぶりに行われた。

今年6月と7月に上伊那8市町村のごみステーションに出された家庭ごみをサンプルとして抽出し、紙類やプラスチック、金属など24項目に分けて、それぞれの割合を調べた。

その結果、燃やせるごみについては、前回43%を占めていた生ごみの割合は、今回は38%と、5ポイント削減された。

これについて広域連合では、各市町村が行っている、生ごみ処理機の補助事業が一定の効果をもたらしたとみている。

燃やせないごみについては、資源化可能なごみの割合が、前回の52%から28%と大幅に削減され、住民のごみの分別に対する意識が向上したとみている。

これらの調査結果は、ごみの減量化施策に反映させる他、ごみ処理基本計画見直しの資料として活用することになっている。 -

食育フェスティバル開催

食について考える「食育フェスティバル」が4日、伊那市の県伊那文化会館であった。

これは、国や県、JA、食育推進団体などでつくる「長野県食育推進会議」が食育を推進しようと企画したもの。毎年県内各地で開催しており、伊那市での開催は今回初めて。

この日は講演会や活動発表などがあり、活動発表では、伊那市内の保育園などで食育活動をしている「おいし伊那食育応援団」のメンバーが、普段、保育園などで披露している食育劇を披露した。

また今年は、地元の中学校で実際に給食に出されているメニューを味わってもらおう竏窒ニ、300食分のお弁当を配布した。

訪れた人たちはお弁当を手にすると、早速その味を楽しんでいた。 -

【カメラ・リポート】信州デスティネーションキャンペーン プレイベント10月から始まる

長野県とJRがタイアップした大型観光キャンペーン信州デスティネーションキャンペーンが来年の秋実施される。

来年の本番を前に、今年10月から、キャンペーンのプレ企画が、県内各地で予定されている。

キャンペーン期間中は全国のJRの駅や列車内にポスターが張り出されるなど、全国に信州の魅力を発信し、誘客を図る。 -

8月の有効求人倍率0.34倍

ハローワーク伊那は2日、8月の上伊那の有効求人倍率が0.34倍だったと発表した。

求人倍率は7月に続き、2カ月連続で増加したが、ハローワークでは、求職活動を辞める人も増えていると見ていて、雇用情勢は依然として厳しい状況という。

8月の上伊那の月間有効求人倍率は0.34倍で、前の月の0.3倍より0.04ポイント増加した。

依然、県平均の0.38倍を下回っているが、7月に続き2カ月連続での増加となった。

企業の求人数に大きな変化はないが、職を探す求職者数は大幅に減少していて、8月の有効求職者数は、前の月の5502人より470人少ない5032人となった。

このことから、8月の有効求人倍率は、求職者数が少なくなったことで回復に転じたことになる。

しかし、実際に職に就いた人の数は216人しかおらず、ハローワーク伊那では「一端職探しから離れる人も増えてきているのではないか」と見ている。

また、「前に比べて需要が出てきているのは確かだが、期待したほどの回復につながっていない。今後は、人を雇う余裕が出てくる会社と、経営を維持するのが精一杯な会社とに二極化していくのでは」と話している。 -

「信州デスティネーションキャンペーン」

プレ期間PR

長野県とJRがタイアップして、全国から観光客を誘客しようという「信州デスティネーションキャンペーン」のプレ期間が、1日から始まり、県内各地で一斉PRが行われた。

このうち、伊那市ますみヶ丘のグリーンファームでは、県と市の職員が、来店者にパンフレットを手渡していた。

信州デスティネーションキャンペーンのプレキャンペーン期間中は、全国のJR各駅に、長野県をPRするポスターなどが張り出されるほか、県内各地でさまざまなイベントが用意されている。

この日は、パンフレットに興味を持つ人も多く、職員に質問したり、何冊も求める人の姿もあった。

なお、デスティネーションキャンペーンの本番は、来年の秋を予定している。 -

ふるさと市町村圏セミナー

全国ふるさと市町村圏研修セミナーが、伊那市内で開かれている。

ふるさと市町村圏は、市町村で構成する広域的な組織で、全国に90近くある。

今回は、そのうち北海道から鹿児島まで、20の都道府県の40団体から140人ほどが参加した。

セミナーは、全国各地持ち回りで開かれていて、今年は自然を生かしたふるさとづくりをテーマに、伊那市を会場に開かれた。

セミナーでは、伊那食品工業(株)会長の塚越寛さんが講演した。

22年前、現在の西春近に会社を移転した際に、それまで生えていた松などの植物をそのまま活かした工事を行ったことに触れ、「効率を考えれば、更地にしたほうが簡単だが、開発は地域作り。今では、残した樹木が敷地に潤いを与えている」と話していた。

セミナー参加者は2日、かんてんぱぱガーデンや、箕輪町の赤そばの里などを視察する。

なお全国で市町村合併が進み、広域圏を構成する必要のない地域が多くなったため、ふるさと市町村圏で組織する全国協議会は来年3月に解散する予定。 -

南箕輪村死亡事故ゼロ1000日達成

南箕輪村は、平成18年12月に交通死亡事故が発生して以来、千日間死亡事故ゼロを達成した。

29日は、伊那合同庁舎で表彰式が行われ、宮坂正巳上伊那地方事務所長から、南箕輪村の唐木一直村長に賞状が送られた。

南箕輪村が死亡事故ゼロ千日を達成したのは9月11日で、平成16年8月以来5年ぶり。

表彰を受け唐木村長は、「今年は交通事故が増えている。表彰を機に、さらに死亡事故ゼロを継続できるよう努力していきたい」と話していた。

なお、死亡事故ゼロの継続日数は、昨日現在で伊那市が47日、箕輪町は1111日、南箕輪村は1017日となっている。

1812/(木)