-

信州の老舗264社を公表

長野県は、長野県百年企業、信州の老舗表彰の受賞企業264社を公表しました。 上伊那は、15社、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の3市町村では、8社です。 伊那市では、5社が決定しました。 伊那市高遠町の合資会社赤羽菓子店は、1897年明治30年創業です。 代表する菓子は高遠まん頭。 鉾持神社参道で売り出したのがはじまりとされています。 社長の赤羽敏さんは、和菓子製造一級技能士で、経営だけでなく技術にこだわり続けています。 伊那市東春近の沢渡木材株式会社は、1895年、明治28年創業です。 安く売るのではなく、確実な良い商品を安く売れる組織を目標に国内外の大手製材工場から直接仕入れています。 長野県産材の販売にも力を入れています。 伊那市高遠町上山田の株式会社仙醸は、1866年慶応2年の創業の酒造メーカーです。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内での受賞企業の中では最も歴史があります。 伊那谷産米を使い南アルプスの伏流水を使い杜氏でなく常勤社員による酒造りを行っています。 伊那市荒井の株式会社フォトスタ・トゥエンティーワンは、1913年、大正2年創業です。 西町には、風の丘デュボンタンがあり、写真部門、ビデオ部門、フォトデザイン部門があり、豊科や松本などでも事業展開しています。 合資会社宮島酒店は、1911年、明治44年創業です。 スペックよりも安心・安全にこだわった酒づくりをしています。 酒米は、すべて無農薬、減農薬の契約栽培米を使っています。 全量無農薬栽培の米による酒造りを目指しています。 箕輪町では、2社が決定しました。 松島にある株式会社カネカは、1897年、明治30年創業。 燃料、金物販売を行ってきました。 現在は、台所やトイレ、風呂の水回りにも力を入れています。 松島仲町の有限会社金星製菓舗は、1886年明治19年創業。 こしたか万十、くるま菓子の伊那の渓谷が人気商品です。 古くから伝わるヒノキの梁がその歴史を物語っています。 南箕輪村では、1社が決定しました。 神子柴にある株式会社プリンティアナカヤマは、1913年大正2年創業。 伊那に電気が供給され電車が通った年に伊那市旭町で活版印刷業中山印刷所を創業。 上伊那の草分けとして発展しました。 現在は、オンデマンド印刷機を増設し名刺からポスターまで小ロットに対応しています。 表彰式は、11月28日に松本市で行われます。

-

来年の年賀はがき 販売はじまる

来年の年賀はがきの販売が30日から全国一斉にはじまりました。 このうち伊那市坂下の伊那郵便局でもまとまった枚数の年賀はがきを買い求める人の姿が見られました。 来年の年賀はがきは、スマートフォンをかざすと人気キャラクターの動画を見ることができるものなど合わせて9種類です。 いつも初日に訪れるという市内の女性は「毎年初日に買っています。今日から書き出します」と話していました。 年賀はがきの受け付けは12月15日から始まり、郵便局は、元日に届くためには12月25日までに投かんしてほしいと呼びかけています。 伊那郵便局では今年、去年より1万4千枚多い62万2千枚の販売を予定しています。

-

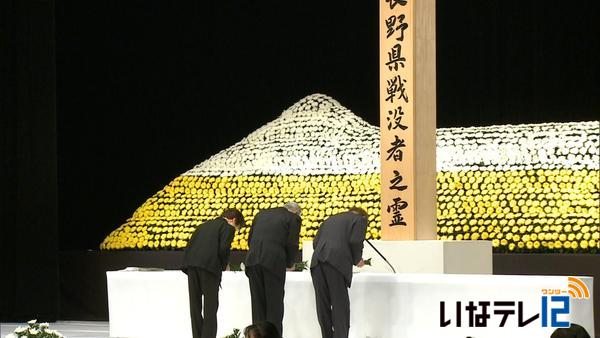

長野県戦没者追悼式

長野県戦没者追悼式が、23日伊那市の伊那文化会館で行われました。 23日は、戦没者の遺族など900人ほどが県内全域から参加し、戦没者の霊を弔いました。 式では、午前10時の時報とともに、1分間の黙とうをささげました。 初めに、阿部守一長野県知事が「69年の歳月が過ぎ去ったが、過去の歴史と真摯に向き合い、悲惨な戦争の記憶を風化させることなく、若い世代に引き継いでいく必要がある。心豊かに暮らせる長野県づくりにつとめたい」と式辞を述べました。 また、県遺族会の桜井眞会長が、「何年経とうと深い悲しみと追慕の念は募るばかり。日本を取り巻く安全保障情勢は厳しくなっているが、武力によらない外交による解決を強く望みます」と追悼の言葉を述べました。 参列者の代表が壇上に上がり、5万5千人余りの戦没者に献花していました。 長野県では、毎年この時期、平和への思いを新たにするため、追悼式を行っています。

-

東京都立葛飾野高校 ますみヶ丘平地林で森林整備を体験

奉仕活動の授業の一環で伊那市を訪れている、東京都葛飾区の葛飾野高校の生徒は、23日、ますみヶ丘の平地林で、森林整備を体験しました。 森林整備を体験したのは、東京都にある葛飾野高校の1年生320人です。 葛飾野高校は、伊那市を中心に活動しているNPO法人伊那谷森と人を結ぶ協議会と「森林(もり)の里親協定」を結んでいます。 協定に基づく森林整備体験は今年で3年目になります。 奉仕活動を通じて、森林保全と環境との関係を学ぼうと伊那市を訪れました。 生徒らは、協議会のメンバーに教わりながら、藪の除伐を行いました。 協議会メンバーは、なるべく根元から切り倒す事などをアドバイスしていました。 24日は、除伐した木を運び出す作業をする事になっています。

-

中学生ロボットコンテスト 南信大会

中学生ロボットの南信1位を決める中学生ロボットコンテスト南信大会が12日、伊那市の創造館で開かれました。 大会は、中学生の創造力を高めようと開かれていて今年で11回目になります。 大会には、南信地区を中心に、6校、23チームが参加し、予選リーグと決勝トーナメントが行われました。 ルールは、ガムテープの芯でできたアイテムを縦90センチ、横45センチのエリアに運び、その上に屋根となるCDを重ねると得点になります。 さらに、その上にアイテムなどを積み重ねると高得点になります。 決勝トーナメントには女子チームの姿もあり、上手にロボットを動かして、勝利をおさめ喜んでいました。 決勝戦では、伊那市の東部中の「宅急便」が、ロボットの操作で苦労する中、辰野中の「欅11号」は確実にアイテムを積み上げ、優勝しました。 11月には、千曲市で県大会が開催されることになっています。

-

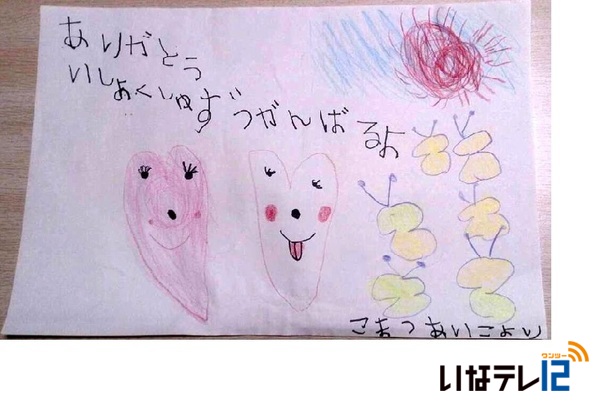

あいこちゃん 目標額達成 心臓移植へ

諏訪市の小学1年生、小松愛子ちゃんのアメリカでの心臓移植をめざして活動しているあいこちゃんを救う会は17日、募金額が目標金額に達したことをホームページで報告しました。 この日までの募金額は、2億2,743万2,291円となり、目標である2億1,000万円を達成することができたということです。 救う会は、「記者会見後、1か月半というスピードで目標を達成できたのは、皆様方のご理解とご協力のおかげです。」とコメントしています。 救う会は今後も、あいこちゃんの未来に向けて、精一杯応援していきたいとしています。

-

リニア中央新幹線 工事着工認可

太田明宏国土交通大臣は2027年に東京、名古屋間での開業を目指すリニア中央新幹線の工事着工を17日認可しました。 リニア中央新幹線は東京、名古屋の間をおよそ40分で結ぶもので2027年の開業を目指しています。 線路の延長は285キロメートル工事費はおよそ4兆円、車両費などを含む総工事費は5兆5千億円を見込んでいます。 JR東海では工事認可を受け「日本の大動脈輸送の二重化を実現するプロジェクトが建設の段階に入っていく。安全と環境、地域との連携を重視して早期実現に向けて取り組んでいく」としています。 上伊那広域連合の白鳥孝連合長は「伊那谷にとって新たな時代への第一歩が具体的に動き出すことになるので大いに期待する。JRに対しては工事に際して残土運搬など大きな影響を与える事項もあるので関係住民や自治体に十分な説明をすると同時に環境への影響を最小限にする努力をするなど地域の理解を得ながら工事を進めるよう強く要望する」とのコメントを出しています。

-

最後の同窓会

旧制伊那中学校、今の伊那北高校を1945年に卒業した同窓生でつくる四卒会は、10日から11日にかけて最後の同窓会を開いています。 太平洋戦争まっただ中の当時、本来なら5年で卒業するところを1年繰り上げられて4年で卒業したことから同窓会を四卒会と命名しました。 卒業以来、30周年を初回にほぼ10年刻みで記念事業などを行ってきました。 四卒会は、154人のうち約60人が存命で、年齢は、86歳、87歳と高齢になっています。 卒業から69年。 今回最後の同窓会には、25人が参加し、学生時代に通った旧上伊那図書館を見学しました。 四卒会のメンバーは、1941年昭和16年に旧制伊那中学校に入学。 その年の12月太平洋戦争がはじまりました。 1・2年生のころは農業を、3・4年生のころは、陸軍伊那飛行場づくりの勤労奉仕で勉強はほとんどできなかったということです。 卒業式は、学徒動員先の辰野町の芝浦タービンで行われました。 高齢化により、全体での集まりは、今回が最後となりますが、事務局長の春日さんは、「四卒会の絆は永遠だ」と話します。 参加者たちは、このあと伊那北高校を訪れ、昔とは違う母校の姿に時代の移り変わりを感じ取っている様子でした。

-

南ア 塩見小屋宿泊棟完成

伊那市が建設を進めていた南アルプス塩見岳の山小屋、塩見小屋の宿泊棟が9月末に完成しました。 新設された宿泊棟は、木造平屋建てで、延床面積は46平方メートルです。 内装には、ヒノキや杉などが使われています。 完成しましたが、利用できるのは、もう一つの宿泊棟が完成してからで、再来年の予定です。 もう一つの宿泊棟は、来年度着工予定で、現在ある建物の取り壊しが始まりました。 食堂も兼ねる建物で、来年秋の完成をめざします。 標高3000メートル付近にある塩見小屋は、1962年に建設されましたが、風雨により倒壊。 1976年に当時の長谷村帰属の小屋として再建されましたが、それから40年近くが経ち、老朽化が進んでいました。

-

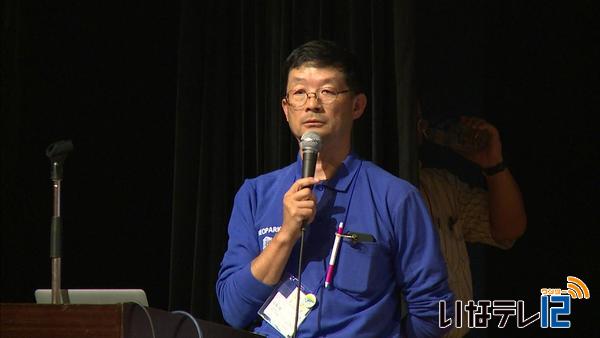

御嶽山噴火 ジオ大会参加者がいち早く報告

28日にいなっせで行われた日本ジオパーク南アルプス大会のパネルディスカッションで、九州大学地震火山観測研究センターの松島健准教授は、御嶽山の噴火について、予知は難しかったと話しました。 松島さんは、ジオパーク大会に参加するため、島原半島ジオパーク協議会の一員として伊那に来ていました。 噴火直後の27日、開会式会場の伊那文化会館から木曽に向かい、現地災害対策本部で情報を収集しました。 28日午後にいなっせで行われたパネルディスカッションの会場で、噴火は水蒸気爆発で予知は難しい状況だったと参加者に話しました。 気象庁火山噴火予知連絡協議会は、28日夜、噴火は水蒸気爆発だったことや前兆を把握することは困難とするなどの見解をまとめています。

-

東部中にタカトオコヒガンザクラ

伊那市の東部中学校は、東日本大震災被災地の宮城県高砂中学校に贈ったものと同じタカトオコヒガン桜の苗を2本、校門脇に26日植樹しました。 東部中学校の文化祭、すず竹祭の中で、全校生徒が参加して行われました。 今回も高砂中とインターネット回線を結び、お互いの画像でやりとりしました。 今回東部中が植えたのは、高砂中に贈った苗と同じ場所からもってきた6年生のタカトオコヒガンザクラです。 各学年の代表者や来賓が植樹しました。 記念碑の序幕も行われ、輝(ひかり)と虹(かけはし)の文字が現れました。 今回植えた2本の桜の名前で、東部中が考え、高砂中に書いてもらったものを石に刻みました。 東部中は、平成24年11月に2本のタカトオコヒガン桜を高砂中に贈っています。 希望と書いてあかり、未来と書いてみちの名がつけられました。 式の最後には、桜宣言を両校の生徒会長が読み上げました。 桜宣言は、「震災から学んだことを後世に伝えるためにさくらプロジェクトを未来につなげる。復興への「みち」を照らす「あかり」となるように祈り続け、私たちの心の「ひかり」の「かけはし」となることを信じ絆を深めていくことを誓う」と記されています。

-

あいこちゃんに心臓移植を

諏訪市の小学1年生、小松愛子ちゃんのアメリカでの心臓移植をめざして活動しているあいこちゃんを救う会は、26日伊那市役所で記者会見を開き、支援と協力を呼びかけました。 26日はあいこちゃんの両親小松勉さん・麻耶さん夫妻と救う会代表の笠原博人さんが、報道機関を通じて支援と協力を訴えました。 諏訪市の小松愛子ちゃんは、今年2月に劇症型心筋炎を発症し、現在信州大学医学部付属病院に入院しています。 心臓移植でしか助かる道はなく、今は、人口心臓で小康状態を保っていますが、脳こうそくなどを引き起こす可能性も高く、一刻も早い移植手術が必要とされています。 国内でのドナーは極めて少なく、海外での移植に頼らざるを得ない状況の中、国内の医師らの協力でアメリカコロンビア大学病院での受け入れが実現しました。 しかし、手術費用は、150万ドル、1億6,000万円、術後の通院費用など含めると2億1,000万円が必要で、救う会では、9月2日から募金活動を始めています。 26日現在、7千189万円が集まっていますが、11月初旬の渡航までにあと1億4,000万円が必要です。 あいこちゃんを救う会は、父勉さんの友人14人で組織していて、募金活動を行っています。 会では、ボランティアスタッフや募金への協力、募金箱を設置してくれる企業や商店などを求めています。

-

ドイツ在住 加藤夫妻の作品展

ドイツ在住で彫刻家の加藤邦彦さんと、画家の妻、温子さん夫妻の、「ふたつの世界」の作品展が20日から、信州高遠美術館で開かれています。 オープニングセレモニーには加藤さん夫妻を初め、関係者およそ100人が集まりました。 二人は共に、愛知県出身で愛知県立芸術大学卒業後、1976年にドイツに移住し、自然をテーマに作品を制作しています。 2009年には、二人揃って外務大臣表彰を受賞し、国内外で活躍しています。 彫刻家の邦彦さんは石彫と木彫を専門としていて、「生き物」などの立体作品を制作。 画家の温子さんは、自然界の様々な形を絵画にしています。 会場には、高さ2mを超える大きな木彫作品や壁に掛ける石版画など123点が並んでいます。 作品展「ふたつの世界」には、二人の世界観と、日本とドイツの文化の繋がりを表現したいの思いが込められているということです。 セレモニーで松田泰俊伊那市教育委員長は「日本とドイツの架け橋となる二人の作品展を、伊那市で開くことができて嬉しい」と感謝していました。 加藤邦彦さんと、温子さんの作品展「ふたつの世界」は、10月29日まで、信州高遠美術館で開かれています。

-

若手作家公募個展「トライアル・ギャラリー2014」

本格的な美術展示ホールで個展を開く機会を若手作家につくろうと伊那文化会館が初めて企画した展示会「トライアル・ギャラリー2014」が開かれています。 伊那文化会館の美術展示ホールを3つのエリアに分け、3人の作家が個展を開いています。 松本市在住の小林務さんは日本画を、岡谷市在住のtagirukaさんは建築物をモチーフにしたアクリル画などを展示しています。 伊那市在住の伊藤真一さんは陶器を展示しています。 サイズの違う皿を配置し色づけをしてから焼いた「渦巻く皿」。 似ているようで、色、形が全て異なる100個の急須「百急須」。 急須のふたを並べる事で全体で1つの世界を表現した「神経衰弱」 伊藤さんはこれまで、日用使いができる作品を展示し販売するスタイルの個展を開いてきましたが、芸術に重きを置いた個展は初めてです。 伊那文化会館の若手作家公募個展「トライアル・ギャラリー2014」は、23日(火)まで開かれていて、21日(日)には、3人の作家が作品の解説をするギャラリートークが行われる事になっています。

-

商業地22年連続下落

長野県は、7月1日現在の県内の地価を公表しました。 全体では、住宅地は18年連続、商業地は22年連続の下落となりましたが、下落幅は前年より縮小しました。 県内77市町村399か所で調査が実施され、林地を除く385地点のうち、前年より上昇したのは5地点、横ばいが25地点、下落が384地点でした。 地価公表は、指標となる価格を提供し適正な土地取引が行われるよう調査が行われています。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内市町村の平均変動率は、伊那市がマイナス1.6%、箕輪町がマイナス2.9%、南箕輪村がマイナス1%で、それぞれ前年より下落しましたが、下落幅は縮小しました。 地価は1平方メートル辺りの標準価格です。 放送エリアの商業地で下落幅が大きかった地点は、伊那市山寺駐車場付近が、去年の4万9200円より3.7%下落し4万7400円、箕輪町のイオン箕輪店付近で、去年の3万6500円から3%下落し3万5400円、南箕輪村神子柴のクスリのサンロード南箕輪店付近が、去年の2万8400円から3.9%下落し、23700円となっています。 なお、県内で上昇したのは軽井沢町の5地点のみですが、横ばいは去年の4地点から25地点に増えています。

-

リニアで地域振興 交通網整備確認

リニア中央新幹線整備を地域振興に活かすための検討会議、伊那谷自治体会議が17日、飯田市の飯田合同庁舎で開かれました。 会議は、上下伊那の市町村長や、県、国などで組織し、リニア新幹線整備で地域の活性化を図る為、課題解決に向けた政策の立案を行います。 今回は長野県庁と飯田合同庁舎をインターネット回線で結び、阿部守一長野県知事も参加しました。 会議では、牧野光朗飯田市長が、「リニア駅周辺整備基本構想」について、飯田市の取り組みを紹介しました。 また、地域振興や広域交通の拠点となるリニア駅について、意見交換が行われました。 白鳥孝伊那市長は、「乗降客を増やすために、政策を各地区ではなく、伊那谷をひとつとして考えて取り組む必要がある。それには、交通網の整備が不可欠」と話しました。 平澤豊満箕輪町長は、「地域振興で観光や産業を考える前に、まずは国道153号のリニア駅へのアクセスが最優先」などと話しました。 阿部知事は、「JR、高速道路、アクセス道路など、駅への連結という課題が見えた。県としては伊那谷が目指す具体的な方向性がまとまれば、積極的に取り組みたい」と課題も投げかけました。 リニア中央新幹線は2027年に東京、名古屋間での開業を目指しています。

-

宮下一郎氏 財務副大臣に

長野5区選出の衆議院議員、宮下一郎さんは、4日の臨時閣議で、財務副大臣に決まりました。 副大臣室で自身で撮影してもらった抱負をご覧いただきます。 「現在の日本は、地方創生と経済再生、社会保障の安定化と財政再建など難しい課題に同時に取り組まなければならない状況にあるが、与えられた責務に全力で取り組んでいく覚悟です」と話しています。 宮下さんは、当選3回、町村派所属で、2007年8月には、第1次安倍内閣(改造)で財務政務官に就任し、約1年間務めています。 去年10月からは、自民党金融調査会の事務局長をつとめました。

-

地域おこし協力隊 宗京さん任命

静岡県出身の宗京裕祐(むねきょうゆうすけ)さんが、伊那市の地域おこし協力隊として採用され1日、伊那市役所で任命式が行われました。 宗京さんは現在36歳。 静岡県出身で、東京の証券会社に勤務後、沖縄県石垣島で民宿を経営するなどの経歴を持っています。 地域おこし協力隊は伊那市の魅力を発信し地域活性化に取り組む人を市が4人募集したものです。 これまで3人が任命され宗京さんは最後の1人です。 伊那市では今年1月から2月にかけて公募を行いましたが、農業振興の適任者が見つかりませんでした。 6月に再度公募したところ、3人の申し込みがあり、農業に対する意欲や自分なりの考えが明確だったことなどから、宗京さんを選んだということです。 宗京さんは、伊那市高遠町の農業法人山室と一緒に農業振興に関する活動をし、自身も就農するということです。 宗京さんは伊那市に移住していて契約は1年ごとの更新で最長3年間となっています。

-

大町市教委が新山小見学

来年度から特認校の開校を目指す大町市の教育委員会や地域住民が28日、小規模特認校に指定されている伊那市の新山小学校を視察しました。 28日は、大町市の教育委員会や、地域住民など45人が、新山小学校を訪れ、教室の大きさや配置、授業の様子などを視察しました。 小規模特認校の先進地である新山小学校で、どのような取り組みが行われているのかを知るために視察が行われました。 新山小学校は、平成20年に市内全域から通うことができる小規模特認校に指定され6年目となります。 自然が豊かな環境を活かすとともに、現在全校で児童数が30人という小規模できめ細やかな教育を目指しています。 大町市では、八坂地区と美麻地区の2地域の小中学校を来年度から特認校に指定します。 八坂小学校は50人、中学校は30人、美麻は小中一貫校で、80人ほどが在籍しています。 特認校の実施を前に、参加者は、子ども達の様子を見たり、関係者から話を聞いて理解を深めていました。 懇談会では、学校関係者などから、特認校の様子が紹介されました。 参加者からは、「特認校としてスタートするのに不安もあったが地域力がある場所であれば個性的な子ども達を受け入れ、育てていけることがわかった」などの声があがっていました。

-

鈴木勲ジャズライブ

ジャズ界の第一人者として50年以上もベースを弾き続けている、ベーシストの鈴木勲さんのスペシャルライブが26日、箕輪町松島の、ジャズ&アート、カフェプラットで開かれました。 鈴木さんは、1970年に渡米しジャズメッセンジャーズの一員として活動し、ジャズ界の第一人者と言われています。 現在は、若手ミュージシャンを育てながら、自身も感性を磨き続けているということです。 会場には、40人程のジャズファンが集まり、聞き入っていました。

-

箕輪中学校にタブレット端末導入

箕輪町教育委員会は情報通信技術を活用した学力育成事業として27日、タブレット端末140台を箕輪中学校に導入しました。 この日は、箕輪中学校の各学年代表が、平澤豊満町長からタブレット端末を受け取りました。 これは長野県が推進する、情報通信技術、ICTを活用した学力育成事業の一環として、箕輪町教育委員会がおよそ2,400万円をかけて行ったものです。 箕輪中学校は、平成25年度に県内の中学校では唯一、モデル校に指定されています。 町教育委員会では、タブレットを活用して、個々での判断能力や、共同学習、基礎学力アップにつなげていきたい考えです。 平澤町長は、「皆さんが大人になる頃はICTの活用が当たり前な社会になっている、しっかり活用して欲しい」と話していました。 町教育委員会は、「指導する教師のスキルも上げていき、必要なアプリなどを積極的に活用していく」ということです。 県では、箕輪中学校から情報を収集して、県内の小中高校のICT整備に役立てるとしています。

-

学力テスト結果校名公表せず

文部科学省が4月に行った全国学力テストの結果が25日、各自治体の教育委員会に報告されました。 伊那市教育委員会では学校名を明らかにした結果の公表は行わないことが確認されました。 25日は伊那市役所で教育委員会定例会が開かれ小学6年生と中学3年生を対象にした全国学力テストの調査結果の公表の仕方について確認されました。 市教育委員会ではこれまで同様、学校名を明らかにした調査結果の公表は行わないこととしています。 また具体的な点数の記載や全国、県との直接的比較をせず、文章的表現で公表することとしています。 これについて市教育委員会では、調査結果の公表は学校の序列化や過度な競争につながるおそれがあるためとしています。 全国学力テストの結果については各教育委員会の判断で学校名を明らかにした調査結果の公表を行うことは可能とされています。 箕輪町教育委員会では各学校で結果を分析し文章的表現で傾向などについて保護者に説明するとしています。 南箕輪村教育委員会では各学校ごとの対応とし点数ではないかたちで保護者に説明するとしています。

-

高校生が「未来の社会」考える2泊3日の合宿

県内外の高校生が集まり、未来の社会について考える2泊3日の合宿が、伊那市の知立市野外センターで22日から始まりました。 これは、「10年後の未来社会」がどうあるべきかを全国の高校生が考え、お互いの意見を主張できる場を設けようと、上伊那の高校生や社会人でつくる「ゆるっと赤シャツワークショップ」のメンバーが初めて企画しました。 この日は、静岡県と新潟県から、また地元の高校生10人が参加しました。 イベントでは、教育関係者や企業経営者などによるプレゼンテーションが行われました。 伊那商工会議所の川上健夫(かわかみ たけお)会頭は、「人生の中で良いライバルを見つけ、切磋琢磨しながらお互いに成長できる人生を歩んでください」と話しました。 23日はグループ討論を行い、地域の人を招いてそれぞれの意見を発表する予定です。

-

この夏2回目の夏季食中毒注意報発令

長野県はこの夏2回目の夏季食中毒注意報を全県に発令しました。 長野県は20日から22日までの3日間、全県に夏季食中毒注意報を発令しました。 現在気温、湿度ともに高い気象条件が続いており、食中毒の原因になる細菌が非常に増えやすくなっているとしています。 食中毒防止対策として、手洗いや、調理器具の消毒、調理の際の十分な過熱などを呼びかけています。 今年度県内では7件の食中毒が発生していて、患者数は1,166人となって

-

伊那西新体操部 インターハイ成績報告

伊那市の伊那西高校新体操部は、東京都の国立代々木第一体育館で開かれた、インターハイに長野県の代表として出場し、個人総合2位。団体戦3位でメダルを獲得しました。 この日はインターハイでの成績を全校生徒に報告しました。 インターハイには全国から県大会を勝ち抜いた48校が参加しました。 個人総合はフープとボールで競われ、伊那西高校2年生の猪又涼子さんがフープで2位。ボールで3位。 県勢初となる総合2位に輝きました。 団体戦は5人一組でクラブを使った演技で競い、こちらも県勢初となる、3位に輝きました。 チームは唯一の3年生、桑澤笑未莉部長がチームをまとめました。 伊那西高校新体操部は個人総合の猪又さんが2年生、団体戦のメンバーは5人中、3人が1年生と若いチームです。 伊那西高校新体操部の橋爪みすず監督は「結果も大事にしながら、心の成長を目標にこれからも上を目指す」と話していました。

-

広域的な行政課題研究の組織設立

上伊那広域連合議会と南信州広域連合議会は「県庁機能のあり方」など行政課題について研究する組織を設立しました。 今後は木曽広域連合議会も加え広域的な課題について対応していく考えです。 11日はそれぞれの議長をはじめ8人が伊那市役所に集まり組織や検討方法などについて意見を交わしました。 組織の名称は2広域連合議会行政課題研究会とし木曽が加わった場合は3広域連合とします。 研究会は広域連合議会の全議員をメンバーとし当面の検討課題として「県庁機能のあり方」を取り上げ担当部会を設置することが決まりました。 また会長には南信州広域連合議会の林幸次議長が副会長には上伊那広域連合議会の伊藤泰雄議長が選ばれました。 研究会では「県庁機能のあり方」について平成27年度末を目途に検討を行うほか、リニア開通など広域的な行政課題に対応していきたいとしています。

-

全県に夏期食中毒注意報

長野県はこの夏はじめての夏期食中毒注意報を全県に発令しました。 県では気温・湿度とも高く食中毒の原因となる細菌が増えやすくなっているとして注意を呼びかけています。 県では4日から6日までの3日間全県に夏期食中毒注意報を発令しました。 食中毒防止のポイントとして調理前の手洗いや、まな板、包丁の消毒。 冷蔵庫や冷凍庫での食材の保管。 調理の際の十分な加熱などをあげています。 今年度県内では7件の食中毒が発生していて患者数は1,162人。 このうち上伊那では1件、28人となっています。

-

向山伊保江さん七宝展

岡谷市在住の七宝作家、向山伊保江さんの作品展が1日から、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、およそ200点の作品が並んでいます。 向山さんは、神奈川県にある美術の短期大学在学中に七宝と出会い、以後作品を作り続けています。 はじめはアクセサリーなどの小さな作品から作りはじめ、徐々に大きな作品にも興味を持ちはじめたということです。 会場には、150センチ四方の作品11点も並んでいます。 こちらは、今年3月に完成した新作です。 向山伊保江さんの七宝展「廻るその変遷」は6日(水)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

アニメ「究極超人あ~る」再現したサイクリングイベント

アニメ「究極超人あ~る」の中の一場面を再現するサイクリングイベントが7月26日、JR飯田線沿線で行われました。 この日は、全国各地から集まった100人のアニメ愛好者や自転車愛好者などが、午後4時30分に飯島町の田切駅をスタートし、ゴールの伊那市駅を目指しました。 このイベントは、伊那市役所の自転車愛好者でつくる「Cycle倶楽部R」が主催したもので、今回で3回目です。 アニメ「究極超人あ~る」の中の「自転車で田切駅から伊那市駅までを1時間で駆け抜ける」という場面を再現しようと行われています。 午後6時までに伊那市駅に到着した参加者は、記念のスタンプを押していました。 参加者は、それぞれ自分の好きなコースを走り、ほぼ全員が完走しました。 イベント後には、いなっせ北側広場で閉会式が行われ、お互いに完走を喜び合いました。

-

新宿高野でトップセールス

東京都新宿区にある老舗のフルーツ専門店新宿高野では、伊那産のブルーベリーを使ったフェアが開かれています。 28日は、白鳥孝伊那市長らがトップセールスを行い買い物客にPRしました。 フェアは、伊那市とJA上伊那が協力して伊那市の農産物をPRしようと初めて開かれているものです。 新宿高野は新宿駅東口にある創業129年の老舗のフルーツ専門店で、全国各地の高級フルーツや加工品などを扱っています。 28日は、白鳥市長とJA上伊那の御子柴茂樹組合長が高野を訪れ伊那産のブルーベリーをPRしました。 訪れた人には無料で上伊那産のアルストロメリアがプレゼントされました。 ブルーベリーは伊那市高遠町勝間などで生産されたもので、ショートケーキやタルトなどに使われています。 高野によると、タルトとショートケーキともに評判が良く人気の商品になっていると話していました。 高野5階にあるフルーツパーラーでは、ブルーベリーのパフェを扱っています。 白鳥市長や高野吉太郎社長、新宿区の中山弘子区長らがパフェを食べながら交流し、今後の連携について意見交換を交わしました。 新宿高野のブルーベリーフェアは、7月31日まで開かれています。

282/(土)