-

南アルプス食害対策協議会

南アルプス食害対策協議会が2日、伊那市役所で開かれ、シカを防ぐための柵の設置やその効果についての検証など本年度の事業計画が決まった。

協議会には関係市町村などの委員13人が出席し、高山植物をシカの食い荒らしから守るための方策について協議した。

本年度も信州大学農学部と連携して柵を設置しその効果について検証するほか、シカの行動範囲などについて調査することが決まった。

また高山植物保護などの啓発リーフレットの作成や食害対策の事例などを紹介するシンポジウムを開催する。

協議会ではほかに中部森林管理局生態系管理指導官の元島清人さんが、南アルプスでシカの被害を受けている貴重な植物について話をした。

元島さんは「確認した貴重な植物70種のうち30種に被害があった。植物を守るために、植生状況の把握とシカの密度管理が必要だ」と話していた。 -

子ども手当 上伊那でも支給の準備

子ども一人あたり1万3000円が支給される、子ども手当の支給が1日から全国の一部の自治体で始まった。

伊那市、箕輪町、南箕輪村では今月15日に支給される予定。

伊那市役所では支給の対象となる約5500世帯に向けた現況届や支払通知書の発送準備が行われている。

子ども手当は中学3年生までの子供一人あたり、月1万3000円が支給され、15日に4月と5月分が銀行口座に振り込まれる。

これまで児童手当を受給していた世帯には自動的に支給されるが、中学生のいる世帯や所得制限で受給していなかった世帯は新たに申請が必要となる。

箕輪町では約2500世帯、南箕輪村では約1600世帯が支給の対象となっている。 -

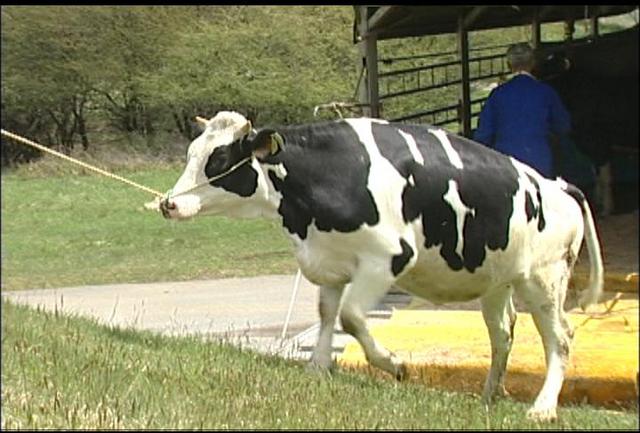

入笠牧場で牛の放牧

伊那市高遠町の標高約1600メートルの入笠牧場で1日から、牛の放牧が始まった。

初日の1日は上伊那や下伊那、諏訪地域から約60頭の牛が運ばれ、放牧された。

放牧された牛は、ホルスタインや和牛など6カ月以上の牛。

放牧は、毎年この時期に行われていて、農家の労働負担の軽減や牛の足腰を鍛えるために行っている。

集められた牛は、1頭ずつ健康状態のチェックや、病気にならない為の予防接種が行われた。

去年多かった鹿などによる食害は今年は少なかったものの、天候不順により草の長さが短いという。

今年は宮崎県で起きた口蹄疫についての対策もとられた。

入笠牧場へ出入りできる3カ所のゲートすべてに石灰が敷かれた。

また牧場を訪れる人に対しての餌やりや、牛や豚に接触する際の注意などが書かれた看板も設置された。

1日放牧された牛は10月上旬までこの牧場で過ごす。

放牧の受け入れは2日も行われ、60頭ほどが運び込まれる予定。 -

知事「ルートの要望できない」

村井仁長野県知事はリニア中央新幹線のルートについて、決めるのは国の交通政策審議会だとして、県として審議会に対しルートの要望はできないとの考えを示した。

1日は松本市の松本合同庁舎でリニア中央新幹線建設促進上伊那地区期成同盟会の白鳥孝会長と向山公人副会長、村井知事の3人が、リニア問題について非公開で意見交換した。

このなかで白鳥会長は村井知事にあらためて、伊那谷まわりのBルートを要望した。

県のリニア中央新幹線建設促進協議会は先月、ルートについて国に判断を求めるとする決議を採択している。

村井知事は今月4日にリニアのルートなどについて検討している国の交通政策審議会で、この問題に関するこれまでの経緯や県内に様々ある意見を伝えることになっている。

向山副会長は村井知事に審議会の場で県として一番成果のあがる、あるべき姿を発言してもらいたいとの考えを示した。

上伊那地区期成同盟会では、今後もBルートでの早期整備を各機関に訴えていくとしている。 -

県聴覚障害者体育大会

長野県内の聴覚障害者が集う体育大会が30日、南箕輪村を会場に開かれた。

大会は、県内各地の聴覚障害者協会が持ちまわりで開いていて60回目になる。

今年は、上伊那聴覚障害者協会が主催し、南箕輪村で大会が行われた。

大会には、県内13の協会から80人ほどの選手が参加した。

大芝野球場で開会式が行われ、大会実行委員長で上伊那聴覚障害者協会会長の降旗久さんが、「日頃の練習の成果を発揮して、心に残る競技を展開してほしい」と挨拶した。

また選手を代表して上伊那チームの鈴木洋美さんと植田剛さんが選手宣誓した。

体育大会では、野球、ソフトボールのほか、ゲートボールや卓球など7種目が村内各スポーツ施設で行われた。 -

鹿嶺高原で獣害用防護柵設置

伊那市は、長谷にある鹿嶺高原の亜高山帯に生息する昆虫や植物を守ろうと、29日防護柵を設置した。

防護柵の設置は、貴重な動植物を鹿などの食害から守ろうと去年から行われている。

設置作業には、市の職員やボランティアなど31人が参加した。

作業は北星平(ほくせいだいら)で行われた。

北星平では、20年程前に旧長谷村が防護柵を設置したが古くなり張り替えが必要となっていた。

参加者らは、総全長360メートルにわたってネットを張る作業を行った。

また、柵内には絶滅危惧種に指定されているミヤマシロチョウのエサとなるメギの苗が植えられた。

市では、「柵で囲ってメギの木を育てることで、ミヤマロチョウが生息できる環境にしたい」と話していた。 -

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会総会

国道153号伊那バイパス促進期成同盟会の総会が28日伊那市役所で開かれ、伊那市青島までの工事の促進や青島から駒ヶ根市までの早期事業化を要望することなどを決議した。

総会には、関係する市町村や団体の代表者らが出席し153号バイパスの早期完成、早期事業化を国や県に求めていくことを確認した。

白鳥孝伊那市長は、「153号バイパスは、大変重要な生命線。平成5年のルート発表から15年以上経つが、完成のめどがたたず心配している。青島より南の事業化に向けても一体となって国や県に働きかけをしていきたい」とあいさつした。

総会では、箕輪町木下から伊那市青島までの伊那バイパス1期工事の促進と青島から駒ヶ根市までの2期工事の早期事業化、道路財源の確保を要望することを決議した。

伊那建設事務所によると、南箕輪村と伊那市を結ぶ新しい天竜橋は、10月19日に竣工予定で、23年度には、竜東線までが供用開始となる見込み。

28日の総会で出席者からは、新天竜橋の竣工で、市道西田河原線通称ふるさと農道への車の流入が多くなり、上牧の交差点で交通渋滞も予想されるとして、信号機の設置など対策を求める声もあった。 -

ユネスコ・エコパーク登録推進へ

伊那市などが参加する南アルプス世界自然遺産登録長野県連絡協議会は26日、ユネスコ・エコパークへの登録推進など本年度の事業計画を決めた。

県連絡協議会に参加する伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村の委員12人が大鹿村交流センターに集まり、本年度事業などについて協議した。

南アルプスの世界自然遺産登録に向けて本年度は、ユネスコ・エコパークへの登録推進活動に取り組んでいくことが了承された。

ユネスコ・エコパークは、国際的な生態系や生物の環境保護地区のことで、日本では志賀高原など4地域が指定されている。

またこの取り組みに伴い、10月に名古屋で開かれる生物の多様性について考える国際的な会議コップ10でブースを出展し、南アルプスをPRするとしている。

協議会では南アルプスがユネスコ・エコパークに登録されれば、世界自然遺産登録に弾みがつくとして、活動に力をいれていきたい竏窒ニしている。 -

南大東村職員が伊那西小を訪問

伊那市と民間交流をしている沖縄県南大東村の職員が28日伊那西小学校を訪れ、今年も子どもたちの交流を続けていくことを井上祐一校長と確認した。

子どもたちの交流事業に当初から携わっている宮城克行さんが小学校を訪れた。

南大東村は、今年度も子どもたちの交流事業を計画していて、当初予算に50万円を計上している。

宮城さんは、今年も交流をお願いしたいと、井上校長にあいさつ。

井上校長は、山のない島の小学校と海のない山の小学校の交流から得るものは多い。今までのものを大切にしながら精一杯やらせていただくつもりと快諾した。

子どもたちは、平成17年度から物を送りあうなどして交流をスタート。以来、子どもたちの行き来がスタートし今年で5年目になる。

最初に交流した子どもたちは、今高校1年生で、文通などでお互いの近況を報告しあっているという。

井上校長が宮城さんに見ているのは、今年度の伊那西小学校児童会の年間計画。

交流・ボランティア委員会の目標は、「地域の人や南大東島の人たちと交流を深める学校にしよう」。

宮城さんはうれしそうに、コピーを持ち帰った。

南大東村の児童は、10月に伊那市を訪れ、ホームステイしながら西小の児童たちと同じ教室で授業を受けるという。 -

中学生サッカー大会 INA CUP

上伊那地域を中心に、県外からも参加がある中学生のサッカー大会INA-CUPが4、5日の2日間にわたって開かれた。

第9回目となる今回の大会には、36チームが参加し、4日に予選リーグ、5日に決勝トーナメントを行った。

上伊那からは、FC伊那東部、飯島中、MACサルトの3チームが決勝トーナメントに進出した。

予選リーグで、東京のレナトFCと対戦したFC伊那東部は、後半2本のゴールを決め2対0で勝ち、続く旭町中戦でも4得点をあげ4対1で決勝トーナメントに進んだ。

決勝トーナメントで伊那東部は、長野市の東北中に6対1で破れたが、上伊那地域の中学生でつくるクラブチームMACサルトは、飯島中を破り決勝まで勝ちあがった。

対戦相手は、伊那東部が破れた長野市の東北中。試合は前半11分、東北中が先制ゴール。しかし、MACサルトは、前半20分に同点ゴール。前半終了5分前にも更にゴールを決め、2対1で後半戦を迎えた。

後半は、両チームともチャンスをつかむが、ディフェンスに阻まれ得点できず、2対1でMACサルトが初優勝を果たした。 -

伊那市長谷の黒河内線が開通

伊那市長谷と富士見町をつなぐ市道の黒河内線が開通し、23日、開通式が開かれた。

23日は関係者や地元の長谷保育園の園児が出席し、開通セレモニーが行われた。

市道、黒河内線は、伊那市長谷の黒河内地区を通る市道。国道152号から入笠高原を抜けて富士見町までつながっている。

道路の整備は旧長谷村時代の平成14年度から国や県の補助を受けて行われてきた。

整備した区間の総延長は戸台口から黒川口までの約2.6キロ、総事業費は6億9千万円。

旧道は道幅も狭く、カーブが連続していたが、今回の整備では、2車線化して安全性を改善した。

式典で小坂樫男市長は、「この道は長谷の人たちの生活道路であり、南アルプス林道の入り口となる観光道路でもある。今後、この道により安全が確保されるよう願いたい」と話した。 -

リニアCルート支持が拡大

社団法人長野県世論調査協会によると、リニア中央新幹線の県内通過ルートに関する質問に対し、伊那市と駒ヶ根市では、南アルプスを貫くCルート支持が伊那谷を通るBルートを初めて上回った。

調査は、今月9日から12日にかけ、県内に住む20歳以上を対象に行われ、男女合せて800人から回答があった。

「リニア中央新幹線のどのルートが良いか」という質問に対し、伊那市と駒ヶ根市では、伊那谷を通るBルート支持が36.6%、南アルプスを貫くCルート指示が39%で、Cルート支持がBルートを上回った。

一年前調査結果と比較すると、Bルート支持が60%から4割程減少した。

一方、Cルート支持は、22.5%から39%と2倍近く増加した。

県全体では、Bルートが35.4%、Cルートが34.4%と拮抗した。 -

伊那RCと分水RCが記念植樹

伊那中央ロータリークラブと新潟県の分水ロータリークラブが9日、病気の人を元気づけようと伊那市の伊那中央病院の敷地に、ソメイヨシノ2本を植樹した。

9日は記念セレモニーが行われ、伊那中央ロータリーの鈴木 一比古会長と、分水ロータリーの八子(やこ)英雄会長が、桜の木の根元にスコップで土をかけた。

分水ロータリーがある新潟県燕市(つばめし)には、およそ3千本のソメイヨシノが植えられた「大河津(おおこうつ)分水堤防」があり、「桜の名所百選」の一つとして知られている。

伊那市には、天下第一の桜として知られる高遠城址公園があることから、桜を縁に、両地区のロータリーは友好提携を結び、2008年から交流をしてきた。

去年は、伊那のタカトオコヒガンザクラを分水で植樹したため、今年は分水のソメイヨシノを伊那で植樹することにした。

今後も、交互にお互いの地区を訪れるなどして、交流を続けていくという。 -

信州花便り 安富桜

長野県内各地から桜の開花情報を伝える信州花便り。

飯田ケーブルテレビによると飯田市の安富桜が満開となっている。

飯田市美術博物館の敷地内にある安富桜が満開を迎え、薄紅色の花びらが美しさを競っている。

飯田市美術博物館が立つこの場所には、飯田藩主に筆頭家老として仕えた安富氏の屋敷があったことから安富桜と呼ばれている。

推定樹齢は450年以上といわれるエドヒガンザクラ。昭和42年に長野県の天然記念物に指定されている。

目通り周囲5.4メートル、高さは約20メートル。

堂々とした風格ある樹形から、数ある市内の桜の中でも人気の高い桜。

夜間にはライトアップも行われている安富桜。

今週いっぱいが見ごろ。 -

春の全国交通安全運動

春の全国交通安全運動が6日から始まった。

伊那市では、市役所前のナイスロードに交通指導所が設けられ、安全協会や、交通指導員など約80人が、ドライバーに安全運転を呼びかけた。

今回の交通安全運動は、「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本に、シートベルトやチャイルドシートの着用の徹底、飲酒運転の根絶などを重点に掲げている。

伊那警察署によりますと管内の今年の交通事故は4月5日現在死亡事故は1件で、人身事故は111件で去年より3件増加、ケガ人は135人で3人の減となっている。

春の全国交通安全運動は15日まで。 -

KOA入社式

新年度がスタートした1日、企業や行政機関で入社式や辞令交付式が行われた。

箕輪町に本社を置く電子部品メーカー・KOA(株)では入社式が行われた。

今年度は、昨年度より3人少ない35人が入社した。

式の中で向山孝一社長は、「KOAは、今年、創業70年を迎える。新たに入社した皆さんとともにあたらな歴史が始まる事に感慨深く感じる。

外へ出れば私がKOAです、といえるKOAマン KOA レディになってほしい」と挨拶した。

新入社員は、「世界にKOAの商品を販売する営業マンになりたい」「プロジェクトリーダーとなり開発に貢献したい」などと、一人ひとり自己紹介した。

入社した35人は、今後、ビジネスマナーなどの研修をうけ、会社の原点であるものづくりの実習を経て、6月に正社員として登用される予定。 -

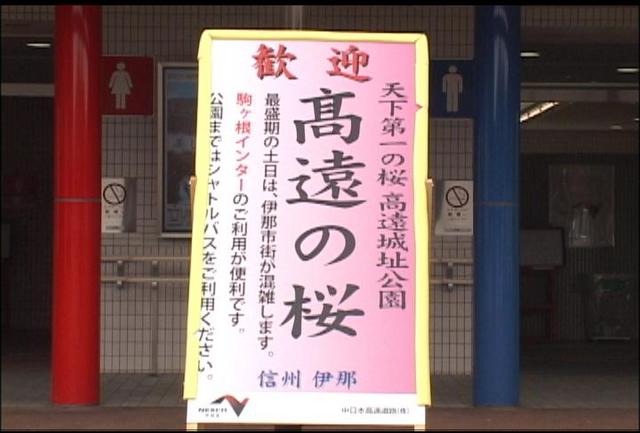

高遠城址公園桜まつり渋滞緩和へ

中央道に案内看板設置

伊那市は、高遠城址公園桜まつり期間中の交通渋滞対策として、中央自動車道に、駒ヶ根インターや諏訪インターの利用を呼びかける案内看板を設置した。

案内看板は、首都圏方面からは諏訪インターを、中京方面からは駒ヶ根インターを利用するよう呼びかけている。

ETCの土日特別割引により、昨年伊那インターの利用が集中し市街地が混雑したことへの対応。

案内看板は駒ヶ岳SA、双葉SA、八ヶ岳PAに、横断幕は飯島町と富士見町の高速道路に架かる橋に設置されている。 -

伊那ミニ予選敗退

ミニバスケットボールの全国大会に出場した、伊那ミニバスケットボールの女子チームは、予選リーグ1勝1敗で決勝トーナメント進出はならなかった。

第41回全国ミニバスケットボール大会は、28日から東京の国立代々木競技場体育館で開かれた。

伊那ミニは28日、栃木県代表の新橋ヴィクトリーパワーズに43対、40で勝ち1勝をあげた。

29日は同じく1勝している広島県代表の南観音ミニバスケットボール同好会と対戦した。

しかし、序盤から高さに優る相手にリードを許す展開となり23対44で敗れた。

結果1勝1敗で予選リーグ敗退した。 -

南ア 鹿食害対策シンポジウム

南アルプスの鹿による食害対策についての調査、活動報告を行うシンポジウムが、25日、信大農学部で開かれた。

シンポジウムは、伊那市や信州大学、南信森林管理署などでつくる、南アルプス食害対策協議会が開いた。

協議会では、ニホンジカによる食害から貴重な高山植物を守るため2008年から防護柵を設置するなどして対策を行ってきた。

25日は、それらの活動の調査報告が行われ、信大農学部の渡辺 修准教授は、柵を設置した仙丈ヶ岳馬ノ背で、かつて見られた植生が復元されたと、柵の効果を報告した。

協議会では、来年度も引き続き鹿対策として、南アルプス林道の大平山荘周辺へのロープの設置や、飯田エリアでの防護柵の設置をする計画。 -

伊那消防組合議会3月定例会

伊那消防組合議会3月定例会が26日開かれ、総額で約11億5800万円とする平成22年度一般会計予算案が原案通り可決された。

伊那消防組合の一般会計予算は総額約11億5800万円で、今年度より1.9%少なくなくなっている。

予算には、中南信地域の消防広域化について検討している消防広域化協議会への負担金約92万円も含まれている。

これに対し、箕輪町の議員から、「本当に中南信で一本化すべきか関係市町村に意向調査を行うべき」として、負担金をいったん予備費に移す修正案が提出された。しかし、修正案は否決され、平成22年度一般会計予算案は原案通り可決された。 -

伊那と木曽 ビジネスマッチングプラザ

国道361号をキーワードに広域的なつながりで新たなビジネスチャンスをつかもうと、おととしから交流をしている伊那・木曽・高山地域ビジネスマッチングプラザ。伊那地域の炭と木曽地域の石鹸が融合した新しい商品が生まれた。

箕輪町にある株式会社伊那炭化研究所の炭を細かく粉状にして、塩尻市贄川(にえかわ)の化粧品製造販売業、友絵工房が石鹸にした。試作品が出来上がった段階だが、商品化を目指して本格的に取り組んでいくという。

伊那・木曽・高山ビジネスマッチングプラザは、おととし、権兵衛トンネルが開通したことをきっかけに、伊那木曽地域の企業が参加してスタート。去年からは、岐阜県高山市の企業も加わった。

26日は、伊那市内で4回目の交流会が開かれ、各地域から20社が出席し、自社製品を売り込むとともに、新商品開発や販路拡大に向け交流した。

マッチングプラザを主催している伊那商工会議所では、「伊那から高山までの国道361号をキーワードにして、地域経済の活性化につなげていきたい」としている。 -

インフル専用電話一時休止

長野県は、新型インフルエンザの流行が収まりつつある事から、専用電話での相談を一時休止し、24日から一般の健康相談電話などで受け付ける。

長野県によりますと、定点医療機関あたりの報告数が、流行の目安となる1.0を下回り流行が収まりつつあるとして、新型インフルエンザの専用電話を一時休止し24日から一般の健康相談電話などで受け付けます。

3月の相談件数は、第1週で1日平均0.6件、第2週で1日平均0.3件と大きく減少しているという。

今後は、各保健所の通常健康相談で対応するということで、伊那保健所では、電話76竏・837で受け付ける。 -

小平選手母校で凱旋報告会

バンクーバー冬季五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで銀メダルを獲得した小平奈緒選手が23日、母校の伊那西高校を訪れ後輩達から祝福を受けた。

23日は終業式の前に小平選手の凱旋報告会が行われた。

1、2年生およそ350人が講堂に集まり大きな拍手で小平選手を迎えた。

小平選手は茅野市出身で伊那西高校を2005年に卒業した。

バンクーバー冬季五輪では1000m、1500mで5位入賞、スピードスケート女子団体追い抜きで銀メダルを獲得した。

生徒会長の大島知恵(ともえ)さんは「世界で戦う厳しさに挑戦しつづける先輩を尊敬します。これから応援し続けるので頑張ってください」と挨拶した。

小平選手は「オリンピック前には横断幕を、また本番でもたくさんの応援をありがとうございます。高校時代はとにかく学校が楽しくて友だちや先生と話している時間が楽しかった。伊那西高校は、大切な居場所だった。 苦手な科目は、英語と数学で、授業は耐え難い試練だった。でも耐え難い試練に耐えて勉強してきたおかげで、今、外国の選手とも英語でコミュニケーションとれるようになった」と話しました。

生徒達からは、小平選手に花束等が贈られ全校生徒が校歌を歌って祝福していた。

小平選手は生徒達と記念撮影などをして交流を深めていた。 -

村井知事と語るつどいIN宮田

村井仁長野県知事と語るつどいが19日、宮田村の村民会館で開かれ、地産地消をテーマに地元住民と語り合った。

19日は、上伊那地区の農家や学校給食関係者など約150人が集まった。

最初に村井知事と料理研究家の横山タカ子さんが地産地消について話した。

村井知事は、「上伊那はさまざまな農作物が取れ、地産地消を実現できる環境に恵まれている」とし、「学校給食に地元食材を取り入れたり、産直市場が多数あるなど、地産地消にも力を入れている」と話した。

横山さんは、今はハウス栽培で一年中食べられる野菜が多いことに触れ、「地域の旬の食材を3度の食事で食べることに勝るものはない。ぜひ地元の食材を食卓にあげるようにしてほしい」と訴えた。

また、上伊那で地産地消の推進に取り組んでいる関係者による意見発表もあった。

そのうち、伊那市長谷で農家民宿「未来塾」のおかみ、市ノ羽 幸子さんは、野生動物による農作物被害が深刻で、年をとった農家が野生鳥獣の被害にあって農業をやめることが増えていると話した。

これに対し、村井知事は、「何か手立てがあればとは思っているが、シカやサルを防ぐ柵の中で人間が耕作をする時代。深刻な問題と考えている」と答えていました。 -

公立高校 後期選抜の合格発表

県内の公立高校の後期選抜の合格発表が19日行なわれ、全県で1万1,244人に喜びの春が訪れた。

伊那市の伊那北高校では、午前8時30分に合格者の受験番号が掲示されると、発表を待ちわびた受験生たちが、掲示板を取り囲み、自分の番号を確認していた。

番号を見つけると、仲間たちと喜びあったり、携帯電話のカメラで写真に収めていた。

伊那北高校は、普通科204人の募集に対し199人が、理数科4人の募集に対し10人が受験し、普通科には、204人、理数科には4人が合格している。

合格者が募集人員に達しなかった全日制の35校、定時制の16校、多部制の2校では、再募集が行なわれる。

上伊那では、辰野高校、高遠高校、赤穂高校、駒ヶ根工業高校、箕輪進修高校で行われる。 -

上伊那3高校で前期選抜実施せず

各高校に実施の判断をゆだねられていた来年度の高校入試前期選抜について、上伊那では、伊那北・伊那弥生ヶ丘・赤穂の3校の普通科が実施しないことを決めた。

18日開かれた県教育委員会定例会で発表された。

発表によると、上伊那8校では、伊那北高校の普通科・伊那弥生ヶ丘高校普通科・赤穂高校の普通科が前期選抜を実施しないとしている。

県教育委員会では、前期選抜で不合格となる生徒が多いことや、合否判定の基準があいまいであることなどから、実施について各高校に判断をゆだねていた。

県内の高校84校のうち、実施するのは56校、実施しないのは16校、学科により異なる高校が12校となっている。

なお、全日制のすべての職業学科・特色学科で前期選抜が実施され、前期選抜を実施しない28校はすべて普通科となっている。 -

5人の仕事展

陶芸や染色などの5人の作家による仕事展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

会場には、陶芸、染色、トンボ玉、革工芸、粘土工芸の5つのジャンルの作品が並んでいる。

この展示は、イベントなどで知り合ったという上伊那や愛知県の作家5人が開いていて、今年で4年目。

それぞれの作家が手掛けた新作を発表する場で、毎年この時期に開いている。

5人のうちの一人、南箕輪村の角田まち子さんは、トンボ玉を展示している。

今回出品しているのは、トンボ玉を使ったネックレスなどで、冬の間に作りためた作品。

この5人の仕事展は22日(月)まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。 -

二胡コンサート

中国を代表する民俗楽器、二胡のコンサートが12日、伊那市のいなっせで開かれ、哀愁を帯びた独特な音色が聴衆を魅了した。

コンサートを開いたのは、伊那や岡谷、茅野の二胡教室で学ぶ生徒たちで、中国ハルピン出身の二胡奏者、劉鉄鋼(りゅう・てっこう)さんが指導している。

中国やアメリカ、イギリスの民謡、日本の童謡、劉さんのオリジナル曲など19曲を披露した。

教室で学ぶ40人がそろいの衣装で演奏し、独特の音色が会場に広がっていた。

指導者の劉さんは、ハルピン師範大学の音楽教育学部を卒業後日本に渡り、二胡教室を開く傍ら作曲・演奏活動を行っている。

いなっせのホールは満員となり、アンコールに次ぐアンコールで、訪れた人たちは二胡の世界を堪能している様子だった。 -

長野県公衆衛生専門学校 卒業式

長野県公衆衛生専門学校の卒業式が11日行われた。

この日は、2年間の課程を終えた18人ひとりひとりに卒業証書が渡された。

長野県公衆衛生専門学校では、歯科衛生士を目指して、学生が、講習や実習に励んでいる。

専門学校の中村好昭校長は、「長野県は、県民だれもが生き生きと暮らせる健康長寿を目指していて、口腔衛生が果たす役割は大きい。口腔衛生の普及と向上の担い手として、皆さんの奮闘、活躍を願っている」と式辞を述べた。

また、卒業生を代表して、喬木村の 平栗華鈴さんは「2年間を仲間とともに乗り越えてきたことが成長につながった。目標とする歯科衛生士に近づけるよう日々努力したい」と感謝していた。

18人は、7日に、歯科衛生士の国家試験を受験していて、25日には合格発表がある。

18人はそれぞれ、県内外の鹿診療所などに就職が決まっていて、国家試験に合格すれば、来年度から歯科衛生士として活躍することになっている。 -

地デジ移行あと500日

来年7月24日のアナログ放送終了まであと500日となった11日、長野県庁で村井知事らが参加してイベントが開かれた。

長野県や信越総合通信局などの関係者約50人が出席し、500日前イベントが県庁で開かれた。

アナログ放送が止まり、テレビの地上デジタル放送への完全移行まであと500日と迫ったことから、地デジへの切り替えを県民にアピールしようというもの。

ケーブルテレビで地デジを見る場合は、デジタルテレビに替えるか、専用のチューナーを取り付ける必要がある。

県では、65歳以上の高齢者のみの世帯、13万世帯に特に重点を置いて今後地デジへの切り替えを進めていくという。

92/(月)