-

七夕伝統「さんよりこより」

三峰川を挟んで、北側の伊那市美篶と南側の富県で7日、月遅れの七夕行事「さんよりこより」が行われました。 さんよりこよりは、洪水を起こす「疫病神」に扮した大人を地区の子どもたちが、七夕飾りでたたき、厄払いをする伝統行事です。 およそ590年前の洪水で高遠町藤沢にあった天伯社が当時の桜井村に流され、その後対岸の川手村に流れついた事が始まりとされていて、毎年8月7日に行われています。 集まった子どもたちは、七夕飾りを手に、鬼役の大人を囲み、「さー寄ってこいよ」という意味の、「さんよりこより」を唱えます。 3周回った後、手にしている七夕飾りで、鬼役の大人を一斉に叩き、これを3回繰り返しました。 美篶の川手天伯社で「さんよりこより」が終わると、御神体を対岸の桜井天伯社へと移します。 この時、ご神体を乗せた神輿を3回くぐると、今年1年、健康で過ごせ、妊婦は安産すると言い伝えられていて、集まった子供たちは、かがみながら境内に置かれた神輿の下をくぐっていました。

-

台湾の小学生が高遠小で人形劇披露

台湾の小学生でつくる人形劇団が7日、伊那市高遠町の高遠小学校を訪れ、人形劇を披露しました。 高遠小学校を訪れたのは、台湾の平等国民小学校の児童でつくる人形劇団のメンバー15人です。 子供達は、飯田市で開かれている人形劇のイベントに参加する為に来日しています。 300年以上の歴史を持つ、台湾の伝統的な人形劇「布袋戯(プータイシー)」と呼びます。子供達は、木と布で出来た、大きさ30センチほどの人形を使い、劇を披露しました。 今回の伊那市での上演は、台湾の教育の礎を築いた、東京芸術大学の初代学長伊澤修二と、その弟伊澤多喜男の出身地である伊那市と、台湾の民間レベルでの交流を深めようと、伊那市の住民有志のグループが企画しました。 このグループでは、「小学生から大人まで幅広い年代を巻き込み、交流をおこなっていきたい」としています。 台湾の子どもたちは明日、伊澤修二ゆかりの地などを見学し、9日にいいだ人形劇フェスタに出演する予定です。

-

酒井一さん木工作品制作

伊那市西春近の酒井一さんが、9月に開かれる井上井月の「千両千両井月さんまつり」に向けて、木工作品を制作しています。 大工をしている酒井さんは、30年ほど前に、新築の家を建てる時に余った木材で表札を作ったのがきっかけで木工作品を作るようになりました。 この日は、9月に行われる井月さん祭りで展示販売する作品を作りました。 作品は、ひょうたんや自転車をかたどったものなど、60点ほど出品する予定です。

-

広島に原爆が投下されてから68年 平和を願う

1945年8月6日広島に原爆が投下されてから68年が経ちました。 伊那市山寺の丸山公園では市民らが平和への誓いをあらたにしました。 6日は、原爆が投下された時刻の午前8時15分に合わせ集まった人たちが黙とうを捧げました。 平和の日の集いは、非核平和都市宣言をさらに進める伊那市民の会が毎年8月6日に開いていて今年で27回目です。 原爆の火が灯されている丸山公園の平和の塔の前にはおよそ60人が集まりました。 非核平和都市宣言をさらに進める伊那市民の会代表の建石繁明さんは「戦争体験を語れる人が少なくなっている。歴史は語り継がなければ消えてしまう。平和の尊さと大切さを市民に発信していきたい」と話していました。

-

六道地蔵尊で縁日

亡くなった霊を迎える六道地蔵尊縁日が6日、伊那市美篶の六道の杜で行われました。 毎年お盆前の8月6日に、この御堂にお地蔵様を祀り、早朝から先祖供養や新盆の家の人達が仏様を迎える六道地蔵尊縁日が行われています。 毎年、美篶上川手と下川手の老人クラブがこの行事を持ち回りで担当しています。 縁日は午前0時から夜通しで行われていて六道地蔵は年に一度だけ公開されます。 六道地蔵は平安時代に平清盛が全国に作らせた六つの地蔵のうちの一つという言い伝えがあります。 朝4時過ぎ、地元住民が訪れ、六道の杜の松の穂が入ったお札を購入し地蔵に手を合わせていました。 松の穂に亡くなった人の精霊を乗せ、仏壇に供え迎えるということです。 今年はおよそ1500人が六道の杜を訪れたということです。

-

中南信の高校生が一日看護体験

中南信の高校生が7月29日、伊那市の伊那中央病院で一日看護体験をしました。 この日は、上伊那地域を中心とした6校から36人が伊那中央病院を訪れ、4人ずつ各病棟に分かれて看護体験を行いました。 これは、高校卒業後の進路を考える上で、参考にしてもらおうと行われたものです。 産婦人科病棟では、生まれて間もない新生児を抱いて、看護師からお産や出産後の話などを聞いていました。 脳卒中センターでは、看護師に教わりながら、患者の手を洗う体験をしました。 伊那中央病院では、「体験を通して将来医療の仕事に関わる生徒がいてくれれば嬉しい」と話していました。

-

幼保小連携プロジェクト研修会

小学校と保育園が連携して魅力的な教育を推進する「幼保小連携プログラム」研修会が、5日伊那市の東春近中央保育園で開かれました。 この日は市内の小学校教諭と保育士およそ50人が東春近中央保育園で園児が外で遊ぶ様子を見学しました。 「幼保小連携プログラム」は、保育園児が学ぶ力を育み、入学後、スムーズに学校生活に移行できるように保育士と小学校教諭が協力して取り組んでいるものです。 見学のあとに行われた意見発表会で保育士は、「子どもが自分で考えて行動できるようになるには子ども同士の繋がりが大切。その手助けになるように積極的に声かけをしていきたい」と話していました。 教諭は「保育園での学びを土台にして小学校でもやる気を引き出せるように取り組みたい」と話していました。

-

熱気溢れた伊那まつり

第41回伊那まつりが3日と4日に開かれました。 市民おどりには88団体およそ6,500人が参加しました。 今年の伊那まつりは、「翔(はばたけ)」をテーマに行われ、3日の市民おどりでは、88団体およそ6,500人が熱気あふれる踊りを披露しました。 「伊那節」と「勘太郎月夜唄」を後世に伝えていこうと、去年に引き続きコンテストも行われ、22団体が優秀賞に選ばれました。 4日は、伊那市役所周辺で花火大会が開かれました。 花火大会には、73番組、およそ4,000発の花火が、打ち上げられました。 フィナーレを飾った音楽花火では、音楽に合わせ、色とりどりの花火が打ち上げられ、今年の第41回伊那まつりを締めくくりました。

-

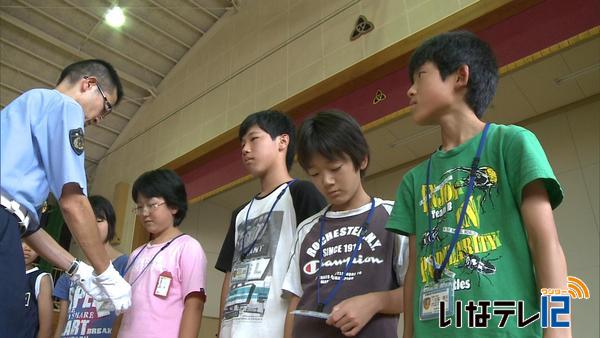

富県小児童に自転車指導員証

伊那市の富県小学校の自転車クラブは、7月5日に長野市で開かれた県大会で団体6位入賞、個人では、6年の六波羅陽平君が4位と健闘しました。 7月26日には、全校児童の前でクラブ長で個人4位の六波羅君に賞状が伝達されました。 自転車クラブには、4年生から6年生までの13人がいます。 県大会に出場した4人には、県警本部長と県交通安全協会長連名の自転車指導員証が、ほかのクラブ員には、伊那警察署長と伊那交通安全協会長連名の指導員証が贈られました。 クラブ長の六波羅君は、「これから夏休みになるので、自転車に乗るときには注意をして事故にあわないようにしてほしい」と話していました。

-

地蜂少なく愛好者から困惑の声

蜂追いの文化が伝わる伊那地域ですが今年はその数が少なく伊那市地蜂愛好会では、毎年恒例の蜂追い大会を中止しました。 会員からは減少傾向は数年続くのではないかという困惑の声が上がっています。 伊那市地蜂愛好会会員の小木曽大吉さん。 長年会長を務めていた小木曽さんは蜂追い文化の継承に尽力しています。 自宅の庭には巣箱が並びレバーなどエサを与え大事に育てています。 小木曽さんによりますと今年は蜂が少ないことから会員らは県外まで足を伸ばし採りに行くなど苦労しているということです。 蜂追いは目印となる綿をつけて飛び立たせその後を追いかけ巣を探すものです。 それにより見つけた巣を持ち帰りその蜂を食べるもので、伊那谷の食文化として継承されています。 小木曽さんによりますと3キロの巣を作るために、20キロから30キロのエサが必要になるということでエサ不足についても心配しています。 伊那市地蜂愛好会では、蜂追い文化を継承するためにもその数を増やすための取り組みを行いたいとしています。

-

西春近南小学童クラブに被災地のひまわり咲く

伊那市の西春近南小学校の学童クラブの敷地に、東日本大震災の被災地のひまわりが咲きました。 敷地には、子ども達が種を蒔いたひまわりが咲いています。 種は、震災の被災地、宮城県石巻市の大川小学校と、岩手県大船渡市吉浜中学校の2箇所から届きました。 子どもたちは自分が種を蒔いたひまわりに毎日水やりをするなどして育ててきました。 学童クラブでは現在、夏休みを迎えた子供たちが、勉強するなどして日中を過ごしています。 1日は小雨が降っていたので建物の中から、ひまわりの絵を描きました。 種が届いたのは、学童クラブに通う3年生の赤羽 希さんが、一冊の本に出会ったことがきっかけです。 宮城県の大川小学校でわが子をなくしたお母さんたちが、ひまわりを育てる実話、「ひまわりのおか」。 希さんは、本を読んでから千羽鶴を折り始めました。 学童クラブのみんなも手伝って完成した千羽鶴は、岩手県の吉浜小学校に届けられました。 そのお礼に、学童クラブにひまわりの種が届けられました。 また、インターネットで、希さんの思いを知った「ひまわりのおか」のお母さんから、希さんの自宅に種が届きました。 希さんは、その種を自宅に蒔いたほか学童クラブに届けました。 担任に頼んで、学校の敷地にも蒔いてもらいました。 希さんは「被災地から種が届いたから、きれいに咲いて欲しいと思った。種が採れたら、友達にも配って、いろんなところできれいに咲いて欲しい」と話しています。

-

伊那まつり パーク&ライド呼びかけ

第41回伊那まつりは、3日に市民おどり、4日花火大会の日程で行われます。 まつりを直前にひかえ、2日は、関係者が準備に追われていました。 3日は、午後5時30分から市民おどり、4日は、午後7時30分から花火大会が予定されています。 伊那ケーブルテレビでは、市民おどり、花火大会とも生中継でお伝えします。 なお、2日目の遊ingビレッジと花火大会では、今回会場周辺に駐車場を設けず郊外に駐車して公共交通機関により来場者を会場に誘導する「パークアンドライド」方式を初めて採用します。 会場となる市役所周辺の交通渋滞を緩和させる目的です。 市街地循環バスイーナちゃんバスやシャトルバスを10分から15分間隔で運行します。 郊外の駐車場は、上の原のNEC長野北側駐車場に1,200台、伊那勤労者福祉センター体育館駐車場に400台となっています。

-

県自動車販売店協会 伊那市と辰野町に防犯グッズ寄贈

交通事故の防止対策に役立ててもらおうと、一般社団法人県自動車販売店協会が伊那市と辰野町に防犯ベストと懐中電灯を寄贈しました。 7月24日は、県自動車販売店協会の宇都宮保理事長が伊那警察署を訪れ、伊那防犯協会連合会会長の白鳥孝市長と辰野町防犯協会連合会会長の矢ヶ崎克彦町長に目録を手渡しました。 寄贈されたのは、LEDライト付き防犯ベスト100着と懐中電灯100個です。 防犯ベストはボタンを押すとLEDライトがつき、懐中電灯は警報音が鳴るように作られています。 伊那市に70セット、辰野町に30セットずつ寄贈されました。 県自動車販売店協会は、29社が加盟していて、寄贈は平成21年から県内の各市町村を対象に行っています。 白鳥会長は「朝晩の見守り隊やボランティア活動で、しっかりと活用し地域の安全に努めたい」と話していました。 ベストと懐中電灯は伊那市と辰野町のほか、佐久市にも寄贈されたということです。

-

新宿区民が手良で農業体験

東京都新宿区民が、伊那まつりにあわせて、伊那市を訪れています。区民は手良野口で、農業体験や里山散策などを楽しんでいます。 新宿から訪れたのは、2歳から70代までの35人です。 伊那市と新宿区が友好都市として交流していることから、3年前から行われています。 2日は、手良野口に残る遺跡・八十八観音を見たり、ジャガイモ掘りを楽しみました。 ジャガイモ掘りでは、子ども達が、採れたイモを袋いっぱいに詰めていました。 この新宿区友好都市交流は、人気のプログラムで、定員の倍の70人の応募があり抽選が行われました。 リピーターの申込みも多いということです。 受け入れている手良野口地区では、将来的には、農家民泊の受け入れや、Iターンによる人口増加など地域活性化につなげていきたいとしています。 新宿区民は、3日、トマト狩りなどをし、伊那まつりにも参加するということです。

-

島﨑洋路さんの講演会

「みどりの文化賞」を長野県内で初めて受賞した、伊那市の島崎洋路さんの講演会が1日、いなっせで開かれました。 講演は伊那市や上伊那地方事務所などが主催したもので、林業関係者や信州大学農学部の学生など、およそ80人が話を聞きました。 島崎さんは元信州大学教授で、長年森林整備について研究をしてきました。 今年5月には公益社団法人国土緑化推進機構が、顕著な功績があった人に送る、「みどりの文化賞」を長野県内で初めて受賞しました。 1日はこれまで取り組んできた森林の整備方法などの話をしました。 島崎さんは「森林整備は結果が出るまで長い年月が必要だが、素人でも細い木を斜面に沿って列状に間伐する「列状間伐法」や、残す木に最初から印をつけて間伐する「保残木マーク法」で整備した山は確実に元気になる」と話しました。

-

せせらぎ子ども広場スタート

伊那市社会福祉協議会は伊那市西春近の上島せせらぎ館を開放して子供たちの遊び場にする「せせらぎ子ども広場」を24日スタートさせました。 初日の24日は伊那市西春近小出島の上島地区の小学6年生までの子供20人ほどが集まり、謬乳パックを使ったトンボを作りました。 伊那市社協では違う年齢の友達と外で遊ぶ機会が減った子ども達が地域の人たちの中で自由に遊ぶ場所を作ろうと「遊び場発掘プロジェクト」をこれから進めていきます。 今回、小出島社協が呼びかけに応じ、モデル事業としてせせらぎ子ども広場をスタートさせました。 地区社協や地域ボランティアが見守る中、子どもたちは遊んだり、勉強をするなど自由に過ごすことができます。 せせらぎ子ども広場は、毎週水曜日と毎月第2、第4土曜日に上島せせらぎ館で開かれます。

-

サイバー犯罪で伊那の男 書類送致

伊那警察署と県警察本部サイバー犯罪対策室は1日、著作権法違反などの容疑で伊那市の男を長野地検伊那支部へ書類送致しました。 伊那警察署の発表によりますと書類送致された男は、伊那市の33歳の会社員で著作権法違反および私電磁的記録不正作出・同共用の疑いです。 ファイル共有ソフト「Share」を使ってテレビ番組をインターネット上に流し著作権を侵害したほかパソコンでB-CASカードを不正に改変し有料放送を視聴していたものです。 サイバー犯罪対策室がサイバーパトロール中に発見しました。 調べに対し男は容疑を認めているということです。

-

伊那中央ロータリークラブ たかずやの里にテレビ寄贈

伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の移転改築に伴い、新しい施設の備品として役立ててもらおうと、伊那中央ロータリークラブは、7月25日、液晶テレビを寄贈しました。 この日は、池田幸平会長ら6人がたかずやの里を訪れ、施設を運営するたかずや福祉会の埋橋良和理事長に目録を手渡しました。 贈られたのは、22万円相当の52インチの液晶テレビです。 テレビは、今の施設の食堂に設置され、新しい施設でも活用するということです。 池田会長は、「いろいろ活用してもらい、勉強にも役立ててください」と話していました。

-

高遠城址公園で戦国時代の城攻めを体験

伊那市高遠町の高遠城址公園で、1日、子ども達が戦国時代の城攻めを体験しました。 「進徳館軍」を名乗る70人の小学生達は、高遠城を落とそうと、掛け声をあげて一斉に堀を登り始めました。 これは、城を敵の攻撃から守るために造られた堀の作りを学んでもらおうと高遠町公民館が初めて企画した体験学習です。 堀を登って攻め入る進徳館軍を阻止しようと、大人たち扮する高遠城の守備隊たちが応戦します。 しかし、抵抗の甲斐なく、二の丸が落とされました。 次は本丸を目指します。 本丸に続く門が閉ざされているため、再び堀を登ります。 高低差約11mの堀を登り切った進徳館軍は、ついに高遠城を落としました。 高遠町公民館では、来年以降も城攻めを体験する学習会を計画しているということです。

-

桑名智絵さん彩画展

伊那市出身で長野市在住の桑名智絵さんの彩画展が1日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 今回の彩画展では1年間で描きためた近作、およそ30点が展示されています。 作品は全て現地へ行ってスケッチし、感動が冷めないうちに仕上げているということです。 桑名さんは色にこだわり、きれいな色を使いたいと「彩画」という独自の世界を作り出しました。 彩画は水彩絵の具で、額に使うマットに描くことで、水彩絵の具のにじみ具合や色合いが変化するということです。 桑名さんの彩画展は6日まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

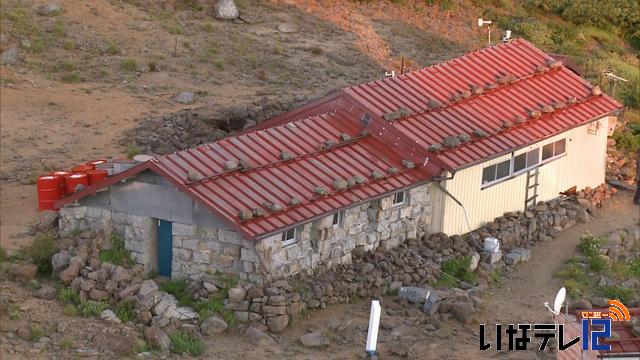

山小屋資材ヘリ運搬 入札不成立

中央アルプスの西駒山荘建替えに伴う、建設資材のヘリコプターでの運搬に関する入札が31日、伊那市役所で行われ、不成立となっています。 伊那市によりますと、入札には県外の業者1社が参加しました。 入札の結果、予定価格を上回っていた為、入札は不成立となりました。 市では、今後、不成立となった原因について精査し、業務内容の仕様書の見直しを行い、建設に支障が無いよう、8月中旬に再度、入札を行う予定です。 西駒山荘は、来年7月に営業を再開する予定です。

-

輪っこはうす・コスモスの家 盆ござ販売

障害者社会生活支援センター輪っこはうすコスモスの家では、お盆に位牌を奉る棚座用の盆ござを販売します。 輪っこはうすコスモスの家では、利用者が所有する田んぼの白毛餅の稲を青刈りし乾燥させ、麻糸で編んで盆ござを作りました。 30日にボランティア3人と職員4人でおよそ100枚を編みました。 施設では、注文を受け付けていて、来月2日金曜日が締め切りですが希望者がいればそれ以降も販売するということです。 値段は、幅45cmが800円、70cmが1,200円となっています。 受け渡しは来月5日から9日までです。 詳しくは、障害者社会生活支援センター輪っこはうすコスモスの家までお問い合わせください。

-

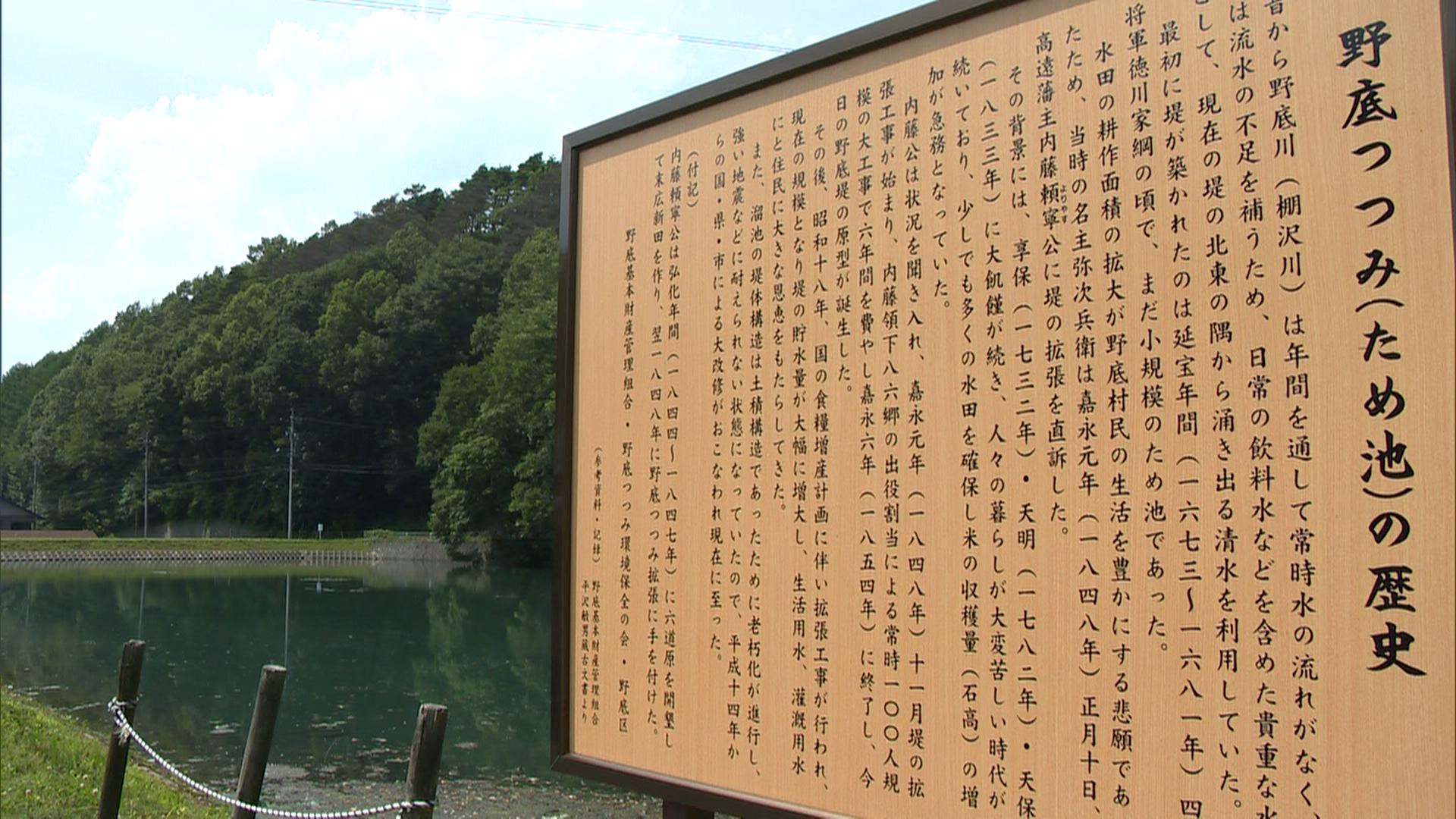

野底堤の歴史看板設置

水不足を補うため、江戸時代に築かれた伊那市野底の「野底堤」の由来や歴史を知ってもらおうと、地域の住民が、看板を設置しました。 27日は、野底にある溜池「野底堤」で看板の除幕式が行われました。 看板は、堤の由来や歴史を知ってもらおうと、野底区と野底つつみ環境保全の会が設置したものです。 「野底堤」は棚沢川の流水が少ない野底地域で日常の飲料水などを含めた水源を確保するため、今から340年前の江戸時代、1673年に溜池としてつくられました。 その後何回かの大飢饉が続き、水田の耕作面積を拡大しようと考えた地元住民は、高遠藩主内藤頼寧に堤の拡張を直訴したということです。 6年に渡る拡張工事は1854年に完了し現在の野底堤の原型が完成しました。 由来や歴史については、野底区の平澤敏男さんが所有する古文書を、2年をかけて解読しました。 野底つつみ環境保全の会の平沢基男さんは、「300年以上、この地区の稲作や生活用水の水源として守られてきた堤を、後世に引き継いで行きたい」と話していました。

-

西駒山荘改築 随意契約を結ぶ

伊那市は中央アルプス西駒山荘建て替え工事で伊那市に本社を置く建設会社西武建工と随意契約を結びました。 今年度建て替えが予定されている西駒山荘は中央アルプスの将棊頭山にある山小屋です。 伊那市は今年度当初予算に6,000万円の事業費を計上しましたがヘリコプターで資材を運搬するなど特殊な状況にあることから請負業者を決める入札が2回不成立となっていました。 30日は3回目の入札が行われましたが、不調に終わり、最低価格を提示した西武建工と随意契約を結びました。 西武建工の見積もり採用金額は、5,355万円でした。 市はヘリコプターでの運搬費用などとして2,100万円を追加補正していて、31日は資材運搬についての入札が予定されています。 西駒山荘は来年の7月に営業を再開する予定です。

-

戦争中の国策宣伝の『写真週報』展示

太平洋戦争中の国策を宣伝した冊子、写真週報などを展示した、ビジュアル資料で知る戦争展が伊那市創造館で開かれています。 写真週報は、戦争中の昭和13年から20年にかけて国の機関が発行していたものです。 戦争にかんする国策を写真や絵で宣伝した冊子で375号が発行されました。 伊那市創造館ではそのうちの159号が保存されていて今回の展示ではそれらが、モニターやアイパッドでも見ることができます。 写真週報からは当時の政府や軍部の考え方が分かるほか、国民を戦争へと向かわせることに躍起になっている文章が多く見られます。 伊那市創造館となる前の上伊那図書館に勤務し写真週報の整理作業にあたっていた、伊那市の湯澤敏さん。 湯澤さんは、写真週報が戦争を知るうえで貴重な資料になると思い大切に保管したといいます。 戦争展ではほかにポスターなども並べられています。 ビジュアル資料で知る戦争展は8月31日まで伊那市創造館で開かれています。

-

南ア北部救助隊岩場で訓練

夏山シーズンを迎え、南アルプス北部地区山岳救助隊は30日、万が一に備え伊那市長谷黒河内の岩場で訓練を行いました。 救助隊は、民間や行政などおよそ80人で構成されています。 救助訓練は毎年この時期に行われていて、30日は救助隊およそ20人が参加しました。 訓練には、市役所の新人職員3人も参加し、ロープの結び方などを教わっていました。 隊員らはザイルの扱い方や命綱の結び方を確認し、高さおよそ20メートルの岩場を登っていました。 西村和美隊長は、「マナーを守らない登山者が増えていて事故につながる恐れがある」とし話しています。 また、29日に中央アルプスで発生した遭難事故について「天候が悪いのに行動したこと。ガイドをつけなかったことが原因」などと話していました。 管轄するエリアでは昨年度、死亡者が2人、遭難や滑落などが6件発生しています。 救助隊では今年10月に県警のヘリと合同で訓練を行う予定です。

-

福島県の親子伊那でリフレッシュツアー

福島第一原発の事故の影響を受けている福島県在住の親子を伊那市に招待し、自然に触れてもらう「信州伊那谷親子リフレッシュツアー」が伊那市高遠町で行われています。 参加しているのは福島県南相馬市と飯舘村の8組19人の親子です。 福島第一原発事故後、安心して外で遊ぶことができない子どもや不安に思う親達に、自然の中でリフレッシュしてもらおうと、今回初めて開かれました。 27日に始まったこのツアーは、上伊那地域の住民有志で作るボランティア団体「伊那谷リフレッシュプロジェクト」が企画したものです。 29日は高遠町の三義交流館やまびこで、木工教室が開かれました。 プロジェクトのメンバーと地域ボランティア13人が講師を務め、木の船や鉄砲の作り方を教えていました。 信州伊那谷リフレッシュプロジェクトでは、ツアー前に寄付金を募ったところ、100万円以上が集まり、来年以降の実施も検討しています。 参加者は3泊4日のツアーの中で、そば打ちやブルーベリー狩りなどを体験しました。

-

小松総合印刷と市土地開発公社が土地売買契約へ

伊那市横山の株式会社小松総合印刷は事業拡大に備え伊那市土地開発公社と土地売買契約を今月31日に結びます。 小松総合印刷が新たに取得するのは、今の社屋の隣接地およそ3300平方メートルです。 金額はおよそ2700万円で将来の事業拡大に備えるための用地取得となります。 今回契約を締結する伊那市土地開発公社は解散するとの方針が決まっていて9月議会で議決後、10月に正式に解散となります。

-

新山保育園 来年度再開の見通し

園児数の不足により休園となっている伊那市の新山保育園。 来年度、再開の基準となる園児20人を確保できる見通しがたったことがわかりました。 28日新山保育園で開かれたイベントの中で、地域住民でつくる新山保育園・小学校を考える会が再開基準となる園児20人を確保できる見通しがたったことを保護者に説明しました。 新山保育園は平成21年度から園児数の不足で休園となっていて現在は富県や美篶保育園などに通っています。 伊那市では園児数が20人以上となった場合は保育園を再開するとしています。 考える会によると、来年度の園児数は新山地区で年長2人、年中3人、年少6人、未満児が9人の合わせて20人が希望しているということです。 また、平成28年度までは園児数が確保できる見通しとしています。 考える会では、今後は子どもの確保に向け、定住対策にも力をいれていきたいとしています。 伊那市では、11月初旬に来年度の入園予定者がまとまった段階で20人に達すれば再開に向け準備を進めていくとしています。

-

ますみヶ丘平地林で昆虫などを観察

夏休み中の子供たちが28日、伊那市のますみヶ丘平地林に生息する昆虫を観察しました。 これは夏休み中の子どもたちに珍しい昆虫や植物が生息するますみヶ丘平地林で自然に親しんでもらおうと伊那市と信州大学農学部が合同で開いたものです。 28日は、市内の親子21組51人が参加しました。 指導には信州大学農学部の中村寛志教授らがあたりました。 中村教授は、ここでおよそ70種類のチョウを観察することができると説明していました。 子どもたちは、虫かごと網をもって平地林内をあるいてチョウやバッタなどを捕まえていました。 中には、カブトムシを捕まえる子どもの姿もありました。 観察会では他に、ますみヶ丘平地林近くの田園にも訪れました。 ここでは、環境省の絶滅危惧種に指定されているチョウ・ミヤマシジミを観察することができます。 28日もミヤマシジミを観察することができました。 県の支援金事業を活用し平成24年度に伊那市が作成したガイドブックを使って名前や生態についての学習を行いました。 9月にも、ますみヶ丘平地林でトンボやバッタなどの観察会が行われることになっています。

268/(火)