-

伊那市・新宿区友好提携5周年パネル展

伊那市が東京都新宿区と、友好提携を結び今年で5周年です。

伊那市役所では、友好提携5周年を記念したパネル展が開かれています。

パネル展は、交流事業や、交流の歴史を振り返り、今後のさらなる発展に繋げていこうと開かれています。

市役所1階の市民ホールには、パネル16枚が展示され、互いの産業や伝統芸能、交流事業などを紹介しています。

このうち、紹介されている「伊那教場」は、終戦直後、学校が焼けてしまった新宿の子どもたちの為に、上伊那の有志が木材を寄贈し作られたものです。

旧高遠藩主内藤家が縁で、旧高遠町と昭和61年に友好提携を結びました。

平成18年の市町村合併により、新たに伊那市と友好提携を締結しました。

パネル展は、8月11日まで伊那市役所1階市民ホールで開かれています。 -

子どもワークショップ ウインドチャイム作り

伊那市高遠町の信州高遠美術館主催の子どもワークショップが3日、高遠閣で開かれ、小学生が風鈴を作りました。

ワークショップは、子どもを対象に毎年夏に開かれていて、今年で5年目です。

小学生23人が参加し、アルミなど金属の棒を使った風鈴、ウインドチャイム作りに挑戦しました。

指導したのは、東京芸術大学大学院美術教育研究室の学生4人です。

ウインドチャイムは、針金に毛糸を巻いて星などの形を作り、金属の棒を縛りつけて作ります。

子どもたちは、音が鳴るように考えながら棒を取り付けていました。 -

西早稲田中学校が農業体験

東京都新宿区の西早稲田中学校の生徒が4日、伊那市高遠町で農業体験をしました。

西早稲田中学校では、給食で高遠の米や味噌、野菜を使っていることから、毎年夏休みに高遠町を訪れて農業体験をしています。

今年で6年目の取り組みで、生徒23人が参加し、班ごとに分かれて作業をしました。

このうち高遠町農産加工施設では、生徒2人が味噌造りを体験しました。

西早稲田中学校の給食では、高遠町農産加工組合の手づくり味噌が使われています。

生徒は、一度仕込んだ味噌を機械でもう一度細かく潰す、二度挽きという作業をしました。

桶から味噌を取り出し、機械に入れる作業を手際よくこなしていました。

生徒が二度挽きをした味噌は、来年の5月頃までねかせ、中学校に送られるということです。 -

小林恵子さんパッチワークキルト展

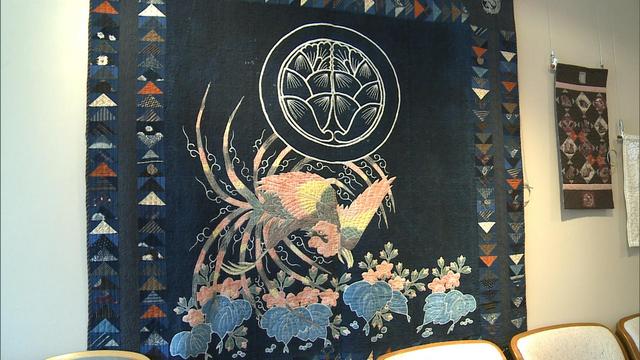

趣味でパッチワークを楽しんでいる伊那市西箕輪の小林恵子さのキルト作品展が、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれています。

パッチワークキルトのタペストリー15点が、ホテルロビーの廊下に展示されています。

小林さんは23年間、パッチワークを楽しんでいます。

今回の展示では、習い始めの頃の小さい作品をつないだタペストリーや、藍染の布を使った和風の作品などが飾られています。

小林さんのパッチワークキルト展は31日まで、高遠さくらホテルで開かれています。 -

日本舞踊4流派 舞踊発表会

伊那市などで活動する日本舞踊の4つの流派合同の舞踊発表会が31日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。

これは、高遠さくらホテルが開いているもので、今年で9回目です。

日頃はそれぞれに活動している流派が合同で発表会をすることで、交流を深めています。

今年は4つの流派から5団体が出演しました。

23のプログラムがあり、一人あるいは数人でステージに立ち、歌謡曲などに合わせて踊っていました。 -

あすなろ会本沢牧場に電気柵設置

伊那市高遠町藤沢の荒町の住民でつくるあすなろ会は29日、ニホンジカによる食害からソバを守ろうと、近くにある本沢牧場に電気柵を設置しました。

作業には、荒町の住民や県と市の職員合わせて23人が参加しました。

あすなろ会では、国の補助を受けて平成12年から本沢牧場を運営していて、7年ほど前からそばの作付けを行ってきました。

しかし、これまで設置していた柵がニホンジカに対応したものでなかったことや、老朽化などにより、ニホンジカによる食害を受けていました。

今回新たに、全長1.4キロにわたり、これまでより1メートルほど高い柵を設置しました。

およそ60万円の費用のうち、国の補助金で半分を、残りを市の有害鳥獣被害防除対策事業の補助金で賄いました。

会員らは、県農業試験場の職員の指導を受けながら、柵を設置していました。

あすなろ会では、8月上旬にそばの種まきを予定しています。 -

高遠町公民館進徳館夏の学校

伊那市の高遠町公民館は、夏休み中の子ども達を対象にした夏の学校を、国の史跡である進徳館で開いています。

この教室は、28日から4日間、進徳館を会場に開かれています。

進徳館で学ぶことで、高遠の歴史や文化に親しみ、郷土を大切にする心を育んでもらおうと高遠町公民館が、毎年開いていて、今年で3年目です。

高遠小学校と高遠北小学校の子ども達を対象としていて、1年生から6年生まで、59人が参加しています。

毎日、午前中に、夏休みの宿題に取り組む他、論語の素読などを行います。

5・6年生は、孔子像の前で、素読していました。

また、3・4年生も、原 和男公民館長に続いて、素読していました。

この教室は、来月2日まで、休日を除いて4日間開かれる予定で、お寺での座禅や、吟詠、災害に関する学習なども行う予定です。 -

伊澤潔さん細密画展

伊那市高遠町の伊澤 潔さんの細密画展が信州高遠美術館で始まりました。

会場には、高遠町の身近な野山の風景とそこに息づく昆虫を描いた作品26点が並んでいます。

伊澤さんは、子どもの頃から昆虫が好きで、35年ほど前から昆虫の絵を描き始めました。

伊澤さんはデザイン関係の仕事をしていて、高遠美術館から仕事を請けた事が縁で、今回、初めて個展を開く事になりました。

仕事が忙しく、絵を描く余裕がない時期もあったということですが、3年ほど前から、友人の店舗で作品を飾るようになり、作品を描きためてきたということです。

この伊澤潔さんの細密画展は、来月28日まで、信州高遠美術館で開かれています。 -

伊那市高遠町の高遠第2、第3保育園と第4保育園親子遠足

伊那市高遠町の高遠第2、第3保育園と第4保育園は、親子遠足を伊那市長谷の黒川で行いました。

22日は、2つの保育園の園児と保護者らおよそ160人が参加しました。

子供たちは、タイヤチューブや浮輪などを使って川遊びを楽しみました。 -

貴船神社子供騎馬行列 初稽古

伊那市高遠町に伝わる伝統行事、貴船神社子供騎馬行列の初稽古が20日、高遠北小学校で行われました。

稽古には、高遠北小学校3年生以上の児童およそ40人参加しました。

指導にあたったのは、高遠町藤澤荒町の住民でつくる貴船神社子供騎馬行列保存会会員です。

騎馬行列は、当時の高遠藩主保科正之が行列の用具を荒町にある、貴船神社に奉納したのが、始まりとされています。

保存会によりますと、騎馬行列は、大正12年まで行われていましたが、その後途絶えたということです。

平成元年に地元有志が復活させ、保存会をつくり子どもたちに歌や、振り付けの指導にあたっています。

児童らは、鉄砲や、弓、衣装などを入れる箱などを持ち、当時の行列の様子を再現していました。

子供騎馬行列は、9月3日に行われる高遠城下まつりで披露されることになっています。 -

金メダリスト柴田さん水泳教室

アテネオリンピックの金メダリスト・柴田亜衣さんの水泳教室が、21日、伊那市の高遠小学校で行われました。

21日は、高遠小学校の4・5・6年生を対象に教室が開かれました。

教室では、まず、柴田さんが個人メドレーを披露しました。

講師を務めた柴田亜衣さんは、2004年のアテネオリンピックの競泳女子 800メートル自由形で、金メダルを獲得しました。

日本人の女子自由形で金メダルを獲得したのは、柴田さんが初めてです。

この水泳教室は、国立信州高遠青少年自然の家が、文部科学省が進める子ども体力向上啓発事業の一環で行ったものです。

柴田さんは、けのび、バタ足などの基本から指導していました。

けのびでは、手はまっすぐ足は広げない、クロールでは、お尻に届くくらい手を大きく回す、などとアドバイスしていました。

また、水泳は楽しむことが大切と、後半はボールを使ったゲームも行われました。

子どもたちは、歓声をあげながらボールを追っていました。

最後に、一人ずつ、柴田さんの金メダルに触らせてもらっていました。 -

復元の記録「法華道よ再び」上映

歩く人がいなくなった伊那市高遠町芝平から富士見町をつなぐ道の復元の記録、「法華道よ再び」の上映会が17日、伊那市の高遠町総合福祉センターで開かれました。

「法華道よ再び」は、伊那ビデオクラブの河野ひさしさんが制作したものです。

河野さんは、同じビデオクラブに所属する北原厚さんが、法華道の復元に取り組んでいることを知り、その取り組みを記録に残そうと撮影を始めました。

北原さんは、子どものころ法華道の起点となる高遠町芝平に住んでいて、山菜とりなどでよく歩いていました。

しかし人口の減少などにより、住民は集団で芝平を離れ、それにともない法華道を歩く人もいなくなりました。

映像ではその法華道に生えた笹を刈るなど一人で復元にあたった北原さんの故郷を思う気持ちや、取り組みが、紹介されています。

北原さんは、「すばらしい映像をつくっていただき嬉しく思う。歩く人がいなくなった法華道も、今は信仰の道として、またウォーキングコースとして使われるようになった。

ここを通る人に、これまでの歴史を感じてもらいたい。」と話していました。 -

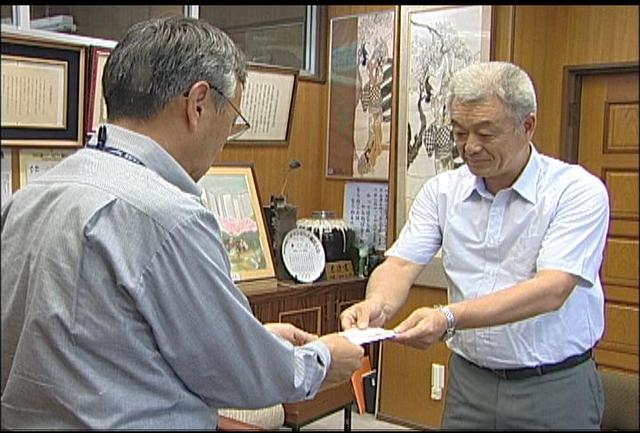

高遠町の赤羽さん カラオケ用DVDをデイに寄贈

伊那市高遠町の赤羽清さんが14日、高遠町長藤にあるデイサービスセンター「くつろぎの家」に、カラオケ用のDVDを寄贈しました。

くつろぎの家を運営する伊那市社会福祉協議会の森一義副会長に、赤羽さんから5万円相当のDVD6枚が手渡されました。

DVDは、デイサービスセンターの利用者がよく歌う曲などが収録されています。

赤羽さんはこれまで、地元高遠町の「くつろぎの家」にカラオケの機器や現金、タオルなどを寄贈していて、今回が6回目の寄贈です。

伊那市社会福祉協議会の森副会長は、「貴重なものを頂いた。有効に使わせていただきます」と感謝しました。

寄贈式のあと、さっそく贈られたDVDで、赤羽さんと施設の利用者が一緒にカラオケを楽しんでいました。 -

郷土研究会が保科家ゆかりの寺を清掃

伊那市高遠町の高遠郷土研究会は16日、保科正之ゆかりの寺、樹林寺の清掃作業をしました。

この日は、会員およそ40人が参加して境内の草取りや仏閣の掃除をしました。

樹林寺は、慶長6年、1601年に、保科正之の義理の父、保科正光によって建てられた寺で、現在住職はいません。

そのため、研究会では保科正之ゆかりの寺を残していこうと、毎年樹林寺の清掃作業をしています。

また研究会では、その歴史を後世に語り継ごうと、およそ30年前に石碑を建て、保科正之の功績を偲んでいます。

北原俊和会長は「この寺が保科正之公のゆかりの地であるということを後世に伝える手伝いが少しでもできればうれしい」と話していました。 -

芝平山の絵図 虫干しで1年ぶりお目見え

伊那市高遠町に古くから伝わる「芝平山の絵図」の虫干し作業が16日に行われました。

この日は、芝平山の絵図を保有する高遠町長藤地区の6部落の代表などおよそ10人が見守る中、絵図の入った箱が1年ぶりに開封されました。

「芝平山の絵図」は宝永3年、1708年に、伊那市と諏訪市堺にある御堂垣外山の地権争いを治めるために、現在の裁判所にあたる江戸の評定所が作り、両地域に渡したとされています。

虫干しは6部落が持ち回りで担当していて、今年は栗田地区が担当しました。

箱から出された絵図が広げられると、現在の場所と位置関係を確認していました。

また、絵図の裏側にはお互いの領地を荒らさないよう注意書きが書かれています。

近所から絵図を見に来たある男性は「初めて実物を見たが、とても立派なもの。江戸時代から大事に保管されているというのはすごい」と話していました。

栗田地区の伊東修総代は「江戸時代のものが今もなお残っているのはすごいこと。これからも大切に保管していきたい」と話していました。 -

東ティモール首相が直筆の手紙

東ティモールの学生訪日団が高遠中学校を訪れ交流したことなどに対する東ティモール首相直筆のお礼の手紙が13日届けられました。

13日は、北原巌男東ティモール特命全権大使の妻の、芳子さんが、高遠中学校を訪れ、生徒に手紙を手渡しました。

東ティモールの学生訪日団は、高遠町出身の北原大使の縁で6月に高遠中学校を訪れ交流を深めました。

その際3年生の生徒が、東ティモールのグスマン首相あてに、交流の様子や、学校のことまた東日本大震災で大きな被害が出たことなどを手紙に書き訪日団に渡しました。

手紙は、その返事としてグスマン首相が3年生1人1人に直筆で書いたものです。

手紙には、「高遠に行ってみたい。」「日本の復興を信じています。」などと首相のサイン入りで書かれています。

高遠中学校では、今後も手紙のやりとりなど交流を深めていきたいと話しています。 -

肖像画家三浦輝峰さんの展覧会

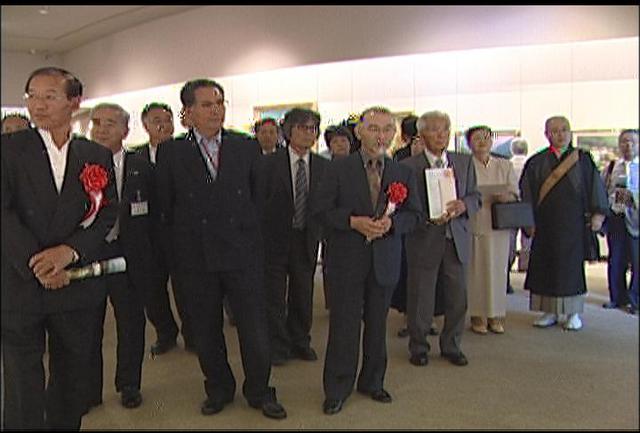

伊那市出身の肖像画家三浦輝峰さんの展覧会「肖像画に見るリアリズムの美」が8日から、伊那市高遠町の信州高遠美術館で始まりました。

8日はオープニング式典が行われ、関係者およそ50人が出席しました。

会場には人物や風景などの油絵、48点が並べられています。

三浦さんは20歳の頃から肖像画や風景画を描き始め、2007年には全日本肖像美術協会の理事長に就任しました。

2003年には、二十歳の女性の初々しさを描いた「花の時」で内閣総理大臣賞を受賞しました。

また、扇千景元参議院議長など、三浦さんの作品は国会議事堂に飾られています。

三浦さんは、肖像画について「人の肌の色は繊細で、その色の魅力にひかれ描き続けてきた」と話します。

三浦輝峰さんの展覧会は8月28日まで、信州高遠美術館で開かれています。 -

高遠北小がさくらの里のお年寄りと交流

伊那市の高遠北小学校の6年生は、特別養護老人ホーム「さくらの里」に入所しているお年寄りと、7日交流しました。

7日は、高遠北小学校の6年生8人が、さくらの里を訪れ、お年寄りと交流しました。

子どもたちは、地域のお年寄りと交流する事で、高遠の 歴史や文化を学ぼうと、去年から、さくらの里を訪れ、交流を続けています。

子ども達が音楽会で発表した歌を披露したほか、一緒に七夕の飾り付けをしました。

飾り付けでは、お年寄りの書いた短冊などを、子ども達が飾り付けていました。

飾り終わった笹を立てると、「きれい」と歓声があがっていました。

最後に、笹を囲んで全員で、七夕の歌を歌いました。 -

伊那市高遠町のそば店「壱刻」 義援金を市に届ける

伊那市高遠町のそば店「壱刻」は、先月開いた東日本大震災の復興を支援するコンサートの収益の一部を5日、義援金として伊那市に届けました。

5日は、壱刻のメンバーの一人の飯島進さんが高遠町総合支所を訪れ、義援金7万5千円を伊那市に届けました。

コンサートは、先月25日、音楽を通して被災地を支援しようと開かれたものです。

コンサートにはおよそ60人が訪れ、入場料全額と、飲み物などの売り上げの一部、あわせて7万5千円が集まりました。

壱刻では、被災地の復興を支援すると同時に、高遠の町が元気になるような活動を今後も行っていくとしています。 -

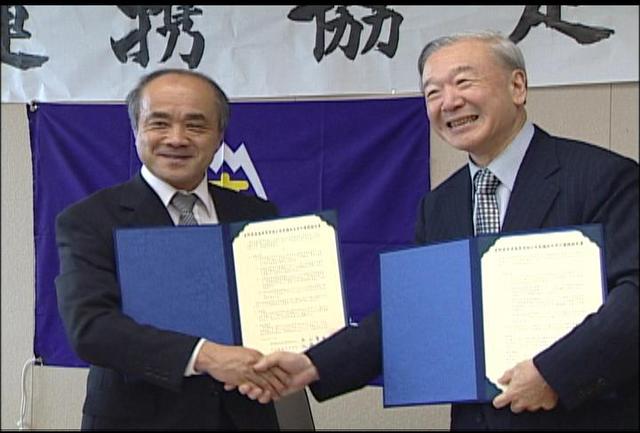

高遠高校と日本福祉大 連携協定締結

伊那市の高遠高校と、愛知県の日本福祉大学は、相互の教育活動の連携強化や、地域社会の担い手を育む事を目的に、4日、連携協定を締結しました。

4日は伊那市役所で調印式が行われました。

協定は、高遠高校の情報ビジネスコースと、日本福祉大学の経済学部で結ばれ、式では、高遠高校の丸山富永校長と、日本福祉大学の加藤幸雄学長が協定書を取り交わしました。

また、高遠高校振興会を交え、3者による覚書が取り交わされました。

両校の交流は、2009年に、日本福祉大学の学生が、高遠町について調査した事がきっかけとなり、スタートしました。

高遠高校では、年齢の近い、大学生から行動や考え方などを学ぶ事を期待しています。

日本福祉大では、実習を通し教室で得られない、現場で生きる力を身につけてもらいたいとしています。

両校では、単に、高校と大学の連携だけでなく、それぞれの地元の支援を得ながら、今回の協定を地域振興につなげたいと考えています。

高遠高校の丸山校長は「大学生と共に、高校生が地域に貢献している気持ちを育み、社会生活に前向きになれば」と話していました。

今年度、高遠高校の生徒は、大学生のサポートを受け「高遠町再発見」をテーマに調査研究をしています。

研究のまとめは、11月の日本福祉大学の文化祭で発表される事になっています。 -

ローズガーデン充実へ500万円寄附

伊那市高遠町に長野事業所がある、伸和コントロールズ株式会社は、しんわの丘ローズガーデンの充実を目的に、伊那市に500万円を寄附しました。

27日は、伸和コントロールズの幸島宏邦社長らが、伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に、目録を手渡しました。

伸和コントロールズは、神奈川県川崎市に本社がある、電子部品等のメーカーで、高遠町に、長野事業所があります。

これまでに、しんわの丘ローズガーデンの整備などの為に、3000万円を寄附しています。

幸島社長は、「しんわの丘ローズガーデンは発展途上のバラ園。今後も継続して協力していきたい」と話していました。

白鳥市長は「さらに場所を拡充し、車いすでも周りやすいよう整備を行い、伊那市のバラの拠点とし全国へ発信していきたい」と話していました。 -

高遠閣で東日本大震災の復興を支援するコンサート

伊那市高遠町の高遠閣で25日、東日本大震災の復興を支援するコンサートが開かれました。

コンサートは、伊那市高遠町でそば店「壱刻」の代表を務める平澤優司さんが、音楽を通して住民同士の交流を深めるとともに、被災地の復興を支援しようと開いたものです。

25日は、平澤さんと交流のある東京都在住のアマチュアバンド「クッキーサトナカ&ヘンデルとグレーテル」の3人が、およそ20曲を披露しました。

メンバー達は、本格的な演奏や、ユーモアあふれる楽しいトークで、会場の笑いを誘っていました。

コンサートの入場料全てと飲み物などの売り上げの一部、あわせて7万5千円は、伊那市を通じて義援金として被災地に送られるということです。

コンサートの模様は、7月5日からご覧のチャンネルで放送します。 -

高遠小児童ミクロネシアの子ども達と交流

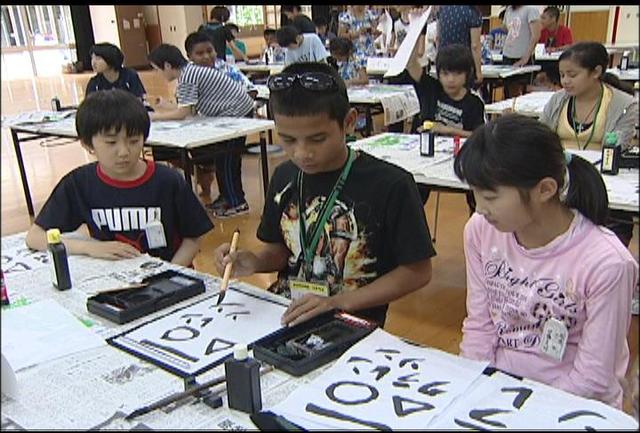

太平洋の島国、ミクロネシア連邦の子供達が、27日、伊那市の高遠小学校を訪れ、児童と交流をしました。

高遠小を訪れたのは、ミクロネシア連邦の9歳から14歳の子供達、19人です。

今回の交流は、国立信州高遠青少年自然の家を運営する独立行政法人青少年教育振興機構が進める国際交流事業の一環として行われました。

このうち、高遠小6年生との交流会では、習字を体験しました。

教えたのは高遠小の6年生です。

かたことの英語で、コミュニケーションをとりながら、筆の使い方などアドバイスしていました。

あるミクロネシア子どもは「習字はとても楽しい。島に帰ってもやりたいです」と話していました。

高遠小の児童は「言葉は通じないが、良い交流ができたと思います」と話していました。

交流会では他に、高遠小とミクロネシアの子供達が、それぞれの地域に伝わる踊りを披露し、お互いの文化にふれ合っていました。

ミクロネシアの子供たちは、27日、東京へ移動し、30日に帰国する予定です。 -

高遠高校振興会 定期券購入費の上限10%を補助

高遠高校振興会理事会が20日、伊那市の高遠高校で開かれ、遠距離バス通学する生徒に対し、定期券購入費の上限10%を補助することなどが承認されました。

バス通学費の補助は、伊那市から年間140万円の補助を受け振興会が行うものです。

対象となるのは、JRバス関東の利用者のうち伊那市美篶の中県バス停より西側から乗車する生徒と、駒ヶ根から富県などを経由するこまくさ観光の通学バスを利用する生徒です。

補助は、定期券購入費の10%を上限としています。

高遠高校のバス通学者は、全校生徒307人のうち106人で、このうち補助の対象となるのは90人ということです。

補助対象者の1か月のバス通学費の総額はおよそ130万円で、振興会では夏休みと冬休みを除いた年間の補助額は、130万円を見込んでいます。

高遠高校振興会の白鳥孝会長は「これまでは通学の手段や費用などの問題から、通いたくても通えない生徒がいたと思う。地域の中核を担う学校として、発展していってほしい」と話しました。

通学費の補助は、今年度4月分の定期券購入分から受けることができます。

高遠高校では、保護者への説明を行っていく他、中学校での高校説明会などで補助について説明し、入学志願者増につなげていきたいとしています。 -

東京芸術大学の学生が中学生に楽器指導

伊沢修二の縁で伊那市と交流のある東京芸術大学の学生が18日、市内の中学校で楽器の指導を行いました。

この日は、芸大の学生35人が市内の中学校3校で楽器の指導を行いました。

このうち伊那中学校では、13人の学生が吹奏楽部の生徒を指導しました。

交流は、伊那市高遠町出身の伊沢修二が、東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で始まったもので、学生らは楽器指導のほか、秋に伊那市で開かれる記念音楽祭で演奏を披露しています。

この日は14パートに分かれて指導が行われ、打楽器のパートでは、自分の中で一定のリズムがキープできるようにと、足踏みや手拍子で練習していました。

ある中学生は「普段の練習ではわからない細かい部分まで教えてもらうことができるのでとても勉強になる」と話していました。

伊那中吹奏楽部副顧問の丸野悟教諭は「技術の高い学生から直接教えてもらうことができ、子ども達にとってはとても勉強になる機会」と話していました。

楽器の指導は市内の中学校2校を対象に19日にも行われる予定です。 -

ローズガーデンのバラ見頃

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンのバラが現在見頃を迎えています。

18日には、見頃を迎えたバラの中でローズガーデンウェディングが行われ、2人が愛を誓い合っていました。

園内には、およそ120種類、2,600株のバラが植えられていて、今年は例年より1週間ほど開花が遅れましたが、ここ数日で見頃を迎えました。

バラの見頃は来週末までで、種類によっては7月中旬まで楽しめるということです。 -

高遠町婦人会廃油石鹸作り

伊那市高遠町の主婦などでつくる「高遠町婦人会」は、廃油石鹸作りを17日、高遠町総合福祉センターで行いました。

廃油石鹸作りには、婦人部の会会員およそ20人が集まりました。

会では、環境にやさしいエコライフを目指し活動を行っています。

石鹸作りでは、各家庭や高遠中学校の給食で使用した食用油と、水、苛性ソーダを混ぜ合わせます。

会員同士会話をしながら、およそ30分間、油を混ぜていました。

高遠町婦人会の池田悦子会長は「少しの手間で環境の為にできることが沢山あるので、今後も取り組んでいきたい」と話していました。

廃油石鹸は、2週間ほどで完成するということです。 -

ラス・デュエンデス 高齢者生活福祉センターくつろぎの家でフラメンコ披露

伊那市高遠町のフラメンコ愛好家などでつくるラス・デュエンデスは、伊那市高遠町の高齢者生活福祉センターくつろぎの家を14日訪れ、踊りを披露しました。

14日は、ラス・デュエンデスのメンバー8人がくつろぎの家を訪れ、フラメンコを披露しました。

くつろぎの家への訪問は、お年寄りに生の踊りを見てもらおうと行われたものです。

ラス・デュエンデスは、伊那市を中心に老人ホームなどの施設でフラメンコを披露しています。

14日は、スペインの祭りで踊られる曲など、9曲を披露しました。

ラス・デュエンデス代表の羽生田由佳さんは「フラメンコを初めて見るというお年寄りも多いと思う。普段目にすることの少ない踊りが、生活の活力になればうれしい」と話していました。 -

今年度のさくら祭りの反省会

今年度のさくら祭りの反省会が、高遠町総合福祉センターで13日開かれ、来年度への課題などについて意見交換を行いました。

13日は、市の職員や警察、ボランティアなどおよそ40人が集まり、今年度のさくら祭りについて意見を交換しました。

今年は、震災の影響を受け有料入場者数が有料化を開始した昭和58年以降3番目に少ない15万2千人でした。

意見交換でホテル関係者からは「宿泊客は4割ほどに減少してしまった。ライトアップやイベントの中止が大きく響いた」と話しました。

他にボランティアの代表者は「おむつ交換の場所がない。観光案内所の開始時間を1時間早める必要がある」などと、課題をあげました。

伊那市高遠町の伊藤俊規地域自治区長は「入場者数は減少したが、おもてなしの心を持って取り組めたのではないかと思う。この日出た意見を参考に、来年度以降につなげていきたい」と話しました。 -

高遠高校生徒会が義援金届ける

高遠高校の生徒会が6日、東日本大震災と長野県北部地震の義援金を伊那市に届けました。

高遠高校の生徒会役員が高遠町総合支所を訪れ、伊藤俊規総合支所長に義援金を手渡しました。

義援金は10万8349円です。

4月と5月に計5回、生徒会役員が生徒や教職員に募金を呼び掛け、3万7794円が集まりました。

また4月17日、高遠城址公園の観桜期の駐車場として開放した高校のグラウンドで募金活動をし、観光客から7万555円が集まりました。

このほか、外国人観光客から外国通貨も寄せられたということです。

伊藤総合支所長は「皆さんの想いが被災者の勇気につながると思う」と話していました。

高遠高校生徒会では、今後も募金活動を続けていくということです。

301/(金)