-

伊那市合併で新体制に 少年補導委員55人を委嘱

3市町村合併に伴い新体制になった伊那市少年補導センター少年補導委員の委嘱式が9日夜、市役所であった。委員は旧伊那市50人、同高遠町3人、同長谷村2人の計55人。会長には美篶の丸田旭雄さんに決まった。

あいさつに立った市教育委員会の北原明教育長は「小学校では地域で児童の安全を守るボランティア活動が広がっている。補導委員の活動も貴重な地域の力となる。少年たちも温かい声を掛けられるのを待っている」と話した。

丸田会長は「事件や交通事故がなければ警察は要らないと思う。しかし、警察や司法があるから悪いことはできないということが秩序を守っている。青少年が警察等にお世話になる前に、早期にキャッチして適切な指導で育成していきたい」と意気込みを語った。

少年補導委員は街頭補導活動などで不良行為少年を発見し、非行に移行する恐れのある少年に対して注意、助言、指導などをして未然に防ぐ。学校の夏休み期間や毎週などに実施する巡視活動は年間約90日となっている。 -

持続可能な開発教育について考えるワークショップ

自然体験教室を通して子どもの健全育成、地域活性化などを目指すNPO法人・自然学校ふる里あったかとお(丸山宏一理事長)は13日、「持続可能な開発のための教育」(ESD)について学ぶワークショップを総合福祉センターやますそで開いた。スタッフや地域住民など約15人が参加し、未来をつくる教育をそれぞれの個人がどう実践していくかを考えた。

環境、農業、経済など、さまざまな分野で「持続的な発展」が求められる中、ESDへの関心も高まっており、身近な例からESDを学ぼう竏窒ニ企画した。講師には、あったかとおの理事でESDの推進に取り組むNPO・ESD竏谷の理事、森良さんを迎えた。

参加者はまず、自分の考える「今のままでは続けられなくなること」を一つずつ掲示。それを続けていくためにはどうすべきかを話し合った。

森さんは、最終的な解決方法はそれぞれ関連があることを示し「自分が主体となって問題に向き合うことが基本。しかし、それぞれの問題は本質的には関連しており、協力し合って解決を目指すのが個人にとってのESD」と参加者に語った。 -

高遠北小で不審者対応避難訓練

伊那市高遠町の高遠北小学校(宇治正隆校長、61人)で10日、不審者対応避難訓練があり、実践を通して緊急時の対処法を確認した。

伊那署員が扮(ふん)するナイフを所持した不審者が、教室棟1階北東端のクラスに侵入したとの想定。教職員はマニュアルに沿って迅速に対応し、児童の安全確保を図った。

不審者が現れると、職員が非常用メガホンのサイレンで緊急事態を周知。各クラスの担任が驚きをみせる児童を体育館に素早く誘導し、男性教諭4人がさすまたで不審者を取り押さえた。

同校は「林で囲まれ、周囲には何もない場所にあり、携帯もつながらない。訓練を通してさらに対応を検証していきたい」とする。

高遠町交番の岩井智明所長は「職員の対応で素早く、落ち着いて、行動ができていてよかったと思う」と講評。登下校時の・ス声かけ・スにも注意を促し、▽知らない人にはついていかない▽大声で助けを求める▽なるべく一人では遊ばない竏窒ネどを呼びかけた。

宇治校長は「訓練ではあったが本気になって素早く避難できた。登下校時なども何かあったときには、友達と一緒になってできるだけ遠くへ逃げることも心がけてほしい」と話した。 -

協働、格差是正へ地域自治区充実期待

新伊那市発足に伴う市議会議員選挙も終え、新議員26人が誕生した。「新市の方向付けをする最も重要な4年間」とする声もあり、市民の期待は大きい。伊那毎日新聞社では、市議選に合わせて候補者34人を対象に、新市の課題や権兵衛トンネルの開通による期待など6項目にわたるアンケートを実施した。

新市の課題では、南信地域の中核都市となることに期待するなかで、旧3市町村のそれぞれの特色を生かした一体的なまちづくりや、行政の広域化により多様化した地域課題や住民要望への解決策として、「市民に開かれた行政」と「住民との協働からなる市政運営の進め方」を課題とする回答が目立った。

なかでも、過疎化が進む周辺部との地域格差をなくすための対応や、地域の声を行政に反映させるため、高遠町と長谷、旧市内7カ所に設置する地域自治区の充実を訴える意見も多かった。

高遠町と長谷の候補者は新市発足による国民健康保険税や介護保険料の値上げを指摘する。高遠町の候補者は、2010年からの出生祝い金の廃止、高齢者の暮らしを支援する事業の有料化など、「旧高遠町が努力してきたことが崩される。それぞれの市町村が住民のために行ってきたことを、合併を機に壊してしまうのではなく、守り発展させることが課題」としている。

ほかに、広域ごみ処理問題、福祉や子育て支援、広域防災対策などの具体的な課題も挙げていた。

地域自治区と市議会の位置付けの問いには、地域自治区を、地域課題を探り、活性化に向けて住民の意見を行政に反映させるための「重大な組織」、市議会は審議・判断をする機関であり、行政のチェックをする機能を「これまで以上に充実させる必要がある」とし、役割の本質はそれぞれ異なるが、重なっている部分もあり、連携した取り組みが必要と考える意見が多い。

特に、高遠町と長谷は「これまでの自治体の施策のなかの住民にとって良い面を失わないように自治的な機能を発揮していくこと」として、地域自治区に期待し、市議会においては「地域自治区の自主的な活動を尊重し、発展させるために協力していくことが大事」と主張する答えもあった。

地域自治区の心配な点は「地域エゴが出やすい組織」とし、議会は「伊那市全体の発展という視点で調整していく機能をもつべき」とする回答も。

地域自治区に設置される地域協議会の委員構成について、地域の意見が十分に反映するために「型にはまらない人選が必要」と強調する意見があり、市長の任命制となっている地域自治区長について、「住民の知恵や力を生かし自治を発展させるために」公募や公選にするなどの提言もあった。

また、高遠町と長谷の地域自治区長の給与の高さを問題視する議員もいた。

「合併前は別の市町村だった地域をどう思うか」の問いに対し、通勤や通学、地域交流などによる友好関係からそれぞれの旧市町村を身近に感じていたとするなかで、経済の中心地である伊那市、歴史や文化、豊富な観光資源、自然に恵まれた環境を有する両町村の見方が多く、それぞれの特徴を認識し、生かして、一体感のあるまちづくりの推進を掲げる声が多かった。

権兵衛トンネルの開通にあたっては、木曽谷との人的交流や文化交流をはじめ、木曽谷との連携を図り、中京圏など広域からの誘客を促進し、観光客の増大からなる観光や産業、経済の活性化への効果に期待していた。

また、過疎問題を抱えるなかで、産業立地の促進と住環境や道路などの基盤整備から定住者の増加を目論む意見がある一方で、観光や商業の促進による、アミューズメント的な地域形成の指向の強まりを懸念する声もあった。

就労域の拡大や高度医療の広域化などを挙げる回答も目立った。

そのほかの主張としては、地域自治区や地域協議会の設置により、「市議はこれまでのように地域課題に尽力し、伊那市全体のことについて大局的な視点で考え、議会において建設的な立場にならなければならないと考える」とした声があった。

「合併を成功させ、早い時期に南箕輪村や宮田村との合併を図り、10万都市を目指すべき」と、合併の拡大を主張する回答も。

また、三峰川流域の合併を機に「二つのアルプスを眺める『三峰川舟下り』コースの設置も魅力の一つ」とする提案もあった。 -

交番相談員の制服完成 「着ると気持ち引き締まる」

県内の交番相談員の制服がこのほど完成した。10日から、伊那署管内の伊那市駅前交番2人、箕輪町交番1人、高遠町交番1人の計4人も制服を着て、仕事に励んでいる。

空き交番対策として警察官OBなどが務める交番相談員。これまで私服に名札をして職務にあたっていたが、交番を訪れた人には分かりづらいとの声があり、4月の増員に合わせて制服を作った。

色やデザインは警察官の制服に似ていて、合服は上下が紺色。左胸には「長野県警察」、背中には「交番相談員」と記され、腕や制帽にはサクラをデザインしたマークが付いている。

伊那市駅前交番の交番相談員の小松俊之さん(64)は「やはり制服を着ると気持ちが引き締まる」と気合が入っていた。 -

花の丘公園の桜が見ごろ

八重桜、山桜を中心に、100種類以上、約3千本が植えられている伊那市高遠町の花の丘公園。満開の桜に誘われ、連日、若者や夫婦連れなど観光客が訪れている。

満開は昨年より1週間遅く、13日ごろまで楽しめる。多品種のため、色の濃淡や形などが異なる。中には、黄緑色のギョイコウザクラもある。

観光客は「2度目の花見だね」と話しながら公園内を散策したり、桜を写真に収めたりと、ゆっくりくつろぐ。

初めて来たという名古屋市の山田香代子さん(70)由香さん(40)親子は「青空に桜が映えてきれい。桜名を記した看板がすべてにあるといいですね」と話していた。

公園は89年、通年観光を目指し、区や老人クラブなど24の各種団体が高遠城址公園のコヒガンザクラと異なった品種の桜を植えた。平均樹高5メートルほどに生長。

観光客は、関東や中京方面が大半を占め、高遠城址公園を見て、再度花の丘公園を訪れるケースが多いという。

花の丘公園は高遠城址公園から徒歩25分。中央アルプスを眺望できる。入園無料。駐車場は普通車30台。 -

満光寺で月遅れの花まつり

伊那市高遠町、長谷の寺院でつくる東部仏教会(22寺、会長・田中勲雄弘妙寺住職)は8日、高遠町の満光寺(兼子展世住職)で花祭りをした。各寺院の総代や保育園児など約100人が参列し、釈迦(しゃか)の誕生を祝った。

花祭りは一般的に、釈迦の誕生日4月8日に各寺院でするが、遠方寺院も多い同会は、参拝者への配慮から例年町中にある満光寺で合同でしている。また、4月上旬は町内が花見客で混雑するため、1カ月遅れでしている。

今年は高遠第1、第4保育園、長谷保育園が参加。一昨年までは満光寺の近くにある第1だけだったが「多くの子どもにお釈迦様の誕生について知ってもらおう」と、昨年から対象地域の全ての園に声がけしている。

紙の花でつくったカンムリや首かざりを身に付けた園児たちは、境内中央にある花御堂に安置された釈迦に甘茶を注ぎ、手を合わせた=写真。

釈迦の誕生を説明するスライド上映もあり、参拝者には甘茶が配られた。 -

ふる里あったかとお・ジュニアリーダー養成講座

ジュニアリーダー養成講座「半熟のつどい」が5日、伊那市高遠町の高遠城址(し)公園であった。初回は参加者らが自然の中でゲームを通じて交流を深めた。法人自然学校「ふる里あったかとお」(丸山宏一代表)主催。

市内の中高生を対象に、ボランティア活動を通じて仲間づくりを手助けする講座。小学生向けの自然体験活動などを展開している「ふる里あったかとお」としては、初めてのプログラムとなる。

第1回講座は同市西箕輪中学校1年の男子生徒2人が参加。講師の5人を交えて、互いの緊張を解きほぐすためのゲームをしたり、抜け替ったばかりのシカの角を探しに山へも出かけた。

フラフープが皆の指から離れないように上下に移動させるゲームでは協力しながら満喫。参加した澤田翔太郎君は「人と協力することは大変だと思った。ゲームを通じて仲良くなれて楽しかった」と息を弾ませていた。

「ふる里あったかとお」では地域の老人ホームや保育所でのボランティア体験や、自分たちで活動プランを立てたりなどの全4回の講座を予定。事務局長の村田喜直さんは「学区外での活動が少ない中高生には、仲間づくりの場が必要とされている」と参加を呼びかけている。

問い合わせは、「ふる里あったかとお」事務局(TEL94・2428)へ。 -

西早稲田中学校が食育給食のための視察

伊那市高遠町の農産物を通して、生徒たちに食と農の大切さを伝えていこう竏窒ニ、東京・新宿区の西早稲田中学校(津村由和校長)の教諭ら3人が2日、高遠町を訪れた。

同校は、顔の見える生産者から直送された野菜を給食に使うことで、食や農に対する生徒たちの関心を高めようと計画。新宿区の友好都市であった旧高遠町に協力を依頼し、農産物を給食に供給できないか検討してきた。

この日は、これから供給していく予定となっている「高遠味噌(みそ)」の加工所や「高遠さくら米」の生産現場などを視察。訪れた担当者は「送ってもらったサンプルを東京で食べたが、高遠さくら米は粒がしっかりしていて甘みもある。おいしい。今後は生徒たちが直接農業体験に参加することなども検討していきたい」と話していた。

高遠さくら米と高遠味噌の供給は5月に開始する予定。そのほかの野菜も供給の検討進めている。 -

伊那署が街頭犯罪抑止呼びかける 地域防犯ボラも協力

伊那警察署は地域の防犯ボランティアの協力を得て「街頭犯罪等抑止総合対策強化月間」の初日の1日、管内の大型店4カ所で街頭啓発をした。

アピタ伊那店、ジャスコ箕輪店、ケーヨーホームセンターニシザワ南箕輪店、ニシザワ食彩館高遠店の4カ所で実施。伊那少年友の会、伊那エンジェルス隊など約80人が参加し、啓発チラシなど千枚を買い物客らに配った。

アピタ伊那店にはボランティア約30人のほか、県警のマスコットキャラクター「ライポくん」も参加。自転車の盗難や車上狙い防止を訴えるチラシ約400枚を配布し、市民に街頭犯罪抑止を呼びかけた。

伊那署管内で発生した05年の街頭犯罪は、前年と比べて178件少ない658件。小嶋惣逸署長は「この時期に抑えることで、1年間の犯罪抑止につながる」と話していた。 -

県市町村対抗駅伝・7日 「新伊那市」で優勝目指す

第16回県市町村対抗駅伝競走大会に出場する伊那市チームの結団式がこのほど、市役所であった。本年は3市町村合併に伴い旧町村から長谷の大村紘樹選手(信州大学2年)が選出。選手らは一丸となって優勝することを誓い合った。

市教育委員会の北原明教育長は「選手同士が励まし、支え合って仲間づくりをして、1本のタスキに全員の願いを託して頑張ってほしい」と激励した。

前回はコーチとしてチームを見守った桜井健一監督(オリンパス辰野工場)は「選手たちが自分の力を精一杯出してくれれば、自ずと結果はついてくる」とあいさつした。

3区を走る鈴木昌幸選手(20)=美原区=は「今年からは旧伊那市、高遠町、長谷村の力を合わせた新チームになったので、存分に力を発揮したい。大会当日は応援をお願いします」と決意表明した。

第16回県市町村対抗駅伝競走大会(長野陸上競技協会など主催)は5月7日、松本平広域公園陸上競技場を発着点に、9区間42・195キロで競う。

伊那市は前大会で総合13位。第1、3、6回大会で優勝し、長野市に続いて優勝回数は2番目に多い。

伊那市チームのメンバーは次の皆さん。

▽1区(3・2キロ)=守屋風姫(春富中3年)▽2区(3・8キロ)=原田遊(伊那中2年)▽3区(5・8キロ)=鈴木昌幸(ジェルモ)▽4区(3・4キロ)=平澤綾(伊那北高3年)▽5区(4・7キロ)=萩原英雄(ジェルモ)▽6区(5・0キロ)=守屋智春(喜楽Q)▽7区(6・5キロ)=大村紘樹(信州大2年)▽8区(3・4キロ)=田村真史(伊那中3年)▽9区(6・395キロ)=北原健介(上伊那農業高3年)▽補欠=林孝行(信州大4年)宮島有里恵(伊那北高2年)小林一也(伊那中2年)片桐紗雪(伊那中2年)▽監督=桜井健一(オリンパス辰野工場)▽コーチ=平澤和海 -

国少で五月人形展

伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家は31日まで、正面玄関ギャラリーに五月人形を飾っている。

自然の家では、桃の節句や端午の節句、七夕などに合わせて、高遠町を中心とする住民から、家庭で使わなくなった人形などを借り受けて展示し、日本の伝統行事の由来などを子どもたちに紹介している。

五月人形は、よろいかぶとや武者人形、大将飾りなど約50セットを並べた。どれも勇ましく、立派な人形飾りで施設利用者たちも見入っている。

また、19日までは正面玄関周辺4カ所に鯉(こい)のぼり70匹も泳がせている。

自然の家では「子どもの健やかな成長を願う親の気持ちが端午の節句という行事となっていることなどが子どもたちに知ってもらえる機会となれば」と話している。

問い合わせは、国立信州高遠青少年自然の家(TEL96・2525)へ。 -

伊那市議選 新議員26人が決まる

新市発足に伴う伊那市議会議員選挙は30日、市内71カ所の投票所で一斉に投票が行われ、即日開票の結果、新議員26人が決まった。投票率は69・42%だった。

合併後、初めての選挙で、旧3市町村単位に選挙区を設けた。選挙区ごとの定数は伊那18、高遠5、長谷3で、それぞれ21人、8人、5人が立候補、7日間にわたる激戦を繰り広げた。

当選したのは、前職22人、新人3人、元職1人で、党派は無所属21人、共産党3人、公明党2人。共産党は立候補者5人を擁立したが、高遠・長谷で各1人が落選、旧伊那市議の議席4を3に減らした。

選挙区ごとの投票率は伊那が67・07%、高遠が83・76%、長谷が85・84%だった。

最も高かった投票所は長谷の非持山で98・66%。伊那の西箕輪大萱が48・06%と最低だった。

有権者数は5万6183人(男2万7148人、女2万9035人)。

【伊那選挙区】

定数18。前職16人、元職1人、新人1人。党派は無所属13人で、共産党、公明党がそれぞれ3、2の議席を確保した。

トップ当選は、西春近の元市議飯島尚幸氏。公明党の組織票に加え、集落単位で決起集会を開くなど地元で安定した強さを見せ、2655票を獲得した。

同世代の若者を中心に「応援団」を組織した西春近の春日晋治氏、有権者2874人と大票田の富県の下島省吾氏が2千票台で上位当選した。

手良の新人竹中則子氏は、市女団連OB有志らでつくる「明日を担う女性の会」が「政策決定の場へ女性を送り出したい」と擁立。得票数1800票を目標に掲げ、各地区に支部を設けて全市的に支持を広げた。

前職5人のうち3人が引退した西箕輪は、前沢啓子氏=共産党=のみとなった。

東春近は、新人1人が立ったものの、共産党の前職飯島光豊、伊藤泰雄の2氏は、しっかり地元などの地盤を固めた。

美篶は前職黒河内浩、矢野隆良の2氏が、伊那は前職新井良二、小林信、柴満喜夫、中村威夫、馬場秀則、前田久子=公明党=、三沢岩視、柳川広美=共産党=の8氏がそれぞれ当選を果たした。手良の小平恒夫氏は次点と41票差で当選ラインに滑り込んだ。

民主党の推薦を受けた東春近の新人野溝直樹氏は、ビジョン実現のため「だれもが自由に自分の意見を言える民主主義の風土づくり」を目指し、選対を組織せずに戦った。前職2人の地盤を崩すことができず、他地区へも浸透できなかった。市民派として立った西箕輪の前職倉田節子氏は地縁・血縁の地域選挙の壁にはばまれ、美篶の若林徹男氏も前回(03年2月の旧伊那市議選)より約370票を伸ばしたが、当選ラインに届かなかった。

【高遠選挙区】

定数5に8人が立候補した。なかでも5人が出馬した激戦の高遠地区は、他地区からの集票がカギとなっていたが、「貧乏くじ」を引いたのは同地区の3人だった。

大票田の藤沢からただ一人出馬した伊藤明由氏は地元票を固め、候補者がいない隣地区の長藤、三義からの上乗せを図った。一時は「地元に他候補が多く入り込み、かなり入り乱れている」と不安を募らせていたが、激戦の高遠地区の陣営を中心とした切り崩しをしのぎ、千票を超す票数を獲得してトップ当選を果たした。

河南地区からは上山田の推薦を受けて立った平岩国幸氏が、地元や候補者を出していない地区内の集落を固め、血縁関係の強い他地区からの票も得た。

激戦の高遠地区から一人抜け出る格好となったのが北部地域に勢力を伸ばした原浩氏。有権者が約230人と少ない下山田の野々田高芳氏と、同じ集落から3人が立つ大激戦の高遠地区相生町から出馬した飯島進氏は、各地区から票を重ねて滑り込んだ。

組織票と地元票以外の票が伸びなかった共産党の関森照敏氏、血縁関係の強い河南地区の小原を固めたものの、他地区への拡大に失敗した伊東實氏、全域からの支持を狙った春日嗣彦氏の高遠地区3人が涙をのんだ。

【長谷選挙区】

長谷区は定数3に対して5人が出馬。北を固めた非持の中山彰博氏、南をまとめた佐藤八十一氏、地元をはじめ、全域からの集票を図った北原幸彦氏が当選した。溝口から立った羽場好美氏と共産党の宮下金典氏が落選した。

非持から出馬した新人の中山氏が確実に地盤を固めてトップ当選。これまで南非持と中非持それぞれで候補者を擁立して対立してきた両集落の一本化を図り、非持全体から票を獲得した形となった。

また、佐藤氏も昭和の合併で長谷村となる前の旧伊那里村地域である中尾、市野瀬、浦、地元杉島の4地区を統一した格好で、両氏とも安定した基礎票で、選挙戦を優位に展開した。

有権者225人の非持山から立った北原幸彦氏は、苦戦がささやかれていたが、全域から支持を得るために精力的に活動し、各地区からの上乗せで滑り込んだ。

大票田を地盤とする中山氏と佐藤氏の固い防衛に影響を受けたのが、溝口の羽場好美と宮下金典の2氏。地元票だけでは当選が難しいことから、羽場氏は47歳の若さを武器に若者層に支持を訴え、宮下氏は組織票と草刈り場を中心に全域からの集票を狙ったが、他地区の固い防衛によって切り崩しに失敗した。 -

伊那市議選あす投票・候補者「最後のお願い」

新市発足に伴う伊那市の市議選は30日、投票が行われる。市議選は、旧市町村単位を区域とする3選挙区で、いずれも定数を超え、激しい選挙戦が繰り広げられている。残すところあと1日で、立候補者は選挙カーに乗り込み「最後のお願い」に回る。

定数は伊那18、高遠5、長谷3で、それぞれ21人、8人、5人が立候補。伊那が前市議18人、新人2人、元市議1人で、党派は無所属16人、共産3人、公明2人。高遠は前町議7人、新人1人で、無所属7人、共産1人。長谷は前村議4人、新人1人で、無所属4人、共産1人。

選挙区ごとの有権者数は22日現在で、伊那が4万9428人(男2万4038人、女2万5390人)。高遠が5948人(男2810人、女3138人)。長谷が1834人(男854人、女980人)。

03年2月の旧伊那市議選の投票率は68%。今回は、合併後初めての選挙で、投票日が2月に比べて暖かい時期であることから上がると見る一方、大型連休にかかり、市長選が無投票だったことから下回ると予想する人もいる。

仮に、投票率が70%だった場合、有権者を定数の18で均等割すると、立候補者1人当たり1922票。上位当選者が大量に票を獲得すると、当落ラインはぐっと下がる。

高遠、長谷はいずれも旧町村議選の前回選挙が無投票で終わっているため、前々回選挙の投票率でみると、高遠は89%(01年3月)、長谷は92%(99年4月)だった。

高齢化率が上がっていることや、大型連休にかかり若者層の投票が減るなど、これまでの投票率を下回るとした見方が多いため、高遠を85%、長谷を90%として定数(高遠5、長谷3)で均等割すると、高遠が立候補者1人当たり1011票、長谷が550票となる。

3選挙区とも定数が旧市町村議会より、伊那が6人、高遠と長谷がそれぞれ9人と、大幅に減ったことで、かなり多くの集票が求められ「前回の2倍は取らなければ、当選は難しい」「今までのように地域の票だけを頼りに戦えない。これまでにない厳しい選挙」「票読みが難しい。ふたを開けてみないとわからない」と危機感を募らせる立候補者の声が目立つ。投票率の低下を懸念しつつ、一票ずつを確実に上乗せするため、各選対は期日前投票を含めて投票を呼びかけている。 -

伊那市子ども会育成会連絡協議会新組織に

伊那市子ども会育成会連絡協議会が26日夜、市役所であり、新役員の選出や06年度事業、予算などについて話し合った。3市町村合併に伴い会員34人(内訳=旧伊那28人、旧高遠5人、旧長谷1人)の新組織となった。新会長には美篶笠原の農林業、畑房男さんに決まった。

伊那市教育委員会の北原明教育長は、現在の子どもたちの学習について「現実体験から離れた学習を詰め込むのでなく、実際の体験を通して学んでいくことが必要。皆さんには地域でさまざまな体験活動を展開していくことを期待する」と話した。

新会長に選ばれた畑さんはあいさつに立ち「健全育成のために子どもたちを育てると同時に、守ることが重要。それには地域の中でその一翼を担うための団体にならねば」と決意を述べた。

本年度事業では7月中旬に中南信地区安全指導者研修会に参加するほか、9月下旬には地域子ども安全フォーラムを市内で開く。 -

横領の元職員に懲役3年6月 地裁伊那支部

伊那市などでつくる伊那中央行政組合の公金を着服したとして、業務上横領の罪に問われていた同市坂下区入舟の元伊那中央衛生センター庶務係長、田畑浩二被告(41)=懲戒免職=に対して地裁伊那支部(藤井聖悟裁判官)は27日、懲役3年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

判決公判などによると田畑被告は、庶務係長になった2003年4月から06年1月までの間、122回にわたり、同センターにし尿回収業者3社が支払った施設使用料のうち、2566万8千円を着服していた。

経理をほとんど一人で担当していたため、誰もいない時を見計らって、事務所金庫に保管していた現金を抜き取る手口で横領。飲食やパチンコなどの遊興費、消費者金融への借金返済などに使っていた。

藤井裁判官は判決理由で「公務員としての責任ある立場にありながら、それを悪用し、公務員に対する信頼を失わせた責任は重い。重大性、背信性を十分認識しながら遊興費に使用したことは、規範意識の欠如は明らかだ」とした。 -

伊那市議選激しいつばぜり合い・高遠区情勢

新市発足に伴う伊那市議選は、旧市町村を区域とした選挙区が設けられ、伊那18、高遠5、長谷3の定数に対し、それぞれ21人、8人、5人が立候補。激しいつばぜり合いはいよいよ後半戦にもつれ込んだ。候補者たちは遊説カーで各選挙区域を隅々まで回り、力強い決意をにじませて、有権者に公約を訴えている。選挙区ごとに情勢を探る2回目。

高遠選挙区は、定数5に、前町議7人、新人1人が出馬。党派は、無所属7人、共産1人。地区別では、高遠が前町議5人、河南が前町議1人と新人1人、藤沢が前町議1人。

高遠選挙区の中心部である高遠地区は、西高遠から前職の飯島進、伊東實、春日嗣彦、関森照敏、原浩の5氏が立候補。このうち相生町から飯島、伊東、関森の3氏が立つ。各陣営とも「地元からガッチリ(票を)取りたいが、非常に難しい」と危機感を募らせている。

血縁関係の強い他地域からの確実な票獲得に向ける陣営、候補者のいない地区内の東高遠のほか、長藤、三義に加え、藤沢に入り込むなど、全域からの「票取り合戦」が強いられている。

新市発足により衰退が懸念されている周辺部の藤沢、長藤、三義の3地区は、有権者約980人を誇る大票田の藤沢に伊藤明由氏一人が立つのみ。三義と、長藤の北中部地域からの集票も狙い勢力の拡大を目指す一方で、「守ることが大変」と上滑りを警戒する。

河南地区は、下山田から前町議の野々田高芳氏、上山田から新人の平岩国幸氏の2人が地元の推薦を受けて出馬。有権者約450人の上山田、その2分の1ほどの下山田、いずれも地元票だけの当選が難しいことから、河南地区内で約900人の有権者がいる小原と勝間の票を奪い合う。しかし、小原は血縁関係の強い他地区の候補者が「地盤」としていることもあり、長藤と三義などからの上乗せを図る。

各陣営とも地道に他地区へ足を運んで支持を広げ、事務所では、電話やはがき戦略で支持の拡大を図るなど、終盤に向けて追い込みをかける。

有権者数は4月22日現在で、5948人(男2810人、女3138人)。 -

伊那市議選激しい舌戦中盤へ・長谷区情勢

新市発足に伴う伊那市議選は、旧市町村を区域とした選挙区が設けられ、伊那18、高遠5、長谷3の定数に対し、それぞれ21人、8人、5人が立候補。激しい舌戦は早くも中盤にさしかかった。候補者たちは遊説カーで各選挙区域を隅々まで回り、力強い決意をにじませて、有権者に公約を訴えている。選挙区ごとに情勢を探る。

長谷選挙区は、定数3に、前職4人、新人1人が出馬。党派は、無所属4人、共産1人。地区別では非持に前職1人と新人1人、溝口に前職2人、杉島に前職1人が立つ。

非持地区は、非持山から前職の北原幸彦氏、非持からは区の有志が擁立した新人の中山彰博氏の2人。「非常に厳しい選挙」とする北原陣営は有権者約230人の地盤を守りつつ、血縁のある非持の一部や、候補者を出していない黒河内や市野瀬などの草刈り場から集票を狙う。

長年にわたり南非持、中非持の各集落ごとに候補者を擁立し、対立してきた非持。今選挙は中非持から中山氏一人のみの出馬とあり、これまでにない区の一本化を図る。他地区からの切り崩しもあるが、確実に足元を固めて、草刈り場などへの勢力を広げる。

溝口からは前職の羽場好美、宮下金典の2氏。両陣営とも有権者約380人の地元票を頼りとするほか、羽場氏は47歳の若さを看板に全域の若者層から支持を狙う。共産党の宮下氏は、黒河内や中尾などを中心に全域からの集票を狙い、「有権者からの期待は感じるが、その期待が投票につながるように後半は活動したい」とする。

杉島からは前職の佐藤八十一氏。昭和の合併で長谷村となる以前の旧伊那里村地域である浦、市野瀬、中尾からは候補者がいないことから「政治の灯を消さない」(佐藤陣営)を合言葉に、有権者約490人の伊那里地域4地区を中心に集票を図る。

各陣営からは「ふたを開けてみないとわからない」「票読みができない」「これまでにない厳しい選挙」などの声があがる。地盤の切り崩しに警戒を強めつつ、新たな支持者の掘り起こしにも力を入れるなどし勢力を拡大に必死になっている。

有権者数は4月22日現在で、1834人(男854人、女980人)。 -

「伊那少年友の会」会員委嘱式 新会長に丸山義貞さん

伊那署は21日、「伊那少年友の会」の会員委嘱式を署内で開いた。2年任期に伴う委嘱替えで、会員は10人の退任者に代り、9人の新任者を迎えた計42人。新会長には丸山義貞さん=伊那市高遠町長藤=が選出された。

小嶋惣逸署長は「子どもたちの健全育成や、安心安全な環境を守ることは私どもや地域にかせられた任務。皆さんの力を持ち合わせて、次代を担う子どもたちを育てていきたい」とあいさつ。

退任者に対しては「元気で活躍すると共に、今後も指導、アドバイスなどの支援をいただければ」と感謝した。

伊那少年友の会は非行少年の早期発見、補導などを目的に活動。伊那、箕輪、南箕輪、高遠(長谷含む)の4ブロックで構成され、本年度の初仕事は「街頭犯罪抑止強調月間」の初日(5月1日)、大型店で街頭啓発のチラシ配りを予定する。

伊那署によると、昨年管内で発生した刑法犯の検挙人数221人のうち、少年補導人数は全体の43パーセントとなる96人。このうち万引き、自転車盗などの犯行手段が簡単で、動機が単純な非行「初発型非行」が約6割を占めている。 -

伊那中央病院で防災訓練

伊那中央病院(小川秋実院長)で20日、夜間に出火したと想定した防災訓練があった。当日夜勤の医師や看護師など約40人が参加。初期消火、状況報告などの担当に分かれて訓練に臨んだ。

今月から3階西病棟の病床使用が開始されたのに伴い、消火班などの編成方法を一部見直した「自衛消防隊活動マニュアル」に添って訓練。任務遂行者が手順を熟知しているかなど、新マニュアルの問題点を浮き彫りにすることを目的に、初めて実施した。

火災報知器が作動すると共に、出火場所の近くで働く職員から順に現場へ集合。消火器などで初期消火をしたり、被害状況を本部指揮官に伝えるなど、各自がそれぞれの担当任務に取り組んだ。

訓練が終了すると、伊那消防署の塩原正美予防係長が講評。「自分の役割が分かっていない部分もあり、流れが悪かった。いざという時に迅速な行動ができるようにしておいてほしい」と呼びかけた。

小川院長も「反省点を参考にして、次回はよりよい訓練ができるよう心掛けてほしい」と職員らの気持ちを引き締めた。 -

伊那市議選情勢(3)長谷区

新市発足に伴う伊那市の市長選・市議選は23日告示、30日投票の日程で行われる。市議選(定数26)は初回に限り、旧市町村を区域とした選挙区を設ける。定数は伊那18、高遠5、長谷3で、それぞれ21人、8人、5人が出馬を表明し、いずれも選挙戦に突入する見通し。旧市町村別に情勢を探る3回目。

長谷選挙区は、他選挙区に比べ低調な出足だったが、定数3に対し、これまでに前職4人、新人1人が出馬の意向を示している。党派は、無所属4、共産1。地区別では非持に前職1人と新人1人、溝口に前職2人、杉島に前職1人が立つ。

非持地区は、非持山から前職の北原幸彦氏、前職3人が引退した非持からは、区の有志が擁立した新人の中山彰博氏が名乗りを挙げた。有権者約550人の大票田である非持で唯一、立候補を表明している中山氏の陣営は「他地区からの切り崩しで有権者の多さが逆にあだとなることがあるし、油断はできない」と、区の一本化を図って確実に足元を固めていく。

非持山の北原氏は有権者約230人の地盤を守り、非持や候補者を出していない他地区を中心に勢力を広げる構え。

溝口からは前職の羽場好美、宮下金典の2氏。羽場氏は有権者約390人の地元のほかに、47歳の若さを看板に全域の若者層から支持を狙う。共産党の宮下氏も地元を固めながら、黒河内や中尾などの草刈り場を中心に全域からの集票を図る。

杉島からは前職の佐藤八十一氏が立つ。約90人と有権者は少ないが、浦、市野瀬、中尾といった昭和の合併で長谷村となる以前の旧伊那里村からの票を集める。旧伊那里区域は約500人の有権者数を誇り、他地区からの切り崩しにも固い防衛をみせる。

前回選挙が無投票に終わったことや、定数が変わったことなどで、各陣営とも票読みに苦労しながらも、これまでのような地縁を頼りとした確実な地盤固めを図る陣営、大票田の切り崩しや草刈り場への勢力拡大を目指す陣営、いずれもあいさつ回りなど精力的に前哨戦こなす。

有権者数は3月2日現在で1839人(男851人、女988人)。 -

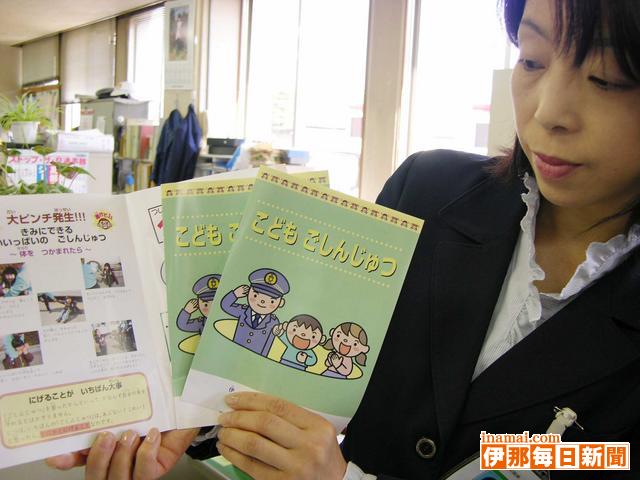

伊那署など 小冊子「こどもごしんじゅつ」を作成

伊那署と伊那防犯協会連合会は、子どもを守る対策の一環として小冊子「こどもごしんじゅつ」を作成した。管内の22小学校の全児童に配れるよう約6700部を用意。今後は各学校の防犯講話などで活用される。

小冊子は、子どもが日常生活の中で心がけなければいけない注意事項がまとめられている。一人で歩く時、留守番をする時竏窒ネど、児童が自分の身を守るための対処方法を掲載。例えば、車に乗った人から話し掛けられた場合は「ぜったいに車に乗らない」などと紹介している。

内容は小学3年生までに習う漢字を使用。イラストや、署員の家族をモデルに使った写真なども盛り込まれ、視覚的に興味を引くよう工夫した。

小冊子はA5判、6ページ、オールカラー刷り。 -

伊那市議選情勢(2)高遠区

新市発足に伴う伊那市の市長選・市議選は23日告示、30日投票の日程で行われる。市議選(定数26)は初回に限り、旧市町村を区域とした選挙区を設ける。定数は伊那18、高遠5、長谷3で、それぞれ21人、8人、5人が出馬を表明し、いずれも選挙戦に突入する見通し。旧市町村別に情勢を探る。

高遠選挙区は、定数5に対し、前職7人、新人1人が出馬を表明。党派は、無所属7、共産1。地区別では、高遠が前職5人、河南が前職1人と新人1人、藤沢が前職1人。

高遠選挙区の中心部、高遠地区は、西高遠から前職の飯島進、伊東實、春日嗣彦、関森照敏、原浩の5氏が表明。このうち相生町から飯島、伊東、関森の3氏が立つ。激戦区とされる高遠地区は、各陣営とも地域の票のみを頼りに戦えない厳しい状況にある。地区内の東高遠や周辺部の長藤と三義をはじめ、大票田の藤沢に入り込むなど、全域からの票獲得に必死だ。

一方、新市発足により衰退が懸念されている周辺部の藤沢、長藤、三義の3地区は、前職が4人引退するなか、新人の擁立に苦戦するなど有権者約980人の大票田、藤沢に伊藤明由氏ただ一人が立つのみ。激戦の高遠地区からの切り崩しで「入り乱れた状況」(伊藤陣営)にある。候補者を出していない三義と、長藤北中部地域からの確実な集票を狙い勢力を広げる「守りながら攻める」姿勢をみせている。

河南地区は、下山田から前職の野々田高芳氏、上山田から新人の平岩国幸氏の2人。いずれも地元の推薦を受けての出馬だが、地元票だけでは当選は難しく、約900人の有権者がいる地区内の小原、勝間をはじめ、長藤、三義への拡大も図る。

各陣営とも「貧乏くじを引くわけにはいかない」と、票獲得に向け、動きも活発化してきている。

3月2日現在の有権者数は5971人(男2828人、女3143人)。 -

天下第一の桜満開 高遠城址公園

「天下第一の桜」とうたわれる伊那市高遠町、高遠城址公園のタカトオコヒガンザクラが19日、満開となった。小ぶりで赤みの濃い1500本の桜が咲き誇り、県内外の花見客でにぎわいをみせている。

公園周辺はツアーバスやマイカーなどで渋滞となり、各駐車場も満車が目立った。園内は、名所の桜雲橋周辺でカメラを向けるアマチュアカメラマンや記念撮影をする花見客などであふれ、思い思いの場所にゴザなどを敷いて優雅なひとときを過ごす姿もあった。

市高遠町総合支所によると、前日までの有料入園者数は約20万人。見ごろは23日ごろとみていて、今週末には一層のにぎわいとなりそうだ。 -

高遠伊那東LCがつくしんぼ保育園に遊具購入助成金寄付

高遠伊那東ライオンズクラブ(細田行一会長)は18日、伊那市御園のつくしんぼ保育園(宮田克思園長)に遊具助成金として10万円を寄付した。

同ライオンズクラブの創立30周年記念事業の一環。細田会長と井口公雄・記念大会実行委員長が訪れ、宮田園長に手渡した。同保育園で長年使用していた積み木が老朽化したため、木製の大型積み木1セット分の購入費に充てた。

宮田園長は「子どもたちは喜んで遊んでいるし、大変ありがたい。末永く使わせていただく」と感謝した。

記念事業は、伊那市富県の自由保育所「はらぺこ」や、美篶の養護老人ホーム「みすず寮」などの施設や団体にも図書や家電製品を贈っている。 -

伊那署管内 「交通安全運動」期間中の事故発生状況

06年度「春の全国交通安全運動」(6竏・5日)の10日間、伊那署管内で発生した人身事故は前年と比べて7件少ない、4件だった。死亡者は1人(前年比1人増)、けが人は4人(同10人減)。期間中は歩行者が関わる事故や交差点内の事故の発生が目立っている。

管内では同運動初日、高齢者が運転するミニバイクによる交通死亡事故が発生。事故は信号機のない、4差路交差点で起きた。昨年は交通死亡事故全5件のうち、2件で高齢者2人が死んでいる。

期間中、県下の交通事故発生は、人身事故313件(前年比61件減)、死者数2人(同1人減)、けが人414人(同55人減)と、減少傾向。しかし、16日現在の死亡数は27人で、そのうち約60パーセントを占める17人が高齢者だ。

伊那署の中山邦夫交通課長は「運動期間中だけでなく、常に事故を起こさないという意識を再確認してほしい。一人ひとりが意識して思わなければ事故はなくならない」と話している。 -

高遠高生徒が共同作業所の売店手伝う

高遠高校福祉コースの生徒が15、16日、「さくら祭り」をしている伊那市高遠町の高遠城址公園内にある高遠共同作業所の売店で、昨年に続いて販売の手伝いをした。

福祉コースは毎年、伊那養護学校や老人福祉施設、保育園などで交流を図っているが、「成人した知的障害者と接する機会も設けたい」とボランティア活動を計画した。

体験を希望した3年生4人が、2人ずつ日替りで取り組んだ。生徒たちは「いらっしゃいませ」「よかったら手にとって見てください」と積極的に接客した。

活動にあたった伊藤遼奈さん(17)は「手伝いを通して体験してみないと知ることができないことを学ぶことができ、いい経験になった。今後に生かしていきたい」と話していた。

また、観桜客の駐車場として開放している同校グラウンドでは、生徒たちが駐車場の整理や、町観光協会などが展開する旧高遠藩主・保科正之公のドラマ化実現に向けた署名活動をし、花見客に協力を呼びかけた。

生徒会の3年生約40人が23日までの土・日曜日の4日間で活動にあたる。生徒たちは笑顔で「行ってらっしゃい」などと声をそろえて花見客を迎えていた。 -

3市町村合併で体育指導委員会も統合

伊那市体育指導委員の委嘱書交付式が14日夜、市駅前ビルいなっせであった。3市町村合併により各市町村の体育指導委員会は統合。市教育委員会は35人(内訳=旧伊那21人、同高遠6人、同長谷8人)を委嘱した。

北原教育長は「新しい市の健康づくり、住民の元気づくりを担ってほしい。今は高齢者から幼児にいたる各年代にそれぞれの課題があると思う。幅広い守備範囲となるが、皆さん目標を持って取り組んでほしい」とあいさつした。

委嘱式の後、体育指導委員会役員を選出。委員長に松本守博さん=坂下区=、副委員長3人に伊藤直人さん=高遠長藤=、伊藤卓郎さん=長谷非持=、松田悦子さん=荒井区=が選任された。

体育指導委員は地域の生涯学習スポーツ振興の中心者。学校、公民館などのスポーツ事業を手助けする役割などを担っている。同委員会主管の本年度行事は5月の「イーナちゃんウォーキングカーニバル」、7月の「ラジオ体操オープニングセレモニー」などがある。 -

市長選・市議選告示まであと1週間

新市発足に伴い、23日告示、30日投票の日程で行われる伊那市の市長選・市議選が、あと1週間に迫った。住民の会話にも、選挙の話題が上がるようになった。

17、18日は本庁・総合支所で、それぞれ立候補届出書類・選挙公報などの事前審査がある。受け付けは午前9時縲恁゚後4時。

【市長選】

出馬を表明しているのは、前伊那市長小坂樫男氏(70)=無所属・小沢=のみ。

後援会組織は、16日に結成総会を開く長谷を含めて29支部。

これまで組織に市議を含んでいたが、今回は市議選と日程が同じであることから、役員は後援会幹部で固めた。青壮年、女性、熟年など各年齢層を網羅する。

また、市内の企業や6割近い区から推薦を得ている。

小坂氏は市町村合併に伴い、3月30日に市長を失職してから、25カ所の集落や市議選立候補予定者の集会に出向き、出席した住民に政策などを訴えている。

後援会では「新たな立候補予定者が出るのか先が見えないが、選挙体制は整えている」と気を引き締める。

小坂氏は、具体的な施策に▽過疎対策の充実(定住対策など)▽少子化対策(保育園の統廃合を進め、働く人の手助けをする、企業の育児休暇を取れる体制)▽旧伊那中央病院の後利用として▽保健・福祉の拠点整備、新規企業誘致と既存企業の支援竏窒ネどを挙げる。

新人擁立に動く市民有志は「市議選にエネルギーを吸い取られる」などの現状もあり「希望は捨てていないが、厳しい」という。市民有志の結論を待つ共産党上伊那地区委員会は「最終結論まで、時間をいただきたい。鋭意努力したい」としている。

合併を推進し、新しいまちづくりの道筋をつける意味から、新人が出にくい状況もあるようで、一部から「無投票になるのではないか」という見方も出ている。

【市議選】

市議選(定数26)は初回に限り、旧市町村を区域とした選挙区を設ける。定数は伊那18、高遠5、長谷3で、それぞれ21人、8人、5人が出馬を表明。各選挙区で定数を超え、選挙戦は確実となっている。立候補予定者は各地域を回り、組織拡大を図っている。

伊那選挙区は、地区別に伊那8人、富県1人、美篶3人、手良2人、西箕輪2人、東春近3人、西春近2人。

西箕輪の選挙人登録者数は4790人で、前職5人のうち3人が引退したため、他地域からの切り崩しが激しくなっている。

高遠選挙区は定数5に対し、前職7人、新人1人の計8人が出馬を表明。そのほかに動きはなく、現状のまま選挙戦に持ち込まれそうだ。

高遠地区は西高遠から前職5人が出馬を表明しており、混戦となる模様。候補者のいない他地区に拡大を図るなど動きも活発化している。

一方で、新市発足により衰退が懸念されている周辺部の三義、長藤、藤沢の3地区は、新人の擁立に苦戦し、前職5人のうち候補者は藤沢から1人のみ。河南地区は上山田から新人1人、下山田から前職1人が名乗りをあげている。

長谷選挙区は新人擁立の模索や周囲の動向を探るなど他選挙区に比べ低調な出足だったが、定数3に前職4人、新人1人が出馬の意向を示している。

地区別に見ると、有権者数約870人の非持に2人、約390人の溝口に2人、約90人の杉島に1人が立つ。溝口、杉島の立候補予定者は大票田、非持の切り崩しを回りながら候補者を出していない黒河内、中尾、市野瀬などの草刈り場からの集票を狙う。

高遠、長谷は前回選が無投票だっただけに、各陣営とも票読みに苦労している。 -

高遠城址公園で高遠ばやし巡行演奏

「さくら祭り」をしている伊那市高遠町の高遠城址公園で13日夜、高遠ばやしの巡行演奏があった。保存会「桜奏会」(小松友衛会長)のメンバー約20人が演奏する三味線や横笛、鼓などの音がライトアップされた園内に響き渡り、見物客らを幽玄の世界に導いた。

一行は、高遠閣前を出発して、二の丸、本丸を一周。本ばやしの「松ばやし」と帰りばやしの「音琴ばやし」を演奏して園内を練り歩いた。つぼみの状態の桜も多く、花見客は少なかったが、桜色の法被に花笠(はながさ)姿の巡行演奏にカメラを向ける人の姿もあった。

高遠ばやしは、元禄の昔から伝承される祭りばやしで高遠を代表する伝統芸能の一つ。各町内ごとに違った曲目のはやしも保存されている。

園内の桜は週明けごろに見ごろを迎えそう。高遠ばやしの巡行演奏は17日夜にも予定していて、満開の夜桜のもとで演奏を楽しめそうだ。

291/(木)