-

燈籠祭で高遠ばやし練り歩き

収穫に感謝し無病息災を願う燈籠祭の宵祭りが22日、伊那市高遠町で行われました。

宵祭りでは、ほおづき提灯が飾られた高遠町内を住民が花笠をかぶり、三味線や笛、太鼓を使って高遠ばやしを演奏しながら練り歩きました。

燈籠祭は鉾持神社の例祭に合わせて伊那市商工会などが行ったものです。

新型コロナの影響により宵祭りの開催は5年ぶりとなりました。

22日は建福寺で伊那市有形文化財に指定されている石仏のライトアップも行われました。

石仏は江戸時代の高遠石工、守屋貞治などが作ったものです。

ライトアップは一般社団法人高遠石工研究センターが行ったもので、石仏を見やすいように普段は前面にはめられている格子が外されました。

石仏の周辺には市内の子どもたちが経木で作った燈籠約100基が飾られ訪れた人たちの足元を照らしていました。

-

22日23日 灯籠祭

伊那市高遠町の鉾持神社の例祭「灯籠祭」が22日と23日の2日間、高遠町商店街を中心に行われます。

商店街には19日からほおずき提灯が点灯しています。

高遠町商店街の本通りには、笹竹に赤いほおずき提灯が飾られています。

通りが提灯トンネルになり幻想的な雰囲気を楽しめます。

豊作と無病息災を願う例祭でほおずき提灯は稲穂に見立てています。 -

高遠のポイントカード 11月に刷新

伊那市高遠町などの小売店で使えるポイントカード「おつかいくんカード」のデザインが新しくなります。

新しいカードは桜色でマスコットキャラクター「おつかいくん」が大きく描かれています。

おつかいくんカードは高遠町などのカード加盟店の24店舗で使えるポイントカードで、100円の買い物につき、1円分の1ポイントが付与されます。※税抜き

新デザインは8月1日~16日に加盟店で買い物をした人が投票し、3つのデザインの中から選ばれました。

採用されたデザインは1210票中591票を獲得しました。

今回のデザイン変更は、新システム導入に伴うもので、11月14日からおつかいくんカード加盟店で使えるようになります。

今のカードは11月14日以降使えなくなる為、カミリなどの代表店舗や伊那市商工会の事務所で新カードへの更新が必要です。 -

高遠城下まつり 賑わいみせる

今年で52回目となる伊那市高遠町の高遠城下まつりが7日に行われ、多くの人で賑わいました。

まつりは、高遠太鼓保存会による演奏でスタートしました。

高遠城下まつりには、伊那市と友好提携や親善交流を結んでいる東京都新宿区や福島県猪苗代町の関係者も参加しました。

高遠町商店街ご城下通りは本町からJR高遠駅までの間が歩行者天国となりました。

今年初めて、ご城下肉ストリートを開催し、鹿肉の串焼きやソーセージといった肉料理を中心に10店舗が出店しました。

おまつり広場では猪苗代町が天ぷらまんじゅうなどの物産品を販売しました。

ほかに高遠消防署のブースでは水の入った消火器を使った消火や防火服を着る体験を行っていました。

町内の各実業団もブースを出店し、子どもたちがヨーヨー釣りやカーリングをして楽しんでいました。

高遠城下まつり実行委員長の北原幹人さんは「多くの人にまつりに来てもらい、楽しんでもらえたと思う」と話していました。

-

さくらの湯が伊那ローメンズクラブ加入

伊那市高遠町の日帰り温泉施設さくらの湯は、新型コロナの影響で中止していた食事提供を再開し、それに合わせ新たに伊那ローメンズクラブに加入しました。

入浴施設の加盟は今回が初めてです。

5日は伊那ローメンズクラブの唐澤正也会長から熊谷隆行施設長に会員証が手渡されました。

さくらの湯では、新型コロナの影響で2020年から食事の提供を中止していましたが、先月再開しました。

この日は、唐澤会長らが施設内の食事処「さくら亭」のローメンの試食もしました。

ローメンは、並盛1皿900円です。

さくらの湯の調理スタッフが唐澤会長のもとで研修を行ったということです。

伊那ローメンズクラブには、伊那市を中心とした飲食店が加盟していて、さくらの湯で26店目となりました。

入浴施設の加盟は初めてだということです。

さくらの湯の営業は正午から午後8時までで、食事は午後7時までとなっています。

食事のみの利用は不可で、入場料は大人600円です。

-

信大農学部の学生がそば打ち学ぶ

信州大学農学部の学生が高遠そばの打ち方について学ぶ勉強会が2日伊那市高遠町の高遠閣で開かれました。

勉強会には信州大学農学部の学生約10人が参加しました。

指導にあたったのは、高遠そば組合組合長でそば店壱刻の店主、山根健司さんです。

山根さんは信大農学部の社会人大学院生で農学博士の博士号取得を目指してそばの風味を良くするための研究をしています。

勉強会は山根さんと学生が同じ研究室にいることが縁で行われたもので学生はそばの打ち方を教わっていました。

学生らは来月19日に信州大学農学部で行われる学部祭でそばを提供し高遠そばをPRするということです。

-

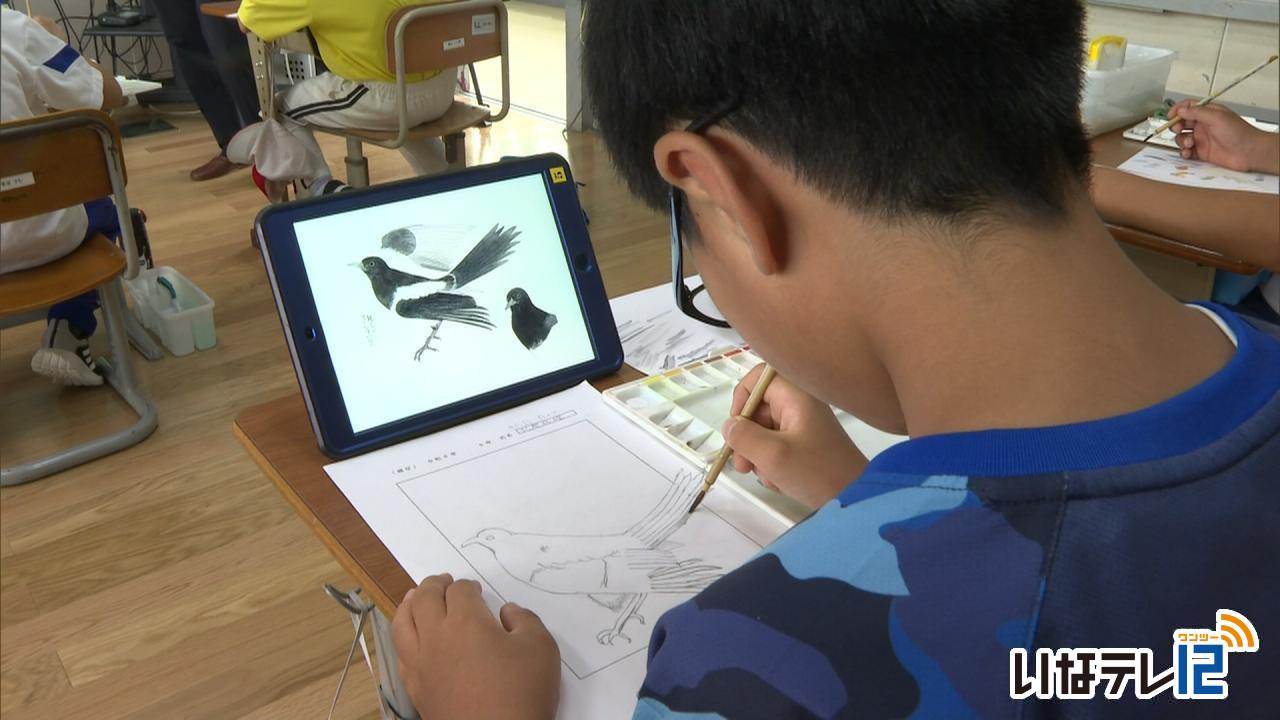

池上秀畝の魅力を知る授業

伊那市高遠町出身の日本画家、池上秀畝の生誕150年に合わせ、秀畝の魅力を知る授業が3日に高遠北小学校で行われました。

高遠北小の5年生は、7月から池上秀畝が17歳の時に描いたスケッチの模写に取り組んできました。

この日は仕上げとして、模写したものに色を付けました。

池上秀畝は伊那市高遠町出身の日本画家です。

花鳥画を得意とし、今年生誕150年となります。

児童たちは秀畝のスケッチをタブレットで見ながら色を付けていました。

タブレットにある秀畝のスケッチは、信州高遠美術館と伊那市教育委員会がデジタルブックとしてまとめたものです。

秀畝のスケッチは伊那市内全ての小中学校のタブレットにダウンロードされています。

市内の小中学校では今後、作品制作にスケッチを活用していくということです。

-

安産や良縁祈願 二十二夜様

安産や良縁、学業成就などを祈願する二十二夜様が、25日に伊那市高遠町で行われました。

西高遠島畑の二十二夜塔は天女橋のたもとの岩場にあります。

25日は、訪れた人たちが賽銭を入れて手を合わせていました。

二十二夜様は、毎年旧暦の7月22日に行われる願い事の月待ちの行事です。

祭壇に供えられた、ろうそくを持ち帰り、陣痛になったら火をともすと、ろうそくが燃え尽きるまでに丈夫な子どもが生まれるといわれています。

妊婦の家族が安産祈願に訪れていました。

島畑の二十二夜様は地区の町内会が毎年行っていて、訪れた人は安産や家内安全、商売繁盛などを祈願していました。

-

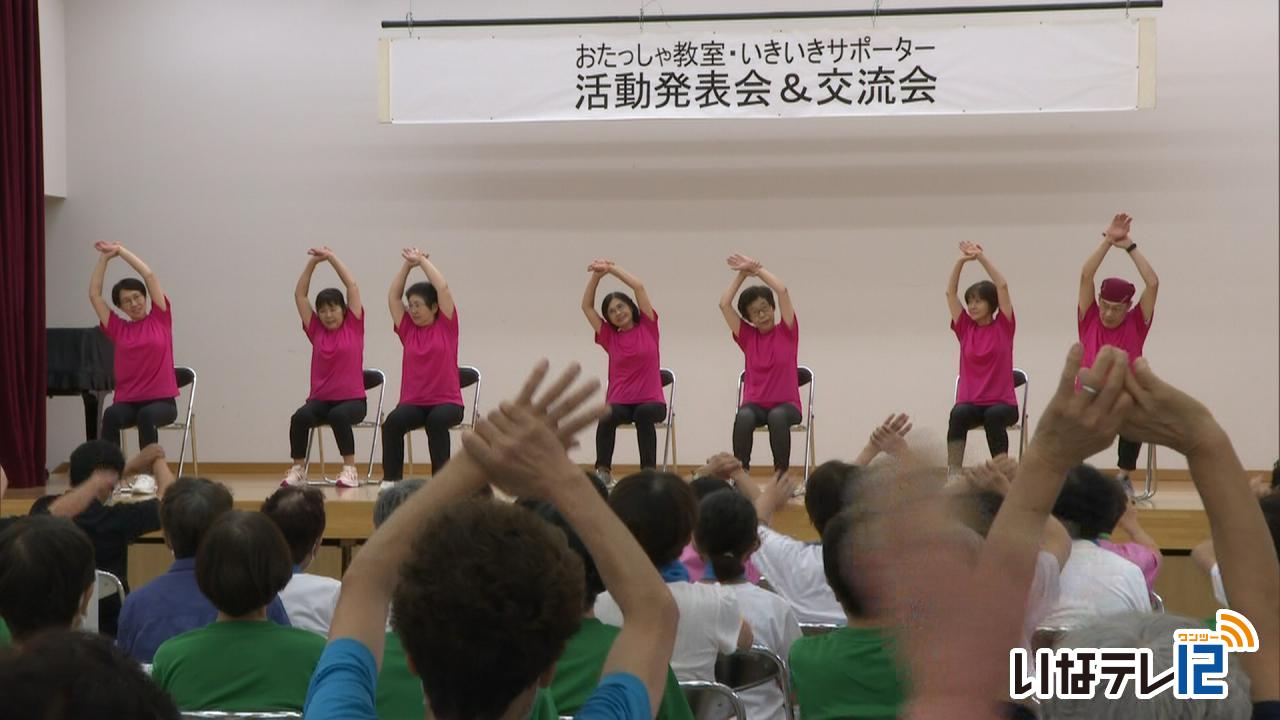

おたっしゃ教室 合同発表会

伊那市高遠町で介護予防を目的に地区ごとに開かれているおたっしゃ教室合同の活動発表会がきょう高遠町総合福祉センターやますそで開かれました。

発表会には高遠町のおたっしゃ教室に通う人たちや介護予防の推進を目的に活動するいきいきサポーターなど、およそ130人が参加しました。

おたっしゃ教室は高遠町で地区ごとに開かれている介護予防の教室で、体操や脳のトレーニングをしています。

活動発表会は毎年開かれているもので、きょうは11団体が活動の成果を披露しました。

-

信州高遠美術館 若手アーティスト展「麓芸落合」 開催中

南信地域の若手芸術家6人の作品が並ぶ「麓芸落合」が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、伊那市出身の清水恵さん、南箕輪村出身の堀江大晴さん、同じく南箕輪村出身で高遠高校を卒業した大林佐和子さんなど、南信地域に縁のある作家6人の作品が展示されています。

信州高遠美術館では、2015年から、地元を中心に活動する若手作家を応援しようと「若手アーティスト展」を年に1回開いています。

イベント名の「麓芸落合」は、“中央アルプスと南アルプスの山麓で活躍する6人の芸術家が出会う”という意味が込められています。

県内や東京都を中心に個展を開いている清水さんは、透明水彩画を中心に10点を展示しています。

堀江さんは、版画作品を中心に6点を展示していて、日常風景に隠された不思議を独自の表現方法で表しています。

大林さんは、東京造形大学を去年卒業しました。

今回の展示会では、様々なジャンルを組み合わせた作品27点を展示しています。

若手アーティスト展「麓芸落合」は、11月4日月曜日まで、信州高遠美術館で開かれています。 -

高遠第2・第3保育園 住民が園舎に別れ

建設から53年が経過し老朽化のため現地建て替えとなる伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園の園舎が、13日に一般に開放され、地域住民が別れを惜しみました。

13日は地域住民や卒園した人たちが開放された高遠第2・第3保育園を訪れました。

この日は園舎の映像が上映された他、開園した当時からのアルバムが公開され、訪れた人たちが懐かしそうに眺めていました。

この園舎は、長藤と藤沢の保育所が合併し「高遠第2保育所」として昭和46年に開園しました。

昭和60年には三義の「高遠第3保育所」の園児数減少に伴い統合し、その後、高遠第2・第3保育園となりました。

こちらの男性2人は、開園した当時に通っていたということです。

園児たちは、10月4日まで今の園舎で過ごし、その後は長藤の高齢者生きがいセンターを仮園舎として活用します。

園舎は10月から解体が行われ、令和8年3月に新園舎が完成する予定です。

-

南海トラフ地震の対応を確認

8日の夜、気象庁が発表した南海トラフ地震臨時情報を受け、伊那市などでは、対応の確認などを進めています。

伊那市は9日、市役所で災害警戒本部会議を開き、地震が発生した際の対応や市民への注意喚起などについて確認しました。

伊藤徹副市長は「必ず連絡がとれる体制をとってもらいたい。また、各施設の事前の点検をお願いしたい」と幹部職員に指示しました。

気象庁は8日の夜、日向灘を震源とする地震を受け、南海トラフ巨大地震の発生の可能性が高まっているとして、「巨大地震注意」の臨時情報を初めて発表しました。

南海トラフで起きる最大クラスの巨大地震について、国は想定される震源域を東海から九州にかけてのエリアとしています

県内では伊那市、箕輪町、南箕輪村を含む34の市町村が南海トラフ地震の対策推進地域となっていて、震度6弱から6強の揺れが想定されています。

伊那市では防災工事を予定している高遠町勝間の法面などを建設課の職員が調査しました。

箕輪町の白鳥政徳町長は、町民に対し、家具の固定、食料や水の備蓄など備えや、家族との連絡方法、避難場所を確認するようメッセージを発出しました。

南箕輪村でも、災害警戒本部会議を開き今後の体制などを話し合いました。

また、県では、「今後1週間は大きな地震に注意し、地震が発生したらすぐに避難できる準備をしてほしい」と呼び掛けています。 -

こども科学教室 スライムづくり楽しむ

スライムづくりをとおして科学を楽しく学んでもらう「こども科学教室」が伊那市の高遠町図書館で7月20日開かれました。

この日は市内の園児や児童とその保護者、およそ30人が参加しスライムづくりをしました。

子ども達は、洗濯のりが入った容器に色の付いた重そうを入れかき混ぜていました。

最後に目を洗う洗浄液を少しずつ加えていくと、徐々に固まり粘り気のある液体になっていました。

参加したある児童は「夏休みの自由研究の参考になりました。家でも作ってみたいです。」と話していました。

この日は、他に液体窒素を使って、花やタオルなどを凍らせる実験も行われました。

-

伊那谷FM 開局

伊那ケーブルテレビが運営するコミュニティFM放送「伊那谷FM」が1日に開局しました。

開局式には向山賢悟社長など関係者が出席し放送開始を祝いました。

伊那谷FMの周波数は86.7MHzです。

7月19日に信越総合通信局から免許を受け、きょう開局しました。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の2万5千世帯ほどで放送を聞くことができます。

開局式後には伊那谷FM初めての生放送があり、向山社長が初回のゲストとして出演し放送にかける思いなどをトークしました。

生放送は「伊那谷昼ワイド867」の番組名で、平日の正午から2時間行います。

日替わりで多彩なゲストを迎え、トークしていきます。

ニュースや行政情報、天気概況のほか、給食の献立紹介、イベント情報など地域の話題を伝えます。

伊那谷FMの周波数は86.7MHzで、ラジオやスマホのアプリ、レディモでも放送を聞くことができます。

-

伊澤修二テーマの演劇披露

高遠町出身で東京芸術大学の前身、東京音楽学校の初代校長を務めた伊澤修二をテーマにしたオリジナルの演劇が31日、伊那市高遠町の進徳館で行われました。

演劇は伊那ライオンズクラブ演劇部のメンバーが行ったもので演題は「音楽調査取調掛長・伊澤修二」です。

会場となった藩校、進徳館は若き日の伊澤修二が学んだ場所です。

明治時代、文部省に入り学校教育に音楽を取り入れようとしていた伊澤が妻とともに故郷の高遠に帰省し2人の幼なじみに出会ったとの設定で物語が進みます。

幼なじみのうち1人は夏という名の娘を病で亡くし酒浸りの日々を過ごしていて、娘の死を受け入れられずにいました。

そして「娘は死んだのではなく、蝶々になったのだ。」という幼なじみの言葉を書き記した伊澤が外国の民謡のメロディーにのせて唱歌「ちょうちょう」を作ったという筋書です。

地元の音楽グループも参加し演奏を披露していました。

演劇は高遠町公民館が依頼し行われたもので高遠町の小学生とその保護者約80人が鑑賞しました。

-

高遠町 謎解き街歩きイベント

伊那市高遠町のご城下通りを歩き、街中に隠された謎を解くイベント「名君 保科正之公からの挑戦状」が開かれています。

このイベントは、伊那市地域おこし協力隊の吉澤祐佳さんが企画したものです。

謎解きイベントは観光客や夏休み中の子どもに、夏の高遠町を楽しんでもらおうと企画し、今年で3年目になります。

イベントは10月14日まで開かれていて、高遠町観光案内所に行けば謎解きシートを手に入れることができます。

参加費は無料です。

-

夏休みイベント!進徳館夏の学校

夏休中の子ども達を対象にしたイベントが、各地で行われています。

伊那市高遠町では、「進徳館夏の学校」が26日から始まりました。

進徳館夏の学校には、高遠小学校と高遠北小学校の児童およそ60人が参加しました。

31日までの4日間の日程で、夏休みの宿題をしたり、高遠の歴史や文化にふれる催しが行われます。

初日の26日は、孔子像の前に児童が座り、孔子の言葉を集めた論語を素読しました。

進徳館は、江戸時代の終わりに開校した高遠藩の藩校で、現在の東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二など多くの教育者や政治家を輩出しました。

進徳館夏の学校は、31日まで行われ、30日には縄文人体験を、31日には経木の灯篭づくりを企画しています。 -

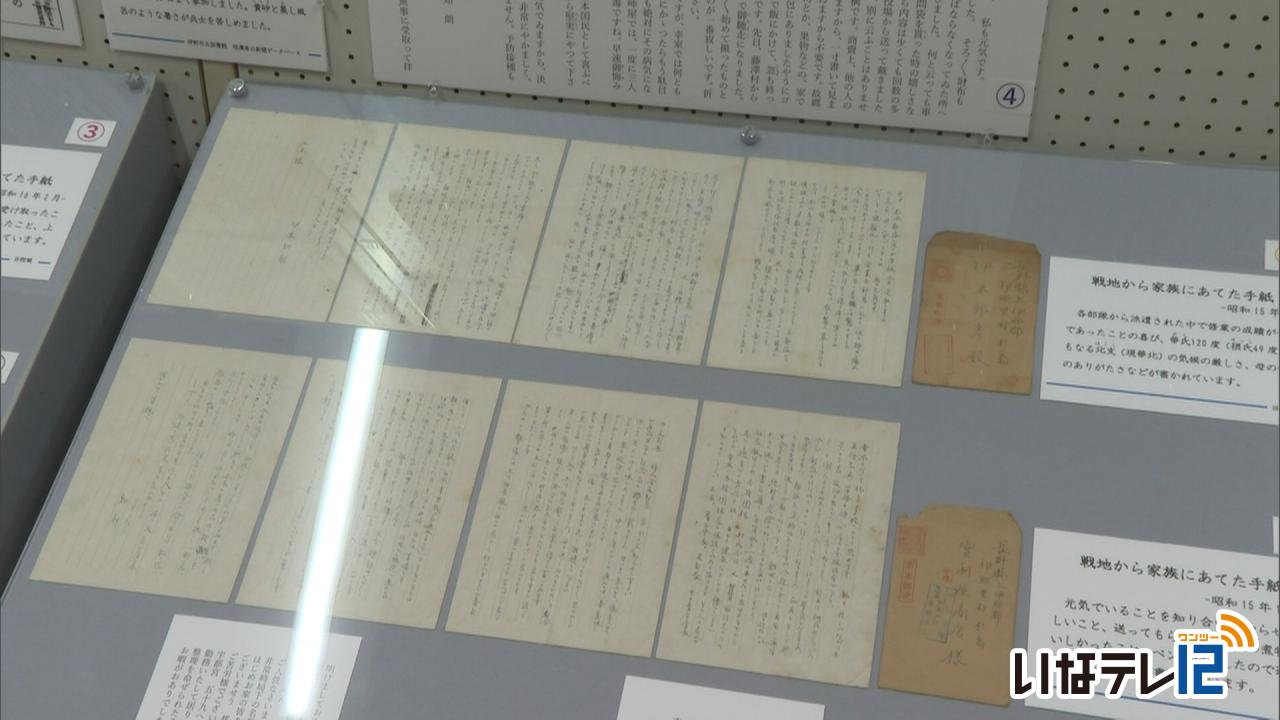

戦地からの手紙で語り継ぐ

軍事郵便でたどる戦争の記憶展が伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で20日からはじまりました。

展示されているのは、第二次世界大戦で上伊那から出征した兵士が家族に贈った軍事郵便や遺品などおよそ90点です。

手紙は伊那市長谷出身の伊東知朗さんが昭和15年から16年にかけ家族に宛てた物などです。

伊東さんの手紙は「各部隊から選抜された修業で1番になった」「上等兵に進級した」といった軍隊での様子を記した他、文末には「火の始末には気を付けるように」などと家族を気遣っていました。

展示では他に、出征する兵士に贈った日章旗や兵士を募集するポスター、家族との写真なども展示されています。

高遠町歴史博物館では手紙に書かれている事から戦時中の様子や状況を感じてもらいたいと話していました。

軍事郵便でたどる戦争の記憶は8月25日までで、8月18日には展示に関連した講座が予定されています。

入館料:一般400円 高校生以下無料 -

高校野球 高遠×上農 13回の激闘

第106回全国高校野球選手権長野大会は15日、ベスト16が出そろいました。

長野市の長野オリンピックスタジアムでは、高遠高校 対 上伊那農業高校の地元校対決が行われ、延長13回に及ぶ激闘となりました。

練習試合でも対戦している両者。

ベスト16をかけた互いに負けられない試合です。

上農は5回、セーフティーバントなどでチャンスを作り、主将の中村。

センターオーバーのタイムリーヒットで上農が先制します。

6点差となった7回、高遠は代打齊藤のヒットを皮切りに、連打で4点を返し2点差とします。

そして9回、高遠は満塁のチャンスを作り、犠牲フライで1点差にします。

なおもチャンスで主将の大久保。

土壇場で追いつき、試合は延長戦へ。

7対7と試合が動かないまま、13回裏の上農の攻撃、満塁のチャンスで3番室原。

投げた球はミットに収まらず、その間にサヨナラのランナーがホームに帰り、試合が決まりました。

およそ3時間半に及ぶ激闘は、7対8で上農が勝利しました。

ベスト16進出を決めた上農はあす、長野オリンピックスタジアムで第4シードの長野俊英と対戦します。

-

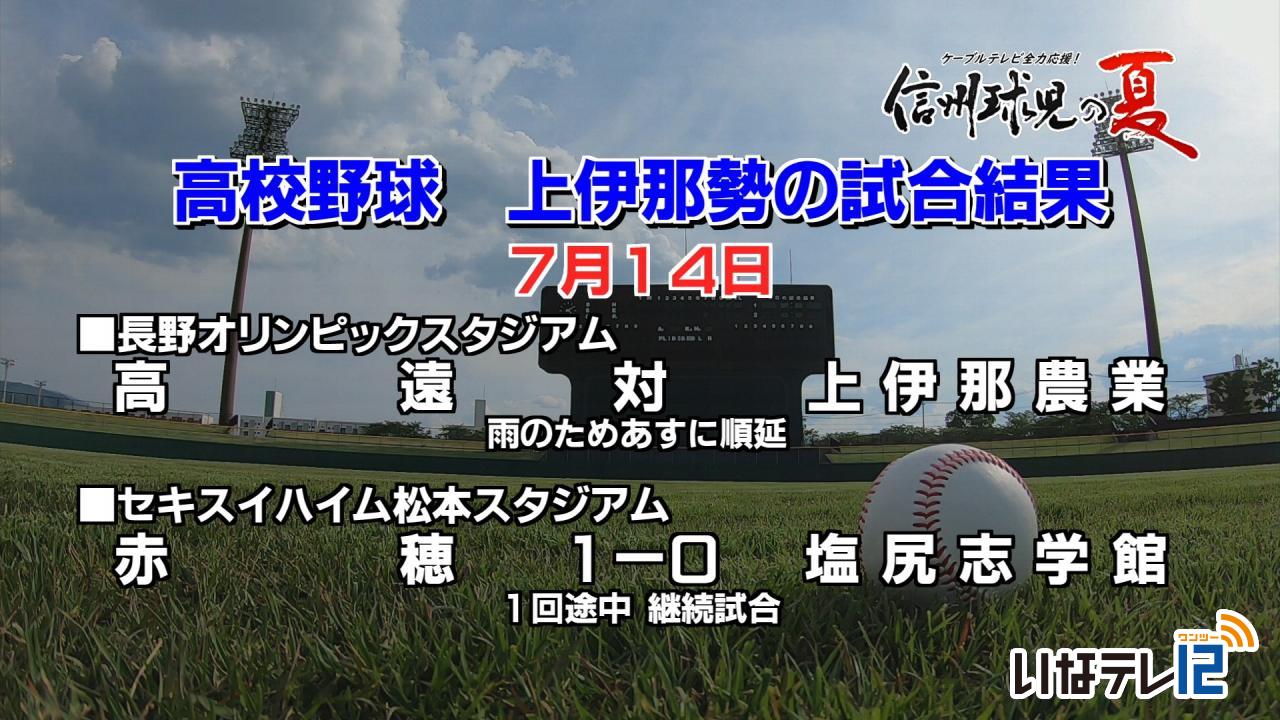

高校野球 上伊那勢の試合結果

第106回全国高校野球選手権長野大会、上伊那勢の14日の試合結果です。

長野オリンピックスタジアムで試合が予定されていた高遠 対 上伊那農業は、雨のためあすに順延となりました。

セキスイハイム松本スタジアムで行われた赤穂 対 塩尻志学館の試合は、雨のため、1回途中で継続試合となりました。

試合は1対0で赤穂が先制しています。

-

暑中信州寒晒蕎麦 高遠町内の7店舗で提供始まる

伊那市高遠町のそば店でつくる高遠そば組合は、江戸時代に高遠藩が将軍家に献上していたとされる「暑中信州寒晒蕎麦」の提供を、13日から始めました。

高遠城址公園の近くにあるきし野では、訪れた人が早速注文をしていました。

寒晒蕎麦は、1722年に高遠藩が将軍家に献上を始めたとされています。

冬の寒い時期に蕎麦の実を川に1か月ほど浸します。

こうすることで、アクが抜け雑味が少なくなるということです。

また、その後実を寒風にさらし日中の気温差を利用して溶けたり凍ったりを繰り返すことで、甘みが増すとされています。

こちらが寒晒蕎麦です。

徳川家は白を重んじていたということで、高遠そば組合では当時と同じように蕎麦の実の殻を完全に取り除き白い部分だけを使って提供しています。

寒晒蕎麦は、1人前1,200円となっています。

各店舗150食限定で、なくなり次第終了となります。

提供店舗は、ご覧の通りとなっています。 -

高遠高校で兜陵祭始まる

伊那市高遠町の高遠高校の文化祭「兜陵祭」が12日から始まりました。

12日は、体育館で校内祭が行われました。

全校生徒がカウントダウンにあわせて風船を飛ばし文化祭の開会を祝いました。

今年のテーマは「まっすぐ自分の言葉は曲げねぇ・・・私達の青春だ!!」です。

やりたいことを諦めることなく全力で取り組み、自分が主役となる文化祭にしようという意味が込められています。

生徒会が制作した動画に教諭たちが登場すると、会場は盛り上がっていました。

12日はほかに、クラスごとの発表が行われ、ダンスや合奏、制作した動画の上映が行われました。

兜陵祭では13日の午前10時から一般公開が行われ、展示や音楽専攻の生徒らによる発表が行われるということです。

-

三宅小学校の児童が高遠北小学校を訪問

伊那市の友好都市、東京都三宅村にある三宅小学校の児童が4日高遠北小学校を訪れ交流しました。

三宅小学校の5年生15人がお揃いの水色のTシャツを着て高遠北小学校を訪れました。

両校の5年生同士が交流しドッジボールを楽しみました。

旧高遠町と三宅村は昭和45年1970年に友好町村盟約を結びました。

江戸時代、大奥の女中だった絵島と歌舞伎役者の生島の悲恋「絵島生島事件」で絵島は高遠に、生島は三宅島に流されたことが縁となっています。

小学校の交流は平成7年1995年から始まり、三宅島の雄山大噴火で一度中止となりましたが、その後は全島避難している間も毎年行われているということです。

-

ミクロネシア児童ら 高遠小で交流会

ミクロネシア諸島の児童や生徒24人が28日に伊那市高遠町の高遠小学校を訪れ児童と交流しました。

これは国立信州高遠青少年自然の家の交流事業で行われたものです。

体育館で交流会が開かれ、ミクロネシアの児童・生徒は地域の伝統的な踊りを披露しました。

23日の土曜日に来日して東京都に滞在し、前日国立信州高遠青少年自然の家に到着したという事です。

高遠小学校の児童は校歌を披露しました。

国立信州高遠青少年自然の家での受け入れはコロナ禍以来4年ぶりだということです。

ミクロネシアの児童・生徒たちは国立信州高遠青少年自然の家での自然体験や、ホームステイを行い、7月2日に帰国するという事です。 -

高遠町内3つの小中学校で市営プール活用し授業 本施行

伊那市高遠町の高遠小学校で、今年度初めての水泳の授業が24日に、高遠スポーツ公園プールで行われました。

高遠小を含む高遠町内の3つの小中学校では、2年前から試験的に市営プールで授業を行っていて、今年度から本施行となります。

高遠スポーツ公園の屋内プールで水泳の授業を行うのは、高遠小学校、高遠北小学校、高遠中学校の3校です。

24日は、高遠小の全校児童が今シーズンの初泳ぎを楽しみました。

昼前には、2年生と5年生が授業を行いました。

高遠町内の3つの小中学校では、ろ過機の故障や漏水などによりそれぞれ修繕が必要となっていたため、2年前から試験的に市営プールを利用しています。

24日の伊那地域は、23日の雨から一転強い日差しが降り注ぎ、最高気温は31.4度まであがりました。

屋内プールのため炎天下や雨天時でも授業を行うことができます。

低学年が利用するスペースには、高さ40センチほどのプールフロアが設置されているほか、転落防止用のネットも設置されています。

高遠小学校では、8月末まで各学年12回ほどの授業を行う計画です。

なお伊那市教育委員会では、昨年度小中学校の水泳の授業の在り方について考える検討委員会を設け、各学校が民間施設の利用を含めた授業の方法について定めたということです。 -

古布を使ったぞうり教室

伊那市民俗資料館が主催する古布を使ったぞうり教室が高遠町の旧馬島家住宅で23日、開かれました。

教室は、布ぞうりの技術を継承し多くの人に作り方を覚えてもらおうと開かれたもので、市内を中心に10人が参加しました。

講師を務めたのは高遠町山室の北原房子さんです。

布団などを裂いた長さ1mほどの古布をぞうりづくり専用の器具を使い編んでいきます。

北原さんは「形をこまめにみながらきつく編んでいってください」などと参加者にアドバイスしていました。

1足作るのに5時間ほどかかるということで、参加者たちは北原さんのアドバイスを受けながら手を動かしていました。

布ぞうりは、やわらかく肌触りのよさが特徴で、洗濯をして長く使用できるということです。

教室は30日にも予定されていますが定員に達したため参加受付けは終了しています。

尚、11月に予定されている教室は、10月から募集するということです。 -

平和願うバラを植樹

バラ祭り開催中の伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンに世界平和を願う「シモーヌ・ヴェイユという品種のバラ」が21日、新たに加わりました。

しんわの丘ローズガーデンは今年、プレオープンから20年を迎えました。

これを記念し伊那市内に工場があり精密温度制御装置などを製造する伸和コントロールズ株式会社と世界平和に貢献することを目的にフランスで設立された団体ルネサンス・フランセーズの日本代表部が共同でシモーヌ・ヴェイユのバラの苗木5本を伊那市に寄贈しました。

21日は植樹式が行われ、伊那市の関係者など10人が出席しました。

このバラは2015年、ルネサンス・フランセーズの設立100周年を記念して作られたものです。

会の名誉会長で世界に正義と平和を訴えたフランスの女性政治家のシモーヌ・ヴェイユに由来しています。

この団体ではバラを通じた世界平和を強く求めていく活動として全国各地の自治体などに寄贈しています。

シモーヌ・ヴェイユのバラは香りが強く春と秋に花が楽しめるのが特徴だということです。

21日に植樹したバラは来年の5月頃楽しめそうです。

-

田楽座とマルシェがコラボ

伊那市富県のまつり芸能集団田楽座と上伊那の飲食店などが協力し、公演とマルシェを組み合わせたイベント「あなたのお蕎麦de田楽座」が高遠町の高遠閣で15日に開かれました。

会場の高遠閣です。

1階では、飲食店の販売コーナが並び、訪れた人達が蕎麦や弁当、菓子を購入していました。

会場は飲食可能となっていて、訪れた人達は、食事をしながら太鼓や踊りを楽しんでいました。

このイベントは、田楽座や市内の飲食店、地域住民でつくる田楽座高遠公演応援団が、地域で活動する人達の交流や、地元の良さを改めて知ってもらおうと企画しました。

獅子舞では、初めに獅子が客席をまわると、中には泣いてしまう子どもの姿も見られました。

また、関連イベントの玉すだれのワークショップに参加した市内の小学生は、練習の成果を披露していました。

-

伊那市出身の版画家 山岸主計 没後40年展

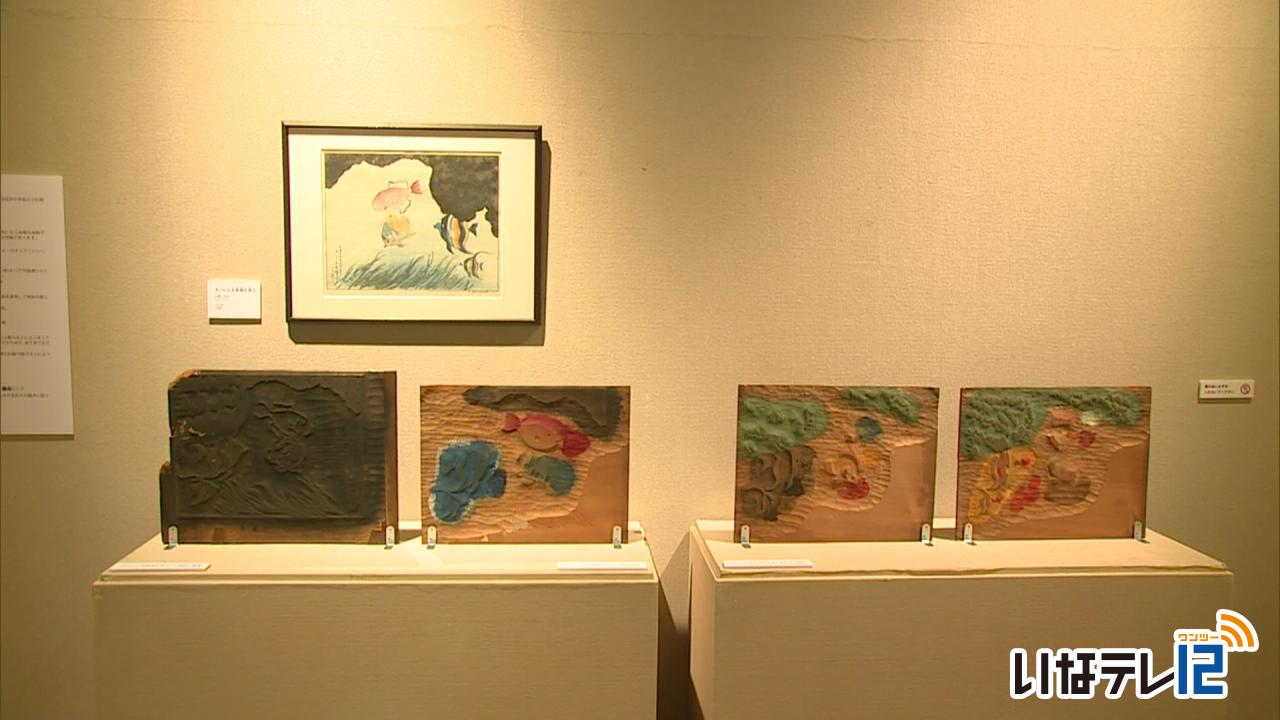

伊那市出身の版画家山岸主計の没後40年展が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、木版画24点と油彩画10点など、山岸主計の作品40点が展示されています。

山岸主計は、1891年明治24年に伊那市美篶で生まれ、15歳で上京し木版彫刻を学びました。

35歳の時にアメリカに渡り、美術館や博物館を見て歩きながら各地で写生し個展を開きました。

1939年昭和14年から4年間、従軍画家として中国や台湾などを訪れていて、様々な国の街並みなどが木版画で表現されています。

こちらのコーナーでは、完成した作品と合わせて、制作過程で使った版木が展示されています。

会場には他に、中央アルプスの経ヶ岳を描いた油彩画なども展示されています。

また作品展に合わせて、美術館で収蔵している木版画など21点も展示されています。

山岸主計の没後40年展は、8月18日日曜日まで信州高遠美術館で開かれています。 -

ローズガーデンでプロカメラマンが撮影サービス

バラが見ごろとなっている伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで、プロのカメラマンによる記念撮影サービスが、16日に行われました。

イベントは、現在開催中のバラ祭りに合わせて、初めて行われたものです。

訪れた人は、園内で1番気に入った「推しバラ」の前に立ち、無料で写真を撮ってもらうことができます。

撮影したのは、宮田村を拠点に出張撮影を行っている「Kodama no film」のスタッフです。

夫の兒玉孝大さんと妻の真理子さんは、共にプロのカメラマンで、今年1月に愛知県から宮田村に移住してきました。

15分ほどで印刷が終わり、参加者に手渡していました。

16日は、正午までの2時間に9組の撮影をしていました。

企画した伊那市では、「思い出として残してもらい、また足を運んでもらえればうれしです」と話していました。

191/(月)