-

伊那市職員がタウンウォッチング

伊那市の職員を対象とした新「伊那市」のタウンウォッチングが10日、旧3市町村の各地であった。それぞれの地域の文化、歴史が詰まった施設などを見て回り、職員同士の交流を図りながら新市の一体感を強めた。

職員研修の一環として10、24日の2回に分けて実施。ともに市内全域一日コースのほか、旧伊那市・高遠町・長谷村地域の半日各午前、午後の計8コースあり、258人(延べ)の希望者が選択し、バスや徒歩で視察する。

この日は延べ129人が参加。市内にある支所、公民館、清掃センター、高遠城址公園、美和ダムなどを見た。一番人気があったのは旧長谷村地域の午前で、32人が熱田神社や中尾座、道の駅などを訪れた。

旧高遠町地域の午後コースでは、旧伊那市、長谷村在住の職員13人が進徳館、高遠町歴史博物館などを見学。参加した政策推進課の篠田貞行さん(51)=伊那市上牧=は「進徳館では江戸時代から続く歴史を実感した。3市町村合併した新市の中でも、この歴史をつないでいければ」と話した。

24日のタウンウォッチングは、延べ129人が参加する予定となっている。 -

地域住民と一緒にハングル学ぶ

高遠高校で8日、3年生の総合的な学習の時間を地域に開放した学校公開講座「アジアのことば」が開講し、生徒と一緒に地域住民が授業を受けた。

地域に根ざした学校づくりを目指し、生徒と地域住民がともに学び、交流を深める機会として昨年に続いて企画。講師は日韓親善伊那谷の会運営委員長の鄭康雄さん(62)=南箕輪村=。ハングルの基本文法や日常会話、韓国の歴史や文化、日韓関係などを、来年1月まで全13回にわたって学んでいく。

初回は、伊那市内をはじめ、駒ケ根市や箕輪町など近隣から約10人が受講。韓国やハングルの成り立ちについての紹介があり、ハングルの母音・子音の読み方などを学習した。

鄭さんは「ドラマや映画を繰り返し見ることが外国語を覚えるコツ」と推奨。その上で「基礎をしっかりと学び、それに基づいて繰り返し勉強することが大切」と呼びかけた。

韓国に興味があったという駒ケ根市の女性(52)は「ハングル文字を読めたり、話せるようにもなりたいし、歴史や文化も踏まえて学びたいと思った。生徒さんから学ぶこともあるだろうし、刺激になっていい」と話していた。 -

プロドライバー事故防止コンクール

交通安全や接客マナー、事故防止などに向けた事業所の取り組みを審査した「第28回プロドライバー事故防止コンクール」の伝達表彰が8日、伊那署であった。同コンクールは県交通安全協会、県警などの主催。

管内で表彰を受けたのは優秀賞に伊那バス(伊那市)、丸登運送伊那営業所(南箕輪村)、優良賞にみのわタクシー(箕輪町)、高遠観光タクシー(伊那市高遠町)の4事業所と、標語創作・佳作の井上志津江さん(伊那バス)の1人。

コンクールは運送用自動車の運転者全員が、安全運転に励み、事故防止の徹底を目指すため、各事業所の取り組みなどを評価。今回は県下658事業所が参加し、そのうち優秀賞は39、優良賞は65業者、標語創作・佳作は9人が選ばれた。

最優勝賞を5回受賞している伊那バスは、無事故無違反について毎朝、社員が出発点呼の時に復唱しているほか、社内の広報誌で事故防止を呼びかけている。同社の小林金俊常務は「来年は最優秀賞を目指して励みたい」と意気込みを語った。

5月30日、長野市で特別賞(県下14事業所)、最優秀賞(同28事業所)などの表彰式で、最優秀賞に白川タクシー、伊那タクシー(いずれも伊那市)が受賞している。 -

高遠高校福祉コースの1年生がサンハート美和で実習

伊那市立高遠高校の福祉コースで学ぶ1年生31人が7日、長谷の特別養護老人ホーム「サンハート美和」で交流実習をした。

同校では、実体験を通して生徒自身が“じか”に福祉を知ることを重視しており、保育園や福祉施設などを年間で6、7回の課外実習をしている。また、夏休みなどを利用して、ボランティア活動に参加する生徒も多いという。

今回は、1年生にとって初めての実習。この日のために準備してきた紙芝居を披露したり、お年寄りと一緒にちぎり絵づくりに挑戦した。緊張のためか、最初は余り会話ができなかった生徒も、お年寄りに話し掛けられると笑顔を見せ、徐々に打ち解けた。

福祉コース卒業者の約6割は、福祉関係の大学や専門校へ進学している。また、その7割は県内へと戻り、福祉関係施設に就職するという。 -

伊那市有害鳥獣対策協議会総会

伊那市有害鳥獣対策協議会(小坂樫男会長)は5日、伊那市役所で総会を開いた。旧伊那市の協議会を解散し、新伊那市の対策協議会を発足。06年度事業計画を承認した。

3地区で確認した昨年度の鳥獣被害想定額は約4千万円。一昨年度より約300万円減少した。

想定被害額が約3400万円だった伊那地区は、カラス、ドバトなどによる鳥害が占める割合が高く、約1500万円。中でもカラスは、一昨年より1・5倍多い約1500羽を駆除したが、被害額は増加した。

鳥害がほとんどない高遠地区、長谷地区は、獣類の被害が中心。サル、シカの被害が大幅に減少した高遠地区の被害は460万円と減少。長谷地区は、イノシシ、サル、シカによる被害が増加。想定被害額も昨年より約10万円増え、約150万円となった。

本年度は、各地区ごとで駆除班を編成し、計画に基づく駆除を進める。また、情報収集や状況分析、一般への広報活動などを行い、被害防止に努めていく。 -

伊那署 振り込め詐欺に注意して

伊那市内で5月下旬縲・月上旬、11件の振り込め詐欺の未遂事件が集中発生しているため、伊那署は、管内の住民に被害防止を呼びかけている。

手口は午前中、一般家庭へ、息子や甥などの親族を装った男が「彼氏(夫)のいる女性と付き合ってしまい慰謝料が必要だ」「仕事上のトラブルでお金が必要だ」などと電話をかけ、100縲・00万円を都内の指定の銀行口座に振り込みませようとする。

同署では▽すぐに金の要求をしたり、振り込むように言ってくる電話は疑ってかかる(家族や親族しか知らない質問をする)▽すぐに金を振り込まず、必ず家族や知人などに相談する▽不審に思った電話については、警察署や交番に相談、通報する竏窒ネどの対応をするよう注意を促している。

05年に伊那署管内で被害のあった振り込め詐欺は34件で、被害総額は約5700万円。そのうち、被害額が多い順に、オレオレ詐欺が4件(約2200万円)、融資保証金詐欺が23件(2千万円)、架空請求詐欺が7件(1500万円)だった。 -

入笠牧場で入牧

丈夫な乳牛の育成や、畜産農家の労力軽減などを目的とした夏場の放牧が6日、伊那市高遠町の入笠牧場で始まり、標高1655メートル、約305ヘクタールの草地に、ホルスタインや黒毛和牛など約40頭を放牧した=写真。最終的には約160頭を放牧する予定。牛たちは秋までの約4カ月をここで過ごす。

寒い時期が続いた今年は、5月に入っても残雪があったため、例年より1週間ほど入牧が遅れた。放牧を希望したのは上伊那、飯田地域の農家42件。作業には、牧場を管理する上伊那農業協同組合(JA上伊那)の職員や、行政担当者など約30人が参加した。

体重測定や駆虫剤の投与をした牛は、種付けをする「まき牛」と、そうでない「一般牛」とに分けて放牧。中には、急な斜面を登れずに座り込んでしまう牛もいたが、担当者は「こうした牛も最後には、人間では捕まえられないくらいになる」と話していた。 -

行方不明者を発見 高遠町の女性無事に

4日の午前中から行方不明になっていた、伊那市高遠町西高遠の無職、秦なかゑさん(87)が5日午前8時30分ころ、自宅から約400メートルにある鉾持(ほこじ)神社の裏山で発見された。けがなどもなく無事だった。

伊那署によると午前7時から、消防関係者17人、署員6人、家族を含む地元住民20人の計約50人体制で捜索していたところ、参加していた地元住民がなかゑさんを発見した。

4日午前11時10分、家族から行方不明だとの通報が同署にあった。家人によると、午前10時ころに寝室へいったところ姿がなかったという。同日から署員や地元消防団らで捜索を進めていた。 -

伊那防犯協会連合会が定期総会

伊那防犯協会連合会(会長・小坂樫男伊那市長)の定期総会が1日、伊那署であり、06年度事業計画、予算や組織、会則の変更などの5議案を原案通り可決、承認した。総会前には防犯活動に貢献した個人、団体の表彰もあった。

組織変更では、連合会内に専門部会を設け、同署が委嘱する「伊那エンジェルス隊」「伊那少年友の会」のほか、各地区の児童、生徒の通学路を巡視するボランティア団体を含んだ。また、新伊那市誕生により、高遠地区防犯協会を市防犯協会の所属団体にした。

本年度は「安全・安心を実感できる地域社会づくり」を目標にかかげ、防犯意識高揚のための事業、少年の健全育成に対する支援事業、薬物と暴力団を根絶するための事業竏窒ネどの5事業を計画重点とした。

表彰された個人、団体は次の皆さん。

【個人功労者】▽中村敏夫(伊那地区防犯協会)▽原易雄(西箕輪地区防犯協会)▽中島誠(美篶地区防犯協会)▽保科求(高遠地区防犯協会)▽山下寛(伊那エンジェルス隊)

【功労団体】▽伊那東小学校子どもの安全見まもり隊(毛利次男代表)▽箕輪西小学校通学パトロール隊(中澤千夏志代表)▽箕輪中部小学校安全みまもり隊(東城興一代表)▽箕輪北小学校通学パトロールの会(南山建司代表)▽南箕輪郵便局子どもの安全を守るパトロール隊(大沼悟代表) -

高遠分館「さわやか学級」開講

伊那市高遠町公民館の高遠分館(有賀弘武分館長)はこのほど、本年度講座「さわやか学級」を町総合福祉センターで開講した。初回は西箕輪公民館の城取茂美館長が「歌って 笑って 元気の輪」と題し、健康づくりをはじめ、家庭のあり方などについて講演した。

城取館長は現在の社会情勢などを歌った愉快な替え歌を披露して笑いを誘い、「声を出して笑うことは健康な体づくりには誠に良いこと」と受講生に勧めた。

また、崩れかけている現代の家庭環境を「マレットゴルフの年寄り、ゲームに夢中の孫、仕事が一番親、断絶三世代」と替え歌で説明。「昔は一家団らんがいっぱいあったが、今では家族別々の生活をしている」と指摘し、「昔のように戻すには、一緒に食事をし、しゃべって笑いのある団らんの場をもって、一緒に働いて健康になることが大事だ」と強調した。

学級は、「生き生きと元気にいきる」をコンセプトに全10回ある。80人の受講生が講演や運動で健康について考えるほか、野外研修などを通して郷土の歴史も学んでいく。 -

あすなろ会牛放牧で遊休農地復活を

伊那市高遠町藤沢の荒町住民有志でつくる「あすなろ会」(秋山靖樹会長、23人)は2日、地元の遊休荒廃地に黒毛和牛2頭を放した。

農業従業者の老齢化などで生じた遊休農地の復活を目指し、3年目。初年は県などから補助を受け、逃亡防止、シカやイノシシによる食害防止のために電気さくを設置。2年目は牛の日除け小屋を設けた。

今年は箕輪町の酪農家から借り受けた牛を3・5ヘクタールの荒廃地に放した。9月中旬ころに下牧させる。昨年に続いて牛が草を食べた後の8月初旬に、農地の一画1・5ヘクタールを利用して、ソバの種をまき、収穫の一部を地元住民で味わい、残りを農協に出荷する予定という。新たに、マコモダケの栽培にも挑戦する。

秋山会長は「一定の効果は得られ、除々に農地はよみがえってきている」と手ごたえを感じている一方で、「農地を利用してくれる農業者が声をあげてくれるかどうか」と課題をあげた。

この日は近くの高遠第2・3保育園の年中児11人が見学に訪れ、大きな牛を目にして喜んでいた。 -

花園「ポレポレの丘」2季目オープン

伊那市高遠町東高遠の花園「ポレポレの丘」の今季開園式が1日あり、管理・運営する高遠花摘み倶楽部(赤羽久人理事長)の役員ら関係者が出席して、来園者の増加に期待した。

花園(面積2・5ヘクタール)は遊休荒廃農地の復活、通年観光を目指す地元の中小企業主や農家らを中心につくる同倶楽部が昨年5月にオープン。中央アルプスを望みながら、季節に応じた多種類の花を堪能できるなど、地域の魅力を生かしている。

昨季は、広大な面積のために管理が行き届かず、花が草に覆われたことなどにより、開園から2カ月後に無料開放。今季は、約半分を区画分けして希望者に無料で貸し出し、種や苗などを自己負担して管理してもらうオーナー制度を導入する対策を講じた。同日までに上伊那を中心に県内外から約60人が登録している。

現在は、アイリス、グラジオラス、ビオラ、デルフィニウムなどが見ごろ。月ごとに季節の花を咲かせるメーン花壇を作って、毎月イベントも組んでいく。3日にはアイリス祭りを予定している。

式で赤羽理事長は「秋まで多くの花を見ることができ、子どもにも楽しめる場所にしたい」とあいさつ。伊東義人総合支所長は「良い取り組みだが、結果的に課題も残った。失敗を糧に新たな試みで、継続していくことが大事。花園が前進し、多くの人に楽しんでもらえる努力を」と期待した。

地元の3保育園の年長児約50人も参加し、花園の一部にヒマワリの種をまいて開園に華を添えた。 -

進徳館の日記念少年剣道大会小中学生30人熱戦

伊那市高遠町の第8回進徳館の日記念少年剣道大会が27日、高遠町文化体育館であった。小中学生剣士30人が参加し、優勝を目指して熱戦を繰り広げた。

大会は、高遠藩学を築いた儒学者の坂本天山の生誕250年と幕末の藩校・進徳館の開校135年を記念し、旧高遠町が95年に定めた「進徳館の日」に合わせて開いている。進徳館の文武両道の精神を現代に生かし、向上させる目的がある。

小学生低、高学年、中学生男子、女子の4部門で、それぞれ総当たりで対戦。参加人数の多かった小学生高学年は決勝リーグ、中学生男子は決勝トーナメントで順位を決めた。毎年出場していた高校生は段審査と重なったため出場はなかった。

竹刀の激しく交じり合う音や、大きな掛け声が響き渡るなど激しい試合が展開され、掛けつけた保護者らからも声援が飛んでいた。

来年以降は、伊那と長谷地域にも参加を呼びかけたいとしている。 -

勝間ふれあい農園で都会の80人が田植え体験

伊那市高遠町勝間の高遠さくら米の里「ふれあい農園」で27日、町振興公社農業振興センターが主催する田植え体験会があった。県外から訪れた家族連れなどが泥まみれになりながら稲を植え、農業に親しんだ。

都会の人たちに農業にふれてもらうとともに米の消費拡大を目指した企画。7年目を迎えた今年は、東京、埼玉、神奈川、山梨から56組の申し込みがあり、田植えには28組約80人が参加した。

ふれあい農園は、勝間協業組合(小松照夫代表)が管理する13アールの水田。参加者たちは小松さんらから助言を受けながらコシヒカリの苗を植え込んだ。ズボンをまくって素足で田んぼに入ると丁寧に作業を進め、それぞれが貴重な体験を喜んだ。

家族や親せき7人で訪れた東京都の鈴木淳子さん(35)は昨年に続いての参加。「子どもに農業体験をさせて、自分たちで作ったお米のおいしさを知ってほしくて申し込んだ。収穫が楽しみ」と話していた。

区画ごとのオーナー制で、1区画あたり60キロが届けられる。なかには2区画頼む家族も。稲刈りは9月末ごろを予定している。

この日は、同振興センターがこれまで野菜づくり体験会を開いていた山室のふれあい農園でも初めての田植え体験を開催した。 -

藩主末裔ら集い全国藩校サミット開催

全国藩校サミットが27日、幕末の高遠藩校・進徳館のあった伊那市高遠町で開かれた。藩校のあった東北から九州まで24藩の藩主の末裔や藩校関係者をはじめ、地域住民ら総勢400人が参加。「進徳館精神を今、そして未来に」をテーマに、パネルディスカッションや講演などを通して、藩校教育の歴史と伝統を今後の教育や地域づくりに生かす方策を探った。

「文武両道」といった藩校精神に基づく教育の推進を行っているなど、現在、各藩校の伝統を継承し、活動している学校や団体の代表者11人がパネリストとなり、実践内容や今後の展望を発表。「先代の残した心の財産をもう一度見つめ直し、いかなる時代にも人間の本質を問い直すことが大切」と強調し、「地域づくり、人づくりの核となるような活動を進めたい」などの意見があった。

実学を重視した進徳館教育を実践する地元の高遠中学校の生徒と高遠高校の教諭が総合学習の活動内容を報告したほか、信州大学の笹本正治教授や二松学舎大学顧問の石川忠久さんがそれぞれ講演した。

このうち笹本教授は進徳館の心を現代に継承している高遠地域の活動を紹介。現代教育について「過去を軽く見すぎて、歴史の積み重ねの上に立っていることを忘れている」と指摘。「遠い未来を見つめながら遠い過去を振り返らなければいけない。先人たちの思いを受け継ぎ、難しいことをやる前に、まずは足元を固めることが大事だ」と主張した。 -

第12回進徳館の日記念式典

伊沢修二、中村不折などの偉人を輩出した高遠藩藩校・進徳館の教育を見直そう竏窒ニ27日、第12回進徳館の日が伊那市高遠町の高遠閣であった。約180人が集まり、古き良き教育からつくる明るい未来を考えた。

高遠の学を見直し、未来を担う子どもに進徳館教育を継承することを考えるために始まった取り組み。今年は、全国藩校サミットも同時開催したため、県外参加者も多かった。

伊東義人実行委員長は「新伊那市の誕生を契機に、さらに進徳館教育への理解を深めていきたい」と語った。

基調講話では、高遠北小学校の宇治正隆校長が講演=写真。「高遠の人が引き継ぐ基本的所作は児童にも継承されている」とし、同校の実践を紹介した。 -

園児の安全を守る活動推進

伊那市立保育園の各保護者会代表と園長でつくる市保育園保護者連合会(牛山健一会長)の本年度理事・代議員会は24日夜、市役所で開き、06年度事業計画案などを承認した。

牛山会長はあいさつで「保護者が一つになれば保育問題の解決の糸口を見つけることができると思う。連合会は各保育園の発展につなげる役割があり、園児のためになることをやっていきたい」と述べた。

本年度は、園児の安全と生命を守る運動を中心とした保育事業の推進を図る。チャイルドシートの着用率が低いことから、保護者の交通安全に対する意識の高揚を図るため、着用率アップ運動を展開する。各保護者会と園で具体的な内容を検討して進めていく。

旧市内各地区の交通安全協会が昨年7月、各保育園前で抜き打ちでしたチャイルドシートなどの着用調査の結果、各園の着用率は10%台縲・0%台と大きな開きがあった。

市の補助金の見直しにより本年度、連合会への補助金が無くなったことで、計画している研修や意見交換会、機関誌「いな保育」の発行、講演会などの事業内容を見直して対応していく。

市立保育園は本年度、新市発足に伴い高遠と長谷の4園が加わって計28園となり、名称も「保育所」から「保育園」に統一。連合会も新生として気持ちを新たに「乳幼児の幸福をはかる」ために積極的に活動していくことを確認し合った。 -

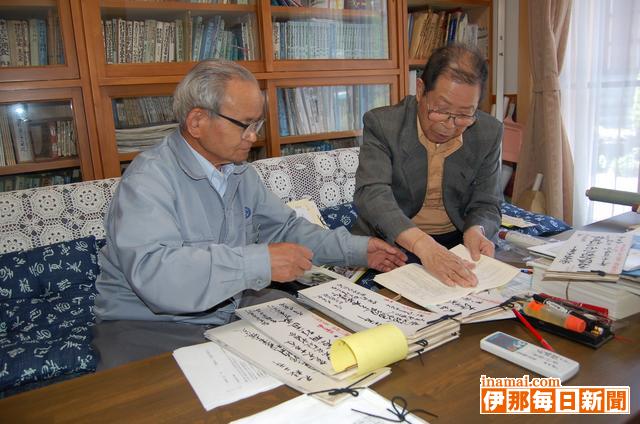

高遠藩主鳥居忠春の知られざる功績

古文書解読の久保村覚人氏が末裔と対面へ

きょう全国藩校サミット会場で

・ス悪政・スのイメージが強い高遠藩主鳥居忠春公(在城1636竏・662年)が、実は新田開拓や井筋開削に深い理解を示していたことを古文書から読み取り・ス善政・スの事実を広く世に伝えようとしている伊那市文化財審議委員で伊那古文書研究会長の久保村覚人さん(78)=伊那市荒井区=と、鳥居家16代当主の鳥居明さん=鎌倉市在住=が27日、伊那市内で初めて顔を合わせる。鳥居さんは伊那市高遠町で27、28日に開く「全国藩校サミット」に参加するため来伊。「悪政の面だけが伝わっていて気の毒」とする久保村さんと感激の対面となる。

鳥居氏は、保科正之公と交代する形で山形から高遠へ。減封された石高を回復させるため幕府の御用に励むあまり、領民には過酷な年貢を課すなどの悪政を施したとする史書が多い。

久保村さんが解読した鳥居氏・ス善政・スに関係する主な古文書は台帳2冊。いずれも十数年前に荒井区の旧家で見つかった。

一冊には、当時の西伊那部村(現伊那市荒井区・西町区・小沢区など)の荒地を「家中新田(かちゅう・しんでん)」の技法を使って農地に変えた功績が、もう一冊には伊那市の小沢川水系の最大井筋「原田井」を開削した経緯が記されている。

久保村さんによると、「家中新田」は当時の信濃国内では初めて導入された開発技法で、家老らに荒地の開発を一任し、新たな農地から得られた収益の一部を藩に納めさせる仕組み。「努力しただけ自分たちの報酬になるところは、今の地方分権の構造に似ている」と久保村さんは説明する。

そのほか、高遠領と飯田領の境界をめぐって70年続いた紛争を鳥居氏が解決したことを示す古文書や絵地図(いずれも写し)も久保村さんが保管している。

久保村さんはこれらの資料を基に鳥居公の功績を郷土誌などに発表してきたが、郷土史家の矢島太郎さん(79)=伊那市美篶=の仲介で一昨年、高遠藩筆頭家老として鳥居公に尽くした高須源兵衛の子孫で、いまだに鳥居家とは家族同然の付き合いをしている高須信昌さん(85)=佐久市在住=との文書での交流が始まった。

久保村さんは「地元では鳥居忠春公のイメージは良くないが、古文書資料でそれが変わればありがたい。悪政の判断資料の一つに挙げられている『徳川実記』の関係記述部分を疑問視する説もある」としている。

8月には鳥居、高須両家が再び伊那を訪れ、忠春公が開削した原田井を久保村さんの案内で視察する。 -

陶芸家宮崎守旦さん県内初の個展

1999年、伊那市高遠町芝平に築窯してから、県内では初となる、陶芸家・宮崎守旦さん(58)の作陶展は28日まで、同市西春近のかんてんぱぱホールで開いている=写真。

ろくろと石膏(こう)型などで作った花器、酒器、茶器のほか、湯のみ、小皿などの食器、合計100余点を出品。左右対称ではない、独自の形を追求した作品に来場者の足が止まっている。

つぼを成形した後、半分に割って作った「二彩片口鉢」や携帯用の酒器「呉洲抱瓶」、直径60センチの大作「泥刷毛目大皿」など、既製品とは違う人の手で作った味のある作品ばかりが並ぶ。

宮崎さんは東京都青梅出身。地元に築窯するが「作陶を続けるなら山間の場所がよい」と工房を芝平に移し、作陶歴は30余年。今後は「ろくろでなく、てび練りで自分なりの形を表現していきたい」と話している。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。入場無料。 -

高遠町共同作業所・売店にコーヒーショップ開所

伊那市高遠町の高遠城址公園にある高遠閣で売店「にこにこショップひだまり」を運営している町共同作業所が店内の一部に喫茶コーナーを設け24日、開所式をした。

売店は精神障害者の社会復帰を目指して、04年4月にオープン。県の補助を受け約400万円で店内の一部(20平方メートル)を喫茶コーナーに改装した。

メニューはコーヒー(300円)とクッキーで、リンゴジュースも加える予定。これまでに専門家からコーヒーの入れ方などの指導を受けてきた通所者たちが交替で職員と一緒に業務にあたる。

式には関係者約50人が出席し、テープカットなどをして祝った。高遠町社会福祉協議会の伊東義人会長は「通所者と観桜客のふれあいを通じて、早く社会復帰できるように願う」とあいさつ。

通所者を代表して丸山しずえさんが「衛生面に気をつけ、お客さんにおいしいコーヒーを飲んでもらえるように一生懸命頑張りたい」と決意を述べた。

営業は11月末までの予定で、時間は午前9時30分縲恁゚後3時(日、月曜日、祝日は休業)。 -

遠照寺・色鮮やか大輪 ボタン見ごろ

伊那市高遠町山室の遠照寺(松井教一住職)のボタンが見ごろを迎え、色鮮やかな大輪の花々が華麗に咲き競い、来場者を魅了している。

遠照寺によると、冷え込みなどの影響で例年より1週間遅く、最盛期は今週末ごろになる見通しで、6月初旬まで楽しめる。

毎年訪れているという上田市の玉井孝さん(74)、清美さん(73)夫婦は「きれいだし、種類も多くて見事なボタン。素晴らしいね」と話していた。

松井住職の母が先代をしのび、24年前に3株を植えたのが始まり。現在では170種類・約2千株に増え、「ボタン寺」として知られる。毎年、上伊那をはじめ、県内外から約5千人が訪れるほか、アマチュアカメラマンにも人気を集める。

入園料は高校生以上400円(団体20人以上は割引)。問い合わせは、遠照寺(TEL94・3799)へ。 -

社会福祉協議会の合併調印式

旧伊那市、高遠町、長谷村の社会福祉協議会の合併調印式が23日、伊那市の福祉まちづくりセンターであり、3社協の会長が合併にかかる協定書と契約書に調印した。

1市町村に1社会福祉協議会の法律に伴い3社協は、05年4月に合併協議会を発足。今年10月の合併を目指して、事務事業や介護保険事業の調整してきた。今月末には設立当初役員による役員会を発足し、正副会長を決定する。県への合併申請は6月半ばを予定している。

伊那市社協の御子柴龍一会長は「社協を取り巻く情勢は厳しいが、それを取り除くためにも合併は必要。今後は3地区に福祉の輪を精一杯広げていきたい」と語った。

事務事業の調整では、地域福祉が低下しないようにすることを最重点視し、各地区の従来サービスなどを優先した。

現在は各地区に置かれている居宅介護事業所、訪問介護事業所はそれぞれ一本化して、広域的な運用図る。しかし、緊急時に対応できる常駐職員は各地区に残す。

設立当初役員には、3社協の会長を含む18人。正式合併の後、理事、評議員を再度決めなおす。 -

少年に酒提供で書類送検

伊那署は18日までに、当時17歳の少年3人に対し、酒類を提供した伊那市内の飲食店経営者とその会社を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」違反で長野地方検察庁伊那支部に書類送致した。

送致したのは同市高遠町西高遠の会社「百足屋」(小松忠彦代表取締役)と、飲食店経営の市内女性(58)。調べでは2月13日午後8時ころ、店に来店した少年3人に対して、未成年者であることを知りながら酒類を提供したもの。

伊那署員が少年を職務質問した際、酒臭がしたので事情聴取した結果、分かった。酒を提供した女性などを任意で取り調べ、送致した。 -

持続可能な教育について考えるワークショップ

自然体験教室を通して子どもの健全育成、地域活性化などを目指すNPO法人・自然学校ふる里あったかとお(丸山宏一理事長)は13日、「持続可能な開発のための教育」(ESD)について学ぶワークショップを総合福祉センターやますそで開いた。スタッフや地域住民など約15人が参加し、未来をつくる教育をそれぞれの個人がどう実践していくかを考えた。

環境、農業、経済など、さまざまな分野で「持続的な発展」が求められる中、ESDへの関心も高まっており、身近な例からESDを学ぼう竏窒ニ企画した。講師には、あったかとおの理事でESDの推進に取り組むNPO・ESD竏谷の理事、森良さんを迎えた。

参加者はまず、自分の考える「今のままでは続けられなくなること」を一つずつ掲示。それを続けていくためにはどうすべきかを話し合った。

森さんは、最終的な解決方法はそれぞれ関連があることを示し「自分が主体となって問題に向き合うことが基本。しかし、それぞれの問題は本質的には関連しており、協力し合って解決を目指すのが個人にとってのESD」と参加者に語った。 -

不審火の疑いのホームセンター火災 再発防止へ

13日、伊那市内のホームセンターで商品が焼ける不審火の疑いのある火災が発生。伊那署は16日、再発を防止し、盗難などの防犯体制も強化するため、管内の量販店など35店舗に対し、防犯診断をした。

店舗内の防犯カメラなどの防犯設備が効果的に働いているかなどを調査。署員20人が2人一組の10班に分かれ、ホームセンター、デパート、本屋、大型の薬局などを3店舗ずつ回った。

伊那市西春近のホームセンターでは、防犯カメラの設置位置や、録画テープが劣化しているかなどを点検したほか、カラーボール、通報装置の有無を店関係者とともに確認。商品陳列でカメラの死角をつくっている場所などについては改善を指導した。

防犯診断をした署員の一人は「不審者を発見したら、まずは声をかけてもらいたい。その時は一人でなく複数で対応してほしい」と話していた。

13日午後0時55分ころ、伊那市内のホームセンター内の建築・金物売り場にあった商品数点が燃えているのを警備員が発見して消火。店内にいた買い物客に被害はなかった。 -

高遠町商工会通常総代会

伊那市の高遠町商工会の第46回通常総代会が12日、町福祉センターであった=写真。06年度事業計画や一般会計収支予算などの7議案を可決。3年に一度の任期満了による役員改選で、会長に森本光洋を再任した。

本年は▽経営改善普及事業の充実▽会員福祉共済・商工貯蓄共済などの推進▽新規創業・経営革新支援事業の推進▽商工会緊急改革プランの推進竏窒d点方針とした。

一般会計収支予算は約2365万円で、前年度と比べて約23万5千円少ない。

あいさつに立った森本会長は高遠町、長谷村、西春近商工会と合併について「不便が出てくるなど心配はあるが、残務整理をするのではなく、前向きに取り組んでいかねば。今後も地域の事業所の成長と発展に全力を尽し、文化、伝統の担い手を果すべく頑張りたい」と述べた。

3商工会は、07年度4月1日の合併を目指し、月一回の協議会を開いている。本年12月ころには合併の方向づけを決定するという。 -

伊那市合併で新体制に 少年補導委員55人を委嘱

3市町村合併に伴い新体制になった伊那市少年補導センター少年補導委員の委嘱式が9日夜、市役所であった。委員は旧伊那市50人、同高遠町3人、同長谷村2人の計55人。会長には美篶の丸田旭雄さんに決まった。

あいさつに立った市教育委員会の北原明教育長は「小学校では地域で児童の安全を守るボランティア活動が広がっている。補導委員の活動も貴重な地域の力となる。少年たちも温かい声を掛けられるのを待っている」と話した。

丸田会長は「事件や交通事故がなければ警察は要らないと思う。しかし、警察や司法があるから悪いことはできないということが秩序を守っている。青少年が警察等にお世話になる前に、早期にキャッチして適切な指導で育成していきたい」と意気込みを語った。

少年補導委員は街頭補導活動などで不良行為少年を発見し、非行に移行する恐れのある少年に対して注意、助言、指導などをして未然に防ぐ。学校の夏休み期間や毎週などに実施する巡視活動は年間約90日となっている。 -

持続可能な開発教育について考えるワークショップ

自然体験教室を通して子どもの健全育成、地域活性化などを目指すNPO法人・自然学校ふる里あったかとお(丸山宏一理事長)は13日、「持続可能な開発のための教育」(ESD)について学ぶワークショップを総合福祉センターやますそで開いた。スタッフや地域住民など約15人が参加し、未来をつくる教育をそれぞれの個人がどう実践していくかを考えた。

環境、農業、経済など、さまざまな分野で「持続的な発展」が求められる中、ESDへの関心も高まっており、身近な例からESDを学ぼう竏窒ニ企画した。講師には、あったかとおの理事でESDの推進に取り組むNPO・ESD竏谷の理事、森良さんを迎えた。

参加者はまず、自分の考える「今のままでは続けられなくなること」を一つずつ掲示。それを続けていくためにはどうすべきかを話し合った。

森さんは、最終的な解決方法はそれぞれ関連があることを示し「自分が主体となって問題に向き合うことが基本。しかし、それぞれの問題は本質的には関連しており、協力し合って解決を目指すのが個人にとってのESD」と参加者に語った。 -

高遠北小で不審者対応避難訓練

伊那市高遠町の高遠北小学校(宇治正隆校長、61人)で10日、不審者対応避難訓練があり、実践を通して緊急時の対処法を確認した。

伊那署員が扮(ふん)するナイフを所持した不審者が、教室棟1階北東端のクラスに侵入したとの想定。教職員はマニュアルに沿って迅速に対応し、児童の安全確保を図った。

不審者が現れると、職員が非常用メガホンのサイレンで緊急事態を周知。各クラスの担任が驚きをみせる児童を体育館に素早く誘導し、男性教諭4人がさすまたで不審者を取り押さえた。

同校は「林で囲まれ、周囲には何もない場所にあり、携帯もつながらない。訓練を通してさらに対応を検証していきたい」とする。

高遠町交番の岩井智明所長は「職員の対応で素早く、落ち着いて、行動ができていてよかったと思う」と講評。登下校時の・ス声かけ・スにも注意を促し、▽知らない人にはついていかない▽大声で助けを求める▽なるべく一人では遊ばない竏窒ネどを呼びかけた。

宇治校長は「訓練ではあったが本気になって素早く避難できた。登下校時なども何かあったときには、友達と一緒になってできるだけ遠くへ逃げることも心がけてほしい」と話した。 -

協働、格差是正へ地域自治区充実期待

新伊那市発足に伴う市議会議員選挙も終え、新議員26人が誕生した。「新市の方向付けをする最も重要な4年間」とする声もあり、市民の期待は大きい。伊那毎日新聞社では、市議選に合わせて候補者34人を対象に、新市の課題や権兵衛トンネルの開通による期待など6項目にわたるアンケートを実施した。

新市の課題では、南信地域の中核都市となることに期待するなかで、旧3市町村のそれぞれの特色を生かした一体的なまちづくりや、行政の広域化により多様化した地域課題や住民要望への解決策として、「市民に開かれた行政」と「住民との協働からなる市政運営の進め方」を課題とする回答が目立った。

なかでも、過疎化が進む周辺部との地域格差をなくすための対応や、地域の声を行政に反映させるため、高遠町と長谷、旧市内7カ所に設置する地域自治区の充実を訴える意見も多かった。

高遠町と長谷の候補者は新市発足による国民健康保険税や介護保険料の値上げを指摘する。高遠町の候補者は、2010年からの出生祝い金の廃止、高齢者の暮らしを支援する事業の有料化など、「旧高遠町が努力してきたことが崩される。それぞれの市町村が住民のために行ってきたことを、合併を機に壊してしまうのではなく、守り発展させることが課題」としている。

ほかに、広域ごみ処理問題、福祉や子育て支援、広域防災対策などの具体的な課題も挙げていた。

地域自治区と市議会の位置付けの問いには、地域自治区を、地域課題を探り、活性化に向けて住民の意見を行政に反映させるための「重大な組織」、市議会は審議・判断をする機関であり、行政のチェックをする機能を「これまで以上に充実させる必要がある」とし、役割の本質はそれぞれ異なるが、重なっている部分もあり、連携した取り組みが必要と考える意見が多い。

特に、高遠町と長谷は「これまでの自治体の施策のなかの住民にとって良い面を失わないように自治的な機能を発揮していくこと」として、地域自治区に期待し、市議会においては「地域自治区の自主的な活動を尊重し、発展させるために協力していくことが大事」と主張する答えもあった。

地域自治区の心配な点は「地域エゴが出やすい組織」とし、議会は「伊那市全体の発展という視点で調整していく機能をもつべき」とする回答も。

地域自治区に設置される地域協議会の委員構成について、地域の意見が十分に反映するために「型にはまらない人選が必要」と強調する意見があり、市長の任命制となっている地域自治区長について、「住民の知恵や力を生かし自治を発展させるために」公募や公選にするなどの提言もあった。

また、高遠町と長谷の地域自治区長の給与の高さを問題視する議員もいた。

「合併前は別の市町村だった地域をどう思うか」の問いに対し、通勤や通学、地域交流などによる友好関係からそれぞれの旧市町村を身近に感じていたとするなかで、経済の中心地である伊那市、歴史や文化、豊富な観光資源、自然に恵まれた環境を有する両町村の見方が多く、それぞれの特徴を認識し、生かして、一体感のあるまちづくりの推進を掲げる声が多かった。

権兵衛トンネルの開通にあたっては、木曽谷との人的交流や文化交流をはじめ、木曽谷との連携を図り、中京圏など広域からの誘客を促進し、観光客の増大からなる観光や産業、経済の活性化への効果に期待していた。

また、過疎問題を抱えるなかで、産業立地の促進と住環境や道路などの基盤整備から定住者の増加を目論む意見がある一方で、観光や商業の促進による、アミューズメント的な地域形成の指向の強まりを懸念する声もあった。

就労域の拡大や高度医療の広域化などを挙げる回答も目立った。

そのほかの主張としては、地域自治区や地域協議会の設置により、「市議はこれまでのように地域課題に尽力し、伊那市全体のことについて大局的な視点で考え、議会において建設的な立場にならなければならないと考える」とした声があった。

「合併を成功させ、早い時期に南箕輪村や宮田村との合併を図り、10万都市を目指すべき」と、合併の拡大を主張する回答も。

また、三峰川流域の合併を機に「二つのアルプスを眺める『三峰川舟下り』コースの設置も魅力の一つ」とする提案もあった。

191/(月)