-

もみじ湖紅葉祭り5万5,933人

箕輪町の今年のもみじ湖紅葉祭りの来場者数は町の速報値発表から増え去年より7,715人多い5万5,933人だったことが報告されました。

これは9日、町役場で開かれた町議会一般質問で白鳥政徳町長が議員の質問に答えたものです。

来場者数の調査は10月1日から11月30日まで行われました。

先月22日に速報値で5万2,075人との発表がありましたが、紅葉が遅れたことから、その後も来場者が増え確定値は5万5,933人で去年より7,715人の増加となっています。

県外からの来場者は約37%、2万人で調査を始めた2018年以降最高だということです。

年齢別では60歳以上が60%を占めているということです。

白鳥町長は「マイカー規制が行われた11月1日から5日はまだ見ごろではなかったため来場者も戸惑いがあったと思う。そういった現状をとらえながら受け入れ体制を考えていかなければならない。」と話していました。

-

不要食器を回収&無料配布 箕輪町で催し

不要になった食器を回収し、リサイクルする「不要食器回収&もったいない市」が、8日に、箕輪町役場で行われました。

「不要食器回収&もったいない市」は、今年7月に発足した箕輪町食器リサイクルの会が、初めて開いたものです。

受け付けるのは、家庭で不要になった陶磁器で、ガラス食器や耐熱食器、花瓶や植木鉢、汚れがひどいものは対象外となります。

8日は、スタッフおよそ90人が持ち込まれた食器をリサイクルするものと譲渡するものに選別していました。

リサイクルにまわされた食器はコンテナに入れられ、細かく砕いていました。

これらは、リサイクル工場に運ばれ、新たな食器に生まれ変わります。

ブランド物や状態の良い食器は、役場内に設けられた「もったいない市」で、訪れた人に無料で配布されました。

リサイクルの会では、「ごみの減量や資源化に繋げるため、来年度以降も継続して行っていきたい」としています。

-

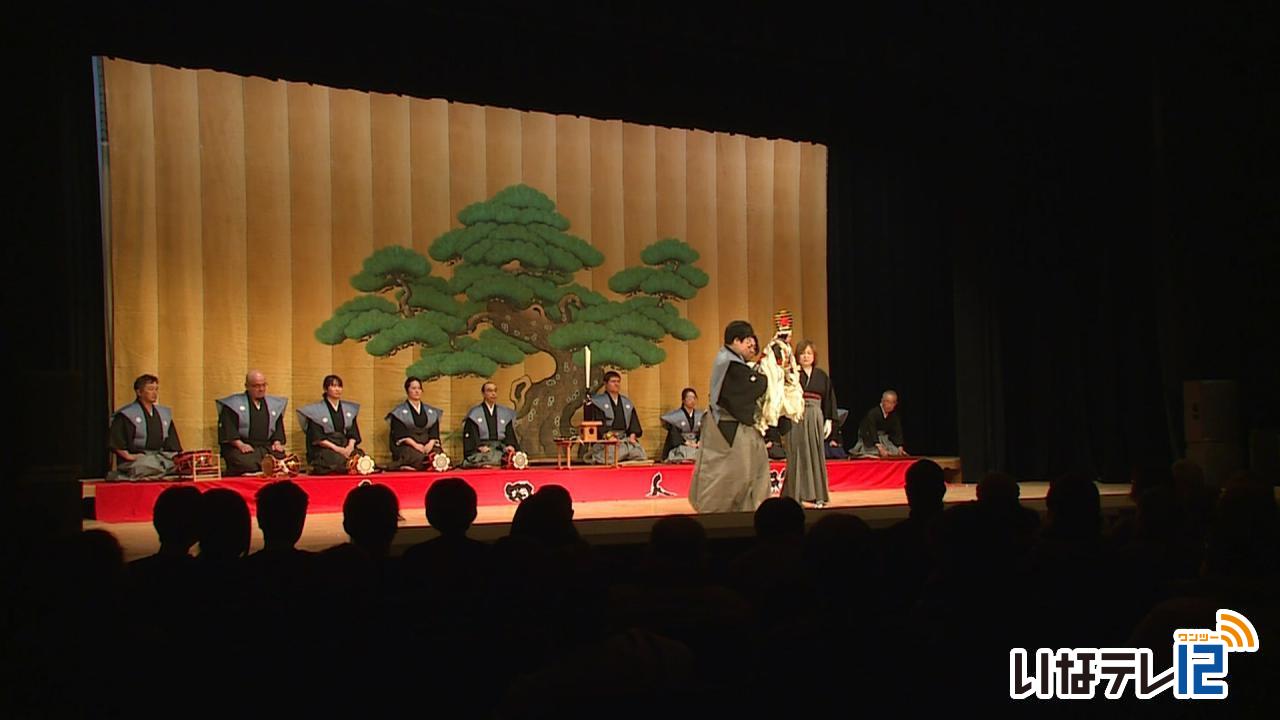

古田人形芝居 伝承三百年祭

箕輪町上古田に伝わる伝統芸能、古田人形芝居の定期公演「伝承三百年祭」が、7日町文化センターで行われプロの団体「淡路人形座」が出演し、節目に華を添えました。

伝承三百年祭には、古田人形芝居保存会や箕輪西小学校古田人形クラブ、箕輪中学校古田人形部、プロの団体「淡路人形座」が出演し7演目を披露しました。

古田人形芝居保存会は、盲目の娘とその恋人との悲恋を描いた物語「生写朝顔話宿屋の段」を披露しました。

古田人形芝居は、1700年代に淡路や大阪方面で始まった人形芝居が伝わったと言われ、発祥から300年となります。

県の無形民俗文化財に指定されていて、保存会の会員およそ15人で活動しています。

淡路人形座は、神事として豊作や家内繁盛などを祈り古くから伝わる「戎舞」を披露しました。

メンバーが毎年、箕輪町を訪れ人形の使い方などを教えているという事です。

「古田人形芝居定期公演 伝承三百年祭」のもようは、新年に伊那ケーブルテレビ121chで放送する予定です。

-

学びの取り組み実践 箕輪町の小中学校が選ばれる

長野県教育委員会は、子どもが自らの学び方を選び、自己表現できる取り組みを始める実践校に70校を選定しました。

実践校には箕輪町の小中学校6校も選ばれています。

県教育委員会は、公立学校の子ども1人ひとりの特性にあわせた学びの環境を整えるため、取り組みを始める学校を募集していました。

126の小中学校から応募があり、「ウェルビーイング実践校TOCO―TON」として12市町村の70校が選ばれました。

このうち、箕輪町の小学校5校と中学校も選ばれています。

小学校では、県内の保育園で行われている自然体験学習のやまほいくを低学年に導入するほか、中学生と5・6年生が箕輪学と遊び、学びの融合、地域連携に取り組むとしています。

-

箕輪町功労者表彰受賞者 町へ記念品寄贈

今年度、箕輪町功労者表彰を受賞した5人が4日、町に記念品のインフォメーションディスプレイを寄贈しました。

4日は、地方自治振興功労の原幸喜さん、産業振興功労の平井眞一さん、地方自治振興功労の井上彦七さん、社会福祉功労の関真喜生さん、交通安全功労の上島順一さんが文化ホール訪れました。

代表して原幸喜さんが白鳥政徳町長に目録を手渡しました。

文化センター、地域交流センターの案内表示に役立ててもらおうと、インフォメーションディスプレイを贈りました。

原さんは「職員の方や利用者のみなさんに末永く大切に使ってほしい」と話していました。

白鳥町長は「利用者のために有効に使わせていただきます。」と感謝していました。

ディスプレイは、文化センターエントランスに置かれ、1日の案内や町のイベント情報などのPRに活用されるということです。 -

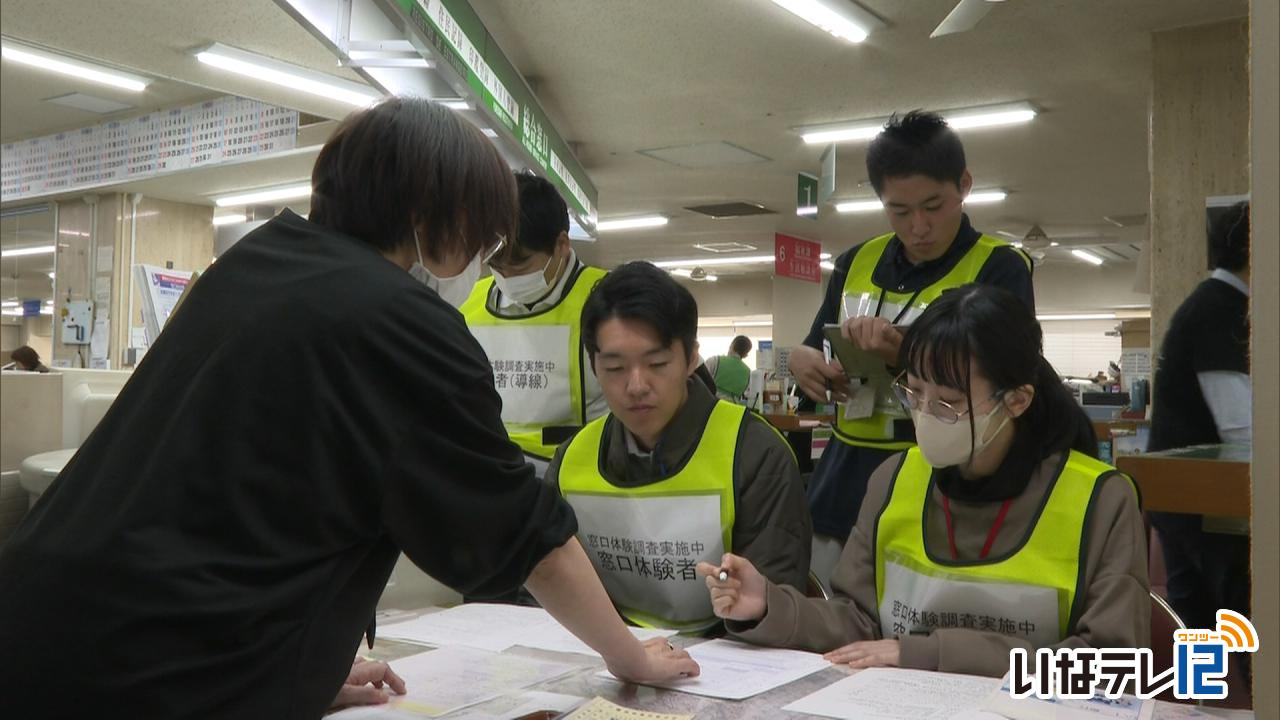

町職員が住民の立場で窓口利用体験

役場の職員が住民の立場で窓口を利用する、窓口体験調査が3日に箕輪町役場で初めて行われました。

体験調査では、住民の立場となった職員がビブスを着用し、おくやみや相続などの手続きを受けました。

調査では、名前を何回書いたか、手続き完了までどのくらいの時間がかかったかを記録していました。

おくやみの手続きでは、死亡届を出したり、公共料金の名義変更などで1時間ほどを要するということです。

体験した職員からは、「配布物が多い」「窓口の場所が分かりづらい」「記入用紙に箕輪町と事前に書いてあると嬉しい」などの意見が出ていました。

窓口体験調査は、より良い窓口の実現のため、箕輪町が初めて行ったものです。

箕輪町では、きょう出た意見を参考に、住民目線の課題の把握に務めていくということです。

-

箕輪町議会・南箕輪村議会 12月定例会開会

箕輪町議会12月定例会が2日に開会し、今年度の一般会計に4億4,500万円を追加する補正予算案など12議案が提出されました。

補正予算案の主な内容は、まちなかタクシーの利用者増加に伴う使用料の増額に410万円、社会福祉総合センター解体工事に伴うアスベスト調査など工事実施設計業務委託料に330万円などとなっています。

町議会12月定例会は9日と10日に一般質問、17日に委員長報告と採決が行われます。 -

箕輪町社会福祉大会 4団体を表彰

第32回箕輪町社会福祉大会が30日に町文化センターで開かれ、社会福祉に功績のあった4団体が表彰されました。

この日はボランティア活動を10年以上行っている4団体が表彰されました。

表彰されたのは、箕輪進修高校ボランティア部、ギターグループ「3年1組」、みのわお手玉の会、ふれあいサロン「十日会」の4団体です。

また、寄付を行った3団体に感謝状が贈られました。

受賞者を代表して、みのわお手玉の会は「これからも活動に力を入れていきたいです」とあいさつしました。

箕輪町社会福祉大会は多くの人に福祉に関心を持ってもらおうと箕輪町社会福祉協議会が開いていて、今年で32回目です。

大会では他に映画の上映もあり、およそ400人が集まりました。 -

上古田保育園で野球教室 園児が基礎学ぶ

箕輪町の上古田保育園で、少年野球チームSジャパンによる野球教室が28日に開かれました。

講師を務めたのは、上伊那を拠点に活動する少年野球チーム「Sジャパン」の柴仁志監督ら3人です。

この日は、年中と年長の園児合わせて25人が、バッティングや球の投げ方、捕り方など野球の基礎を学びました。

園児たちが使ったグローブは、大谷翔平選手が全国の小学校に贈ったもので、箕輪西小から借りてきました。

Sジャパンでは、野球の楽しさを知ってもらおうと、毎年町内の保育園で野球教室を開いています。

年長児は、簡単なゲームも楽しみました。

上古田保育園では、「小さいうちから運動に興味を持ってもらうとともに、冬の体力づくりに繋げたい」としています。

-

箕輪町の3校 給食コンクール入賞

今年度の学校給食に長野県産物を活用した献立コンクールで箕輪町の箕輪中、箕輪中部小、箕輪南小の3校が入賞しました。

27日各校の栄養教諭ら3人が役場を訪れ白鳥政徳町長に入賞を報告しました。

コンクールは公益財団法人が開いたもので、県産物を使用する自由献立と県産物を使った加工食品を使う課題献立の2部門があります。

コンクールには自由献立に90校、課題献立に17校の応募がありました。

箕輪中学校の献立は長野県産の食材が全体の6割で、自由献立の部で最優秀賞を受賞しました。

箕輪中部小学校の献立は箕輪町産の紫米が使われていて自由献立の部で優良賞を受賞しました。

箕輪南小学校の献立は箕輪町産のブロッコリーを和え物にして課題献立の部で最優秀賞を受賞しています。

今回入賞した献立は今後、受賞献立として提供されるということです。

-

夢は折り紙作家 箕輪北小5年の増澤君の作品展

プロの折り紙作家を夢見る、箕輪町の箕輪北小学校5年、増澤道隆君の折り紙作品が伊那市の福祉まちづくりセンターに展示されています。

増澤道隆君です。

一枚の折り紙を使い、10分ほどで二連鶴を完成させました。

増澤君の知り合いのボランティアの紹介で、福祉まちづくりセンター1階に、これまでに折った作品が展示されています。

蛇をモチーフにした、ヘルコブラという作品は、およそ2メートルの紙を使い折られています。

完成まで6時間かかったということです。

恐竜の全身骨格は、15センチ四方の折り紙21枚を使って10時間かけて完成させたということです。

増澤君は、2歳の時に祖母が折った鶴に感動したことがきっかけで折り紙を始めました。

現在は、専門の折り方の本を手本に難易度の高いものにチャレンジしています。

これまでにおよそ300種類の作品を折ってきたということです。

またこれまでにオリジナル作品を3種類考案しています。

こちらは、タンチョウ。

そして、アンモナイトです。

折り紙作品は、12月6日(金)まで、福祉まちづくりセンター1階に展示されています。

-

トモカジアイデアコンテスト表彰式

箕輪町が今年度行ったトモカジアイデアコンテストの表彰式が23日に夢まちLaboで行われました。

表彰式では白鳥政徳町長から受賞者に賞状が贈られました。

トモカジ大賞に選ばれたのは、箕輪町中曽根の小林陽子さんの「炊飯器で時短料理!炊飯中は家族の時間」です。

炊飯器でごはんとおかずを一緒に調理する時短レシピのアイデアです。

トモカジアイデアコンテストは、家族で家事をシェアし、男女共同参画につなげようと箕輪町が初めて行ったものです。

募集したのは「家事テクニック部門」と「家事シェア部門」の2部門で、あわせて25点の応募がありました。

入賞したアイデアは、夢まちLaboに掲示されています。

-

もみじ湖紅葉祭りの来場者数52,000人

今年の箕輪町のもみじ湖紅葉祭りの来場者数は、2023年よりも3,800人多い52,000人でした。

一方、赤そばの里祭りは14,000人少ない21,000人だったことが22日に報告されました。

22日は、役場で定例記者懇談会が開かれ、祭りの来場者数の速報値が報告されました。

もみじ湖紅葉祭りの来場者数の調査は、祭りの期間を含む10月19日から11月18日まで行われ、52,075人でした。

2023年と比べておよそ3,800人多いということです。

-

白鳥町長が公約の職員評価を公表

箕輪町の白鳥政徳町長は、任期の半分の2年が経過するのを前に、自身が公約に掲げている個別政策の進捗の職員評価について22日、公表しました。

白鳥町長は、現在3期目です。

2022年11月の3期目就任から2年が経つのを前に、公約に掲げる54事業の進捗状況について、担当課の職員が4段階で評価を行いました。

このうち、実施済みまたは具体的な成果が表れているものとして「物価高騰などの影響に対する町民、事業者への支援」や「ICT教育推進に向けた教育環境の整備」など4項目です。

取り組み中は48項目でした。

未実施と評価されたのは、延期となった実践的な防災訓練の実施とリニア中央新幹線や三遠南信自動車道の開通を見据えた地域づくりの2項目でした。

-

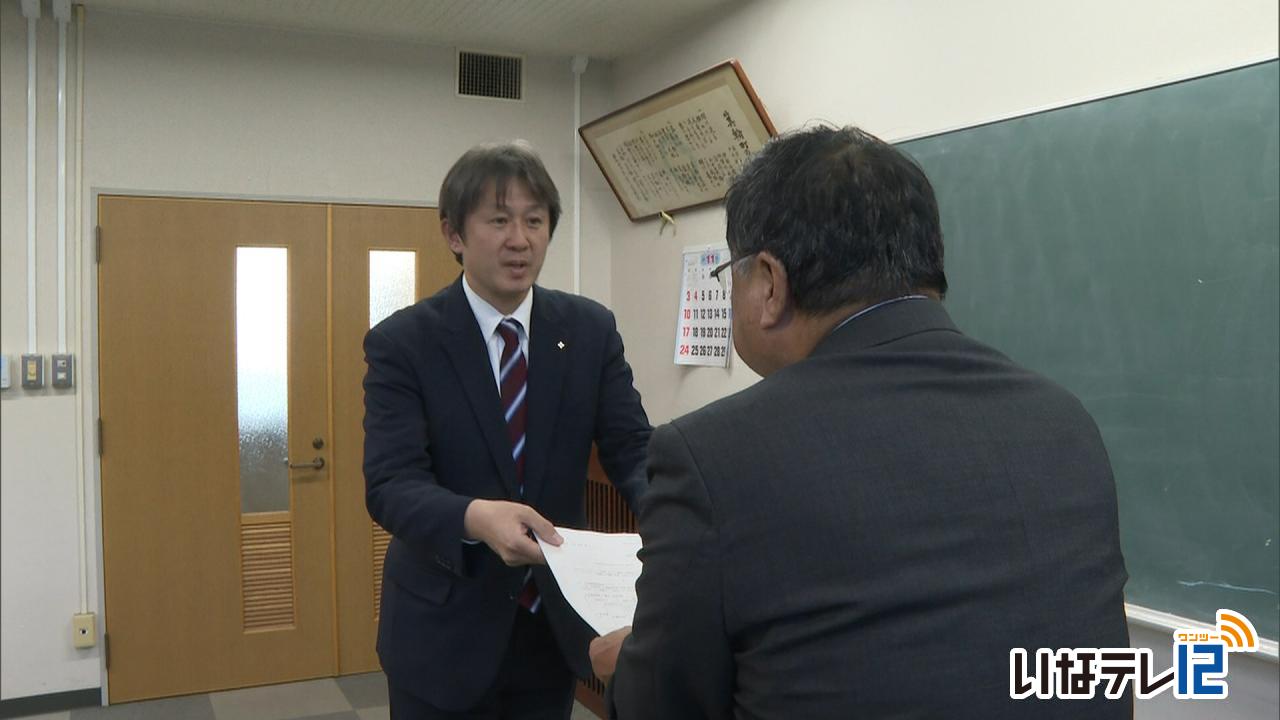

箕輪町下水道 従量使用料の10%引き上げで答申

箕輪町下水道運営審議会は、下水道の従量使用料の10%引き上げを適当とする答申を21日に白鳥政徳町長に行いました。

この日は箕輪町下水道運営審議会が役場で開かれ、萩原宏和会長が白鳥町長に答申書を手渡しました。

町の下水道事業の電気代の高騰などにより、支出に対し利用料収入が年間で5,200万円不足する見通しです。

審議会では、経営健全化のために使用料の改定はやむを得ないと判断しました。

答申では、基本使用料の1,650円は据え置き、従量使用料の10%値上げを適当としています。

2か月間に上水道を40立方メートル使用した場合、現在の7,876円から、改定後は8,294円に値上がりします。

町では今後、住民から意見を募集し、来年3月の定例議会に下水道料金の値上げに関する条例改正案を提出します。

-

高校生企画 UTパレットのキッチン作り

箕輪町のJR木ノ下駅前にある、UTパレットのキッチンを作るイベントが23日と24日に行われます。

19日は、UTパレットで、キッチン作りを企画した高校生2人が概要を発表しました。

企画したのは、箕輪進修高校3年の遠藤雅虎さんと上伊那農業高校3年の有賀尚迪さんの2人です。

UTパレットは一般社団法人こどものみらい舎が若者の居場所づくりとして運営し、築70年の空き家を活用しています。

イベントでは、参加者と一緒にキッチンを作ります。

キッチン作りは、伊那市出身で愛知県に住む大工が指導します。

キッチンスペースには、今年の夏にステンレス製の流し台を入れ、水道をひいています。

高校生と参加者は、ヒノキの板を張って壁を作るほか、耐火ボードを取り付けるということです。

また、ガラスの戸を外してカウンターも作る予定です。

キッチンは今年度中の完成を目指します。

イベントは23日と24日に行われ、両日とも15人ずつの参加者を募集しています。

参加申し込みについては、一般社団法人こどものみらい舎で受け付けています。

電話98-8457

-

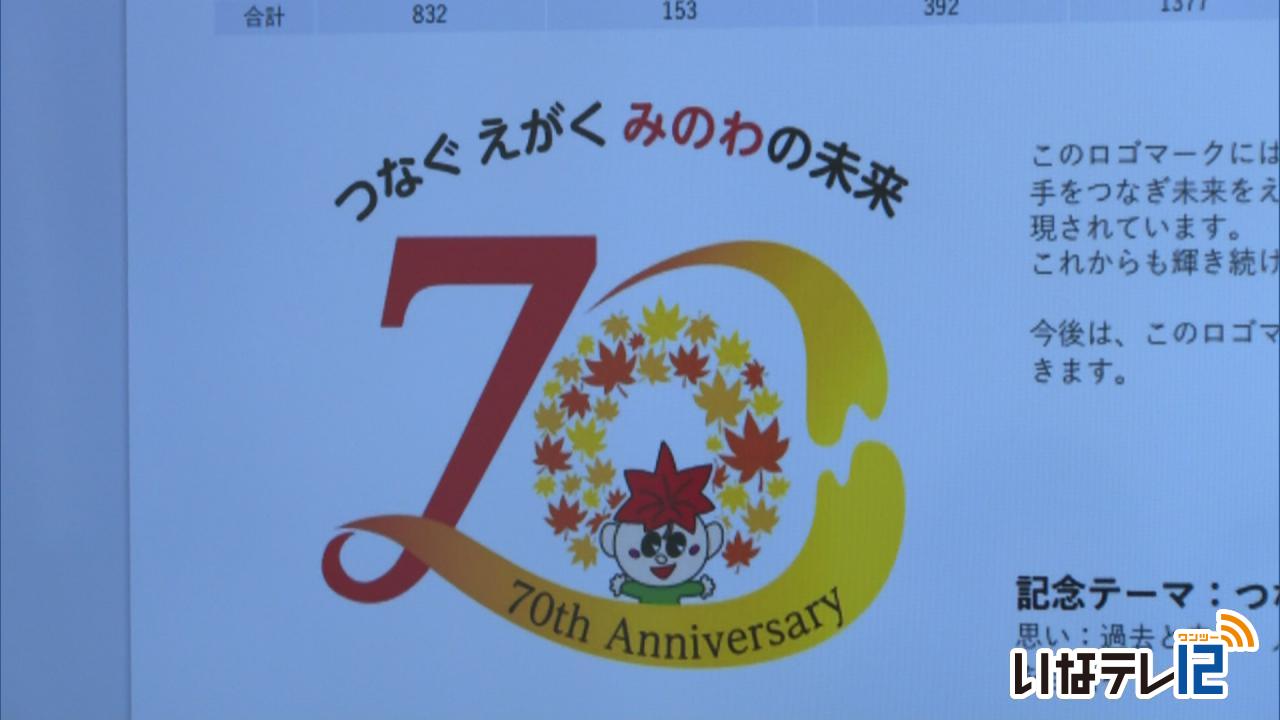

箕輪町70周年ロゴマーク 決定

箕輪町は来年発足70周年を迎えます。

19日に70周年記念ロゴマークが発表されました。

こちらが選ばれた箕輪町発足70周年記念ロゴマークです。

手をつなぎ未来を描く様子と、紅葉の名所となっているもみじ湖のもみじのトンネルが表現されています。

輝き続ける箕輪町の未来をイメージしているということです。

これはこの日みのわBASEで開かれた70周年記念事業庁内検討委員会で発表されたものです。

ロゴマークは町発足70周年のPRや、町内の小中学生に郷土愛を育んでもらおうと、3種類のロゴマークで学校で投票が行われました。

今回選ばれたロゴマークは1377票中およそ7割の954票を獲得しました。

町では今後、このロゴマークを活用して発足70周年を盛り上げていきたいとしています。 -

信州室内オーケストラ 箕輪町で開催

第4回信州室内オーケストラ演奏会が17日に、箕輪町文化センターで開かれました。

信州室内オーケストラは、地域に根差した文化芸術活動を目指し、2020年に長野県在住の音楽家を中心に結成したものです。

中南信地域で定期演奏会を開いていて、今回で4回目です。

指揮者で箕輪町在住の荒川昌美さんが、音楽監督として今回のコンサートの構成を考えたということです。 -

箕輪町沢で住宅火災 1人の遺体発見

16日、午前10時すぎ、箕輪町沢の住宅で火事がありました。

この火事により1人の遺体が発見されています。

伊那警察署の発表によりますと、火事があったのは、箕輪町沢の大槻悟志さん宅です。

大槻さんは母親と2人暮らしだということです。

火は午後2時頃消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。

現場からは1人の遺体が発見されています。

警察によりますと、大槻さんと連絡はとれていますが、母親と連絡がついていないということです。

伊那署では出火の原因などについて調べをすすめています。

またこの火事の影響でJR飯田線の一部列車に遅れが出ました。

-

来年度の公立高校生徒募集定員公表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を15日、公表しました。

上伊那の全ての高校で今年度の募集定員と変わりはありません。

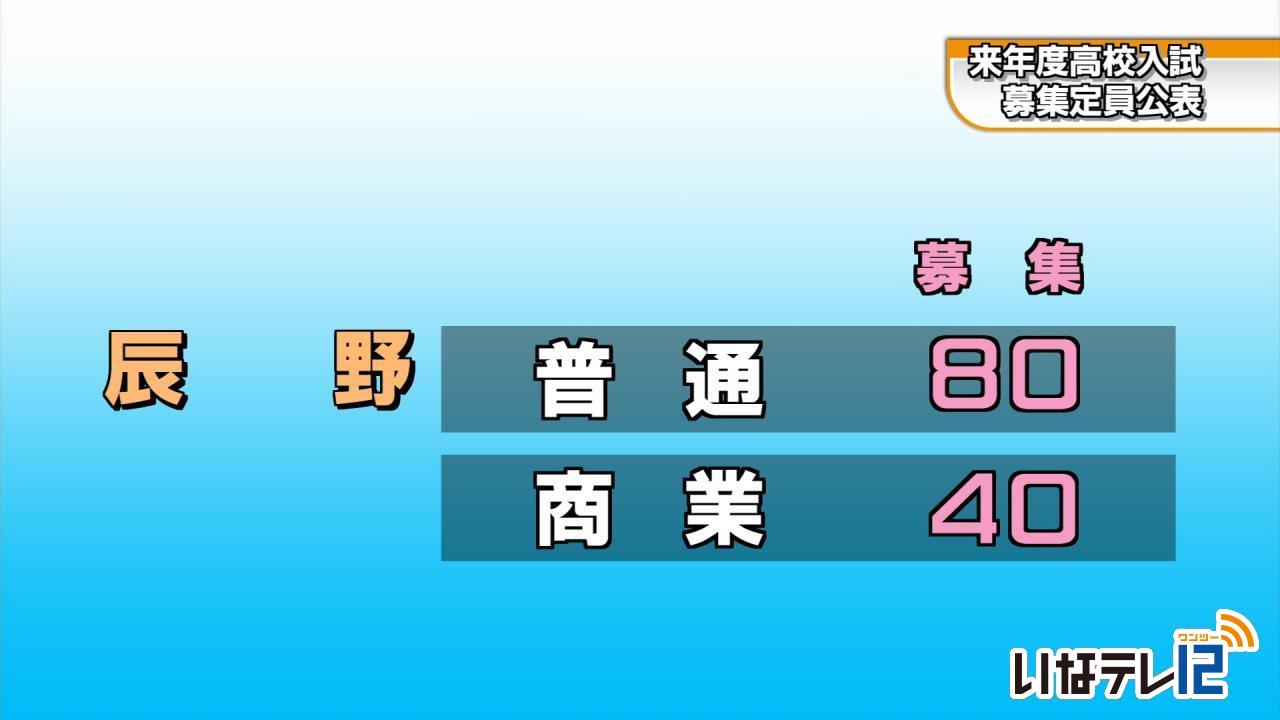

上伊那8校の募集定員は次の通りです。辰野高校は普通が80人、商業が40人です。

-

松本山雅サッカー教室

長野日報社が主催する松本山雅FCの元選手によるサッカー教室が箕輪町のながたドームで4日に行われました。

箕輪町を中心に上伊那などの保育園児から小学校5年生までおよそ40人が参加しました。

サッカー教室は松本山雅のスポンサーである長野日報社が毎年開いているものです。

元選手の片山真人さんや箕輪町出身で松本山雅SC南信のコーチを務める寺島俊介さんら4人が指導を行い、ドリブルなどの基礎を学びました。

ミニゲームでコーチは「ボールにたくさん触ることが大切です」とアドバイスをしていました。

子どもたちはゴールを目指してフィールド内を駆け回っていました。

松本山雅では「子どもたちにサッカーを楽しさを知ってもらえる機会になればうれしい」と話していました。

-

箕輪町で中学生模擬議会

箕輪中学校の生徒が中学生の視点で町政について考え、白鳥政徳町長に質問や提案をする中学生模擬議会が15日に開かれました。

この日は、箕輪中学校の3年生250人が2グループに分かれて模擬議会に出席し、11人が質問や提案をしました。

このうち沖田稜介君は、「町のごみをゲーム感覚で楽しく拾うイベントをしてみてはどうか」と提案しました。

白鳥町長は「スポーツ的に楽しめるいい提案だと思いました。町では年に一度環境美化活動をしているのでそちらにもぜひ参加してください」と話していました。

この他にも「ストリートピアノを設置してはどうか」「災害時にペットと一緒に避難できる環境を作ってほしい」などの提案が寄せられていました。

中学生模擬議会は、議会に興味を持ってもらおうと、箕輪町議会が毎年開いています。

荻原省三議長は、「将来町に帰ってきて、この場所に立ってもらえたらと思います。これからの町の為にも頑張ってください」と話していました。

-

上伊那総合技術新校 開校時期未定に

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が12日、伊那市役所で開かれ、今まで2032年度以降の早い時期としていた開校予定を、未定とすることが報告されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校の4校を再編統合するものです。

県教育委員会は校舎整備の工事期間を見直し、新校の設計に3年から4年、工事に5年から7年かかるとしています。

そのため、今まで2032年度以降の早い時期としていた開校予定を、未定とすることが報告されました。

また、上伊那の中学生の生徒数が減少しているとして、7学級程度だったクラス数を5から6学級にすること、現段階では一斉統合を検討していることが報告されました。

ほかに、懇話会に参加している高校生から「1年生で農業・工業・商業を体験し、2年生から自分で選んで専門的な学びができるようにしてほしい」という意見が出ていました。

県教育委員会では、12月17日に開かれる次回の懇話会で新たな再編実施基本計画案を示す予定です。

新たな計画案は来年の県議会2月定例会で同意を得たいとしています。

-

福島さんの管理する畑で菊が見頃

箕輪町松島の福島義正さんが管理する畑で菊が見頃となっています。

妻のふく子さんによりますと、15年前に1株ゆずり受け、徐々に増やしてきたということです。

-

小学生防火作品コンク 横内さん表彰

上伊那防火管理協会が募集した小学生防火作品コンクールの書道の部で最優秀賞に選ばれた箕輪町の箕輪中部小学校4年の横内杏奈さんに表彰状が13日贈られました。

13日は上伊那防火管理協会の馬場功副会長が箕輪中部小を訪れ、横内さんに表彰状を手渡しました。

コンクールは上伊那防火管理協会が、小学生を対象に開いたもので書道の部には67点の応募がありました。

馬場副会長は「横内さんの作品はのびのびした文字が評価されました」と話していました。

尚、ポスターの部には宮田小学校の芳池朔君の作品が最優秀賞に選ばれました。

書道とポスターの最優秀賞の作品はまとめられ、来年のカレンダーとして上伊那防火管理協会の会員事業所に配られます。

-

箕輪ダム周辺のもみじが見ごろ

箕輪町の箕輪ダム周辺のもみじが、見ごろとなっています。

紅葉スポットの一つ、100メートルを超えるもみじのトンネルの11日の様子です。

一帯には、およそ1万本のもみじが植えられていて、毎年県内外からの観光客で賑わっています。

箕輪町観光協会によりますと、今年は気温の高い日が続き色づきが遅れたということですが、ここ数日の冷え込みで一気に進み、9日に見ごろになったということです。

11日は、平日にも関わらず、県内外から多くの人が訪れ、写真を撮るなどして楽しんでいました。

10月26日から行われていたもみじ湖紅葉祭りは昨日で終わりましたが、見ごろが続いているためライトアップを17日日曜日まで延長するということです。

それに伴い、仮設トイレや案内所も17日まで設置するということです。

これから色づく葉もあり、観光協会によりますと見ごろは今週末までだということです。

-

現代の名工 箕輪町から2人

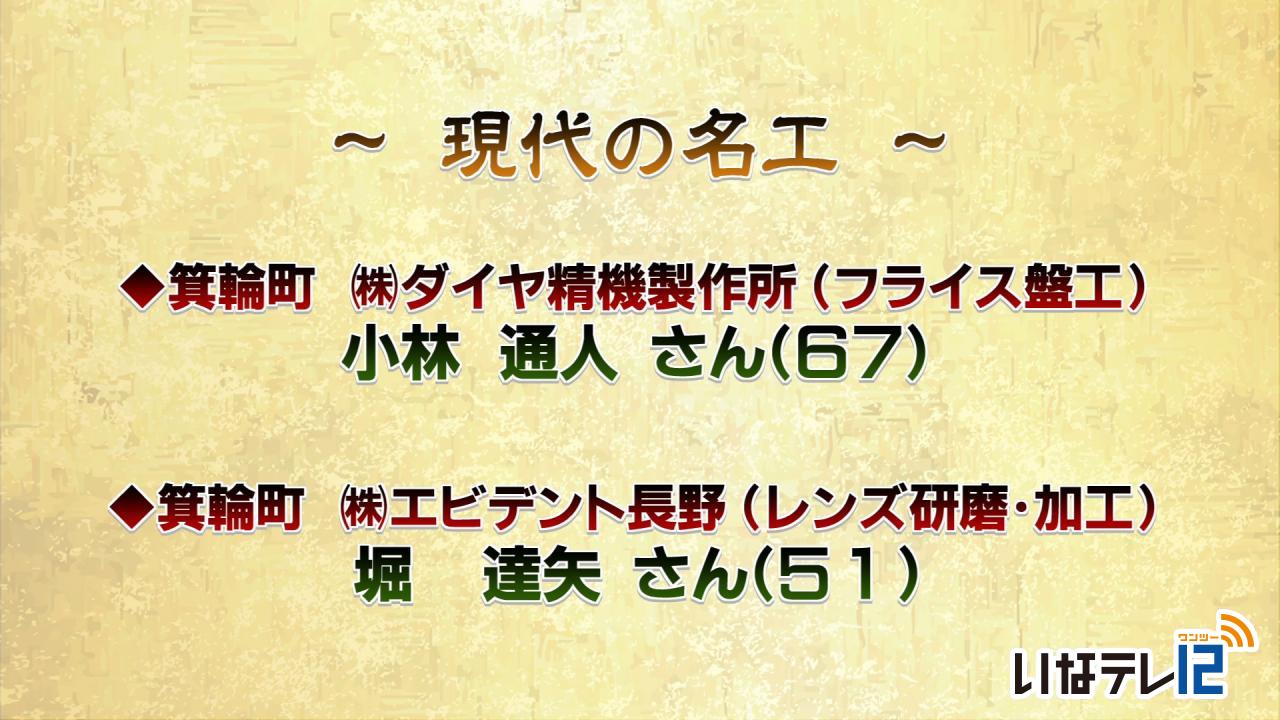

卓越した技能が評価され、厚生労働大臣表彰を受ける今年度の現代の名工に県内から5人が、そのうち2人が箕輪町から選ばれました。

現代の名工に選ばれたのは、箕輪町の小林通人さん67歳です。

岡谷市の株式会社ダイヤ精機製作所に勤め、フライス盤で加工を行っています。

もう一人は、箕輪町の堀達矢さん51歳です。

辰野町の株式会社エビデント長野に勤め、レンズ研磨・加工を行っています。

卓越した技能者に贈られる現代の名工には、今年度、全国から138人が選ばれ、11日に東京都で表彰式が行われます。

-

箕輪町キャリアフォーラム

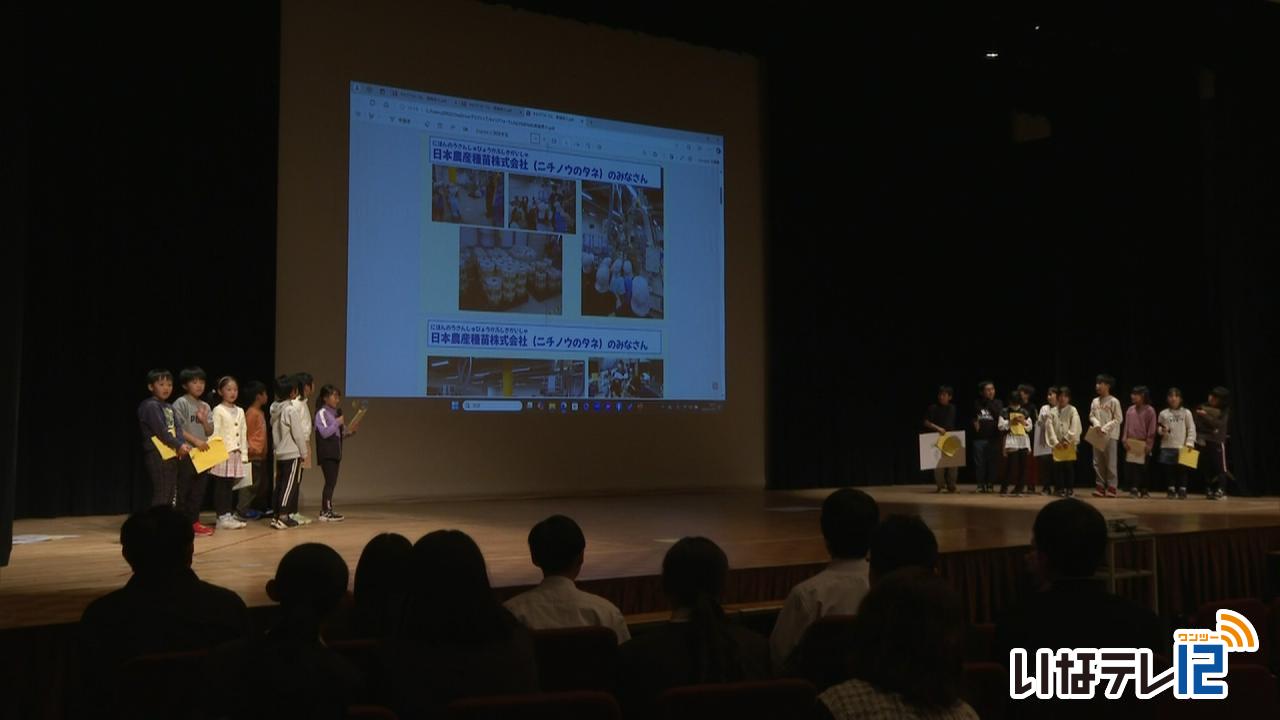

小中学生が仕事やこれからの地域社会についての学習成果を発表する、箕輪町キャリアフォーラムが、町文化センターで7日に開かれました。

フォーラムでは、「これからの箕輪町、自分のあり方」をテーマに、小中学生が学習発表をしました。

箕輪南小学校3年生は、総合の時間に行った町内の企業や消防署、交番の見学を通して学んだことを発表しました。

児童は、「働くことは大変だけれどすごいことだとわかった」などと話していました。

ほかに、児童が会場を訪れた人に夢を聞いていました。

箕輪中学校の2年生は、職場体験で学んだことを発表しました。

生徒は、将来の目標として「自分から挨拶しコミュニケーションを取ることを心掛けたい」「笑顔で行動し周りを明るくしたい」などと話していました。

フォーラムは、町教育委員会や事業所などでつくる「箕輪町キャリア教育推進協議会」が開いたもので、今回で11回目です。

これまで「キャリア教育フォーラム」として開いていましたが、一般の人にも広く参加してもらおうと、名称を「キャリアフォーラム」に変更し開催しました。

会場には、小中高生や一般、300人以上が集まりました。

-

信州縁起物製作所で正月飾り作りがピーク

箕輪町沢の信州縁起物製作所では、新年を迎えるための正月飾りづくりがピークを迎えています。

6日は従業員6人が作業を行っていました。

こちらは家の玄関に飾るしめ飾りです。

稲わらをなったものに飾りをつけていきました。

作ったしめ飾りは、北は大町市から南は駒ヶ根市までのスーパーに出荷されるほか、製作所でも販売します。

ほかに、棒垂れ作りもしていました。

従業員は協力して、太い縄に細い縄と御幣を取り付けていきました。

正月飾り作りは、9月中旬から始まり、現在ピークを迎えています。

出来上がった飾りに値札を貼り、箱詰め作業も行っていました。

製作所では、供え物を入れる「オヤス」などの飾りづくりも行っています。

作業は12月中旬まで続くということです。

-

もみじ湖で熱気球フライト体験

もみじ湖紅葉祭りが行われている箕輪町の箕輪ダム周辺で、熱気球フライト体験が5日に行われました。

もみじ湖末広広場には、長野県のPRキャラクター、アルクマをモチーフにした熱気球が浮かんでいました。

この日は、箕輪東小学校の5・6年生が招待され、空の上から紅葉を楽しんでいました。

このイベントは、もみじ湖の紅葉を上から見て楽しんでもらおうと、箕輪町観光協会が初めて企画しました。

体験した人は、高さ約20メートルからの景色を楽しんでいました。

フライト体験はきのうときょうの2日間行われ、合わせておよそ300人が体験したということです。

町観光協会では「要望があれば、来年も企画したい」と話していました。

もみじ湖の紅葉は、現在4割から5割ほどが色づいています。

見ごろは今週末、もしくは来週初め頃になりそうです。

132/(金)