-

公立高校後期選抜志願者数

長野県教育委員会は、6日、来年度の公立高校後期選抜志願者数の志望変更締切後の最終集計結果を発表しました。

伊那北高校理数科は、1.5倍、普通科は1.1倍となっています。

それでは上伊那8校の状況をお伝えします。

辰野高校普通科は74人で1.03倍、商業科は6人で0.3倍となっています。

上伊那農業高校です。

生産環境科は26人で1.3倍、園芸科学科は21人で1・05倍、生物科学科は17人で0.85倍、緑地創造科は20人で1.0倍となっています。

高遠高校です。68人で0.94倍となっています。

伊那北高校普通科は220人で1.1倍、理数科は6人で1.5倍となっています。

伊那弥生ヶ丘高校は263人で、1.1倍となっています。

赤穂高校普通科は174人で1.09倍、商業科は45人で1.13倍となっています。

駒ヶ根工業高校です。

3つの学科一括で74人が志願し1.23倍となっています。

続いて、多部・単位制の箕輪進修高校です。

普通I部、II部、あわせて39人が志願していて0.98倍、普通III部は6人で0.16倍、工業I部は19人で0.95倍となっています。

後期選抜試験は12日、合格発表は22日に行われます。 -

震災被災地 心の支援を

東日本大震災から、まる2年がたとうとしています。

箕輪町のみのわふれ愛センターでは3日、東日本大震災を風化させず、被災地支援について改めて考えてみようと、災害ボランティア活動報告会が開かれました。

報告会は、箕輪町社会福祉協議会が、震災から2年が過ぎようとしている今、被災地の現状を知り、支援について考えるきっかけにしてもらおうと企画しました。

この日は、町内から被災地に行き、ボランティア活動をした人達の発表や、これからの支援の在り方について意見を交わしました。

報告では、個人や団体合わせて4組が発表を行いました。

このうち、震災直後から去年11月までに8回東北でボランティア活動を行った今井孝二さんは、「震災直後は、がれきの片付けが主な仕事だったが、今は趣味や話を聞くなど心の支えが必用」と話していました。

町内の休耕田で野菜をつくり、被災地に贈るなどの活動をしている「ふれあいネット箕輪」代表の原豊さんは、仮設住宅が無くなるまで支援を続けていきたいと話しました。

意見交換では、会場から、「社協が中心となり、被災地支援の為の基金を作ってはどうか」、「原発事故の避難で、故郷に帰れない人達の心のケアを、忘れてはいけない」などの意見が出されていました。

この報告会の模様は、10日から伊那ケーブルテレビコミュニティーチャンネルで放送する予定です。 -

町議会開会 29議案提出

箕輪町議会3月定例会が4日開会し町から除雪にかかる費用1,000万円を盛った一般会計補正予算案など29議案が提出されました。

補正予算案では除雪にかかる費用1,000万円と融雪剤購入費用100万円の、合わせて1,100万円が盛られています。

これにより今年度の除雪と融雪剤にかかる費用は合わせて2,200万円となっています。

今定例会には総額89億4千万円の新年度一般会計予算案など29議案が提出されました。

箕輪町議会3月定例会は、18日までの15日間で11日と12日に一般質問18日に、委員長報告と採決が行われ閉会する予定です -

旅立ちの春 上伊那の高校で卒業式

3月に入り卒業式シーズンを迎えました。上伊那のほとんどの高校で2日、卒業式が行われ、3年生が慣れ親しんだ学び舎を後にしました。

伊那市の伊那北高校では、今年度、男子138人、女子136人が卒業を迎え、岩崎靖校長から卒業証書を受け取りました。

岩崎校長は「将来この地で活躍する人、国際人として働く人、みなさんの活躍の場は様々。薫ヶ丘で過ごした日々がみなさんの活躍を後押ししてくれる」と式辞を述べました。

卒業生を代表して小野覚さんは「どんな道へ進んだとしても人とのつながりを大切にし、他人を思いやることが出来る人間になっていきたい」と答辞を述べました。

式の最後には伊那北高校伝統の応援歌「天竜河畔」を、卒業生達が肩を組み歌いました。

去年、16年ぶりにベスト8進出を決めた野球部の一部の生徒は、ユニホーム姿で式が行われた体育館を後にしました。

式の後、3年生の教室では最後のホームルームが行われ、一人一人3年間の思い出を話したり、友達と記念撮影をして別れを惜しんでいました。

ある卒業生は「長いようであっという間。大学で学ぶことを学んで、しっかり就職できるようにがんばりたい」と話していました。

伊那北高校では、卒業生全員が進学を希望しているということです。 -

みのわ健康アカデミー講演会

箕輪町の健康づくり事業「みのわ健康アカデミー」の講演会が町文化センターで25日開かれました。

講演会には受講生など250人が参加しました。

講師はコミュニティデザイナーの山崎亮さんです。

山崎さんは、島根県の離島、海士町で行った地域おこし活動について話しました。

「島留学」というキャッチフレーズで、海士町の高校のPRを行ったことや、お年寄りのところへ出向き話を聞く集落支援員の取り組みを紹介しました。

山崎さんは、「「やりたいこと」と「地域が求めていること」、「できること」が重なるところに「企画」ができる。それらをを増やしていくことによっていろいろな活動ができるようになる」と話していました。

主催した箕輪町は「健康づくりに継続して取り組むためにはコミュニケーションが大切。地域の活動を通じて仲間づくりにつなげていってほしい」と話していました。 -

子育て中の母親と町長が意見交換

箕輪町は、子育て中の母親の意見や要望を聞く「地域子育て協議会 座談会」を26日、文化センターで開きました。

座談会では、町内の13の子育てサークルの代表者と平澤豊満町長が意見を交わしました。

行政と母親との話し合いの場にしようと毎年開かれているもので、今年で3回目です。

参加した母親からは「5歳児検診を新たに設けて欲しい」「年少園児は手がかかる時期なので、クラスに保育士を2人配置してほしい」「町内で交通死亡事故が増えている。子どもだけでなく、母親やお年寄りなど町全体での交通安全教室を開いてほしい」などの要望が出されました。

町によりますと、子育て支援センターの設備の充実や病児病後児保育の定員を増やすなど、これまでの座談会で出された意見が町政に反映されているということです -

女性農業者が料理通じて交流

伊那市内の農業に携わる女性が料理を通じて交流を深める集まりが26日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

交流会には、市内の女性農業者およそ30人が参加し、米粉を使った料理を作りました。

作ったのは、上伊那産の小麦ハナマンテンを使った「餃子」岐阜県の郷土料理「からすみ」などです。

交流会は、地元の農産物の消費拡大と、女性農業者の親睦の場として、伊那市農業振興センターが毎年開いているものです。

仲間同士会話を楽しみながらも、手際よく作業を進めていました。

料理が完成すると、全員で味わいました。

伊那市農業振興センターでは、「農業と産業が結びつく6次産業を進める上で、女性の力はなくてはならない。市の農業振興につなげていきたい」と話していました。 -

交通死亡事故現地診断

2月に入り3件と、交通死亡事故が多発している箕輪町で、死亡事故現場の現地診断が25日行われました。

25日は、3件のうち2件の現地診断が行われました。

このうち9日の事故現場となった三日町の綿半スーパーセンター前の町道の現地診断では伊那警察署、交通安全協会など30人ほどが参加しました。

箕輪町では、9日に綿半スーパーセンター前の町道で車が買い物客をはねる死亡事故が、13日には大出で車がガードレールに衝突し運転手が死亡する事故がありました。

箕輪町は15日に交通死亡事故多発非常事態宣言を発令。

しかし、22日に沢上の春日街道で横断中の男性を車がはねる死亡事故が起きました。

現地診断で、参加者からは、「歩行者が駐車場と道路を隔てる柵を越えてわたらないよう、高くしたらどうか」などといった意見が出されていました。

伊那警察署によりますと、去年の伊那署管内の交通死亡事故は5件6人で、国道や県道で発生していました。

一方今年に入ってからの3件の死亡事故は、すべて箕輪町で起きていて、町道など生活道路で発生しているのが特徴です。

綿半スーパーセンター箕輪店は、3月上旬までに駐車場の看板や支柱にドライバーに注意を促す表示をしていくほか、警備員の配置なども検討していきたいとしています。 -

箕輪町 意識不明の男性死亡

22日、箕輪町沢上の春日街道で、普通乗用車にはねられ、意識不明の重体となっていた男性が、23日死亡しました。箕輪町内での死亡事故は、この事故を含め、2月に入り3件となっています。

伊那警察署の発表によりますと、死亡したのは、箕輪町の自営業・大槻末男さん74歳です。

事故は、22日午後9時40分頃、箕輪町沢上の春日街道を横断していた大槻さんが、辰野から南箕輪方面に向かい走っていた車にはねられたものです。

大槻さんは意識不明の重体となっていましたが、23日午後8時頃、頭部外傷などにより収容先の病院で死亡しました。

町内での死亡事故は2月13日までに2件発生していて、町では15日に死亡事故多発非常事態宣言を発令しています。 -

機織り体験 オリジナルお雛様づくり

地域の身近な伝統技術に親しんでもらおうと、箕輪町郷土博物館は、機織り機で織った布でひな人形を作る催しを24日、開きました。

体験会は、展示品を鑑賞してもらうだけでなく、実際に道具を使い体験する事で地域の伝統技術を理解してもらおうと、毎年開かれています。

この日は、町内を中心に12人が参加しました。

参加者は、博物館が製作した簡易機織り機で、縦糸に木綿糸、横糸に毛糸を使って、ひな人形の着物を織りました。

参加者らは職員から指導を受けながら、縦糸に横糸を左右から繰り返し通して、丁寧に織り上げていました。

人形は職員が事前に用意した淡い色を塗ったキッチンペーパー数枚を胴体にみたてた綿棒に重ねた物で、その上に参加者が織った色鮮やかな布を着せていました。 -

東日本大震災から2年 災害ボランティア活動写真展

東日本大震災から間もなく、2年となります。

箕輪町社会福祉協議会は、震災の被害や被災者の事を忘れないようにしようと、23日から、みのわふれ愛センターで災害ボランティア活動写真展を開催します。

22日は、写真展に向け、社協の職員や継続的にボランティア活動をしている人たちが準備をしていました。

今回展示されるのは、箕輪町で東日本大震災の被災地支援をしている個人や団体の写真、およそ90枚です。

写真は、震災の発生直後に、津波などの被害にあった街の様子や、去年の夏に仮設住宅で地元の人達と交流をしている様子など、震災から2年間の被災地や被災者、ボランティア活動の様子を写したものです。

企画した、箕輪町社会福祉協会では、「震災を忘れることなく、継続的な支援について考えるきっかけにしてもらえれば」と話していました。

この写真展は、23日から3月3日までみのわふれ愛センターで、3月4日から11日まで文化センターで開かれる計画です。

また、3月3日の午後2時からみのわふれ愛センターで、写真展の関連企画として、東日本大震災災害ボランティア活動報告会が開かれる事になっています。 -

災害想定 水道事業者と市が給水訓練

上伊那地域に大型の地震が発生し断水したとの想定で20日、伊那市水道事業協同組合と伊那市は合同で災害応急給水訓練を行いました。

訓練では、伊那市から給水の要請を受けた水道事業者が指定された配水池に集まりました。

これは、平成18年度に締結された「災害時における応急対策に関する協定」にもとづき行われたものです。

組合に加盟している市内の水道事業社29社が市内6か所の配水池などに集まり給水タンクに水を補給していました。

しかし、配水池の敷地内には、雪が積っていたため、タンクを門の外に運び出し、ホースを延長しタンクに水を入れていました。

タンクに水を積んだ車は、給水場所として指定された、市役所や支所の駐車場に集まりヤカンなどの容器に水を移しかえていました。

伊那市によりますと、長谷で行われた訓練では、積雪の為車が配水池にたどり着けず、近くの消火栓からタンクに水を給水したという事です。

市と組合では、あらゆる事態を想定し訓練を行い、災害に備えていきたいとしています -

一般会計近年最大規模 89億4千万円

箕輪町は、ここ10年で最大規模となる、総額89億4千万円の平成25年度一般会計当初予算案を20日、発表しました。

箕輪町の平成25年の一般会計当初予算案は、総額89億4千万円で、今年度の当初予算と比べ7億9千万円、率にして10%あまりの増となっています。

歳入では、町税を32億8千万円と見込んでいて今年度と比べ1億1千万円、率にして3.7%の増となっています。

このうち法人町民税は町内企業の状況を踏まえ、15%、3千万円増の2億5千万円。

地方交付税は、今年度予算の決算見込や、国の財政計画の状況から7千万円、4%増の18億円となっています。

一方歳出では、東箕輪の3つの保育園の統合に伴う、新たな保育園の建設に5億6千万円。

医療費の無料化をこれまでの満15歳から満18歳までに拡大する事業に、4千7百万円。

学力の向上を目指し、中学校で放課後に学習指導を行う、スタディーサポートに150万円。

妊婦の歯科検診を実施する事業に59万円などとなっています。

箕輪町の平成25年度当初予算案は3月の定例町議会に提出されます。 -

伊那松島駅有人化へ

箕輪町は、JR東海が4月1日から無人化する飯田線の伊那松島駅について、町負担で駅員を配置する方針を決め、19日JR側に有人化することを伝えました。

19日は、箕輪町役場で公共交通会議が開かれ町側からこれまでの経緯などが委員に説明され了承されました。

去年11月にJR側から伊那松島駅を無人化する方針が示され、平澤豊満町長は今年1月の臨時議会で町独自で人を配置する有人化の方向で進めたいとの考えを示しました。

町では、駅の職員を365日配置し、4人程度でローテーションしていきたい考えで現在、町内外のJROBに打診しているということです。

切符についてはこれまで通り定期券や特急券などすべての切符を買えるようにするとしています。

19日の会議では他に、駅の利活用について検討する組織を今年度中に立ち上げることを確認しました。

委員は、商工会や学校関係者、役場職員などで構成し、駅舎や周辺の活性化などについて検討していくとしています。

町は19日、JR側に伊那松島駅を有人化することを電話で伝えたということです。 -

西駒遭難の遺族・偲岳会 8月に記念事業

大正2年、1913年に駒ヶ岳登山で発生した中箕輪尋常高等小学校の集団遭難の遺族らで作る偲岳会は、100周年にあたる今年8月に、記念事業を行います。

13日夜は箕輪町内の飲食店で、2回目の100周年実行委員会が開かれ、偲岳会のメンバーなど9人が集まりました。

駒ヶ岳遭難は、大正2年、1913年の8月に、中箕輪尋常高等小学校の修学旅行で駒ケ岳に登山した生徒・教師合わせて37人が、山の上で暴風雨にあい、11人が犠牲になったものです。

今年8月に、遭難から100年を迎えることから、遺族らで作る偲岳会は、記念事業を企画しています。

記念事業は、8月25日に予定していて、慰霊祭のほか、記念講演会などを予定しています。

講師は、駒ヶ岳遭難を題材に小説「聖職の碑」を書いた新田次郎さんの息子で・お茶の水女子大学名誉教授の藤原正彦さんを予定しています。

また、偲岳会のこれまでの活動をまとめた記念誌も作成する予定です。 -

箕輪町木下で天神様祭

箕輪町木下で、17日、天神様の祭りが行われ、小中学生がこの1年の学業成就を祈りました。

朝9時、木下区に住む小中学生が、上の段常会にある天神様の社に集まってきました。

木下区青少年健全育成会では、毎年、地域の子供たちの学業成就と健康を願って天神様の祭りを行っています。

天神様は、菅原道真を学問の神様として祭ったもので、命日の2月25日を中心に全国的に祭りが行われています。

この日は、中学生と小学生の代表が玉ぐしを奉納し、参列した子供たちは全員で頭をさげて学業の成就を祈っていました。

青少年健全育成会の木下實会長は、「この一年、健康に過ごし勉強も頑張って、地域の子供たちに健やかに育ってほしい」と話していました。 -

寒さの中にも春の足音・・・

2月も半ばを過ぎ、雪深い中にも徐々に春の足音が近づいています。

天竜川水系では渓流釣りが解禁となり、待ちわびた釣り人達が川に釣り糸を垂らしていました。

小沢川には県内外から釣り客が訪れ、久しぶりの感触を楽しんでいました。

しかし、前日の雪の影響で川の水温が下がったためか、魚の動きが鈍り、釣果は今ひとつのようでした。

釣りをしていた南箕輪村の男性は「まったく釣れなかったが、待ちに待った解禁。」 -

洋らんの花を咲かせる会 らん展

箕輪町富田のガーデン和らぎでは、洋らんが満開になっていて、一足早い春を感じさせます。

らんの展示会は、中南信の愛好家でつくる洋らんの花を咲かせる会親睦会が開いたものです。

会場には会員が育てた230点が並び、中には会独自で交配して生み出した品種もあります。

展示会は、箕輪町のガーデン和らぎで明日まで開かれています。 -

相次ぐ交通死亡事故

ここ5日間で2件の交通死亡事故が起きた箕輪町は、15日交通死亡事故多発非常事態宣言を発令し、26日まで緊急対策を実施します。

箕輪町では、9日に買い物客が車にはねられる死亡事故が、13日には、ガードレールに衝突し運転手が死亡する事故が相次いで発生しました。

箕輪町は、事態を重く受け止め、今日非常事態宣言を発令したものです。

26日まで行う緊急対策は、大型店や交通の要所などでの啓発活動や事故現場の現地診断などを予定しています。

15日は、非常事態宣言をうけ伊那警察署で安全協会との連携した緊急対策についての検討会が開かれました。

伊那署は、「対策としては、取り締まり・広報・啓発以外ない。昼夜問わずドライバーに緊張感を与える必要がある」として、26日まで箕輪町で取り締まりを強化する考えを示しました。

一方、伊那交通安全協会は、「箕輪だけでなく広域的に取り組まなければならない」として、期間中の街頭啓発活動や高齢者に向けた広報活動を重点的に取り組むことを確認しました。

県内の交通事故死者は、今年に入って6人で、そのうち2人が箕輪町での死者となっています。 -

経営者らが地域再生学ぶ

箕輪地区しんきん経営者の会の講演会が8日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれました。

講演会は、アルプス中央信用金庫箕輪支店といほく支店の取引先の企業や商店主らを対象に毎年開かれているもので、会場にはおよそ100人が集まりました。

この日は、佐久市岩村田本町商店街振興組合の阿部眞一理事長が講演しました。

岩村田本町商店街は、大型店の近隣への出店で、一時はシャッター通りになりました。

しかし、商店主らが空き店舗を活用した取り組みなどで、活気ある商店街に立て直したといいます。

阿部さんは「商店主が講師を務める料理教室を開くなど、商店街に足を運んでもらえるシステムづくりをした」と話していました。

また、空き店舗内を6つのスペースに分け、賃貸料を1万5千円ほどに分割して貸出したところ、44人の若者から応募があったと話し「若手の育成は商店街の活性化につながる。若手が活躍できる環境づくりも重要なこと」と説明しました。

阿部さんは「描けない夢は実現しない。まずはどんな店にしたいのか、どんな商店街にしたいのかを考えてみることが大切」と話していました。 -

箕輪町長・副町長の給料10%減額を答申

箕輪町特別職報酬等審議会は6日、平成25年度の町長と副町長の給料について、今年度と同様の10%減額とする答申をしました。

6日は審議会の黒田重行会長が平澤豊満町長に答申しました。

町長と副町長の給料は、平成21年度から今年度まで4年連続、10%減額しています。

審議会では、去年12月の衆議院選挙による政権交替により、円安や株価上昇など景気の回復の兆しがみられますが、引き続き不安定な経済状況が続いていくと予想されることから、状況を打開し改革の先頭に立つ町のリーダーとして、引き続き抑制措置を継続することを答申しました。

適用されれば、町長の給料月額は74万7千円、副町長は60万3千円、合わせて年間およそ280万円抑制されます。

また付記事項として、農業委員の報酬について、権限移譲により、委員の任務が増えていることから、考慮する必要があるとしています。

平澤町長は、「内容を十分尊重したい」と話しました。 -

箕輪北小学校 琴教室

箕輪町の箕輪北小学校で4日琴教室が開かれ、児童が日本の伝統音楽を体験しました。

4日は箕輪北小の3年3組の児童が演奏を体験しました。

琴教室は音楽の授業の一環で、児童に日本の伝統音楽を体験してもらおうと開かれているもので、今年で3回目です。

指導にあたったのは、伊那市などで指導や演奏活動を行っている4人です。

このうち気賀沢美香さんは「姿勢を良くして、絃をはじくのではなく押すように弾くとよい」などと指導していました。

3年生は去年も体験していて、指導に合わせてゆっくりと「さくらさくら」を弾いていました。

教室は明後日までの3日間開かれ、全てのクラスが琴の演奏を体験するということです。 -

「ベルサイユのばら」作者池田さん講演会

こころの健康づくり講演会が2日箕輪町文化センターで開かれ、漫画「ベルサイユのばら」の作者、池田理代子さんが「命の大切さ、生きる苦労と喜び」と題して講演しました。

こころの健康づくり講演会は、箕輪町がセーフコミュニティのまちづくりの一環として自殺予防をテーマに開いたもので、300人ほどが訪れました。

池田さんは講演の中で、自身が更年期障害で鬱になった経験から、「自分が今どんな状態になっているか客観的に考えることが大事。そのために鬱や更年期障害への知識を持ってほしい」と話していました。

箕輪町によりますと、箕輪町での自殺者は平成22年が6人、平成23年が7人、平成24年が2人でした。 -

「東日本大震災を忘れない」パネル展

東日本大震災を忘れないをテーマにしたパネル展が、箕輪町文化センターで開かれています。

展示会は、国土交通省天竜川上流河川事務所が開いているもので、3.11に向けて、箕輪町を皮切りに15市町村で巡回します。

会場には21点のパネルが展示されています。

パネルを製作したのは、国土交通省東北地方整備局で、被災状況や復旧に向けた取り組みを紹介しています。

東北地方整備局のヘリコプターは、地震発生から37分後には飛び立ち、被災状況を伝えた事や、ポンプ車を投入し、仙台空港の一部復旧を行ったことなどを伝えています。

訪れた男性は、「娘夫婦が仙台にいて、お陰様で無事だったが当初は連絡が取れず本当に心配した。2年たって忘れかけている人もいると思うが、ずっと覚えておかなくてはいけないと思う」と話していました。

箕輪町文化センターでの展示は2月5日まで開かれています。 -

みのわ祭り実行委員長に唐澤修一さん

みのわ祭りの企画や運営を行う、みのわ祭り実行委員会の会合が昨夜箕輪町で開かれました。

実行委員長は、唐澤修一さんの再任が決まりました。

28日は、伊那プリンスホテルで2回目の実行委員会が開かれました。

唐澤さんは平成20年のみのわ祭りから実行委員長を務めています。

1月15日に開かれた選考委員会で選出され、昨日の委員会で了承されました。

29日開かれた委員会では他に、区民や各団体の意見や要望などを聞く協議会を新たに設置する案が示されました。

協議会設置の案については来月15日に開かれる実行委員会で決定することになっています。 -

交通事故撲滅願う祈願祭

箕輪町交通安全祈願祭が27日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれ、関係者が交通事故撲滅を願いました。

会場には箕輪町交通安全協会や町関係者などおよそ100人が集まりました。

町安協の唐澤利夫さんは、「安全教育や飲酒運転防止の啓発など活動に終わりはない。さらに気持ちを引き締め事故撲滅に取り組みたい。」と誓いの言葉を述べました。

箕輪町内では去年、死亡事故がなかったということで、町安協では「今年も死亡事故がおきないよう祈ります。」と話していました。 -

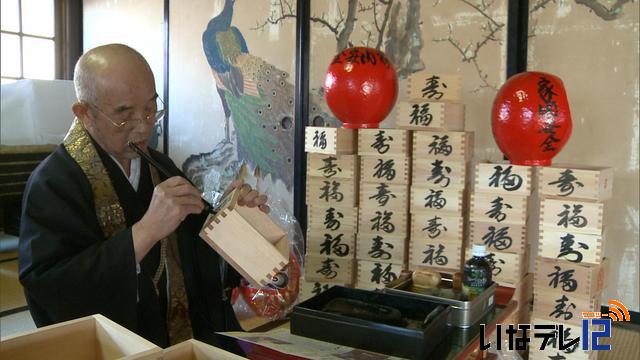

幸せ願い 福升づくり

箕輪町北小河内の無量寺で28日、2月3日の節分で使う福ます作りが行われました。

28日は、中川弘道住職が節分の豆まきで使う升に福と寿の文字を墨で書いていました。

また豆まきでは景品のクジもあり特等は住職が家内安全と書いたダルマが当たります。

無量寺の節分は本堂前で行われることになっていて、護摩祈祷は午後3時から豆まきは4時からとなっています。 -

下駄スケート体験会 開催

昭和30年代頃まで使われていた、下駄スケートの体験会が27日、箕輪町の上古田スケート場で開かれました。

体験会は、かつての冬の代表的な遊び「下駄スケート」で実際に滑ってもらおうと、箕輪町郷土博物館が企画しました。

この日は、博物館が所蔵する、下駄スケート11足を無料で貸し出し、子供たちが氷の感触を楽しんでいました。

博物館によりますと、下駄スケートは、明治時代に諏訪地方の飾り職人が、外国製のスケートを参考にして作ったのが始まりと言う事です。

下駄スケートの登場により、冬の遊びとしてスケートが広まり、昭和30年代まで使われたという事です。

博物館のスタッフや地元の人が講師を務め、履き方や滑り方のコツを子供たちに教えていました。

箕輪町郷土博物館では、希望があれば、下駄スケートの貸し出ていて、「興味ある人は体験してもらいたい」と話していました。 -

平澤町長「JR伊那松島駅は箕輪の顔」

箕輪町の平澤豊満町長は、JR東海が4月1日から無人化する飯田線の伊那松島駅について、「伊那松島は町の顔」とした上で、「町独自で人を配置する有人化の方向で準備を進めたい」との考え方を25日議会に示しました。

平澤町長は、無人化か有人にするかのJR東海への回答期限となっている2月中旬までに議会や商工会、区長会にはかりながら有人駅としての方向づけをしていきたいとしました。

その上で駅に配置する人については、経験者が望ましいとするJR側の意向を受け、OBも視野に人選する考えを示しました。

平澤町長は、駅舎は単なる発券業務だけでなく、駐車スペースも含めこれまで以上に存在感のある場所として存続させていく意向も示しました。 -

箕輪町の議長に下原氏

箕輪町議会の新しい議長に町議2期目で副議長だった下原甲子人さん72歳が選ばれました。

今回の議長選挙は、前議長の藤田英文さんが体調不良により議長を辞職したいとする届出を受け申し合わせ任期の2年を待たず行われました。

これまで副議長だった下原さん以外に立候補者はなく、指名推薦により下原さんが当選しました。

松島に住む自営業の下原さんは、72歳で町議は2期目です。

任期は、今日から平成27年4月29日までの2年3か月となります。

副議長には、同じく2期目で長岡の武村俊身さん71歳が選ばれました。

267/(土)