-

町議会臨時会 物価高騰による支援金給付

箕輪町議会臨時会が18日に役場で開かれ、物価高騰による低所得世帯への支援金給付など、およそ2,500万円を追加する一般会計補正予算案が可決されました。

県の事業として支援金が給付されるのは、国が行う支援の対象外となっている、住民税所得割非課税世帯と、物価高騰の影響を受け、住民税所得割非課税世帯と同様の事情にある家庭です。

価格高騰特別対策支援金事業では、対象の家庭に、1世帯あたり2万円を給付します。

町内850世帯を見込んでいて、事業費はおよそ2,000万円です。

ほかに、子育て世帯生活支援特別給付金事業では、対象の世帯のうち、今年度18歳になる人、今年度20歳までの障がいのある人がいる世帯を対象に、1人当たり3万円を給付します。

町内130人を見込んでいて、事業費は、485万円です。

この日提出されたこれら一般会計補正予算案は可決されました。

-

箕輪町接骨師会が保育園に絵本贈る

公益社団法人長野県柔道整復師会会員の箕輪町接骨師会は3日に町内7つの保育園に絵本を贈りました。

3日は、箕輪町接骨師会の会員など4人が町役場を訪れ白鳥政徳町長に絵本を手渡しました。

贈った絵本は、死んでしまった猫がお盆に飼い主と再会を果たす物語「ただいまねこ」です。

作者のミヤザーナツさんは箕輪町接骨師会と親交のある医師の妹だということです。

会では「長年、接骨院や整骨院を開業してきて、何か町に恩返しができないかと考え、今回贈ることにしました」と話していました。

絵本は町内7つの保育園に1冊ずつ贈られました。 -

みのわこどもフェスタ

体験型のワークショップや出店などが並ぶみのわこどもフェスタが箕輪町で16日開かれ、親子連れで賑わいました。

16日は、箕輪町文化センターと地域交流センターを会場に開かれました。

こどもフェスタは、子どもたちに体験を通じて楽しんでもらおうと町内の母親や保育士などでつくる実行委員会が開いたものです。

新型コロナの影響で4年振りの開催となりました。

会場には、スタンプラリーやロボットを使ったプログラミング教室など様々な体験コーナーが設けられました。

このうち薪割り体験では、専用の道具を使って子どもたちがハンマーで叩いて割っていました。

また、小学生の子どもたちがスタッフを務めるこども縁日が企画され、射的やスーパーボールすくいなどが行われ人気を集めていました。

会場の外ではキッチンカーなどが並び焼きそばやフランクフルトなどが販売されました。

実行委員会によりますと、こどもフェスタにはおよそ800人が訪れたということです。 -

㈱キタキンが箕輪中学校に楽器を寄贈

箕輪町で金属材料の加工・販売をしている株式会社キタキンは、箕輪中学校に金管楽器のユーフォニアムを13日に贈りました。

今回は金管楽器のユーフォニアムが贈られました。

この日は、株式会社キタキンの北田信明社長が箕輪中学校を訪れ、赤羽隆校長に目録を手渡しました。

株式会社キタキンは、八十二銀行の地方創生SDGs応援私募債を発行しました。

この私募債は引受手数料の一部が割引されていて、その割引分で物品を寄贈するものです。

きょうは贈られたユーフォニアムを使って、箕輪中学校吹奏楽部が演奏を披露しました。

北田社長は自身も楽器演奏を趣味としていることから地元の学校に今回寄付をしました。

箕輪中吹奏楽部は、23日に3年生の最後の大会となるコンクールが控えています。

赤羽校長は「大変ありがたく思っています。生徒には心も音も磨いていってほしい。」と話していました。

-

みのわ芸術文化協会 芸術・文化のつどい

箕輪町の芸術文化団体などが発表を行う「芸術・文化のつどい」が、松島コミュニティセンターで2日に開かれました。

この日は、町内で活動している9つの団体などが、舞踊や詩吟などを発表しました。

このうち、日舞 菊華の会では会員2人が踊りを披露しました。

ほかに、町民を中心に募集した短歌の入賞作品を、箕輪吟詠会の会員が詠みあげました。

この発表会は、町内で活動する芸術文化団体の交流の場として、みのわ芸術文化協会が開いていて、今回で11回目となりました。

協会では「季節ごとに展覧会や作品を紹介し、1年を通して様々な場所で発表をしていきたい」と話していました。

-

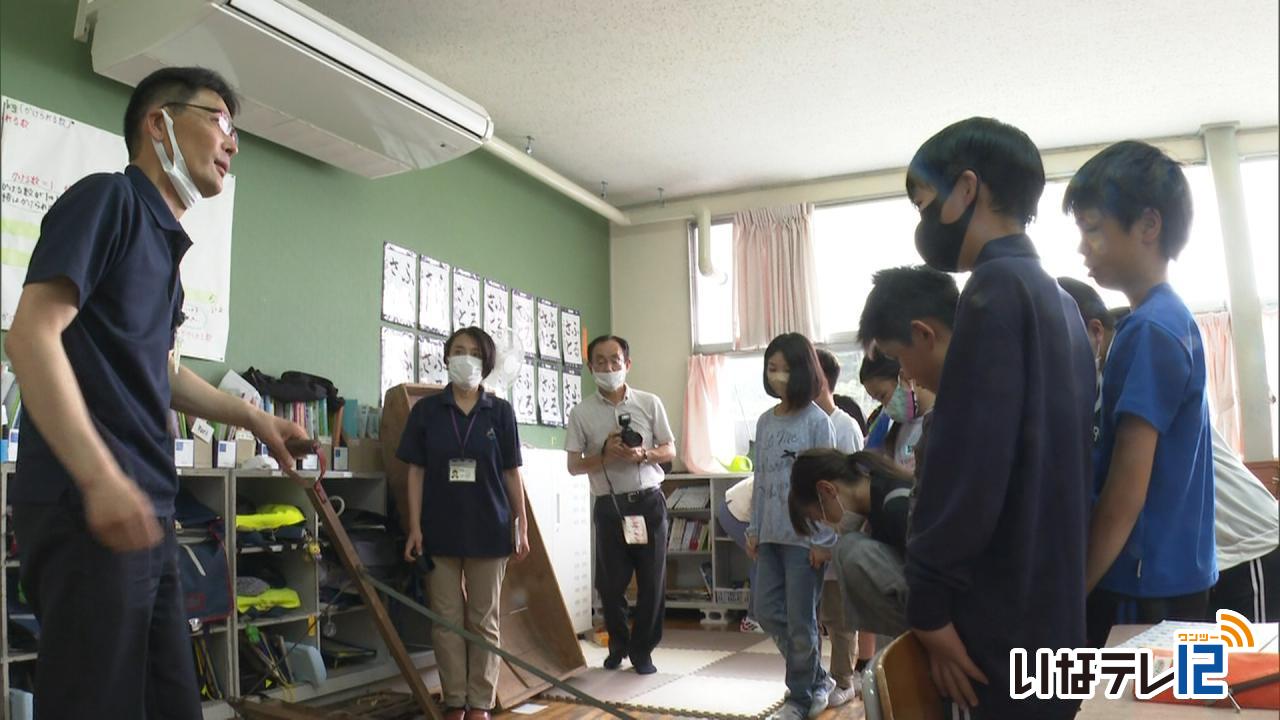

箕輪町総合教育会議 箕輪南小を視察

箕輪町総合教育会議の委員が13日に箕輪南小学校の授業を視察しました。

この日は教育会議の委員を務める白鳥政徳町長や教育委員が、6年生の太鼓の演奏や各学年の授業を視察しました。

4年生は箕輪町内の施設についてタブレットで調べながら模造紙にまとめていました。

箕輪町総合教育会議は町と教育委員会が教育大網に基づいて子どもたちの地域への愛着と誇りを育てる教育を推進しています。

授業後の会議で委員長を務める白鳥町長は「箕輪のいいところを聞かれて、何がいいのか具体的に紹介できる子どもに育ってほしい」と話しました。

視察は学校現場での様子を確認しようと年に2回開かれています。

-

永坂さん ボートで世界大会出場

箕輪町在住で下諏訪町の下諏訪向陽高校3年生の永坂日鼓さんは、8月にフランスのパリで開かれる世界ボートジュニア選手権大会に出場します。

12日は、永坂さんのほか校長と監督の3人が長野県庁を訪れ内堀繁利教育長に世界大会出場のあいさつをしました。

永坂さんはことし3月に静岡県で開かれた全国高校選抜ボート大会の、一人で2,000メートルを漕ぐ男子シングルスカルの部で優勝しました。

全国大会で優勝した永坂さんは日本代表候補となり、合宿や強化レースで結果を出して日本代表となりました。

永坂さんは「自分にとっては初めての国際大会なので想像もつかないようなレースになると思うが、全力を出し切ってファイナルを目指したい」と抱負を述べていました。

世界ボートジュニア選手権大会は8月2日にフランスパリで開かれます。

-

上伊那網の目平和大行進

核兵器の廃絶や反戦・平和を願う「上伊那網の目平和大行進」が7日と8日に行われました。

8日は、箕輪町から岡谷市のJR川岸駅までを目指すルートにおよそ20人が参加しました。

上伊那網の目平和大行進は、原水爆禁止上伊那地域協議会や県教職員組合上伊那支部などでつくる実行委員会が核兵器の廃絶や反戦、平和を願い、毎年行っているものです。

実行委員会では、「市民の平和の願いをこの行進で届けたい」と話していました。

網の目平和大行進は全国で行われていて、8月4日に広島県、5日に長崎県でゴールを迎えます。

-

木ノ下駅前UTパレットで「つながる縁日」

JR木ノ下駅前の空き家を活用した若者の居場所「UTパレット」で、つながる縁日と題したイベントが8日の夜に行われました。

イベントは、高校生や専門学校生、大学生などが集まり運営しています。

来場者はUT内で使える通貨を購入して、駄菓子と交換したり、手作りゲームで遊ぶことができます。

また、地元の飲食店などの協力を得て、おやきやパン、卵などを販売しました。

建物の外では、メダカすくいも行われ、子どもたちが素早く逃げるメダカをポイですくっていました。

UTはアンダー ザ ツリーの略で、木ノ下駅から名付けました。

今回は、伊那西高校の文化祭で展示されたアニメの模型などが飾られ、家族連れが写真撮影したりしていました。

また、手作りの魚釣りゲームでは子どもたちが夢中になって魚を釣っていました。

この若者の居場所は、一般社団法人「こどものみらい舎」が運営しています。

若者たちが主体的に考え、行動していく場所として、活用されています。

UTでは現在、大学生との交流やTPOを学ぶなど若者が主体のプロジェクトが進められています。

イベントは、随時企画されるということです。

-

箕輪南宮神社で鹿頭奉納神事

箕輪町木下の箕輪南宮神社で雨乞いの鹿頭奉納神事が9日に行われました。

鹿頭行列は、およそ460年前の大干ばつの時に雨乞いで雨が降ったことに感謝し、鹿を神様に献上したことが始まりとされていて、町の無形文化財に指定されています。

9日は、子どもたち24人が鹿頭をかぶり、太鼓やほら貝にあわせて境内を3周しました。

新型コロナの影響で子どもたちが参加するのは4年ぶりだということです。

名前に「福・大・富」が付く伊那市、箕輪町、南箕輪村の地区が担当し、天竜川より東側の福島と福与の2区、西側の大泉、大泉新田、大萱、富田の4区が交代で行っています。

今年は西側の大泉、大泉新田、大萱、富田が担当しました。

2024年は、東側の福島と福与が担当します。

-

信州球児の夏 開幕

甲子園出場をかけた、夏の全国高校野球長野大会が8日に開幕しました。

前回優勝校の佐久長聖高校を先頭に、85校72チームの選手たちが入場行進をしました。

上伊那のチームの試合日程です。

辰野高校です。

11日の正午からセキスイハイム松本スタジアムで松本深志高校と対戦します。

上伊那農業高校です。

10日の午前9時からしんきん諏訪湖スタジアムで飯山高校と対戦します。

高遠高校です。

12日の午前9時30分からしんきん諏訪湖スタジアムで長野俊英高校と対戦します。

伊那北高校です。

9日の午後2時からしんきん諏訪湖スタジアムで地球環境高校と対戦します。

伊那弥生ケ丘高校です。

9日の午後2時から県営上田野球場で上田西高校と対戦します。

赤穂高校です。

11日の午前9時30分からしんきん諏訪湖スタジアムで蓼科・軽井沢・野沢南・小海連合と対戦します。

駒ヶ根工業高校です。

11日午前9時30分から県営上田野球場で岩村田高校と対戦します。

茅野・岡谷東・箕輪進修連合です。

9日の午後2時から長野オリンピックスタジアムで長野日大と対戦します。

今年の開会式は4年ぶりに選手全員が参加し、開会式が行われました。

伊那ケーブルテレビでは高校野球期間中、県内4球場の試合すべてを放送します。

チャンネル番号は、121chがしんきん諏訪湖スタジアム、122chが県営上田野球場、J501が長野オリンピックスタジアム、J507がセキスイハイム松本スタジアムです。

あすは上伊那勢の3試合が予定されています。

-

宮坂組 南箕輪村・箕輪町にそれぞれ100万寄付

建設業・運送事業・警備事業の南箕輪村に本社をおく株式会社宮坂組は南箕輪村と箕輪町にそれぞれ100万円を6月27日寄付しました。

今日は株式会社宮坂組の宮坂義広社長が南箕輪村役場を訪れ、藤城栄文村長に寄付金100万円を手渡しました。

株式会社宮坂組では新型コロナウイルスが始まった2020年から毎年本社のある南箕輪村と支店のある箕輪町に寄付をしていて、今年で4回目です。

宮坂社長は日ごろから工事でお世話になっている地域の役に立ちたい。困っている人に使ってもらいたいと話しました。 -

箕輪西小学校4年生 町内の水道施設を見学

箕輪町の箕輪西小学校の4年生13人は水道週間に合わせて町内の水道施設の見学を6月22日に行いました。施設見学は水の流れに沿って箕輪ダム、箕輪浄水場、下水道処理施設の順に見学しました。

箕輪町の箕輪西小学校の4年生13人は水道週間に合わせて町内の水道施設の見学を6月22日に行いました。施設見学は水の流れに沿って箕輪ダム、箕輪浄水場、下水道処理施設の順に見学しました。

箕輪ダムでは総貯水量が950万立方メートルあり、伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村、宮田村の水道用水として活用されていることを学んでいました。

箕輪浄水場では施設見学やろ過実験をしました。ろ過実験では汚れに見立てチョークの粉を溶かした水が、ろ過することで透明になる様子を見ました。

下水道処理施設の箕輪浄水苑では水中の微生物を顕微鏡で観察しました。

水道施設の見学は6月1日から7日の水道週間にあわせて行われていて箕輪町内の小学4年生が順次見学する予定です。

-

劇団歩 本番に向け練習に熱

箕輪町文化センター付属劇団歩は、8日と9日の第15回定期公演に向け、稽古に熱が入っています。

2日は文化センターで稽古を行っていました。

今回上演する演目は「楽屋 流れ去るものはやがてなつかしき」です。

生きている女優や亡霊となった女優が出入りする楽屋を舞台に、彼女たちの心の内を浮き彫りにしていく物語で、歩で上演するのは3回目です。

歩では公演に向け1か月ほど前からは週に5~6回、休日や仕事が終わった夜に集まり稽古を重ねてきました。

定期公演には箕輪町や伊那市を中心に上伊那の6人が出演します。

演出を務めるのは、飯島岱さん78歳です。

去年病気で倒れ、演劇に携われない時期もあったということで、今回演出できる喜びがあると話します。

劇団歩の第15回定期公演「楽屋」は8日と9日に箕輪町文化センターで開かれます。

チケットは大人1,500円、高校生以下1,000円です。

-

中曽根のカモシカ 救出されず

箕輪町中曽根の樅の木川で、2日に発見されたカモシカは、4日も救出されませんでした。

4日カモシカの幼獣が発見されたのは、3日の場所から800メートルほど下流です。

親とみられる成獣は、幼獣より下流で朝一度発見されたものの、見失ってしまったということです。

カモシカは、2日の朝に住民から発見の情報がよせられ、4日で3日目となります。

幼獣は、時折植物を食べていました。

午後4時半現在親とみられる成獣は見つかっていないということで、町では今後の対応を検討するとしています。

-

新会長に釜屋美春さん

箕輪町観光協会の総会が30日箕輪町文化センターで開かれ新しい会長に前の副会長の釜屋美春さんが選任されました。

任期満了に伴う役員改選で前の副会長の釜屋さんが新しい会長に選任されました。

釜屋さんは「若者や女性の意見を取り入れるとともに町内事業者が観光行政に参加してもらえるようにしていきたい。」とあいさつしました。

これまで3期6年間会長を務めた唐澤荘介さんは顧問に就任しました。

総会ではほかに今年度の事業計画が示され、もみじ湖紅葉祭りの来場者にアンケートを実施し満足度や経済効果を調査するほか、フォトコンテストの作品を使った、オリジナルカレンダーの制作・販売を行うことなどが承認されました。

-

箕輪町ゼロカーボンシティ宣言1周年 森永卓郎さん講演会

2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す箕輪町は、経済アナリストの森永卓郎さんの講演会を、町文化センターで2日に開きました。

講演会では、多くのメディアに出演している経済アナリストの森永卓郎さんが「人と地球を守る経済と社会の仕組みとは」をテーマに話をしました。

森永さんは、アメリカでは富裕層が一般市民に比べ膨大なエネルギーを消費しているとし、「経済格差が増えるほど温室効果ガスの排出量が増える」と話しました。

先が見通せない経済状況の中で、地球環境に優しく暮らすために、電力や食料の地産地消を勧めていました。

森永さん自身も、自宅に太陽光パネルを設置し、農業も始めたということで、「自分も地球も幸せになる暮らし方を探してほしい」と呼びかけました。

この講演会は、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す箕輪町の「ゼロカーボンシティ宣言」の1周年を記念して開かれたものです。

会場には、町内外から350人が集まり、森永さんの話に耳を傾けました。

-

箕輪町中曽根でカモシカの親子2頭が川で立ち往生

箕輪町中曽根を流れる樅の木川で、カモシカの親子2頭が立ち往生しているのを近くの住民が発見しました。

現場では、カモシカ救出のための対応に追われていました。

カモシカが見つかったのは、箕輪町中曽根の樅の木川です。

親子とみられる成獣と幼獣の2頭のカモシカが迷い込んでいます。

樅の木川は、河川の両側がコンクリート護岸で、迷い込んだ地点には落差工が設置されています。

2日の朝、現場近くの住民から「川にカモシカがいる」との情報が町に寄せられたということです。

1日経った3日も、同じ場所にいました。

カモシカは、県の特別天然記念物に指定されています。

人が近づくと親鹿は子どもを守ろうと襲い掛かってくる可能性があるため、川に入っての救出やロープで引っ張り上げることができないということです。

現場では、町の職員と建設業者がどのようにして助け出すか話し合っていました。

正午頃、救出作業が始まりました。

1立方メートルの大きさの土のうを用意し、重機を使って川に積み上げていきます。

階段状に重ねて、3mほどの高さにしました。

土のうには、鹿が近づきやすいように木のチップが詰められていて、川に流れても害はないということです。

町では、「カモシカは直接人に危害を加えることはほとんどないものの、幼獣と一緒のため強い警戒心を持っています。見かけても近づかず静かに見守って欲しい」と話していました。 -

最高気温33.4度 今季1番の暑さ

伊那地域の3日の最高気温は33.4度と、2日連続の真夏日となりました。

伊那地域は、午後1時34分に最高気温33.4度を記録し、今季1番の暑さとなりました。

上伊那広域消防本部によりますと、午後4時現在伊那市で30代の女性が、熱中症とみられる症状で病院に搬送されたということです。

症状の程度は、軽症だということです。

箕輪町三日町のかまくらざわでは、蓮の花が咲き始め、涼し気な雰囲気を醸し出していました。

-

箕輪町日輪寺 アジサイ見ごろ

箕輪町南小河内の日輪寺のアジサイが見ごろを迎えています。

日輪寺にはおよそ100株のアジサイが植えられています。

このアジサイは除草剤や殺虫剤、肥料を使わずに地域住民らが協力して育てているということです。

アジサイは来月中旬まで楽しめるということです。

-

箕輪東小でICT教育研究会

箕輪町の箕輪東小学校で、パソコンやタブレット端末を活用した授業の研究会が29日に開かれました。

この日は、町内の小中学校の教職員およそ20人が、3年生の社会科の授業を見学しました。

児童たちは、授業で散策した長岡区の畑や川の位置などを、パソコンの地図アプリを見ながら確認していました。

教職員らは、授業の様子をタブレットで撮影しながら見学しました。

箕輪町は、2014年からデジタル機器を活用したICT教育に取り組んでいて、小中学校の児童生徒に1人1台パソコンを整備するほか、各教室に電子黒板やスクリーンを設置し、授業を行っています。

この研究会は、12月に予定されている、町のICT教育DXセミナーの事前学習として開かれました。

研究会は、セミナーまでにあと2回予定されていて、デジタル機器の継続的な活用を進めていくということです。

町教育委員会では、「多くの事例を見学し、参考にすることで、さらに進んだICT教育ができる環境を整えていきたい」としています。

-

箕輪南小5年生 昔の米作り学ぶ

昔の米作りについて学ぶ講座が28日に箕輪町の箕輪南小学校で開かれました。

箕輪南小学校では、毎年5年生が総合学習の時間で米を育てています。

講座では、箕輪町郷土博物館の柴秀毅副館長が昭和初期まで使われていた道具を紹介しました。

手押し稲刈り機は、カマと違いかがまずに稲を刈ることが出来る事から「体の負担を軽くすることができた」と説明していました。

また、「昔の米作りには木の新芽や花のレンゲ、石灰などを肥料にしていた」と話していました。

児童は5月に田植えを済ませていて、今後は稲の成長を定期的に観察し、記録していくということです。

柴さんは「米作りに使う道具は効率化・省力化してきています。

昔の人は大変だったということを思いながら米を育ててください」と話していました。

-

上伊那医療生協 男性職員250万円着服

箕輪町の上伊那医療生活協同組合の経理担当の男性職員が上伊那医療生協病院の釣銭用の現金など約250万円を着服し5月に懲戒解雇されました。

上伊那医療生活協同組合によりますと男性職員は、去年9月から今年3月までの間、十数回にわたり釣銭用の現金や備品を購入する金、あわせて約250万円を着服していたという事です。

4月の決算処理で使途不明金が発覚した為、男性職員を問いただしたところ着服を認め、5月に懲戒解雇したという事です。

全額弁償した事から刑事告訴はしない方針です。

組合では再発防止に向け、管理体制を強化し、職員に対する教育を徹底するとしています。

なお、男性職員の着服については、組合が25日に開いた通常総代会で、口頭で説明を行いました。 -

箕輪町こども条例策定へ 初会合

箕輪町は、すべての子どもが健やかに育つ地域社会を目指す「こども条例」の制定に向け、関係者から意見を聞こうと26日、初めての会議を開きました。

26日は、箕輪町子ども・子育て審議会が開かれ、こどもを持つ親や保育・教育関係者など15人が参加しました。

箕輪町の2005年の出生数は217人、2020年は137人で、15年間で37%減少しています。

全国は21%の減少、長野県は31%の減少で、国・県に比べ減少率が高くなっています。

町では、少子化対策や子育て支援につなげようと、今年度子ども条例を策定します。

策定に向け、7月から8月にかけ町内の子どもや保護者にアンケートを行うということです。

参加者からは「子どもの権利という言葉を入れてほしい」「普段子どもと接している保育士や教諭の意見を聞く場があるとよい」といった意見が出ていました。

白鳥政徳町長は「町全体で子どもを育てていける環境を作っていきたい」と話していました。

こども条例は来年4月1日施行を目指します。

-

箕輪写友会 作品展

箕輪町の写真愛好家でつくる箕輪写友会の作品展が、25日から町文化センターで始まりました。

会場には、県内を中心に撮影された風景写真20点が並べられています。

テーマは特になく、各自お気に入りの作品を展示しているということです。

箕輪写友会には6人の会員が所属していて、月に1回作品を持ち寄って勉強会を開いています。

年に2回から3回、展示会を開いていて、今回で25回目になります。

箕輪写友会は、「一つずつの作品の個性を楽しんでほしい」と話していました。

写真展は来月1日まで、町文化センターで開かれています。

また、箕輪写友会では現在会員を募集していて、町内在住、または町内に勤務している人なら誰でも会員になることができます。

-

箕輪南宮神社 大祓祭

箕輪町木下の箕輪南宮神社で半年間の罪や穢れを祓う大祓祭が25日行なわれました。

南宮神社には直径3メートルほどの茅の輪が設置され、大祓の神事では総代や訪れた人などが茅の輪をくぐっていました。

輪のなかを8の字に3回くぐると、疫病除けになるとされています。

茅の輪くぐりは夏越の祓の儀式のひとつで、毎年この時期に厄払いや無病息災を願い行われています。

茅の輪は来月9日の例大祭まで設置され、誰でもくぐることができるということです。

また、25日は、人形のお焚き上げも行われました。

人の形をした紙に名前と数え年を書いて燃やすもので、罪や穢れを人形に写し取って焚き上げるということです。

南宮神社の総代会では「新型コロナは5類に移行したが、人々が無病息災で暮らせるように願っています」と話していました。

-

箕輪町の戦没者慰霊祭

戦争で亡くなった人たちの霊を慰める箕輪町の戦没者慰霊祭が22日、町文化センターで行われました。

戦没者慰霊祭は箕輪町社会福祉協議会と町が毎年この時期に行っています。

式には遺族や来賓およそ70人が参列し黙とうを捧げました。

箕輪町社会福祉協議会の唐澤修身会長は「戦争の悲劇を繰り返してはいけない。現在はロシアのウクライナ侵攻も続いている。世界の人々が安全で安心して暮らせるよう祈っている」と式辞を述べました。

箕輪町遺族会の永岡文武会長は、「戦後78年を迎えた。平和な世界になるよう遺族会として戦争の悲惨さを語り継いでいきたい」と話しました。

箕輪町では、明治時代の西南戦争から太平洋戦争にかけ兵士として出征した602人が犠牲となっています。 -

土砂災害警戒区域パトロール

6月の土砂災害防止月間に合わせ、伊那建設事務所などは、土砂災害警戒区域のパトロールを20日行いました。

20日は、伊那建設事務所と役場職員、地元住民などが、辰野町・箕輪町・南箕輪村の急傾斜地など4か所を巡視しました。

このうち箕輪町では、箕輪南小学校の周辺を確認しました。

箕輪南小裏の斜面は、町の土砂災害特別警戒区域に指定されています。

職員らは、吹付けのコンクリートの状態などを確認していました。

伊那建設事務所の職員は「直ちに危険はないが、ひび割れている部分も見られる。避難所にもなっているため、今後県の急傾斜地崩壊対策の工事を行う予定だ」と話していました。

パトロールは、土砂災害防止月間にあわせ、大雨による被害を防ごうと毎年行われています。

30日には、伊那市でパトロールが行われる予定です。

-

伊那地域3日連続で真夏日 箕輪南小で水泳の授業

19日の伊那地域は、最高気温30度と3日連続の真夏日となりました。

小学校では水泳の授業が始まっていて、子ども達は水の感触を楽しんでいました。

箕輪町の箕輪南小学校では、14日にプール開きを行い、15日から授業が始まりました。

19日は、3~4年生がプールに入りました。

伊那地域の19日の最高気温は、午後1時38分に30度ちょうどとなり、3日連続の真夏日となりました。

水温も26度まであがり、子ども達は「先週よりも冷たくない」と言って気持ちよさそうに入っていました。

箕輪南小学校の水泳の授業は、夏休み前までを予定しています。 -

箕輪町 多文化共生セミナー

外国人住民が日本語を習得し地域社会とつながっていくために必要なことを考える多文化共生セミナーが、箕輪町の産業支援センターみのわで18日開かれました。

セミナーではパネルディスカッションが行われ、町内在住の外国籍の人などが、生活する上での困りごとなどについて話をしました。

このうち、ブラジル出身の山下サチエさんは、子どもが学校からもらってきたプリントが読めず苦労したことなどを話しました。

箕輪町には6月1日現在792人の外国人が住んでいます。

箕輪町多文化共生推進員の入倉眞佐子さんは「聞く・話すに比べ、読む・書くは困難を抱えている人が多くなっている」と話していました。

町では、外国人住民が日本語を習得する上での課題について理解を深めようと今回セミナーを開きました。

今後、多文化共生サポーター養成講座を開催するほか、体験型の日本語教室を計画しているということです。

217/(月)