-

箕輪町 二酸化炭素排出量60%削減へ

箕輪町環境審議会 地球温暖化対策特別委員会は、町の二酸化炭素排出量を2030年度までに実質60%削減とする検討結果をまとめました。

29日は箕輪町環境審議会地球温暖化対策特別委員会の有賀哲哉委員長が町役場を訪れ、白鳥政徳町長に報告しました。

委員会では、地球温暖化対策実行計画の策定にあたり、排出量の削減目標や取り組むべき施策を盛り込んだアクションプランを検討してきました。

それによりますと、箕輪町の2030年度までの二酸化炭素削減目標は、2013年度と比べ60%減としています。

町の2013年度の森林吸収量を加味した二酸化炭素排出量は約20万8千トンで、2030年度の目標は8万3千トンとしています。

町では、この報告をもとに地球温暖化対策実行計画案を作り、来月町環境審議会に諮問する予定です。

-

小学校で新年度準備 箕輪東小は5・6年生が登校

新年度を前に、小学校では入学式の準備が行われています。

箕輪町の箕輪東小学校では28日、4月から5・6年生になる児童が登校し、教室の荷物や机を移動したり掃除をしていました。

1年生の教室では、入学する23人の机やイスを拭いたり、床の雑巾がけを行いました。

28日はおよそ60人が登校し、入学式のための装飾も行いました。

箕輪東小の入学式は、4月6日水曜日となっています。 -

箕輪町消防団 新団長に丸山巌さん

箕輪町消防団の任命式が26日町文化センターで行われ、新たに北小河内の丸山巌さんが団長に任命されました。

任命式では、白鳥政徳町長から丸山さんに任命書が手渡されました。

丸山団長は「町民の安心安全のために伝統ある箕輪町消防団としての自覚と誇りをもって行動してほしい」と訓示しました。

丸山団長の任期は4月1日から2年間となっています。

箕輪町消防団には、令和4年度9人が新しく入団しました。

-

木下北保育園で最後の卒園式

箕輪町の木下北保育園と木下南保育園は来年度から新たに建設された木下保育園に統合されます。

木下北保育園では統合前の最後の卒園式が24日に行われました。

木下北保育園の園児21人が卒園しました。

新型コロナの影響で、規模を縮小して行われました。

式では、岡美幸園長から卒園証書が手渡されました。

岡園長は「みなさんは最後の卒園生です。大きくたくましく育ってください」と挨拶しました。

卒園生の退場では園児が保護者に花束を贈りました。

24日は木下南保育園でも卒園式が行われ、13人が卒園しました。

新しい木下保育園は4月5日に入園式が行われ、190人が入園するということです。

-

フェンシング東京五輪ウクライナ人コーチに救援金

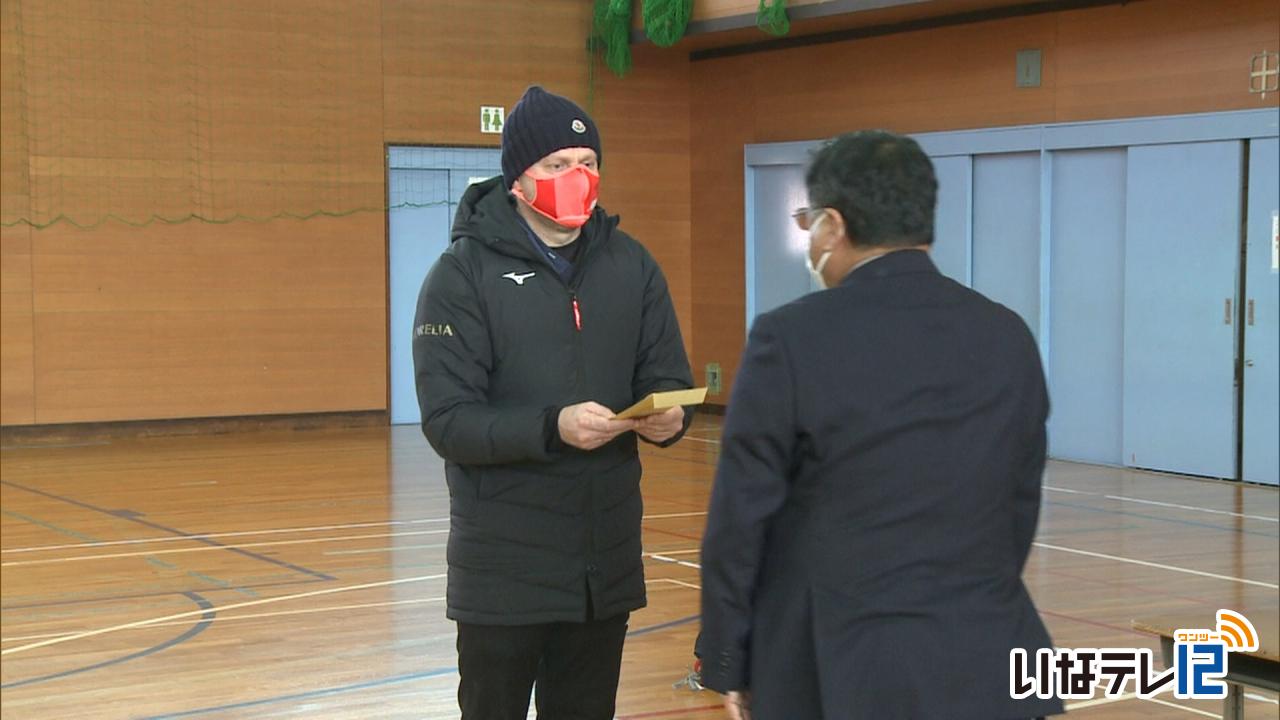

東京オリンピックフェンシング男子フルーレの日本代表コーチを務めたウクライナ出身のオレグ・マツェイチュクさんに長野県フェンシング協会から24日に救援金が贈られました。

これは元日本代表監督でウクライナ人コーチの家族を助ける会を立ち上げた江村宏二さんの活動の一環によるものです。

長野県フェンシング協会会長の白鳥政徳箕輪町長から、オレグ・マツェイチュクさんに協会からの2万円と強化練習の参加者から集めた救援金が贈られました。

箕輪町の町民体育館で23日と24日、県内の中学生と高校生を対象にした強化練習が行われ、オレグさんは講師として招かれました。

ウクライナのキエフ出身で、2003年から2021年に開催された東京オリンピックまで日本代表コーチを務めました。

ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、オレグさんの妻と12歳の娘は現在、ウクライナ南西部に避難し、母親は家を守るため、キエフに残って生活しているということです。

連絡は毎日取り合っているということですが、日本で一緒に暮らしたいと考えているということです。

江村さんは「オレグさんにお世話になった選手などが支援できるよう窓口をつくった。支援金を使い、ウクライナから家族を日本に呼びたい」と話していました。

-

箕輪町議会 補正予算案・新教育長任命など33議案を可決

箕輪町議会3月定例会が14日役場で開かれ、新たに追加された5議案を含む33議案を可決し、閉会しました。

このうち、今年度の一般会計に新たに3,050万円を追加する補正予算案は、新型コロナウイルス第6波の影響で売り上げが減少した中小企業を対象に、法人に20万円、個人事業主に10万円を給付するものです。

また、福祉施設や医療機関などに対し、一事業主あたり20万円、入院施設がある事業主に50万円を応援金として交付します。

他に、新たな教育長に、元伊那市立高遠中学校校長の小林久通さんを任命する議案が同意されました。

小林さんは、松島出身の62歳です。

山梨県の都留文科大学を卒業後教員となり、県内の小中学校などで教鞭を執りました。

平成30年度に高遠中学校の校長となり、定年後は町教育委員会の学校指導主事を務めています。

新教育長の任命は、今の小池眞利子教育長の任期満了に伴うものです。

新教育長の任期は、4月1日から3年間となっています。 -

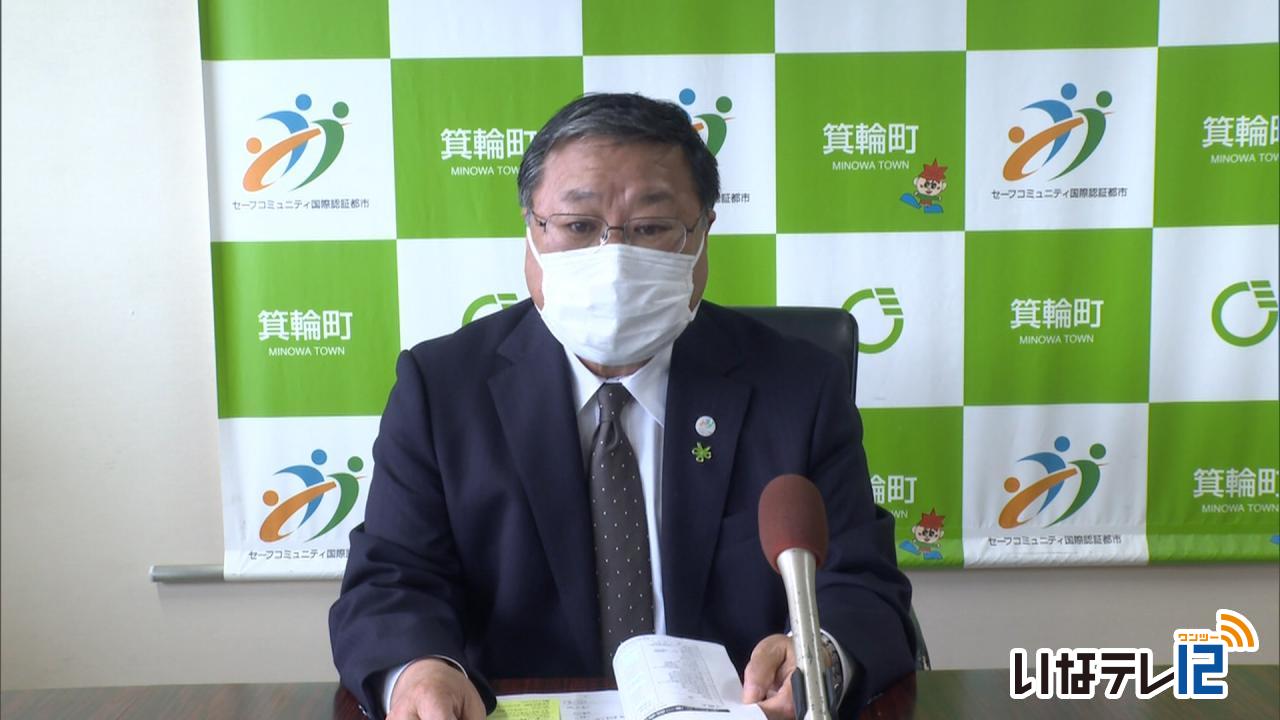

箕輪町が20代・30代の3回目コロナワクチン接種を呼びかけ

箕輪町の白鳥政徳町長は20代と30代までの3回目の新型コロナワクチン接種率が低いことから速やかに接種するよう10日、呼びかけました。

箕輪町の12歳以上のワクチン接種の対象者は22,302人です。

3回目について、接種率は今月9日現在、20代は24.5パーセント、30代は29パーセントにとどまっています。

平均は64.6パーセントで、65歳以上は90パーセントを超えています。

保育園、小学生の子どもがいる年代で感染予防のため、速やかなワクチン接種を呼び掛けています。

ほかに平日の予約枠が埋まらないことから、14日から17日までの伊那プリンスホールで予定している接種を休止するとしています。

また、平日受けられない人にも接種ができるように、金曜日の夜と土曜日の予約枠を新たに追加して、接種を行うとしています。

追加するのは3月25日・26日と4月2日・8日・9日です。

-

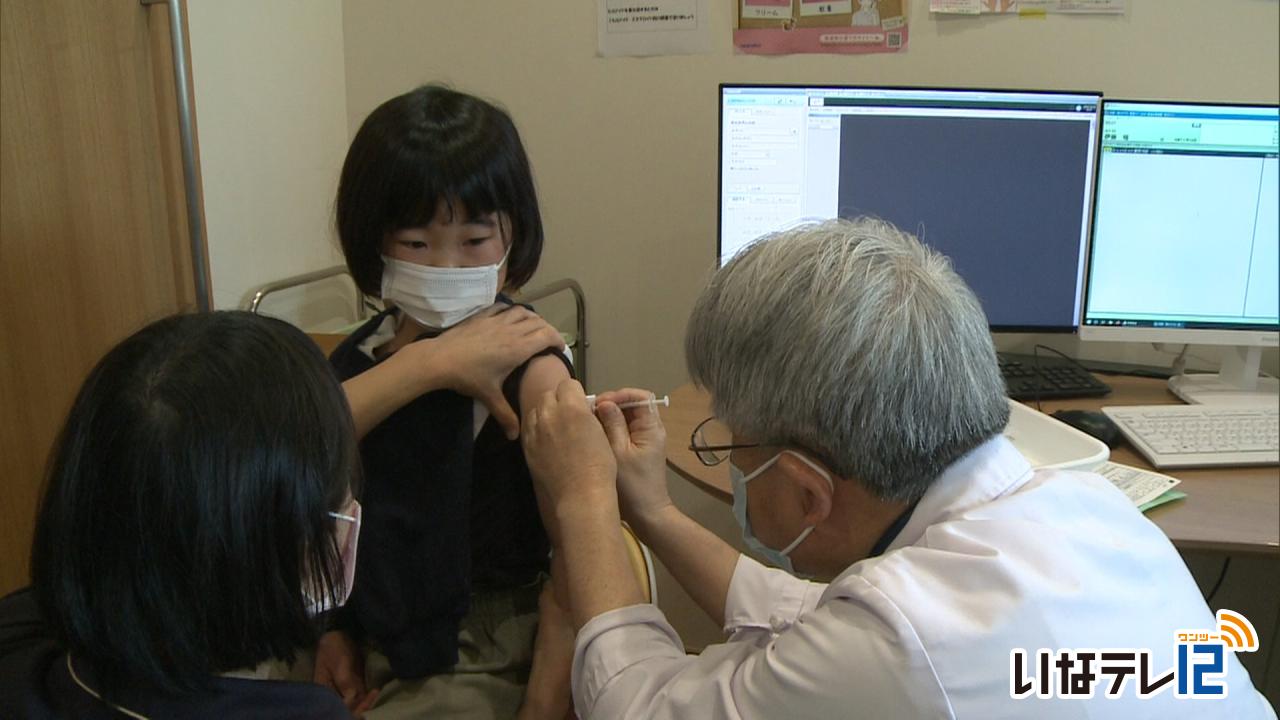

箕輪町で5歳から11歳までの新型コロナワクチン接種始まる

箕輪町の5歳から11歳までの子供を対象にした新型コロナワクチン接種が町内の医療機関で10日から始まりました。

このうち三日町のやぶはら小児科医院では午前と午後にそれぞれ10人ずつ、20人の接種が行われました。

使用しているワクチンはファイザー社製の小児用ワクチンです。

接種は箕輪町の5歳から11歳までの1,467人が対象で、町内4つの医療機関で行われます。

-

国際女性デーにあわせ花束配布

3月8日は、国際女性デーです。

国際女性デーに合わせて、箕輪町は初めて花束の配布を行いました。

8日は、サテライトオフィス夢まちLaboなどで配布が行われ、訪れた人が箕輪町産のアルストロメリアの花束を受け取っていました。

国際女性デーは、1908年にアメリカのニューヨークで婦人参政権を求めたデモが起こったことをきっかけに1975年に制定されたものです。

町では、初めて国際女性デーに合わせた花束の配布を行いました。

花束の配布は、規格外となり出荷できなくなったアルストロメリアの活用など、花き農家の支援活動に取り組む箕輪町地域おこし協力隊と共同で行われました。

町内の2軒の農家が参加し、およそ300本が用意されたということです。

この日は、花束のほかに松島の菓子庵金星で作った菓子も一緒に配られました。

菓子には、英語で「国際女性デー」と書かれています。

町では、国際女性デーを「女性の生き方を考える日」とし、今後もPR活動や普及に取り組んでいきたいとしています。

-

箕輪町が脱炭素化に向けて60パーセント削減目指す

箕輪町は脱炭素化の取り組みとして、2030年までの県の目標でもある60パーセント削減を目指していくとしています。

町は削減目標に向けて、省エネ対策や環境教育の推進、森林整備、EV車の普及推進などを進めていくとしています。

ほかに各家庭が太陽光パネルの設置を初期費用なしで導入できる制度も活用してもらうように検討していくとしています。

-

もみじ湖でもみじ見頃にシャトルバス1日最大6便を運行

箕輪町は箕輪ダムもみじ湖のもみじが見頃の時期にシャトルバスを1日最大6便運行する計画です。

これは7日に箕輪町役場で開かれた町議会3月定例会の一般質問で、白鳥政徳町長が議員の質問に答えたものです。

もみじ湖のもみじが見頃を迎える時期に、シャトルバスを運行する計画で、1日最大6便を予定しています。

ほかに公衆無線LANや観光案内看板、仮設トイレを設置する計画です。

今後はイベント広場周辺にも、もみじの植栽を検討していくということです。

-

箕輪町が豊島区の卒園児に花をプレゼント

東京都豊島区と交流事業を進めている箕輪町は、3月に卒業を迎える園児たちに上伊那産のアルストロメリアをプレゼントします。

3日は町文化センターで発送準備が行われました。

豊島区の21の保育園・幼稚園にアルストロメリアを贈ります。

職員はラッピングをしてリボンをつけていました。1束ずつ、メッセージの書かれたシールも貼ってあります。

箕輪町と豊島区は、平成14年から交流事業を進めています。花のプレゼントは令和元年から行っています。

発送された花は、3月5日から豊島区の園児に渡される予定です。 -

長野銀行が箕輪町に10万円を寄付

株式会社長野銀行は、地域応援キャンペーンの一環で箕輪町に1日、10万円を贈りました。

1日は長野銀行常務取締役の大沢孝一さんらが箕輪町役場を訪れ、浦野邦衛副町長に目録を手渡しました。

長野銀行では、地域の観光を支える文化財の維持管理に充ててもらおうと2011年から県内の自治体に寄付を

行っています。

箕輪町では、町郷土博物館の維持・管理に活用するということです。

今回長野銀行では地域応援キャンペーンとして箕輪町を含め県内10か所に寄付を行いました。

-

箕輪町の職員1人が新型コロナ感染確認

箕輪町は、町内の保育園に勤務する職員1人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと1日発表しました。

該当する保育園は部分休園を行っているということです。

-

箕輪町議会3月定例会が開会

箕輪町議会3月定例会が28日に開会し、来年度一般会計当初予算案など28議案が提出されました。

来年度一般会計当初予算案は過去最高となる109億1,700万円となっています。

前年度と比べ、14億円増となっています。

主な事業として、JA箕輪町支所の敷地内に災害時の防災拠点となる施設整備に5億1,700万円、2050年ゼロカーボンに向けた啓発活動などに1,700万円などとなっています。

箕輪町議会3月定例会には28議案が提出され、3月7日と8日に一般質問、3月14日に委員長報告と採決が行われます。

-

箕輪町 11歳以下のワクチン来月から

箕輪町では、3月10日から5歳から11歳までの子どものワクチン接種が始まります。

25日は、役場で定例記者懇談会が開かれ、ワクチン接種について説明がありました。

接種が始まるのは、5歳から11歳の小児で、町内の1,467人が対象です。

2月24日から接種券を送付していて、予約受付期間は、基礎疾患のある子どもは3月7日まで、それ以外の人は3月7日からとなっています。

接種は町内4つの医療機関で3月10日から始まります。

使用するのは、5歳から11歳専用のワクチンで、誤りを防ぐために、大人と子どもの接種日を分けるということです。

予約は、町ホームページでのインターネット予約か、電話で受け付けています。

受付時間は、インターネットは24時間、電話は平日の午前8時30分から午後5時です。

(コロナワクチン専用電話 79-3190)

-

箕輪町の保育園職員2人が新型コロナで陽性確認

箕輪町は18日、町内の保育園に勤務する職員2人の新型コロナ陽性が確認されたと発表しました。

該当の保育園については部分休園を行っています。

-

ファームテラスみのわテイクアウト大作戦

新型コロナの影響を受けている箕輪町の飲食店が弁当などを販売するテイクアウト大作戦が農産物直売所ファームテラスみのわで19日から始まりました。

テイクアウト大作戦には町内の飲食店6店舗が出店しました。

19日は弁当やカレー、ピザなどおよそ210食を用意しました。

テイクアウト大作戦は、新型コロナの影響を受けている地元の飲食店を応援するため、ファームテラスみのわが企画したもので、出店者に対する販売手数料を無料にして行いました。

当初の予定では2月28日まででしたが、県のまん延防止等重点措置が延長されたのにあわせて3月6日まで行うということです。

対面での販売は20日まで行われます。

引き続き出店を希望する、町内の飲食店も募集しているということで、2月21日から3月6日までは直売所内に特設スペースを設けて販売を行うということです。 -

箕輪町の来年度一般会計当初予算案が過去最高

箕輪町は過去最高となる総額109億1,700万円の来年度一般会計当初予算案を17日に発表しました。

17日は役場で白鳥政徳町長が来年度予算案の概要について

「少子化対策を最重要ポイントとして予算を組み立てた」と説明しました。

新型コロナや自然災害対策の強化、DXデジタルトランスフォーメーションの推進、ゼロカーボンに向けた取り組みなどに重点をおいた予算となっていて、来年度の一般会計当初予算案は過去最高となる109億1,700万円となっています。

主な事業として、JA箕輪町支所の敷地内に災害時の防災拠点となる施設整備に5億1,700万円。

2050年ゼロカーボンに向けた啓発活動や公共施設のゼロカーボンに向けた計画策定案に1,700万円。

児童生徒のパソコン活用やICT機器を活用した教職員への利用支援、教育DX推進センターの設置事業に990万円。

もみじ湖の観光関連事業に5,300万円などとなっています。

歳入では町税が今年度と比べて2億6千万円増の32億円となっています。

来年度の一般会計当初予算案は2月28日に開会する町議会3月定例会に提出されることになっています。

-

施設の営業変更情報

箕輪町のながたの湯は、営業時間の短縮と酒類の提供停止を19日以降も継続します。

食堂・休憩所とサウナの利用は人数を制限し19日から再開します。

-

バレンタインを前に菓子庵金星で限定チョコ販売

2月14日はバレンタインデーです。

箕輪町松島の菓子庵金星では期間限定でトリュフチョコの販売が行われています。

今年はバレンタインデーにあわせて、22種類のトリュフチョコレートを販売しています。

1個税込み270円となっています。

こちらの「キルッシュボンボン」はサクランボをブランデーに漬けてチョコをコーティングしたものです。

お酒好きにピッタリだということです。

こちらは桜の葉の塩漬けをホワイトチョコとあわせた「サクラ」です。

桜の香りも楽しめるということです。

こちらは柚子の皮を煮たものを刻みホワイトチョコと合わせた「柚子」です。

柑橘系のさわやかな味に仕上がったということです。

ほかにも洋酒が入っていない子どもでも食べられる「ミルク」や「抹茶」「アーモンド」なども販売しています。

金星では14日のバレンタイン本番を前に来客がピークとなり、その対応に追われていました。

金星では2月いっぱいの期間限定でトリュフチョコを販売しています。

-

19日からテイクアウト大作戦

新型コロナの影響を受ける飲食店を応援しようと箕輪町の農産物直売所ファームテラスみのわは、町内の飲食店の惣菜や弁当などを販売するテイクアウト大作戦を19日から行います。

テイクアウト大作戦は、地元飲食店の応援につなげるとともに、自宅で地元の味を楽しんでもらおうと企画したものです。

ファームテラスみのわでは、主に地元の農産物を中心に販売しています。

店内にテイクアウト販売用のスペースを設ける予定で、ファームテラスでは飲食店事業者を募集しています。 -

平松さん宅クリスマスローズ見ごろ

箕輪町木下の平松生男さん宅のハウスでは、早春の花「クリスマスローズ」が見ごろをむかえています。

クリスマスローズは、ヨーロッパ原産の多年草です。

平松さん宅のハウスには、オリジナル品種など500種類が見ごろを迎えています。

平松さんは南信地域の有志でつくる「信濃クリスマスローズ愛好会」の会長を務めています。

会では毎年2月に伊那市内で展示会を開いていましたが、新型コロナ感染拡大防止の為、去年につづき2年連続で中止としました。

平松さんは、クリスマスローズ同士をかけあわせてオリジナル品種を作っています。

とれた種から花が咲くまでは4年ほどかかるという事で、平松さんは「本当は丹精込めた花を多くの人に見てほしい」と話します。

クリスマスローズは、今月中は楽しめるという事で、事前に連絡すれば、ハウスを誰でも見る事ができるということです。 -

福与城跡 福寿草が咲き始め

箕輪町の福与城跡では福寿草の花が咲き始めています。

2日の伊那地域の最高気温は午後2時44分に5.4度と平年並みの気温となりました。

長野地方気象台によりますと、この先1週間は高気圧に覆われ晴れの日が多くなりますが、気温は、平年並みか平年より低くなるという事です。

-

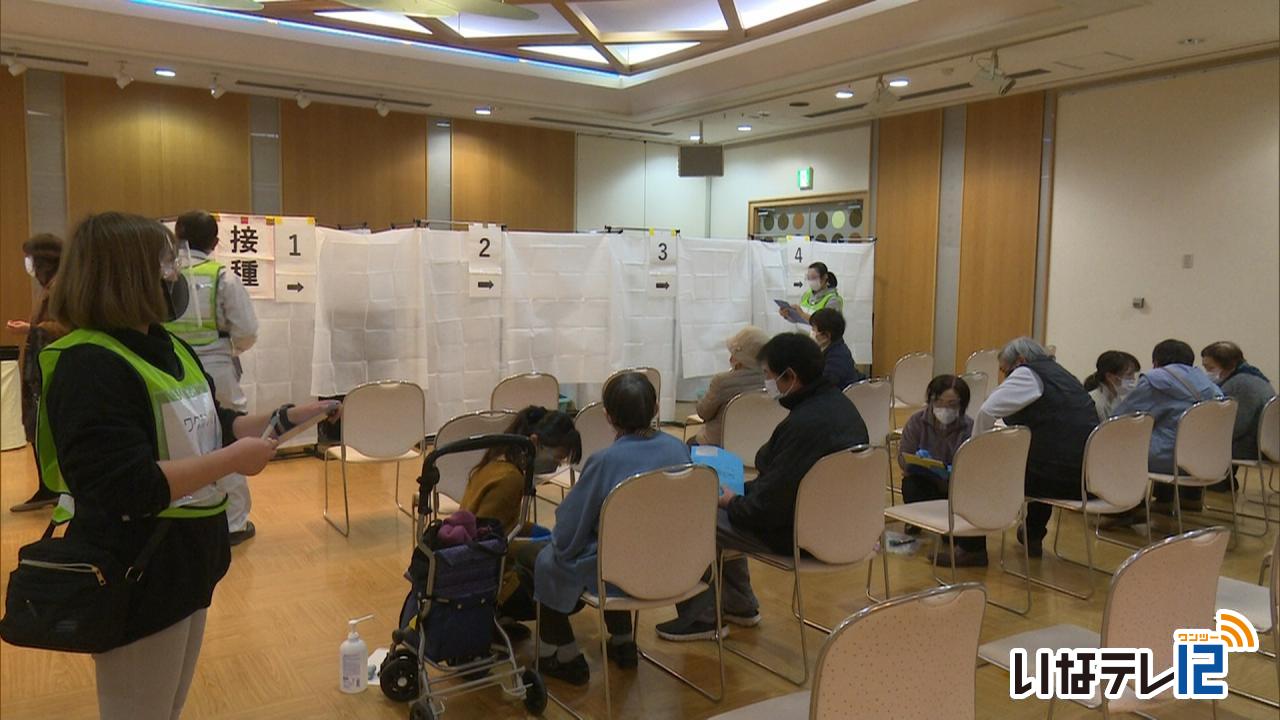

箕輪町で3回目の集団接種始まる

箕輪町で、3回目の新型コロナワクチンの集団接種が1日から始まりました。

箕輪町は松島の伊那プリンスホールで1日から集団接種を開始しました。

箕輪町では、2回目が終わった人から順に3回目を行っていて、現在は65歳以上の高齢者が対象です。

1日は124人に接種を行い、多い日は1日に220人に行うということです。

現在、国の基準では、2回目の接種から6か月経過した人が3回目を受けることができます。

伊那市では6日からロジテックアリーナで集団接種が始まります。

2回目が終わった人から順に案内を送っていて、64歳以下も順次始まるということです。

南箕輪村では5日から大芝荘で集団接種が始まる予定で、64歳以下は早い人で2月下旬から始まるということです。

なお、6か月経過し接種券が届いている人は県の会場でも受けることができます。

上伊那では伊那市の伊那文化会館が会場で今月23日から25日に900人に行う予定です。

(要予約 電話026-480-0400)

-

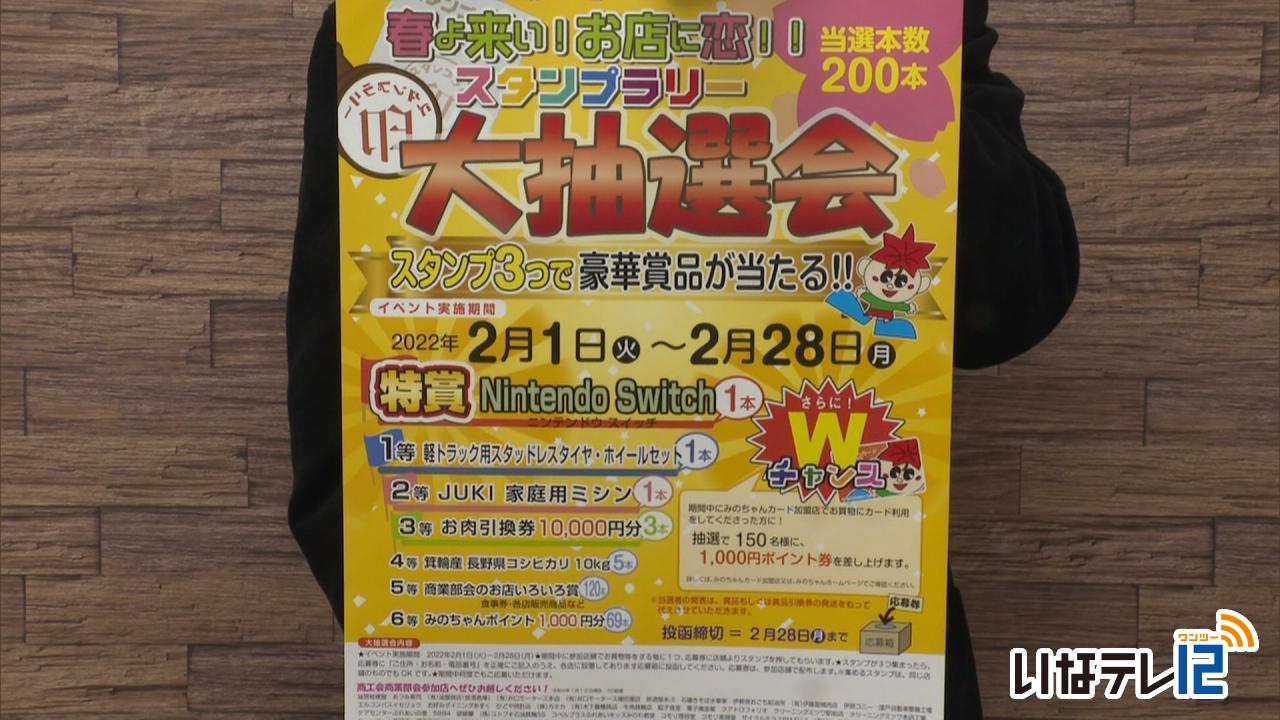

箕輪町商工会商業部会 スタンプラリー

箕輪町商工会商業部会参加店を利用してスタンプを貯め、応募すると賞品があたる

「春よ来い!お店に恋!スタンプラリー」がきょうから始まりました。

このスタンプラリーは、町の商工会商業部会が企画したものです。

町内の商業部会に参加しているおよそ100店舗の中で買いものをすると1つスタンプが押され、3つ貯めると抽選に応募でき、家庭用ゲーム機やタイヤ・ホイールセットなどの賞品が抽選で200人に当たります。

また、期間中にみのちゃんカードを利用すると抽選で150名様に1000円ポイント券が当たります。

期間中は何度でも応募することができ、スタンプは同じ店舗のものでも可能です。

締め切りは今月28日までで、抽選日は3月10日です。

-

まん延防止適用後 初の週末

長野県に「まん延防止等重点措置」が適用され、県内では初めての週末を迎えました。

上伊那の観光施設では「第6波」や「まん延防止」の適用もあり、客足は再び遠のいているという事です。

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームです。

今はいちご狩りがシーズンを迎えていて30日も県内を中心に観光客が訪れていました。

コロナ以前は1日あたり600人程が訪れていたという事ですが、3分の1の200人まで落ち込んでいるという事です。

いちご狩りは、50分の時間制限を設けているほか、ハウスの広さによって一度に入れる人数を制限するなどの感染予防策を行っています。

-

クリーンセンター八乙女 改良工事の事業者選定委員会発足

箕輪町八乙女の不燃・粗大ごみ中間処理施設のクリーンセンター八乙女の工事・運営業務を委託する民間事業者を選定する、上伊那広域連合の委員会が29日、発足しました。

この日は、上伊那広域連合廃棄物処理施設等整備等事業者選定委員会がオンラインで開かれました。

委員には5人が委嘱され、委員長には信州大学農学部の教授で、上伊那広域連合廃棄物政策審議会の岡野哲郎会長が選ばれました。

委員会では、老朽化により改良工事が決まっている箕輪町のクリーンセンター八乙女の工事や運営などを行う民間の事業者を選定します。

この日は、上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長が、事業者選定の基準や手続きなどについて委員会に諮問しました。

上伊那広域連合では、6月から事業者の公募を始め、来年2月の本契約締結・着工を目指したいとしています。

-

箕輪町が町内の学校職員の新型コロナ感染を発表

箕輪町は町内の学校に勤務する職員1人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと、29日に発表しました。

箕輪町は、該当の学校に濃厚接触者はいないとして、授業は通常どおり行うとしています。

-

箕輪町 施設休止など確認

箕輪町は、27日から来月20日まで県内で「まん延防止等重点措置」が適用されるのを受け、町内の文化・体育施設を休館する事などを決めました。

26日は「箕輪町新型コロナウイルス感染症対策本部会議」が役場で開かれました。

白鳥政徳町長は「濃厚接触者が多くなるのに伴い様々な社会活動が止まらないよう、感染症対策の基本に立ちかえり、町としての対応を行っていきたい」と挨拶しました。

会議では、「まん延防止」が適用されるあすから町内の公共施設の休館や利用制限について確認しました。

また、小中学校については、感染対策をして対面授業を継続し、臨時休業や分散登校を想定した準備を進めていくとしています。

保育園は継続しますが、在宅保育の協力を保護者に呼びかけます。

役場職員の体制については、テレワークの実施や時差出勤などにより2割以上の削減に努めるとしています。

227/(火)