-

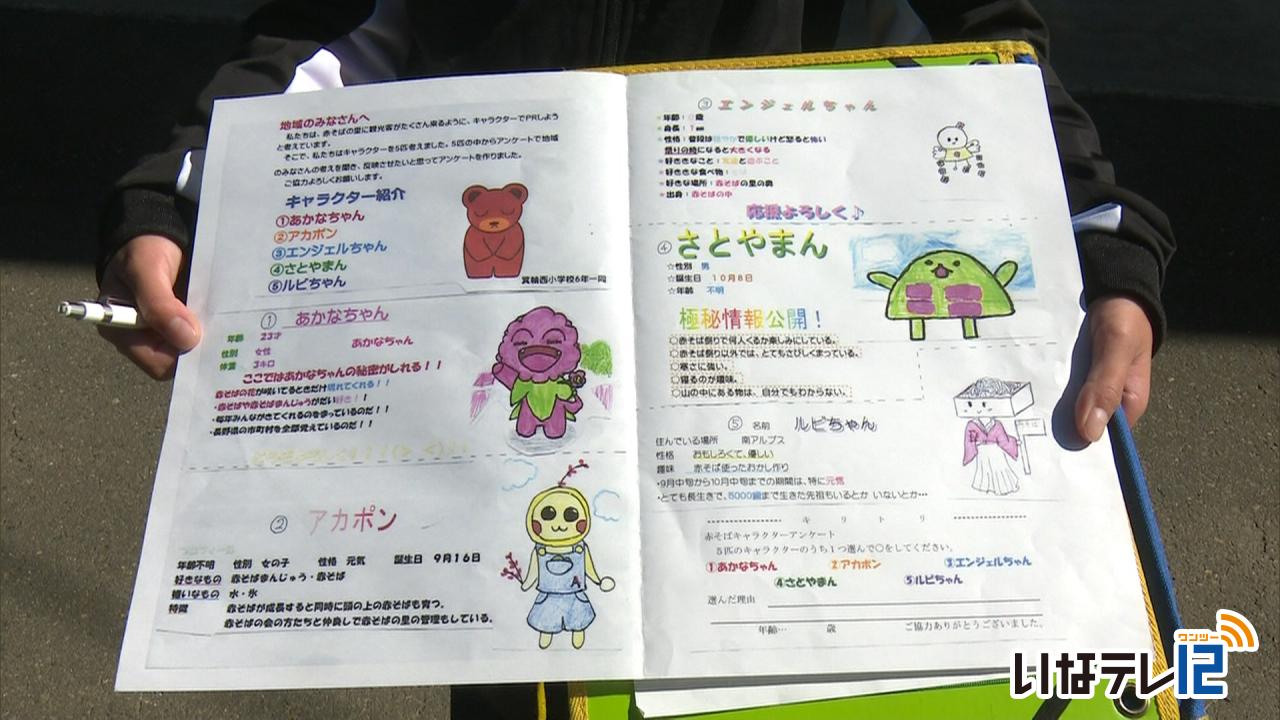

箕輪西小児童が赤そばのキャラを作成

箕輪町の箕輪西小学校6年生は、赤そばの里をPRするイメージキャラクターを作成しています。

現在候補にしているのは5体です。

箕輪西小学校の6年生は「赤そばの里を広めよう」をテーマに学習していて、より多くの人に赤そばの里を知ってもらおうとイメージキャラクターを作ることにしました。

どのキャラクターが良いか住民の声を聞きながら決めたいと、20日は上古田の住宅を1軒ずつ回り住民に投票してもらいました。

町役場に投票箱が設置されていて、今週金曜日まで誰でも投票できます。

キャラクターは今月下旬に決定するということです。

-

コロナ収束を願い みのわ太鼓を披露

箕輪町を拠点に活動する、「みのわ太鼓保存会」は新型コロナウイルスの収束を願い萱野高原で17日夜、太鼓を打ち鳴らしました。

この日は、保存会のメンバーら23人が集まり太鼓を打ち鳴らしました。

太鼓の演奏は、新型コロナウイルスの収束を願うとともに、医療従事者に感謝しようと企画したものです。

会では、各地でイベントが中止となる中、発表の機会を探していたということです。

メンバーで話し合い、密を避けることができ、町内全体に音を響かせたいとの思いから、萱野高原を選んだということです。

今回は、保存会が指導している箕輪進修高校の生徒らも参加しました。

この日は、天竜川をイメージしたオリジナル曲「大天竜」をはじめ、全4曲を演奏しました。 -

木下保育園 地中熱の設備工事の見学会

現在箕輪町木下に建設が進められている新しい木下保育園の地中熱を活用する設備工事の現場見学会が17日開かれました。

17日は地域住民6人が訪れ、工事現場を見学しました。

現在冷暖房用に活用する地中熱設備の工事が進められていて、そのしくみが公開されました。

機械で深さ100メートルの穴を掘っていきます。

その中にチューブを入れていきます。

このチューブの中に液体を循環させ、地中の熱を冷暖房に活用するということです。

地中は年間を通して15度前後になっていて、空調機の運転負荷が軽減されるため二酸化炭素の排出抑制につながるということです。

町内の保育園で地中熱を活用するのは東みのわ保育園に続いて2か所目です。

木下北城地区西側の建設用地では、今年3月から工事が進められています。

新しい木下保育園は、現在の木下北・木下南保育園を統合し建設されるもので、敷地面積は1万1,000平方メートル、定員は195人です。

新しい木下保育園は、令和4年4月の開園を予定しています。

-

沢区民文化祭 コロナで展示のみ

箕輪町沢区の区民文化祭が17日と18日の2日間沢公民館で行われています。

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため演芸は中止し展示のみの開催となりました。

会場には沢区のお宝として保存されている刀や火縄銃のほか保育園児からお年寄りまでが出品した絵画や盆栽、写真などが展示されています。

沢区によりますと今年は新型コロナウイルスの影響で公民館活動がほとんど行われず文化祭の中止も検討しましたが、個人で作った作品の発表の場を設けようと展示のみ行いました。

沢区では演芸ができずに残念だが三密に注意して区民が作った作品を楽しんでもらいたい。」と話していました。

沢区民文化祭は18日まで沢公民館で開かれています。 -

ひと昔前の暮らし特別展17日から

箕輪町郷土博物館の今年度の特別展「やっけーでごしてー暮らし?~ひとむかし前の暮らしから考える~」が、17日から始まります。

この特別展では、1907年に三日町で生まれ、1983年に亡くなった故・小川守人さんの明治から昭和初期の生活や体験談などを取り上げていて、関係資料およそ30点が展示されています。

こちらは、小川さんが当時小学生だったころ、刈敷に持って行った弁当箱です。

茄子や大根の味噌漬けなどに沢の水をかけて食べたりしたということです。

こちらはざざ虫取りに使ったジョレンです。

町郷土博物館では、便利になった現代に対して、改めてひと昔前の生活に興味を持ってもらおうと、今回の特別展を企画しました。

特別展「やっけーでごしてー暮らし?」は17日から11月15日まで、町郷土博物館で開かれます。

なお、町のホームページでも資料の一部を閲覧することができるということです。

-

木下北保育園の園児が遠足

箕輪町の木下北保育園の園児は16日、保育園近くの公園や消防署を回って遠足を楽しみました。

16日正午ごろの町文化センター前では、園児が昼食をとっていました。

この日は、年長のさくら組と年中のひまわり組のあわせて42人が遠足を楽しんだということです。

-

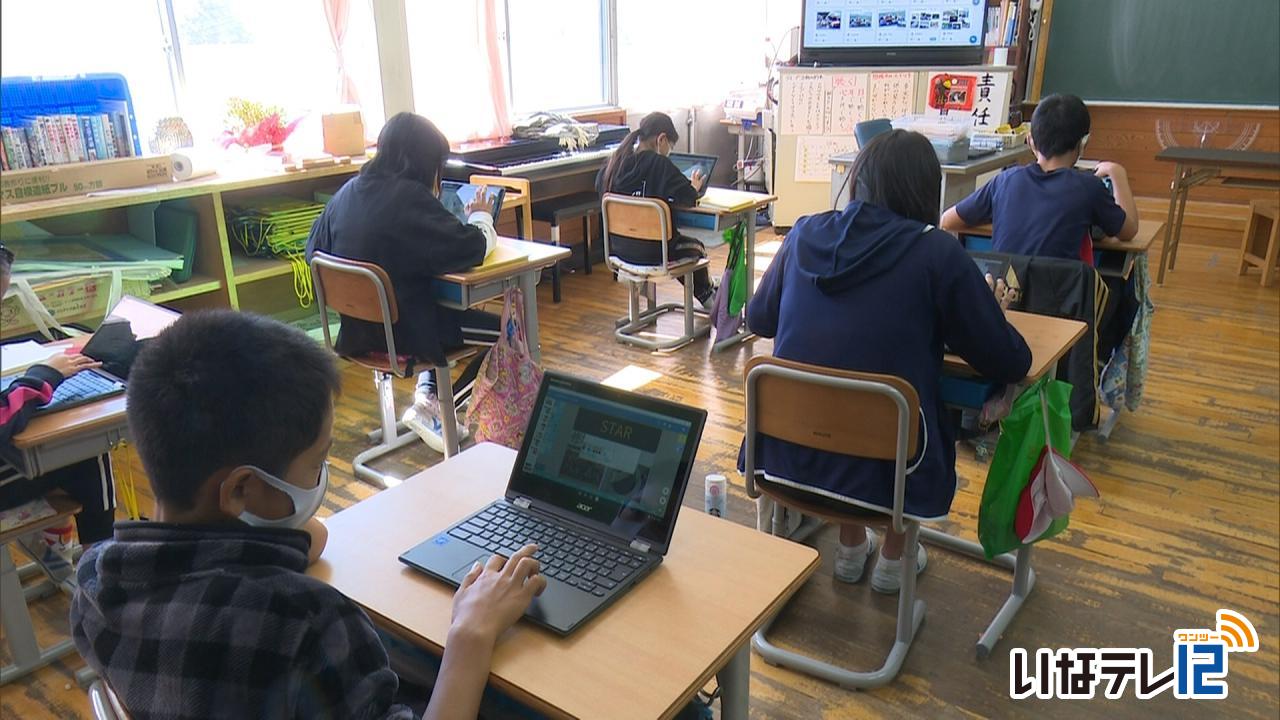

箕輪町内小中学校1人1台PC整備

箕輪町教育委員会では、ICT教育を推進するため児童生徒に1人1台のパソコンを整備しました。

このうち、箕輪南小学校では、6年生が整備されたパソコンを使って授業を受けていました。

16日は、児童らが総合学習の時間を使って、今月6日と7日に黒部ダムや松代大本営などを訪れた修学旅行の旅行記を作成していました。

児童らは、パソコンで文章を打ったり、写真のレイアウトを考えたりしていました。

町教育委員会では、双方向の情報共有を行い、子どもたち一人一人の学習を支援しようとICT教育環境を整備しました。

町によりますと、約1億5千万円をかけて町内の小中学校に1人1台分パソコンを整備し、校内にはWi-Fi環境を構築したということです。

今後は家庭学習にも使えるように準備を進めているということです。

-

夢まちスペースオープン

人が集い情報交換などができるフリースペース「夢まちスペース」が箕輪町に15日、オープンしました。

夢まちスペースは、箕輪町の商店街にある建物の2階に開設されました。

若者や子育て世代の活動や情報交換の拠点として、クラウドソーシング事業を展開する株式会社ローカルライフが箕輪町から業務委託を受け事業所内にフリースペースを整備しました。

仕事や小規模イベント、各種講座の教室として活用することができ、WiFiも完備されています。

平日の午前9時30分から午後4時までは一般が、午後4時から9時までは中高生が学習などで利用できます。

料金は一般が1時間200円、中高生は無料です。

いずれも初回利用時に登録申請が必要となります。

また、同じ建物内に誰でも気軽に立ち寄ってもらえる地域の集いの場「ひとこ間」も今日、オープンしました。

運営するのは、箕輪町の地域おこし協力隊の太田清美さんです。

展示スペースがあり、農産物の加工・販売の相談・イベントの企画などを行います。

金曜日・土曜日・日曜日に誰でも利用できます。

関係人口増を目指す箕輪町では、人が集いつながる場として期待しています。

-

豊島区の事業費で箕輪の森林を整備

箕輪町と東京都豊島区の森林の里親協定締結に基づいた森林整備作業が、ながた自然公園周辺で始まっています。

14日は、ながた自然公園周辺の森で間伐作業が行われました。

箕輪町は、交流都市の東京都豊島区と森林の里親協定を9月1日に締結しました。

森林の里親協定は森林整備に意欲的な地域と社会貢献を進める企業や自治体などが連携して森づくりを進める協定で、県が行っている事業です。

協定では、整備が必要なながた自然公園やその周辺の森を「としまの森・みのわ」とし、豊島区の森林環境譲与税を活用して整備します。

今年度の事業費は330万円で、3年間かけて2.9ヘクタールを整備します。

来年度は、都市部住民がとしまの森を訪れるツアーなども予定されています。

協定は令和6年度までの5年間となっています。

-

職場体験学習「わくワークみのわ」

箕輪町の箕輪中学校で地域の事業所を知る体験学習「わくワークみのわ」が9日に開かれ、生徒たちは企業や役場などが設置したブースで説明を聞いたり、仕事の一部を体験していました。

職場体験学習には、上伊那の製造業や公共機関など17事業所が出展しました。

箕輪中学校では毎年2年生全員が上伊那の企業など60あまりの事業所で3日間、職場体験学習を行っています。

今年は新型コロナにより例年とは異なり、参加企業が学校に集まり、それぞれのブースで体験する形にしました。

9日は2年生251人が会場内のそれぞれのブースを回り、話を聞いたり、仕事の一部を体験していました。

こちらは上伊那生協病院のブースです。

生徒たちは職員に教わりながら血圧を測定していました。

駒ヶ根市のヤマウラのブースです。

生徒たちは専用のゴーグルをつけVR空間を体験していました。

これらは、客に建物のイメージを説明するときに使用しているということです。

生徒達は職場体験をもとに、仕事や働く事についてクラスごとまとめるということです。

-

町建設業 半数が「影響ある」

箕輪町建設業協会は、新型コロナの影響について会員企業にアンケートを行い、その結果半数の企業が「影響がある」と回答しました。

アンケート結果は、6日町役場で開かれた箕輪町新型コロナウイルス感染症経済連絡会の中で報告されたものです。

町建設業協会の会員企業17社にアンケートを行い15社から回答がありました。

9月までに事業活動に影響がありましたかとの問いに、影響があると回答したのは約半数の8社で、景気の減速により仕事の受注が減少している、飲食店関係の工事がなくなったなどの意見があったということです。

-

浜松市庄内学園から町に洋菊届く

箕輪町と交流のある静岡県浜松市庄内地区にある小中一貫校、庄内学園から、町内の小学校に配られる鉢植えが5日、町役場に届けられました。

鉢植えは浜松市の庄内学園の中学生が育てた洋菊で、65個が届きました。

鉢植えには中学3年生から町民に向けたメッセージが添えられています。

浜松市の、地域間交流事業の一環で届けられたもので、今年で2年目です。

交流事業が始まった去年は、町内の小学5年生がフラワーアレンジメントを体験したということです。

鉢植えは、町内の小学校5校各クラスに1つずつ、届けられるほか、町役場にも飾られるということです。

-

もみじ湖が紅葉スポットランキング1位

箕輪町の箕輪ダム、通称「もみじ湖」が、国内旅行情報サイト、じゃらんnetの全国のおすすめ紅葉スポットランキング2020で1位に選ばれました。

ホームページを運営する、リクルートライフスタイルによりますと、去年9月から12月までに掲載された紅葉特集ページの閲覧数を集計したところ、もみじ湖が1位になったということです。

箕輪町観光協会によりますと、じゃらんネットには以前から掲載しているということですが、ランキング1位となるのは今回が初です。

去年の10月中旬から11月中旬までのもみじ湖への来場者数は延べ31,000人だったということです。

なお、もみじ湖では今月24日からライトアップをはじめ、31日には、周辺を歩くイベントや、ドライブインシアターが予定されています。

-

南水の出荷最盛期

箕輪町の果樹園では梨の主力のひとつ南水の収穫が最盛期を迎えています。

箕輪町中原の果樹農家北原次夫さんの果樹畑では、梨「南水」の収穫作業が行われていました。

北原さんは昭和50年頃から梨とリンゴを栽培しています。

南水は今が収穫期で、北原さんによると今年は、凍霜害や台風の被害もなく糖度が高く出来は良いということです。

箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場です。

選果場には上伊那の農家から持ち込まれた南水の選果作業が行われていました。

選果作業は、9月下旬から始まっていて、10月いっぱい行われます。

去年は春先の霜の被害で上伊那全体の出荷量は例年の半分以下の200トンだったということです。

今年は被害も少なく、350トンの出荷を見込んでいます。

JA上伊那によりますと、南水は糖度が高く日持ちがよいため人気の品種だということです。

主に関東・中京方面に出荷されるということです。

-

箕輪町木下にまちの駅ふじやきょうオープン

地域住民や放課後の高校生などが気軽に訪れることができて、安心して過ごせる新しい居場所「まちの駅ふじや」が、箕輪町木下に30日、オープンしました。

まちの駅ふじやは、国道153号沿いにあります。

この日はオープンに合わせ開所式が行われました。

空き店舗を活用したもので、5月から地域住民や箕輪町社会福祉協議会、箕輪進修高校の生徒などがオープンに向け準備を進めてきました。

この日は、白鳥政徳町長や箕輪進修高校ボランティア部の生徒などが見学に訪れていました。

まちの駅ふじやは、貧困や地域での孤立などの問題を少しでも解決しようと、家庭や学校と違う、第3の居場所として開設されました。

定期的にこども食堂が行われ、高齢者の健康体操なども予定されているということです。

この日オープンしたまちの駅ふじやは、当面の間、午後4時から午後7時まで開いていて、箕輪進修高校ボランティア部の生徒が常駐し、訪れる人の対応をするということです。

-

箕輪西小5年生 稲刈り

箕輪町の箕輪西小学校の5年生は、学校近く田んぼで育ててきたもち米の稲刈りをしました。

30日は児童や保護者など30人ほどで稲刈りをしました。

箕輪西小の5年生は、5月から広さ5アールの田んぼでもち米「モチヒカリ」を育ててきました。

7月の長雨や8月の猛暑などもありましたが、稲は順調に育ちおよそ200キロ収穫できる見込みだという事です。

収穫した米は、参観日にモチにして食べる他、校内で販売するという事です。

-

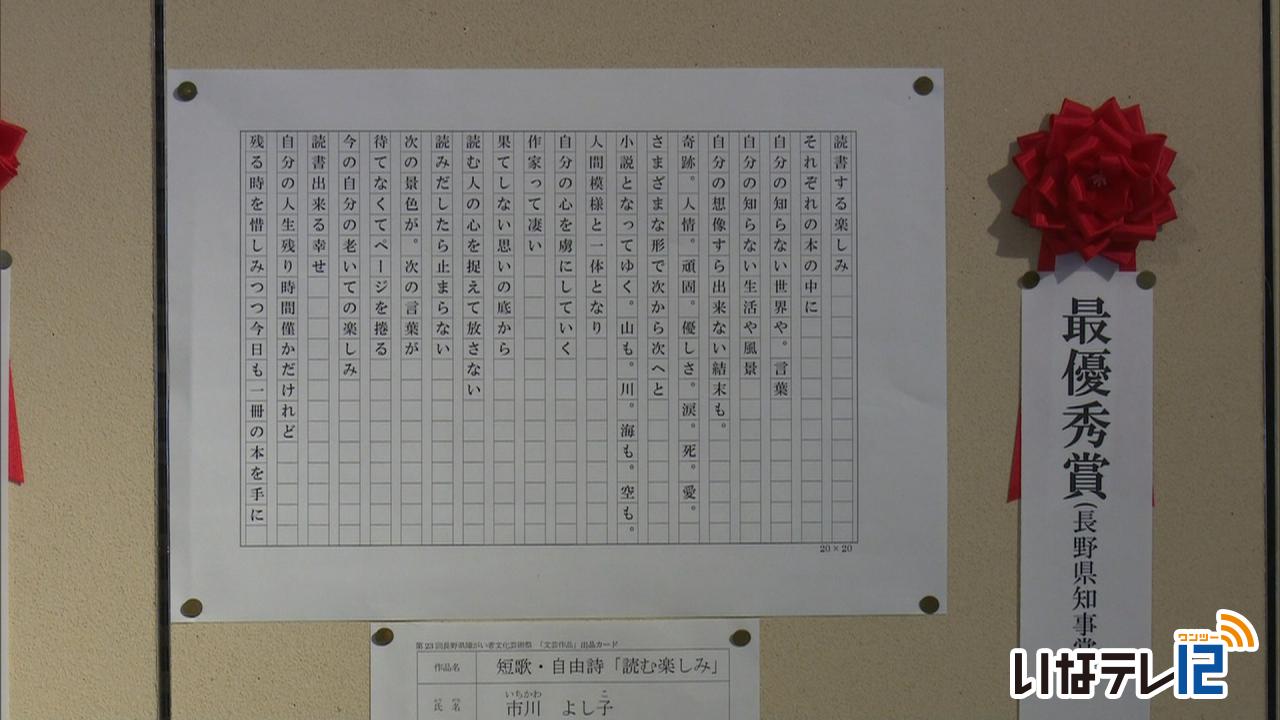

障がい者文化芸術祭 市川さん最優秀賞

今月長野市で開かれた第23回長野県障がい者文化芸術祭inながので、箕輪町沢の市川よし子さんの詩が文芸の部で最優秀賞を受賞しました。

29日は白鳥政徳町長から、長野県障がい者文化芸術祭文芸の部で最優秀賞を受賞した市川よし子さんに賞状が伝達されました。

市川さんの詩「読む楽しみ」です。

市川さんは子どものころから読書が好きで、その気持ちを詩にしたためたということです。

箕輪町で7人が入賞し、29日は、手芸の部で優秀賞を受賞した竹内巧さん、文芸の部で奨励賞を受賞した土橋馨さんにも賞状が送られました。

芸術祭は、長野県などでつくる実行委員会が、障がい者の文化芸術活動の振興と社会参加の促進を図ろうと行っているもので、6つの部門に県内で410点の応募がありました。

町文化センターには、芸術祭に箕輪町から出品された作品20点が展示されています。

展示は来月9日の午前中まで、町文化センターで行われています。

-

白鳥町長「イベント実施に切り替え」

箕輪町の白鳥政徳町長は、今後のイベントや行事の開催に対して「基本的には実施に切り替えていきたい」との考えを26日示しました。

26日箕輪町役場で開かれた定例記者懇談会で、今後のイベントについて自身の考えを述べたものです。

白鳥町長は、このように述べ、「新型コロナウイルスの感染状況にもよるが、対策を徹底しながら行っていきたい」との考え方を示しました。

-

中病7億4千万円の赤字

伊那中央行政組合議会が25日伊那市役所で開かれ昨年度の伊那中央病院の収支が7億4千万円の赤字となることが報告されました。

昨年度の伊那中央病院の収入は126億9千万円、支出は134億3千万円で7億4千万円の赤字となりました。

伊那中央病院は3年連続の赤字となります。

これについて伊那中央行政組合組合長の白鳥孝市長は「有価証券を含め53億円を保有しており資金不足におちいることはない」との考えを示しました。

-

箕輪中 第48回ふきはら祭

上伊那の中学校は文化祭シーズンを迎えています。

このうち箕輪町の箕輪中学校では「第48回ふきはら祭」が、25日行われました。

今年のふきはら祭のテーマは「愛~わたしたちができること~」です。

この日は、各学年の代表生徒7人による弁論会が行われました。

2年生の有賀翔希君は、LOVEと題し、コロナ禍での友人や他人に対する愛情の大切さを話していました。

例年2日間続けて行われるふきはら祭は、今年は新型コロナウイルスの影響で、きょうと来月に、日にちをずらし、あわせて3日間の日程で行われています。

生徒会を中心に、マスクの着用を呼び掛けたほか、会場は席の間隔を空け、保護者の入場は人数を制限するなどの対策が取られました。

この日は、演劇部による発表もありました。

ふきはら祭2日目は来月2日に、吹奏楽部と合唱部の発表が予定されています。

3日目は来月23日で、各クラスの合唱コンクールが行われることになっています。

-

伊那防犯協会が防犯ポスター審査

伊那防犯協会などによる防犯ポスターの審査会が15日伊那警察署で開かれ県のコンクールに出品される作品6点が選ばれました。

審査会には伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校合わせて21校から348作品が集まりました。

審査員は高校の美術教諭や伊那警察署の署員らが務めました。

最優秀賞には小学校高学年と中学生の各学年から6人が選ばれました。

小学4年生の部東春近小学校、原田水香さん。

小学5年生の部、美篶小学校宮原みそらさん。

小学6年生の部、伊那北小学校武田彩愛さん。

中学1年生の部、高遠中学校の有賀花さん。

中学2年生の部、西箕輪中学校の清水絢音さん。

中学3年生の部、春富中学校の河野愛実花さん。

6人の作品は長野県防犯協会連合会などが行うコンクールに出品されます。

-

箕輪町の中央道で車全焼

18日午前10時26分箕輪町地籍の中央自動車道上り線で軽自動車1台が全焼しました。

これによるけが人はいませんでした。

高速道路交通警察隊の発表によりますと車が燃えたのは箕輪町地籍の中央自動車道上り線です。

愛知県の自営業の58歳の男性が飯田インターチェンジから岡谷ジャンクション方面へ運転していた際にエンジン付近から出火したものです。

この男性と同乗者は車の外に避難しけがはありませんでした。

出火の原因については捜査中です。 -

コロナで規模縮小し進修祭

箕輪町の箕輪進修高校の文化祭「進修祭」が18日、行われました。

新型コロナウイルスの影響で今年は規模を縮小し、校内祭のみとなりました。

この日は、文化系クラブのステージ発表などが行われました。

演劇部は、10月に開かれる地区大会で発表する劇を披露しました。

半分人間で半分悪魔の少女を巡る物語です。

13回目となる今年の進修祭のテーマは「百花繚乱~咲き乱れる笑顔~」です。

新型コロナウイルスの影響で一般公開はせず校内祭のみとなりました。

在校生はマスクを着用したほか、3年生の生徒対象の食品販売は事前予約制となりました。

進修祭は、例年は10月開催で2日間行われますが、今年は1日のみとなりました。

-

伊那の賑わいPR動画制作

一般社団法人伊那青年会議所は伊那の賑わいを取り戻そうと地域の魅力を発信する動画を制作しました。

動画はユーチューブで公開されていて「伊那谷を満喫してみるずら」で検索するか画面のQRコードを読み取ると見ることができます。

12分29秒の動画で伊那の飲食店や自然を満喫できる施設などが紹介されています。

17日伊那青年会議所のメンバーが記者会見を開き動画の制作について説明しました。

動画にはクイズとそのヒントが表示されていて、かんてんぱぱ

ショップ駅前いなっせ店、スナックARIGATO、温野菜伊那店、

菓子庵石川、タコとハイボール伊那店のいずれかを訪れ回答するとそれぞれの店の特典を受けることができます。

特典はかんてんぱぱが先着120人、ほかは100人で利用期間は来月31日までです。 -

箕輪西小5年生 カヌー体験

箕輪町の箕輪西小学校の5年生は、新型コロナで中止となった臨海学習の替わりに伊那市や駒ケ根市で野外学習を16日と17日の2日間行います。

16日は伊那市高遠町の千代田湖でカヌーを体験しました。

箕輪西小の5年生18人は3・4人のペアを作りカヌーに乗りオールを使い、湖を移動していました。

子ども達は事前に学校のプールで練習をしてきましたが、自然の中では16日が初めてだという事です。

中にはバランスを崩し、湖の中に落ちてしまう子供もいましたが、水の中でも千代田湖の自然を楽しんでいるようでした。

箕輪西小学校では新型コロナの影響で臨海学習が中止となった事から、様々な体験を通して地域の自然について学ぼうと野外学習を計画しました。

箕輪町教育委員会によりますと町内の他の4つの小学校も臨海学習の替わりに、上伊那又は県内で野外学習を行う予定だという事です。

-

町文化センターホール無料開放

箕輪町教育委員会では、新型コロナウイルスの影響で音楽活動の機会が減っている町民に、有効活用してもらおうと、町文化センターのホールを14日から無料開放しています。

町文化センターのホールは、14日から19日(土)まで無料開放しています。

初日の14日は、松島在住で、東京を中心にフリーで活動しているバイオリニスト、細谷美佐緒さんが練習していました。

国立音楽大学を卒業し、バイオリン歴40年の細谷さんは、クラシックだけでなく、国内外のアーティストのツアーに参加するなど多方面で活躍しています。

現在は、新型コロナウイルスの影響で予定されていた公演が中止となり、主に松島の自宅でバイオリンのレッスンをしているということです。

町のホームページでホール無料開放の情報を知り、練習に訪れました。

町では、「無料開放期間中、音楽活動や楽器練習にホールを有効活用してもらいたい」と話していました。

なお、14日までに15組が予約をしていて、利用には事前の申し込みが必要だということです。 -

直江津遭難から78年 同級生が冥福を祈る

78年前の13日中箕輪国民学校 今の箕輪中部小学校の児童5人が新潟県直江津の海岸で高波にさらわれ犠牲となりました。

13日は同級生4人が箕輪中部小学校の慰霊碑に集まり冥福を祈りました。

直江津遭難は、1942年・昭和17年9月13日に修学旅行で訪れていた新潟県直江津の海岸で児童5人が高波にさらわれ命を落としたものです。

同級生が当時の牛澤搏美校長の名前に、亡くなった5人と自分たちを加えた「搏美六人力会」をつくりました。

会では校庭に碑を建立し毎年事故があった9月13日に慰霊祭を行っています。

遭難事故から78年、同級生達も今年90歳を迎えここ数年は有志での活動となっています。

-

直江津遭難の教訓伝える

78年前、修学旅行中に新潟の海で亡くなった5人の児童の冥福を祈り箕輪中部小学校の児童が11日慰霊碑に花を手向けました。

この事故は1942年、昭和17年9月13日に中箕輪国民学校、今の箕輪中部小学校の児童5人が修学旅行で訪れていた新潟県直江津の海で高波にされわれ命を落としたものです。

慰霊碑は亡くなった児童の同級生が建立したもので亡くなった5人の名前が刻まれています。

箕輪中部小学校では毎年全校児童が慰霊碑に花を手向け冥福を祈りますが、今年は新型コロナウイルスの影響で代表の児童以外は離れた場所から手を合わせていました。

箕輪中部小学校では事故の教訓を受け継ぎ命の大切さを伝えていきたいとしています。 -

長野国体フェンシング会場に立候補

箕輪町は2027年の長野国体フェンシング競技会の会場に立候補することを決めました。

町によりますと会場は町社会体育館を中心に開催したいとしています。

町は8月に開かれた日本フェンシング協会理事会で第4次選定に

立候補することの承認が得られたということです。

ただ大会規定で1会場に8つの試合場が必要となりますが社会体育館は広さの関係で対応できないということです。

このことから箕輪中学校の体育館を使う2会場も検討しているということです。

長野国体の箕輪町での開催は11月に開かれる国体準備委員会で正式に認定される見通しです。

-

もみじ湖で「ドライブインシアター」開催へ

箕輪町観光協会は、箕輪ダムで毎年秋に行われる「もみじ祭り」で、車の中で映画を楽しむことができる「ドライブインシアター」を開催する計画です。

箕輪町議会9月定例会の一般質問が7日に役場で行われ、議員の質問に対し答えたものです。

白鳥政徳町長は、箕輪ダムの「もみじ祭り」について、「新たな生活様式に対応したイベントを企画している」と話しました。

その1つとして、車に乗ったまま縦5m横10mの大型画面とFM音源で映画を楽しめる「ドライブインシアター」を、10月31日土曜日に行う計画です。

上映するのは、コンピューターアニメーション映画「シング」で、当日はおよそ80台の車両が入ることができるということです。

他に、もみじ湖夢ウォーキングともみじ湖フェスティバルの開催も予定しています。

町では、参加者に対して検温や連絡先の確認を行うなど、感染予防対策を徹底しながら実施したいとしています。

262/(木)