-

自宅でプチ起業 先輩ママから話を聞く

出産や子育てで仕事から離れていた人を対象に自宅で手芸や工芸などの趣味を活かした働き方に関するセミナーが27日箕輪町のイーカフェで開かれました。

セミナーには11人の母親が参加しインターネットオークションやフリーマーケットで自作の商品を販売する3人が講師を務めました。

食器の絵付けをする南箕輪村の上田希巳枝さんは「収入は社員として働くより少ないです」と話し、「子どものそばにいる事ができ、一生続けられる仕事だから選びました」と話していました。

動物の置物などを作る伊那市の髙木弘子さんは「手芸は人一人座れる場所があればでき、材料も安価で仕入れられるので気軽に始める事ができます」と話していました。

皮製品を作る南箕輪村の間瀬真奈美さんは「自宅で何かお小遣い稼ぎをしたいと思い始めました。自分に合う物を見つける事が、続けられる一番のポイントです」と話していました。

セミナーは女性の社会での活躍推進を図る箕輪町が企画しました。

28日は箕輪町文化センターで就業希望者を対象にしたセミナーを予定していて定員に若干名の余裕があるという事です。

-

伊那市と箕輪町の保育園で卒園式

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の伊那市と箕輪町の保育園で25日に卒園式が行われました。

このうち、箕輪町の上古田保育園では、男女7人ずつの合わせて14人が卒園を迎えました。

保護者や来賓が見守る中、年長のさくら組の園児が入場しました。

式では、御子柴芳美園長から園児1人ひとりに卒園証書が手渡されました。

園児らは証書を受け取ると、「テストで100点を取りたい」「友達をいっぱいつくりたい」「マラソンをがんばりたい」などと、小学校での目標を発表していました。

御子柴園長は、「小学校では楽しいことが沢山待っています。でも、時には我慢しなければならないこと、悲しくなったりすることもあるかもしれません。そんな時はそばにいる誰かに自分の気持ちを伝えてください。」と話していました。

卒園児の歌では、子ども達が保護者にメッセージを贈りました。

上古田保育園の卒園児は、全員が近くの箕輪西小学校に通います。

入学式は、4月4日に行われます。

なお、今日は、高遠保育園を除く伊那市の18園と箕輪町の全8園で卒園式が行われました。

南箕輪村では、あす全ての5園で行われます。 -

劇団歩 第12回定期公演

箕輪町文化センター付属劇団「歩」の第12回定期公演が昨夜から始まりました。

今回の演目は三島由紀夫作の「班女」と「葵上」の2作です。

「班女」は扇を交換しあった男を待ち続ける女と、その女と一緒に暮らす女流画家の物語です。

物語の後半では、待ち続けていた男が2人の前に姿を現します。

「葵上」は、入院した妻を見舞う夫のところに、夫のかつての恋人が生霊となって現れるという、女性の情念を描いた作品です。

初回となった昨夜は50人ほどが訪れました。

劇団「歩」は平成15年に旗揚げ公演を行い、現在は上伊那に20人ほどの団員がいます。

演出を手掛ける飯島岱さんは「三島由紀夫の独特の感性で書かれた脚本で人間の本性を描きだしたい」と話していました。

定期公演は24日まで箕輪町文化センターで行われます。

入場料は大人2000円、高校生以下1000円です。

-

制作番組について意見を聞く

伊那ケーブルテレビが制作している番組について意見を聞く番組審議委員会が22日開かれました。

番組審議委員会には放送エリア内の伊那市、箕輪町、南箕輪村から委員7人が出席しました。

向山賢悟社長はケーブルテレビを使って商品を注文するドローン物流の取り組みについて「今までは見るテレビだったものがインターネットをつなぐことで使うテレビへと進化していると感じている。より生活に密着したシステムを構築するための布石になった。」とあいさつしました。

委員からは「スポーツ中継を充実してほしい。」

「ドローン物流については持続可能なものにしていってほしい」

ほかには「地域には先人が残した良いものがあるのでさらに掘り起こしてもらいたい。」などの意見が出されていました。

伊那ケーブルテレビでは来年度も買い物弱者支援のドローン物流実用化に向けた実証実験を行っていきます。

ほかに新番組としてアーカイブされた映像をもとにした「映像で振り返る平成」の制作にも取り組むことにしています。

-

町議選 届け出説明会17派出席

箕輪町選挙管理委員会は任期満了に伴い4月16日告示、21日投開票の「町議選立候補届出手続き説明会」をきょう役場で開きました。

説明会には定数15に対し17派が出席しました。

出席したのはこれまでに立候補を表明している現職8派と元職1派、新人2派の11派と、まだ立候補を表明していない6派です。

立候補を表明していない6派のうち3派は出馬については未定としていて、定数は超えているものの選挙戦になるかは不透明な状況です。

立候補届出書類の事前審査は、4月10日に行われます。

町選挙管理委員会の発表によりますと今月1日現在の選挙人名簿登録者数は男性10,088人、女性10,150人、合わせて20,238人となっています。

町議選は、4月16日告示、21日投開票となっています。

-

地価公示 田畑の住宅地横ばい

国土交通省は、今年1月1日時点の地価公示価格を、19日に発表しました。

県内の住宅地では、南箕輪村田畑の1地点を含む50地点で横ばいとなっています。

地価は、不動産鑑定士が1平方メートルあたりの価格を判定したもので、一般の土地の取引価格の指標や公共事業用地の取得価格算定の基準となります。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市上新田の住宅地が、1平方メートルあたり30,200円でマイナス0.7%。

伊那市荒井の商業地が、48,400円でマイナス2.4%となっています。

箕輪町松島の住宅地が26,200円でマイナス2.2%。

同じく松島の商業地が、29,600円でマイナス3%となっています。

南箕輪村沢尻の住宅地は、18,700円でマイナス0.5%となっています。

南箕輪村田畑の住宅地は、18,000円で変動率はなく、上伊那では唯一の横ばいです。

県内で住宅地が横ばいとなったのは、長野市や松本市など50地点でした。

調査は、県内の43市町村332地点で行われました。 -

箕輪町人事異動 46人中規模

箕輪町は、4月1日付の人事異動を、19日に内示しました。

課長級への昇格は3人です。

町社会福祉協議会事務局長に、建設課長補佐兼建設工事係長の小沢聡さんが昇格します。

-

箕輪町初の女性教育長

箕輪町の新しい教育長に元高遠小学校校長で沢の小池眞利子さんが任命されました。

箕輪町で女性が教育長となるのは初めてです。

小池さんは箕輪町出身の65歳です。

信州大学教育学部教育心理学科を卒業後教員となり県内の小学校などで教鞭をとりました。

平成23年度に高遠小学校校長となり定年退職後は町の教育相談員を務めています。

新教育長の任命は今の唐澤義雄教育長の任期満了に伴うもので18日開かれた箕輪町議会で同意を得ました。

小池新教育長の任期は4月1日から3年間となっています。

-

井口さんフィギュアで練習に熱

フィギュアスケートの県大会で優勝した箕輪中学校1年生の井口せなさんは更なるレベルアップを目指して日々練習に励んでいます。

音楽に合わせ演技を披露しているのは、箕輪中学校1年生で長野フィギュアスケートクラブに所属する井口せなさんです。

井口さんは週に5日、岡谷市や長野市のリンクで練習に励んでいます。

小学1年生の時にテレビで演技を見て選手に憧れ、フィギュアスケートを始めました。

去年6月にはアメリカに渡り合宿を行ったほか、全国中学校スケート大会フィギュア競技の長野県予選で優勝しました。

全国大会ではフリー演技に進むことはできませんでしたが、今は次の大会に向け練習に励んでいます。

得意技は「スピン」。

20種類の技を滑ることができるということです。

井口さんは、27日に、全国トップレベルの大会への出場資格となる日本スケート連盟の「7級」のテストに挑戦するということです。

-

上伊那福祉協会と豊島区の法人が協定

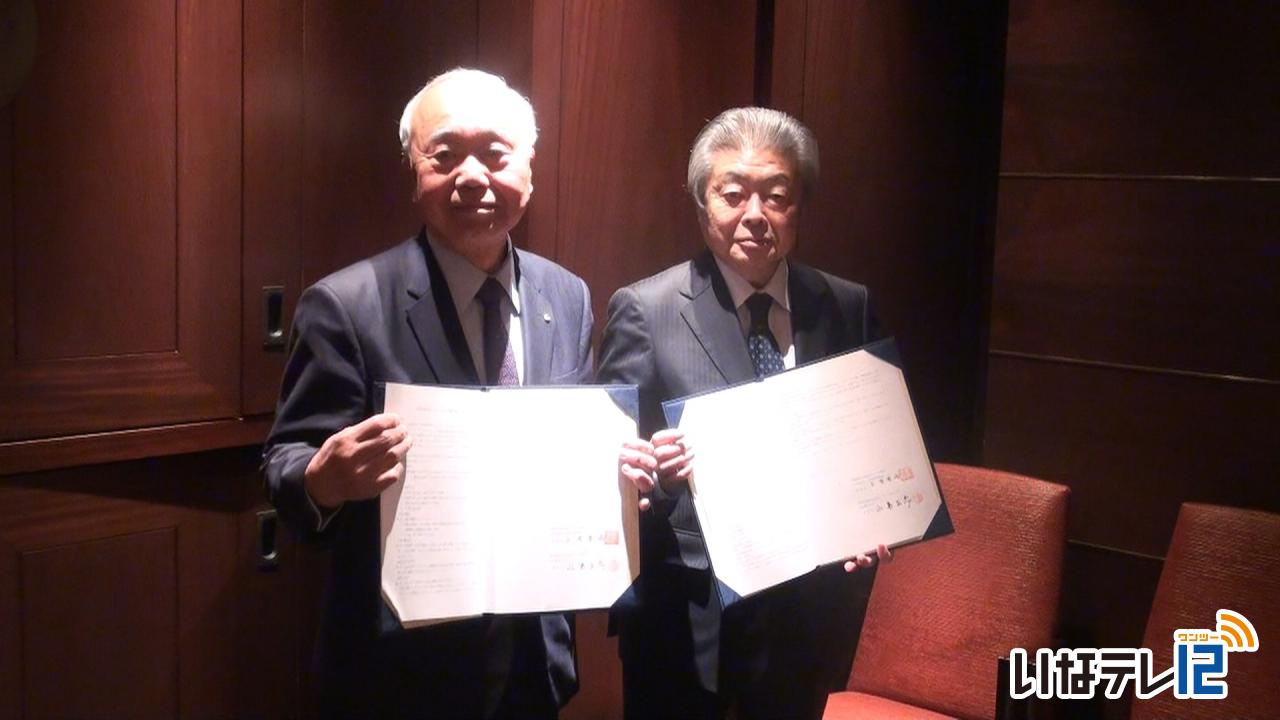

社会福祉法人上伊那福祉協会は、東京都豊島区の社会福祉法人と災害時の相互応援協定を締結しました。

協定を締結したのは、上伊那福祉協会と東京都豊島区で福祉施設を運営する社会福祉法人フロンティアです。

13日に東京都豊島区で協定の締結式が行われ、上伊那福祉協会の平澤豊満理事長と、フロンティアの水島正彦理事長が協定書を取り交わしました。

協定は、災害時に施設を利用している高齢者や障害者を円滑に支援するため、要請に応じて食糧や水の提供、介護職員や医療職員の派遣などを互いに行うものです。

豊島区の社会福祉法人フロンティアは特別養護老人ホームなど16施設を運営しています。

豊島区と箕輪町は防災協定を結んでいて、上伊那福祉協会の平澤理事長が前の箕輪町長、フロンティアの水島理事長が前の豊島副区長という縁で協定が実現しました。

平澤理事長は「広域的に連携を進め、利用者の安全安心につなげていきたい」と話していました。

-

箕輪町議選 立候補表明10人のみ

任期満了に伴う4月16日告示21日投開票の箕輪町議選と南箕輪村議選はあす告示1か月前となります。

定数15の箕輪町議選には、現職8人、元職1人、新人1人の10人が立候補を表明しています。

現職、元職、新人で五十音順に紹介します。

松島の伊藤隆さん69歳。無所属の現職1期目です。

木下の荻原省三さん63歳。無所属の現職1期目です。

沢の釜屋美春さん69歳。公明党の現職2期目です。

大出の唐澤敏さん69歳。無所属の現職1期目です。

三日町の木村英雄さん69歳。無所属の現職2期目です。

北小河内の小出嶋文雄さん69歳。無所属の現職1期目です。

沢の中澤清明さん69歳。無所属の現職1期目です。

沢の松本五郎さん70歳。共産党の現職2期目です。

松島の寺平秀行さん44歳。無所属の元職です。

松島の金澤幸宣さん67歳。無所属の新人です。

町議選にはこのほかに新人を擁立する動きが複数ありますが、具体化していません。

また、現職のうち3人が進退を明らかにせず、選挙戦になるかは不透明な状況です。

箕輪町議選は4月16日告示、21日投開票となっています。

-

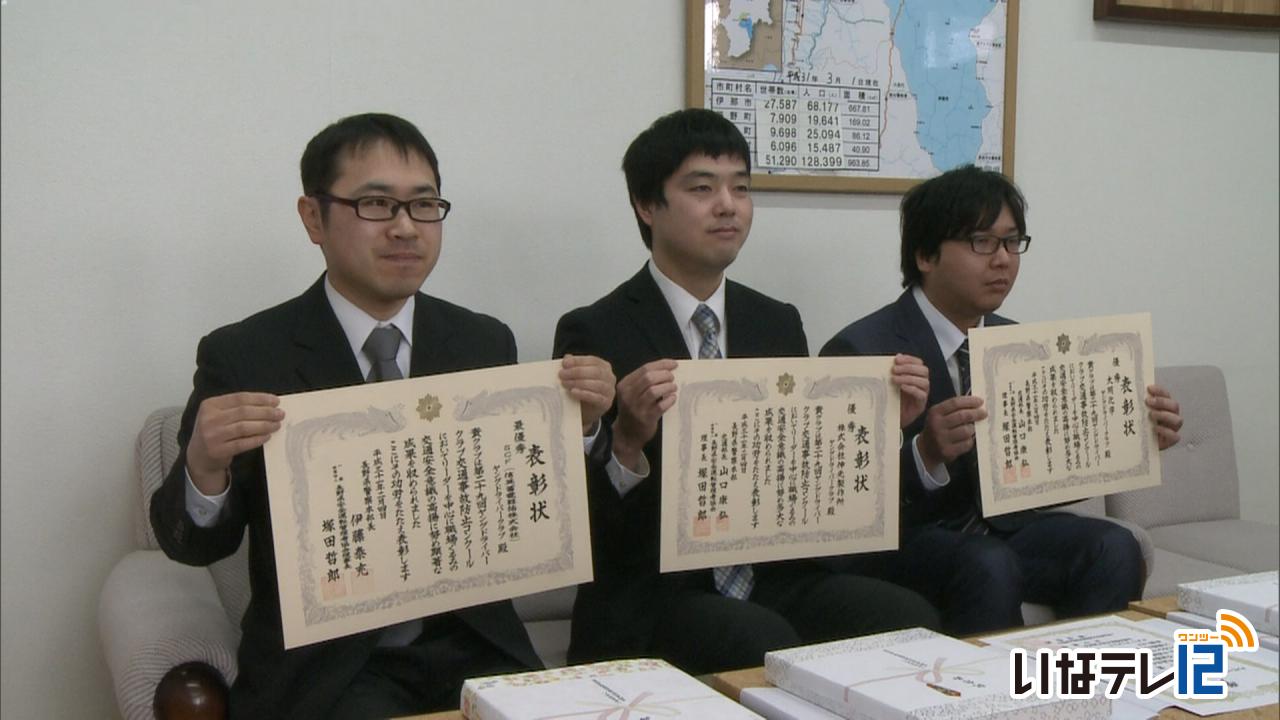

ヤングドライバークラブ表彰伝達

ヤングドライバークラブ交通事故防止コンクールで、最優秀事業所に南箕輪村の信英畜電器箔(株)が選ばれました。

14日は伊那警察署で表彰伝達式が行われ、石坂達雄署長から表彰状が伝達されました。

信英畜電器箔のヤングドライバークラブは、会社近くの交差点で年に3回安全運転の啓発活動を行っている他、交通安全ポスターの制作や掲示を行っています。

優秀事業所には箕輪町の(株)伸光製作所、南箕輪村の大明化学工業(株)が選ばれたほか、交通安全メッセージ部門で伸光製作所の三浦魁さんが佳作に選ばれました。

石坂署長は「地域のリーダーとして交通安全の機運を盛り上げていってほしい」と話していました。

コンクールは去年5月から8月までの期間を対象に交通事故防止に向けた取り組みを評価するものです。

県内から114のクラブが参加していて、最優秀事業所に3クラブ、優秀事業所に23クラブが選ばれています。

-

小池君ドイツ遠征報告

今月ドイツで開かれた国際フェンシング大会で、箕輪中部小学校6年の小池悠太郎君が準優勝しました。

12日は、小池君が箕輪町役場を訪れ白鳥政徳町長に大会の結果を報告しました。

小池君は、ドイツで開かれた国際大会、13歳以下男子フルーレの部で準優勝を果たしました。

小池君は、南箕輪村のわくわくクラブフェンシングスクールで練習しています。

去年8月に開かれた日本フェンシング協会主催の全国大会で3位入賞し、今回の海外派遣メンバーに選ばれ3日から1週間ドイツに遠征しました。

ドイツでは、現地のフェンシングクラブの練習にも参加し、小池君は「良い経験になりました」と話していました。

小池君は、今月24日に岐阜県で行われる大会が小学生で出場する最後の大会になるということで、白鳥町長は「ゆっくり休んで次の大会に向け頑張ってください」と話していました。

-

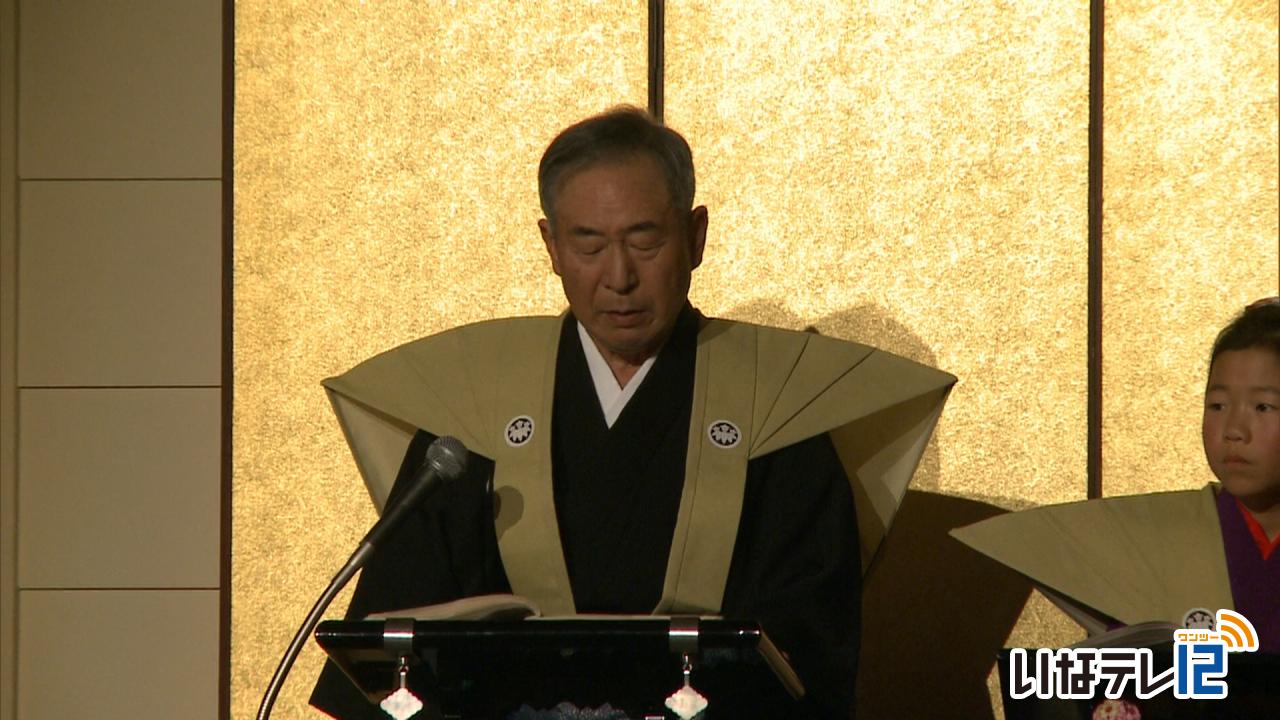

古田人形芝居 柴さん町無形文化財保持者に認定

箕輪町の古田人形芝居の義太夫を36年間務めてきた上古田の柴登巳夫さんが、義太夫節で箕輪町の無形文化財保持者に12日、認定されました。

町の文化財保持者に認定されたのは、昭和57年以来2人目となります。

柴さんは、昭和19年生まれの75歳。箕輪町古田人形芝居の義太夫として36年間務めてきました。

その功績や技が認められ、今回、古田人形芝居義太夫節で、箕輪町の無形文化財保持者に認められました。

保持者となったのは同じく、古田人形芝居で義太夫を務めていた、小平英夫さんが昭和57年に認定されて以来2人目となります。

小平さんは、平成3年に亡くなっているため、町内で、無形文化財保持者は、現在、柴さん一人となります。

また、無量寺の不動明王像、毘沙門天像が、鎌倉時代に制作された可能性が高いとして、町の有形文化財に新たに認定されています。

-

いろはぽけっと10周年でイベント

箕輪町松島の子育て支援センターいろはぽけっとの10周年を記念したイベントが9日開かれました。

イベントでは、訪れた親子に自由に遊んでもらおうと、おもちゃ作りや手形アートなど5つのコーナーが設けられました。

ヨーグルトの空き容器で遊ぶコーナーでは、子どもたちがカップを高く積んで楽しんでいました。

いろはぽけっとは、2008年4月に開所し、これまでに2,500世帯が登録しています。

今年度の利用者は1万人を超えているということです。

いろはぽけっとでは、「子どもたちが遊ぶだけでなく、母親同士が子育ての悩みを話す場にもなっている。これからも多くの人に利用してほしい」と話していました。

-

6年生に感謝 北小で送る会

16日の卒業式を前に箕輪町の箕輪北小学校で、8日「6年生を送る会」が開かれました。

児童会が6年生に感謝の気持ちを伝え、最後の思い出作りをしようと開きました。

学年ごとに歌や合奏、劇などを披露しました。

4年生は、学校での掃除や授業の様子を劇にして発表し、6年生のように無言清掃や授業で意見を出せるよう頑張りますと伝えていました。

5年生は、中学校でも頑張ってほしいと、エールを送りました。

会の最後には、6年生から5年生へお礼として「北小の宝」が贈られました。

これは送る会恒例となっていて、中身は6年生が縫った雑巾が入っているという事です。

箕輪北小学校の卒業式は16日に行われる予定で、75人が学び舎を巣立ちます。

-

豊島区の卒園児に花束

箕輪町は、卒園を迎える東京都豊島区の保育園・幼稚園の園児に、上伊那産のアルストロメリアを贈ります。

28日は役場で、花束のラッピング作業が行われました。

箕輪町と東京都豊島区は防災協定などを結び、平成17年から交流を進めています。

今年度初めて、卒園を迎える保育園と幼稚園の年長園児に、卒園の祝い品として、上伊那の花きの主力品種「アルストロメリア」を贈ることにしました。

花は全部で5色で、豊島区の22の園合わせて470人分を用意します。

花を通じた交流は、過去には豊島区から桜の苗木の贈呈があり、役場や萱野高原に植樹されています。

箕輪町では「豊島区民一人ひとりとの交流に繋げていきたい」としています。

花は、3月2日の卒園式で配られるということです。 -

市ブロック塀補助に32件

2018年6月の大阪北部地震でブロック塀が倒れ女子児童が亡くなったことを受けて伊那市が実施した危険ブロック塀の撤去補助は、これまでに32件あったことがわかりました。

伊那市のまとめによりますと、2月22日現在、相談を受けて現地確認を行ったのが61件で、このうち撤去工事の補助申請があったのが32件だったということです。

補助額はおよそ242万円となっています。

また、無料耐震診断の実施が40件で、実際に補助を使って耐震工事を行った家が9件ありました。

伊那市では、2021年度まで同様の補助を行う予定で、すでに来年度の無料診断希望が16件あるということです。

なお、同様のブロック塀の撤去補助を行っている箕輪町では、これまでに6件、南箕輪村では4件の申請があったということです。 -

箕輪中部小小池君 ドイツ遠征へ

箕輪中部小学校6年の小池悠太郎君は、日本フェンシング協会の海外派遣メンバーに選ばれ、3月3日から1週間ドイツに遠征します。

25日は小池君が箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に報告しました。

小池君は箕輪中部小の6年で、南箕輪村の南箕輪わくわくクラブフェンシングスクールで練習をしています。

2018年8月に開かれた、日本フェンシング協会主催の全国大会で3位入賞し、今回の海外派遣メンバーに選ばれました。

ドイツでは、最初の4日間、現地のフェンシングクラブの練習に参加し、その後は欧州各国のジュニア選手が出場する国際大会に出場する予定です。

小池君は「日本のフェンシングとヨーロッパのフェンシングは違うので、良いところを吸収してきたいです」と話していました。

白鳥町長は「レベルの高いヨーロッパで、同じ年代の選手がどんなフェンシングをするのか見て、体感して、さらに強くなれるよう頑張ってください」と激励していました。

なお、箕輪町では同じ国際大会への個人としての出場は、町出身で国内ランク2位の西藤俊哉選手以来となります。 -

箕輪町フォトコン 最高賞に鈴木さん

箕輪町観光協会が募集したフォトコンテストの最高賞の推薦に、辰野町の鈴木真さんの作品が選ばれました。

鈴木さんの作品「スポットライトを受けて」は、南小河内の上ノ平城跡の満開の桜と、雲と隙間から太陽の光が差し込んでいる様子を撮影したものです。

今回から行われた一般投票でも評価が高かったということです。

フォトコンテストには、50人から175点の応募がありました。

表彰式は、3月13日水曜日に行われます。 -

中学生が町長に質問

行政の課題や議会に対する理解を深めてもらおうと21日箕輪町役場で中学生模擬議会が開かれました。

町議会が中学校に呼びかけて開かれたもので、箕輪中学校の2年生10人が移住定住対策や交通安全、生活環境などについて質問をしました。

質問者の一人藤田啓斗さんは「町内に大きな公園を作りイベント等を開催する事で町の魅力が発信される。それにより、多くの人が利用し、人口減少に繋がるのでは」と話し、新たな公園を整備するよう提案しました。

白鳥政徳町長は、「町内には天竜公園など3つ公園がある。現在は、観光より日々、子育て世代の利用も多い。公園の遊具の充実を図り、子育て世代が利用しやすいものにし、人口減少対策に繋げていきたい」と答えていました。

21日は、傍聴席にも多くの生徒が訪れ、議場でのやり取を熱心に聞いていました。

白鳥町長は、「みなさんの意見は、活気あるまちづくりに必要。今後もぜひ町にいろいろ提案してほしい」と話していました。 -

箕輪町消防団 大会取りやめ

箕輪町消防委員会が20日に役場で開かれ、毎年6月に行われている消防団のポンプ操法・ラッパ吹奏大会について、来年度から取りやめることが報告されました。

この日の町消防委員会で、伯耆原信団長が報告しました。

大会に向けておよそ2か月間、朝4時に起きて訓練をすることが団員の負担になっているという意見が多く、1月に辰野町消防団が大会中止を決めたことも受け、今回取りやめる判断に至ったということです。

ポンプ操法については上伊那郡大会にも出場しない予定で、ラッパ吹奏については出場するかどうか検討するとしています。

21日に開かれた箕輪町定例記者懇談会で、白鳥政徳町長もコメントしました。

今後は大会に代わる活動として、火災や災害に重点を置いた訓練を実施していくとしています。

現在、箕輪町消防団には395人の団員がいます。

なお、伊那市と南箕輪村では、来年度の大会について例年通り実施するとしています。 -

中部小・箕輪中 合唱披露

平成30年度こども音楽コンクール合唱の部で、全国1位にあたる文部科学大臣賞を受賞した、箕輪町の箕輪中部小学校合唱団と箕輪中学校合唱部は20日、受賞記念の演奏会を、町文化センターで開きました。

箕輪中部小学校合唱団は、オペレッタ「いのちの森」や、コンクールで披露した「ウラ・ニモロ 心の場所」を披露しました。

-

移住者と地域住民がそば打ちで交流

箕輪町への移住者や移住希望者、地域住民がそばを打ちながら交流するイベントが、16日松島コミュニティセンターで開かれました。

イベントには、移住者や移住を考えている人が8人、地域住民が4人の合わせて12人が参加しました。

松島そばクラブの会員が講師となり、そばを打ちながら交流しました。

このイベントは、箕輪町地域おこし協力隊の五十嵐裕子さんとルーカス尚美さんが企画したものです。

2人はともに千葉県から移住していて、地元の人と交流する機会が欲しかったという自身の経験からイベントを企画しました。

去年10月に神奈川県から上古田に移住したという五島宏さんです。

移住を機に本格的にそば打ちを楽しみたいと参加しました。

田舎暮らしに興味があり、愛知県から家族4人で参加した人たちもいました。

五十嵐さんとルーカスさんは、今後もイベントを企画する計画で「移住後に知り合いがいないと不安な気持ちになりがちだが、イベントを通して地元の人と知り合えるきっかけを作っていきたい」と話していました。

-

箕輪町議選・南箕輪村議選 告示2か月前

任期満了に伴う4月16日告示21日投開票の箕輪町議選と南箕輪村議選は16日で告示2か月前となります。

これまでに定数15の箕輪町議選に出馬を表明したのは3人、定数10の南箕輪村議選では3人です。

箕輪町議会の定数は15ですが、2017年に1人が辞職しているため議員は現在14人です。

現職で出馬を表明したのは2人、出馬の意向を示しているのは6人、未定と答えたのは3人、引退の意向を示しているのは3人です。

新人では1人が出馬を表明し、他に擁立する動きもあります。

出馬の意向を示している現職の多くは今月下旬に正式に出馬を表明するとしています。

定数に達するかは現在不透明な情勢です。

今月1日現在の箕輪町の選挙人名簿登録者数は、男性1万15人、女性1万94人、合計2万109人です。

-

イクメンフォトコンテスト 審査会

箕輪町の男女共同参画事業の一環として行われたイクメンフォトコンテストの審査会が15日町役場で開かれ箕輪町松島の柴茜さんの作品がグランプリに選ばれました。

柴さんの作品は義理の弟と甥が遊んでいる様子を撮影したものです。

イクメンフォトコンテストは育児を楽しむ男性を応援しようと町が開いたもので46人から88点が集まりました。

柴さんの作品は町の男女共同参画に関するイベントのPRに活用されます。

審査は町職員など15人ほどが行い気に入った写真を選んでいました。 -

3%減の町長給料を規定額に

箕輪町特別職報酬等審議会は条例規定額から3%減額している町長の給料を規定額に戻すよう白鳥政徳町長に答申しました。

8日に箕輪町特別職報酬等審議会の黒田重行会長が箕輪町役場を

訪れ白鳥町長に答申しました。

それによりますと3%減額している町長の給料は元に戻し月額83万円としています。

副町長と教育長は現行通りで副町長が67万円、教育長は56万2千円としています。

また現行22万7千円の議員報酬については近隣市町村の状況を

考慮し活動経費増加への対応を含め見直しを求めています。

-

アイデアバッグで5位入賞

箕輪町の箕輪中学校2年の太田結衣子さんは、全国中学生創造ものづくり教育フェアのアイデアバッグコンクールで5位入賞を果たしました。

5日は、太田さんが役場を訪れ、白鳥政徳町長に結果を報告しました。

太田さんは、家庭科部の部長を務めていて全国大会に出場するのは2回目です。

全国大会は先月26日に で開かれ全国から16人が出場しました。

太田さんが出場したアイデアバッグコンクールでは3時間30分以内にバッグを製作します。

出張の多い父親を思いパソコンやワイシャツの他カギなど小物も収納できるバッグを製作したということです。

白鳥町長に今後は何をつくりたいか尋ねられると太田さんは、「自分の洋服を作ってみたいです」と答えていました。

-

フォトコン一般投票15日まで

箕輪町観光協会のフォトコンテストの一般投票が箕輪町文化センターで15日まで行われています。

フォトコンテストは箕輪町観光協会がイベントやパンフレットなど観光PRに使う写真を選ぶもので町内外から49人の作品170点が集まりました。

これまでは町観光協会が審査会を開き選んでいましたが今年度は

初めての試みとして審査会前に一般投票を始めました。

一般投票は4日から始まり町文化センターの教室に通う人たちが

気に入った作品を選んでいました。

フォトコンテストの一般投票は箕輪町文化センター展示ホールで15日金曜日の正午までとなっています。

-

箕輪町推奨土産品14品認定

箕輪町観光協会は、町のPRにつなげようと町内で加工された食品などを対象に推奨土産品の審査会を5日初めて開き、菓子やジュースなど14品を認定しました。

推奨土産品には、町内で製造・加工された菓子やジュース、そばなど17品の応募がありました。

観光協会のメンバーや、白鳥政徳町長など10人が商品を手に取り確認しました。

審査会では味やパッケージのデザイン、町のPRに繋がるかなどを評価しました。

箕輪町観光協会では、観光客ばかりでなく、町民にも地元の土産品を知ってもらおうと、今回初めて推奨土産品の認定審査を行いました。

結果、応募のあった17品中、14品が認定されました。

262/(木)